第2节1985—1998年:推进粮食流通体制市场化改革一、政策出台背景由于粮食连年增产,我国在1984年出现了粮食过剩,导致“卖粮难”问题,这向相关部门的收购和储存能力提出了挑战。至此,粮食流通“双轨制”建立并完善起来。至此,粮食统销制度改革已是大势所趋。1993年在农村工作会议上国家又决定定购粮食实行“保量放价”,标志着中国粮食购销体制市场化改革的更加深入。随后,中国各地相继兴办了一些粮食批发市场。......

2023-12-06

第1节 1978—1984年:坚持粮食统购统销、适当放活粮食流通

一、政策出台背景

建国以来,为尽快实现国家的繁荣富强,中国制定了重工业优先发展战略,但是这一战略却与中国的比较优势相左,在这样的背景下,只能通过农业积累来支持国家建设,因而在20世纪50年代中国开始实施粮食统购统销和农业集体化生产经营体制。粮食统购统销就是低价收购农民的粮食和低价供应城镇居民口粮,其实质就是农民补贴市民,它是国家计划经济在农业领域里的体现。在农村,国家确定粮食的产量、收购的数量以及价格;在城镇,市民凭借粮证、粮票获得粮食的定量供应;在市场,国家粮食部门把断粮食经营,严禁私商进入。在1953—1966年间,为调动农民生产的积极性,统购统销价格有几次调升,但从1967年以后粮食价格就一直未动。统购统销体制在历史上起到了平抑市场波动、维持粮食供求基本平衡的作用,但是随着经济社会的发展,却已经成为农村商品经济和经济效益提高的绊脚石;同时,农业集体生产体制严重挫伤了农民生产的积极性,粮食供求紧张,影响了经济的深度发展,从而为1978年开始的国家粮食和农业政策的调整提出了必然要求。

二、相关政策及其主要内容

(一)坚持粮食统购统销、适当放活粮食流通

这一阶段主要是调整粮食价格和搞活流通,并没有从根本上触动统购统销体制。1978年党的十一届三中全会以来,国家调整了农业生产的政策定位,即促进农业生产和农民增收。在粮食生产方面,坚持“立足国内、自力更生、发展生产、厉行节约”的根本方针;为了调动种粮积极性,国家提高了统购价格并调减了征购基数。1979年《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定》规定,粮食征购指标继续实行“一定五年不变”,粮食统购价格从1979年夏粮上市时起提高20%,超购的部分加价70%;粮食征购指标从1979年起减少50亿斤,水稻地区口粮在400斤以下的,杂粮地区口粮在300斤以下的,一律免购。1980年进一步调减粮食征购基数,四川等13个省、自治区的少数民族地区的粮食征购基数核减11.56亿斤,广东省两个县核减0.46亿斤。1979—1984年全国粮食收购价格指数累计上升98.1%,平均年均递升12.1%。(2)1980年《全国粮食会议汇报提纲》第一次提出在粮食分配上实行购销调拨包干办法。1982年1月,国家又决定对各省、市、自治区实行粮食购销调拨包干一定三年(1982—1984年),并对包干的完善做了规定。另外,在完成粮食统购任务之外,允许粮食集市贸易和议购议销,议购议销价格随行就市,并且准许多渠道经营,进而逐步搞活粮食流通,粮食流通“双轨”运行初见端倪。

(二)确立和推进新型农业生产经营体制

家庭联产承包责任制首先是从地方自发开始的,起初并没有得到国家的承认,但是随着地方大包干呈现出显著的经济绩效,而在人民公社制度下农业生产却裹足不前,如此形成强烈的反差,1981年政府开始正式认可这种新兴事物,以重新配置土地资源为核心的家庭联产承包责任制在全国范围内逐步推广,进而极大地调动了农民的生产积极性,解放了粮食生产力。

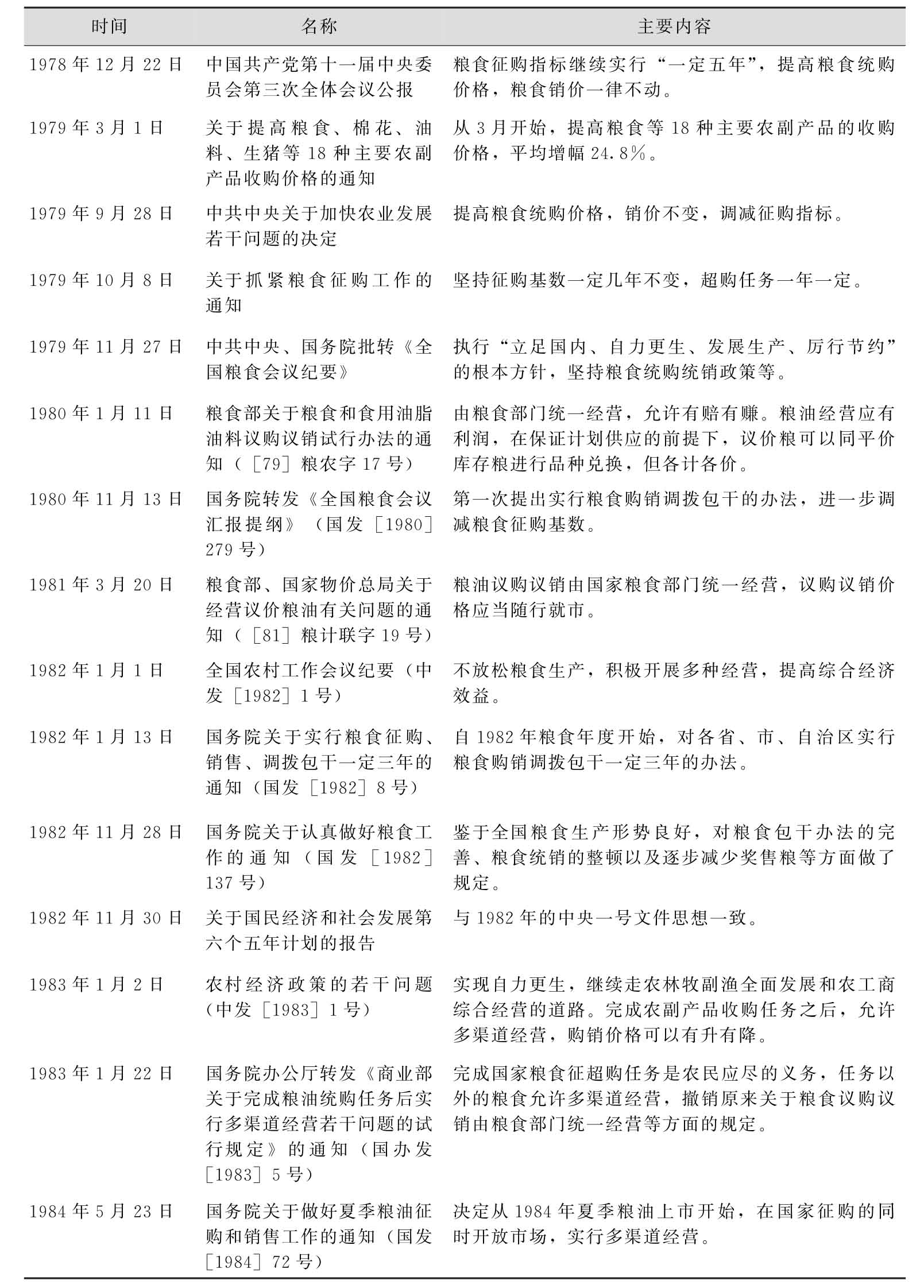

这一阶段的政策演变路径如表3—1所示。

表3—1 改革开放以来中国粮食政策变迁(一)(www.chuimin.cn)

三、政策实施效果评价

(一)粮食产量增长迅速

粮食产量从1978年的3.05亿吨上升到1984年的4.07亿吨,总的增长幅度是33.4%。纵观历史上中国粮食增幅1亿吨所用的时间:1949年的11 318万吨到1966年的21 400万吨,用了17年时间;再到1978年的30 477万吨,则又用了22年时间。而1978—1984年间增加1亿吨的粮食产量只用了6年的时间,成为建国以来中国粮食生产的一个快速增长期,年增长率达到5.45%;同时,从1980至1984年实现四年连续增产。人均粮食占有量由319公斤增加到396公斤,首次接近世界平均水平,改变了过去长期以来粮食紧缺的状况,出现了建国以来第一次粮食相对过剩,解决了人们的温饱问题。

(二)国家财政负担增加

由于这段时期国家提高了粮食统购价格,但是统销价却一直保持不变,所以出现“购销倒挂”,国家需要通过大量的财政资金补贴来弥补购销的费用和差价,从1979年到1984年,中国粮油价格补贴从84.49亿元上升到234.29亿元(3),进而,给中国造成了沉重的财政负担。

(三)粮食流通逐步搞活

虽然这一阶段粮食流通体制仍然坚持统购统销,但是一些措施的实施改变了以往计划经济体制下的购销制度,农村集市贸易获得了异常迅猛的发展,乡村集市数由1978年的33 302个增加到1984年的50 365个,集市成交额由1978年的135亿元上涨到1984年的381.7亿元,增加近2倍。(4)议购议销六年平均比1978年增加2倍和20.6倍,粮食商品率达到30%以上(5),为粮食经济体制的市场化改革创造了良好的条件。

有关中国农村改革的过程及机理分析的文章

第2节1985—1998年:推进粮食流通体制市场化改革一、政策出台背景由于粮食连年增产,我国在1984年出现了粮食过剩,导致“卖粮难”问题,这向相关部门的收购和储存能力提出了挑战。至此,粮食流通“双轨制”建立并完善起来。至此,粮食统销制度改革已是大势所趋。1993年在农村工作会议上国家又决定定购粮食实行“保量放价”,标志着中国粮食购销体制市场化改革的更加深入。随后,中国各地相继兴办了一些粮食批发市场。......

2023-12-06

2020年,玉林市落实耕地地力保护补贴资金2.11亿元。全年粮食作物总播种面积29.07万公顷,比上年增长2.54%;粮食总产量162.71万吨,增长2.57%;平均每公顷单产5597千克,与上年持平。粮食总产量排全区第三位,粮食单产量排全区第一位。有规模以上连片种植的水稻生产基地20个,25.02万公顷,其中北流市4.31万公顷、容县3.27万公顷、陆川县3.67万公顷、博白县6.91万公顷、兴业县3.36万公顷、玉州区1.35万公顷、福绵区2.15万公顷。......

2023-08-13

2020年,青铜峡国家粮食储备库修改、补充《粮情检查制度》《激励机制分配制度》《绩效工资分配制度》等,进一步规范工作行为,量化工作标准。2020年,粮食储备库认真实行保管员、业务科长、分管领导、库总经理分级负责制,做好露天垛标准排码工作。疫情期间,确保粮食正常出库,为养殖企业解决燃眉之急,积极承担粮食储备企业的社会责任。......

2023-08-07

人造食品与合成食品据统计,全世界每年消耗的粮食总计达12亿吨,这等于在赤道上用粮食铺成一条宽17米、厚1.8米的环球公路。这使人类面临食品短缺的严重局面。单细胞蛋白,俗称“人造肉”,是一种微生物食品。微生物的繁殖速度惊人,500公斤的活菌体,在合适的条件下,一昼夜可生产1250公斤的单细胞蛋白;而一头体重500公斤的牛,每天只能合成0.5公斤的蛋白质。还可以利用变异的真菌和酵母菌,把人们不爱吃的食物变成美食家所乐道的食品。......

2023-12-06

一是完善粮食收购行政许可的审批审核制度,严格市场准入。加强对粮食经营户粮食收购资格的检查、审核和年检工作。截至12月底共供应部队粮17万千克。五是认真贯彻落实国家、省、市粮食调控措施,及时应对粮食市场异常波动,通过多方措施努力解决好农民卖粮难问题,确保了市场基本稳定。健全规范了储备粮管理制度,依章加强库存监管,库存无事故发生。......

2023-07-17

比较结果,种棉收入竟然超过种粮收入的近一倍!这种经济收入的压倒性优势,使得这一地区的棉作超过了稻作,木棉的种植大大超过了粮食的种植。通过比较,我们发现栽桑的经济收入明显高于纯粹的种粮的收入。就是说栽桑养蚕的收入是种粮收入的四五倍到十几倍;即使根据平常年景来比较,栽桑一亩用以养蚕,其经济收入也比种粮一亩要高三至四倍。......

2023-11-18

Furao De Xifei西非向来以物产丰富而著称。这里是非洲最大的热带粮食作物生产基地,也是可可、棕油、天然橡胶、咖啡、菠萝、胡椒等的最大产区,同时,西非地区还是整个非洲包容的国家最多的一个地区,共计16个国家和地区。这些古国孕育了灿烂的西非古文化。......

2023-12-03

1978年改革开放以来,国有粮食企业不断改革管理体制以适应市场的发展变化。1982年,对全县粮食企业进行改革整顿。2004年,佳县启动粮食体制改革工作。全县共有独立核算的粮食企业18户,经榆林方正资产评估事务所初步评估确认,全县粮食企业总资产1426万元。2008年12月12日,县机构编制委员会批准成立“佳县粮食批发市场管理办公室”,挂“佳县粮食流通稽查大队”牌子,为粮食局的下属事业单位,正科级建制,核定编制事业编制20名。......

2023-08-24

相关推荐