第一章前人进行的相关研究对流动壁垒问题的研究与企业的进入、退出是分不开的。也就是说,潜在进入者被假定在在位者对特定产量的承诺下采取行动,而原有厂商则调整自己的产量水平和相应的价格,从而消除导致新厂商进入的诱因。......

2023-12-05

第二章 企业的流动及流动壁垒

企业的流动与过去研究的进入有一定的联系,作为企业进入壁垒的种种因素同样会对企业的流动产生阻碍作用。但是企业的流动与流动过程中遭遇的壁垒有其不同之处,本章从进入与流动的区别入手,对企业的流动及流动壁垒问题进行界定,为进一步的分析奠定基础。

第一节 进入、换位与流动

在过去的产业组织理论研究中,人们对进入、退出和流动等名词的理解并没有表现出太大的兴趣,有些人甚至认为,这些概念的含义是显而易见的,不值一提。然而,作者认为要真正理解企业的流动问题,必须对进入、换位和流动等概念加以区分,并分清楚广义的进入与狭义的进入。

一、进入与退出

(一)进入问题日益引起了人们的关注

越来越多的研究已经证明了各个产业中企业的数量正在经历动态的变化,日趋激烈的竞争在导致产业内一部分企业成长的同时,也使另外一些企业逐渐衰落。在一些典型的产业中,在过去的10多年里,企业变更率大约在30%~40%(DRS,1995),这种变更的原因之一就是企业的进入和退出。

由于每年都有大量的创业者创建新企业,新企业不断为消费者提供新产品,无论是基本产品还是随之而来的服务,都极大地刺激了产业中企业数量的增减。新成立的企业虽然规模较小,但它们却是小企业群中革新的重要根源,特别是当它们彼此之间存在质量差异时。小企业在提供质量的能力和服务的弹性方面更具优势,因为小企业经常改变它们提供产品和服务的类型。

企业的进入与退出过程能够反映企业的产品和服务在满足消费者需求方面的信息。因此,来自进入和退出的收益是巨大的,但是成本也很大。不巧的是,进入的收益在实证上不容易测定,而进入的成本大都是可见的。正是进入、退出等企业的变更形式带来了各种革新活动以及生产率的增长。产业中企业数量的动态变化源于企业之间能力的不同。为了弄清楚这些能力是怎样对成长或衰退产生影响的,有必要研究一下企业的进入和退出,并把它们的战略和追求的活动结合起来。

(二)对进入与退出的准确理解

从现有的资料来看,人们对进入与退出的定义都非常简单,但是仍没有取得一致的意见。如我国学者杨治(1985)认为,进入就是在某产业出现新的卖者(即企业)。杨惠馨把进入定义为“一个厂商进入新的业务领域,即开始生产或提供某一特定市场上原有产品或服务的充分替代品”(2000,第37页),退出则指“一个厂商从原来的业务领域中撤出来,即放弃生产或提供某一特定市场的产品或服务”(第56页)。贝赞可等人(D.Besanko等人,1996)认为,进入是指市场中一个新企业的生产和销售的开始,而退出是指市场中的企业停止生产。他们还对进入的定义进行了一般化的处理,指出当企业F向市场M引入新产品或新服务,并且:企业F以前不存在,而现在设立了;或者企业F当时并未在区位市场M中从事经营活动,而现在进入该区位市场,就可以正式地说企业F进入了市场M(第332页)。

为了准确把握企业进入与退出的概念,必须注意理解的角度。严格说来,对进入与退出的理解有产业与企业两种不同的角度,从这两个角度理解的进入与退出存在着一定的区别。

从产业角度理解的进入和退出必须以产业的存量变化为基础来把握。如果产业的存量增加或减少了,就意味着出现了进入或退出行为。而从企业角度理解的进入和退出则以企业自身经营领域或业务量的增加或减少为标准。二者之间的区别十分明显,比如,企业通常有内部发展、战略联盟和收购兼并三种不同的进入新企业领域的方式,很显然,其中的收购兼并仅仅涉及产权转让,从产业角度来看,不属于真正的进入。一般说来,企业管理理论中研究的进入往往是从企业角度进行的,而产业组织理论则是从产业角度进行研究。

笔者认为,对进入或退出的理解应该从产业角度进行,即以企业行为对产业存量变化的影响为标准。所以,如果企业(F)通过收购兼并或接管方式实现了进入,这不能看成是进入研究的范畴,因为它们并不涉及生产新产品或提供新服务(D.Besanko等人,1996,第394页)。同样地,只发生所有权的改变而没有停止生产也不能看做企业的退出(D.Besanko等人,1996,第406页)。进入的直接结果是企业增加了某项新业务,而在该产业中经营的企业数量就增加了,因此,该产业的竞争日趋激烈。在没有在位企业退出以及其他条件不变的情况下,该行业供给市场的产品数量必然会更多。

(三)进入的类型(方式)

我们可以采取不同的方法对企业的进入进行分类,比如根据进入的时机可以分为抢先进入(早期进入)、平行进入和后期进入三种;根据进入领域与现有经营领域之间的关系为横向进入、纵向进入和不相关进入等[1]。

Geroski(1975)曾把进入分为专业化和多角化进入,并且得出结论:专业化的企业受规模经济和广告的影响较大,而多角化的企业不会受这种影响。Khemani和Shapiro(1988)根据母公司的情况对进入企业进行分类,他们认为,只有全新进入的企业才对进入壁垒有一定的敏感度。

尽管以上种种分类方法都是人们常用的,特别是根据企业进入的时机,把进入分为早期进入、平行进入和后期进入三种类型更是倍受关注[2]。但是产业组织理论更为感兴趣的方法却是从潜在进入者的身份角度来划分企业进入类型,这时企业的进入类型可以分为全新进入(De novo entry)和现有企业的进入(Entry by already established firms)或多角化进入(Diversification),而且后者显得更为普遍并且成功率更高,对在位企业的影响更大。这一分类方法得到了JoséMata的进一步发展,他(José Mata,1993,第102页)以葡萄牙的制造企业为例,在进入分为全新进入和现有企业的进入的基础上,将现有企业分为在位者(Incumbent)成立的新企业和其他现有企业成立的新企业,而后者又细分为相关产业的企业进入和完全多角化的进入。于是,企业的进入就可以细分为四种类型:全新进入、市场扩张(Expansion)、产品延伸(Extension)和完全多角化(Purely diversifying)。

(四)退出(exit)

退出是进入的反向操作,即一个企业停止在某一产业内或市场上的生产经营活动。对大多数新进入的企业而言,生命是短暂的。相当一部分进入者在成立后马上退出,仅仅存活一个会计期限的进入者大约占15%~20%,仅有大约1/5的新企业能够存活10年(DRS,1988)。

从某种意义上来说,退出与淘汰是不一致的,可以说,退出是企业的主动决策,而淘汰是市场竞争强加给企业的结果。企业的退出可以分为适应性退出、调整性退出和失败性退出。无论是哪种类型的退出,特别是失败性退出,企业都要付出一定的代价,既有人力的,也有财力的,还有一些社会的(如感情等)。但是从产业的角度来说,这些资源也不应该被看做是浪费掉了,只有那些被耗费在不完全信息世界获取信息的资源才是白费,退出或淘汰是社会为动态竞争过程进行的一项投资。

二、换位(Turnover)

戴维斯等人(Davies等人,1991)从英国54个“三位数”产业中的每个产业中找出位于榜首的5个企业,计算出它们的市场份额,追踪它们在1979~1986年的成长情况。到1986年,在他们考察的270个主导企业中,只有54个企业退出了前5位,只有10家企业清算倒闭。更有趣的是,退出的可能性也与位次排列存在对应关系。在1979年排在首位的54家企业中,只有两家在1986年不再保留在前5位(有31家仍然排在首位)之内,而排在第2位的54家企业中有4家不再位于前5位,第3位的54家企业中有10家,第4位的有18家,第5位中有20家退出了市场。

戴维斯等人研究的是产业中一个特殊的进入、退出问题,即换位。所谓换位是指行业中最大厂商规模排位的一种变动(克拉克森、米勒,1982,第134页),有些经济学家相信市场换位的程度是竞争大小的一种标志。缺乏换位可能说明在假定的竞争者之间缺乏竞争或存在着秘密合谋。换句话说,即使集中率相对来说较高,如果各最大厂商总是在变换,那么它就可以说明存在着竞争,并排斥任何因集中率高而引起垄断的观点。

关于换位有两种可行的理解方法:一种强调最大4家厂商的规模位次变化,另一种则注重这些厂商本身的更换(可能还要加上规模位次的变化)。

1963年,Michael Gort曾发表过一份研究,在该研究中,他比较了1947年时各个市场中最大15家厂商以及1954年时这些厂商的市场份额,发现这些市场中有50%以上厂商的市场份额实际上没有变动。大量的研究表明,自20世纪以来,在制造业和采矿业中,最大的100家厂商本身的更换数目是在下降的。

关于进入和主导企业的资料表明,大多数产业中处于企业规模分布底端的企业面临的选择压力相当大,进入和退出频率很高(即换位率较高),新企业进入后的绩效也较为平淡。但在企业规模分布的顶端,竞争压力则较弱,而且在前5位企业中,越接近顶端,竞争压力越小。人们可以这样描述这种情况:进入市场并随着时间的推移逐渐扩张的新进入企业面对的困难越来越少,它逐渐超越其他企业,变得越来越强大,并且时刻准备着迎接下一个挑战。

三、流动(Mobility)

根据国外学者的实证研究,进入率与退出率之间存在着一定的相关性,进入率越高,退出率也就越高。这样,市场总供给量的增加还可能来自于其他因素,特别是少数企业规模的扩大,这是企业流动的形式之一,而产业内部不同企业之间相对地位、规模等的变化也是企业换位、流动的结果。

(一)流动的含义

企业有时候并不是从产业外进入一个新产业或一个新市场,而是在同一产业内的不同部分之间相互转移,这时我们认为,企业就发生了流动。

前人在研究的过程中,把企业的流动简单理解为企业放弃某些策略群组进入新群组的过程,其最终结果将改变各个策略群组的构成(波特,1980,第134页)。可见,他们认为企业流动是相对于特定策略群组的行为,而流动的实质是企业采取一种新的策略行为或者说是企业战略定位的改变,企业流动的目的就是要追求一个更好的战略定位。

但是这一概念显然并没有包括企业所有可能的流动行为,根据实际经验可知,企业流动包括的范围很广,既包括企业策略定位的改变(即不同策略群组间的流动),也包括企业规模扩张、企业在行业中地位的变化以及在不同的市场区域之间的转移等,而且可感知的企业的流动往往是后一种情形。

作者认为,通俗地解释的话,流动是指企业在产业内部不同部分(子产业、次产业或群组)之间转移的过程。根据企业流动的方式不同,可以把流动分为以下几类:

(1)地理区域的流动。随着企业规模的扩大,企业的市场区域会逐渐由地方到全国再到国际,也就是从一个地方性品牌成长为一个全国性品牌,继而成长为一个国际性品牌的过程。

(2)经营范围的流动(产品空间流动),即企业生产的产品定位发生变化。如由高档到中、低档,或由低档到高档等,或产品品种的增加,即单一产品到多样产品,也包括产品线的延伸(Product- line stretching)。产品线的延伸主要有三种形式:向下延伸(Downward stretch)、向上延伸(Upward stretch)和双向延伸(Two-way stretch)。

市场地位的流动,即企业地位由边缘到主导等,主要表现在市场份额的排位变化及企业的竞争能力或支配能力上。

无论哪种类型的流动,都会给企业的竞争能力、获利水平以及对市场的支配能力等带来一系列的变化。这些变化与企业战略定位的改变有着千丝万缕的联系:一方面,企业战略定位的改变可以引起上述各种类型的流动,进而影响企业的竞争能力、获利能力等;另一方面,企业经营的区域、范围和市场地位的变化也促使企业改变其自身的战略定位。因此,本书在研究过程中把企业的流动局限于企业的战略定位的改变,即企业在不同策略群组间的流动,只有在对我国企业的流动情况进行实证分析时,才把流动的含义扩大到产业内所有子产业或次产业间转移的情形。

(二)不同策略群组间的流动

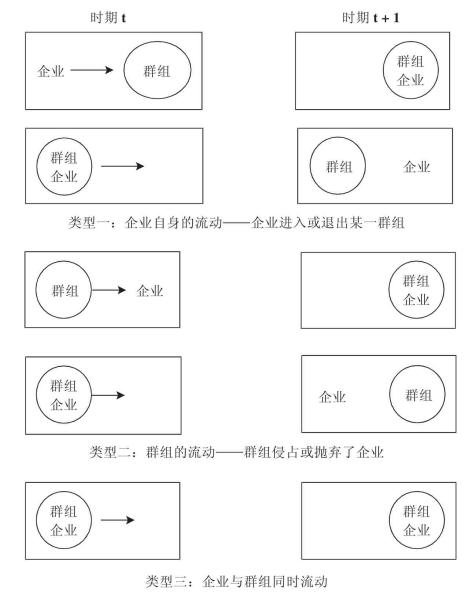

企业在不同策略群组间的流动可能是因为企业自身战略定位的变化或者策略群组定位的变化(不仅是内部企业的数量变化),也可能是两者同时发生变化而引起的。按照流动的主体或流动的对象不同,可以把企业的流动分为:

(1)企业的流动,即企业主动改变其战略定位,退出某一策略群组,进入一个新的策略群组的过程,这是一种绝对的流动。

(2)策略群组的流动,也就是群组其他成员的流动,即企业的定位没有改变,而策略群组的其他所有成员进入了一个新的领域,这时策略群组发生了流动而企业没有发生流动,这是一种相对的流动情形。相对流动的原因可能是企业无法追随策略群组中其他成员的变化而被抛弃;或者是企业通过竞争手段排挤其他竞争对手,使群组的其他成员改变了自己的战略定位;也有可能是因为其他策略群组对选择了与自己相同的定位而侵占了企业的领域。

图2-1 企业流动的类型(时期t与时期t+1的比较)

企业与策略群组同时流动,即策略群组的所有成员都向同一方向发生流动(至于这一流动是否侵占了其他企业的领域不在讨论之列)。相对于同一策略群组中的其他竞争对手而言,企业并没有发生流动,即没有发生相对流动。但是企业的战略定位发生了实质的变化,所以仍然应该认为企业发生了流动。

以上三种流动类型可以用图2-1表示,因为本书着重研究企业的行为,故不考虑策略群组的流动的情况,即只考虑第一、二种情形。

(三)进入与流动的关系

进入通常被理解为一个企业从事的一项从无到有的生产经营活动,而流动则表现为企业在同一个产业内部不同市场区域之间或不同子产业之间的转移过程。进入的结果表现为企业经营领域的扩张,如产品、市场等;而流动的结果还包括企业本身市场份额的变化或企业市场地位的变化。

企业从一个策略群组向另一个策略群组流动,也可以理解为一种进入,只是这时进入的对象不是一个全新的产业,而是某一策略群组而已。所以严格说来,企业的流动是进入的一种特殊情况,也可以说,进入有广义与狭义两种理解,广义上的进入就包括流动,而狭义上的进入就仅仅指产品从无到有的全新进入类型。进入与流动的关系如图2-2所示。

图2-2 进入与流动的关系

资料来源:Caves.R.E and Porter.M.E,1977.

从某种意义上来说,所有的进入都是针对产业中某一特定策略群组(即某一利基市场)的,企业在成功地进入某产业之后,为了发展成长的需要才会进入其他策略群组。所以,可以把流动看成是进入的延续。

当然,一个企业(无论是全新企业还是现有企业)进入新产业与在产业内不同策略群组之间流动的过程存在着很多相通之处,作为在位企业,面对潜在进入者的进入所采取的措施也有不少可以相互借鉴的地方。

由于本书着重分析企业的流动问题,故在以后章节的讨论中,除非特别说明,所提到的“进入”都是企业进入产业内某一群组的过程。

第二节 策略群组——企业流动的分析对象

与其他研究一样,企业流动问题也有其特定的对象(或称单位)。产业组织理论(IO)的研究单位是产业,以资源为基础的战略理论(RBV)则从战略的多维度来对企业进行分析,而企业流动问题的研究对象为同一产业中使用相同或相似的战略的企业群,即策略群组(SG)。产业组织理论中研究进入问题时,把产业看做一个整体,忽略了产业内部的差异性,其原因之一就在于“我们对产业内部市场动态学(Intra-industry dynamics)或产业内部选择过程的性质还知之甚少”(杰罗斯基,1991,第190页)。企业流动问题以策略群组为研究对象,有效地弥补了产业组织理论研究中的不足。

一、策略群组的含义

Hunt(1972)、Caves和Porter(1977)是利用策略群组分析来评估企业面临的机会与威胁的先驱,他们认为同一策略群组的成员面对的机会与威胁颇为相似,这些机会与威胁和同一产业中其他企业所面对的情况并不相同。

策略群组的概念最早是由迈克尔·亨特(Michael Hunt,1972)提出来的,他在自己的博士论文中对美国的家用器具行业进行过分析,并根据每个企业在整个产业或价值链中的角色把产业划分为四个策略群组:产品线广泛的全国性品牌制造商、部分产品线的全国性品牌制造商、私人品牌制造商和全国性零售商。亨特相信,他的分类已经使每个群组中的经济差异最小化,并且反映了不同群组之间的进入壁垒。也就是说,他的群组结构依赖于产品的不同整合程度和分销渠道安排。

策略群组的概念在波特(Porter,1979,1980)那里得到了发扬光大。波特和凯夫斯(Caves和Porter,1977)观察到,同一产业内部有些企业的表现十分相似,而有一些企业的表现大相径庭,于是,他把整个产业细分为一些不同的群体或企业簇(Cluster),这就是后来人们所说的策略群组。波特将策略群组(或称为战略集团)定义为“某一产业中,在某一战略方面采用相同或相似战略的公司组成的集团”(Porter,1980,第129页)。Hatten(1987)则认为,策略群组乃是一群有着相似资源并追求相似策略的组织。

有了策略群组的概念后,可以把产业划分为一系列的企业集合,每个集合中企业的竞争、行动和结果彼此之间有着一定的关系,也有不少学者对此进行过研究。波特(1979)曾比较过领先者(Leader)和追随者(Follower)的策略群组,发现领先者的业绩优于追随者。但是,凯夫斯和普戈(Caves和pugel,1980)并没有发现大规模企业与小规模企业之间的利润差异。Oster(1982)则认为,在某些产业中,广告宣传力度大的企业的业绩明显优于广告宣传力度小的企业。

可见,实证研究的结果并不能证明不同策略群组之间存在着明显业绩差异的假设。更为不幸的是,其原因到底是划分策略群组的因素不同还是对企业业绩的识别存在问题,至今人们尚不明白。

二、作为分析工具的策略群组

尽管人们对策略群组的理解存在着一定的语义上的分歧,但是研究人员基本同意,策略群组是由一系列具有更多同质性的企业所组成的,彼此之间的影响较产业中的其他企业要大得多。多个企业被归为同一群组并不是因为它们是一样的,而是因为它们彼此之间具有可比性但又不同。事实上,策略群组并不是客观的存在,也不是企业所面临的一种人格化的竞争力量,它仅仅是研究人员为了分析的方便而假设的一种工具而已。

现在,策略群组已经成为企业战略学家一个潜在的有力分析工具。一方面,策略群组分析可以用来弥补产业组织分析中存在的不足,因为产业组织分析往往注重于产业的平均情况或者是总体情况,而忽略了其中不同群组之间的差异;另一方面,策略群组分析允许我们同时对多个企业的战略情况进行考察,特别是某一种类型的战略的广泛影响,而企业战略管理则偏重于对个别企业的分析(Hatten和Hatten,1987)。

作为产业与企业之间的一个分析单位,策略群组灵活地把产业组织与战略管理的研究结合了起来(McGee和Thomas,1986)。波特也指出,策略群组划分是针对结构分析设计的一种分析工具,它是分析产业整体与各分立的公司之间的中间参照系(1980,第132页)。

尽管有研究表明,策略群组是市场结构中的一个稳定因素(Newman,1973,1978;Oster,1982),但是经验告诉我们,在产业增长、收缩或巩固等不同阶段,策略群组的成员会发生变化。这些变化就给企业提供了流动的机会,当然企业的流动会受到来自各方面的阻力,这正是流动壁垒的来源。

三、企业的战略定位——划分策略群组的标准

在少数情况下,产业中只存在一个策略群组,则该产业的分析就可以直接利用波特的五力模型来完成。在这种情况下,产业的结构向所有公司展示出相同的潜在持久利润。在长期经营中,各公司实际盈利情况的差别只是由于它们执行相同战略的能力有差异。但是如果产业中有几个不同的策略群组,那么分析就会更加复杂,通常处于不同群组内的公司盈利潜力也不同。这种差别并不是因为公司贯彻既定战略的能力不同造成的,而是因为五大竞争作用力对于不同的策略群组施加的影响并不相同。

策略群组分析的第一步就是将整个产业划分为不同的策略群组。曾经有不少学者采用两分法对策略群组进行分类,亨特和纽曼也认为,策略群组可以通过少数的因素,如规模和整合程度等来进行划分,而波特(1974)则利用相对规模作为标准,把产业划分为两类群组:大企业和小企业,并冠名为“市场领先者(Leaders)”与“市场追随者(Follower)”。谢泼德(Shepherd,1972)根据企业的发展情况将其分为高、中、低三等。

从理论上来说,划分策略群组的标准应该是不同策略群组之间的差异,而不在乎是两分法还是多因素划分。不同策略群组的差异是战略性的,即存在着战略上的差异,但是自从亨特提出策略群组的概念以后,很少有人着墨于到底什么是“战略性的”。波特(Porter,1980)认为,公司在产业中竞争,其战略可以区分为很多类。然而,在一个给定的产业中,公司的战略抉择可能出现的不同可由下述几个战略方面体现出来:

(1)专业化程度:公司将其力量集中在诸如产品链的宽度、目标顾客群及所服务的地区市场的程度。

(2)品牌知名度:公司寻求品牌知名度而不是主要依赖价格或者其他变量竞争的程度。公司寻求品牌知名度可以通过广告、销售队伍或其他许多方法获得。

(3)推动或拉动:公司在销售其产品时,寻求直接在最终用户中建立品牌知名度拉动而不是支持分销渠道推动的程度。

(4)渠道的选取:分销渠道的选取,包括公司自有渠道和专门窗口以及一般窗口。

(5)产品质量:产品质量水准,包括在选料、规格、耐久性和性能等方面的质量标准。

(6)技术领先程度:公司寻求技术领先而不是追随或模仿的程度如何。

(7)纵向一体化:即采取前向或后向一体化所能反映出的增值效果,包括公司是否牢牢抓住了分销网、是否有专营的或自己所有的零售店以及是否有内部服务网络等。

(8)成本状况:即公司通过对降低成本的厂房设备投资而在生产与销售中寻求低成本优势的迫切程度。

(9)服务:即公司针对其产品链提供附属性服务的程度。

(10)价格政策:指其在市场中的相对价格状况。价格状况通常与其他变量相关联,诸如成本状况及产品质量。

(11)杠杆:公司承受的财务杠杆与经营杠杆的大小。

(12)与母公司的关系:基于母公司与其业务单位的关系而对业务单位的行为的要求。公司可能属于某个高度多样化经营的公司的一个业务单位、纵向业务链的一个环节、一般产业部门中某类相关业务群的一部分和某个外国公司的一个子公司等。与母公司关系的性质将影响公司管理的目标、该公司可得到的资源,或许还会决定某些与其他经营单位分担的经营和职能工作。(www.chuimin.cn)

(13)与本国及东道国政府的关系:即指在国际型产业中,公司所建立并受其牵制的、与本国政府以及其展开业务的东道国政府的关系。本国政府可能为公司提供资源与其他帮助;抑或相反,本国政府也可能以法规约束公司或对公司的目标施加影响。

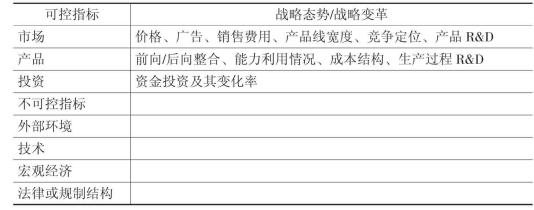

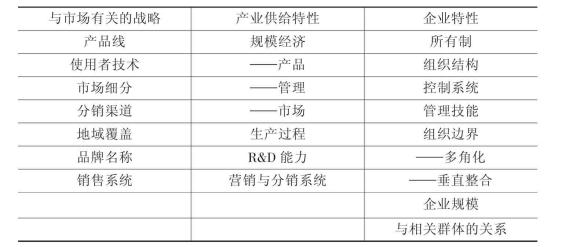

但是,如何划分或识别策略群组到目前为止仍没有定论。麦吉等人(McGee和Thomas,1986)认为,划分策略群组的常用标准就是同一策略群组中的企业采用的战略在某些特征上的同质性,他们还提供了一些可供参考的指标,见表2-1。

表2-1 可以用来定义策略群组的指标

资料来源:McGee&Thomas,1986,P154.

库尔等人(Cool和Schendel,1987,1988)认为每个企业之间的竞争都是基于一定的战略维度,同一策略群组中的企业选择的战略维度基本相同。也就是说,可以选择不同的战略维度来划分策略群组。因此,有必要了解一下战略学家对战略构成要素的理解。

日本学者伊丹敬之认为,企业基本战略的构成要素包括三个方面:产品市场群、业务活动领域和经营资源群(1984)。其中,产品市场群是向谁推销什么;业务活动领域为保证推销,自己的业务重点应放在什么地方;经营资源群是为达到此目的,应具有什么能力和特点。科利斯和蒙哥马利则提出,企业的经营范围可以用三个维度来代表:地理、产品市场和垂直整合(1997,第66页)。现在通行的观点认为,战略包括四种构成要素:经营范围、资源配置、协同作用与竞争优势。

库尔等人认为,每个企业之间的战略维度之一——经营范围和资源情况就不相同。因此,可以把划分策略群组的标准分为两类:经营领域和资源配置。经营领域主要包括:目标市场范围、产品或服务项目以及战略所能达到的地理区域。资源配置主要指为了获得竞争优势,企业如何在不同的事业部或部门间分配资源。库尔等人的具体指标如表2-2所示。

表2-2 描述医药产业战略的变量

资料来源:Cool&Schendel,1988,P213,有改动。

结合上述研究可知,划分策略群组时最困难的就是确定划分标准。在实务操作中,不仅要考虑不同策略群组的战略特征,而且还应该结合各产业的不同特点采取不同的方法,拟将行业成功的关键因素(Key successful factor,KSF)作为重要划分标准。因此,与企业的高层管理人员进行面谈十分必要,因为公司高管人员掌握了公司备选战略、成功关键因素、资产和技巧以及流动壁垒等方面的大量信息。结合中国的实际情况,我们建议可以运用伊丹敬之的战略构成要素分析方法,划分标准为产品市场群(包括地理区域、产品范围、服务的顾客等)、业务活动领域(企业要做什么工作,表明自己在价值链中的位置,即垂直整合程度)和经营资源。

在确定了划分标准以后,可以利用问卷调查或二手资料,运用统计软件(如SPSS)进行聚类分析,将产业划分为不同的策略群组,进而分析不同策略群组中企业经营绩效的差异。

第三节 流动壁垒——研究的新视角

随着策略群组概念的提出,进入、退出壁垒必然会发展到流动壁垒。正如波特等学者所言,策略群组的概念允许我们把产业中具有不同能力、资源的成员企业以及对他们战略选择结果的影响等进行综合分析。

在国内外的产业组织理论中,学者们都比较重视对进入壁垒的研究,却相对忽略了一般化的流动壁垒问题。从过去的研究文献来看,人们对策略群组展开了大量的研究,特别是在企业战略管理中,但是无论是产业组织理论还是企业战略管理,对流动壁垒的研究都相对较贫乏。

一、流动壁垒概念提出的重要意义

流动壁垒概念的提出对企业战略管理和产业组织理论产生了十分重要的影响,特别是对产业内部不同策略群组之间的分析更是不可或缺。流动壁垒把产业进入壁垒的概念延伸到了策略群组层,并且在产业与策略群组之间提供了一个概念联系,也为对策略群组不同时期的变动进行讨论提供了一定的理论依据。

(一)流动壁垒的起源

不同学者的研究都表明,进入壁垒对同一产业内的不同企业有着不同的影响作用,这一观点后来被凯夫斯和波特(1977)进一步发展为产业内和产业间的流动壁垒。

波特曾明确指出,不同的策略群组在同一市场上开展竞争是完全可行的,这可以看做是对策略群组概念的一个基本补充,比如,在酿酒产业中,有些群组内部并不发生竞争,但是酿酒产业中的企业的确与其他群组的企业之间展开了激烈的竞争。正如纽曼(Newman,1976)的评论,“策略群组的概念被理解为市场中各个参与者和其他人员都能够意识到的不同企业之间的不同”,流动壁垒正是为了有效降低其他群组的企业对自身造成的威胁。

流动壁垒是产业中的一些结构性因素,主要阻止各个企业在不同的策略群组之间的移动或称为保护成功企业不受其他企业侵犯的结构性因素。它是一种产业内部的移动壁垒,而不是传统意义上阻止其他对手进入该产业的壁垒,其实质是进入壁垒的延伸。波特和凯夫斯(1977)建议,在分析不同策略群组之间的关系时,应该以流动壁垒来代替进入壁垒的概念。

不同群组之间的流动壁垒通常被理解为产业内部的进入、退出壁垒(Caves和Porter,1977)。根据市场或供给条件以及运作或财务资源的情况,流动壁垒可以表述为:“从一个群组移动到另一群组的绝对成本或相对于在位企业而言,潜在进入者必须支付的运作成本或其他惩罚性成本”(McGee等,1986)。

根据经济合作与开发组织欧洲转型经济合作中心的定义,流动壁垒是指那些阻碍厂商进入或退出某一产业或从某一产业的某一细分市场转向另一细分市场的所有因素(杨惠馨,2000,第59页)。从这一意义上来说,流动壁垒是进入壁垒、退出壁垒和在同一产业内转移壁垒的总称。

流动壁垒有广义与狭义之分,广义的流动壁垒既包括进入壁垒、退出壁垒,又包括在同一产业内不同策略群组之间转移的壁垒。而狭义上的流动壁垒仅包括最后一项,即同一产业中的企业在不同策略群组之间转移的壁垒。流动壁垒与进入壁垒的根本区别在于:前者是针对特定策略群组,而后者则是针对整个产业(Porter,1979)。本书着重研究狭义的流动壁垒。

传统的产业组织理论认为,高的流动壁垒就意味着改变群组成员的成本比较高,即阻止其他企业进入该群组和各种改变群组的力量。欧斯特(Oster,1982)也曾指出,策略群组理论的中心就是它与变化紧密联系在一起。

(二)不对称性——流动壁垒的最大特点

流动壁垒和产业分析中的进入壁垒十分类似,进入壁垒是限制厂商进入某一产业,而流动壁垒乃是限制企业在不同策略群组之间的流动。Caves和Porter(1977)认为,流动壁垒是确保产业内成功的企业免于被竞争者侵入的结构因素。换言之,流动壁垒即策略群组内的结构属性,由于这些属性使处于群组外的成员很难(要花费很高的成本)进入这一群组。Cool和Schendel(1988)认为,流动壁垒乃是阻碍企业任意改变其战略定位的结构力量。而Cave和Ghemawat(1992)则认为流动壁垒是在产业横截面(Cross-section)上,持续维持产业内利润差异的重要因素。麦吉和托马斯(McGee和Thomas,1986)认为,不同群组之间的模仿成本是如此之高,可见流动壁垒是不对称的。

特别值得注意的是,向成功企业转移的市场流动所面临的壁垒往往比较高,反之,流动壁垒则比较低。另外,当不同企业面临的流动壁垒相对高低发生改变时,产业的稳定程度会发生变化。一般说来,成功企业设置的流动壁垒越高,产业越稳定;不成功企业设置的壁垒越低,产业越动荡。大的或高效的企业容易以更低的成本模仿或超越小企业,而小企业要攻击或模仿大企业则要付出更高的成本。更为重要的是,大企业有时还会以低成本进入小企业的领域(在一个稳定的产业中,这种现象时有发生),因为那些竞争性比较强的企业的进入或退出只需要在原来的基础上增加少量的投资。

尽管过去的研究通常认为流动壁垒是不对称的,即只保护在位企业,而不保护潜在进入者。但作者认为,这种不对称性并没有给企业造成实质上的损失。因为流动壁垒是一个相对的概念,任何一个策略群组的成员都有其战略的特定性,以维护自身的利益不至于遭到其他策略群组成员的侵害。也就是说,任何一个策略群组都有一定程度的流动壁垒,不同策略群组会不同程度地带有其自己的流动壁垒。而且在某些情况下,保护企业的流动壁垒也可能使企业处于不利之地,比如企业的品牌形象等,一个长期以高档品自居的企业如果进行向下的产品线延伸(即开始生产低档产品),极可能会损害自己的品牌形象。

(三)流动壁垒与策略群组的关系

策略群组是一个与流动壁垒紧密相关的概念,人们经常把流动壁垒与策略群组紧密联系在一起。但是流动壁垒也可能会独立于策略群组而存在,比如一个现有企业进入一个过去从来没有经营过的领域时,就会遭遇流动壁垒,所以流动壁垒更应该理解为一种在位企业与潜在进入者之间的一种不对称地位。正因为如此,潜在进入企业可以选择一些不对称程度相对而言比较低的群组或市场进入。

但是也有部分学者对流动壁垒与策略群组之间的关系持不同的观点,如Mascarenhas和Aaker(1989)就进行过不同的论述。他们认为,策略群组是根据流动壁垒或者说进入、退出群组的壁垒来定义的,而不是以战略为基础。原因有两个:

首先,流动壁垒代表策略群组概念的核心理论(Porter,1979,第216页)。凯夫斯与波特把流动壁垒理解为“策略群组间存在的结构特征,正如从产业外部进入产业内任何一个特定的群组都将面临的进入壁垒一样”。

其次,策略群组概念的一个潜在作用是进行战略判断,判断各个策略群组的吸引力和在各个策略群组中获得成功所需要的资产和技巧。

二、流动壁垒的衡量

流动壁垒对企业的竞争行为也产生了很大的影响,因此,识别并衡量流动壁垒在产业动态分析中特别重要。

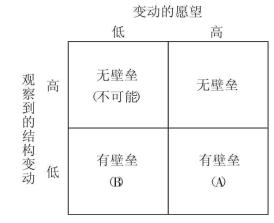

萨德哈山等(Sudharshan等人,1991)提出了MOBIUS(Mobility barriers identification using strategic groups)来识别流动壁垒。他们假定,如果某些关键的决策因素是流动壁垒,那么具备这些条件的策略群组中的企业则不易于流动,反之亦然。同时,他们也考虑到了一种可能性,即在某些产业中不同策略群组之间缺少流动,但并不代表这些策略群组之间的流动壁垒就高,也有可能是因为这些企业没有流动的动机。

于是,萨德哈山等人(Sudharshan等人,1991)把企业变动的愿望(Desire to change)与最终观察到的结构变动(Observed structural change)两个因素结合起来,用以衡量流动壁垒的大小,具体见图2-3所示。

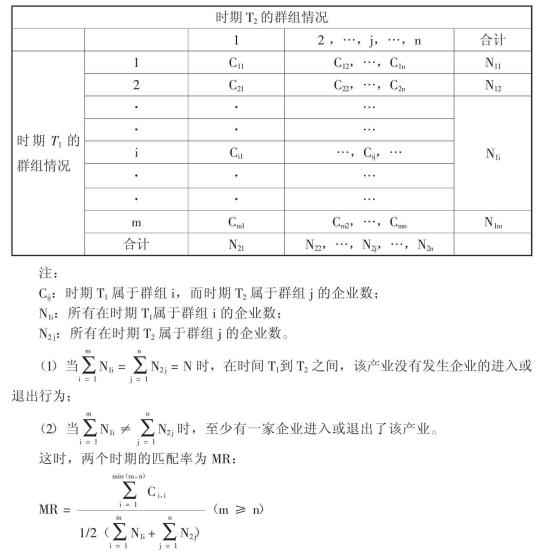

在进行具体衡量的时候,可以通过对两个时期(时间T1、T2)的不同策略群组数量(m、n)以及每一群组中的成员构成等进行比较。为了进行准确的比较,他们还提出了匹配率(Match ratios,MR)的概念。如果前后两个时期产业内的策略群组数量完全相等,而且任何一个策略群组中的企业数量都没有发生变化,那么,可以认为该产业内没有发生流动行为。如果策略群组数量不等,或者是同一企业在不同时期属于不同的策略群组,我们就有理由认为该产业内发生了一定的流动行为。图2-4解释了匹配率(MR)的计算方法。

图2-3 流动与变动的愿望

资料来源:Sudharshan,etal,1991,P431.

很显然,MR∈[0,1]。当MR=1时,证明两个不同时期策略群组的所有成员都完全相同,此时没有任何进入或退出行为发生;当MR=0时,意味着两个时期的群组相比较时,没有任何一个群组中还保留有原来的成员;MR越大,说明这两个时期策略间的流动率越高。

作者认为,这是到目前为止的研究中,各位研究人员所提出的对流动壁垒进行衡量的最好的方法。但是这一方法中所得出的数据也只是一种相对值,所能衡量的也仅仅是同一产业内不同群组的流动壁垒的相对大小而已。

现在进行多角化经营的企业越来越多,为了准确界定哪些企业属于同一产业,有必要明确产业的边界问题。这就涉及如何理解市场与产业的含义问题。

从我国学者的研究来看,不少学者认为产业与市场的概念没什么根本区别,如杨治(1985,第137页)认为,“产业”是指生产同一类商品(严格地说,就是生产具有密切替代关系的商品)的生产者在同一市场上的集合;而马建堂(1993,第36页)却把“市场”定义为一组生产具有较高替代率的产品的企业的集合。

美国学者费格森(Ferguson,1988,第32 页) 认为,市场是由生产具有紧密替代性产品的企业组成的,产业是由具有紧密替代性的产品组成的。前者是从购买者(即需求方)的观点出发,而后者则是从供应者的观点出发来进行分析。

图2-4 匹配率的计算方法

资料来源:Sudharshan,etal,1991,P432.

伯吉斯(Burgess,1989,第4页)对二者之间的区别进行了一定的总结,指出市场和产业的差异至少有两点:第一,它们可以根据不同的基本活动进行定义。产业以生产为特征,而市场以交换为特征。第二,产业与市场也可以根据不同的产品来定义。产业可以由一组生产者生产特定产品时所使用的技术和原材料来定义,而市场可以由能满足一群购买者的特定需要的产品来定义。

企业的流动还涉及产业内部的结构划分问题,而产业分类就是将单个产业部门依据一定的同质标志划分为若干集合类别。已有的产业分类法有:国际标准产业分类法、三次产业分类法、生产结构分类法、资源集约度分类法等。但是“规定产业概念的立足点,与其说是理论上的严密性,不如说是现实上的可用性……在应用经济理论领域里,如果囿于基础理论规范的严密性,产业划分就寸步难行”(杨治,1985,第16页)。本书所选取的产业分类标准是国际标准产业分类(The international standard industrial classification,SIC),这也是产业组织理论研究中最为适用的分类方法。我国也根据SIC制定了自己的产业分类标准,在本书以后的实证研究中,所选择的都是四位数产业(4-digit industry),即对应于产业分类中的小项。

三、影响企业流动的因素

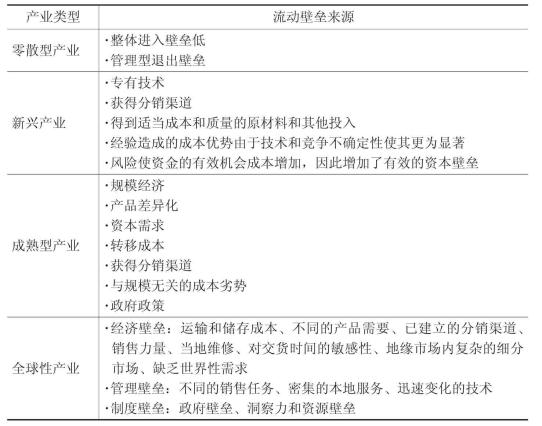

尽管产业组织理论对流动壁垒问题并没有给予足够的重视,但还是有些学者在这方面取得了突破。美国学者麦吉等(McGee和Thomas,1986)提出要以策略变量来解释流动壁垒的产生,他们认为流动壁垒不仅来自结构差异,也会因为厂商运用的策略不同而产生,流动壁垒的来源可以分为三大类:

第一,与市场相关的策略,如产品线宽度、市场涵盖的地理区域、销售渠道的运用、树立品牌形象等决策。对于进入者而言,这些都需要投资成本以及花费长时间的学习模仿,而且这些投资都是有风险性的。第二,产业供给特性,如营销或制造规模所造成的规模经济、投资于提供的产品或服务的无形资产。第三,企业特性,如厂商特有的组织结构、管理能力以及与其他外部相关组织的关系等(如表2-3所示)。

Porter曾对处于不同寿命周期阶段的产业可能面临的流动壁垒情况进行了研究,其研究结论可以归纳为表2-4。

为了证实Porter(1980)所提出的流动壁垒来源是否会随产业特性差异及产业生命周期演进而有所改变,进而产生策略群组的动态性,台湾学者陈妮雯(1993)将流动壁垒分为内部优势、交易优势及外部优势等三种类型,以台湾的半导体业、银行业与汽车业为研究对象,研究结果显示,成长期的流动壁垒以外部优势为主,表示政府法令等刺激确实可带动产业发展(Porter,1980)。与成长期相比较,产业成熟期的流动壁垒较高,并以内部优势为主。外部优势在产业成长期与成熟期也扮演重要角色,产业成长期时,若政府对厂商的牵制程度越高,企业活动符合产业规范的可能性也提升,公司营运具有合法性可帮助组织的存活与成功(Baum和Oliver,1991)。随着产业迈入成熟期,参与产业协会的重要性也渐增,业者可透过协会与其他成员进行互动及交流,对建立彼此的理念及思想的一致性有潜移默化之效。在制度理论的观点中,这将强化厂商的规范同形(DiMaggio和Powell,1983),使业者的策略异质性偏低,策略执行的风险也较小,因此,公司可以稳定发展、永续经营,对许多迈入成熟期的台湾传统产业来说,建立外部优势之流动壁垒实为重要的策略考虑之一。

表2-3 流动壁垒的类型

资料来源:McGee&Thomas,1986,P151.

表2-4 不同寿命周期阶段的产业类型与流动壁垒

资料来源:作者整理自Porter M.E.,1980,第9~13章。

我们认为,流动壁垒并不仅仅是一种结构性因素,与企业的策略也是紧密相关的,而且流动壁垒还与企业所面临的环境,特别是与政府的政策分不开。因此,可以从流动壁垒产生的来源角度出发,将流动壁垒划分为以政府为主体的制度性壁垒、以企业为主体的策略性壁垒以及以行业与策略群组为主体的结构性壁垒。

(一)以政府为主体的制度性壁垒

政府在限制企业流动方面起着举足轻重的作用,特别是在一些计划体制的国家里,其必然的结果是形成行政性垄断。

政府可能采取对企业流动行为的直接限制,如经营准入政策(法规、法律、各种规制手段等)与各种不同的适用标准(技术、环境等),通常政府管制是不对称的,即对在位企业与潜在进入者采取两种不同的标准,这无形中增加了潜在进入者进入的难度。

制度性壁垒的另一种表现是管制过程中强加的时滞和成本。例如,美国微波通讯公司(MCI)支付了1000万美元的管制和法律成本,并且等了7年才得到可以建造一个微波系统的许可,该系统价值200万美元,只用了7个月就建成了。受管制的在位企业——美国电信电报公司(AT&T)——拥有精通管制事务的律师和经济学家,它巧妙地争辩道,市场中无须引入新的服务,MCI只是想进入市场中有利可图的部分。AT&T主张,这部分市场应该用来资助盈利较少的服务项目(“撇取奶油”)[3]。

(二)以企业为主体的策略性壁垒

如果潜在进入者面临的壁垒是来自于在位企业采取的种种策略行为,而且在位企业成功地阻隔了对手进入,其结果往往表现为竞争性垄断。

可供企业选择的策略性行为有很多,包括企业的研究(R&D)、一体化策略、广告投入密度加大、投资形成闲置产能等,在位企业可以根据不同的情况灵活选用,具体情况及应用将在后面进行详细介绍。

(三)以行业和策略群组为主体的结构性壁垒

潜在进入者面临的流动壁垒也可能来自于行业结构,由于行业结构特点的差异,某些行业中的策略群组一旦形成,其中的企业就难以流动。当行业的经济特点非常明确而且整个行业仅能容纳一个企业时,在位企业就是自然垄断企业。

决定群组流动壁垒大小的行业结构因素主要有产品(差异化程度、空间)、行业特性(竞争情况:完全、寡占、垄断;寿命周期阶段;成本曲线、学习曲线等)、市场情况(消费者的需求情况等)、投入资源(易于控制自然资源、具有沉没效应的专用资产等)、品牌(忠诚度、形象)等。

波特认为,规模经济、产品差异化、产品齐全度和形成“流动壁垒”,可以保护某个产业的大企业所组成的战略集团(1979,第234页)。其证据是他发现处于领导地位的企业(其产出占了该产业产出的30%)的报酬率是广告支出、MES及MES-集中度的交叉作用等三个变量的显著递增函数,但是,该行业中的其他企业的报酬率与集中负相关,与市场占有率也负相关。

此外,策略群组的结构特点也常会形成一定的壁垒。因为划分策略群组的标准——战略必须以一定的资产和技能为基础,并且与它们紧密相连。如果这些战略不是以特定资产或技能为基础,那么,对手就很容易模仿,流动壁垒和竞争优势就会消失。从这个角度出发,可以把策略群组定义为,产业内的一组企业,这些企业通过流动壁垒与产业内的其他策略群组区分开来。流动壁垒之所以能够阻止企业在不同群组间的流动,是因为固定成本、时间变化或对未来结果的不确定性(McGee和Thomas,1986)。

企业向优势群组流动过程中面临的进入壁垒可能是诸如品牌名称、顾客忠诚度、分销渠道或自动化程度等资产,也可能是设计一些值得信赖而又便宜的简单产品的技能。因为资产与技能通常是不易获得的和中性的,所以容易成为进入壁垒。相反,一个企业“做什么”,与对手竞争的方式,都是很容易模仿的。

而退出原有群组时面临的壁垒包括一些特定资产,与供应商或雇员的长期契约,顾客或经销商的承诺和优秀的管理人员等。所以,与其说流动壁垒是源于“你们做什么”或行为依赖,不如说是源于“你们是什么”或资源依赖的,这些策略群组所拥有的资源与能力就成为以策略群组为主体的结构性壁垒的来源。

【注释】

[1]在企业战略管理中,这三种情形分别称为横向一体化、纵向一体化和多角化。

[2]有不少学者对此进行过研究,在研究中人们似乎比较注重早期进入、平行进入和后期进入之间所存在的优劣势比较。通常人们把抢先进入所具有的优势称为“首动优势(First-mover advantage)”,它主要包括占有最有利的市场、控制资源和分销渠道、先行撇脂获利等。事实上,后期进入者也具有一定的优点:风险小、充分获取抢先进入者的利益甚至摘取其胜利果实、有充足的时间来完善自己的产品等。当然,后期进入的不足有时让人实在难以忍受,尤本(Urban)等人在考察了129种经常被购买的消费品后,发现第二个出现的品牌只能享有“先动者”市场份额的75%。要想达到与“先动者”同样的市场份额,平均起来,第二品牌不得不支出相当于“先动者”3.5倍的广告费用(杰罗斯基,1994,第169页)。

[3]具体情况见布罗克和伊万斯(Block&Evans,1983)和布罗克(Block,1983)对诺伊尔—宾宁顿教条(Loyi)的批评意见,这一教条(特别是在AT&T公司案例中)使企业可以假借参与政府事务的责任来保护自己的业务。有些作者论证企业介入管制过程也许是纯粹的浪费,并且由于滥用权利不可能被制止,这种介入(称做“管制过程掠夺行为”)应该受到严肃对待[泰罗尔(1988,P463)]。

有关流动壁垒与企业的战略行为 Barriers to Mobil...的文章

第一章前人进行的相关研究对流动壁垒问题的研究与企业的进入、退出是分不开的。也就是说,潜在进入者被假定在在位者对特定产量的承诺下采取行动,而原有厂商则调整自己的产量水平和相应的价格,从而消除导致新厂商进入的诱因。......

2023-12-05

第五章从无序竞争到正常流动——实证分析对我们的启示策略群组的概念暗示我们:除了集中以外,某种程度的合理的横向战略组合对于合谋、默契或其他合作都是必要的,对于增加利润也是必要的。种种迹象表明,现阶段是我国企业流动的大好时机。阻止对手进入的手段主要分为价格与非价格两大类,我国企业最常用的手段就是价格手段。......

2023-12-05

第一节流动壁垒对产业的影响一、直接影响:在行业中形成了不同的策略群组由前面的分析可知,不少学者认为流动壁垒是策略群组存在的基础。(一)早期的观点认为,流动壁垒是策略群组之间绩效差异的直接影响因素凯夫斯和波特是较早提出这种观点的学者,他们发现:定位最好的群组内的企业能够获得高于平均水平的收益。......

2023-12-05

传统产业组织理论对产业结构的主要衡量标准是市场集中度,其研究重点也集中在产业集中度与产业盈利水平之间的关系上。他们认为,企业之间的利润差异产生的根本原因在于不同产业的集中度的差异上,也就是说,产业集......

2023-12-05

中国能源战略的最终目标,是以可再生能源代替化石燃料。为此,21世纪头20年的中国能源战略,应着眼于长远目标实现发展方向和发展方式的“转型”。按照上述原则和着眼解决能源发展遇到的严峻挑战,在未来20年中国应实行“节能优先、结构多元、环境友好、市场推动”的可持续能源发展战略。......

2023-11-18

在第一种情况下,出版产品的平均成本低于价格,获得正的经济利润,会吸引新的出版企业进入,所以不是均衡。在第二种情况下,出版产品的平均成本将比价格还要高,这样导致亏损,理性的出版企业将会退出市场,所以也不是均衡。......

2023-08-09

企业的市场行为是市场结构、市场绩效的联系纽带。一方面,企业采取的市场行为受到市场结构状况和特征的影响,另一方面,市场行为又通过各种策略对潜在进入者施加压力从而反作用于市场结构。企业市场行为主要包括市场竞争行为和市场协调行为。市场竞争行为包括以控制和影响价格为基本特征的定价行为;以产权变动、组织调整为主要特征的并购行为;以提高竞争力、拓展市场为目的的促销行为等。定价和调价都是一种挑战性行为。......

2023-11-26

综合审视苏州河、黄浦江的环境整治与功能再构,则可以从中总结出当前上海宜居环境与生态建设的思路借鉴。其中,随着绿色生态空间网络的日益完善,滨水空间的建设已然成为未来上海城市宜居环境与生态建设发展的重心。表4.12对上海宜居环境与生态建设冲突应对的具体化策略进行了汇总列举,表4.13则对其间所体现出的对主要相关领域的冲突特征及影响进行了总结考察。......

2023-08-29

相关推荐