第二章企业的流动及流动壁垒企业的流动与过去研究的进入有一定的联系,作为企业进入壁垒的种种因素同样会对企业的流动产生阻碍作用。所以,如果企业通过收购兼并或接管方式实现了进入,这不能看成是进入研究的范畴,因为它们并不涉及生产新产品或提供新服务。同样地,只发生所有权的改变而没有停止生产也不能看做企业的退出。......

2023-12-05

导论:对企业盈利水平差异的再思考

第一节 从企业盈利水平的差异性说起

一、完全竞争市场假设

传统经济学认为,理想的市场状态是完全竞争的,即市场中存在着无数的竞争者,企业能够自由进出,是完全的价格接受者(Price-taker)。按照这些理论,在市场出清时,所有企业的利润都为零[1],也就是说,不同产业之间的利润并不存在差别。

即使不同企业在某一时点出现盈利水平差异,这种差异也会随着时间的推移而开始趋于平均化,不同企业间的利润平均化是通过自然选择与竞争来实现的。当某一企业发现了一个能够获得超额利润的战略定位时,其他竞争者就会试图跟随。随着其他对手的纷纷仿效,这一利基市场很快就会被众多对手瓜分掉。假设市场需求是一定的,在位企业就会失去一定的市场份额;而潜在进入者为了获得一定的市场份额,通常会降低产品的价格,这一过程将持续到整个市场的超额利润被完全耗尽为止(Scherer,1980)。因此,许多广告中所宣称的“低风险、高收益”的行业在现实中是不可能长久存在的,即使有这样的行业出现,早期进入者“过河拆桥”都来不及,更不可能大肆宣扬,让潜在对手发现这一机会。

由此可见,在一个信息完全对称和进退自由的产业中,超额利润是不可能持续的。但是感性认识告诉我们,现实中确实存在一些企业的表现比其他对手好的情况,这一点可以从其最终利润水平(剔除了风险因素的影响)看出,那么企业之间表现出的利润差异主要是什么原因造成的呢?

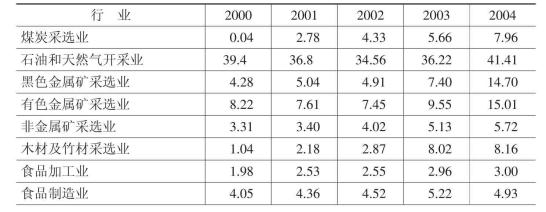

二、企业间表现出的利润差异——不争的现实

现实情况与完全竞争理论假设可谓是大相径庭,企业对产业的选择十分慎重,因为不同产业之间的利润率水平有着很大的区别。同一产业内的不同企业在盈利能力上也存在着一定的差异,在那些所谓盈利的产业中仍然有亏损的企业存在,而在一些普遍亏损的产业内也有一些企业在盈利。在任何一个时点上观察不同的产业,人们都会发现既有企业进入,也有企业在退出。现有企业为了获得竞争优势还采取了各种各样的策略性行为,即企图影响整个产业环境的各项活动。所有这些都是与完全竞争假设相矛盾的。表0-1即为我国2000~2004年度工业各行业销售利润率情况比较。

表0-1 2000~2004年我国工业各行业销售利润率情况比较(%)

续表

注:本表中的行业与我国产业分类中的大类B06至C46相对应,其中不包括B1100(其他矿采选业)、C3900(武器弹药制造业)和C4300(其他制造业)三大类。

数据来源:根据《中国统计年鉴》(工业部分)和《中国工业经济统计年鉴》相关数据计算而来,主要是引用(按行业分)全部国有及规模以上非国有工业企业主要经济指标,其中规模以上企业是指总资产500万元以上的企业。

美国学者鲁梅尔特(Rumelt,1991)的研究还表明,产业内长期利润率的分散程度要比产业间的分散程度大得多,产业内的利润率的分散程度是产业间分散程度的4~6倍。表0-2为部分以生物制药为主营业务的上市公司的盈利情况比较。

表0-2 部分以生物制药为主营业务的上市公司利润率比较(%)

资料来源:上述公司的所有数据均来自该公司各年度年报及2005年中报;为了方便,我们以公司主营业务利润率作为比较标准。

第二节 对企业盈利水平差异的不同解释

经济学家通常把企业利润解释为处于短缺供应状态下的要素的租金积累,这些租金可以分为两类:理查德租金或稀缺性租金(Ricardian or scarcity rents)和熊彼特租金或创新租金(Schumpeterian or entrepreneurial rents)。前者是指源于有价要素固有的供应紧张状况,即资源的稀缺性;而后者则由革新者赚取,通常发生在一项革新的引入和扩散之间的这段时间里。由于革新很快就会被模仿,在被模仿之前的这段时间里,革新者将赚取熊彼特租金。

那么,企业之间的利润差异到底是如何产生的呢?这始终是企业战略管理的中心内容以及产业组织理论研究的起点。我们知道,在一个完全竞争市场中,企业之间不可能存在差别利润,因此,学者研究的重点放在市场的不完全竞争性与企业本身的差异方面。

在早期的文献中,人们对利润差异的源泉进行过两方面的分析:其一,产业结构不同导致不同产业内企业之间的利润差异(Poter,1980;Bain,1956等);其二,同一产业内,企业本身具有的竞争优势或劣势(Peteraf,1993;Barney,1991;Collis,1995等)。由此可见,企业的利润可以分解为两个部分:行业的平均盈利水平和企业盈利与平均盈利水平的差额,这一差额是由公司的竞争战略所产生的竞争优势(或劣势)造成的。下面具体介绍两种不同的分析方法。

一、产业组织理论的SCP范式研究:产业结构——进入壁垒(Barriers to entry)

事实上,传统的产业组织(Traditional industrial organization,简称TIO)理论对企业之间的利润差异进行过大量的研究,其开山鼻祖贝恩(Bain,1956)就是从产业结构着手,分析过潜在进入者对在位企业盈利水平造成的影响。传统产业组织理论的基本观点是:产业结构(Structure)决定企业行为(Conduct),企业行为影响企业绩效(Performance),其分析方法“结构——行为——绩效”分析,常被简称为SCP范式[2]。

SCP范式非常强调产业集中度、产品差异性、进入与退出、需求增长的重要性。贝恩(1951,1956)早期进行的大量实证研究证明了SCP范式的生命力。但是,SCP范式仍然受到了大量的批评,其中最为典型的要数斯蒂格勒(Stigler,1968)和德姆赛茨(Demsetz,1973,1974),他们认为产业结构仅仅是竞争者为了追求效率而采取的一系列随机事情中产生的一个内生变量而已。因此,不仅仅产业结构决定企业行为与利润,而且企业行为与利润水平反过来也影响产业结构。

传统产业组织理论对产业结构的主要衡量标准是市场集中度,其研究重点也集中在产业集中度与产业盈利水平之间的关系上。他们认为,企业之间的利润差异产生的根本原因在于不同产业的集中度的差异上,也就是说,产业集中度越高,企业的盈利水平就越高[3],而这种差异之所以能够维持的原因则在于不同产业之间存在着一定的进入壁垒(产品差异可以归为此类)。

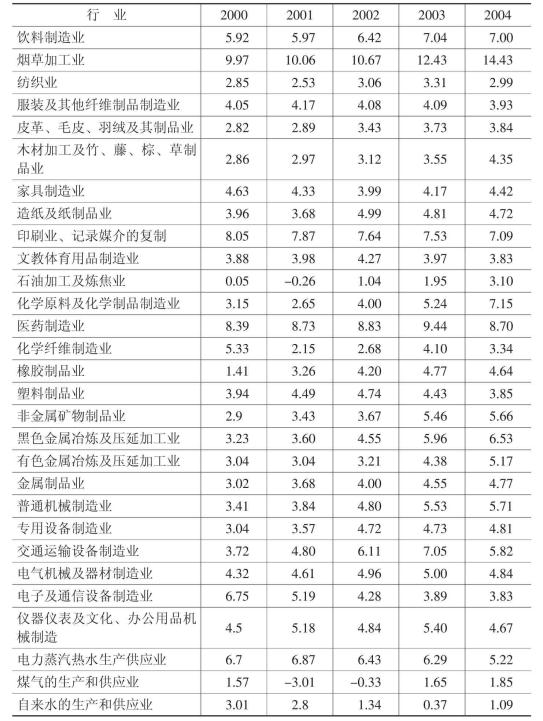

产业组织理论早期的研究表明,产业集中度与企业的利润率之间存在着一定的可以辨认的确定关系。美国学者贝恩(1951)运用20世纪30年代后期的资料进行过开创性的研究,他发现利润率与集中度之间存在着某种较弱的相关性(28%)。贝恩的调查涉及42个产业,他计算了这42个产业中最大的8家企业在该产业的集中度(即CR8),然后通过比较各产业8家最大企业的利润率与产业平均利润率的差异来说明市场集中度对利润率的影响程度。统计结果显示,CR8大于70%的产业可以获得比CR8小于70%的产业更高的平均利润率,前者的平均利润率为11.8%,后者的平均利润率为7.5%。

1966年,迈克尔·曼(Michael Mann)使用1950~1960年的数据,再次证实了贝恩的观点,其结论见表0-3。

表0-3不同集中度产业的平均利润率

资料来源:转引自卡尔顿和佩罗夫,1994,第501页。

伦纳德·韦斯(Leonard Weiss)通过迈克尔·曼的多元回归资料发现,在利润与高度集中以及进入壁垒高的产品之间存在着一种明显的正相关。由此可见,早期的产业组织理论认为,市场集中度的高低直接影响着产业利润率水平[4]。

产业组织理论把产业之间利润差异的维持归因于进入壁垒,产业的最重要特征被高度浓缩为“进入壁垒”,市场势力(Market power)通常被认为是起源于面临新竞争时的结构性或行为性壁垒。贝恩(1956)曾把进入壁垒定义为所有允许在位企业获取超额利润而不至于吸引潜在竞争者进入的因素。而斯蒂格勒(1968)和威茨萨克尔(1980)则从在位企业与潜在对手之间的成本不对称性的角度来理解进入壁垒。他们认为,进入壁垒能够增加在位企业获得超额利润的持续时间,并增加潜在进入者未来经营的不确定性。

二、企业战略管理的RBV研究:独特资源——阻隔机制(Isolatingmechanism)

企业战略管理理论对企业之间利润差异的分析与传统产业组织角度完全不同,其分析侧重于企业内部条件。在战略管理中,可持续的竞争优势被理解为长期表现出优于其他对手的行为。他们认为,企业所获得的竞争优势往往与其管理能力有关,一个好的企业能够有效地适应外部环境,并且很好地将其强大的管理能力应用于该利基市场。在强大的竞争面前,这些企业就更易于生存,而那些弱小的企业则被淘汰出局。

战略管理中以资源为基础的观点(Resources-based view,简称为RBV)对企业间利润差异的分析颇具说服力。这种理论认为,每一企业所拥有的资源情况不同,所以它们表现出不同的特征。这些不同的资源最终会转变成企业独特的竞争能力(Distinctive competitive capacity),这正是企业获得持久竞争优势以及获利的基础。其重要代表人物巴尼(Barney,1991)提出,企业的资源要成为独特的竞争能力必须同时具有四个条件:有价值、稀缺性、不可模仿和不可替代性。如果这种资源供应充分,任何竞争对手都能获得,要想再现该公司的竞争优势也就十分简单,竞争优势也就不成为竞争优势。

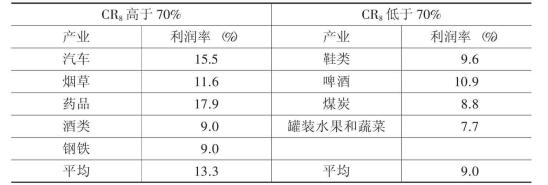

很显然,超额利润会吸引大量对手的模仿。以资源为基础的战略观认为,可持续的竞争优势必须具备一定的阻止对手模仿的功能。鲁梅尔特(Rumelt,1987,P145)的研究表明,在经营的过程中,企业会不自觉地设置各种障碍来防止自身优势的丧失。他引用了生物生态学的术语“阻隔机制(Isolating mechanism,简称为IM)”,把它应用于企业研究中,并将其定义为“所有的妨碍对手获取模仿性租金的因素”(Any impediment to the imitative dissipation of rent)。企业经营中形成的阻隔机制可以阻止对手的模仿,不少学者在研究中曾把阻隔机制比喻为产业层次的进入壁垒和策略群组层的流动壁垒(Conner,1991;Mahoney和Pandian,1992;Peteraf,1993)。于是,阻隔机制逐渐被人们接受为保护获取租金的资源要素。

鲁梅尔特的阻隔机制的具体内容主要体现在表0-4中。

表0-4 鲁梅尔特的阻隔机制

资料来源:McGee,1986,P154.

巴尼(1991,1995)认为,企业的独特能力所表现出的不可模仿性是阻止对手的最有效办法,他还提出了以知识资源作为阻隔机制的三种途径。首先,他认为企业的历史能够阻止对手的模仿,特别是企业独一无二的发展过程是不可复制的。事实上,企业的大部分资源是难以复制的,科利斯(Collis,1991)也认为,企业的发展具有一定的路径依赖性(Path dependency),即依赖于其独特的资源因素。这些资源不可能立刻获得,必须通过长期的积累,此外别无捷径,比如企业的品牌、基础研究等,这是阻止对手模仿的最有效方法。其次,因果关系模糊性(Causal ambiguity)也是阻隔机制的重要基础。所谓因果关系模糊性,就是使潜在进入模仿者不可能弄清楚企业资源的价值究竟何在或者不可能找出准确的模仿方法。曾经有人提出把这种模糊关系定义为资源与可持续竞争优势之间的不可理解的联系。最后,他认为,社会复杂性(Social complexity)也是一种重要的模仿壁垒,而社会复杂性与因果关系模糊性一样,包括企业内部经理的人际关系、经理人员与供应商和销售商之间的关系等。

事实上,上述种种壁垒并不能完全杜绝竞争对手的模仿,只不过延缓了对手成功模仿的时间而已。当然,企业拥有的资源如果同时存在着多种模仿壁垒,则更富价值,更有利于企业获得持续的竞争优势。

三、策略群组(SG)分析的出现:策略群组——流动壁垒(mobility barrier)

从前面的分析可知,传统的产业组织强调产业结构是企业利润差异的主要来源,忽略了产业内部的异质性;以资源为基础的企业战略理论则过分强调企业之间的异质性,忽略了不少的竞争者是相似的。而策略群组[5](strategic group,简称为SG)分析则弥补了前面两种分析方法的缺陷。

策略群组理论认为,产业内所有的企业可以划分为不同的策略群组,不同策略群组的战略定位导致企业之间产生了利润差异,而流动壁垒则是这些企业之间利润差异之所以长期存在的根本原因。流动壁垒主要源于一些不可见的因素,如组织气氛、技术诀窍等。

现在,策略群组分析越来越受到了人们的重视。在亨特(Hunt,1972)和波特(Porter,1977,1980)之后,有不少学者对此进行过研究,托尔曼和艾塔契森(Tallman和Atchison,1996)就从资源角度对此进行过分析。他们把策略群组理解为“产业内的一组具有相同战略特点的企业:他们以相同的产品占据市场中相同的地位,他们的内部组织形式也相同,还利用相似的资源追求同样的利润率”。这种定义明显把企业之间的不同战略能力作为划分策略群组的标准。至于策略群组是如何形成的以及不同策略群组之间的流动壁垒又是如何保证企业之间利润差异的持续等问题是作者研究的中心,并将在以后的章节中做详细介绍,在此不做进一步的展开讨论。

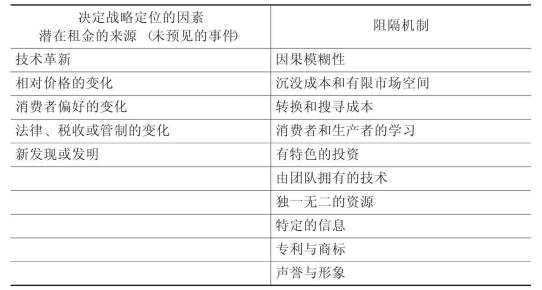

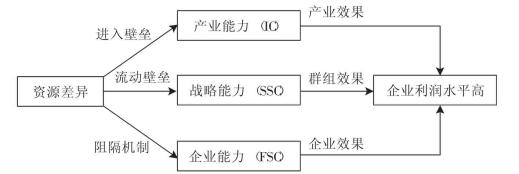

图0-1 产业、群组与企业效果

资料来源:Eduardo González-Fidalgo& Juan Ventura-Victoria,2001.

菲达和维克多瑞(Eduardo González-Fidalgo和Juan Ventura-Victoria,2001)曾建立了一个模型,把分析企业利润源泉的三种理论进行了一个总结(见图0-1)。该模型把影响企业获利的因素归纳为三种能力:产业能力(Industry Competencies,IC)、战略能力(Strategy-specific Competencies,SSC)和企业能力(Firm-specific Competencies,FSC)。他们认为,产业能力对产业内的所有企业都是平等的,同一产业内不同企业的产业能力基本相同,也容易相互模仿。但是对产业外的企业而言,这是构成进入壁垒的重要因素。对于同一策略群组的企业来说,战略能力(通常被理解为企业的独特能力或核心竞争能力)基本是相同的,这也是判断策略群组以及在不同策略群组之间形成流动壁垒的主要来源。很显然,并不是所有的战略都能形成一定的战略能力。基于企业的能力(FSC)可以通过企业内部开发或以远远低于市场价值的价格收购获得。它只对特定的企业有效,它的存在最终形成了鲁梅尔特(Rumelt,1984)所谓的“阻隔机制”(Isolating mechanisms),并能够给企业带来持续的利润。

以上三种要素暗示了企业三种不同的利润来源:产业层、策略群组和企业本身。尽管三者是相容的,但对其进行的研究却有着三种不同的领域:产业组织理论、策略群组理论(企业战略管理与产业组织理论中都有所涉及)和以资源为基础的企业理论。

第三节 本书的研究意义

由上述分析可知,企业利润的差异以及维持主要源于三个方面:产业、策略群组和企业。从现有的资料来看,人们对产业层面和企业层面的分析已经非常透彻,但是无论是产业组织理论,还是企业战略管理理论等对策略群组问题进行的研究都十分贫乏。在国内外的产业组织理论研究中,学者们都比较重视对进入壁垒的研究,却相对忽略了对一般化的流动壁垒问题的研究。作者之所以选择对流动壁垒问题进行研究,是因为下面几个方面。(www.chuimin.cn)

一、实证研究表明,不同策略群组间的流动壁垒是客观存在的

尽管人们对流动壁垒问题并不是十分重视,但是实证研究表明,产业中不同策略群组间的利润水平差异以及流动壁垒是客观存在的。

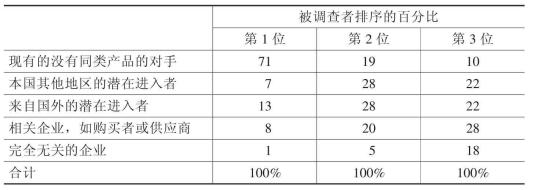

美国学者罗伯特·斯迈利(R.Smiley,1988)对企业进入阻隔策略进行的一项匿名调查也为此提供了佐证。其调查对象涉及300多位不同企业的产品经理(Productmanager)。在Smiley的调查中,有一个问题带来了意想不到的结果。该问题是:“无论是为了保护一种新产品还是现有的产品,当你们选择进入阻隔策略时,你们最关心的潜在进入者是(请排序)”,结果如下表:

表0-5 最有可能的潜在进入者调查结果

资料来源:Smiley,1988,P177.

从表0-5可以看出,被调查者最关心的潜在进入者是已经存在的没有同类产品的竞争对手,很少有企业会关心来自其他地区的对手或者是自己的供应商与购买者[6]。

由此可以得出一个结论,对在位企业来说,完全全新进入,即由无到有的、贝恩所指的进入情况并不是最可怕的,更可怕的是凯夫斯和波特(Cave和Porter,1977)所提的在产业之间或同一产业不同部门之间抑或是不同地区之间的流动,即现有的没有同类产品的对手。所以从这个意义上来说,把企业进入的研究更进一步地扩展到企业流动的研究显得十分必要。

二、对企业流动问题的研究具有重大的理论意义

根据杰罗斯奇(Geroski,1991)和邓恩等人(Dune等,1988)的研究,在大多数市场中,进入都是普遍现象,而且在任何既定年份中,进入和退出在不同产业间一般都表现出正相关关系,长期来看也是如此。由此可见,进入是一件相当容易的事,但是进入后的增长非常艰难,新进入企业的预期寿命都不长。换言之,进入壁垒在潜在进入者进入之前所起的作用并不大,也就是说并没有给潜在进入者造成多大的困难,但它能使新进入者难以立足。

从这个意义上来说,对流动壁垒进行研究显得更有意义,因为进入壁垒只是保护内部人(即原有企业)并防止外来者(即潜在和实际上的新企业)的障碍,而流动壁垒则使那些占据有利地位的内部人不至于受到那些居于不利地位的内部人的侵犯。这正是有些企业虽然能够顺利进入某些行业但不能顺利成长,而有些却能够持续经营上百年的时间的原因所在。

理论上已经有一些学者开始对这些问题进行了一定的研究。最早提出流动壁垒概念的是凯夫斯和波特(Caves和Porter,1977),他们认为潜在进入者可能是新厂商或是已存在的厂商。很多人将贝恩(1956)的进入壁垒理论延伸,以解释厂商在产业内各个群组(Groups)间的流动障碍(或称之为流动壁垒)。产业内各个厂商在垂直整合程度、品牌知名度、产品线广度等市场结构方面会有所不同,因此可能存在许多群组,而各群组内的厂商可能在某些结构维度上相当雷同,群组间结构特征的差异便是各个群组间进入障碍形成的因素。同样地,产品差异化优势、绝对成本优势以及规模经济都能够成为各群组间的流动障碍,流动壁垒将阻止厂商由原来群组移至另一群组,并可解释同一产业内某些厂商何以能够长期获得较其他厂商更高的利润(Porter,1980;Caves和Ghemawat,1992)。流动壁垒包括了进入产业时遭遇的进入壁垒相似的结构性因素(Harrigan,1985;Thomas和Venkatraman,1988),也可以理解为进入某一特定策略群组的壁垒。

流动壁垒理论认为,同一产业中其他群组内的现有厂商由于处于同一产业而具有一定的相似性,而且彼此也比较了解,加上其既有的制造经验或设备,使其比新进入者给群组内的厂商带来的威胁性更大。而产业内分化出多个群组为新进入者创造了新的进入途径,当进入资本需求(沉没成本)高时,为避免进入失败而造成巨额损失,新进入者可能选择迂回进入而非直接进入该群组。与迂回进入策略紧密相关,目标群组在进入阻隔策略的选择时将更注重提高由产业内其他群组移转至该群组的流动壁垒。

三、研究流动壁垒问题对我国企业具有一定的现实意义

我国现阶段的情况要求我们重视对企业流动问题的研究。种种迹象表明,除了少数特殊行业以外,我国企业的进入相当容易,但成长十分困难,因此,对流动壁垒问题的研究更有意义。

自改革开放以来,中国经济发展十分迅速,这给我国企业的发展创造了良好条件。正是受宏观环境较好形势的鼓舞,中国的企业往往是进入时一哄而上,但是没过多久就会有大量企业破产退出,表现出容易进、不容易长大的特点。企业不容易长大主要是企业自身的原因,但是不能排除同一产业内部不同策略群组之间的流动壁垒过高等因素。

现阶段,我国企业规模也越来越大(摆脱了过去那种小而全的局面),但是企业在成长的过程中仍然存在着大量的壁垒(特别是行政性壁垒),这些壁垒的存在导致企业之间的竞争不是处于同一起跑线上,在位企业往往过多地利用其先天的优势地位对潜在进入者进行限制或者打击各种进入者,而潜在进入者为了达到进入的目的则不择手段地进行寻租。

目前,我国经济正处于转轨时期,企业实力不强,有必要形成一个有利于企业顺利成长(流动)的环境。除了少数行业以外,我国企业所面临的在位企业主动设置的行为性流动壁垒是非常低的。对其余的潜在进入企业而言,这是一个大好的流动时机,也是一个大好的发展时机。但是与国外企业相比,我国企业面临的一个重大流动壁垒——制度性流动壁垒,其典型表现形式就是行业垄断与地方保护主义,行业垄断和地方保护主义的存在严重妨碍了企业的自由流动。此外,还有大量半体制性壁垒的存在,如电信、汽车等行业对在位企业与潜在进入者在进入准入标准上、适用技术规范上区别对待以及行业法制不健全等,这也是造成我国企业不能顺利成长的重要原因。

随着国门的打开,面临外来的强大竞争者的进入,政府的保护不可能持久,在位企业应该主动设置必要的流动壁垒,以维护自身的利益。而政府政策的重点应该是:企业有流动意愿而因为种种体制性原因导致无法流动的行业,政府应有效地降低各种不必要的制度性流动壁垒。对于那些潜在的进入者而言,如何绕开或回避其他战略集团(策略群组)所设置的各种壁垒并选择合适的流动时机,也是一项重大决策。

作者试图研究我国企业在其成长过程中所面临的流动壁垒问题,以及这些壁垒存在的影响作用,在此基础上提出对我国企业和政府的启示。

第四节 研究方法及本书的结构安排

一、产业组织研究方法的演变过程

经济学的研究方法可以分为规范研究(Normative research)与实证研究(Positive research)两种。实证研究不含有任何的价值判断,关注的是事实“是什么”的问题,不涉及对事物的“好”与“坏”的评价;而规范研究则以一定的价值判断为基础,关注的是事实“应该怎样”,因此,必须建立“好”与“坏”的准则。很显然,作为一门应用经济学,产业组织经济学是不能仅仅局限于实证分析或规范分析的某一个片面的方面,否则它的研究就失去了实际意义和应用价值(金碚,1999a,第9页)。

对进入、退出问题及其过程的研究最初仅仅限于案例研究中,直到20世纪70年代和80年代期间超大容量的微小数据库的出现为止,这些数据库储存了能发布大量的电子化的统计机构有关企业数量的数据。不少国家都有着这样的数据库文件。例如,加拿大的数据来自有关制造生产业的普查收集到的企业数据,而有关全部企业数量的、规模巨大的数据则产生于税务记录。这些数据可能来自官方的统计机构(如美国人口普查局LRD),也可能源于一些被开发的纵向的私营部门,如小企业管理局(SMB)、各行业协会等。当然,我们也可以从其他渠道,如一些中介调查机构或社会保障记录等来掌握企业的数据。

尽管这些数据库还不够完善,但是它们为产业组织理论研究奠定了一定的基础。在中国,进行这方面研究的一大难题就在于数据的获取问题。一方面,中国缺乏完整的统计数据库;另一方面,国内不少数据彼此之间缺乏可比性,数据的水分太大,不同数据的统计口径不同,这也是国内在这方面的研究比较薄弱的重要原因。

随着产业组织研究的进一步发展,不少研究学者开始把博弈论(Game theory)的方法大量应用于研究之中(Tirole,1988)。后来,有人把产业组织理论分为传统的产业组织理论(Traditional industrial organization,TIO)和新产业组织理论(New industrial organization,NIO),并把博弈论、数理经济学、福利经济学等方法的应用看做是NIO的显著特征。于是,产业组织理论研究从以实证为主转变为以规范研究为主,它们针对NIO在静态、动态的市场均衡方面的不足构建了一个个新的理论,但是NIO的理论是否经得住现实的验证仍是个问题(植草益,1995,第12页)。

对此,还有其他不少学者做出了自己的评价。如谢勒(Scherer,1988,第517页)提出,“新产业组织学”的成绩被极大地高估了……现在人们普遍认识到,我们需要基于坚实的实证研究,包括定性的和定量的两个方面,来对其进行清理。

施马兰西(Schmalensee,1988,第675~676页)也提出了类似的看法,并做出了如下的归纳:我们对许多古典问题的认识,包括进入障碍和卡特尔稳定性问题,有了很大的提高。但同时我们也应该看到博弈论方法在分析不完全竞争方面的不足。除非博弈论分析能够得出令人信服的一般性预测或者被能够做到这一点的其他理论方法所取代,否则就应该相信:产业经济学中最重要的成果主要来自实证研究。只有实证研究才能揭示出哪些理论模型是“空盒子”,哪些理论模型具有广泛的应用性。只有以坚实的事实为基础掌握事物的变化规律,理论研究者才能集中地推演在实证方面有趣的各种假定条件的含义。

我们应该清楚地认识到,计量经济分析不是产业组织理论研究的唯一方法,从本质上讲,产业组织理论属于实证研究领域。目前的实际情况是,理论产业组织理论与实证产业组织理论在相互激励中构建新的产业组织理论体系(植草益,1995)。

二、本书采用的研究方法

作者写作的出发点是,希望能够运用国外的一些先进理论来研究中国的实际情况,但是由于国情不同,国外的理论并不完全适用于中国。所以作者力求结合中国的实际,对国外学者的流动壁垒理论进行一定的修正,来研究中国的两大典型行业——啤酒行业和彩电行业。

综观全书,本书采用的是逻辑推理与实证分析相结合的方法,并引用了少量模型。实证过程中的主要数据以产业研究报告、期刊杂志、数据库历史资料(如工商行政管理局的企业注册登记情况、各行业协会的统计资料及《中国统计年鉴》等)、对厂商的实地访谈方式为主。

由于我国正处于从计划经济向市场经济转变的过渡时期,经济体制很不完善,而且正处于变动之中,无论是基本条件,还是市场结构、厂商行为、市场绩效都受到体制因素的强烈影响。所以,在产业组织研究中,把体制作为一个既定不变的条件而将其抽象掉并不符合我国经济的实际情况(金碚,1999a,第12页)。因此,作者在研究过程中十分注重政府及其政策对企业流动问题的影响,并针对实证研究的结果提出了相应的政策建议。

三、整体结构安排

本书的基本结构为理论+实证+政策建议,其中第一章、第二章、第三章为理论部分,第四章对中国企业的情况进行实证分析,第五章提出对企业及政府的启示。

作者首先对前人的相关研究进行简单回顾(即第一章),在此基础上,作者以四章的篇幅来分析、论证企业面临的流动壁垒及其对企业行为的影响。其中第二章和第三章为理论部分。第二章重点解释本书研究的中心,即从进入到流动,并分析了流动壁垒的主要类型。第三章分析了流动壁垒的存在对整个产业利润水平、消费者福利等宏观层面的影响以及对在位企业与潜在进入企业的影响作用。

第四章着重对我国企业的流动情况进行实证分析。在分析我国企业面临的流动壁垒的总体情况之后,作者选择了两大典型行业——啤酒业和家电业来进行具体的行业分析,归纳出现阶段我国企业在流动中表现出的特点。

在以上的理论与实证分析的基础上,作者最后提出了对我国企业与政府的启示。作者认为,在流动壁垒的作用下,我国企业必须在不断地流动中寻找自己的定位,即在位企业应主动采取各种策略性行为阻止其他企业的流动,潜在进入者则应该考虑如何回避、降低壁垒以顺利实现流动;政府应该采取一系列的措施来保证企业的顺利流动,因此,必须坚决打破地方保护主义和行业垄断,并把部分国有垄断行业率先对国内企业开放。

四、本书的创新之处及主要论点

本书最主要的特色在于:从策略群组层面对企业在顺利成长过程中存在的壁垒问题进行了研究,并从一个全新的角度解释了企业间盈利水平差异的源泉。在研究的过程中,作者还提出了一些创新的观点:

从实证的角度来看,对流动壁垒的研究比对进入壁垒的研究更为重要,因为流动壁垒的存在直接影响着企业的顺利成长。

在位企业可以采用多种形式来阻隔潜在进入者的进入,其所做出的抢先承诺在进入阻隔中起着举足轻重的作用,但进入阻隔策略具有公共产品效应。

在转轨时期,我国企业面临的流动壁垒主要是制度性壁垒。为了促进企业顺利成长,政府应该减少不必要的制度性流动壁垒。

正如每个企业都应该选择一个好的行业一样,企业的高层管理者也应该为自己的企业确定一个好的定位,即找到自己所属的策略群组以及自己在该群组中的位置。

【注释】

[1]严格说来,利润有经济利润与会计利润之分,前者是指收入减去机会成本,后者则是按标准会计原则来衡量。二者的主要区别是关于长期资本资产,如工厂与设备等。在对资本成本的处理方式上,经济利润通常以资本的重置成本来衡量;而会计利润则以资本的历史成本和有关折旧的会计假设为基础。此处的利润是指经济利润,当经济利润为零时,实际上,厂商获得了正常利润,即来自资源其他用途的最好的可能利润。

[2]“结构——行为——绩效”方法是哈佛学派在早期进行的大量实证研究中发展而来的,爱德华·S.梅森(Mason,1939,1949)和他的同事及学生乔·S.贝恩(Bain,1959)等人做出了重大贡献,但是这一范式的最终形成要归功于谢勒(Scherer)。由于贝恩等人十分强调结构对行为和绩效的决定性作用,故人们又称哈佛教学派为结构主义学派。SCP范式的描述性分析为人们提供了验证各种竞争模型的手段。现代产业组织理论在研究方法上已经突破了传统的SCP的框架,吸收了大量的现代经济学,尤其是微观经济学中的最新成果,如博弈论、交易费用理论、可竞争市场理论和信息理论等。

[3]贝恩在1959年出版的《产业组织》一书中,写道:“如果存在着集中的市场结构,厂商就能成功地限制产出,把价格提高到正常收益以上的水平。”

[4]但是也有研究证明,集中度与利润率之间并不存在一种必然的联系。美国学者布罗曾(Brozen)对贝恩研究中使用的资料进行过一次重复研究,发现每一个时期的利润率受到考察期内重大变动的影响,也就是说,从长期来看,利润率是趋于平均的,但它受到暂时的非均衡力量的支配,这些力量可能使观察到的利润暂时大幅度增加(或减少)。

[5]策略群组是本书中一个十分重要的概念,该词是从英文“strategicgroup”翻译过来的。目前,国内有一些不同的译法,如《竞争战略》(陈小悦译)中译为“战略集团”,而台湾的译法为“策略组群”(如洪明洲译《现代竞争分析》等),作者认为“策略群组”的翻译更为确切,但也不排除在某些直接引用的文献中出现“战略集团”、“策略组群”等用法,有时也以SG来代替。

[6]这一结论早就被Hines(1957)和Brunner(1961)证实过,而Biggadike(1976)也曾经得出过相似的结论。具体论述可参阅Hines,Howard H.,1957,Effectiveness of‘entry’by already established firms,Quarterly Journal of Economics,LXXI,no.1,132-150.Biggadike,E.Ralph,1976,Corporate diversification:Entry strategy and performance(Harvard University Press,Cambridge,MA),Brunner,Elizabeth,1961,A notion potential competition,The Journal of Industrial economics,IX,no.3,248-250.

有关流动壁垒与企业的战略行为 Barriers to Mobil...的文章

第二章企业的流动及流动壁垒企业的流动与过去研究的进入有一定的联系,作为企业进入壁垒的种种因素同样会对企业的流动产生阻碍作用。所以,如果企业通过收购兼并或接管方式实现了进入,这不能看成是进入研究的范畴,因为它们并不涉及生产新产品或提供新服务。同样地,只发生所有权的改变而没有停止生产也不能看做企业的退出。......

2023-12-05

第一章前人进行的相关研究对流动壁垒问题的研究与企业的进入、退出是分不开的。也就是说,潜在进入者被假定在在位者对特定产量的承诺下采取行动,而原有厂商则调整自己的产量水平和相应的价格,从而消除导致新厂商进入的诱因。......

2023-12-05

第一节流动壁垒对产业的影响一、直接影响:在行业中形成了不同的策略群组由前面的分析可知,不少学者认为流动壁垒是策略群组存在的基础。(一)早期的观点认为,流动壁垒是策略群组之间绩效差异的直接影响因素凯夫斯和波特是较早提出这种观点的学者,他们发现:定位最好的群组内的企业能够获得高于平均水平的收益。......

2023-12-05

第五章从无序竞争到正常流动——实证分析对我们的启示策略群组的概念暗示我们:除了集中以外,某种程度的合理的横向战略组合对于合谋、默契或其他合作都是必要的,对于增加利润也是必要的。种种迹象表明,现阶段是我国企业流动的大好时机。阻止对手进入的手段主要分为价格与非价格两大类,我国企业最常用的手段就是价格手段。......

2023-12-05

(一)垂直思考与水平思考1.传统法律逻辑思维的垂直思考特性“以规则为中心”很强调“逻辑”。〔2〕Bent Flyvbjerg,Making Social Science Matter:Why Social Inquiry Fails and How it Can Succeed Again,London:Cambridge University Press,2001,pp.10-24续表“以规则为中心”的法教义学依赖概念、抽象规则,注重对规则和具体案例的个别情境、特定要素进行分解性的分析,这种去背景化的、片段式的教学方式适合初级阶段的学习,但不适宜于培育持续性的、深度的思维能力。......

2023-07-17

都江堰水利可持续发展是一个以水资源为主要控制因素且以人为核心的系统。都江堰水利可持续发展战略的实施是一个动态过程,是一个完整的循环系统。依据上述指导思想及构建原则,从可持续发展的内涵出发,设计以水资源为主要控制因素的能够反映都江堰灌区的社会、经济、资源和环境协调发展现状和趋势的指标体系,用以重点测试都江堰灌区的“水资源的可持续性”和“水资源的可持续利用性”。......

2023-06-20

以地方金融监督管理局建设为标志的地方金融监管体制改革,是对经济法上分权理论的有益实践。从分论角度研究分权,进而上升到总论的文献也很少。如果继续聚焦,进而观察“省—市—县/区”级,会发现落实地方金融监管体系建设中一项现实紧迫而常被忽略的问题——地方金融监管机构的“能力”问题。能力的问题在各级政府都多多少少存在,而现阶段在“省—市—县/区”级尤为突出,表现为对金融风险难以掌握、难以判断、难以应对。......

2023-08-14

海德格尔的这种观点在这个智识平等的时代实在不受欢迎。海德格尔对“正确的”与“真实的”这两者做了理论区分,并继而提出,正确的东西如果过于丰富,就可能遮蔽真实的东西。然而,海德格尔的这个观点同样适用于人们对他的思想的理解。人们对海德格尔那些不同寻常的观点的解读有时是混乱的。......

2023-10-30

相关推荐