第十一章消费需求的目标选择消费需求与投资需求是紧密相联的两个重大的宏观经济问题。无论男女老幼,不管有无劳动能力,都需要消费,其不同消费需求都要给予考虑,特别是社会主义经济,其目的就是为了满足人民群众的消费需求。因此,对所有消费者的愿望和要求,在确定消费需求时,均应尊重。......

2023-12-02

第十章 投资需求的目标选择

第一节 投资需求与经济增长

一、起点和现状:投资主导型经济

投资是经济发展的第一推动力和主要生长点。它既影响社会供给,又影响社会需求,既决定了经济的历史演变,又左右着经济的未来动态。一个国家一定时期经济增长快慢、稳定协调与否,同相应时期投资的规模、结构、效益直接相关。在这个意义上可以说,所有国家的经济均离不开投资的推动。但是,经济的发展不是完全由投资推动的。根据经济增长中依靠投资带动的程度,可大体分为投资主导型经济和非投资主导型经济。如果经济的发展在很大程度上是依靠投资来带动的,就可称为投资主导型经济;如果经济的发展在较小程度上是依靠投资带动的,则可称为非投资主导型经济。例如,日本的高速经济增长就是投资主导型的,从1955~1970年,经济平均每年增长率为10%,其中依靠消费增长带动的占45%,依靠设备投资带动的占40%,依靠其他因素带动的占15%;而同期的美国却不是投资主导型的,因为在经济平均每年增长3%当中,有70%是依靠消费带动的,只有9%是由投资带动的。我国缺乏相应的统计数字,但世界银行工作人员从这一角度作过估计,见表10-1。

这种估计可供参考。从中可看到,1980~1987年,除1980年、1981年外,其余几年经济增长中,投资的贡献最少约占43%,1985年更高达105%以上,经济依靠投资带动的程度丝毫不亚于高速增长时期的属于投资主导型的日本。

表10-1 对国内生产总值增长的贡献百分比

另外,我们还可以从各要素在经济增长中所作的贡献比较中,观察我国投资所起作用的情况。

表10-2中数字告诉我们,在经济增长中,靠总要素耗费增加带动的比重,我国最高(82.86%),而其中依靠资本投入增加带动的比重(55.88%),更比其他几个国家高出1倍以上,明显地显示出了投资主导型的特征。

表10-2 各因素对国民收入增长率所起作用的国际比较①

注:中国仅是国营工业部门数字,其他国家系整个国民经济。

我国经济具有投资主导型经济的特征,其派生和变异的一种表现就是常常形成投资膨胀。通常认为,新中国成立40年来,已出现了四次大的投资膨胀。第一次发生在1958~1960年。全民所有制单位固定资产投资,1958年由1957年的151亿元猛增到279亿元,增长了84.5%,这是中外建设史上罕见的。1959年和1960年又分别比上年增长31.9%和13.2%。三年“大跃进”的投资总额相当于“一五”时期全部投资的1.7倍,积累率高达39.3%。第二次发生在1969~1971年。全民所有制单位固定资产投资1969年为246.92亿元,比上年增长62.9%;1970年又猛增112亿元,增长49.1%,当年大中型建设项目增加200多个。1971年继续增加,积累率达34.1%,地方工业一拥而上,1971年底全民企业职工人数突破5000万,超过计划450万人;工资总额突破300亿元,超过计划6亿元;粮食销售量突破800亿斤,超过计划61亿斤。这“三个突破”与投资规模过大密切相关。第三次发生在1978年。全民所有制单位固定资产投资由1977年的548.3亿元增至668.72亿元,增长22%;大中型基建项目1723个,比上年增加290个,特别是22项成套引进项目,投资巨大,配套项目多,强烈地刺激着投资扩张。第四次发生在1982~1985年。1982年全社会固定资产投资达1230.4亿元,首次突破千亿,比上年增长28%;1984年又比上年增长28.2%,1985年更比上年增长38.8%。直到近几年,投资规模仍然偏大,不得不采取坚决措施大力压缩。

无论是投资主导型经济特征的形成,还是投资膨胀局面的多次出现,都是由经济、技术、体制、政策等多种复杂因素综合起作用的结果。其中包括:整个国民经济对投资的推力与拉力;高速度、高指标对投资的诱发力;众多人口的就业要求和巨量消费需求对投资的强大压力;产业结构、产品结构、消费结构等结构性偏差对投资扩张造成的强制力;发展新技术、提高全民族文化教育水平对投资提出的要求;宏观机制与微观机制对投资约束的柔弱;一些具体政策措施以及非经济因素对投资的刺激,等等。在我们考虑投资需求目标选择时,不能忽略投资主导型经济这一重要特征及其形成的历史背景,并应把它作为重要的出发点来探讨未来的出路。

二、高经济增长率对投资的压力

一般来说,经济增长率与投资率成正相关的关系。有的同志提出,国民收入的实际增长率主要由投资率(i=净投资在国民收入中的比率)、折旧—国民收入比率(d′)、非投资技术及制度改进系数(θ)和投资效率![]() 这四个因素决定:

这四个因素决定:![]() 。[1]一个国家要保持较高的经济增长率,在其他条件不变的情况下,必须保持较高的投资率,特别是在工业化初期,物质技术基础薄弱,基础设施落后,扩大再生产以外延方式为主,在这种情况下,较高的经济增长率更需要由较高的投资率加以保证。就我国而论,高的经济增长率给投资造成的压力是非常强大的。对此,着重从以下几方面来说明:

。[1]一个国家要保持较高的经济增长率,在其他条件不变的情况下,必须保持较高的投资率,特别是在工业化初期,物质技术基础薄弱,基础设施落后,扩大再生产以外延方式为主,在这种情况下,较高的经济增长率更需要由较高的投资率加以保证。就我国而论,高的经济增长率给投资造成的压力是非常强大的。对此,着重从以下几方面来说明:

(一)赶超战略导致高投资率

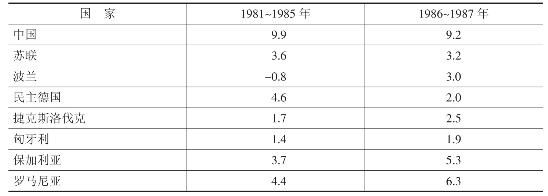

新中国成立后,面临国际帝国主义的封锁、包围,不在经济上保持高速度,就要被动挨打以致灭亡。20世纪50年代末期苏联撕毁合同撤走专家,又激起奋发图强烈火,超英赶美的“大跃进”口号虽一度遭受挫折,但长期以来追求高速度的发展战略一直处于实际主导地位。从经济增长率来看,1953~1988年,国民生产总值平均每年增长7.1%,国民收入平均每年增长6.9%。这种速度是相当高的。实行改革开放以来,速度更高。1979~1988年,我国国民生产总值平均每年增长9.6%,超过1953~1978年6.1%的速度,远远高于世界上绝大多数国家年均增长2%~4%的速度。1979~1987年期间,即使增长速度较高的南朝鲜国内生产总值的平均每年增长速度也不过7.2%,至于日本仅为4%,美国为2.3%,联邦德国更低至1.7%,和其他社会主义国家相比,我国的经济增长速度也居前列,以国民收入平均每年增长速度进行比较,如表10-3所示。

表10-3

资料来源:《奋进的四十年》,中国统计出版社1989年版。

再以工业生产指数进行比较,如以1980年为100,到1985年世界总计为109,发达国家也为109,发展中国家仅为98,而中国则高达163。

这样高的经济增长速度,无非取决于两方面因素:一是较高的积累率或投资率;二是较高的资本—产出比。美籍经济学家邹至庄对我国资本—产出比作了计算。他说,1952~1981年的国民收入自589亿增至3887亿(按1988年《中国统计年鉴》数字为3940亿——引者注),即增加了3298亿。从1952~1980年,我国资本积累总和达14363亿元(按照不同年份的不同物价来衡量的),根据哈罗德—多马数学模型,资本—产出比为14363/3298或4.36。[2]如果按这一方法来计算一下1953~1988年的资本—产出比,则为32782/11181=2.9。

据有关方面进行的回归分析,投资增长率与社会总产值增长率显著相关。S=0.9+0.31,α=0.88,投资每增减1%,经济增长会增减0.3%。我国1953~1956年,投资波动与社会总产值波动的相关系数为0.90,1956~1978年为0.94,1978~1985年为0.90。

经济增长与投资增长两者显著相关,究竟是前者决定后者还是后者决定前者?这是一个类似鸡生蛋、蛋生鸡的问题。一般来说,不考虑投资效率、技术进步、制度改进等因素,当年(本期)的经济增长是由去年(前期)的投资增长决定的,当年(本期)的投资增长则是由当年(本期)已实现的经济增长决定的;推演一步,明年(未来期)的投资增长则是由明年(未来期)实现的经济增长决定的。因此,当要实现追求高速度的经济发展战略时,势必把提高积累率或投资率作为前提条件。在本期已实现的经济增长的制约下,往往也是把积累率或投资率提到最高限度,把消费率压至最低限度。我国从1951~1988年共38年中间,年投资增长速度超过10%的年份占63%以上,其中超过30%的年份占32%,其余年份投资增长速度低或负增长,大都是被迫调整的结果,而不是放弃高速度目标的结果。

为了保持高速度,主要依靠通过外延型扩大再生产的方式来实现。这样,要维持一个百分点的增长率,相对来讲,要比通过内涵型扩大再生产需要投资量更大。

据统计,我国全民所有制单位固定资产投资总额1950~1988年共达21538亿元,其中基本建设投资14880亿元,建成投产大中型项目4393个,新增固定资产15619亿元。1988年同1949年相比,工业固定资产原值增长50倍左右。这些数字一方面反映了新中国成立40年来所取得的巨大成就;另一方面反映了在经济高速增长的发展战略指导下,固定资产投资在承受高度压力下猛烈增加的态势。

(二)以重工业为中心引发高投资

我国的投资扩张不仅在于一般的高经济增长,还在于处在工业化初期阶段,且在相当长的时期内是以优先发展重工业为中心的经济增长。通常来说,工业化初期,工业增长速度要大大高于农业。由于我国原有的农业技术装备十分落后,相对来讲工业技术装备水平较高。1985年平均每个农业劳动者拥有的生产性固定资产为702元,而工业部门每个职工拥有的生产性固定资产则为8248元,为前者的12倍。因此,加速发展工业就意味着要比发展农业多付出10倍以上的投资来装备劳动者。随着“二元结构”的改变,农业人口逐渐工业化,整个国民经济的有机构成要提高,资金密集型产业的迅速发展是必经阶段,这样势必促使投资扩张。

根据国际经验,一个国家的工业化过程,也是重工业在工业中所占比重逐步提高的过程,一般由20%~30%提高到60%左右。而重工业是资金密集型产业,从我国目前情况看,重工业形成每单位产出所需投资大约比轻工业多1倍以上。我国工业化以发展重工业为中心,从农轻重总产值构成来看,重工业所占比重1952年为15.3%,1957年升到25.2%,1978年更提高到42.8%,1988年有所下降也高达38.4%,从发展速度来看,如以1952年为100,到1988年,农业为364.9,轻工业为4055.6,而重工业则高达8085.8。这比从轻工业开始工业化的一般发展中国家在投资数量方面要求更多。“一五”时期农业投资仅41.83亿元,占7.1%;轻工业投资37.47亿元,占6.4%;而重工业投资为212.79亿元,占36.2%。到“六五”时期,农业投资为172.84亿元,比“一五”时期增长313.2%;轻工业投资234.45亿元,比“一五”时期增长525.7%;重工业投资1312.52亿元,比“一五”时期增长516.8%。这些数字说明,由于着重发展重工业,固定资产投资的数量是非常大的。

(三)因基础设施严重落后被迫扩大投资规模

世界银行对我国1981年产业结构进行过国际比较。他们认为,处在我们这个发展阶段的国家,基础设施在各部门固定资本中所占比重应为40%左右,可是我国实际上只占19.2%。按一般的客观规律,没有相应的基础设施就不具备持续稳定增长的条件,更不具备持久高速增长的条件。如要保证基础设施的建设,就不能不加强基础工业,而发展基础工业所需的投资或者说其资金密集的程度,不仅要高于轻工业,而且也高于一般的重工业。单位产出所需投资,基础工业要比一般重工业高出1倍左右。我国多年来,基础设施和基础工业严重落后,为了保持经济的一定增长速度,不可能允许这种局面长期存在,因此,在这方面给投资造成的压力也是异乎寻常的巨大。

三、高投入、低产出对投资的依赖

我国经济之所以成为投资主导型经济,除了高经济增长率对投资形成强大压力的原因外,还需要强调高投入、低产出对投资的依赖这一原因。经济理论工作者和实际工作者都认为我国是高投入、低产出,但如何说明它,意见并不完全一致,论证亦较缺乏。如果要利用数量指标反映出来,则需要首先弄清什么叫“投入”与“产出”?对投入、产出可从两种不同角度去考察:一是从部门物资联系的角度去考察;二是从经济效益的角度去考察。我们这里侧重后者。

按西方经济学解释,投入(Input)是指“一个公司用来生产一定产量的任何商品或劳务。可能是土地、劳力、材料、资本、货物,也可能是管理技能”。产出(Output)则是“一个公司为出售而生产的货物或服务。它可以是一块钢锭、一辆汽车、一台机器,也可以是一项金融上的服务”。[3]这是着重从微观角度来定义的,并且明显体现着市场经济特征。对此我们可以参考,但不应照搬。我们同意这样的定义:投入是为生产一定量产品而投入生产过程中的生产资源。它只包括可控制生产因素,称为投入物。产出是一定投入活动的结果。在一定技术条件下,产出的水平主要取决于投入物数量及各投入物的结合形式。[4]这样解释投入、产出更适合于从宏观角度考察有计划的商品经济运行状况。从量化考虑,经济效益中的投入应当包括物化劳动消耗、活劳动消耗和劳动占用(如未被磨损的固定资产);产出应是按不同口径计算的、有使用价值和价值两种形态(从宏观角度主要是价值形态)表现的劳动产品。如果按这样的定义来测量我国国民经济的投入、产出状况,比较适当和可行的指标,是把一定时期内垫付的固定生产基金和流动资金的数量与国民收入或国民生产总值或社会总产值的数量加以对比。垫支的生产基金可分为存量与增量,鉴于缺乏完整的存量数据,只能着重增量。而增量又可从两个角度:一是用固定资产积累和流动资产积累代表新增的投入;二是用固定资产投资反映新增的投入。为了能更直接地体现社会主义生产目的,同时避免受重复计算的影响,又考虑数字的完整性,用国民收入代表产出比较合适。按这样设想的数据来测量我国的投入、产出情况,如表10-4所示。

表10-4

资料来源:根据《中国统计年鉴》(1989年),第29、42页数字计算。

1953~1988年,我国每百元积累增加的国民收入为34元,“二五”时期仅有1元,而1960年、1961年、1962年、1967年、1968年、1976年竟都为负值,亦即光有收入而无产出。

国民收入的增长可以视为积累率与积累效果的乘积。[5]在我们要达到一定的国民收入增长速度时,如果积累效果好(表现为每百元积累增加的国民收入多),就可相应地减少积累数额,如果积累效果差(表现为每百元积累增加的国民收入少),就必须相应地增加积累数额。从我国历史上看,“二五”时期每百元积累增加的国民收入只有1元,而1963~1965年则高达57元,1988年更高达58元(未扣除物价上涨因素),如果积累效果都能提高到这一水平,那就意味着增加同样多的国民收入可以少积累或用同样多的积累可以增加更多的国民收入。例如,1986年每百元积累增加国民收入30元,即用2923亿元投资新增加863亿元国民收入。如果每百元积累新增国民收入57元,那么增加863亿元国民收入只需要1514亿元积累就够了,可使积累率减少近48个百分点,或用2923亿元积累则可新增国民收入1666亿元,使国民收入多增加93%。如果每百元积累新增国民收入58元,那么为了保持同样速度的经济增长率,就可以用更少的积累基金。

积累包括固定资产积累和流动资产积累。根据历史数据,固定资产积累占绝大部分(约70%左右)。因此,增加积累数额也就意味着固定资产投资规模的扩张。

现在,再来看看固定资产投资规模和效果的情况。

考虑到投资引起的国民生产总值的增加有一定时间间隔,计算时,每一个计划时期的时滞为2.5年,年度的时滞为1年。由于国民生产总值的增加并非全由固定资产投资所致,还有提高劳动生产率、加快资金周转、优化产品结构等原因,特别是我国农业比重很大,农业增产主要不是依靠固定资产投资,因此只能通过投资效果系数进行概略反映,详见表10-5。

从表10-5中数字可看出,投资效果系数最高为1.3,最低为0.08。前者为后者16倍多,高低相差悬殊,说明这方面的潜力很大,如果较差的时期都能达到较好时期的最高水平,那么同样投资就可使国民生产总值有更多增加。欲达到一定的经济增长速度,或提高投资效果,或提高投资系数,或两者同时提高。在投资效果比较低的情况下,又要保证经济增长的高速度,就只有提高投资系数,从而导致投资规模的扩张。

为了说明我国高投入、低产出的情况,不妨引用表10-6的资料进行一下国际比较。

表10-6告诉我们,从国内投资总额占国内生产总值比重来看,我国明显高于世界各类国家;从国内投资总额年均增长速度来看,我国明显快于世界各类国家。

表10-5

资料来源:《中国投资报告》(1989),中国计划出版社1989年版,第26页。1981年后的数字按《中国统计年鉴》(1989)进行修改过。1981年前的投资数系全民所有制单位。

表10-6

资料来源:《1988年世界发展报告》。

再从增加一个单位的国民收入所需投资来看,“一五”时期我国每增加1元国民收入大约需要投资2.9元,即1∶2.9,1958~1974年的17年间为1∶8.3;同期美国为1∶2.9,英、法为1∶2.7,联邦德国为1∶2.5,日本为1∶2.8,苏联为1∶3.9。[6]可见,我国投资效果“一五”时期较好,后来相当长的时期明显落后于世界上很多国家。

总之,由于经济增长率=资产存量增长率+资产效率增长率,既要保持较高的经济增长率,又维持较低的资产效率增长率,只有一条路可走——通过最大限度地扩张投资规模以求尽量高的资产存量增长率。我国几十年来的情况正是这样。

四、经济体系因素与体制因素对投资扩张的复合作用[7]

体制因素无疑是影响投资规模的重要因素。体制因素除能独立对投资规模发生作用外,还能与经济体系内部因素发生联合作用,或者体制因素以后者为表现形式,通过对技术条件、市场条件的影响引发投资扩张。这种联合作用对投资主导型经济的形成,对投资规模膨胀的影响,是不容忽视的。这里只想强调两点:

(一)投资的规模效益恶化引起投资总量的扩张

生产性投资的目的是为了形成生产能力。在规模经济效益明显的部门,为了在全社会范围内达到一定的生产能力,满足社会的需求,可以采取两种战略:一种是用建设为数较少的达到或尽量接近最优规模的大企业来实现;另一种是建设为数众多的远低于最优规模的中小企业来实现。即使不考虑企业建成投产后的情形,只就投资建设本身而言,前者在基础设施和福利设施建设、主导生产设备投资以及设备安装工程等方面也比后者要节省投资,单位投资形成的生产能力较大,因为在现代工业化生产中,辅助生产设施的建设投资并不是随企业规模等比例增加的,而是低于企业规模增加的比例。建设具有规模经济效益的大企业,生产设施就可以有较高的使用效率,如同马克思所说的产生某种不花分文的自然力。这实际上是一种投资的规模经济效益(还不是企业正常生产的规模经济效益)。如果采用后一种战略,就要多花钱,造成投资的不合理扩张。

在1984年、1985年的投资高潮中,规模经济效益明显的部门发生的分散投资很多未达到合理的规模。如电冰箱生产的合理规模为年产20万台以上,最佳规模为年产40万台,可是我国目前110多家电冰箱厂(当然也有一部分是转产而不是新建的)只有少数达到万台以上,大部分厂家的年产量只有几千台;啤酒厂的合理规模是年产万吨以上,而到1984年底建成的啤酒厂全国共403家,只有50家达到这个规模;各地为缓解钢材、电力短缺的情况,上了一批远小于合理规模的小高炉、小火电厂,由于投资的单项规模较小,达不到合理规模。从全国总体上看,不得不要用较多的投资才能实现原本用较少投资就可以达到的生产能力,投资效益较差,投产后的效益也不好,多用的这部分投资就是投资的不合理扩张。

采用后一种战略往往是因为迫不得已。一是地区封锁造成市场狭小,这是适应小企业生存的沃土。有利可图的项目各地竞相上马,从维护本地区利益出发,地方政府常采用行政手段对市场进行干预,筑起排斥外地新竞争者的壁垒,限制外地产品进入本地同本地同类产品竞争,同时限制本地紧缺的、优质的原材料外流。这种分割市场的方法束缚了企业的经济活力,市场需求不足和原材料供给困难造就了大批先天不足的小企业。二是由于隶属关系的制约,没有按照专业化分工和协作的原则进行投资,追求企业的大而全、小而全,或追求本地区、本行业范围的自我配套,限制了一些企业的规模,并且出现了在一部分企业生产能力闲置的情况下重复投资建设同类型企业的现象。三是融资手段不发达导致资金使用分散化,不能集中足够的资金兴建规模经济效益较好的企业。四是由于技术水平较低或资源分散等原因,使一些项目达不到合理规模,如乡镇煤窑。

在这里,体制因素对投资扩张的影响并不是直接的,而是通过对投资规模经济效益的影响即对投资单项规模的影响实现的。

对投资单项规模小型化,人们一般只看到它对企业长期运行的规模效益的影响,而看不到它对投资规模效益和短期投资总规模的影响。这些达不到合理规模的项目与较大规模的同类项目比较投资效益是不理想的,但与不同类型项目比较效益却往往是较好的,因为目前规模效益明显的行业或者是高利行业,如电冰箱、啤酒等生产行业,或是总体上虽不能算高利行业,但可以从计划外价格获得高利的行业。与其他行业相比具有显著效益,就成为这些项目上马的依据。而且这种投资的不合理扩张不是以上新项目的形式出现,它如果在宏观上能造成较大的投资不合理增长正表明这类小型投资的众多和责任的分散。用外在(横向)的相对效益掩盖内在(纵向)的规模不经济,以各个项目投资出超(即投资不够节约)的加和性引起投资总规模的不合理增长是投资单项规模小型化的真实含义,它一方面使得投资扩张更加隐蔽,另一方面又使投资者更加心安理得。

(二)非中性技术进步向提高资金密集度倾斜

技术进步的作用,就是通过技术效率及技术的规模报酬的提高,在不改变投入生产要素比例的条件下提高产出量,或通过技术的资金集约度提高及资金与劳动的替代,在资金快于劳动量而增加的条件下获得较高的产出增长率。在每一资金与劳动的配合比例下,根据资金的边际产量与劳动的边际产量之比,可以把技术进步分为中性的和非中性的两种:改变这个比例的技术进步为非中性的技术进步,保持这个比例不变的为中性的技术进步。在非中性技术进步中,提高这个比例的为节用劳动的技术进步,降低这个比例的为节用资金的技术进步。要实现节用劳动的技术进步,就必须使资本存量的增加快于投入劳动的增加,使资金变成相对便宜的生产要素,实现资金对劳动的替代。

从新中国成立到现在,我国是处于经济发展的初期阶段。这段时期,是现代工业从无到有、从小到大地发展,产业结构从以农业为主导向以工业为主导转变的时期。在这期间,逐步建立了以重型机器制造业为中心,包括钢铁、煤炭、化学、建材工业、交通运输业在内的庞大的工业体系。这些工业大都属于资金密集型工业,它们的建立和发展,使人均技术装备程度大大提高,需要投入大量的资金(主要是以固定资产的形式),需要采用节省劳动的技术进步型式。

资金密集型工业的建立,还不等于就有较高的产出。从技术进步的角度看,资金集约度的提高,只说明资金的边际产量大于劳动的边际产量;要实现较高的产出,还必须使资本存量的增加快于投入劳动的增加,因为如果资金相对缺乏,资金密集型技术将得不到满足。

我国由于人口多、增长快及就业率高等原因,使得劳动力的增长很快。劳动力的大量增加抬高了资金增长的基准,为了实现资金集约度的提高和总产出的增加,迫切需要投资的急剧增长。新中国成立以来发生投资规模膨胀的年份与工业劳动力人数增长较快的年份几乎吻合,就是一个很好的旁证。

为了提高资金集约度和增加总产出而要求大量投资是经济体系的一种内在力量,这种内在要求往往超过经济体系的现有承受能力。也就是说,经济体系向自己提出了自己承受不了的要求。这就需要在经济体系的外部施加某些影响,即通过经济体制的作用适当制约这种要求,否则经济体系会被自己释放出的投资浪潮所淹没(当然出现投资热还有其他原因)。然而,我国的经济体制常常存在着不少漏洞,使得这种内在力量冲泄出来,形成汹涌的、连绵不断的投资浪潮。近些年出现的投资膨胀中的主要漏洞之一就是资金管理体制上的缺陷,如利息计入成本、税前还贷等制度,使得经济体系产生的超过其承受能力的需求得不到有效的节制。

非中性技术进步对投资扩张的影响不仅是这次投资膨胀的原因之一,也是历次投资膨胀的原因之一。分散投资只不过是经济体系内在投资要求在目前体制下导致投资膨胀的特殊形式,它部分承担了过去由中央投资所承担的任务。

综上所述,经济体系内部的投资扩张因素一般不能单独酿成投资规模膨胀,必须借助于一些体制因素而发挥作用。我们所说的投资规模过大不是相对于经济体系正常发展的必要量而言的,而是相对于经济体系可能的承受力而言的。提高这种承受力是解决投资规模过大的重要内容。

五、投资需求的累积性

投资具有一种自我循环属性和趋向。生产性投资会形成新的生产能力,新的生产能力促使收入增加又可能形成新的投资。新的投资再形成新的生产能力,新的生产能力再形成新的投资。这种循环犹如滚雪球,越滚越大。随着社会再生产节奏的加快和规模的扩大,投资的这种再循环能力也日益扩大。这样,就构成了投资需求的累积性。上述多种因素刺激着投资需求不断扩张,这种扩张的累积又进一步促使投资欲缩不能。经济的高速增长要求高积累率或高投资率。例如,要加速发展重工业,就必须扩大基本建设,这样对投资品的需求就更多,促成和加剧重工业产品供不应求的状况。为了加速重工业发展而扩大基本建设,接着又为保证基本建设需要而进一步加速重工业的发展,从而形成“水多加面、面多加水”的循环发展局面。

固定资产投资越多,投资品供应越紧张;投资品供应越紧张,越需要扩大重工业投资以增加投资品的供应。但在增加重工业投资的同时却挤压了农业轻工业的投资,影响了消费品供应。而消费品供应紧张到一定程度时,又反过来要求扩大农业、轻工业投资以增加消费品供应。近些年出现投资结构轻型化倾向并非偶然。这种长期投资累积的结果反过来又成了进一步增加投资累积的前提,在我国往往又以投资欠账的形式表现出来。其原因在很大程度上根源于产业结构、投资结构上的偏差。当用于“长线”产品的投资压不下来时,它要求为“长线”产品生产的配套项目持续地投资下去;当用于“短线”产品的投资增加不上去时,经济运行的内在要求和人民物质文化生活的基本需求得不到满足,社会产生严重无序状态,而要变无序为有序就必须增加对“短线”领域的投入,为控制投资扩张就必须进行经济结构调整。

第二节 投资扩张与供需均衡

明确我国经济是投资主导型经济,接着应分析这种投资主导型经济的利弊。从宏观经济角度应着重弄清它对经济运行的影响,特别是投资扩张对社会总需求与社会总供给平衡的影响。

一、投资的双重作用

投资既可增加供给,又代表需求。作为需求因素,投资在总需求中所占比例不如消费需求数量大,但它却是最重要、最易变的要素,其波动的频度和幅度以及对总产量和收入的影响远甚于消费。当控制和压缩需求时,投资需求往往首当其冲,原因在于它比消费需求弹性要大,作用也要大。作为增加供给因素,投资更是起着先决作用,消费不仅不能直接增加供给,而且要大量吸纳供给。如果只注重投资可增加供给这一方面,势必主张多投资;如果只注重投资代表需求这一方面,势必主张少投资(资本主义国家由于需求不足而刺激投资是另一种情况)。因此,如何全面地、正确地兼顾这两方面作用,对于科学拟定投资决策是很重要的。

从我国历史来看,当追求经济高速增长的发展战略思想占主导地位时,常常从投资可以增加供给这一角度考虑问题多。经济学界在关于投资的争论中,主张多投资者,也往往以投资可以增加供给为论据。出现几次大的投资膨胀大都属于这种情况。当总需求严重超过总供给,需要加强宏观调控的时候,从投资代表需求这一角度着眼便成为主流。经济理论界和实际工作部门往往把压缩固定资产投资规模放在首位,几次经济调整和整顿时期大都属于这种情况。新中国成立40年来,从总体上说,经济建设的指导思想主要倾向是急于求成,因此投资作为经济高速增长的强大推动力这一方面便被过分突出起来,亦即从投资所起的增加供给的作用着眼长期居统治地位。在经济高速增长遇到挫折、头脑由热变冷的情况下,投资要消耗巨大财力、物力这一方面便受到格外重视,亦即从投资所起的扩大需求的作用着眼变成主流。

历史告诉我们,当片面强调投资可以增加供给的时候,其后果往往导致:竭力多上建设项目,尽量压缩消费需求,提高积累,甚至不惜多借内债和外债,以致经济生活绷得很紧。本来意在增加供给,但由于投资时滞加上规模过大,国力不适应,因拖延工期,时滞又被拉长,短期内形成不了生产能力,不能增加供给,反而加剧短缺,引发通货膨胀。当片面强调投资代表需求的时候,其后果往往导致:不仅压缩新建项目,而且大砍在建项目,虽然需求过旺得到抑制,供需矛盾有所缓解,但由于停缓建工程不可避免地造成经济上的浪费,使生产后劲受到影响。这在为消除投资膨胀的范围内是不得已的,也是合理的,如超越这一范围则应防止和纠正。我国在投资规模上过分扩张和过分收缩从而带来不良后果的经验教训都不少,应当牢牢汲取。当然,投资扩张过度和收缩过度,并非全由片面强调投资的供给或需求作用促成的,但如能全面、正确地把握投资的双重作用,在重视投资可增加供给时,不忽略其代表需求的这一方面,防止失控;在强调投资代表需求时,不忽略其可增加供给的这一方面,注意压缩适度,肯定会有利于解决供需矛盾。

二、投资乘数与加速效应对需求与供给的影响

投资乘数(Investment Multiplier)或乘数原理是西方经济学术语。凯恩斯用它说明一个部门投资的增加会引起一系列别的部门收入的增加,投资量的变动给国民收入带来的影响,要比投资量实际变动本身大得多。

汉森和萨缪尔森等人认为,凯恩斯的乘数原理只分析了投资的变动对消费和收入所能起的推动作用,但没有反过来分析收入和消费的变动对投资所起的作用,于是提出了加速原理,或称“加速效应”(Accelerator effect)。它说明收入和消费的变动会引起投资更剧烈的变动。投资本身大小由代表收入或消费水平的商品销售量(或产量)所决定,但是投资的变动程度却不是由商品销售的绝对量,而是由它的变动率,即增减百分率来决定。产量往上变动一个百分点,要求投资以远高于一个百分点的幅度往上变动;产量往下变动一个百分点,要求投资以远大于一个百分点的幅度往下变动。投资增减百分率高低与商品销售量的增减百分率之间有一种类似加速度型(平方型)的函数关系。

这些西方学者有意回避资本主义制度基本矛盾,假定很多前提条件,因此这些原理不符合资本主义经济运动规律性,缺乏实际意义,但其中一些论断,在一定条件下是可以成立的。现实生活中确实存在着这种现象:在生产资料闲置、劳动力资源未得充分利用的条件下,增加一定量的投资可以增加若干人的就业,而一些人的就业又有利于使另一些人就业,亦即“以就业维持就业,以就业扩大就业”。

当投资数量变动时,可使总就业量与总收入量以远超过投资量本身的变动幅度而变动;反过来,经济增长发生变动,要求投资以更大的幅度随之变动。

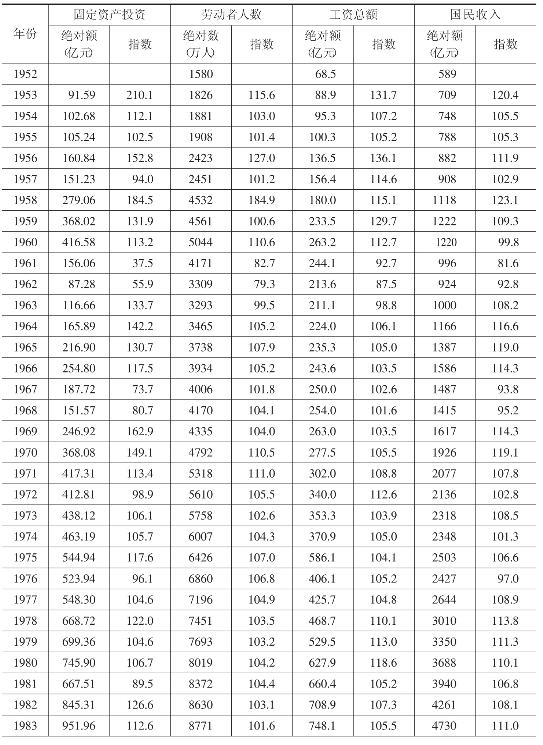

参照乘数原理、加速原理中比较符合实际的部分,我们可以进一步联系到它对供给与需求的影响。在其他条件不变的情况下,如果社会再生产维持原来的增长速度,经济增长同固定资产投资增长可以等速,从而乘数原理、加速原理对供给和需求的影响显示不出;如果社会再生产增长速度加快,它将要求固定资产增长速度以更大的幅度加快,这时乘数原理、加速原理对供给的影响是:以更大的投入取得相对小的供给;对需求的影响是:在投资品方面的需求要比国民收入增长速度更大幅度地增加,如果社会再生产增长速度下降,它将要求固定资产投资增长速度更大幅度地下降,这时乘数原理、加速原理对供给的影响是:可以更少的投入带来相对多的供给;对需求的影响是:在投资品方面的需求只要求比国民收入增长速度更小幅度地增加。这是从理论上讲,而现实生活要复杂得多,由于我国全民所有制单位的有关数字比较全,现将全民所有制单位固定资产投资、劳动者人数、工资总额及国民收入指数情况列成表10-7。

从表10-7中数字可以看出:

1.固定资产投资增长幅度最大的1958年,劳动者人数的增长幅度也最大,国民收入增长幅度也是比较大的(在35年中位居第二)。这说明三者的相关度极高,工资总额也有较大提高,但幅度不是对应的。

2.1961年和1962年是固定资产投资负增长幅度最大的两年,也是劳动者人数、工资总额和国民收入负增长幅度最大的两年,这从反面证明了彼此的相关度极高。

表10-7 我国全民所有制单位固定资产投资、劳动者人数、工资总额及国民收入指数(以上年为100)

续表

注:为了可比,指数一律按当年价格计算。

资料来源:《中国统计年鉴》(1988),第153、176、564、51、53页;《中国统计年鉴》(1989),第29、101、129、477页。

3.1969年固定资产投资增长的幅度也是很大的,仅次于1958年,但劳动者人数和工资总额增长幅度均非很大,国民收入按当年价格计算,增长幅度也不是很大,只是按可比价格计算增长幅度还比较大(35年中居第三位)。这种相关度不是很高的原因在于,这一年投资增长幅度大是因为1967年、1968年两年投资都是负增长,其投资绝对额还不及1966年,基数低形成的增长率高是不正常的,而劳动者人数、工资总额在1967年、1968年两年并没有因投资负增长而缩减,因此造成不相适应的情况。

4.1956年固定资产投资增长幅度也比较大,仅次于1958年和1969年。这一年的劳动者人数增长幅度很大,仅次于1958年,而工资总额增长幅度则是最大的一年,国民收入的增长幅度也比较大,无论按当年价格还是按可比价格计算,都超过10%。这又说明几者关系是很密切的。

5.1967年固定资产投资负增长的幅度仅次于1961年和1962年,但未影响到劳动者人数和工资总额也成为负增长,而国民收入却是负增长。1968年、1976年也是这种情况。这说明,在社会主义制度下,对保证就业和工资收入这一点是十分重视的,除非万不得已是不会采取增加失业和降低工资水平的办法来解决经济困难的。由于投资负增长,当年的国民收入也负增长,证明两者的内在联系是很紧密的。

6.1981年固定资产投资是负增长,但不仅劳动者人数工资总额均为正增长,而且国民收入也是正增长,不仅当年是正增长,以后连续几年也都是正增长。这主要是在压缩投资的同时,采取了恰当的调整和挖潜措施,提高了经济效益的结果。

总的来说,纵观我国历史实践,证明了固定资产投资增减会引起劳动者就业人数、工资收入以及国民收入的增减,但也不是绝对的,一一对应的。投资乘数和加速效应理论,充其量在一定条件下、一定程度上证明其有一定的适用性,但不能夸大其有效性。由于乘数原理和加速原理附有很多假定条件,因此关于投资增量会引起倍于投资增量的国民收入和就业增量的结论难以运用有关数据进行验证。(1)它以不存在闲置的生产资源作为发挥作用的条件。(2)它没有考虑随着技术进步,新投资会带来资本有机构成提高,相对减少就业数量的因素。(3)它没有充分估计到影响就业和国民收入的因素是多方面的、复杂的,其中包含着制度因素、生产关系因素以及诸多非经济因素。

三、投资需求增长和供给增长间的时滞

固定资产投资主要是基本建设,区别于现行生产的一个重大特点就是:它在相当长的一段时期内,只消耗已有的资源而不增加社会财富。在消耗已有资源的过程中,要求投入相应的人力、物力和财力,此即投资需求。这种需求的增长并不能即时带来供给的增长。一个能增加供给的生产项目,从开工到竣工交付使用,到充分发挥设计生产能力,总是需要或长或短的时间。时间的长度取决于项目的行业特点和项目规模以及施工所需的建筑材料、资金、人员等的供应状况和管理水平。从开始投入形成需求起到增加生产能力提供产品形成供给止,这段时间差即为时滞。投资在形成生产力的时滞过程中,对社会总需求产生的影响表现为,影响生产性积累的供给,也影响非生产性积累和消费的供给;时滞越长,投资需求与供给之间的不一致性越突出。

既然当年投资不能在当年即增加供给,那为什么我国历史上却出现了当年投资增长幅度大而当年国民收入增长幅度也大的情况呢?这可能有这两种原因:①与其说当年国民收入增长幅度大是由当年投资增长幅度大决定的,不如说当年投资增长幅度大是由当年国民收入增长幅度大决定的更符合实际,因为我国投资的决定是根据当年所能允许的国力(主要是看经济增长情况)决定的。②当年投资多,其中40%左右要转化为消费,由于消费需求增加,刺激和要求当年生产增加的因素也起很大作用。

从我国情况来看,凡是建设周期长亦即投资需求增长与增加供给之间时滞长的项目,往往成为国民经济发展中的薄弱环节或“瓶颈”产业,例如煤炭、电力、石油、钢铁等建设。究其原因:①投入与产出间隔越久,投资回收期越长,风险性越大,获利的预期倾向越弱,因而投资的积极性越低。②时滞越长的项目,通常是规模较大,一次投资数额较巨的项目,地方和企业受本身财力限制,难以兴建。③受急功近利的思想支配,只对投资少、见效快的建设项目感兴趣,对耗资多、工期长,可增加生产后劲,有益于今后长期增加供给的项目不愿投资。

由于投资需求增长和供给增长之间存在时滞,因此,一方面现在的需求缺口不可能依靠未来的供给弥补;另一方面为了增加未来的供给,必须现在就要考虑增加投资需求。我们过去和现在的失误,恰恰在于对需求增长与供给增长之间时滞较长的投资,缺乏长远战略考虑和作出具有远见的安排,其结果是:或者现在的投资需求增长所导致的未来的供给增加并不符合未来的社会需求;或者未来的社会需求需要现在就要安排投资的项目但并未安排,以致注定未来社会需求要造成缺口。反过来,现在社会生产与人民生活方面的需求,由于没有相应地在几年以前安排投资,因此形成缺口。

正是由于存在这种时滞,因此在确定通过投资来解决供需平衡时需要考虑许多复杂因素,使求得供需平衡增加了难度。这可能有以下几种情况:

1.短期时滞。例如,当年增加投资需求,当年即可增加供给。如不考虑年度结转,这对年度计划来讲,时滞等于零。如果投资需求增加的数量为ΔID,因投资需求增加而使供给增加的数量为ΔNS,则ΔID=ΔNS,这对考虑通过投资来求得供需平衡是比较简单的。

2.中期时滞。例如,今年增加的投资需求,需要经过5年才能增加供给,如由上一五年计划结转过来,也从这一五年计划结转下去,或者上期结转本期的数量与本期要结转下期的数量相等,那么这对五年计划来讲,时滞也可视为零。但现实生活中总有结转情况,上期转到本期的数量与本期转往下期的数量是很难相等的,并且常常以年度作为基本时间单位来安排和组织生产建设活动,因此从年度来看,发生5年时滞的因素需要考虑,即头5年只有投资需求增长而无供给增长,ΔID>ΔNS。这时,势必导致社会总需求大于总供给,时滞系数越大,需求大于供给的程度越大。但是,如果从投资增长是一个不断的流,从而由它引起的供给增长也是一个不断的流来考察,那么,也可能出现这种情况:前一时期投资增长幅度大于这一时期增长幅度,而由它引起的供给增加在这一时期得以实现,那么,这一时期的投资需求和因前一时期投资需求增长而增加的供给之间的关系,就会形成ΔID<ΔNS的情况。但是,如果在正常地不断扩大再生产的条件下,往往投资增长的规模是不断扩大的,因此,这一时期的投资增长数量会超过前一时期,这样,ΔID>ΔNS将构成基本的常态。

3.长期时滞。例如,当年增加的投资需要经过8~10年或更长时间才可能增加供给。这种情况和中期时滞的情况基本相同,只是ΔID>ΔNS的幅度要更大,取决的因素要更复杂,求得供需平衡的难度要更大,因此对预见度的要求也就更高。它是研究拟定经济社会发展战略和长远规划的重要内容,是需要着力探讨的重大问题。

由于社会再生产运动中,物资与资金运动具有各自的相对独立性,因此造成两者在供给与需求的总量与结构上常常出现矛盾,加上投资需求增长和供给增长间的时滞因素,就使实现供需平衡更加重要,也更加困难。解决这方面问题应当成为宏观经济管理的重要任务。

第三节 适度投资率的确定

第一节所讲投资主导型经济,意味着我国经济增长过分依赖投资扩张,宜加改变;第二节所讲投资扩张与供需均衡,意在说明为了求得总需求与总供给平衡,投资规模必须适当。这两节中所涉及的问题,都要求能科学确定适度的投资率。投资刺激是有限度的,这是投资规模扩张的最高界限;投资紧缩是有限度的,这是投资收缩的最低界限。在这最高界限和最低界限中间,有着一个相当宽阔的调节和选择区间,适度投资率是其中最优区域。为了寻求适度投资率,需要对有关理论和经验加以探讨和说明。

一、理论依据

欲确定适度投资率,需要依据很多方面的理论,其中包括马克思主义再生产基本理论,两大部类对比关系理论,国民经济综合平衡理论,乃至现代宏观经济学、微观经济学中许多重要理论,很难全面论及。这里,拟就与确定适度投资率直接相关的几个问题概述一下。

1.要考虑固定资产的周转特点。

固定资产周转的最大特点是:它的价值运动和使用价值运动显著的不一致。作为实物形态,固定资产投入生产过程之后,可以长期使用,不仅服务于一个产品生产周期,而且要服务于无数个产品生产周期。作为货币形态,固定资产的价值要随使用不断地一部分、一部分地转移到产品成本中去,并以折旧基金的形式沉淀下来,在不需要整体替换时可用来充作积累。马克思指出:“不变资本很大,特别是由固定资本构成的那部分不变资本很大的地方,一切领域的固定资本的简单再生产,以及与此并行的生产固定资本的现有资本的再生产,就会形成一个积累基金,也就是为更大规模的生产提供机器,提供不变资本”。[8]这样,就很容易忽视固定资产的简单再生产,而通过“吃老本”的方式扩大基建规模,实现非积累的扩大再生产,名义上是重置投资,实际上却是净投资,从而使实际的净投资率偏高。

由于固定资产周转具有这样的特点,使固定资产再生产同社会产品再生产之间呈现很复杂的关系,[9]从而在确定固定资产投资时,既要首先保证固定资产和社会产品的简单再生产的最低需要,又要恰当地安排固定资产和社会产品扩大再生产不同规模下所提出的不同的具有客观规律性的要求。从理论上讲,设其他条件一定,在社会产品和固定资产都维持简单再生产或扩大再生产速度不变的情况下,劳动资料制造部门以及整个社会产品的生产也可维持简单再生产或维持原来的扩大再生产速度,如果是简单再生产,固定资产的净投资可以等于零;如果是扩大再生产速度不变,固定资产净投资的增长速度也可不变。在社会产品和固定资产由简单再生产向扩大再生产过渡或扩大再生产速度提高的情况下,劳动资料制造部门的生产要加速度增长,因此,固定资产投资也要求加速度增长。在社会产品和固定资产由扩大再生产转为简单再生产或扩大再生产速度下降的情况下,劳动资料制造部门的生产要加速度下降,因此,固定资产投资也要加速度下降。

2.要考虑投资的二重性。

“投资二重性”(DualCharacter)是西方经济学家多马提出的。他认为,在凯恩斯主义的理论体系中,只把投资看作是创造收入的工具,而忽视了投资增加生产能力的作用,这是缺陷。因此,他强调了投资的双重效果属性:既能创造国民收入,又能增加生产能力。随着投资和生产设备的增加,生产能力也在扩大,这是一个很根本的事实。如果在生产设备随投资的增加而增加时不能相应地增加收入,增加消费,推动生产进一步增长,那么生产设备就不能得到充分利用,其结果将会使投资率下降,随着投资率的下降,收入和就业也将减少。所以,从长期来看,为了使扩大的生产能力不致过剩,必须不断增加投资,以维持国民经济的持续增长。我们认为,这种分析投资本身吸纳作用的理论观点是值得重视的。

根据投资的二重性,在确定适度投资率时,就要充分利用因前一时期投资规模安排过大而造成的本期闲置的生产能力,尽量避免因本时期投资规模安排过大而造成下期生产能力闲置的情况。

3.要考虑投资对供给和需求的双重影响。

固定资产投资通常是“在较长时间内取走劳动力和生产资料,而在这个时间内不提供任何有效用的产品”。[10]马克思的这句话说明,固定资产投资在一个较长时间内只代表需求而不增加供给,因此如果投资过多,只能消耗已有的资源而不能提供社会财富,只能扩大需求而不能增加供给,从而不仅不会弥合供需缺口,反而将加大这个缺口。在确定适度投资率时,一定要全面兼顾投资在影响社会需求和社会供给中的双重作用。

4.要考虑经济决定投资,投资影响经济。

关于投资与经济的关系,有两种明显不同的观点:一种是投资先于经济、决定经济论;另一种是经济决定投资,投资影响经济论。我们倾向于后者,这是因为投资要预先垫付一定量的货币或实物,如果没有前期的积累是不可能实现的。只有当物质资本形成产生时,才有投资;投资作为一种资本积累和价值增值手段,是商品货币经济发展到一定历史阶段的产物;当期的投资规模受当期的经济水平严格制约,从根本上来讲,是投资服从和服务于经济发展,而不是经济服从和服务于投资扩张。当我们确定适度投资率时,不能离开经济发展的现时要求和战略目标要求,也不能离开现实经济条件所提供的可能。

在经济活动中,收入或消费的变动是影响投资的重要因素,加速原理反映了收入变动与投资的相互关系。从理论上说,收入的增加将引起消费的增加,与消费增加相适应必须有资本品数量的增加,因此收入的增加将引起投资。

根据加速原理,总投资等于净投资与重置投资之和,即G=I+D。t年的总投资Gt=C(yt-yt-1)+D,其中,C是资本—产量比,y是收入。t年总投资比上年的变动量Gt-Gt-1=C[(yt-yt-1)-(yt-1-yt-2)],其中Dt的变化在一年内不大,这里略去。

上式表明,总投资是收入变动量的函数,当收入变动量为零时,总投资等于重置投资;当收入变动量不为零时,总投资是收入变动量的C倍放大量(C>1);当收入的增加量不变时,总投资亦不变;当收入的增加量增大时,总投资就以更大的幅度增加。虽然我们不能指望用加速原理来作为精确显示投资合理规模的指示器,但它却为投资规模的研究建立了一套新的参考系。在这个参考系中,用来衡量投资规模是否合理的经济变量不是当年的国民收入,也不是生产资料的数量,而是国民收入的增长量。这个增长量越大,经济正常发展所要求的投资越多。

加速原理是从经济体系正常运转所需要的角度阐明投资的应有规模,而我们过去的研究几乎都是从经济实力可能承受的角度(如投资与当年国民收入和生产资料供给量的关系)去为投资规模的确定划出上限。两个不同角度的研究都有各自的正确性,但只看一面不免失之偏颇,多角度的研究可提供更多的信息和思路。不论是超过国民经济所能承受的可能性的投资,还是达不到经济体系正常运转所要求的投资都会给经济发展带来损失。投资可能性和必要性能否兼顾的关键在于它们各自的定义域是否有公共部分。现实的情形可能是投资必要量的下限高于投资可能量的上限,而且是水涨船高的关系;投资可能量上限望尘莫及,而实现的投资其规模只能是投资可能量的上限,于是投资必要量便从我们的研究中消失。

但是,离开现实经济条件所提供的可能来设想投资规模的观点也是存在的,“投资不足论”就反映了这种观点。

“投资不足论”认为,我国的现实,不是投资膨胀,而是投资不足:既表现为总量不足,也表现为结构性不足;既表现为投资的潜在不足,也表现为现实的投资不足;既表现为名义投资不足,又表现为有效投资不足。用积累率的经验数据,投资增长率超过国民收入增长率,投资规模超过国力等理由,都不足以说明投资膨胀。[11]这种观点有两个要害问题没有搞清:(1)已形成的投资需求同现有的供给能力之间,究竟是需大于供,还是供大于需?(2)现时的供给不足,能不能通过即期投资获得弥补?关于第一个问题,“投资不足论”者不是从我国现实所能允许的投资规模这一角度来考虑需求足不足,而是从我国改变落后、赶超先进所要求的投资规模这一角度来考虑需求足不足,虽然也认为“所谓超越国力,实际上无非是投资品供给不足,通常表现为能源,交通运输紧张和钢材等基础原材料的供给‘瓶颈’”。从这方面看,确实需大于供,投资膨胀可以成立,但又称“这一现象的本身正是投资不足,至少是结构性不足的实证”。[12]这就产生第二个问题:现在的需求缺口,能不能靠未来的供给弥补?这个问题是不难回答的。由于投资需求增长和供给增长之间存在时滞,现在的需求缺口是不能靠未来的供给弥补的。在我们确定适度投资率时,有关这类涉及经济与投资之间的关系问题,都应予以充分考虑。适度的经济增长率决定着适度的投资率。

5.要考虑投资率变动的双重效应。

投资率提高,一方面会降低当期消费率,减少人均消费额,使居民短期利益受到影响;另一方面会推动后期经济增长率提高,为增加人均消费额创造物质条件,使居民长远利益得到保证。反之,投资率降低,一方面会提高当期消费率,增加人均消费额,使居民短期利益得到保证;另一方面会阻碍后期经济增长率提高,不利于增加未来的消费额,使居民长远利益受到影响。如果把投资率视同于积累率,[13]那么,投资率与消费率之和则恒等于1,此长彼消,一方提高以另一方降低为代价,一方的上限为另一方的下限。这种从短期看是矛盾的,从长期看又是一致的两者关系,如何正确处理,是考虑确定适度投资率的一个带关键性的问题。有的同志讲:如果投资率上升以致超过居民所能忍受的最低点,或投资率上升导致人均消费增长长期处于停滞状态,结果都有可能摧毁居民对长期增长的信心,从而使居民劳动进入长期低积极性和低效率状态。[14]我们应当充分注意到居民对投资率变动的心理承受区间,如居民心理上对投资变动感到有牺牲,就会产生抵制,感到的牺牲越大,抵制强度也越大,波兰经济学家卡莱斯基将此称为“抵制系数”。这是确定适度投资率需要考虑的重要因素。(www.chuimin.cn)

二、经验启示

确定适度投资率,仅依据一般理论原则不行,还必须密切结合我国实际,这就要认真总结和吸取我国历史经验教训。这里不可能全面论及,只拟侧重定量分析角度谈几个问题。

(一)关于投资规模警戒线的界定

在新中国的建设史上,吃投资膨胀的苦头多于和甚于吃投资不足的苦头,因此,在人们耳边经常响起的警钟是告诫投资规模不要过大。那么,投资规模的警戒线在哪里?这个问题引起了经济理论工作者和实际工作者的广泛兴趣,但未获一致公认的结论。这里着重说明一下从经验角度总结和提出的一些有关数量界限。

由于投资规模与积累率紧密联系,所以先就积累率问题作一些阐述。著名经济学家薛暮桥在总结我国历史经验时说,“一五”时期积累率24%已经偏高一点;“二五”时期积累率在30%以上甚至40%上下更是明显偏高,在当时的情况下,积累率只能保持在25%上下;“调整、巩固、充实、提高”时期,有3年积累率降到20%以下,使国民经济开始好转,证明是合适的;“三五”、“四五”时期积累率达26%~30%,国民经济到了崩溃的边缘,说明积累率过高。所以,薛暮桥曾提出,根据过去的历史经验,我国的积累率控制在25%左右可能是适当的。[15]不少同志也表示过赞同的意见。那么,后来的实际情况又怎样呢?“六五”时期积累率超过33%;“七五”时期前3年积累率下降到30%以下,后两年又超过30%。对这10年的积累率是高还是低,看法不大一致。如果说在经济体制改革初期,很多经济理论工作者都主张把积累率控制在25%上下较为适当,那么由于多年的实践证明,把积累率降到25%左右很难,于是有些同志又提出积累率定为28%~29%较为适当。近些年,除相当一部分同志仍坚持这些年的积累率是偏高的观点以外,也有些同志认为积累率不高。有的同志根据实际情况对国家统计局公布的积累率进行调整,得出的看法是:1987年的实际积累率不是34.7%,而只有23.8%。[16]看来,如何计算实际积累率,还是一个有待进一步探讨的问题。但可以这样说,按国家统计局公布的积累率,把它控制在25%左右满足不了经济发展要求,但超过30%似乎偏高,可以把25%~30%作为经验值。我们认为,关键的问题在于提高积累效果,如果积累效果比现在提高一个至几个百分点,国民收入就会多增加几十亿乃至上百亿元,即使积累率高一些,也不至于影响近期消费,更不会影响远期消费;相反,如果积累效果很差,即使积累率降低很多,也可能由于增加的国民收入不多而对近期特别是对远期消费产生不利影响。

不是所有积累基金都用于固定资产积累,有一部分要用于流动资产积累,那么,两者比例多大比较合适呢?根据历史情况,固定资产与流动资产的积累比例以固定资产积累为1,“一五”时期为1∶0.6,“二五”时期为1∶0.3,1963~1965年为1∶0.4,“三五”时期为1∶0.5,“四五”时期为1∶0.4,“五五”时期为1∶0.3,“六五”时期为1∶0.3。经验证明,这一比例在1∶0.4以下时,流动资金都呈现紧缺情况。我国长期以来固定资产积累在全部积累基金中所占比重(绝大部分时间都在70%以上)一直偏高,如果固定资产与流动资产的积累比例在1∶0.4以上,固定资产积累比重不超过70%比较适宜。

固定资产积累中,又分为生产性固定资产积累和非生产性固定资产积累,只有生产性积累或生产性建设投资才直接推动经济发展。以全民所有制单位基本建设投资为100,其中非生产性建设所占比重“一五”时期为33%,“二五”时期为14.6%,1963~1965年为20.6%,“三五”时期为16.2%,“四五”时期为17.5%,“五五”时期为26.1%,“六五”时期为42.6%。事实告诉我们,当这一比重不足30%时,就形成“骨头”多“肉”少的情况,严重影响了生活水平提高特别是住宅条件的改善,但当超过40%时,又明显影响生产后劲和投资效果。我国极少数年份为偿还历史欠账,这一比重提得高一些,属特殊情况;在正常情况下,30%~35%较为稳妥。

从全民所有制单位基建投资在国民收入中所占比重来看,“一五”时期为13.6%,“二五”时期为21.7%(其中三年“大跃进”时期为27.9%),1963~1965年调整时期为11.4%,“三五”时期仍为11.4%,“四五”时期为14.7%,“五五”时期为15.5%,“六五”时期为13.3%,1986年为14.9%,1987年为14.3%,1988年为13.4%。应当说,“一五”时期的情况是比较正常和比较好的。1963~1965年处于调整时期,大力压缩基本建设,投资占国民收入比重偏低。因此,大体上说,全民所有制单位基建投资占国民收入比重为13%~14%可能是较为合适的。值得说明的是,这种比例一是仅限于全民所有制单位,二是仅限于基建。如果不仅是全民所有制单位而是全社会的固定资产投资,那么投资占国民收入的比重自然要高于13%~14%,至于高出多少,要考虑全民所有制单位基建投资在全部投资中所占比重大小以及全民所有制单位投资在全社会投资中所占比重大小。由于1980年以前没有全社会固定资产投资数字,故只能引用最近9年来全社会固定资产投资在国民收入中的比重数字;1980~1988年依次为24.7%、24.4%、28.9%、30.2%、32.4%、36.1%、38.2%、38.9%、37.4%,9年平均为34.2%。根据这种投资率给整个国民经济发展和整个经济生活所带来的后果来看,1980~1984年这一阶段基本建设情况较好,但1984年的投资率已开始偏高,由此可得出这样的看法:全社会固定资产投资在国民收入中所占比重以不超过30%为宜。1984年以后,投资率呈上升趋势,最低在36%以上,最高近39%,使整个经济生活绷得很紧,通货膨胀加剧,由此又可从反面证明:全社会固定资产投资在国民收入中所占比重不能超过30%。由于全社会固定资产投资中包括一部分重置投资,其资金来源不是来自国民收入而是来自补偿基金,因此求它同国民收入的比例并不很科学,最好求它同国民生产总值的比例。1980~1988年全社会固定资产投资占国民生产总值的比重依次为20.4%、20.1%、23.7%、24.6%、26.3%、29.7%、31.0%、32.1%、31.1%,9年平均为28.1%。根据上面的分析,全社会固定资产投资在国民生产总值中所占比重以不超过25%为宜。

(二)关于稳步递增原则

在我国经济发展史上,出现过几次大起大落,都与固定资产投资(主要通过全民所有制单位基本建设表现)陡升陡降密切相关。如果把陡降理解为投资规模比上年绝对减少,把陡升理解为投资规模比上年大幅度增加,两者联系起来称为陡升陡降,那么,1953~1988年出现过6次陡升陡降。

1.1956~1958年,出现一升一降一升状况。1956年增长52.8%,1957年绝对量减少6%,1958年又增长84.5%。

2.1959~1964年,出现二升二降二升情况。1959年、1960年分别增长31.9%、13.2%,1961年、1962年绝对量分别减少62.5%、44.1%,1963年、1964年又分别增长33.7%、42.2%。

3.1965~1970年,又出现二升二降二升情况。1965年、1966年分别增长30.7%、17.5%,1967年、1968年绝对量分别减少26.3%、19.3%、1969年、1970年又分别增长62.9%、49.1%。

4.1971~1972年,出现一升一降情况。1971年增长13.4%,1972年绝对量减少1.1%。

5.1975~1976年,又出现一升一降情况。1975年增长17.6%,1976年绝对量减少3.9%。

6.1981~1982年,出现一降一升情况。1981年绝对量减少10.5%,1982年增长26.6%。

上述几次升降共有21年。

如果把投资负增长视为陡降,把投资额比上年增长幅度超过30%视为陡升,则从1953~1988年,前者8年,后者10年,共有18年。

如果把陡升陡降理解为相邻的两个年份的升降幅度差超过20%以上,共有20年。

不管从哪一角度观察,都是一半以上年份是处于陡升陡降状态,它既是经济不稳定、不协调的原因,又是经济不稳定、不协调的结果。

纵观近40年的历史,凡是投资陡升的年份大都是当年或头年经济形势较好特别是农业丰收的年份。例如,投资增长超过30%以上的1956年、1963年、1964年、1970年、1978年、1985年,也是当年或头年农业丰收的年份,农业总产值比上年增长速度达7~17%;投资负增长的年份也大都与农业歉收有关,如1961年、1962年、1967年、1968年、1972年,也是当年或头年农业负增长或增长甚微的年份。投资增长和农业产值增长的动态也有不一致的年份,但往往与对农业形势的估计和滞后反映程度有关。这一方面反映了农业丰歉对投资规模的客观制约力量强大;另一方面也反映了在决策上没有足够重视“以丰补歉”的问题。

“以丰补歉”的思想不仅适用于如何处理农业再生产和农产品的积累与消费关系问题,而且也适用于如何根据国力来正确安排年度之间的投资规模问题。诚然,形势好的年份可能投资规模是与国力相适应的,但这种年度空间上的适应并不等于能保证和有利于在一定历史阶段内各个年度时间上的适应。而从固定资产投资周期长及其对国民经济发展影响的全局性和长远性这一特点考虑,时间序列的衔接性和动态的均衡性比一时的适应性和静态的协调性更加重要。应把在较大的时间跨度上,保持年度与年度之间的投资规模不出现陡升陡降的状况作为一项战略任务。在一般情况下,投资的年度增长最低不应成为负数,最高不宜超过15%,年度与年度之间的增长幅度差最好控制在10%~13%。在财力、物力比较充裕的“丰年”不要把投资规模安排过大,要留相当数量的储备;在财力、物力紧缺的“歉年”尽量防止砍掉项目太多,造成大幅度滑坡,影响生产后劲,应当掌握“以丰补歉”、稳步递增的原则。

(三)关于非经济因素影响

任何一个国家的经济发展都不可能不受非经济因素的影响,因为经济和政治、社会、观念、文化、教育、科技、自然等有着密不可分的联系。因此,在确定适度投资率时,对非经济因素的影响不能不考虑,尤其对我国来讲,经济的发展,投资规模的稳定,受非经济因素的影响要更明显、更突出,从而也应更加重视。由于这个问题在本书上篇第七章中已作过论述,这里不再展开。

如果指导思想、战略决策是正确的,是严格依据客观经济规律办事的,那就会引导和推动经济健康发展,投资规模也会大体适当;如果指导思想、战略决策发生失误,违反客观经济规律,急于求成,那就会促使经济发展脱离稳定协调的轨道,出现投资膨胀之类偏差。在投资领域曾经出现的“首长项目”、“条子工程”,对投资扩张起着推波助澜作用。这都是非经济因素的消极影响。也有通过政治动员、政治保证,把广大干部群众充分发动起来,形成巨大力量,又快、又好、又省地完成建设任务的范例,对投资规模的控制起着良好作用。这是非经济因素的积极影响。在我们确定适度投资率时,要力求全面、正确地估量和预测非经济因素的积极影响和消极影响,并在实际工作中力争发挥非经济因素的积极影响,克服其消极影响。

三、合理区间

什么是适度的投资率,这涉及一个国家对经济发展目标的选择及目标与约束之间的关系。它应当是一种能够促进和保证国民经济持续、稳定、协调发展的投资率。我们讲适度投资率,不是指固定在某一点的点值,而是指随有关情况变化而变化的一个区间。这个区间不高于上限,不低于下限,是比较合理的范围。所谓“合理”,从质上讲难以给定确切含义,从量上讲难以给定明确界限。因此,在这一意义上也可以说它是一个边界不清晰、性态不确定的模糊概念。恩格斯在《自然辩证法》中说:“绝对分明的和固定不变的界限,是和进化论不相容的。”“一切差异都在中间阶段融合,一切对立都经过中间环节而互相过渡。”[17]从唯物辩证法的观点来看待合理区间,不应将其视为一个绝对分明的、固定不变的具体数量界限。

(一)最大规模、最小规模和合理规模

近年来,我国理论界关于固定资产投资合理规模的研究,有的强调“国力论”,有的强调“效益论”。

“国力论”认为:投资规模既取决于国民经济增长的需要,又取决于一定时期现实的能用于固定资产投资的人力、财力、物力。从财力来看,固定资产投资来源于两部分:补偿基金和积累基金。补偿基金的数量取决于固定资产原值和综合折旧率,两者的乘积即为折旧基金,它可以全部用于固定资产投资,积累基金的数量取决于国民收入的增长和分配。我国采用的是MPS核算体系。按现行统计制度,不是所有积累基金都用于固定资产投资,还有一部分用于流动资产积累和后备基金,剩下的70%才是可用于固定资产积累的那部分积累基金,加上补偿基金,即国家可用于固定资产投资的财力的综合体现,也是从财力来讲允许固定资产投资的最大规模。从物力来看,主要是建筑材料(通常以钢材、木材、水泥三大材为代表)、机器设备等投资品的供给能力对货币投资的保证程度。我国历史上往往出现“有钱无物”的情况,这时,或通过进口必要投资品,或通过投资品涨价,或同时通过两者的途径达到投资的货币形态和实物形态的统一和均衡。一般来讲,投资品供给能力所允许的投资总量也是最大规模。从人力来看,主要是指施工力量能否适应。根据我国情况,这一制约条件相对于财力、物力来讲是次要的。

“国力论”主要是从可能的角度给投资规模确定一个上限,并没有指明最小规模的下限,更没有回答合理规模的界限。简单地说,保证固定资产简单再生产和国民经济不致萎缩的投资规模应当称为“最小规模”。至于合理规模,强调“效益论”的同志认为:建设规模大小,不仅要考虑国力的可能,而且更应从讲求宏观投资效果出发来加以确定。[18]在一定的生产建设条件、技术管理水平和一定的投资方向条件下,客观上存在着一个固定资产投资的最佳点,即最佳规模。这时,建设周期最短,投资回收期最短,投资效果系数最大。[19]从提高投资效果出发确定的投资规模才是“合理规模”。[20]

有的同志论述了固定资产投资合理规模的确定,需要从目标与约束两方面来寻求立足点。国力指的是客观可能或约束,它是制约投资规模的天然屏障;效益实际上是人类投资活动应追求的目标,这种目标不是单纯的产出量,而是包含了投入产出比较关系的相对量,它反映了人类目标的先进性。最合理的投资规模,应当是在最充分地利用投资要素而又不突破约束的情况下,完善地实现了目标的投资规模。

我们寻求适度投资率,不能不考虑投资的最大规模和最小规模,但目的在于找出合理规模。

(二)确定合理规模需要考虑的因素

从需要的角度应考虑以下一些因素:

1.经济增长对生产性建设的要求。如前面所说:一定的经济增长对投资的要求,要考虑从投入到产出的时滞因素,同时要考虑固定资产周转特点、乘数原理和加速效应。这里还要补充一点:如果资产存量利用率不高,潜力较大,在保持一定经济增长速度的要求下,投资总量可相对减少;如果资产存量利用率较高,潜力很小,在保持一定经济增长速度的要求下,投资总量可相对增加。在一般情况下,产出增长率与资本投入增长率有一定的数量对比关系。美国布鲁金斯学院研究经济增长的经济学家爱德华·唐纳森,使用分摊增长贡献的简单公式——产出增长率=生产率增长率+资本和劳动力增长率的加权和:Δy/y=ΔA/A+0.7ΔN/N+0.3ΔK/K,亦即产出增长率=生产率增长率+0.7倍的劳动力增长率+0.3倍的资本投入增长率。由于在增长公式中,资本增长的系数约为0.3,要使产出增长1%,资本的增长大约是3.3%。1984年,美国假使资本存量的增长提高3.3%,投资量就约增长29%。根据美国情况,以往所发生的投资规模的增加,只有当特别的激励和其他有利的因素相结合才是可行的。即便如此,高水平投资也只能维持几年。[21]这种数量关系可资参考。

2.调整产业结构、产品结构以及未完工程有待续建的需要。结构调整是保证经济持续、稳定、协调发展所需要的,特别是调整时期尤为重要。由于要进行结构调整,不能不给予必要的投资保证。一定时期的在建总规模大小,也在客观上对年度的投资提出了必要量的界限。

3.劳动力技术装备程度提高对机器设备投资的要求。随着科学技术的不断进步,有机构成也在不断提高,这就意味着每个劳动者的平均技术装备水平在不断提高。即使我国劳动力丰富,要充分重视发展劳动密集型产业,但就发展趋势来看,技术装备的增长速度要快于劳动人数的增长速度。

4.扩大就业对投资的要求。平均每一劳动者的技术装备水平提高,需要相应扩张投资,即使每一劳动者的技术装备水平不变,仅仅是由于就业扩大,对投资要求也是扩张性的。

5.人口增加和人民生活水平提高对非生产性建设的要求,这包括住宅、商店、文化教育及公共设施等。在人均消费和享受水平不变的情况下,它们会同人口等比例增加;在人均消费和享受水平提高的情况下,即使人口数量不变,它们也要求不同程度地增加投资。

从可能的角度,应考虑以下一些因素:

1.国民收入增长率。国民收入增长率越高,就可能使投资率增加越多,反之亦然。

2.积累率。如其他条件固定,投资率会随着积累率的提高而提高,随着积累率的下降而下降。

3.固定资产积累率。在积累率一定的条件下,固定资产积累率越高,固定资产净投资数量也将越多,反之亦然。

4.固定资产存量与折旧率。这两个因素决定着固定资产重置投资的数量。固定资产存量越多,折旧率越高,重置投资数量也就越多,反之亦然。

5.利用外资的可能程度。在当今的时代,处于完全封闭状态的国家是很少见的,对外开放的程度越大,利用外资进行国内投资的数额也就有可能越大。当然,为了避免变成一个债务累累的负债国,就不能无限制地利用外资,而是要设定一个最高界限。

6.投资品的供给能力。像钢材、木材、水泥、机器设备等,既可作为投资品,也可作为供生产用的一般性生产资料,一般原则是首先满足生产需要再考虑满足投资需要。在确定投资规模时,不仅要本着“有多少钱办多少事”的原则,而且也要受“有多少物办多少事”的制约。

7.施工力量的许可程度。过去通常是不把施工力量作为制约投资规模扩张的重要因素看待的,这一是由于我国劳动力资源丰富;二是由于对施工队伍素质要求不高,农业大军抽出来从事某些专业生产难度大,然而从事一般建筑工种却相对容易胜任。但无论如何,不能否定施工力量仍是制约投资的重要因素:①虽有相当大数量的劳动力潜在资源,但不经过必要的正规训练,技术水平低,装备简单,就不能作为实际的施工力量发挥作用。②城市的社会设施、基础设施承载的负荷有一定限度,如滞留的施工队伍过多,会使城市生活过度紧张。③如果只考虑一时可能,过多地把农民吸收到建设施工队伍中来,那么,压缩投资规模时,庞大的建筑施工队伍失去用武之地不好安排,这也是需要很好处理的问题。

从影响投资需求的角度,还应考虑以下一些因素:

1.利润。资本主义经济中的企业投资需求是受利润率信号调节的。波兰经济学家卡莱齐提出的“利润原理”认为,决定投资需求的不是消费量的变动率或受它决定的产量的变动率,而是利润的大小。这里所说的利润,可理解成资本的预期收益,如果扣除利息和折旧后的纯利润预期值越大,投资需求量越大,反之亦然。美国经济学家克莱因认为,投资大小不仅与利润的预期值大小有关,而且与目前利润大小也有密切关系。如果目前利润大,企业不仅容易对今后投资抱更大信心,而且从利润中扣留内部积累也越多,既可诱发企业投资,又有现实可能。在我国,利润大小,对企业投资的驱动力强弱,也是有很大影响的。事前预期不能赚钱的项目,企业无论如何不会积极投资。

2.利率。商品经济的一般规律是:投资与利率成反比。实际利率提高,就意味着对投资品(新工厂、设备、新住房)的需求降低,也意味着投资成本增加,从而促使投资降低,反之亦然。投资函数(投资需求的代数关系)可表示为I=e-dR。其中,I代表投资,R代表利率,e、d为常数,d计算的是当利率增加1%时投资下降多少。从我国实际情况来看,也大体如此。贷款利率高会限制投资,存款利率高会使握有资金的人们将钱存入银行而不投资,从而弱化投资冲动。诚然,也有另外一面,即银行存款增加,有可能转为投资的资金数量也会随之增加,从而为扩张投资提供有利条件。但总的来讲,高利率无疑是对投资的一种很大限制,低利率则是对投资的一种鼓励,特别是在负利率的情况下,意味着用银行贷款实际变成一种收入,更会推动投资。诚然,目前我国投资缺乏利率弹性或利率弹性很低,但不能否定利率毕竟是影响投资的因素。

3.价格。在通常情况下,投资需求与资本价格成反比,但需要进行具体分析。如果投资品价格上涨,完成同样工程量需要更多投资,这对必不可少的工程建设项目来说,将要促使建设单位投资扩张;而对掌握资金有限的建设单位来说,将要促使工程数量减少。如果消费品价格上涨,也会加大建筑成本,其后果与投资品价格上涨相同。如果通过投资增加的产品价格上涨,会刺激投资扩张;相反,如果价格下降,后果就会相反。

4.税收。在市场经济条件下,重税使资本租赁价格提高,并会限制投资;如果企业预期税收增加,便会减少现行投资,推迟资本购买。轻税使资本租赁价格降低,并刺激投资,如果企业预期税收减少,便会增加现行投资,即时购买资本。在我国加重征收建筑税,会减弱投资动机,减免税则将刺激投资。

5.工资。一般来说,企业的投资需求与计划产量和工资是成正比的,其他条件不变,产量越多,工资总额越多,对投资的需求量也越多。但从宏观角度,从国民收入分配角度来观察,又可能呈现另一种情况,即工资水平提高,消费水平也会相应提高,在国民收入总量一定的条件下,投资数量会相对减少。反过来,工资水平降低,消费水平也会相应降低,从而投资规模可以相对扩大。然而,投资规模总要受到工资水平和消费水平提高的压力,这种压力越大,投资规模会因受到制约而越小。

以上这些因素,与商品经济的发达程度紧密联系着,与经济体制紧密联系着。随着我国商品经济的进一步发展和经济体制改革的深化,它们对投资需求的影响作用也将趋向增强,因此在考虑和确定适度投资率时是不可忽视的。

总之,确定投资的合理规模需要考虑的因素很多。通常认为,在商品经济条件下,由收入水平决定的筹资能力,由利率高低决定的资金成本和投资的预期收益,是影响投资需求的三个因素。政府的宏观经济政策、技术进步情况和资源状态的变化,以及国际经济关系等对投资需求的影响,均可归结或分解为这三个方面。然而,在高度集中的计划经济体制下,情况则有所不同,除了这三个因素外,政府制定的经济发展目标和增长速度对投资需求的影响往往具有直接性和决定性,有一些非经济因素、很难量化的因素,其影响作用也是不容忽略的。

(三)合理规模的理论模型

前面已经讲过,寻求投资的合理规模要考虑很多因素,要想把这些错综复杂的因素在一个简明的数学模型中都反映出来是不可能的,只能选择非常综合概括的参数,设计出合理规模的理论模型。

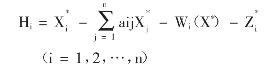

根据国民经济综合平衡理论和计划工作经验,确定适当而可行的投资规模,最基本的是考虑两个方面:一是需要;二是可能。既有需要,又有可能,就可作为拍板定案的依据。我们认为,需要与可能,的确是确定合理的投资规模的两个最基本的依据,但还有一个很重要的方面也必须考虑,这就是效益。离开效益好坏,很难判断合理与否。现在,就从需要、可能、效益这三个方面来试述一下固定资产投资合理规模的理论模型。

1.从需要方面来讲。需要,包括经济发展的需要和人民生活水平提高的需要。在一定时期,经济发展以何种速度、达到何种规模和水平,人民的物质文化生活改善到何种程度,这要根据国内外形势发展变化和当时面临的主要任务确定具体目标。例如,我国制定的分三步走的经济发展战略就规定了明确的目标。第一步,实现国民生产总值比1980年翻一番,解决人民的温饱问题;第二步,实现到20世纪末国民生产总值再翻一番,人民生活达到小康水平;第三步,到21世纪中叶,基本实现现代化,人均国民生产总值达到中等发达国家水平,人民过上比较富裕的生活。这样的经济发展战略目标,高度概括和体现了经济发展和生活改善两方面的需要。

这两方面的需要不是并列的关系。经济发展的需要不是最终需要,是服务于生活改善需要的,即生活改善是最终需要。然而,为了满足人民物质文化生活水平提高的需要,就必须通过相应地发展经济来实现,而为了使经济实现一定速度的增长,就必须通过相应地固定资产投资来实现。

根据哈罗德—多马经济模型![]() (即国民收入增长率=

(即国民收入增长率=![]() ),可以通过该时期的经济增长目标g,同时考虑资本系数C来确定一定时期的积累率S。由于积累基金不是全部用于固定资产投资,因此还要确定固定资产积累在积累基金中占多大比重,该比重可称为固定资产积累率R。这样,净投资需要量JTS=国民收入使用额GS×积累率S×固定资产积累率R,即JTS=GS·S·R=GS·g·C·R。

),可以通过该时期的经济增长目标g,同时考虑资本系数C来确定一定时期的积累率S。由于积累基金不是全部用于固定资产投资,因此还要确定固定资产积累在积累基金中占多大比重,该比重可称为固定资产积累率R。这样,净投资需要量JTS=国民收入使用额GS×积累率S×固定资产积累率R,即JTS=GS·S·R=GS·g·C·R。

如果再具体一些,也可把净投资需要量JTS分为生产性建设净投资需要量Ip和非生产性建设净投资量Ipn。

寻求Ip数量,可从劳动者技术装备程度提高的角度求得:

Ip=ΔL·Fp+(L+ΔL)ΔFp

式中:ΔL表示计划期新增劳动者人数;Fp表示基期每个劳动者平均固定生产基金数量;L表示基期劳动者人数;ΔFp表示计划期每个劳动者平均增加的固定生产基金数量,还可以从扩大生产能力的角度求得;

Ip=(E0-Pi)·OI-B+F

式中:E0表示计划期要求扩大的生产能力(通过产量表示);Pi表示计划期不需要通过净投资而扩大的生产能力(通过产量表示);OI表示单位生产能力平均投资定额;B表示计划期初未完工程价值;F表示计划期末未完工程价值。

寻求Ipn数量,可用下列公式:

Ipn=ΔP·Fpn+(P+ΔP)·ΔFpn

式中:ΔP表示计划期新增人口数;Fpn表示基期人均非生产性固定基金数量;P表示基期人口数;ΔFpn表示计划期平均每人增加的非生产性固定基金数量。[22]

为了扩大再生产,首先必须维持简单再生产;为了维持简单再生产,必须进行重置投资。重置投资需要量CTS等于固定资产原值Gy乘以综合折旧率Z,即CTS=Gy·Z。

净投资额与重置投资额的需要量确定以后,两者相加即为全部固定资产投资需要量TS。

TS=JTS+CTS

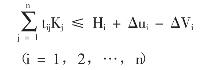

2.从可能方面来讲。可以采用实物型投入产出模型和线性规划方法,计算出计划期投资的最大可能规模。

第一步,计算计划期能够用于固定资产投资的各类投资品最大可能数量。

Hi表示第i种产品能用于固定资产投资的最大可能数量;![]() 表示计划年度国民经济主要产品的计划产量;aij表示计划期直接消耗系数;W* i表示其他生产消耗,是列入投入产出表的所有产品生产消耗的一个函数,其函数形式可以是线性的、指数性的或幂函数性的,它是各部门产量的一个函数,即可写为

表示计划年度国民经济主要产品的计划产量;aij表示计划期直接消耗系数;W* i表示其他生产消耗,是列入投入产出表的所有产品生产消耗的一个函数,其函数形式可以是线性的、指数性的或幂函数性的,它是各部门产量的一个函数,即可写为![]() ,或简写为W* i=(X*);Zi表示计划期第i种产品用于除固定资产投资以外的其他最终需求的数量。

,或简写为W* i=(X*);Zi表示计划期第i种产品用于除固定资产投资以外的其他最终需求的数量。

第二步,计算计划期能用于固定资产投资的最大资金数额。

![]()

V表示用于固定资产投资的最大资金数额;mi表示第i种产品一个单位所提供的资金数额;E表示其他收入;F表示全部资金中除固定资产投资外的其他支出项目的最低数额。

第三步,构造以下经济数学模型,其约束条件为:

(1)固定资产投资所需物资、设备的约束方程。

Kj表示第j部门的固定资产投资额;tij表示第j部门进行单位投资所需要的第i种产品数量;Δui表示第i种产品的补充进口量;ΔVi表示第i种产品的补充出口量。考虑到确定tij的困难,在计算时仅考虑钢材、木材、水泥和设备。

(2)补充进口额与补充出口额的平衡方程。

![]()

Pi表示第i种产品的国际市场价格;G表示可能取得的补充的国际信贷。

(3)各部门固定资产投资的最低数额。

这是考虑到某些在建项目投资的连续性和一些重要部门如能源、运输的基建投资不能低于一定数额。

Kj≥Gj(j=1,2,…,n)

Cj表示第j部门最低投资额。

(4)投入资金的总限制。

![]()

(5)变量的非负要求。

Kj≥0(j=1,2,…,n)

Δui≥0,ΔVi≥0(i=1,2,…,n)模型的目标函数为求投资总额,即 达到最大值。[23]

达到最大值。[23]

3.从效益方面来讲。早在1981年,我们就曾提出过这样的看法:人们往往以是否超过国力所允许的最大限度作为衡量投资规模是否合理的标志。我们认为,这是一种从消极方面选定的合理界限,也可称为消极性的合理界限,除了衡量投资规模是否可能(这是最起码的要求)之外,还要衡量投资实现是否具有较好的经济效益,即在这种规模下,单位投资所取得的国民收入增加额有多少,比前期是上升还是下降。这是一种从积极方面选定的合理界限,也可称为积极性的合理界限。[24]近些年来,投资效益低下的问题仍未获解决,短期行为、急功近利、不讲规模经济等倾向相当普遍。恩格斯100多年以前曾批评过:“到目前为止存在过的一切生产方式,都只在于取得劳动的最近的、最直接的有益效果。那些只在以后才显示出来,由于逐渐的重复和积累才会发生作用的进一步的结果,是完全被忽略的。”[25]遗憾的是,这种现象至今在我国尚未消除。显然,无论从需要的角度,还是从可能的角度,都不能单纯地考虑积累率和投资率,还要考虑积累效果和投资效果。从经济增长需要来看,实现一定的经济增长速度,如果积累效果和投资效果提高,就可以降低积累率和投资率,反之亦然。从财力可能来看,同样数量的投资,如果积累效果和投资效果提高,可满足更多的生产发展和生活改善的要求,反之亦然。

有的同志提出,在投资效果系数和投资率的二次回归线上,必然存在一点,使得当r=r*时投资效果达到最大,这时r*即为最佳投资率。

总结起来,考虑需求确定的目标集下的固定资产投资规模TS=GS·g· C·R+Gy·Z,考虑效益。投资效果最大的规模为最优投资规模TS*=GS· g·C·R*+Gy·Z。考虑可能确定的约束集下的固定资产投资规模TK=min (Hi,![]() )。我国现实情况通常是TS>TS*>TK。这时,如何选定合理规模或适度投资率,是一个很复杂的问题。一般来讲,TS、TK都很难被确定为是适当规模,因为无实现可能的需要是行不通的,但只考虑可能而不保证最低需要也难通过。因此,往往是把最低需要作为投资规模的下限,而把最大可能作为投资规模的上限,在这一区间,选择效益最佳的区位作为合理规模或适度投资率。

)。我国现实情况通常是TS>TS*>TK。这时,如何选定合理规模或适度投资率,是一个很复杂的问题。一般来讲,TS、TK都很难被确定为是适当规模,因为无实现可能的需要是行不通的,但只考虑可能而不保证最低需要也难通过。因此,往往是把最低需要作为投资规模的下限,而把最大可能作为投资规模的上限,在这一区间,选择效益最佳的区位作为合理规模或适度投资率。

有的同志提出,实现适度投资率需要的条件是:(1)计划的投资率、需求的投资率和供给的投资率三者能自行趋于平衡,即IP=ID=IS。(2)计划的投资率变动介于居民心理所能承受的消费率变动区间之内。[26]这是有道理的。但是需要指出,达到IP、ID、IS三者平衡也并不是简单、容易的事情。

需要与可能,往往有很大差距,多数情况是最低需要与最大可能相接近,有时连最大可能都满足不了最低需要,而最低需要又不能不满足时,就只好靠吃老本、打赤字、发票子、借内债、利用外资等来求得平衡。这当然不是上策。为了使经济持续、稳定、协调发展,在安排投资规模时,一定要瞻前顾后、全面平衡,不应仅从一个年度出发,要考虑到相当长的一个时期。即使经济形势好,有可能允许更多投资时,也要防止陡升;即使经济条件困难,不允许扩大投资时,也要防止陡降。现实生活是复杂的,单凭理论模型解决不了合理投资规模和适度投资率问题,还是需要定性分析和定量分析相结合,尽可能把诸多因素考虑周全,认真吸取历史经验,并可运用模糊数学方法,以求把投资规模安排得更合理一些,把投资率确定得更适当一些。

【注释】

[1]参见符钢战等:《社会主义宏观经济分析》,学林出版社1986年版,第225页。

[2]参见[美]邹至庄:《中国经济》,南开大学出版社1984年版,第282页。

[3][美]格林沃尔德主编:《现代经济词典》,商务印书馆1981年版,第232页。

[4]参见《经济大辞典·农业经济卷》,上海辞书出版社、农业出版社1983年版,第497、498页。

[5]国民收入增长是指国民收入生产额的增长,而计算积累率是以国民收入使用额为分母。因此,积累率×积累效果=国民收入,其中的国民收入是使用额而非生产额。这里运用这一公式是假设国民收入生产额=国民收入使用额。

[6]参见项镜泉、范一飞:《论投资与经济发展的关系》,《投资研究》1989年第1期。

[7]参见田江海、杜西平:《经济体系内部的投资扩张因素及其与体制因素的联合作用》,《投资与建设》1987年第9期。

[8]马克思:《剩余价值理论》第1卷,《马克思恩格斯全集》第26卷I,第55页。

[9]参见梁文森、田江海:《社会主义固定资产再生产》,中国社会科学出版社1983年版,第135~ 148页。

[10]马克思:《资本论》第2卷,《马克思恩格斯全集》第24卷,第396页。

[11]参见吴强、王雍君:《投资不足:严峻的现实》,《投资研究》1988年第8期。

[12]参见吴强、王雍君:《投资不足:严峻的现实》,《投资研究》1988年第8期。

[13]西方经济学提到的投资率一般就是指积累率,我国的经济学著作也常这样界定。不过,我们所提到的投资率,是指固定资产投资占国民收入或国民生产总值的比重,因此不等同于积累率。这里为了更明确地说清问题,便将两者视为是等同的。

[14]参见符钢战等:《社会主义宏观经济分析》,学林出版社1986年版,第253页。

[15]参见薛暮桥:《中国社会主义经济问题研究》,人民出版社1979年版,第153~157页。

[16]参见石小敏:《关于积累率问题的研究》,《经济学周报》1989年3月26日。

[17]恩格斯:《自然辩证法》。《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1972年版,第535页。

[18]林森木等:《什么是固定资产投资的合理规模》,《建设经济》1983年第2期。

[19]郭凡生等:《什么是固定资产投资的合理规模》,《建设经济》1983年第10期。

[20]林森木:《研究和确定基本建设规模和方法问题》,《基建经济》1984年第1期。

[21]参见[美]罗伯特·霍尔翰、约翰·泰勒:《宏观经济学》,中国展望出版社1989年版,第356~ 359页。

[22]参见田江海、梁文森:《基本建设规模与国民经济综合平衡》,《国民经济综合平衡的若干理论问题》,中国社会科学出版社1981年版,第162~166页。

[23]参见乌家培、张守一主编:《投入产出法在中国的应用》,山西人民出版社1984年版,第36~ 38页。

[24]参见田江海、梁文森:《合理基建规模的数量分析》,《经济研究参考资料》1981年第47期。

[25]恩格斯:《自然辩证法》,《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1972年版,第519页。

[26]参见符钢战等:《社会主义宏观经济分析》,学林出版社1986年版,第270~271页。

有关不宽松的现实和宽松的实现:双重体制下的宏观 经济管理的文章

第十一章消费需求的目标选择消费需求与投资需求是紧密相联的两个重大的宏观经济问题。无论男女老幼,不管有无劳动能力,都需要消费,其不同消费需求都要给予考虑,特别是社会主义经济,其目的就是为了满足人民群众的消费需求。因此,对所有消费者的愿望和要求,在确定消费需求时,均应尊重。......

2023-12-02

第四章企业向独立经济实体前进中的困惑与徘徊经济活动的总量及其变化终究是由个量及其变化组成的,宏观经济运行与微观基础行为有着紧密的联系。一般的改革设想都是要使企业成为独立的或相对独立的经济实体,但是在这个过程中却存在着困惑与徘徊,呈现出纷繁的多元的行为特征。因此,对我国企业在向独立的经济实体转变过程中所遇到的困惑和出现的徘徊缺乏更深一层的认识,从而容易在选择改革方案和采取有关对策时产生失误。......

2023-12-02

第七章双重体制下不宽松的现实——短缺和通货膨胀的并存与互换我们提出我国的经济体制改革和经济发展战略的转换需要有一个“宽松环境”,理论界的某些同志把我们称为“宽松学派”。这种不宽松,既来自传统经济体制的由软预算约束造成的扩张冲动,还来自本书第三、四、五章分析的双重体制下地方政府、企业、个人的行为机制的变化。......

2023-12-02

下篇政策手段篇——宽松的实现在中篇里,我们探讨了政策目标选择的有关问题,认为在社会主义的经济体制内部虽然存在着普遍的扩张冲动,存在着导致总需求膨胀和短缺的根源,但是膨胀到什么程度,还是在于政策目标选择中的偏好,在于对不同的政策目标先后次序的排列与组合。在运用政策手段时,需要注意以下几个问题:1.一项政策手段只能实现某一预定的经济目标。这种政策目标与政策手段之间的相等规则是不能违反的。......

2023-12-02

如前所言,《淮南子》在“用林”上对山林资源的实际利用有所阐述,但是这种认识主要局限于日常生活的经济层面,更为关注民众的生存所需。由此可知,对山林资源的经济利用问题,《管子》比《淮南子》要认识的更为深刻丰富。......

2023-11-16

第八章政策目标的选择和配组第一节体制和政策的关系——体制中的不稳定因素能通过政策克服吗?这些同志由此出发,认为不应实行逆风向而动的反周期政策,而应倡导系统的自我组织,自我协调,不是平息风波,熨平周期,而应当是冲浪,驾驶波浪。反周期不应当是临时的应急措施,而应当是长期的方针。资本主义经济体制内蕴含着有效需求不足的内在机制,这使得许多国家频繁地发生销售危机,价格下跌,生产下降。......

2023-12-02

相关推荐