在贺兰口沟口南北山壁上,各有一处明代题刻。在贺兰口沟内南山壁上的是明万历三十七年的题刻,题刻边框高66厘米,宽51厘米,边框内竖行阴刻82字。贺兰口关隘又称“贺兰口墩”,为明代左屯卫五十三烽堠之一,保存基本完好。......

2023-12-02

74.岩画的“崇拜槽”与减地刻法

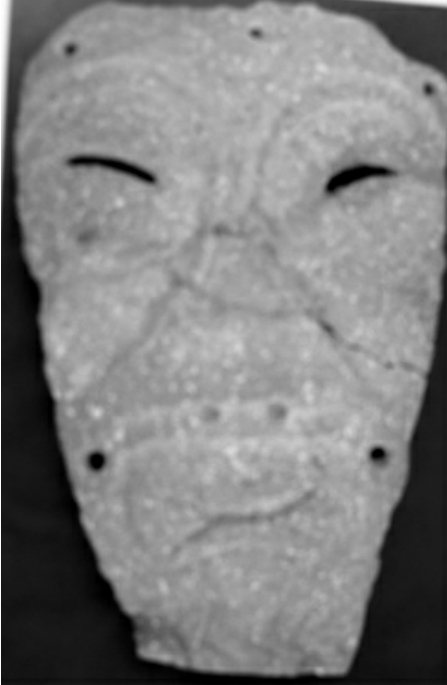

在贺兰山贺兰口,有相当数量的人面像岩画,是用先凿后磨的方法制作成图的,线条较细,匀顺平浅。但还有一些较大的人面像岩画,其轮廓线且宽且深,槽线可宽至2~4厘米,槽深有达2.5厘米者,距山壁五六十米外也能看见(图241)。

仔细观察,这些线槽均呈U形,槽内表面平滑,不见凿坑凿点,无刻凿痕迹。这类岩画,是先用垂直打击法或敲凿法使石面成图,然后用石器沿图像轮廓线多次推磨,使线条愈粗愈深,最终形成U形线槽。所用工具,极有可能是沟谷中俯拾即是的小卵石。

图241 贺兰山贺兰口人面像岩画上的“崇拜槽”

有些学者在面对这种岩画现象时,仅仅谈到的是制作方法,认为这只是用先凿后磨的方法制作成图的岩画而已。至于这些岩画U形槽背后深层次的文化意义,则很少论及。

磨制有岩画的贺兰口山体岩石为长石杂砂岩,表面硬度为5度。实验表明,在这种岩石上,用坚硬的砾石做工具对其进行研磨,不停顿地工作1个小时,研磨深度不到1毫米。除了能看到一条灰白色的印痕外,石面的平整度几乎没有变化。很难想象,在很短的时间内,以一个人的耐力,非常机械地用石器在石壁上反复推磨,就可以制作出有如此宽且深线槽的人面像岩画来。因此,在石面上开始成图时,采用垂直打击法或敲凿法刻画人面像的形象,所用的时间可能很短,但将最初敲凿而成的线条磨成U形线槽的时间肯定会很长,绝非一两人在短时间内可以完成的。那么,这些U形线槽的形成有什么文化背景呢?也就是说,为什么古人要用石器磨出如此宽且深的U形线槽呢?

我们知道,人面像岩画是崇拜文化的产物,是古人对他们心灵中的神灵进行崇拜的对象。在人面像成图以后的漫长岁月里,人们一次又一次地通过一定的仪式,对这些心目中的神灵进行祭祀时,每一个人都会按照主持祭祀仪式的巫师所指示的方法,或根据自己的意愿,从沟谷中捡起一块小小的鹅卵石,依次在岩画的槽线磨过,希望用这种与神灵接触、亲近的方式,求得神灵的保佑。于是,经过千百人的手、千万次的研磨,这些岩画上的槽线便越磨越深,越磨越宽,越磨越平滑,从而形成了我们现在所看到的U形槽岩画。

这些人面像岩画上的U形线槽,如同青海塔尔寺供奉宗喀巴的大殿前,被千万僧侣千万次五体投地用手磨出凹面的大石板,又如同在转经楼下,被千万信仰者千万次转经时用脚磨出凹槽的青砖地面,是神灵崇拜者虔诚、执著、痴迷和韧性的表征,也是向神灵表达崇拜心愿的一种行为方式的反映。

为此,我们可以把这种表示崇拜而接触人面像岩画时,由无数人经过无数次磨制而成的线槽称为“崇拜槽”。

在这些有“崇拜槽”的人面像岩画中,有一幅编号为B5-14的人面像岩画(图242),制作方法非常有特色。这幅人面像岩画的轮廓线槽为两层,底层距石面的深度是2.7厘米,宽度为1.8厘米,在底层槽的外侧,有宽2.2厘米的台面,台高为0.8厘米,这样就使上层的线槽加宽到了2.2厘米,整个线槽的剖面呈“U”字形。

图242 有两层线槽轮廓的人面像岩画

为什么会是这样呢?合乎情理的解释是因为所用的工具有差异,致使槽线形成了两层。人们用卵石在这具人面像岩画的浅线条上进行接触式的反复推磨、以示崇拜的时候,因手中所持“磨具”大小不一,留在线槽上的磨痕不尽相同。如果在原来较窄的磨槽上用较大的卵石磨过时,这道磨槽肯定会加宽,并会在原来磨槽的两侧凹下去一层台。这样,就形成了剖面为倒“凸”字形的两层磨槽。

然而,事情并不会这样简单。如果真的是为了虔诚地用卵石推磨这幅象征神灵的人面像的槽线,以讨其好的话,卵石的大小一定要适合已经形成的线槽宽度,不会偏离原来的线槽任意推磨,因为选择一块与磨槽宽度大小合适的石头并不是件很困难的事。所以,人面像岩画的磨槽出现上下两层,绝对不是因为无意识地使用了不同磨具而造成的差异,而很可能是一种有意识的巫术行为的体现。

我们已经知道,史前人类之所以在石壁上磨刻他们心灵中的神灵,除了创造一个有形的崇拜对象之外,在很大程度上也是为了控制这些神灵。磨刻出神灵的图像,神灵即会“附着”在这些图像上,各就其位,即所谓“安神”,人们面对这些“安”在岩画图形上的神灵实行崇拜,以祈求这些神灵为人类降福祉、祛灾祸。

在民间,“安神”的方法很多。旧时,我国各地都有“贴门神”的习俗,在将门神贴到门上时,家里的每一个人都要用手在门神像上使劲按几下,希望将门神像牢牢地贴在自家的门上。这叫“按神”,谐音即为“安神”。如果按得不紧实,神是会跑掉的,贴门神驱邪镇宅将成为一句空话。再比如,民间建庙请神时,在庙中台座上的神龛里,相对神像底座的地方,事先要在东西南北四角钻4个孔,待所请的神像入龛就位时,尽管神像很重,也能坐稳,但依然要将底座上的4个孔对准神龛里的4个孔,用木楔上下钉牢,使神像与神龛连为一体。这叫“钉神”,谐音即为“定神”。“安”、“定”义同,故“定神”也即“安神”。

有上下两层线槽的人面像岩画,U形槽里出现的上层台,是在原来较窄的磨槽上用较大的卵石磨凹下去的一层台。原来较窄的磨槽,是人面神像的轮廓线,用较大的卵石在原来的磨槽上磨下去所形成的宽槽,应是“安神”用的磨槽,如同贴门神时手的按(安)迹、请神时楔木的钉(定)孔。因此,有两层槽线的人面像岩画,上面的第一层宽槽,或可称为“安神槽”;下面的第二层较窄的U形槽,即是“崇拜槽”。磨槽被加宽了,人面像的面部轮廓也被放大了许多,人们崇拜的神祗即在人面像的轮廓中被“安定”下来。(www.chuimin.cn)

前面说,在石壁上磨刻人们心灵中的神灵(人面像),除了创造一个有形的崇拜对象外,在很大程度上也是为了控制这些神灵,也即“安神”。那么,又有什么必要在已经“安”过了的神像的U形槽上,再加上一层“安神槽”呢?

在贺兰口700多幅人面像岩画中,有上下两层线槽的人面像岩画仅此一例。这幅用特殊线槽构成的象征神灵的人面像岩画,极有可能是经常给人们带来灾难的鬼怪,也就是极不安分的神灵。人们崇拜它,但又惧怕它;要讨好它,但又想控制它。于是在已经形成的“崇拜槽”上,再加一道“安神槽”,以便能够更加有效地控制它,让它在人们控制性的崇拜中,不再兴风作浪,不再给人们带来灾难和不幸。

在贺兰山岩画中,还有一种制作方法,是将构成人面像岩画的部分岩面,用石器磨刻下去,低于原来石面达0.8~2.5厘米,形成局部凹面,与没有被磨掉的凸面共同构成一个完整的图形,类似浅浮雕。这种磨刻方法,我们称其为“岩画的减地刻法”。

“减地刻法”是一种非常古老的雕刻方法。2003年,在河北省易县北福地村,发现了新石器时代的房屋遗址。经过发掘,出土了使用减地刻法制作的10余件完整或基本完整的刻陶假面面具。据C14测定,其绝对年代为公元前6000~公元前5000年。

这些用直腹陶盆的腹部片或盆底片制作的假面面具,边缘有切割修整的痕迹,一般长约10厘米。“雕刻技法属平面浅浮雕,单面雕刻。常见的是用减地法刻出凹块面与凸块面的浮雕、阴刻法勾勒出凹线条、阴刻线与凹块面相应组合成图案。图案内容有人面、兽面等。”(1)

将减地刻法制作的刻陶假面面具与人面像岩画进行比较研究,是一件非常有意义的事情。请看下面的两幅照片,第一幅是编号为F2:1的刻陶假面面具(图243),第二幅是编号为B2:5的贺兰口人面像岩画(图244)。

图243 减地刻法制作的刻陶面具

图244 减地刻法制作的人面像岩画

刻陶假面面具F2:1,陶质为夹云母黑褐陶,系直腹盆的口沿及腹片,左侧有整齐的切割痕迹。宽6.6~13.1厘米、高20.2厘米。人面雕刻在沿下腹面,方向与口沿倒向垂直。减地阳刻为主要技法,凹下块面构成椭圆形大眼眶,与阴刻弧形线条之间的凸弧线条成为眼眉。镂孔为眼睛,双眼斜立,右眼长2.9厘米、宽0.4厘米,左眼长2.3厘米、宽0.4厘米。弧形三角凸块面为鼻部,镂刻两个小圆坑点为鼻孔,孔径0.4厘米。减地椭圆形凹下块面为口部,中间为凸起块状表现舌部,舌中间又有阴刻交叉线条。额头一字并列3个穿孔,鼻下口两侧各有一穿孔,孔径0.4~0.5厘米。

这些用减地刻法制作的刻陶假面面具,与使用同样方法制作的人面像岩画相比较,尽管所使用的材料不同、载体不同,但它们的文化性质是一样的,都是一种原始宗教或巫术活动的产物,是用于祭祀崇拜或巫师实施巫术时的辅助用具。

减地刻法多用于尺寸较大的人面像岩画,有个别体形硕大的动物岩画,画面通体低于石面,使整个画面构成阴刻效果,也是运用减地刻法制作而成的。用这种方法制作的岩画,在凹面的边缘部分,总是从岩面向下呈弧形转角,目前尚未发现有直角减地的刻法。从艺术效果上看,有些像浮雕的感觉。由于形成图形的线条是没有磨刻而相对凸起的石棱,所以打制出拓片来,又会有阳刻的效果,显得厚重粗犷,极具艺术魅力。

岩画的减地刻法所形成的凹面,和U形线槽一样,也不是一两人在短时间内完成的,而是经过千百人无数次磨制而成的。所不同的是,U形线槽基本上是用线条表现人面像形象的,而减地刻法则是利用“减地”所形成的凹面及没有“减地”而形成的凸面共同刻画人面像形象的。

因此,人面像岩画的U形槽磨制方法和减地刻法,从表像上看,似乎只是一种岩画的制作方法,而从发生学意义上进行深层次的考察,实际上是崇拜文化在表现形式上的一种反映。用磨制U形线槽的方法或减地刻法制作的人面像岩画,无论从内容到形式、从文化内涵到表现形式上,都强烈地透露出远古人类对神灵崇拜的思维方式,表现出崇拜观念对人面像岩画从创作内容到制作方法上的深刻影响。

【注释】

有关贺兰山岩画百题的文章

在贺兰口沟口南北山壁上,各有一处明代题刻。在贺兰口沟内南山壁上的是明万历三十七年的题刻,题刻边框高66厘米,宽51厘米,边框内竖行阴刻82字。贺兰口关隘又称“贺兰口墩”,为明代左屯卫五十三烽堠之一,保存基本完好。......

2023-12-02

亚洲的人脚印岩画似乎分布更广,数量更多。贺兰山岩画中的脚印,是男根的象征,是男性崇拜在岩画中的生动反映。在一块暗喻女性生殖器的▽形石块上,凿刻两只表示男性器的脚印,毫无疑问是象征男女交合的“履迹”,是生殖崇拜在岩画形象及其载体上的生动反映,表现了史前人类对生命的探索和神圣追求。......

2023-12-02

有数据显示,贺兰山是中国发现植物岩画最多的区域。在贺兰山岩画中,植物岩画有树木、花草、果实、谷物等。为世界所瞩目的贺兰山人面像岩画,是指原始人类对心目中的神灵鬼怪、图腾动物以及各种崇拜对象赋予人面形象而制作的岩画。从某种意义上讲,贺兰山岩画是一个庞大的符号系统。......

2023-12-02

两处有着十分明显的打破关系,这就有力地证明了西夏文“”(佛)字晚于人面像岩画。有人将这些旁边刻有西夏文的人面像岩画称为西夏岩画,认为这些人面像是“西夏战神的形象”。这些西夏文题刻,是西夏时期党项人对贺兰山人面像岩画的一种理解和诠释。......

2023-12-02

在构图风格上,贺兰山岩画中的羊形象有单线刻画,极具线条的简美;有轮廓线描绘,透出国画白描的韵致;有整体刻磨,呈现拙中见巧的功力。在贺兰山岩画中,也有表示“羊头人”,即“羊人”的人形岩画。不过,和甲骨文的构图不一样的是,表现的羊头是正面形,人的体形是侧面形;而贺兰山岩画所表现的羊头是侧面形,人的体形则是正面形。......

2023-12-02

图132贺兰山岩画中变体形式的羊符号经过认真分析,笔者认为,这是以两只羊角为基本型构成的羊头正面形象,是羊头的符号化,也即为羊头符号,以这种符号指代羊,可以称之为“羊符号”。贺兰山岩画中的羊符号,也是从正面看羊头形,其上部也是一对左右下弯的羊角。这个羊角符号,与贺兰口岩画中的羊符号的形状毫无二致。......

2023-12-02

至于一路的景观串着沿途的传说,更令人心生遐想,不能止步。图290贺兰山贺兰口燕子梁与青羊冢很久以前,一群青羊遭猎人追捕,从对面燕子梁上跑过,惊起群燕翻飞。图291贺兰山贺兰口芦沟窑石山房至今,贺兰口老人多长寿。据说贺兰口家家藏有长寿符,世代相传,永不示人。图293贺兰山贺兰口母鸡峰古琴台距卧驼峰150米。......

2023-12-02

相关推荐