在贺兰山岩画中,有些斧柄下端,刻为圆锤状,酷似男根之“龟头”,是为“状形”;有些斧柄指向女阴符号或女性人体,或牝羊,是为“取势”。......

2023-12-02

45.人体岩画头上的下弧线

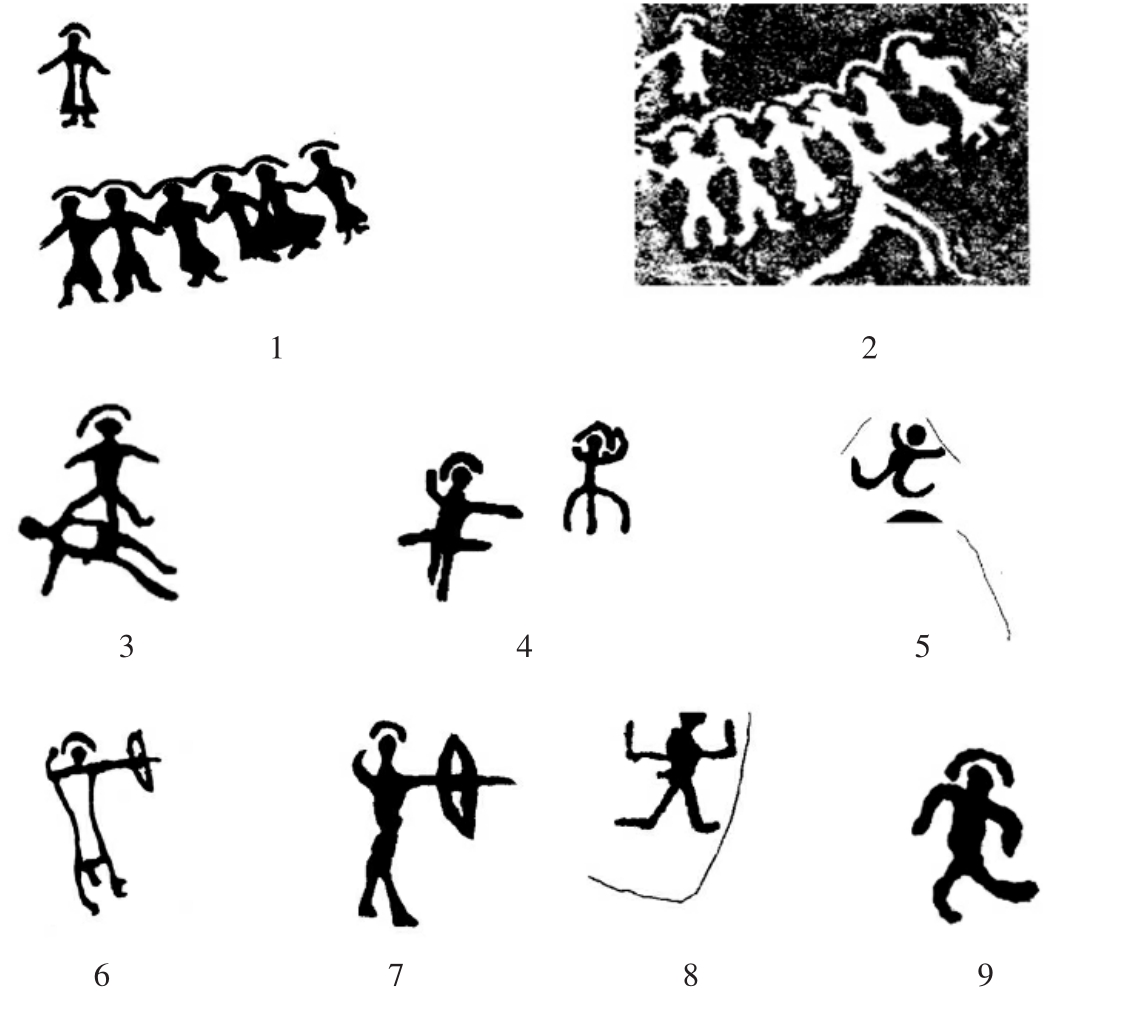

贺兰口人物岩画中有多幅头上有一道下弧线的人体岩画(图119)。

图119 头上有一道下弧线的人体岩画

以上各图中,每个人的头上都有一段弧线,这到底是什么意思呢?许成、卫忠在《贺兰山岩画》中解释为头饰:“在头顶上凿刻有半圆或半环状,近似发柱的装饰,形体一般较短,部分通体凿刻。”(1)而邵大箴先生则解释说:“……我们看到成群的人,他们手牵着手,似乎在一个领袖人物的指挥下舞蹈,在他们的头部,有弧形的刻线,那是表示戴在头上的帽盔。这是象征他们精神和身体力量无比雄大的符号。”(2)这些解释都值得商榷。

其一,在这类“头顶上凿刻有半圆或半环状”下弧线的人物岩画中,有男有女。如图119-1、图119-2中的人物是跳连臂舞的女性形象;而图119-3中的站立之人和图119-6中的射猎人物,都突出男根,显然是男性形象。男女形象的所谓“头饰”,应该是有区别的,不可能完全一样。

其二,将这种头顶上的下弧线,认为是“近似发柱的装饰”,从构图上也不确切。什么是“发柱”呢?在同一本书上有过这样的表述:“头顶上凿刻有一道或两道竖行刻线,短的可能代表发髻”,“在头顶上凿刻有竖直刻线,有的在发柱端头结有发髻,形状有圆形、椭圆形之分”(3)。将以上文字还原成图形,即为图119-1、119-2、119-3、119-4(图中下面的半圆代表头部,上面的符号代表头顶的“发饰”)。所谓“发柱”,即是图119-1的“竖行线”,图119-2代表“发髻”,图119-3、图119-4在头顶上的圆形、椭圆形下面就是“发柱”。这与我们所见到的头顶上的一小段下弧线有形象上的联系吗?一点也没有。因此,说这类岩画在人物头顶上的一段下弧线为“头饰”不能令人信服。

其三,这些在人物头顶上的弧形刻线,“是表示戴在头上的帽盔”吗?也不是。贺兰山岩画中人物头上所戴的帽盔,有很多表现形式,但都是比较写实的。用分离于人物头部的弧线表示帽盔,似乎太过牵强。或许,我们也可以展开丰富的想象力,将其解释为“手帕”或“光环”等,但总感觉缺乏根据,不能自圆其说。

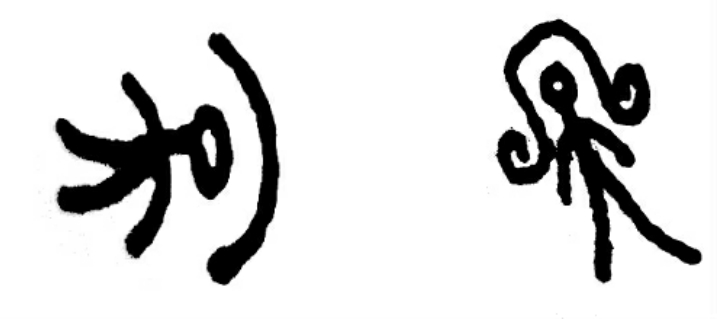

在云南纳西族古老的东巴象形文字中,我们发现了这样两个图画文字(图120)。第一个字读如“南(nan)”,译为“躲藏”;第二个字读如“布(bu)”,译为“钻,钻洞之钻”。(4)

东巴文中的这两个象形字给了我们很大的启示。译为“躲藏”的东巴文,是用一个人体符号在弧线符号之下表示词义的。这个弧线有明显的会意功能,可释为“躲藏之处”。译为“钻,钻洞之钻”的东巴文,也是用一个人体符号在一个更大的弧线符号之下表示词义的。这个弧度较大的线段象形为“洞”,可释为“钻洞之洞”。

图120 云南纳西东巴文中的“躲藏”和钻洞之“钻”

贺兰山岩画中,很多符号都有象形、会意或指事的文字功能,有象形文字之前的图画文字的特点。将译为“躲藏”的东巴文同贺兰口岩画图119-5相比较:两个在弧线下的人体形象尽管有差异,但其所表现的意义是相同的。有趣的是,贺兰口的这幅岩画,用简洁朴拙的构图,表现了我国北方地区从古至今儿童普遍玩的游戏“藏猫猫”,即一个小孩藏起来了,另一个小孩跑着到处找。而东巴文则仅在其文字的形象上表现了一个人“躲藏”的体态,而且还是躺着躲藏的,更不易被人发现。这个会意为“躲藏之处”的弧线符号,在“钻洞之钻”的东巴文中,确指为“洞”。但在解释贺兰口的这类岩画时,人头上的弧线符号可译为“隐藏之处”,泛指不会轻易被人发现的地方。这个地方可以是山洞里,可以是岩棚下,也可以是深谷中。如果这种说法成立的话,我们便可以对这类在人头上标有弧线符号的岩画进行更深层次的探讨。

图119-1和图119-2是贺兰山著名的连臂舞岩画。连臂舞又称为手拉手舞蹈、列队舞、环形舞或圆圈舞。这是在世界各地新石器时代彩陶和岩画艺术中一个常见的题材,有学者认为是狩猎巫术和食物分享仪式中的一种“有形的或仪式性的表现”。这种集体舞蹈形式“不仅是对原始公有制这样一种抽象‘公共’概念的表达,同时也是氏族部落等某一社会组织中‘公共’或‘共同’关系的体现”(5)。“到了新石器时代农耕文化,环形舞发展最突出的特征,就是其‘公共’的概念与‘生命’、‘生殖’等观念联系起来。”(6)(www.chuimin.cn)

然而,这种“狩猎巫术和食物分享仪式”中的舞蹈,是在什么地方举行的呢?笔者认为,是在“隐蔽之处”,即山洞中举行的。最有力的证据是贺兰口连臂舞岩画中舞蹈者每人头顶上有会意为“隐蔽之处”的弧线符号。在隐蔽的岩洞里举行狩猎巫术活动,已被欧洲南部旧石器时代晚期的洞穴岩画所证实。在法国南部的蒙特斯潘(Montespan)洞穴中,经过“一个像迷宫似的重叠的走廊”,在到处都绘有动物形象的岩洞中央,有狮子和熊的泥塑形象,其上布满了被枪矛刺戳过的痕迹。这些都是史前人类从事狩猎巫术后保存下来的作品。当时进行巫术活动的仪式过程已经无人知晓,但人类学家凭借丰富的想象力,复原了当时的情景:“狩猎巫术在此(注:指岩洞)是明确无误的……在摇曳的火光中,猎人们围着熊的模型,不停地转着圈,一边舞蹈,一边用他们的投枪和矛刺向模型。”(7)这种“不停地转着圈”的舞蹈,就是贺兰口沟口内南山壁上的“环形舞”,也称为连臂舞。

图119-3为贺兰口著名的男女交媾岩画。这幅岩画表现了男女野合的情景,反映了史前人类生殖崇拜的文化内涵(参见本书第47题)。那么,他们是在什么地方进行交合的呢?男性头上的弧线符号告诉我们,是在岩洞里,这是一处“隐蔽之所”。这就说明,原始人的男女媾合行为,也要选择在不会被人看见的地方进行,这里除了男女交合不便被外人窥视的“羞耻感”外,更多可能与生殖巫术的隐蔽性有关。

图119-6、图119-7是正在张弓射箭的射手,头顶上的弧线符号表示他们的射杀行为是在岩崖下或山洞等隐蔽之处进行的。这样就不会暴露目标,更容易置动物或敌人于死地。

总之,贺兰口人物岩画中,头顶有弧线符号者,均寓意为身处隐蔽之人。弧线符号表示山洞、岩棚、沟谷等不易被人发现的处所。这类岩画,往往与狩猎巫术、生殖巫术有关。

笔者在写这篇短文的过程中,很想在除了贺兰口之外的贺兰山其他岩画分布点上,在记录阴山岩画、乌兰察布岩画、巴丹吉林岩画,甚至新疆岩画、青海岩画、甘肃岩画等我国北方岩画的图录中找到类似的图例,但一无所获。似可认定,这类头顶上刻画有弧线符号的人体岩画,唯贺兰山贺兰口独有。作为一种具有文字功能的会意符号,我们在相隔数千里之外的云南纳西族东巴文中找到了可资佐证的象形符号。其更深层次的文化意义,尚需进一步认真研究。

【注释】

(2)邵大箴:《贺兰山岩画》,载《’91国际岩画委员会年会暨宁夏国际岩画研讨会文集》,宁夏人民出版社,2000年,第65页。

(3)许成、卫忠:《贺兰山岩画》,文物出版社,1993年,第364页。

(4)赵净修:《东巴象形文字常用字词译注》,云南人民出版社,2001年,第18页。

(5)汤惠生、张文华:《青海岩画——史前艺术中二元对立思维及其观念的研究》,科学出版社,2001年,第148页。

(6)汤惠生、张文华:《青海岩画——史前艺术中二元对立思维及其观念的研究》,科学出版社,2001年,第149页。

(7)汤惠生、张文华:《青海岩画——史前艺术中二元对立思维及其观念的研究》,科学出版社,2001年,第147页。

有关贺兰山岩画百题的文章

在构图风格上,贺兰山岩画中的羊形象有单线刻画,极具线条的简美;有轮廓线描绘,透出国画白描的韵致;有整体刻磨,呈现拙中见巧的功力。在贺兰山岩画中,也有表示“羊头人”,即“羊人”的人形岩画。不过,和甲骨文的构图不一样的是,表现的羊头是正面形,人的体形是侧面形;而贺兰山岩画所表现的羊头是侧面形,人的体形则是正面形。......

2023-12-02

有数据显示,贺兰山是中国发现植物岩画最多的区域。在贺兰山岩画中,植物岩画有树木、花草、果实、谷物等。为世界所瞩目的贺兰山人面像岩画,是指原始人类对心目中的神灵鬼怪、图腾动物以及各种崇拜对象赋予人面形象而制作的岩画。从某种意义上讲,贺兰山岩画是一个庞大的符号系统。......

2023-12-02

绝大多数贺兰山岩画,尤其是贺兰口岩画,都是远古时代长期活动在贺兰山地区的氏族部落的巫师所为。在贺兰山岩画中,有很多岩画表现了“巫”的形象。在贺兰山贺兰口岩画密集区,有一幅著名的“巫”岩画(图50)。......

2023-12-02

贺兰口的这些古老民俗,是自然神灵崇拜、生殖崇拜的遗存,其中又有原始丰产巫术的痕迹,为我们研究贺兰口发现的自然崇拜、生殖崇拜、神灵崇拜、图腾崇拜等类型的岩画提供了有传承关系的民俗文化数据。......

2023-12-02

图132贺兰山岩画中变体形式的羊符号经过认真分析,笔者认为,这是以两只羊角为基本型构成的羊头正面形象,是羊头的符号化,也即为羊头符号,以这种符号指代羊,可以称之为“羊符号”。贺兰山岩画中的羊符号,也是从正面看羊头形,其上部也是一对左右下弯的羊角。这个羊角符号,与贺兰口岩画中的羊符号的形状毫无二致。......

2023-12-02

路是百年前修的,码头亦然,只是由于科技发展、社会变迁,两者都不太需要履行其旧日职责了。村中建于清末的濠涌码头,原为木质结构,后于民国期间由华侨捐资扩建为水泥砖石材质。其靠岸处被铁丝网围起来,且墙体斑驳,若非得到村民确认,又或是看见由村内清末举人方柱晨所题的“濠涌码头”四个大字,几乎是难以辨认。方氏族谱还记载,当年祭祖的船只需由濠涌码头驶出,经横河、大鳌河、雷霆岩、灯盏洲、银针尾等地,踏上漫漫征途。......

2023-10-17

这一方面说明贺兰口岩画的密集程度,另一方面也可以看出人为活动对岩画造成的巨大破坏。随着贺兰山岩画在国内外知名度的不断提高,保护贺兰山岩画已成为宁夏各级政府和社会各界共同关心的问题。根据近几年来贺兰山岩画保护和管理的工作实践,我们认为应该搞好以下几项工作,以防止贺兰山岩画遭受人为破坏。......

2023-12-02

相关推荐