狩猎是贺兰山岩画的主要题材之一,现已发现并记录的狩猎岩画有150多幅。四人一犬,刻线简练,形象生动,极具生活情趣,是贺兰山征战斗殴岩画中不可多得的精品。总之,贺兰山岩画表现了丰富多彩的史前人类活动的生活场景,为我们了解贺兰山地区原始先民的物质生活和精神生活提供了生动的历史画卷。......

2023-12-02

42.岩画中的“鬼”

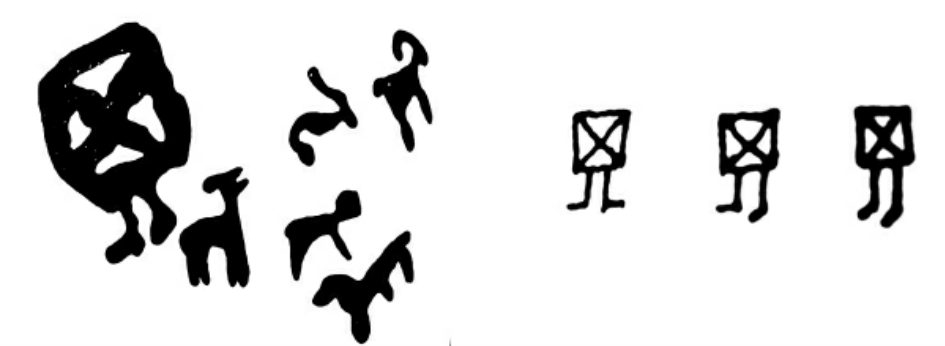

在贺兰山符号岩画中,有一类刻画有对角线的方框符号“ ”。有的方框符号下,凿刻有两个反方向或同方向的L形竖钩,形似两条腿(图112)。

”。有的方框符号下,凿刻有两个反方向或同方向的L形竖钩,形似两条腿(图112)。

这类符号表示或者指代什么呢?笔者认为,这是史前人类在用符号表示他们心目中的“鬼”。换句话说,这是“鬼”的抽象符号。现在试从符号学的角度分析一下,看看有没有道理。

图112 岩画中的“鬼”符号

符号“ ”,近似于汉字“囟”。“囟”字原为象形字,像人头的形状。“囟”字读若“信”,组词为“囟门”,指婴儿头顶骨未合缝的地方,俗称“囟脑门儿”。

”,近似于汉字“囟”。“囟”字原为象形字,像人头的形状。“囟”字读若“信”,组词为“囟门”,指婴儿头顶骨未合缝的地方,俗称“囟脑门儿”。

符号“ ”,又与古文“

”,又与古文“ ”字相似。“

”字相似。“ ”是“鬼”字的上部,表示“鬼”头,特大而怪。《说文解字》云:“

”是“鬼”字的上部,表示“鬼”头,特大而怪。《说文解字》云:“ ,鬼头也,象形。”按照古人的说法,人死后变为鬼,所以鬼和人是有关系的。在甲骨文中,“鬼”作“

,鬼头也,象形。”按照古人的说法,人死后变为鬼,所以鬼和人是有关系的。在甲骨文中,“鬼”作“ ”,是面向左跪坐的一个人,上半部为鬼头“

”,是面向左跪坐的一个人,上半部为鬼头“ ”字;下半部古文字就是人,所以有人将“鬼”释为“大头人”,这是有道理的。又“鬼”字的右下部为“厶”,《说文解字》曰:“鬼,阴气,贼害,故从‘厶’。”其实,甲骨文“鬼”字中的“厶”,应为“尾巴”之属。在晚周玺文中,鬼作“

”字;下半部古文字就是人,所以有人将“鬼”释为“大头人”,这是有道理的。又“鬼”字的右下部为“厶”,《说文解字》曰:“鬼,阴气,贼害,故从‘厶’。”其实,甲骨文“鬼”字中的“厶”,应为“尾巴”之属。在晚周玺文中,鬼作“ ”,康殷先生认为“

”,康殷先生认为“ 加尾形,篆作

加尾形,篆作 ,

, 乃尾形之讹断”(1),甚确。故“鬼”为长尾巴的“大头人”。

乃尾形之讹断”(1),甚确。故“鬼”为长尾巴的“大头人”。

甲骨文中的“鬼”,是一个跪坐的“大头人”;金文中的“鬼”,则是一个站着的“大头人”,字形为“ ”,与贺兰山岩画中的“鬼”符号“

”,与贺兰山岩画中的“鬼”符号“ ”极为相似。

”极为相似。

《说文解字》云:“ ,鬼头也,象形。”按照《说文解字》的说法,“

,鬼头也,象形。”按照《说文解字》的说法,“ ”是鬼头的象形字,也就是说,“

”是鬼头的象形字,也就是说,“ ”像鬼头。那么,“

”像鬼头。那么,“ ”为什么像鬼头呢?换言之,甲骨文、金文的“鬼”字,其鬼头为什么要刻画为“

”为什么像鬼头呢?换言之,甲骨文、金文的“鬼”字,其鬼头为什么要刻画为“ ”形呢?

”形呢?

关于这个问题,很多学者都谈了自己的看法。

章炳麟先生说:“鬼、夔(kui)声通,实皆猴属。古言鬼者,起初非死人神灵之称。鬼亦即夔。《说文解字》言鬼头为 ,禺头与鬼头同。禺是母猴,何由像鬼;且鬼头何因可见,明鬼即是夔。”(2)

,禺头与鬼头同。禺是母猴,何由像鬼;且鬼头何因可见,明鬼即是夔。”(2)

又萧兵先生说:“鬼头之‘ ’,中古音为狒,即猿狒魈猴之属。”(3)

’,中古音为狒,即猿狒魈猴之属。”(3)

又沈兼士先生指出,“鬼与禺同为类人异兽之称”(4)。

梳理一下三位先生的看法:章炳麟先生说“鬼、夔声通,实皆猴属”,“禺头与鬼头同。禺是母猴”,故鬼头“ ”的形象从“猴头”而来;萧兵先生说“鬼头之‘

”的形象从“猴头”而来;萧兵先生说“鬼头之‘ ’,中古音为狒,即猿狒魈猴之属”,故鬼头“

’,中古音为狒,即猿狒魈猴之属”,故鬼头“ ”就是“猴头”的形象;沈兼士先生说“鬼与禺同为类人异兽之称”,禺是母猴,故鬼的形象为母猴,鬼头就是猴头的形状。总之,鬼,取像于猴之属,鬼头“

”就是“猴头”的形象;沈兼士先生说“鬼与禺同为类人异兽之称”,禺是母猴,故鬼的形象为母猴,鬼头就是猴头的形状。总之,鬼,取像于猴之属,鬼头“ ”是“猴头”的象形字。

”是“猴头”的象形字。

三位先生从不同角度论述了鬼头“ ”脱模于“夔”(猴属)、“猿狒魈猴”(猴属)、“禺”(猴属),认为鬼头“

”脱模于“夔”(猴属)、“猿狒魈猴”(猴属)、“禺”(猴属),认为鬼头“ ”源于“猴头”的形象,其逻辑关系是:“鬼头”=“

”源于“猴头”的形象,其逻辑关系是:“鬼头”=“ ”,“

”,“ ”=“猴头”,即“鬼头”=“

”=“猴头”,即“鬼头”=“ ”=“猴头”。从以上逻辑关系推理,我们可以得出“鬼头”=猴“头”或“猴头”的结论。

”=“猴头”。从以上逻辑关系推理,我们可以得出“鬼头”=猴“头”或“猴头”的结论。

然而,细审“ ”的字形结构及外部形象,怎么看也不像个“猴头”。如果硬要以猴属之“夒(夔)”、“猿、狒、魈猴”、“禺”的“猴头”形象去造字为鬼头“

”的字形结构及外部形象,怎么看也不像个“猴头”。如果硬要以猴属之“夒(夔)”、“猿、狒、魈猴”、“禺”的“猴头”形象去造字为鬼头“ ”,那么就要回答两个问题:一是为什么“鬼头”就一定得用“猴头”去“象形”呢?二是为什么“猴头”就非得用“

”,那么就要回答两个问题:一是为什么“鬼头”就一定得用“猴头”去“象形”呢?二是为什么“猴头”就非得用“ ”去表现呢?

”去表现呢?

又马叙伦先生说:“魑魅魍魉,字皆从鬼……盖始所谓鬼者物,状介乎人兽之间者。故鬼从人而锐首。”(5)他举出《说文解字》“鬽”(同“魅”)字的籒文作“ ”,说明鬼是“锐首被毛而人形者矣”。

”,说明鬼是“锐首被毛而人形者矣”。

马叙伦先生对“鬼”的形象说得倒是具体了一些,是“状介乎人兽之间者”,是“锐首被毛而人形者”。那么,形状介乎人兽之间的“锐首被毛而人形者”又是什么动物呢?盖山林先生回答了这个问题,说“状介人兽之间者唯有猿猴”。然而,相同的问题又出来了:为什么要用猿猴去状“鬼”呢?是有人见到“鬼”的模样像猿猴吗?我们无奈地钻进了拿“猴头”说“鬼头”的死胡同里,似乎没有了出路。

康殷先生的说法,使我们有了柳暗花明的感觉。

他说:“其实, 形也不过是由

形也不过是由 ……等猛兽头形的假面具省略形的

……等猛兽头形的假面具省略形的 转来。鬼、冀二字古音相通。否则,古造字人也无法直接画出个鬼形来,画了之后,何人能看懂?许(慎)解

转来。鬼、冀二字古音相通。否则,古造字人也无法直接画出个鬼形来,画了之后,何人能看懂?许(慎)解 ‘像鬼头’,不过是大经师‘白日见鬼’而已。”(6)

‘像鬼头’,不过是大经师‘白日见鬼’而已。”(6)

原来,作为鬼头的 、

、 、

、 形,是从一些“猛兽头形的假面具省略形的

形,是从一些“猛兽头形的假面具省略形的 ”转化而来的!接着,康殷先生取出甲骨文、金文的“冀(兾)”、“黑”二字进行了解剖分析,很有趣味,也很能说明问题,故全文录下,以享同好。

”转化而来的!接着,康殷先生取出甲骨文、金文的“冀(兾)”、“黑”二字进行了解剖分析,很有趣味,也很能说明问题,故全文录下,以享同好。

,甲不释,或释魌。

,甲不释,或释魌。 金释冀,像头戴怪兽头形假面具而舞蹈的人形。

金释冀,像头戴怪兽头形假面具而舞蹈的人形。 和

和 ,都是有双角、双眼孔、下挂饰物铃等面具的省略。

,都是有双角、双眼孔、下挂饰物铃等面具的省略。 是手舞足蹈的舞人形,也作

是手舞足蹈的舞人形,也作 ,表示连双足也化装为兽爪形。甲作

,表示连双足也化装为兽爪形。甲作 、

、 ,也省作

,也省作 形。因头部已太繁了。

形。因头部已太繁了。 形后又作金文的:

形后又作金文的: 旧释黑,

旧释黑, 都是

都是

形的异形,失角。

形的异形,失角。 中

中 有“方相氏黄金四目”之意,其身边的

有“方相氏黄金四目”之意,其身边的 像挂的装饰物,或表示身上涂色化装之意,后世引申而称黑色,古称幽、玄,而不称黑,声与冀仍近,多在之部。省而作

像挂的装饰物,或表示身上涂色化装之意,后世引申而称黑色,古称幽、玄,而不称黑,声与冀仍近,多在之部。省而作 (甲)、

(甲)、 (金)。鬼字头作

(金)。鬼字头作 形,亦由此面具形省转。秦篆作

形,亦由此面具形省转。秦篆作 ,未讹。说文才讹作

,未讹。说文才讹作 ,许误解作“火所熏之色……

,许误解作“火所熏之色…… 古窗字”。

古窗字”。 ,从

,从 为头,

为头, 也即

也即 ?

? 篆讹省作?,“从北,异声。”卜词中

篆讹省作?,“从北,异声。”卜词中 及后来的冀、黑都又转为方地名。因又作

及后来的冀、黑都又转为方地名。因又作 、

、 、

、 以代之。

以代之。

这类化装假面舞流行于大部分较原始的民族地区,是宗教活动也是娱乐,殷人也似如此。文献记载太迟、太少,古文字形中却有不少反映(7)。

另外,康殷先生还对类似的“美、虚、虡、臩”等字的甲骨文、钟鼎文也进行了分析。认为:

“美”,“像头上戴羽毛装饰物如雉尾之类的舞人之形”;

“美”,“像头上戴羽毛装饰物如雉尾之类的舞人之形”;

“虚(虡)”,“像头戴虎头形假面的舞人之状”;

“虚(虡)”,“像头戴虎头形假面的舞人之状”;

“臩”,“像戴大耳怪兽形面具的人形”;

“臩”,“像戴大耳怪兽形面具的人形”;

“像戴鱼形为假面的舞人”;(www.chuimin.cn)

“像戴鱼形为假面的舞人”;(www.chuimin.cn)

上半其形“代表有须旁出的兽虎豹之类头形”;

上半其形“代表有须旁出的兽虎豹之类头形”;

“戴有兽角面具的舞人”;

“戴有兽角面具的舞人”;

“有

“有 形角、眉、目的假面形”等。(8)

形角、眉、目的假面形”等。(8)

那么,有没有“像头戴猴头形假面的舞人”形象的甲骨文或者金文呢?

“ ”是鬼头。合在一起,鬼就是头戴猴面的人形。

”是鬼头。合在一起,鬼就是头戴猴面的人形。

见于世界岩画中具有萨满性质的面具岩画,不尽相同,但以猴面形居多。笔者先认为,猴面岩画是岩画的主题,而周边的圆形小凹穴,代表面具的性质。当然猴面自身也蕴涵着某种性质。

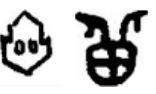

关于猴面的性质,我国古代有许多神奇的说法。甲骨文就记有方相氏戴着魌头殴疫逐鬼之事。殷墟出土的一片重要甲骨上有一个字,作“ ”形,据陈邦怀先生考释,应即戴着头饰的方相氏(9)。方相本来是一种善鬼,原是我国西北鬼戎集团原生性之鬼神或图腾神物,它打击的主要对象是异化了的图腾部属恶鬼方良。方良是魈狒猿猴的怪化。方相作为鬼,它必然与鬼之原型猿猴类相一致,是一种尊化的猿猴或猿猴图腾团族巫师对图腾的扮演(10)。

”形,据陈邦怀先生考释,应即戴着头饰的方相氏(9)。方相本来是一种善鬼,原是我国西北鬼戎集团原生性之鬼神或图腾神物,它打击的主要对象是异化了的图腾部属恶鬼方良。方良是魈狒猿猴的怪化。方相作为鬼,它必然与鬼之原型猿猴类相一致,是一种尊化的猿猴或猿猴图腾团族巫师对图腾的扮演(10)。

甲骨文中还有一个奇字像扬戈持盾戴魌的大方相,其主体为 若“夔”,而夔即猱。“夔”字本来是动物的名称,《说文解字》说:‘夒,贪兽也,一曰母猴,似人。’母猴一称猕猴,又称沐猴,大约就是猩猩(Orang–utan)。殷人称这种动物为他们的‘高祖’,可见得这种动物在初一定是殷人的图腾。”(11)

若“夔”,而夔即猱。“夔”字本来是动物的名称,《说文解字》说:‘夒,贪兽也,一曰母猴,似人。’母猴一称猕猴,又称沐猴,大约就是猩猩(Orang–utan)。殷人称这种动物为他们的‘高祖’,可见得这种动物在初一定是殷人的图腾。”(11)

《说文解字》解为“母猴”(猕猴),殷墟卜辞中的“高祖夔”便画为一只大马猴的样子,跟殷墟甲骨所见猿猴形样十分相似,可见这个字所示的盔胄所模拟、所嬗袭的正是猿猴形面具或头套的形制。高祖夔、先公卨(契)等最初便是戴着这种“代面”或“魌头”来扮演图腾神猴的。由此推论,甲骨文中这两个奇字的原初形制都是猿猴形面具或头套,也就是对“方相”或“鬼”字的表示,均为戴着猿猴形面具或大魌头的巫祝酋祖而扮演着图腾神猴。由此方相殴傩起源于猿猴图腾扮演仪式似可定论。(12)

自古到今的字书与古文字学专家都未能解释“鬼”字的形义。原来,“鬼”字即面戴狰狞可惧的面具,蹲在地上祈祷神鬼的形状。据常任侠说,殷墟出土过黄金四目方相青铜面具,至今并未见。但四川广汉市三星堆遗址出土戴金面罩青铜人头像两个,又青铜人面像两个,青铜人头像五个,其时代约相当于4000年前的夏代。

《周礼夏官方相氏》:掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳,执戈扬盾,帅百隶而时难(傩)。这种戴青铜面具的形象,狰狞可恶,用于驱逐邪鬼瘟疫,古代也用于冲锋陷阵,以惊退敌人。后来演变为傩戏和傩文化,凡是祭祀、跳舞、驱邪都离不开戴面具跳傩舞。郭净认为鬼像人戴面具装扮鬼的模样。”商代傩面实物也时有出土。陕西汉中地区曾发现一批青铜面具,共有两种类型:一为鬼面,脸呈椭圆形,面目凶煞,眼中有通孔,可供舞者窥视。耳有穿,鼻有孔,五官位置与人相近,显然系巫师跳神所佩之傩面。另一类为兽面,形似牛首,双耳和嘴角有穿,大小接近人面,可戴在脸上,也可作为饰物。1986年四川广汉三星堆商代祭祀坑出土大批文物,其中各种精美的面具最引人注目。一种为金面具,纯金模压制而成。另一种为青铜面具,分为人面、兽面两类,二者均比人面窄小,大概是仿面具制作的辟邪灵物。三星堆祭祀坑既有各式面具,又有烧埋的动物(兽牲)和当作人祭代用品的青铜头像(人牲),很可能是傩仪时“埋祟”的遗址,即将厉鬼逐出宫禁之外,杀牲祭祀,焚烧掩埋,并以面具随葬辟邪,防止妖祟窜回人间作恶。

傩面具还随着傩文化传播到中国各地。至今湘黔滇川的傩戏用的傩面具种类繁多,名称甚众。傩戏面具的称呼、质料选择、尺寸裁定、涂料色彩、功利与佩戴方式,因地域、民族、文化、审美的差异,千差万别。面具的称呼大致有倛、象、代面、假面、大面、鬼脸、钵头、魌头、拔头、面子、脸子、脸壳、神面等。如果再用少数民族语言称呼,大概还要增加三十多个名词。面具的质料有黄金、玉石、象牙、青铜、木头、树皮、果(椰)壳、葫芦、牛皮、羊皮、兽皮、竹篾、笋壳、布(麻)壳、纸壳、纸浆、石头及陶塑等。

西藏、蒙古鬼面具也广泛分布。南西伯利亚威巴特墓葬中出土的面罩,塔施提克大墓出土的面罩,米努辛斯克盆地出土的面罩,均用陶土烧制而成。而匈奴墓也出土过青铜面具,斯基泰人也出土过青铜面具。拉丁美洲玛雅人出土的青铜面具,深受中国上古青铜面具样式的影响。鬼方因首先创造和使用这种傩面具而得名,它曾威慑过古代许多部落,故商王也怕遇到鬼方。以后“鬼”字便演变为神鬼之“鬼”,衍生出如鬼魂、鬼怪、鬼妖等名词。

【注释】

(1)康殷:《文字源流浅说》,荣宝斋,1979年,第138页。

(2)章炳麟:《小学答问》,转引自萧兵《傩蜡之风——长江流域宗教戏剧文化》。

(3)萧兵:《傩蜡之风——长江流域宗教戏剧文化》,江苏人民出版社,1992年。

(4)沈兼士:《鬼字原始意义之试探》,北京大学《国学》季刊第五卷第3号,1935年。

(5)马叙伦:《说文解字研究法》,商务印书馆,1928年。参见《读书续记》,商务印书馆。

(6)康殷:《文字源流浅说·释例篇》,荣宝斋,1979年,第138页。

(7)康殷:《文字源流浅说·释例篇》,荣宝斋,1979年,第129、130页。

(8)康殷:《文字源流浅说·释例篇》,荣宝斋,1979年,第131、132页。

(9)陈邦怀:《殷代史料征存·方相》,天津人民出版社,1957年。

(10)萧兵:《傩蜡之风——长江流域宗教戏剧文化》,江苏人民出版社,1992年。

(12)萧兵:《傩蜡之风——长江流域宗教戏剧文化》,江苏人民出版社,1992年。

有关贺兰山岩画百题的文章

狩猎是贺兰山岩画的主要题材之一,现已发现并记录的狩猎岩画有150多幅。四人一犬,刻线简练,形象生动,极具生活情趣,是贺兰山征战斗殴岩画中不可多得的精品。总之,贺兰山岩画表现了丰富多彩的史前人类活动的生活场景,为我们了解贺兰山地区原始先民的物质生活和精神生活提供了生动的历史画卷。......

2023-12-02

图213贺兰山岩画中的十字符号十字符号是人类最古老的符号之一。刻符16、17即为中国最早的十字符,识别为数字“五”。然而,十字符号的语义并没有就此终结,从人们将太阳视为阳性的观念出发,十字符号又成为男人的象征,是男性生殖器的特定符号。因此,中国新石器时代彩陶上的装饰图案中,出现一个十字置于一个圆圈中,形成符号“⊕”,即表示男性(十字)与女性(圆圈)的交合。......

2023-12-02

绝大多数贺兰山岩画,尤其是贺兰口岩画,都是远古时代长期活动在贺兰山地区的氏族部落的巫师所为。在贺兰山岩画中,有很多岩画表现了“巫”的形象。在贺兰山贺兰口岩画密集区,有一幅著名的“巫”岩画(图50)。......

2023-12-02

图132贺兰山岩画中变体形式的羊符号经过认真分析,笔者认为,这是以两只羊角为基本型构成的羊头正面形象,是羊头的符号化,也即为羊头符号,以这种符号指代羊,可以称之为“羊符号”。贺兰山岩画中的羊符号,也是从正面看羊头形,其上部也是一对左右下弯的羊角。这个羊角符号,与贺兰口岩画中的羊符号的形状毫无二致。......

2023-12-02

这是符合整个贺兰山乃至世界人面像岩画系统作画规律的,表现的是史前人类赋予人面形象的各种崇拜物,包括有人的面部表象的神灵鬼怪。因此,贺兰山第一幅独足人面像岩画是神话传说中的“山鬼”无疑。......

2023-12-02

我们认为,这是炎帝神农氏的岩画形象。“炎帝神农氏,姜姓,母曰女登,有娲氏之女,为少典妃,感神龙首而生炎帝,人身牛首。”传说中的神农氏是“牛首”,这在很大程度上体现了原始先民将牛人格化为农神的崇拜意识。其二,在神话传说中,炎帝神农氏是牛神,是农业之神,又是医药之神,还是火神。......

2023-12-02

这幅将箭矢作为人体有机组成部分构成的人物岩画,是早期人类运用抽象符号和具象图形的组合,实现生殖崇拜的一种表现形式。我们还注意到,这些抽象符号和具象图形的组合,往往表现在以生殖崇拜为主题的岩画中,彼此构成一幅表意明确、男女或雌雄性结合的岩画,而在其他题材的岩画中则很少发现。......

2023-12-02

在贺兰山贺兰口外洪积扇荒漠草原上,有一组编号为F283的岩画。中间有坑穴的U形符号,是世界岩画学界公认的女阴符号。在这组编号为B5-16的岩画中,用羊图形注释的符号,是由羊头形象脱模出来的,这可能是贺兰山岩画中最为标准的羊图腾符号。......

2023-12-02

相关推荐