有数据显示,贺兰山是中国发现植物岩画最多的区域。在贺兰山岩画中,植物岩画有树木、花草、果实、谷物等。为世界所瞩目的贺兰山人面像岩画,是指原始人类对心目中的神灵鬼怪、图腾动物以及各种崇拜对象赋予人面形象而制作的岩画。从某种意义上讲,贺兰山岩画是一个庞大的符号系统。......

2023-12-02

10.中国重点文物保护单位的岩画点

在中国,虽然有20个省(区)、地区的100多个县(旗)都发现有岩画,但被国务院公布为全国重点文物保护单位的岩画点却只有6个,那就是在1988年1月被国务院公布为第3批全国重点文物保护单位的江苏省连云港市将军崖岩画、广西壮族自治区宁明县花山岩画,1996年11月被国务院公布为第4批全国重点文物保护单位的宁夏回族自治区银川市贺兰县贺兰山岩画、云南省沧源佤族自治县沧源岩画,2006年5月被国务院公布为第6批全国重点文物保护单位的内蒙古自治区巴彦淖尔市阴山岩画、广东省珠海市宝镜湾高栏岛岩画。

图12 江苏省连云港市将军崖岩画

江苏省连云港市将军崖岩画(图12)位于连云港市西南9公里锦屏山脚下的一处名叫将军崖的小山包上。那里有一块面积约100平方米的巨大石坡,在石坡上堆放着三块石头,一块大石头长4.2米,两块一样大的小石头长2.2米。石头上面分布有对称的坑穴图案,图径3~7厘米。这几块石头可能是古代东夷民族以大石为神的社祀遗址。在三块石头周围,分布着3组岩画,分别刻在黑色发亮的巨石坡南边和西边。

在西边的第一组岩画中有人面像和植物图案,其中9个人面像有面部轮廓线,头饰为几何形图案,眼睑用多根线条勾勒,有4个人面像各用一根线条从额头向下一直连到下面的植物上。植物图案有10组,排成左七右三两排,有人认为这些图案表现的是禾苗或农作物,是先民们祈求丰收、崇拜谷神的生动写照。有的植物图案是线条由下而上呈放射状,有的是在放射状图形下面画三角形,三角形内有2~5条横线装饰。此外,在这组岩画中还有很多小点穴等符号。

第二组岩画位于石坡南面,以鸟兽纹和天体星象图案为主。有许多人面像和兽面像,有太阳、月亮、星辰、云彩等图像,还有很多小坑穴、圆环、同心圆及其他符号。

第三组岩画位于第二组岩画东边最高处,有10个无轮廓线的人面像和60多个小坑穴,还有20多个圆环及许多短线符号。

以上三组岩画线条粗率劲直,图形古朴稚拙,石上刻痕平均深约1厘米左右。岩画上的很多符号,被一些学者认为是早于甲骨文的象形文字,有的像农作捕鱼工具,有的像食草兽与鸟禽,亦有表示数字的,疑为祭祀的祝辞之类。学者们认为制作这些岩画的目的是祈求风调雨顺、农作家畜兴旺、捕鱼吉利。

连云港市将军崖岩画是迄今发现唯一反映原始农业部落社会生活的石刻岩画,据专家考证,岩画产生的时代相当于中原地区的新石器时代晚期。

广西壮族自治区宁明县花山岩画位于广西崇左市左江流域宁明县的花山崖壁上。

在广西崇左市的宁明、龙州、扶绥等县境内的左江、明江两岸的花山、珠山、高山、龙峡等地的临江峭壁上,保留着70多处彩绘岩画,绘有1800多个赭红色的人像。因为宁明县的花山岩画发现得最早、图像最多、面积最大,故统称为“花山岩画”。

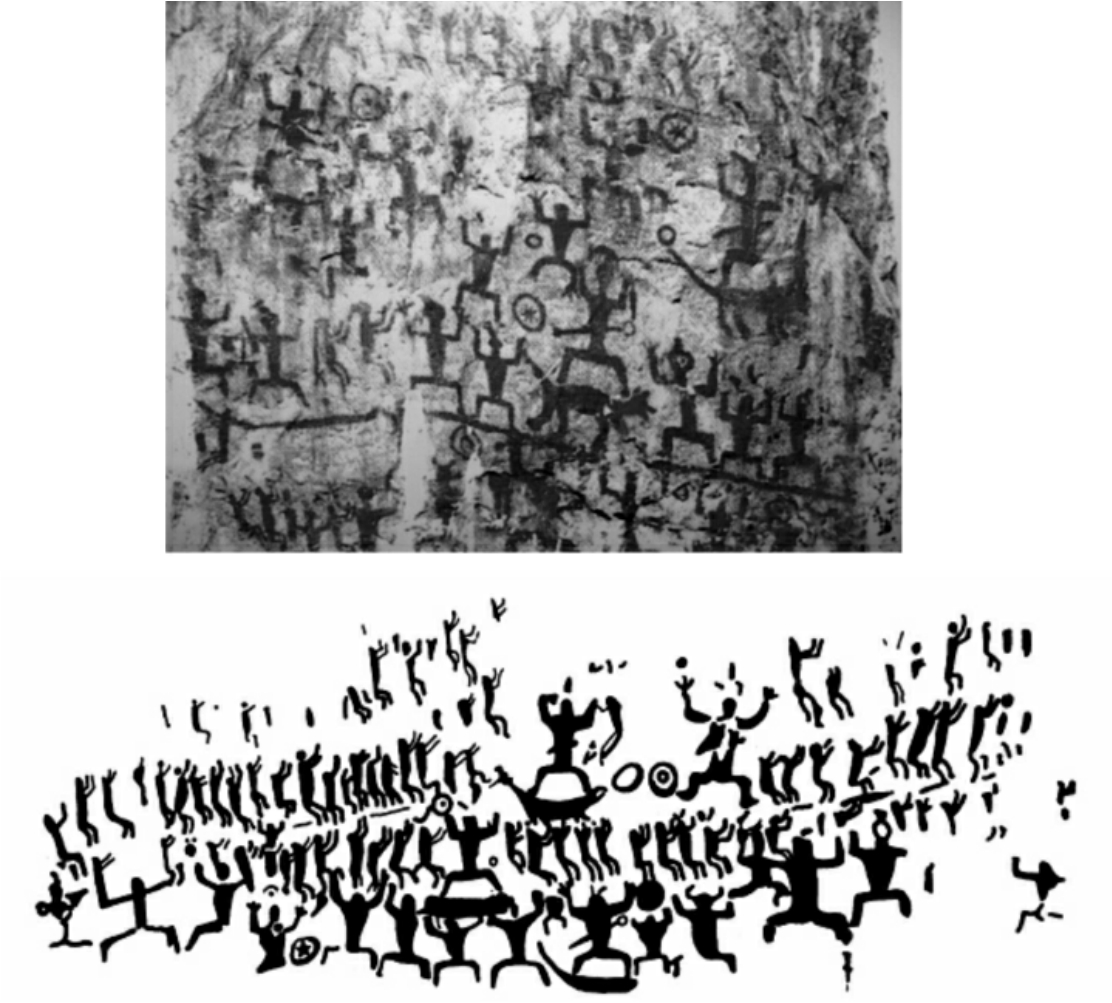

花山,由壮族语音“岜崃(Ba lai)”意译而得,意即“画得花花绿绿的山”。花山岩画位于距宁明县城50公里的驮龙乡耀达村明江东岸,岩画就绘制在临江陡峭如削的花山崖壁上。在高约50米、长约221米的石壁上,分布有1300多个赭红色的大小人物图像,是左江流域岩画中人物图像最多、场面最大的岩画点(图13)。在花山岩画中,绝大多数是两腿下蹲、双臂上举作祭祀舞蹈动作的“祈祷人”。人物有正面、侧面两种形态,体形有大有小,大者高达3米,小者仅有30多厘米。布局有疏有密,动作反复重迭,线条粗犷有力,造型亢奋奔放,其间还绘有铜鼓、刀剑、羊角钮钟及狗、马等形象。

图13 广西壮族自治区崇左市宁明县花山岩画(局部)

左江花山岩画的内容,学术界有多种解释,有镇水降魔说、祭祀水神说、青蛙崇拜说、祖先崇拜说、胜利庆典说、远征誓师说等。但多数学者认为岩画内容与原始宗教仪式有关,是当时人们举行盛大祭祀活动的形象记录。

宁夏回族自治区银川市贺兰县贺兰山岩画,位于银川市贺兰县洪广镇金山村。洪广镇金山村22.3公里的贺兰山东麓,是一个巨大的岩画长廊。自北向南的大西峰沟、小西峰沟、白虎沟、插旗口、小贺兰口、贺兰口、苏峪口、回回沟、大韭菜沟、拜寺口10个地点发现有大量古代岩画,平均每2.47公里就有一个岩画分布点。驰名中外的贺兰山贺兰口岩画居于岩画长廊的中心,共记录岩画2318组、5679幅,占贺兰县岩画总数的28.75%。

贺兰县岩画集中体现了贺兰山岩画所表现的题材,内容非常丰富,可归为动物岩画、植物岩画、人面像岩画、人物岩画、生活图景岩画、符号与图案岩画六大类。

在贺兰县贺兰山动物岩画中,家养动物有羊、马、驴、驼、狗等,野生动物有虎、豹、狼、鹿、野猪、鸵鸟、蛇等。

植物岩画在全世界都非常罕见,贺兰山是中国发现植物岩画最多的区域。在贺兰县贺兰山岩画中,植物岩画有树木、花草、果实、谷物等类型。

为世界岩画界所瞩目的人面像群类,集中分布在贺兰县贺兰山岩画中。9个岩画点中的人面像岩画数量近800幅,按构图特点和表现形式分类,有自然崇拜类人面像、生殖崇拜类人面像、图腾崇拜类人面像、神灵崇拜类人面像、祖先崇拜类人面像、巫术面具类人面像6种类型。

贺兰县贺兰山人物岩画,从其动作和所要表现的主题考察,可归纳为狩猎人物、放牧人物、祭祀人物、舞蹈人物、争战人物、交媾人物等人物造型。(www.chuimin.cn)

与人物岩画密切相连的生活图景岩画,在贺兰县贺兰山岩画中占有很大比例,表现了史前人类狩猎、放牧、祭祀、争战、舞蹈、交媾等生活场景,反映了早期人类社会的劳动样式、经济社会活动、精神追求和美学倾向。

贺兰县贺兰山岩画中,有相当一批岩画属于符号岩画。这些符号图案大体上可分为手印、脚印及男根、女阴等生殖符号;太阳、月亮、星辰、云纹、水纹等自然天体符号;斧、刀、祭器、车辆等器物符号或图案;文字符号;表示数量,但还没有演进为文字的计数符号;作为远古氏族部落识别标志的图腾族徽符号等。

贺兰县贺兰山岩画的断代至今没有定论。一些学者认为,贺兰山岩画分布面积广,在表现风格上因时代不同而产生很大差异,制作时间跨度较大。因此把贺兰山岩画产生年代的上限确定在新石器时代中期,兴盛期为青铜时代至早期铁器时代,下限至西夏、元代。

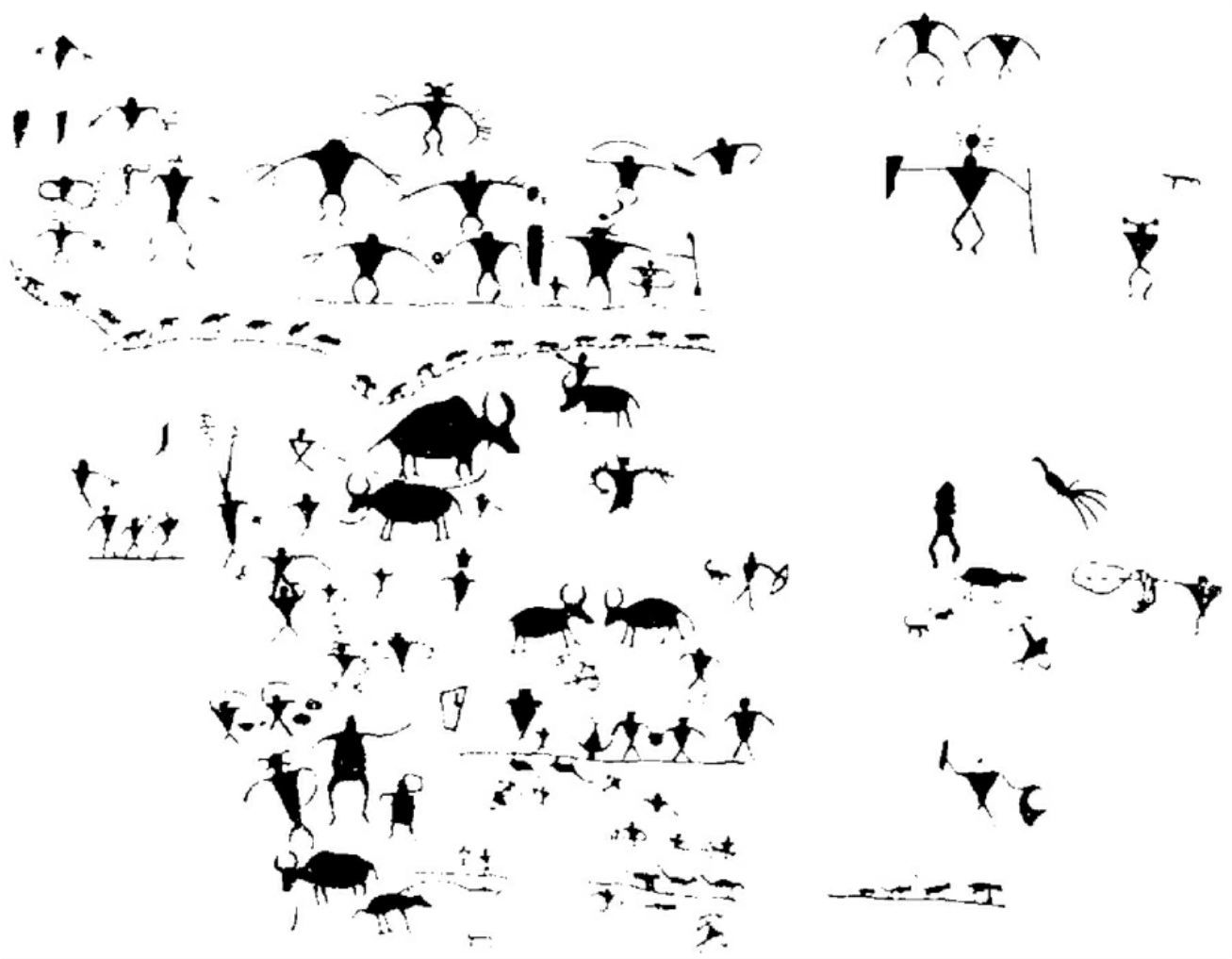

图14 云南省沧源佤族自治县沧源岩画

云南省沧源佤族自治县沧源岩画(图14),位于云南省西南边境的沧源佤族自治县。自1965年以来,在沧源县境内先后发现了彩绘岩画点10个,共记录岩画66组,约1000个单体图形。其中约占全部图像70%以上的是人物岩画,其次是村落、房屋、动物、图腾、神祗、岩洞、自然物、手印和抽象符号等,画面绝大多数呈赭红色。经取样化验,颜料中多含铁质,系采用赤铁矿粉调和牛血而成。也有用黑色颜料的,但数量很少。

岩画中的人物以表现男子活动的居多。有头插羽毛或头饰兽角兽尾者,有身披羽毛或腰佩饰物者,反映出沧源古人在衣着服饰上的多样性。

岩画动物有狩猎对象鹿、豹、猴、象等,畜养对象水牛及家养的猪、狗等。

沧源岩画所表现的社会生活有围捕狩猎、设栏放牧、战争斗殴、娱神舞蹈、崇拜祭祀、杂技娱乐等,较为全面地反映了古代沧源地区的社会面貌。从岩画中我们还可以看到,当时人们已经有了固定的居所,由干栏式的房屋组成了小小的村落。人们不仅使用箭与矛进行狩猎,而且还设栅栏畜牧和从事耕田种植的农业活动,并且学会用杵臼加工粮食。

沧源岩画的断代众说纷纭。对沧源岩画曾作过科学考察的汪宁生先生推论:“假如说早期崖画在汉唐之际,则晚期可晚至元明。”(1)他的这种说法,得到了一些学者的认同。但根据岩画所反映的社会生活内容,以及相关的文献资料和C14鉴定,岩画的年代距今3000年左右,大致产生于新石器时代。

内蒙古自治区巴彦淖尔市阴山岩画(图15),位于内蒙古自治区巴彦淖尔市南部的阴山地区。1976年至1980年,盖山林先生花费了5年的时间考察阴山地区,发现岩画约有10000幅,拓描、拍照岩画约有1500幅(2)。阴山岩画的题材内容丰富多彩,有各种野生动物和家畜、日月星辰、天神地祗、畜圈车辆、毡帐穹庐、生产工具、弓箭武器、图形符号、文字题记、原始数码、手印脚印蹄印,以及表现我国古代北方草原民族狩猎、放牧、转场、祭祀、争战、生殖等经济、社会生活场景的图形,是我国古代北方原始氏族部落及匈奴、突厥、回鹘、党项、蒙古等游牧民族历史活动的缩影,表现了“从荒蛮时代到文明时代递变的历史足迹”(3)。

图15 内蒙古自治区巴彦淖尔市阴山岩画

阴山岩画的作画时代,据盖山林先生多年研究,“从遥远的石器时代,经青铜时代、早期铁器时代,直至各个历史时代”(4)。陈兆复先生认为,阴山岩画的制作时代,“上限距今约10000年,下限可至近代”(5)。

作为全国重点文物保护单位,江苏省连云港市将军崖岩画、广西崇左市宁明县花山岩画、宁夏回族自治区银川市贺兰县贺兰山岩画、云南省沧源佤族自治县沧源岩画、内蒙古自治区巴彦淖尔市阴山岩画、广东省珠海市宝镜湾高栏岛岩画以其丰富的社会生活内容、深厚的历史文化内涵、多彩的艺术表现形式,成为我国乃至世界岩画宝库中闪烁着璀璨光芒的瑰宝,是我们引以为豪的历史文化遗产。

【注释】

(1)汪宁生:《云南沧源崖画的发现与研究》,文物出版社,1985年。

(2)盖山林:《阴山岩画》,内蒙古人民出版社,1986年。

(3)盖山林:《阴山岩画》,内蒙古人民出版社,1986年。

(4)盖山林:《阴山岩画》,内蒙古人民出版社,1986年。

(5)陈兆复:《中国岩画发现史》,上海人民出版社,1991年,第104页。

有关贺兰山岩画百题的文章

有数据显示,贺兰山是中国发现植物岩画最多的区域。在贺兰山岩画中,植物岩画有树木、花草、果实、谷物等。为世界所瞩目的贺兰山人面像岩画,是指原始人类对心目中的神灵鬼怪、图腾动物以及各种崇拜对象赋予人面形象而制作的岩画。从某种意义上讲,贺兰山岩画是一个庞大的符号系统。......

2023-12-02

华安岩刻在近代发现以来,许多学者认为它是古代少数民族的一种原始象形文字、图画文字等。陈兆复、蒋振明:《中国岩画的发现——古代少数民族岩画资料选编》编者序言,1985年。......

2023-12-02

《水经注》记录的岩画,涉及我国11个省区17个市县的20个岩画点。陶乐红崖子山上不曾发现有岩画,但在宁夏境内的贺兰山北端以及过黄河至内蒙古海渤湾地区的贺兰山余脉都发现有大量岩画。......

2023-12-02

在构图风格上,贺兰山岩画中的羊形象有单线刻画,极具线条的简美;有轮廓线描绘,透出国画白描的韵致;有整体刻磨,呈现拙中见巧的功力。在贺兰山岩画中,也有表示“羊头人”,即“羊人”的人形岩画。不过,和甲骨文的构图不一样的是,表现的羊头是正面形,人的体形是侧面形;而贺兰山岩画所表现的羊头是侧面形,人的体形则是正面形。......

2023-12-02

图132贺兰山岩画中变体形式的羊符号经过认真分析,笔者认为,这是以两只羊角为基本型构成的羊头正面形象,是羊头的符号化,也即为羊头符号,以这种符号指代羊,可以称之为“羊符号”。贺兰山岩画中的羊符号,也是从正面看羊头形,其上部也是一对左右下弯的羊角。这个羊角符号,与贺兰口岩画中的羊符号的形状毫无二致。......

2023-12-02

在贺兰口沟口南北山壁上,各有一处明代题刻。在贺兰口沟内南山壁上的是明万历三十七年的题刻,题刻边框高66厘米,宽51厘米,边框内竖行阴刻82字。贺兰口关隘又称“贺兰口墩”,为明代左屯卫五十三烽堠之一,保存基本完好。......

2023-12-02

每年6月24日,他们都要隆重庆祝古老的传统节日——太阳节。诸神之主的“日”,就是太阳神。100多年前,P.马克在俄罗斯乌苏里江流域的舍列缅捷也沃村和黑龙江沿岸的萨卡奇—阿梁地区发现了太阳神岩画。......

2023-12-02

从此,中国岩画走向世界,成为世界岩画群落中不容忽视的重要组成部分。他的学术成就和在国际岩画学界的威望,使我国岩画在国际上的知名度迅速提高,陈兆复教授也成为中国岩画走向世界的一面旗帜。转引自E.阿纳蒂为陈兆复著《中国岩画发现史》所作的序,上海人民出版社,1991年,第1页。......

2023-12-02

相关推荐