[19]企业的创新投入对企业的影响不仅仅体现在技术革新方面,而且体现在“吸收能力”方面。因此,创新投入的提高会促进企业提升吸收能力,帮助企业更好地识别和占领新市场,提高产品在市场中的竞争力,提升企业业绩。[20](二)创新投入与企业绩效的关系创新投入与企业绩效的关系是一种滞后的正相关关系。但由于创新投入具有支出金额巨大、不确定程度高、收益缓慢等特点,二者的这种正相关关系具有一定的滞后性。......

2023-08-31

2.3.1 文化的差异性

从文化的含义和本质规定性中,我们可以看到,不同文化间的社会规范也是不同的,不同文化间的差异是不容置疑、广泛存在的。我们可以从各种不同的文化对同一事物的判断和规定中看出这种差异。某种文化可能关注事物的一些方面,而另一种文化或许更关注它的另一些方面,例如,对于绩效考评,美国人更看重的是效率和激励,关注制度的制定与执行;欧洲人看重的是公平,对社会层面的秩序更为重视;日本注重对集体主义的培养,强调员工对企业的忠诚;中国人看重的是在实施过程中要给员工留有面子,重视感情高于重视制度。这种差异源于各国或各文化群体间的不同的传统。

差异性理论假定,不同的价值观和行为、不同的发展阶段和不平衡的自然资源分布等因素,保证了全球的多样性(Joynt&Warner,1985)。霍夫斯泰德(1991)进行的一项研究显示,来自不同国家和不同文化的雇员,即使被同一个跨国公司所雇用(例如IBM),他们对待工作仍保持着泾渭分明的态度。而在国家和民族的层面上,我们可以发现全世界的华人保持着相似的传统,大家在世界各地都保持着庆祝春节和中秋节的习俗;犹太人的信仰和价值观历经几千年仍然具有一贯性的风格,尽管历经漂泊、离散和战乱;而中国五十六个民族的鲜明的习俗、特色和民族性格,更可说明文化的差异性的广泛存在。

霍夫斯泰德是最早对文化的分解维度进行研究的跨文化研究专家,其所开发的系统已被广泛接受和运用。他在IBM公司进行的跨文化管理研究,涉及员工的基本价值观及信念,以及员工的收入、工作安全感、挑战性、自由、合作等工作特性,另外还涉及管理风格等问题。霍夫斯泰德根据对获取的数据的系统分析,归纳出描述文化差异的四种文化维度。在后续研究中,霍夫斯泰德及其他学者增加了所研究国家的数量,并提出了第五个文化维度,即长期取向(Hofstede 1991;Hofstede&Bond 1988)。

一、权力距离(Power Distance)

权力距离描述的是人的不平等问题。组织内部的权力不平等是功能性的、客观存在的,这是组织的实质要求,以此形成了上司与下属之分,以及权力在不同等级成员之间的分配。

在权力距离指数较高的国家,人们认可组织内权力的巨大差异,社会不平等现象非常显著,等级观念盛行,员工对权威显示出极大的尊敬。上司与下属之间是绝对服从的关系,不同等级成员之间存在潜在的冲突,只有权力才能促成他们的合作。而在权力距离指数较低的国家,人们把权力不平等视为一种不公正的现象,并通过法律、制度、程序等方式来保证公平。在这种社会中,等级的存在只是为了社会的便利而规定的不同角色,并力求将等级差异减少到最低程度。社会成员之间存在潜在的和谐,并通过团结与和谐建立起非权力的合作。

二、不确定性规避(Uncertainty Avoidance)

这是指一个民族或群体面临无把握的、不确定的或模糊的情景威胁时,力图以技术的、法律的、宗教的方式,来避免不确定局面发生的意识。

不同的民族在此方面有较大的强弱差异。在不确定性规避意识较强的民族,人们视不确定性为一种持续的威胁,并对此感到焦虑和不安,害怕事物的发展与变化,进而会尽量避免冲突与竞争;人们的从众心理较重,有强烈的保守思想,缺乏创新意识。不确定性规避意识较弱的民族则认为,不确定性是客观存在、可以坦然接受的,不应对此感到太大的压力,他们对事物的发展与变化持积极乐观的态度,同时崇尚个人主义,主张自我价值的实现,人们有强烈的创新意识和改革精神。

三、个人导向/集体导向(Individualism/Collectivism)

这指的是在一个社会结构中,人们关心自己的或直系亲属的利益的程度,以及做人、行事所立足的出发点。

个人导向性意识强的社会,推崇强烈的自我意识,一切以自我为中心,相信依靠个人的努力来实现自我价值。个人与组织或机构相对独立,更没有太多的感情依附,组织结构是相对松散的。在集体导向性意识强的社会中,人们更信任集体的力量,组织结构相对严密和强大。个人对集体有强烈的感情依附,成员在群体中更能感受到安全和满足。人们希望自己所归属的群体可以帮助和保护自己,同时,自己也应当对群体忠诚,平时更多地考虑到人际关系的和谐。

四、男性主义/女性主义(Masculity/Femininity)

这主要反映在社会对生活数量和生活质量的关注程度。如果男性主义占优势,表明一个民族更看重自信、自立、工作、绩效、成就、竞争、金钱、物质等方面的价值,对积极进取、果断决策、追求成功、赚取金钱、掌控权力、理性思维等行为情有独钟,更加重视个人的生活数量。一个女性主义占优势的社会则强调保持人际关系、看重服务、团结和谐等方面的价值观,会对弱者表示关切,并对他人的幸福表现出敏感和关心,更加重视个人的生活质量。

五、长期取向/短期取向

这个维度反映了一个民族对待长期利益和短期利益的价值观,某些民族关注短期利益的实现,而另一些民族关注长期利益的实现。

长期取向性的社会会更加放眼未来和关注未来,倾向于以动态和变化的观点去考察事物,注重节约和储蓄,人们习惯于做长远打算,经常思考目前行为对以后、甚至下几代人的影响。同时,倾向于认同个人间的不平等,时间观念淡薄,做事喜欢从长计议,信奉“美德”的力量。而短期取向的社会更关注眼前的利益,对当前的状态更感兴趣,他们的时间观念很强,讲求效率,信奉“真理”的力量。

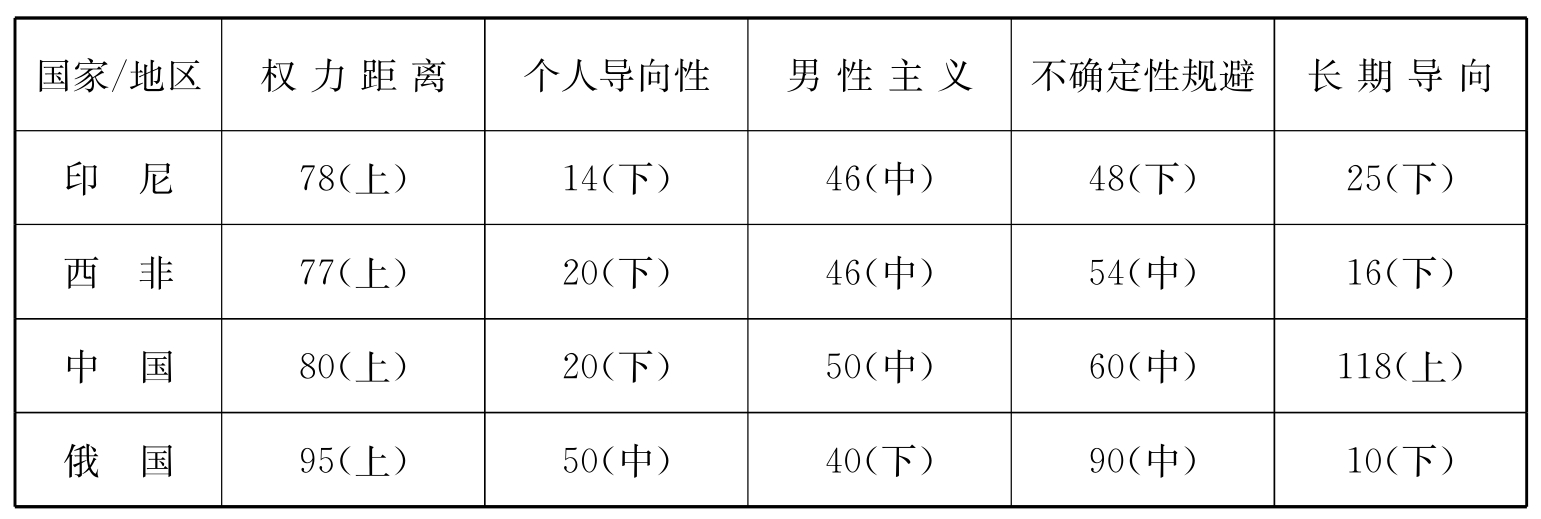

表2-1对部分国家或地区的文化维度进行了统计。

表2-1 霍夫斯泰德关于10个国家和地区的文化维度得分

续 表(www.chuimin.cn)

注:括号中的上、中、下对前四个维度来说,是指位于53个国家和地区的数据中的前、中、后三分之一段内;对第五个维度仅指从23个国家或地区所得分数中的前、中、后三分之一段内

资料来源:霍夫斯泰德,“管理理论的文化约束”,1993年

霍夫斯泰德的工作是建立在一个清晰的文化定义之上的,即“一个人类群体成员区别于另一个人类群体成员的集体思维模式”,他使用高度标准化调查问卷的实证性的研究方式,这使得对文化的研究达到了更深的层次,同时为后来的研究者指出了一个可行的方向。但是,霍夫斯泰德的研究没有考虑到,在一个文化范畴内,还有地区差异、亚文化和个体的偏差的可能性。

Klukhohm和Strodtbeck的价值观双向模型,强调的是文化必须形成适当的价值观系统,该模型从五个基本方面对文化问题进行解释。

(1)人的本性:将人性分为性善还是性恶,人性是可以改变的还是不可以改变的。有关人性的假设会影响管理的职能,主要是影响领导风格和与激励机制有关的管理职能。

(2)人与自然的关系:是选择主宰自然、与自然协调相处还是屈服于自然的力量。人与自然关系的价值观念,影响着管理人员对企业发展战略的选择,以及如何来把握经营方式的取向。

(3)时间的观念:可分为过去取向、现在取向和未来取向。过去取向强调传统、经验、历史的价值和作用;现在取向更强调关注现在的重大意义,不会太多地顾及明天;未来取向的观念则相信,今天的努力会影响到未来,对未来产生巨大的作用。

(4)做事方式:“存在型”的员工倾向于与生俱来的生活方式,会对当前的情况做出自然的富于情感的反应;“实干型”员工具有一种强制性的目标取向,强调通过行动和努力把事情完成。

(5)人际关系:包括个人、群体和等级关系。个人、群体方面区分了是个人还是群体来主导社会;等级关系则强调了人们之间与群体之间的地位差别。

Klukhohm和Strodtbeck的价值观双向模型,将人的价值观在二元对立中加以区分,而在实际情况下,组织会在不同情况下显现出两种不同的价值观,或者通过借鉴和渗透使之达到彼此融合的状态,而不是仅仅作出非此即彼的唯一性判断。

特罗姆彭纳斯和汉普顿特纳(Trompennaars&Hampden‐Turner,1997)从在欧洲两所商学院参加行政教育的国际管理者中,抽取了研究样本,确定了文化差异的七个重要方面。

(1)普遍主义与特殊主义:这个维度界定了我们如何判断他人的行为。在具有普遍主义倾向的组织中,会更加注重规范详尽的制度的制定,看重的是“规则”,不允许例外;而在特殊主义倾向的组织中,更看重关系和环境的特定责任,把注意力集中在当前形势的例外性上,更注重领导者的特殊才能,认为人治具有更高的作用。

(2)细节分析与整体统一:具有细节分析倾向的组织在人的培养方面会更注重专才的培养,在对员工的评价方面注重具体的量化指标;而具有整体统一倾向的组织会注重长期的、柔性的指标,更关注公司的整体运作。

(3)个人主义与集体主义:人们把自己看成独立的个体,还是组织群体的一部分?对组织而言,更重要的是应该关注员工个人的提高以及员工的权力、动机、报酬、能力、态度,还是更应该关注作为一个集体的所有成员以促进组织的进步?个人主义鼓励个人的自由和责任,集体主义鼓励个人为群体的利益而工作。

(4)内在倾向与外在倾向:这一维度反映的是不同的组织文化对感情表达的接受程度。内在倾向往往强调个人的内心判断、决定和承诺;而外在倾向则更强调利用外部和环境的因素。

(5)序列时间与同步时间:这一维度反映的是,对过去、现在和未来的看法,以及有关活动是序列性的还是同步性的。序列时间强调在尽可能短的时间断续地、迅速地做事情;同步时间强调同步进行所有的工作以便正好合拍、同时完成工作。

(6)成就定位与归属定位:这一维度反映的是依据什么赋予社会成员以地位?成就定位强调员工的地位是根据他们取得的成就和表现来确定;而归属定位则强调员工的地位取决于他们对公司来说重要的特征,例如年龄、工龄、性别、教育程度等。简而言之,成就定位看重某人做了什么,而归属定位则看重某人是谁。

(7)平等与等级:这主要取决于组织是应该平等地对待员工以激发他们最大的积极性,还是强调以与地位等级相关的判断力和权力,来指导和评价他们。

虽然这三个模型具有不同的构成维度,其研究的目的和角度也有差异,但其结果还是具有较多的重叠,它们对诸如人性、人与自然的关系、人与人的关系、时间观念、人的能动性取向等方面都做出了各自的解释。

有关在华跨国公司绩效管理的文章

[19]企业的创新投入对企业的影响不仅仅体现在技术革新方面,而且体现在“吸收能力”方面。因此,创新投入的提高会促进企业提升吸收能力,帮助企业更好地识别和占领新市场,提高产品在市场中的竞争力,提升企业业绩。[20](二)创新投入与企业绩效的关系创新投入与企业绩效的关系是一种滞后的正相关关系。但由于创新投入具有支出金额巨大、不确定程度高、收益缓慢等特点,二者的这种正相关关系具有一定的滞后性。......

2023-08-31

Erdem和Ozen运用McAllister等学者开发的信任问卷进行团队水平信任的测量,发现团队信任问卷的内部一致性系数为0.80,而且研究发现认知信任和情感信任与团队绩效具有显著的正相关。......

2023-12-07

Kirkman和Rosen在其研究中分别从团队工作意义、自我效能感、工作自主性和工作影响四个方面探讨了团队心理授权的内涵,本研究中更多引用Kirkman和Rosen提出的团队心理授权是内在工作激励的思想,从团队成员的能力导向授权体验和工作导向授权体验之间关系的两个方面去理解团队心理授权的核心成分和重要条件。本研究中团队心理授权的维度划分与Kirkman和Rosen提出的工作意义、自我效能、工作自主性和工作影响的四维划分既有联系又相区别。......

2023-12-07

喷嘴作为高速离心纺丝装置中的重要部件,其内部结构、直径和出口方向会影响射流的初始形状和纤维的运动轨迹,目前对于喷嘴结构的研究主要集中于喷嘴长度以及喷嘴直径对纳米纤维形态的影响。为探究喷嘴长度与喷嘴直径对PEO纳米纤维形态结构的影响,本实验以浓度为6%的纺丝溶液在4000 r/min转速下使用不同参数的喷嘴进行PEO纳米纤维的制备,进而观察纤维的直径分布。......

2023-06-23

研究五团队信任、团队心理授权与组织公民行为的关系基于团队心理授权理论、以往研究对团队信任、团队心理授权、组织公民行为之间的关系进行了探讨。分析方法主要采用因素分析、方差分析、回归分析和结构方程建模。......

2023-12-07

最初的批评来自对样本选择的讨论,即只选择正面案例的求同法容易夸大特定“共性”的作用。此后,学术界进一步的讨论是围绕选择性偏差和尽可能增加样本的做法,一些研究者对加里·金等人的倡议提出了不同看法。在亨利·布兰迪和大卫·科利尔主编的《重新审视案例研究》一书中,许多研究者针对选择性偏差问题进行了反驳。......

2023-08-16

浆内染色的方法应用简单,能使染色达到纸内,纸张染色均匀。间歇式浆内染色是最常用的染色方法,即将计量好的染料液加入调料浆池,按一定程序进行着色和充分混合后送往纸机浆池。浸渍染色常用于皱纹色纸及其他薄型色纸的生产。(二)影响染色的因素染料的性质、使用要求与方法、溶解、分散等影响染色效果。钙盐对多数染料有不良影响,如生产用水硬度过高,可加矾土处理,再进行染色。......

2023-06-23

为了分析阴极界面弱化是否是由电迁移导致的抗拉伸强度减弱的原因,我们分析了有、无电流加载时试样在拉伸试验后的断裂照片,如图11.4所示。图11.4有、无电流加载时试样在拉伸试验后的断裂照片没有电迁移;电迁移96 h;电迁移144 h......

2023-06-20

相关推荐