(一)植物对镉的吸收与富集植物对镉的吸收与富集取决于环境镉的含量和形态,镉在土壤中的活性及植物的种、属类型。镉是植物体不需要的元素,但许多植物均能从水和土壤中摄取镉,并在体内富集到一定数量。同种植物的不同品种之间,对镉的吸收和富集也出现较大的差异。(四)植物对砷的吸收与富集一般认为砷不是植物必需的元素。......

2023-12-02

一、重金属对人体健康的影响

(一)汞对人体健康的危害

被汞污染的食品,无论采用什么加工和烹调方法,均不能将所含的汞除净,故长期食用被汞污染的食品容易发生食品中毒。如1953年及1960年日本水俣市和新泻市因食用蓄积了工业废水中高浓度甲基汞的鱼,相继发生的“水俣病”事件。1971年至1972年,在伊拉克发生了由于食用经汞杀菌剂处理的小麦种子,中毒者达6 000多人,其中死亡500人的恶性事件。我国过去曾用含汞农药及废水灌溉农田地区,也发生过因农作物含汞量偏高并引起中毒的事故。这些都是甲基汞所引起的人为污染的结果。

1.汞的吸收、分布与排泄

人体对汞及其化合物的吸收,可通过消化道、呼吸道、皮肤3种途径。金属汞和离子型无机汞在肠道的吸收率很低,约5%~7%,有机汞的吸收率高达95%以上。金属汞主要是以汞蒸气经呼吸道进入体内。进入人体的无机汞被机体吸收的程度很低,只有离子态的汞才被吸收。汞被吸收后一方面与血浆蛋白、血红蛋白等血浆和组织的巯基(—SH)结合成结合型汞,另一方面与含巯基(—SH)的低分子化合物如半胱氨酸、还原型谷胱甘肽、辅酶以及体液中的阴离子形成扩散型汞,随血流分布于全身各脏器组织。甲基汞主要浓集于肝、肾及血液中。汞在体内的排泄,主要经粪便、尿,部分经汗腺、唾液、乳汁排出。

2.甲基汞的毒性及对人体的危害

有机汞中的苯基汞、烷氧基汞均易降解为无机汞。甲基汞为低分子烷基汞的代表,具有更强的毒性。

通过食品被吸收入人体的甲基汞可以直接进入血液,与红细胞血红蛋白的巯基(—SH)结合,随血流分布于各组织部位,并可以透过血脑屏障侵入脑组织,严重损害小脑和大脑两半球,特别是枕叶、脊髓后束和末梢感觉神经。甲基汞在大脑的感觉区和运动区蓄积量较高,尤其大脑后叶蓄积量最高,致使中毒患者视觉、听觉严重障碍。甲基汞通过胎盘侵入胎儿脑组织,从而对胎儿脑细胞造成广泛的损害。甲基汞还可引起肝、肾损害和致畸效应。甲基汞在体内可以引起慢性汞中毒,初始症状为疲乏,头晕,失眠,肢体末端、嘴唇、舌齿等麻木刺痛。继后发展为运动失调,语言不清,耳聋,视力模糊,记忆力衰退,严重者可出现精神错乱,痉挛死亡。

甲基汞在脑组织中呈碳—汞(C—Hg)原形蓄积,能长期蓄积于脑细胞内,在脑细胞中半衰期为240天,对脑细胞产生长期毒作用,使脑细胞出现退行性变。

甲基汞属高神经毒性物,成人引起急性、亚急性中毒的总剂量为20mg/(kg·bw)(体重)。引起胎儿急性、亚急性中毒剂量为5mg/(kg·bw)。

甲基汞尚可引起肝、肾损害。注射甲基汞的大鼠肝脏溶酶体中发现大量的汞,可引起肝脏的脂肪变性,空泡性变,萎缩,间质瘀血等。Bruce报道,长期给予大鼠甲基汞会出现肾病。许多学者报道汞引起肾脏病变部位主要在肾小管,使之产生混浊、肿胀及上皮退行性变。

甲基汞还可引起致畸效应。给予受孕小鼠甲基汞后出现死胎,吸收胎及仔鼠畸形。日本水俣病区妇女,食入含汞食品,通过胎盘引起胎儿先天性汞中毒,初生婴儿出现畸形,发育不良,智力减退,甚至脑麻痹而死亡。

3.人体汞允许摄入量及食品中汞限量

世界卫生组织1972年建议,成人每周暂定允许摄入量不得超过0.3mg,其中甲基汞摄入量不得超过每人每周0.2mg。

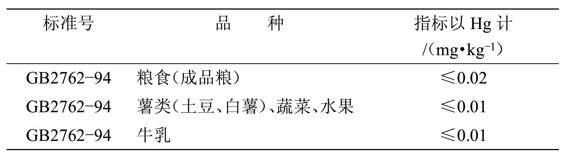

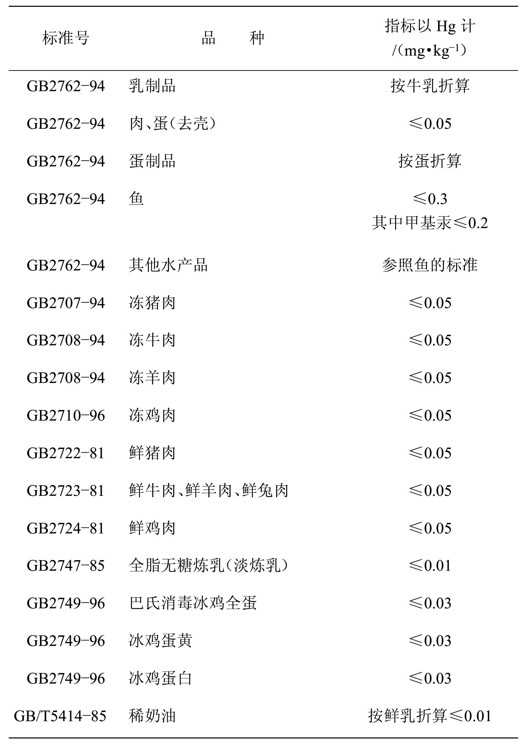

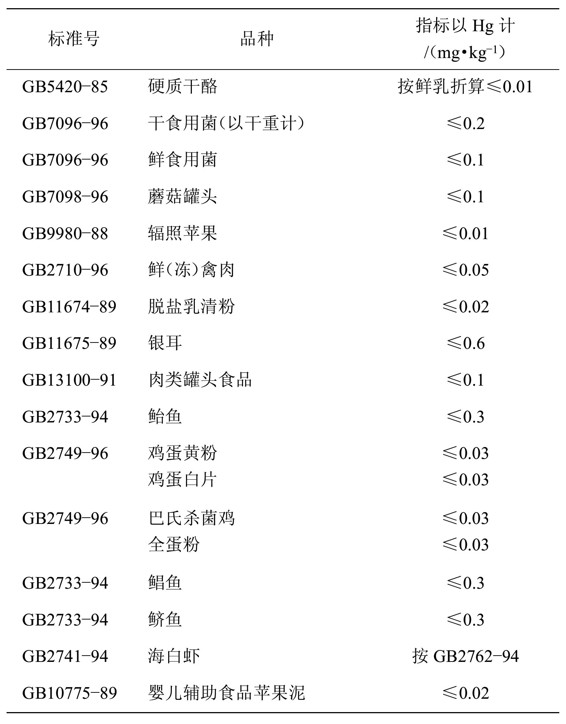

日本规定了水产品中总汞含量为0.4mg/kg,甲基汞含量为0.3mg/kg(此规定不适用于河川淡水鱼);美国、加拿大规定鱼中汞含量为0.5mg/kg;瑞典规定水产品中汞含量小于1mg/kg,并限每周吃1次;前苏联提出各种食品不得含有甲基汞的规定;澳大利亚规定蔬菜、水果中汞含量为0.1mg/kg;新西兰规定蔬菜、水果中汞含量为0.05mg/kg;荷兰规定蔬菜水果中汞含量为0.03mg/kg;联邦德国规定蔬菜水果中不得含有汞。我国食品中汞限量见表1—1。

表1—1 食品中汞限量卫生标准

续表

续表

(二)砷对人体健康的危害

1956年日本森永奶粉公司在制造奶粉时,使用了含砷的磷酸氢二钠作中和剂,从而在日本27个府县先后出现了奶粉砷中毒,患者达12 159人,其中120人因脑麻痹症而死亡。不少婴幼儿出现畸形残废。北京市郊农民误食拌过砒霜(As2O3)的小米,小米含砷量115~125mg/kg,小米饭含砷量37.5mg/kg,引起71人中毒。1974年美国和日本还分别报道了砷对有色金属冶炼厂工人和居民的健康的影响,结果表明肺癌发病率为对照人群的2~9倍,认为砷可以引起呼吸道癌。

1.砷的吸收、分布与排泄

元素砷和砷的硫化物不溶或很少溶于水,故不吸收或很少吸收。但砷的氧化物或盐类可以经过消化道、呼吸道和皮肤吸收。五价砷比三价砷容易吸收。进入人体的砷大部分与血红蛋白中珠蛋白结合,然后随血流分布到各组织部位,以肝和肾贮留量最高。砷易与角质蛋白结合,因而骨、皮、毛发、指甲等处有一定砷含量。在这些组织中虽然砷含量不高,但生物半衰期长。砷在体内可以甲基化,三价砷在体内可以氧化成五价砷,五价砷也能还原为三价砷,摄入过量砷可以导致砷中毒。砷主要经肾由尿排出,少部分经粪便排出,也可以通过乳汁、毛发、指甲排出。五价砷排出速度较快,三价砷排出较慢。

2.砷的毒性及对人体的危害

元素砷基本无毒,砷的氧化物、盐类及有机化合物具有不同的毒性。毒性大小取决于砷在体内蓄积的程度,毒性大小顺序为AsH3>As3+>As5+>RAsX>As0。砷化物的理化性质及机体状况可以影响砷的毒性。

砷的毒性表现:

(1)急性中毒 急性砷中毒主要是由误食误用砷化物而引起。一般30分钟以后可以出现症状,主要表现为胃肠炎症状,恶心、呕吐、腹痛、腹泻、“米泔”样大便。患者极度虚弱,脱水,腓肠肌痉挛,虚脱。严重时出现中枢神经症状,兴奋、躁动、意识模糊、昏迷,因呼吸中枢麻痹而死亡。

(2)慢性中毒 长期摄入少量的砷化物可以导致慢性砷中毒。除有进行性衰弱、食欲不振、恶心、呕吐等症状外,同时出现皮肤色素沉着、角质增生、末梢神经炎等特有体征。患者出现末梢多发性神经炎,四肢感觉异常,麻木、疼痛、行走困难至肌肉萎缩。皮肤色素沉着呈弥漫性灰黑色或深褐色斑点,并伴有白色斑点,称为砷源性黑皮症。皮肤角化主要在手掌,脚跖皮肤高度角化,并有可能转为皮肤癌。

(3)致癌性 无机砷可以诱发癌症。长期摄入无机砷可以引起肺癌及皮肤癌。但尚无有机砷致癌报告。

(4)致突变性及致畸性 砷化物,特别是无机砷化物不仅可以引起基因突变,染色体损伤和染色体畸变,还可以抑制酶和DNA修复。砷不仅具有致突变性,而且还是一种强诱变剂。三价砷比五价砷诱变作用更强,三价砷对染色体的损伤作用比五价砷强五倍。五价砷和三价砷均有致畸作用,砷可以通过人和哺乳动物的胎盘导致胎儿畸形。一般认为有机砷在体内需经转化为无机砷及其衍生物而起作用。

动物实验大鼠经口摄入As2O3LD50为3217mg/(kg·bw),绝对致死量大于70mg/(kg·bw)。经口摄入As2O3致死量为100~300mg[1~2.5mg/(kg·bw)],中毒量为10~50mg。

3.人体砷允许摄入量及食品中砷限量

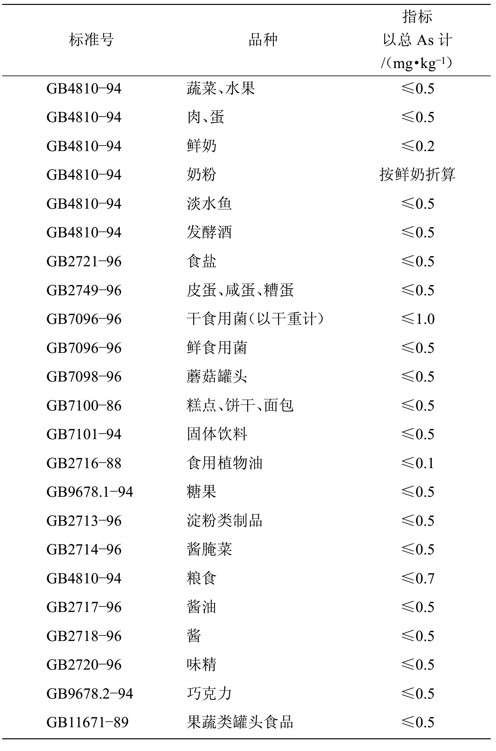

世界卫生组织暂定每日砷最大允许摄入量为0.05mg/(kg·bw)。有的国家为0.25~0.33mg/(kg·bw)。我国食品中砷限量见表1—2、表1—3。

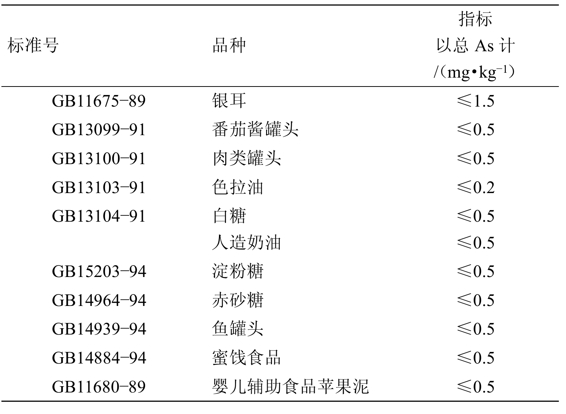

表1—2 食品中砷限量卫生标准

续表

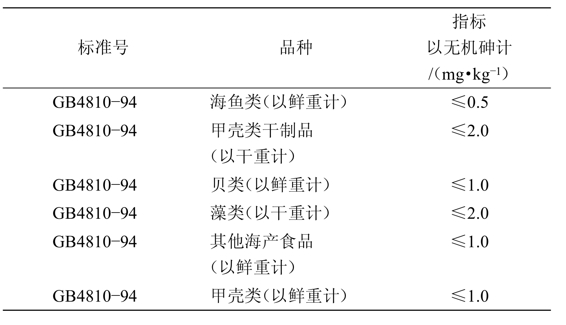

表1—3 海产类食品中无机砷限量卫生标准

(三)镉对人体健康的危害

美国、法国均有报道,因使用镀镉容器盛装食品及饮料引起人的急性中毒事件。日本早期的骨痛病是因为食用含有高量镉的大米而引起的。日本某镉污染区稻米中镉含量为0.36~4.17mg/kg。我国污灌区曾受镉污染的地区有11个省市、25个地区,所产稻米含镉量为1.32~5.43mg/kg。

1.镉的吸收、分布与排泄

通过食品摄入的镉吸收率很低,一般5%~10%。镉吸收后主要分布于肝、肾中,少量贮于甲状腺、骨、睾丸等组织。肝、肾中镉含量约占人体总蓄积量的50%。肾皮质镉含量比总肾镉含量约高50%。镉在体内绝大部分是以金属硫蛋白状态存在。血中的镉95%存在于血球中,其中84%与硫蛋白结合。骨中镉约26%同硫蛋白结合。体液偏中性时镉硫蛋白结合比较稳定,不致释放出镉离子,镉离子同硫蛋白结合在某种程度上起到了解毒作用。若过量摄入镉,使硫蛋白的生成和结合达到或超过饱和状态时则会出现毒性。镉在体内可长期蓄积,其生物半衰期长达10~30年。通过食品摄入的镉约70%~80%从粪便排出,经尿排出的占20%,也可以经乳汁排出少量。

2.镉的毒性及对人体的危害

金属镉一般不具毒性,其化合物毒性大小与其种类有关。主要毒性表现如下:

(1)急性中毒 动物实验说明硫化镉、硒磺酸镉的毒性较低,氧化镉、硫酸镉毒性较高。镉中毒最低剂量为13mg/(kg·bw),最高剂量达530mg/(kg·bw),平均为100mg/(kg·bw)。急性镉中毒者10分钟到数小时可以发病,出现流涎、恶心、呕吐等消化道症状。通常约经7小时开始恢复,24小时完全恢复。但严重者可致虚脱死亡。

(2)慢性中毒

①肾功能障碍是镉慢性中毒的特殊症状之一。主要损害肾近曲小管,同时也可以损害肾小球。长期镉暴露者中毒早期常出现肾小管性蛋白尿,主要排出分子量为1万~2.5万的蛋白质。其尿镉排出量可达1.2~3.2g/L。当镉损害肾小球时,尿中可出现高分子蛋白,或以高分子蛋白为主的混合型蛋白尿。

肾损害的表现除见于肾小管重吸收功能降低,肾小球过滤能力增加外,还可见尿浓缩功能降低。尿钙、黏蛋白和尿酸排出量增加,导致尿中晶体—胶体关系改变。也有报道常接触镉者肾结石发生率较高。

②镉可抑制机体免疫功能、干扰免疫球蛋白和生成不正常的排列结构。使红细胞脆性增加,从而大量破坏红细胞而引起贫血。

③钙代谢失调与骨软化症:在慢性镉中毒中,钙代谢失调引起肾结石所致肾绞痛和骨软化或骨质疏松所致骨骼症状。

日本发生的骨痛病是以肾损伤和代谢障碍为主的慢性镉中毒症。

(3)致突变作用 体内外实验均发现镉有致突变作用。如用氯化镉皮下注射显示出卵细胞染色体数目异常。用硫酸镉处理地鼠细胞株,经培养后发生染色体畸变。

(4)致癌作用 镉的致癌作用早已为动物实验所证实。以镉的不同化合物进行皮下注射或静脉注射,均可诱发肿瘤。但经口给予尚未见诱发肿瘤反应。

(5)致畸作用 对多种动物实验证明,镉有致畸作用。受孕早期进行镉染毒,胎鼠出现多种畸形。受孕后期进行镉染毒,可引起胎鼠死亡。

3.人体镉允许摄入量及食品中镉限量

1988年FAO/WHO专家委员会提出了镉的暂定每周可耐受摄入量(PTWI)为0.007mg/(kg·bw)。以平均体重60kg折算,每人每日镉的允许摄入量为60μg。

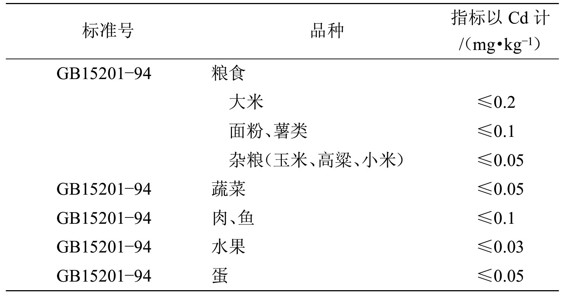

表1—4 食品中镉限量卫生标准

表1—5 食品中镉限量卫生标准(外国)

(四)铅对人体健康的危害

我国早期有较多因用含铅锡壶盛酒引起食物中毒的报道,以及用含铅量较高的焊锡冰模制作冰棒引起食物中毒的报道。(www.chuimin.cn)

1.铅的吸收、分布与排泄

非职业性接触的成年人,摄入铅的主要来源是食物。估计每人每日由膳食摄入铅约300μg,由于膳食中钙、植酸和蛋白质等因素的影响仅有5%~10%的铅被人体吸收。儿童吸收率达30%~50%。缺钙和低钙膳食可促进铅的吸收。吸收进入血液中的铅以磷酸氢铅、铅与蛋白质的复合物及铅离子等形式存在,以磷酸氢铅为主,其溶解度为12.6mg/L,以后逐渐形成溶解度仅为0.13mg/L的正磷酸铅。正磷酸铅沉积于骨组织。在一般情况下铅占人体铅负荷的80%~90%,其半衰期2~20年。当缺钙或食入酸碱性药物而使血液酸碱平衡改变时,铅可以再形成可溶性磷酸氢铅而进入血液,引起内源性铅中毒。在软组织中肝、肾、脑铅含量较高,软组织、血液和体液铅总含量约占10%,其半衰期为20~40天。血中铅约95%分布在红细胞内,血浆中占5%左右,这些离子型血浆铅容易扩散而进入其他组织。各部位、细胞、体液中铅呈动态平衡。体内铅大部分经肾脏排出,小部分随粪便、乳汁、唾液等排出。

2.铅的毒性及对人体健康的危害

(1)急性中毒 铅化合物的毒性有较大差异。如四乙基铅的毒性大于砷酸铅,醋酸铅的毒性更小。引起人的急性铅中毒最低剂量为5mg/(kg·bw)。主要症状为口有金属味、流涎、呕吐、便秘或腹泻。阵发性腹绞痛,血压升高。严重时出现痉挛、抽搐、瘫痪、昏迷和循环衰竭。

(2)慢性中毒 长期铅接触慢性中毒,可以影响机体多种功能,比较重要的是损害造血系统、神经系统及肾脏。

造血系统损害:主要表现为红细胞、血红蛋白过少,贫血及溶血性贫血。

神经系统损害:过量铅可使中枢神经系统和周围神经系统受损。脑是铅反应最敏感部位,铅中毒引起神经介质及神经传导有关的酶学变化。脑损伤也可见组织结构的改变,脑水肿,脑血管变化。严重铅中毒出现铅中毒性脑瘤,患者视力模糊,意识模糊,肌肉痉挛,记忆力丧失,脑水肿。周围神经受损主要表现为肌无力,伴有震颤,运动失调,腕下垂等。

肾脏损害:急性和慢性铅中毒均可引起肾病。慢性铅中毒可以引起渐进性肾小管萎缩,间质纤维化,肾功能障碍,肾小球过滤减少,最后导致肾衰竭。

(3)致畸、致突变、致癌性 动物经口试验证明铅可引起精子畸形改变及睾丸DNA和RNA含量增加。无机铅或有机铅均有致畸作用,导致胚胎发育差,并出现肢体畸形。

早期文献中有报道接触高浓度铅的女性,有不孕,易流产,胎儿异常等情况,男性则出现性功能减退,精子减少,精子异常。铅可通过胎盘进入胎儿体内发生危害。

动物实验和对接触铅工人的调查,均发现染色体畸变细胞数目增加,损害主要发生在染色单体上如裂隙、断裂、碎片,也可见其他染色体畸,如易位,双着丝点,非整倍体等。

高浓度铅对动物可显示致癌活性,给予大小鼠醋酸铅饲料可诱发良性和恶性肾肿瘤,但流行病学调查对人的致癌性还无定论。

慢性铅中毒还可导致免疫功能下降。

3.人体铅允许摄入量及食品中铅限量

美国FDA(1992)提出铅的每日耐受总量为:儿童≤6岁,60μg;儿童≤7岁,150μg;孕妇,250μg;成人,750μg。1991年美国国家控制中心(CDC)制定新的儿童中毒诊断标准为血铅水平超过或等于10μg/dL,不管是否有相应的临床症状和其他血液生化变化。这一标准已于1994年5月在美国首都华盛顿举行的第1届全球儿童铅中毒预防大会上被来自30个国家和地区的官员学者认定。1993年第41届JECFA会议上再次评价铅的安全摄入量,否认了成人铅的暂定每周摄入量为50μg/(kg·bw),建议所有人群铅的暂定每周摄入量为25μg/(kg·bw)。

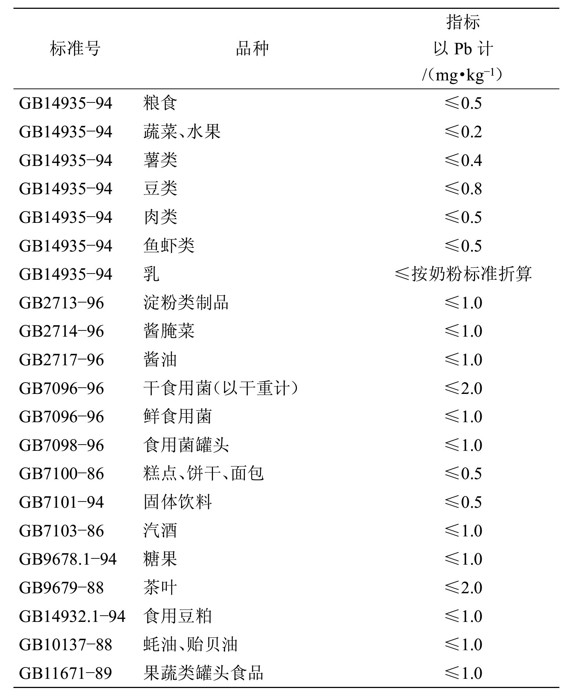

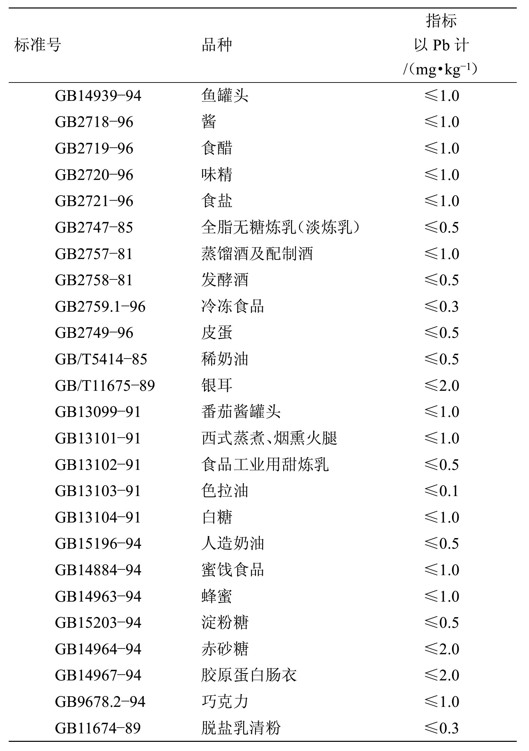

表1—6 食品中铅限量卫生标准

续表

(五)铬对人体健康的影响

1.铬的生物学效应

铬在体内与蛋白质及各种低分子量的配体结合,参与机体的糖、脂肪、蛋白质代谢,促进人体正常代谢与生长发育。铬在体内主要是作为胰岛素促进剂而发挥作用。铬是葡萄糖耐量因子的主要成分,该因子由三价铬、尼克酸、甘氨酸、半胱氨酸、谷氨酸组成,作为胰岛素的辅助因子,以增强葡萄糖的利用,使葡萄糖向脂肪转变。铬和脂肪代谢关系密切,铬可以降低血清胆固醇,提高HDLC含量,减少胆固醇在动脉壁沉积。铬也能增强RNA的合成。铬缺乏时葡萄糖耐量受损,血胰岛素水平升高,血胆固醇增加。动物缺铬可见发育不良,寿命缩短及死亡率增加。

2.铬的吸收、分布与排泄

人体对无机铬的吸收很差,约为0.5%~1%。但具有生物活性的铬分子,吸收率可达10%~25%。有机铬易在机体代谢过程中被利用。铬在小肠内被吸收,六价铬比三价铬吸收更容易。吸收的六价铬可以迅速通过红细胞膜,并与血红蛋白的珠蛋白部分结合。三价铬不能通过红细胞膜,它与血浆β—球蛋白结合,在生理剂量内被运到组织与运铁蛋白结合。铬进入细胞后,分布于亚细胞结构中,约49%在细胞核,23%在细胞液,其余分布在线粒体。进入体内的铬主要分布于肝、肾、脾和骨中。人体结合的总铬量估计在6mg以下。铬具有蓄积性,从各组织部位中排出缓慢。铬在体内半衰期为27天。进入人体的铬80%以上从尿排出,小部分经粪便、乳汁、毛发排出。在胃肠道内的六价铬,通过胃酸作用还原为三价铬。

3.铬的毒性及对人体健康的危害

(1)急性中毒 铬的毒性与其存在的价态有关,六价铬的毒性较强,为中等毒性物质,三价铬属低毒物质。服铬化合物可以导致人急性中毒,刺激和腐蚀消化道,引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻、脱水、血便,并伴有头痛、头晕、烦躁不安、呼吸急促、发绀、肌肉痉挛,肾功能衰竭,致昏迷、休克;人口服重铬酸钾的致死剂量为3g。

(2)慢性中毒 较高剂量下Cr3+可影响蛋白质的合成,干扰脂质代谢和睾丸的能量代谢。Cr3+的有作用的剂量为400mg/(kg·bw)。以Cr6+喂养大鼠90天,100mg/kg的剂量引起动物体重降低,800mg/kg剂量使SGPT显著升高。经口长期灌入六价铬化合物,家兔7mg/(kg·bw)、狗5mg/(kg·bw),可以引起白细胞分类改变,幼稚白细胞增多,胃肠道炎症,细胞增殖,黏膜层变厚。

(3)致突变与致癌性 铬有明显的致突变作用,六价铬与三价铬均有致癌作用。长期接触铬的工人中肺癌发病率较未接触铬作业者增高。

(4)人体铬允许摄入量及食品中铬限量

Schroeder(1973)提出人对铬最低需要量为每人每日0.2mg,耐受量为每人每日10mg。中国营养学会建议作参考的安全和适宜摄入量为每人每日0.05~0.20mg。世界卫生组织推荐每人每周铬的摄入量为0.14~3.5mg,每人每日为0.02~0.5mg。中国预防医学科学院营养与食品卫生研究所提出六价铬(以K2Cr2O7计)每日允许摄入量为0.05mg/(kg·bw)。中国“食品中铬限量卫生标准科研协作组”提出,每人每日总铬允许摄入量以K2Cr2O7计为3mg,若以Cr计则为1mg。

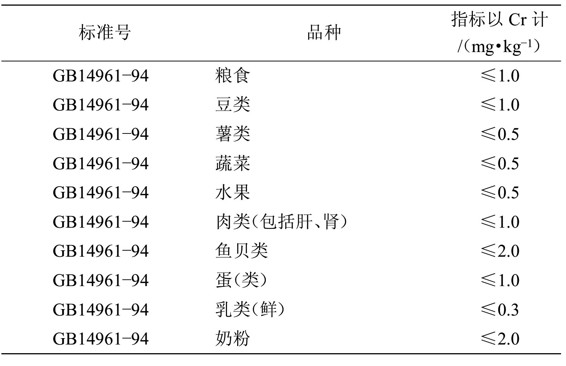

表1—7 食品中铬限量卫生标准

(六)铜对人体健康的影响

1.铜的生物学效应

铜是人体健康不可缺少的微量营养素,对于血液、中枢神经和免疫系统,头发、皮肤和骨骼组织以及大脑和肝、心等内脏的发育和功能有重要影响。铜是血、肝、脑等铜蛋白的组成部分,有30种以上的蛋白和酶中含有铜,铜是几种胺氧化酶的必需成分。铜还参与细胞色素酶中铁的吸收和转移。铜也是赖氨酸氧化酶的成分之一。人体缺铜会引起铜不足血症,婴儿因缺铜也会得营养病。在婴儿中铜缺乏出现的症状是贫血、腹泻、Menks卷发综合征。铜主要从日常饮食中摄入。世界卫生组织建议,为了维持健康,成人每公斤体重每天应摄入0.03mg铜,孕妇和婴幼儿应加倍。缺铜会引起各种疾病,可以服用含铜补剂和药丸来加以补充。

2.铜的吸收、分布与排泄

铜是人体必需的元素,广泛分布在人体的脏器组织。人每日摄取的铜量一般为2~4mg,主要从食物中摄取。经口服摄取的铜被消化系统吸收比较多,大约为30%。进入血液中的铜存在于血清和血红细胞中,铜先与血清蛋白松散结合,透过细胞膜与组织交换。此外,铜在肝内与u—球蛋白牢固结合成铜蓝蛋白,铜蓝蛋白约占成人血浆铜的95%。人体中含铜总量大约为100mg,体内平均浓度1.4mg/kg。肝、脑、肾含铜量较高,肌肉含铜量占体内含铜总量的35%。人吸入体内的铜,主要从胆汁中排泄,少量通过直肠排出及经肾从尿中排泄。

3.铜对人体的危害

铜盐的毒性以醋酸铜、硫酸铜毒性较大,特别是硫酸铜,经口服即使微量往往也引起急性中毒,大量食入可发生肝小叶中心区坏死。对于人体,即使内服硫酸铜0.1~0.15g,也会导致胃、肠等消化系统的各种症状。如果内服0.7~1.0g,便引起严重腹痛、呕吐、下痢、血尿、意识不清等症状,甚至有死亡的可能,有时还并发黄疸,当其他症状消失后,肝症状往往残留。人体含铜过量,肝内含铜量会增加数倍。超过忍受限度时,红细胞不能摄取全部铜,铜突然释放到血清内,结果发生溶血。此外,铜抑制谷胱甘肽还原酶,并使细胞内还原型谷胱甘肽减少,使血红蛋白变性,发生溶血性贫血。铜过量还表现为引起Wilson氏症,其主要症状是胆汁排泄铜的功能紊乱,造成组织中铜贮留,首先蓄积于肝脏内,引起肝脏损害,出现慢性、活动性肝炎症状。当铜沉积于脑部引起神经组织病变时,则出现小脑运动失常和帕金森综合征。铜沉积在近侧肾小管,引起氨基酸尿、糖尿、蛋白尿和尿酸尿。在作业现场,曾发生急性铜中毒,最明显的是黄铜热。

4.人体铜允许摄入量及食品中铜限量

世界卫生组织(WHO)建议,为了维持健康,成人每公斤体重每日应摄入0.03mg铜,孕妇和婴幼儿应加倍。世界卫生组织和粮农管理委员会倾向的推荐标准为成年男子的每日平均铜摄入量不超过12mg,成年女子的平均铜摄入量不超过10mg。

表1—8 食品中铜限量卫生标准

(七)锌对人体健康的影响

1.锌的生物学效应

锌是人体所必需的元素之一。成人体内含锌约2~3g,存在于所有组织中,3%~5%在白细胞中,其余在血浆中。锌参加人体内许多金属酶的组成,是人机体中200多种酶的组成部分,在按功能划分的六大酶类中,每一类中均有含锌;锌促进机体的生长发育和组织再生,促进食欲,促进性部位和性机能的正常;锌参加免疫功能过程;在多核苷酸转录、翻译及遗传表达方面起重要作用;松散地与乳铁蛋白结合,促进铁蛋白的生成和运输,参与血糖控制。

2.锌的吸收、分布与排泄

人主要从食物中摄取锌。锌是人体必需的元素之一,广泛分布在人体的脏器组织。人体内的锌大部分集中在肌肉(占总量的60%)和骨(占30%)内。粪便是锌的主要排泄途径,它包括由胰腺、胆汁分泌的锌及不能被吸收的锌。锌由尿、汗腺排出很少,但在暑天可从汗腺中排出3mg/d。皮肤、指甲及毛发等也是锌排泄的部位。

3.锌对人体的危害

锌是人体必需的元素,人体缺锌会引起许多疾病。但摄入过量的锌对人体也有不利的影响和危害。据资料介绍,当饮用水中锌浓度为30.8mg/L时,曾发生恶心和昏迷的病例。另据报道,饮用水中锌浓度达10~20mg/L时,有致癌作用。摄入含有过量锌的食物和饮料会引起锌中毒。症状主要局限于胃肠道,如呕吐、肠功能失调和腹泻。食入氯化锌腐蚀剂的毒害更为严重,可出现胃痛,胸骨疼痛,流涎,唇肿胀,喉头水肿,呕吐,剧烈腹痛,便血,脉率增快,血压下降,可导致肠道坏死和引起溃疡,严重者由于胃穿孔引起腹膜炎、休克而死亡。在工作岗位上直接接触锌盐,会对皮肤起强烈的刺激作用。可引起皮炎、皮肤溃疡。接触铬酸锌可引起顽固的湿疹。吸入大量氧化锌烟尘后,可引起锌中毒,产生金属烟雾热,还会引起严重的呼吸道疾病。

4.人体锌允许摄入量及食品中锌限量

WHO 1977年推荐了临时的锌供给量标准为:(按每人每日计)婴儿及儿童0~12个月6mg,1~10岁8mg;男性11~17岁14mg,18岁以上11mg;女性10~13岁13mg,14岁以上11mg;妊娠妇女15mg;授乳妇女27mg。这一标准是按锌的可利用率为20%提出的。中国营养学会推荐健康成人每日约需锌12.5mg。

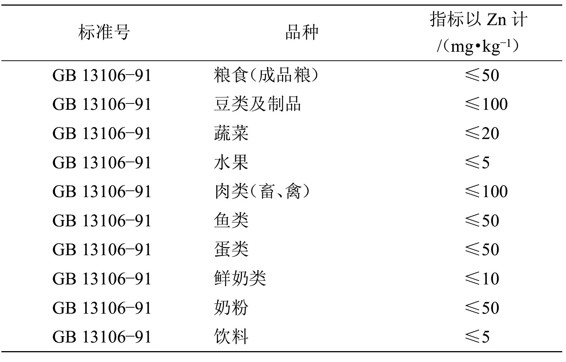

表1—9 食品中锌限量卫生标准

(八)镍对人体健康的影响

1.镍的吸收、分布与排泄

人主要从食物中摄取镍。人体含镍总量约为6~10mg。进入人体内的镍,广泛分布于骨骼、肺、肾、皮肤等各个组织部位,其中以骨骼中的浓度较高。镍在血浆中与u—球蛋白结合,对一些酶如精氨酸酶、羧化酶等具有活化作用。人体内的镍主要通过粪便排出,尿中排出量较少。

2.镍对人体的危害

经口服摄入的金属镍和镍盐,一般是低毒的。当人体摄入大量镍时可引起急性中毒,出现恶心、眩晕、头痛、呼吸困难和胸痛,还可引起严重肺水肿、咳嗽、心动过速、发绀,严重者可死于间质性肺炎。长期少量接触可引起慢性中毒,产生长期危害,并可引起癌症发病率增加。

镍对人体的影响主要是空气中的镍,经呼吸道吸入或通过皮肤吸收时发生。其影响程度受化学形态的支配。金属镍几乎没有急性毒性,一般镍盐具有毒性,羰基镍则产生很强的毒性。羰基镍以蒸气形式迅速由呼吸道吸收,皮肤也能少量吸收,前者是作业环境中毒物侵入人体的主要途径。人的镍中毒特有症状是皮肤炎、呼吸部位障碍及呼吸道癌。

3.人体镍允许摄入量及食品中镍限量

1978年世界卫生组织刊物(WHO Chronicle 32∶382,1978)中指出,成年人每日仅需镍0.02mg。有报道认为每日摄入0.4mg可满足代谢平衡,还有报道认为每日需要量为2~5mg。总之,人体对镍的需要量尚需进一步验证确定。我国规定作业车间空气中羰基镍的允许浓度为0.001mg/m3。

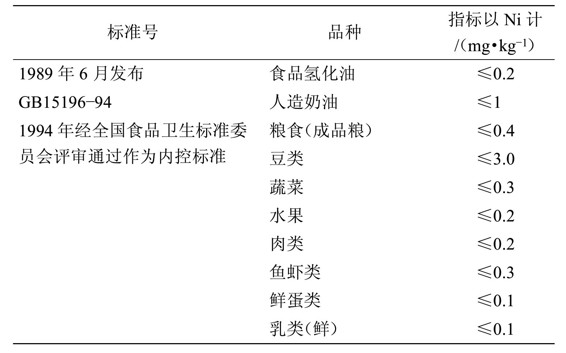

表1—10 食品中镍限量卫生标准

有关柑橘环境质量与食用安全控制的文章

(一)植物对镉的吸收与富集植物对镉的吸收与富集取决于环境镉的含量和形态,镉在土壤中的活性及植物的种、属类型。镉是植物体不需要的元素,但许多植物均能从水和土壤中摄取镉,并在体内富集到一定数量。同种植物的不同品种之间,对镉的吸收和富集也出现较大的差异。(四)植物对砷的吸收与富集一般认为砷不是植物必需的元素。......

2023-12-02

并通过食物链和生物浓缩,摄入人畜体内,可在肝脏、脂肪、乳汁中积累,对人畜存在潜在危害,影响人畜健康。a.对人体的影响给志愿者食用已测定过DDT残留的膳食以研究DDT对健康的影响。a.对人体的影响20世纪70年代我国拟将林丹取代工业品六六六。由于这类农药的脂溶性特点,进入人体易蓄积于脂肪及富含脂肪的组织中。......

2023-12-02

重金属的污染还可使土壤中微生物的总量成倍地降低,阻碍植物的生长和固氮作用。另外,砷、镉、铅等重金属对土壤酶活性产生影响,使一些淀粉酶和β—葡萄苷酶的合成受到抑制。重金属在土壤—植物系统中的迁移直接影响到植物的生理生化和生长发育,从而影响作物的产量和质量。过量的砷对植物有严重危害,表现为叶片脱落,根部生长受阻、坏死。镍对植物的危害,主要是抑制植物生长。多种重金属的复合污染也是如此。......

2023-12-02

服饰与人体健康穿衣不仅是为了遮体、装饰仪表,更有着调节体温,防暑御寒的保健功能,在日常生活中,后者常常被人们所忽视,或作了不科学的处理。不可忽视化纤服装对健康的危害。孩子穿着应有利活动与健身。还有的孩子穿的衣裤采用宽边松紧裤腰,对胸部、腹部产生压迫感,直接影响到孩子肺活量与呼吸道的正常发育与健康。从生理卫生角度来看牛仔裤对男女的健康都是不利的。......

2023-12-04

许多国家采用注册登记办法控制批准使用农药,注册是国家管理农药最普遍的形式。其后,《中华人民共和国农药管理条例》明确规定国家实行农药登记制度和农药生产许可制度。第三十七条规定“县级以上各级人民政府有关部门应当做好农副产品中农药残留量的检测工作,并公布检测结果。”......

2023-12-02

尿液与人体健康正常人的尿色呈淡黄色,但由于各人的体质,每天吃的食物和饮水量以及排尿次数不尽相同。因此,尿液的淡黄色程度也有深有浅,有的人因服用某些药物,也可使尿液颜色发生暂时性变化。......

2023-12-04

食用虾有利于预防高血压及心肌梗死,预防自身因缺钙所致的骨质疏松症,防止动脉硬化,扩张冠状动脉等。但是不适宜患过敏性鼻炎、支气管炎、反复发作性过敏性皮炎的老年人食用。另外,食用虾时,应该避免与葡萄、石榴、山楂、柿子等同食。因为虾含有比较丰富的蛋白质和钙等营养物质。取少量鸡汤煮沸,酌加味精、精盐和料酒,撇去浮沫,加淀粉勾成稀汁,浇在大虾上面,淋些鸡油即可。......

2023-11-29

居室色彩与人体健康色彩对人们身心健康、思维方式、行为情绪有着很大的影响,有的颜色可以催眠;有的颜色可以引起食欲;也有的颜色可以使人消除疲劳,改善肌体的机能,增强思维灵敏性。反之,居室面积较大,色彩选择宜深。一般地说,居室多采用日光灯为主灯,灯具选用乳白色、浅蓝色为好,使主灯与装饰灯的色调统一,浑然一体。此外,要考虑到地面色彩与家具色彩的协调性、二者不能过于接近,不然会使家具失去线条感、立体感。......

2023-12-04

相关推荐