迎合顾客需要的特色营销顾客是企业的生命之泉,企业必须提供高质量的服务来满足或超过现有的、新的内部顾客和外部顾客的要求和愿望。而迎合顾客需要更为根本,因为,没有顾客,没有消费者,无论多么优质的产品,也不可能产生经营者期望的效益。只有高品质的服务,才能保证企业获得长久的顾客支持,永立不败之地。......

2023-12-05

9.1 激励概述

9.1.1 激励的含义与过程

激励,是指影响人的动机,加强、激发、引导和推动人的行为指向目标的活动或过程。美国管理学家贝雷尔森和斯坦尼尔认为,一切内心要争取的条件、希望、愿望、动力等都构成了对人的激励。通常说到管理人员激励他们的下属,也就是说他们希望所做的事情会满足这些驱动力和愿望,并引导下属人员按所希望的方式去行动。

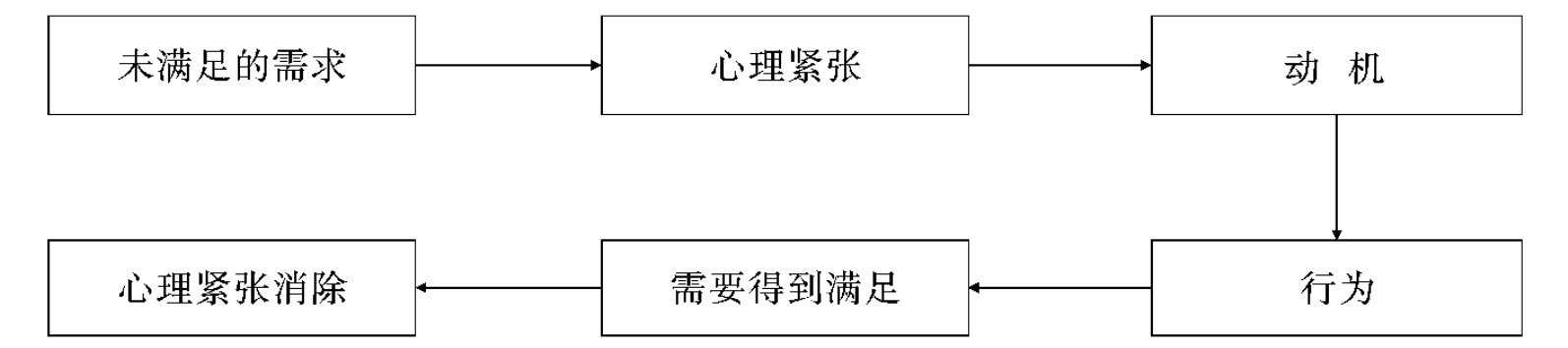

激励过程就是一个由需要开始,到需要得到满足为止的连锁反应。当人产生需要而未得到满足时会产生一种紧张不安的心理状态,在遇到能够满足需要的目标时,这种紧张不安的心理就转化为动机,并在动机的驱动下产生向目标努力的行为,目标达到后,需要得到满足,紧张不安的心理状态就会消除。如图9-1所示。

图9-1 行为的基本心理过程示意图

最初的需求得到满足之后,人们又会产生新的需要,从而引起新的动机和行为。这就是激励过程。可见,激励实质上是以未满足的需要为基础,利用各种目标诱因激发动机,驱使和诱导行为促使实现目标,提高需求满足程度的连续心理和行为过程。

其中,动机是指引起个体活动、维持并促使该活动朝向某一目标进行的内在作用。而努力、组织目标和需求是影响动机的三个关键因素。努力是强度或内驱力指标,而需求是一种内部状态,它使人感到某种结果具有吸引力。

在人们为满足需求发起行为时,并非每次努力的行为都能实现目标。在需求没有得到满足、目标没有实现的情况下,人会产生挫折。所谓挫折是指人们在通向目标的过程的道路上遇到的障碍。对挫折的反应是因人而异的。根据心理学家的研究,当一个人遇到挫折时,他可能会采取一种积极适应的态度,也可能会采取一种消极防范的态度,以缓解或减轻这种紧张状态。

组织激励就是这样一个过程,人们的最终行为是由起初最强烈的动机所引发和决定的,因此在管理活动中,领导者可根据组织成员的需求来设置某些目标,并通过目标导向使组织成员产生有利于组织目标的优势动机,并按照组织所需要的方式去行动。

9.1.2 人性假设

激励的对象是组织中的人,因此正确地认识人,有助于激励职能的发挥。对人的认识包括对人本身的特性(即人性)的认识和对人所处的环境特性(即客观存在的周围环境)的认识。这里我们着重论述对人本身的特性的认识,即“人性”的假设。

1.“经济人”假设

“经济人”,也称为实利人。此假设认为,人的一切行为都是为了最大限度地满足自己的利益,工作动机是为了获得经济报酬。美国管理学家麦格雷戈在他所著的《企业的人性面》一书中,提出了两种对立的管理理论,其中X理论就是对“经济人”假设的概括。其基本观点如下:

(1)多数人十分懒惰,他们总想方设法逃避工作。

(2)多数人没有雄心大志,不愿负任何责任,而甘心情愿受别人指导。

(3)多数人的个人目标都是与组织目标相矛盾的,必须用强制、惩罚的方法,才能迫使他们为达到组织的目标而工作。

(4)多数人干工作都是为了满足基本的需求,只有金钱和地位才能鼓励他们工作。

(5)人大致可以划分为两类人:一类是符合于上述设想的人;另一类是能够自己鼓励自己,能够克制感情冲动的人,这些人应担当管理的责任。

基于这种假设所引出的管理方式认为,组织应以经济报酬来使人们服从和作出绩效,并应以权力与控制体系来保护组织本身及引导员工,其管理的重点在于提高效率,完成任务,特征是订立各种严格的工作规范,加强各种法制和管制。为了提高士气用金钱刺激,同时对消极怠工者严厉惩罚,即采取“胡萝卜加大棒”政策。泰勒制就是“经济人”观点的典型代表。

2.“社会人”假设

霍桑试验研究的最大意义,在于它使大家注意到:社会性需求的满足往往比经济上的报酬更能激励人们。人们在长期的社会生活中发现,只有在顾全群体利益时,个人利益才能得到保障。“社会人”的基本假设就是:(www.chuimin.cn)

(1)社会需要是人们工作的主要动机,通常,人们要求有一个良好的工作氛围,并与同事间建立良好的人际关系。

(2)工业革命和工作合理化的结果,使得工作变得单调而无意义。因此,人们必须从工作的社会关系中去寻求工作的意义。

(3)非正式组织有利于满足人们的社会需要,因此,非正式组织的社会影响比正式组织的经济诱因对人们有更大的影响力。

(4)人们最希望得到领导者的承认,并满足他们的社会需要。

此假设得出的管理方式与根据“经济人”的假设得出的管理方式完全不同。他们强调除了应注意工作目标(指标)的完成外,更应注意从事此项工作的人们的要求。不应只注意指挥、监督等,而更应重视员工之间的关系,培养和形成员工的归属感和体认。不应只注意对个人的奖励,应提倡集体奖励制度。

3.“自我实现人”假设

“自我实现人”是美国管理学家、心理学家马斯洛提出的。所谓自我实现指的是:“人都希望发挥自己的潜力,表现自己的才能,只有人的潜力充分发挥出来,人的才能充分表现出来,人才会感到最大的满足。”这就是说,人们有一种想充分运用自己的各种能力,发挥自己自身潜力的欲望。麦格雷戈总结并归纳了马斯洛与其他类似的观点,相对于X理论,提出了Y理论。

(1)一般人都是勤奋的,如果环境条件有利,工作就如同游戏或休息一样自然。

(2)控制和惩罚不是实现组织目标的唯一手段。人们在执行任务中能够自我指导和自我控制。

(3)在适当条件下,一般人不仅会接受某种职责,而且还会主动寻求职责。

(4)大多数人而不是少数人,在解决组织的困难问题时,都能发挥出高度的想象力、聪明才智和创造性。

(5)有自我满足和自我实现需求的人往往以达到组织目标作为自己致力于实现目标的最大报酬。

(6)在现代社会条件下,一般人的智能潜力只得到了一部分的发挥。

4.“复杂人”假设

“复杂人”假设是20世纪60年代末70年代初提出来的,认为人是复杂的,上述“经济人假设”、“社会人假设”以及“自我实现人假设”各有其合理的一面,并适合于某些人和场合,但不能适用于一切人。1970年美国学者约翰·莫尔斯和洛西在《哈佛商业评论》上发表《超Y理论》。该理论主要观点如下:

(1)人的需要是多种多样的,并随着人的发展和生活条件的变化而发生改变。每个人的需要都各不相同,而且这些需要的层次也因人而异。

(2)人在同一时期内有各种需要和动机,这些需要和动机会发生相互作用并结合为统一的整体,形成错综复杂的动机模式。

(3)人在组织中的工作和生活条件是不断变化的,因而会产生不同的需求和动机。

(4)一个人在不同的单位或同一单位的不同部门工作,会产生不同的需求。

(5)由于人的需要不同,能力各异,对不同的管理方式会有不同的反应,因此没有适合于任何组织、任何时间、任何个人的统一的管理方式。

有关现代管理学:原理·实务·案例的文章

迎合顾客需要的特色营销顾客是企业的生命之泉,企业必须提供高质量的服务来满足或超过现有的、新的内部顾客和外部顾客的要求和愿望。而迎合顾客需要更为根本,因为,没有顾客,没有消费者,无论多么优质的产品,也不可能产生经营者期望的效益。只有高品质的服务,才能保证企业获得长久的顾客支持,永立不败之地。......

2023-12-05

对辖区内2个定点医院、2个集中隔离点、1个防疫用品生产企业开展用电检查,确保24小时不间断可靠供电。新配出7条10千伏电缆线路,满足现有负荷及可能增长的负荷需要,实现城网10千伏供电线路全联络、全互供,为经济发展添动力。落实转供电主体电价降费政策,配合市场监管理局开展转供电加价清理核查工作,排查转供电主体11个,涉及终端用户203户。......

2023-08-07

顾客的需要就是我们的需要早在创业之初,松下幸之助就明确了自己的经营思想:即为大众服务,供给社会大众丰富的物质。松下幸之助经常告诫员工,作为经营者必须考虑到人们的需要,把顾客的利益置于首位。松下幸之助一切为顾客着想的思想体现不胜枚举,仅以录像机的争战为例。但是松下幸之助通过让员工对顾客需求进行调查,找到了战胜对手的方法。为此,松下幸之助曾自豪地说:“顾客的意见是‘上天之声’,用户是‘皇帝’。”......

2023-12-02

“需要”和“满足”作为主观化的意志,而身体即是客体化了的意志。感性的接受性基础,正是被意志客体化了的身体,它是一切感觉经验的直接的基础;同样,知性的自发性,正是源于被意志主观化了的需要一满足活动,它是一切知识所以可能的真正的基础和发起者。同时,我们也只有通过身体活动,才能表象认识的真正基础——需要和满足,即认识的开始(需要)和认识的完成(满足),都有赖于对我们而言唯一的客体——身体。......

2023-11-17

也就是说,这类儿童一般来说感官、肢体、智力是健全的。因此,由其他残疾引起的学习障碍不包括在学习障碍儿童的概念范畴内。补救式教学是直接针对儿童的缺陷能力或学业学习问题而进行的矫正性的干预训练,能使学习障碍儿童最终成为独立的学习者。补偿式教学和补救式教学对学习障碍儿童的干预都是很有效的方法。......

2023-07-02

当他们向乔的办公室走去时,那位顾客开始向乔提起他的儿子,因为他儿子刚刚考进一所有名的大学。突然间,顾客意识到乔没在听他的话。顿时,乔意识到自己犯了个多么大的错误。请记住,对别人来说,他只会对自己的需求、自己的问题更感兴趣,而不是你的问题。所以,在与他人交往或生活时,每个人都应该换位思考一下,尽可能体会并满足他人的需求,这样才能建立好的人际关系,减少交往中的摩擦和困难,达到双赢的效果。......

2023-08-17

而对于设计思考者来说,行为从来没有对错之分,行为总是有意义的。借用彼得·德鲁克的一句妙语,设计师的工作就是“将需要转变为需求”。我认为,答案是:需要将人放回到故事的中心。要学会将人放在首位。关于“以人为本的设计”及其对创新的重要性,已经有很多著述了。我们需要什么样的工具,以指引我们将适度的渐增式变化跃升为实现根本性转变所需要的洞察力?我把它们称做洞察力、观察和换位思考。......

2023-12-06

许多人不看报刊、不听广播、不看电视和新闻网站中的新闻,不是他们不要任何新闻,而是从其他渠道得到了获取成本更低或令他们更感兴趣的新闻。这是“新闻”的根本特征。它们是广义新闻的一部分,但其传播对象不是少量、个别人,而是广大受众,因而其定义应该是:真实、新鲜、受众需要的信息。......

2023-11-18

相关推荐