但确切而言,中国传统文化不是实用主义而是实践主义,它虽然关注现实世界,但最终落脚点还是超越性诉求,这使之区别于只追求现实实用性的实用主义。......

2023-12-01

1.1 客观方面看:空宗之缘起性空

一、空宗之无自性缘起

我们暂时可将世界看成现象与本体两部分,现象界即是我们日常生活的经验世界,本体界即是现实经验事物背后的本质或体性,佛学称之为“svabha^va”,译为自性或法体或自体,一般可称为自性。

“佛教徒相信被称为‘本质或实在’之物一定是能够独立自在之物”,阿部正雄通过龙树的《中论》归结出了本质或实在即法体或自性的定义,“法体是自我存在之物,因为它不由他物所生。这是持久、永恒、不变、不生不死的存在。法体是单一的、不能分割之存在。简单地说,在龙树的意义,法体是自我存在的、持久单一的本质。”[8]

佛学讲诸法皆空,即是指世间诸法(现象界)皆是无自性(即法体)的,因为世间诸法皆是因缘而生的,要依赖于作为他者的因缘,所以不是独立自存的,会随因缘而生灭,不是持久永恒的。正如《中论》所讲,“众因缘生法,我说即是空,何以故,众缘具足和合而物生,是物属众因缘故无自性,无自性故空。”[9]此处强调,既然世间法是由众缘和合而成,是“此有故彼有,此起故彼起”(即缘起)[10],那它就属于众缘而没有自性了,要是它有独立自存的自性为什么还要依赖于众缘呢,它要有自性的话就一定是今天在明天在永远存在的,就不会等一个众缘和合的时机才会产生了,所以世间诸法因缘起而无自性。

以一颗树为例,如没有阳光、空气、水、土壤等条件就不会有树的存在,也就是说树的存在依赖于种子之内因和阳光、水等外缘才可以产生,所以说树是无自性的、是空的。进一步看,阳光又依赖于太阳,太阳又依赖于宇宙大爆炸,无尽推下去,世间各种事物是处于无尽的关系之中,总是依于他者而生,所以说世间诸法皆无自性。并且,因为事物依于众缘,它就会随缘而生、随缘而灭,就是无常变化的,是不值得人们去依赖信奉的,所以佛教强调人不应该执着于这些变化不实的世间法。

对比西方亚里氏多德(亚氏)的实体概念,我们可以看到佛学对实体的要求比亚氏更为严格,亚氏也强调实体是不依他者而自存的事物,所以认为依赖于具体事物的属性不是实体,而人、动物等类的概念也只能是第二类实体,因为他还要依赖于第一类实体,只有具体的“苏格拉底”这个人等个体性事物才可以真正看作实体。但佛学认为,即使苏格拉底这样的具体事物也不是实体,因为苏格拉底也要依赖于希腊等具体条件而存在,会因一碗毒药而不复存在,并不是严格意义上不依赖于他者的永恒存在的实体。并且个体与类的区分也是很难讲的,是亚氏可以被看成个体还是他的细胞才能看成个体,还是其中的质子、电子才能看成个体呢。

值得补充的是,亚氏之实体主要强调“不依赖于他者而存在”这一性质,并未强调其不可拆分性,而佛学也认为一房可拆分为砖泥瓦石并不能说明它无自性(见下文对“分析空”之批判),佛学主要从缘起上,实际上也是着力于是否依赖于他者的问题,这一点与亚氏是相同的,只是两者走的程度不同。

世人常视此经验世界为实有,而生执着,般若空宗的这种缘起论就是为了破除这种执着,即“扫相破执”,这种分析诸法皆空的般若智慧常称为“诸佛之母”,贯穿于整个佛学思想之中。

二、空需真空妙有之中观得之

我们应注意到,佛学中之“空”与“有”各有两种,即“真空”与“恶趣空”和“假有”与“妙有”,其含义不同。世间诸法皆因缘而生故空,这种认识意义上的世间法之空是“真空”,但另一方面,世间法确实有其功用性存在,这是“假名”或“假有”,并且在世间法之后还有出世间法如真如、佛性等,出世间法是超越缘起的、恒常而有自性的“妙有”,如果连假有或妙有也否定的空,就是“恶趣空”,是错误的。

世人多视世间之假有为恒常,这是错误的,可称为“常边”。佛教中之初学者又常认为一切皆空,连假有与妙有也否定了,这就又会流于错误的“断边”。正确的观点是,既要由事物之缘起看到其空性,既不执著暂时性之假有为恒常的妙有,又不废其假名性存在,即是正确的中观,即是中道。中观是非空非有,是亦空亦有,是既不流于常边,也不流于断边。佛学实质上是反对断灭一切的虚无主义的。

中观是佛学强调的对世界的正确认识。《中论》有著名的三是偈“众因缘生法,我说即是无(空),亦为是假名,亦是中道义”[11],即是说明世间法是因缘而生的故为无(空),但也不可废假名,同时看到其空性和假名即是中道。所以要讲空也要讲假名,空不是“虚空”,不是“空无”,不是“断灭”,若连假名也否定了,就是“恶趣空”,要“不坏假名而说实义”。(www.chuimin.cn)

对一颗树而言,中观是既要看到它是阳光、水、种子众缘和合的产物,又要看到它实实在在的功用和存在,认为树有自性是错误的常边,认为树根本不存在是错误的断边。又比如,当我们看到水中的月影时,既不要以为它就是月亮本身,也不要以为它根本就是一个纯粹的幻觉,而否定其背后的月亮本体。而我们现实世界的诸种现象,也正是终极本体之“月”的“月影”而已。

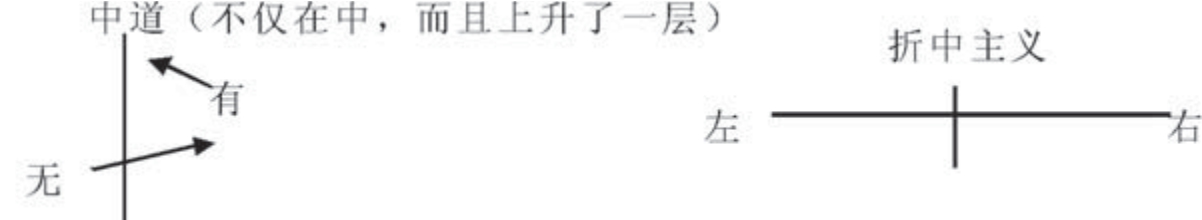

需加以说明的是,中观并非折中主义,而是在否定中完成辩证的上升,不是简单的取中间值,如图2-1。中观表面上看讲一个事物既存在又不存在,是一种含混的折中,实际上,中观讲事物的存在是指其功用,它又进一步看到事物的功用性存在不能说明事物是有自性的,再一步分析则是事物的现象性存在指向了最终的本体,即妙有,其含义是在不断地批判中上升,并不是简单地取中间值的“和事佬”。

图2-1

三、空非虚无:对佛教与科学比附研究之批判

佛教与科学的比较研究中常存在一类比附,主要是用新物质观、物质能量化、物质波等科学成果引申出来的“物质的虚空性”去比附佛学中之空性,它强调这些科学新成果说明了常识所相信的坚实的物质世界原本就是空无的,从而印证了佛学所强调的空性。此类比附错在未能真正把握佛学的思想,它错在以“分析空”或“本无”来理解“空性”了,佛学之空更多是一种主观认识,而不是对事物存在性的判定。

原子内部有大量空间、物质有波粒二象性、质能可以相互转化等现代科学成果,从某种角度看,确实可以打破常识中关于物体就是一个“实实在的硬块”的成见,从而认为物体原本就是虚空的。但佛学中之“空性”不是、也根本就不需要这种“虚空”,恰恰相反,这种“虚空”正是佛学要批判破除的“恶趣空”。佛学之空性是缘起性空,其空性并不反对假名式的存在。

从物体可层层拆分为分子、原子、电子等,进而讲事物是空无的,正如从一房屋可拆分为砖泥瓦石,进而得出不存在一个独特的房屋一样,佛学称此种“空”为“分析空”(即“析空”)。“析空”也是不彻底、不究竟的,因为空性指事物皆依因缘而生灭,无论整体性事物,还是拆分后的部分性事物,都是因缘而生的,所以都是空的。即使事物的构成要素不离散拆分,从其因缘而生的本性上看也是空的,佛学称这种无需拆分、当体即空之观点为“体空”。实际上,“分析空”更多强调的还是事物表面上的物理性相,即色相,而未能达到空性所关注的因缘生灭这一本质问题,所以是不彻底的。[12]并且,大乘佛学强调“即色即空”,如天台宗的“三谛圆融”,它认为色相本身就是和空性相一致的,相互含摄的,不必等到破除了色相以后才可以得到空性,正所谓“色不异空。空不异色。色即是空。空即是色。受想行识亦复如是。”[13](心经)

总之,科学之空指的是物质,无论是分析空还是虚空都是指物质之空无、相关于物质是否存在的有无问题,而佛学之空指的是缘起,空并不是存在问题,而是一个世界观的问题,两者之整体定向并不相同。进一步讲,科学与佛学既然是两个不同的范式,它们一定是异质的。很难简单地说这个范式中的什么就是另是一个范式中的什么,因为两个范式间竞争的是整体而不是单独的命理。

在比较的初期多是格义比附,此时多在讲“什么是什么”。比如佛学初入中国时,其义理难以理解,就有了格义之学,即以本土之老庄玄学中的概念去解释佛学名相,其思路就是“什么是什么”。比如以五常配释五戒,“不杀是仁、不盗是智、不邪淫是义、不饮酒是礼、不妄语是信”,而“空”更是译为“无”,用玄学之无去理解空性,这确实是比附。这种“什么是什么”的格义比附实质上只能是一种“方便说法”,随着研究理解的深入,人们就会发现两个范式的不同。比如,随着对佛学理解的深入,僧肇之《不真空论》才真正理解了空性并不是玄学中之本无,这是需要一个过程的。

总之,空不仅是表面现象上的“相空”,不仅是事物可离散拆分的“分析空”,事物之构成要素不离散亦空,佛学认可的是本质上的空,即“体空”。

有关境界与超越:东西文化的形而上对话的文章

但确切而言,中国传统文化不是实用主义而是实践主义,它虽然关注现实世界,但最终落脚点还是超越性诉求,这使之区别于只追求现实实用性的实用主义。......

2023-12-01

“空则有,有则空”也是一种中国传统审美观点,它讲求以少胜多、以简胜繁的独特美学理念,与当代视觉传达设计所讲求的“虚实相生”的设计理念犹如一脉相承,它将有与无、虚与实的辩证关系讲得一清二楚。艺术的规律历经轮回,传统美学观念讲求“空则有,有则空”,与当代设计追求着“虚空间、空白形、负形”的设计理念存在着无法割舍的联系。......

2023-06-23

金品箱体,是那些预示箱体极有可能向上突破、趋势向上延续的品。不光是金品,上面所说的所有压力位的磨叽形态都有这样的特点,都是在重要压力位上下一点点的地方强行维持支撑,制作不破底的箱体,以这样强有力的支撑来消化积怨最深的压力区,进行着坚忍的逼空。股价在较高的压力位维持类似“金品”这样的磨叽形态,就是对这些人的一种逼迫,就是一种逼空。上品和天品的形态,是多头主力实力和决心的明确表达。......

2023-08-07

各地区为回应“停课不停学”的倡导,陆续开启线上教学,这一方式填充了学生在家的学习空区,既保护我们不受疫情影响,又让学习与我们同在。在享受线上教学的好处时,也会出现它不够完美的弊端。学生不对自己负责,用“会”的方式来欺骗老师,这些都是线上教学存在的弊端。对于此类在正常应试教育中出现的问题,在线上教育的过程中,会变得更加猖獗。甚至有时候,我会觉得线上教学有些虚拟。......

2023-11-06

目前,空化流动数值模拟方法基本分为界面追踪法和界面捕获法两类,其中又以界面捕获法中的均相流模型应用最广。在空化流动数值计算中,湍流模型的选择对数值模拟结果的影响很大,尤其是在雷诺数比较高的工程问题中。近年来,在空化流动数值模拟方面,国内学者也取得了有效成果。钟诚文和汤继斌[57]通过引入混合密度函数发展的空化模型,对绕水翼的空化流动进行数值模拟,验证了此方法的可靠性。......

2023-06-15

[9]也就是说,只要我们发展我们的内心,就可以知道其本性,知其本性就可知天道了。孟子的一个“尽”字,使其理论的要点和韵味得以突显。尽心即是觉解与创造。......

2023-12-01

相关推荐