态度与行为之间存在着积极的作用关系。个人差异会造成态度与行为关系的不一致。可能有一些人,在态度和行为上表现得高度一致。古典条件论从刺激反应角度考察态度转变。因此,人们需要努力改变认知不协调,从而达到态度和行为改变的目的。......

2023-11-30

3.2 自我概念

“认识你自己”(Know yourself,νθι σεαυτν)。这句刻在古希腊德尔斐的阿波罗神庙上的箴言,反映出人类探索世界过程中的人本取向。同样,传播学研究也是人本取向的。内向传播以人为主体,自我意识即个人对自我的理解和评价,在很大程度上会影响其内向传播过程。

1.我是什么样的人

如果要你用一个词来描述自己,你能做到吗?你能衡量你的各方面特性,最后概括总结出一个最终答案吗?美国《纽约时报》曾经对1136名成年人进行这项调查,结果大约有200人想不出一个合适的词汇来描述自己。如果可以用5种答案来填写“我是”的句子,你会填些什么?这些答案能完整地表现出你对自我的认识吗?在一次课堂实验中,我收获了以下一些回答:

“爱生活,也爱微博;爱劳动,也爱享受;爱冷饮,也爱讲冷笑话;爱Sailor Moon,爱月野兔;爱说郁闷,最爱大海;爱三国杀,不爱三国;爱北大,不爱清华;爱大牌,不爱耍大牌;不爱坐在宝马里哭,也不爱坐在宝马底下哭;爱请人吃饭,谁来谁买单;我只代表我自己,我和你一样,我是凡客。”

“爱岳麓山,也爱香山;爱‘人民日报’,不爱‘日人民报’,爱臭豆腐,也爱冰糖葫芦;爱翻墙,不爱局域网;爱美人,更爱自己;不是宅男,不是愤青,不是高富帅,也不是逆袭吊丝;我没有什么特别,我很特别;不装、不端、不贱、不烂,我是给力的湖南人。”[1]

从以上同学这些凡客体的回答中,可以看出他们的自我概念。自我概念表达的是个人对自身存在的体验,包含对自我的外表特征与人格特性以及其他方面的认知和评价。自我概念包括两部分,一是自我形象(self image),即认为自己是什么样的人,属于哪一类,具有什么样的外表特征与人格特性、职业技能和兴趣爱好,以及人生理想和价值观等;二是自我认同(self identity),即对自己的感觉、态度和总体评价。自我认同从以往经历而来,会给自我形象染上积极或消极的色彩。自我认同度高的,对自己会有一个积极的看法,而自我认同度低的,对自己的看法也相对比较消极。

自我概念存在着文化差异。在北美和欧洲等强调个人主义(individualism)的文化里,个人被视为基本行动单位,因此自我就极其重要。来自这些文化的人大都准备达成个人的目标,并愿意为之努力奋斗。但是在亚洲、非洲和中南美洲等集体主义(collectivism)占主导的文化中,自我并不是最重要的,集体(如家庭、社区等)才是最重要的行动单位。他们不会像个人主义文化那样把成功与个人奋斗联系起来,而是将个人的成功与集体的团结相联系,强调个人对集体的忠诚。在中文书面语中,“自我”即“私”,讲求自我利益和自我的成就,常常被认为是“自私”,因此主张低调处理个人目标,而突出强调集体的目标。

自我概念也存在性别差异。女性的自我概念一般不如男性积极,女性也比男性更容易自我批评和自我怀疑。作家约翰·格雷认为:“一个男人的意识是通过他取得成果的能力来定义的。一个女人的意识是通过她的感觉以及她所处关系的质量来定义的。但值得注意的是,与女性特点相比,男性的特点更多地被我们的社会所认同。因此,男性总是比女性感觉好。或许这就是为什么许多女人不懈努力,通过变得像男人一样来取得成功。”[2]

自我意识除了回答“我是谁”以及“我是做什么的”这些问题之外,还指个人对自己的精神层面的印象,包括你平常戴的人格面具,你扮演的角色,以及你的处事方式等。比如在网络空间里,如果你不喜欢你在日常生活中的特点和形象,也不喜欢别人对待你的方式,你可以换一种身份,或换一种表现,以一个新的形象出现。无论是在现实空间还是在网络环境下与他人交流,自我意识会一直陪伴着你,你会不断通过与他人的比较,以及你对他人对你的评价的思考,来修正自我意识。从这个角度来讲,自我是在与他人的互动中逐步形成的。

2.“镜中我”

美国芝加哥学派的社会学家库利在1902年出版的《人类本性与社会秩序》(Human Nature and the Social Order)一书中最早提出了“镜中我”(the looking-glass self)概念。他认为一个人的自我来自社会的人际互动以及他人的感知。人的行为在很大程度上取决于对自我的认识,而这种认识主要是通过与他人的社会互动形成的。“人们彼此就是一面镜子,映照着对方。”他人对自己的评价、态度等,是反映自我的一面“镜子”,个人透过这面“镜子”认识和把握自己。库利的“镜中我”概念由三个阶段或三重含义构成:

①我们所想象的我们在别人面前的形象,这是感觉阶段,是我们设想的他人的感觉;②我们所想象的别人对我们这种形象的评价,这是解释或定义的阶段,即我们想象的他人的判断;

③由上述想象中产生的某种自我感觉,这是自我反映的阶段。

因此,人的自我是在与他人的联系中形成的。自我意识也就是通过费孝通先生所谓的“我看人看我”的方式形成的。他的这种认识与极端原子论的个人主义相对立,而以相互作用或相互渗透作为社会学研究的特征。

3.“约哈里窗户”

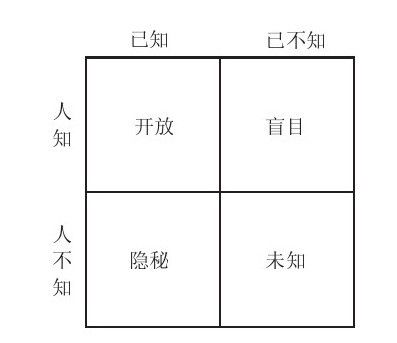

美国学者约瑟夫·鲁夫特(Joseph Luft)和哈灵通·英汉姆(Harrington Ingham)共同提出约哈里窗户(Johari Window),来研究我们以及他人是如何看待自己的。见图3-2。

(www.chuimin.cn)

图3-2 约哈里窗户[3]

“约哈里窗户”包含四个区域。

开放区域(open area):代表自我中所有自己了解并愿意与他人共享的内容,如性别、年龄、外貌以及个人职业、志趣爱好等。生活在社会中的个人总要有所开放而不可能完全掩盖自己,开放区域的存在有一定的强制性。网上的虚拟自我可能和现实中的真实自我有很大差别,但个人在网上发表的言论等显然属于自知并且愿意与他人共享的开放内容。

隐秘区域(private area):代表自我中自己知道却不愿意与人分享的区域。从理论上说,人总是有一些不便或不必告诉别人的情况。“隐私权”是个人基本权利。隐秘区域是永远存在的。

盲目区域(blind area):代表自我中自己不了解但是他人了解的区域。在社会生活中,由于受各种条件的限制,特别是受主观因素的干扰,人对自身的认识和评价很难做到完全客观公正。相比起来,他人对自己的把握判断可能更冷静客观一些,也就是所谓的“旁观者清”。盲目区域的出现会使人感到尴尬,但这种客观存在无法消除。

未知区域(unknownarea):属于自我当中自己不了解、别人也不了解的内容。未知区域的存在表明,自我是一个不断发展和创新的过程,人的潜能、未知的灵感和预感等,都有待于在日后交往中不断被感知。

“约哈里窗户”中这四个区域并不是如图中所示的那样均等分的,而是根据个人对自我的认识和人际传播的发展而发生相应的变化。个人经历越多,社会交往越多,人知和己知的开放部分就越大,反之则开放的部分就越小。而在各种社会交往中,从家人、朋友,到同事,再到关系更为疏远的他人,关系的远近亲疏显然意味着人知成分的多寡。因此个人的社会交往是形成开放区域、增加人知因素的必要条件和基本方式。正是在社会交往中,我们增进了别人对自己的了解,同时也得到了别人关于自己的反馈信息,促进了个人对自身的了解。社会交往的过程正是开放区域不断增大的过程,人知因素不断增多的过程,同时也是自我认识不断成熟的过程。

4.“主我”与“宾我”的社会互动

实际上,“镜中我”和“约哈里窗户”给我们提供了一个将自我“客体”化的视角,即把自己放在他人的位置上,像别人一样检视自己。因此,米德(G.H.Mead,1863—1931)把自我进一步区分为“主我(I)”和“宾我(me)”。“宾我(me)”是自我的客体化,是已知,是个人对他人的社会评价和社会期待的认知和认同。“主我”则体现的是自我的主体性,是自我作为意愿和行为主体,对“宾我”作出反应的冲动性趋势,而心灵(mind),或者说思想之源,则是在“主我”与“宾我”之间的一种自我的反思性运动。思想的过程就是“主我”与“宾我”之间的内在对话过程。他认为,“主我”是社会创新的主要源头,是我们最重要的价值所在。因为有“主我”,我们都发展出独特的个性,而“宾我”则是由他人的所有态度构成。“主我”和“宾我”共同构成了自我,使得自我既有被动受控的一面,又有积极进取创新的一面。对于米德来说,一个重要的概念是“角色扮演”(roletaking),即自我可以像对其他人那样社会性地对他自己作为。比如电视剧《潜伏》中的余则成,我们从他身上可以不断地看到“主我”和“宾我”之间的“对话”互动,与之相伴随的,是他逐渐由一个同情革命、为爱情而行动的青年,成长为成熟的革命者的过程。米德认为,个人首先要参与到各种社会生活中去,然后在体验中领会种种来自他人的观点,最后才能形成自我意识。个人的社会存在先于个人的自我意识。而所谓个人在社会中的存在,也就意味着各种社会互动。所以米德论证说,没有人天生就有一个自我,它也不是本能地发展起来的。相反,自我是通过与他人的互动的社会过程而得到发展的。个体使对各种他人的(特别是在早年获得的)解释和意义内在化,以创造一个“普遍化的他人”(the generalized other)。普遍化的他人是个体与之发生互动又成为个体行为的一般指南的那些人的期望。逐渐地,个体不仅在与一些特殊的人的期望的关联中学会行事,而且按照其他一般个体期望他怎样行事的想法来学会行事。

米德的思想被他的学生布鲁默(H.Blumer,1900—1987)确定为符号互动论(symbolic interaction theory)并加以传播和捍卫。布鲁默提出,符号互动论是一个宽阔的视野,而不是一种特殊的理论。它认为人类传播通过符号及其意义的交流而产生,因此,可以通过认识个体如何赋予他们与他人交流的符号信息以意义来理解人类行为。符号互动论建立在这样的思想基础之上,即个体基于对象对于他们所具有的意义——这些意义产生于与他们同伴的社会互动,这些意义也通过个体的解释过程得到修正——而对对象采取行动。[4]

自我认识在很大程度上是由周围环境和周围的人,包括父母、亲友、老师、同学和同事等共同塑造的。他们是个人生活中重要的他者(significant others)。如果他们让你觉得你是被大家所接受、所推崇、所喜爱和所倚重的,你就很可能会因此树立积极的自我意识。相反,如果他们让你觉得不被喜欢、不被接受、无价值甚至不重要,那你很可能树立起消极的自我意识。除了这些生活中的重要他者,流行的媒体形象也可能影响我们对自我的认识。我们可能参照媒体中的人物形象来确立个人形象标准,也可能根据媒体中所展示的只有少数人才能拥有的生活标准来衡量自己是否成功,尽管这个标准本身就是值得怀疑的。大众媒体和网络所提供的东西可能支持我们的观点,使我们感觉良好,心满意足,但也可能打击我们的自信,使我们因此而感到自卑。

5.自我概念对认知与行为的影响

自我概念有力地影响着我们的社会信息加工,即我们如何感知和评价他人和自我。当信息与我们有关时,我们会对它进行快速的加工和很好的回忆,这种现象叫做自我参照效应(self-reference effect)。比如如果无意中听到有人提起我们的名字,我们的听觉会变得格外敏感。当评判他人的表现和行为时,我们会本能地将其与我们自己的行为进行比较,在和某人谈话几天之后,我们对他所说的与我们有关的话会记得更牢。自我参照效应说明我们常常倾向于认为自己是世界的核心、生活的主角,虽然在很多时候,我们只是诸多事件中的一个小角色而已。自我参照效应也意味着在加工相关信息时会出现自我服务偏见(self-serving bias),即我们在很多情况下会认为自己比别人要好,接受荣耀时觉得理所应当,遭遇失败时则习惯于归咎于他人或者客观条件。

自我概念还会影响到我们的行为。根据心理学家班杜拉(Albert Bandura)的自我效能(self-efficacy)理论,积极的自我意识,即对自己能力与效率的乐观信念,可以获得很大的回报。自我效能高的儿童和成年人更有韧性,较少焦虑和抑郁,生活更健康,并且有更高的学业成就。当出现问题时,自我效能度高的人,会保持平静的心态并寻求解决方案,而不是自怨自艾。但是自我效能的主要来源是对成功的体验,而不是有意的吹捧或盲目地自我说服(“我认为我能”)。自我效能感也和自尊(self-esteem)有关。自尊是我们全面的自我评价。每个人可能选择不同的标准来确立自尊。有人可能因为自己聪明漂亮而自尊,也有人会感觉自己更有道德而自尊。但总体上,与将自尊建立在个人品质这样的内部因素的人相比,将自尊主要建立在外貌、金钱、分数或他人赞美等外部因素基础上的人,会经历更多的压力、愤怒、人际关系问题,甚至面临酗酒吸毒或饮食障碍等过失行为的风险。高自尊的人自我效能感要强于低自尊的人。但是过于自尊的人,在自尊受到威胁时,比低自尊的人反应更强烈,甚至更易选择暴力行动。因此,在儿童教育中,与其过度培养孩子的自尊,不如通过一些挫折训练,让孩子增强自我控制(self control)的能力。

[1]选自北大新闻与传播学院2010级整合营销传播班同学作业。

[2]转引自(美)特里·K.甘布尔,迈克尔·甘布尔:《有效传播》(熊婷婷译).北京:清华大学出版社,2007:51.

[3]Larry L.Barker,Communication,Prentice-Hall,Inc.1990,p.112.

[4]参见(美)E·M·罗杰斯:《传播学史——一种传记式的方法》(殷晓蓉译),上海译文出版社2002年,第175-176页。

有关传播学概论的文章

态度与行为之间存在着积极的作用关系。个人差异会造成态度与行为关系的不一致。可能有一些人,在态度和行为上表现得高度一致。古典条件论从刺激反应角度考察态度转变。因此,人们需要努力改变认知不协调,从而达到态度和行为改变的目的。......

2023-11-30

除此之外,学习传播学还有助于我们在以下方面有所提高。传播的一个关键作用就是理解自己和洞察他人。传播学最初的发展,就是研究如何能利用大众传媒来影响大众,实现社会动员,反对法西斯战争,捍卫社会民主。......

2023-11-30

我们这个新译本也主张沿用国内20多年来习惯的称名:《传播学概论》。20世纪30年代,大众传播和人际交流的分野奠定基础;传播学研究和通讯技术研究分道扬镳。他是当之无愧的“传播学之父”。经验学派注重实证研究,长期雄踞北美的传播学界,以施拉姆和四位先驱为代表。......

2023-11-18

传播研究的重点在于人与人之间的相互影响、告知和娱乐。总体上,研究传播必须研究人和人之间如何建立联系。由于传播现象的普遍性,各个学科都对传播现象进行研究,由此使得目前的传播学领域比较分散。小群体传播则探讨特定群体范围内的信息传递和人际互动现象。......

2023-11-30

传播是一个过程,内向传播是个人接受内在或外在刺激,经大脑处理,最后做出反应的过程。图3-1是有关内向传播过程的模式图,包含若干要素。在内向传播中,有内部和外部的接收器把信息传向中枢神经系统。感觉滞留表明感觉信息的瞬间贮存,其作用时间比短时记忆更短,所以称为瞬时记忆,主要包括图像记忆和声像记忆。在短时记忆中,信息经过分析、确定和简化从而便于储存和处理。短时记忆的内容如果有用,则可能转为长时记忆。......

2023-11-30

[1]佛祖“拈花微笑”,体现出人神之间的非物质的心灵对接,是最高境界的传播,即有效沟通。因此,学习传播学,就是为了更好地理解人类的传播活动,实现有效沟通。昆士兰州为该活动计划花费170万澳元,但直接经济收入即达1.5亿澳元,并且自从举办了这项活动后,昆士兰东北海岸度假村的入住人数增加了15%至20%。除交通外,“communication”的第三个含义就是通信和媒介传播。因此,“传播与媒介研究”成为重要的学术领域。......

2023-11-30

在这里,我们以“以美启真,以美育德”为题,从美学的角度,简要地分析一下真、善、美的关系。它表现为心灵的美、行为的美、人格的美和社会的美。因此,美育和德育自然地就是相通的,在人格的自我塑造上相辅相成。......

2023-11-20

所谓“高度抽象”不是“故弄玄虚”,更不是哲学家沉湎于“纯思”的自我陶醉,而是人类理性担当文明守护者的方式。哲学不是向人们宣布真理的地方,而是人们探索真理的地方。只有那种自认为把握了绝对真理,并强迫人们去接受这种“真理”的哲学,才是欺世盗名的伪哲学,它给文明带来的不是生机勃勃的活力,而是一种足以毁灭一切的死的精神。每个人都能够成为文明的守护者,但要能够自觉地承担起这种责任,就需要这种哲学精神。......

2023-11-20

相关推荐