通过方剂数据的预处理和关联分析,挖掘出基层知名老中医马祥治疗慢性胃炎处方的药对、药组和药四对。现有寒症诊断决策原始数据集,可利用关联规则分析哪些临床表现的组合会导致不同的诊断结果。例如,现有如下中医药治疗胰腺癌的处方数据,可进行关联规则分析用药规律。表2-6癫痫用药根据眼科诊疗数据,可挖掘H52.0远视、H52.2散光、H52.4老光之间的关联情况。......

2023-11-08

○ 邓新明 熊会兵 李剑峰 侯俊东 吴锦峰

摘要 本文以中国2006-2010年期间上市的所有民营公司为样本,探讨民营企业在母国的政治关联对其国际化成长的促进作用与机制,并通过细分国际化的维度,考察了在母国具有政治关联与不具有政治关联的民营企业在国际化战略层面提升企业价值的具体路径差异。本文主要结论如下:第一,企业国际化对企业价值总体上具有正向影响,其中国际化深度对企业绩效具有正向的促进作用,国际化广度对企业绩效具有一定程度的负向影响;第二,民营企业在母国的政治关联对其国际化程度总体上不具有显著的正向作用。但进一步发现,民营企业的母国政治关联对国际化深度具有显著的正向促进作用,但却显著地负向影响国际化广度;第三,母国的制度环境对民营企业政治关联与国际化之间关系具有显著的调节作用。进一步研究发现,制度环境对民营企业政治关联与国际化深度之间的关系具有显著的正向调节作用,而对于政治关联与国际化广度之间关系具有显著的负向调节作用;第四,总体上,相对于不具有政治关联的民营企业而言,在母国已构建了政治关联的民营企业所实施的国际化战略更有可能带来公司绩效的提升。我们进一步发现,政治关联型民营企业的国际化深度对企业短期经营状况的改善具有明显的作用;但长期而言,政治关联型民营企业的国际化深度对公司的市场价值却并没有显著的提高。而在母国无政治关联型民营企业的业绩受到国际化广度显著的正面影响,但国际化深度对企业绩效却不存在显著的正向影响。进一步验证了民营企业在母国的政治关联对其国际化路径或模式选择具有显著的调节影响。

关键词 政治关联;国际化;国际化深度;国际化广度;公司绩效

*本文受国家自然科学基金项目(71272232、70902053)资助

到目前为止,在全球性领导企业的舞台上,还鲜有中国企业的身影。相反,印度自1991年改革以来在生物制药与IT等行业,已出现了相当数量的具有强大核心竞争能力的世界级企业。[1]尽管学术界似乎还未对这一现象进行太多的思考,但我们不得不认真地思考一个问题:企业的生存发展战略是否会受到特定政治经济环境的深刻影响?

中国作为最大的转型经济国家,到目前为止还尚未建立起一套有效的将商业和政府分开的机制。[2]在这一体系下,关系往往成了契约的基础。[3]因此,关系可以作为保证商业交易顺利进行的替代正式制度的一种机制。[1,4,5]正如Peng等[6]认为,企业所采取的内在增长战略和并购战略会受到转型经济制度缺陷(如产权保护的法制环境不足,市场的不完善等)的限制,从而使企业更偏好于利用人际关系网络作为自身经营战略的一部分,而不是通过市场去获取。而在各种关系中,与政府(官员)的关系则是重中之重,因为公司生存和持续发展的资源的权力依然是由政府来掌握与分配的。[7]因此,企业如果要赢得政府的支持,比如非正式的产权保护、突破行业的进入壁垒、税收优惠和廉价资源的获取等,则必须积极投入资源去建立与政府之间的某种特殊的政治关系(Political Relationship)。[8]因为企业家通过各种形式所构建的政治关系网络可以给企业带来各种优势,比如帮助企业提前掌握政策动态、创造商业信息优势;同时,也能透过政治网络中的人际信任来为企业带来发展所需的各种资源与条件。[9]因此,企业政治关系对于企业的影响成为学者们关心的话题。

事实上,有学者[10]早在40多年前就指出,政府可以成为企业的一种竞争“利器”,企业可以利用政府为自身创造有利的环境。在很多产业中,企业在公共政策领域的成功与在市场上获得的成功其实一样重要,因而企业视政治关系为影响其战略选择的一个关键因素非常重要。[11]然而,这一领域的代表性学者Hillman等指出,企业政治活动领域的学术研究仍然是一个相对缺乏研究的领域,它并没有跟上企业实践政治活动的步伐。[12,13]因为现有大部分学者们的实证研究均只是重点基于“资本”视角研究政治关联,即企业如何通过企业家所构建的私人政治关系来获取资源利益并进而影响公司价值;[14]或试图检验Buderi等[15]关于在中国“关系为王”的观点。但是,以上研究均没有考察企业政治关联是如何影响企业价值这一关键性的问题,它们之间的关系实质上仍然处于一个“黑箱”之中。[14]因为这些研究仅仅是选择企业的结果变量(绩效)作为因变量,而忽视了对中介变量(战略选择)的研究,均没有将企业政治关联(资本)与企业战略之间的关系纳入视野。[5]

但是从逻辑上讲,应该是企业的政治关系先影响到其战略选择,然后通过战略执行这一中介机制,最终转变成企业价值。[9]比如春都集团,单纯地研究其政治关系与企业绩效的关系是没有任何意义的。春都集团不是因为其政治关系而“崩塌”,而是因为它的政治关系影响了其战略选择,企业盲目进入了非核心业务领域,而这种过度的“非关联多元化”最终侵蚀了它的核心能力;又比如铁本,铁本也不是因为其政治关系而“夭折”,而是因为政治关系影响了企业的战略选择,大量的资源被投资用来积极为政府搞远远超出自身实力的样板项目,目的是为了迎合当地政府的面子需求……诸如此类的案例还有很多,我们在扼腕叹息的同时,更重要的是要思考:企业政治关系会如何影响企业的成长战略选择,进而影响企业绩效,其深层次的作用机理是什么?在现有研究中,已经初现企业政治关系对战略选择探讨的研究。巫景飞等[9]认为,高层管理者政治关系网络中所蕴含的社会资本与企业的产品多元化战略之间具有显著的正相关性;胡旭阳等[16]通过研究发现,在中国转型环境下,民营企业的产品多元化程度与产品多元化策略的选择显著受到其政治资源的影响;邓新明[5]考察了企业政治关系对产品多元化的影响,发现具有政治关联的企业更可能实施产品多元化;而且政治关联对非相关多元化影响程度要显著高于对相关多元化的影响。李健等[14]考察了企业家政治关联与企业商业层面竞争战略之间的关系,发现差异化战略与低成本战略对企业家政治关联与企业价值之间的关系具有显著的中介效应。因此,立足于战略选择视角去剖析企业政治关系影响企业价值这一“黑箱”的内在作用机制,具有较高程度的理论价值与创新意义。

实质上,国际化与产品多元化一样同属于多元化战略,均是公司成长的两个重要维度,[17]但是迄今为止,虽然有少部分学者关注了企业政治关联对产品多元化战略的作用机制,[5,9,16]但对于企业在母国所拥有的政治关联对其国际化战略作用机理的研究,还鲜有深入探讨。尽管也有学者基于制度理论探讨了转型经济条件下企业的国际化战略,但均是笼统地研究了母国制度环境对企业国际化战略选择的影响,很少有学者从企业在母国的政治关联这一具体制度视角,剖析其与国际化战略之间的深层次关系。因此,本文的研究试图弥补这一重要的研究缺口,从民营企业在母国的政治关联对国际化战略选择影响的角度,分析政企关系影响民营企业国际化成长的作用机制。具体而言,我们以2006-2010年期间在沪深证交所全部上市的民营公司作为研究样本,探讨民营企业在母国的政治关联对企业国际化成长的促进作用与机制,并通过细分国际化的维度,考察在母国具有政治关联与不具有政治关联的民营企业在国际化战略层面提升企业价值的具体路径差异。正如前文所述,当前有关企业政治关系影响组织经营运作的“微观—宏观联系”研究大部分均是直接将公司业绩作为因变量,缺乏企业家政治关系影响企业经营行为具体机理的深层次分析。本文则为打开该理论“黑箱”提供了一种思路,即企业政治关系,可能会首先影响到企业的国际化战略选择,然后通过战略实施与执行,最终变为企业绩效。

1. 企业国际化与公司绩效

迄今为止,有关国际化与企业业绩之间关系的理论研究一直是国际化战略领域学者们关注的重点,而且大部分学者也一致认为,企业国际化程度会显著促进企业绩效水平的提高。Hymer[18]和Caves[19]等的垄断优势理论认为,跨国公司能够有效利用建立在不完全市场竞争基础上的特定优势进行海外市场拓展与投资,进而获取较高的垄断利润。Buckley等[20]提出的内部化理论认为,公司可以利用对外直接投资等方式建立内部市场来替代外部市场,从而将专有资产(比如知识、管理经验与诀窍等)的交易活动限制在企业内部,从而在有效地解决外部市场失灵的同时促进公司整体收益的增加。Dunning[21]的折衷理论进一步指出,由于特定的东道国市场有着特定区位优势,从而使得跨国公司内部的核心资源和能力可以有效地延伸到这这些市场并得到更充分的利用与发挥。总之,以上文献中所提及的三类优势(包括垄断优势、内部化优势和区位优势)将有助于促进跨国公司国际化程度的提升,并最终导致企业更高的绩效水平。另外,部分学者也从其它一些视角考察了国际化程度对企业价值的正向影响作用,主要包括规模经济与范围经济、[22,23]改善学习曲线、[24]提高经营弹性,[25]以及满足投资者跨国投资需求[26]等。

接下来,西方很多学者试图通过实证方法来验证国际化战略与公司业绩之间的关联性,但并没有得出与上述理论研究一致的结论。Errunza等[27]基于证券市场的经验研究发现,国际化程度越高的企业具有越好的市场评价。Kim等[28]的研究发现,公司的市场价值随着国际化程度的提高而不断上升。此外,Zhou等[29]以“天生全球化”企业为实证研究对象,同样发现国际化程度对企业绩效具有显著的正向促进作用。然而,Michel等[30]选择了101家跨国公司(其中包括58家美国跨国企业与43家非美籍跨国公司)作为样本,通过比较研究发现,国内企业股东的回报显著高于国外股东的回报,从而揭示了国际化程度对企业绩效具有负向的促进作用。还有一些学者发现,国际化程度与企业绩效之间基本上不存在显著关系。[31-33]

实质上,正是由于国际化程度与企业绩效之间的关系存在较大争议,已有学者开始探究其背后的深层次因素。[34,35]有学者认为,各个实证研究所采取的国际化的测量指标不完全相同有可能是一个重要的因素。[36,37]比如很多学者在衡量企业的国际化程度时,采用的是海外营业额占总营业额比例(FRTR)这一指标,[27-30]但是我国学者乔友庆[38]却通过案例研究对这一指标的科学性提出了质疑,研究中发现如果一家公司FRTR只有80%,在16个国家拥有20家子公司;另一家公司的FRTR达到了95%,但是只拥有一家海外子公司。很明显,如果学者们在测量国际化程度时只运用FRTR这一单一性指标,研究结论必然会出现重大偏差。事实上,北欧学派学者们所构建的Uppsala模型认为企业在开展海外经营活动时,应该把握住有步骤、渐进式的发展进程。[37]这一具体国际化进程主要体现在两个方面:第一是企业国际市场范围的拓展,比如海尔集团先进入美国市场,然后攻占欧盟,最后选择进入东南亚等市场;第二,是企业在选择了某一个或几个特定市场作为其目标市场后,不断地进行纵向国际化发展,例如先出口到某一海外市场,再发展到在该市场成立海外销售子公司,最后通过建立生产工厂的方式加大对该市场的投入程度。因此,Hitt等[39]指出,要真实地测量企业的国际化程度,必须同时考察企业的国际化广度与国际化深度。其中国际化广度对应着国际化进程的第一个方面,是指企业海外市场的范围与广泛程度;而国际化深度则对应着第二个方面,是指企业在某一具体而特定海外市场的资源投入程度,其中进入模式可以较好地刻画出资源的投入程度,比如出口与对外直接投资就分别代表着一种较低与较高资源投入程度的进入模式。Uppsala模型认为,在通常情况下,企业在不具备充分的国际化经验的前提下,会先选择心理或文化距离较小的海外市场作为其目标市场,然后随着国际化经验的不断累积与丰富,会逐渐拓展到距离比较远的市场。[37]

综上所述,尽管学者们对有关国际化与公司价值之间关系的实证研究还没有得出一致性的结论,但我们仍然基于理论研究视角提出假设1,同时包括两个补充性假设:

假设1:国际化对公司绩效具有显著的正向影响

假设1a:国际化广度对公司绩效具有显著正向影响

假设1b:国际化深度与公司绩效具有显著正向影响

2. 民营企业在母国的政治关联与企业国际化

制度理论学者们认为,制度之所以对企业行为产生影响是因为它是企业必须应对环境的一部分,正式与非正式的制度约束影响了企业的战略选择。[40]转型经济中既具有对全球竞争的开放,又具有产权不明晰、行业管制等制度缺失的特点。[41]中国政府一方面制定了一系列积极推动企业“走出去”的相关政策、法规;另一方面民营企业在国内又面临着相当多的制度歧视,比如行业准入壁垒、[5]融资约束、[8]信贷歧视[4]以及民营企业在证券市场上的边缘化地位。[5]事实上,中国市场对民营企业的制度歧视会严重挤压民营企业在国内的生存空间,从而导致更多的民营企业通过国际化转战海外市场。Michael等[42]通过研究发现,发展中国家市场的政策歧视由于会引发企业因逃避国内不合理的制度安排而倾向于寻求融资更为便利、政策更为透明、资本市场更规范、功能更完善、腐败更少的发达市场。

然而,在企业的国际化进程中,无论是跨国公司还是我国本土企业都认识到了政府(包括本国政府与东道国政府)是其在全球市场中拓展的强有力后盾[43]。事实上,很多跨国企业进入中国市场以后,都认识到在中国做生意时讲究“关系为王”。[15]如果要拓展在中国的市场空间以及改善在中国的发展环境,利用政治关系资源是一种非常重要的策略。[43]同样,随着中国经济的发展,中国企业也正在越来越深刻、越来越广泛地融入到国际分工体系中,中国企业也越来越认识到利用良好的政企关系为国际化拓展助力的重要性与价值。比如,凭借着在母国良好的政治关系,企业家可以获得国际化拓展的资金支持,随同母国国家(或省市)领导人进行高端出访,利用母国政府与海外投资地政府间的谈判解决贸易摩擦等。

我们以随同母国政府领导出访为例。在今天,企业家出国考察已非常方便,但能够搭上政府领导人的出访快车、参加高规格经贸代表团出访,还是会让不少企业家心动。事实上,和母国政府之间的良好关系是一种稀缺的无形资产,[44]例如,从本文的研究样本来看,具有政治关联的企业比例仅有46.97%,大部分的民营企业并不拥有政治关联,也就是说并不是所有民营企业均能获得随母国国家领导出访等政府资源进行国际化拓展,因此我们有理由相信,在现阶段中国政府掌握着众多制度资源、制度建设不健全的情况下,民营企业在母国的政治关联将有助于企业克服制度缺失获取制度性资源,进而推动企业国际化的发展。

进一步看,资源依赖理论认为,企业自身常常并不能控制那些配置和使用关系到公司持续生存和发展的重要资源,这些资源是由一些利益相关者来决定的,从而使得企业在控制这些资源过程中面临着不确定性。[45,46]而当政府拥有配置公司关键资源的权力时,公司会做出旨在构建政治关联的迎合母国政府需求的战略行为,从而降低获取资源过程中的风险。[47,48]Detomasi[2]认为,公司采取怎样的方式来获取母国政府控制的关键资源是由一个国家的制度环境所决定的。由于中国不存在诸如游说、竞争捐款等国外常见的手段,而随着制度的不断完善,通过贿赂官员、拉关系[49]等灰色手段来建立和维护政治关联时就会给公司带来更大的法律风险。在这种现实背景下,企业必须采取符合地方政府,甚至“取悦”政府的战略行为。正如李健等[14]与李四海[50]等学者的观点,他们认为,企业家政治关联不仅可以发挥“资本”的功能与作用,同时也必然需要承担对连带对象——政府的回报责任。例如政府会摊派更多的社会责任给政治关联型企业,[9]更可能要求政治关联企业参与无效率的并购重组以提高当地的GDP与就业等,[9]还会要求它们雇佣更多的员工减轻当地政府的就业压力。[51]

事实上,民营企业的国际化就是一种重要的“回报”母国地方政府的行为。很显然,如果中国一家内地企业在香港、欧盟,甚至美国等国家或地区有直接投资,显然能够让当地政府很有“面子”,从而得到地方政府更多的关注与支持,甚至有可能被树为当地企业的标榜与典型,而来自于地方政府的关注与支持能够吸引更多的政治资源,包括获得追赶政绩的地方官员的青睐、当选人大代表或政协委员等,而这通常是那些只在国内进行投资的民营企业难以企及的;同时,国际化投资也可作为一种提升企业规模的重要手段,民营企业的规模越大,则更容易获取政治资源。因为在中国的转型制度环境下,规模越大的民营企业可以对当地的GDP增长和就业做出更大的贡献。换而言之, 企业国际化战略本身具有实施政治策略、获取政治资源的功能。[16]

综上所述,无论是基于政治关联克服制度缺失视角;还是基于资源依赖理论,我们均可提出假设2及其补充性假设:

假设2:民营企业在母国的政治关联对国际化具有显著的正向影响

假设2a:民营企业在母国的政治关联对国际化广度具有显著的正向影响

假设2b:民营企业在母国的政治关联对国际化深度具有显著的正向影响

3. 制度环境对政治关联与国际化间关系的调节

实质上,与发达国家相比,我国法律和司法体系还不健全,产权保护比较缺乏,政府官员随意侵害企业产权的现象还时有发生,金融体系比较落后,以上情况均表明我国的制度环境还比较差。[4]不过,由于我国各地区的经济发展水平很不均衡,市场化程度和制度环境差异很大。[8,52]因此,在探究政治关联与国际化之间关联性时,必须考察制度环境的调节作用。已有相关研究均表明,民营企业在金融发展越落后、政府越腐败、法律规制越弱、产权保护越不充分的国家或地区越有可能投入资源去建立与政府之间的关联。[53,54]上述研究意味着,在制度环境较好的地区,民营企业可以更多地基于“硬”的市场化原则来进行国际化的战略选择;而在制度环境较差的地区,民营企业则难以依靠市场化原则来获得国际化的稀缺资源,只好转而寻求“软”的政治关系来获得关键性资源。比如,在制度环境越落后的地区,银行信贷规模较小,信贷资源易受政府和官员控制,从而导致其市场化配置程度较低,政治关系对于民营企业获得银行信用进行国际化拓展的作用比金融发展较好地区更为重要。因此我们认为,在制度环境越落后的地区,民营企业的政治关联对国际化的正向影响会更加显著。

类似地,基于资源依赖视角,我们同样认为,在制度环境越落后的地区,民营企业的政治关联对国际化的促进作用会更加显著。因为制度环境较好的地区,民营企业可以通过“硬”的市场化原则来获取成长的关键性资源,所以没有必要为了维护政治关联而通过实施国际化来“回报”政府,而越是制度环境落后的地区,民营企业越有动力通过国际化这种方式来取悦政府,因此提出以下假设3(包括补充性假设):

假设3:在制度环境越落后的地区,民营企业的政治关联对国际化的正向影响会更加显著

假设3a:在制度环境越落后的地区,民营企业的政治关联对国际化广度的正向影响会更加显著

假设3b:在制度环境越落后的地区,民营企业的政治关联对国际化深度的正向影响会更加显著

4. 民营企业在母国的政治关联、国际化与企业绩效

Porter[55]指出,企业如果要获得国际化的成功,其母国本质发挥着关键作用。现有研究表明,在国际市场上来自不同国家的跨国公司均会在一定程度上表现出各自母国因素的特质,特别是那些刚开展国际化活动的“年轻”的跨国企业,它们所表现出来的母国因素特质更加显著,这种特定的母国因素“烙印”会深刻地影响其在海外的国际化战略与行动。[56]中国的跨国企业作为世界跨国公司群体中最为年轻的一个部分,它们所表现出来的母国特征会更加明显。这些跨国公司在中国所特有的转型制度环境的“浸润”下,已经形成了自身独特的价值观念与战略行动方式,而这些价值观念和行为方式必将会和它们一起走向海外东道国市场。在中国国内市场,政治关联型民营企业所具备的政治理念,比如时刻关注地方政府的各种经济政策和政策动态,积极调整企业行为与政府政策保持一致,以及构建政治关联的策略与技巧,旨在获得地方政府的扶持和各种优惠政策等战略行为模式必将带到海外投资市场,并影响跨国企业在海外投资市场的经营绩效。正如Rugman[57]的观点,企业如果没有积累各种在国际竞争中所需的知识与技能,则很难在海外市场获得成功。这种知识与技能同时包含市场导向与政治导向,不仅指企业优越的市场能力,还包括处理好与海外投资地政府关系的政治能力。

然而,企业能力(包括构建良好政企关系的政治能力)的塑造、构建、培育与优化不是“一蹴而就”的,它是一个长时期的发展过程。正如Nelson等[58]的观点,企业是一种路径依赖性知识基础的集合,企业在长期的“干中学”进程中所积累的相关知识与技能会嵌入到一系列的“惯例”之中。企业是拥有异质性能力的实体,能力不仅是嵌入惯例和“干中学”中积累的隐性经验与知识的结果,它还是一种通过对组织结构和系统的主动投资,旨在促使惯例和实践持续改进的结果。[59]

因此,我们有理由相信,与那些在母国不具备任何与政府打交道的经验、技巧或能力的民营企业而言,政治关联型民营企业在母国长期所积累的政治资源,以及所培育的构建政治关联的能力将明显有利于企业通过提升国际化深度与广度的方式顺利实施国际化,并进而提高企业的经营绩效。具体而言,在利用母国政治关联拓展国际化广度方面,相对于无政治关联的企业而言,这部分企业可以凭借其在母国良好的政治关系,采取无政治关联民营企业根本无法企及的有效方式进行海外拓展,这些方式不仅成本低(比如获得国际化拓展的低成本资金支持等),而且可以产生较好的品牌影响力(比如随同母国国家、或省市领导人进行高端出访等),从而提高企业国际化的经营绩效。比如长虹在拓展国际化广度,即利用政府公关顺利进入海外目标市场方面就颇有建树。

另外,企业在通过提高国际化深度实施国际化战略时,因为企业是通过在有限个重点海外市场进行纵深经营(比如通过合资或独资的方式进入某一特定市场),从而要求企业更频繁、更密切地与海外投资地政府进行深度的沟通与互动,而这种打交道的技巧与能力与其在母国构建政治关联的“干中学”过程中所积累的隐性经验是分不开的。比如TCL就是提高国际化深度,即利用海外投资国政府在重点市场进行品牌建设的典范 。实际上这与企业在国际化之前在母国长期所积累的政治能力,以及努力构建政治关系的经验或策略是息息相关的。比如TCL董事长李东生就是中国共产党十六大代表、第十届和第十一届全国人大代表;TCL不仅生产优秀的产品和服务,还积极通过践行社会责任等方式构建良好的政企关系:比如近十年来,TCL累计投入超过亿元用于捐资助学;TCL集团曾多次荣获“中华慈善奖”与“中国最受尊敬企业”;同时,由TCL集团发起设立的TCL公益基金会是中国消费类电子行业第一家企业设立的公益基金会等。因此,我们提出如下假设:

假设4:在母国具有政治关联企业的国际化比没有政治关联企业的国际化战略更可能促进企业的绩效

假设4a:相对于在母国无政治关联企业而言,政治关联型企业通过提高国际化广度更可能促进企业的绩效

假设4b:相对于在母国无政治关联企业而言,政治关联型企业通过提高国际化深度度更可能促进企业的绩效

1.样本选择与数据来源

本文以2006-2010年期间所有在沪深证券交易所上市的民营公司为研究样本。因为与国有企业相比,关系对民营企业更重要,同时为了得到从法律和正式制度中得不到的支持和保护,民营企业也在关系的构建上投入了更多的资源,[60]所以本文将民营企业作为我们的研究样本。进一步,本文按照以下原则对原始样本进行筛选:(1)董事会成员和CEO的任职经历不明确的样本被剔除。界定公司是否具有政治关系的标准就是董事会成员和CEO的任职经历,因而,我们剔除CEO与董事会成员的从职经历不明确的样本;(2)要求公司的最终控制人是自然人,不是私人或不明确的样本被剔除。公司的控股股东在民营企业上市之后往往会发生变化。因而,那些控股股东变为国有或者变得不确定的样本应该被剔除;(3)由于金融行业企业具有特殊的资产负债表,我们剔除了金融类和包含金融类经营单元的企业;(4)主营业务收入为负、ST以及数据不完整的公司被剔除;(5)在2006-2010年间任何一年中没有在财务年报中披露分行业和分地区销售收入数据的公司被剔除;(6)剔除海外市场、海外资产数据信息模糊或缺失的公司。最后,我们得到的样本总数733个,其中2006年59个,2007年117个,2008年151个,2009年189个, 2010 年217个。

关于样本企业所进入的目标国家市场信息我们是通过公开的信息收集而得,这也是我们选择上市公司作为研究样本的主要原因,因为上市公司具有较高的媒体关注度,它们在国际市场上的任何一个新的进展均会被媒体大肆报道。同时,国际化作为一个提升品牌与公众接受度的正面信号,企业自身也会积极通过相关渠道进行大力报道。另外,我们构建了一个民营上市公司政治关联数据,其中控制人背景资料与董事会成员的个人信息主要来自Wind资讯数据库。我们是基于CSMAR中的公司财务年报数据得到的样本公司的相关财务数据。我们根据Wind数据库所提供的主营业务收入行业构成数据进行系统的分析整理得到了上市公司的多元化数据。

2.变量定义与模型说明

(1)政治关联指标(Polities)

本文所界定的政治关联是指企业在母国与各级政府之间的政治关系,不包括企业与海外投资地所在政府之间的政治关系。本文在对企业政治关联进行测量时,主要参照了Faccio、[44]Fan等[7]与田志龙等[43]等学者的做法,通过公开数据收集公司的控制人或董事会成员的政府背景信息来界定企业是否具备政治关联,比如企业高层管理者是否在人大、政协,或者在工商联、青联、妇联等社团组织担任一定职务,又或者政府官员是否利用其身份或能力到民营企业任职或自创企业。

我们构建了一个民营上市公司2006-2010年度的政治关联数据库:第一,对于民营上市公司终极控制人以及董事会各个董事的资料,主要来自于Wind资讯数据库;第二,终极控制人以及董事会各个董事是否是人大、政协委员或者是否曾在政府相关部门任职主要是依据他们的个人资料而得。Polities表示企业董事会中具有政治背景的董事比例;如果董事会中没有任何董事具有政治背景,则这一值为0,即企业不具有政治关联。Polities实际上所测量的是企业的政治关联强度,这一比例越高,则表明企业的政治关联强度越大。另外,我们在考察政治关联对国际化与企业绩效之间关系的调节影响时,我们对Polities变量进行了分类处理,即引入Politype变量,当Polities=0,Politype取值为0;当Polities≠0,Politype取值为1。

(2)国际化程度(International)

为了克服以往单一指标测量国际化的局限性,本文同时采用国际化深度与国际化广度两个指标来综合测量国际化程度,指标的具体计算如下:

International=Depth×50%+Breadth×50%

本文进一步借鉴杨忠等[37]开发的国际化程度的综合测量指标体系,同时基于数据的可获取性,我们以海外营业额占总营业额比例与海外资产占总资产的比例两个指标反映国际化的深度(两个指标分别取权重50%) 。同时,我们还通过离差标准化的处理方式消除了量纲的影响。

另外,本文依据母国与东道国市场间的心理距离来衡量国际化的广度,主要以国际化经营所跨越的国家数量和这些国家与母国市场的心理距离两个指标来反映国际化的广度(两个指标分别取权重50%)。其中因为指标“国家数”采用的是绝对数,为了消除量纲的影响并实现数据的归一化处理,我们进行了离差标准化处理;另外,本文将海外市场划分成六个区域市场,即“北美”、“欧盟”、“南美”、“亚太”、“大洋洲”和“非洲”。然后,利用Hansen等[61]有关文化距离的测量方法,计算了中国与各个国家这四个文化维度之间的欧几里德距离 ,具体计算公式如下:

![]()

其中,第n个国家第m个文化维度的指数用Cmn表示;第m个维度的方差用Vm表示;第n个国家与中国的文化距离用Distancen代表。

3. 企业绩效指标

在测量企业绩效时,我们综合运用了市场绩效指标(如股票年收益率、Tobin's Q值等)与会计绩效指标(如净资产收益率、资产收益率等)。但是,在利用Tobin's Q指标测量市场绩效时,考虑到无法获取非流通股的市场价格,本文主要利用Chen和Peng[62]的研究结果,认为与流通股价格比较而言,中国企业非流通股的价格平均来说具有78%-86%的折价。因此,我们沿用邓新明[5]的做法,取这一折价范围的中位数来测量非流通股的价值。公司绩效指标(包括Tobin's Q值与ROA)的具体计算公式如下:

Tobin's Q=[流通股股价×流通股股数+流通股股价×(1-82%)×非流通股股数)+负债的账面价值]/资产的账面价值

ROA=净利润/期初和期末平均总资产

4. 制度环境(Institution)

余明桂等[8]研究表明,我国各省市地区的市场化水平与制度环境差别很明显,同时经济的发展水平也很不均衡。本文采用通行的做法,基于樊纲等[52,63,64]所编制的中国各地区市场化指数体系作为测量制度环境数据的依据。当企业所在省份的这个指数低于中位数时,我们将制度环境(Institution)定义为1;否则定义为0。

5. 控制变量

本文控制了可能对绩效产生显著影响的变量,旨在规避研究结论的偏差。[39,65]具体选取的控制变量如下:

(1)企业规模(Lnassets)。相关研究表明,企业的规模往往代表着一种“事实的政治权力”,从而会影响企业的市场业绩。[66,67]本文利用公司总资产来测量公司规模,采用的是其自然对数值。

(2)企业年龄(Ln Age)。相关文献表明,企业经营持续的年限越长,则会表现出更丰富的与当地政府或官员构建关系的经验与能力。[68]本研究以上市公司注册年份至研究样本设定的时间(2006-2010年)的持续年数为衡量指标。具体公式为:Ln Agei=ln(Ti-T0+1)。其中Ti=(2006,2007,2008,2009,2010),T0为公司注册时间。

(3)产品多元化指标(EI)。学术界一直认为产品多元化与国际化存在着一种相互影响的关系。Sambharya[32]发现,产品多元化与国际化实际上是互相替代的成长模式;另外部分学者[24]认为,产品多元化与国际化之间其实是一种互补关系。多元化指标 的度量主要采用熵指数(Entropy Index,EI),计算公式如下:

![]()

其中Pi为行业i收入占主营业务收入的比重,n为采用三位行业代码所计算的公司业务行业数,指数越高,则表示企业的多元化程度越高。

(4)企业家海外背景(Background)。朱吉庆[69]认为,企业家的海外经历会影响企业的国际化倾向,他们会以全球化思维和战略眼光洞察国际经营环境中的重大商机和威胁,对海外拓展有着坚定的信念。本文主要通过Wind资讯数据库中关于公司控制者(比如总经理或董事长)以及董事会成员的个人信息资料查找其是否具有海外背景。本文采用虚拟指标(Background)进行测量,如果公司控制人或董事会成员具有海外经历,则将Background取值为1,否则为0。

(5)资本结构(DEBT)。相关研究表明,资本结构调节企业多元化对公司绩效的影响。[17,70]本文中资本结构主要采用比较通行的资产负债率指标来进行测量。

(6)行业影响(Industry)与年度影响(Year)。本文主要采用虚拟指标的方式进行测量,[71]其中行业虚拟变量是依据我国证监会《指引》中所规定的行业门类和次类来设定的,年度虚拟变量则以不同年份进行设定。

1. 描述性统计分析

表1列出了样本的描述性统计结果,表明在733家总样本企业中,有345家企业具有政治关联,这一比例高达47.07%。为什么我国民营企业参与政治的积极性如此高呢?原因主要在于在转型环境中,当外部市场基础性制度缺失的情况下,企业只有投入资源积极构建与政府之间的政治关系,才更有可能赢得政府的支持(比如某种非正式的产权保护、行业的进入权、税收优惠等)。同时,结果发现,政治关联型企业组中,有192家企业实施了国际化战略,占其总数的55.65%;而在无政治关联的企业组中,这一比例为46.13%,这一结果表明相对于无政治关联型企业而言,在母国具有政治关联的企业实施国际化战略的积极性明显要高很多,在一定程度上支持假设2的成立。同时,我们还发现,在母国政治关联型企业组中的国际化均值为0.5921,高于无政治关联企业组的0.5259,表明政治关联型企业的国际化程度要高于无政治关联的企业,进一步在一定程度支持了假设2的成立。另外,我们发现,在母国有政治关联企业中的国际化深度(Depth)与国际化广度(Breadth)均值分别为0.5723与0.6119,其中Depth值高于无政治关联组中企业的0.4017;而Breadth值则低于无政治关联组中企业的0.6502,这一结果在一定程度上表明,在母国政治关联型企业更偏向于通过提高国际化深度的方式进行国际化;而无政治关联型企业则更多的是采取拓展国际化广度,即通过扩大海外市场范围的方式进行国际化。

表1 样本公司特征变量的描述性统计与分组检验

注: ***、**、*分别表示双尾t检验在1%、5%和10%水平上统计显著。表格内为各变量均值,中括号内的数值为中位数

通过组间比较我们发现,在有政治关联的企业组中,ROA与Tobin's Q都显著高于不具备政治关联的企业,这一结果在一定程度上企业的政治关联作为保证商业交易顺利进行的替代正式制度的一种机制,确实可以显著提升企业的价值水平。[72-74]结果表明政治关联型企业中实施了国际化战略的企业的Tobin’s Q值为0.0297,低于无政治关联企业的0.0374;而其ROA值为0.0457,高于无政治关联企业的0.0268。以上结果部分地支持了假设1的成立,在一定程度上表明,在母国有政治关联的企业实施国际化战略在短期内有利于企业绩效的提升的,但从长远来看却会损害企业的市场价值。

2. 实证分析

(1)相关性分析

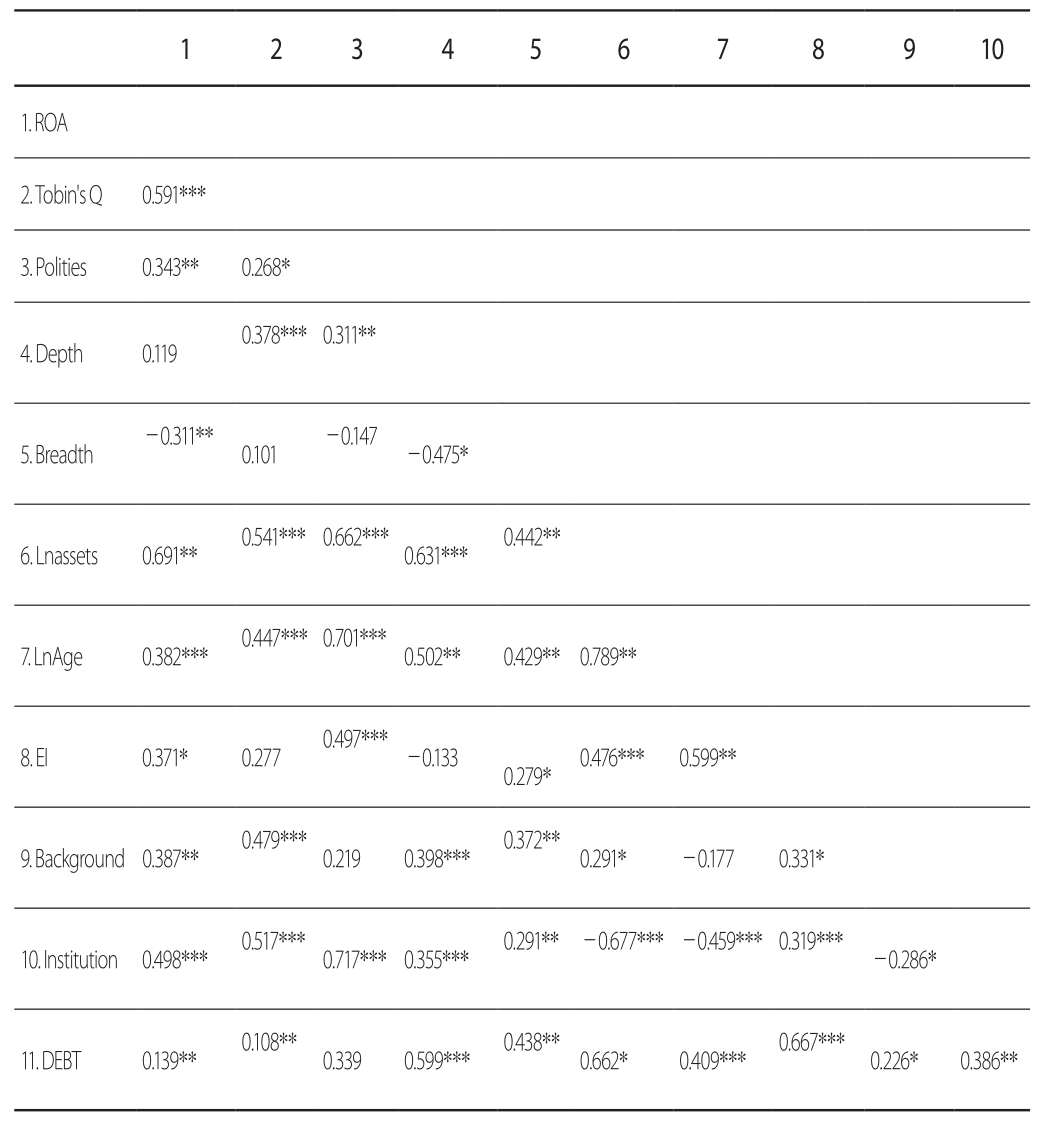

表2列出了各变量之间的Pearson相关系数。结果表明,部分自变量之间的显著相关性并不会导致多重共线性。因为各变量的方差膨胀因子(VIF)都低于临界值2.5[75]且其平均值为1.774;同时,自变量的条件指数(Condition Index)也都低于导致共线性的临界值20。[75]

表2 Pearson相关系数矩阵

注:***、**、*分别表示双尾t检验值在1%、5%和10%水平上统计显著

表2结果表明,民营企业在母国的政治关联与国际化的深度(Depth)显著正相关,而与国际化的广度(Breadth)存在一定程度的负相关(但并没有通过显著性检验),这一结果似乎进一步验证了在母国有政治关联与无政治关联的企业在实施国际化战略时,所选择的国际化路径具有显著的差异。正如前面所述,在母国政治关联型企业更偏向于通过提高国际化深度的方式进行国际化;而无政治关联型企业则更多通过扩大海外市场范围,即提高国际化的广度实施国际化。同时,结果还发现政治关联与Tobin's Q和ROA均具有显著的正相关性。这一结果进一步验证了大部分学者[5,76,77]的观点,即民营企业的政治关系对公司价值存在显著正面影响。比如贺子龙[78]研究发现,我国非国有企业高管的政府背景对公司价值有显著的正向影响。姜跃龙[79]研究了我国上市公司高管变更事件,研究表明,具有政府背景的高管继任会显著提升公司价值。

另外,结果还表明国际化的深度(Depth)与Tobin's Q呈显著的正相关性,但与ROA的正相关性不显著;国际化的广度(Breadth)与ROA呈显著的负相关性,但与Tobin's Q的正相关性不显著。以上结果和杨忠等[37]的研究结果并不完全一致,他们通过对国内142家制造企业的实证研究发现,对于现阶段的中国制造业企业而言,国际化广度的提高有利于企业的成长,而国际化深度的提高对企业绩效的提升不产生促进作用。因为对于中国的制造业企业而言,在当前还不具备采用更高阶段海外市场进入模式的条件与优势的前提下,盲目地增加海外市场的资源投入程度不仅不能获得更好的绩效,反而会导致企业绩效下降。而本文的研究结果却与此相反,我们认为原因主要有两点:其一,因为他们采集样本数据的时间是从2006年10月到2007 年1月,从2007年到目前已有六年时间,在这六年时间中,中国企业的国际化状况(包括动机与模式等)均发生了实质性的改变;其二,有可能在国际化与企业绩效之间的关系路径中,还需要关注一些关键因素,比如政治关系等制度变量的调节作用。我们将在后文的实证结果中重点分析政治关联对国际化与公司绩效关系的调节影响。

表2结果还发现,企业多元化程度与Depth显著负相关,而与Breadth呈显著正相关关系。事实上,现有研究关于产品多元化与国际化之间的关系一直还未有定论,比如Sambharya[32]等学者发现两者之间存在着替代关系;而Kim等[24]与薛有志等[17]持另外一种观点,认为二者之间是互补的关系。我们的研究结果表明,民营企业的多元化与国际化深度在一定程度上存在着替代关系,而与国际化的广度存在一定程度的互补关系。

(2)民营企业在母国的政治关联与国际化

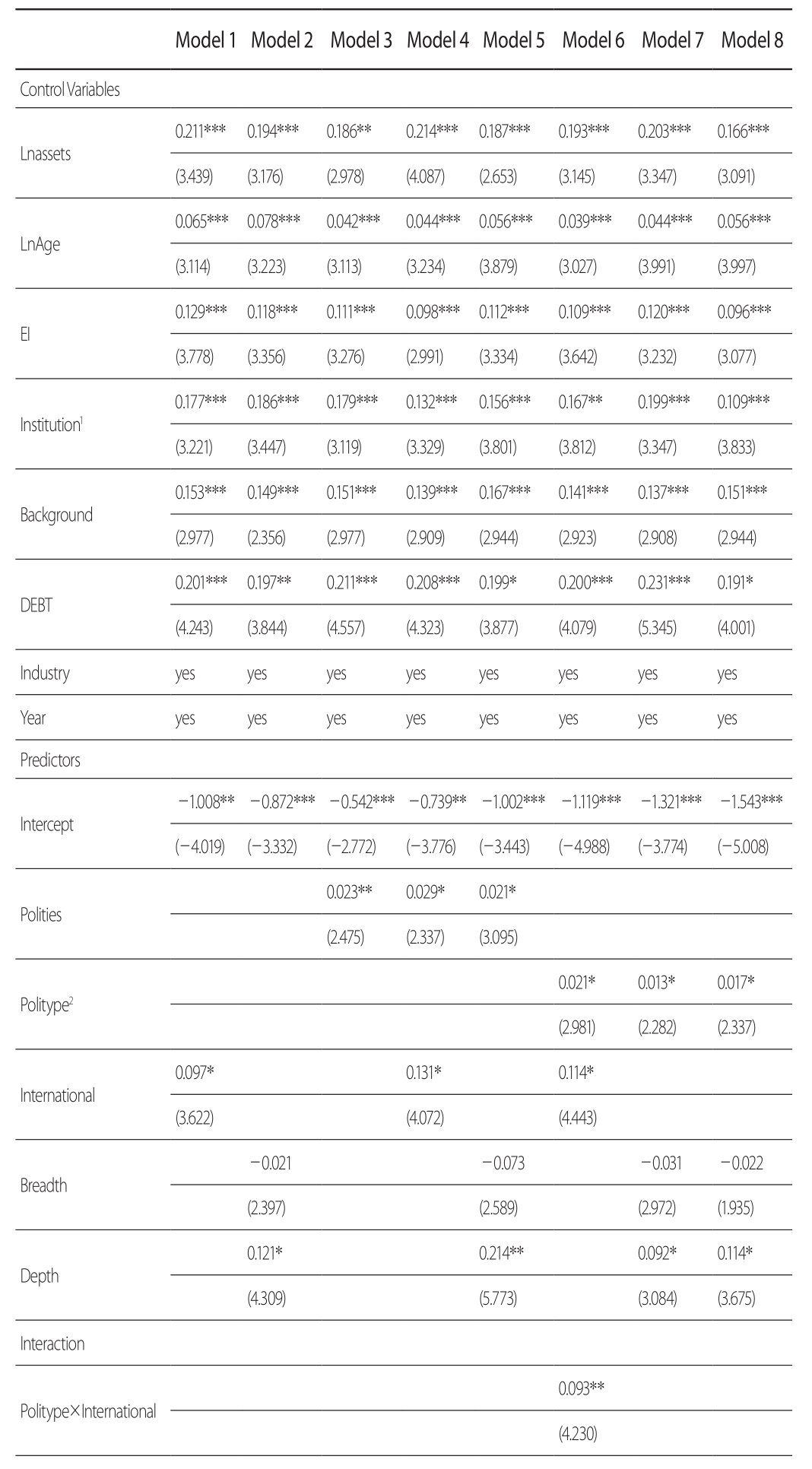

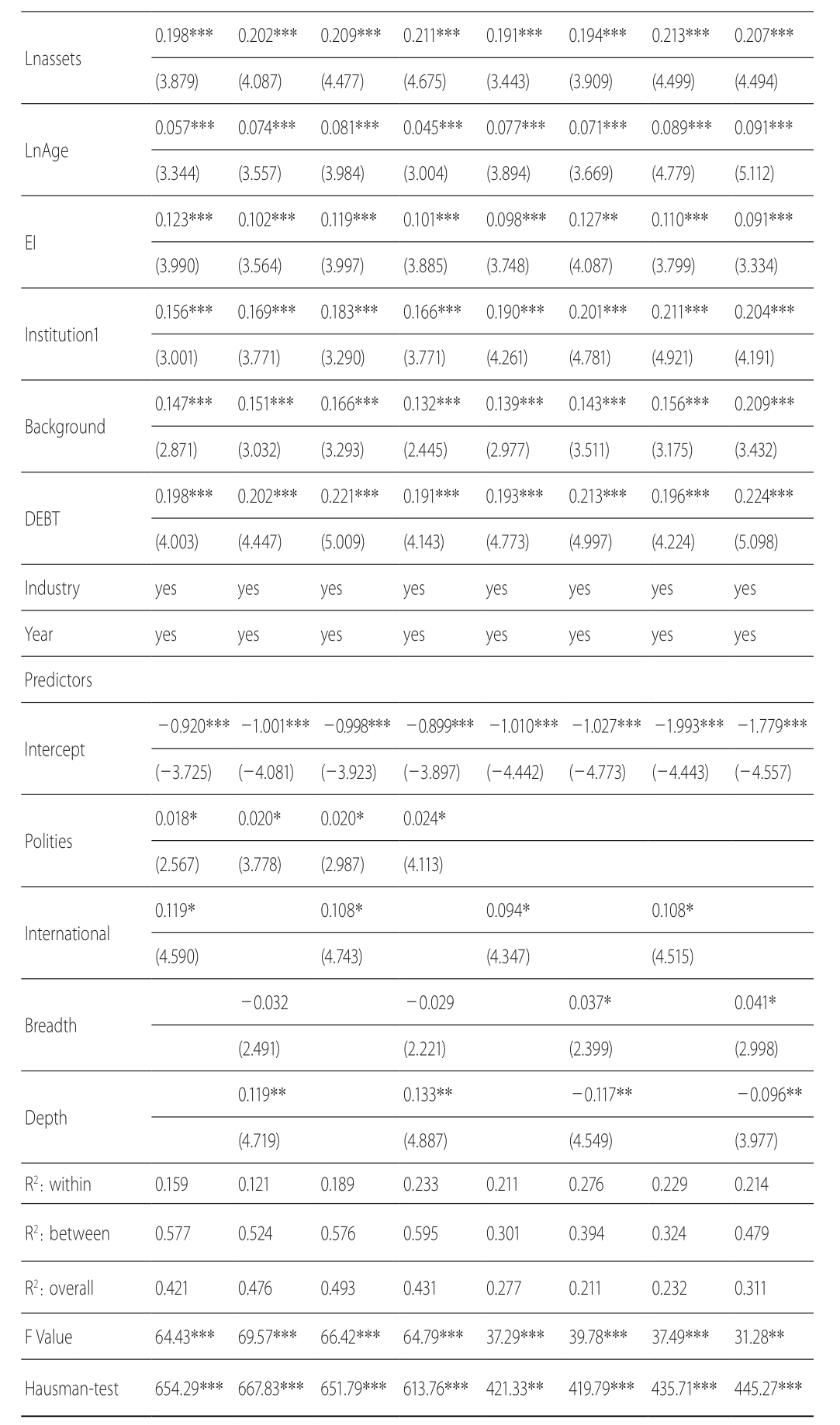

为了检验假设2与假设3,我们基于面板数据将国际化(包括国际化的广度与深度)对政治关联进行回归分析 。检验结果如表3所示,模型(1)、(2)检验政治关联对国际化总体变量(International)的影响,在模型(1)中,我们只将政治关联变量(Polities)放入模型进行检验,结果发现,Polities的系数为正,但没有通过显著性检验,假设2没有得到验证;在模型(2)中,为了考察母国的制度环境对政治关联与国际化关系的调节影响,我们引入交叉变量Institution×Polities,结果发现其系数在10%的显著性水平上为正,从而在一定程度上支持假设3的成立。

进一步,我们将国际化指标进行分解,试图考察在母国的政治关联与国际化的广度与深度之间的关联性,我们引入变量的思路类似于模型(1)、(2),在模型(3)与模型(5)中,结果表明Polities的系数在10%的水平上分别显著为负与正,从而支持了假设2b的成立,假设2a没有得到验证。这一结果表明,在母国的政治关联对民营企业国际化的正面促进作用主要体现在国际化的深度上,而对于国际化的广度不仅没有正面影响,反而存在显著负面影响。我们认为原因主要有二:第一,虽然中国制造(Made in China)的商品遍及全球,然而我国的制造产业仍然位于价值链的低端,中国制造业自有品牌建设、自主性研发的能力还有很大的提升空间。事实上,中国企业已经认识到了这一问题,正在尝试主动创造条件运用高端的国际化方式(比如对外直接投资等)进入国际市场,实现从“中国制造”到“中国创造”的战略转型;第二,基于资源依赖理论,相对于企业采取更低端的国际化活动而言,更高端的国际化方式有可能是一种更有效的回报政府期望的方式。因为资源投入程度较低的诸如出口贸易等国际化活动,实质上是一种较低端的国际化活动,并不能满足地方政府官员参与晋升“锦标赛”的需求;而较高端的国际化活动,比如海外上市与对外直接投资等,则能更好地达到回报地方政府进而实现维护政治关系的目的。

另外,在表3的模型(4)与(6)中,结果表明交叉变量Institution×Polities的系数在10%的显著性水平上分别为负与正,假设3b得到支持,假设3a没有得到验证。这意味着,在母国制度环境越落后的地区,政治关联在正面促进国际化深度与负面影响国际化广度方面作用更显著。换句话说,在母国制度环境较好的地区,政治关联对于民营企业国际化的影响相对较低。这是因为,正如前述,在制度环境落后的地区,国际化资源的市场化配置程度越低,无政治关联的民营企业受到的制度歧视越多,更难以在市场化的基础上获得相关的国际化资源(比如资金支持等)。而在母国具有政治关联的民营企业凭借与政府之间的深厚关系,反而获得了更多的信贷资源与垄断(或半垄断)性行业的市场准入,进而具备了相对于无政治关联民营企业而言更多的采用更高阶段海外市场进入模式的条件与优势。而且,基于前述的资源依赖理论,相对于常规化的诸如出口贸易等低端国际化活动,企业如果采取更高阶段的国际化方式(比如对外直接投资等)更有可能呼应政府的期望而受到政策“嘉奖”,从而更有利于企业价值的提高。

(3)民营企业在母国政治关联、国际化与公司绩效

接下来,我们将综合考察民营企业在母国的政治关联、国际化(包括国际化的广度与深度指标)与公司绩效之间的关联性。表4与表5列出了相关的检验结果。在表4中,模型(1)与(2)验证了国际化对公司绩效ROA的影响。在模型(1)中,我们只检验总体的国际化程度(International)的绩效影响,结果发现在10%的水平上International的系数显著为正。在模型(2)中,分别考察了国际化广度(Breadth)与国际化深度(Depth)对企业绩效的影响,结果表明Breadth系数为负,但不显著(假设1a不成立);而Depth系数在10%水平上显著为正(假设1b成立)。正如前述,该结果与杨忠和张骁的研究结论刚好相反,本文的结果表明,我国民营企业通过加大对某一特定市场的资源投入程度,例如采用合资或者独资的模式进入某一特定国际市场,将显著地提高企业的绩效;而通过扩大海外市场的范围,从心理距离比较近的国家逐渐进入心理距离比较远的国家并不能带来更高的企业绩效。

表3 企业政治关联与国际化

注:N=733;***、**、*分别表示双尾t检验值在1%、5%和10%水平上统计显著

模型(3)中我们单独考虑企业在母国的政治关联Polities的绩效影响,发现Polities系数在5%水平显著为正,该结果与大部分学者的研究结论一致,即在母国的企业政治关联可有效促进绩效的提高。模型4中同时放入政治关联与国际化程度的总体变量,发现与模型(1)、(2)比较而言,International与Polities系数符号与显著度均没有变化,只是拟合优度(R2)得到了较显著的提高,表明政治关联是影响企业绩效的重要因素。事实上,我们发现模型(4)、(5)、(6)、(7)、(8)在引入政治关联变量后,模型均变得更稳健。在模型(5)中,通过对International进行分解处理,发现相对于模型(2)而言,Breadth系数尽管仍然不显著,但变得更大;而Depth系数仍然显著为正,而且系数值与显著性水平均有所提高。这一结果表明,在一定程度上政治关联作为一种替代机制对国际化与企业绩效之间的关系具有显著的调节影响。这一点证实了Allen等[4]的观点,他们认为,中国即使在基础性制度缺失的条件下,仍然可以取得高速的经济增长,原因主要在于政治关联是一种有效的替代性机制,它有利于企业获取资源或发展企业。

接下来,模型(6)、(7)、(8)中开始引入政治关联与国际化的交互项。在模型(6)中,交叉变量Politype×International的系数在5%的水平上显著为正,假设4成立。这意味着,在母国具有政治关联民营企业的国际化对企业价值将产生显著的正向作用。进一步,在模型(7)中,我们同时引入Politype×Breadth与Politype×Depth两个交叉变量,发现Politype×Breadth系数为正,但没有通过显著性检验;Politype×Depth系数为正,而且在10%的水平上显著。这一结果表明在母国具有政治关联的民营企业的国际化广度(Breadth)对ROA不存在显著的影响,但是其国际化深度(Depth)却将显著地正向促进公司绩效的提升。这一结果符合前述的观点,即在母国具有政治关联的民营企业应该选择更高端的国际化方式(即提高国际化深度)进入海外市场,而仅仅通过扩大海外市场范围的国际化扩张模式并不能显著提高企业绩效。这在一定程度上说明,相对于在母国没有任何政治经验或能力的民营企业而言,具有政治关联的民营企业在国内长期所积累的政治资源,以及所培育的构建政治关联的能力将明显有利于企业通过加大对某一特定市场的资源投入程度来顺利实施国际化,并进而提高企业的经营绩效。事实上,这一点也充分说明,中国企业只有积极通过提升企业的自有品牌建设、自主研发、自行设计的本领,采用更加尖端的国际化扩张模式,才能进入全球产业链条的高端,才能真正地促进企业国际化绩效的提升。

因为产品多元化与国际化同属于企业多元化成长的两个重要维度,因此在模型(8)中,交叉变量产品多元化程度与Politype的系数为正,且在5%的水平上显著,这意味着在母国政治关联型民营企业的多元化会显著地促进企业绩效水平的提升。该结果也进一步表明本文的研究价值所在,因为当前有关企业家政治关系影响组织经营运作的“微观——宏观联系”研究大都直接以企业绩效作为因变量,缺乏企业政治关系影响企业经营行为具体机理的分析。本研究则为打开该理论“黑箱”提供了一种思路,即企业家政治关系(资本)可能首先会影响到企业战略选择,然后通过战略执行,最终变为企业绩效。

表4 政治关联、国际化与ROA

注:1. 此处我们将制度环境(Institution)变量作为控制变量;2. 为了考察政治关联对国际化与公司绩效的调节影响,我们在模型(6)、(7)、(8)中对Polities变量进行了分类处理,即引入Politype变量,当Polities=0,Politype取值为0;当Polities≠0,Politype取值为1;***、**、*分别表示双尾t检验值在1%、5%和10%水平上统计显著

表5的结果基本上与表4一致,不同之处主要在于模型(7)中,政治关联Polities与国际化深度(Depth)的交叉变量系数仍然为正,但却变得不显著。这意味着在母国具有政治关联的企业通过高端国际化进入模式实施国际化战略在短期内可以带来企业绩效ROA的提升(如表4结果),但是从长远来看,其绩效影响并不显著。事实上,我国的传统文化与转型经济的制度特征对此可以提供一定的解释,因为在中国,很多企业家具有很浓厚的“商而优则仕”的传统观念,在企业的初创期,企业家会认真地把企业当企业办,但是企业一旦发展起来了,随着其荣誉与光环的增多,企业家则有可能把企业办成了为其私人谋取名利的载体。[5]如果民营企业在维护已有的或获取更多的政治资源的过程中失去了经济理性,一味地取悦或迎合各级政府的需求(比如积极为政府搞样板项目、盲目进行国际化扩张等),则企业的长远发展必将受到影响。因此,成功企业的经验,都是政治行为服从于市场战略。[49]也就是说,不管企业的政治能力有多强,但始终还是要将市场能力建设放在首位。企业不能将国际化战略或行为演变成回报政府的一种手段或“秀”,而应该基于市场因素对国际化的深度与广度进行理性决策。比如企业为了获取垄断优势、[18]内部化优势[20]以及特定的区位优势而实施国际化战略。[21]因为为企业的市场策略创造一个良好的环境,并进而增强企业在行业中的竞争地位才是企业构建政治关联的最终目的。[5,11]

表5 政治关联、国际化与Tobin’s Q

注:1. 此处我们将制度环境(Institution)变量作为控制变量;2. 为了考察政治关联对国际化与公司绩效的调节影响,我们在模型(6)、(7)、(8)中对Polities变量进行了分类处理,即引入Politype变量,当Polities=0,Politype取值为0;当Polities≠0,Politype取值为1;***、**、*分别表示双尾t检验值在1%、5%和10%水平上统计显著

表6 稳健性检验:政治关联、国际化与ROA(www.chuimin.cn)

注:1. 此处我们将制度环境(Institution)变量作为控制变量;***、**、*分别表示双尾t检验值在1%、5%和10%水平上统计显著,括号中的数字为双尾检验的t值

事实上,因为表4与表5的结果只能揭示政治关联型企业的国际化扩张路径或模式,但对于无政治关联企业的国际化状况还有待进一步探究。因此,在表6的稳健性检验中,我们将样本数据分为有政治关联组与无政治关联组进行比较分析,我们发现,对于在母国有政治关联企业组的情况,基本上和表4与表5的结果一致;但对于无政治关联企业组,在模型(6)与模型(8)中,结果发现国际化广度(Breadth)的系数为正,且在在10%水平上显著;而国际化深度(Depth)的系数在5%水平上显著为负。以上结果表明,在母国无政治关联的民营企业通过提高国际化广度可以明显促进企业绩效的增加,而通过对某些特定市场增加资源投入程度(即提高国际化深度)的国际化扩张模式并不能带来公司绩效的提升。这一结果进一步验证了假设4的成立,即在母国政治关联对国际化与公司绩效之间的关联性会产生显著的调节影响,同时也表明在母国有政治关联与无政治关联企业的国际化扩张模式或路径存在着显著的差异性。因为仅仅只是扩大海外市场范围的国际化扩张路径对于我国民营企业在产品创新、技术创新、品牌建设和国际范围内配置资源能力方面的要求要远远低于增加资源投入程度的国际化扩张模式。[37]对于在母国无政治关联的民营企业而言,在不具备利用更高级国际市场进入模式的优势和条件之前,应该切合实际地采取出口等资源投入程度比较低的方式逐步将国际市场范围由较小心理距离的国家扩展到较大心理距离的国家,而盲目地通过提高国际化深度的做法并不能给企业带来更好的绩效。

因此,本文的一个重要结论是,企业应基于自身的资源与能力(本文重点研究的是政治资源与能力)来选择最适合企业成长的国际化扩张路径或模式。在母国,政治关联型民营企业应该通过提高国际化深度的方式进行国际化,无政治关联的民营企业应该通过提高国际化广度的方式进行国际化扩张。然而这一结论从表面上来看似乎在“鼓吹”民营企业应该一味地追求与政府之间的关联,因为母国的政治关联可以帮助它们走上一条高端的国际化扩张路径。然而,一个重要的问题是,为什么相对于无政治关联的民营企业而言,在母国有政治关联的民营企业更有可能具备采取更高阶段海外市场进入模式的条件和优势呢?我们认为主要是因为国内大部分民营企业能够正确地处理政治行为与市场行为之间的关系,它们能够凭借与政府之间的关联提升了自身的市场能力,比如在母国有政治关联的企业可以获得更多的银行贷款与更长的贷款期限,[8]更多的利率优惠,[80]以更少的抵押物获得较多的长期贷款,[81]更低的税率,[44]更低的行业准入门槛[16]等,从而导致有政治关联的企业更有可能具备采用更高阶段海外市场进入模式的条件与优势。正如在前面的研究中发现(如表1所示),体现一定市场能力基础的指标,比如企业规模(Lnassets)、多元化程度(EI)以及企业年龄(Ln Age)等变量指标的均值均显著高于无政治关联的民营企业。正如前所述,不管企业的政治能力有多强,但市场能力的建设始终不能被忽略,比如娃哈哈集团,与政府关系很好,但其销售业绩主要靠的还是品牌和渠道建设,这是市场能力。我们认为没有市场能力基础的政治关联资源,或者不能正确处理政治能力与市场能力关系的民营企业,政治关联资源对它们而言都是一种“灾难”。

实质上,在我国尚未实现建立完善市场机制的目标之前,民营企业通过在母国构建政治关联来获取制度性资源,进而提升企业价值的做法仍然应受到实务界的重视。然而,正如前文所提到的,当前理论界有关企业政治关系影响组织经营运作的“微观—宏观联系”研究大都直接以企业绩效作为因变量,缺乏对企业家政治关系与企业绩效之间内在作用机制的深层次分析,它们之间的关系仍然是一个“黑箱”。本研究则以企业国际化战略作为突破口,基于战略选择视角探讨了企业在母国的政治关联对于其国际化成长的促进作用与机制,并通过细分国际化的维度,具体考察了在母国具有政治关联与不具有政治关联民营企业的国际化战略提升企业价值的具体路径差异。可以说,本文的研究为打开政治关系与企业绩效之间内在作用机理的“黑箱”提供了一种非常重要的思路,同时也是本研究的重要贡献与价值所在。本文主要结论如下:第一,企业国际化对企业价值总体上具有显著的正向影响,其中国际化深度对企业绩效具有正向的促进作用,但国际化的广度对企业绩效存在着一定程度的负向影响。研究表明,总体的国际化程度(International)的系数在10%的水平上显著为正(β=0.097, p<0.10)。本文对国际化的绩效影响进行分解后分别考察了国际化广度(Breadth)与国际化深度(Depth)对企业绩效的影响,表明Breadth系数为负,但不显著(β=-0.021, p>0.10);而Depth系数在10%水平上显著为正(β=0.121, p<0.10)。以上结果表明,我国民营企业只是通过单纯地采取提高国际化广度这种“粗放式”的国际化模式实施国际化战略并不能带来企业业绩的实质改善,同时也应该通过提高国际化深度,即在有限个重点海外市场进行纵深经营,通过提高自身的研发能力、自有品牌设计等高端国际化模式进入全球产业链高端,才能真正带来企业绩效的提高;第二,民营企业的母国政治关联对国际化程度总体上不具有显著的正向作用。其中民营企业在母国的政治关联对国际化深度具有显著的正向促进作用,但却显著地负向作用于国际化广度。数据表明,通过考察政治关联(Polities)对国际化总体变量(International)的影响,发现Polities的系数为正,但没有通过显著性检验(β=0.012, p>0.10)。我们试图进一步考察政治关联与国际化的广度与深度之间的关联性,结果表明,Polities的系数在10%的水平上分别显著为负(β=-0.021, p<0.10)与正(β=0.034, p<0.10)。上述结果充分说明在母国政治关联型民营企业更可能通过提高国际化深度,即加大对某一(或有限)特定海外市场的资源投入程度(例如采用合资或者独资的海外市场进入模式进入某一特定市场)的方式进行国际化;而无政治关联的民营企业则更多的是采取拓展国际化广度,即通过扩大海外市场范围的方式进行国际化;第三,母国的制度环境对民营企业政关联与国际化之间关系具有显著的调节作用。进一步的研究发现,母国的制度环境对民营企业政治关联与国际化深度之间关系具有显著的正向调节作用;而对于政治关联与国际化广度之间关系具有显著的负向调节作用。实证研究中本文通过考察制度环境的调节影响,发现交叉变量Institution×Polities的系数在10%的显著性水平上为正(β=0.042, p<0.10)。本文分别考察制度环境对政治关联与国际化广度和深度之间关系的调节影响,发现交叉变量Institution×Polities的系数在10%的显著性水平上分别为负(β=-0.024, p<0.10)与正(β=0.031, p<0.10)。这意味着,在母国制度环境越落后的地区,政治关联在正面促进国际化深度与负面影响国际化广度方面作用更显著;第四,总体上,在母国具有政治关联的民营企业的国际化比无政治关联企业更可能促进公司绩效的提升。数据表明,回归模型中的交叉变量 Politype×International的系数为正(β=0.093, p<0.05),而且在5%的水平上显著。进一步,我们发现,在母国政治关联型民营企业的国际化深度对企业短期经营状况的改善具有明显的作用,但长期而言,在母国政治关联型民营企业的国际化深度对公司的市场价值却并没有显著的提高。正如研究数据所表明的,在以ROA为因变量时,Politype×Depth系数为正(β=0.117, p<0.10),而且在10%的水平上显著;但在以Tobin's Q为因变量时,Politype×Depth系数虽然为正(β=0.089, p>0.10),但没有通过显著性检验。同时,本文发现,在母国无政治关联型民营企业的国际化广度对企业业绩的提高具有显著的正面影响,但国际化深度对企业绩效却不存在显著的正向影响。正如在考察无政治关联组的国际化与企业绩效关联性时(如表6所示),发现企业国际化广度的系数为正(β=0.037, p<0.10),且在10%的水平上显著;国际化深度的系数为负(β=-0.117, p<0.05),同时在5%的水平上显著。

在研究启示方面,本文认为,民营企业在进行国际化拓展时,应选择一条符合实际的国际化扩张路径或模式。国际化广度与深度的提高代表了两种完全不同的国际化扩张路径,国际化深度的提高是一种通过增加特定国际市场资源投入程度的国际化扩张模式,具备相当高的产品创新、技术创新、品牌建设和国际范围内配置资源的能力是采用这种模式所必须具备的一种前提。国际化广度的提高则意味着企业通过拓展海外市场的范围去获取规模经济与范围经济的国际化扩张路径。我们的研究发现,在母国民营企业的政治关联会显著地促进国际化深度的提高,而且具有政治关联的民营企业的国际化深度对公司业绩具有显著的促进作用。以上结果充分表明,在母国具有政治关联的民营企业更适合通过提高国际化深度的方式进行国际化扩张,因为相对于无政治关联的民营企业而言,有政治关联的民营企业在一定程度上已具有采用更高阶段的海外市场进入模式的条件与优势,如果仍然停留在以往的只是简单地去关注卖产品、占领和扩大市场方面,实际上反而不利于企业绩效的提升,正如本文结果所示,在母国有政治关联的民营企业的国际化广度对公司业绩不具有显著的促进作用。

相反,对于在母国无政治关联的企业而言,因为具有真正自主创新能力、具备生产高尖端产品能力的企业并不多,因此在不具备特定的提高国际化深度的资源能力与条件前提下,通过资源投入程度较低的方式进行国际市场的拓展,争取更多的国际市场份额则是它们的首选。而不能盲目地随“大流”,选择在欧美等国家或地区进行直接投资等高端的国际化进入模式进行海外拓展,否则会招致严重失败。

同时,我们认为,民营企业在进行国际化拓展时,应理性地保持政治嵌入的自主性。本文的研究结果就发现,在母国有政治关联的民营企业的国际化深度虽然在短期内可以显著提高公司业绩,但从长远来看,对公司的市场价值的作用并不显著。民营企业应该在坚持企业独立性与经济理性的前提下,拉近与政府之间的距离,充分利用政府资源平台积极拓展海外市场,比如跟随领导人出访、利用政府间谈判等,但是不能为了维护政治关联而一味地迎合政府,要能够正确地处理政治行为与市场行为之间的关系。民营企业的政治关联应该是为市场能力服务的,没有市场能力基础的政治关联资源;或者不能正确处理政治能力与市场能力关系的民营企业,政治关联资源对它们而言都是一种“灾难”。

参考文献

[1] 杨其静. 企业成长: 政治关联还是能力建设?经济研究, 2011, 10: 54-66.

[2] Detomasi D.. The Political Roots of Corporate Social Responsibility. Journal of Business Ethics, 2008, 82(4): 807-819.

[3] Spencer, J. W., Murtha, T. P., Lenway, S. A.. How Governments Matter to New Industry Creation. Academy of ManagementJournal, 2005, 30(2): 321-337.

[4] Allen, F., Qian, J., Qian, M. J.. Law, Finance and Economic Growth in China. Journal of Financial Economics, 2005, 77(3): 57-116.

[5] 邓新明. 我国民营企业政治关联、多元化战略与公司绩效. 南开管理评论, 2011, (3): 4-15

[6] Peng, M., Luo, Y.. Managerial Ties and Firm Performance in a Transition Economy: The Nature of a Micro-macro Link. Academy of Management Journal, 2002, 43(3): 486-501.

[7] Fan, J. P. H., Wong, T. J., Zhang, T. Y.. Politically -Connected CEOs, Corporate Governance and Post-IPO Performance of China's Newly Partially Privatized Firms. Journal of Financial Economics, 2007, 84(2): 330-357.

[8] 余明桂, 潘红波. 政治关系、制度环境与民营企业银行贷款——来自中国民营上市公司的经验证据, 管理世界, 2009, 5: 9-21.

[9] 巫景飞, 何大军, 林炜,王云. 高层管理者政治网络与企业多元化战略: 社会资本视角——基于我国上市公司面板数据的实证分析, 管理世界, 2008, (8): 107-118.

[10] Epstein, E.. The Corporation in American Politics, NJ: Prentice-Hall, 1969.

[11] Baron, D. P.. Business and Its Environment, 5th Ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2006.

[12] Hillman, A., Zardkoohi, A., Bierman, L.. Corporation Political Strategies and Firm Performance: Indications of Firm-specific Benefits from Personal Service in the US Government. Strategic Management Journal, 1999, 20(1): 67-82.

[13] Hillman, A. Wan, W.. The Determinants of MNE Subsidiaries’Political Strategies: Evidence of Institutional Duality. Journal of International Business Studies, 2005, 36(3): 322-340.

[14] 李健, 陈传明, 孙俊华. 企业家政治关联、竞争战略选择与企业价值. 南开管理评论, 2012, (6): 147-157.

[15] Buderi, R. Huang, G.T.. Guanxi: The Art of Relationships, Simon and Schuster, New York, 2006.

[16] 胡旭阳, 史晋川. 民营企业的政治资源与民营企业多元化投资——以中国民营企业500强为例, 中国工业经济, 2008, (4): 5-14.

[17] 薛有志, 周杰. 产品多元化、国际化与公司绩效——来自中国制造业上市公司的经验证据. 南开管理评论, 2007, 10(3): 77-86.

[18] Hymer. The International Operations of National Firms: A Study of Direct Investment, Cambridge Mass: The MIT Press, 1976.

[19] Caves, R.. International Corporations: The Industrial Economics of Foreign Investment. Conometric, New Series, 1971, 38(149): 1-27.

[20] Buckley, P., Casson, M.. The Future of the Multinational Enterprise, London : Macmillan, 1976.

[21] Dunning, J. H.. Explaining International Production, London: Unwin Hyman, 1988.

[22] Kogut, B.. Foreign Direct Investment as a Sequential Process. Charles P. Kindelberger and David (Eds.), The Multinational Corporations in the 1980` s, MIT Press, Cambridge, MA, 1983.

[23] Ghoshal, S.. Global Strategy: An Organizing Framework. Strategic Management Journal, 1987, 8 (5): 425-440.

[24] Kim, W., P. Hwang, P., Burger. W.. Global Diversification Strategy and Corporate Profit Performance. Strategic Management Journal, 1989, 10(1): 45-57.

[25] Kogut, B. Designing Global Strategies: Profiting from Operation Flexibility, Sloan Management Review, 1985, 27(1): 27-38. [26] Agmon, T., Lessard, D. R.. Investor Recognition of Corporate Diversification. Journal of Finance, 1977, 32(4): 1049-1056.

[27] Errunza , V. R., Senbet , L. W. The Effects of International Operations on the Market Value of the Firm: Theory and Evidence. Journal of Finance, 1984, 36: 401-417.

[28] Kim, W., Lyn, E.. Excess Market Value, the Multinational Corporation, and Tobin's Q Ratio. Journal of International Business Studies, 1986, 17(1):119-125.

[29] Zhou, L. X., Wu, W. P., Luo, X. M.. Internationalization and the Performance of Born to Global SMEs: The Mediating Role of Social Networks. Journal of International Business Studies, 2007, (38): 673-690.

[30] Michel, A., Shaked, I.. Multinational Corporations vs. Domestic Corporations: Financial Performance and Characteristics,. Journal of International Business Studies, 1986, 17(3): 89-100.

[31] Brewer, H.. Investor Benefits from Corporate International Diversification. Journal of Financial Quantitative Analysis, 1981, 16(1): 113-126.

[32] Sambharya, R. B.. The Combined Effect of Inter National Diversification and Product Diversification Strategies on the Performance of U.S.-Based Multinational Corporations. Management International Review, 1995, 35(3): 187-218.

[33] Tallman , S., Li, J.. Effect of International Diversity and Product Diversity on the Performance of Multinational Firms.Academy of Management Journal, 1996, (39): 179-196.

[34] Ramaswamy, K.. Multinationality, Configuration and Performance: A Study of MNEs in the U. S. Drug and Pharmaceutical Industry. Journal of International Management, 1995, 1(2): 231-253.

[35] Sullivan, D.. Measuring the Degree of Internationalization of a Firm. Journal of International Business Studies, 1994, 25(2): 325-342.

[36] Ramaswamy, K., Kroeck, K. G., Renforth, W.. Measuring the Degree of Internationalization of a Firm: A Comment. Journal of International Business Studies, 1996, 27(1): 167-177.

[37] 杨忠, 张骁. 企业国际化程度与绩效关系研究, 经济研究, 2009, (2): 32-41.

[38] 乔友庆. 国际化程度与产品差异化能力对厂商绩效之影响——台湾大型制造厂商之实证研究,国立台湾政治大学企业管理研究所博士论文, 2002.

[39] Hitt, M. A., Uhlenbruck, K., Shimizu, K.. The Importance of Resources in the Internationalization of Professional Service Firms: the Good , the Bad , and the Ugly. Academy of Management Journal, 2006, 49(6): 1137-1157.

[40] Khanna, T., Palepu, K.. The Futrue of Business Groups in Emerging Markets: Long-Run Evidence from Chile. Academy of Management Journal, 2000, 43(3): 268-285.

[41] Nee, V.. Organizational Dynamics of Market Transition: Hybrid Forms, Property Rights, and Mixed Economy in China. Administrative Science Quarterly, 2002, 37(3): 1-27.

[42] Michael, A. W., Arie, Y. L.. Outward Foreign Direct Investment as Escape Response to Home Country Institutional Constraints. Journal of International Business Studies, 2007, 38(4): 579-594.

[43] 田志龙, 高海涛. 沟通创造价值: 企业政府公关的策略与案例研究, 清华大学出版社, 2008.

[44] Faccio, M.. Politically Connected Firms. American Economic Review, 2006, 96(1): 369-386.

[45] Pfeffer. J., Salancik, G. R.. The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective, New York: Harper & Row, 1978.

[46] Frooman, J.. Stakeholder Influence Strategies. Academy of Management Review, 1999, 24(3): 191-206.

[47] Haley, U.. Corporate Contributions as Managerial Masques: Reframing Corporate Contributions as Strategies to Influence Society. Journal of Management Studies, 1991, 28(5): 485-509.

[48] Berman, S. L., Wicks, A. C., Kotha, S. K., Jone, T. M.. Does Stakeholder Orientation Matter? The Relationship between Stakeholder Management Models and Firm Financial Performance. Academy of Management Journal, 1999, 42(5): 488-506.

[49] 张建军, 张志学. 中国民营企业家的政治战略. 管理世界, 2005, (7): 94-105.

[50] 李四海. 制度环境、政治关系与企业捐赠. 中国会计评论,2010, 8(2): 161-178.

[51] 梁莱歆, 冯延超. 民营企业政治关联、雇员规模与薪酬成本 ,中国工业经济, 2010, (10): 127-137.

[52] 樊纲, 王小鲁, 朱恒鹏: 《中国市场化指数——各地区市场化相对进程2006 年报告》, 经济科学出版社, 2007 年.

[53] Chen, C., Li, Z., Su, X.. Rent Seeking Incentives, Political Connections and Organizational Structure: Empirical Evidence from Listed Family Firms in China, Working Paper, City University of Hong Kong, 2005.

[54] Li, H., Meng, L., Zhang. J.. Why Do Entrepreneurs Enter Politics? Evidence from China. Economic Inquiry, 2006, 44(3): 559-578.

[55] Porter,E.M.. The Competitive Advantage of Nations, US: Free Press, 1990.

[56] 叶广宇, 黄怡芳. 中国跨国企业的非市场战略与东道国环境的关联度, 改革, 2010, (2): 88-97.

[57] Rugman, A.. Inside the Multinational: The Economics of Internal Markets, New York: Columbia University Press, 1981.

[58] Nelson, R. R., Sidney, G. W.. An Evolutionary Theory of Economic Change. Belknap Press/Harvard University Press: Cambridge, 1982.

[59] Zollo, M., Sidney G. W.. Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities. Organization Science, 2002, 13(3): 339-351

[60] Xin, K., Pearce. J.. Guanxi: Connections as Substitute for Formal Institutional Support. Academy of Management Journal, 1996, (39): 1641-1658.

[61] Hansen , M. T., Lovas, B.. How Do Multinational Companies Leverage Technological Competencies? Moving from Single to Interdependent Explanations. Strategic Management Journal, 2004, 25(8): 801-822.

[62] Chen, Z., Peng, X.. The Illiquidity Discount in China. International Center for Financial Research, Yale University, 2002.

[63]樊纲, 王小鲁, 朱恒鹏. 中国市场化指数: 各地区市场化相对进程报告(2011年), 经济科学出版社, 2012.

[64] 樊纲, 王小鲁, 朱恒鹏. 中国市场化指数: 各地区市场化相对进程报告(2009 年), 经济科学出版社, 2010.

[65] Fan, J. P. H., Wong T. J., Zhang, T.. Politically-connected CEOs, Corporate Governance and Post-IPO Performance of China's Newly Partially Privatized Firms. Journal of Financial Economics, 2007, 84(2): 330-357.

[66] Vernon R.. Sovereignty at Bay, New York: Basic Books, 1971.

[67] Deephouse D.. Does Isomorphism Legitimate? Academy of Management Journal, 1996, (39): 1024-1039.

[68] 陈钊, 陆铭, 何俊志. 权势与企业家参政议政: 一项实证研究.世界经济, 2008, (6): 39-49.

[69] 朱吉庆. 基于企业家层面的新创企业国际化驱动力研究. 上海管理科学, 2010, 32(1): 13-17.

[70] Burgman, T. A.. An Empirical Examination of Multinational Corporate Capital Structure. Journal of International Business Studies, 1996, 27(3): 553-570.

[71] 姜付秀, 刘志彪, 陆正飞等. 多元化经营, 企业价值和收益波动研究——以中国上市公司为例的实证研究·财经问题研究, 2006, 11: 27-35.

[72] Fisman,R..Estimating the Value of Political Connections. American Economic Review, 2001, 91(4): 1095-102.

[73] Faccio, M., Masulis, R. W., Mcconnell J J. Political Connections and Corporate Bailouts, The Journal of Finance, 2006, 61(6): 2597-2635.

[74] Khanna,T., Palepu,K.. The Futrue of Business Groups in Emerging Markets: Long-run Evidence from Chile. Academy of Management Journal, 2000, 43(3): 268-285.

[75] Snijders, T., Bosker T.. Multilevel Analysis: An Introductionto Basic and Advanced Multilevel Modeling. Sage: Thousand Oaks, CA., 1999.

[76] 罗党论, 刘晓龙. 政治关系, 进入壁垒与企业绩效——来自中国民营上市公司的经验证据. 管理世界, 2009, (5): 97-106.

[77] 吴文峰, 吴冲峰, 刘晓薇. 中国民营上市公司高管的政府背景与公司价值. 经济研究, 2008, (7): 34-51.

[78] 贺子龙. 不同股权结构下高管的政府背景对公司价值的影响,上海交通大学硕士学位论文, 2009.

[79] 姜跃龙. 具有政府背景的高管继任影响公司价值吗——托宾Q值视角下的解读.中山大学研究生学刊, 2008, (29): 11-23.

[80] Khwaja, A., Mian, A.. Do Lenders Favor Politically Connected Firms Rent Provision in an Emerging Financial Market. Quarterly Journal of Economics, 2005, 120(4): 1371-1411.

[81] Charumilind, C., Kali, R., Wiwattanakantang, Y.. Connected Lending Thailand before the Financial Crisis. Journal of Business, 2006, 79(1): 181-218.

注释

① 比如美国波音公司一位高管曾持这样的观点,“美国总统就是波音公司在全世界最优秀的销售人员,每次在中美两国高层领导互访时波音公司都会从中国得到几十架甚至上百架的飞机订单。”

② 正如浙江省企业局有关人士认为:跟随着国家领导人出访,是浙江民营企业在实行走出去战略中的重要实践。民营企业在国际化拓展中,信息与渠道资源是“软肋”,利用与政府之间的良好关系,跟随政府领导人出访,则直接提升了企业地位,能接触到更直接更真实的信息,能找到可以立即合作的商业伙伴,使接轨国际、提升竞争力变得更容易。

③ 事实上,长虹无论是在东南亚市场,还是在欧美市场,在利用政府资源平台方面,其能力表现均不俗,均是利用东道国政府拓展其海外市场的典范。非常经典的事件有:前泰国副总理差瓦利一行曾访问中国政府,长虹曾经利用此契机力邀其前往长虹总部进行考察,从而为后来顺利地开拓泰国市场奠定了良好的基础;又例如为了进入美国市场,长虹曾经邀请美国华盛顿州副州长,以及塔可玛市市长及其代表团一行公司访问,这也为长虹产品出口美国等做好了铺垫。

④ 在企业拓展海外市场的过程中,能够被当地政府认可是提升企业品牌价值的有效途径。TCL在这方面为国内企业起了表率作用,TCL每个海外分公司都非常注重维护好与中国使馆和当地政府的关系,并且通过成立基金会、赈灾、赞助公益事业、向东道国政府捐款等行为有效提升了TCL在海外的品牌形象。

⑤ 由于港澳台地区与内地在制度上的差异性,本文将在这些地区的销售收入仍计入海外销售收入。

⑥ 在计算心理距离指标时,我们先按区域计算中国与各个区域市场的文化距离的算术平均数,并将各个区域市场的文化距离分数作为其得分,接下来通过加总每个企业的区域市场得分获得每个企业心理距离指标的得分。最后,采用离差标准化方式消除了量纲的影响。

⑦ 本文主要以SIC代码为基础的统计办法和行业分类进行多元化研究,即采用不同的代码位数来设计多元化的测量指标。具体而言,我们主要是依据2001年中国证监会正式制定的《中国上市公司行业分类指引》来划分上市公司经营所跨行业及行业间相关性的,按照3位行业代码将公司的各项业务收入归类,并合并计算出各行业的主营业务收入所占比例,接下来再计算多元化度量指标。

⑧ 我们将在后文的多变量回归分析中进一步严格检验这一结果。

⑨ 本文主要利用面板数据分析来进行假设检验,因为它在一定程度上可以克服变量之间的多重共线性,同时,面板数据由于包含很多数据点,具有较高的自由度;而且,面板数据的时间与横截面变量结合的这一特点可以有效地提高短期时间序列动态模型估计的准确性。然而,在实际应用面板数据模型时由于会出现变截矩问题,本文沿用大多数学者们的做法,主要运用固定效应(Fixed Effect) 模型与随机效应(Random Effect) 模型二种方法来解决这一问题,其中Hausman 检验是一种在这两种模型之间选优的有效工具。本研究样本数据Hausman 检验的结果全部支持使用固定效应模型(见表3、表4、表5与表6)。

⑩ 为节省篇幅,本文没有列出政治关联、国际化与Tobin's Q值的稳健性检验结果,因为结果与表6基本一致。具体的稳健性检验思路如下:考虑到国际化战略与政治关联可能存在的滞后性及其对企业绩效的长远影响,我们对被解释变量、控制变量进行了滞后1期处理。同时,将样本分为政治关联组与无政治关联组,旨在进行更好的组间比较。从当期回归与滞后1期回归分析结果的对比来看,绝大部分回归系数的正负和显著性没有发生变化,这说明回归模型是稳健的。

Political Connection, Internationalization Strategy, and Firm Value: Evidence from the Panel Data of Chinese Private Listed Companies

Deng Xinming1, Xiong Huibing2, Li Jianfeng3, Hou Jundong4, Wu Jinfeng5

1. School of Economics and Management, Wuhan University;

2. School of Business and Management, Zhongnan University of Economics and Law;3. Business School, Hubei University;4. School of Economics and Management, China University of Geosciences (Wuhan);5. Management School, Wuhan Textile University

Abstract Before accomplishing the target of building up the complete market mechanism, the approach of private firms’ gaining institutional resources, and further improving firm value should still be the focus of attention in practice. However, most of the extantstudies about the impacts of firms’ political connections on their operations in theoretical field only use firm performance as the dependent variable directly, and lack of the deep research upon the internal influencing mechanism of political connection on firm performance. The relationship between political ties and firm performance is still a “black box” worth further exploring. The research then uses firms’ internationalization strategy as a breakthrough, it explores the motivating mechanism of firms’ host political ties upon their international growth, and further through categorizing the international strategy into two dimensions with international depth and breadth, it investigates the pattern difference(s) between those firms in host country with political ties and those without political ties. The paper provides us with a very insightful thought to open the “black box”, and this is also one of the most important contributions of this study. The main conclusions are as follows: Firstly, the international strategy has overall positive impacts on firm value. More concretely, the international depth will influence firm value significantly and positively, but the breadth has significantly negative effects upon firm value; Secondly, in total, the private firms’ political relationship in host country will not promote firm’s international degree positively. But in further, we figure out that firm’s host political ties have significant and positive influence upon international depth, but a significant negative impact on international breadth. Thirdly, the institutional environment in host country has significant moderated effects on the relationship between private firms’ political relationship and internationalization strategy. Furthermore, the study figures out that the institutional environment will moderate significantly the relationship between private firm’s political ties and internationalization depth in a positive way, but as of internationalization breadth, the moderate effects are significantly negative. Fourthly, in total, comparing to those private firms without political relationship, the internationalization strategy implemented by the private firms with political ties in host country will be more possible to promote firm’s performance. Furthermore, the findings help figure out that the international depth of the political private firms has a significant and positive impact on firm’s short-term performance. But in the long run, the political private firms’ international depth will not influence firm performance significantly. However, for those firms without political ties in host country, their international breadth will influence firm performance significantly and positively, and international depth has no influence upon the performance, which further explains the significant moderating effects of political connection on firms’ choice of the internationalization path or pattern.

Key Words Political Connection; Internationalization Strategy; International Depth; International Breadth; Corporate Performance

邓新明,武汉大学经济与管理学院副教授、博士,研究方向为动态竞争、企业政治战略与消费者伦理;熊会兵,中南财经政法大学工商管理学院副教授、博士,研究方向为组织行为、领导力;李剑峰,湖北大学商学院讲师、博士,研究方向为企业营销与战略管理;侯俊东,中国地质大学(武汉)经济管理学院副教授、博士,研究方向为营销与战略管理;吴锦峰,武汉纺织大学管理学院副教授、博士,研究方向为营销与战略管理

有关中国本土管理研究的文章

通过方剂数据的预处理和关联分析,挖掘出基层知名老中医马祥治疗慢性胃炎处方的药对、药组和药四对。现有寒症诊断决策原始数据集,可利用关联规则分析哪些临床表现的组合会导致不同的诊断结果。例如,现有如下中医药治疗胰腺癌的处方数据,可进行关联规则分析用药规律。表2-6癫痫用药根据眼科诊疗数据,可挖掘H52.0远视、H52.2散光、H52.4老光之间的关联情况。......

2023-11-08

民营企业的现在和未来民营企业的现状并不理想,从“社会主义市场经济的有益补充”,到“重要组成部分”,政治地位看似提高了,但从总体上看,仍处于边缘化的地位。民营企业所在领域基本是政府允许进入的领域,在这些领域里,民营企业取得了决定性的胜利。有些貌似开放,实质已经形成垄断的行业,民营企业损失惨重,或者真是“有益的补充”。......

2023-12-06

社会安全事件分析也是时空关联性分析广泛应用的领域。闫密巧等提出了一种基于聚类的时空关联规则的公交犯罪挖掘算法,针对某市一个区的110报警数据库中的大量业务信息进行分析。叶文菁、吴升文则引入加权时空关联规则进行挖掘分析,试图找出公交扒窃的案发时空规律与时空犯罪模式。......

2023-06-15

第五章从无序竞争到正常流动——实证分析对我们的启示策略群组的概念暗示我们:除了集中以外,某种程度的合理的横向战略组合对于合谋、默契或其他合作都是必要的,对于增加利润也是必要的。种种迹象表明,现阶段是我国企业流动的大好时机。阻止对手进入的手段主要分为价格与非价格两大类,我国企业最常用的手段就是价格手段。......

2023-12-05

多元发展,国际战线如今的海尔已是国际国内知名品牌。1998年之后,海尔开始了自己的寻梦之旅——海尔国际化战略正式实施,而杨绵绵主持搭建的海尔电子商务平台,成为海尔国际化战略的基础。海尔的成就是绚丽夺目的,海尔的成功是有目共睹的,然而在杨绵绵眼里,海尔的多元化、国际化还远远不够,与国际巨头相比,海尔还有很长很远的路要走,因为海尔不仅要成为世界名牌,而且要成为有品质、有品位、有品德的国际品牌。......

2023-12-02

读取预处理后的交通事故数据,根据经纬度信息,与这195个网格进行空间连接,为交通事故数据赋予与空间位置相对应的网格编号,以便通过Apriori算法进行关联规则挖掘。对交通事故案件类别、时间段、网格编号等属性信息进行关联规则分析,选择合适的最小支持度和最小置信度。按照关联规则长度为2,提升度大于1.1的原则进行筛选,得到共计84条强关联规则。图4.5关联规则结果......

2023-06-15

第五章迁移企业目标区位选择与迁入地优势获取机理:以中国上市公司总部迁移为例目标区位选择是企业迁移的关键决策,决定了企业未来的成长区位。本章主要以上市公司总部迁移为对象进行理论和实证研究,并选择相关企业进行案例研究。......

2023-11-29

相关推荐