特别地,中国情境下的创业问题研究占据着相当大的份额。中国情境的要素及其内涵,中国情境下独特的创业现象及其背后的深层次诱因等黑箱尚未打开。为了对中国情境的独特性及创业研究脉络有整体的把握,本研究对国内外文献进行了系统收集和分析。经过仔细筛选,最后本研究共获得明确提及中国情境的文献共65篇。国内杂志有关中国情境下的创业研究文献的具体分布如表1所示。......

2023-11-30

高良谋 高静美

编者按:2011年恰逢标志着管理学诞生的泰勒(Frederi ck Wi nsl owTayl or, 1856~1915)所著《科学管理原理》发表100周年。虽然管理学经历了一个世纪的磨砺和发展,但是要想成为一门成熟的学科仍然面临着诸多的困境和挑战。百年之后的今天,我们在与东北财经大学工商管理学院联合推出的“管理研究综述栏目”中特别增设了“管理学学科属性”专题,对这些管理学元问题的争鸣进行回顾、评价与反思,以期引发管理学学界同仁更多的关注和讨论,并以此推进管理学研究在中国的进一步发展。

*感谢专题小组成员郑文全、李宇、韵江、陈文婷、刘佳、张闯、苗莉、李文静、王慧、王晓莉、王溢涵、刘宝宏、张杨、李浩老师和秘书杜楠同学在资料搜集、整理和文章撰写过程中所做的大量协助工作和宝贵意见。感谢南开大学张玉利教授的宝贵意见。同时也感谢国家社科基金项目(10CGL006)的资助。

内容摘要:历经百年发展,管理学仍然面临着诸多困境和挑战,人们对学科内一些元问题的认识仍然充满争议:管理学的发展因学科内关于管理学基本性质的争鸣得到了促进,但这些不同的观点也恰恰反映了管理学的发展仍处于“前科学”阶段;管理学大量借鉴了相关学科的知识,这促进了管理学本身的发展,但也随之带来理论界对于学科本身合法性的质疑;为了维护学科合法性,学者们不断向“科学化”靠拢,但又面临着“实践相关性”的挑战。这些争议意味着管理学在学科的基本性质、学科的合法性、实践相关性、学科构建的方式和方法等诸多方面仍然存在着矛盾和困境,即管理学面临着学科价值性和实践价值性的双重窘境。厘清不同争论之间的差异性与普遍性,对于以何种标准判断什么是有效的管理学研究,进而对管理学本身进行清晰定位十分重要。为此,本专题围绕管理学百年来针对一些元问题所阐发的争鸣性观点进行了回顾、比较和评述。

关键词:管理学 价值性困境 科学化 实践相关性

当今的管理领域是一个让人颇为兴奋的领域,管理学进入百年的发展历程,实践中管理已然成为推动生产发展的“第四生产力”,学术界大量的理论观点和学派也不断涌现。当今的管理领域同时也是一个让人颇为困惑的领域,百年的发展历程,留给人们的并不完全是清晰的理论架构、统一的研究范式和系统的知识积累,人们对于管理领域的批评之辞仍不绝于耳。

20世纪60年代,Grambsch(1960)就曾认为目前管理学界对于所开展的研究并没有很好地加以梳理,学者们的叙述往往流于表面,缺乏思想性和系统性,尽管某些研究已经对管理实践进行了一定的分类和梳理,但却无法使我们成为管理思想上的巨人,这些肤浅的研究结果往往使得我们误入歧途,最终一批所谓的技能得以产生,真正的学科基础却并没有形成。Sayles(1970)也批评管理教育并没有发挥其应有的作用,原因之一就在于缺乏一个核心的领域和研究基础,大部分管理教育对于管理的基本问题并没有予以更多地关注和更为深入地思考,而是越来越多地关注一些技术性的问题,从某种程度上来说,管理仍是一个“领养儿”。20世纪80年代,McGuire(1982)仍然认为目前管理理论的状态在过去25年所发生的变化并不让人感到满意,甚至丝毫不比20世纪50年代中期所存在的理论的混沌状态时让人觉得满意。著名的学者亨利·明茨伯格(Mintzberg, 1989)也评价道:尽管有大量的研究,但是具有讽刺意味的是,管理者和研究者们仍然对于领导的本质没有实质性的理解。Bedeian(1996)通过25年来对管理学相关论文的研究和考证,发现管理学研究者过度追求复杂变量,而忽视了人的行为因素在科学研究中的重要性,研究结论与管理实践的相关度不高,也不关注政策实行者对研究成果的理解和采用。

进入21世纪,管理领域的现状似乎仍无太大的改观,Miller、Vaughan和Beverly(2001)等人就认为,管理学界存在着几个致命的缺憾:制度上缺乏自我批判机制;概念含糊不清、无法统一;流于时尚,存在着诸多更加严谨学科所无法包容的矛盾。McGrath(2007)也认为,尽管管理学教育和研究呈繁荣趋势,但由于对学术合法性的过分强调,使研究者们过于看重其他传统核心学科,如经济学、社会学、心理学等对于管理学研究的支撑作用,从而忽视了针对管理学作为一门独立学科所涉猎的基本问题以及对管理实践中所产生的现实问题的研究。从某种程度上,我们甚至可以说,管理学作为一门独立学科的价值体现以及管理研究之于管理实践的价值体现都已受到了极大的质疑和挑战!

我们认为,管理学所面临的这种双重价值困境,一个重要的原因就是管理主体处于一种分裂的状态,即管理学的研究主体和实践中的管理主体不一致。也就是说,管理领域的研究人员们在精心构建自己的科学参照系并试图对实践予以指导的同时,却并不是一个真正运行企业的管理者。今天,许多人乐于将管理学和医学、工程学作对比,认为他们在学科属性上具有某种相似性,但我们认为,医生可以在临床工作的同时,兼任医学院的教师和科研人员的角色,也就是说,在医学中,科研人员与实践人员是一体的。但管理学中的科研人员与实践人员却是一种背离的状态,所以实践人员才会常常发出“管理无用”的呼声,他们认为科研人员所关注的问题往往并不是实践中最亟待解决的问题;而科研人员在构建学科体系和框架的过程中,对实践中的纷繁变化和琐碎现象也往往加以简化、甚至无暇顾及。管理学的学科合法性与实践相关性之间的矛盾似乎不可调和,管理学的学科价值体现和实践价值体现也往往难以兼顾。

除了管理学的研究主体与实践主体呈背离状态之外,管理学的受用客体也变得日益多元化、复杂化,使得管理学更加无所适从。McGuire(1982)认为,在传统的泰勒和法约尔时代的管理研究中,仅有实践中的管理者是管理理论关注的焦点,但现在,管理理论的指向标的已经发展为四种:管理者、管理的咨询人员、管理专业的学生和导师以及管理学界的研究人员们。因循这种思路,我们认为,管理研究的指向标的和服务对象的复杂化就使得管理研究本身难以定位,以至于百年之后人们对管理学的基本学科属性问题仍然争执不休:管理学仅仅是对常识性知识的一种精炼,是一门职业教育学科,一门研究性学科,抑或是科学?在这些针对管理学基本属性的不同定位与实践导向的夹缝中间,管理学究竟该如何定位?

与此同时,由于管理学中的很多问题都要从相关学科中获得求解,人们不禁要问,如果所有的管理问题都可以从相关学科中获得解释和解决,那么管理学作为一门独立学科而存在的价值何在?更重要的,如果管理学的研究主体从其他相关学科借鉴了大量的概念、框架和方法,从而埋头于完美的科学体系的构建,却无法真正关注实践中管理者所关注的现实问题(Khurana,2007),这种做法本身也使得管理学面临着某种风险。管理学的跨学科发展与实践相关性之间似乎也是矛盾重重。

此外,由于美国经济在全世界的领先地位,也可能是由于美国研究在众多领域的主导地位,许多其他国家的管理研究人员都乐于效仿自然科学中所运用的实验室研究和实证的方法。但由此而引发实践人员与科研人员在“关注的焦点问题”和“主导话语模式”上的差异就使得管理学陷入一种发展的窘境。这一点在高水平的学术刊物中尤为凸显,众多的高水平学术期刊杂志更多地反映了知识生产者的偏好,是学科争取合法性的见证和结果,而不是体现了管理实践发展的结果(Whitley, 1984)。通过对研究方法而不是对理论内容或管理的实用性等问题的强调和侧重,管理研究和管理理论在“科学”的道路上也取得了一定的进步。但与此同时,管理学界在试图通过学科方法上的科学化来实现学科合法性的同时,却也面临着与实践相关性不足这样一种进退维谷的两难境地。

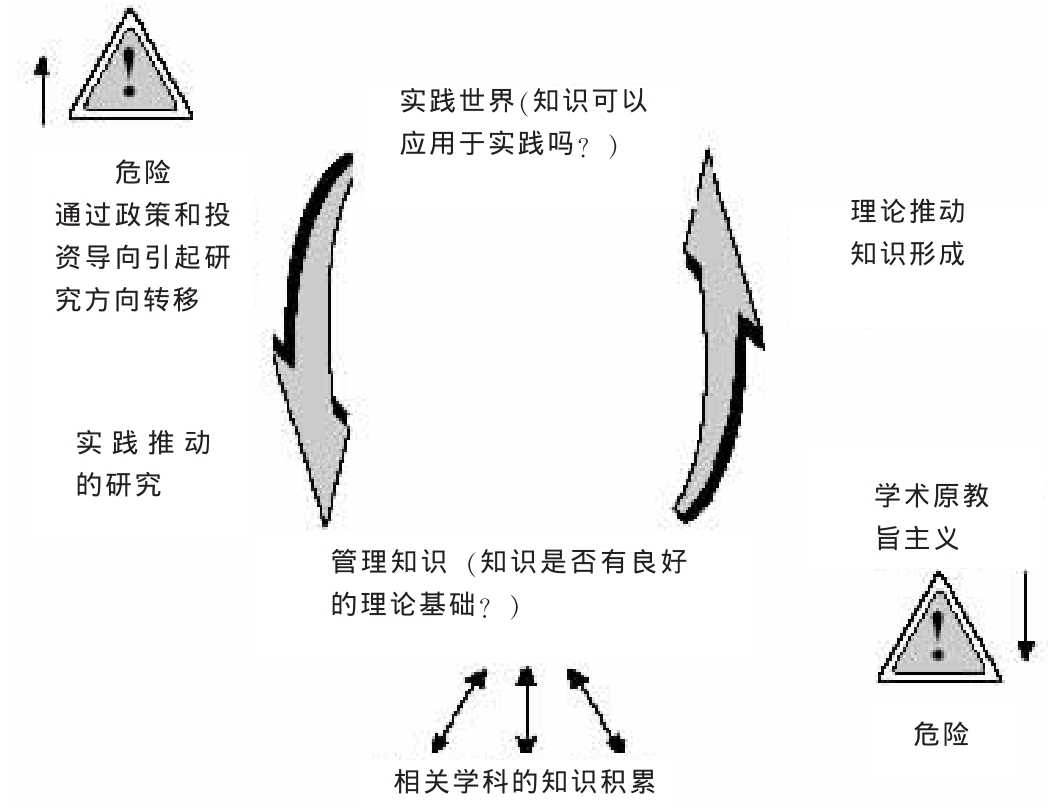

图1 管理学价值困境的总体框架图

资料来源:作者整理绘制

综上,由于管理研究主体与实践主体之间存在着两分的状况,另一方面,也由于管理学的受用客体正变得日益多元化、复杂化,就使得管理学中存在着学科合法性与实践相关性之间的双重价值困境,而这种困境又具体体现为管理学基本属性定位、跨学科发展以及学科方法的科学化进程与理论匹配等多个方面与实践的不相容状况(参见图1)。管理学正面临着发展的多重矛盾和窘境。

那么,针对这种情况,管理学如何在确保学科合法性的同时又体现对现实管理问题和管理现象的关注?管理学在借鉴传统的、发展较为成熟的学科的同时,如何保证自身的独立地位而自成一体?从学科的知识积累路径来说,管理学应该以相关学科知识为基础还是应该由实践中所产生的管理问题为出发点来推动知识的积累?管理的“科学化”和“务实性”的斗争中怎样驱动了学科方法的不一致?学科方法的“科学化”与学科内容的界定(特别是来自于实践的学科内容)之间是否不可调和?这些问题是令管理学界和实业界困惑了多年的难题,似乎今天也仍然无法求解。

尽管如此,目前的管理学界仍需要好的理论,对理论的理解和认识是将管理学知识推广至“一般性”的基石,事实上也是管理学学科化和学科合法化发展道路上最重要的一步。著名学者Ferraro、Pfeffer和Sutton(2009)就认为,理论非常重要,因为它能影响行为,并可以在某些情况下自我实现。理论的自我实现,要求人们必须首先清楚这种理论,并有能力根据它的口令做出选择,其次社会和物质安排的改变要以理论为依据,同时还要求理论的支持者们有能力实施与理论相一致的社会安排。此外,实践中的管理者们也必须继续探求更为科学的模式和学术化的指引,这一点毋庸置疑。事实上,人们对于管理学的理解是一种长期而迫切的追求,管理学界所面临的诸多争议、探讨和批判某种程度上也体现了学术的张力,有助于我们进一步理解管理学本身。正如始终对管理学科的现状和未来给予了密切关注和研究的Bedeian(1996)所言,管理学科既应该向外看,不断关注实践世界的发展,也应该向内看,密切关注我们自身所在的学科的性质。学科的未来在于学科内学术共同体的共同关注、质疑并对学科内的一些小瑕疵进行开放式的探讨和交流。Poole等(1989)也认为,现代的大部分理论构建都试图要建立一个具有内在一致性的理论,相反或具有矛盾性的假设、解释和结论都被认为是有悖于统一范式的构建,是学科不成熟的标志,但事实上人们对于张力所可能带给理论的冲击与机遇仍关注不够。

基于此,本文试图从学科的理论基础视角来回顾、比较和展望管理学的发展,追踪有关管理学价值性问题的一些争鸣性观点和动态发展历程。对于管理学的“价值性”问题,可以从两个层面来理解:其一是指该领域的研究人员是否具有一定的价值取向、能否做到价值无涉以及如何做到价值无涉的问题,这一点与学科的存在的意义与贡献无关,是学科内的学术团体如何尽可能排除个人在文化背景、思维方式、价值观念和哲学渊源等方面的不同倾向从而使得理论构建更具客观性、科学性的相关探讨。对于管理学“价值性”问题的第二种理解,主要指涉管理学作为一门独立的学科而所具有的价值体现,即管理学之所以存在的意义,特别是管理学在知识生产过程中所具有的独特贡献以及管理学之于实践的指导性意义。这一点也正是本文所要考量和探讨的重要问题,即我们将主要关注管理学的学科价值体现和实践价值体现。事实上,从这个意义上来理解的学科的价值性问题,是关乎一门学科在科学体系中能否做出独特的贡献,能否取得独立的地位,以及作为一门学科何以成为可能的重要问题,也是我们进行社会科学评价时所必需考虑的重要因素之一。那么,针对管理学的双重价值取向,即作为一门独立学科的合法性取向以及作为一门社会科学的实践取向问题,历经了近一个世纪的洗礼后的管理学,其境况如何呢?管理学是否、以及如何获得合法性而成为一门更加严格意义上的科学呢?在两种不同的价值取向之间管理学又应如何做出权衡、取舍,抑或可以兼而顾之呢?我们将对此予以回顾和探讨。

我们目前针对管理学的价值性问题所进行的这些探讨,也许还无法将所有包罗万象的观点都收罗在内,更无法将所有的观点统一在一个框架之下,但我们试图针对学术界和实业界所共同关心的这些管理难题,特别是那些学术观点相悖的相关研究做一个回顾、比较和评述,由此揭示出管理学领域目前所存在的一些问题和所面临的潜在风险。更重要的,我们希望通过展示这些学术上的争议和交锋过程来拓展理论的张力,利用理论的张力来丰富、完善理论构建的策略和方法。我们也相信此类基础性研究将有利于对管理学科属性的正确认识和对学科合法性的深化,进而促进管理学的健康发展①。

正如我们在前文中所提及的那样,管理学在学科属性与学科合法性、实践相关性、跨学科发展以及学科方法的科学化进程及其与理论研究的匹配性等多维问题上,存在着多重矛盾和窘况,这些问题是关乎管理学命运和发展的最基本问题。它们并非独立存在,往往彼此交织在一起、既矛盾又互相依存,也是近年来学术界和实业界最为关注、争议颇多的一些“元”问题。“元”来自于英文的“meta-”一词,有“根本性”、“一般化”或“普遍适用”的含义,我们这里用于指代管理学科中一些最为关键、最为基本的东西,这些东西往往关乎管理学科作为一门独立的学科得以生存、立命和发展的根本所在。在管理学界,所谓的“元”问题是对学科本身的一些基本问题的再思考和再定位,是关乎管理学学科价值和实践价值的一些基本问题,学者们针对这种“元”问题所展开的诸多探讨和争议,也恰恰是他们彼此之间真正开展批判性交流的第一步。

(一)管理学学科基本属性之争

亚里士多德(Squires, G., 2001)曾对“科学”和“技艺”作了如下说明,他认为理论(Theoria)和知识(Episteme)是被认识了的东西,存在于科学和哲学领域;实践(Praxis)与世界上尤其是社会、公民及家庭环境中的所做、行动、行为相联系,并蕴含着实践智慧(Phronesis),而技艺(poiesis)则与生产、制作相关,其中包含的更复杂的形式是艺术或技巧(techne)。那么管理学知识究竟是以实践为基础的技艺?是对常识的一种精炼,一种职业,一门学科,还是以研究为基础的科学?对此学者们给出了不同的答案。

观点1:管理学是对常识的精炼

在泰勒以前,管理者们作决策主要是依据于经验、直觉和对于行业和企业的密切了解。时至今日,也有相当数量的学者认为管理学和目前的管理研究更多的不过是对常识知识的一种精炼而已。管理学课本中不惜笔墨、阐述颇为详尽的不过是一些已经被人们当作常识性知识而掌握了的系统集合而已,比如说计划、指挥、领导等概念,都早已成为了人们的一些常识性知识储备,而管理不过是将这些知识系统化,归结为不同的管理职能。Tsoukas (1994)认为,管理领域获取正式知识的方法可以划分为四种不同类型,具体来说包括形式论、机械论、语境论与有机论,但无论哪一种方法都更多的是一种精炼常识、实现综合的有效途径。Michlethwart和Wooldridge(1996)也认为管理学中鲜有超越基本常识之上的知识,管理学中更多的是一些流于时尚的理念。对此,Miller、Vaughan和Beverly(2001)等人虽然也有感于TQM与流程再造等都是盛行一时的理念,而提出管理理论究竟是一时的潮流还是亘古不变的真理这样一个话题,但却得出了不同的结论,他们认为,如果说管理学知识不是“亘古不变的真理”,但至少可以将其理解为“有用的一般性原则”。

观点2:管理是一种职业,管理学是一种职业教育学科

事实上,像泰勒、厄威克和法约尔这样的人物,管理理论的构建和管理学的发展是同他们个人的经历和事件密切联系在一起的。管理学和管理理论的构建不仅是历史的、社会性和话语性的,也可以从他们个人的主观体验得以解读(Roper, 2001)。泰勒认为,科学管理的精髓在于一个更广泛的、一般性原则的应用,而这些原则应用的具体方式完全是次要的细节性问题。他也将科学管理描述为“可以以不同方式加以运用的一个哲学思想”(Sheldon, 1925)。泰勒“科学管理”理念的诞生和传播,引领着管理领域进入“科学”发展的阶段,其结果是在管理实践中极大地促进了效率的提高和生产的科学化进程。但长期以来,人们更多的将泰勒视为一个实践专家,将“科学管理”视为一整套技艺,所以直至第二次世界大战以前,管理大都以职业教育模式为主导,管理学在商学院所传授的也主要是特定的车间工作惯例和技能。

1958年管理学界的高端刊物AMJ(Academy of Management Journal)首刊发行,但当时的大部分文章都是都反映了一种“职业”或“职能”的价值倾向,其内容也主要是关于计划和控制、决策、生产等类似内容。Andrew (1957)发表于哈佛商业评论上的文章《商业管理的职业化》认为,管理正在迅速地转变为一种职业。直至80年代初,这种状况已大为改观,此后AMJ几乎只接受实证的研究性论文了(McGuire, 1982)。管理学更多地体现了一种向“研究性”学科转变的科学化趋势。尽管如此,直至今日也仍有学者认为管理学既不是一门“研究性学科”,也不是一门科学,而是一种职业。Squires(2001)就认为将管理学的本质视为一门学科是有问题的。按照亚里斯多德的生产(制作)和技术(技艺)概念,管理学可以被视为像医学、法律、工程或通过类似的手段、事件或过程进行教授的职业之一。他认为作为一种职业,管理建立于一个更加一般的道德问题情景之下来研究好的生活的本质;此外,专业工作是不可预料的,许多专业问题的答案是“看情况再说”;再次,专业学科包含着一些做什么的含义。Gedajlovic和Lubatkin等人(2004)也认为管理应该跨越从基础管理到职业管理的门槛,实现类似于会计和医学等学科的转变。尽管管理学按照职业教育模式来发展的观点一度盛行,但也不乏批评之辞。早在20世纪30年代,就曾有人提出虽然职业化和专门化课程正日益普及,但却没有任何的研究基础来作为支撑(Bossard & Dewhurst, 1931)。到了50年代,人们已经越来越多地洞悉了现有范式的不当之处,商学院教育被称为是“服务于几项技能的‘不明巨人’”(Gordon & Howell, 1959)。Raelin(1990)也认为管理的职业化对于管理实践是有害的。此外,对于现状不满的声音也始终不绝于耳(Carzo,1960; Ericson, 1960; Towle, 1960),管理学科必须另择蹊径。

观点3:管理学是一门研究性和学术性学科

在美国的商学院中,管理作为一门学术性的学科而被广泛开设始于20世纪早期。起初在商学院的教育体系中,不开设管理学课程,原因之一就是人们认为管理是一门艺术,取决于个人的个性特征和工作经验(Locke, 1998)。当颇为著名的科学管理思想开始向大学中渗透时,管理研究才正式在商学院的课堂上得以展现。当然,正如我们前面所提到的那样,当时的管理教育主要将管理作为一种职业教育,所传授的也主要是车间劳动方法。对此,Goodrick(2002)从制度的视角出发,分析了管理作为一种职业向一门学科、再至科学转变的历史环境。开始于20世纪初的科学模式的传播速度由于学生需求和经济萧条的现实影响而受挫。一战之后,学生入校率的激增使得职业教育导向更具合法化。商学院也越来越注重为初涉管理行当的低收入家庭生源提供就业机会。而且,雇主也要求学生在职业技能方法接受更多、更细致的培训。至此,管理研究基本上是描述性的,反映了管理学处于前科学阶段(AACSB,1970),商学院的任务也主要以描述和介绍实际的商业运作模式为主。

二战以后的10年里发生了众多变化,学生的入学人数和专门提供商科教育的商学院数量都剧增。特别是1941年美国管理学会成立,反映了人们已经意识到有必要通过课堂教育的形式来教授管理学。成立之初,管理学会就将自己的使命界定为要将管理教育根植于科学,“旨在在那些乐于促进管理科学和管理哲学发展的人们之间建立一种更加密切的接触和合作”是众多目标中最为重要的一个。1958年由美国管理学会主办的AMJ首次刊发,标志着管理学会是一个学术性的组织,而管理学也拥有了自己的学术性期刊。随后,管理学开始了作为一门研究性学科而争取学科合法化的艰辛道路。在这个过程中,由于学术期刊仍是知识传播的主要渠道,也因而变成了管理学争取学科合法化和学术规范化的主要战场。

1953年管理科学学院(The Institute of Management Sciences)成立,此后所谓的管理科学家大量涌现,发表于学术期刊的研究论文也层出不穷。此外,1949年Operational Research Quarterly、1952年Operational Research、1954年Management Science、1956年Administrative Science Quarterly相继出版,标志着学界试图追求属于本学科的学术目标、规范和界限。此后,1963年Journal of Accounting Research开始发刊;1964年Journal of Marketing Research、1964年Journal of Management Studies以及1965年Journal of Financial and Quantitative Analysis相继发刊,这些杂志更多的反映了知识生产者的偏好,是学科争取合法性的见证和结果。

此外,管理学作为一门研究性学科的发展史也离不开著名的福特基金会和卡耐基基金会的资助。20世纪40年代和50年代,这两大基金会的成立引起了广泛关注。在学界的推动之下,两大基金会都极为注重将管理学建立于更为科学化和学术化的基础之上(Goodrick,2002)。在两大基金的推动下,管理学教育和研究都与科学的方法紧密地联系在一起。由卡耐基基金会所资助的一份研究报告就明确地提到,具有较高科学标准的研究成果应该在商学院教育中扮演重要的角色(Pierson, 1959)。同样,福特基金会的目标之一也是通过对科研予以资金支持,推动管理学领域发生革命性的转变,改变仅存在有限的描述性研究成果的现状。尽管两大基金会在参与程度和资助力度等方面略有不同,但他们的关注点却极为相似。两大基金所资助的科研报告也大都由一些较为权威的经济学家来完成,除了描述性的成果以外,他们也都提出了非常好的预测性的建议,这与传统的学术规范略有不同。尽管如此,他们仍然应用了较为科学的研究范式,从而推动了管理学的合法化进程。两大基金的努力使得管理教育中更多地注入了科学的因子,他们对于科学研究的资助也使得传统的以职业教育为主导的管理学定位向基于科学研究的管理学学科定位转变。

观点4:管理学是科学

人们一般认为管理的科学化进程始于20世纪早期的科学管理运动。此后,学界对于“管理对于所有的商业企业具有一般性特质”这个理念颇为着迷,Nelson(1998)概括性地介绍了哈佛大学在推进这个理念过程中所做出的贡献。为了追求对科学的尊重,哈佛商学院的首任系主任将泰勒及其追随者引进了课堂进行讲学。其他一些大学直接效仿了哈佛大学的做法,但其更大的意义在于基于一般性原则和以科学模式为基本假设的管理理念的产生(Nelson,1998)。在更重要的意义上,科学管理为管理作为科学的基本理念提供了智力基础(Wren,1994)。

科学管理是通过使用科学的方法来处理问题和日常行为的管理形式。它也是一种基于人们经常使用科学方法而获得的分类知识,根据标准原则和科学规律来开展工作的管理形式。因而在科学管理中,目标和形式方法并不为某个人的观点所左右,而是通过对所有可供选择的事实进行科学分析之后,基于这些事实来确定标准——标准的方法、标准的质量要求、标准的产品、标准的时间、标准的产出等(Sheldon,1925)。这里科学的方法,是指调研、测度、界定、分类的标准化过程,即将一个问题或命题分解成若干个构成要素,然后仔细评估各个要素,将他们加以改进,去除某些无关或无益的,引进一些有效的,最后再将这些要素重新整合为一个新的程序、产品、方法或结论。

尽管如此,泰勒更多地被视为一个实践专家。不管泰勒的追随者们如何反对,泰勒事实上也是一个理论学家,他对于激励、组织和管理过程等有自己在理论上的贡献。例如有关工资的差别计件制,就是与激励相关的理论。当然,在泰勒眼中,金钱是唯一的激励因素,这一点虽然为世人所公认,但却很少人去验证这一主张是否可以推广至一般。在泰勒时代,如果有大量的研究对此加以验证的话,也许就可以得出完全不同的结论,而今天的管理学也会更加前进一步(Grambsch,1960)。

对此,Halff(1960)认为科学的方法要求首先将一个问题的参数变量界定清楚,将尽可能多的要素保持不变,然后针对与某些结果相悖的假设进行检验。假设通常表示一种随机关系或以某种方式来解释行为。如果结果和预期相吻合,那么假设就得到了验证,在实验过程可重复的情形下,结果也具有一致性的特点。以此为标准,那些宣称科学管理的先驱们面临着以下困境:第一,参数变量尚未清晰界定;第二,多种变量很难保持恒定不变,如果脱离情境,也面临着不具现实价值的风险;第三,还没有建立假设。尽管如此,仍有大量学者呼吁管理学必须坚持以科学研究为导向(Carzo, 1960;Towle, 1960),我们需要一个新的方向,管理学科在统一性和明确性方面必须取得新的进步,基于科学方法的新的范式会使得管理教育受益良多(Goodrick, 2002)。与其它的商科教育不同,管理教育从未获得接近垄断地位的职业资格认证而获得合法性。比如会计,可以通过一系列的培训而获得资格认证,但管理教育直到二战后也未获得专门的职业资格认证。管理者们不必非得像医生那样只有获得了医学学位之后方可行医,他们即使没有获得MBA学位也同样可以胜任管理职位。事实上,当今人们已经越来越认识到基于科学规范模式下的管理学研究,在事实发现和预测方面所具有的积极意义。从长远来看,从事事实发现和调研的管理研究对于管理实践而言,是能够将个人的怪念头、偏见、预感和猜测降到最低程度的有效工具。Aken(2005)就认为,如同医学和工程学等学科的科学化过程一样,管理学也必须从以“实践”为基础的“技艺”转化为以“研究”为基础的设计科学②。

实践中,管理问题的技术和经济方面已经在实现科学化的道路上取得了巨大的进步。依据于数学、统计学和微观经济学中的某些知识,定量的分析已经使得这些决策的制定更依据于科学的推理过程,而不是个人的判断。管理依靠于技术和科学的阶段早已经悄然展开,决策也从人类的不确定性决策转向依赖于试验室的确切成果。近年来,通过详尽的市场分析和消费者愿望调研来降低市场和销售妄想的做法已经取得了巨大的进步。对于管理中处理人的行为的部分,目前还无法实现这些科学化的过程,对于人的行为还无法找到确切的因果关系,对于这类问题我们也没有一个预测性的分析,但这可能是由于构成行为科学的这些学科大都是新兴学科,其发展历史还较短,所以相关的研究还不成熟,还无法构建一个更一般性的知识体系。无论如何,管理科学在管理学科和管理实践的发展过程中都发挥着极其重要的作用,并且目前正沿着良好的事态进展,并且在某些领域比另外一些领域发展得更好,这可能是由于某些领域所面临的问题是全部问题中比较简单的方面。然而,没有理由就此下结论说,管理科学中更加复杂的方面就无法获得进步(Grambsch, 1960)。

在理论界,将科学同管理联系在一起可能逾越了人们对管理的非学术化印象,从而为管理获得合法性(Laidlaw, 1992)。1958年AMJ的创刊,标志着管理作为科学的理念已经开始扎根。尽管60年代时仍有学者(Grambsch, 1960)认为“尽管所谓的管理科学家大量涌现,发表于学术期刊的研究论文也层出不穷,但一个统一、具有内在一致性和密切相关性的‘管理科学’的产生似乎仍然遥不可及”;80年代后期,管理学界最重要的学术刊物AMJ所发表的论文实现了从以“职能描述”为主的研究范式向以“实证研究”为主的范式转换,以科学为基础的管理研究模式和科学理念更快地得到了传播和推广(Goodrick, 2002)。此间,方法的科学化过程是管理学科学化进程中的重要一步,人们对于学术合法性的追求也主要通过实验室研究和统计推演等科学方法而得以实现。

简要评述

以上几种对于管理学学科属性的基本认识,各有不同侧重,也反映了特定的学科发展阶段或制度环境下管理学发展的不同表征:基于“管理学知识是对常识的精练”的看法,反映了一段时间以来人们对于管理学发展现状的不满,特别是管理领域充斥着一些较为时尚的理念而缺乏深刻的反思和系统的知识构建的状况。当然,这种观点的存在也不无积极的意义,它或许可以提醒人们要对管理学作为一门独立学科的学科内概念的演化和思想发展的变革过程予以系统、持续的关注和深刻的反思,包括管理学是怎样成为一门独立学科,怎样不断开拓新领域,产生新的飞跃,它的各个分支怎样互相渗透和支持,怎样综合又怎样分化的系统演化过程。只有通过这样一个系统、深刻的反思过程和渐进的积累过程,管理学才不会流于时尚、流于表面,才会取得作为一门独立学科的地位。

“将管理视为一种职业和技艺”的观点,反映了一战之后经济萧条的现实影响和学生需求的变化(Goodrick, 2002),当时管理学被视为一门职业教育学科反映了理论对现实的支持。当然,今天也仍有大量的学者主张管理学要向医学一样,在管理职业的发展过程中发挥重要的作用(Grambsch,1960;Squires, 2001)。然而,正如同医学的发展也必须经历从研读和观察个体病例向一系列原则和一般性的研究转变一样,管理学也必须有超越实际观察和企业个案的研究兴趣和好奇心而向一门研究性学科转变,当然,这同时也必须有大量的个案来验证这些一般性原则是否是有效的。

事实上,管理学的发展历程也确实经历了从经验和常识到一门职业教育学科和研究性学科、再到科学的转变。管理学作为一门职业教育学科和研究性学科两者之间并不矛盾,事实上,正如同医学中临床工作或医师资格培训的过程与医学科研攻关二者之间的关系一样,两者应该是相辅相成、互相促进的关系。学习管理学的人也必须学会如何去评估管理者所面对的具体情境,帮助他们了解最好适用哪些分析,认识到其分析工具的优缺点,并为实现其目标做出决策。学习管理的人除了学习如何针对这些企业发展的个案而做出“诊断”之外,还需要一个将这些个案和自己的观察推广至一般,即开展更为缜密的科学研究的过程。而且,管理学作为一门独立的学科,也不应该缺乏上乘的研究性成果。当然,研究所获得的一般性结论是否为真,也仍然需要重新拿到实践中去接受大量的个案验证。因此,管理学也必须同时作为一门研究性学科而存在。

长期以来,从什么意义上去理解“管理学是科学”的问题始终是令学术界和实业界颇为困惑的一个难题。事实上,管理学究竟是否是科学,以及在什么意义上是科学,又是怎样一种科学,也始终是学术界争执颇多的一个“世纪”难题。但无论如何,不管是学术界需要确立自己的合法性而提倡管理学的科学性也好,还是实践中管理者们也越来越多地需要应用科学的元素来解决一些实际问题也好,管理学似乎正在“科学”的道路上前进,尽管道路似乎布满了荆棘、不无坎坷。

此外,需要强调的一点是,管理学作为一门“科学”的进程,并不意味着人们对于“应然”类型知识的放弃。对于“学术研究的基本使命是什么”这样一个问题的思考也令众多学者陷入困境:是按照自然科学的模式来揭示、描述实然的世界,即开展实然研究;抑或是预测未来,给实践中的管理者以更多的“警示”或“原则性建议”而进行应然的探索。有学者认为,学术研究的基本任务无非是针对某些问题达成共识性理解,诸如描述、解释现象,但也可能包括预测(Emory, 1985; Nagel, 1979)。而预测性知识的研究过程又是相当不学术化的,这类知识通常缺乏充分的依据、严谨的证明和规范的技术路线,对于学术和实践的贡献也通常无法作出清晰的判定。尽管如此,我们认为,如果管理研究旨在促进本领域内知识的积累,那么管理研究就必须涉足一些未知的、具有预测性的知识,也就是必须重视“应然”知识的构建,而不仅仅是关注对现有知识进行记载和描述的“实然”知识。这对我们来说并非易事,因为我们往往都是以行动为导向的,往往轻视那些近期不具有现实可能性的东西。如果我们真的打算促进本领域知识的发展,我们就必须对此做出改变。事实上,管理学领域的经典理论学家们,诸如泰勒、法约尔和巴纳德等的相关研究成果都带有“应然”的特质,但随后的学科内的科学化过程却极大地削弱了学界对于这类知识的重视程度。

图2

资料来源:Tranfield,D., and Starkey, K., 1998,“The Nature, Social Organization and Promotion of Management Research: Towards Policy”, British Journal of Management, Vol. 9, pp.341~393.

(二)管理学的跨学科发展之争

从科学发展的历史来看,西方学说一直是沿着分科治学的途径迈进,但从20世纪70年代起,人们已经越来越多的认识到,许多社会现象和问题(包括教育)不是一门学科的学者能单独解决的,而需要会同相关学科的学者,并以此为基础发展出相关学科间共同的工作假设、共同的理论模型、共同的研究方法和共同的语言(盂卫青,2003)。跨学科研究以及跨学科的方法受到了越来越多的重视。关于跨学科研究的可能性以及边界问题,一直是一个引起诸多讨论的学理性命题。事实上,在知识实践的意义上,几乎各个学科的边缘地带都拥有大量的探索和积累,跨学科研究和跨学科方法具有越来越强的生命力,并有可能带来学科制度和知识结构本身的调整。

对于管理学而言,管理研究和组织分析本身就是一个跨学科的研究领域。正如巴尔尼(武杰,2004)等所言:“组织理论的研究有着从其他学科借用理论的历史,早期是从心理学和社会心理学中借用理论,建立了人际关系学派;后来,从社会学和政治科学中借用概念建立了权变理论和资源依赖理论;最近,从生物学中借用概念,产生了群体生态理论;而人类学则成为了研究组织文化的概念和思考方式的源泉”。

事实上,不仅仅局限于概念的借用,管理学作为一门学科的知识基础也大都来源于社会学、心理学和经济学等相关学科。Tranfield和Starkey(1998)从管理学知识的来源出发,探讨了管理学和相关学科之间的关系以及学科理论构建与实践之间的关系问题(参见图2)。

该图右侧的上升箭头表示知识的产生路径是由理论到实践,理论先于实践,即理论研究者从相关学科中吸取有关知识,在此基础上,形成本学科的知识体系,并用于指导实践。此种知识产生路径的极端形式是学术原教旨主义,即该学科成为其它学科知识的堆砌。另一条知识产生路线是沿着左手边的路线,它根据政府政策和实践工作者需要,以问题为导向,从相关学科中吸取某些对实践有指导意义的知识,同时也会向相关学科回流、渗透相关知识,这种知识产生方式的缺点是缺乏体系性,有时又会受到政府政策和投资导向的影响而仅关注“有用”的项目的研究,从而偏离原来的研究导向。两种知识的生产路径各有利弊。跨学科研究作为一种理论方法,它主要是通过思考的方式在学科之间探寻理论的共通之处,并对研究对象进行系统的、整体的考虑,而不是通过实验和技术等实证方法对实践中的研究对象加以考察。因而,目前管理学界对于跨学科研究和跨学科方法也有诸多的批评之辞。围绕着“依据于跨学科知识来形成知识体系、还是从实践入手而形成知识抽象”、“管理学科对于外来学科的依赖是否会丧失自身的独立性”这些问题,学者们提出了针锋相对的观点、展开了激烈的争执和辩论。

观点1:学科借鉴构成了管理学的基本知识来源,丰富了管理学领域

Kilduff和Kelemen(2001)认为,相关学科为管理研究提供了更加广泛的有用知识,而将实践人员置于研究过程中的中心地位会使得研究具有短期化特征,而无法实现更为深入、系统的研究。管理学者们的研究角色同咨询专家或企业中的培训人员很不同,我们也没有立竿见影的利润或绩效要求。我们的目标就是在学界和其他学科同仁之间建立联系,使我们的研究深深地根植于对人类达成普遍共识的一般性理解当中。只有这样我们才能成功地对社会的变化过程有一个更深入地了解,而不是仅仅追求下一个管理时尚。

Pettigrew(2001)认为,在社会科学和管理学之间建立一种开放式、互惠的关系,是管理研究基本的生命力所在,并非会导向“学术原教旨主义”。

Agarwal和Hoetker(2007)运用引文分析法,以1980-2005年间AMJ杂志上的引文数据为基础,考查了管理理论研究在这25年间的发展演进过程,并重点分析了管理学科与其它学科的关系。研究表明,在管理学科发展的早期阶段,为了获得合法性,同时,也是为了获得发展所需的资料与内容,管理学大量借鉴和参考了相关学科的理论成果,特别是心理学、经济学和社会学理论的成果。但各相关学科对管理研究的影响,以及应用这些学科理论的“主导模式”在管理研究的微观和宏观层次上存在着较大差异。在微观层次的研究中,心理学处于主导地位。但是,在宏观层次的研究中,各学科则各领风骚、并不存在主导理论,这一点再次说明这些学科并未有机融合,未来的融合之路还很漫长,管理学者们需要更谨慎地处理与相关学科的关系。管理学者们也应该走出自己所熟悉的领域,积极获取跨学科的知识,学术期刊的编辑们也需要为学者们打破学科界限提供支持。

Zahra和Newey(2009)提出了跨学科研究对于管理学理论建构的重要意义、跨学科研究的路径与方式,以及跨学科研究可能带来的影响。两位学者强调了创造性的理论构建对管理学研究至关重要,同时认为跨学科研究是进行理论构建的最好途径。他们认为,跨学科的理论交叉对于创新性的理论建构具有非常重要的意义,跨学科研究影响了对理论关注的核心问题的解释和预测能力,能够拓展或挑战原有范式或催生新的范式。

Whetten、Felin和King(2009)认为组织研究中常常会出现从心理学或社会学中借鉴理论或概念的情况,他们提出了一些与理论借鉴相关的意外结果和超理论的挑战,并强调了理论借鉴的原因与途径。他们采用了案例的方法,通过组织中两个重要理论的借鉴,详细地说明了纵向和横向理论借鉴是如何形成与发展的,肯定了跨学科发展和跨学科方法的重要意义。他们指出,在组织研究中,合理的借鉴理论关键是要将组织看作是社会行动者(social actor),强调组织社会形态和组织社会情境的独特性。

观点2:学科借鉴动摇了管理学的学科基础,使管理学面临着丧失独立性的风险且于实践无益

学科借鉴作为一种新的研究范式,主要诉求是在方法论上有所发展,突破学科壁垒,它在管理学的发展史上起到了重要的作用,甚至可以说有助于管理学披上合法的外衣(Agarwal & Hoetker, 2007),但另一方面也招致了诸多批评之辞。以Kuhn(1962)对管理理论范式形成需要在理论、方法和焦点现象上达成共识为标准,尽管管理学具有天然的复杂性但并不缺少对焦点现象的共识,而在理论和研究方法上长期依赖多学科交叉的现实情况,使得管理学在研究范式的发展同经济学、物理学等成熟的学科相比差距甚远。不可否认,跨不同学术领域、学科或哲学范式的理论交叉,是产生新影响的非常普遍的方法(Colquitt & Zapata-Phelan, 2007),套用知识(intellectual arbitrage)的典型过程赋予数据意义、明确现象、解释现有发现,是推动新理论发现的有效途径(Van de Ven & Johnson, 2006)。然而,成功的研究者不只是那些能够产生契合现有潮流和时尚的新理论的人,还包括那些关注基础理论内部产生的理论性问题的人,或者那些致力于理解实证研究方式的人,这些实证趋势和模式虽然广为知晓,但在学科领域内却未获得很好的理论解析(Pfeffer, 1993)。管理学理论范式的欠缺是管理学理论缺乏独立性的重要因素,也直接导致了管理学研究中理论构建的独立性和交叉性的矛盾。管理学缺少自己的研究范式,经常依靠其他学科的理论作为母理论去解决管理问题,这个问题对一个学科的独立性判断是非常关键的。

事实上,管理学早发展的早期,也曾非常成功地因袭了跨学科发展的模式。McGuire(1982)认为20世纪50年代以前的许多管理学家都来自于其它相关学科,如泰勒和法约尔都是工程师,而埃尔顿·梅奥是个心理学家。甚至在整个50年代期间,这些相关学科的学者们也对理论的发展起到了重要的作用。赫尔伯特·西蒙的学科背景是公共管理学,肯尼斯·博尔丁、理查德·希而特和彼得·德鲁克都是经济学家,许多“管理科学”领域的创始人也都是数学家,而组织理论的鼻祖则是马克斯·韦伯、艾尔文·古德纳和菲利浦·塞尔兹尼克等社会学家。但是到了60年代,这种状况已经有所改变,管理学家更多的出自于管理或组织等本学科内,管理理论实现了这种从“外部学术化”到“内部学术化”的转变过程,其结果就是科学主义的兴起,这使得人们过度相信科学的方法能够更有效地解释管理现象或较为紧迫的管理问题,这种情况在更为学术化的刊物中更明显。同时,也正是由于20世纪60年代以后的学者们大都是出自于管理学本学科内,他们既不熟悉那些传统的、发展较为成熟的相关学科(哲学、心理学、社会学等)的历史,对于甚至包括生物、物理等学科在理论构建过程中取得进步的渐进历程也不甚了解,但他们实现学科合法化的路径只能是在研究方法和学术规范上更贴于“科学”、特别是自然科学的标准,这就使得这些管理学家在往往处于一种较为尴尬的境地。

Agarwal和Hoetker(2007)认为,从较早的、发展成熟的艺术和科学领域借鉴有助于管理学科披上合法的外衣,然而,这种获得合法性的方式也已经使得管理学将无法树立起如同成熟学科那样的独立地位。而这种缺失反过来又使得学界进一步按照传统的相关学科的固有模式来培训自己,对那些领域的研究传统更加着迷,对于管理者真正关注的问题反而有所忽视。

McGrath(2007)也认为,管理领域50年以来一直试图实现其学科的合法性。在福特基金的带动下,实现其合法性的路径也更多的是以学科为基础的模式来培训和提高师资,以在高水平的学术期刊发表高水平学术论文为基本参照(Agarwal & Hoetker, 2007; Colquitt & Zapata-Phelan, 2007)。在诸如社会学、心理学和经济学等社会科学中,一个重要的传统就是将晋升、薪酬和职称等盛誉授予那些能够在学界比较认同的杂志上发表文章的人,越著名的学术期刊,则标志着越大的学术成就,而跟他们的职业生涯或实践阅历相关甚少 (Crainer & Dearlove, 1999)。管理学不仅试图通过秉承这种传统来构建理论,而且其学术团体也有相当数量的相关学科背景人员,这一点直接影响了管理学的发展,使得管理学与其它学科在研究主体和理论研究方法上很难区别开来,从而不利于管理学成为一门独立的学科,也无助于解决实践中的管理问题。

McGuire(1982)认为,管理学在学科发展过程中,从以经济学为主要依托学科转向了对行为科学的过多依赖,从而使得管理学科发展更加迷雾重重。他们认为,在过去,经济学曾经是管理学主要的科学基础,经济学与管理学之间的这种密切关系就使得企业的经济绩效和为所有者赚取最大利润成为企业的主要目标。相应的,当时的管理理论也主要是关于管理者如何做才能使得成本最小、利润最大。泰勒的科学管理理论就是典型的关于“选择最合适的人以最好的方法去完成某项任务”的经济理论。梅奥的理论也是经济理论之一,尽管有些学者认为其理论更主要的是与“人际关系学说”有关,但仍有部分学者认为梅奥研究的一个初衷仍然是要想尽一切办法以提高生产效率,这跟经济学的利润最大化理论是相吻合的。经济学简化了管理理论的任务,但是经济学的目标似乎并不能令众多的管理理论学家们满意。学者们开始关注教堂、学校、政府等非营利性组织的目标,因此,从20世纪50年代后期,管理学开始从简单的经济学模型转为更为复杂的行为科学。一些学者开始相信经济学和诸如心理学的行为科学可以实现互补,共同支撑管理学,一些对于动机、激励和人格特质的研究大量涌现。直至60年代,这种和谐共存的局面被打破,管理学家们开始更多地受到组织心理学相关概念的影响,而经济学的一些假设逐渐开始被摒弃。至此,理论学家们更加无法就实践中管理者们究竟该做些什么、该如何去做达成一致的意见。换句话说,管理学对于相关学科的借鉴和依赖使得管理学作为一门独立学科的研究对象和研究客体更不清晰。

而Markóczy和Deeds(2009)则针锋相对、直截了当地提出了反对管理学研究中过多地从其他学科引用理论或观点,并提出了这样做的危险性。他们认为,跨学科研究对于管理学理论建构最大的危险在于,管理学学者们越是寻求从其他学科领域借用理论,就越容易使管理学偏离构建具有区别于其他学科的主体、理论与研究方法的合法性的学科这一终极目标。为了达到将管理学建构成具有独立合法性学科这一目标,需要一个范式化的学科,学者们应该从管理学学科内部寻求理论建构的方向,而不是从学科外部。管理学距离实现这一目标还有相当的距离,因而他们强调“对于管理学科来说,是时候好好审视一下我们自己,我们应当首先从学科内部寻求对现象的解释,而不应当继续从学科外部其他学科那里寻求理论的整合与综合。”

简要评述

这两种针锋相对的观点,一方面确实让人有些觉得无所是从,另一方面也的确各有其深刻的道理。但我们认为,管理学之所以具有跨学科性,除了管理学在学科规范上和研究传统上受到了传统相关学科的影响之外,还由于实践中,管理的过程中(也即管理学的研究对象)既包括了“人”(个体人和群体人),又包括“物”。由于对于个体人的问题我们必然要依赖于心理学,而对于群体人的问题我们又要诉诸社会学、社会心理学、甚至是政治学等相关学科的知识;而对于“物”的问题有可能应用到物理、机械、计算机等自然科学的知识,所以管理学与相关学科之间的依赖关系并不是单纯地维护学科合法性的需要,也同样是管理实践的需要。而且跨学科研究近十年来已成为社会科学研究领域中的一个重要的研究取向,这一点也是毋庸置疑的。正如Birnbaum(1979)所言,在某些针对复杂问题的开创性研究中,或者是那些试图理解复杂问题和现象的元级(meta-level)研究中,跨学科研究可能是一种正确的方法。就管理学而言,跨学科性是管理学科的固有属性,而跨学科研究则是使管理学研究卓有成效的条件之一和必然选择。由于管理实践和管理现象具有多维性和复杂性的特征,因此,跨学科研究不是可供选择的条件,而是必不可少的条件。当然,管理学在借用其它相关学科的概念、构架或研究方法的同时,也必须十分明确属于本学科之内的研究对象、研究内容和研究假设,管理学并不是各种相关理论各自为战的简单集合,而是一个试图摆脱单一视野限制的、有着崭新的研究对象、研究假设和可通约性语言的独立学科。管理学不应因恐惧丧失自身的独立性而彻底划清自己与其它传统学科之间的相关性,但也不应沦落为若干学科的简单综合或堆砌。管理学必须对相关学科综合、利用并升华。更重要的是,要在这个过程中真正站在管理学的平台上针对管理特有的问题进行沟通和交流,实现不同学科之间的“可通约性”。

在这个过程中,对于“管理领域特有的问题”的确定,也即管理学边界的确定,成为了焦点问题。Hambrick和Chen(2008)提出对于一个领域或一个学科而言,要使自己独立起来需要3件事情。第一,需要有一个与众不同的领域;第二,领域或学科的成员需要有一个共同的兴趣和社会基础设施;第三,领域或学科需要在学术领域中建立合法地位。根据Kuhn(1962)的范式理论,管理学并不乏焦点现象,但是往往出现于管理学与其他学科的交叉地带,因此也就难以形成一个与众不同的领域。Agarwal和Hoetker(2007)及McGrath(2007)认为,管理学者们在学科边界间交互方式的探索方面应变得更有创造力。然而,目前交叉学科“交互作用”完全显现的地方,极有可能以每一个学科都以一种争论的模式提出自己的 “边界”(Hauser,2007;Le,Oh,Shaffer & Schmidt,2007;Osterman,2007)。这样虽然可能令人产生兴趣,但却不可能鼓励跨学科边界的合作。Pfeffer(1993)就曾很惋惜地指出,管理学的研究者们将管理学科看作是一个大帐篷,在这个帐篷里,各种理论观点或研究方法基本上并行存在,与此类似,管理学院往往都是受过经济学、社会学或心理学学术训练的研究人员。Montgomery和Oliver(2007)也曾建议,专业群体需要构建起使自身区别于其它专业群体的社会界限,这些社会界限通过界定知识领域及特定专业群体的活动范围,使专业群体合法化,这些边界也有助于促进专业身份的建立。然而,管理学研究植根于一个较庞大的大学、商学院和媒体排名的体系之内,这也会将关注焦点直接投放在改善那些衡量地位和合法性的短期指标上,而短期内追求合法性和地位的排名可能会妨碍更广阔环境下的长期合法性(Rynes,2007)。

此外,对于管理学的独立性和交叉性的矛盾更还要从管理学发展的不同阶段进行判断。如果将管理学仍视为一个不成熟的学科,那么可以通过母学科的研究范式和研究方法解决问题,可以通过跨学科的“借鉴”不断创造更多的理论,甚至通过这种方法扩大管理学的影响。然而Markóczy和Deeds(2009)认为,管理学科已经发展成熟到可以首先从自身寻求解释现象的途径,而非率先从其它学科中寻求整合和综合各种理论与方法,我们应首先从管理学自身寻找解释现象的途径,而不应总是首先从其它学科寻求理论整合。McGrath(2007)也认为,对于学科而不是我们自身的过分关注可能会阻碍管理学成为一个真正成熟的、有着整体观念的学科,这对于从整体上理解管理问题来说是十分必要的。按照Hambrick(2007)所倡导的,管理学应成熟起来并避免对理论的“过度热衷”,因为这会使成果局限于解释现实;同时管理学也应更加关注那些在当时无法解释的有趣的实验结果,这可能或产生有趣的新的研究思潮。因而,我们有理由相信,随着管理学的日益成熟,我们不应该再过多地纠结于管理学是否应该借鉴相关学科的知识,而应该更多地关注管理学如何在发展的不同阶段、以怎样的方式来解决学科内的现实问题。

(三)学科方法与理论构建之间的背离

在那些研究管理学理论如何发展和构建的研究文献中,一个不可忽视的问题就是理论的构建与研究方法的应用相背离,一种管理理论无论是对管理过程的描述还是对组织战略的分析,理论能否确立是以其内在的统一性、逻辑性、有机整体性、清晰性和可读性为评价标准的(Klein & Zedeck, 2004)。然而,如果将研究视为一个认知的过程,那么即使是一个符合上述标准的理论,也会由于缺乏实证支持让人感觉如同一个虚无的推测难以信服,实证方法对于研究的作用主要体现为能够提供一系列帮助理论形成的数据,这些数据对于进一步认知事实进而发展理论都是非常重要的(Bailyn, 1977;Weick, 1989)。

对管理学的研究过程而言,无论是管理理论还是研究方法都面临着各自的挑战。社会系统的复杂性以及各种随机“噪音”的出现都会使我们真正感兴趣的管理过程变得模糊和纷乱,进而难以理论化;而用于解决社会系统管理问题的方法又是那么不完全和缺乏方向感,以至于如果我们过于关注那些可利用或者有可利用潜力的数据,就会受限于操作层面而将理论扼杀,而如果忽视那些数据,得到的理论也只能局限于建立概念的层面。无论哪种情况,理论和方法的相互分离都将使管理学研究受到极大地限制,只有将二者结合起来才能更加接近社会系统中管理问题的真实情况。尽管人们在对管理理论的构建和研究方法的探索中,已经逐步意识到了理论与方法之间是一种互为发生机制和互相塑造的关系,但是这种认识还只停留在教科书的层面,即一般认为的理论分析的深度、结构类型和描述形式都会推动方法的选择和改进(Edmondson & McManus, 2007;Harrison & Klein, 2007),而方法则能够产生出对检验理论的有意义的数据,这些数据一般能够检验理论的信度,在考虑到适度严格的边界约束时,将能够检验理论的效度(Blalock, 1969;Bryman, 1989;Dubin, 1978;Yin, 2002)。这种认识在具体的管理研究情境下,对于理论与方法复杂的互动关系而言还过于浅显,关于如何设计研究的结构与变量,如何通过增强或限制方法的选择解释和发展现有理论,以及如何通过诱导和推演等策略限制或放宽理论的选择、并确立基础,还需要在管理学的理论构建中深入思考(Van Maanen, Sorensen & Mitchell, 2007)。在这个过程中,某些问题一直以来都为学者们颇为困惑和迷茫,也受到了越来越多的关注。

问题1:学科方法和理论构建之间的契合度和贡献度

对于理论存在着许多不同的认识,Merton(1973)将理论定义为“在逻辑上相互联系并在实证上能够获得具有一致性的若干命题”。同时,他也指出“理论这个词所指代的东西多种多样,从辅助假设,到综合但却模糊无序的推测,再到公理性的思考”。一般认为理论是用一些基本法则解释世界,而这些基本法则能够表示为学术变量,Abbott(1988)称作为“一般的线性事实”。Gouldner(1970)将理论视为一种启迪思想的超级机器“一系列分类和假设的目的是肃清传统观念的统治为巧妙和精彩的见解创造空间”。Collins(1981)认为,理论就是对现实世界做精彩的表述,用于描述变量关系的假设能够表达出真实世界中被社会预测和观察到的人的行为。而Sutton和Staw (1995)从相对的视角分析了不能作为单独“理论”的要素,即参考文献、数据、变量、图表和假设这五块内容,如果只说明了“是什么”,而没说明“怎么样”和“为什么”那就不是理论。DiMaggio(1995)对Sutton和Staw(1995)的观点作出了重要的补充,他认为好的理论由于“好”的多维度标准很难获取,很多公认的好理论都是趋近过程,最好的理论需要将方法结合到理论化当中,结合的过程是方法和理论化相互竞争和各自不相容价值的平衡;理论建构是作者与读者合作的冒险行为,接受一个理论并不只是理论本身的科学潜力,短期来讲我们需要将理论压缩为一个标语,这需要理论家有判断力和勇气,而长期来讲好的读者和继续研究者能够将糟糕的理论变为传世杰作,而这需要的则是环境和一点点运气了。Weick(1995)强调了理论化过程,认为Sutton和Staw(1995)过于关注理论作为一个产出结果而不是一个过程,而正是因为将理论视为一个过程,参考文献、数据、变量、图表和假设这五种在文章写作过程中不可或缺的要素能够增加理论的抽象性和普适性,因此就构成了理论的一部分。他提出了四种只是趋近理论而非理论的情形:(1)在总方向上一个宽泛的框架明确地说明了在研究中应该考虑的变量类型,但是并没有规范这些变量之间的关系;(2)分析了概念,将概念进行了明确说明、阐述和定义,但是没有概念之间的相互关联;(3)假设来源于对单一现象的观察,没有继续探索替代性的解释或新的观察;(4)孤立的命题概括了两个变量之间的关系,而没有进一步挖掘相互关系。

所谓“方法的匹配”(methodological fit)是一个植根于管理和组织研究中的概念。McGrath(1964)认为,在整个研究过程中,相对于实验模拟(实验室模拟和计算机仿真模拟)而言,在激发新理论和交叉验证新建理论能否反映现实世界方面,实地调研是最为恰当的方法,而其他非实地调研的研究方法则对于理论拓展更为适合。Bouchard (1976)关注了如何通过面试、提问、观察和记录等方式施展研究技术,认为针对某一特定问题挑选正确和有力的提问方法是做好研究的关键。而Campbell等(1982)则认为,研究者往往将一种方法运用的很好之后就将其视为手中的锤子,所有的问题都成了钉子,以这种认识寻找所谓的正确方法极具片面性。事实上在管理与组织的研究方法中,吸引最多研究者的还是如何确立那些用于定量方法的描述和分析数据的原则和指导方向(Cohen & Cohen, 1983;Miles & Huberman, 1994;Pedhazur, 1982;Rosenthal & Rosnow, 1975;Tabachnick & Fidell, 1989)。而定性研究则作为不断扩充组织知识的方式逐渐在研究中获得合法性,并随着研究的成熟和深入而不断完善,很多定性研究的倡导者(Morgan & Smircich, 1980;Miles & Huberman, 1994)都认为定性研究方法即使不是唯一的,也是尤其有价值的研究方法。Lee等(1999)提出定性方法对于理论的产生、描述甚至是检验都具有重要作用,并能够激发研究者开阔思路、深入研究的兴趣,帮助研究者从更大和更集中的经验中学习和避免错误的方向。在另一个层面上,一部分研究者在争论一系列更为广泛而深入的问题,那就是定性方法与定量方法能否在同一个研究计划中调查同一个研究现象,是否具有哲学上的一致性,以及能否融合使用等(Greene, Caracelli & Graham, 1989;Morgan & Smircich, 1980;Sale,Lohfeld & Brazil, 2002;Yauch & Steudel, 2003),其中,Yauch和Steudel(2003)的研究具有代表性,他认为,当研究的目标在于找到面对一个存在多种解决方法的问题时哪种方法更有效,或者至少从新角度和新领域对定量分析结果背后的机制有更好地了解时,这两种方法就能够成功结合。然而,几乎所有的研究者都具有相同的感受,只有与问题相匹配的方法才是合适的方法,而定量研究的指导原则和方向并不能明确而有力地帮助研究者在各种潜在的数据资源中选择与问题最相匹配的方法,只有少部分研究者能够如愿以偿地使方法和问题相匹配(Bouchard, 1976;Campbell et al., 1982;Lee et al., 1999;McGrath, 1964)。

管理研究中存在这样一种矛盾,即管理顶级期刊主导下的管理研究范式主要以实证研究方法为主,这是因为管理学期刊致力于通过管理学研究的规范性推动管理学科成为具有范式一致性的学科,而具有范式一致性的学科更可能允许编辑团队在审稿过程中强调概念化和方法化上的严谨性(Pfeffer, 1993)。这种对严谨性的强调意味着这类学科会对与理论相关的实证研究有极大的需求性。而对于理论构建而言,无论是DiMaggio(1995)、Mohr (1982)将理论定义为描述或解释事件的过程或结果,还是Bacharach(1989)、Campbell(1990)将理论定义为因变量与自变量的关系,实证研究最为突出的局限性就是缺乏对理论要素的详细阐述(Barley, 2006)。尽管很多管理学领域的顶级期刊都要求撰写实证性文章要对管理理论有所贡献(Rynes, 2005;Sutton & Staw, 1995;Zedeck, 2003),但是那些最为受尊重的管理理论往往来源于(或首先被验证于)书籍、书中的章节或理论性的研究文献。如此一来,作为主流研究范式的实证研究对管理理论构建的贡献究竟是指什么?

已有的研究文献至少给出两种回答:一是理论构建中理论与方法的匹配关系角度,如我们前文所述,理论构建是一个完整的研究设计过程,理论是这个过程最终的输出产品,而方法则是理论构建不可缺少的工具(Weick, 1995),或许理论和研究方法都是理论建构过程中所要追求的东西,但能够平衡好研究力量或者合理的将理论和方法相匹配并不是一件容易事。尤其是当理论构建过程呈现出“多样性”和“阶段性”的时候,实证研究对于能够反映管理问题的数据的收集和处理方法本身就是识别、检验和推动理论构建“多样性”和“阶段性”的基本途径,因此是理论本身的重要组成部分。

二是从实证研究对理论构建的不同作用角度,如Colquitt和Zapata-Phelan(2007)将实证研究对理论构建的作用分为验证作用和构建作用两种。验证作用是指实证研究通常以观察结果来检验由理论设定的假设(Hempel, 1966;Popper, 1965)。而构建作用则是指通过利用一个案例到多个案例的实验性证据来创造理论构念和命题(Eisenhardt & Graebner, 2007),或涉及建立关于行为者如何解释日常现实而进行收集数据、分析数据的迭代过程的扎根理论(Glaser & Strauss, 1967;Locke, 2002;Suddaby, 2006),本质上都是作者通过归纳法利用这些观察结果生成理论(Chalmers, 1999)。并且,即使是假说演绎的实证性文章也能够构建理论,这又是因为理论发展具有阶段性。理论发展早期主要通过检验关注构建理论核心命题的有效性,而在随后的检验中,研究者开始探寻能够解释这些核心的关系的中介变量或能够反映理论边界条件的调节变量,在后来的一些检验中,作者通过纳入不是原来规划中一部分的前因与后果进而开始扩展理论。通过这种方式,实证研究中检验结果、假设和图表可能不会包含真正的理论(Sutton & Staw, 1995),但是他们或许会把文献中的理论构建过程推向成熟(Weick, 1995)。

尽管Miner(2003)曾对管理学领域包含的73个理论的科学有效性进行回顾,结果显示,它们缺乏范式一致性。但是从近年来管理学的理论构建与实证方法各自的发展趋势看,在微观和宏观层面上管理学的理论研究范围具有相对集中的趋势。从一些顶级期刊上也能够看出,在组织行为和组织理论研究领域中很容易见到诸如目标设定理论、期望理论、社会学习理论和制度理论等,管理学在获取理论范式上的一致性上取得了相当大的进步。而采用的实证研究方法的趋同,例如更多地使用结构方程模型(例如Henley, Shook & Peterson, 2006;James, Mulaik & Brett, 2006)似乎在尝试检验这些理论时带来了更多的一致性。也就是说,研究者越来越对属于管理学研究领域的关键理论、合适的模型以及理论与方法的相互关系和匹配程度抱有更多的认同。

问题2:理论构建中的“多样性”与方法匹配

相比较一般的实验研究科学,对管理学问题的理论研究过程需要分析在计划实地调研过程中获得的数据集并进行计算机处理和模拟,那种在选择取得数据的种类与理论贡献之间把握合适程度的过程是动态的和具有挑战性的。因此,方法是否适合就成了保证实地调研质量的核心标准。尽管已有的学术研究论文大多都向读者展示了所用方法是如何适宜,但是除了观察所使用的定性数据能否与研究的管理问题相当外,没有一个有效的体现理论贡献类型和实地调研类型之间互动性的有效标准(Barley, 1990;Bouchard, 1976;Eisenhardt, 1989)。

ASQ 1995年关于理论本身及理论化过程的特别论坛,以及AMR2007年关于理论与方法匹配与互动关系的特别论坛,都集中发表了极具针对性与启发性的研究论文,其中Sutton和Staw(1995)、DiMaggio(1995)关于理论本身的论文,Weick(1995)关于理论化过程的论文,Harrison和Klein(2007)提出多样性结构理论的分离化、多样化和差异化标准,以及Edmondson和Mcmanus(2007)提出的成熟理论、初生理论和中间理论等,对于研究管理与组织理论构建类型以及理论构建的方法非常有价值。

在管理与组织研究中,无论是定量研究还是定性研究,对于组织多样性问题的认识都是模糊不清的。Webber 和Donahue(2001)、Jackson和Erhardt(2003)对已有文献的元分析表明,几乎没有任何可辨认的模式可言,原因是对组织多样性的测量以及对组织变化研究获得的结果都是混淆不清的。Bloom和Michel(2002)则认为除了统计组织多样性的困难之外,究竟什么样的离差是最优的难以确定,有时离差大一些组织变化对于组织绩效的贡献大,而有些情况则完全相反。所以无论怎样继续凝练理论,或是精确描述中间变量,研究中出现的这种问题依然不会得到根本性的解决,原因就在于应该首要解决组织多样性结构本身的检验和凝练问题。

Harrison和Klein(2007)试图将组织中的多样性进行清晰界定,他们认为“多样性”是用以描述组织成员差异性分布的,就类似于代数中的X变量,“多样性”构成了组织结构的基本要素,包括在实质、模式、操作性以及这3个方面的明显差异可能带来结果。“多样性”可以区分为分离化、多样化和差异化3种,其中分离化是指在职位和观念上与组织其他成员的不同,在态度和价值观上的一种横向距离;多样化是指在种类上的不同,尤其是指在信息、知识和经验方面与组织其他成员的差别;差异化是指在社会财富和资源的集中度上,如在薪酬和身份上的一种纵向距离。

组织多样性的分离化通常用于诸如“同类相吸理论”(Byrne, 1971;Clore & Byrne, 1974;Newcomb, 1961)、“社会身份和自我分类理论”(Hogg & Terry, 2000;Tajfel & Turner, 1979)、“吸引—选择—消磨”理论(Schneider, 1987;Schneider & Goldstein, 1995)理论中。研究者通常做出这样的假设:高相似度,减少组织分离化,能够给组织带来更高水平的合作、相信和社会融合(Locke & Horowitz, 1990),反之则出现组织凝聚力低下、高冲突、高退缩率,以及低绩效(Tsui等,1995)。最低程度的分离化使得组织成员间具有一种心理舒适性,彼此之间互不挑战各自职位,因此各自职位也都是平等的(Janis & Mann, 1977;Nemetz & Christensen, 1996)。而最高程度分离化情况下,组织成员构成了两个极端或两个对立派别,如果这种多样性特征对于组织的团队身份和任务完整性而言位于核心重要地位时,组织的社会网络也会分成两个集群或小团体,很少或者没有组织成员愿意填补二者之间的缝隙(Gibson & Vermeulen, 2003)。

组织多样性的多样化最常用于阐述将组织视为一个信息处理工具的理念(Hinsz,Tindale & Vollrath, 1997),包括组织直觉、评估和适应环境的反应方式等。基于信息论和控制论的必需品多样性法则(Ashby, 1956),人口生态学和人类认知理论的选择性认知多样性(Campbell, 1960),一个最基本的理念就是组织能够将大量的信息转化成为更好的选择、计划和产品。组织的成员能够根据自身的知识、背景、经历和额外的社会关系从不同的信息资源平台上进行选择将比那些从一个平台上获取信息的组织成员产生更多有效率的决策和创新产品(Jackson, May & Whitney,1995),Carpente (2002)称之为“社会认知的发动机”。那些具有更多个人能力、获取不同数据资源方法以及获取更多信息的网络关系的员工对环境暗示的反应以及对组织间信息缝隙的弥合能力也都会惠及其他成员(Austin, 2003;Beckman & Haunschild, 2002;Burt, 2002;Hansen, 1999;Reagans & Zuckerman, 2001)。当组织的多样化程度最大时,组织中的每个人都是不同的,每个人都能够提供不同的观点(Gibson & Vermeulen, 2003),而且组织氛围是开放的,每个成员都会容易接受他人的观点。而当组织的多样化程度一般时,就会出现一些人的知识重叠,出现没有必要充分分享信息的情况(Gruenfeld等,1996;Stasser, Vaughan & Stewart, 2000)。

研究社会财富、资源和价值分配上的组织差异化是社会层次理论的核心范式(Grusky,1994),尽管资源配置的差异性在组织研究中十分典型,但是理论研究和调研人员则将组织多样性界定为差异性的研究却非常稀少。研究者普遍预测地位、权力和薪酬配置都会在组织成员中激起竞争、差异和偏差(Bloom, 1999;Homans, 1961;Pfeffer & Langton, 1993;Siegel & Hambrick, 2005),这种差异也会带来一致性的沉默,压抑创造力,促成退缩等(Hollander, 1958;Pfeffer, 1998;Pfeffer & Davis-Blake, 1992)。如果组织差异化呈现最高状态,一个成员的等级将超过其他组织成员,即使不占有组织全部资源也会占据绝大部分。例如,Eisenhardt和Bourgeois(1988)对组织高层管理团队(TMT)制定战略决策过程进行的研究,当一个高管团队成员的权利远远超过其他成员,这个成员便致力于实施控制和垄断信息的策略,而其他高管团队成员就会联合起来进行反抗,最终由于力量的分散和信息的不畅使得企业绩效下降。社会网络分析方法为组织这种形式的多样化提供了另一种有趣的分析途径,如果这种有价值组织差距是一种社会资本的话,那么社会网络结构将能够反映这种组织差异;如果一种社会网络结构是集中化的,那么说明一个人或少部分人是核心,具有更大的影响力,而其他成员则处于外围层面,他与其他成员有较少或没有联系,集中化能够作为测量组织成员个人价值的不平衡程度(Wasserman & Faust,1994)。

组织多样性的分类对研究设计有重要的影响,忽视和模糊多样性的区分将导致理论的混乱和方法应用的错误,最终将得到误导性的结果。Harrison和Klein(2007)同时给出了与这3种组织多样性相匹配的操作方法和指导方向。选择合适的多样化测算指数必须基于研究者所要构建理论的特殊性,如果多样化类型与测算指数不相匹配,就可能得到误导性的结论(见表1)。

表1 组织多样化类型的方法匹配

注:对于分离化和差异化多样性属性是连续的,范围可以从小于i到i-u之间。理论上分离化属性i可以取-而差异化属性i可以是0,而且u则可以取+。而在操作上,i和u则受测量问题属性的工具限制。对于多样化的是象征性和不相关的,值可以取1到k个整数分类。参见: Harrison, D. A., and Klein, K. J., 2007,“What's the Difference? Diversity Constructs as Separation, Variety, or Disparity in Organizations”, Academy of Management Review, 32, pp.1199~1228.

明确提出组织多样性结构不仅能够采用同一个特定概念化的引用、阐述和解释,进而增强研究者对问题的预测能力,并使学者们对他们的观点进行比较和讨论,而且研究者们可以采用与所研究的问题和面对的多样性类型相匹配的研究方法,保证以一个正确和有效的方式获得他们趋同的或者是多样性的观点。

问题3:理论构建中的“成长周期”与方法之间的匹配

在问题研究中,通过凝练、抽象和准确的逻辑关系揭示客观现象到一般性原理的过程就是理论的形成。对不同的具体问题,理论的表达方式和建构特征也存在较大差异,理论自身还有一个从初生到成熟的演化过程。针对不同理论,方法在其形成过程中既发挥了重要的作用,同时受具体研究问题的制约,构造不同类型的理论又需要选择合适的方法与之匹配。由此可见,理论和方法具有互动(Interplay)和互构(Mutual-construction)特征,在选择合适的理论构建方法时,对理论构建的类型进行科学区分尤为必要。

管理与组织研究中的理论具有一种从初生到成熟的持续性。Edmondson和Mcmanus(2007)认为,所谓成熟的理论是指在经过许多学者不断地细致研究过程中具有良好的理论结构和模型,形成一系列被人认同的观点体系和知识积累的理论。相反,所谓初生理论只是对一些现象提出一些新的研究线索,对于特定的问题做出试探性的回答。中间理论则介于成熟理论和初生理论之间,对研究问题提出一些临时性的解释,经常介绍和建立一些新的结构和关系。尽管研究问题可以进行验证性的假设,类似于成熟理论,但是涉及到的一个或多个结构也常常类似于初生理论进行试探性研究,因此不能仅仅依靠提出潜在的研究问题而判断理论的范围。对理论成长状态进行区分的目的就是希望通过建立一个连续性的理论发展脉络,将已有的研究成果同讨论的问题结合起来,帮助研究者更清晰、更系统的思考理论所处的状态如何同合适的研究方法匹配起来(见表2)。

表2 研究中三种典型理论阶段的适合方法

资料来源:Edmondson, A. C. and Mcmanus, S., 2007,“Methodological Fit in Management Field Research”, Academy of Management Review, 2007, Vol. 32, No. 4, pp.1155~1179.

简要评述

综上所述,关于管理学学科方法和理论构建之间关系的探讨对于分析理论构建的连续性、完善和拓展管理学科体系,以及启发研究者选择合适的研究范式和思路等方面都有十分重要的学术贡献(Kerlinger & Lee, 2000)。一些管理学的顶级期刊也分别以“编辑寄语”或“特别论坛”等方式在特定的时间内推出关于学科方法、理论发展现状和未来理论构建发展趋势的多组文章,如AMJ2007年推出的一期关于“管理学的成长及其与相关学科的关系”特别论坛,AMR2007年推出的关于“管理学理论构建与研究方法”的特别论坛,以及JMS2009年推出的“管理学交叉学科视野下的理论构建”等,都从某个特定主题或特别视角出发对这一问题做出了一系列富有成效的贡献。纵观这些实证性或综述性的研究论文,我们发现了一些共同点,那就是尽管管理学越来越形成自己的研究体系和相对集中的研究方法,但是对管理学的认识依然是围绕着一系列矛盾和对立展开的,而对管理学理论构建的发展趋势的判断本质上也就是对矛盾双方力量倾斜的判断或者是指明破解矛盾的一般出路。

(四)管理学“科学严谨性”和“实践相关性”的鸿沟

管理学术研究如何在“科学严谨性”(rigor)和“实践相关性”(relevance)之间保持平衡的问题始终是一个在学术界和理论界争执不休的难题(Aken,2005)。早在1982年,管理学界的高端学术期刊ASQ就专门针对这个问题发表了专刊文章;Organization Science创立之初,Daft和Lewin (1990)也表达了对于所收到的组织研究稿件的相关性问题所有质疑;Mowday(1993)同样对于刊发于AMJ上的学术论文也发表了同样的担忧。事实上,实践相关性问题不仅是在一般意义上的管理学领域,在营销和会计等二级学科也同样存在。包括Hambrick(1984)、Mowday(1997)和Huff(2000)在内的美国管理学会数任主席都曾谈及这一问题。

继ASQ和Organization Science之后,许多其它的管理学高端刊物也相继对这一问题表示高度关注。其中包括,在“外部相关性”问题的相关研究(Rynes, Bartunek & Daft, 2001)的推动之下,2001年,AMJ杂志还专门对于学术界和实业界人士的互动问题发表了专刊文章。同年,欧洲的权威刊物British Journal of Management也针对如何弥合“科学严谨性”与“实践相关性”之间的鸿沟问题专门发表了文章(Hodgkinson, 2001)。2007年,为了纪念管理学大师Sumantra Ghoshal,学界的高端刊物AMJ再次发表了以“可为实践提供指导的管理学研究——发扬Ghoshal思想:撰写更加积极、实用和有效的论文”为主题的专刊系列论文,专门针对如何撰写更加具有实践相关性的文章提出了具体的步骤和方法介绍。2009年,欧洲的权威刊物Journal of Management Studies首期发表了以“超越知识管理:促进组织知识的研究”为主题的专刊系列文章,反映了管理学中科学性和实用性的差距问题,该系列文章还专门针对管理学研究和实践之间的本质差异,提出了一些可以缩小二者差距的措施。他们也认为,对学者而言,知识的转移和创造都可能存在着一些问题,对于知识转移的问题,研究者们需要写作或发表那些可以被实践者运用或认可的成果;而对于知识创造的问题,则应该在研究的不同阶段,纳入学者和实践者们一同开展研究。

从以上我们可以看出,管理学研究中“科学严谨性”和“实践相关性”之间的矛盾由来已久,也受到了诸多的关注,但对于二者之间能否弥合,更重要的,如何弥合这一问题学者们却持不同的见解。

观点1:管理学研究中“科学严谨性”和“实践相关性”之间的矛盾不可弥合

早在70年代,Sayles(1970)就认为管理学界学者们常常会陷于两个极端:一个是致力于几乎不具可操作性的审慎、全面的思辨过程而无法自拔,所谓的政策、哲学和不需要实证调研的理论构建似乎代表着智慧和纯粹理念的圣堂——与实际世界中的不完美和烦恼毫不相关;另一个是仅仅关注于管理实践中的诸个职能和诸多细节,而无法构建系统的理论,无法获得学科的合法性。

Susman和Evered(1978)也曾断言“在组织和管理领域存在着一个危机,这个危机的症状之一就是我们的研究方法和手段已经变得越来越复杂,但对于实践中的管理者却变得越来越无益。”Beyer and Trice(1982)认为近年来学者们对于组织研究没有得到广泛应用的问题已经予以了关注,但情形似乎并不乐观;Thomas和Tymon (1992)的一份调研结果显示只有大约20%的既有学术理论研究对于实践具有借鉴意义,基于此,两位学者对于学术研究的实践相关性不足的问题进行了深刻的批判。

Luhmann(1998)认为科学是一个自我指认、自我参考的系统,具有高度的自创性。同时,实践系统和科学系统作为社会系统,都具有活动的封闭性,也就是说,系统外部的活动很难直接进入系统内部。科学研究中的“科学严谨性”标准与“实践相关性”标准两者之间很难弥合。

Kelemen和Bansal(2002)也认为,尽管管理研究是应用性学科,但真正能为实业界所关注的研究却寥寥无几,事实上,大部分的研究都是写给学术同行们看的。这可能是由于学术界的研究兴趣与实业界人士所关注的问题不相吻合,也可能是由于管理研究还无法顺畅、有效地传输给实业界。真正好的研究应该适用于ASQ或AMR等学术性刊物上发表,也同样为Business Week或Harvard Business Review等实业导向的期刊所青睐。

Chia和Holt(2008)认为,学者们对于抽象的解释性知识有着更大的偏好,而对于实践知识关注不够:相对于那些在管理实践中真正能够发挥作用的知识,学者们似乎更乐于探求纯理性和真理性的知识。尽管人们一再呼吁管理研究和教育应该更贴近于实践,但许多商学院仍然将通过概念性模型等工具而获得的“严谨性”和“精确性”作为权威性知识的判断标准之一。

Fincham和Clark(2009)特别指出,从1950年开始一直到现在,回顾管理学科的这段发展史不难发现,管理研究一直是偏向对严谨性的强调,大大忽略了研究的实用性要求,这种或关注“科学严谨性”或关注“实践相关性”的部落制现象造成了两个不良后果,一是“科学严谨性”部落和“实践相关性”部落好像水和油一样无法融合,这样就不能得到真正有价值的研究;第二个危害就是过分强调“科学严谨性”,学者们从各自角度出发,运用不同角度、借鉴不同理论去研究的往往是同一个问题,去说明同一事情,从而不利于产生原创性的思想。

因循Luhmann(1995,2005)的研究,Kieser和Leiner (2009)认为,管理研究的“科学严谨性”和“实际相关性”之间的矛盾是很难弥合的。原因在于“科学严谨性”标准和“实践相关性”标准所采用的是完全不同的制度逻辑,二者之间的差距并不简单的是两个领域语言和形态的不同,也包括了逻辑的不同,他们各自所产生的知识是很难相互交流和吸收的。

观点2:管理学研究中“科学严谨性”和“实践相关性”之间的矛盾可以弥合

尽管有如上诸多学者认为管理研究中“科学严谨性”和“实践相关性”之间的矛盾难以弥合,但另一方面,也有相当数量的学者认为两者之间的矛盾可以、也必须加以融合。Rynes(2007)认为应该在管理学的理论贡献与实证贡献之间取得某种平衡;Hambrick(2007)和Tsui(2007)则认为高级别刊物应该给予那些数据集和有趣而重要的发现以相对更高的评价,尽管理论贡献不能即刻显现或是研究发现不能融入目前的理论架构之中。Bartunek (2007),Pfeffer(2007)和McGrath(2007)也表达了这样的观点,即随着对实践和政策的关注日益成为研究融合中较重要的组成部分,研究中需要我们在理论和实践之间建立一个有差异的平衡状态。

Gulati和Ranjay(2007)认为在50年代出现的“科学严谨性”和“实践相关性”分裂现象,其核心是将学者大体上划分为两类,或是“科学严谨性”,或是“实践相关性”,其实就是学者们的归属行为,那个时候并没有要将管理研究也划分为两类的企图。但是经过几十年的发展,“学者”的部落化已经转变为研究的部落化。有些人极端地认为,管理研究也要划分为或者具有“科学严谨性”,或者注重“实践相关性”,这完全偏离了最初的本意。

此外,近年来已经有众多学者开始不再纠结于“两者能否弥合”的问题,而进一步在积极地思考如何做才能真正实现两者的弥合与兼顾。

对此,Starkey与Madan(2001)认为,为了弥合科学与实用性之间的鸿沟,首先应该澄清管理研究的科学目标,并以研究为导向确立合作关系。管理研究的科学身份有别于其它的社会科学:管理研究的对象不应是经济或社会现实,而是被传统或历史上认为是经济或社会现象的“集体行为模型”(models of collective action)。因此,管理研究的本质和一般性在于理解、评判和构建“集体行为模型”。在管理研究中,如同在其他涉及科学中一样,传统的实验室研究和田野研究都非常重要。

AACSB(2002)的报告认为,提高全世界管理学教育成员的细分化和异质性是很重要的。实践者也应接受更多的管理教育;其次,专业学者可以从多种实践者那里获得社会建构的观点和想法,如受过专业教育的经理、咨询专家、行政人员、技术人员等,以提高研究的科学性和实用性。因此,总的来说,设计科学、系统观点、联合决策方法、管理者和专业学者的合作、专业研究机构的推动等,都可以将管理学科的“科学严谨性”和“实践相关性”之间的差距慢慢弥合起来。

Hodgkinson和Rousseau(2009)的文章是针对上述我们所提及的Kieser和Leiner(2009)观点的回应,同期发表于JMS上。文中列举了大量的事实说明,在现有的研究中,已经有非常多的成功地将“科学严谨性”和“实践相关性”相融合的例子。他们认为,“科学严谨性”和“实践相关性”的确存在着诸多差异,但这不意味着这些差距都不可填补。“科学严谨性”和“实践相关性”之间的差距并不单单是语言和形式的问题。学者和实践者之间的确在语言系统方面存在着某种差异,但仅仅依靠翻译的过程也是无法搭建二者之间的桥梁的。

简要评述

综上所述,管理学中“科学严谨性”的压力源自于学者们在科学理论构建与理论验证方面的一种诉求,目的是发现“事实”和理解现象。而“实践相关性”压力源自于科学领域的一种义务——建立一个切实可行的系统以便管理这些“事实”的发现。这两种压力在不同的学科研究方法倡导者之间创造了一个相互斗争的张力,科学压力总的来说提倡理论的扩散,而实用压力更加提倡理论的整合(Fabian and Hauge, 2000)。未来管理理论的发展趋势是:在管理研究领域出现的众多范式中,应该有一部分可以很好地解释管理活动中究竟发生了什么状况,但是管理学的理论构建与现实活动之间的矛盾仍然难以消除。当学科在一个单一的方面整合的太远或者太迅速,实证的结果就会更狭窄、相互斗争;相反,理论只进行扩散而不进行整合会使研究者无法识别理论的实用性,如果一个理论经常被不同的理论和范式驳倒、更新、替代,就会使得管理学研究结果越来越脱离现实而变得毫无意义。

对此,我们认为,一方面,“实践相关性”的问题至关重要,因为管理学作为一门应用科学,实践中的问题是学科“价值性”的重要体现;但同时,“实践相关性”的问题也并非管理学界所面临的唯一战略性问题,没有任何学术质量的研究不会令任何人满意。因此,在我们不断强化管理研究人员与实业界人士之间建立一个更强、更具创新性的链接的同时,也有必要强调管理研究和其他社会科学之间的链接关系,有必要致力于增强学科的规范化和学术化水平。应该说,我们将颇为欣喜、并乐于看到管理研究能够朝着更为积极的方向去发展,即真正做到“科学严谨性”和“实践相关性”并重。事实上,正如学者Gulati 和Ranjay(2007)所言,很多学者在早些年就已经实现了管理研究的“科学严谨性”和“实践相关性”并重:比如社会学家韦伯,自己就经营了9家军队医院,也在筹建政党,这些实践经历都在其著作中得到了反映;社会心理学的创始人之一心理学家勒温长期从事一线工作,从中获取研究的灵感;另一位心理学家弗洛伊德,他的研究思想也是来自于自己的病人;经济学领域亚当斯密、凯恩斯、熊彼特等都在国家拥有重要地位,这些人都对各自国家经济和产业的主流思想发挥过重要影响,是对实践领域非常了解的学者。

同时,我们也认为,以上这些学者针对管理学科的“科学严谨性”和“实际相关性”关系问题所进行的研究和推断,具有极其重要的意义。这种意义并不在于他们观点的正确与否,而在于他们的研究从不同的角度阐明和挖掘了管理学研究之所以面临今天的困境的重要原因所在。更重要的是,他们的研究引起了学界众多学者间的争论和对话,为我们提供了比较的空间。这些争鸣和对话使得我们对这一问题的认识更加清晰、明了,而对话和争鸣本身也极大地推动了学科本身的健康发展。

表3 本专题我们拟翻译的5篇英文文献列表

如上所述,管理学的科学性、学科合法性以及实践相关性等问题是与本学科属性与理论的构建过程和方式具有密切相关性的基本问题,是关乎管理学价值体现的重要维度。一般说来,人们对于学科性质的理解注定了他们构建理论的具体方式和方法。因而,基于理论基础视角的探讨是了解学科属性和本质的一个重要方法。因此,围绕着学科属性、学科方法、理论构建以及理论与实践之间的关系等管理学中最为关注和重要的几个问题,我们经过大量的检索工作,设立了本专题。值得庆幸的是,我们发现,近年来在顶尖的国际期刊上,不仅以定性研究和理论创新为主导模式的AMR(2007)发表了相关的专题系列文章,而且以定量研究和理论验证为主的AMJ(2007)也在创刊50周年之际连续发表了两期相关的专题系列文章;不仅是在管理学主流发展的美国,而且在欧洲的顶尖级学术期刊上(如JMS),也曾多次刊载了专刊系列文章。基于此,围绕着我们所密切关注的学科属性、学科方法以及理论构建等重大问题,本专题我们拟全文翻译5篇译文(详见表3)。与以往不同的是,我们在译文的选择过程中,除了考量译文的出处、作者的权威性和引用率等指标以外,本专题我们也特别关注了针对相关元问题进行争鸣的一些观点,我们也希望通过对这些具有争鸣性观点的推介,可以引发更多的关于管理学本质和管理学如何健康发展的大讨论。

其中,译文【1】“Keeping The Tension: Pressures To Keep The Controversy”,首先针对理论 (theory)、范式(paradigm)和学科方法(disciplinary approach)之间的差异和关联性进行了铺垫性的阐述,然后通过对30多篇关于管理学范式和方法的文献研究,对学界有关学科方法的争论进行了简要地回顾,并将文献中所体现的争论焦点归纳为一些基本的原则,而这些原则将有助于我们理解多样化的观点并在这些观点之间建立某种联系。文章的贡献在于:第一,以类型学的形式提供了一个针对多种学科方法的审查和集成;第二,不同于先前纠结于强调管理范式发展要遵循科学一致性要求的一些讨论,文章着重强调了管理的科学性和务实性之间的斗争怎样驱动了学科方法的不一致;第三,文章总结了管理学科目前针对已有问题而展开持续争论的结果。从文章的内容来看,该文更贴近于我们所初步拟定的专题思路,文章所发表的刊物是AMR,是公认的高端刊物,比较适合全文翻译。

译文【2】共包括3篇文献(具体详见表3)。这3篇文章是同期发表于2009年JMS的专题系列文章,文献比较新,这是继AMR、AMJ之后的又一个关于学科属性和理论构建的系列文章,是我们该选题具有重大学术价值的又一次证明。这个专题所讨论的内容是管理学研究中跨学科理论建构的问题。其中第一篇文献是编辑所撰写的一个评论,简要介绍了其余两篇论文的观点。而文章(2)和文章(3)则提出了针锋相对的观点,其中文章(2)提出了跨学科研究对于管理学理论建构的重要意义、跨学科研究的路径与方式,以及跨学科研究可能带来的影响;而(3)则针锋相对地反对管理学研究中过多地从其他学科引用理论或观点,并提出了这样做的危险性。

就文章主要内容与观点而言,文章(2)认为跨学科的理论交叉对于创新性的理论建构具有非常重要的意义。作者提出了跨学科研究的三种模式:第一,简单地借用与复制(Borrowing and Replicating);第二,借用与拓展(Borrowing and Extending);第三,转化为新理论的核心(Transforming the Core)。作者认为前两种模式都是管理学研究中非常常见的模式,而后者则较为不常见,其要点是通过学科交叉研究建构新的理论。作者在文中探讨了3种模式的优势与劣势。作者提出了一个“影响轮(impact wheel)模型”用来阐述交叉学科的研究可能产生影响的5个领域:理论、学科领域(field)、学科(discipline)、研究者和外部利益相关者。尽管3种研究模式对5种领域的影响各不相同,但该文认为,当跨学科研究发现了新的现象,并且能够改变现有学科和研究领域的边界而建构新的理论时,跨学科的影响就达到了最大化。

相对于文章(2)对跨学科研究的热情,文章(3)提出了相反的观点。他们认为,跨学科研究对于管理学理论建构最大的危险在于,管理学学者们越是寻求从其它学科领域借用理论,就越是无法构建一套不同于其它学科的主体、理论与研究方法,其自身的合法性这一终极目标也就越是无法实现。为了达到这一目标,该文作者认为需要一个范式化的学科,学者们应该从管理学学科内部寻求理论建构的方向,而不是从学科外部。作者认为,管理学距离实现这一目标还有相当的距离,因而他们强调“对于管理学科来说,是时候好好审视一下我们自己,我们应当首先从学科内部寻求对现象的解释,而不应当继续从学科外部其他学科那里寻求理论的整合与综合。”

译文【3】由3篇文献组成,是我们从AMJ2007年的六篇专题文章中节选出来的3篇文献,但3篇都比较短且具有一定的相关性,可作为一篇译文。AMJ一向以定量研究为主,2007年的这个专题算是峰回路转,但也充分说明了该专题的重要性。该文献则更丰富、充实,不仅有理论上的推演和阐述,也有具体的实施步骤,对于国内读者可能很具启发性。

AMJ2007年的首期发表了一个专题系列论文,共计6篇短文(包括一篇编辑写的导言)。具体如下。

(1)Rynes, Sara L., 2007,“Editor's Foreword -- Carrying Sumantra Ghoshal''s Torch: Creating More Positive, Relevant and Ecologically Valid Research”,Academy of Management Journal,50(4), pp.745~747.

(2)McGahan, Anita M., 2007,“Academic Research That Matters to Managers: On Zebras, Dogs, Lemmings, Hammers and Turnips”,Academy of Management Journal, 50(4),pp.748~753.

(3)F. Vermeulen, I Shall Not Remain Insignificant: Adding a Second Loop to Matter More, Academy of Management Journal, 50(4), pp754~761.

(4)Markides, C., 2007,“In Search of Ambidextrous Professors, In Search of Ambidextrous Professors”,Academy of Management Journal, 50(4), pp.762~768.

(5)M. Tushman, C. O. Reilly, 2007,“Research and Relevance: Implications of Pasteur’s Quadrant for Doctoral Programs and Faculty Development”,Academy of Management Journal, 50(4), pp.769~774.

(6)Gulati, Ranjay, 2007,“Tent Poles, Tribalism and Boundary Spanning: The Rigor -Relevance Debate in Management Research”,Academy of Management Journal, 50(4), pp.775~782.

其中的文献(1)是编辑撰写的介绍性文章,交代了发起这一主题的缘由;文章(2)认为,“科学严谨性”和“实践相关性”很难彼此兼顾,发表实用性研究意义重大,如何在兼顾严谨性的同时撰写出好的实用性论文,作者指出了5个视角;文章(3)认为一篇好的“实践相关性”文章至少应该具备5个特质,对于如何着手写一篇“实践相关性”的文章,作者给出了4个具体的步骤;文章(4)的作者认为,学者应该成为严谨和实用两方面的行家,因为Shapiro等(2007)的文章指出了理论和实践存在鸿沟的两个原因:其一是理论文章无法指导实践;其二是学者根本不去做实用性研究。所以作者认为最理想的研究是,研究问题来自于实践界,是管理者感兴趣的问题,交由受过严格科学训练的学者用严谨的方法来做。而文章(5)的作者借鉴了Stokes(1997)提出的四分图,阐明管理学研究应该属于既具有“科学严谨性”又具有“实践相关性”的Pasteur's Quadrant区域内。该文回顾了哥伦比亚大学学界与企业界合作产生的理论成果,其重点是介绍如何通过商学院的在职学生教育来促进学者做出贴近现实的学术研究。文献(6)从管理研究应该同时追求“科学严谨性”和“实践相关性”这一基本前提出发,首先回顾了“科学严谨性”和“实践相关性”论战的历史,提供了该论战的一个大致发展脉络,也详述了“科学严谨性”和“实践相关性”融合的步骤,认为在管理学科领域,当今的研究者,也应该做“科学严谨性”与“实践相关性”相结合的研究,这就好比是支起一个帐篷,将原本分属两个部落的人召集在一起,并从其他学科中借鉴如何相互融合的方法,文章对“科学严谨性”和“实践相关性”论战回顾,虽不是很具体,但可提供一个发展脉络,同时文章也构建了“科学严谨性”与“实践相关性”相结合的行动步骤,这一步骤相比文章(3)中的步骤更加详细,二者可相互映衬,增强现实中的可操作性。

统揽这6篇文献后,我们拟定将其中的3篇,即文献(2)、(3)、(6)进行全文翻译后同期发表。文献(2)为实用性论文的切入视角提供了五点清晰的指引,文章结构工整,观点新颖独特,适合于全文翻译。文献(3)针对真正动手写一篇“实践相关性”的文章应如何做的问题,给出了四个具体步骤:选择一个案例——从中发掘出研究问题——询问管理者对研究问题是否感兴趣——着手写论文。文章结构工整,逻辑清晰,评价标准与前篇文章的切入视角刚好可以相互映衬,给出的写作步骤操作性强,具有极强的现实指导意义。而文章(6)则与此前建议全文翻译的文章(2)可以组成清晰的逻辑脉络,3篇文章的联系详见图3。

图3 本文对于AMJ2007年首期专刊发表关于“科学严谨性与实践相关性”系列文章的筛选过程图

资料来源:作者根据Academy of Management Journal, 2007年第50卷4 期745~782页内容整理。

译文【4】是AMR2007年发表的专题系列文章中的一篇,专题名称为“理论与方法的交互作用”,包括7篇论文,阐述了多种与研究过程相关的方法问题,研究了组织与管理研究中理论与方法之间的交互作用。7篇文章具体包括:

(1)Maanen, John Van, Serensen, Jesper B., Mitchell, Terence R., 2007,“The Interplay Between Theory and Method”, Academy of Management Review, 32(4), pp. 1145~1154.

(2)Edmondson, Amy C., McManus, Stacy E., 2007, “Methodological Fit in Management Field Research”, A-cademy of Management Review, 32(4), pp.1155~1179.

(3)Fiss, Peer C., 2007,“A Set-Theoretic Approach to Organizational Configurations”, Academy of Management Review, 32(4), pp.1180~1198.

(4)Harrison, David A., Klein, Katherine J., 2007, “What's the Difference? Diversity Constructs As Separation, Variety or Disparity in Organizations”, Academy of Management Review, 32(4), pp.1199~1228.

(5)Harrison, J. Richard, Lin, Zhiang, Carroll,Glenn R., Carley, Kathleen M., 2007,“Simulation Modeling in Organizational and Management Research”, Academy of Management Review, 32(4), pp.1229~1245.

(6)Kalnins, Arturs, 2007,“Sample Selection and Theory Development: Implications of Firms'Varying Abilities to Appropriately Select New Ventures”, Academy of Management Review, 32(4), pp.1246~1264.

(7)Alvesson, Mats, K rreman, Dan, 2007“Constructing Mystery: Empirical Matters in Theory Development”, Academy of Management Review;32(4), pp. 1265~1281.

rreman, Dan, 2007“Constructing Mystery: Empirical Matters in Theory Development”, Academy of Management Review;32(4), pp. 1265~1281.

其中,文献(1)是一个专题的概括性说明,作为一个专题简介,凝练、深入、细致地阐述了组织该专题的意义、重要性以及专题所包括文献的主要内容及相互关系。

文献(2)是一篇探讨如何在实地研究中选择与研究目的相符的研究方法(即实现研究方法匹配)的文章,文章深入地阐述了在实地研究过程中如何实现研究方法与研究目的的匹配,即如何选择适合的研究方法从事管理学实地研究。文章所提出的权变框架对于实地研究实践极具指导意义。作者认为,作为高质量组织实地研究中的一个要件,方法匹配的问题在现有研究成果中并未得到充分的重视。所谓的“方法匹配”是指研究项目各要素之间的内部一致性,这些要素具体包括四个方面:所研究的问题、先期工作、研究设计、理论贡献。论文提出一个权变框架,这一框架将已有文献与研究设计联系起来,解决如何在一篇论文中实现定性数据和定量数据相结合的问题。此外,论文还讨论了该权变框架对于实地研究初学者的指导意义。该文EBSCO引用率为57;EBSCO库内引用率为18;Google Scholar引用率为132,发表于2007年的该文引用率应该说是比较高的。

文献(3)对组织构型及集合论进行了较为系统和细致的梳理和研究,为组织构型的研究提供了一个全新的思路和方法,同时论证了集合论研究方法在组织构型研究中体现出的价值,并将集合论研究方法拓展到了互补性理论、复杂性理论和资源基础论等其他相关领域。此外,通过一个实际案例详细描述了集合论研究方法在实践中的应用。整篇文献思路清晰、体系完整、论证充分,是一篇比较典型的综述论文。作者在国际顶级期刊发表多篇论文(AMJ 3篇,AMR2篇),担任多家权威杂志编委会委员,有较好的研究积累。作为一篇研究方法方面的论文,本文似乎涵盖面略显狭窄,所以我们仅向读者推介,不做全文翻译。

文献(4)文献篇幅较长,对多样性差异较为系统和细致的梳理和研究,为组织多样性的研究提供了更为清晰的思路,也使学者们对于组织多样性有了更深入的认识和理解。整篇文献思路清晰、论述详尽、论证体系完整,是一篇规范且完整地介绍研究方法的论文,但不属于严格意义上的综述论文。所以我们也仅向读者推介,不做全文翻译。

文献(5)文章认为,仿真建模为研究复杂行为和系统提供了一种非常强大的研究工具。但这一方法在管理领域的应用却一直落后于其它社会科学领域。导致这一状况的原因之一就是管理领域的学者们对仿真方法的性质、特点和功能等理解不够。因此,文章的主要研究目的在于促进管理学者是对仿真方法的理解,加强管理学者们对仿真理论潜在贡献的认识。文章的说明和介绍十分清晰,对于促进管理学者对仿真建模的认识和应用确实大有裨益,值得一读。但由于文章考查的是1994~2003年间的文献,时效性差了些,因此,暂不做全文翻译。

文献(6)认为,样本选择对于理论研究的意义无需多言,而很多研究者对于样本选择的过程却未加思索。样本选择过程有可能引发符合某一理论解释的实证(empirical)关系但非因果(causal)关系;消除与某一理论之间的因果关联而引发的实证关系。而这样的选择过程筛选出的研究样本,无论对于理论构建还是理论发展都是不可靠的。文章以企业FDI过程中对新投资机会的选择为例,探讨了企业确保该投资决策科学性的不同能力。通过该决策过程的类比,文章指出理论研究中往往由于选择过程有误而导致的样本选择不当,从而致使经验解释与理论构建产生错误。为此,作者建议研究者不要只关注如何从所积累的经验证据中推导出理论,在此之前的样本选择问题必须受到重视。文章除了理论逻辑推演外,同时运用了统计学和计量经济学的研究方法。文章观点独到,但遗憾的是并未给出问题解决方法的建议,当然正如作者所说,对该问题“目前尚无简明的解决方法”。因此,我们仅向读者推介,暂不做全文翻译。

文献(7)是一篇关于研究方法的论述性文章。期刊和作者都很显赫,文章观点结构、逻辑论证也都很好,特别是对研究者在研究视角与思路选择方面很有启发。文章前半部分中对社会科学及管理研究中关于数据、事实以及理论与经验错位等问题的观点进行了评述。文章的核心问题在于,如何对现有理论保持开放的态度进而实现理论的创新发展。文章认为,实现“开放”的方法之一就是通过“数据”将现有理论衍生出的观点问题化(problematization)进而促进新理论的产生。作者借用了Asplund对社会现实问题的“谜团(mystery)”隐喻,将管理研究中的未知称为“谜团”。作为目前所谓质性研究方法的成果动态之一,也具有一定的价值,但限于篇幅,我们仅向读者推介,不做全文翻译。

译文【5】包括两篇文献(详见表3),其中第一篇文献两位作者以AMJ杂志在过去50年里发表的共74期的667篇实证性文章为基础数据,对50年来的管理研究工作对理论的贡献做了追踪研究;而第二篇文献则是AMJ上一篇编者对未来50年管理研究的展望。两者一个回顾,一个展望,具有较好的互补性,这可以帮助我们了解过去,面向未来。

在第一篇文献中,Colquitt和Zapata-Phelan(2007)在文中首先提出了一种分类方法,将管理学科中实证性的文章对管理理论的贡献分为两类,分别是理论构建与理论验证。这两大类又可分为5种具体类型。其后,两位作者以AMJ杂志在过去50年里发表的共74期的667篇实证性文章为基础数据,对50年来的管理研究工作对理论的贡献做了追踪研究。实证研究的结果表明,在过去50年里无论是对理论构建还是对理论验证的贡献都在随时间而增多。此外,文章对理论构建与验证的水平是文章引用率的重要预测指标,在两方面贡献都非常高的文章通常会有很高的引用率。

而文献(2)文章是AMJ创刊50周年之际所发表专刊系列文章的一个编辑寄语,文章首先对本专刊将要发表的系列论文作了一个简要地介绍,并将他们各自研究的关注点进行了分类和归纳,作者针对管理学科的未来及其在商学院教育中所可能扮演的角色定位发表了自己的看法,也专门针对未来高端学术刊物以及整个学术界应如何推进管理学的发展发表了自己的见解。

回顾管理百年的发展历程,管理学研究领域存在着诸多争论,这些争论大都围绕着管理学的学科属性、理论构建方法、学科方法以及理论与实践之间的关系等问题而展开。其中,学科属性与理论的构建方式具有密切的相关性,有什么样的学科属性就决定了人们会以什么样的理论构建方式和方法去做研究。学科属性处于最核心的位置,而学科属性一方面受到了学科内的争鸣而得到发展,另一方面也大量借鉴了相关学科的知识,相关学科知识的借鉴既促进了管理学本身的发展,也带来了人们对于学科本身的合法性的质疑。与此同时,学者们为了维持学科合法性而向“科学化”靠拢的过程中,又面临着“实践相关性”的挑战。

而如何在这场纷争中取得一种平衡状态,研究方法是一个关键性的中介变量。管理问题本质上是一种特殊的社会现象,因此需要像研究社会问题一样将理论同方法置身于特定的时间和环境之中,并且单一的社会现象会引发多重解释的因果关系,这就使得用于预测客观事实的可证伪普遍法则难以适用于社会现象(Bedeian,1996)。而管理学在实证研究中对变异的解释一般是相当少的,解释变异的情况一般是对样本的描述,而不是跨越时间的预测,结果产生了越来越多的填补解释空缺的理论,研究范式也随着研究者的主观兴趣从一种向多种转变。在确定管理学研究方法方面,不仅要肯定科学成分之中的理论或范式的优先价值(Connell and Nord,1996),也要承认管理学的实用性。但是,实用性往往由于关注着“科学”之外的追求(Pfeffer,1993;O'Connor,1999),与以真实可靠为核心的科学标准相冲突(Boal and Willis,1983)而被认为是缺少合法性的(Bailey and Eastman,1996;Van Maanen,1995)。然而,毫无疑问,管理学就是一门实用性很强的科学,正如Agarwal和Hoetker(2007)所言,当理论发展为企业和管理者所面临的挑战所推动时,管理研究就可以创造价值。此外,管理学对于社会生产和生活的指导作用不仅关系到研究者所在行业组织对其研究贡献的判断,从而给研究者带来职业归属感和声誉,而且管理学的实用性还因解决实际问题而能获得社会的支持。学术研究最终要与管理实践联系起来,包括不能将对管理模式的研究作为反映我们个人的组织经营理念,而对以往的经验置之不理,只有通过实践建立起来的知识结构去指导日常决策,才不会使研究者成为一个追随理论扩散潮流的人(Aldag, 1997;Collins, 1989)。对此,Hambrick (2007)和Tsui(2007)认为,高级别刊物应该给予那些数据集和有趣而重要的发现以相对更高的评价,尽管理论贡献不能即刻显现或是研究发现不能融入目前的理论架构之中。Popper(1965)也曾明确强调,科学知识的积累并不意味着一个学科需要积累理论和发现,而是需要查明并废弃那些薄弱的理论,并用更强大的理论加以取代。由此,规范研究主体边界和增加学科的合法性,由此废弃某些理论即使不比开发新理论更重要,至少也是同等重要的。

(作者单位:东北财经大学工商管理学院;责任编辑:蒋东生)

注释

①事实上,管理学仍是一门理论基础较为薄弱的学科(Holt, 1999)。在国外,高端刊物不乏对于管理学学科属性和理论架构而展开专题探讨,1989年10月在David Whetten的编辑和倡导下,AMR发表了自己的首个关于理论发展和构建的专刊文章。此后的10年间,有关组织理论多样性和如何进一步发展组织理论的研究大量涌现,对于该领域的多样化状态是否有利于学科的健康发展的争论针锋相对,从未停止。1992年著名学者Jeffrey Pfeffer在美国管理学会年会上发表了关于该问题的主题演讲之后更是掀起了学界的广泛讨论。1999年,AMR在理论发展和构建的专刊发表10周年之际,再次出版了专刊文章。该专题所包含的九篇文章中都大致围绕着3个主题而展开:(1)元理论化和元理论的发展;(2)过程和时间的相关理论;(3)构建较为丰富的理论的新方法(Elsbach, Sutton & Whetten, 1999)。

②Aken(2005)将科学分为3种类型:⑴形式科学(formal sciences),如哲学和数学;⑵解释科学(explanatory sciences),如物理学、生物学、经济学、社会科学;⑶设计科学(design sciences),如工程科学、医药科学和现代心理疗法。他认为描述型研究旨在描述、解释和预测,主要用于解释科学的研究;而规范型研究旨在探讨一类问题的解决规范,主要用于设计科学。管理学属于设计科学之列。

参考文献

(1)武杰著:《跨学科研究与非线性思维》,中国社会科学出版社,2004年11月。

(2)盂卫青:《教育研究的跨学科取向》,《教育评论》,2003年第2期。

(3)Pfeffer, J., 1993,“Barriers to the Advance of Organisational Science: Paradigm Development as a Dependent Variable”, Academy of Management Review,18, pp.599~620.

(4)AACSB, 1970, Proceedings of the Annual meeting of the American Association of Collegiate Schools of Business and AACSB Assembly, San Francisco, CA.

(5)Abbott, Andrew, 1988,“Transcending Ordinary Linear Reality”, Sociological Theory, 6, pp.189~196.

(6)A. F. Connell and W. R. Nord, 1996,“The Bloodless Coup: The Infiltration of Organization Science by Uncertainty and Values”, Journal of Applied Behavioral Science, 32(4), pp. 407~ 427.

(7)Agarwal, R., Hoetker, G., 2007,“A Faustian Bargain? The Growth of Management and its Relationship with Related Disciplines”, Academy of Management Journal, 50(6), pp.1304~ 1322.

(8)Aldag, R. J., 1997,“Moving Sofas and Exhuming Woodchucks: On Relevance, Impact and the Following of Fads”, Journal of Management Inquiry, 6,pp.8~16.

(9)Alvesson, Mats, K rreman, Dan,2007,“Constructing Mystery: Empirical Matters in Theory Development”, Academy of Management Review, 32(4), pp.1265~1281.

rreman, Dan,2007,“Constructing Mystery: Empirical Matters in Theory Development”, Academy of Management Review, 32(4), pp.1265~1281.

(10)Andrew M. Pettigrew, 2001,“Management Research After Modernism”, British Journal of Management, 12, pp.61~70.

(11)Andrews, Kenneth R., 1957,“Is Management Training Effective?”,Harvard Business Review,35(2),pp.63~72.

(12)Armand Hatchuel, 2001,“Two Pollars of the New Management Research”, British Journal of Management,12, pp.33~39.

(13)Arthur G. Bedeian, 1996,“Thoughts on the Making and Remaking of the Management Discipline”, Journal of Management Inquiry, 5(4), pp.311~318.

(14)Ashby, W. R., 1956, An Introduction to Cybernetics, New York:Wiley.

(15)Austin, J. R., 2003,“Transactive Memory in Organizational Groups: The Effects of Content, Consensus, Specialization and Accuracy on Group Performance”, Journal of Applied Psychology, 88, pp.866~878.

(16)Bacharach, S. B., 1989,“Organizational Theories: Some Criteria for Evaluation”, Academy of Management Review,14, pp.496~515.

(17)Bailey, J. R. and Eastman, W. N., 1996,“Tensions Between Science and Service in Organizational Scholarship”,Journal of Applied Behavioral Science, 32, pp.350~355.

(18)Bailyn, L., 1977,“Research as a Cognitive Process: Implications for Data Analysis”, Quality and Quantity, 11, pp.97~ 117.

(19)Barley, S. R., 1990,“Images of Imaging: Notes on Doinglongitudinal Field Work”, Organization Science,1, pp.220 ~ 247.

(20)Barley, S. R. , 2006,“When I write My Masterpiece: Thoughts on What Makes a Paper Interesting”, Academy of Management Journal, 49, pp.16~20.

(21)Bartunek, J. M. ,2007,“Academic-practitioner Collaboration Need not Require Joint or Relevant Research: Toward a Relational Scholarship of Integration”, Academy of Management Journal, 50, pp.1323~1333.

(22)Beckman, C. M. and Haunschild, P. R., 2002,“Network Learning: The Effects of Partners’Heterogeneity of Experience Oncorporate Acquisitions”, Administrative Science Quarterly, 47, pp.92~124.

(23)Bedeian, A. G., 1996,“Improving the Journal Review Process: The Question of Ghostwriting”, American Psychologist, 51,pp.1189.

(24)Bernthal, W. F. ,1960,“Integrating the Behavioral Sciences and Management”,Journal of the Academy of Management, pp.161~166.

(25)Beyer, J. M., H. M. Trice,1982,“The Utilization Process: a Conceptual Framework and Synthesis of Empirical Findings”,Administrative Science Quarterly, 27, pp.591~622.

(26)Birnbaum, P. H., 1979,“A Theory of Academic Interdisciplinary Research Performance: A Contingency and Path Analysis Approach”, Management Science,25, pp.231~42.(www.chuimin.cn)

(27)Blalock, H. M., 1969, Theory Construction, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

(28)Bloom, M., 1999,“The Performance Effects of Pay Dispersion on Individuals and Organizations”, Academy of Management Journal, 42, pp.25~40.

(29)Bloom, M. and Michel, J. G., 2002,“The Relationships Among Organizational Context, Pay Dispersion, and Man-agerial Turnover”, Academy of Management Journal,45,pp.33~42.

(30)Boal, K. B. and Willis, R. E., 1983,“A Note on the Armstrong/ Mitroff debate”, Journal of Management, 9,pp.203~ 216.

(31)Bossard, J. H. and Dewhurst, J. F., 1931, A Study of Existing Needs and Practices, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

(32)Bouchard, T. J., Jr., 1976,“Field Research Methods: Interviewing, Questionnaires, Participant Observation, Systematic Observation, Unobtrusive Measures”, In M. D. Dunnette(Ed.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology,Chicago: Rand McNally, pp.363~413.

(33)Brugoyne, J. G., 1993, Management Research, Background Paper to Inform the BAM Submission to ESRC Commission On Management Research.

(34)Bryman, A., 1989, Research Method in Organization Studies, Newbury Park, CA: Sage.

(35)Burt, R. S., 2002,“The Social Capital of Structural Holes”, In M. F. Guillen, R. Collins, P. England, & M. Meyer (Eds.), The New Economic Sociology, New York: Russell Sage Foundation, pp.148~189.

(36)Byrne, D., 1971, The Attraction Paradigm, New York: Academic Press.

(37)Campbell, D. T., 1960,“Blind Variation and Selective Retention in Creative Thought as in Other Knowledge Processes”, Psychological Review, 67, pp.380~400.

(38)Campbell, J. P., Daft, R. L. and Hulin, C. L.,1982, What to Study:Generating and Developing Research Questions, Beverly Hills, CA: Sage.

(39)Campbell, J. P., 1990,“The Role of Theory in Industrial and Organizational Psychology”, In M. D. Dunnette and L. M. Hough(Eds.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology,1 Palo Alto,CA:Consulting Psychologists Press, pp.39~74.

(40)Carpenter, M. A., 2002,“The Implications of Strategy and Social Context for the Relationship Between Top Management Team Heterogeneity and Firm Performance”, Strategic Management Journal, 23, pp.275~284.

(41)Carzo, R., Jr.,1960,“Administrative Science and the Role of Value Judgments”, Journal of the Academy of Management, pp.175~183.

(42)Chalmers, A. F., 1999, What is This Thing Called Science?(3rd ed.), St. Lucia, Australia: University of Queens-land Press.

(43)Collins, R., 1989,“Sociology: Proscience or Antiscience?”, American Sociological Review, 54, pp.124~139.

(44)Clore, G. L. and Byrne, D. A., 1974,“A Reinforcement-Affect Model of Attraction”, In T. L. Huston(Ed.), Foundations of Inter-personal Attraction,New York: Academic Press, pp.143~170.

(45)Cohen, J. and Cohen,P., 1983, Applied Multiple Regression/Correlation Analysis for the Behavioral Sciences, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

(46)Collins, Randall, 1981,“On the Microfoundations of Macrosociology”, American Journal of Sociology, 86, pp.984~ 1014.

(47)Colquitt, J. A. and Zapata-Phelan, C. P., 2007,“Trends in Theory Building and Theory Testing: a Fve-decade Study of the Academy of Management Journal”, Academy of Management Journal, 50(6), pp.1281~1303.

(48)Crainer, S. andDearlove, D., 1999, Gravy Training: Inside the Business of Business Schools, San Francisco: Jossey-Bass.

(49)Cunliffe, A. L., 2001,“Managers as Practical Authors: Reconstructing Our Understanding of Management Practice”, Journal of Management Studies,38,pp.351~371.

(50)Daft, R. L.,A. Y. Lewin,1990,“Can Organizational Studies Begin to Break Out of the Normal Science Straitjacket? An Editorial Essay”, Organization Science, 1, pp.1~9.

(51)Dansereau, Fred, Yammarino, Francis J., Kohles, Jeffrey C., 1999,“Multiple Levels of Analysis From a Longitudinal Perspective: Some Implications for Theory Building”, Academy of Management Review, 24(2), pp.346~357.

(52)David A. Harrison, Katherine J. Klein, 2007,“What's the Difference? Diversity Constructs as Separation, Variety or Disparity in Organizations”, Academy of Management Review, 32,pp.1199~1228.

(53)David Tranfield,Ken Starkey, 1998,“The Nature, Social Organization and Promotion of Management Research”,Towards Policy, British Journal of Management, 9,pp.341~353.

(54)DiMaggio, P. J., 1995,“Comments on‘What Theory Is Not’”, Administrative Science Quarterly, 40, pp. 391~397.

(55)Drazin, Robert, Glynn, Mary Ann, Kazanjian, Robert K. , 1999,“Multilevel Theorizing About Creativity In Organizations: a Sensemaking Perspective”, Academy of Management Review, 24(2), pp.286~307.

(56)Dubin, R., 1978, Theory Building, Chicago: Aldine.

(57)Edmondson, Amy C., McManus, Stacy E.,2007,“Methodological Fit in Management Field Research”, Academy of Management Review, 32(4), pp.1155~1179.

(58)Eisenhardt, K. M. ,1989,“Building Theories From Case Study Research”, Academy of Management Review, 14, pp.532~ 550.

(59)Eisenhardt, K. M. and Bourgeois, L. J., 1988,“Politics of Strategic Decision Making in High-Velocity Environments: Toward a Midrange Theory”, Academy of Management Journal, 31, pp.737~770.

(60)Eisenhardt and Graebner, 2007,“Theory Building from Cases: Opportunities and Challenges”, Academy of Management Journal, 50(1), pp.25~32.

(61)Elizabeth Goodrick, 2002,“From Management as a Vocation to Management as a Scientific Activity: An Institutional Account of a Paradigm Shift”, Journal of Management,28(5),pp. 649~668.

(62)Emory, W. C., 1985, Business Research Methods, Irwin, Homewood,IL.

(63)Ericson, R. F., 1960,“The Growing Demand for Synoptic Minds in Industry”, Journal of the Academy of Management, pp.27~40.

(64)F. Vermeulen, 2007,“I Shall Not Remain Insignificant: Adding a Second Loop to Matter More”, Academy of Management Journal, pp.754~761.

(65)Fabian, Frances Hauge , 2000 ,“Keeping The Tension: Pressures To Keep The Controversy”, Academy of Management Review, 25(2).

(66)Fabrizio Ferraro, Jeffrey Pfeffer and Robert I. Sutton, 2009,“How and Why Theories Matter: A Comment on Felin and Foss,Organization Science,20,pp.669~675.

(67)Floyd, S. W., 2009,“‘Borrowing’Theory: What DoesThis Mean and When Does It Make Sense in Management Scholarship?”, Journal of Management Studies, 46(6), pp.1057~1058.

(68)Forray, J. M. and Prasad, P., 1993,“Using the‘p’Word in Organizational Inquiry: Paradigm Discourse and the Construction and Destruction of Disciplinary Boundaries”,Paper Presented at the Annual Meeting of the Academy of Management, Atlanta, GA.

(69)Gedajlovic, E., M. H. Lubatkin et al., 2004,“Crossing the Threshold From Founder Management to Professional Management: A Governance Perspective”, Journal of Management Studies, 41, pp.899~912.

(70)Gerard P. Hodgkinson, Denise M. Rousseau,2009, “Bridging the Rigour Relevance Gap in Management Research: It is Already Happening”, Journal of Management Studies,46(3),pp. 534~546.

(71)Gibbons, M., C. Limoges, H. Nowotny, S. Schwartzman, P. Scott and M. Trow, 1994, The New Production of Knowledge, Sage, London.

(72)Gibson, C. and Vermeulen, F., 2003,“A Healthy Divide: Subgroups as a Stimulus for Team Learning Behavior”,Administrative Science Quarterly,48,pp.202~239.

(73)Giroux, H., 2006,“‘It Was Such a Handy Term’: Management Fashions and Pragmatic Ambiguity”, Journal of Management Studies,43,pp.1227~1260.

(74)Glaser, B. G. and Strauss, A. L., 1967, The Discovery of Grounded Theory, Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter.

(75)Gordon, R. A. and Howell, J. E., 1959,“Higher Education for Business”,New York: Columbia University Press.

(76)Gouldner, Alvin, 1970, The Coming Crisis of Western Sociology, New York: Basic Books.

(77)Greene, J. C., Caracelli, V. J. and Graham, W. F., 1989, “Toward a Conceptual Framework for Mixed-Method Evaluation Design”, Educational Evaluation and Policy Analysis, 11, pp. 255~274.

(78)Gruenfeld, D. H., Mannix, E. A., Williams, K. Y. and Neale, M. A., 1996,“Group Composition and Decision Making: How Member Familiarity and Information Distribution Affect Process and Performance”, Organizational Behavior and Human Decision Processes,67, pp.1~15.

(79)Grusky, D. B., 1994,“The Contours of Social Stratification”, In D. B. Grusky(Ed.), Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective, Boulder, CO: Westview Press, pp.3~35.

(80)Gulati, Ranjay,2007,“Tent Poles, Tribalism, and Boundary Spanning: The Rigor-Relevance Debate in Management Research”, Academy of Management Journal, 50(4),pp.775~782.

(81)Guthey, E., 2005,“Management Studies, Cultural Criticism and American Dreams”, Journal of Management Studies,42 (2), pp.451~465.

(82)Hambrick, D. C.,1984,“What if the Academy Actually Mattered?”, Academy of Management Review, 19, pp.11~16.

(83)Hambrick, D. C. and Chen, M. J., 2008,“New Academic ?elds as Admittance-Seeking Social Movements: The Case of Strategic Management”, Academy of Management Review, 33,pp. 32~54.

(84)Hambrick, D., 2007,“‘The Feld of Management’S Devotion to Theory: Too Much of a Good Thing?”, Academy of Management Journal, 50, pp.1346~1352.

(85)Hansen, M. T., 1999,“The Search-Transfer Problem: The Role of Weak Ties in Sharing Knowledge Across Organization Subunits”, Administrative Science Quarterly, 44, pp.82~111.

(86)Haridlmos Tsoukas, 1994,“Refining Common Sense: Types of Knowledge in Management Studies”, Journal of Management Studies, 31(6).

(87)Harmon, M., 2006,“Business Research and Chinese Patriotic Poetry: How Competition for Status Distorts”,“The Priority Between Research and Teaching in U.S. Business Schools”, Academy of Management Learning and Education, 5, pp.234~243.

(88)Hauser, R. M., 2007,“Will Practitioners Benefit from Metaanalysis?”, Academy of Management Perspectives, 21(3),pp. 24~28.

(89)Helfat, C. E., 2007,“Stylized Facts, Empirical Research and Theory Development in Management”, Strategic Organization, 5(2),pp. 185~192.

(90)Hempel, C., 1966, Philosophy of Natural Science, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

(91)Henley, A. B., Shook, C. L. and Peterson, M., 2006, “The Presence of Equivalent Models in Strategic Management Research Using Structural Equation Modeling: Assessing and Addressing the Problem”, Organizational Research Methods, 9, pp. 516~535.

(92)Hinsz, V. B., Tindale, R. S. and Vollrath, D. A., 1997, “The Emerging Conceptualization of Groups as Information Processors”,Psychological Bulletin,121, pp.43~64.

(93)Hodgkinson, G. P., 2001,“Facing the Future: The Nature and Purpose of Management Research Re-assessed”, British Journal of Management,12, pp.S1~S80.

(94)Hogg, M. A. and Terry, D. J., 2000,“Social Identity and Self -Categorization Processes in Organizational Contexts”,Academy of Management Review, 25, pp.121~140.

(95)Hollander, E. P., 1958,“Conformity, Status, and Idiosyncrasy Credit”,Psychological Review,65,pp.117~277.

(96)Homans, G. C., 1961, Social Behavior: Its Elementary Forms, New York: Harcourt, Brace and World.

(97)Huff, A. S., 2000,“Changes in Organizational Knowledge Production: 1999 Presidential Address”, Academy of Management Review, 25, pp.288~293.

(98)Huy, Quy Nguyen, 1999,“Emotional Capability, Emotional Intelligence and Radical Change”, Academy of Management Review, 24(2), pp.325~345.

(99)Inns, D., 2002,“Metaphor in the Lliterature of Organizational Analysis: A Preliminary Taxonomy and a Glimpse at a Hhumanities-based Perspective”,Organization,9, pp.305~330.

(100)Jackson, S. E., May, K. E. and Whitney, K. ,1995, “Understanding the Dynamics of Diversity in Decision-Making Teams”, In R. A. Guzzo and E. Salas(Eds.), Team Effectiveness and Decision Making in organizations, San Francisco: Jossey-Bass, pp.204~261.

(101)Jackson, S. E., Joshi, A. and Erhardt, N. L., 2003, “Recent Research on Team and Organizational Diversity: SWOT Analysis and Implications”, Journal of Management,29, pp.801~830.

(102)James, L. R., Mulaik, S. A. and Brett, J. M.,2006,“A Tale of Two Methods”, Organizational Research Methods,9, pp. 233~244.

(103)Janis, I. L. and Mann, L., 1977, Decision Making: A Psychological Analysis of Conflict, Choice and Commitment, New York:Free Press.

(104)Joan Ernstvan Aken, 2005,“Management Research asa Design Science:Articulating the Research Products of Mode2 Knowledge Productionin Management”, British Journal of Management, 16, pp.19~36.

(105)John F. Halff, 1960,“Applying Scientific Method to the Study of Management”, J.A.M, pp.193~196.

(106)Johnson, P. and J. Duberley, 2003,“Reflexivity in Management Research”, Journal of Management Studies ,40, pp. 1279~1303.

(107)Joseph A. Raelin, 1990,“Let's Not Teach Management As If It Were A Profession”,Business Horizons, pp.23~28.

(108)Joseph W. McGuire, 1982,“Management Theory: Retreat to the Academy”, Business Horizons, pp.31~37.

(109)Kelemen, M. and Bansal, P., 2002,“The Conventions of Management Research and the Irrelevancet Mmanagement Practice”, British Journal of Management, 13, pp. 97~108.

(110)Ken Starkey, Armand Hatchuel and Sue Tempest, 2009,“Management Research and the New Logics of Discovery and Engagement”, Journal of Management Studies, 46(3), pp. 547~558.

(111)Kerlinger, F. N. and Lee, H. B., 2000, Foundations of Behavioral Research, Forth Worth, TX: Harcourt.

(112)Khurana, R., 2007,“From Higher Aims to Hired Hands: The Social Transformation of American Business Schools and the Unfulfilled Promise of Management as a Pprofession Princeton”, NJ: Princeton University Press.

(113)Kieser, A. and L. Leiner, 2009,“Why the Rigor-Relevance Gap in Management Research Is Unbridgeable”, Journal of Management Studies, 46(6), pp.516~533,Wiley-Blackwell.

(114)Kimberly D. Elsbach, Robert I. Sutton and David A. Whetten,“Perspevtives on Developing Management Theory, CIRCA1999: Moving From Shrill Monologues to(Reletively)Tame Dialogues”, Academy of Management Review, 24(4), pp. 627~633.

(115)Klein, K. J. and Zedeck, S., 2004,“Introduction to the Special Section on Theoretical Models and Conceptual Analyses. Theory in Applied Psychology: Lessons(re)learned”,Journal of Applied Psychology, 89, pp.931~933.

(116)Kostova, Tatiana, 1999,“Transnational Transfer of Strategic Organizational Practices: a Contextual Perspective”,A-cademy of Management Review,24(2), pp.308~324.

(117)Kuhn, T. S., 1962, The Structure of Scienti?c Revolutions, Chicago, IL: University of Chicago Press.

(118)Laidlaw, W. K., Jr., 1992,“Defining Scholarly Work in Management Education”, Report Prepared for American,Assembly of Collegiate Schools of Business.

(119)Le, H., Oh, I., Shaffer, J. A. and Schmidt, F. L.,2007, “Implications of Methodological Advances for the Practice of Personnel Selection: How Practitioners Benefit From Recent Development in Meta-Analysis”, Academy of Management Perspectives, 21(3), pp.6~15.

(120)Lee, T. W., Mitchell, T. R. and Sablynski, C. J. ,1999, “Qualitative Research in Organizational and Vocational Psychology, 1979–1999”, Journal of Vocational Behavior, 55, pp. 161~187.

(121)Leonard Sayles, 1970,“Whatever Happened To Management?——Or Why The Dull Stepchild?”, Business Horizons, pp.25~34.

(122)Lívia Markóczy, David L. Deeds, 2009,“Theory Building at the Intersection: Recipe for Impact or Road to Nowhere?”, Journal of Management Studies ,46(6), pp.1076~1088.

(123)Locke, R. R., 1998, Introduction, In R. R. Locke (Ed.), Management Education: xvii–xxvii. Brookfield, VT: Ashgate Publishing.

(124)Locke, K. D. and Horowitz, L. M., 1990,“Satisfaction in Interpersonal Interactions as a Function of Similarity in Level of Dysphoria”, Journal of Personality and Social Psychology, 58, pp.823~831.

(125)Locke, K., 2002,“The Grounded Theory Approach to Qualitative Research”, In F. Drasgow & N. Schmitt(Eds.), Measuring and Analyzing Behavior in Organizations, pp.17~43, San Francisco: Jossey-Bass.

(126)Luhmann, N., 1995, Social Systems, Stanford, CA: Stanford University Press.

(127)Luhmann, N., 2005, Communication Barriers in Management Consulting,In Seidl, D. and Becker, K. H.

(128)Luhmann,N., 1998, Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt am Main: Suhrkamp.

(129)Nemetz, P. L. and Christensen, S. L., 1996,“The Challenge of Cultural Diversity: Harnessing a Diversity of Views to Understand Multiculturalism”, Academy of Management Review, 21, pp.434~462.

(130)Macdonald, S. and J. Kam, 2007,“Ring a Ring O'Rose: Quality Journals and Gamesmanship in Management Studies”, Journal of Management Studies, 44, pp.640~655.

(131)Malmo and Copenhagen, Niklas Luhmann and Organization Studies, Liber and Copenhagen Business School Press, pp. 215~47.

(132)Marsh ll Scott Poole, Andrew H. Van De Ven, 1989, “Using Paradox to Build Management and Organization Theories”, Academy of Management Review,14(4), pp.562~578.

ll Scott Poole, Andrew H. Van De Ven, 1989, “Using Paradox to Build Management and Organization Theories”, Academy of Management Review,14(4), pp.562~578.

(133)Martin Kilduff,Mihaela Kelemen, 2001,“The Consolations of Organization Theory”,British Journal of Management, 12, pp.55~59.

(134)Mauro F. Guillen, 1997,“Scientific Management' s Lost Aesthetic: Architecture, Organization, and the Taylorized Beauty of the Mechanical”, Administrative Science Quarterly, 42 (4), pp.682~715.

(135)McGahan, Anita M., 2007,“Academic Research That Matters to Managers: On Zebras, Dogs, Lemmings, Hammers and Turnips”, Academy of Management Journal,50(4), pp.748~753.

(136)McGrath, J. E., 1964, Toward a‘Theory Of Method’for Research on Organizations, In W. W. Cooper, H. J. Leavitt, & M. W. Shelly, II(Eds.), New Perspectives in Organization Research, pp.533~547, New York: Wiley.

(137)McGrath, R. G., 2007,“No Longer a Stepchild: How the Management Field can Come into its Own”,Academy of Management Journal, 50, pp.1365~1378.

(138)Merton, R. K. ,1973, The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations, Chicago: University of Chicago Press.

(139)Michael Roper, 2001,“Masculinity and the Biographical Meanings of Management Theory: Lyndall Urwick and the Making of Scientific Management in Inter-war Britain”, Gender, Work and Organization,8(2), pp.182~204.

(140)Michlethwart, J. and Wooldridge, A., 1996, The Withc Doctors: Making Sense of the Management Gurus, New York: Times Books.

(141)Miller, Thomas R., Vaughan, Beverly J.,2001,“Mes-sages From The Management Past: Classic Writers And Contemporary Problems”,Advanced Management Journal,66(1),pp. 4~11.

(142)Miles, M. B. and Huberman, A. M., 1994, Qualitative Data Analysis, Thousand Oaks, CA: Sage.

(143)Miner, J. B., 2003,“The Rated Importance, Scientific Validity and Practical Usefulness of Organizational Behavior Theories: A Quantitative Review”, Academy of Management Learning and Education, 2, pp.250~268.

(144)Mintzberg, H., 1989, Mintzberg on Management, Inside Our Strange World of Organization, The Free Press, New York, NY.

(145)Mitev, N. and W. Venters , 2009,“Reflexive Evaluation of an Academic-industry Research Collaboration: Can Mode 2 Management Research be Achieved?”, Journal of Management Studies, 46, pp.733~754.

(146)Mohr, J., 1982, Explaining Organizational Behavior, San Francisco: Jossey-Bass.

(147)Monin, N., D. Barry et al., 2003,“Toggling with Taylor: A Different Approach to Reading a Management Text”, Journal of Management Studies, 40, pp.377~401.

(148)Montgomery, K. and Oliver A. L., 2007,“A Fresh Look at How Professions Take Shape: Dual–directed Networking Dynamics and Social Boundaries”, Organization Studies, 28(5), pp. 661~ 687.

(149)Moore, D. G., 1960,“Behavioral Science and Business Education”, Journal of the Academy of Management, pp.187~191.

(150)Morgan, G., 1980,“Paradigms, Metaphors and Puzzle Solving in Organizational Theory”, Administrative Science Quarterly,25, pp.605~622.

(151)Morgan, G., 1983,“More on Metaphor: Why we Cannot Control Tropes in Administrative Science”,Administrative Science Quarterly, 28, pp.601~607.

(152)Morgeson, Frederick P., Hofmann, David A.,1999,“The Structure And Function Of Collective Constructs: Implications for Multilevel Research And Theory Development”, Academy of Management Review, 24(2), pp.249~265.

(153)Morgan, G. and Smircich, L., 1980,“The Case for Qualitative Research”, Academy of Management Review, 5, pp. 491~500.

(154)Morrell, K., 2008,“The Narrative of‘Evidence Based’Management: A Polemic”, Journal of Management Studies, 45, pp.613~635.

(155)Mowday, R. T.,1993,“Reflections on Editing AMJ”, Journal of Management Inquiry, 2, pp.103~109.

(156)Mowday, R. T.,1997,“Presidential Address: Reaffirming Our Scholarly Values”, Academy of Management Review, 22, pp.335~345.

(157)Nagel, E., 1979, The Structure of Science, Hackett, Indianapolis.

(158)Nelson, D., 1998,“The Transformation of American Business Education. In R. R. Locke(Ed.)”,Management Education,pp.3~20,Brookfield,VT: Ashgate Publishing.

(159)Newcomb, T. M., 1961, The Acquaintance Process, New York: Holt, Rinehart and Winston.

(160)O'Connor E. S., 1999,“The Politics of Management Thought: A Case Study of the Harvard Business School and the Human Relations School”,Academy of Management Review, 24, pp.117~131.

(161)Oliver Sheldon, 1925,“The Development of Scientific Management In England”,Harvard Business Review, 3(2),pp. 129~140.

(162)Osterman, P., 2007,“Comment on Le, Oh, Shaffer, and Schmidt”, Academy of Management Perspectives,21(3),pp. 16~18.

(163)Oswick, C. and P. P. Jones, 2006,“Beyond Correspondence: Metaphor In Organization Theory”,Academy of Management Review, 31, pp.483~485.

(164)Oswick, C., T. Keenoy and D. Grant, 2002,“Metaphor and Analogical Reasoning in Organization Theory: Beyond Orthodoxy”, Academy of Management Review,27, pp.294~303.

(165)Paul V., Grambsch, 1960, Scientific Management, pp. 74~80.

(166)Pedhazur, E. J., 1982, Multiple Regression In Behavioral Research: Explanation and Prediction(2nd ed.), New York: Holt, Rinehart and Winston.

(167)Pfeffer, J., 1983,“Organizational Demography”, Research in Organizational Behavior, 5, pp.299~357.

(168)Pfeffer, J. and Davis-Blake, A., 1992,“Salary Dispersion: Location in the Salary Distribution, and Turn-Over Among College Administrators”, Industrial and Labor Relations Review, 45, pp.753~763.

(169)Pfeffer, J. and Langton, N., 1993,“The Effect of Wage Dispersion on Satisfaction, Productivity and Working Collaboratively: Evidence From College and University Faculty”, Administrative Science Quarterly, 38, pp.382~407.

(170)Pfeffer, J., 1993,“Barriers to the Advance of Organizational Science: Paradigm Development as a Dependent Variable”, Academy of Management Review,18, pp. 599~620.

(171)Pfeffer, J., 2007,“A Modest Proposal: How We Might Change the Process and Product of Managerial Research”, A-cademy of Management Journal, 50, pp.1334~1345.

(172)Phillips, D. J. and Zuckerman, E. W., 2001,“Middlestatus Conformity:Theoretical Restatement and Empirical Demonstration in Two Markets”, American Journal of Sociology,107, pp. 379~429.

(173)Pierson, F. C., 1959, The Education of American Businessmen, New York: McGraw-Hill.

(174)Popper, K. R., 1965, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge,New York: Harper and Row.

(175)Pozzebon, M., 2004,“The Influence of a Structurationist View on Strategic Management Research”, Journal of Management Studies, 41,pp.247~272.

(176)Richard Whitley, 1984,“The Fragmented State of Management Studies”, Journal of Management Studies, 21(3), pp. 331~348.

(177)Rita G. McGrath, 2007,“No Longer a Stepchild: How the Management Field Can Come into Its Own”, Academy of Management Journal,25(6), pp.1365~1378.

(178)Robertr Chia and Bobin Holt, 2008,“The Nature of Knowledge in Business Schools”, Academy of Management Learning and Education, 7(4), pp.471~486.

(179)Robin Fincham and Timothy Clark, 2009,“Introduction:Can We Bridge the Rigour-Relevanc Gap?”, Journal of Management Studies, 46(3), pp.510~515.

(180)Rosenthal, R. and Rosnow, R. L., 1975, Primer of Methods for the Behavioral Sciences, New York: Wiley.

(181)Rynes, S. L., J. M. Bartunek and R. L. Daft,2001,“Across the Great Divide: Knowledge Creation and Transfer Between Practitioners and Academics”, Academy of ManagementJournal, 44, pp.340~355.

(182)Rynes, S. L. ,2005,“Taking Stock and Looking A-head”, Academy of Management Journal, 48, pp.732~737.

(183)Rynes,Sara L., 2007,“Afterword: to the next 50 years”, Academy of Management Journal, 50(6), pp.1379~1383.

(184)Sale, J. E. M., Lohfeld, L. H. and Brazil, K., 2002, “Revisiting the Quantitative-Qualitative Debate: Implications for Mixed-Methods Research”, Quality and Quantity, 36, pp.45~53.

(185)Schlossman, S., Sedlack, M. and Wechsler, H., 1998, “The Ford Foundation and the Revolution in Business Education”,Management Education, pp.3~20,Brookfield, VT: Ashgate.

(186)Schneider, B., 1987,“The People Make The Place”, Personnel Psychology, 40,pp. 437~453.

(187)Schneider, B. and Goldstein, H. W., 1995,“The ASA Framework: An Update”, Personnel Psychology, 48, pp.747~773.

(188)Shaker A. Zahra, Newey. Lance R.,2009,“Maximizing the Impact of Organization Science: Theory-Building at the Intersection of Disciplines and/or Fields”, Journal of Management Studies, 46(6), pp.1059~1075.

(189)Shapiro, D. L., Kirkman, B. L. and Courtney, H. G., 2007,“Perceived Causes and Solutions of the Translation Problem in Management Research”, Academy of Management Journal, 50, pp.249~266.

(190)Siegel, P. A. and Hambrick, D. C., 2005,“Pay Disparities Within Top Management Groups: Evidence of Harmful Effects on Performance of High-Technology Firms”, Organization Science,16, pp.259~274.

(191)Squires, G., 2001,“Management as a Professional Discipline”, Journal of Management Studies, 38, pp. 473~487.

(192)Starkey, K. and P. Madan, 2001,“Bridging the Relevance Gap: Aligning the Stakeholders in the Future of Management Research”, British Journal of Management, 12, pp.3~6.

(193)Stasser, G., Vaughan, S. I. and Stewart, D. D.,2000, “Pooling Unshared Information: The Benefits of Knowing How Access to Information is Distributed Among Group Members”,Organizational Behavior and Human Decision Processes, 82,pp.102~116.

(194)Stoelhorst, J. W., 2008,“Why Is Management Not an Evolutionary Science? Evolutionary Theory in Strategy and Organization”, Journal of Management Studies, 45, pp.1008~1023.

(195)Stokes,D. E., 1997, Pasteur's Quadrant: Basic Science and Technological Innovation, Washington, DC:Brookings Institution Press.

(196)Suddaby, R., 2006,“From the Editors: What Grounded Theory is Not”, Academy of Management Journal, 49,pp.633~642.

(197)Susman, G. I.,R. D. Evered,1978,“An Assessment of the Scientific Merits of Action Research”, Administrative Science Quarterly, 23, pp.582~603.

(198)Sutton, R. I. and Staw, B. M., 1995,“What Theory Is Not”,Administrative Science Quarterly, 40,pp. 371~384.

(199)Tabachnick, B. G. and Fidell, L. S., 1989, Using Multivariate Statistics, New York: Harper and Row.

(200)Tajfel, H. and Turner, J. C. ,1979,“An Integrative Theory of Inter-Group Conflict”, In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), The Social Psychology of Intergroup Relations, pp. 33~ 47, Monterey, CA: Brooks/Cole.

(201)Thomas, K. W.,W. G. Tymon,1992,“Necessary Properties of Relevant Research: Lessons from Recent Criticisms of the Organizational Sciences”, Academy of Management Review, 17, pp.345~352.

(202)Thomas, P., 2003,“The Recontextualization of Management: A Discourse-based Approach to Analysing the Development of Management Thinking”, Journal of Management Studies, 40, pp.775~801.

(203)Towle, J. W., 1960,“Opportunities Ahead for the A-cademy of Management”, Journal of the Academy of Management, pp.147~154.

(204)Tsoukas, H., 1991,“The Missing Link: A Transformational View of Metaphors in Organizational Science”, Academy of Management Review, 16, pp.566~585.

(205)Tsui, A. S., Ashford, S. J., St. Clair, L. and Xin, K. R., 1995,“Dealing with Discrepant Expectations: Response Strategies and Managerial Effectiveness”, Academy of Management Journal, 38, pp,1515~1543.

(206)Tsui, A. S., 2007,“From Homogenization to Pluralism: International Management Research in the Academy and Beyond”, Academy of Management Journal, 50, pp.1353~1364.