但是,以为这样的研究最终能够挽救建立在道德观念上的宗教,这种想法实际上只是一种值得同情的错误,因为那种令人生厌的超自然现象的迷信与理性宗教毫无关系。所谓来自西奈半岛的雷声以及所发现的两张石桌,与“十诫”以及上帝的存在毫无关系;同样,所谓人死后灵魂不死,与超世俗的永垂不朽也不能同日而语。换言之,幻觉的出现充其量只能是我们更加意识到灵魂出现的心理基础,但并不能证明灵魂真的能脱离肉体而存在。......

2023-12-04

摘要:中国人长于创业,格兰诺维特认为创业者的一项重要职能就是要平衡耦合与脱耦,也就是关系结构要可紧可疏,关系范围要可伸可缩,这样才能一方面寻找机会,又有足够强的动员能力掌握机会。圈子现象可用于解释为什么中国人长于平衡耦合与脱耦。小圈子往往是一个人动员其人脉中的家人与熟人关系组成的小团体,因为熟人关系是人情交换关系,可以有较大的弹性,同时熟人可以从认识的圈外人发展而来,所以使得圈子的边界不封闭,圈子也因此增加了弹性。这样的弹性使得中国人的个人网关系结构可伸可缩,可紧可密。

关键词:圈子;关系;熟人;耦合

* 本文部分内容同时刊登在Journal of Trust Research

GRANOVETTER[1]认为,整合闭合团体和结构洞是企业家的主要职责。一方面,结构洞可以将原来分散的资源集合起来,允许资源流动,创造商机;另一方面,闭合团体造成资源流动的堵塞,因此保留了大量的独享资源。SAMUEL INSULL是企业家操作的一个很好案例[2],一方面,他将技术员、银行家和政治家集中在一起,创造了一个新的商业模式;另一方面,为了排除不同的声音,他创立了一个相对封闭的协会,进而从新模式中维持圈内人的利益,排除竞争者的干扰。

GRANOVETTER进一步提出了平衡耦合和脱耦的理论,用来解释为什么外来的企业家会在当地商业中取得成功。耦合会带来一个两难困境:一方面,它为企业家提供了可以动员必需资源的社会资本;但另一方面,也会造成来自于他/她的紧密关系的过度索取。从当地社区中脱耦可以帮他/她从这个重任中解脱出来,因此可以解决由紧密的耦合引起的两难问题。在东南亚国家的中国人被GRANOVETTER[3]认为是企业家的成功典范。

然而,并非所有的移民都是成功的企业家,尽管他们都享有有限耦合的利益。在中国人的社会网结构中是否有其他的因素使得中国人在世界各地都能成功地创业?这个问题仍然没有答案。

中国人在自己的祖国同样表现出强烈的创业精神[4]。例如,在20世纪90年代初,中国台湾人中非农自雇者与非农劳动力的比例(创办私有企业的指标)在30%~35%之间,几乎是美国的2倍[5]。台湾和香港总是被列为世界最具创业精神的地区,这是另一条说明中国人善于发现机遇的证据[6]。

中国被归为集体主义社会[7],企业因此被归类为东亚模式,闭合、长期雇用、工作和非工作关系的融合往往归因于此种模式[8]。然而,GRANOVETTER的观察表明这些论据有问题,因为创业常被视为个人主义的结果,员工离职率也告诉我们一个不一样的故事。日本制造业在2006~2010年间每年的离职率在1.2%~1.5%[9],同期,美国的在26%~35%之间[10],中国大陆的在16%~22%。中国台湾的甚至更高,在2000~2001年期间,在各个领域从28%~40%[11]。中国企业终究并非如集体主义社会和东亚模式预测的那么“封闭”。

问题是为什么中国人擅长平衡耦合和脱耦?我以为需要从中国人的关系去思考这个问题。

汉语的“关系”一词和社会连带的概念是否有差别?可以从“认识之人”[12]和“强连带”[13]优势的反复争论中看出一些端倪。GRANOVETTER的经典论述表明,强连带把具有相似血缘(有血缘关系的亲属)的、或亲密(亲密的朋友)的人联结在一起。强连带是亲密的,感情强烈的,他们高度反复互动,这些特点增加了强连带的人分享冗余信息的概率。强连带可以有效地增加互动的机会,并且使人友好地对待互动伙伴。他们减少了一个人伤害强连带中其他成员或在危机时期背叛的可能性。总之,强连带有助于信任的产生[13],可以降低背叛、不义行为和不公平感出现的概率。

相反,认识之人有相反的优势和劣势。认识之人可能会连接那些不加入就会被孤立的一群人,这就是结构洞[14]。因为信息不太可能是冗余的,所以他们提供了组织变革和创新的机会。然而,这样的机会出现的前提是①友好行为并非出于感情因素,②不用顾及伙伴更有理由自私地行动。因此,虽然认识之人已经被证明能够给个人提供更多的机会和信息,如当一个人是桥时,他/她可以充当组织间、团体间的联络者,但是他们也不太可能在发生危机和剧变时产生合作行为和信任。

在我看来,中国人的关系有2个概念较特殊,都特别重要。首先,和社会连带这一概念不同之处在于,关系是差序格局的,随远近不同有不同的交往模式[11],所以对中国人来说关系不是统一的概念[15,16]。其次,至少有3种关系类型——拟似家人、熟人和认识之人,其中,一种特殊的关系被命名为“熟人”[17],构成了中国人自我中心社会网最重要的组成部分。

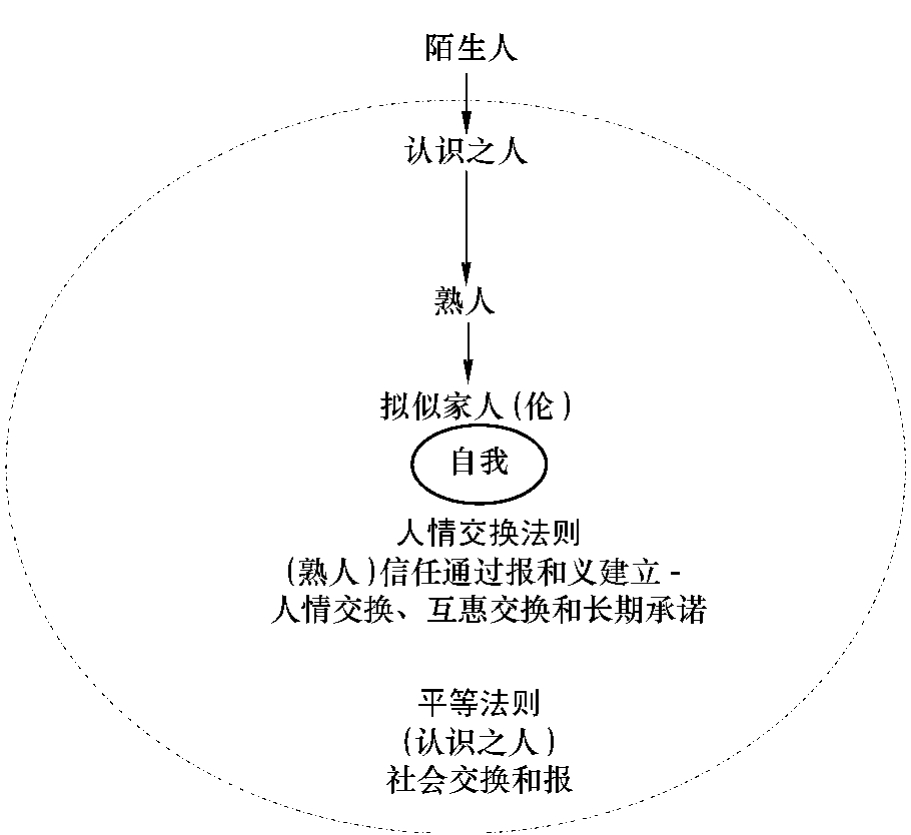

基于FEI(费孝通)[18]的“差序格局”框架和YANG(杨国枢)[17]的中国社会关系的3个类别,我提出一个个人中心网络圈子分层及其相应行为法则的框架,见图1。

图1 网络圈子分层结构和人情交换

中国将其社会连带分成几个圈子,不同的圈子适用不同的道德标准。最内层的圈子一般包括家庭成员和拟似家人[19]。杨国枢[17]把一个自我中心社会网的最内圈称为“家人”和拟似家人[19]。下一个圈子是熟人圈子,包括好朋友或者关系很近的连带,他们遵照“人情交换法则”,其特殊信任是通过频繁的人情交换建立起来的[15]。在“公平法则”下认识之人处于圈子的最外层,个体间的信任建立在公平的一般道德原则以及反复社会交换过程基础之上。中国本土心理及管理研究者将关系分为3种类型是很常见的:除了杨国枢的分类,基于情感成分和工具成分之间的连续体;关系还可以被分为情感性关系、混合性关系和工具性关系[15,16];或者按照责任程度,关系还可以分为强制性的、互惠的和功利的关系[20]。

大多数的关系研究者将工具性交换关系看作是关系连续统一体的一端,拟似家人看作是另一端,用情感成分[15]、情感感受[21]或者亲近[22]来表示拟似家人的特质。把情感依附视作这种关系的主旋律是可以理解的,然而,情感成分和工具成分被证明是彼此独立的[23],所以这个分类体系不应该是一个连续统一体,相反地,它应该是一个结合了不同的情感和工具成分的分散着各类关系的2维系统。

这类研究更进一步认识到家庭伦理是中国关系的基础[17]。家庭伦理完全适用于关系的最内圈,而在关系连续统一体的另一端,家庭伦理对陌生人而言没有任何意义。GRANOVETTER所说的“自有关系”(consummatory)可能会更好地解释家族伦理的概念,因为它的主题是一个融合了人际情感感受、社会身份认同和不可避免的责任的混合体。

GRANOVETTER在讨论关于信任的“互相为利理论”[24]中强调,如果关系延续仅是因为可以从中得到利益,如金钱、威望、声誉和资源,那么真正的信任几乎不能建立。真正的“互相为利”应该源于自有动机(consummatory motivations),例如,关系延续是为了表达情感,如爱情、激情、友谊和身份认同等。伤害你心爱的人的行为也会伤害到你自己,双方都背叛这种关系是不可想象的,因此可以建立真正的信任。

在拟似家人的小内圈中,中国人被要求是集体主义的,因此适用恩和仁的原则。自利行为在这样的环境下被视为是不道德的,一个人背叛这种关系是不大可能的。HWANG(黄光国)[16]因此把此类关系的交换原则称为“需求法则”。这就是中国人为什么把这种关系看作是他们最值得信赖的关系的原因[25]。

在中国家庭中不仅存在情感感受和感情依恋,还有各种社会职责,从教育、自卫到合作经济行为[18]。坚不可摧的关系实际上正是中国家庭关系的特点,因此,拟似家人不仅依赖于人与人之间的感情和身份认同,还有不可避免的责任和牢不可破的关系。

在这种关系的背后有双重信任机制。除了其自有关系特点外,信任机制的第2重是规范,它使人们不敢背叛这种关系。在一个小社会里强大的规范使得关系双方绝不可能背叛彼此。

中国概念“伦”(或家庭关系的道德准则)是非常适用于最内圈的行为和道德标准,这种非自愿的关系必须以保证为特点,而不是信任[26,27]。强力的相互监督中,规范在这样一个小团体中往往被强制执行。信任的解放理论[26]很好地解释了产生于拟似家人中的“信任”。信任与承诺关系最主要的区别特征是有没有被别人利用的风险[27]。拟似家人圈子是相当小和封闭的,圈内的规范是强有力的,所以这种风险极低。

“伦”是一种非常强大的规范,破坏这种规范的任何人都会遭到整个家庭和社会的谴责。“伦”要求集体主义行为[28],从这个意义上讲,家庭成员应该不求回报地满足其他成员的需求。由于监控的存在,使得这样一个封闭的团体有着显著的特点,即在这个圈内的社会交往中,行为是可预期的,承诺是可靠的,这被YAMAGISHI等[26]称之为承诺关系,“值得信任”是由于强大规范的监控和惩罚,因此被利用的风险就会降低。甚至在关系中的情感成分已不存在之后,“伦”也可以阻止一个人背叛他的拟似家人。

最外圈是认识之人,或者按照杨国枢的说法叫生人,但为了区隔开陌生人,我称之为“认识之人”(陌生人就是no tie,而不是weak tie了),它是一种工具性交换关系,或是社会交换,或是经济交换。这类关系构成了由工具性成分表示的关系连续统一体的另一端[15,21,22]。在与认识之人交往时,中国人是个人主义的,因此自我利益的理性算计和讨价还价是被允许的[16]。公平交换原则非常适用于这一类关系。黄光国称为“公平法则”,它是认识之人的行为标准。

在这类关系中,“信任”可以被概括地定义为可预测的行为,而非真正的信任[1],它可以建立在算计的基础上[29]。“相互为利信任”理论[24]断言,一个人“信任”另一个人是因为他的利益存在在对方的利益中。这种观点类似于博弈论,因为背叛不是一个在未来博弈中获得更多利益的好策略[30]。

除基于算计的信任之外,在这类关系中也有基于规范的信任。中国本土概念“报”,在中国是被高度赞赏的道德基础。“报”和COLEMAN[31]提出的社会资本类别中的“责任和期望”意义接近,因为它建立了以过程为基础的,植根于社会交往中的互惠信任[32]。在牵涉社会交换的关系里,期待对方有良好的报答意愿是有必要的,因为社会交换不能要求立即回报[33]。基于过程的信任镶嵌在特定的社会关系中,“报”提供了一种体现中国人之间这类信任的关键机制。互惠过程因此提供了可以在必要时能将“潜在的社会资本”变成“动员的社会资本”的相互信任[34]。

“报”提倡一个人不要背叛他的熟人,即使这种背叛可以实现他的短期利益。规范通常在关系运作中起着非常重要的作用,这是由于中国人的长线思维导致的[35]。关系双方认为他们像是加入了一场存在很多未知不确定性且可能永无止境的博弈,因此我们每个人都为了避免损害关系而更好地遵守规范。此外,中国人相信“三十年河东,三十年河西,”因此一个人在倒霉的情况下迟早需要他人的帮助。遵守规范从而留住关系是应对未知的未来不确定性的有效战略[36]。这就是为什么关系运作通常在不确定性中起着重要作用的原因,例如在没有强大的制度支持的商业环境中[37],在规模小的、新成立的或非国有的企业中[38]。

口碑声誉系统可能会支持规范的实施。认识之人的关系可能会、也可能不会持续很长时间,但他们对对方的评价却在这个声誉体系中累积。在中国人的日常生活里,面子是一个很好的声誉体系的指标。一个中国人可以根据面子操作来敏锐地衡量他在一群人中的地位:丢掉面子意味着这个人已经失去了相关人等中的权力和声誉;保留面子证明保住了原有地位;赢得面子表明他获得了新的权力或声誉。对中国人来说维护声誉的动机是十分复杂的。一方面,规范已经被社会化入中国人的本能反应;另一方面,树立良好的声誉是在未来能够吸引更多资源的重要策略。这种声誉系统因此把中国人关系中的短期行为转换成长期互动。

如“弱连带优势”理论[12]所提出的,认识之人组成的圈子是充满了“桥”的松散网络,因此,个人可能会发现这个网络中的结构洞,然后去创造机会[14]。与之相反,拟似家人圈子是一个密集而封闭的团体。闭合可以带来动员的社会资本[34],在此基础上中国人建立资源库来抓住机遇。然而,拟似家人的最内圈太小的话就无法动员足够的资源来实现个人目标,所以他们通过把家庭伦理运用于圈外团体来扩大内圈[39]。于是中国人有了熟人关系,它是一种强连带,但却又不像拟似家人那么封闭,不像“无限责任”,那么不可破坏。

家庭是中国人社会生活中最重要的组成单位,因为它不仅提供了归属感和安全感,而且是资源库[17]。尽管拟似家人建立在情感和身份认同的基础上,但在合作的经济行为中也要承担不可回避的责任。因此,带自有动机的、牢不可破的关系标注了关系连续体的一端,而另一端是带自利动机的、短期的关系。在连续体中,介于牢不可破的关系和短期的关系之间,出现了第3种关系类型——熟人,它由中国人的长线思维[35]和自有动机与工具动机混合而成。

工作场域的圈子,或者更精确地说,是小圈子,通常是从自我中心社会网发展而来的,往往有一个中心人物(或一小组中心人物,如一对夫妇,一双兄弟等),只包括他(或他们)的拟似家人和熟人这样的强连带。这就是为什么圈子可以以某人命名的原因,如张经理的圈子、王董的圈子或林总的圈子等。这一概念和行动集[40]相似,而不是封闭的团体或协会。一个圈子不是封闭的团体,因为它是以自我为中心的,不是组织严密的,其成员是不确定的,不具有固定的会员资格。集的概念是和圈子中心人物有共同联系的、有已知边界的一群人[41]。行动集是由一个圈子中心人物特意动员的各种社会联系组成的。圈子中心人物的目的是提出一系列针对个人或集体目标的行动。作为行动集的一类,圈子的特色是只包括强连带、一系列持续很久的行动、包括从完成任务、实现组织目标到努力争取为己使用的组织资源、扩大它的势力等各种行动。

人类学家SHU(许烺光)[43]的“情境中心”理论认为中国人的家庭伦理适用的对象因情况而异。换句话说,中国人在工作场域当且仅当与圈内成员进行交换时才适用家伦理。由此,笔者对工作场域的圈子(实际上是小圈子)定义如下:“一个相对封闭的和小规模的行动集,其内部成员进行着强烈的情感交换和工具交换。它是一个从个人自我中心网发展而来的非正式团体。”

虽然一个圈子往往是围绕一个领导者的自我中心社会网建立的,但是圈内成员可以吸收自己的熟人加入圈子。在圈子运作过程中,所有成员大多会彼此成为熟人,因此,它一般有一个紧密的和长期持续的网络结构,在这个网络结构中,迫于团体压力,强有力的互惠规范将被执行。一个圈子从而为一个人提供了可以防御各种不确定情况的安全环境。

一个圈子结构中有一个中心人物,正是这个中心人物动员他的拟似家人和熟人形成一个圈子。圈子中心人物的拟似家人,如上所述,基于不可破坏的关系及情感或忠诚的动机,往往形成一个圈子的最内核,可以被称为“班底”[43]或“亲信”[44]。而熟人加入圈子不仅是因为情感原因,也是为了进行长期的人情交换,以便他们能够发展自己的自我中心社会网来积累社会资本。

关系运作中长期的人情交换形成了自相矛盾的力量,这体现了熟人的特色。中国熟人的特点是混合了工具动机和自有动机。这种关系为扩大基于“家庭伦理”的互惠圈子,而非西方文化下的社交圈子,创造了极好的机会[45]。通过人情交换法则也可以建立强大的个人信任,为一个人在熟人圈中进行频繁的人情交换创造机会[15]。

中国社会的熟人是一种强连带,但和西方社会的却不完全一样。可以从4个方面来区分西方社会的强连带和弱连带——关系久暂、互动频率、亲密程度以及互惠内容[12]。社会连带在这4个方面的得分越高,它就越强。在这个意义上说,熟人如同强连带,因为它们不仅包括亲密性和情感支持,也包括强的互惠交换。

在中国社会里,“人情交换法则”导致一种准集体主义行为,然而,这种关系仍然是一种工具交换关系,所以自利和理性算计是这类关系的核心要素。工具交换的指导原则同样适用于这类关系。

一方面,这类关系有强烈的规范要求——“义”,要求一个人不求回报地为伙伴提供帮助,但这些人情却是要还的。在这类关系中还朋友的人情是一种被期望的责任。接受人情但忘记归还是要被责备的(有来无往非礼也),会增加个人在交换中的压力。这和“报”的原则保持一致,在长期的人情交换过程中会增加关系中的所有各方相互信任的可能性。“报”和“义”是熟人的行为的道德标准。

熟人会有工具交换,但是纯理性选择理论却不能很好地解释这类关系的行为。一个行动者的动机是混合的[1],因为历史、文化和规范因素与自利算计交织在一起[46]。拟似家人强调情感和规范动机,认识之人关心规范和工具利益动机,熟人则需要平衡这3种不同的动机。

熟人的存在使得一个工作场域中的圈子除了内核之外,还包括了一个外围,这个外围因为人情交换法则不似内核那么密闭,那么牢不可破,那么“无限责任”,相反地,它是有限的交换,而且可以延迟支付,在最紧要的关头可以只拿不给,到了平时再偿还人情债,关系远近也可以弹性调整,所以这类关系的存在使得中国人的圈子具有相当的弹性。更重要的是,这类关系既可以发展成拟似家人,进入内核,也可以让圈外人发展成熟人,进入圈内,圈子的可大可小,可进可出,更增加了圈子的弹性。

总结以上的讨论,可以看到中国人的圈子有以下几个特质:①它是一个自我中心社会网,主要是强连带,由拟似家人及熟人所组成。②它有差序格局结构,所以有“亲信”、“班底”这样的内核,也有以熟人为主的外围。③人情交换使得这个外围保持了较高的弹性,使圈子可以保持不封闭及有限的交换。④它的边界是模糊的,可大可小;关系是弹性的,可进可退。

综上所述,可以看到中国人建构圈子的一些特质,而这些特质有助于回答GRANOVETTER所提出的问题——中国人似乎并不如集体主义文化或东亚企业模式所预测的那样封闭。相反地,中国人的弹性,创造结构洞以寻找机会的能力,创业活动的发达则令人印象深刻。圈子现象说明了中国人在封闭的圈子内核之外,另有一圈熟人组成的外围,从事有限的人情交换,虽长期维持却又可进可退,更可以作时间上延迟或进行多元化的交换,因此保持了相当的弹性。同时,这个圈子边界是模糊的,可以有效连结充满结构洞的圈外人以及封闭的圈子内核,更可以让圈外人进入圈子以动员更多的资源。圈子的可进可出进一步增加了中国人运作关系的弹性,可以耦合以加紧圈子、加大圈子,也可以脱耦以放松关系、缩小圈子。

圈子现象可以很好地解释为什么中国人擅长平衡耦合和脱耦,这让他们在海外和本土成功创业。根据大多数的跨文化管理研究,中国民族文化被认为是集体主义的,转而深刻地影响着组织机构内的行为[47]。这种观点侧重于中国文化的闭合方面。然而,一个中国人的个人中心网被发现到处是结构洞[3],善于发现机会,并且关于创业的统计数据也很好地支持了这一发现。

企业的东亚模式用闭合特点、长期雇用、工作与非工作关系的融合来解释中国组织。这对中国人的圈子来说是真实的,但对一个组织来说并非这样。这就是为什么在中国的各个领域员工离职率远远高于日本,甚至比美国都高的原因。

中国人的网络也有开放性的一面。这可以被圈子现象所证实,它的边界是比较开放和可调整的。根据笔者的探索性数据分析,确实存在外围成员,他们可以从圈子的核心成员识别出来。圈子中心人物和外围成员的关系是建立在长线思维和人情交换基础上的,而非忠诚与紧密封闭的关系,因此,他们形成了一个可以使关系弹性运作的保护带。其中,“桥”在工作满意度、组织信任和公民行为的得分甚至高于一些在友谊关系中有较高中心性的核心成员。

大多数中国的社会科学家也认为中国人不是集体主义者。例如,许烺光[48]根据“情境决定论”解释中国文化。LIANG(梁漱溟)[49]称中国社会为“家伦理本位社会”。沿着这一思路,心理学家黄光国[50]和HO(何友晖)[51]称中国人是“关系主义者”,强调这个社会里的关系导向。所有这些论点都在强调中国家庭似的小关系网的重要性。为什么在这些理论和集体主义论点之间会出现这样的争论呢?中国社会的圈子现象可能给出一个答案。

在强有力的规范监督下,所有的圈子成员为了团体的利益采取集体行动,这样做也是间接为了他们个人的长远利益。正如许烺光的观点,中国人的集体主义因情况而异。当且仅当工作场所像一个“拟似家庭”时,中国人才会表现出集体主义。当关系是潜在伴随终身的、并对未来有帮助时,短期利益的算计往往被谴责为“愚蠢的”,而对合作关系的长期投资被认为是“明智的。”这造成中国人长期性思维[35],所以在这个社会喜欢算计的人通常是不受欢迎的;在中国工作场域内遵守规范以维护自己的声誉,并实现长期的个人目标是被认可的行为。

中国的工作者通常在测量集体主义的调查中得分很高,因为比起完成任务,他们更重视关系,在行动中他们是相互依存的,并经常在很多实践中考虑到圈子需要。但是,中国人不经常会为集体利益牺牲自己的长远利益,尽管他们经常声称这样做来证明自己行为的合法性。然而,中国人愿意为了长期的人情交换牺牲短期利益,因为他们知道团体努力远比个人努力更有利于实现目标。

从短期行为和静态结构来看,圈子体现了中国人的集体主义方面,然而,一个圈子不仅是一个集体单位,也是围绕个体来发展的。从短期的角度来看,中国人确实表现得像一个集体主义者,但是从长远的角度来看,他这样做经常是为了积累潜在的社会资本并实现他自己未来的个人目标。

熟人的运作机制可以很好地解释平衡集体和个体关系的方法。首先,相较于拟似家人来讲,他们是家庭伦理的扩展;然而,在差序格局中,他们的运作方式比拟似家人更有弹性和更加开放。

其次,在“阴阳”思维下[52],中国人发展了平衡工具和情感动机之间的冲突的方法。人情交换法则是理解在中国人工作场域的行为的关键之一,它是家庭伦理和自利算计融合的结果。通过人情交换的过程,中国人积累了社会资本,在中国社会里这常常被认为比人力资本和金融资本更重要。这些交换因此有力地动员了中国人的积极性,为了积累他的信任关系,在交换中支持团体目标。一个圈子是从一群相对封闭而亲密联系的人之间的人情交换中涌现出来的。

再次,“阴阳”思维也适用于平衡特殊性和普遍性的关系。为了保持圈内的认同感,一个圈子中心人物常常与他的成员进行人情交换。但是为了扩大一个自我中心社会网络和更大网络之间的和谐信任,一位领导者需要在工作上保持均分的原则。领导的自我中心社会网越大,说明他的事业越成功,然而,他可能面对自己的圈子里的不满情绪。在较大的网络中保持和谐通常会和维护圈子的利益发生冲突。

长线思维强调熟人的特殊性。当加入相当长期的交换时,短期自利算计不能规避所有风险;与之相反,遵守规范能够帮助一个人在他的自我中心社会网中保持良好的信誉。在长期的动态平衡过程中,人情交换的成功运作使一个中国行动者避免了圈子和更大网络间的即时冲突,并给未来在更大网络中发动集体行动留下了空间。圈子的可伸可缩增强了中国人平衡耦合与脱耦的能力,也说明了中国人善于创业的原因。

参考文献

[1]GRANOVETTER M.A Theoretical Agenda for E-conomic Sociology[M]//MAURO R C,GUILLEN F,ENGLAND P,et al.The New Economic Sociology:Developments in an Emerging Field.NY:Russell Sage Foundation,2002:35~60.

[2]GRANOVETTER M,MCGUIRE P.The Making of an Industry:Electricity in the United States[M]//CALLON M.The Laws of the Market.Oxford:Blackwell,1998:147~173.

[3]GRANOVETTER M.The Economic Sociology of Firms and Entrepreneurs[M]//PORTES A.The Economic Sociology of Immigration:Essays in Networks,Ethnicity and Entrepreneurship.NY:Russell Sage Foundation,1995:128~165.

[4]HOFESTEDE G,BOND M H.The Confucius Connection:From Cultural Roots to Economic Growth [J].Organizational Dynamics,1988,16(4):4~21.

[5]台湾“行政院主计处”.台湾地区人力资源调查统计年报[R].台北:台湾“行政院主计处”,1996.

[6]IMD.World Competitiveness Yearbook[DB/OL].[2011-04-25].http://www.imd.org/research/publications/wcy/index.cfm

[7]HOFSTEDE G.Cultures and Organizations:Software for the Mind[M].London:McGraw-Hill UK,1991.

[8]CHAI S K,MOOWEON R.Confucian Capitalism and the Paradox of Closure and Structural Holes in East Asian Firms[J].Management and Organization Review,2010,6(1):5~29.

[9]Ministry of Health,Labour and Welfare.Labour Statistics[DB/OL].[2011-02-25].http://www.mhlw.go.jp/english/database/db-l/index.html.

[10]United States Department of Labor.United States Department of Labor Bureau of Labor Statistics[DB/OL].[2011-04-25].http://www.bls.gov/data/.(www.chuimin.cn)

[11]台湾“行政院主计处”.5169工厂调查报告[R].台北:台湾“行政院主计处”,2011.

[12]GRANOVETTER M.The Strength of Weak Ties [J].American Journal of Sociology,1973,78(6):1 360~1 380.

[13]KRACKHARDT D.The Strength of Strong Ties:The Importance of Philos in Organizations[M]//NOHRIA N,ECCLES R G.Networks and Organizations.Boston:Harvard Business School Press,1992:216~240.

[14]BURT R.Structural Holes:The Social Structure of Competition[M].Cambridge:Harvard University Press,1992.

[15]HWANG K K.Face and Favor:The Chinese Power Game[J].American Journal of Sociology,1987,92 (4):944~974.

[16]HWANG K K.The Chinese Power Game[M].Taipei:Linkingbooks,1988.

[17]YANG K S.Chinese Social Orientation:An Integrative Analysis[M]//LIN T Y,TSENG W S,YEH Y K.Chinese Societies and Mental Health.Hong Kong:Oxford University Press,1993.

[18]FEI H T.From the Soil:The Foundations of Chinese Society[M].Berkeley:University of California Press,1992.

[19]CHEN CHIEH-HSUAN.Subcontracting Networks and Social Life[M].Taipei:Linkingbooks,1994.

[20]ZHANG Y,ZHANG Z.Guanxi and Organizational Dynamics in China:A Link between Individual and Organizational Levels[J].Journal of Business Ethics,2006,67(4):375~392.

[21]LAW K S,WONG C,WANG D,et al.Effect of Supervisor-Subordinate Guanxi on Supervisory Decisions in China:An Empirical Investigation[J].International Journal of Human Resource Management,2000,11(4):751~765.

[22]CHEN X P,CHEN C C.On the Intricacies of the Chinese Guanxi:A Process Model of Guanxi Development[J].Asia Pacific Journal of Management,2004,21(3):305~324.

[23]YANG Y Y.Analyzing Guanxi and Its Categories:Discussing with Hwang Kuan Kuo[J].Socio-logical Studies,1995(5):18~23.

[24]HARDIN R.Conceptions and Explanations of Trust [M]//COOK K S.Trust in Society.New York:Russell Sage Foundation,2001:3~39.

[25]WANG S G,LIU X.Trust in Chinese Society [M].Beijing:Chinese City Press,2003.

[26]YAMAGISHI T,YAMAGISHI M.Trust and Commitment in the United States and Japan[J].Motivation and Emotion,1994,18(2):129~166.

[27]YAMAGISHI T,COOK K,WATABE M.Uncertainty,Trust,and Commitment Formation in the U-nited States and Japan[J].American Journal of Sociology,1998,104(1):165~195.

[28]ZHAI X W.Renqing,Mianzi,Reproduction of Power[M].Beijing:Peiking University Press,2005.

[29]WILLIAMSON O.The Mechanisms of Governance [M].New York:Oxford University Press,1996.

[30]DASGUPTA P.Trust as a Commodity[M]//DIEGO GAMBETTA.Trust:Making and Breaking Cooperative Relations.Oxford,UK:Department of Sociology,University of Oxford,Electronic Edition,2000:49~72.

[31]COLEMAN J.Foundations of Social Theory[M].Cambridge:The Belknap Press,1990.

[32]CREED D,MILES,RAYMOND.Trust in Organizations[M]//KRAMER R M,TYLER T R.Trust in Organization.London:Sage Publication Inc,1996:16~38.

[33]BLAU P.Exchange and Power in Social Life[M].New York:Wiley,1964.

[34]LIN N.Social Capital:A Theory of Social Structure and Action[M].New York:Cambridge University Press,2001.

[35]LEUNG K,BOND M H.On the Empirical Identification of Dimensions for Cross-Cultural Comparisons [J].Journal of Cross-Cultural Psychology,1989,20(2):133~151.

[36]LUO J D,YEH K.The Transaction Cost-Embeddedness Approach to Study Chinese Subcontracting [M]//HSUNG R M,LIN N,BREIGER R.Contexts of Social Capital:Social Networks in Communities,Markets and Organizations.NY:Routledge,2008:115~138.

[37]PENG M W,LUO Y.Managerial Ties and Firm Performance in a Transition Economy:The Nature of a Micro-Macro Link[J].Academy of Management Journal,2000,43(3):486~501.

[38]PARK S H,LUO Y.Guanxi and Organizational Dynamics:Organizational Networking in Chinese Firms[J].Strategic Management Journal,2001,22 (5):455~477.

[39]YEUNG H W C.Limits to the Growth of Family-Owned Business?The Case of Chinese Transnational Corporations from Hong Kong[J].Family Business Review,2000,14(1):55~70.

[40]MAYER A C.The Significance of Quasi-Groups in the Study of Complex Society[M]//BANTON M.The Anthropology of Complex Societies.London:Tavistock,1966:97~122.

[41]BARNES J A.Class and Committees in a Norwegian Island Parish[J].Human Relations,1954,7(1):39~58.

[42]HSU F L K.Americans and Chinese:Passage to Differences[M].Honolulu:University of Hawaii Press,1981.

[43]CHEN C H.Bandi and Laoban[M].Taipei:Linkingbooks,2007.

[44]CHI S C.The Empirical Study in Roles of Leader’s Confidant[J].Management Review,1996,15(1):37~59.

[45]BOISOT M,CHILD J.From Fiefs to Clans and Network Capitalism:Explaining China’s Emerging Economic Order[J].Administrative Science Quarterly,1996,41(4):600~628.

[46]GRANOVETTER M.Coase Encounters and Formal Models:Taking Gibbons Seriously[J].Administrative Science Quarterly,1999,44(1):158~162.

[47]MORRIS M W,PENG K.Culture and Cause:American and Chinese Attributions for Social and Physical Events[J].Journal of Personality and Social Psychology,1994,67(6):949~971.

[48]HSU F L K.Clan,Caste and Club[M].NY:Van Nostrand Reinhold Co,1963.

[49]LIANG S M.The Manifesto of Chinese Culture [M].Taipei:Li~Ren Publishing House,1982.

[50]黄光国.儒家关系主义:文化反思与典范重建[M].北京:北京大学出版社,2006.

[51]HO D Y F.Relational Orientation in Asian Social Psychology[M]//KIM U,BERRY J W.Indigenous Psychologies:Research and Experience in Cultural Context.Newbury Park:Sage Publications,1993:240~259.

[52]LI P P.Towards A Geocentric Framework of Organizational Form:A Holistic,Dynamic and Paradoxical Approach[J].Organization Studies,1998,19(5):829~861.

(编辑 予衡)

agement Research:An Agenda for Future Advancement[J].European Journal of International Management,2007,1(l/2):23~35.

[13]SPENDER J C.Tacit Knowledge in Organization [J].Academy of Management Review,2000,25(2):443~452.

[14]彭漪涟.化理论为方法 化理论为德性[M].上海:上海人民出版社,2008.

[15]艾米顿D.创新高速公路[M].陈劲,朱朝晖,译.北京:知识产权出版社,2005.

[16]冯契.冯契文集(第九卷)[M].上海:华东师范大学出版社,1998.

[17]什托姆普卡M.默顿学术思想评传[M].林聚任,等,译.北京:北京大学出版社,2009.

[18]郭重庆.中国管理学界的社会责任与历史使命[J].管理学报,2008,5(3):320~322.

[19]袁同成.“期刊承认”与“共同体承认”:我国学术知识生产动力机制的“悖论”[J].清华大学教育研究,2010(1):26~31.

[20]波兰尼M.个人知识——迈向后批判哲学[M].许泽民,译.贵阳:贵州人民出版社,2000.

[21]艾莉W.知识的进化[M].刘民慧,等,译.珠海:珠海出版社,1998.

[22]樊治平,康壮.智慧导向型知识管理的一种分析框架[J].南开管理评论,2003,6(4):66~69.

(编辑 予衡)

LUO Jarder

(Tsinghua University,Beijing,China)

Abstract:This paper illustrates the phenomenon of circles in the Chinese culture,including the type and role of trust in such circles.The Chinese national culture is thought of as a culture of collectivism,which in turn makes the Chinese network structure dense and closed in organizational settings.However,we find that there are also aspects of openness and flexibility in both Chinese business and social networks.In general,a circle is an ego-centric network.Second,it has a structure of “differential mode of association”.Third,just like family ties,core members of the circle are indicated by loyal,unbreakable and intimate relationships,but peripheral members are mainly composed of familiar ties,denoted by long-term relationships with limited liability in favor exchanges.Finally,the boundary of a circle is not closed,and outsiders may be included in the circle.That makes the Chinese network structure flexible to opening or closing.

Key words:circles;Guanxi;familiar ties;coupling

陈劲(1968~),男,浙江余姚人。浙江大学(杭州市 310058)公共管理学院教授、博士研究生导师。研究方向为技术创新管理、管理学。E-mail:chenjin@zju .edu.cn

罗家德(1960~),男,台湾台北人。清华大学(北京市 100084)社会学系教授、博士研究生导师。研究方向为组织研究、网络分析、经济社会学。E-mail:jdluo@mail.tsinghua.edu.cn

收稿日期:2011-11-26

中图分类号:C93

文献标识码:A

文章编号:1672-884X(2012)02-0165-07

有关中国本土管理研究的文章

但是,以为这样的研究最终能够挽救建立在道德观念上的宗教,这种想法实际上只是一种值得同情的错误,因为那种令人生厌的超自然现象的迷信与理性宗教毫无关系。所谓来自西奈半岛的雷声以及所发现的两张石桌,与“十诫”以及上帝的存在毫无关系;同样,所谓人死后灵魂不死,与超世俗的永垂不朽也不能同日而语。换言之,幻觉的出现充其量只能是我们更加意识到灵魂出现的心理基础,但并不能证明灵魂真的能脱离肉体而存在。......

2023-12-04

当溶液中存在两种或两种以上的溶质并用活性炭来吸附时,将会产生非常复杂的竞争吸附现象。常用的两组分竞争吸附模型来自于对Freundlich吸附等温式修正的理想溶液吸附理论。......

2023-06-19

当现象与本质相对立时,现象是指人能够通过自己的感觉器官直接感觉到的外界情况和现实情况。黑格尔在《小逻辑》和《逻辑学》这两本书中所提出的自在状态之一,就是指现象。因此,现象是进行主观处理的基础和出发点,并且是一个随时可以返回到那里的基础和出发点。实际上,人类所获取的任何知识,都离不开现象和实践经验。这里还应当特别提出并说明一下属人现象这个概念。因此,本质这一概念的第一项基本功能是对事物进行分类。......

2023-10-26

还有过一种说法,即水资源学是水文学的延伸和发展。这个概念在1986年由陈家琦首次提出,并指出了传统的地理水文学、工程水文学和水资源水文学间的差异。但水文工作是水资源工作的基础,而不是水资源工作的前身。在水资源有关的科学技术活动中,其中的基础部分大多是水文学的活动。研究水资源的极值现象如洪、涝、旱、渍等变化规律,也是属于水文工作的范畴。......

2023-11-05

目标是使水资源的开发利用能适应社会和经济可持续发展的要求。第三部分的问题主要是开发利用水资源要和环境、生态系统协调好,努力发挥水资源在改善环境和生态系统方面的作用,尽量减少其负作用。正确认识并处理好水资源与环境和生态系统间的关系,有效地减轻水污染和污水处理途径,环境变化中水资源的变化规律及其对策等。......

2023-11-05

表7-4常用键的形式及规定标记续表图7-24普通平键的装配图常用键在装配图中的画法分别如图7-24、图7-25、图7-26所示。图7-27矩形花键轴的画法和尺寸标注图7-28矩形花键孔的画法和尺寸标注花键孔在平行于花键轴线的投影面的剖视图中,大径及小径均用粗实线绘制,并用局部视图画出一部分或全部键形,如图7-28所示。花键连接用剖视图表示时,其连接部分按外花键的画法绘制,如图7-29所示。......

2023-06-28

为了解决这一问题,第一届评奖结束后不久,刘习良同志亲自主持,召集所属“播音学研委会”和“主持人节目研委会”的部分成员及从事这方面教学与研究的学者、专家,在天津开了次工作会议。我国人民广播事业诞生以来,播音员一直被称为党和政府的喉舌,特别是新闻广播的播音员,被看作是党和政府的代言人,向广大受众报道消息、传达党的政策甚至宣读政令等等。在这次会议上,关于“驾驭能力”及“谈话体的......

2023-11-22

课程思政就是其中一项重要的资源。我们将探讨一下,在课程思政的大视阈下,高校思政课实践教学具有怎样的发展可能性。“课程思政”是2014年后才出现的概念。此语是对课程思政的教学与研究的间接肯定。课程思政的重心落在思政上面。这几种观点的实质都一样,即夸大了课程思政的功能与作用,贬低了思政课程的功用。然而,在思政教育上,思政课程与课程思政是主次关系。现在课程思政发展很快,大有风头压过思政课程的态势。......

2023-09-18

相关推荐