我以为,西方国际关系三大理论范式都忽略了一个重要的社会性要素:社会互动过程和与之密切相关的社会性关系。过程包含关系,关系建构过程,过程的核心是运动中的关系,关系的运动形成了过程。[3]根据第一章中对形而上要素重要意义的讨论,本章提出这样一个过程建构主义的基本分析框架及其核心假定,目的是在形而上层面勾勒一种以中国理念为核心的国际关系理论的轮廓。......

2024-01-10

○ 于 米

摘要 以往对于知识共享意愿影响因素的研究并不少见,但从知识属性和组织文化层面出发的研究,以及表现在个体层面的文化倾向对知识共享的作用机理尚未缺少深入的研究。本文从知识属性和文化因素出发,以个体层面的个人主义倾向与集体主义倾向作为自变量,知识的活性程度作为调节变量,探讨了对知识分享意愿的影响。本文的实证研究表明,个人/集体主义倾向对知识分享意愿均具有显著正向作用,同时知识活性程度起到了调节作用。

关键词 个人/集体主义倾向;知识分享意愿;知识活性

知识分享就是员工相互交流彼此的知识,使知识由个人的经验扩散到企业层面,产生一种知识放大效应,并在不断整合与利用中提高企业的工作效率,从根本上推动企业竞争能力的提升。然而,知识分享行为并不会自发产生,知识分享意愿在其中起着决定性作用。[1]目前,对于个体层面的知识分享行为研究涉及信息系统、组织行为、战略管理以及心理感知等领域。对于文化因素对知识分享意愿的影响研究则主要集中于组织文化等方面。重视培养信任的组织文化有助于降低知识分享的负面成本感知,促进知识管理、个体知识分享、企业知识交换与整合的能力。[2]并且,重视个人竞争的组织氛围,即个人主义文化能够阻碍知识分享,而合作的团队观念,即集体主义文化能够帮助建立信任,从而创造一个知识分享的环境。[3]由此可见,即使知识分享行为对于企业十分重要,但是如果个人理性和集体理性之间产生了冲突,即在个人竞争而非团队合作的环境下,知识所有者也会缺少与他人分享知识的意愿,[4]即个人主义与集体主义文化对知识分享的作用是相对立的。然而有学者在其它研究中指出,在组织情境下,无论是个人主义倾向还是集体主义倾向的个体,都会基于不同的动机,在不同的组织激励下分享知识。[5]这与以往假定个人主义倾向会阻碍知识分享的结论存在理论分歧。因此,探究本土员工的个人/集体主义倾向对知识分享意愿的显著影响与差异可以对以上问题做出解释。

有研究表明,中国文化中的员工倾向于为了组织的利益分享知识,即使有时分享知识会潜在地对其个人造成不利,集体主义倾向的员工与知识分享意愿呈积极的相关关系。[6]然而,这些研究的不足在于潜在地假定了中国员工属于集体主义倾向,而集体与个人主义倾向作为一种文化维度所包含的内容是多方面的,不能笼统地认为中国人就是集体主义倾向,而西方人就是个人主义倾向,在此基础上建立的推论难以令人信服。[7]有学者指出,个人/集体主义倾向尤其能够解释中国员工在知识分享、分配原则、对待公平等方面的显著差异,而对美国人却并不适用,因此基于本土化的个体文化倾向研究更具有研究意义。[8]

除此之外,目前对于个人/集体主义的测量多集中于组织层面或国家层面的文化背景,而较少关注个体文化倾向,然而个人主义和集体主义倾向可以同时存在于不同的文化背景中,也可以同时反映在不同的个体行为中。[5]因此,从个体水平直接测量个人主义和集体主义倾向对于员工个体知识共享意愿的影响更具有合理性。

同时,在知识管理的过程中,知识属性的不同会对知识创造和分享产生影响,从而直接影响组织外部激励的方式,从而促进知识分享。[9]因此,当组织激励方式和知识属性越匹配的时候,他们对知识分享的影响也会越大。[10]此外,当个人对知识属性的认知不同时,他们分享知识的内在动机和意愿也会不同。[11]对于知识属性的一般分类是按照可编码的程度,将其分为显性与隐性知识。有学者验证了知识隐性程度对竞争优势感知和知识分享之间关系的调节作用。[12]然而,这一简单的知识二分法长期以来一直受到学界的质疑。杨百寅等学者提出了显性知识、隐性知识、活性知识三种知识分类的理论框架,其中活性知识代表了情感层面的知识,即与个人文化与价值导向相关的知识。[13,14]然而,目前对于知识的情感属性即活性知识的解释和验证只停留在理论层面,尚未有实证检验,更缺乏对活性知识与其它变量之间关系的验证。因此,本研究首次尝试将与文化价值倾向紧密相关的活性知识、个人/集体主义倾向,以及知识分享意愿三者整合在一起,并探究他们之间的关系,从而提供理论与实践参考。

1. 知识分享意愿

在提升员工知识共享意愿方面,很多学者将研究重点放在组织氛围对知识分享的作用。Janz在研究中指出,开放和关怀的组织氛围可以鼓励员工之间的互动,进而导致员工的合作学习和知识交换。[15]Bock等对影响知识分享决策的因素进行了实证研究,研究结果表明,组织氛围(包括公平氛围、人际氛围和创新氛围)、互惠预期和自我价值感对知识分享行为的态度具有显著影响,并因此影响到组织中个体的知识分享意愿。[16]此外,也有不少学者的研究聚焦于组织激励对知识共享的影响。Kathryn阐述了经济激励在多种知识共享机制(知识库、正式交流、非正式交流等)中对员工知识共享的影响作用。[17]在团队内部和团队之间的正式交往中,基于团队的奖励能创造员工之间合作的氛围。而在非正式交往中,员工和组织之间的信任关系是知识共享行为产生的关键。相比经济激励对知识共享的重要作用,Jones研究了改善员工工作条件、改进员工参与决策和员工知识共享意愿之间的关系,他指出只有改善员工的工作条件,给予员工足够的参与决策的机会,员工才会有分享知识的动机。[18]

然而,对于社会与文化因素对组织成员之间的知识分享的影响,目前只有少数知识管理文献有所涉及,[19,20]在全球一体化的趋势下,知识分享的环境越来越趋向于成为一个文化层面的变量。[21]因此,在大量的关注组织氛围以及文化大背景的同时,更应该考虑个体文化差异对知识分享意愿的影响。[22]个体层面的文化倾向应该被作为影响知识共享的前因变量进行深入研究。[23]尤其要验证个人/集体主义倾向对于知识分享意愿的影响。[24-26]由于团队与组织层面的知识受到了员工个体之间知识共享程度的影响,[27-30]因此本研究探究个人文化倾向对知识分享意愿的影响具有重要意义。

2. 个人/集体主义倾向

个人主义和集体主义是文化的主要维度之一,[31]指个人与集体之间关系的性质或者是自我实现与集体目标之间的不同。[32]国内学者黄任之在对大量研究成果进行总结后认为,个人主义和集体主义是决定个体行为和价值观念的两种不同的文化变量,来自个人主义文化背景下的个体较多地表现出个人主义的价值观,而来自于集体主义文化背景的个体则有相反的表现。[33]

Hofstede定义“个人主义”为责任之上权利、对个人和近亲属的关系、强调自治和自我实现,明确个人成就形成的自我确认。[31]Samovar等认为,个人主义意味着每个个人都是独特的、特别的、同其他的个人是完全不同的,并是自然的单位。个人主义强调个人首创精神、自我发展、个人实现、自治、自力更生、个人隐私、自尊。[34]Triandis指出,个人主义者的行为主要受他们自己的想法、感觉和行动所影响,并不受他人所影响。那些个人主义倾向者积极努力奋斗是为了自己的卓越和地位。个人主义倾向者为了发展自己的全部潜能倾向于通过自我实现或者自力更生实现自我价值和重要性。[35,36]

对集体主义的定义,Triandis的观点最具代表性,他认为“集体主义”是这样一种文化,即生活在该文化下的个体需求、欲望、成就都必须服从所属的群体或组织的需求、欲望、成就。[37]集体主义理论中,个人目标被排列到组织目标之下。Markus和Kitayama提出,高度集体主义倾向的人为组织工作,并不是仅仅为了自己私人的获得而工作。[38]Ting-Toomey认为,集体主义促进了相关的相互依赖,组织和谐和组织的合作精神。[39]一个处于个人主义文化中的人努力提高工作绩效是因为他个人可能会得到认可,而一个处于集体主义文化中的人寻求绩效提高的原因是他所在的群体可能会得到奖赏。[40]

以往的研究对于个人主义和集体主义有不同的观点,一种是单一维度,认为个人主义和集体主义是不分维度的两级概念,是对立的两极,不能再进一步分割成多维度的整体特征。[41]如果以集体主义为主,则个人主义倾向就会很低。后来研究者认为个人主义和集体主义倾向可以同时存在于不同的文化背景中,也可以同时反映在不同的个体行为中。[5]以往对于个人/集体主义倾向的研究多集中于国家与组织文化的宏观层面,而不是直接评估个体水平的个人主义。[31-40]Hofstede也曾很谨慎地提到自己研究存在着不足:个人主义的国别水平分析不能解释个体行为,他认为这有理论上的差异。[42]因此,本文探析个体水平直接测量个人主义和集体主义倾向这一维度对于知识共享意愿的影响。

3. 个人/集体主义倾向与知识分享意愿之间的关系

个人主义/集体主义被许多学者认为是区分文化的主要特征,并对知识工作具有重要作用。[43]在个人主义文化中,例如美国,人们崇尚独立并受到自身愿望与需求的激励;相反,在集体主义文化下(例如许多非西方社会),人们重视相互依赖,并受到群体需要和愿望的激励。[43,44]相应地,集体文化下的人们在受到群体目标激励时绩效更好,而个人文化下的人们则在受到个人目标激励的时候绩效更优。例如在日本,组织受到团队目标激励的要比个人目标激励的绩效更高。[45]同时,个人主义者比集体主义者更关注“理性”和成本收益分析。[43]因此,集体主义倾向下的员工更多地受到共同和群体层面的激励,而个人文化倾向下的员工则可能更多地受到外部奖励和交换动机的影响,而在不同的激励方式下,出于不同的目的,人们都愿意与他人分享知识。在跨国企业和国际竞争型企业中,研究文化差异对知识传递的激励作用是十分有意义的,它能够确保组织为促进知识流动设计的实践活动得到效用的最大化。[10]Hwang等学者在研究中测量了文化维度、集体主义倾向对知识分享的影响,发现个人集体主义倾向对员工利用电子邮件在组织管理课堂中分享知识的态度具有积极作用。[6]因此一个潜在的有意义的研究方向是,个人/集体主义文化维度如何影响了促使人们做出交换知识的决策,[10]从而使得组织能够将知识共享的利益最大化。因此,基于以上的文献回顾,我们提出:

H1:个体个人主义倾向对知识分享意愿具有显著的正向影响作用

H2:个体集体主义倾向对知识分享意愿具有显著的正向影响作用

此外,由于沟通倾向于发生在集体主义文化下的组织内部,因此该文化倾向下的员工将其组织地位定义在哪个层面,对于他们参与知识传递的意愿相对于个人主义倾向下的员工有着较强的影响。[42]当员工更多表现为个人主义倾向时,他们可能会因为惧怕丢失竞争优势,尤其是知识资产而降低分享意愿;相反,当员工更多倾向于集体主义时,他们会将个人追求置于组织目标之后,以实现团队利益最大化为前提,与他人分享经验和知识,促进组织学习和发展。[10]因此,本文提出:

H3:集体主义倾向对知识分享意愿的正向影响显著高于个人主义倾向对知识分享意愿的正向影响

4. 知识活性及其调节作用

对于知识属性的分类,学界有着不同看法。[5,16,17,25]杨百寅首先提出的全面学习理论,将知识定义为由三种知识构成的变量,包括显性、隐性和活性知识,并指出这三个方面是截然不同而又互相关联的。[13]活性知识是人类根据一定的价值观(即经济学中的偏好),对周围事物所做出的一种情感体验或期望。活性知识反映在道德观、善恶观和是非观上,它是以价值观、抱负及理想(愿景)为基础,以情感、态度、动机、伦理等为表现形式,以追求自由为目的,是对事物重要性的认识。

在后续研究中,杨百寅等学者在这一理论基础上,从概念上对这三类知识进行了进一步区分,分别将显性、隐性与活性知识归纳为概念知识、知觉知识和情感知识。[14]因而,知识可以被看作是个人通过熟练操作、认知和思维过程,以及情绪情感所获得的对现实的认识和理解。知识的各个方面是人们认识自然、社会、情感和精神世界的不同途径。

表1 知识和学习的全面理论:三种知识分类的对比

资料来源:参考文献[13]

全面学习理论还指出,知识这一构念不仅由上述三个方面组成,还包括相应的三个知识层级,即知识的基础、知识的表达形式以及知识的导向。第一层是知识的地基,是个体认知并确定学习边界的基础。这些基础包括那些不言自明的理论与假设,代表了人们的认识论信念。第二层是知识的表达形式,代表了人们理解和学习知识的结果。第三层是学习知识的导向,定义了认知行为的导向和趋势,即人们从事学习的驱动力因素。表1、表2列出了个体全面学习理论的三个知识领域和相对应的三个知识层级。由表可见,活性知识所对应的知识基础是价值观与愿景,它在精神自由的驱动下,表现为个体的态度、动机、学习需要、道德标准等情感因素。因此,活性知识对显性和隐性知识有着导向性的影响,杨百寅等明确指出,活性知识的重要性在于它在个体层面,从根本上决定了个人的核心价值观与共享愿景的形成;从组织层面看,活性知识产生于企业家对战略和企业价值的向往与追求,通常体现为使命、理想、管理理念与指导思想等,是显性和隐性知识互动的引导力量,同时也是学习过程的开端和战略决策的起点。[13,14]

廖飞等人证实了知识属性会影响到不同激励方式对个体的激励效果,他们指出,当个体对知识属性的认知不同时,外生激励促使个体产生内生动机的效果不同。[12]由此可见,个人主义/集体主义倾向对知识分享意愿产生的影响,与知识的属性也有所关联。知识的显性、隐性和活性程度的不同,会导致个人对竞争优势、组织氛围和情感的感知也不同,从而在不同的文化倾向下分享意愿的程度也有所改变,[10]本文之所以引入活性知识作为调节变量,主要是因为活性知识是个人才能以及组织成员间共享信念的种子。活性知识之中既可以有“相互认同、信任、合作与协调”等和谐的元素,也可以有“谋取私利、恶性竞争、相互拆台”等不和谐的元素。[46]因此,对于个人主义倾向来说,知识的活性程度越高,越可能助长个人实现个人利益最大化,并同时超越他人的心理动机,从而将知识据为己有,降低分享意愿;而对于集体主义来说,知识的活性程度越高,越可能促进组织中个体对于组织的情感承诺,将集体目标放在首位,与组织内其他成员共享知识,共同进步。因此,我们提出:

H4:知识的活性程度调节个人主义倾向与知识分享意愿之间的关系。知识的活性程度越高,个人主义倾向与知识分享意愿之间的关系越弱

H5:知识的活性程度调节集体主义倾向与知识分享意愿之间的关系。知识的活性程度越高,集体主义倾向与知识分享意愿之间的关系越强

表2 知识分类与知识层级的指标

资料来源:参考文献[13]

综合以上理论回顾,本文的理论研究框架整理如图1所示。

图1 研究框架

1. 样本

本研究所选取的研究对象为长春一汽集团下属五家分公司的一线员工,并在发放问卷之前进行了大量的深度访谈,用来探索所提框架的合理性并修改测量各变量所用到的量表。

选取一汽集团的一线员工,是因为他们通常以班组或个人的形式参与技术、维修等工作,对于知识属性的把握具有一定基础,能够快速理解研究目的和主题;同时他们也是企业中直接接触并传播知识的主要力量,因而能够更好地在组织情境下考量个人主义与集体主义倾向对知识分享意愿的影响。共发放问卷400份,回收问卷357份,回收率是89.25%,有效问卷总数计338份,总有效率为84.5%。

2. 测量

本研究所有量表除了活性知识量表之外,都是采用国外成熟的量表。这些英文量表已被译成中文,并曾被其他学者应用于本国的研究。[11,12,33]因此,在知识共享意愿和个人/集体主义倾向的测量上,本文直接采用了翻译成中文的量表,以李克特五点计分法设计了问卷。

(1)知识共享意愿

本研究的员工知识共享意愿主要测量员工将自身的知识、技能和经验以各种方式与他人进行共享的倾向程度。通过对测量知识共享意愿量表之间的比较,本文选取了Bock等学者[1]开发的量表,能够全面地体现员工知识共享意愿所包含的各个方面,这一测量量表包括七个题项,如“我愿意经常与同事分享技术经验和窍门”等。

(2)个人/集体主义

个人/集体主义的测量采用从个体水平直接测量的方法,要求被试回答他们对系列行为、态度和价值观条目的赞同程度,并对重要等级打分。所采用的量表为Edwin等学者使用过的成熟量表。其中测量个人主义倾向的共七个题项,测量集体主义倾向的共八个题项,[47]如“我常常直接明确地表明自己的观点”和“我宁愿集体完成一项技术任务,而不是单独完成”等。

(3)知识的活性程度

由于知识活性没有成熟的量表,因此本研究在测量上遵循了以下量表开发的步骤:第一步,基于全面学习理论中三种知识分类、活性知识的概念及其三个知识层级的内容(见表2),[1]深入长春一汽集团下属公司与员工进行了大量深度访谈。第二步,参照知识隐性程度的测量题项,[12]根据Heiman等学者的建议,从知识的获取、表达、描述和分享四个部分建立初始题项库并形成用于预测的量表初稿,[48]初始题项共六项,包括“我在工作中用到的知识可以通过情感认知获得”、“我在工作中用到的知识体现了我的价值观念”等。第三步,为保证内容效度,请人力资源管理专业和心理学专业的五名专家就预测表的构面及题目进行合适度评价。这些专家独立阅读并评审量表题项,然后将评审意见返回作者,作者在此基础上做进一步修改。第四步,形成预测量表,进行预测试,预测试样本量为100份,对象为吉林大学的师生和部分企业员工,回收问卷后经过内部一致性检验得出量表各个题项的Cronbach α均在0.7以上,具有较高的可靠性。第五步,进行探索性因子分析EFA,经过球形检验和KMO检验,通过方差极大旋转剔除了两个载荷低于0.5的题项“我在学习中用到的知识体现了我的道德修养”(0.42)和“我在工作中用到的知识体现了我的价值观念”(0.46)。最后,通过验证性因子分析CFA对量表稳定性进行检验。经计算得到模型的拟合指标分别为χ2/df=2.01,p< 0.001,CFI=0.94,NNFI=0.91,GFI=0.90,AGFI=0.92,RMSEA=0.024,证明量表具有较高的稳定性和准确性,至此形成了正式量表,共包括四个题项,见表3。

(4)控制变量。由于知识分享意愿可能受到人口统计学变量的影响,[12,21,33]因此选取年龄、学历、岗位资历、职位作为控制变量,以便更准确地测量自变量对因变量的影响。年龄编码如下:小于或者等于30岁(赋值1)、30至40岁之间(赋值2)、40岁以上(赋值3)。岗位资历编码如下:在岗时间小于或者等于三年(赋值1),四至六年(赋值2),七年以上(赋值3)。如果问卷填写者具有管理职务,则赋值1,不是则赋值0。

1. 信度和效度检验

本研究所用量表根据研究需要进行了修正,因此,在进行假设检验之前,有必要先对所有题项做探索性因子分析如表3。分析表明,所有变量均能被有效区分出来,各个题项的因子载荷均不小于0.67。由于本研究数据采集自同一个来源,因此可能存在共同方法偏差问题。为此进行了Harman单因子检验,具体做法是将所有题项合并入一个变量下使用无旋转的主成分分析,如果一个因子被分离出来,或者某个通用因子承担了变量协方差的大部分,则说明存在着显著的共同方法偏差。结果表明,四个初始特征值大于1 的因子被分解出来,第一个因子的初始特征值是3.07,占了总方差的19.88%,四个因子共占了总方差的77.71%。分析结果表明,在Harman单因子检验中,四个因子被分离了出来, 第一个因子占了总方差的约25.6%,共同方法偏差问题不显著。

然后,运用验证性因子分析(CFA)评价整个模型的效度,得到模型的拟合统计指标如下:χ2/df=2.03,p< 0.001,CFI=0.96,NNFI=0.95,GFI=0.97,AGFI=0.93,RMSEA=0.028。测量模型表现出了较高水平的拟合度。上述分析表明,尽管存在着较小的共同方法偏差问题,但四个因子都能被显著地区分开来,同时,对变量之间的关系主要基于交互效应做出,共同方法偏差问题对此类关系的影响要弱一些。[49]共同方法偏差是自行汇报类问卷都存在的问题,在本研究中,共同方法偏差问题尽管存在,但共同方法偏差并未显著影响到本研究中的研究结论。

表3 各个题项的因子载荷

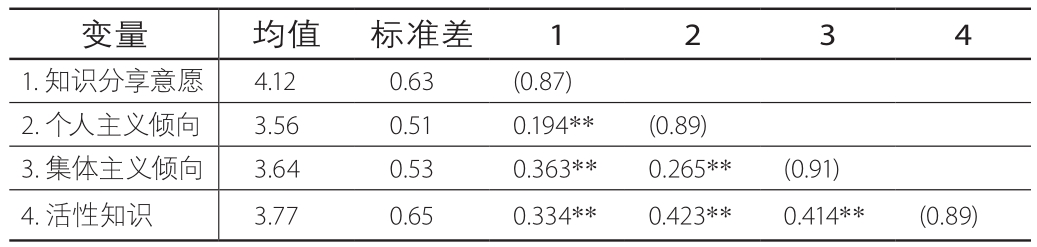

变量的统计特征见表4,对角线的括号内是变量的信度值Cronbach α,由表可见各个变量信度均高于0.8,具有较高的信度,同时变量之间均具有显著的正相关关系。

表4 变量的描述性统计

注:*表示在0.05程度的显著;**表示在 0.01程度的显著(双尾)

2. 假设检验

(1)个人/集体主义倾向对知识分享意愿的影响与差异

采用线性回归分析对前两个假设进行验证,见表5。结果表明H1、H2均得到支持,即个人/集体主义倾向对知识分享意愿均具有显著的正向影响作用。

对于第三个假设,采用的是聚类分析和方差分析相结合的方式。利用快速聚类得出最终的类中心点间的欧氏距离为130.671,这说明第1类与第2类预测样本存在较大的差异。然后利用方差分析检验个人/集体主义倾向对知识分享意愿的影响差异,见表6。结果表明H3得到支持,即个人主义与集体主义倾向对知识分享意愿的影响具有显著差别,并且集体主义倾向的影响显著大于个人主义倾向。

表5 个人/集体主义倾向对知识分享意愿的回归方程

表6 类间预测变量的方差分析

注:R2=0.599;调整后R2=0.284

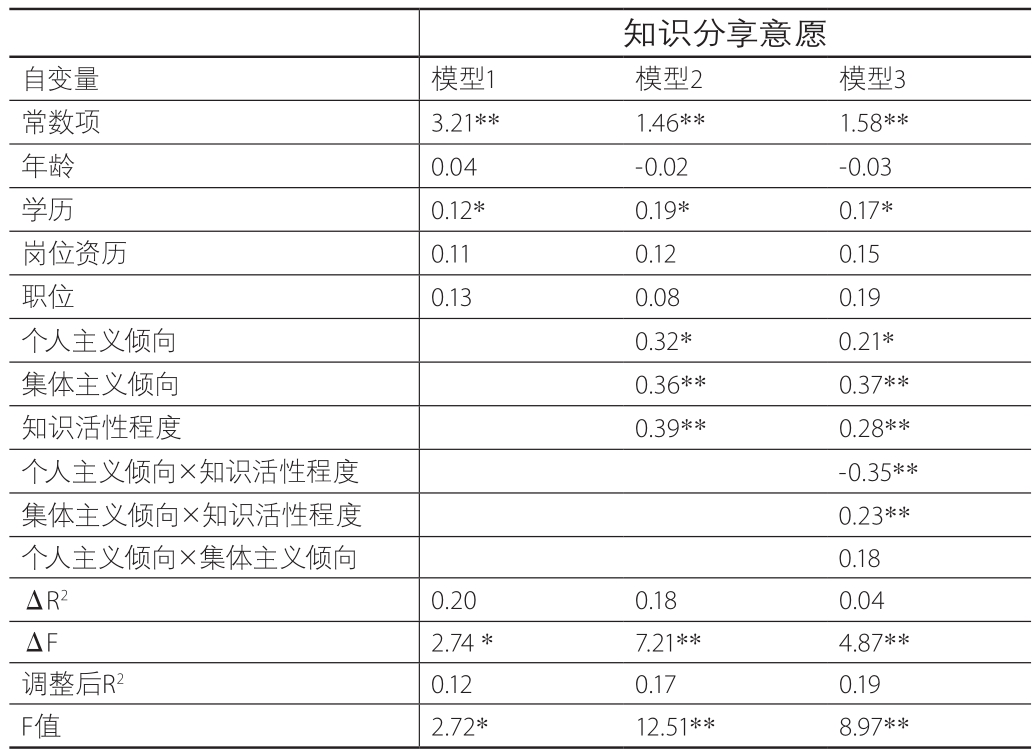

表7 分层多元回归模型结果

注:*表示在0.05程度的显著;**表示在 0.01程度的显著(双尾)

(2)知识活性程度的调节效应

为了检验调节效应的存在,本文采用分层多元回归方法,用三个模型来分析数据。模型1检查了控制变量的作用;模型2在模型1基础上增加了自变量和调节变量,模型3在模型2基础上增加了自变量和调节变量的交互作用。为检验自变量和调节变量的交互项,对所有变量进行了均值中心化处理。使得处理后的样本均值为零,标准差不变,从而减低了多重共线性问题。在对结果的分析中,对调节效应的检验并不需要主效应是显著的,[50]如果交互项与因变量之间的R2显著则调节效应得到支持。[51]采用0.05作为检验的显著水平,分析结果如表7所示,所有模型均达到显著水平。

从模型3结果可见,H4得到了支持,即知识的活性程度显著调节着个人主义倾向与知识分享意愿之间的关系(β=-0.35,p<0.01)。知识的活性程度越高,个人主义倾向对知识分享意愿的影响越弱。

同时H5也得到了支持,即知识的活性程度显著调节着集体主义倾向与知识分享意愿之间的关系(β=0.23,p< 0.01)。知识的活性程度越高,集体主义倾向对知识分享意愿之间的影响越强。(www.chuimin.cn)

个人/集体主义倾向与活性知识的交互项能够解释知识共享意愿4%的变化 (∆R2=0.04, F=4.87, p< 0.01),这说明个人/集体主义倾向与活性知识的交互项比个人/集体主义倾向单独作用于知识共享更具有解释力,因此调节效应显著,从而证明假设4和假设5完全成立。

本文识别了个体个人主义与集体主义倾向对于知识分享意愿的影响,并从知识属性出发探讨知识活性程度对该影响的调节作用。此外,对于活性知识的实证研究和量表开发进行了首次尝试,为活性知识的理论框架和未来的实证检验打下了基础,具有以下几点理论与实践意义:

首先,个人主义与集体主义倾向都对知识分享意愿具有显著的正向影响。这是因为无论从个人激励的角度还是从集体目标激励的角度,两种文化倾向下的个体都会为个人利益或集体利益而贡献他们的知识:前者可能是出于互惠、赢得个人声誉与尊重、实现自我价值等原因,而后者是从集体的利益出发,将分享知识看作是对组织学习、学习型组织的构建,以及提高组织竞争优势的一种手段。人力资源开发管理者已经认识到文化价值倾向对于组织成员态度的影响。[52]本研究验证了个人/集体主义倾向这一个体文化差异显著地影响了知识分享意愿,为进一步探究文化价值倾向的复杂模型提供了参考。[53]

其次,无论从研究样本或推广到总体,集体主义倾向下的知识分享意愿远远大于个人主义倾向下的知识分享意愿,从中可以看出,以组织的目标作为激励方式,培养集体主义组织文化,增强个体的集体主义倾向,将组织或团队的整体利益放在个人成本收益的考虑之前,提供集体目标的激励方式,这对于知识分享的作用远大于外部物质激励、或以个人利益为激励的手段,[21]对于期望获得竞争优势的学习型组织或企业来说,是值得借鉴的。

最后,基于以往文献回顾,本研究首次引入了知识活性程度作为调节个人/集体主义倾向对知识分享影响作用的调节变量,发现了个体文化差异对知识分享的作用机制中的调节因素,即知识的活性程度能够成为个人/集体主义倾向影响知识分享的作用阀门。结果表明,知识的活性程度越高,个人主义倾向与知识分享意愿之间的正向关系越弱。这可能是因为,知识作为成功的要素反映了知识作为竞争优势的来源。Lu等学者讨论了贪婪和自我效能两个内生因素对个体知识共享意愿的影响。在知识共享情境中,贪婪指的是个体试图获得他人的有价值知识而没有互换。[54]因此可以认为,知识的活性程度越高,与知识获取主体的价值取向和道德观念越相关,个体主义倾向者就会越倾向于维护自身利益和竞争优势,从而越倾向于贪婪,导致了对知识分享意愿的弱化;相反地,知识活性程度对集体主义倾向与知识分享意愿之间关系存在显著调节作用,即知识的活性程度越高,集体主义倾向与知识分享意愿之间的正向关系越强。可能的原因是,知识的活性程度越高,所对应的个体价值感知与组织的集体价值观和氛围越相关,越可能激发组织成员出于实现组织目标、对于组织的情感承诺、组织文化和信仰等动机而将集体目标放在首位,[21]从而更自发地与组织内其他成员共享知识,共同进步,因此在集体主义倾向的影响下,分享意愿也会越强。

以上研究结论对于组织的启示是,不同的文化倾向对于知识分享意愿的影响程度不同,集体主义倾向远远大于个人主义倾向的影响,同时知识活性程度在不同的文化倾向下所发挥的调节作用也不同,在集体主义倾向起到了强化作用,而在个人主义倾向下则起到了弱化作用。因此在采取人力资源开发手段之前,管理者和人力资源专家需要认清知识属性以及员工的文化倾向差异,而不是在组织中完全采取统一无差别的知识管理策略。要重视培养以集体目标为主的个人与组织文化和倾向,利用活性知识与员工价值观念的契合与交互效应,将知识分享化为内生动机,促进组织的知识分享和交流,这对于组织竞争力的提升和知识的分享与传播很有意义。与本研究相关的进一步研究方向可归纳为:

第一,虽然验证了个人/集体主义倾向对知识分享意愿具有正向作用,但是缺乏对作用机理的详细探究。例如,个人主义倾向是如何通过个人竞争优势的感知,或对个人声誉的追求,进而影响了分享意愿的?集体主义倾向是如何通过组织认同、组织承诺和公民行为等因素作用于知识分享意愿的?这些都需要在以后的研究中进行深入探索,以丰富现有的理论框架。

第二,缺少对其它影响知识工作者内生动机的重要因素的控制,例如共享知识所获得的收益、对待知识共享的态度等,[10]因而未能在控制外部环境的影响下检验各个假设,在以后的研究中需要关注并进一步完善模型。

第三,关于活性知识的调节作用以及机制还有待于进一步完善,尤其是活性知识在本质上与个体价值观的密切关联,可以通过探讨传统性等其它文化变量与活性知识的交互作用或者潜在关系,从而进一步为本土化研究奠定基础。

第四,样本的选取仅局限于中国一个城市,具有地理上的局限性。关于活性知识的量表完善还需要在跨文化的情境下选取大样本进行验证。同时,在不同的组织内研究活性知识的作用机制也是未来研究的方向,从而增强活性知识在理论分类和实证检验中的普适性。①

参考文献

[1] Bock G. W., Kim Y. G.. Breaking the Myths of Rewards: An Exploratory Study of Attitudes about Knowledge Sharing. Information Resources Management Journal, 2002, 15(2): 14-21.

[2] Kankanhalli, A., Tan, B. C. Y., Wei, K. K.. Contributing Knowledge to Electronic Knowledge Repositories: An Empirical Investigation. MIS Quarterly, 2005, 29(1): 113-143.

[3] Schepers, P., Van Den Berg, P. T.. Social Factors of Work-environment Creativity. Journal of Business and Psychology, 2007, 21(3): 407-428.

[4] Constant D., Kiesler S. Sproull L.. What` s Mine is Ours, or is It? A Study of Attitudes about Information Sharing. Information System Research, 1994, 5(4): 400-421.

[5] Triandis, H. C.. Individualism and Collectivism. Boulder, CO: West View Press. 1995.

[6] Hwang, Y., Kim, D. J.. Understanding Affective Commitment, Collectivist Culture, Social Influence in Relation to Knowledge Sharing in Technology Mediated Learning. IEEE Transactions on Professional Communication, 2007, 50(3): 232-248.

[7] 杨国枢, 黄光国, 杨中芳. 华人本土心理学. 重庆: 重庆大学出版社, 2008: 848-849.

[8] Chen C. C., Meindl, J. R., Hui, H.. Deciding on Equity or Parity: A Test of Situational, Cultural, Individual Factors. Journal of Organizational Behavior, 1998, 19(2): 115-129.

[9] 廖飞, 冯帆, 杨忠. 组织激励与知识员工的信息产出. 经济管理, 2008, (1): 11-16.

[10] Burgess, Diana. What Motivates Employees to Transfer Knowledge Outside their Work Unit? Journal of Business Communication, 2005, 42(4): 324-348.

[11] 冯帆, 廖飞. 知识的属性、粘度与知识转移. 科技进步与对策, 2008, (8): 182-185.

[12] 廖飞, 施丽芳, 茅宁, 丁德明. 竞争优势感知、个人声誉激励与知识工作者的内生动机: 以知识的隐性程度为调节变量.南开管理评论, 2010, (1): 6.

[13] Yang, B.. Toward a Holistic Theory of Knowledge and Adult Learning. Human Resource Development Review, 2003, 2(2): 106-129.

[14] Baiyin Yang, Wei Zheng, Chris Viere. Holistic Views of Knowledge Management Models Advances in Developing Human Resources, 2009, 11(3): 273-289.

[15] Janz B. D., Prasarnphanich P.. Understanding the Antecedents of Effective Knowledge Management: The Importance of a Knowledge-centered Culture. Decision Science. 2003, 34(2): 351-384.

[16] Bock, GW., Zmud, R. W., Kim, Y. G., Lee, J. N.. Behavior Intention Formation in Knowledge Sharing: Examining the Rolesof Extrinsic Motivators, Social-psychological Forces, Organizational Climate. MIS Quarterly, 2005, 29(l), 87-111.

[17] Kathryn, M. B., Abhishek, S.. Encouraging Knowledge Sharing: The Role of Organizational Reward Systems. Journal of Leadership Organizational Studies, 2002, 9(1): 64.

[18] Jones, S.. Employee Responsibilities and Knowledge Sharing in Intelligent Organization. Employee Responsibilities and Right Journal, 2002, 14(2-3): 69-78.

[19] Ko D., Kirsch L. J., King W. R.. Antecedents of Knowledge Transfer From Consultants to Clients in Enterprise System Implementations, MIS Quarterly, 2005, 29(1): 59-85.

[20] Wasko, M. M., Faraj, S.. Why should I Share? Examining Social Capital and Knowledge Contribution in Electronic Networks of Practice. MIS Quarterly, 2005, 29(1): 35-57.

[21] Nawati D., Craig A.. Behavioral Adaptation within Cross-cultural Virtual Teams,” IEEE Trans. Prof. Commun, 2006, 49(1): 44-56.

[22] McCoy S., Galletta D., King W.. Integration National Culture into IS Research: The Need for Current Individual-level Measures, Commune. IS, 2005, 15(3): 211-224.

[23] Hofstede G.. Values Survey Modules Manual. Tilburg. The Netherlands: IRIC: Tilburg University, 1994.

[24] Hofstede, G.. Cultures and Organizations: Software of the mind. London: McGraw-Hill, 1997.

[25] Dorfman, P. W., Howell, J. P.. Dimensions of National Culture and Effective Leadership Patterns: Hofstede Revisited. Advances in International Comparative Management, 1988, (3): 127-150.

[26] Cabrera, E. F., Cabrera, A.. Fostering Knowledge Sharing through People Management Practices. International Journal of Human Resource Management, 2005, 16(5): 720-735.

[27] Gupta, A. K., Govindarajan, V.. Knowledge Management` s Social Dimension: Lessons from Nucor Steel. Sloan Management Review, 2000, 42(1): 71-80.

[28] Nonaka, I.. A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. Organization Science, 1994, 5(1): 14-37.

[29] Polanyi, M.. The Tacit Dimension. London: Routledge Kegan Paul, 1966.

[30] Tsoukas, H., Vladimirou, E. F. I.. What is Organizational Knowledge? Journal of Management Studies, 2001, 38(7): 973-993.

[31] Hofstede G.. Culture` s Consequences: International Differences in Work-related Values. Beverly Hills, CA: Sage. 1984.

[32] Parsons, T., Shills, E.. Toward a General Theory of Social Action. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1951.

[33] 黄任之. 青少年个人主义—集体主义外部特点和内因特征研究. 中南大学博士论文, 2008: 23-24.

[34] Samovar, L. A., Porter, R., Stefani, L.. Communication between Cultures. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2000.

[35] Ho, D. Y. F., Chiu, C. Y.. Component Ideas of Individualism, Collectivism, Social Organization: An Application in the Study of Chinese Culture. CA, US: Sage Publications, 1994.

[36] Fijineman et. al.. Individualism-collectivism: An Empirical Study of a Conceptual Issue. Journal of Cross-Cultural Psychology, 1996, 27(4): 381-402.

[37] Triandis, Leung, Villareal, Clark. Allocentric Vs. Idiocentric Tendencies: Convergent and Discriminant Validation. Journal of Research in Personality, 1985, 19(4): 395-415.

[38] Markus, H., Kitayama, S.. Culture and Self: Implications for Cognition, Emotion and Motivation. Psychological Review, 1991, 98(2): 224-253.

[39] Ting-Toomey, S.. Communicating across Cultures. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2008.

[40] Wagner, J. A., Moch, M. K.. Individualism-collectivism: Concept and Performance. Academy of Management Journal, 2002, 44(5): 96-104.

[41] Olcay, I., E.. Individualism and Collectivism in a Model and Scale of Balanced Differentiation and Integration. The Journal of Psychology, 1988, 132(1): 95-105.

[42] Hofstede G.. Culture and Organizations: Software of the Mind. London: McGraw-Hill, 1991.

[43] Triandis, Harry C., Gelfand, Michele J.. Converging Measurement of Horizontal and Vertical Individualism and Collectivism. Journal of Personality and Social Psychology, 1998, 74(1): 118-128.

[44] Markus, H., Kitayama, S.. Culture and Self: Implications for Cognition, Emotion and Motivation. Psychological Review, 1991, 98: 224-253.

[45] Matsui, Tamao; Kakuyama, Takashi; Onglatco, Mary U.. Effects of Goals and Feedback on Performance in Groups. Journal of Applied Psychology, 1987, 72(3): 407-415.

[46] 曾宪聚, 席酉民, 杨百寅. 组织协作秩序的扩展及其知识逻辑——和谐管理理论的视角. 管理学家. 2008, (3): 211-213.

[47] Edwin A. J. Van Hooft., Mireille De Jong. Predicting Job Seeking for Temporary Employment Using the Theory of Planned Behaviour: The Moderating Role of Individualism and Collectivism. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2009, 82(2): 295-316.

[48] Heiman, Bruce A., Nickerson, Jack A.. Empirical Evidence Regarding the Tension between Knowledge Sharing and Knowledge Expropriation in Collaborations. Managerial and Decision Economics, 2004, 25(6-7): 401-420.

[49] Brockner, Joel., Siegel, Phyllis A., Daly, Joseph P., Tyler, Tom., Martin, Christopher. When Trust Matters: The Moderating Effect of Outcome Favourability. Administrative Science Quarterly, 1997, 42(3): 558-583.

[50] Baron, R., Kenny, D.. The Moderator-mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, Statistical Considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6): 1173-1182.

[51] Begley Thomas M., Lee Cynthia., Hui Chun. Organizational Level as a Moderator of the Relationship between Justice Perceptions and Work-related Reactions. Journal of Organizational Behavior, 2006, 27(6): 705-721.

[52] Francis, J. L.. Training across Cultures. Human Resource Development Quarterly, 1995, 6(1): 101-107.

[53] Kirkman B. L., Shapiro D. L.. The Impact of Cultural Values on Job Satisfaction and Organizational Commitment in Selfmanaging Work Teams: The Mediating Role of Employee Resistance. Academy of Management Journal, 2001, 44(3): 557-569.

[54] Lu, Lin, Leung, Kwok. Koch, Pamela Tremain. Managerial Knowledge Sharing: The Role of Individual, Interpersonal, Or-ganizational Factors. Management and Organization Review, 2006, 2(1): 15-41.

注释

①本文特别感谢吉林大学商学院人力资源管理系李虹颖在数据采集与资料整理方面做出的贡献。

The Study on the Relationships between Individualism/ Collectivism Orientation and Knowledge Sharing Intention: The Moderating Effect of Affectual Knowledge

Yu Mi

Bussiness School, Jilin University

Abstract The current studies have investigated the various factors which affect the knowledge sharing intention. However, the effects mechanism of knowledge attributes and individual cultural orientation on the knowledge-sharing in the individual level have not been deeply probed into. The purpose of this study is to add new insights into the mechanism through which individual cultural orientation relates to their knowledge sharing intention. At the same time, affectual knowledge was tested as a potential moderator between individual cultural orientation and knowledge sharing intention. Compared to conceptual knowledge and perceptual knowledge, affectual knowledge is more related to the value and affection of individuals. A survey study was conducted on 400 employees from the First Automobile Group in China. The study findings suggest that individualism and collectivism orientation have significant positive effects on knowledge sharing intention. The individuals with high individualism orientation or collectivism orientation are all willing to share knowledge with other fellows during daily work. Besides, the ones who are more collectivism orientated are more willing to share their knowledge than the ones who are more individualism orientated. The second major finding of this study is that the knowledge attribute of affectual knowledge influences how well people translate their cultural orientation into knowledge sharing intention. When the knowledge is highly affectual, people who are culturally more collectivism orientated tend to share their knowledge more than people who are culturally more individualism orientated. That is, the affectual knowledge significantly moderates the relationships between individualism/collectivism orientation and the knowledge sharing intention. HRD implications are drawn that human resource managers and practitioners should pay more attention on the cultural orientation of employees as well as the attribute of the disseminated knowledge in the organization. The findings of this study also enlighten researchers to explore the mediating mechanism between individual cultural orientations and knowledge sharing intention more deeply in the future study in order to improve the theoretical framework.

Key Words Individualism/Collectivism Orientation; Knowledge Sharing Intention; Affectual Knowledge

于米,吉林大学商学院博士研究生,研究方向为知识管理、人力资源管理

有关中国本土管理研究的文章

我以为,西方国际关系三大理论范式都忽略了一个重要的社会性要素:社会互动过程和与之密切相关的社会性关系。过程包含关系,关系建构过程,过程的核心是运动中的关系,关系的运动形成了过程。[3]根据第一章中对形而上要素重要意义的讨论,本章提出这样一个过程建构主义的基本分析框架及其核心假定,目的是在形而上层面勾勒一种以中国理念为核心的国际关系理论的轮廓。......

2024-01-10

为此,乡村教师的学习文化需要乡村教师在教学实践活动中,对课程知识进行理解、吸收、传授、保存、加工和创新,从而完成自身学习文化的建设。乡村教师的“乡土性”决定了乡村教师学习文化的独特性,具体到乡村教师教学、学习以及课程知识。为此,在对乡村教师教育课程体系和内容的设计时,要充分体现“乡土性”。深刻分析乡村学校与“三农”的复杂关系,以及乡村文化的关注,形成具有核心价值观、丰富内涵的学习和生存方式。......

2023-11-16

涉及在语言的学习中多读多写与理性知识的关系以及如何利用等问题,就目前说,大家的认识还不一致,甚至很有分歧,所以需要多说几句。这是特别重视“熟”的一方面,放松甚至不管“知”,即组词造句规律的一面。以知统熟甚至以知代熟的办法是新的,我们不能不考察一下,效果究竟如何。这可以说明,就是在判定对错上,占上风的仍旧是习惯,不是知识。问题还不到此为止,因为过于强调知,它就不可避免地要扩张地盘,侵犯熟。......

2023-08-07

中文名 欧亚旋木雀拉丁名 Certhia familiaris英文名 Eurasian Treecreeper分类地位 雀形目旋木雀科体长 12~15cm体重 7~9g野外识别特征 小型鸟类,喙长而下弯,后爪弯曲甚长,楔形尾直挺且羽端较尖;上体棕褐色具白色纵纹,翼和尾黑褐色具棕白斑,翼上具两道棕斑,下体白色;喜沿树干呈螺旋状向上攀爬。反复地沿树干呈螺旋式向上攀缘,啄食树皮表面和缝隙中的昆虫。雏鸟晚成,经双亲共同喂养15天后可离巢,仍由亲鸟带领活动并喂食数日。......

2023-11-03

在一个充满争论的学术世界里,在一个追逐风尚以至过度的世界里,知识分子的责任就是理解和恢复一种恰当的平衡。[46]看起来,章学诚似乎拒绝朱熹建立在新儒学根基之上的普遍知识的理想。但这并不是章学诚真正想说的。在此,章学诚说,这要求对当前的制度有同样细致的研究。换句话说,就是在寻求知识的同时没有看到真实存在的东西。对于学者来说,关注当前而非仅仅关注过去,不仅是认识上的需要,而且也是他......

2023-11-20

基础教育课程改革重视和突出学习方式的转变,学习方式的变革是新课程改革的显著特征之一。单一,被动,陈旧的学习方式,是影响素质教育推进的障碍,是限制学生全面发展的桎梏。为使教师和学生摆脱传统知识观的钳制。......

2024-01-31

沈心工,生于上海,原名庆鸿。沈心工编创乐歌的目的在于为儿童身心健康发展,丰富儿童生活,提高儿童思想德行与审美情操做力所能及之事。1905年秋李叔同留学日本。在音乐上,李叔同的成就也是引人注目的。同沈心工先生一样,李叔同亦是我国近代儿童音乐创作的关注者、实践者和先驱者。......

2023-10-26

相关推荐