学习判断中锚定效应的干预研究摘要:学习判断是元认知监测的一种重要形式。而预警在降低锚定效应负面影响中的作用是不可忽视的。但是预警对降低锚定效应在个体判断决策中的影响是有限制的,并不能在所有锚定效应中都能有效降低锚定值对被试的影响。在学习判断过程中,可通过对被试的预先警告,降低锚定效应对被试学习判断准确性的影响。在此基础上,实验二通过引入预警机制,减弱或消除被试在学习判断中出现的锚定效应。......

2023-11-30

元理解监测精确性与自我解释

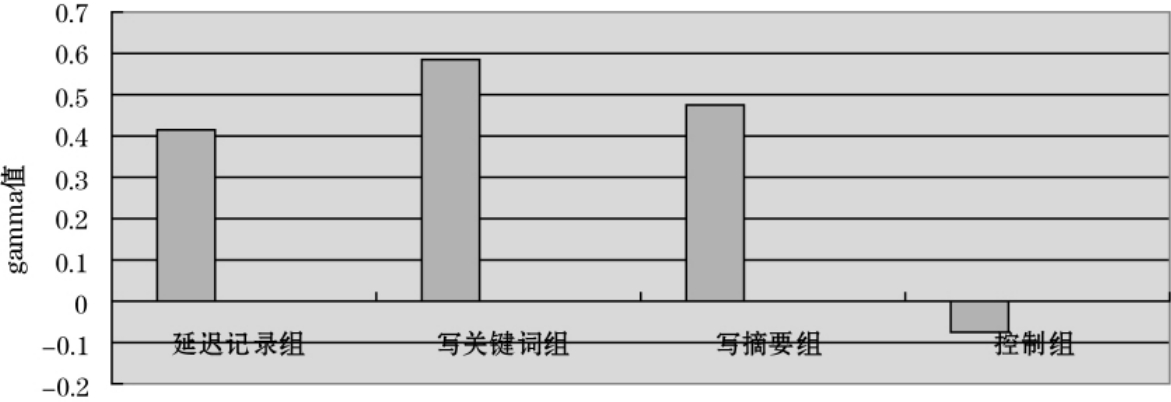

摘要:学习是教育心理学研究的中心主题,阅读理解则是学习过程中非常重要的一个方面。元认知是人类的高级认知技能,是“关于认知的认知”,认知科学与阅读理解研究的结合使得人们越来越关注对于阅读过程中的元认知活动——元理解的研究。如何提高元理解监测的精确性是近年来元理解研究领域的重点。在教学情景中,自我解释被定义为任何学习者向其自身做出解释,以此力图理解新信息的活动,本研究采用这一概念作为阅读理解过程中自我解释的定义。本研究分为两个实验,实验结果表明:(1)阅读后自我解释即时记录组被试对自己的理解程度评价最高;(2)自我解释各组之间测验正确率不存在显著差异;(3)各组进行自我解释的时间存在显著差异,即时记录组被试在做自我解释上花了最多的时间;(4)延迟自我解释(记录结果)能够有效地提高元理解监测的精确性,存在元理解监测的延迟效应。(5)各组的判断值和测验成绩均不存在显著差异;(6)自我解释、写关键词、写摘要三种深加工措施在延迟的条件下都显著提高了元理解监测的精确性,写关键词组的精确性接近0.6,达到了一个比较高的水平。

关键词:元理解监测 精确性 自我解释 情境模型 自我调节学习

1 问题提出

学习是教育心理学研究的中心主题,也是教育体系中一个基本的关注点。教育者往往要求学生们阅读并理解大量的信息,如字词、句子、文章等,因此阅读理解一直都是教育心理学家们研究的重点。70年代之后,信息加工技术兴起,现代认知心理学迅猛发展,从而刺激了研究者对于阅读理解的认知加工过程的研究。近十多年以来,研究者们更多地关注那些密切联系实际教学、与学习情境相匹配的研究,如对阅读过程中的元认知活动—元理解(metacomprehension)的研究渐渐成为元认知研究的重点。

元理解(metacomprehension)指的是个体在阅读理解过程中的元认知(metacognition)活动。元理解监测(也叫元理解判断)是指个体对自己刚读过的文章的理解程度的判断或对随后阅读理解测验成绩的预测。元理解监测的精确性(Metacomprehension monitoring Accuracy)也叫元理解判断的精确性、元理解精确性(Metacomprehension Accuracy)、理解校准(Calibration of Comprehension)、测验预测精确性(Accuracy of Test Predictions),就是个体能准确评估自己理解程度的能力

元理解监测是一个在线文本学习的过程(Maki&Berry,1984)。Thiede,Anderson,&Therriault(2003)的研究显示精确的监测在学习上扮演的重要角色,是通过操作监测精确性以及调查其在调节学习上的影响来实现的。与监测精确性比较差的被试相比,较精确地监测理解的被试能更好地决定重读哪篇文章。根据元理解判断发生时间的不同,可以分为即时判断和延迟判断。近年来,元理解监测精确性的研究一般采用延迟条件下的判断来计算精确性。元理解监测精确性的研究一般能够收集到3种数据:判断值(判断等级)、测验成绩(回答正确的百分比)以及通过两者计算出来的精确性(包括相对精确性和绝对精确性)。元认知研究中探讨的个体判断或预测的精确性有两种,一种是绝对精确性(absolute accuracy),第二种是相对精确性(relative accuracy)。研究中,一般使用个体理解判断的等级与标准测验的相关来测量元理解监测的相对精确性(陈启山,2007)。Nelson首先推荐使用Gamma相关系数(Goodman–Kruskal Gamma correlations)作为元认知监测(包括JOL、FOK、EOL及JOC等)精确性的测量指标,随后得到广泛应用(Nelson,1984)。本文也采用此种测量指标。

目前,元理解监测精确性的普遍低下。导致元理解判断精确性低下的原因主要有领域熟悉性假说(domain familarity hypothesis)、加工容易性假说( ease-of-processing(EOP) hypothesis)、瞬间通达假说(momentary accessibility hypotheses)、适当迁移监测假说(transfer-appropriate-monitoring)、工作元认知假说(workingmetacognition(WMC) hypothesis)。研究者们分析了上述导致元理解精确性低下的原因,并在后来的研究中不断地对这些假说进行实验研究,探讨假说的正确与否,并尝试通过一些措施(如使判断与测验配对)来提高元理解监测的精确性。

近几年来,研究者们发现通过重读和写摘要的方法可以作为强化编码来促进认知深加工的措施。另外,Thiede,Anderson,&Therriault(2003)提出了产生延迟关键词(Delayed-Keyword),即让被试产生5个最能概括每篇文本本质的关键词。主动的认知加工任务—产生关键词,以及阅读和产生关键词之间的延迟,是提高元理解精确性的关键。这种“延迟关键词效应”被Thiede,Dunlosky,Griffin,&Wiley(2005)等人复制,他们讨论了之所以延迟关键词的产生能提高精确性,是因为它迫使读者去评估他们对文本的综合理解。延迟关键词组的监测精确性达到0.6以上。

20世纪90年代以来,对一般领域学习活动的研究指出,要使学习活动更加有效,就要求学生利用原有知识,积极地建构新知识,而自我解释(Self-explaining)就是这样一种学习者主动积极建构的学习活动。自我解释这一概念最初由Chi等人(1989)在研究物理力学时发现并提出的,认为自我解释指“学习者针对示例中的描述说出的一些关于物理的实质性的东西”。Chi,(1994); Wiley,(2001); Wiley,Voss(1999)指出当阅读时产生自我解释将帮助读者形成一个更连贯的情境模型。Griffin,Wiley,and Thiede在2008年做的一个关于重读的研究中,在第二次阅读前加入一个自我解释的指令,结果这提高了元理解监测的精确性,并且使其达到了一个非常高的水平(0.63),是文献中发现的迄今为止最高水平的元理解精确性(Thiede,et al 2005)。因此他们认为自我解释才是直接促进了个体在情境水平的加工,从而使他们利用了更为有效的理解判断线索。也就是说,自我解释促进读者在情境模型水平的加工,从而能够通达有效的线索类型。这种关于自我解释效应的线索-通达解释与日益流行的线索利用观点(更强调线索的有效性)相当一致(e.g.,Koriat,1997; Maki,1998; Rawson&Dunlosky,2002?; Weaver et al.,1995)。由于Griffin等人(2008)的研究只是把自我解释放在重读中进行研究,会造成影响效果的混淆(与重读效应重复而导致效果的混淆),因此,在本文的实验研究中,对自我解释进行了单独的操纵,力图对自我解释效应进行更深入的研究。

本文围绕“元理解监测的延迟效应”假说来设计两个实验,力图在前人研究的基础上有所突破和创新。如果规定了思考的内容与方式,也就是使思考具体化,保证思考的质量,则思考也可以起到提高元理解精确性的作用。而自我解释就可以作为一种非常具体的思考方式进入我们的研究。

2 实验1

2.1 实验方法

2.1.1 被试

浙江师范大学120名本科生(大一至大三),剔除无效数据后为115人,其中男生51人,女生64人,视力或矫正视力正常。

2.1.2 实验材料

阅读材料改编自ACT测验准备材料的6篇文章,300-400个单词(翻译成中文后是600-700个字)之间的说明文(FK9.5-12.0)(Rawson&Dunlosky,2002),一篇为练习文章,其余5篇为正式实验的文章,主题包含自然科学、社会科学、人文学科等。每篇文章配有6个推论性测验题(选择题)。

2.1.3 实验设计

以产生任务时间(阅读前/阅读后即时/阅读后延迟)、自我解释方式(记录/思考)为自变量的被试间设计,因变量为元理解判断的精确性和测验成绩。随机分配被试进入6种实验条件:控制组(无自我解释)、阅读前自我解释组、阅读后即时自我解释记录组、阅读后即时自我解释思考组、阅读后延迟自我解释记录组、阅读后延迟自我解释思考组。

2.1.4 实验程序

实验采用E-prime编制程序,在计算机上呈现。首先呈现本实验的指导语,在充分理解本实验的指导语后,进入练习阶段,各组的练习程序与正式实验阶段程序相同(见表1),鼓励被试在练习阶段提出关于程序的问题。完成练习测验后,进入正式实验,被试完成实验后将得到一定价值的小礼物作为报酬。正式实验阶段各组程序如下:

在控制组,被试先阅读5篇文章,由被试自由控制阅读时间,文章呈现顺序随机,随后进行元理解监测的判断,即呈现每篇文章的题目,要求被试判断“你认为你对上述题目的文章理解得有多好?”,然后做出等级判断: 1(很差)~7(很好),并通过按键盘上相应的数字键输入对每篇文章的判断(如:被试认为自己很好地理解了文章,就按数字键“7”)。被试完成所有的判断以后进入测验,完成每篇文章相对应的6个推论性的测验题目,被试通过按相应的数字键输入答案(1-A,2-B,3-C,4-D)。完成5篇文章相对应的题目后就完成了整个实验。

在阅读前自我解释组,首先给被试呈现一个自我解释的指令,要求其认真理解后进入阅读文章,阅读每篇文章之前都先呈现一个自我解释的指令,文章呈现顺序随机。在阅读完5篇文章后,被试进行元理解监测的判断,最后完成5篇文章相对应的题目。

在阅读后即时自我解释思考组,首先让被试阅读一篇文章,然后对这篇文章进行自我解释,即根据自我解释的指令进行思考,每篇文章阅读完后都要进行相应的自我解释;在完成5篇文章的阅读和自我解释后,被试针对每篇文章进行元理解监测判断,最后再完成5套相应的测验题。而阅读后即时自我解释记录组,其他步骤都与即时思考组一样,除了要求被试在进行自我解释时需要在白纸上记录自我解释的结果(无需写出所有的内容,目的是迫使被试进行自我解释,与思考区分开来)。

在阅读后延迟自我解释思考组,首先让被试先阅读5篇文章,接着根据呈现的标题对5篇文章进行自我解释,即根据自我解释的指令进行思考,然后对5篇文章进行元理解监测判断,最后再完成5套相应的测验题。在阅读后延迟自我解释记录组,其他步骤都与延迟思考组一样,除了要求被试在进行自我解释时需要在白纸上记录自我解释的结果(无需写出所有的内容,目的是迫使被试进行自我解释,与思考区分开来)。

2.2 实验结果

2.2.1 判断值和测验成绩

首先计算每个被试5篇文章的判断值和相对应的测验成绩(用正确题数的百分比表示);随后取中位数作为每个被试整个实验的判断值和测验成绩。

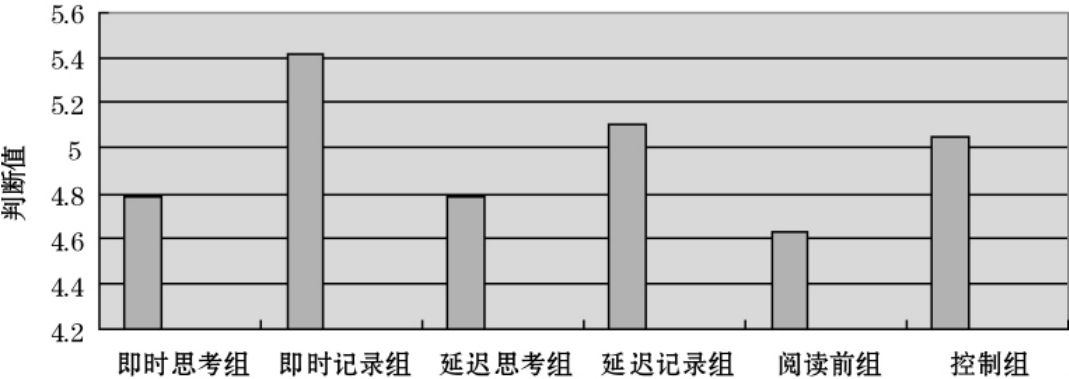

根据单因素方差分析所得,各组之间判断值存在显著差异(F=2.482,p<.05),通过事后比较发现,阅读后自我解释的即时记录组与即时思考组、即时记录组与延迟思考组存在显著差异(p<.05),阅读后自我解释即时记录组与阅读前自我解释组存在及其显著的差异(p<.01),阅读前自我解释组与阅读后自我解释延迟记录组存在边缘显著性差异(p=.067),阅读后自我解释即时记录组被试对自己的理解程度评价最高。见图2.1。根据单因素方差分析所得,自我解释各组之间测验正确率不存在显著差异(F=0.746,p>.05)。见图2.1。

图2.1 各组判断值统计表

图2.1 各组测验正确率统计表

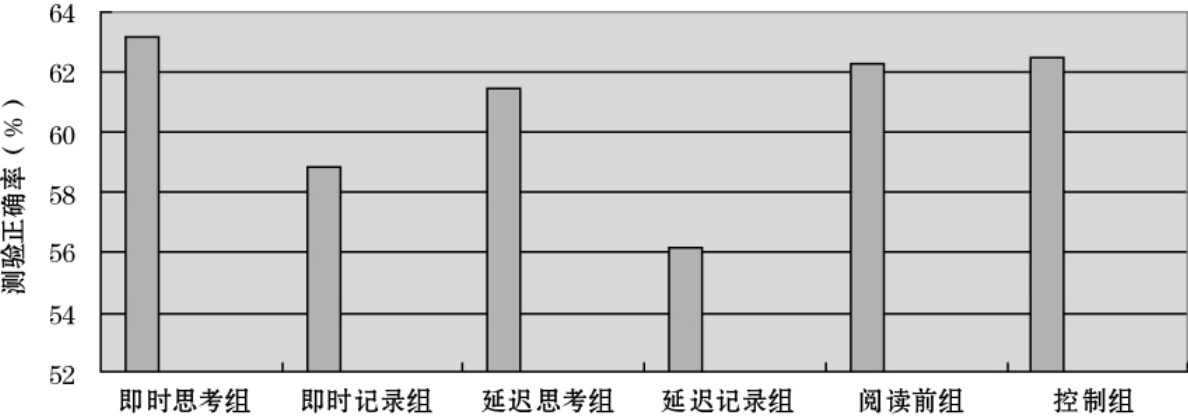

2.2.2 各种条件下做自我解释在时间上的差异

本实验考察了在不同的时间段(阅读前/阅读后即时/阅读后延迟),不同的自我解释方式(思考/记录)对元理解监测精确性的影响。那么在不同的组中,被试是否按照指令对文章进行不同的深加工(思考自我解释的内容或把自我解释的结果记录下来)呢?我们试图通过分析做自我解释的时间来回答这个疑问。在程序设计时,我们对每个要求做自我解释的指令步骤都进行了时间的记录,也就是说,每个被试在每篇文章的自我解释阶段所花的时间(self-explaining time,简称SET)都被记录了下来。因此我们把每个被试的5个SET的中位数(为减少极端值的影响)作为每个被试做自我解释的时间,然后对每个条件下各组做自我解释的时间进行方差分析。描述性统计见图2.2。首先考察自我解释的思考组(包括即时思考组,延迟思考组和阅读前组)与记录组(包括即时记录组和延迟记录组)在时间上是否存在差异。根据统计所得,自我解释的思考组与记录组在时间上存在显著差异(t(93)=-2.755,p<.01)。

图2.2 各种条件下做自我解释时间的统计表

根据单因素方差分析所得,各组进行自我解释的时间存在显著差异(F= 3.307,p<.05),通过事后比较发现,即时记录组与阅读前组存在及其显著的差异(p=.001),即时记录组与即时思考组存在显著差异(p<.05),即时记录组与延迟思考组存在边缘显著性差异(p=.060),即时记录组被试在做自我解释上花了最多的时间。

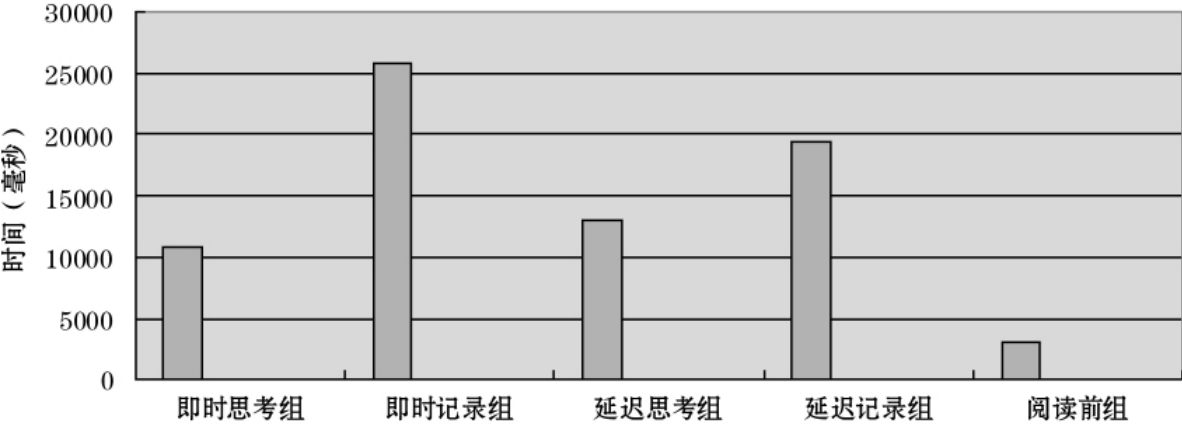

2.2.3 元理解监测精确性

首先考察自我解释的思考组(包括即时思考组,延迟思考组和阅读前组)与记录组(包括即时记录组和延迟记录组)在元理解监测精确性上是否存在差异。根据统计所得,自我解释的思考组与记录组在精确性上存在边缘显著性差异(t(93)=-1.897,p=.061)。

根据单因素方差分析发现,各组在元理解监测精确性上存在显著差异(F= 1.531,p<.05)。通过事后比较发现,即时思考组与延迟记录组存在显著差异(p<.05),延迟思考组和延迟记录组存在显著差异(p<.05),延迟记录组和控制组存在显著差异(p<.05)。观察平均数发现,延迟记录组的精确性最高(见图2.3)。

图2.3 各组gamma值统计表

3 实验2

3.1 实验方法

3.1.1 被试

浙江师范大学80名本科生(大一至大三),剔除无效数据后为78人,其中男生31人,女生47人,视力或矫正视力正常。

3.1.2 实验材料

阅读材料改编自ACT测验准备材料的6篇文章,300-400个单词(翻译成中文后是600-700个字)之间的说明文(FK9.5-12.0),一篇为练习文章,其余5篇为正式实验的文章,主题包含自然科学、社会科学、人文学科等。每篇文章配有6个推论性测验题(选择题)。

3.1.3 实验设计

以做自我解释、写关键词、写摘要为自变量的单因素被试间设计,以元理解判断的精确性和测验成绩为因变量。随机分配被试进入四个组:控制组、自我解释组、写关键词组、写摘要组。

3.1.4 实验程序

实验采用E-prime编制程序,在计算机上呈现。首先呈现本实验的指导语,在充分理解本实验的指导语后,进入练习阶段,各组的练习程序与正式实验阶段程序相同(见表4.3),鼓励被试在练习阶段提出关于程序的问题。完成练习测验后,进入正式实验,被试完成实验后将得到一定价值的小礼物作为报酬。正式实验阶段各组程序如下:

在控制组,被试先阅读5篇文章,由被试自由控制阅读时间,文章呈现顺序随机,随后进行元理解监测的判断,即呈现每篇文章的题目,要求被试判断“你认为你对上述题目的文章理解得有多好?”,然后做出等级判断: 1(很差)~7(很好),并通过按键盘上相应的数字键输入对每篇文章的判断(如:被试认为自己很好地理解了文章,就按数字键“7”)。被试完成所有的判断以后进入测验,完成每篇文章相对应的6个推论性的测验题目,被试通过按相应的数字键输入答案(1-A,2-B,3-C,4-D)。完成5篇文章相对应的题目后就完成了整个实验。

在阅读后延迟自我解释记录组,被试先阅读5篇文章,接着根据呈现的标题对5篇文章进行自我解释,即根据自我解释的指令在白纸上进行记录,然后对5篇文章进行元理解监测判断,最后再完成相应的测验。在写关键词组,被试先阅读5篇文章,接着根据呈现的标题写出5篇文章的关键词,每篇文章需要写出5个关键词,然后对5篇文章进行元理解监测判断,最后再完成相应的测验。

3.2 实验结果

3.2.1 判断值与测验成绩

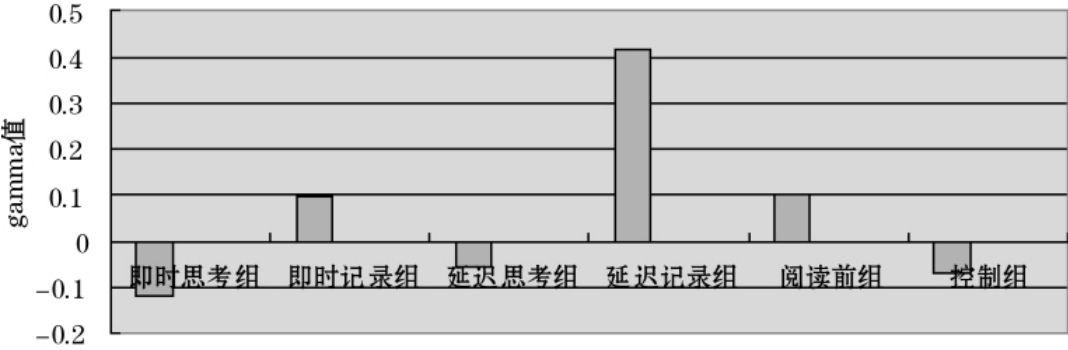

元理解监测的精确性反映的是监测判断值与测验成绩之间的某种相关,所以先对这两者进行描述性统计。与实验1一样,首先计算每个被试5篇文章的判断值和相对应的测验成绩(用正确题数的百分比表示);随后取中位数作为每个被试整个实验的判断值和测验成绩。根据方差分析所得,各组的判断值不存在显著差异(F= 0.901,p>.05)。测验成绩也不存在显著差异(F= 1.371,p>.05)。

3.2.2 元理解监测精确性

根据方差分析所得,各组在元理解监测精确性上存在显著差异(F=5.11,p<.05)。通过事后比较发现,控制组与延迟记录组存在显著差异(p<.05),控制组与写关键词组、写摘要组存在及其显著的差异(p<.01)。三组深加工措施组之间不存在显著差异,观察gamma值发现,写关键词组的精确性接近0.6,达到了一个比较高的水平。自我解释、写关键词、写摘要三种深加工措施在延迟的条件下都显著提高了元理解监测的精确性,见图3.1。

4 总讨论

本研究在元理解监测精确性的框架下,围绕如何提高监测精确性进行了一些实验,探讨了促进个体深入加工的认知任务——自我解释——是如何影响元理解监测的精确性的。在实验一中,通过操纵影响自我解释的两个变量:产生任务的时间(阅读前、即时、延迟)和自我解释方式(思考或记录),研究精确性是否得到提高。结果发现,延迟条件下,记录自我解释结果的认知任务能够显著提高元理解监测的精确性。这与我们预期的假设相符,也验证了陈启山(2007)提出的“元理解监测的延迟效应”的假设。

图3.1 各组gamma值统计表(www.chuimin.cn)

元理解监测的延迟效应可以用线索利用模型假说来进行解释。首先,对于延迟条件的解释如下,由于在阅读理解过程中会出现广泛的信息激活,那么相比较延迟一段时间后,阅读后短时间内会有更多的信息活跃于工作记忆中。当阅读后即时进行自我解释时,人们将使用短时记忆(STM)中的信息来做自我解释,这时的关键是阅读时激活的额外信息或者活跃于短时记忆中的文章所包含的信息。而此时对于理解的好的文章和理解得不太好的文章来说,被试做自我解释时能够通达的信息是类似的,因此不能帮助区分两类理解程度不同的文章(这样可能导致在做判断时不能区分自己理解得好与不好得文章)。然而,理解测验已经延迟了一段时间,这时之前储存在短时记忆中的文章信息已经消退很多,只有少量进入长时记忆中(关于来自短时记忆和长时记忆的监测信息是如何影响联想记忆的监测精确性的讨论见Dunlosky&Nelson(1992)),并用于完成理解测验。因此,当阅读后即时做自我解释的个体的元理解监测精确性将比较差(相对于理解得好的文章而言,理解得不好的文章的测验成绩会差一些,但判断等级没有区别)。相比之下,当阅读后延迟做自我解释,对一篇文章的存储于短时记忆中的激活的信息已经消退,个体在写自我解释时只能通达提取自LTM的信息。因此,对于一篇不太理解的文章,个体在做自我解释时能使用的信息很少;但是对于理解的很好的文章,个体在做自我解释时能提取出很多的信息;因此,延迟做自我解释能够为理解判断产生一套同质的线索,能够突出理解的好和理解的不好的文章之间的差异。因为做自我解释、判断和测验都发生在延迟情况,都是基于从长时记忆中提取信息,那么这些线索可能在判断和测验时被充分利用,也就支持了Koriat(1997)提出的线索利用模型假说。

其次,元理解监测的延迟效应要求被试能够从事对文章进行主动建构和加工的认知任务。也就是说,这种认知任务要被试主动去完成,并且要通达其情境模型。实验一的结果发现,阅读前自我解释的设置并没有导致元理解监测精确性的提高,且没有提高测验成绩(与Griffin等人(2008)的研究结果不同)。可能的原因是Griffin等人(2008)的研究虽然是在阅读前添加自我解释指令,却是在重读的情况下实现的,就是说被试已经阅读过一次文章,并在第二次阅读前进行自我解释的加工,那么结果中关于监测精确性的提高很有可能是重读效应与自我解释共同作用的结果,而不仅仅是自我解释的单独作用。而实验一中,阅读前的自我解释是在还没有阅读的情况下进行的,与之前的条件不同,因此并没有获得类似的结果。那么我们可以说,阅读前的自我解释指令可能没有通过促进被试在情境模型水平上的加工来提高监测精确性。另一方面,由于延迟条件下自我解释(记录结果)的设置使得被试的元理解监测精确性得到很大的提高,而测验成绩没有提高,那就更好的说明了这种解释,即自我解释措施促使个体更好得利用了有效线索进行判断,从而提高元理解精确性水平,与Thiede等人(2003,2005,2007)对延迟写概要和关键词的研究结果一致,即在延迟的时间里,有关课文表层表征的信息逐渐消退,这些深加工措施促迫使被试将留在长时记忆中的关于课文理解的信息(情境水平的表征)提取出来进行加工,从而使被试更好地利用了这些能体现其理解水平的线索。这与日益流行的线索利用观点(更强调线索的有效性)相当一致(如Koriat,1997; Maki,1998; Rawson&Dunlosky,2002; Weaver et al.,1995)。

情境模型假说和线索利用假说是近来解释元理解监测精确性提高的两大理论假说,但又不是完全分离的。支持情境模型假说的研究者们认为,一些措施(如重读)能够促进元理解监测精确性的提高,是因为它们促进了被试在情境水平的认知加工,从而为监测提供了有效的线索。例如Rawson和Dunlosky(2005)认为重读可能促进了个体在情境模型水平的加工,从而促进精确性的提高。而Griffin(2008)等人认为自我解释才直接促进了个体在情境模型水平的加工,从而以此获得较高的监测精确性。侧重于个体在情境模型表征水平的加工得到了促进,也就同时使得个体的测验成绩得到提高。而支持线索利用假说的研究者则认为,一些措施(如关键词、摘要)能够促进元理解监测精确性的提高,是因为它们促使个体通达了情境模型的表征,从而增加了有效线索的利用。侧重于个体利用了更为有效的线索,而这些促使仅仅促进了通达情境模型,而有没有促进在情境水平的加工并没有明确表示。例如,对延迟写概要和关键词提高监测精确性的解释是:在延迟的时间里,有关课文表层表征的信息逐渐消退,这些措施促使被试将留在长时记忆中的关于课文理解的信息(情境水平的表征)提取出来进行加工,从而使被试更好地利用了这些能体现其理解水平的线索(Thiede,Anderson,&Therriault,2003; Thiede,Dunlosky,Griffin,&Wiley,2005; Thiede&Anderson,2003,2007)。本实验的研究结果也支持了线索利用模型假说,即延迟条件下,记录结果的自我解释使得被试能提取出长时记忆中关于文章理解的信息(通达情境模型表征),并利用这些更有效的线索来进行监测。

5 结论

本研究得到以下结论:

(1)阅读前自我解释(思考)没有提高元理解监测精确性;

(2)延迟条件下,阅读后自我解释(记录结果)能够显著提高元理解监测精确性;

(3)延迟关键词、延迟摘要、延迟自我解释(记录结果)三种深加工措施都能提高元理解监测的精确性,延迟关键词的效果最好。

陈启山.元理解监控的精确性及其延迟关键词效应[J].心理科学进展,2007,15(2): 295-300.

迟毓凯.情境模型与语篇理解研究[J].心理科学,2002,25(3): 379-380.

何敏,刘电芝”自我解释”的类型、影响因素及产生机制[J].内蒙古师范大学学(哲学社会科学版),2006,35(5): 102-105.

王穗萍,莫雷.当前篇章阅读研究的进展[J],心理学探新,2001,21(3): 20-25.

吴庆麟,杜伟宇.自我解释的研究.[J],心理科学,2003,26(6): 971-975.

Baker,M.C.&Dunlosky,J.,(2006).Doesmomentary accessibility influence metacomprehension judgments? The influence of study-judgment lags on accessibility effects,Psychonomic Bulletin and Review 13,pp.60-65.

Benjamin,A.S.,Bjork R.A.&Schwartz,B.L.(1998).The mismeasure of memory: When retrieval fluency is misleading as a metamnemonic index,Journal of Experimental Psychology: General127,pp.55-68.

Chi,M.T.H.(2000).Self-explaining expository texts: The dual processes of generating inferences and repairing mental models. In R.Glaser(Ed.),Advances in instructional psychology(Vol.5,pp.161-238).Mahwah,NJ: Erlbaum.

Dunlosky,J.,&Thiede,K.W.(1998).Whatmakes people study more? An evaluation of four factors that affect people's selfpaced study,Acta Psychologica 98,pp.37-56.

Dunlosky,J.,&Thiede,K.W.(2004).Causes and constraints of the shift-to-easier-materials effect in the control of study,Memory and Cognition 32,pp.779-788.

Dunlosky,J.,&Rawson,K.A.(2005).Why does rereading improve metacomprehension accuracy? Evaluating the levels-of-disruption hypothesis for the rereading effect.Discourse Processes,40,37-55.

Dunlosky,J.,&Rawson,K.A.,&Hacker,D.J.(2002).Metacomprehension of science text: Investigating the levels-of-disruption hypothesis. In J.Otero,J.A.Leon,&A.C.Graesser(Eds.),The psychology of science text comprehension(pp.255-279).Mahwah,NJ: Erlbaum.

Dunlosky,J.,&Rawson,K.A.,&Middleton,E.L.What constrains the accuracy of metacomprehension judgments? Testing the transfer-appropriate-monitoring and accessibility hypotheses,Journal of Memory and Language 52(2005),pp.551-565.

Dunlosky,J.,&Lipko,A.R.(2007).Metacomprehension: A brief history and how to improve its accuracy.Current Directions in Psychological Science,16,228-232.

Flavell,J.H.(1979).Metacognition and cognitivemonitoring: a new area of cognitive-developmental inquiry.American Psychologist,34,906-911.

Nelson,T.O.(1984).A comparison of currentmeasure of the accuracy of feeling-of-knowing predictions.Psychological Bulletin,95,109-133.

Nelson,T.O.(1996).Gamma is ameasure of the accuracy of predicting performance on one item relative to another item,not of the absolute performance on an individual item.Applied Cognitive Psychology,15,395-411.

Nelson,T.O.,&Narens,L.(1990).Metamemory: A theoretical framework and new findings. In G.H.Bower(Ed.),The psychology of learning and motivation(Vol.26,pp.125-173).New York: Academic Press.

Thiede,K.W.,&Dunlosky,J.(1999).Toward a general model of self-regulated study: an analysis of selection of items for study and self-paced study time.Journal of Experimental Psychology: Learning,Memory,and Cognition,25,1024-1037.

Thiede,K.W.,&Anderson,M.C.M.(2003).Summarizing can improve metacomprehension accuracy,Contemporary Educational Psychology 28,pp.129-160.

Thiede,K.W.,&Dunlosky,J.(1999).Toward a general model of self-regulated study: An analysis of selection of items for study and self-paced study time,Journal of Experimental Psychology: Learning,Memory,and Cognition 25,pp.1024-1037.

Accuracy of Metacomprehension Monitoring and Self-explaining

Abstract: Learning is a key theme in educational psychology.and reading comprehension is aslo a very important aspect in the process of learning.Metacognition is often simply defined as“cognition about cognition”which is the advanced cognitive process that human have.The combining between cognitive science and reading comprehension contributes to increasingly focusing on metacognition in the reading processing——the study on monitoring.How to improve the accuracy of metacomprehension is the major subject in recent years.Chi(1989) firstly bring forward the concept of self-explaining.Self-explaining refers to the learnermake self-explaining to understand new information during teaching situation.The present study also take concept of reading comprehension as the definition of self-explaning.we designed two experiments,Themain results as follows:(1) the participants in after reading immediately self-explanation team highest rating;(2) There were no significant difference between self-explanation of each group for the correct rate.(3) The scores on the time of self-explanation were higher for record team than thinking team.(4) Delayed self-explanation(recorded results) can effectively improve the accuracy of metacomprehension monitoring.Delayed effect was found in metacomprehension monitoring.(5) There were no significant difference for judgement and test results;(6) three deep-processing measure(self-explanation,write words,write a summary conditions in the delay condition) are significantly improved themetacomprehension monitoring,the accuracy of writing key words close to 0.6,reached a relatively high level.

Key W ords: metacomprehension monitoring; accuracy; selfexplaining; situationalmodel; self-regulated learning

附录

实验材料举例

植 物

在白天,植物没有任何东西遮挡挺立在烈日下,整个白天它都在吸收着热量。如果植物所吸收的热量多于它所散发的热量,那么它将会死亡。因此,为了避免死亡,每株植物吸收的热量必须不多于它所散发的热量。植物通过传热给周围的空气,通过水分的蒸发和放射热量到大气以及又黑又冷的太空区域这些途径散发热量。例如,北极冰原上的植物通过散热到太空可能会失去很多所吸收的热量,它们也可能因为传热给周围的空气而失去热量。北极冰原上的植物只要靠近地面生长,它失去的热量就能和吸收的热量保持平衡。由于离地面一英尺或两英尺以上是北极寒冷的风,因此北极冰原上的植物都靠近地面生长,它的周围是较薄的静止大气层。如果北极冰原上的植物像树一样伸展枝叶,他们就会把工作部件和叶子暴露在北极的寒风中。然后很可能造成它们失去的热量要多于吸收的热量,以至于它们的温度会降到临界点之下。北极冰原上的植物面临着失去过多热量的危险,相反沙漠地区的植物却面临着不能充分散热的问题。这个问题的解决方法就是沙漠植物最常见的棒状形态:这种形状使得受太阳照射的植物表面达到最小,同时又使散发热量的植物表面达到最大。沙漠植物因为缺乏水分,通过蒸腾散发热量就会造成脱水。相反,热带雨林的植物有充足的水分,因此太阳的照射不是一个问题。这些例子所展现的植物工作机制让我们把不同栖息地的植物的形状特征与温度,水分的可利用率和季节性差异的存在与否这些因素联系起来。

题目:植物

1.这篇短文主要描述了植物的哪个特征?

它们几乎能适应所有环境

它们可以为干燥季节贮存水分

它们有各种不同的形状和大小

它们能够调节热量的输出

2.如果你在北极冰原上种植长灌木,下面哪种方法能最好地保护植物的生长?

覆盖底部枝叶以保持根部温度

让底部枝叶沿着地面生长

保护灌木的上半部分免受寒风的侵害

修剪内部枝条以减少蒸发

3.下面哪种情况不符合文章关于植物形状和环境的观点?

阿拉斯加北部的枫树长得很茂盛

阔叶植物在河口沼泽地长得很茂盛

开花灌木在非洲雨林长得很茂盛

蒙大纳州的多风平原上植被茂盛

4.如果你在居住的地方种植了一种叶子又宽又长的开花植物,并且它长得很茂盛。那么你所居住的地方属于下面描述的哪种气候?

热,少风,多雨

冷,多风,多雨

热,少风,干燥

冷,多风,干燥

5.作者提出导致沙漠植物通常是棒状形态的原因是;

植物不能把它的热量散发到周围的空气中

大量植物表面必须暴露在阳光下

缺乏能吹动又长又细的植物的风

极热并缺水的栖息地

有关学习判断与元理解的实证研究的文章

学习判断中锚定效应的干预研究摘要:学习判断是元认知监测的一种重要形式。而预警在降低锚定效应负面影响中的作用是不可忽视的。但是预警对降低锚定效应在个体判断决策中的影响是有限制的,并不能在所有锚定效应中都能有效降低锚定值对被试的影响。在学习判断过程中,可通过对被试的预先警告,降低锚定效应对被试学习判断准确性的影响。在此基础上,实验二通过引入预警机制,减弱或消除被试在学习判断中出现的锚定效应。......

2023-11-30

学习判断的UWP效应及其影响因素探究摘要:以66名高中生为研究对象对Koriat2002年提出的UWP效应进行实验验证,并考察了词对关联度以及被试性别对UWP效应的影响。Koriat又援引线索模型来解释多轮次学习判断中的UWP效应。发现在这几种情况下,都出现了稳定的UWP效应。但是,学习判断中的UWP效应在国内还缺乏实证的研究,因此亟须受到研究者的关注;另外,Koriat用以验证UWP效应的一系列实验中,自变量的设定往往集中在刺激变量上,对被试变量基本没有涉及。......

2023-11-30

文章聚焦近年来元记忆监测的研究范式与机制并进行横向比较,概述了当前元记忆监测的发展动态。对于各种元记忆监测成分,均通过比较判断等级与标准测验成绩的一致性以考察监测准确性。表1元记忆监测各成分的研究范式比较4元记忆监测的机制研究从有关元记忆监测各个成分的研究发现,EOL的研究较少,FOK与JOL这两种前瞻性监测判断的机制相似性高,而JOC判断在脑神经机制上与此二者又有值得比较的异同之处。......

2023-11-30

锚定效应对元理解监测精确性影响的实验研究摘要:本研究尝试用两个实验将元理解与锚定效应结合在一起研究,探索即时元理解监测过程中是否存在锚定效应,若存在,尝试降低锚定效应的影响,提高即时元理解监测精确性。Zhao和Linderholm认为锚定效应是制约个体元理解监测精确性的一个重要原因。他们认为如果降低或消除测验情境的不确定性,就会降低或消除锚定效应的影响,从而提高元理解监测精确性。......

2023-11-30

而且我们发现Koriat在其相关的研究中,所探讨的主要集中在即刻学习判断与学习时间分配的关系,对于延迟学习判断是否也与学习时间分配存在两种不同关系,则未有相关研究探索,需要进一步的研究。对于这样的观点Koriat和Levy-Sadot在2001年的研究恰好证实其存在合理性,他们的研究主要采用了监测类型中的知晓感判断,而目前围绕着学习判断和学习时间分配来证明监控关系“波浪连续性模型”的实证研究很少。......

2023-11-30

认知需求对学习判断框架效应的影响摘要:学习判断的框架效应是指学习者由于问题框架的差异出现了学习判断的变化,表现为负向框架下的学习判断值低于正向框架下的学习判断值。我们的实验表明,学习判断的框架效应并不是普遍的,它主要存在于低认知需求的个体之中。关键词:认知需求学习判断框架效应1问题的提出在学习新材料的时候,学习者通常会通过一遍又一遍的复习来确保材料已经被掌握或者被记忆。......

2023-11-30

情绪状态对学习判断的影响及其机制摘要:两个实验用于研究情绪对学习判断的影响及其机制,结果表明:首轮回忆测验成绩可以通过影响个体的情绪状态来影响后继的学习判断以及回忆测验和学习判断的绝对准确性。关键词:情绪状态学习判断UWP效应1问题提出学习判断出现随练习增进而愈加低估的现象即UWP效应,是近年来学习判断研究的一个重点。这种“整体的情绪氛围”将会对二轮学习判断中的任意材料产生影响。......

2023-11-30

Cooley将其称为镜像自我或投射自我,它是指人们根据他人对自己的看法而产生的自我认知。这个例子能够很好地诠释镜像自我,小李对自己是否擅长物理上的认识来自于物理教师的看法,因为他觉得教师认为自己在物理方面很有天赋,因而自己也会如此看待自己。Cooley认为镜像自我有三种元素。......

2023-11-29

相关推荐