目前关于延迟学习判断效应的产生机制,存在着争论不休的两个观点:元记忆假说和记忆假说。本次研究主要是针对这两种观点的分歧展开研究,试图探明究竟哪个才是延迟学习判断效应最根本的产生机制。在此基础上,本次研究还将进一步关注以“线索-目标”为刺激的延迟学习判断,它是延迟学习判断的一种特殊情况,在这种情况下不会发生延迟学习判断效应,我们的研究将探究这一现象产生的原因。......

2023-11-30

不同延迟条件下学习判断及其准确性的实验研究

摘要:学习判断是个体对当前学习的项目在以后回忆测试中成绩的预见性判断。线索模型认为学习判断受到内部线索、外部线索及记忆线索三种线索的影响。其中外部线索的影响小于内部线索,且常常被低估,同时外部线索的结果不能被迁移。文章通过两个实验探讨外部线索对学习判断的影响,结果表明:外部线索并不总是被低估的,先前判断经验这一外部线索具有一定程度的迁移,但仅表现在绝对准确性上。延迟项目数量对学习判断的影响与短时记忆有关,在短时记忆容量范围内的项目延迟被高估,学习判断在项目数量延迟与时间延迟中表现出不同的趋势。

关键词:学习判断 外部线索 先前判断经验 延迟项目数量

1 问题提出

学习判断(judgment of learning,简称为JOL)是指个体对当前学习的项目在以后回忆测验中成绩的预见性判断(陈功香,傅小兰,2004)。对于学习判断的产生机制,研究者提出各种假说试图解释,其中,线索模型(cue-utilization model)(Koriat,1997)是目前对学习判断产生机制的研究中最完整和权威的理论模型。该模型认为,学习判断的过程本质上是应用各种线索来预测回忆成绩的过程,包括与学习材料有关的内部线索、与学习条件有关的外部线索和与信息加工时的知觉体验有关的记忆线索,并且,内部线索影响要大于外部线索,且外部线索常常会被低估。

尽管线索模型对大多数学习判断的情况都能够做出合理的解释,但也面临着一系列的挑战,例如,Dunlosky等人(2000)发现JOL对孤立(isolation)这一外部线索极为敏感。同时,也有研究发现内部线索也会出现被低估的现象(Dunlosky&Matvey,2001)。Scheck和Nelson(2005)提出的锚定调整假说肯定了先前锚值对学习判断精确性的影响,同时,这种影响在即刻学习判断条件下和延迟学习判断条件下存在着不同,并受到学习材料难易度的影响。可见,先前经验的容易性和与实验项目的相似程度,似乎制约着学习判断的预见偏差的结果。因此,本研究力图针对两种不同的外部线索对影响学习判断准确性的因素进行研究,分别是学习判断的时间和先前的学习判断经验。

Nelson和Dunlosky(1991)发现,延迟学习判断的相对准确性显著高于即时学习判断的相对准确性,并将这一现象称为延迟学习判断效应(delayed-JOL effect)。并被多项研究证实。Begg等人(1991)的迁移监测假说(transfer-appropriate-monitoring hypothesis,TAM)认为,学习判断的条件和回忆测验的条件的一致程度越高,则学习判断更准确。Nelson和Dunlosky(1991)提出的双重记忆监测假说(monitoring-dual-memories hypothesis,MDM)认为,延迟判断时,短时记忆中有关目标词的信息都已不存在,因此被试可以有效的从长时记忆中提取信息而不被干扰,使得延迟判断更为准确(Dunlosky&Nelson,1992; Nelson,Narens&Dunlosky 2004)。

事实上,延迟判断主要有两种,一种是单纯的时间延迟,即学习和学习判断之间有时间间隔与干扰任务;另外一种则是既有时间上的延迟又有项目数量上的延迟。即学习完部分项目或所有项目再进行学习判断。Kelemen和Weaver(1997)的实验说明的正是第一种学习判断的类型,在该实验中,随着延迟时间的增加,JOLs准确性也随之上升,但这种上升的趋势并不是一直持续的。到目前为止,人们在项目延迟学习判断上的研究都主要体现在完全延迟判断上,那么在项目数量延迟学习判断的类型下,其学习判断的准确性是否会与时间延迟学习判断的准确性保持一样的趋势,这值得研究者进一步探讨。

文章一方面在于探索线索模型的适用范围和内外部线索的作用机制,为线索模型提供新的证明,另一方面对延迟提出更加精确的定义,区分单纯的时间延迟与项目延迟,在项目延迟类型下挖掘学习判断准确性的变化规律,探究项目延迟的本质属性。

针对以上两个问题,文章提出以下假设:(1)外部线索并不总是被低估,在一定条件下外部线索也会被高估。(2)先前学习判断经验对之后的学习判断产生正向迁移,有先前经验的JOL准确性更高。(3)迁移过程受到学习项目难度的影响。(4)随着延迟项目的增加,学习判断的准确性越来越高。

2 实验1

通过对影响学习判断准确性的外部线索(先前学习判断经验)和内部线索(项目难度)来研究延迟对学习判断准确性产生的影响,探索内外部线索对学习判断准确性影响的作用机制。提出如下假设:(1)先前经验对学习判断的准确性影响显著。(2)学习判断类型对学习判断及其准确性影响显著。(3)高联结强度组的学习判断绝对准确性高于低联结强度组的绝对准确性,二者在相对准确性上不存在显著差异。

2.1 方法

2.1.1 被试

浙江师范大学本科生160名,平均年龄19.4岁,男女均衡,视力或矫正视力正常,无类似实验经历。

2.1.2 实验设计

实验一采用2(词对关联)×2(先前经验)×2(学习判断类型)的三因素被试间实验设计。自变量为词对关联(高、低),先前经验(有、无)和学习判断类型(即时判断、延迟判断),被试被随机安排进入8个实验条件:分别为有经验的高联结强度即时组,有经验的高联结强度延迟组,有经验的低联结强度即时组,有经验的低联结强度延迟组,无经验的高联结强度即时组,无经验的高联结强度延迟组,无经验的低联结强度即时组,无经验的低联结强度延迟组。

因变量为JOL值,回忆成绩、gamma相关值(相对准确性指标)、PA值(绝对准确性指标),即学习判断值与回忆成绩差的绝对值,PA值越小,学习判断准确性越高。

2.1.3 材料

实验材料选自现代汉语词典,为“线索词——目标词”汉语词对,对所选词对关联容易度进行匹配和检验后,选择难度差异较小的30对近义词和30对反义词进入实验。所有组别在实验中均在前后各安排2对无关联词对,消除首因效应和近因效应,无关联词对只作为降低被试猜测概率使用,不进入统计分析。反义词组包括20对反义词和5对无关联词对,为高联结强度组;近义词对组包括20对近义词对和5个无关联词对,为低联结强度组。先前经验组包括10对近义词对、10对反义词对和5个关联词对。高联结强度组、低联结强度组及先前经验组的词频没有显著差异,F= 1.814,p>.05。

2.1.4 程序

实验程序采用VB编程,采用RJR的经典范式,即学习—判断—(干扰)—回忆。(1)学习阶段:实验前将实验指导语呈现在屏幕上,被试被告知要记住所呈现的29对词对,学习并记忆与线索词相对应的目标词。词对随机呈现,每对6秒。(2)判断阶段:即时判断,在每一组词对呈现完后回答问题:“你有百分之几的把握在10分钟后回忆出后一个词语?请将百分比数字填入下面的文本框内。”被试在下方的空格中填入0%—100%之间任一数字表示他们的把握程度。延迟判断,学完一组词对按空格键进入下一组词对的学习,直到把所有29对学完后,被试再对所学的29个词对逐个作学习判断。(3)先前经验组为对先前经验组词对进行延迟学习判断,并完成以上(1)及(2)延迟判断的阶段,再进入学习判断的一般阶段。(4)干扰及测验阶段:在被试学完并完成学习判断后,要求被试做“300减3一直到0”的分心测验,排除短时记忆干扰,然后进行回忆测验,只呈现线索词,要求被试回忆目标词。

2.2 结果与分析

2.2.1 JOL值

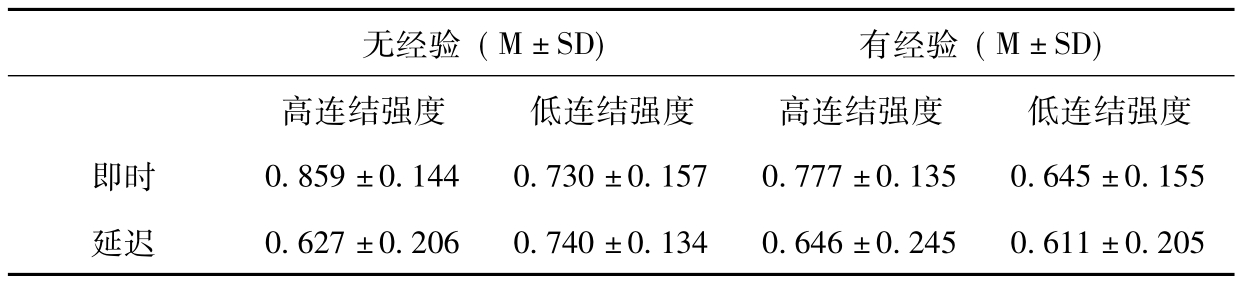

表4.1列出了在不同条件下,JOL平均数及标准差。

表4.1 不同条件下JOL值

方差分析结果显示,先前经验与判断类型、先前经验与项目联结强度,以及三个变量的交互作用均不显著,但判断类型与项目联结强度的交互作用显著,F= 9.172,p<0.01。其中,对于即时学习判断,反义词的JOL值(0.818)高于近义词的JOL值(0.687),t= 3.839,p<.001;对于延迟学习判断,近义词的JOL值(M= 0.675)与反义词的JOL值(M= 0.636)无显著差异,t=-.851,p>.05。

2.2.2 回忆成绩

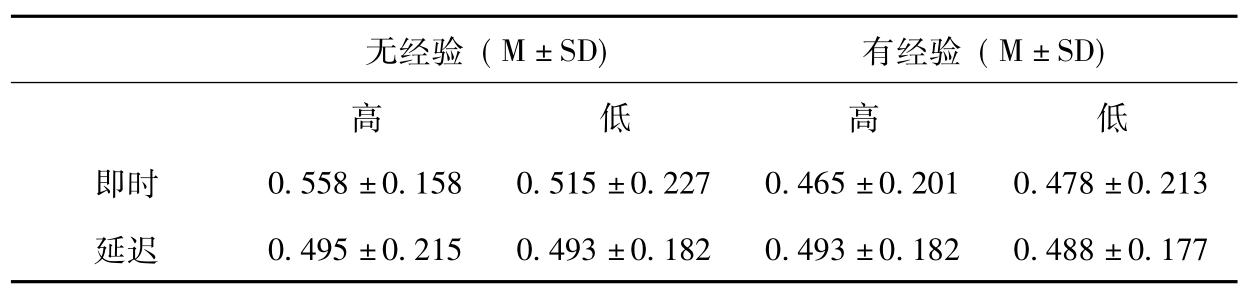

表4.2列出了在不同条件下,回忆成绩的平均数及标准差。

表4.2 不同条件下的回忆成绩

方差分析结果显示,判断类型、先前经验以及项目联结强度三个因素的交互作用不显著,各因素主效应也不显著,不同条件下被试的回忆成绩不存在显著差异。

2.2.3 学习判断的相对准确性(Gamma相关)

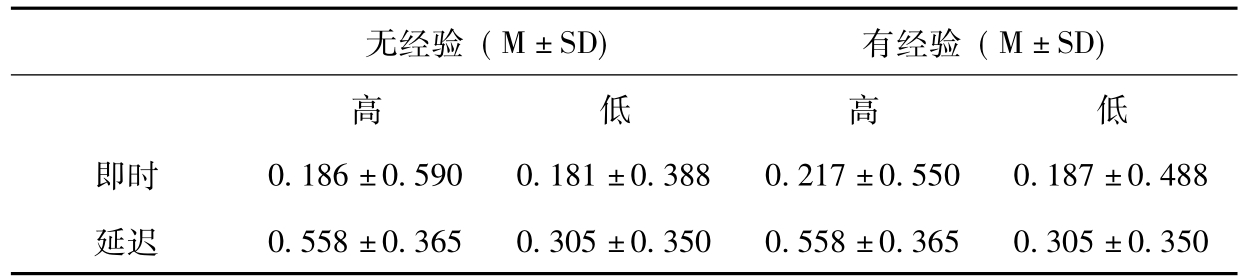

表4.3列出了在不同条件下,学习判断相对准确性的平均数及标准差。

表4.3 不同条件下的相对准确性

方差分析结果表明,三因素、两因素交互作用均不显著,仅有判断类型主效应显著,即时学习判断的准确性(M=.201)显著低于延迟学习判断的准确性(M=.453),t=-3.416,p<.001。

2.3 讨论

实验一探讨了学习判断的先前经验这一外部线索在不同的学习材料中是否发生迁移并对学习判断产生影响。统计发现,被试的学习判断值在延迟判断中是总体降低且趋向于选择极端值的,而在即时判断条件下使用更多的居中值,这与前人的研究结果一致(Dunlosky&Nelson,1994)。Dunlosky和Nelson(1994)对这一现象的解释是,在被试做即时判断时,目标词出现在短时记忆的干扰之中,被试难以区分哪些词在最后回忆中能够会回忆出来,因此对各词的判断值区别较小;当个体在做延迟判断时,短时记忆中有关目标词的信息都已不存在,因此被试可以有效的从长时记忆中提取信息而不被干扰,使得延迟判断更为准确,因而对能够回忆出的词和不能回忆出的词的区分度都有所增加。

同时,在学习判断值上,学习判断的类型与项目难度产生了交互作用。这主要体现在即时学习判断时,项目难度对于学习判断值产生了影响。对于较简单的学习材料,预见偏差也就更大一些。被试对容易的材料会产生类似猜谜时谜面与谜底同时出现的过度自信现象,因此被试对JOL给予更高的判断值(Koriat&Bjork,2005)。这一现象在延迟判断时不再出现,因为此时学习判断利用的更多的是那些与目标提取容易性有关的线索,这一结果与Castel等人(2007)研究结果保持一致。先前是否存在学习判断的经验作为一种外部线索,在学习判断中是敏感的。不论是即时判断还是延迟判断,有学习经验的被试会体验到延迟判断时尝试提取的困难感,因而在即时判断中,判断值会出现降低的状况,这一结果类似于UWP效应,同Scheck(2005)等人认为的锚值会对学习判断值产生影响这一结果相一致,先前经验在被试的记忆中形成了一个自发锚而对后续的JOL值产生影响。

回忆成绩在各种条件下不存在显著差异,这与尝试提取假说的结果不一致。尝试提取假说认为延迟学习判断会增加一次尝试提取的机会,通过对提取的努力而增加对目标词的记忆痕迹,因此延迟判断的回忆成绩应该高于即时条件。这一结果更支持MDM假说对回忆成绩的研究结论。

对于学习判断准确性,不同学习判断类型的相对准确性存在显著的差异,并且不受到先前经验和项目难度的影响,因此具有跨情境的特点。这一研究结果与前人的结果一致(Dunlosky&Nelson,1992,1994,1997; Kelemen&Weaver,1997; Thiede&Dunlosky,1994; Weaver&Kelemen,1997)。

项目联结强度也表现出了相似的状况。这一结果与Koriat的线索模型相悖。Koriat(1991)提出的线索模型认为,对于提高个体的控制能力而言,基于经验的推论显然是比基于理论的推论更容易利用和提取,也就更为有效。对两种加工方式的准确性影响因素是不同的,所用信念或理论正确与否对基于理论的推论产生影响,内在经验则会对基于经验基础上的推论产生影响。如项目相关性、学习容易度等内部线索对JOL和回忆成绩产生的影响远大于交互想像、加工水平和和呈现时间等外部线索。但在本实验中,作为外部线索的预先经验并没有被低估,而项目难度也没有明显的高估(在相对准确性中)。这可能与本实验的总体项目难度有关,因此在困难材料中的先验经验对学习判断的影响是否如Koriat(2006)在不同词单下的研究结果一致,可以做进一步的讨论。

3 实验二

实验一中采用的是延迟的学习—判断过程作为先前经验,这一练习过程可能会对学习判断值产生影响,实验二在困难项目中对这一结果作进一步的检验。伴随着学习判断次数的不同,每轮次的学习项目数也会不同,因此延迟的时间也会越长,练习的次数也会增加,会造成延迟的效果越明显,因而实验二主要研究延迟项目数量对于学习判断准确性的影响,假设延迟项目数越多学习判断的准确性越高,也会受到练习次数的影响。

3.1 研究方法

3.1.1 被试

浙江师范大学20名本科生及研究生(大一至研三),其中男生9人,女生11人,年龄为18-25岁,视力或矫正视力正常,未参与过类似实验。

3.1.2 实验设计

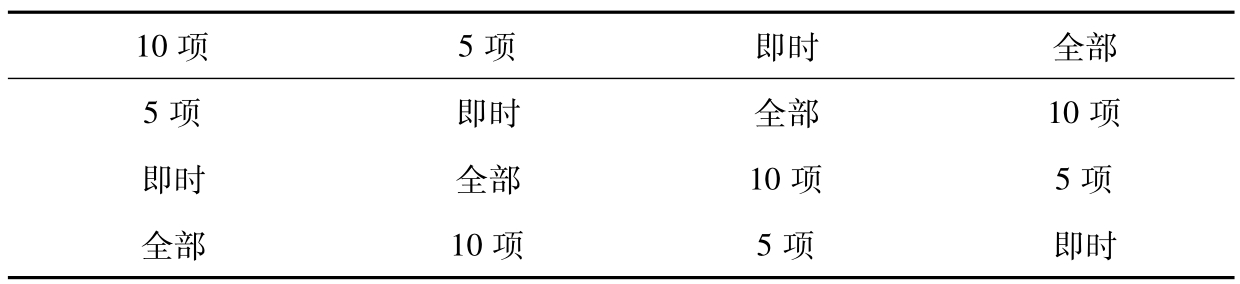

采用单因素组间实验设计。自变量为延迟项目数量(即时、5项、10项、全部)。被试随机进入四个实验组。实验的四个组别采用拉丁方设计,对顺序效应和四个实验组间的练习效应进行了平衡。如表4.5。因变量为JOL值、回忆成绩、相对准确性指标(Gamma相关)。

表4.5 各种延迟顺序

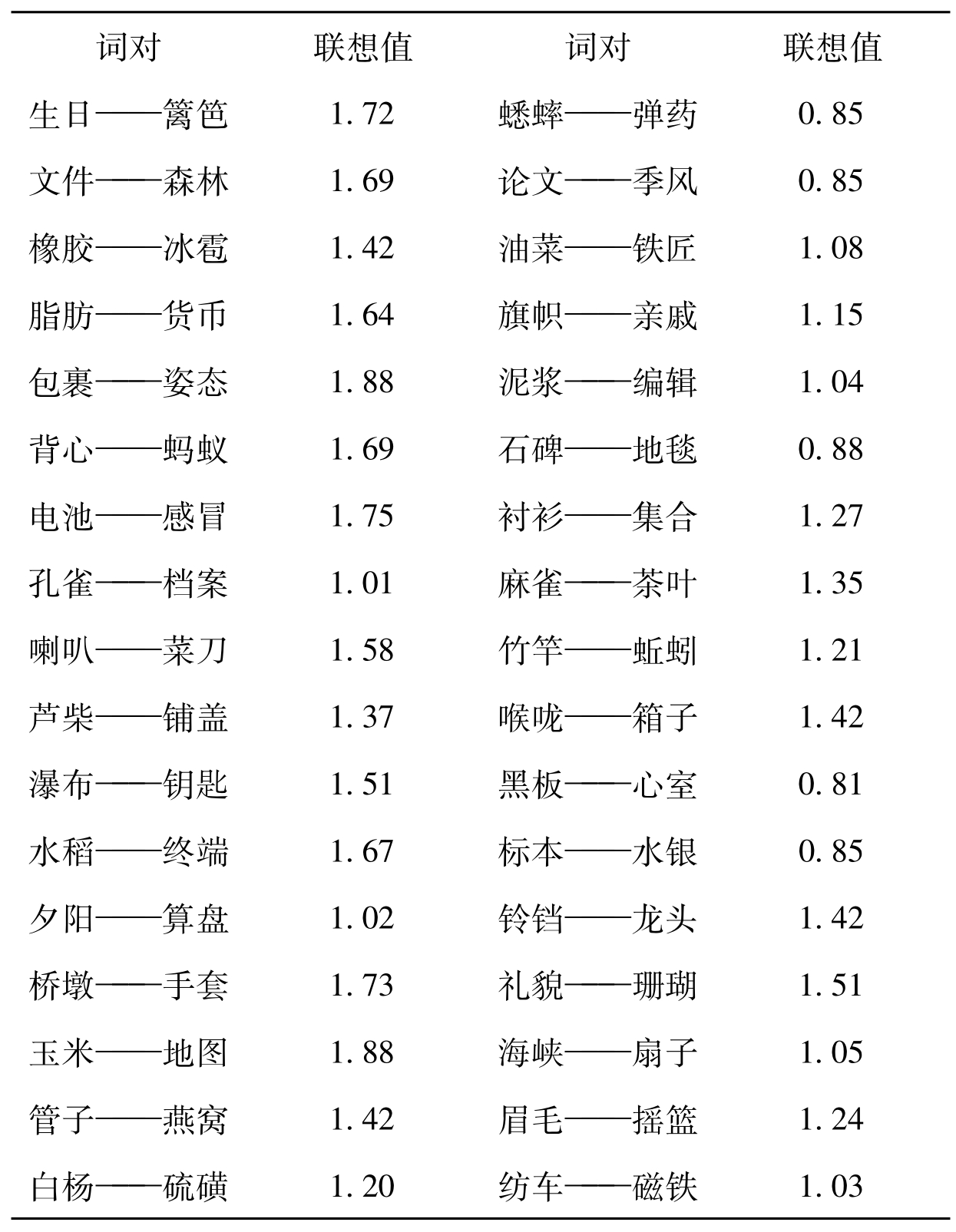

3.1.3 材料

词对采用的是无关联词对。实验材料是从现代汉语词典中挑选出的80对无关联词对。对所有词对进行回忆可能性评定,进行评定的对象同实验一,词对难度为34.6%。词频的范围在0.0009到0.00257之间,所有词对随机进入各个组别。

3.1.4 程序

实验采用VB编程,实验程序与实验1相同。(1)学习阶段:过程同实验一,要求被试学习80对词对,词对随机呈现,每个6秒。(2)即时判断和完全延迟判断与实验1相同。5项延迟组为每学习完5组词对即进行一次延迟学习判断过程,循环为4轮次。10项延迟组为每学习完10组词对即进行一次延迟学习判断过程,循环为2轮次。(3)干扰及测验阶段:同实验一,在被试学完所有词对并完成判断后,进行分心测验和线索回忆测试。

3.2 结果与分析

3.2.1 JOL值

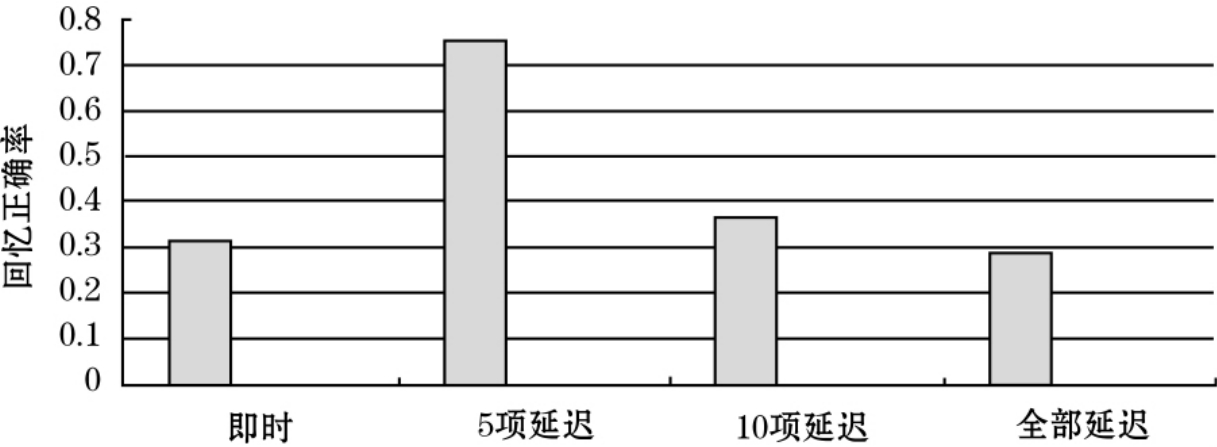

方差分析结果发现,不同延迟项目数量的JOL值存在显著差异(F= 9.653,p<.001),其中5项延迟的学习判断值最高(M=.744),其次是10项延迟(M=.672),再次是即时学习判断(M=.619),全部延迟组的JOL最低(M=.551)。

图4.4 各组JOL值统计表

3.2.2 回忆成绩

不同延迟项目数量的回忆成绩存在显著差异(F= 29.119,p<.001),其中5项延迟的回忆成绩最高(M=.744),其次是10项延迟(M=.625),再次是即时学习判断(M=.313),全部延迟组的回忆成绩最低(M=.2825)。其中,即时学习判断与全部延迟判断的回忆成绩不存在显著差异(F=.291,p>.05),即时学习判断与10项延迟的差异不显著(F=.995,p>.05),完全延迟和10项延迟的差异不显著(F= 1.833,p>.05)。(见图4.5)

图4.5 各组绝对准确性值统计表

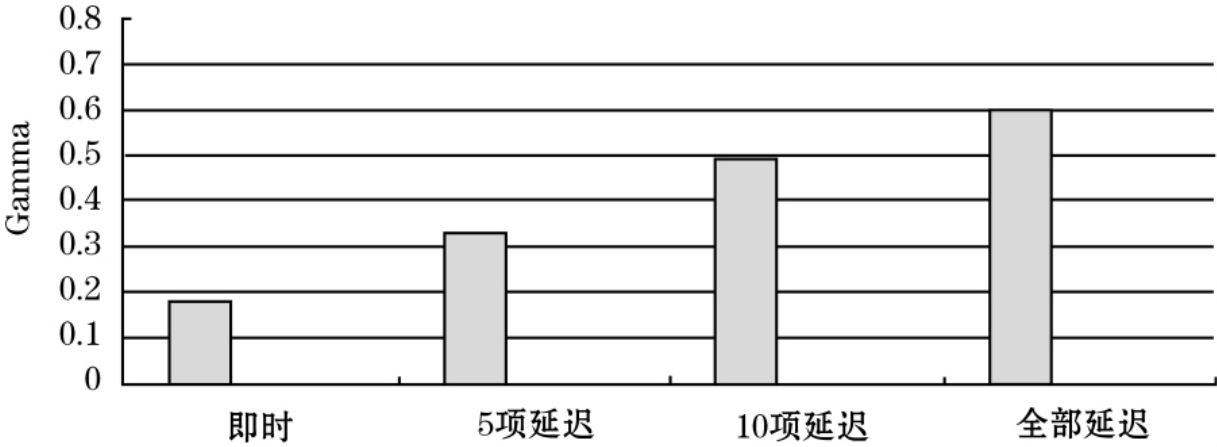

3.2.3 相对准确性

不同延迟项目数量的相对准确性存在显著差异(F= 15.616,p<.001),其中完全延迟组的相对准确性最高(M=.598),其次是10项延迟(M=.487),再次是10项延迟组(M=.328),完全延迟组的JOL最低(M=.1845)。

图4.6 各组相对准确性统计表

3.3 讨论

在实验二中,我们主要探讨了延迟项目数量对学习判断准确性的影响。结果发现,JOL并不随着延迟项目的增加而降低,也并没有因练习的增加而降低,而是出现了倒V字的趋势,其中5项延迟的学习判断值最高。MDM假说认为随着短时记忆干扰的排除,延迟时间越长学习判断的准确率越高,判断值会有所下降;但显然JOL值的结果并不是这样。事实上,这一结果并不否认短时记忆的干扰作用,而恰恰是支持了MDM假说和尝试提取假说关于短时记忆会干扰学习判断结果的这一看法。人的短时记忆的容量为7±2个组块,而本实验材料中的词对难度高,项目内的联结度小,因此可以看做是结构不良问题,5个词对正处于一般人的短时记忆容量之中,几乎所有被试都可以在进行学习判断时仍然记得这个组里所有的目标词对,因此此时被试的自信心是增加的,他们认为自己的记忆效果很好,所以JOL的判断值很显著提高。Koriat(2002)对有关UWP研究的11项研究结果的发现,JOL值及JOL相对准确性都随学习轮次的增加而上升,这与本实验的结果是相类似的。10个项目的状况与5个项目相比,虽然项目数量稍微超出了短时记忆容量和短时记忆时间,但被试在判断时提取到的有关目标词的信息量仍然较大,因此被试的自信心也会较高。

实验二中的回忆成绩呈现出与JOL值类似的趋势,也是在5项学习判断时回忆成绩最高,这似乎证实了尝试提取假说通过对提取的努力而增加对目标词的记忆痕迹这一看法。但是从即时、完全延迟和10项延迟三个组别的回忆成绩来看,彼此间并不存在显著的差异,因此这一结果并不与尝试提取假说的结论完全相同。这个差异出现的原因仍与短时记忆的加工容量有关。在5项延迟判断的情况下,被试在进行延迟判断时对于所有项目的印象都很深刻,因此此时进行延迟判断进一步加强被试的记忆痕迹,被试相当于对所有项目进行了一次重学。因此,被试对于学习两次的词对记忆痕迹更深。因此可以看出尝试提取假说对记忆痕迹的说法是有条件的,即在短时记忆容量范围下的延迟学习判断会加深记忆痕迹,相当于重复学习。如果容量过大,则符合MDM假说。

对于学习判断的准确性而言,结果与实验预期是一致的,尽管5项组在学习判断和回忆成绩上都表现出很高的水平,但这并不会使得其相对准确性很高。事实上,5项组的状况类似于重复学习一次的即时学习判断,Koriat(2006)对于学习的时间与准确性的研究发现,在固定步调的即时学习判断中,被试学习时间越长、次数越多,其JOL和准确性就会越高。因此,即时学习判断与短时记忆内的5项延迟学习判断相比,5项延迟学习判断的准确性更高。而10项延迟的学习时间几乎超出了短时记忆的时间,因而其相对准确性要更高一些。Kelemen和Weaver(1997)探索延迟达到多久能够消除短时记忆影响发现,学习后立即做学习判断,此时回忆成功的概率几乎是百分百,但在这之后的20秒乃至更久,成功回忆的可能性逐渐下降,短时记忆的影响逐渐消退。对MDM假设而言,即时判断相对不精确的原因是短时记忆干扰长时记忆内信息的提取。因此随着短时记忆的消退,JOL相对准确性会增加。但结果显示,JOL准确性并没有如MDM假设预期那样,一直随间隔增加而提高。因而在排除短时记忆干扰的情况下,延迟JOLs的准确性仍显著高于其它条件。可见,延迟项目数量与短时记忆的时间对学习判断准确性的影响呈负相关。延迟项目数量这一外部线索与短时记忆容量和时间这一客观事实形成很强的交互作用,因此,外部线索的影响被进一步放大,这对于线索模型进行了进一步的否定。

4 综合讨论

两个实验的结果均表明,在进行学习判断时,外部线索并不总是被低估。国内外少研究者也对于外部线索的影响做了进一步的研究,如苏雅文(2009)的研究表明:被试依赖外部线索的程度会随着学习次数的增加而增加;当外部线索为组间因素时对学习判断不产生影响,但作为组内因素时会对学习判断产生影响,这一结果与Begg(1989)的研究保持一致。Koriat等人在研究自定步调的学习过程中发现,被试学习所用的时长与被试对回忆目标信息的自信息呈负相关。被试耗时越长的实验材料,其学习判断成绩越低,并认为花费时间越长的学习材料越不容易记得,这否定了传统观念上认为学的越多记得越牢的观点。但被试在发现项目重要性时,会对项目投入更多的兴趣,监测结果影响判断会导致学习判断会随学习时间的增加而升高。这一结果也反映出了外部线索对学习判断的敏感性,对于线索模型产生了进一步的质疑。

实验一的结果显示了学习判断过程不单只是一个监测过程,因为单纯的监测过程会仅对当前项目敏感,而监测与控制彼此交替的过程会使得被试会因为先前的学习判断经验而对后来的学习判断过程产生控制,从过程中上看出,被试在学习过程经历了数据驱动的过程,被试首先通过先前的项目学习,获得了对学习判断过程的知觉体验,并根据先前近似材料的难易度,对学习判断过程进行掌握,尤其是延迟判断的过程使被试了解了提取的困难性,据此在对学习的结果判断时进行了调整。因此被试的先前经验作为外部线索,并没有受到当前材料的影响而削弱,反而在数据驱动过程中进一步增强。可见Koriat的线索模型对外部线索的影响力描述并不完整,在较易的材料中,外部线索的影响可能会大于内部线索。(www.chuimin.cn)

而在实验二中,外部线索与记忆本身属性产生了交互作用,外部线索被扩大,而项目自身的内部线索并没有发生改变,因此可以发现外部线索对学习判断的影响是学习判断使用材料的限制。类似的还有孤立效应。如在一列无意义音节中学习一个数字,被试对这个数字的学习判断值和回忆值都明显要高于其他项目等等。因此Koriat的线索模型没能说明在所有情况下的外部线索的影响情况。

同时,本研究也对MDM假说和尝试提取假说不同进行了检验。在本研究中可以发现延迟学习判断中回忆成绩提高的不是必然的,但也不是完全不存在的。回忆成绩是否提高取决于项目数量与短时记忆特点交互,如果在短时记忆特点范围内,则回忆成绩会得到提到,否则延迟判断和即时判断的回忆成绩就不存在显著差异了。因此MDM假说和尝试提取假说对于回忆成绩的看法并不是非此即彼的关系,而是在不同项目数量延迟判断下不同的实验结果。

因此本研究力图对线索模型进行合适的修正,线索模型并不能完全解释整个学习判断的过程,对于不同条件下学习判断的过程是更倾向于经验还是更倾向于理论,应当加以区分,不能一概而论。

5 结论

1.先前经验对学习判断的准确性有显著影响,并在不同的难度材料中表现出方向的一致性; 2.先前经验迁移的影响对预见偏差的修正作用体现在绝对准确性而非相对准确性; 3.学习项目数量的延迟能够提高学习判断的准确性,学习判断准确性随延迟项目数量的增加而提高,但JOL和回忆成绩则呈现倒V字趋势。4.线索模型对学习判断产生机制的解释并不全面,外部线索并不总是被低估,且存在一定程度的迁移。

Begg,L,et al.Memory predictions are based on ease of processing[J].Journal of Memory and Language,1989,28: 610-632.

Dunlosky,J.,&Nelson,T.0. Importance of the kind of cue for judgments of learning and the delayed JOL-effect[J].Memory and Cognition,1992,20: 373-380.

Kelemen,W.L.,&Weaver,C.A.Enhanced metamemory at delays: why do judgments of learning improve over time?[J].Journal of Experimental Psychology: Learning,Memory and Cognition,1997,23: 1394-1409.

Koriat,A.,&Bjork,R.A. Illusions of competence in monitoring one's knowledge during study[J].Journal of Experimental Psychology: Learning,Memory,and Cognition,2005,31(2): 187-194.

Koriat,A.,&Bjork,R.A. Illusions of competence during study can be remedied by manipulations that enhance learners'sensitivity to retrieval conditions at test[JJ.Memory and Cognition,2006,34(5): 959-972.

Koriat,A.Monitoring one's own knowledge during study: a cue-utilization approach to judgmentsof learning[J].Journal of Experimental Psychology: General,1997,126: 349-370.

Nelson,T.O.&Dunlosky,J.When people's judgments of learning(JOLs) are extremely accurate at predicting subsequent recall: The“delayed-JOL effect”[J].Psychological Science,1991,2: 267-270.

陈功香,傅小兰.学习判断及其准确性[J].心理科学进展,2004,12(2): 176-184.

苏雅文.延迟学习判断效应的实验研究[D],济南,济南大学,2009.

Experimental research on judgment and accuracy of learning different delay conditions

Abstract: the judgment of learning is the individual on the current learning project after the recall test score predictive judgment.Cue model that judgment of learning is affected by internal cues,external cues and memory cue three clues.The influence of external cues than internal cues,and often underestimated,while external cues results cannot bemigrated.To explore the effect of,external cues on judgment of learning through two experimental results show that: no external cues are always underestimated,previously judged migration experience this external cues to a certain extent,but only in the absolute accuracy.Delay the project quantity on judgment of learning effects associated with short-term memory,in the short-term memory capacity within the scope of the project delay is overvalued,judgment of learning with time delay shows different trend of delay the project quantity.

Keywords: judgment of learning; external cues; previous experience; delay the project quantity

附录1

实验一使用词对:

先前经验词对

开心——快乐 地狱——天堂 详细——细致

损坏——爱护 舒适——舒服 粗糙——光滑

自豪——得意 推迟——提前 惊奇——惊讶

遵守——违反 谨慎——慎重 飞快——缓慢

宝贵——珍贵 后代——祖先 连忙——赶快

侮辱——尊重 预测——推测 成长——衰老

吃力——辛苦 一向——偶尔

实验使用词对:

沸腾——宁静 精美——粗糙 风光——神气

笔直——弯曲 缩小——放大 长处——优点

豪华——朴素 清醒——糊涂 结实——坚固

坚硬——柔软 温和——严厉 气愤——生气

压抑——轻松 惩罚——奖励 洁白——雪白

短暂——长久 富裕——贫穷 终日——整天

指责——称赞 杰出——卓越 笑脸——笑容

节约——浪费 应付——对付 痛快——愉快

淹没——显露 急速——快速 等于——相当

收获——付出 题目——标题 清洁——干净

无聊——有趣 本事——本领 突出——出色

炎热——寒冷 尽力——竭力 诚实——老实

犹豫——果断 害怕——恐惧 等待——等候

干燥——潮湿

实验二使用词对:

根据——公元 搪瓷——甘蔗 菜刀——诗人

世界——面子 灯笼——沥青 灯笼——水库

脂肪——货物 山峰——香烟 客车——榕树

肥皂——椅子 书桌——老虎 礼堂——山峰

根源——面包 肚皮——钢丝 轮船——大肠

铅笔——灯泡 海带——黄蜂 词典——竹竿

鼠标——火柴 会场——银河 剪刀——果汁

树干——手表 肩膀——茶馆 流星——花朵

松鼠——钉子 街道——秋天 面条——课本

铁锹——夕阳 孔雀——宝剑 山沟——窗台

鞋子——花生 蜻蜓——台阶 山路——奶粉

板凳——报社 雪花——药品 图片——药材

潮水——对联 洋葱——信封 香菜——纱布

附录2

本研究所使用的词对及词对的联想值如下:

有关学习判断与元理解的实证研究的文章

目前关于延迟学习判断效应的产生机制,存在着争论不休的两个观点:元记忆假说和记忆假说。本次研究主要是针对这两种观点的分歧展开研究,试图探明究竟哪个才是延迟学习判断效应最根本的产生机制。在此基础上,本次研究还将进一步关注以“线索-目标”为刺激的延迟学习判断,它是延迟学习判断的一种特殊情况,在这种情况下不会发生延迟学习判断效应,我们的研究将探究这一现象产生的原因。......

2023-11-30

字体大小对学习判断影响的实验研究摘要:学习判断是元记忆监测的一种重要形式,受到多种因素的影响。针对这一疑问,文章从视觉上的知觉信息入手,通过操纵词对的大小来考察字体大小这种知觉信息对个体学习判断的影响,结合Rhodes and Castel等人的观点及Koriat的线索模型,探究字体大小这一知觉信息影响学习判断及其准确性的机制。2实验1实验1的目的是在以往研究的基础上进一步检验字体大小对学习判断等......

2023-11-30

正如我们在第2章中看到的那样,过于注重结果会让我们被潜念牢牢控制。一个真正以过程为导向的人知道每个结果都是由之前的过程导致的。如果我们纯粹以结果为导向,那么生活将变得毫无乐趣。结果导向会影响我们对于他人智力水平的判断。以过程为导向不仅能提高我们判断的准确性,而且能让我们感觉更好。一些日本公司非常鼓励管理者和研发人员注重过程,希望他们不要急于得出结果。......

2024-01-20

学习判断中锚定效应的干预研究摘要:学习判断是元认知监测的一种重要形式。而预警在降低锚定效应负面影响中的作用是不可忽视的。但是预警对降低锚定效应在个体判断决策中的影响是有限制的,并不能在所有锚定效应中都能有效降低锚定值对被试的影响。在学习判断过程中,可通过对被试的预先警告,降低锚定效应对被试学习判断准确性的影响。在此基础上,实验二通过引入预警机制,减弱或消除被试在学习判断中出现的锚定效应。......

2023-11-30

情绪状态对学习判断的影响及其机制摘要:两个实验用于研究情绪对学习判断的影响及其机制,结果表明:首轮回忆测验成绩可以通过影响个体的情绪状态来影响后继的学习判断以及回忆测验和学习判断的绝对准确性。关键词:情绪状态学习判断UWP效应1问题提出学习判断出现随练习增进而愈加低估的现象即UWP效应,是近年来学习判断研究的一个重点。这种“整体的情绪氛围”将会对二轮学习判断中的任意材料产生影响。......

2023-11-30

认知需求对学习判断框架效应的影响摘要:学习判断的框架效应是指学习者由于问题框架的差异出现了学习判断的变化,表现为负向框架下的学习判断值低于正向框架下的学习判断值。我们的实验表明,学习判断的框架效应并不是普遍的,它主要存在于低认知需求的个体之中。关键词:认知需求学习判断框架效应1问题的提出在学习新材料的时候,学习者通常会通过一遍又一遍的复习来确保材料已经被掌握或者被记忆。......

2023-11-30

可是SiP只是素材的符号。例如“有些学生是共青团团员”和“有些学生不是共青团团员”,这两个命题有相同的素材,“学生”和“共青团团员”,为其主词和宾词的材料,故称为同素材的命题。“北京是我们政治的中心”和“武汉市是全国交通的中心”这两个命题更是不同素材的。因其主宾词的素材都是不同的。......

2023-11-08

不同生理条件下的膳食婴儿、儿童、青年、孕妇、乳母、老年等各个生理阶段,机体的代谢状况不同于一般成人,因此,在营养和膳食方面亦有一定的特殊要求。不论用人乳或人工喂哺的婴儿,除人乳或牛乳外,均须逐步增加辅食,因为人乳和牛乳在营养方面缺乏铁质及维生素D和维生素C。蛋白质供应量,最好占总热量的15%,而其中23的蛋白质由动物来源供给。......

2023-12-01

相关推荐