不同延迟条件下学习判断及其准确性的实验研究摘要:学习判断是个体对当前学习的项目在以后回忆测试中成绩的预见性判断。延迟项目数量对学习判断的影响与短时记忆有关,在短时记忆容量范围内的项目延迟被高估,学习判断在项目数量延迟与时间延迟中表现出不同的趋势。Nelson和Dunlosky发现,延迟学习判断的相对准确性显著高于即时学习判断的相对准确性,并将这一现象称为延迟学习判断效应。并被多项研究证实。......

2023-11-30

延迟学习判断效应产生机制的研究

摘要:学习判断的产生机制及其准确性问题一直以来都受到许多心理学家们的关注,其中,对延迟学习判断效应的研究是学习判断研究的热点之一。本研究的两个实验均是以延迟学习判断效应为研究对象,实验结果表明:(1)只有短时延迟学习判断条件下的回忆成绩会显著高于即时学习判断条件下的回忆成绩(2)两种延迟学习判断条件下都会出现延迟学习判断效应(3)延迟效应的根本机制为元记忆水平的提高。(4)以“线索-目标”为刺激但插入了预回忆步骤的延迟学习判断条件下的判断准确性显著高于其他两个条件下的判断准确性(5)只要能够进行有效的尝试提取,即使以“目标-线索”为刺激,延迟学习判断效应也会产生。

关键词:延迟学习判断效应 元记忆假说 记忆假说 尝试提取

1 问题提出

学习判断JOL是前瞻性监测的一种重要形式,也是元记忆研究的重要内容之一,它是指对当前已经学过的项目在以后的回忆测验中成绩的预见性判断(Nelson&Narens,1990)。个体可以利用学习判断的结果来对学习成绩进行预测并对之后的学习活动进行有效调控。

根据学习判断的不同发生时间,研究者们把学习判断分为即时学习判断(immediate JOL)和延迟学习判断(delayed JOL)(Dunlosky&Nelson,1992)两大类。以学习联合词对为例,即时学习判断指的是,被试在学完一组词对后,立即对该组词对在之后的回忆测验中的成绩做出预测;而延迟学习判断则是指,被试学习完部分甚至全部词对后(即学习词对后间隔一段时间),再对之前学习过的词对在之后的回忆测验中的成绩做出预测。

研究者们通过实验发现延迟学习判断的相对准确性总是显著高于即时学习判断的相对准确性,这种有趣的现象被称为延迟学习判断效应。弄清延迟学习判断效应的内在机制,可以帮助人们更深入地了解人类调节自身认知活动的内在机制,在学习和教育等领域都具有重要的实用价值。

目前关于延迟学习判断效应的产生机制,存在着争论不休的两个观点:元记忆假说和记忆假说。元记忆假说认为延迟学习判断相对准确性的提高是由于延迟判断提高了判断本身的效果,即提高了元记忆本身的水平;而记忆假说则认为延迟学习判断只是提高了记忆水平,并未改善元记忆。本次研究主要是针对这两种观点的分歧展开研究,试图探明究竟哪个才是延迟学习判断效应最根本的产生机制。在此基础上,本次研究还将进一步关注以“线索-目标”为刺激的延迟学习判断,它是延迟学习判断的一种特殊情况,在这种情况下不会发生延迟学习判断效应,我们的研究将探究这一现象产生的原因。

2 实验1

2.1 实验方法

2.1.1 被试

成都西南交通大学90名以汉语为母语的大学生参加实验,其中男生57名,女生33名,年龄18-23岁,视力(或矫正视力)正常,以前未参加过类似元认知实验,均能熟练操作计算机。

2.1.2 实验材料

本实验以中文配对词作为实验材料,如“鲸鱼-手套”。37组词对全部来自于《现代汉语频率词典》。其中,练习阶段使用3组词对,正式实验阶段使用34组词对。所用的词对频率在0.0013-0.0080之间,平均数为0.0032,标准差为0.0014。

2.1.3 实验设计

本实验为单因素被试间实验设计。自变量为做学习判断的条件,有三个水平,分别是:即时学习判断条件、短时延迟学习判断条件和长时延迟学习判断条件。下文中我们分别简称之为I条件、Dd条件和Dc条件。因变量为学习判断值、回忆成绩、学习判断的相对准确性。90名被试被随机分配到3个实验条件中,每个实验条件30名被试。

2.1.4 实验程序

实验程序是由C#语言编写,实验界面在分辨率为1024×768的笔记本电脑显示屏上居中呈现。本实验采用LJR范式,基本流程是学习→学习判断→测验。三种实验条件下的实验过程中都会插入相同的一短一长两个干扰任务,通过控制两个干扰任务出现的位置来控制学习和学习判断之间时间间隔的长短。短时干扰任务是让被试从51倒减3一直减到0。该任务完成时间预计为1分钟左右;长时干扰任务是让被试观看一段视频,并告知被试在视频播放过程中务必仔细观看,在视频播放完毕后会让他们回答一些关于影片细节的问题。该任务完成时间预计为9分钟左右。每种实验条件的具体步骤如下:

(1) I条件:实验流程为“学习+学习判断→短时干扰任务→长时干扰任务→回忆测验”。学习时以随机的顺序显示每组词对,每组词对呈现时间为6s。每组词对学习完毕后立即对该组词对进行学习判断。学习判断的具体方式是呈现该组词对的线索词如“鲸鱼-?”,要求被试估计他在大约十分钟后的回忆测试中回忆起对应的目标词的可能性大小,用1-6(分别代表0%、20%、40%、60%、80%、100%)之间的数字表示,1表示完全不能回忆,6表示完全能回忆。被试按数字键进行选择,做好选择后系统将自动进入下一个界面。学习并判断完所有词对后,被试将依次执行一短一长两个干扰任务,然后进入最后的回忆测验,回忆测验的具体方式是以随机的顺序呈现每个刚学过词对的线索词,要求被试填写其对应的目标词。

(2) Dd条件:实验流程为“学习所有词对→短时干扰任务→对所有词进行学习判断→长时干扰任务→回忆测验”。学习时以随机顺序依次呈现所有词对,每组词对呈现时间为6s。所有词对学习完毕后,会要求被试执行一个短时干扰任务。短时任务完毕之后又以随机的顺序针对刚学完的所有词对进行学习判断。所有词对的学习判断都做完后,接着要求被试执行一个长时干扰任务,最后进行回忆测试。学习判断和回忆测验的具体方式都与即时学习判断条件下的相同。

(3) Dc条件:实验流程为“学习所有词对→长时干扰任务→对所有词对进行学习判断→短时干扰任务→回忆测验”。学习时以随机顺序显示每组词对,每组词对呈现时间为6s。所有词对学习完毕后,会要求被试执行一个长时干扰任务,然后又以随机的顺序针对刚学过的所有词对进行学习判断。学所有词对的学习判断都做完后,接着要求被试执行一个短时干扰任务,最后进行回忆测试。学习判断和回忆测验的具体方式都与即时学习判断条件下的相同。

2.2 实验结果

2.2.1 词对学习到回忆之间的间隔时间T

设从某词对呈现到对该词对进行回忆测验的时间为T,三种判断条件下的平均T值依次分别是957.56s,955.12s和977.05s。方差分析结果显示,各实验条件下的平均T值差异不显著,F(2,87)= 0.097,p>0.05。该结果表明,即使三种实验条件下学习判断相对准确性和回忆成绩存在差异,该差异也不会是由词对的学习与到回忆之间的时间间隔不同造成的。

2.2.2 学习判断值

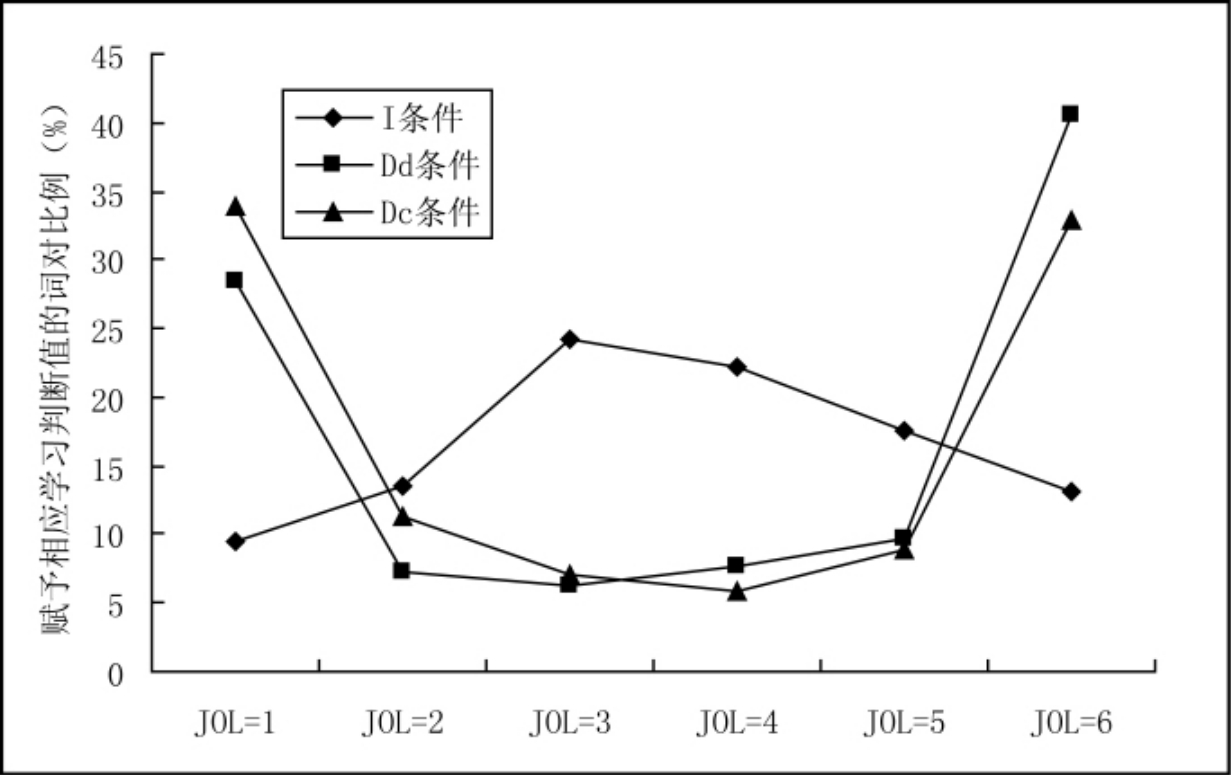

Dunlosky和Nelson曾通过研究发现,即时学习判断条件下,被试们倾向于选择中档的学习判断等级;而延迟学习判断条件下,被试选择中档学习判断值的较少,选择值趋于两极分化(Dunlosky&Nelson,1994)。在本研究中,各学习判断条件下学习判断值的赋值情况呈现出与Dunlosky和Nelson的研究相同的结果(如图2.1所示): I条件下的曲线近似倒“U”形,Dd条件和Dc条件下的曲线近似“U”形。此结果表明I条件下,被试在进行学习判断时,对之后的回忆结果不太有把握,因此他们倾向于选择中间的学习判断等级;而Dd条件及Dc条件下被试的学习判断呈现出了与I条件不同的特点,被试在这两种延迟判断条件下能较有把握的区分出“能回忆出”和“不能回忆出”的项目,也就是说在Dd条件下和Dc条件下被试的学习判断能力更强,也就可以说是这两种条件下的元记忆水平更高。

图2.1 被试在不同学习判断条件下学习判断值的分布

2.2.3 回忆成绩

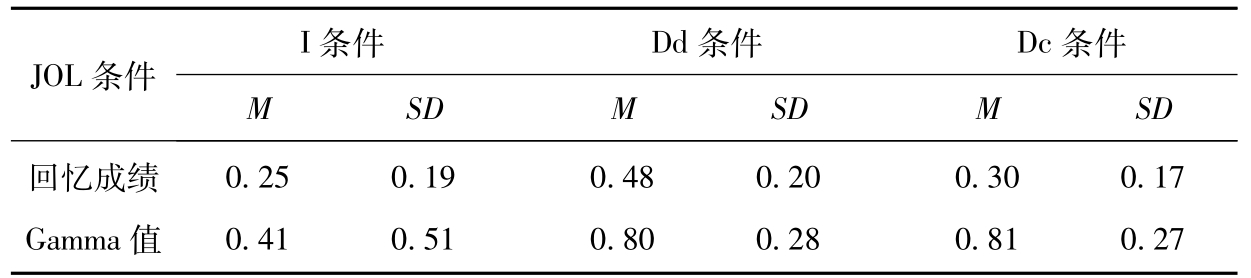

各判断条件下的平均回忆成绩见表2.1。对数据进行方差分析发现,不同判断条件下平均回忆成绩差异显著,F(2,87)= 12.819,p<0.001。进一步多重分析发现,I条件和Dc条件下的回忆成绩差异不显著,p>0.05; Dd条件下的回忆成绩显著大于I条件和Dc条件下的回忆成绩,都为p<0.001。

2.2.4 Gamma值

对每个被试在三种判断条件下的学习判断值和回忆成绩进行Gamma相关分析,各条件下的Gamma值见表2.1。对数据进行方差分析发现,不同判断条件下学习判断相对准确性差异显著,F(2,87)=11.462,p<0.001。多重分析发现,Dd条件和Dc条件的Gamma值之间差异不显著,p>0.05; I条件下的Gamma值显著小于Dd条件和Dc条件下的Gamma值,都是p<0.001。这一结果说明在Dd和Dc条件下均发生了延迟学习判断效应。

表2.1 不同学习判断条件下的回忆成绩与Gamma值

3 实验2

3.1 实验方法

3.1.1 被试

西南交通大学25名以汉语为母语的本科大学生参加了实验,其中男生14名,女生11名,被试年龄在18-23岁之间,视力(或矫正视力)正常,以前未参加过类似元认知实验,且均能熟练操作计算机。

3.1.2 实验材料

本实验以48对中文配对词作为实验材料,如“鲸鱼-手套”。其中24对是有意义联系词对,24对为无意义联系词对。实验所用词对均是从陈功香博士的学位论文的实验所使用的词对材料中选出。所有词对的词频在0.00004-0.05936之间,平均数为0.0032,标准差为0.0058。

3.1.3 实验设计

本实验采用单因素被试内设计,自变量的三个水平为学习判断的三个条件,分别是即时学习判断条件、以”线索-目标”为刺激的延迟学习判断、以”线索-目标”为刺激但插入了预回忆步骤的延迟学习判断。下文中我们分别简称之为I条件、D1条件和D2条件。因变量为学习判断值、回忆成绩以及学习判断的相对准确性G。

3.1.4 实验程序

实验程序是由C#语言编写,实验界面在分辨率为1024×768的笔记本电脑显示屏上居中呈现。I条件和D1条件的基本实验流程均为学习→学习判断→测验,而D2条件基本实验流程为学习→预回忆→学习判断→测验。实验时,48组实验词对被随机分配到三种判断条件中去。对于每个被试,词对和学习判断条件的出现顺序均是随机的。各实验条件的具体实验程序如下:

(1) I条件:以随机的顺序呈现词对,如“鲸鱼-手套”,请被试尽量记住,并告知被试大约十分钟后会有个回忆测验。词对的学习时自定步调的,若被试认为已经记好就按回车键。被试每学完一组词对会立即对该组词对进行自定步调的学习判断。学习判断的具体方式是只呈现该词对的线索词,如“鲸鱼-?”,要求被试估计他在大约十分钟后的回忆测试中回忆起目标词的可能性大小,用1-6(分别代表0%、20%、40%、60%、80%、100%)之间的数字表示,1表示完全不能回忆,6表示完全能回忆。被试做出选择后,系统会自动进入下一界面。学习及判断阶段结束后,让被试们执行干扰任务(回答趣味智力题),最后进入回忆测验阶段,具体方式是以随机的顺序呈现所有学过词对的线索词,要求被试填写其对应的目标词。

(2) D1条件:学习词对材料的方式与即时条件下的相同。不过被试要在学习完所有的词对之后,再重新按随机顺序对这些词对进行学习判断。学习判断的具体方式是呈现完整词对,如“鲸鱼-手套”,要求被试估计他在大约十分钟后的回忆测试中回忆起目标词的可能性大小,用1-6(分别代表0%、20%、40%、60%、80%、100%)之间的数字表示,1表示完全不能回忆,6表示完全能回忆。被试做出选择后,电脑会自动呈现下一个词。最后的回忆测验阶段的具体方式与即时条件下的相同。

(3) D2条件:实验步骤和D1条件大致相同,唯一的区别是在每组词对的学习判断前增加了针对该词对的预回忆步骤,具体方式是只呈现该组词对的线索词如“鲸鱼-()”,让被试回忆其对应的目标词,若能回忆起(无论是否有把握)按“Y”,无法回忆按“N”。

3.2 实验结果

3.2.1 学习判断值

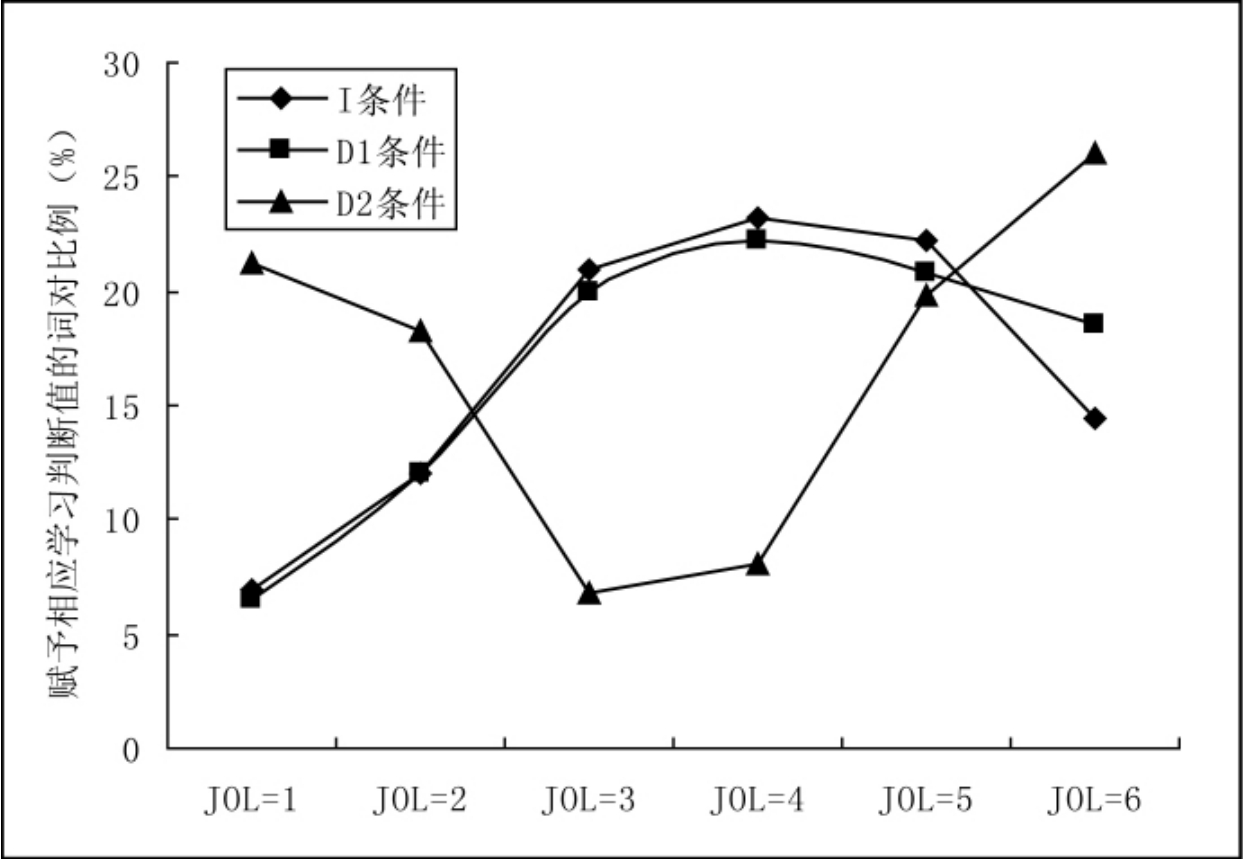

三种学习判断条件下JOL值的分布情况见图3.1。可以看到,I条件下的JOL分布与以往的研究结果相符,呈现出倒“U”形; D1条件下的JOL分布也呈现出和I条件类似的特征,即被试们更倾向于选择中间的学习判断等级,JOL分布曲线同样呈现出倒“U”形;而D2条件下的被试更多的选择两极的学习判断等级,这与单以“线索“为刺激的延迟判断条件下的情况相类似,JOL值分布曲线呈现“U”形。和实验1结果类似,此结果同样表明在即时条件下,被试在进行学习判断时,对之后的回忆结果不太有把握,因此他们倾向于选择中间的学习判断等级;在D1条件下,由于判断时目标词出现影响了被试进行有效的尝试提取,使被试也倾向于选择中间的学习判断等级;而D2条件下被试的学习判断呈现出了与另外两种条件不同的特点,判断前插入与回忆步骤,使被试通过进行有效的尝试提取,而能较有把握的区分出“能回忆出”和“不能回忆出”的项目。

图3.1 被试在不同学习判断条件下学习判断值的分布

3.2.2 回忆成绩

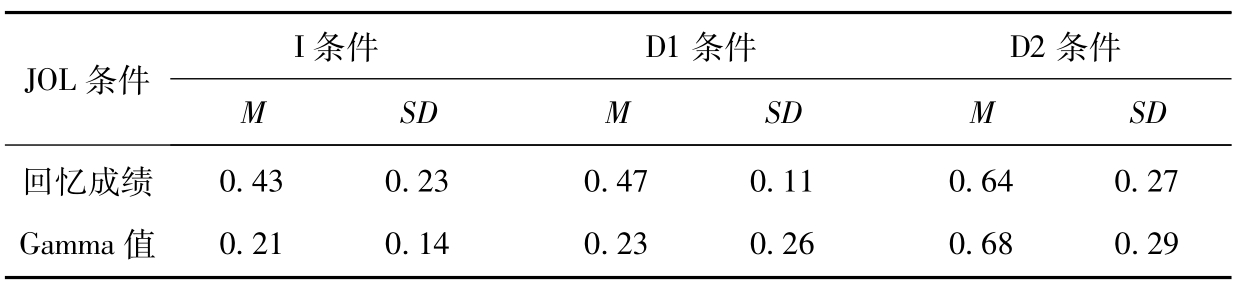

各判断条件下的平均回忆成绩见表3.1。对数据进行方差分析发现,不同判断条件下平均回忆成绩差异显著,F(2,48)= 12.737,p<0.001。进一步多重分析发现,I条件和D1条件下的回忆成绩差异不显著,F(1,24)= 0.143,p>0.05; D2条件下的回忆成绩显著大于I条件和D1条件下的回忆成绩,分别是F(1,24)= 29.741,p<0.001; F(1,24)= 12.165,p<0.05。

3.2.3 Gamma值

对每个被试在三种判断条件下的学习判断值和回忆成绩进行Gamma相关分析,各条件下的Gamma值见表3.1。对数据进行方差分析结果发现,不同判断条件下学习判断相对准确性差异显著,F(2,48)= 32.79,p<0.001。多重分析发现,I条件和D1条件的Gamma值之间差异不显著,F(1,24)= 0.994,p>0.05; D2条件下的Gamma值显著大于I条件和D1条件下的G值,分别是F(1,24)= 61.129,p<0.001; F(1,24)= 36.394,p<0.001。这一结果说明,在D2条件下出现了延迟学习判断效应。

表3.1 不同学习判断条件下的回忆成绩与Gamma值

4 总讨论

本研究两个实验都是关注学习判断研究中的一个有意思的现象—延迟学习判断效应。

实验1针对人们关于延迟学习判断效应产生机制的争论展开了研究。对于延迟学习判断效应的产生机制,长久以来一直众说纷纭。元记忆假说的支持者们认为延迟判断准确性的提高是由于延迟学习判断提高了判断本身的质量,即提高了元记忆水平;而记忆假说的支持者们则认为延迟学习判断是通过提高记忆水平导致延迟学习判断效应的产生;另外还有研究者认为元记忆假说和记忆假说并非非此即彼,它们都是延迟学习判断效应的基础。

记忆假说的支持者们总是以“延迟判断条件下的回忆成绩总是好于即时判断条件下的回忆成绩”为证据来证明记忆假说的正确性。然而,已有研究证明,并非回忆成绩提高就一定会产生延迟判断效应,也并不是产生延迟判断效应就一定会有回忆成绩的提高(陈功香,张承芬,&苏雅雯,2010; Van overschelde&Nelson,2006)。也就是说记忆水平的提高并非延迟判断效应产生的充要条件,据此我们认为记忆水平的提高并不是延迟效应产生的根本机制。但为何在产生延迟效应时,在有的实验中延迟条件下的回忆成绩显著高于即时条件下的回忆成绩,而在另一些实验中它们两者之间无显著差异呢?参考了前人的实验设计,我们推测这是由于不同实验中学习与学习判断两个步骤之间的时间间隔不同造成的,两个步骤之间的时间间隔足够长超过某一范围时,延迟判断条件下的回忆成绩就不会提高。在本次研究中,我们希望能证实上述推论。因此,在实验1中我们通过操纵不同实验条件下学习阶段与学习判断之间的时间间隔长短,期望在延迟学习判断条件下出现延迟学习判断效应的同时,其回忆成绩出现两种不同的情况(提高或不提高)。实验结果与我们的实验假设一致,不管延迟判断条件下的回忆成绩提高与否,其判断准确性总是显著高于即时判断条件下的判断准确性。结合不同学习判断条件下JOL值的不同分布,我们认为延迟学习判断不一定总能提高记忆水平,但一定会提高元记忆水平,也就是说元记忆能力的改善才是延迟学习判断效应的根本原因。

那么,为何在前人的许多研究中,延迟学习判断条件下的回忆成绩总是显著高于即时学习判断条件下的回忆成绩呢?我们认为这或许是因为在这些实验中学习与学习判断这两个步骤之间的时间间隔总是在较小的一个范围内。具体原因可以分析如下:设词对学习与学习判断之间的时间间隔为T,学习的词对总量为W,词对学习到词对回忆这段时间内的遗忘量为A,因此即时判断条件下最后的回忆成绩大致为W﹣A;设延迟判断条件下因判断时尝试提取成功而增强的记忆痕迹量为B,即延迟条件下最后的回忆成绩大致为W﹣A﹢B。在延迟判断条件下,当T在一定范围内时,B显著大于0,因此这时的回忆成绩(W﹣A﹢B)就会显著大于即时判断条件下的回忆成绩(W﹣A)。而根据Ebbinghaus的记忆曲线我们知道,在刚刚学习完记忆项目后的遗忘速度是最快的,因此当T超过一定时间范围后,大量的遗忘使尝试提取总不成功,增加的记忆量B可以忽略不计,这时延迟学习判断条件下的回忆成绩(W﹣A﹢B)与即时学习判断条件下的回忆成绩(W﹣A)就不会有显著差异了。我们猜想在前人的那些研究中,由于延迟判断条件下的时间间隔T没有超出前面所说的那个范围,因此最后的回忆成绩总显著高于即时判断条件下的回忆成绩,而在另外的少量研究中T值较大,使得最后的回忆成绩没有提高(例如,在Van overschelde和Nelson的实验中,长时延迟判断条件的平均T值为467s,而短时延迟判断条件的平均T值只有46s)。

实验1支持了元认知假说。元认知假说认为延迟学习判断时,被试会对记忆中的目标项目信息进行尝试提取,然后根据尝试提取的结果来进行学习判断。由此我们推断,如果无法进行有效的尝试提取,即使在延迟学习判断的条件下也不会出现延迟学习判断效应。我们相信正是由于上述原因,在以”线索-目标”为刺激时才不会出现延迟学习判断效应,这是因为学习判断时“目标词”的出现会阻扰尝试提取的进行。为了验证以上观点,我们继续进行了实验2的研究。在实验2中,我们把自变量的三个水平设置为即时判断条件、以“线索-目标”为刺激的延迟判断条件、以“线索-目标”为刺激但在判断前插入预回忆步骤的延迟判断条件。在以”线索-目标”为刺激的延迟学习判断前插入预回忆步骤的目的是为了让被试在学习判断前能够进行一次有效的尝试提取。实验2结果显示,以“线索-目标”为刺激的延迟判断条件下没有发生延迟学习判断效应,该条件下的回忆成绩和判断相对准确性都与即时判断条件下的结果无显著差异,这一结果与前人的研究结果是一致的。但在学习判断前插入预回忆步骤后,以”线索-目标”为刺激的延迟学习判断条件下的回忆成绩和判断准确性都显著高于另外两个实验条件,出现了延迟学习判断效应。我们认为在判断前使被试有机会进行一次预回忆,就是给了被试一次进行尝试提取的机会,在学习判断时被试可以根据之前预回忆的结果进行学习判断,也就能够更有把握的区分哪些是能够回忆起来的项目,哪些是不能无法回忆的项目,从而提高了判断的准确性。实验2的结果说明,在以“线索-目标”为刺激的延迟判断条件下不会发生延迟判断效应的原因的确是因为被试在判断前无法进行有效的尝试提取,只要能够补充一次进行有效的尝试提取的机会,即使以“目标-线索”为刺激,延迟学习判断效应也会产生。

5 结论(www.chuimin.cn)

本研究得到以下结论:

(1)记忆水平的提高至多算是延迟效应的一个影响因素,而此效应产生的最根本原因是元记忆水平的提高。

(2)在以“目标-线索”为刺激的延迟学习判断条件下延迟效应不会出现的原因是判断时目标词的出现阻碍了被试进行有效的尝试提取。所以只要能补充一次进行有效尝试提取的机会,即使在这种条件下也会出现延迟效应。

贾宁.(2008).学习判断的发展研究.天津师范大学.

陈功香,&傅小兰.(2004).学习判断及其准确性.心理科学进展,12(2),176-184.

陈功香,张承芬,&苏雅雯.(2010).延迟学习判断的效应机制.心理学报,42(7),743-753.

Begg,I.,Duft,S.,&Lalonde,R,et al.(1989).Memory predictions are based on ease of processing.Journal of Memory and Language,28,610-632.

Benjamin,A.S.,Bjork,R.A.,&Schwartz,B.L.(1998).The mismeasure of memory: When retrieval fluency ismisleading as a metamnemonic index.Journal of Experimental Psychology: General,127,55-68.

Dunlosky,J.,&Nelson,T.O.(1994).Does the sensitivity of judgments of learning(JOLs) to the effects of various study activities depend on when the JOLs occur? Journal of Memory and Language,33,545-565.

Dunlosky,J.,&Nelson,T.O.(1997).Similarity between the cue for judgments of learning and the cue for test is not the primary determinant of JOL accuracy.Journal of Memory and Language,36,34-49.

Hart,J.(1965).Memory and the feeling-of-knowing experience.Journal of educational psychology,56(4),208-216.

Hertzog,C.,&Kidder,D.P.(2002).Powell-Moman A,et al.Aging and monitoring associative learning: Ismonitoring accuracy spared or impaired? Psychology and Aging,17(2): 209-225.Koriat,A.(1993).How do we know thatwe know?.The accessibility model of the feeling of knowing.Psychological Review,100,09-639.

Koriat,A.(1995).Dissociating knowing and the feeling of knowing: Further evidence fmodel.Journal of Experimental Psychology: General,124,311-333.

Koriat,A.(1997).Monitoring one's own knowledge during study: A cue-utilization approach to judgments of learning.Journal of Experimental Psychology: General,126(4),349-370.

Koriat,A.,Sheffer,L.,&Ma'ayan,H.( 2002).Comparing objective and subjective learning curves: Judgments of learning exhibit increased under confidence with practice.Journal of Experimental Psychology: General,131(2),147-162.

Koriat,A.,&Bjork,R.A.(2005). Illusions of competence in monitoring one's knowledge during study.Journal of Experimental Psychology: Learning,Memory,and Cognition,31(2),187-194 Nelson,T.O.,&Narens,L.(1990).Metmemory: A theoretical framework and new findings[A]. In G.H.Bower(Ed.),The psychology of learning and motivation[C].San Diego,CA: Academic Press,125-173.

Nelson,T.O.,&Dunlosky,J.(1991).When people's judgments of learning(JOLs) are extremely accurate at predicting subsequent recall: The“delayed-JOL effect.”.Psychological Science,2,267-270.

Nelson,T.0.,&Dunlosky,J.(1992).How shall we explain the delayed-judgments-of-learning effeet?.Psychological Science,3: 317-318.

Nelson,T.O.,Narens,L.,&Dunlosky,J.(2004).A Revised Methodology for Research on Metamemory: Pre-judgment Recall And Monitoring(PRAM).Psychological Methods,9(1),53-69.

Van overschelde,J.P.,&Nelson,T.O.(2006).Delayed judgments of learning cause both a decrease in absolute accuracy(calibration) and an increase in relative accuracy(resolution).Memory and Cognitin,34(7),1527-1538.

Zechmeister,E.B.,&Shaughnessy,J.J.(1980).When you know that you know and when you think that you know but you don't..Bulletin of the Psychonomic Society,15,41-44.

Zimmerman,C.A.,&Kelley,C.M.(2010).“I will remember this!”Effects of emotionality on memory predictions versus memory performance.Journal of memory and language,62(3),240-253.

THE RESEARCH ON M ECHAN ISM OF DELAYED-JOL EFFECT

Abstract: Judgments of learning are assessments of result of the recollect test done by individuals after finish learning some particular information. It is one of the most important forms ofmetamemorymonitoring judgment,and its mechanism and accuracy have always been the concern of many psychologists.Both of the two experiments of this research is on delayed-JOL effect.Experiment results show that:(1) Only the result of short time delay judgment is significant better than immediate judgment,(2) Delayed-JOL effect occurs in both 2 delay judgment condition,(3) The rising of metamemory is the root reason of delayed-JOL effect.(4) Delayed judgment based on clut-target while pre-reall procedure inserted significant higher than the others in recall accuracy.(5) If effective extact has been made,delayed-JOL effect occurs even under delayed cue–target condition.

Keywords: delayed-JOL effect; metamemory hypothesis; memory hypothesis; attempted target retrieval

附录

实验一用到的词对:

练习用:

花生—鼠标 诗人—导弹 座位—女孩

正式实验用:

纺车—磁铁 海峡—扇子 演说—店员

搪瓷—甘蔗 标本—水银 椅子—手套

夕阳—算盘 集团—凳子 水平—喇叭

瀑布—钥匙 观众—肥皂 橡胶—冰雹

品种—广场 系统—弟兄 电话—抽象

根源—面包 问题—地壳 鲸鱼—月亮

错误—行列 结果—房东 桥梁—番茄

理论—待遇 国际—电压 图案—溶液

党员—地带 形式—电台 岩石—蜡烛

分子—礼堂

实验二用到的词对:

练习用:

正式实验用:

十字—蒸汽 旗帜—亲戚 单据—发票

喉箱—子咙 徒弟—田野 油船—运输

包姿—态裹 泥浆—编辑 棘手—麻烦

桥手—套墩 文件—森林 机械—零件

图溶—液案 石碑—地毯 比划—表演

蟋弹—药蟀 学问—顾客 公里—长度

论季—风文 后台—靠山 效益—利润

南鸦—片瓜 店员—服务 广告—海报

葫芦—境界 原因—理由 精度—准确

栏杆—导师 后期—结束 箭头—路标

工资—器官 短见—自杀 权力—领导

背心—蚂蚁 皮毛—肤浅 经度—地球

玉米—地图 艰险—坎坷 公式—方程

油菜—铁匠 生路—希望 留情—面子

有关学习判断与元理解的实证研究的文章

不同延迟条件下学习判断及其准确性的实验研究摘要:学习判断是个体对当前学习的项目在以后回忆测试中成绩的预见性判断。延迟项目数量对学习判断的影响与短时记忆有关,在短时记忆容量范围内的项目延迟被高估,学习判断在项目数量延迟与时间延迟中表现出不同的趋势。Nelson和Dunlosky发现,延迟学习判断的相对准确性显著高于即时学习判断的相对准确性,并将这一现象称为延迟学习判断效应。并被多项研究证实。......

2023-11-30

认知需求对学习判断框架效应的影响摘要:学习判断的框架效应是指学习者由于问题框架的差异出现了学习判断的变化,表现为负向框架下的学习判断值低于正向框架下的学习判断值。我们的实验表明,学习判断的框架效应并不是普遍的,它主要存在于低认知需求的个体之中。关键词:认知需求学习判断框架效应1问题的提出在学习新材料的时候,学习者通常会通过一遍又一遍的复习来确保材料已经被掌握或者被记忆。......

2023-11-30

情绪状态对学习判断的影响及其机制摘要:两个实验用于研究情绪对学习判断的影响及其机制,结果表明:首轮回忆测验成绩可以通过影响个体的情绪状态来影响后继的学习判断以及回忆测验和学习判断的绝对准确性。关键词:情绪状态学习判断UWP效应1问题提出学习判断出现随练习增进而愈加低估的现象即UWP效应,是近年来学习判断研究的一个重点。这种“整体的情绪氛围”将会对二轮学习判断中的任意材料产生影响。......

2023-11-30

环境中的污染物超过一定浓度,生活在环境中的生物体的生命活动及生长发育会产生一系列反应,群落结构因而可能产生变化。这既是城市化以及城市人类活动强度对城市各类生物的冲击所致,也是城市生态恶化的重要原因之一,同时也是目前城市环境生物效应的主要表现。应该指出,城市环境的生物效应并非总是对生物不利。一些发达国家已在提高城市环境内各类生物的生存质量及提高城市生物多样性方面作出了较大的努力。......

2023-11-19

所以“衰竭”学说并不能解释所有项目引发的运动性疲劳的原因。该学说避免了用单一指标来研究运动性疲劳的缺陷。因此该学说认为,自由基与运动性疲劳有着密切的关系,是导致运动性疲劳的重要原因。此外,运动过程中机体内分泌功能异常和免疫功能下降也与运动性疲劳有关。因此,运动性疲劳的产生是一个多因素相互渗透和影响的复杂过程。......

2023-11-01

笔者认为,网络舆论产生负效应的原因归根结底还是出在网络舆论主体,即网民和网站上。网络技术的出现使网民作为一个“个体”的存在有了意义。本我是其最原始的部分,与生俱来,包括以性冲动和侵犯冲动为主的本能冲动。在网络的匿名性特征下,社会的种种禁锢和行为规范作用减弱,网络受众更多显示的是最深层次的“本我”。......

2023-11-17

图11-1 汽油机的排放气体成分比例(λ=1)图11-2所示为没有配备废气净化装置的柴油机的排放气体质量分数。在λ=1的条件下运行时,排放气体中水蒸气的含量,汽油机为13%,柴油机为8.5%左右。在图11-1中CO的排放量显示为0.7%,但在高负荷、加速和怠速时,达到约3%,在稳定的转速下降低到0.1%~0.2%。柴油机的燃料是直接喷射在气缸内,HC的生成与汽油机不尽相同。......

2023-06-28

1928年,印度物理学家拉曼发现了拉曼效应:光通过介质时由于入射光与分子运动相互作用而引起的频率发生变化的散射。在量子理论中,把拉曼散射看作光量子与分子相碰撞时产生的非弹性碰撞过程。图5-1光量子与分子相互作用示意图拉曼散射共分为两个类型[2]。......

2023-06-20

相关推荐