美国作为世界高等教育最发达的国家,其大学招生制度的发展变革很值得我们了解和研究。美国建国后,虽然高等教育迅速发展、新建学院数量剧增,但大学招生由各校自定标准、自主录取的做法并没有改变。内战爆发后,美国大学进入转型期,尤其是《莫里尔法案》颁布后,不仅许多老式学院转变为大学、出现了研究生教育,而且建立了各种新型学院。但精英大学在招生简章上都会列出上一届新生的中学成绩排名或GPA情况,供报考者参考。......

2023-11-26

李涛

摘 要:民国时期大学招生的组织主体主要有三种:大学作为单独主体、政府作为单独主体、大学与政府作为复合主体。各个阶段不同组织主体在招生中发挥了各自的地位和作用,这是由当时的教育和社会状况所决定的。大学和政府围绕招考权展开了激烈的博弈,在经历了大学和政府分别作为单独组织主体之后,各自的优缺点充分暴露,最终两种方式融合,走向了大学与政府作为复合主体时期。

关键词:民国时期;招生;组织主体;招考权

招生由谁来组织——中央政府、地方政府还是大学;选拔途径——考试还是推荐、保送,口试、笔试。民国时期国立大学招生的组织主体非常重要,其变化也较为频繁,是招生的重要组成部分。

大学招生由谁来组织,似乎不应该成为问题。大学具有学术自由、自治的权利,招生作为大学重要的学术权利之一不能被剥夺。大学作为招生的组织主体,能选拔适合自身需要的个性化人才,这有利于大学的特色化发展;能够根据“招生市场”供求状况的变化灵活、快速地调整招生的科系、数量;能够以较低的招生成本选拔优秀人才。因此,大学招生当然是以大学为组织主体而进行的活动。但是事情并非如此简单,由于大学招生连接着中等教育和高等教育,关系着考生和家庭的切身利益,涉及国家的整体发展,处理不当会影响教育公平和社会稳定。大学招生与大学、中学、考生及家长、政府的利益密不可分。所以,招生组织主体除了大学以外,还可以是政府或社会组织。大学作为招生的组织主体有两种形式:一所大学作为单独主体;两所以上大学作为联合主体。政府作为招生的组织主体有多种形式:中央政府作为单独主体;地方政府作为单独主体;地方政府作为联合主体。社会组织作为招生的组织主体有多种形式:政府下属的社会组织作为单独主体;完全独立的社会组织作为单独主体;两个以上完全独立的社会组织作为联合主体。不同的历史条件下,随着利益格局和权利的变化,招生组织主体不断变迁。不同的招生组织主体主导下的招生模式各具特色,对大学招生产生了深远的影响。

大学作为单独主体是民初自由政治环境的产物,大学拥有较大的招考自主权,这保证了招生的科学性,也造成了一些问题。

(一)大学作为单独主体的形成原因

大学作为单独主体时期主要包括北洋政府时期和国民政府初期。这种极端状况是以下原因造成的:第一,科举废除后,文官考试与教育考试分离,教育考试权力下移。政府不再承担教育考试的责任,各级各类学校自行组织考试。第二,大学作为招生的组织主体是各国通例,这一传统在我国得以传承。第三,社会紊乱,政权不统一,政府既无财力,也无能力控制大学的发展。第四,中等教育、高等教育发展尚处于幼稚时期。中学课程、教材五花八门,程度参差不齐,毕业生数量有限。大学数量少,类别杂,科系繁多,水平差异甚大。第五,社会发展水平有限,各类社会组织尚未发育成熟。第六,当时的大学校长、教师多为欧美留学归国学者,熟悉招生流程,深受学术自由、自治观念影响,能够秉公办理招生。在此种历史条件下,大学作为单独主体可能是最好的选择。

(二)大学独揽招考权

北洋政府时期,政府甚少干预大学招生,大学招生几乎处于自由发展阶段。政府只对招生做出一些原则性规定,对作为招生组织主体的大学采取了放任的态度。1912年公布的《大学令》只规定大学分为预科、本科、大学院生三个层次,并限定了入学资格[1](P384)。随后颁布的《大学规程》,除重申了上述规定外,强调“前项预科,或与预科相当之学校,非遵照本规程办理者,其毕业生应行入学试验”,“中学校毕业生如超过定额时,应行竞争试验”①。1917年颁布的《修正大学令》也只是强调了预科“入学时应受选拔试验”②。1924年的《国立大学校条例》强调“国立大学校录取学生,以其入学试验之成绩定之”[2](P575)。国民政府成立后开始插手大学招生事务,但是国民政府初期的政策还是比较宽松的。1929年颁布的《大学规程》分别规定了特别生、转学生、正式生的入学资格,强调经入学试验及格者方得入学。教育部第一次正式公布,“入学试验由校务会议组织招生委员会,于每学年开始以前举行之,各大学因事实上之便利,得组织联合招生委员会”③。

由此可见,政府的规定相当宽泛,大学享有完全的招考权和自由度。政府并没有强力干预大学招生,这是一个完全市场化的招生制度。因此,政府不是大学招生的组织主体,它的作用有限。虽然法律上有“联合招生委员会”的规定,但是实际上这种组织主体只是一种假设,在此时期并未出现。一般是大学设立入学试验委员会,由其办理招生相关事宜,如确定招生数额、科系,决定考试办法、考试科目,制订招生简章,选派命题委员,组织报名、考试、阅卷、录取等。以北京大学为例,1918年“入学试验委员会”由校长蔡元培任会长,陈独秀任副会长,命题、阅卷委员为朱希祖、钱玄同、马裕藻、胡适等名教授。“入学试验委员会”还设“事务委员”,负责报名、出榜、审查、印刷试题、核实分数等试务④。校长担任会长足见大学对招生的重视,知名教授出题可以保证试题的质量,入学试验的组织、实施程序甚为严密,考试规则详尽,有利于选拔人才。以大学为单独主体的招生模式具有以下优势:大学能够根据师资和设备,以及市场的需求状况,快速决定招生的数量和科系。如1914年胡仁源任北大校长,自行“拟定整顿大学计划书,对本科和预科分别进行调整充实”,本预科学生“名额增加一倍多”[3](P35)。这并不需要教育部批准。大学能够根据自身发展需要,选拔特殊人才,满足大学特色化发展的需求。闻一多、罗家伦、钱钟书、季羡林、臧克家、吴晗等偏才、怪才,都是在此时期被北大、清华、青岛大学等校录取的。这种现象集中发生于此时期并非偶然,与大学单独作为招生组织主体有一定的关系。大学的个性化需求还体现为五花八门的招生方式和考试科目。有的大学以入学考试严格著称,宁缺毋滥,如交通大学、清华大学等。有的大学设“承认中学”,其毕业生成绩优良者无须试验即可入学,如南开大学,“平、津、沪有数中学为我部承认中学,每学期直接升入之学生为数颇多”[4](P316)。有的大学向来注重智慧测验,如北京师范大学、浙江大学。各大学的考试科目更是琳琅满目,有的设初试、复试,有的设必试、选试科目,学校之间、科系之间考试科目五花八门。当然大学单独作为招生的组织主体也有一定的缺陷,如1913年因预科生闹学潮,相率不考本科,“校方无法,只有大开方便之门,准学生以同等学力考入”⑤。

(三)大学作为单独主体的影响与成效

总体上看,大学单独作为招生的组织主体,保障了大学的学术自由与自治,选拔了个性化、高质量的人才,并没有发生大面积的招生腐败现象。但是,由于大学是招生的组织主体,可能过多地考虑自身利益,提高或降低入学标准,无视考试科目、内容对中学教学的引导作用,造成与中学教学相脱节,为了增加收入盲目扩大文科招生,致使文实科失衡。以分数为绝对的录取标准,不利于边远省份、少数民族地区考生,贫困家庭、工农阶层子弟考入名牌大学,造成严重的教育不公平。这种“市场失灵”的情形启示我们,“高校作为一个有着自身利益追求的理性主体,如果缺乏足够的约束,它就可能为了追求自身利益的最大化而损害学生和中学的利益,甚至损害社会公共利益”[5](P12)。改进的手段就是政府实施“宏观调控”,此时政府作为招生的组织主体的历史时机已经到来。其实,北洋政府已经认识到了大学招生的“市场失灵”问题,如1918年的全国专门以上学校校长会议就曾讨论“大学各科学额应否视需要与否而酌加分配”。但是现实的困难较大,“各校教室及实验室之地位,与教员人数均各有限度,不能一律,势难预定普通标准,不如听各校酌为分配窒碍较少也”⑥。直到1925年第十届全国教育会联合会还曾议决,国立专门以上学校招生宜酌定各省区名额,不知为何教育部并未采纳实行此建议案⑦。这些问题亟待政府来解决。

政府作为单独主体与政权的稳定有一定的关系,政府逐步掌控招考权,这有利于对招生的宏观管理,但也造成了一些问题。

(一)政府作为单独主体的形成原因

政府作为单独主体是另外一种极端状况,现实中几乎不存在。而过渡阶段则是常态,此时期政府并没有完全取代大学的组织主体地位,但是政府却发挥了前所未有的巨大作用。这主要是以下原因造成的:第一,国民政府统一了政权,经济有所发展,财政能力提高。这为政府干预教育提供了权力和经济基础。第二,国民党实行集权统治,企图控制大学思想,安插官员控制大学,招生作为一项重要的权利,自不能例外。第三,大学作为招生的单独组织主体,在实践过程中引发了许多严重的问题,如文实科失衡,招生标准混乱,同等学力泛滥,与中学教学相脱节,区域教育不公平等。这些问题影响了各级教育的健康发展,不利于社会稳定,也不利于社会的现代化建设。第四,全面抗战的爆发,高校西迁。抗战使得全国的形势发生了很大的变化,交通困难,教育经费缩减,大学集中于西南、西北。学生应考成本提高,大学为招生付出较大的金钱和时间成本。大学招生各自为政的状态,既不能满足抗战对实用人才的需求,也不符合国民政府加强控制的需要。大学集中于一地,便于政府发挥组织主体作用。政府作为大学招生的组织主体的必要条件和可能条件都已经具备了。其实,王世镇早就洞见“高等教育久为资产阶级所独占”,“而多数刻苦奋勉之寒酸,又见摈弃于□舍之外”,而废科举,“并考试而废之,是因噎废食耳”⑧。为了挽救其弊,扭转社会风气,他建议建立类似于科举制的考试制度,这实质上是将招考权收归政府。

(二)政府插手招考权

政府逐步插手大学招生,部分取代大学的组织主体地位。首先,1933-1937年多次发布《招生办法》,教育部掌握了招生数量和科类的制定权。教育部认为历年大学招生漫无限制,各学科不能均衡发展,“惟吾国数千年来尚文积习,相沿既深,求学者因以是为趋向,办学者亦往往避难就易,遂一致侧重人文,忽视生产,形成人才过剩与缺乏之矛盾现象”⑨。教育部遂规定任何大学文科学院所招新生连同转学生,不得超过理科学院所招新生数额。1934年,教育部强调大学招生“应参酌国家需要及教学效率”,招生数额限制缩小到了学系,要求“任何甲类学院各系所招新生及转学生之平均数,不得超过任何乙类学院各系所招新生及转学生之平均数”⑩。教育部明确表示,凡未按本办法招生之学校,其新生入学资格,不予核定。1935年,教育部要求所有院系,“除具有成绩特出情形,经部于招生前特许者外,均以三十名为限,不得有滥收情形![]() 。1936-1937年基本沿用了这种限制招生办法。其次,颁布高中课程标准,实行中学毕业会考制度,加强了大学与中学的联系。1932年教育部制订高中课程标准,并要求大学招生,其考试科目及各科程度,必须严格依照课程标

。1936-1937年基本沿用了这种限制招生办法。其次,颁布高中课程标准,实行中学毕业会考制度,加强了大学与中学的联系。1932年教育部制订高中课程标准,并要求大学招生,其考试科目及各科程度,必须严格依照课程标![]() 。高中课程、教材趋于统一,为整齐大学新生程度,划一入学标准奠定了基础。同年开始实行中学毕业会考,并规定会考优秀学生免试保送升学。教育部也强调会考用意,“系重视学业基础,严整入学资格

。高中课程、教材趋于统一,为整齐大学新生程度,划一入学标准奠定了基础。同年开始实行中学毕业会考,并规定会考优秀学生免试保送升学。教育部也强调会考用意,“系重视学业基础,严整入学资格![]() 。1938年教育部甚至规定,国立中学毕业生毕业成绩甲等者,也得保送免试升

。1938年教育部甚至规定,国立中学毕业生毕业成绩甲等者,也得保送免试升![]() 。会考优秀毕业生免试升学制度实行到1947年会考制度废除。最后,1938-1940年试行公立各院校统一招生制度,政府基本取代大学成为招生的组织主体。实行统一招生的意义重大,政府开始全面接管大学招生事务。1937年教育部开始推动北京大学、中央大学、浙江大学、武汉大学等校试行联合招生,为统一招生积累经验。1938年教育部设立“统一招生委员会”,由教育部指定一人为主席。下设十一招生处,每处设招生委员会。国立各院校统一招生委员会的任务是“订定招生规章;规定命题阅卷及录取标准;解释有关招生各项法规;复核考试成绩;决定录取学生;分配取录学生;其他有关招生事宜

。会考优秀毕业生免试升学制度实行到1947年会考制度废除。最后,1938-1940年试行公立各院校统一招生制度,政府基本取代大学成为招生的组织主体。实行统一招生的意义重大,政府开始全面接管大学招生事务。1937年教育部开始推动北京大学、中央大学、浙江大学、武汉大学等校试行联合招生,为统一招生积累经验。1938年教育部设立“统一招生委员会”,由教育部指定一人为主席。下设十一招生处,每处设招生委员会。国立各院校统一招生委员会的任务是“订定招生规章;规定命题阅卷及录取标准;解释有关招生各项法规;复核考试成绩;决定录取学生;分配取录学生;其他有关招生事宜![]() 。从此,教育部牢牢把持了国立大学的招考权,真正成为了招生的组织主体。1939年,国立各院校统一招生较去年有所改进,参加院校有所增加,考题由教育部统一拟定颁发,免试升学比例降低,国立中学不再允许保送升学,严格限制同等学力考生。1940年,所有国立、省立大学及独立学院均参加统一招生,公立各院校统一招生委员会成为常设机构,其职能增加了“制定及颁发试题、研究改进招生事项”,其成员由教育部职员、大学教授组成,“分设总务、审核、分发、研究四组

。从此,教育部牢牢把持了国立大学的招考权,真正成为了招生的组织主体。1939年,国立各院校统一招生较去年有所改进,参加院校有所增加,考题由教育部统一拟定颁发,免试升学比例降低,国立中学不再允许保送升学,严格限制同等学力考生。1940年,所有国立、省立大学及独立学院均参加统一招生,公立各院校统一招生委员会成为常设机构,其职能增加了“制定及颁发试题、研究改进招生事项”,其成员由教育部职员、大学教授组成,“分设总务、审核、分发、研究四组![]() 。其实,教育部不仅成为了国立大学招生的组织主体,甚至开始干预私立大学招生。1940年,教育部规定私立大学招生必须呈部核定,其入学试验科目须参照统一招生科目,试题及成绩单须报部备核,入学试验时“本部得派员监试”,且其试卷,“本部得随时抽阅

。其实,教育部不仅成为了国立大学招生的组织主体,甚至开始干预私立大学招生。1940年,教育部规定私立大学招生必须呈部核定,其入学试验科目须参照统一招生科目,试题及成绩单须报部备核,入学试验时“本部得派员监试”,且其试卷,“本部得随时抽阅![]() 。由此可见,教育部已经完全取代了大学的组织主体地位。

。由此可见,教育部已经完全取代了大学的组织主体地位。

(三)政府作为单独主体的影响与成效

从成效上来看,政府作为大学招生的组织主体起到了一定的积极作用。招生市场“失灵问题”得到了较好的解决。1940年统一招生所录取的新生,“以工科为最多”,“因同等学力限制较严,程度较为整齐”,“考生质量当较去年为佳![]() 。文实科趋于平衡,各校招生标准划一,新生程度提高,大学与中学的联系得到了加强,西部高等教育有所发展,教育不公平问题有所缓解。但是,新的问题再次显现。许多大学对统考表示不满,认为这样会降低入学标准,交通大学曾登报声明拒绝接收教育部统一招生分发的学生,交通大学一度退出统考。中央大学为抵制统考甚至制定了甄别办法:新生入校后进行一次甄别试验,若其学科基础太差,则需补读一年至二年。1939年,中央大学统一分配的600名新生中,留级和退学的占三分之一,全部课程及格能升级的仅有170人[6](P544)。此外,破格录取骤减反映了招生活力的下降。政府作为招生的组织主体,弥补了大学的缺陷,也消弭了其活力,这就像“计划”与“市场”的关系一样。二者互补,又互相矛盾,如何协调二者关系成为问题的关键。随着战争环境的恶化,统考弊端的暴露,政府作为组织主体的模式终于走到了尽头。

。文实科趋于平衡,各校招生标准划一,新生程度提高,大学与中学的联系得到了加强,西部高等教育有所发展,教育不公平问题有所缓解。但是,新的问题再次显现。许多大学对统考表示不满,认为这样会降低入学标准,交通大学曾登报声明拒绝接收教育部统一招生分发的学生,交通大学一度退出统考。中央大学为抵制统考甚至制定了甄别办法:新生入校后进行一次甄别试验,若其学科基础太差,则需补读一年至二年。1939年,中央大学统一分配的600名新生中,留级和退学的占三分之一,全部课程及格能升级的仅有170人[6](P544)。此外,破格录取骤减反映了招生活力的下降。政府作为招生的组织主体,弥补了大学的缺陷,也消弭了其活力,这就像“计划”与“市场”的关系一样。二者互补,又互相矛盾,如何协调二者关系成为问题的关键。随着战争环境的恶化,统考弊端的暴露,政府作为组织主体的模式终于走到了尽头。

由于战争环境的影响,政府不得不与大学共同组织招生,双方配合较为默契,其实施效果也较好。

(一)大学与政府作为复合主体的形成原因

所谓复合主体指不是单一的大学或政府作为招生的组织主体,而是多种组织主体相互交织的状况。此时期的组织主体包括多种形式:政府监督下的一所大学作为组织主体;政府监督下的多所大学作为联合组织主体;政府作为组织主体。这种状况形成的原因是:第一,战争环境日趋恶化,交通异常困难,物价飞涨,各地区联系困难,各级教育低落。第二,以政府为组织主体的统一招生制度,日益暴露出严重的问题。统一招生降低了名牌大学的新生质量,所分发的学生不能满足大学个性化的人才需求,许多学者对文科受到贬抑甚为不满,统招达到了划一标准的目的,但是程度却不见得提高,统招考试的题目和记分不科学,其信度、效度不足,“统一招生有了上述的几种缺陷,与他的两个优点比较起来,可以说得不偿失![]() 。第三,中等教育发展极端不平衡,华北、华东地区人文繁盛,中学教育发达,大学只要在这些地区招生即可满足需求,既可以节约成本,又可以提高新生程度。第四,大学的自治、自由观念强烈,打心底里抵制政府对招生的干预。第五,随着战争的深入,国民政府的统治松动,其控制力有所下降。

。第三,中等教育发展极端不平衡,华北、华东地区人文繁盛,中学教育发达,大学只要在这些地区招生即可满足需求,既可以节约成本,又可以提高新生程度。第四,大学的自治、自由观念强烈,打心底里抵制政府对招生的干预。第五,随着战争的深入,国民政府的统治松动,其控制力有所下降。

(二)大学与政府分享招考权

此时期大学招生主要有五种形式,单独招生、联合招生、委托招生、成绩审查、保送升学等。虽然政府不再作为单独的组织主体,但是它依然保留了部分监督、控制的权力。如果说前两个时期是大学和政府分别作为组织主体的极端状况,此时期就是政府和大学分享组织主体权力的时期,这不再是非此即彼的问题,而是如何协调二者的权利分配,把握好度的问题。教育部依然控制着招生数量、科系,规定招生方式、考试科目,考试范围及程度,分发保送学生,审核新生资格。由此可知,政府主要从宏观方面监督和调控大学招生,具体的招生事宜则交给大学办理。大学单独或者联合作为组织主体,可以有效地发挥招生市场的作用。各大学依法成立招生委员会,其任务为“拟定招生简章;审定本校招考新生及转学名额;决定招考地点并推定各地主持招考人员;编定招生经费之预算;推请命题阅卷教员及监试人员;决定取录新生及转学生之标准及人数;审核报告新生之资格;决定其他关于招生事宜![]() 。以中正大学为例,其1941-1942年间发生的重要招生事件如下:

。以中正大学为例,其1941-1942年间发生的重要招生事件如下:

1941年4月8日,举行草拟招生简章会议。

1941年4月11日,举行招生委员会简章起草会议。

1941年4月15日,举行招生委员会第一次会议。

1941年5月6日,招生委员会第二次会议。

1941年5月28日,第三次招生委员会议。

1941年6月9日,第四次招生委员会议。

1941年7月1日,编印招生试卷号码至十日完毕。

1941年7月15日,本校各招生分处主试人员分赴各处预定地点。

1941年7月21日,厦门大学本日起借本校礼堂教室考试新生并请本校同仁襄助。

1941年7月23日,本大学招考新生开始报名。

1941年7月24日,厦门大学招生考试完毕。

1941年7月27日,本校新生报名截止,中央政治学校开始借本校礼堂教室考试新生并请本校同仁襄助。

1941年7月28日,中央政治学校招生考试完毕。

1941年7月31日,本大学新生考试开始。

1941年8月2日,新生考试完毕。

1941年8月4日,国立社会教育学院委托本处代招新生本日新生考试开始。

1941年8月5日,社会教育学院新生考试完毕。

1941年8月18日,开始评阅本大学新生试卷。

1941年8月26日,本大学新生试卷评阅完竣。

1941年9月1日,第五次招生委员会议。

1941年9月4日,公布录取各院系新生名单及转学生名单。

1941年9月5日,先修班报名开始。

1941年9月6日,分别通知录取各新生。

1941年9月9日,先修班报名截止。

1941年9月11日,先修班入学试验开始。

1941年九月12日,先修班开始完毕。

1941年9月13日,第六次招生委员会议。

1941年11月3日,教育部第二次分发本大学免试升学学生计十名名单到校。

1941年11月4日,公布代办暨南大学招考录取新生八十一名。

1941年11月14日,调制本大学新生入学试验各项统计表。

1941年12月8日,下午五时本处代暨南大学宴请评阅试卷诸先生。

1941年12月11日,本处代办暨南大学招生事宜结束招生费用及工作纪要寄建阳分校。

1942年年6月22日,布告奉部电三十一年度各大学先修班保送免试升学学生办法。

1942年8月13日,新生入学考试开始。

1942年8月15日,新生考试完毕。

1942年8月25日,开始评阅新生试卷。

1942年9月1日,新生试卷评阅完竣。

1942年9月15日,公布取录各院系及专修科新生名单。

1942年9月24日,江西省政府保送师范及行政管理专修科学生开始复试。(www.chuimin.cn)

1942年11月3日,教育部令发三十一年度免试升学学生名单到校分发本校者计二十八名。

资料来源:礼针:《教务处一年来工作纪要》,载《国立中正大学校刊》,1941年第2卷第4期,第18-21页。礼针,《教务处一年工作纪要》,载《国立中正大学校刊》,1942年第3卷第3期,第9-10页。

由上可知,在招生过程中大学与政府各自分工,政府负责招生的宏观管理和协调,大学则负责具体的招生事务。双方分享招考权,密切合作。

另外,还有一种特殊的招生形式,中学毕业会考与大学入学考试联合举行。1943年,赣、黔、甘三省试办高中毕业生夏令营会考与专科以上学校入学考试联合举行,教育部设置会考升学联合考试委员会,负责一切招生事宜。此委员会由教育部职员、大学校长、中学校长组成,其职能之一是“规划高中会考升学联合考试改进事宜![]() 。贵州的夏令营由三民主义青年团贵州团部主办,说明政府并未放松招生的控制[7](P229-232)。1944年教育部仍积极推进此项试验,要求“举办高中毕业会考各省市之专科以上各学校得斟酌情形用高中会考机会举办会考升学联合考试,详细办法由有关各学校与该省教育厅局会商办理

。贵州的夏令营由三民主义青年团贵州团部主办,说明政府并未放松招生的控制[7](P229-232)。1944年教育部仍积极推进此项试验,要求“举办高中毕业会考各省市之专科以上各学校得斟酌情形用高中会考机会举办会考升学联合考试,详细办法由有关各学校与该省教育厅局会商办理![]() 。

。

(三)大学与政府作为复合主体的影响与成效

此时期的招生组织主体较为复杂,教育部握有一部分宏观控制的招考权,大学单独或联合组成组织主体,负责具体的招生事务。这样既能充分发挥大学的积极性,使招生市场灵活、高效的特点发挥得淋漓尽致,又有宏观的管理,规范市场规则,防止招生失衡、失序。这种组织主体模式虽然是特殊历史环境下的产物,但是其积极作用却不容抹杀。政府负责招生的宏观指导,大学作为组织主体在招生市场自由活动,是一种理想的招生模式。

(一)大学拥有相对独立的招考权

从清末废科举之后,教育考试与文官考试分离,政府控制教育的动机不再强烈,招考权下移到了学校,“民国时期政府每一次建立‘统一考试’的努力都会招致怀疑、批评甚至抨击,它反映了人们对考试与教育关系认识进入到一个新的层次,以选官考试统制教育的情形,伴随着科举而一去不返”[8](P234)。因此,民国时期大学招考权非为政府所有,而为大学所掌握,这不仅对国立大学招生制度有根本的影响,而且对维护国立大学的“学术独立、学术自由”具有重大的意义。

北洋政府时期,政府无暇插手大学招考权,只是规定了大学入学的条件,对招生的具体事务并不插手。国民政府成立前,政府对国立大学招生的限制极少,大学自由决定招生的数量、学科、形式、内容以及录取标准。这种招考权配置下的大学招生具有相当的优点,如招生方式灵活多样,有利于大学和学生自主双向选择,有利于选拔特殊人才等。国民政府成立后,社会上涌动着这样一股思潮,从民众到学者,从教育届到政界,普遍希望建立国家主导的统一的大学招生制度,以促进教育公平,破解招生失衡的问![]() 。但是,许多大学对统一招考分发的学生并不信任,在新生入学后实行甄试或试读的政策,考试不及格或试读不合格,同样会被开除,这反映了招考权的斗争。1941-1949年统一招考再也没有恢复,招考权的分配趋于均衡,政府主要从宏观方面把持招考权,大学则从微观方面拥有招考权。这样既利于保持大学新生的质量、规模和学科结构,又有利于大学选拔优质生源,办出特色。

。但是,许多大学对统一招考分发的学生并不信任,在新生入学后实行甄试或试读的政策,考试不及格或试读不合格,同样会被开除,这反映了招考权的斗争。1941-1949年统一招考再也没有恢复,招考权的分配趋于均衡,政府主要从宏观方面把持招考权,大学则从微观方面拥有招考权。这样既利于保持大学新生的质量、规模和学科结构,又有利于大学选拔优质生源,办出特色。

(二)市场机制发挥主导作用,招生形式多样

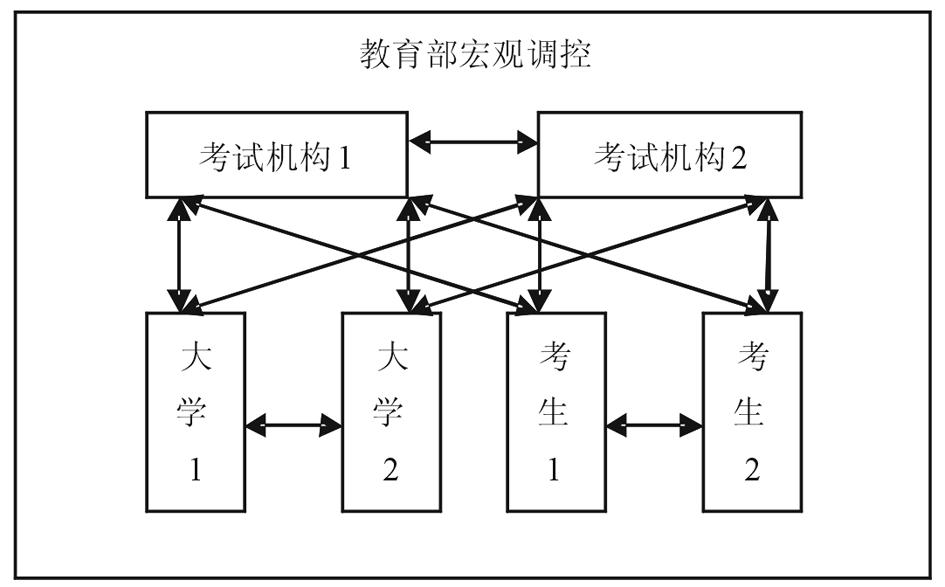

1.国立大学招生机制包括价格机制、供求机制、竞争机制以及政府的宏观调控机制

图1 民国时期国立大学招生机制关系图

民国时期国立大学的招生机制逐渐成熟,形成了以市场机制为主导,以政府宏观调控机制为辅的招生制度。如图1所示,考试机构指介于政府和大学、考生之间的一种非营利性的社会组织,它向大学、考生提供招生考试的服务,民国时期主要指国立院校统一招生委员会、各大学联合招生委员会、大学招生委员会等。由此形成了这样一种局面,在政府的监管下,大学、考生、考试机构为了获得“最大利益”,必然不断提高自身的“质量”,抬高自身的“价格”,使自身成为“稀缺资源”,以在相互竞争中获胜。首先,多家考试机构相互竞争。他们以低成本、高质量、差异优势和集中优势为手段提供考试服务。各个联合招生委员会为了获得最大化的利益(即以较低的成本获得优良生源),必然要不断提高考试的质量,以大学和考生的需求为导向,必然会提供个性化的考试项目。由于大学和考生可以自由地选择考试服务,那些质量低劣、无个性的考试服务将在激烈的竞争中被淘汰。其次,大学之间存在激烈的生源竞争。由于考生可以同时选择多所大学,可以同时被多所大学录取,大学之间的生源争夺必然激烈。唯有那些学费相对低廉、教育质量较高的大学在招生中能笑傲群雄,那些教育质量低下的大学必将因为生源不足被淘汰。这有利于激励大学提高教育质量,办出特色。最后,考生之间也存在激烈的竞争。考生通过不断提高产品质量(即成绩),增加其议价能力,使自身成为稀缺资源,从而获得最大的收益(即进入理想的大学)。总之,通过教育部的宏观调控保证国立大学招生的公平性,通过各个主体的自主选择,考试机构之间、大学之间、考生之间的竞争机制,实现稀缺资源的最优化配置。

2.招生形式多样,录取严格不失灵活

由于市场机制而非计划机制在国立大学招生中发挥了主导作用,国立大学的招考权相对独立,每个大学都有其独特性,其招生形式必然多样,以满足各自独特的生源需求。从宏观上看,主要的招生形式有单独招生、捐资入学、联合招生、委托招生、统一招生、免试升学、高中会考暨升学考试。从微观上看,大学或看重入学考试成绩,或突出高中学业成绩,或注重智力测验,或强调考生的毕业学校,或从本校附中招生,或从发达省份高中招生,或为权贵开辟入学门径,或为贫寒打开入学通道,或重外语成绩,或偏理化成绩,不一而足。

虽然大学招生形式五花八门,但是招生程序还是比较规范的,录取较为严格,且不失灵活。各大学一般设有招生委员会,由校长、院长、系主任组成,并颁布有招生委员会章程,全权负责招生事宜。大学招生的一般程序是通过报纸发布招生简章,接受报名,组织考试,招生委员会组织阅卷、订定录取标准,在各大报纸公布录取结果。且各国立大学并没有因为招生形式多样而降低录取标准,反而能够坚持较高的标准,宁缺毋滥,抵制不良风气的影响。如竺可桢长浙江大学时,即使本校教职员、浙江省官员的子女也不能通融。方重夫妇的子女第一次未能考取浙大,次年请求不考而进浙大,竺可桢坚决不同意,认为“如方家子女可以不考而进学校,则任何教职员子女只要中学毕业均可不考进校,我们就戚为特殊阶级,安能如此办理?”[9](P1163)类似的事情也曾发生在萨本栋、熊庆来、罗家伦等国立大学掌舵者的身上,这为招收优质生源奠定了制度和思想基础。但是国立大学招生并不是仅以入学成绩为准,还给那些偏才、怪才、奇才留下了特殊的通道。民国大学破格录取早已传为佳话。如1921年,年仅16岁的卢冀野参加东南大学入学考试,以一篇气象清新开阔的上佳诗作博得老师们的赞赏,国文得了满分,而数学零分,未被录取。第二年卢冀野卷土重来,却以“特别生”被破格录取。若非英年早逝,卢冀野的成就应该更高,而他的同班同学唐圭璋等后来都成了当代词学大师。

注释:

① 《教育部公布大学规程令》,载《教育杂志》,1913年第5卷第1号,法令第1-19页。

② 《修正大学令》,载《教育杂志》,1917年第9卷第12号,法令第17-18页。

③ 《大学规程》,载教育部编:《教育法令汇编》(第一辑),商务印书馆,1936年版,第124-126页。

④ 《本校入学试验委员会组织业已就绪》,载《北京大学日刊》,1918年6月12日,第161号,第三版。《本校入学试验委员会组织业已就绪》(续),载《北京大学日刊》,1918年6月14日,第162号,第二、三版。

⑤ 访问:王聿均,纪录:刘凰翰:《中央研究院近代史研究所口述史丛书:汪崇屏先生访问纪录》,中央研究院近代史研究所,1996年版,第5页。

⑥ 《大学各科学额应否视需要与否而酌加分配案》,载邰爽秋等合选:《历届教育会议议决案汇编》,教育编译馆印行,1936年版,第18-19页。

⑦ 《国立专门以上学校招生宜酌定各省区名额建议案》,载邰爽秋等合选:《历届教育会议议决案汇编》,教育编译馆印行,1936年版,第4-5页。

⑧ 王世镇:《厉行考试制度拔取真才案》,载中华民国大学院编:《全国教育会议报告》,商务印书馆,1928年版,第15-16页。

⑨ 《教育部规定各大学招生办法》,载《中央日报》,1933年5月21日,第七版。

⑩ 《教育部训令》,载《教育部公报》,1934年第6卷第19、20合期,第5-6页。

![]() 《教部通令各大学招生新办法》,载《申报》,1935年4月26日,第22271号,第四张,第十三版。

《教部通令各大学招生新办法》,载《申报》,1935年4月26日,第22271号,第四张,第十三版。

![]() 《教部令各校招考新生标准》,载《申报》,1932年12月25日,第21452号,第四张,第十六版。

《教部令各校招考新生标准》,载《申报》,1932年12月25日,第21452号,第四张,第十六版。

![]() 《教育部通令各省市解释毕业会考规程疑点》,载《中央日报》,1935年5月14日,第八版。

《教育部通令各省市解释毕业会考规程疑点》,载《中央日报》,1935年5月14日,第八版。

![]() 《二十七年度各省市高中会考成绩优秀学生及国立各中学高中毕业生保送免试升学办法》,载《教育部公报》,1938年第10卷第8期,第19-20期。

《二十七年度各省市高中会考成绩优秀学生及国立各中学高中毕业生保送免试升学办法》,载《教育部公报》,1938年第10卷第8期,第19-20期。

![]() 《教育部二十七年度国立各院校统一招生委员会组织章程》,载《教育部公报》,1938年第10卷第7期,第9-10页。

《教育部二十七年度国立各院校统一招生委员会组织章程》,载《教育部公报》,1938年第10卷第7期,第9-10页。

![]() 《教育部公立各院校统一招生委员会章程》,载《教育通讯》,1940年第3卷第21期,第14-16页。

《教育部公立各院校统一招生委员会章程》,载《教育通讯》,1940年第3卷第21期,第14-16页。

![]() 《本年度私大与独院及公私立专校招生办法》,载《申报》,1940年6月6日,第23798号,第二张,第七版。

《本年度私大与独院及公私立专校招生办法》,载《申报》,1940年6月6日,第23798号,第二张,第七版。

![]() 《公立各院校统一招生揭晓》,载《中央日报》,1940年9月4日,第三版。

《公立各院校统一招生揭晓》,载《中央日报》,1940年9月4日,第三版。

![]() 郭祖超:《对于国立各院校统一招生之管见》,载《教与学》,1938年第3卷第8期,第14-19页。

郭祖超:《对于国立各院校统一招生之管见》,载《教与学》,1938年第3卷第8期,第14-19页。

![]() 《本大学招生委员会规程》,载《国立中正大学校刊》,1941年第1卷第17期,第7页。

《本大学招生委员会规程》,载《国立中正大学校刊》,1941年第1卷第17期,第7页。

![]() 《教育部高中会考升学联合考试指导委员会组织规程》,载《教育部公报》,1943年第15卷第6期,第7页。

《教育部高中会考升学联合考试指导委员会组织规程》,载《教育部公报》,1943年第15卷第6期,第7页。

![]() 《三十三年度公私立专科以上学校招生办法》,载《教育部公报》,1944年第16卷第5期,第4-6页。

《三十三年度公私立专科以上学校招生办法》,载《教育部公报》,1944年第16卷第5期,第4-6页。

![]() 鸣岐:《整顿教育与考试制度》,梅贻宝:《大学招生评议》,方君:《大学总考该麽》,何开:《论大学联考》等。参见杨学为主编:《中国考试史文献集成》第七卷(民国),高等教育出版社,2003年版,第315-329页。

鸣岐:《整顿教育与考试制度》,梅贻宝:《大学招生评议》,方君:《大学总考该麽》,何开:《论大学联考》等。参见杨学为主编:《中国考试史文献集成》第七卷(民国),高等教育出版社,2003年版,第315-329页。

参考文献:

[1] 宋恩荣.中华民国教育法规选编[A].大学令[C].南京:江苏教育出版社,2005.

[2] 杨学为.中国考试制度史资料选编[A].国立大学校条例[C].合肥:黄山书社,1992.

[3] 萧超然.北京大学校史(1898-1949)[M].上海:上海教育出版社,1981.

[4] 王文俊.南开大学校史资料选(1919-1949)[M].天津:南开大学出版社,1989.

[5] 罗立祝.高校招生考试政策研究[M].武汉:华中师范大学出版社,2007.

[6] 曲士培.中国大学教育发展史[M].太原:山西教育出版社,1997.

[7] 杨学为.中国考试史文献集成第七卷(民国)[A].联考学生对于毕业升学联合考试之意见[C].北京:高等教育出版社,2003.

[8] 胡向东.民国时期中国考试制度的转型与重构[D].武汉:华中师范大学博士学位论文,2006.

[9] 竺可桢.竺可桢日记(第二册)[M].北京:人民出版社,1984.

[责任编辑 姜惠莉]

LI Tao

(School of Education, Liaocheng University, Liaocheng, Shandong 252000, China)

Abstract:There are three types of university admissions in the Republic of China, i.e., university as an independent subject, the government as an independent subject, and university and government as combined. Each type has played its role at a different stage, decided by the educational and social status. The university and government strive for its own recruit right. But they have eventually combined.

Key words:Republic of China; admission; organizational body; power of enrollment

DOI:10.13763/j.cnki.jhebnu.ese.2016.02.006

中图分类号:G529.6

文献标识码:A

文章编号:1009-413X(2016)02-0042-07

李 涛(1983—),男,河北保定人,教育学博士,讲师,主要从事中国近现代大学招生考试研究。

收稿日期:2016-01-08

有关教育史研究(教育部名栏)的文章

美国作为世界高等教育最发达的国家,其大学招生制度的发展变革很值得我们了解和研究。美国建国后,虽然高等教育迅速发展、新建学院数量剧增,但大学招生由各校自定标准、自主录取的做法并没有改变。内战爆发后,美国大学进入转型期,尤其是《莫里尔法案》颁布后,不仅许多老式学院转变为大学、出现了研究生教育,而且建立了各种新型学院。但精英大学在招生简章上都会列出上一届新生的中学成绩排名或GPA情况,供报考者参考。......

2023-11-26

政治功能——意识形态的政治功能主要表现为以下两个方面:一是政治维护与论证功能,具有相对的保守性。当今时代物质文明高度发展,但精神文明却变得相对匮乏,意识形态的文化功能在重振人类精神文明家园的进程中扮演至关重要的角色,平衡政治极化与经济极化的驱动力,为实现政治、经济、文化的和谐发展发挥重要作用。......

2023-11-28

事故发生后,国家和省委、省政府高度重视,成立了L矿特大透水事故调查组,调查组下设技术组、管理组和综合组,对事故发生原因进行全面调查。从置疑、关井到百密一疏与示范矿井的转变,无不归功于L矿扎实的意识形态整合工作。......

2023-11-28

随着社会主义市场经济体制的逐步确立,国家对企业管制的放松,企业有了自主建构组织意识形态的空间,面临激烈的市场竞争和技术革新需求,要求企业的经营理念与价值观念进行调整以适应新的外部环境。......

2023-11-28

但是,根本原因在于无论政府还是高校,无论大学教师还是社会大众,均缺乏大学的市场主体意识。在前期研究的基础上,本文仅从观念上的“三个破除,三个树立”出发来探讨创业型大学的建设路径。......

2023-10-05

相关推荐