对民族主义者而言,国家认同是认同于民族自身绵延不绝的民族文化。由于这些基础都是形成于过去的,所以国家认同主要表现为一种回溯式、寻根式的活动。因此国民对国家的认同应该保持终生,不可改变。因此,国家认同是国家公民从自己的考虑出发,确定国家可以满足自己的需要后,从而认可国家政治权威。......

2023-11-30

一、新加坡威权主义政治体制的建立与“强国家”的形成

(一)新加坡威权主义政治的形成及根源

1.国内外学者对威权主义概念的阐释

“威权主义”即权威政治,也称“权威主义”[3],中国学者有的称为“精英威权主义”,有的称为“过渡性权威主义”,还有的称为“新权威主义”。罗荣渠教授认为,所谓威权主义政权是指第二次世界大战后一些发展中国家和地区出现的军人政权或由非军人统治(一般是一党执政)的具有高度压制性的政权。[4]而美国学者帕尔马特将其称为“现代权威主义”,南美学者奥唐纳尔称为“官僚权威主义”。奥唐奈尔进一步将威权主义的特征概括为,主要社会基础是上层市民阶级;在取消大众部门政治活动的同时实行经济的规范化,以维持社会秩序;对活跃于政治舞台的大众部门进行排斥;压制公民权利,取缔政治民主机构;排斥大众经济部门活动,以利于大垄断寡头的资本积累;与跨国生产组织联姻并推动其增长;通过制度作用,用中立和客观的技术理性尽量使社会问题非政治化;关闭大众与政府间的民主通道,只保留军队和大垄断企业的参与。[5]根据亨廷顿的解释,威权主义是“几乎没有政治争论和竞争,但政府对社会中其他群众经济的控制是有限的”[6]。有的学者认为,新威权主义是第三世界特别是东亚由旧权威体制向民主政治体制过渡的必经阶段,具有一定的合理性。它是不发达国家尤其是东亚国家在现代化进程中采取的一种过渡形态。[7]

2.新加坡对威权主义政治体制的选择

东亚威权主义政治的形成主要包括四种形式:(1)发动军事政变;(2)和平转向;(3)历史传承;(4)立国伊始的政治决策。新加坡威权主义政治的确立隶属于第四种类型。1965年新加坡脱离马来西亚联邦独立建国伊始,新加坡就选择了威权主义政治作为本国的基本政治体制。新加坡选择威权主义政治体制是基于以下几方面的现实考虑:

首先,独立后的新加坡面临着巨大的压力,国土狭小,仅有约600平方公里的土地和200万人口,既无腹地也无资源,殖民地时期形成的转口贸易经济特征,使新加坡很难利用自身优势迅速实现现代化,而必须依靠外国资本,特别是英国资本的结盟,这客观上要求新加坡国内政局高度稳定,唯有这样才能吸引到外国资本的投资。如果不实行高度的政治控制,给予人民广泛的民主,社会将会政治化,各个政治党派会为了自己的利益而相互攻击,政治局面的严重动荡,对于投资的影响十分巨大,因此高度集权的政治体制是新加坡实现现代化的保证。

其次,在新加坡争取独立的斗争中,其领导人不是通常的民族资产阶级,而是受英语教育的上层和中层阶级。这一阶级力量薄弱,在争取权力的过程中被迫同受华语教育的下层阶级结成暂时的联盟。由于两者具有不同的政治目标,这种局限决定了以李光耀为首的派别必须采取威权主义把权力集中在自己手中。同时由于长期的殖民统治,英国殖民当局为了强化自己的统治,压制新加坡人民的政治参与,民主本土化进程缓慢,这客观上也为威权主义政治体制的形成提供了一定的文化基础。

最后,新加坡面临着经济衰退、失业、种族冲突、邻国压力等一系列问题,以李光耀为首的新加坡领导人对恶劣的生存环境有着清醒的认识。现实的逻辑是,迅速推动经济发展和社会现代化是新加坡的生存之本,而实现经济发展最基本的条件就是维护社会的稳定。在保持稳定与秩序方面,最为有效的手段是威权而非民主。正是基于这样的考虑,李光耀长期担任总理掌握新加坡的各种最终决定权。新加坡人民行动党一直作为执政党发挥作用,“一党独大”,不仅摒弃反对党政治,而且用政权的力量限制反对党的发展。政府还通过舆论控制实行严格限制,劳工运动和其他政治运动受到压制;政府官员从严执法,廉洁自律;政府以权威确保稳定,以国家的力量推进经济发展和现代化,新加坡的威权政治体制就这样形成了。

(二)新加坡强国家政治特征分析

塞缪尔·亨廷顿在论述第三世界发展中国家形成“强政府”的原因时,认为“后发展国家特别是战后发展中国家社会政治不稳定的根源在于落后,而不在于现代化。由于这些国家或地区现代化的发展程度,比早进入现代化过程的国家要快得多”[8]。因而,一个社会在现代化过程中面临着纷繁复杂的问题不是依次而是同时出现在眼前。为了在短时间内应付这些骤然爆发的矛盾,亨廷顿认为建立强大的集权政府是后发展国家以政府体制促进经济和社会现代化的唯一出路。具体来说,这种强大的政府必须并且能够提供合法的政治秩序基础和有效的政治参与基础;能够提供这样一种政治体制,即这些制度强迫参与政治的人们必须接受政治社会化以作为其参与政治的代价,“强大政党”与“强大组织”是构建“强大政府”的重大条件。亨廷顿的理论正是在战后发展中国家威权主义兴起的政治现实的基础上提出来的,后来又极大地影响了非西方国家的现代化理论和政府。下面将分别从新加坡的国家行政体制、政党政治等方面对新加坡威权主义政治体制进行具体分析。

1.新加坡“强政府”的行政体制特征

(1)法权弱小,行政权力异常强大。

许多学者把威权政体下的政府称为“强政府”,而政府的强大体现在行政权力的强大。罗素(Russell)在《权力论》一书中曾提出“政府强度”的概念。罗素认为“政府强度就是指一国政府权力的密度或组织的强度”[9]。新加坡在建国后,形式上仍然保留着三权分立的民主政治框架,这种框架是新加坡从英国殖民者那里继承来的。新加坡人民行动党在建立威权主义制度后保留了这种框架作为寻求政治合法性的一条途径。传统意义上的三权分立、相互制衡原则成为一纸空文。从国家与社会关系的角度看,新加坡政府的政治权力结构是一种国家主导型。在这种体制模式下,官僚—行政系统十分发达。政治与行政享有较高权威并受到人们的尊崇,反映在政治体系中是行政部门常常居于支配地位。人民行动党长期垄断议会,而且由于制度上的原因,存在着立法与行政机构高度重叠的特殊局面。新加坡国会由三种议员组成,即普通议员、非选区议员和官委议员。[10]新加坡许多内阁成员也是国会议员,他们在国会中占有相当大的比例,立法机构很难对行政机构发挥监督和制约作用。相反,行政极易于影响立法,政治主导权力强调集权而非分权,强调效率而非民主。

(2)强人政治与集权政府。

新加坡现代化的成功同政治强人李光耀的名字是紧密联系在一起的。威权主义政权的成效同政治强人的个人素质道德和才能紧密相关,可以说是“典型的人治”。新加坡领导人李光耀在新加坡现代化建设中的重要成就、地位以及重要性是无论怎么评价也不为过的。“新加坡是一个权力非常集中的国家”,“它的所有法令和制度保证了这种权力的集中”[11]。李光耀不单是亚洲一位不平凡的领袖,而且在世界政坛上也深受瞩目,被誉为“小国家的大政治家”。在他执政的40年时间里实行议会民主,并以国会为讲坛,推行资产阶级改良主义路线,是坚定不移的改革家。李光耀认为:“变是生活的本质。当我们停止了变,能够对新的形式适应、调整和有效地应付的时候,我们就开始要死亡了……即使我们什么也不干,我们每一个人也得变,由那么十几个人和几百个代表控制的一个组织也是那样。每一个人在变。我们所经历的每一项经验,指示着、变更着我们对下一次要做什么事的反应和估价。即使我们不变——那是不可能的——我们周围的形势、环境、政治、思想、意识以及我们周围人民的推动力,是在变的……”[12]李光耀通过实行严刑峻法等措施构建了稳定的政治体系。言必信,行必果。不论是抓社会治安、创建高雅环境,抑或惩治贪污腐败,一抓到底,几十年不松劲,而且身体力行,无可指摘。为政40年,两袖清风。虽然国家小且无资源,但管理得井然有序,为吸引外资、发展生产力、建设现代化国家创造了有利条件。

(3)新加坡技术官僚高度发展,行政能力强大。

行政权力异常强大导致了新加坡政治上官僚权力和作用的增加。新加坡在向威权主义体制转变的过程中,政府扩大了其在社会和经济各部门的活动。由于强调发展,各种技术官僚纷纷进入各级管理系统。独立后,新加坡政府成为新加坡经济中重要的主体之一。它一方面通过国营公司直接参与经济活动,另一方面提名一些高级文官进入各种董事会,这些人通常在几个董事会任职。政府参与经济活动的增加以及一些高级文职人员负责这些活动,扩大了官僚的权力范围和作用,开始出现行使权力却不对公众负责的官僚团体,并最终发展成为国家执行实际统治职能的官僚团体。这种体制使新加坡的政治权力过分集中在关键的政治官僚手中,减少了人民政治参与的领域,消除了公开政治和任何独立的组织力量的存在,这导致了政治反馈渠道对公民的需求反应迟钝。

2.“一党独大”的政党政治

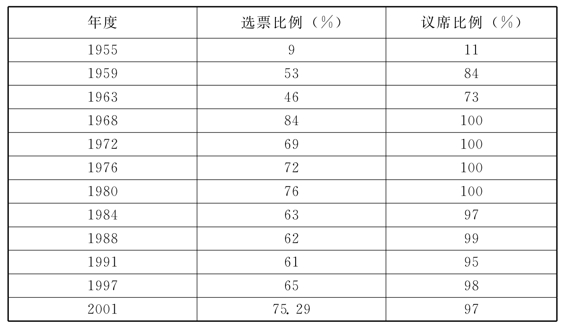

1966年到1980年,新加坡人民行动党在14年的时间里,完全占据了国会的所有议席,新加坡国会中没有任何反对派议员存在,人民行动党获得了完全的优势。新加坡人民对人民行动党的支持率也一路攀升。由1972年的近70%上升到1980年的76%。[13]由于人民行动党直接控制着住房、社区组织等政治资源,使广大选民选举人民行动党成为一种惯性的服从行为,整个新加坡国会完全成为新加坡政府的附庸。新加坡政治发展形成了人民行动党“一党独大”的政治局面(见表4—1)。

表4—1 新加坡人民行动党支持率变化情况(www.chuimin.cn)

资料来源:Michael Hass,The Singapore puzzle,Westport,Conn.,Praeger,1999,p.18。另见新加坡《联合早报》,2001-11-04。

从表4—1中可以看出,自新加坡建国以来的几乎全部时间里,人民行动党没有遇到任何实质性威胁。新加坡人民行动党之所以能够在与其他政党的竞争中长期处于不败之地,是与该党自身纲领正确、组织得力、李光耀等领导人享有崇高威望、人民行动党赢得人民的信任分不开的。同时,人民行动党的“一党独大”是新加坡政府有意为之,是人民行动党支配下的“强政府”干预、削弱反对党的结果。但是,尽管人民行动党在国会占据了绝对支配地位,它却仍然保持了国会自由政治竞争的外表。人民行动党允许反对党的存在,在一定程度上也是出于政治上的需要。一个对人民行动党事实上并不构成威胁的反对党的存在,反而可以显示出政体的民主性,有利于增强政权的合法性基础。同时反对党参与选举,意味着其接受威权主义所设定的政治规则,是对现存政治体系的承认和默许。另外每次选举反对党的参与和造势,为那些不满意于执政党的选民提供了抒发反对意见的机会和渠道,起到了保证政治稳定的“减压阀”作用。

3.社会非政治化

威权主义政治体系的主导观念在于“希望用中立和客观的技术理性尽量使社会问题非政治化”[14]。因此,在新加坡威权主义政治体系中,政治参与受到压制。政治与广大民众隔离,竞争性的政治活动受到限制。同时,由于新加坡地域狭小,政府管理层次极少,再加上新加坡实行的严刑峻法和对政治选举捐赠的限制、新闻检查和舆论控制极严,因此,对于威权主义的不满和怨言无法寻找代理人将其凝聚在一起,政治公民不能有效地表达自己的观点。普通公众的政治参与只能通过官方和半官方的政府机构体系,如公众联络所和居委会等组织表达。同时,这种意见表达仅仅限于管理层面,而不是价值观和政治目标上的分歧。广大人民根本没有机会参与政治决策,这种局面导致的后果是支持公民文化的政治结构缺乏成长的土壤。这种政治文化的核心价值观在于“效率和有效性”,导致广大人民的“非政治化”。人民行动党通过基层组织与广泛领域联系,传递政治好处和服务。公众的政治要求通过政府设立的渠道来表达,问题的解决由“强国家”来安排,以此确保国家发展目标的实现。

(三)新加坡“强国家”对社会的控制体系

新加坡在摆脱殖民统治的过程中,英国殖民者将权力交给新加坡的资产阶级。由于新加坡资产阶级在殖民地时期主要依靠同英国的贸易以及英国的投资而生存,有较强的依附性也缺乏足够的政治力量维护自己的利益。而以李光耀为首的受英语教育的统治者必须通过同英国资本联盟才能获得国家权力,进行有效的统治力量。由于新加坡资产阶级的核心不是民族资产阶级而是政党组织,因此,人民行动党执政面临的首要任务是对新加坡社会进行整合、建构与重组。这种统治者的先天局限性客观上要求实行高度的政治控制。只有这样,人民行动党才能加强其在新加坡国内的权力基础以及同外国资本的关系,才能获得外国投资和生产技术。新加坡“强政府”主要是通过如下几个方面实现对社会的控制的。

1.议会是人民行动党进行政治控制的重要场所

“议会选举提供将屈从转为同意的机制,投票给其以统治权以及干预人们生活各个方面的权力,议会程序则确认其统治的合法性。”[15]在议会控制方面,人民行动党采取一系列措施,阻止政治敌人被选入议会,同时利用国家官僚和政治社区组织动员选民。在获得议会选举的优势后,一方面利用手中的权力将释放议会外异端世俗压力的法律渠道降低到最低程度;另一方面,在新的政治异端产生的情况下,转向更具协商性的统治类型,允许反对派存在。尽管“反对派被严重伤害与粗暴对待”,被贴上“百搭”与“机会主义者”的标签[16],但他们的存在增强了人民行动党政治控制的合法性。

2.法律是人民行动党进行政治控制的另一个手段

人民行动党利用法律力量对新加坡社会进行重构,调整各阶级关系,迫使人们尊奉资本主义所需要的新的社会结构,对付政治异端,保证人民行动党的政治优势。

新加坡是一个以法治国、立法严厉、违法必究的国家。用“重典”维持良好的社会秩序,罚款名目之多,几乎涉及所有公共场所。严实在《新加坡的廉政与社会管理》一书中写道:“推行罚款措施的初衷当然不是为了增加国库收入,但推行的结果的确取得了这方面的收获,这在世界上恐怕是绝无仅有的了。”[17]

借“峻法”铲除贪官污吏。贪污不仅号称“东南亚之癌”,也是西方发达国家政治中普遍存在的痼疾。然而李光耀本身及其政府的清廉形象常为世人所称道,因此李光耀获得了“治癌国手”的美称。李光耀成为政坛不倒翁的一个重要因素就在于他对“廉是立国之本,清为当政之根”的信仰。他“革新法律,肃清贪污”的决心比许多政治家都要坚决。新加坡人普遍认为,自己的政府是廉洁高效的政府,政府官员是奉公守法的。在新加坡,以遵纪守法为荣、以贪赃枉法为耻已经成为一种社会风气。这种社会风气的形成,应归功于李光耀长期不懈地从严治官、反贪倡廉。他把防止贪污摆在廉政建设的首位,把建立和健全防止政府官员贪污的制度作为肃贪倡廉的一项主要内容。不论是选拔和录用制度、品德考核制度,还是财产申报制度,都体现了严格的法律精神。因为他坚信“新加坡的进步,新加坡的精力和魄力能够保全下来,因为我们的行政机器是有效力的。这机器当中没有沙砾。你不必给别人一些‘油水’来发动这机器”。所以,“我们必须使这机器保持原状。为着要保证这机器继续操作,我正想在法律方面提出修正。如果任何一名官员被发现拥有无法解释的财富,又没有贪污得来的确证,他的全部财产是可以被没收的。一定要有处罚,不然贪污者便可逍遥法外”。李光耀肃清贪污之所以奏效,不仅是因为投入了大量的人力、物力和先进的侦探技术,更重要的是他有决心证明给世人看:法律面前人人平等。纵使他亲自栽培的同僚贪污也照样严惩不贷,决不宽容,没有特权,没有侥幸。在20世纪90年代,因贪污而倒下的政府高级官员包括陈家彦(建房发展局主席)、黄循文(环境发展部政务部长)、彭由国(全国职工总会主席)和郑章远(国家发展部部长)等。这些人不仅是政绩显赫的建国功臣,而且与李光耀有多年的私交,只是因为贪污受贿而一失足成千古恨。

李光耀在严厉推行法律措施的同时,进行“心治”教育,宣传和推崇儒学和中国传统文化,以培养公民遵纪守法、公私分明、秉公办事的品德。对国家公务员实行高薪养廉的政策,使之对贪污行为终因法律严而不敢为,薪资高而不必为,明理识体而不屑为。

3.社会福利也是人民行动党进行政治控制的一个手段

作为调控机制,公共住宅福利主要起着弥合其政治优势、实行阶级控制、保证劳动力供应、实现经济策略的功能。在不同的时期,公共住宅福利履行不同的功能。

新加坡自1964年2月起实施“居者有其屋”的政策,强制重新安置和“居者有其屋”的政策,改变了以种族、亲属、宗教和方言为基础的传统自然社区,将各部分转为易于操纵、如果需要更易于孤立的更密集社区。[18]政治反对派的社会基础也因此遭到破坏。为了重新获得群众基础,阻止政治反对派的重新增长,1960年政府建立人民协会。人民协会除了具有社区中心通常的社会和娱乐功能外,有引导人民对政府的忠诚和认同的功能。[19]新加坡住宅政策的主要政治后果是产生了依赖人民行动党的国家住宅建设,以及依赖工资劳动支付住宅费用的工人阶级。前者是通过从物质上毁灭所有其他形式的廉价房,以及强制重新安排居住来实现的,后者则是通过消除或限制传统的生存手段,强制缴纳较高的租金来实现的。[20]此外,人民行动党通过公寓的分配来实现直接的政治控制。住宅福利的中央化及自我维持生存能力的下降,迫使新加坡公民竞争住宅。这使人民行动党在住宅分配方面享有巨大权力,如交付时间、邻居的选择、住宅的大小和地点等,政府也能明确将住宅分配同其政治目标一体化。

4.中央公积金(CPF)是人民行动党实行政治控制的一个重要机制

CPF建立于1955年,是一种强制储蓄的社会保障体系。凡是参加中央公积金的,无论是雇主还是雇员,无论婚姻、家庭构成如何,每月都必须按雇员月薪的一定比例缴纳公积金,按月存入雇员名下。它的功能是保证工人在退休后能维持自己的住宅、健康照顾、养老金费用和家庭职责,而不致成为国家和企业的负担。参加公积金的人数和公积金总额也在不断提高。1966年参加公积金的人数为47.1万人,公积金总额4.4亿新元,1985年分别为189万人和268亿新元,1988年达到206万人和325亿新元。[21]1968年,人民行动党允许公积金缴纳者使用其积累的公积金租住政府的低价住宅,或用其储蓄分期付款购买政府的住宅,公共住宅与CPF直接发生联系。由于公积金是新加坡公民获得公共住宅的主要手段,政府通过控制公积金进而控制人民,住宅所有权使许多国民成为国家的长期债务人,使劳动力依赖于国家。

有关新加坡国家认同研究:1965—2000的文章

对民族主义者而言,国家认同是认同于民族自身绵延不绝的民族文化。由于这些基础都是形成于过去的,所以国家认同主要表现为一种回溯式、寻根式的活动。因此国民对国家的认同应该保持终生,不可改变。因此,国家认同是国家公民从自己的考虑出发,确定国家可以满足自己的需要后,从而认可国家政治权威。......

2023-11-30

因此为了巩固自己的统治,新加坡国家力图重新整合新加坡传统宗乡社会组织,消除新加坡人民对原住国的认同,建立对新加坡共和国的国家认同并削弱支持反对党的政治基础。......

2023-11-30

新加坡人民的各种形式的斗争使英国殖民当局被迫改变对新加坡的统治方式。这个协定的签署标志着新加坡“马来西亚国家认同”的完全失败。......

2023-11-30

在殖民地时期,马来人、华人、印度人都建立了大量自治性的宗教、业缘、血缘、地缘等组织维护自己的权益,力图通过这些“虚拟血缘关系”的社会组织寻求和证明自己的国家认同。下文将以新加坡华人的国家认同情况为例,对殖民地时期的新加坡国家认同进行深入剖析。......

2023-11-30

新加坡政府实行多元民族主义政策的目的是建立广大国民对新加坡的国家认同,并力求塑造“新加坡民族”。新加坡每年举办各种形式的“国民意识日”活动。......

2023-11-30

下面将对新加坡选择多元民族主义政策的原因进行分析。(二)新加坡选择多元民族主义政策的原因剖析我们从历史大背景可以看到,新加坡独立于战后第二次民族解放运动浪潮中。但由于错综复杂的国内民族矛盾和国际环境,新加坡在建国之初选择了多元民族主义政策。日军占领新加坡后,对华人大肆屠杀并实行经济压榨政策。......

2023-11-30

但不足之处在于,迄今为止,国内尚未有这方面研究的专题著述。对新加坡国家认同的发展道路及其特征,以及新加坡国家认同与政治、经济、文化和国家意识形态之间的关系尚缺乏深入研究。与此同时,民族研究尤其是国家认同、国家意识的研究在一定程度上取决于田野考察和实际感受。国外研究新加坡民族关系的著作可以分为新加坡本地学者所著和西方学者所著两大类。......

2023-11-30

相关推荐