对民族主义者而言,国家认同是认同于民族自身绵延不绝的民族文化。由于这些基础都是形成于过去的,所以国家认同主要表现为一种回溯式、寻根式的活动。因此国民对国家的认同应该保持终生,不可改变。因此,国家认同是国家公民从自己的考虑出发,确定国家可以满足自己的需要后,从而认可国家政治权威。......

2023-11-30

二、殖民地时期的社会结构与国家认同

由于殖民统治者实行的分而治之政策,新加坡大多数居民的国家认同是指向原住国的,这种认同主要体现在各种社会组织中。在殖民地时期,马来人、华人、印度人都建立了大量自治性的宗教、业缘、血缘、地缘等组织维护自己的权益,力图通过这些“虚拟血缘关系”的社会组织寻求和证明自己的国家认同。这其中数量最多、结构最为完善的就是华人的会馆组织。下文将以新加坡华人的国家认同情况为例,对殖民地时期的新加坡国家认同进行深入剖析。

(一)殖民地时期华人的国家认同

在殖民地时期,新加坡华人的国家认同是指向中国的。“他们身在海外、心怀汉阙,怀着一股浓烈的中国政治意识,把中国视为祖国,把自己视为中国的子民,他们认同于中国、以中国为效忠对象。他们关怀祖国的存亡绝续、荣枯兴衰,并愿意为祖国献身。这种归属的认同感,是心理与感情的融合,使自己与祖国浑然一体,不分彼此。”[28]新加坡华人不但在感情上效忠于中国,而且把自己的事业甚至生命都同中国紧密相连。例如,黄花岗七十二烈士中就有28人是华侨。著名爱国华侨陈嘉庚“毁家兴学”创办厦门大学,导致自己千辛万苦创下的经济王国毁于一旦。这些例子都充分证明,殖民地时期新加坡华人的国家认同是强烈指向中国的。这种国家认同意识的原因主要有以下几点:

1.爱国爱家的传统文化影响

凡是出国谋生的华侨,他们在艰难困苦中漂洋南下的动力之一在于“衣锦还乡”的美梦。长期以来,华人所注重的叶落归根思想影响着一代又一代华人的国家认同。海外华人为了生活而不辞辛劳,流血流汗。但是,在英国殖民者的压榨之下,仍然免不了饱受歧视和欺凌。因此,在华人的潜意识里迫切希望自己的祖国强大,就算为之付出生命也在所不惜。

2.英国殖民者的分而治之政策导致的社会分化

英国殖民者在新加坡实行分而治之、以夷治夷的殖民政策,使新加坡社会极度分化,根本就不存在共同的利益和集体国家观念。除了经济利益外,对移民没有任何吸引力。

3.传统华文教育和华文报章的催化作用

受传统文化“万般皆下品,唯有读书高”的影响,海外华人非常重视子女的教育,他们不忍目睹后代失学,成为化外之民,因此开办了大量的华文私塾和学校,在早期,大多数私塾念的是四书五经,宣扬儒家思想。在近代大量兴起了华文学校,新加坡的华文教育受到了中国政府的鼓励和支持。1931年中国政府成立了侨务委员会,其主要任务之一就是协助海外华文教育的发展。新加坡的华文学校无论教材还是教师大多来自中国,在学制上也效仿中国。华文教科书多是由中国的中华书局和商务印书馆出版。在这些教科书中,都蕴涵了大量的爱国主义内容,对学生起着潜移默化的作用。同时,新马华文报章扮演了催化者的角色,它们对中国的报道和所进行的爱国主义宣传孕育了侨民认同于中国的政治意识并使之茁壮成长。以上种种因素使华人的国家认同大多是指向母国——中国的。

(二)华人国家认同与华人社团发展

海外华人爱国爱乡认同的基本承载体是各种华人社团组织,下文将就新加坡华人社会团体的发展、功能及其与国家认同之间的关系进行一些探讨。

1.华人会馆的建立与发展

伴随着大量华人移民的到来,在新加坡逐渐形成了一个全新的华人社会,它具有独特的社会结构。新加坡华人移民群体的社会结构基本上是建立在“帮”的基础上的。所谓“帮”,就是操同一种方言的人,通过若干不同的社会组织,凝聚在一块结合成一个团体,于是形成一个“帮”。在新加坡的华人社会里主要有五个帮,即福建帮、潮州帮、广府帮、客家帮和海南帮。福建帮以闽南人为主,其方言主要是厦门话,这是新加坡华人社会中最大也是最有实力的方言群体。潮州帮是由包括广东潮州的八邑人士组成,讲潮汕方言的方言社群。广府帮主要由珠江下游包括南海、顺德、东莞、番禺、番山五邑和潭江下游的新宁、新会、恩平、开平四邑组成。客家帮是讲客家话为主的方言群体,包括广东嘉应州、潮州的丰顺、广东大埔、福建长汀与广东惠州等地人士。海南帮是由来自海南岛说海南话的方言群体所构成。除了以上五大帮派,还有福州、福清与兴化人组成的福州帮,以及江苏、浙江人所组成的三江帮等。

对于早期移民来说,离乡背井漂洋过海到达新加坡,面对陌生的环境,就是为了寻找一个栖身之所,解决足以糊口的生计问题,于是来自同一区域讲共同方言的移民逐渐凝聚在一起团结互助,由此,基于地缘认同的社会组织便应运而生。19世纪的地缘性组织多以“会馆”命名。根据饶宗颐教授的研究,会馆最初的组织常号称“公司”,如客属的梅如众记公司、丰永大公司和潮属义安公司等。“公司”的任务主要是“以旅客茔墓之处理,最为迫切,故华人社团,实发轫于公冢,由公冢而组织会馆”[29]。也就是说,由于一批批无法叶落归根的海外华侨,尽管魂系故里,却只能埋骨他乡,于是有人领头“招募唐人,请人各量力捐金善舍以建墓冢地”[30]。这样一来,在异国他乡便渐渐出现了集中掩埋客死当地之同宗、同乡或者同胞的“义山”,以及管理“义山”的必要团体。“同时由于海外华人多是孤独一人在外,为了寄托对故乡亲人的思念,为了祈求故土神灵的庇护,为了表达自己依然是炎黄子孙的赤诚情怀,于是有人出面聚集起同宗、同乡或同胞,而建立起了中国式的神庙、宗祠,虔诚地燃起了袅袅香火。”[31]正是环绕着如此生生死死的追求,在华人较为集中的地区相继建立起一批会馆。在新加坡的众多会馆当中,最早的是广东台山的宁阳会馆,据说它是1822年由广东台山人曹亚志所创建的,亦被称为宁阳公司。在19世纪,广东的地缘组织有香山公司(中山会馆的前身)、南顺公司、冈州会馆、东安会馆、番禺会馆、肇庆会馆与三水会馆。客家会馆有应和会馆、茶阳会馆、丰顺会馆等。潮州人士的初期社团组织,则以义安公司的名义出现,1929年潮州八邑会馆正式成立。琼籍会馆建立较晚,1857年琼州会馆才开始创建。

由于会馆建立的动机之一在于建立料理同乡人身后事的墓地,故规模较大的会馆多自购墓地。新加坡墓地多以“亭”为名,故福建人有恒山亭,他们将位于甘榜峇鲁(Kampong Bah-ru)、石叻路(Silat Avenue)的小山丘作为安葬客死他乡的闽南移民墓地。潮州人的主要公冢有泰山亭,位于东陵区(Tang-lin)。操客家方言的丰顺、大埔与永定三邑人士组成的丰永大公司也在荷兰路购置一座坟山名为“毓山亭”。广州、肇庆与惠州人士组成集团联合购置义山是为“碧山亭”。广惠肇集团还与嘉应及丰永大公司联合购置位于丹戎巴葛(Tanjong Pagar)的“青山亭”。

19世纪,在新加坡出现的血缘组织,是在大的地缘组织中分化出来的小集团组织。其成员由来自同姓、操同种方言群体的移民组成,其宗旨在于会员间患难与共,彼此扶持,恤贫济急。血缘组织有“社”、“宗祠”、“堂”、“馆”、“会馆”及“公会”等形式。一般而言,血缘组织会员人数少,财力单薄。

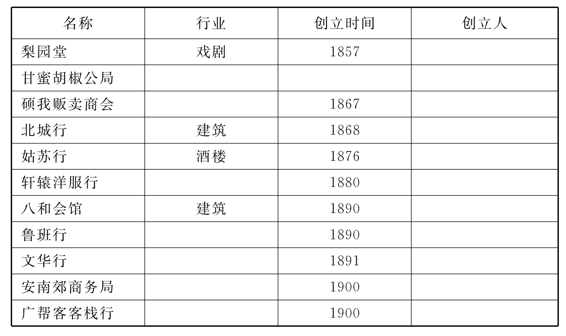

19世纪初,新加坡还出现了业缘组织。同行同业的人,为了促进感情及维护共同的利益,便发起了行业公会的组织。于是广东的木匠们组成了北城行(1868年)祭拜鲁班先师,经营饮食业者组织了姑苏慎敬堂,从事戏剧业的组织了梨园堂(1857年),建筑工友们也组织了鲁班行(1890年)。下面,笔者将新加坡历史上出现的主要华人会馆进行整理归类,见表1—3至表1—5。

表1—3 新加坡华侨地缘性会馆简表

续前表

资料来源:吴华:《新加坡华族会馆志》,第1~3册,新加坡,南洋学会,1975—1977。

表1—4 新加坡华侨业缘性组织简表

资料来源:吴华:《新加坡华族会馆志》,第3册,新加坡,南洋学会,1977。Song Ong Siang,One hundred years history of the Chinese in Singapore,San Fransico:Chinese Materials Center,1975,pp.37-38.

表1—5 新加坡华侨宗亲会馆简表

资料来源:吴华:《新加坡华族会馆志》,第1~3册,新加坡,南洋学会,1975—1977。

2.华人社团的社会功能分析

(1)群体利益的维护者。

华人社团在发展过程中都在一定程度上代表了不同移民群体的利益,成为华人利益的维护者。我们以新加坡中华总商会为例,1906年成立的中华总商会逐渐发展成为新加坡华人最高的机构,并成为中国侨民政策的宣传者和侨民利益的维护者。它不断向殖民政府呼吁请求普及华文教育,取消树胶限制,增加立法议会与行政议会中华籍代表人数,并反对外侨登记律例。同时它积极排解华人之间纠纷,协助政府平息华人不同族群间的械斗,为维护华人利益作出了较大贡献。

(2)华侨爱国爱乡、关心桑梓的组织者。

新加坡华侨虽远在南洋,但对祖国的一举一动都甚为关切。在20世纪初,中国外患不断,内战不休,地方官僚劣绅与兵匪勾结狼狈为奸,使中国人民陷于水深火热之中。新加坡华人社团对于这种状况义愤填膺,开展了一系列救国救乡运动,会馆则是这些活动的主要组织者和发起人。

每当中国发生重大社会变革和遭受侵略时,海外华人都会热心捐钱出力,共同抵御外侮。当外敌入侵时,新加坡侨团便团结一致,群策群力,筹款赈灾,抵制日货。当内战爆发时,他们便发表电文呼吁停战,虽不能制止利欲熏心的军人、政客的内争,却也能造成一股舆论的压力,使滋事者有所顾忌。

(3)华人教育的资助者。

海外华人重视子女的教育,他们不忍目睹后代失学,成为化外之民,总是想方设法筹建学校让子女有机会受教育,做个知书识礼的人。在这种情况下有些社团便办起学校。社团是华校经费的主要源泉之一,它们捐助学校,提倡华人教育,使华人的后代文化薪火相传。表1—6是1905—1940年会馆创办学校情况。

表1—6 1905—1940年会馆创办学校情况

续前表

(4)排解华人纠纷、革除陋习、济贫救困等社会福利功能的提供者。

新加坡的华人会馆,帮派林立,地域偏见颇深,尤其是秘密会社分子营私结党,彼此结怨很深,往往因为一些小事而相互争斗酿成大祸。在19世纪不同派系的私会党徒,常因争夺地盘,诉诸武力,械斗之风极盛。1906年福建籍、潮州籍人士发生了大规模械斗前后延续了五六天,造成若干人伤亡,打斗范围涉及纽马吉路(New Market Road)、合洛路(Have Lock Road)、丹戎巴葛与石龙岗等区。滋事者闯入商店,烧房抢人形成暴乱。新加坡中华总商与警方通力合作,并请相关会馆出面调停,排解纠纷,维持了华人社会和新加坡社会的稳定。

新加坡会馆组织还敦请政府禁绝鸦片、肃清烟毒,并对华人中的一些封建迷信思想进行批判,以社会改革为己任进行移风易俗,革除一些华人的传统恶习。同时华人会馆筹集大量善款,建立医院,造福华侨众生。1885年广东新会会馆修建“同济医院”。1892年由华人社团慷慨捐巨款重新修建“同济医院”大厦,在其49位经理人和21位协理中,包括了福帮、广帮、潮帮、琼帮等各属人士,他们出钱出力,维持医院的各项活动。

由上可知,在英国殖民统治时期,新加坡的华人社团在经济社会中发挥着重要作用。由于英国殖民者长期受古典经济学影响,一贯主张“小政府大社会”,再加上新加坡殖民地同宗主国距离遥远,统治力量薄弱,英国对新加坡统治主要采用间接统治。因此,新加坡的华人社团在新加坡社会发展中起着重要的组织管理作用,并成为社会福利的提供者和赞助者,华人社团的这些社会作用强化了华人爱国爱乡的国家认同。(www.chuimin.cn)

(三)新加坡华人虚拟血缘关系组织的个案分析——碧山亭的创建与发展

1.碧山亭的创建

碧山亭正式创立于清朝同治十年(1871年),是由来自广东省广州府、惠州府、肇庆府三属人士所组成的丧葬机构。《广惠肇碧山亭万缘胜会特刊》中曾谈到碧山亭创立的缘由。“远在同治初年,侨界闻人鉴于三属同侨南来经营者众,而捆载归国者固多,暴骨异域者亦不少。于是慨然倡议,登高一呼,万山响应,遂于同治五年辛未年始购置坟地,完成义举。”[32]碧山亭初期规模很小,但发展很快,到19世纪末已有33个社团规模,到了1948年已经增加到133个社团总坟。1922年开始,碧山亭开始正式由南顺、番禺、东安、中山、宁阳、冈州、三水、惠州、肇庆9大地缘会馆组成碧山亭会馆董事会,各会馆派出4名代表共同管理碧山亭。[33]20世纪前半期,随着广、惠、肇移民的增加,先后根据地域建立起若干新的会馆,陆续有高要、清远、增龙、花县、顺德、鹤山、恩平7个会馆加入。到新加坡独立前,碧山亭已经发展成为涵盖16个广东地缘会馆的坟山组织。

2.碧山亭内部组织及其活动

厦门大学学者曾玲将新加坡的坟山组织分为三类:第一类是“社团总坟”,只要是经注册的广、惠、肇三属社团,不论地缘、姓氏、血缘、业缘团体都能在碧山亭安葬;第二类是“一般坟地”,只要是三属人士皆可埋葬,但必须根据碧山亭管理者的安排,不得自行择地;第三类是“自择坟地”,凡是三属同乡,缴纳固定费用,便可以在碧山亭指定的坟场内自由选择坟地。

从碧山亭的管理规定中,我们可以详细了解这个广东华人社团的内部组织运作。那么碧山亭如何判定一个人是否是广、惠、肇人士呢?根据曾玲对1953—1973年碧山亭埋葬证书的整理,她发现20年间的埋葬者们都需要一张埋葬证书。而埋葬证书上必须有碧山亭下属各会馆负责填写的证书编号,然后才是死者的姓名、籍贯、年龄、住址等,且必须由会馆负责人签名盖章后才能生效。因为碧山亭的理事长是由各会馆轮流担任的,所以碧山亭是16个会馆的集体象征,要判定谁有资格进入碧山亭就必须由各个会馆来进行甄别。而碧山亭所代表的“广帮”身份,也就是通过会馆的运作而确定的。通过地缘会馆、坟山组织等团体在新加坡华人社会构成了蜘蛛网状结构,每一个地缘会馆都是这个网络的各个节点,而新加坡华人社会的每个成员都不同程度地依附在这个网络中的不同节点之上。华人社会正是通过像碧山亭这样的坟山组织对华人形成地缘认同的,无论何人,他都必须证明他的广惠肇三属的身份,才被允许去世后安葬于此。在新加坡的坟山组织中,一个人的族属甚至在他死后仍然是根深蒂固的,那就是他是中国人而且是中国某一确定地域的人。他的认同是明确的,那就是明确指向家乡,指向中国。

碧山亭作为一个丧葬机构,除了购置义山、修路、管理登记等一般事项之外,它最重要的工作之一就是祭祀“社群共祖”,以达到整合华人移民之目的。李亦园教授曾经指出:“籍祖先祭拜的仪式,不但使家系延绵不断而且使亲属关系和谐均衡,所以作为子孙的人,对祖先首要的任务就是祭祀他们,使祭拜的香火不断。”[34]在每年农历的清明节和重阳节期间,新加坡各个华人社团都会举行祭扫社团总坟的仪式,通过“春秋两祭”、“万缘胜会”等活动对虚拟社群先人进行祭拜,以团结和加强社群成员对故乡、对祖国的认同感。根据1980年碧山亭出版的《万缘胜会特刊》,我们可以了解到,万缘胜会是为了超度广、惠、肇三属先人而成立的。在仪式上要邀请僧、道、尼进行宗教仪式、做法事,并设置“广州府上历代祖先之神位”、“肇庆府上历代祖先之神位”、“惠州府上历代祖先之神位”三属先人灵位,供人祭拜,并进行善款捐助。正如1980年广惠肇碧山亭在《万缘胜会特刊》中所指出的那样,其目的有二:“一为超度、一为筹款。大超度之举,在科学进步一日千里之现代,对于茫茫六道,其理幽渺,或认事涉迷信,然孝子贤孙追怀先人,慎终追远,乃华族之美德,用意既善,又遑论其所操之形式乎?至若筹款之举,则三属同仁晚近肯以本邦为第二故乡,生聚既番,凋谢亦伙,碧山亭扩展墓地,修筑道路,亟宜筹措;于是万缘圣会之举办,乃超度筹款,两者兼成,询良策也。”由此可见,社团总坟是新加坡早期社群认同爱国爱乡的象征,是虚拟的“社群共祖”之所在。从碧山亭的历史来看,1922年碧山亭倡议万缘胜会,1943年、1952年、1958年、1978年、1998年都举行过万缘胜会。

在碧山亭,会馆的建立和社团总坟的设立是相辅相成的,有的是先有会馆而后有总坟,有许多会馆却是因为先有总坟而后有会馆的,地缘会馆和社团总坟都是“海外华人虚拟血缘关系”的体现。[35]通过这些组织及活动,新加坡的华人移民同中国的地域宗乡紧密联系起来,成为移民生死与之紧密相系的组织。这极大地影响了新加坡殖民地时期的国家认同,华人移民的国家认同目标不在于新加坡本土的现实生活,而在于遥远中国故土共同的历史记忆之中,从而确定自己的归属。华人之间也许彼此并不相识,但是进入会馆、坟山这种“虚拟血缘”组织中就产生了密切的互动。传统社会组织在新加坡华人的国家认同中发挥着重要作用。

【注释】

[1]J.A.Fishman,Language in sociocultural change,Standford University Press,1972,pp.191-223.

[2]参见汪慕恒:《当代新加坡》,51页,成都,四川人民出版社,1995。

[3](宋)欧阳修、宋祁:《新唐书》,列传147下,南蛮下,见http://guji.artx.cn/Article/3747.html。

[4][意]马可·波罗:《马可·波罗行记》,286页,北京,中华书局,1954。

[5]许云樵译注:《马来纪年》,23页,新加坡,青年书局,1966。

[6]Edwin Lee,The British as rulers:Governing multiracial Singapore 1867—1914,Singapore University Press,1991,p.4.

[7](元)汪大渊:《岛夷志略》,213页,北京,中华书局,1981。

[8]全国人大常委会办公厅研究室编写:《中国近代不平等条约汇要》,94页,北京,中国民主与法制出版社,1996。

[9](清)谭钟麟:《谭文勤公奏稿》,卷15,见吴凤斌主编:《东南亚华侨通史》,260页,福州,福建人民出版社,1993。

[10]《嘉应州志》,卷20,见吴凤斌主编:《东南亚华侨通史》,261页。

[11]Memoir of the life and public services of Sir Thomas Stamford Raffles by his widows,London,1875,p.383.

[12]Wang Gung Wu,Traditional leadership in a new nation:The Chinese in Malay and Singapore leadership and authority,University of Malaya Press,1968,pp.210-213.

[13]参见颜清湟:《新马华人社会的阶级机构和社会地位流动(1800—1910)》,见林水檺:《马来西亚华人史》,201页,“马来西亚留台校友会联合总会”,1984。

[14]参见杨建成主编:《华侨之研究》,176页,台北,文史哲出版社,1984。

[15]参见陈嘉庚:《南侨回忆录——个人企业追记》,2页,新加坡,南洋印刷社,1946。

[16]K.S.Sandhu & A.Mani,Indian communities in southeast asian,Times Academic Press,1993,p.774.

[17]参见尚会鹏:《一应俱全印度人》,2页,北京,北京大学出版社,2001。

[18]李路曲:《新加坡现代化之路:进程、模式与文化选择》,16页。

[19]参见[英]理查德·温斯泰德:《马来亚史》,下册,409~411页,北京,商务印书馆,1974。

[20]C.M.Turnbull,A history of Singapore 1819—1988,Oxford University Press,1989,p.78.

[21]参见[新加坡]宋旺相:《新加坡华人百年史》,19页,新加坡中华总商会,1993。

[22]E.Ingram,The beginning of the great game In Asia,Oxford,1979,p.12.

[23]K.Bovme,The foreign policy of Victorian England,Oxford,1970,p.132.

[24]C.S.Wong,Agallery of Chinese Kapitans,Singapore,1963,p.80.

[25]C.M.Turnbull,A history of Singapore 1819—1988,Oxford University,1989,p.36.

[26]Victor R.Savage,Street culture of in colonial singapore,in Chua Beng hua/Edw-erd,Public space:Design use and managements,Singapore,1992,pp.11-23.

[27]Victor R.Savage,Street culture of in colonial singapore,in Chua Beng hua/Edw-erd,Public space:Design use and managements,Singapore,1992,pp.11-23.

[28][新加坡]崔贵强:《新马华人国家认同的转向》,14页。

[29]饶宗颐:《星马华文碑刻系年》,6页,载《新加坡大学中文学会学报》,1969(10)。

[30]许云樵:《开吧历代史记》,载《南洋学报》,第九卷第一辑,1953。

[31]李明欢:《当代海外华人社团研究》,27页,厦门,厦门大学出版社,1995。

[32]区如柏:《广惠肇118年》,载《新加坡广惠肇碧山亭庆祝第118周年纪念特刊》,新加坡广惠肇碧山亭,1988。

[33]参见《碧山亭沿革史》,载《新加坡广惠肇碧山亭庆祝第118周年纪念特刊》,新加坡广惠肇碧山亭,1988。

[34]李亦园:《宗教与神话论集》,173页,台北,立绪文化出版公司,1998。

[35]参见曾玲:《虚拟先人与十九世纪新加坡华人社会》,载《华侨华人历史研究》,2001(4)。

有关新加坡国家认同研究:1965—2000的文章

对民族主义者而言,国家认同是认同于民族自身绵延不绝的民族文化。由于这些基础都是形成于过去的,所以国家认同主要表现为一种回溯式、寻根式的活动。因此国民对国家的认同应该保持终生,不可改变。因此,国家认同是国家公民从自己的考虑出发,确定国家可以满足自己的需要后,从而认可国家政治权威。......

2023-11-30

因此为了巩固自己的统治,新加坡国家力图重新整合新加坡传统宗乡社会组织,消除新加坡人民对原住国的认同,建立对新加坡共和国的国家认同并削弱支持反对党的政治基础。......

2023-11-30

新加坡威权主义政治的确立隶属于第四种类型。下面将分别从新加坡的国家行政体制、政党政治等方面对新加坡威权主义政治体制进行具体分析。新加坡人民行动党在建立威权主义制度后保留了这种框架作为寻求政治合法性的一条途径。......

2023-11-30

新加坡人民的各种形式的斗争使英国殖民当局被迫改变对新加坡的统治方式。这个协定的签署标志着新加坡“马来西亚国家认同”的完全失败。......

2023-11-30

第四章新加坡国家认同建构过程中的国家与社会新加坡是一个多元社会,由于价值观、文化认同、宗教信仰的种种差异,在新加坡产生了团体内认同和团体外排斥的分裂力量。一些学者认为只有通过强国家的控制,多元主义国家才能达成共识,才能保证政治稳定和经济、社会的顺利发展。一个国家的建国过程就是社会精神和归属感的恢复与重建过程,因此寻求重新建立这种国民认同就成为任何政府在独立后所面临的最为重要的任务。......

2023-11-30

新加坡政府实行多元民族主义政策的目的是建立广大国民对新加坡的国家认同,并力求塑造“新加坡民族”。新加坡每年举办各种形式的“国民意识日”活动。......

2023-11-30

相关推荐