下面将对新加坡选择多元民族主义政策的原因进行分析。(二)新加坡选择多元民族主义政策的原因剖析我们从历史大背景可以看到,新加坡独立于战后第二次民族解放运动浪潮中。但由于错综复杂的国内民族矛盾和国际环境,新加坡在建国之初选择了多元民族主义政策。日军占领新加坡后,对华人大肆屠杀并实行经济压榨政策。......

2023-11-30

一、各民族移民的到来与殖民政府的统治政策

(一)新加坡地理环境与发展简况

新加坡位于马六甲海峡的出入口,是太平洋与印度洋之间交通的咽喉,是贯通亚洲、欧洲、大洋洲的交通要道,地理位置十分重要,素有“东方的直布罗陀”之称。

新加坡的历史按社会形态演进过程,大体可以分为三个时期:原始社会与封建社会时期(公元前至1819年);英国殖民统治时期(1819—1959年);新加坡独立建国时期(1959年至现在)。据中外史料及考古文物资料证实,在公元前2000到公元1000年间,已经有原始马来人生息在新加坡、马来半岛一带,这些人在中国史书中被称为奥朗·罗越。这是对马来文Orang Laut的音译[2],其中奥朗意为“人”,罗越意为“海”,合称为“海人”。《新唐书·单单传》中曾提到过这个国家:“罗越者,北距海五千里,西南哥谷罗。商贾往来所凑集,俗与堕罗钵底同。岁乘舶至广州,州必以闻。”[3]根据唐代贾耽《广州通海夷道》所记载方位,罗越国就在马来半岛南端,包括今天的马来西亚柔佛州和新加坡。在那个时期,罗越国已经是一个贸易相当繁盛的国家了。到了12世纪,新加坡已经发展成为东南亚最大的贸易中心。马可·波罗曾经来过这里,并记载这里有“很大、很有名的城市,有国王以及自己的语言”[4]。此时的新加坡已经出现了最早的国家龙牙门、单马锡。到了13世纪中叶,单马锡改称“信可补罗”或“新加坡拉”(Singapora)并发展到其鼎盛时期。正如《马来纪年》所述:“信可补罗是一个大国,从各方面来的商贾不可胜数。它的口岸,人口极为稠密。”[5]

16世纪初,西方殖民主义者开始向东南亚侵略扩张。1511年,葡萄牙殖民者占领了东西方贸易港口马六甲。马六甲国王苏丹玛未率领大臣退居柔佛。1525年,苏丹玛未建立了柔佛王国,其管辖的领土包括柔佛、彭亨、新加坡、廖内和苏门答腊等地方。国王派了一位天猛公官衔的高级官员常驻新加坡,全权处理新加坡事务。

1819年,英国东印度公司派莱佛士率领舰队向东南亚进行殖民征服。1月29日,英国舰队在新加坡强行登陆。莱佛士在1819年2月与柔佛苏丹东古隆和新加坡的天猛公进行多次谈判后,于同年2月6日签订了《新加坡割让条约》,条约规定将新加坡及其周围岛屿完全割让给英国;允许英国在柔佛王国的所有商埠和海港以最惠国的待遇进行贸易;英国给予天猛公一定的经济补偿。[6]从此,新加坡进入了殖民地时代,自1819年到1959年完全处于英国殖民统治之下。英国殖民者为这个荒凉的小岛带来了资本主义和西方文明,一个全新的社会形态开始在这个世界海上贸易的连接点上产生,新加坡逐渐“边缘化”而被纳入世界资本主义的生产体系中。

在整个殖民统治期间,由于特殊的地理位置,新加坡很快形成独特的转口经济模式,成为东西方贸易的“二传手”。其经济模式为:一方面,英国商人从本国出口商品到新加坡,再依靠华人为中间商在东南亚进行销售,以获得佣金;另一方面,东南亚的土特产和工业原材料汇集到新加坡后,再出口到欧洲。

在这种有利的经济贸易模式的影响下,新加坡成为东西方交通辐辏之地。经济的繁荣和贸易的发达,吸引了大量的华人、印度人、马来人移民至此,并发展成为今天新加坡的三大种族。

(二)华人移民新加坡及早期华人社会基本特征

1.华人移民新加坡

中国人同新加坡交往的历史悠久。《汉书》中即有“皮宗”即今天新加坡的记载,此后,三国、唐、宋的史籍都有关于新加坡的记载并称其为凌牙门、龙牙门、单马锡。元代著名的大航海家汪大渊曾经到达过新加坡,并在其著作中提到“男女兼中国人居之”[7]。这条记载说明了在14世纪上半期,新加坡确实已有中国人居住,他们与当地女性通婚,和当地人混居在一起。但华人大规模移民发生在1819年新加坡开埠以后,在英国殖民政府的鼓励与支持下,华南移民纷纷渡海而来。1836年,华人在新加坡人口中所占比重已经超过了马来人,成为新加坡人口最多的种族。到19世纪末,新加坡岛上的华人人口已经突破10万。大量华人移民新加坡的原因主要有以下几点:

(1)英国殖民地当局的大肆招揽。

1819年莱佛士开发新加坡之后,英国殖民地官员锐意开发新加坡,要将其发展为英属殖民地的经济中心与东方贸易的主要海港,因而急需大量劳动力。因此,新加坡政府采取了积极鼓励移民的政策,大肆招揽华人。

清朝建立后即实行严厉的海禁政策,严禁商人出海。1840—1842年中英鸦片战争之后,清政府被迫与英国订立了《南京条约》,明确规定开放五口。1860年,英法联军攻入北京强迫清政府签订了《北京条约》,明确规定“以凡有华民情甘出口,或在英国所属各处,或在外洋别地承工,但准与英立约为凭……下英国船只,毫无禁阻”[8]。以上规定使中国对外移民合法化,几百年来的“海禁”政策的大门被彻底打破。

(3)中国国内天灾、人祸、兵燹使大量华人出国冒险寻求生路。

近代以来,中国南方天灾频仍,人民深受其苦。以广东、福建两省为例,据有关统计资料显示,1068年至1911年的843年间,福建发生饥馑800多次,其中漳州、泉州、莆田等17县发生了321次,平均不到3年就发生饥荒一次。广东省台山在1851年到1908年间发生水灾、台风、地震、大旱、瘟疫等共36次。因此,福建“丰年也不足食。乡曲贫民,终岁吃红薯者十室而九”[9]。而广东“土瘠民贫,山多田少,于是男子谋生,各抱四方之志”[10]。1840年鸦片战争以后,西方列强加大对中国的经济侵略,西方商品大量输入中国,战争赔款、鸦片贸易导致了大量的白银外流,国内经济极度恶化。同时国内阶级矛盾激化,先后爆发的太平天国起义、捻军起义等农民运动,在打击清朝政府的同时,大大破坏了中国尤其是中国南部的经济,广大农民贫无立锥之地,与其坐以待毙,不如冒险出海谋求生计,这促使了大量华人“下南洋”。

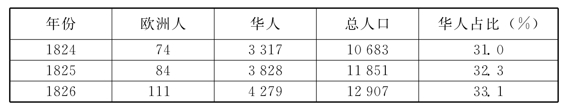

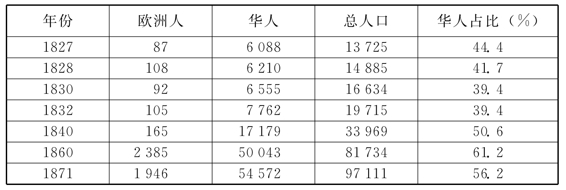

华人移民的大量涌入使新加坡人口骤增,莱佛士等英国殖民者兴奋不已。他在致索默谢公爵夫人的信中就说:“我的新殖民地迅速走向繁荣,开拓不到4个月这里的居民就已经超过5 000人,他们主要是华人,而且人口在日益增长中。”[11]新加坡华人人口增长迅速,不到50年增长超过15倍。

表1—1 新加坡华人人口增长

续前表

资料来源:The Singapore Chinese protect to race events and conditions leading to it es-tablishment 1823—1877,Journal of South Seas Society,vol.16,1960.

2.早期华人社会基本特征

概括地讲,早期华人社会主要体现出以下几个特征:

(1)叶落归根、认同于中国。

同东南亚各国的绝大多数移民一样,大多数华侨都有“侨居、作客”的传统思想。许多人孑然一身来此谋生,其理想是通过经商做工积攒财富,然后能“衣锦还乡”买地建房,置产业,光宗耀祖,福荫子孙,年老时“叶落归根”回到出生地安度晚年。即使有人不幸客死“番地”,也要托人将尸骨运回故里安葬。他们对于新加坡这块土地并不眷恋,有利便留,无利便走。其国家认同和国家忠诚总是指向母国——中国。

(2)分裂的社会。

根据1881年新加坡华人统计资料,可以将客居新加坡的华人分为6大籍贯、10大方言群。6大地域性籍贯分别为福建人(占28.8%)、潮州人(占26.1%)、广东人(17.5%)、海峡华人(11%)、海南人(占9.6%)和客家人(占7.1%)。10大方言群分别为闽南话、广州话、潮州话、海南话、客家话、福州话、兴化话、上海话、福清话和普通话。早期华人为生计所困,乘舟出海,大多依靠同乡、同胞的提携与帮助。由于在新加坡谋生不易,再加上殖民官员盘剥,华人纷纷建立各种社会组织,同舟共济,相互帮助。在新加坡先后出现了三种主要的华侨华人传统会馆组织。它们一般分为地缘性的会馆、血缘性的宗祠和业缘性的公所。其中地缘性组织较血缘和业缘性组织作用要大,数目也较多。一方面,这些地缘会馆、血缘宗祠和同行公会的组织,对于为那些初到新加坡的同乡推荐职业、资助鳏寡孤独、调解帮派纷争发挥了非常重要的作用;另一方面,由于利益之争,分属不同组织、方言群体的帮派之间互生嫌隙,再加上方言隔阂,语言不通而甚少往来。因此,华人社会呈现出一定程度的分裂局面。

(3)阶层分化。

王赓武教授认为,早期新加坡华人社会大致可以分为两个阶层,即“商”与“工”两大群体。前者包括商人和小贩,后者则是指广大劳工。后来随着中国知识分子南下者增多而产生了“士”这个阶层。[12]颜清湟博士在王赓武教授研究的基础上,进一步剖析新加坡华人社会结构,他认为在新加坡“商”、“工”、“士”三大阶层中,商人属于社会地位最高的阶层,又可以分为资本家与普通商人。“士”包括公司文员、教师和专业技术人士。而“工”可以分为手艺工人和普通工人。[13]日本学者根据1931年的统计资料将新加坡华人划分为上、中、下三个阶层。其中,上层主要指经营种植业、采矿业和开办商行、从事建筑业以及银行业的富有阶级,这部分人约占华人人口总数的0.8%;中层主要是指直接从事生产的自耕农、技术人员、知识分子等,这部分人约占华人人口的15.31%;下层的劳工中,以橡胶园劳工最多,其次是采锡工人以及交通、建筑工人等,这部分人约占华人人口的83.89%。[14]由以上比例可见,华人在新加坡阶层分化严重。少部分富有者富可敌国,涌现了一批大资本家,如陈嘉庚在事业鼎盛时期就同时经营米业、黄梨业、航运业、橡胶业等,公司遍布新加坡、马来西亚和中国各地,其雇用员工多达几万人。[15]而贫者则一贫如洗,朝不保夕。

(4)物质化与商业化。

通常而言,华人移民到了新加坡就在工人、小商贩和大资本家三个阶层之间奋斗。如果冒险创业成功就成为百万富翁,失败者则在矿坑和橡胶园中挣扎终生。早期新加坡华人移民尽管大多是苦力出身,但出于移民冒险的天性,很多人敢拼敢闯,并且极为务实,是些彻头彻尾的物质主义者。(www.chuimin.cn)

(三)印度人移民新加坡及其社会特征

1.印度人移民新加坡

新加坡的印度人实际包括了印度、巴基斯坦、斯里兰卡和孟加拉这些南亚大陆国家的人。印度很早就与新加坡有了联系。“Singapora”这个名词本来就源自印度梵文,pora在梵文中是“城”的意思,singa在梵文中是指“狮子”,因此新加坡又被广泛地称为狮城。这证明信可补罗王朝时期已经有印度商人、学者、宗教界人士到新加坡活动并有人开始在那里定居。

19世纪20年代,印度人开始大量移民新加坡。1819年,莱佛士登陆新加坡时,其随身卫队就有120名印度籍士兵、水手和用人,其中还有一位名叫比列的印度商人。[16]在新加坡的印度移民主要分为三大类:第一类是派驻新加坡的驻军;第二类是进行经济贸易活动的商贩和自由劳工;第三类是印度流放到新加坡的囚徒。

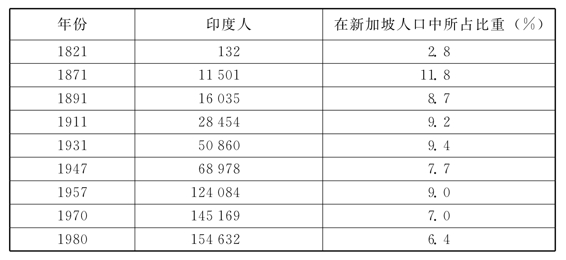

英国拓殖新加坡以后,由于人力短缺,因此殖民者除了从中国引进劳工以外,还大量吸收印度劳工。印度人在新加坡多从事种植业和公共工程建设,或充当警察和用人等。由于印度和新加坡同为英国殖民地,印度大量的破产农民、士兵和囚犯迁移到新加坡从事垦殖工作,这使新加坡的印度人人口从1821年的132人增至1931年的5.08万人,110年间增长了384.3倍。表1—2为新加坡的印度人人口增长情况表。

表1—2 新加坡的印度人人口变化情况

资料来源:Kerrial Singh Sandhu,Indian immigration and settlement in Singapore,Times Academic Press,1993,p.775.

2.印度移民社会基本特征

在早期的新加坡,印度移民社会具有以下几个基本特征:

(1)高度的流动性,认同于印度。

由于印度人大多把新加坡作为赚钱的工作场所,因此印度人都具有典型的移民心态。很多印度人一般过几年就要回印度一次,有的人回国后就不再回新加坡。据1947年的人口调查,新加坡的印度人共有6.8万人,其中土生的印度人只占36.3%,新入境的却占63.7%。直到20世纪50年代初期,在新加坡的印度人构成中,新入境人口还比当地自然出生的人口多得多。同时他们的国家认同基本上指向其母国或者宗主国——英国,对于新加坡这块居留地毫不留恋。

(2)高度分裂的社会。

正如一位学者在评价印度时所指出的那样,印度人口、宗教、文化纷繁复杂,是个“一应俱全”的国家。[17]在新加坡的印度人同样由于种族、方言、宗教信仰的不同而呈现出高度分裂的状态。如以种族划分可以分为泰米尔人、旁遮普人、孟加拉人、巴基斯坦人、信德人、泰卢固人、帕坦人、僧伽罗人、遮拉人等。如以宗教信仰划分可以分为印度教徒、伊斯兰教徒、锡克教徒等,这使整个印度移民社会显得错综复杂、支离破碎,缺乏凝聚力。

(3)注重现实,更具物质性。

从一定程度上讲,印度人可以说是世界上最注重精神生活的民族。由于许多印度人都将希望寄托在来世,所以在印度才会有那么多的宗教和伟大神话传说。但是移居新加坡的印度人同母国人民比较起来,更为现实,更加注重物质利益,“在一定意义上来说,印度人是英国人殖民新加坡的随从和伴侣,而马来人是被殖民对象,华人则是来充当苦力的”[18]。大量的印度人在新加坡成为工程师、医生、教师和律师,有的还进入工商、金融和建筑行业,并跻身于政界和军警部门,更为务实。

(四)马来人和其他移民在新加坡的发展

马来人也不是新加坡的原住民。马来人进入新加坡按照其时间的先后和出发点的不同,大体可以分为两大部分。第一部分是公元前2 500年到公元1 000年移入的原始马来人,他们的祖先是从亚洲中部移民进入马来半岛的,其中居住在马来亚柔佛州南部及新加坡的原始马来人被称为“海人”(Orang Laut)。这些“海人”在七八世纪曾经在柔佛建立罗越国,其国土包括了现在的新加坡。英国殖民者在1819年登陆新加坡时,岛上仍然有30户“海人”。第二部分马来人是7世纪自印度尼西亚诸岛移入的,被称为开化马来人。他们曾经于12—14世纪在新加坡建立了早期的封建王国“单马锡”。马来人在新加坡一直是当地最大的种族,但由于华人人口增长迅速,到1830年其地位被华人取代,成为新加坡的第二大民族。

在殖民地时期,马来人主要从事农业,种植椰子、橡胶、胡椒、甘蔗、木薯、水果等农作物,并出海捕鱼,过着比较传统的农渔生活,受现代化冲击较少。马来人支系繁多,其中主要有马来人、爪哇人、波亚人、布吉斯人、班加人和米南加保人,他们各自保留着自己的传统风俗和文化特点。新加坡的马来人与马来群岛的马来人在文化上几乎融为一体。

在新加坡除了华人、印度人、马来人三大民族之外,存在许多“少数民族”,新加坡官方称为“混种人”,其中包括欧洲人、欧亚混种人、阿拉伯人、尼泊尔人、菲律宾人、日本人、泰国人、缅甸人以及犹太人等。如此繁多的民族在100年间的历史中先后汇集于新加坡这块小小的土地上,诸多民族,各色人种,千姿百态汇聚一堂。种族的多样性必然带来宗教、文化、语言和价值观念的差异,再加上各民族性格、交往方式、生活习惯和思维方法的不同,由此导致了一连串的社会问题。新加坡的种族、文化、语言、宗教不仅多,而且差异极大。它们分属于不同的文化类型、不同的语种和不同的宗教系统,由此造成的价值观念、政见和经济利益的分歧也特别大,有不易调和的特点。因此,独立前的新加坡是一个极为纷繁复杂、极易分化的社会。

(五)殖民政府的统治政策及其对新加坡民族关系的影响

1824年签订《英荷条约》之后,英国和荷兰在新加坡海岛地区的势力范围大体确定,槟榔屿、马六甲和新加坡三个商港被英国控制。1826年,英国东印度公司将槟榔屿、马六甲和新加坡合并为海峡殖民地,隶属于孟加拉管区。1851年,海峡殖民地划归印度总督管辖。1867年又改由英国国王直接管辖,由英帝国殖民部负责管理,并在新加坡设立总督,其行政权除受英国政府殖民部大臣的节制之外不受其他部门约束。总督之下设立咨询行政会议,行政会议成员由总督、高级军官、辅政司、槟榔屿和马六甲的参政司、检察长、财政司、工务局长等组成。海峡殖民地于1861年成立了殖民地立法会议,由行政官员和大法官以及若干非官方人士组成,但每一个成员都必须宣誓效忠国王。[19]

随着英国殖民者在新加坡的开发与垦殖,新加坡的经济迅速腾飞。1824年至1868年,新加坡贸易额增长4倍多。[20]新加坡经济的高速发展,吸引了大量的华人、印度人移民到新加坡充当劳动力。1860年,新加坡的华人人数达到了50 043,约占总人口的62%。[21]同时有大量的印度人、布吉斯人、爪哇人、阿拉伯人、亚美尼亚人和欧洲人移民新加坡。英国殖民者当局对各种族集团的管辖采取“分而治之、间接管辖”的策略,在每个种族中指定一个人充当头人,称“甲必丹”(Captain),每个甲必丹必须对本村落人口的行为负责,负责调解族人纷争。概括起来讲,英国殖民者在新加坡统治方式具有以下几个特点:

1.间接统治

按照传统殖民理论,不同的利益决定了宗主国对殖民地采取不同的政策。由于英国的殖民利益主要是在印度和非洲。因此对英国来说,新加坡是边缘国家(peripheral state),在英国的海外殖民事业中不占重要地位。[22]对于英国而言,新加坡具有两方面的意义:第一是具有军事战略意义。它处于印度和欧洲到中国的海上贸易商路的关键点,是控制东西交通的枢纽。第二是具有经济意义。新加坡是转口贸易港,英国殖民者一向把新加坡看成沟通英国和东方殖民地的中转站,有较大经济价值。除此之外,英国在新加坡再没有更多的利益。与新加坡这一战略地位相一致,英国对新加坡实行间接统治,充分利用其战略地位,谋求经济上和商业上的利益,尽量避免官方干预。正如一位英国外交大臣所指出的那样,这种政策是“随波逐流,偶尔运用外交这把篙子避免碰撞”[23]。因此,英国殖民当局只是对当地人实行实现其商业目标所需的最小层次控制。同时由于受古典政治经济学的影响,殖民当局鼓励自由资本主义,行政管理追求的“小政府”,使行政、司法和立法权高度重叠。1830年海峡殖民地高级官员由19名减少到8名,其中新加坡仅保留2名。1830—1867年尽管新加坡人口增加了3~4倍,但统治官员人数没有任何增长。

当然,无论间接统治还是直接统治,它们都是英国殖民者实行的一种政治控制方式,只是前者在行政上和政治上给予受统治对象以某种程度上的内部自治。具体内容是指由殖民政权委托各族首领管理各族内部具体事务,但其实质都是殖民政府统治新加坡当地社会的工具。海峡殖民地的甲必丹制度在成立后不久即被明令废除,但殖民政权仍然无力直接统治新加坡社会,取而代之的是亭长制度(Ting chu System)。[24]所谓亭长,是一批与某庙宇有关的华埠名流推举出来的领袖,实际上这些人都是地缘、血缘性集团的领袖。实际上,亭长成为华人社区的直接管理者。

2.行政效率低下,权力分散

在有限的新加坡殖民官员中,许多官员对新加坡事务并不熟悉,而且由于语言不通,不能与华人、印度人进行有效交流。他们除了不断地向东印度公司提交各种报告和数据外,没有多少时间用在实际管理上。再加上英国在新加坡实行自由港政策,没有经济收入,财政也捉襟见肘。许多官员不懂马来文、中文,有些文件还需要送到香港翻译。以至后来有学者如此评论:“在世界上可能没有哪一个政府像海峡殖民地政府那样同其人民隔膜之深。”[25]这一切导致新加坡政府缺乏效率,很少能顾及当地人民的生活,导致新加坡地区海盗盛行,抢劫不断。1843年新加坡商人举行抗议集会,劝说政府组织警察力量。但直到1857年新加坡才开始有全日制警察。

由于政府管理低效,导致新加坡各种社团和秘密会社兴起。各种族在官方体制之外发展各种社会组织实行自我控制。华人社会中青帮、红帮等秘密会社曾一度大为泛滥。

3.分而治之

由于英国殖民者是凭借坚船利炮占领新加坡的,他们为了分散各族人民的反抗而对马来人、华人、印度人实行了分而治之政策。1819年,新加坡成为殖民地以后,殖民当局就令居民按不同种族分区居住。华人大量集中于牛车水(Chinatown)地区,印度人大量集中于石龙岗路(Serangoon Road)地区,马来人大量集中于新加坡东部的吉兰士乃(Geylanghe)和莱士路(Eunos Road)地区,各种族之间界限分明。殖民者留下的种族隔离的影子,一直影响到今天的新加坡的城市人口布局。

由于英国殖民政府的统治政策,新加坡在开发发展的过程中,并没有变成一个“民族的大熔炉”,而是恰恰相反。新加坡逐渐成为一个界限分明的多元社会。一位19世纪到过新加坡的拜访者爱德华(Edward)就惊奇地发现,“每个不同的种族都形成自己不同的社区,并且完整地保存了它们的传统,就好像它们根本就不是由外地迁移而来,倒像是本地土生土长发展起来的”[26]。新加坡在爱德华作出如此评价100年后,依然被描绘成“一个没有归属感的地方”,在这儿没有任何文化看起来是“本土的”,所有的都是舶来品。[27]殖民地的运作完全取决于英国殖民者。

有关新加坡国家认同研究:1965—2000的文章

下面将对新加坡选择多元民族主义政策的原因进行分析。(二)新加坡选择多元民族主义政策的原因剖析我们从历史大背景可以看到,新加坡独立于战后第二次民族解放运动浪潮中。但由于错综复杂的国内民族矛盾和国际环境,新加坡在建国之初选择了多元民族主义政策。日军占领新加坡后,对华人大肆屠杀并实行经济压榨政策。......

2023-11-30

对民族主义者而言,国家认同是认同于民族自身绵延不绝的民族文化。由于这些基础都是形成于过去的,所以国家认同主要表现为一种回溯式、寻根式的活动。因此国民对国家的认同应该保持终生,不可改变。因此,国家认同是国家公民从自己的考虑出发,确定国家可以满足自己的需要后,从而认可国家政治权威。......

2023-11-30

新加坡政府实行多元民族主义政策的目的是建立广大国民对新加坡的国家认同,并力求塑造“新加坡民族”。新加坡每年举办各种形式的“国民意识日”活动。......

2023-11-30

但不足之处在于,迄今为止,国内尚未有这方面研究的专题著述。对新加坡国家认同的发展道路及其特征,以及新加坡国家认同与政治、经济、文化和国家意识形态之间的关系尚缺乏深入研究。与此同时,民族研究尤其是国家认同、国家意识的研究在一定程度上取决于田野考察和实际感受。国外研究新加坡民族关系的著作可以分为新加坡本地学者所著和西方学者所著两大类。......

2023-11-30

这种成功在新加坡人民心中注入了一种民族自信和国家认同的意识。新加坡的国家认同从1965年到2000年先后经历了三个不同发展阶段。......

2023-11-30

新加坡建国以来采取的制度认同方针在一定时期内是有效、正确的。下面将以新加坡儒家宗教教育为例,对新加坡政府的文化复兴和国家认同转型尝试进行分析。为了解决日益严重的社会问题,新加坡政府认为除了在法律上加强制约以外,建立新的道德规范是不可或缺的重要方面。......

2023-11-30

车臣战争、科索沃战争都直接缘于民族分离主义。此外,在英国、印度尼西亚、菲律宾等国家都面临着不同程度的民族分离主义的困扰,酿成了巨大的民族灾难,新加坡所处的东南亚地区,民族分离主义的影响也十分巨大。而处于东南亚地区的小国——新加坡所创造的独特的国家认同发展道路为世界民族主义问题的解决提供了一个很好的研究个案。......

2023-11-30

第四章新加坡国家认同建构过程中的国家与社会新加坡是一个多元社会,由于价值观、文化认同、宗教信仰的种种差异,在新加坡产生了团体内认同和团体外排斥的分裂力量。一些学者认为只有通过强国家的控制,多元主义国家才能达成共识,才能保证政治稳定和经济、社会的顺利发展。一个国家的建国过程就是社会精神和归属感的恢复与重建过程,因此寻求重新建立这种国民认同就成为任何政府在独立后所面临的最为重要的任务。......

2023-11-30

相关推荐