第一节盐碱化形成的气候因素干旱的气候条件和土壤母质含盐量高是造成土壤盐碱化的主要因素;次生盐碱化则主要与灌溉的快速扩张、不合理的灌排系统和土地利用不当有关。湿润的海洋气流难以及此,成为我国最为干旱的地区。如塔里木盆地在中生代和第三纪时期形成的莎车和库车两个拗陷区,受到海水多次入侵作用,沉积了深厚的含盐层,并大部分出露地表。各河流出山口后依次形成洪积—冲积扇、潜水溢出带和冲积平原。......

2023-11-30

第四节 盐碱化形成的人类活动因素

土壤都含有一定的盐分,盐分最初来源于土壤中矿物的风化。当土壤中的盐分浓度高于0.5%或1%时,农作物或树木就不能在这些土壤上生长,人类也就无法从这些含盐过高的土地中获得任何农林产品了。在某些干旱或半干旱地区,土壤的盐碱化往往是必然的,因为在这些地区没有足够的雨水把土壤矿物风化所产生的盐分从土壤中淋洗掉,结果,盐分在这些土壤上不断积累,其浓度甚至可高达10%以上。

然而,土壤的盐碱化有时是人类活动造成的,这样的盐碱化即次生盐渍化。比如,过度的灌溉就是土壤中盐分超常积累的一个原因。水中都含有一定量的盐分,一般来说,优质淡水含盐量大约是50mg/L,通常河水的含盐量(矿化度)大约是200~500mg/L,而海水的含盐量则高达35000mg/L。假如在每公顷土地上灌溉10000m3的河水,那么每公顷土地中就会有大约2~5t的盐分积累在土壤中(这里假设所有的灌溉水通过地面蒸发损失或被植物所吸收)。

因灌溉排水和农业措施不当,大量地下水位抬高,大量底土和地下水中的盐分随潜水蒸发积聚到土壤上层和地表而造成的土壤次生盐碱化是新疆的显著特征。人为的因素很多,但大致可主要归结为以下几点。

1.水土资源不平衡与灌区内部结构不够合理

(1)流域尺度上水土失衡 近50年来,由于大规模的引水垦荒工程,使水资源在时空的分布上发生了巨大的改变,导致了上、中、下游和农牧业用水失衡。由于缺乏流域尺度上的水土资源平衡的统一规划,中上游开荒、下游撂荒的现象在新疆各个流域成为一个普遍现象;另一方面,在耕地灌溉面积快速扩展的同时,次生盐碱化的面积也在增长。在开垦盐碱荒地过程中,受土壤盐碱化的严重危害,损失也是非常巨大的。近40多年来全疆累计开垦盐碱荒地有340万hm2,而实际保留面积只有186.6万hm2,其余153.4万hm2的土地,大部分因土壤次生盐碱化发展,耕种后不久便弃耕。同时,灌区的发展在很大程度上挤占了天然绿洲的生态用水,部分天然绿洲沙化,使得干旱与沙尘天气加剧,进而影响到人工绿洲生态系统的稳定性。

(2)绿洲灌区内的内部结构不合理 盐碱土结构性差,毛管作用强,透水透气性差。提高土壤肥力可显著改良其不良性质。实行绿肥还田和增加有机肥的投入是必要的手段。当前农牧业分割依旧严重,不重视养地作物(豆科牧草、紫花苜蓿)的栽培,苜蓿种植面积已经由20世纪60年代占播种面积的18%下降到目前5%左右;重视化肥,轻视有机肥培肥地力的作用,使灌区土壤肥力长期徘徊在低水平。受经济利益的驱动,作物种植结构缺乏大农业整体发展的考虑。当前许多宜棉区棉花种植面积已达50%,甚至超过70%,且进行连作,一方面削弱了地力,另一方面又易引发病虫害,不能实现持续高产。

2.平原水库蒸发、渗漏严重

全疆已建成平原水库472座,库容67亿m3。水库的渗漏是造成灌区次生盐碱化的重要因素。如大泉沟和蘑菇湖水库,从库区蓄水起,周围地下水位升高到0.5~1.0m,土壤因为强烈积盐而弃耕。一般在水库前下方,影响范围为1400~2000m,在水库的两侧小于1000m。

3.渠系利用系数尚待提高

新疆灌区渠道渗漏都很严重,在无特殊防渗情况下,一般渠系有效利用系数为0.3左右。当前新疆各地渠道均已不同程度地进行了防渗,渠系有效利用系数已提高到0.4~0.5之间,仍约有一半以上的水量随渠道输水时渗入地下,其中一部分再随蒸发将盐碱带到地面。从渠道两旁可以看出明显的返盐现象,严重影响作物生长。一般渠道渗漏对两侧的影响范围大致为:总干渠为500~1500m,干渠为100~200m,支渠为50~150m,斗渠约为50~100m。

4.田间灌溉过量与排水不足问题

在严重的干旱气候的自然条件下,新疆的灌溉水利,既不是一种补充性灌溉,也不是简单地对作物进行单纯施水的灌溉工作,而是较复杂的水利土壤改良工作。农田灌溉是农业生产的根本措施,但不合理灌溉又导致土壤盐碱化的发生,限制了农业生产的发展。在不少灌区,特别是在地方灌区,农业耕作粗放,土地不平整,水利工程不配套,一般除农作物生育期灌水外,常常还利用洪水和夏季高温期进行伏泡压盐和进行秋冬季储水灌溉,灌水定额高达15000~22500m3/hm2,产生过量的深层渗漏,抬高地下水位至临界水位,导致了土壤次生盐碱化的大面积发生。并且长期大水灌溉压盐的方式也加剧了土壤碱化和肥力下降的过程。

造成次生盐渍化的另一个重要途径是地下水位的升高。比如,修建大坝将会大大提高坝区周围的地下水位,有些地下水中的含盐量接近于海水的含盐量,当地下水通过土壤的毛细管作用升至土壤表面被蒸发或被植物吸收以后,盐分就在土壤的地表层逐渐积累起来。这可以使土壤中的盐分浓度高达5%甚至10%以上。植物是不可能在这样的土壤上生长的,这种次生的土壤盐渍化在干旱、半干旱地区更加严重。要防止土壤的次生盐渍化,必须把地下水的水位控制在临界水位以下。地下水位过高除了导致土壤盐碱化以外,还直接影响土壤的通气性和植物的生长。当地下水位大约在2~3m时,植物一般都能正常生长;但当地下水位升高至1m左右时,植物的生长就会受到影响,比如小麦和棉花的产量将下降五成左右;而当地下水位上升至0.5m时,小麦和棉花就会几乎绝收,在陕西省许多地区已经有过这样的教训。

灌溉和地下水位的上升会大大提高土地的“蒸发—蒸腾作用”,从而直接增加土壤中的含盐量。所谓的“蒸腾作用”,是指植物从根部吸收土壤中的水分(而盐分则残留在土壤中),再通过叶子将水分排入大气中的过程;而水分通过土壤表面直接进入大气的过程被称为“蒸发作用”;土壤因蒸发作用而损失的水分往往远大于因植物蒸腾作用而损失的水分。这两种自然过程(蒸发—蒸腾作用)不可避免地导致土壤中盐浓度的迅速增加,如果灌溉水质量不好,则会大大加速土壤盐渍化的过程。当政府部门的决策者声称,修建大坝可以大大提高大坝下游地区的防涝和灌溉能力时,他们却很少考虑灌溉可能导致的土壤盐渍化问题。在制定水利政策时,片面强调灌溉,而忽视盐碱化问题,将会带来非常严重的后果。

根据联合国粮农组织(FAO)的估计,世界上大约有50%受灌溉的农田已经存在着相当程度的盐渍化问题。全世界每年因此而损失大约200万~300万hm2的耕作农田,这个数字还是一个比较保守的估计,还有人认为,全世界因盐渍化每年损失的农田高达500万hm2。以巴基斯坦为例,在3700万hm2受灌溉的农田中,大约有1000万hm2的土地已经成为盐渍化或受到水涝的影响;在其中的200万hm2的土地上,农作物已很难正常生长。人们估计,巴基斯坦由于盐渍化及水涝问题,每年损失约4万hm2农田,相当于每天损失110hm2。由于灌溉导致土壤盐渍化,中东和北非地区的一些国家,如埃及、伊朗和伊拉克等,也很常见,土壤盐渍化是这些国家发展农业的主要障碍。(www.chuimin.cn)

在中国,人们所熟知的长江分流计划使大约270万hm2的土地变成了盐渍化土壤。据中国科学院地理所郭焕春等人的调查,这些土壤的含盐量大约在0.1%~0.7%。虽然有些植物现在还能在这样的土壤上勉强生长,但按照这个长江分流计划,将在许多大大小小的河流上建坝,还会造成局部地区地下水位迅速升高,十几年后,这些地区的盐渍化问题将会非常严重。

美国农业部土壤盐土实验室主任Jan Van Schilgaerde说,美国大约有25%~35%的灌溉农田有盐渍化问题。美国的科罗拉多河每年携带的盐分高达600万t。用河水灌溉的结果是,十年间农田的盐分含量从850mg/kg提高到1500mg/kg。在加利福尼亚州,大约有20万hm2的灌溉农田受到盐碱化的威胁,主要是由于地下水位过高和地下水中的高盐分浓度。灌溉并不一定必然导致土壤盐碱化,如果能够保持土壤中“水和盐”的平衡,也就是说输入和输出土壤的盐分大致相等,就不会使盐分在土壤中积累下来。遗憾的是,在当今世界上这种例子并不多。经过灌溉而输入土壤中的盐分往往远远大于由于灌溉或雨水所淋洗掉的盐分。同时,年复一年的土壤灌溉还使地下水位不断升高。

世界上的许多例子说明,土壤中的地下水水位会以惊人的速度上升,在十几年的时间里,地下水就能从地下25~30m的水位上升到地下1~2m;在许多地方,地下水位甚至以每年3~5m的速度上升。在人们所熟知的埃及阿斯旺大坝地区,地下水位的迅速上升就是建坝以后最严重的问题之一。十几年内地下水位从原来的20~60m上升到3m以内,地下水位的上升不仅发生在大坝周围的地区,还扩展到距大坝20km以外的地区,甚至更远。当然,在距离大坝较远的地区,地下水位的上升不能完全归咎于大坝的修建,这和过多的引用灌溉水也有关系。此外,灌溉水的渗漏也会引起地下水位上升,因为在一些地区灌溉水的渗漏损失相当大,有时可能高达灌溉水的60%。

通过滴灌等先进的灌溉技术减小灌溉定额和井灌井排来降低地下水位是防止土壤次生盐碱化的有效途径。近10多年来,井灌井排与节水灌溉新技术在石河子等垦区蓬勃推广,有效地推进了盐碱化治理。当前的滴灌棉田仅在生育期灌水3500~4200m3/hm2。随着节水灌溉技术的推广与地下水位的降低,部分灌区原有的排水渠疏于维护甚至废弃。在这种情况下,灌区处于逐渐积盐进程。根据调查,在滴灌发展早的团场,一些耕地的地表0.7~1.0m以下处已经发现盐分含量的显著升高。而且,随着农渠被废弃,传统的冬灌无法进行,害虫在近年有明显增多,相应地,控制害虫的成本增加为原来的2~3倍。

5.产权不明晰、水价偏低和政府干预不足问题

水权不明晰使得农业用水大量挤占生态用水,造成环境恶化。灌溉水价与成本严重背离,全疆平均灌溉水价仅达到1997年成本水价的70%,南疆个别地区只达到成本水价的30%,甚至按亩收费的现象还普遍存在,在很大程度上纵容了过量灌溉,也使得通过“节水控盐”的思路无法实现。许多流域的部门(兵团与地方)之间、上中下游之间没有水量分配方案,即使有也不尽合理,在水资源分配方面存在的矛盾较为突出,兵团灌区的节水意识与实施节水灌溉的面积都远高于地方。

6.海水侵入与土壤盐碱化

目前,在三峡工程中,海水侵入长江入海口地区的问题已经引起了人们的注意。目前,在每年的旱季,因为内河水位降低而造成海水乘机而入。同时,为了满足海上运输的需要而对长江河道不断疏浚、加深,也导致海水侵入内河,这不但影响了上海和江苏沿海地区的经济活动和人民生活,还影响了长江口流域鱼类的生态和环境。随着“南水北调”工程竣工使用,长江的内河水位必然进一步下降,由此可能引起的海水侵入量将远远超过1000m3/s,这就会使长江口一带本来已饱受海水入侵损害的经济活动受到更严重的威胁。可以预见到的是,一旦三峡大坝建成,大量的长江水被截流,海水倒灌将不可避免地进一步加剧。

海水侵入长江下游地区的严重威胁不容低估。在江苏省沿海地区,现在已有大约270多万公顷的土地盐碱化,占当地可耕地的1/5。大量的海水侵入,必然加重这一地区的土壤盐碱化,农作物将无法在这些土地上正常生长,农产品量将不断下降甚至颗粒无收。更糟糕的是,由于植物不宜生长,必将进一步加剧水土流失,形成因盐碱化而植被稀疏、因植被稀疏而水土流失、因水土流失而土壤贫瘠等无法补救的严重后果。这种现象在世界上许多地区和国家已有先例,比如在孟加拉国的一些河流流域,海水倒灌已上溯到离河口100km以上的内陆地区,在这些地区居住的农民因此而面临着土地绝收、生活无着的困境。

7.建坝对下游地区盐碱化的影响

在建坝地区上游地段修建完善的排灌体系,防止这一地区的土壤盐渍化和水涝问题,当然是必要的。但是如果忽略了兼顾下游地区的盐碱化防治措施,那么,大坝上游地区的盐碱化可能有所减轻,而盐碱化灾害却搬了家,转嫁到下游地区,形成水库灌区获益、下游地区反而遭殃的局面。所有排灌体系的功能都是要把含盐量高的地下水从被灌溉的农田中排出去,排到哪里去呢?最大的可能就是通过就近的河流或自然的地下水位落差,把上游排出去的盐分运移到下游地区。在修建大坝以前,由于河道畅通,季节性的洪水还能够将这些盐分带入大海,从而保持这一区域的盐分平衡;可是一旦在河道上建坝截流或导流之后,就再也没有办法把整个流域内的盐分淋洗掉、排入大海,这些盐分将不是停留在上游地区、就是滞留在下游地区。对于下游地区的农民来说,他们只能用这些含盐量很高的水来灌溉他们的农田,其后果也就可想而知了。这样的情况已经在澳大利亚出现。澳洲是世界上较干燥的大陆之一,南澳洲则是澳大利亚最干燥的地区,这里仅有3%的地方年降雨量可达500mm,而80%多的地区年降雨量少于250mm。南澳洲用水的2/3来源于Murray河,在干旱季节这个比率高达83%。不幸的是,Murray河水在到达南澳洲以前,先经过了上游地区的Victoria和New South Wales两个州,由于上游地区排入河流的灌溉及城市工业用水含盐量高,还带有大量的工业污染物,南澳洲可用水的含盐量很高。Adelade学院的一位地理学家M.Butler指出,面对河水中盐分浓度的不断增加以及Adelade大都市对供水的需求,南澳洲农民的未来并不乐观,受灌溉的农田最终也许会因盐碱化而被迫放弃耕种。

8.新疆盐碱化耕地趋势预测

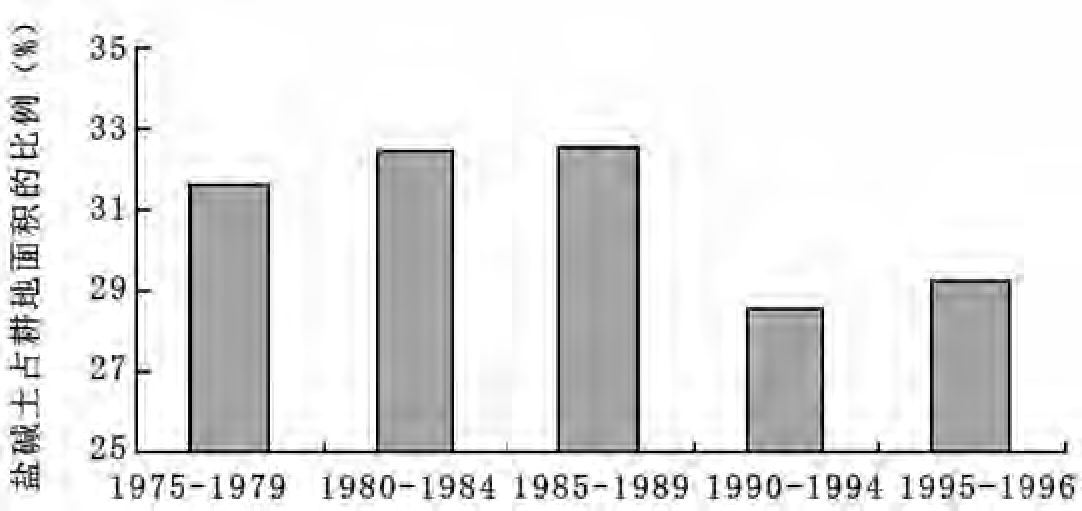

盐碱土形成是自然因素和人为因素综合作用的结果。形成盐碱土的自然因素是很难改变的,这就决定了要把所有的盐碱土改良几乎是不可能的。但在遵循自然规律的基础上,对形成盐碱土的人为因素进行调控,部分盐碱土完全是可以改良好的。盐碱土的发展趋势主要取决于区域水土资源开发等人类活动,而水土资源的开发则受制于国家宏观经济政策与经济利益的驱动,图4-1是近30年来新疆盐碱化耕地的动态。根据最新调查,在巴楚、阿图什、精河等县市盐碱土面积呈递减趋势;在和田绿洲、喀什绿洲垦区、玛纳斯、石河子绿洲盐碱化显示出增加的趋势,但全疆范围内盐碱土面积上升的趋势很明显。从对灌区水盐动态变化分析来看,目前达到稳定脱盐的是局部,持续积盐的也是局部,绝大部分地区是脱盐不稳定或脱盐、积盐反复进行,耕地土壤盐碱化潜在威胁仍很大。

图4-1 新疆耕地盐碱土发展动态

有关新疆绿洲盐碱化研究的文章

第一节盐碱化形成的气候因素干旱的气候条件和土壤母质含盐量高是造成土壤盐碱化的主要因素;次生盐碱化则主要与灌溉的快速扩张、不合理的灌排系统和土地利用不当有关。湿润的海洋气流难以及此,成为我国最为干旱的地区。如塔里木盆地在中生代和第三纪时期形成的莎车和库车两个拗陷区,受到海水多次入侵作用,沉积了深厚的含盐层,并大部分出露地表。各河流出山口后依次形成洪积—冲积扇、潜水溢出带和冲积平原。......

2023-11-30

第一节盐碱化治理效益的因素分析土壤盐碱化是世界性的问题,它遍及世界各大洲的80多个国家。土壤盐碱化是造成新疆农业低产和歉收的重要原因之一,严重阻碍着新疆农业生产的发展。新疆地理条件是导致土壤盐碱化发生的基本条件。80%的盐碱化耕地属次生盐碱化。土壤盐碱化主要分布在三角洲的下部。可见,控制和调节土壤中水的运动是防治土壤盐碱化或次生盐碱化的关键。从盐碱土形成因素分析可知,盐碱化防治可从如下几个方面着手。......

2023-11-30

而新疆是典型的干旱区,土壤盐渍化非常严重。现有耕地中,31.1%的面积受到盐渍化危害,其中80%的盐渍化耕地为次生盐渍化。现今,新疆部分地区水资源过度开发,地表水大量引入灌区,造成河流断流或缩短,使盐分主要向灌区聚集,增加了盆地内部次生盐渍化的威胁。......

2023-11-30

在以色列、澳大利亚、印度和埃及等建有盐碱土研究中心,长期从事灌溉农业中土壤盐碱化对作物产量的影响和改良技术研究。2.我国土壤盐碱化治理技术的发展中国盐碱地资源调查与开发利用研究取得了很大成就,积累了一批丰富的资料和经验。......

2023-11-30

第一节盐碱化土地的类型一、盐碱化土地的类型和分布盐碱土是地球陆地上分布广泛的一种土壤类型,约占陆地总面积的25%。盐碱地发生自然条件不同随地而异。河套和新疆等地区尽管在一些老灌区的次生盐碱化得到控制,但总体上,土壤的盐碱化尚有不同程度的发展。我国科学家也成功地研制出了一种可望将盐碱地变为“绿洲”的方法。......

2023-11-30

其他无观测资料地区的太阳辐射值是用气候学方法计算的。作物生长季节,日照时数为1405~1940h,北疆和东疆平原绿洲多在1700h以上,南疆多在1700h以下。日照时数最多月份,多数地区为7月,在300h以上,北疆多于南疆。......

2023-11-30

第四章盐碱化形成的机制土壤盐碱化是一世界性的问题,它遍及世界各大洲的80多个国家。新疆耕地土壤盐碱化蔓延,若得不到有效控制和采取积极的治理措施,将制约绿洲灌溉农业的可持续发展。在农业生产活动中,由于采取的水利、农业措施不当,也是土壤盐碱化产生的重要原因。......

2023-11-30

其中西北内陆地区盐碱化耕地面积占总耕地面积的15%。新疆土壤盐碱化程度比较严重,数据显示,新疆灌区现有盐碱地面积127.9万hm2,占灌溉面积的32%以上。盐碱化制约农村经济发展,土壤盐碱化对农作物最直接的影响是导致产量降低,甚至颗粒无收。土地退化严重制约着农业生产的发展。......

2023-11-30

相关推荐