事实上,真实流通盘中真正占据主导力量的机构或个人才是主力。这两大股东所占流通股已经接近50%,所以,事实上,真实流通股仅仅是实际流通股的一半而已。当然,我们必须要明白的是,其主力成本区域大概是在什么地方。......

2023-12-03

一、引言

国内经济在过去30多年发展迅速,我国金融衍生品市场成为了境外交易所关注的热点地区。早在2004年芝加哥商业交易所(CME)就推出了基于16家在美国上市的中国公司股票构成指数的中国指数期货,2006年SGX抢先上市了基于国内A股指数的新华富时A50股指期货。在新加坡推出新华富时A50股指期货后不久,CME又推出了新华富时A25指数期货。离岸市场试图在A股指数上复制其在日本和台湾股指期货市场的成功,但是,其推出之后成交一直很不活跃。

香港交易所(HKEx)已经推出了中华120股指期货产品,下一步的A80股指期货产品也已经箭在弦上,考虑到香港特殊的区位优势,未来A股期指市场的竞争将会异常激烈。香港市场的A股股指期货一旦推出,一方面,今后境外投资者有可能会利用香港相对宽松的监管环境而放弃到境内股指期货市场交易,同时会诱发部分境内资金流入香港市场,从而催生监管套利[1];另外一方面,境外不受国内法律法规监管的大量资金有可能会通过操纵香港市场的A股指数股指期货,进而影响境内股票现货和股指期货市场,从而威胁境内资本市场定价权,为跨境市场操纵提供了可能。

在这个背景下,研究股权衍生品离岸市场与本土市场的竞争关系,客观评价衍生品离岸市场对本土市场的冲击与影响,对国内期货市场的战略发展具有非常现实的意义。本文以离岸市场大获成功的日经225期指产品为例,分析离岸与本土市场竞争格局的形成,以及两个市场成功和失败的关键因素。这对于我们认清当前国际市场的形势和提高自身的竞争能力,具有很好的借鉴作用。

二、日经225指数产品竞争格局分析

(一)发展历程

全球范围内,最为引人注目的离岸金融衍生品之一便是日经225股指期货[2]。日经225股指期货本土市场的定价权在过去20多年的时间里经历了一波三折的过程。1986年9月,成立仅两年的新加坡金融期货交易所(SIMEX)[3]抢得先机,率先推出日经225股指期货并取得巨大的成功,自此打开了日经225股指衍生品交易的大门。两年后,日本本土的大阪证券交易所(OSE)[4]推出本土的日经225股指期货。芝加哥商业交易所(CME)也在1990年推出日经225股指期货产品,至此,形成了日经225股指期货的三国格局。近年来,SGX和CME利用离岸市场的低成本优势,离岸成交量不断扩大,大有赶超日本本土市场之势。

在日经225股指期权方面,自1995年的新加坡离岸市场的巴林事件之后,OSE在期权市场的优势不断扩大,一度几乎垄断了整个日经225股指期权市场。总体上在股指期权市场,离岸市场一直没有撼动日本本土市场的地位。

OSE日经225合约(大合约,合约乘数为1 000日元)和日经225迷你合约(小合约,合约乘数为100日元)已经进行了标准化转化,换算成合约乘数为500日元的标准合约。

SGX的三种日经225合约(日元标准合约、美元标准合约、日元迷你合约)进行了转化和合并。

CME的两种日经225合约(日元标准合约、美元标准合约)也进行了合并。

以下图表做相同的合约换算。

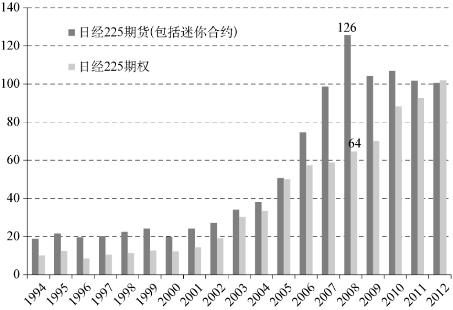

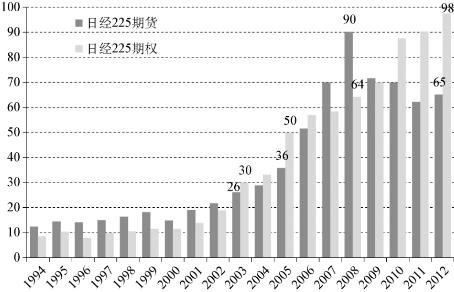

在日经期指产品的发展趋势上,在过去20年的时间里,全球交易日经225股指类衍生品并没有随日本经济的衰落而随波逐流,相反却呈现出欣欣向荣的发展势头。如图1所示,在过去20年,日经225股指期货的成交量由1994年的1 877万张标准合约[5]增长到2012年的1亿张,增长了5倍多。在金融危机期间,日经225股指期货的全球成交量创纪录的达到了1.26亿张标准合约。日经225股指期权更是从1994年的1 004万张标准合约增长到2012年的1.01亿张标准合约,增长了高达10倍多。

图1 全球日经225股指期货及期权产品成交量汇总(标准合约)(单位:百万张)

注:为了便于比较,本文将合约乘数为500日元的日经225股指期货合约称为日元标准合约;按照日元与美元的汇率,合约乘数为5美元的日经225股指期货合约与500日元的合约价值相当,本文称为美元标准合约。

(二)竞争格局

日经指数类衍生品竞争的核心战场是在日经225股指期货,日经300股指类产品最终只沦为了日经225类产品的影子产品。日本OSE最大的成功之处就在于,虽然其在SIMEX推出日经225股指期货之后两年才推出本土的日经225股指期货合约,但是,OSE及时调整战略,快速在SIMEX之前抢先推出日经225股指期权,最终在日经225股指期权这一市场细分领域独步全球。并且,借助日经225股指期权的巨大优势,在日经225系列衍生品方面牢牢掌握市场的主动权。

1.日经225股指期货的“三国演义”

日经225股指期货的离岸与本土的定价权争夺可谓是异彩纷呈。1986年9月,SIMEX首开先河,率先推出日经225股票指数期货,成为一个重大的历史性发展里程碑。在1995年的巴林事件之前,SIMEX曾经一直主导日经225股指期货的市场。在日本本土,大阪证券交易所(OSE)是日本进行金融衍生品交易的主要市场。大阪证券交易所于1987年开始金融期货交易。1988年9月,大阪证券交易所与东京证券交易所联合推出股票指数期货,即日经225股票指数期货,并逐渐利用本土优势从新加坡的离岸市场夺回定价权。美国市场上,CME也在1990年推出日经225指数期货产品。此后,日经225股票指数期货及期权的交易,成为了许多日本及境外投资者投资策略的组成部分。由此,形成三家共同交易日经225指数期货的“三国演义”局面。

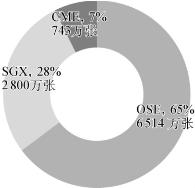

图2 全球日经225股指期货的市场份额(2012年)

注:OSE的日经225大合约和迷 你 合约的合约张数均已换算为合约乘数为500日元的标准合约。

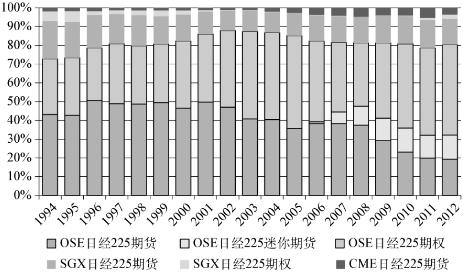

经历了20多年的激烈竞争,OSE最终通过本土优势和投资者的本地交易偏好夺回了行业老大的位置,但是日经225股指期货从SIMEX抢先推出,一直到目前,日本本土市场一直受到离岸市场的激烈竞争,金融定价权一直不稳固,离岸市场始终威胁着日本国内的金融安全。如图2所示,2012年三家交易所的日经225股指期货(含迷你合约)成交量占比形成了明显的三国竞争格局,本土市场代表的OSE占比最高为65%,全年共成交约6 514万张标准合约,离岸市场的成交量高达35%,其中SGX和CME的全球市场份额分别为28%和7%,分别共成交2 800万张和743万张标准合约。

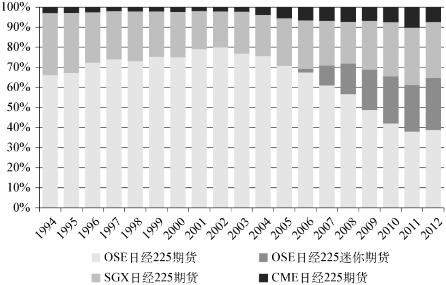

图3 全球日经225股指期货的市场份额比较

从图3可以看出,离岸市场,特别是CME最近几年的发展势头不容小觑,其从1994年的54.8万张标准合约,占比约3%,一度增长为2011年最多交割1 043万张标准合约,占全球市场份额超过10%。而SGX的市场份额从1994年的占比31%左右(580万张),一度滑落至2002年的18%左右(486万张),然后触底回升,到最近两年再一次逼近30%[6]。离岸影子市场如影随形,市场份额近年来还有不 断扩大的趋势,时刻影响着日本本土市场。日本OSE在日经225股指期货的市场份额一度在2011年跌至60%左右,其中日经225迷你合约异常活跃,2012年全年共成交约1.3亿手迷你合约,转换为标准合为2 609万张,约为OSE日经225大合约的2/3。

2.日经225股指期权OSE独步全球

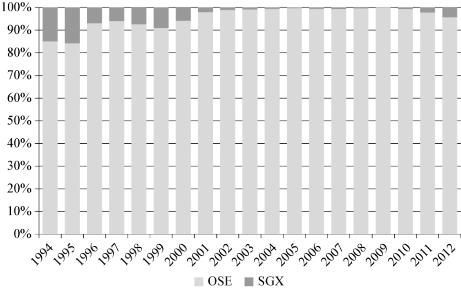

在股指期权方面,OSE充分利用了先发优势、本土偏好优势等有利条件,彻底避免了在股指期货市场上的被动格局,一度曾经几乎彻底垄断了全球日经225股指期权的全部市场份额。OSE在其推出日经225股指期货的第二年,即1989年6月就迅速推出了日经225股指期权合约,这是亚洲最早的股指期权合约。之后不久,SGX也推出了日经225股指期货期权(一种基于期货产品的期权),作为对日经225股指期权的一种替代。如图4所示,单独从期权市场比较,尽管新加坡在日本之后才推出期权产品,但1995年新加坡依然占有市场份额将近20%,全年共成交194万张期权合约。

图4 全球日经225股指期权的市场份额比较

巴林事件进一步加强了日本本土市场的优势地位,投资者对新加坡市场产生信任危机,OSE抓住机遇,迅速抢占市场,1996年以后市场份额一直保持在90%以上,特别是在2001—2010年,OSE几乎完全垄断了日经225股指期权市场(见图4)。尽管SGX在日经225股指期权市场遭遇了完败,但是一直以来并没有放弃这一产品,近三年来,新加坡在日经225股指期权市场的市场份额稳步上升,2010—2012年分别成交61万、207万和439万期权标准合约,其市场份额从不到1%稳步增加到5%左右。

通过对比OSE本土的日经225股指期货和股指期权可以发现(见图5),早在2003年日经225股指期权的交易量(2 992万张标准合约)就已经超过了日经225股指期货(2 612万张标准合约),并且在2005年第一次与股指期货拉开差距。在2008年,美国金融危机波及全球,风险管理的需求大幅上升,由于股指期货在风险管理上的对称性和直观性优势,其成交量获得爆发性的增长,全年成交9 018万张标准合约,而同期的期权合约数量仅为其约2/3。但是,自2008年以后,日经225股指期货的成交量基本处于逐步回落的态势。相反,日经225股指期权的成交量则稳步上升,2010年以后再次大幅领先于其期货兄弟产品,到2012年全年累计成交近1亿手标准合约。股指期权只用了四年时间,位置便与股指期货互换,完成了一次华丽的转身。

图5 OSE日经225股指期货和期权的成交量对比(单位:百万张)

考虑到期权和期货两类风险管理工具的替代属性,如果把日经225股指期货和期权看做一个大的产品系列,可以发现OSE日经225股指期货成交量的下降部分被日经225股指期权的活跃给弥补了。如图6所示,OSE日经225股指期权到2012年已经占到所有日经225股指类衍生品成交量的40%左右,再加上OSE的日经225股指期货及迷你期货[7]的成交量,OSE在日经225股指类产品成交量在过去7年一直保持在80%左右,其行业老大的地位一直没有被动摇。

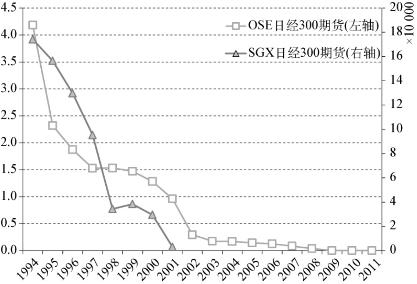

3.影子产品日经300期指已日落西山

OSE和SGX也曾经推出过日经300股票指数期货及期权产品,但是始终没有撼动日经225股指期货及期权的行业地位,最终只沦落成日经225期指的影子产品。随着时间的推移,日经300股指期货的成交量迅速萎缩。SGX于2002年停止日经300股指期货的交易,OSE的日经300股指期货也在2011年因为持续多年的成交低迷而被迫停止交易(见图7)。日经300股指期权的成交量更加寥寥无几,1999年以后,OSE每年成交的日经300股指期权合约只有几百手,最终不得不在2007年关闭了其交易。SGX于1995年推出日经300股指期货期权当年的成交量仅仅为3 000手,与同年OSE的十几万手相差甚远,遂于当年关闭。

图6 全球日经225股指期货和期权的市场份额比较

图7 全球日经300股指期货成交量比较(单位:百万张)

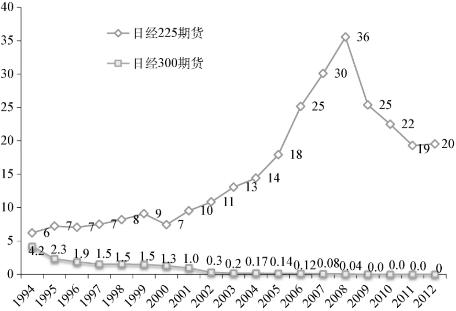

如图8所示,在1994年,日经300股指期货的成交量全年为418万手合约,与日经225股指期货621万手成交量基本旗鼓相当。但是同样的开始,并不意味着相同的结局。自此以后,两个同类产品走向了完全不同的两条道路,日经225股指期货在2008年之前一路高歌猛进,虽然近年来成交量有所下降,但依然是世界上最活跃的股指期货产品之一。而日经300股指期货此后逐年萎缩,到2001年成交量首次低于100万手,2007年首次低于10万手,直到最后寿终正寝。(www.chuimin.cn)

图8 日本日经225和日经300股指期货成交量比较(单位:百万张)

注:这里的合约数量均为合约乘数为1 000日元的大合约,考虑到同为日本市场,没有进行换算成标准合约。

三、离岸市场与本土市场竞争格局形成的原因剖析

日经225股指期货及期权在过去20多年的发展可谓是异彩纷呈,离岸市场与本土市场的激烈竞争一直存在。在过去很长一段时期,日经225股指期货的离岸市场是空前成功的。即便是现在看来,离岸市场的日经225股指期货成交量也十分巨大,交易十分活跃,并且近几年大有赶超日本本土市场的势头。形成这种竞争格局的原因是多方面的,既有日本国内的监管法律方面的原因,也是境外交易所勇于创新的结果。总结看来,本文把此种竞争格局形成原因归结于如下三个方面。

(一)日本滞后的国内金融监管环境使本土市场在竞争初期失去先机

日本推出日经225股指期货的道路十分曲折。在20世纪80年代,日本金融市场不发达,金融服务和实体经济十分不匹配。政府严格的法规限制,造成日本在与外国交易所竞争的前期过程中,错失了发展良机。按照日本当时的证券交易法规定,证券投资者从事期货交易被禁止,当时的日本证券市场并不具备推出股指期货交易的法律条件。

按照当时的证券交易法,日本国内的基金是被禁止投资SIMEX的日经225指数的,只有美国和欧洲的机构投资者利用SIMEX的日经225股指期货合约对其投资于日本的股票进行套期保值。本国的机构投资者明显处于不利位置。基于这样的原因,1987年6月9日,日本推出了第一支股票指数期货合约——50种股票期货合约,受当时证券交易法禁止现金交割的限制,50种股票期货合约采取现货交割方式,以股票指数所代表的一揽子股票作为交割标的。50种股指期货刚刚推出的前几个月,交易发展十分缓慢。

事情的转机发生在1987年,当年10月20日上午,由于股市暴跌,日本证券市场无法开始交易,卖盘远大于买盘,由于涨跌停板的限制,交易刚开始即达到跌停板。由于当时50种股票期货合约实行现货交割,所以,境内投资者也无法实施股指期货交易。而在SIMEX交易的境外投资者却能够继续交易期货合约。受此事件影响,1988年日本金融市场管理当局批准了大阪证券交易所进行日经指数期货交易的申请。1988年5月,日本修改证券交易法,允许股票指数和期权进行现金交割,当年9月大阪证券交易所才开始了日经225指数期货交易,比新加坡的离岸市场晚了整整两年。日本国内滞后金融监管环境使得日本在初期便失去先机,处于十分不利的竞争位置。

(二)离岸市场成本与税收的优势是使其能占有一席之地的重要因素

股指期货的交易成本包括保证金的机会成本、手续费以及交易税等。新加坡对期货交易不征收期货交易税,保证金更低,而且手续费便宜,而日本在1999年之前一直对国内的股指期货征收交易税[8],手续费等又相当较高。对于同构性和替代性比较高的市场,在其他条件基本相同时,交易成本成为两市场竞争的关键因素。从某种程度上说,日本在日经225指数期货与新加坡的离岸市场的竞争上部分失去主导权,与交易成本相对过高密切相关。

由于日本国内并无资本管制,资金可以自由流动,在离岸市场交易的产品和本土高度趋同的情况下,即使是本国投资者也会有相当一部分选择交易成本更低的离岸市场进行交易。新加坡为促进本国金融业的发展,也对国外的金融结构和投资者提供了很多优惠政策。作为离岸市场的杰出代表,新加坡从建国初期就通过放松对金融业的管制,大量发放“许可证”给外资金融机构,使其享受税收优惠,以吸引国外的金融机构和投资者。进入20世纪90年代后,新加坡在继续向离岸业务提供特别优惠政策的同时,运用弹性管理办法和进一步的优惠政策巩固其国际金融中心地位。新加坡作为离岸衍生品市场免征外国投资者的期货交易税等一系列优惠措施,在过去很长一段时间内持续形成了竞争优势。

(三)充分国际化的投资者结构是形成这一竞争格局的另一重要原因

日本早在20世纪80年代初期即已放松了外汇管制,开放了其证券市场,允许境外投资者投资境内股市,此后,境外投资者源源不断地涌入日本市场。特别是1985年广场协议之后,日元强劲升值,对境外投资者的吸引力持续上升,国外投资者开始大量参与日本资本市场。1998年金融泡沫破灭后,日本被迫实施“金融大爆炸”改革方案,实现外汇的完全自由化,进一步加速了外国资本对期货市场的参与。根据光大期货统计,2006年参与日经225股指期货的海外投资者的比重为74.2%,2008和2009年海外投资者比重分别为78.8%和77.5%。特别注意的是,海外投资者成交量占期货总成交量比重也在不断上升2006年海外投资者的比重为37%,2008—2009年海外投资者比重分别为53.8%和54.5%,占日经225指数期货总成交量的一半多。

境外期货市场的投资者多以机构投资为主,个人投资者只占全部投资者的很少一部分。特别是新加坡市场的投资者结构中不但以机构投资者为主,另外一个重要的特点是境外投资者占了绝大多数。新加坡作为亚洲美元的一个中心,从法律制度、地缘优势、时区趋同等很多特点,可以有效地吸引境外的投资者尤其是境外的机构投资者到新加坡市场来交易,为其所投资亚洲资产寻求有效的避险工具。

四、对国内期货市场的一些启示

截止到目前,针对A股的离岸股指期货产品,以SGX的新华富时A50股指期货最为成功。2010年,在中国国内的沪深300股指期货上市后不久,SGX修改了新华富时A50股指期货的合约,之后成交量迅速放大,活跃程度显著提高。虽然与本土市场相比,目前离岸市场的份额还很小,但是考虑到其在日本日经225股指期货市场的巨大成功,以及离岸市场的宽松监管环境和境外交易所的创新能力,我国应该密切关注其市场的发展,绝对不能对其放松警惕。

特别的,与新加坡等离岸市场相比,香港的区位优势更加明显,时区及文化与大陆高度一致,中华120指数期货的推出,特别是与沪深300股指期货具有高度相关性的A80指数期货的推出,势必会给国内的股指期货市场带了较大的冲击。结合日经225期指产品的竞争格局分析,本文提出了如下四点启示。

(一)积极应对境外离岸市场的竞争

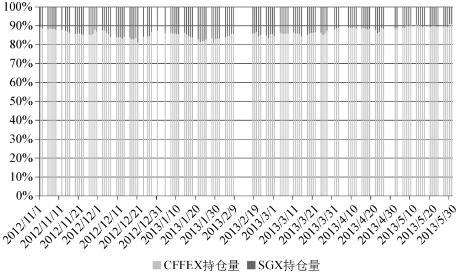

由于目前人民币资本项目还不可以自由兑换,尽管海外机构有成熟的投资经验和庞大的资金实力,但是他们无法大量投资于内地股市,也就无法掌握足够多的现货资源。新华富时A50期指只能跟随A股市场,新加坡市场对国内市场不会存在实质上的引导机制。如图附表1和2所示,虽然从成交金额方面,新加坡的市场份额鲜有超过2%,但是,其持仓量的市场份额基本都维持着10%以上。今后随着QFII额度的增加,人民币资本项目的逐步放开,一方面境外的机构投资者可以进入国内市场,另外一方面境内的投资者也可以到离岸市场进行交易,未来来自离岸市场的竞争必然会十分激烈。

图9 中国与新加坡A股股指期货成交量市场份额

注:数据已按照每日的即期汇率对新加坡以美元计价的新华富时A50进行了转化。

图10 中国与新加坡A股股指期货持仓量市场份额

注:国内沪深300股指期货合约的合约大小约为新加坡新华富时A50的15倍,此图中的持仓量已经对两种合约进行了统一标准化。

除了新加坡的A50股指期货,香港交易所在中华120指数期货之后也将推出A80股指期货产品,考虑到香港特殊的政策和时区优势,如果我们不引起足够的重视,未来A股期指市场极有可能出现类似日经225股指期货市场“三国演义”的竞争格局。为了在长期发展中获得竞争优势,国内唯有积极应对来自国际离岸市场的激烈竞争,充分利用好本土优势,不断加快业务创新,提供优质的产品和服务,通过提高效率和降低成本,获取未来与离岸市场竞争的优势。

(二)加快推出股指期权和迷你期货

从日经225股指期权的发展过程来看,其成交量两度超过其兄弟产品日经225股指期货,到目前已经远远地把日经225股指期货甩在身后。股指期权作为一种广受市场投资者欢迎的风险管理工具,在日本和韩国市场均取得了巨大的成功,中国作为亚洲的核心大国,具有与日本和韩国相似的文化特征和投资者结构,股指期权在我国内地一旦推出,必将会受到内地投资者的欢迎。国内应该加快股指期权工作的准备,加快其产品设计和推出步伐。

另外,OSE自推出合约规格为原来日经225期货合约(大合约)十分之一的迷你日经225期货(小型日经225股指期货),其以合约价值较小、操作灵活、适宜与日经225股指期货进行套利交易、流动性高等特点,自2006年7月18日上市推出之后就深受市场欢迎,成交量不断放大。我国今后可以在适当的时机推出相应的迷你合约产品。

(三)后续推出的指数期货应找准差异

通过日经300股指期货及期权产品的失败案例可以看出,在后续推出股指期货产品的时候,一定要选择与旗舰产品充分差异化的指数产品,日经300股指期货与日经225股指期货作为两个高度同质化的指数产品,在日经225股指期货已经获得空前成功的背景下,日经300股指期货的失败实属必然。目前我国推出的沪深300股指期货合约是属于中大盘指数,后续推出的指数期货合约应该优先选择以中小盘指数为标的。只有充分差异化的产品,才能满足投资者不同的风险管理需求。本文建议国内第二个指数产品选择中小盘指数中证500。

(四)加强制度建设,防范金融风险

由于新加坡市场的日经225股指期货推出较早且已形成一定优势,因此在市场发展初期一直保持领先地位。直到1995年初英国皇家巴林银行期货交易员尼克里森因在投机日经225指数中的违规操作而导致巴林银行倒闭事件发生后,市场对新加坡上市的日经225指数产品产生了信任危机,资金又开始回流日本市场,OSE才趁机夺回了主导权。如果不是因为这次危机事件,日本在争夺日经225股指期货主导权的道路上肯定会更加曲折。巴林事件告诉我们应该牢记风险防范的第一宗旨,坚持谨慎、稳妥、渐进开放原则,加快金融创新,不断优化自身的制度建设,改善本土市场的法规制度,加强交易所本身的竞争能力和风险防范能力。

【注释】

[1]监管套利(regulatory arbitrage)是指各种金融市场参与主体通过注册地转换、金融产品异地销售等途径,从监管要求较高的市场转移到监管要求较低的市场,从而全部或者部分地规避监管、牟取超额利益的行为。

[2]日经225股指期货是基于日经225股票指数的期货合约,日经225股票指数是由日本经济新闻社编制的股票指数,该指数包括了东京证券交易所上市的225种股票,依据简单平均方法算出。

[3]SIMEX已于1999年与新加坡证券交易合并成为新加坡交易所——SGX。

[4]OSE已于2012年与东京证券交易所合并为日本交易所集团——JPX。

[5]标准合约为合约乘数为500日元合约。

[6]SGX的成交数量均为合约乘数为500日元或5美元的标准合约。

[7]OSE的迷你日经225期货自2006年推出后,成交量迅速放大。

[8]日本对期货交易征收的税率为期货合约金额的十万分之一,已经于1999年4月取消。

有关上海金融改革理论与实践:2013年上海金融业改革发展优秀研究...的文章

事实上,真实流通盘中真正占据主导力量的机构或个人才是主力。这两大股东所占流通股已经接近50%,所以,事实上,真实流通股仅仅是实际流通股的一半而已。当然,我们必须要明白的是,其主力成本区域大概是在什么地方。......

2023-12-03

陶渊明的诗文感情真挚、朴素自然、洒脱恬淡,对后世影响很大,而他之所以成为后代无数文人的偶像,跟他清高的性格有关。当时东晋朝廷腐败,外敌环伺,内乱不断。陶渊明很是不满,但还是决定前去。陶渊明本来就一肚子火,听了这话后大怒说:“我不为五斗米向乡里小儿折腰!”陶渊明很喜欢喝酒,也是中国历史上第一个大量写饮酒诗的诗人。在这些饮酒诗中,最有名的就是这首。这首诗是陶渊明最具代表性的作品。......

2023-07-26

先摸清水的深浅——市场调查创业,顾名思义,就是创办事业。2.行业环境调查。3.宏观经济状况调查。也就是说,通过市场调查,对产品进行市场定位。市场需求调查的另一项重要内容,是市场需求趋势调查。......

2023-12-06

可是,如果这成长较快或成就较大的一方反过来是妻子的话,那么两人之间的相处磨合就往往是比较难以逾越的关卡了。曾经,有个事业做得极有成就的女性无奈地问我:“难道我会赚钱是错的吗?”最后,我想特别提醒女人思考的问题是:到底是谁成就了谁?因此,当我们略有成绩并志得意满时,我们该扪心自问:到底是谁成就了谁?......

2024-07-17

第六章租赁筹资管理1.什么是经营租赁?6 )租赁期满或合同终止时,租赁资产退还出租人。3 )租赁协议不得随意取消。6 )租赁期满,承租人有优先选择廉价购买租赁资产的权利,或采取续租方式,或将租赁资产退还出租人。杠杆租赁涉及承租人、出租人和贷款人三方。⑤租赁期限及起租日期条款。......

2023-11-30

咸丰二年,曾国藩在湖南举办湘军,便和左宗棠有了交往。曾国藩认为,左宗棠平时用兵取势甚远,审机甚微,可挑大梁,不可久居人下,埋没人才。此时曾国藩对左宗棠的信任已是无以复加。曾国藩与左宗棠之间有矛盾是自然的。曾国藩平生自认为以诚信为本,假如按左宗棠所言,则无异于欺君罔上。于是曾国藩上折反驳左宗棠,称洪天贵福可能已死,而黄文金为纠合太平军余众伪称尚存,这是古来常有之事等。......

2023-12-06

2胜与负定于战前1944年5月25日下午5时,几辆由武装士兵护卫的黑色轿车驶入汉口日军11军司令部。同兵力强大又如哀兵般为本土安危和战争胜负而焦虑的日军将领们相反,此时九战区的将军们却一身轻松。对这一重要提示与要求,薛岳竟置之不理。5月21日,蒋介石授权军委会副参谋总长白崇禧到桂林行营统一组织四、七、六、九战区,粉碎日军此次进攻......

2024-01-11

中国的长途贸易在唐宋时出现了第一次高峰,明清时期迎来第二个高峰。(一)长途贸易拓展至云南云南在唐宋时就与省外市场有了联系,不过这种联系有限,而且长途来云南贸易的外省人较少。清代,中国长途贸易迎来发展的全盛时期,各省地域商人蠢蠢欲动,陆续加入贸易队伍,云南是他们的贸易范围之一。另外,徽商、晋商等资本厚实的大商人也将其长途贸易逐渐拓展至云南。......

2023-10-30

相关推荐