博客的内容在一定范围内取决于博主本人,发出的声音也来自个人,于是很多粗俗的语言,张狂放纵的思想进入我们的审美文化中,丑在博客中有着自己独特的地位。丑与审丑都笼罩着一股非理性的阴霾,甚至试图吞噬主流审美文化。“韩白事件”让博客进入文学、理性的论证之中。审美,在博客中,得到了较大范围的自由,颠覆了传统文化审美价值中的权威性。博友们以白烨、陆川博客的关闭为最终胜利的标志。......

2023-11-29

博客作为一种新兴的文化传播方式,人们对它的评价褒贬不一。有人在评价博客时写道,博客传播革命的核心价值在于:让个人“面对面”的传播无所不在。回归个人为基础的传播活动,重建以“面对面”为基础的新的传播世界,重建以人际交流为基础的新的传播理论体系。这种回归个人为基础的传播活动,促成了审美交流在博客中的变迁,即在博客中,审美交流特征是以人为中心的,平等互动化的交流,人跟人的关系成为审美交流中最重要的问题。

一、沙发美学

博主的思想从思维落实到屏幕上,发布在博客中的过程就是一次审美,因为此时的书写并非由人来完成,而是博客在审美文化中同其他网络的形式上有不同,最明显的就是“沙发美学”现象的呈现。

由于网络本身具有交互性的特点,网络文化的主体本身就具有双重身份,即读作者(wread),博客是web1.0的升级,所以依然具有这一特征,依然存在读作者,依然存在作者—网络—读者之间的关系,所以在博客中,审美个体也是多元化的。从人的思想到电子书写文字,而后放于自己“客厅”的“茶几”上,同大家共同欣赏、讨论的过程也是一种美学的感受。作为思想的主体,在自我思想下塑造自我形象,给心灵以自由,也是在对自己的博文审美。而作为博客“客厅”中的读者们在品尝博文过程中,也提出自己的审美感受,并展开讨论。所以博客审美个体是多元的,包括博主、博友。

博客空间中主人和“客人”形成了一种交往结构,他们的交谈不同于以往的论坛。论坛中,主人负责提供主题,作为客人可以品尝、评价、挑选,但是无法更改主题,可能自己的评价会影响主人的思想,但是不会在主题文字中插入,打断主体的表达,在某种程度上不会打扰他人阅读。但是博客的“客厅”里,大家交换思想的同时,也会互相影响,文章可以互文,其实人际交往中也存在互文。在这个意义上,博客空间可以理解为一个脱离了肉身,在体悟中互相交流的场所。此时的审美主体,在博客的客厅中,在沙发和板凳上,舒服地体味着思想,并且开始对自我反思。

二、博客审美客体

就博客内容来看,博客的形式是多样的,文字、图片、Video、视频等,所以也相应出现了不同的名称,文字博客,图片博客,播客(Vlog)。播客,是以影像、声音为主体的博客,英文为video一Blog,简称v-Blog.由于通讯设备体积越来越小,并且趋于移动化,所以在英语中出现了一个新的词。podeast,指用Ipod播放的声音片断储存(apodeast is aprere corded Segment that you listen to on an Ipod)。随着Ipod的普及,播客制作的内容片断受到了很大程度的欢迎,并流行开来。但是作为博客的审美客体并不是单纯的形式,如果仅仅如此就同web1.0时代没有区别了,最重要的审美客体是博客中的思想交流。前面分析过博客的“四零”原则,形式对博客交流并没有形成很大的影响,也不是博客被关注、被审美的主要原因。博客中无形的交流场域以及所有的语言、信息交流整合在一起构成了博客的审美对象,包括博主在博客中写的文字、博友们在沙发和板凳上的交谈以及脱离身体束缚的思想,还有博客(Blog)本身。

在博客中,大家抒发自己的心灵感悟,这种感悟在现实生活中被匆忙所掩盖,但是在博客中被重新激发和呈现。这不同于BBS上发表的帖子,是很奇特的。分类来查找,人们就一个主题在客厅坐坐,每个博客人就像是当年的左岸咖啡馆里的看客,将自己的体验、思想跟大家一起分享。我们可以到著名影星博客刘晓庆的客厅来观摩一下——《西南旱灾 让我心痛》博文:

西南地区又遭遇了百年不遇的大旱灾,唉!我的家乡又在其中。这是怎么搞的嘛。

总想去灾区看看,想替父老乡亲们做些什么,可是一直不得其门其路而入。

上个礼拜,我做评委主席的上海东方卫视“全家都来赛”节目中的云南选手昂美仙在直播现场宣布退赛,使我们所有人大吃一惊。她是一村之长,不能看见乡亲们处在水深火热之中时自己还在上海舞台上莺歌燕舞,要回去带领大家抗旱。

我提出要去昂村长的家乡看看。

于是,节目组安排剩下的六个选手跟我一起去。我要去送水给村民们。送好多好多的水。

昨天晚上到达昆明……

客厅:(博友留言)

新浪网友2010-04-02 01:28:35

哈哈 沙发 支持 老天快下雨吧 暴雨今天我第一个吗?(这个第一个位置就是沙发,之后的位置被称作板凳)

西岭孤城2010-04-02 01:28:36

干旱严重,让人心痛!衷心祝福西南地区早日脱离困境……

小青2010-04-02 02:38:12

每次看完你的博客都没有作过评论,只是默默地支持你,今天看到这篇博文和图片,真的好感动,眼泪也出来了,真的好想说:感谢你,有一颗水晶般善良的心。作为一个普通的女人,真为你感到骄傲。你的荣誉\你的赞美都是名副其实Deserved.Love you XiaoQing.

从《小花》开始爱上你,像妹妹一样的爱你,像家人一样的关心你。只希望你永远年轻!健康!美丽!无论何时、何地,永远祝福你,愿好人永远平安!

刘青

高虹2010-04-02 02:44:08

吃水不忘挖井人!

晓庆来到灾区老家,为灾区人民送水,送慰问,送关怀,可歌可敬。

但愿天降大雨,让灾区水资源得到保障,为灾区人民祈福!

支持晓庆

小哥2010-04-02 07:10:00

你送的不是泉水,而是一片真情!

作为备受关注的明星,博友进入刘晓庆的博客,不仅关注博文,同时也关注其他博友的留言;阅读到的不仅是作为公众人物的刘晓庆对灾区人民的爱心,由此也体验到了天灾人祸的无奈。这篇博文的阅读量达28363人次,博友的评论366条,博友成为提供审美对象的个体。(见图6-1)

图6-1 《刘晓庆的博客》截图

我们可以再来看一则例子——聚富堂主事人的博客:

博文《诗歌接龙》

堂主:几见琼烟幽景清,百般云爱绝当今。(www.chuimin.cn)

瑶楼脉脉成双对,惹动横空仰慕吟。

客厅:(博友留言)

2011-07-02 18:10:20

堂主:惹动横空仰慕吟,偏无月老绍绵情。

秋来大雁依云翦,足寄心声万里程。

拾贝听风:2011-07-02 19:31:02

足寄心声万里程,南腔北调一家亲。

烈马踏沙西征路,轻舟泛水东海盟。

香雪斋:2011-07-02 21:18:34

轻舟泛水东海盟,半起桅帆趁日昇。

一际金波粼烁烁,八方雅士舜英英。

天上人间:2011-07-03 09:26:38

八方雅士舜英英,尔今汇聚一方城。

谈论秋风何日起,又到香山枫叶深。

堂主:2011-07-03 10:25:09

又到香山枫叶深,暗淡秋愁故友情

风光交灿耀日烈,幽处茶香逸琴音

……

悠哉悠哉:2011-07-03 08:24:06

几时才能像各位前辈这样,出口成诗,拥有如此高深的文化底蕴呢?

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

清逸心烛:2011-07-03 08:31:45

呵,静静欣赏这韵律实足的佳作,就好像秋霞染遍了全身,暖融融的……

夏雨春花:2011-07-04 22:32:56

同感同感!赞叹赞叹!!

妙也妙也,越哉趣哉!!

这是聚富堂主事人应邀加入了丹青舫高级群,大开眼界后的突发奇想,以诗会友的《诗歌接龙》。在博文中邀请大家来做接龙游戏。于是博友们在客厅中大发诗兴,纷纷响应,而且博主本人也积极参加,产生了博友跟博主的平等对话。我们在阅读这篇博文时,看到的是人与人之间的交流,坐在沙发上的博友回应时的积极态度,即文字简练又内容丰富,传情达意中透露着浓浓的文学情结。这里的博客虽说带有典型的游戏性,但诗风雅兴跃然纸上。这个博客例子中,能够更明显地看到审美对象的组成不仅包括博文,还包括留言。也只有在阅读了博友以及博主之间的交流后,审美的趣味才得以淋漓尽致地体味。在以上的两个例子中,博文、博友同博主的对话构成了博客审美交流的对象,博友、博主则同时成为博客的审美个体。但是除了这两部分,我们仍然需要一个隐身的第三者作为审美的见证。即非全知全能视角下的作者-读者-第三者。

作者与读者处在一个对话结构中,作者站在他的位置上,用语言向读者讲述他的所见所闻,所思所感。读者作为现实不在场的倾听者,在这一结构中与现实在场的倾听者有同样的地位,因为他在这一结构中享有与作者相同的视域,这一视域在作者叙述所采用的非全能全知视角这一事实中得到承认,并在作者视域的界限处得到呈现。

作者不再是唯一的信息传播者,而处在与读者等同的地位,但是作者与读者之间存在一个监视的他者(一个看不见的第三者),作者与读者互相补充形成了独特的审美客体,由此形成了网络审美交流模式:言说者-倾听者-第三人,第三人作为背景,确保了言说者与倾听者各自世界的呈现和这些不同世界的整合的可能。这一审美交流模式在博客中有一定的适用性,因为这个分析来自web1.0背景。在博客中,审美的客体不是单纯的文本,而是由言说者和倾听者共同呈现的文本和虚拟交流场域。但是不同的是,博客是有主人、观点更加鲜明的交流场域,但博友有时不是为了倾听而拜访一个博客,而是为了占沙发。在BBS中,文本是交叉在一起的,被迫看到所有的留言,并且留言跟版主的交谈构成了阅读的主要材料,而博客,倾听者可以读到完整博客作品,而不一定看留言。

很多博客发表文章并非为了名利,而是为了思想交流和知识共享。有一位博主曾作过这样的比喻:博客是一个讲堂,博主是讲师,而博友是听讲的人。他表示在自己的博客中,不喜欢将真实的思想展示出来,而是将自己的工作经验拿来跟别人分享,并到别的技术博客上学习。一方面从他的说法可以看出博客的开放性给他带来的对开放性心态的惧怕,另一方面则看出他欢迎开放性的到来,希望精神和知识的交流。博客成为个人媒体传播的主要方式,前卫地展现个人情感与爱好,“在网络时代最适应年轻人的生活需求”。[1]人们开始把博客当做一种生活方式,大胆地将私人空间展示在外,社会压力在博客上得到宣泄。接受深度访谈的另外一位博主对博客的比喻就是:博客空间就是一个公共浴室,人们从穿衣服到逐渐脱去衣服,并且在公共空间中互相呈现,却能坦然面对。这位博主本人来自南方,来北方前没有经历过公共浴室,她觉得写博的过程和心态跟适应公共浴室是一样的。在写博几个月后,她认为“博客的一个好处就是可以突破两道心理防线。一是愿意以文字表达,从内心走出;二是愿意和朋友分享,从自我走出。达到的效果是接纳自己。当我愿意和朋友分享的时候,我已经开始接纳自己的所思所想,进而接纳自己。”网络世界给予人们虚拟的感受就是让社会更健康,心灵世界更加透明,与周围的社会融洽,我们既要个性化的社会生活需求,也要道德伦理趋于一致的社会风味。博客在互联网上表现出来的特征,就是满足了人们内在矛盾的心理。

三、审美交流的互动性

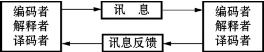

博客的审美主体多元性,审美心态特殊性放在博客传播机制中进行考察,就会看到不同的审美机制,这些机制没有清晰的界限划分,而是更强调审美活动中的交流互动性(见图6-2)。

图6-2 施拉姆传播模式

就如施拉姆传播模式图中所示,信息传播过程中,传者和受者角色地位相同,而且作为传受者(传者+受者),会将信息进行编码和解码,产生自己的理解。所以在这个循环的传播模式中,传递出的信息永远是不同的。这一传播特征同博客审美交流机制相呼应,即审美个体的多元化使得审美信息的传者与播者身份重叠,博客审美信息通过这样的循环传递,构成了审美场域。同时这样的信息由于审美个体的差异,带来了不同的审美感受。而且这种审美机制具有很强的互动性,每个审美个体的改变将会影响到整个审美场域的变化,从而审美个体获得的审美体验也会随之变化。

在审美交流机制运行过程中,沙发美学逐渐呈现出来。“抢沙发”,在博客中是指在留言部分的第一篇留言(第二条以后叫“板凳”),有的时候博友们为了喜欢的博客,争着抢留言中的前几位,甚至还没看博文的内容。为方便论述,我们将这种抢座位的行为统称为“抢沙发”。抢了沙发后,博友们将博客当做博主的客厅,舒服地在这里品尝香茗,同时也争抢做这个地方的审美者,来表达自己的感受,说出自己的想法,在反思的文本上再次反思,然后作为博主也参与到整个讨论中,并因此影响博客文本,比如刘晓庆的博文《西南旱灾 让我心痛》,在这一交流过程中,博友与博主之间形成了审美化的情感体验。前文引用的《诗歌接龙》游戏就是典型的例子,大家在交流中体悟到了诗歌的韵味和文学的魅力。所以可以认为在博客交流中存在着“沙发美学”,其特征表现为两种:一是处于博客交流中的人们,用审美的视角谈论博文;二是博友将对博文的生命体验升华为审美境界。在这样互动性审美交流机制下,博客人能够在博客之余,享受博客带来的美妙体验,达到心情愉悦,思想沟通,突破心灵的孤独障碍而实现某种或狭隘或开放的精神释放、精神自由驰骋,这就是博客带给中国审美文化的最大礼物。

有关博客文化研究的文章

博客的内容在一定范围内取决于博主本人,发出的声音也来自个人,于是很多粗俗的语言,张狂放纵的思想进入我们的审美文化中,丑在博客中有着自己独特的地位。丑与审丑都笼罩着一股非理性的阴霾,甚至试图吞噬主流审美文化。“韩白事件”让博客进入文学、理性的论证之中。审美,在博客中,得到了较大范围的自由,颠覆了传统文化审美价值中的权威性。博友们以白烨、陆川博客的关闭为最终胜利的标志。......

2023-11-29

博客不仅是个人信息发布的场地,也是群体信息的交流平台。从目前博客出版的现状来看,主要包括两种类型。一种是纯粹的博客网上出版,这是目前广泛存在着、而且对公众个体来说,最具有普遍意义的博客出版方式。......

2023-11-29

博客文化是一新生事物,我们应加强管理,积极利用,消除不和谐因素,营造健康向上的博客文化氛围,使之有利于和谐社会的建设。博客网站所有人必须对文章的合法性负责。加强网络道德规范就要求网民在网络实践中遵循诚信、安全、公开、公平、公正、互助的基本原则,自觉遵守各个层面的道德规范,履行自己的道德责任,并自觉监督他人的违规行为,在人人自律的前提下,建立健康、和谐的博客文化环境。......

2023-11-29

而这一社会化媒体的代表就是博客。韦尔施曾指出,当代审美的最高境界是认识论审美化,是看到现实生活的真实。子尤不是被传媒报道和炒作过的明星,而是一个将自己面对死亡的思考真实展现给博友的博主。......

2023-11-29

可见,博客文化具有一定的草根特色。博客已经成为一种文化现象,异军突起,正以一种不可逆转的方式改变中国网络乃至整个传统文化的运作及表达方式。绿色健康的博客文化符合时代精神、符合民族传统、符合国情。所谓共享的博客文化,是指在博客世界中,信息、关系、思想、知识等网络资源得到更大范围内的分享;博客鼓励共享的知识产权观念,尊重传统知识产权制度。......

2023-11-29

《中国博客调查报告》显示:截至2011年底,中国博客作者人数达1748.5万,占网民总数的14.2%。韦钰的博客是中国第一个部长级别的。韦钰的博客内容主要是关于儿童及青少年教育的话题。个体在博客通过博客和博客的文化传播,使自己获得了话语空间,个体的公众身份有了实现的可能。博客的出现,在文化传播主体上,民众实现了拥有传播途径的权利,甚至获得与官员一起讨论和沟通话题的机会。博客这种表达民意、体现公众作用的力量是巨大的。......

2023-11-29

因此,可以确定万方数据库收录的文献中关于博客的研究起始于2002年。这表明,我国学者对博客的研究是伴随着博客的发展同步进行的。图2-2博客研究主要的二级学科分布四、中国博客研究的特点我国的博客研究已经初具规模,并出现了一些很明显的特点。确切地说,博客的概念是从2002年开始进入中国网民的视野中的,而博客的研究也是从当年开始的。......

2023-11-29

同时名人博客中的个人发言往往会形成巨大的群体效应,若有网友指责某位偶像,则立即会被淹没在其粉丝群体的口水中。名人博客成为粉丝借助名人光环展现自我的舞台。而名人博客的娱乐化在某种程度上反映了中国博客普遍的娱乐化态势。从2006年前后大批名人开设博客随后又关博的现象可见一斑。总之,名人博客在名人与粉丝之间第一次建立起了大范围的、无时空限制的互动性联系,网友粉丝认为这种联系是活生生的,是直接现实的。......

2023-11-29

相关推荐