几个葡萄新品种介绍宋臻近年来,我对引进的一些成熟期不同的葡萄新品种进行栽培观察,初步认定中晚熟葡萄品种高妻和早中熟品种京优具有推广价值。与藤稔果粒大小相当,但色泽与品质更优,是一个市场前景看好的葡萄品种,可在红地球非适宜地区适度规模种植。病虫害防治可参考户太八号、京优等品种适时进行。......

2024-10-03

雷亚妮

(陕西师范大学 西北历史环境与经济社会发展研究中心 研究生)

清代,由于政府实行对鸦片“寓禁于征”政策,罂粟种植遍及全国,陕西为其中一著名产区。以往对于陕西罂粟种植情况的研究,主要集中于烟祸产生原因、官府禁烟、烟民反抗等方面,研究成果丰硕。但对于罂粟在陕西种植的阶段特征、分布情况及对农村经济的影响仍有深入的必要,本文拟对此问题进行论述。

一、清代陕西罂粟种植的阶段性

罂粟,其花妖艳,其实液干后俗称鸦片,又名阿芙蓉,又称土药,亦简称土,可入药,然久食成瘾,危害极大。清代罂粟在中国的种植有一个从西南到内地的过程:“由印度传至云南而南土兴矣,辗转传至四川而有川土;又传至甘肃而有西土;由是而贵州,由是而至陕西、山西。”[1](P394)陕西在这一大环节中出现得较晚,却可以称之为“后起之秀”。

追溯罂粟在清代陕西的种植情况,不可一概而论。就其在时间上的发展特征而言,可划为四个阶段:

(一)道光中叶(1840)以前:零星种植阶段

陕西境内最早出现鸦片是在唐朝。唐乾封二年(667),拂菻国曾到都城长安献“底也伽”,一种治疗痢疾的药物,其中就含有鸦片的成分。作为鸦片的原料,罂粟是随着当时在扬州、广州等处贸易的阿拉伯人传入中国内地的。但此时罂粟一般是作为治疗痢疾、腹痛的药物。明代和清前期,药用鸦片是一种经常性进口货物,政府从中收取税费,但每年进口均不过数百斤。清嘉庆五年(1800),清廷谕令查禁外洋鸦片输入,同时禁止国内种植罂粟。可见,这时候国内已有种植,且渐成烟祸,政府不得不禁止。笔者检索清开国到嘉庆年间的陕西方志资料,仅(雍正)《陕西通志》、(康熙)《陇州志》、(乾隆)《宝鸡县志》、(乾隆)《平利县志》、(乾隆)《府谷县志》、(乾隆)《镇安志》、(嘉庆)《洛川县志》有记载,所涉及罂粟种植州县有九个:肤施、山阳、葭州、陇州、宝鸡、平利、府谷、镇安、洛川等,且基本都将罂粟列在物产志“花之属”。由此可见,清代嘉庆以前,陕西罂粟尚限于观赏性的花卉,种植极少,处于零星分布阶段。

(二)道光中叶至咸丰初年(1860):零星分布到大面积种植的过渡阶段

进入道光朝以后,清政府对鸦片的政策几经变化,陕西的种植的情况也随之而变。道光十六年(1836),太常寺少卿许乃济奏《请弛内地民人栽种罂粟之禁》,正式提出了弛禁鸦片吸食、允许内地民人栽种的弛禁主张。认为“内地之种日多,夷人之利日减少”[2](P203)。此奏在朝臣中引起极大争论,终被清政府以“不合国体”而驳回。道光十八年(1838),上谕严禁广西、四川、云南、贵州四省种植罂粟,同年,又谕令山西严查罂粟种植,足见此时罂粟种植已经由西南传至内地,与陕西相邻的山西多有种植。同年十二月,陕西巡抚富呢杨阿上奏清廷:陕西通省“拿获刀匪贼犯、烟犯共三百二十四名,烟土烟膏三万四百五十两”,这显然不可能是大面积种植的结果。另外,《续修陕西通志稿》亦明确记载:陕西在道光中叶“民间所吸食仍是粤东公班土,内地尚未播种也”[3](P110)。

道光后期(1840—1850),陕西已有鸦片吸食者。当时“最称上品者为‘广土’,可是广土价贵,于是有人买来罂粟种子在陕西试种,成绩很不差。甘肃立刻仿种,凉州和甘州一带生产最多,品质最浓”[4](P180),此处未言当时在陕西种植的情况,然而,从所叙甘肃仿种的情形来看,此处“试种”的罂粟已不同于前所言“花卉”,而是可以大面积推广种植的罂粟新种类。故笔者以为当以道光后期为陕西罂粟种植从零星到大面积分布的分水岭。

(三)咸丰初年至光绪中叶(1890):罂粟种植普遍化阶段

进入咸丰朝,将道光年间“吸食(鸦片)者杀无赦”的严格定例废除,民间吸食者日众。咸丰十年(1860),陕西各属地“奉准部咨照,旱路土药税则每百斤完正税库平银二十两专济京饷”[3](P129)。每年收土厘银三十万两,据此可推断,当时陕西境内出入的鸦片数量至少在150万斤。这包括外省输入、本省输出、省内运销三个方面。但清代陕西水、陆交通皆不便利,外省罂粟欲运入境颇为不易,所以这150万斤的土药中绝大多数都应是产自本省。这当然不是短期之内就能达到的规模。傅建成先生认为陕西是“19世纪60年代后迅速发展起来的罂粟种植大省”[5](P92),这是以土药开始征收厘金时间算起。实际上,从普遍种植到开始征税,中间当还有一段时间,故笔者以为陕西境内实际大面积种植罂粟当开始于咸丰初年。

另外,这一时期陕西罂粟种植有所发展但尚未达到高峰,有一个原因不能忽略,即左宗棠在陕西的禁烟活动。同治八年(1869),左宗棠刊发《禁种罂粟四字谕》,并饬令各州府官员下地查拔,将所种之地充公。因此,在左氏主政陕甘期间,陕西罂粟种植得到了一定的抑制。但这些措施并没有从根本上遏制罂粟种植普遍化的现象。对此,左宗棠个人有客观的评价:“就陕、甘而论,甘之查拔罂粟最为切实。陕西政令虽严,奉行未能一律,除大道两旁尚无偷种,余则不免,而南山郡县尤多。”[6](P702)“关中则余风未殝,且变而加厉亦。”[6](P332)而左氏离任之后,禁绝之举也因此而止。因而,“渭北一带,同、光年间罂粟禁弛,乡民艳其利,不惜肥美之地广植之,每届收浆,妇孺群起”[3](P330)。到了光绪初年,“罂粟之繁滋,几遍地都是。”“秦川八百里,渭水贯其中央,渭南地尤为肥饶,近遍地罂粟。”[7](P16)如横山县,“晚近禁令稍弛,种者颇广”。[8](P410)宜川县,“近百年来属产烟之区,多种植于县川、白水及河清等川道”。[9](P356)到光绪十年(1885),陕西出现了“烟苗广植,无地无之,惟其处处繁滋,遂至人人癖嗜”。

(四)光绪中叶至宣统三年(1911):种植高峰阶段

光绪十六年(1891),各省奉旨“于出产之处就地征收烟亩税”[3](P131)。此法表面上是要以高额厘税杜绝民间种烟,事实上却起到了相反的作用。烟亩税一开,种植罂粟更加合法化,在没有更好的经济作物给他们带来实惠之前,具有高额产出利润的罂粟成为农民抛弃禾麦的被迫选择。据国际鸦片委员会估计,光绪三十二年(1906),中国产鸦片约58.48万担(每担100公斤),其中四川23.8万担,占40.6%,居全国第一位,云南7.8万担,占13.35%,居全国第二位,陕西5万担,居全国第三位。[10](P457)光绪三十四年三月,陕西巡抚恩寿上奏朝廷:光绪三十二年,陕西“平坡种烟地计五十三万一千九百九十余亩”[3](P132)。这一数字达到了清代陕西罂粟种植的最高峰。

在清政府最后一次禁烟运动中,陕西罂粟种植面积有所减少,但即使如此,到光绪三十三年(1907)全省种植罂粟仍有三十五万亩之多。宣统元年(1909),总计陕西所收烟亩税有十三万两白银,而且这十三万两还不包括民间大量存在的“私土”,即农民为了躲避土药厘金和烟亩税,将所产罂粟私自囤积。[3](P130)据此可以肯定,这一阶段陕西已经成为名副其实的烟祸重灾区。

二、清代陕西罂粟种植的地域性特征

罂粟种植在清代后期迅速蔓延于全国。傅建成在研究中国近代烟毒问题时,将陕西、甘肃、山西一起列为全国第二大罂粟种植和鸦片生产地,计算出其产量占到全国总产的19.49%,而三者中又以陕西所产为最多。光绪年间宜川知县樊增祥在《代边抚军禁种罂粟示》中写道:“陕西土地沃饶,耕桑最利,人心忠朴,尤具古风,而陷溺侵深,忘其祸本,烟苗广植,无地无之。”[9](P356)清末陕西的罂粟种植普遍,但具体到哪些州县有种植,种植情况如何,目前尚无专门的论述。耿占军《清代陕西农业地理研究》一书中,绘有《清代陕西各地主要经济作物一览表》[11](P118),其中将罂粟亦列为一项。统计显示,清代陕西92个州县中,共有41个州县有罂粟种植,其中关中20个,陕南14个,陕北6个。然正如书的作者所言:“清代许多地方官和士绅在修撰地方志时着意粉饰,以夸其功,将罂粟种植等不利情况隐匿,故从地方志中已很难知其详。”

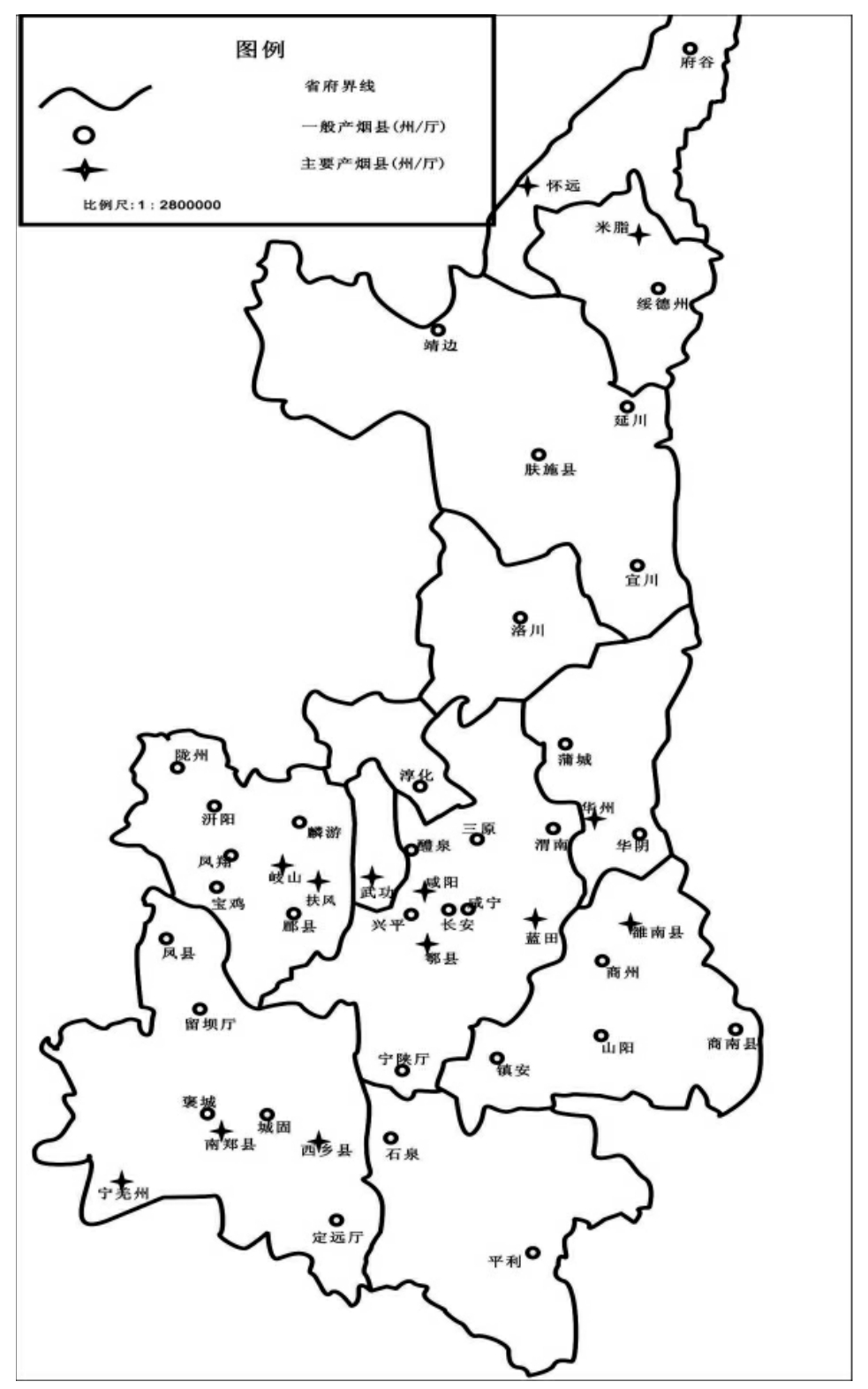

因此,为了理清罂粟种植在陕西的分布情况,笔者翻阅大量陕西方志和乡土志,同时参阅了相关奏稿、书信、铭文等。根据文献中所描述的情况,我们将清代陕西种植罂粟的县(州、厅)划分为“主要产烟县(州、厅)”和“一般产烟县(州、厅)”。

“主要产烟县(州、厅)”共有有十三:扶风、武功、咸阳、岐山、蓝田、鄠县、华州、宁羌、南郑、西乡、雒南、横山、米脂等。其判断依据有以下几个方面:

第一,该州县方志中将罂粟明确列入“物产”志中,并指出其危害。若仅将罂粟列入“花属”,则不计入在内。

扶风县,“扶人近日狃于烟土之利,烟土之种几于比户皆然,流及邑中,老幼男女皆陷溺于毒,涎是可悲矣。”[12](P362)

雒南县,“雒民种植罂粟屡禁不止,多因受病已深,自种则便于吸食也。”[13](P785)

第二,该州县方志中将鸦片作为县内“商务”的一项,且鸦片成为大宗商品,除经销本地以外,还经陆路或水运远销他省。

岐山县,“本境所产之物,所制之品,惟酒与土药、挂面”。其中“土药销售本省间及直隶山西河南”。[14](P261)

咸阳县,“咸阳土产五谷而外,以棉花烟土为大宗”。“烟土运至晋豫直隶省行销,每岁所运,率数十万两。”[15](P433)

宁羌州,“本境僻处山腠,交通滞,又不知整顿土产以广利源,故商务甚为失败。就现在情形计之,各项土货内销之数,除鸦片一项岁约三万两,余皆零星细碎不足计。”[16](P634)

南郑县,“本境输出天然物以土药为大宗。”[17](P551)

华州,“约计之岁可四五百石,大率以鸦片辗转相贸,然则华之民仰食片者殆十室而五六。”[18](P128)

西乡县,“(鸦片)本境行销外,陆运陕西、河南,水运汉口等处,岁约银十余万两。”[19](P549)

米脂县,该县志虽将鸦片列于“风俗志”下,但实际讲的还是商业贸易:“迨民国初元,土药皮毛盛行一时,遂西抵甘凉,东达平津,悉为交易所大。”[20](P119)

鄠县,该县志将烟土列于“田赋·厘金局”下,“清光绪年间始设立,虽百货各有厘,而烟土一项实为大宗,后改为土药局,则纯属土厘矣”。所记实则仍为商务。[21](P175)

第三,该州县方志中将罂粟种植、烟毒泛滥记于风俗志下。且由于罂粟的种植,使得该地社会风气发生重大变化。

蓝田县,“慕种烟之利,不顾无穷之害,禁种不能,食者日众……子弟被诱,必至荡产,穷无所归,聚而为匪。”[22](P166)

怀远县,“沙漠边地向系产烟最盛之区……青年嗜染偷堕,以至倾家荡产流为盗匪者为所多……行卧随吸,是一边风之遗也。”[23](P410)

第四,其他文献中涉及陕西罂粟种植的相关的资料,从中所举州县罂粟种植亦不少,可补方志资料之不足。

《泾渭文丛》中载泾阳县“罂粟之种前二三十年尚少,即有种者每村不过二三十家,十数亩而已。近年来不仅家种户植,而所种之地,每村动辄数十亩,且有过数顷者。”[24](P82)可见泾阳县亦为罂粟种植大县。

《陕境汉江流域贸易表》是记录清代陕西省南境各地商务贸易的重要著作,其卷下《出境货物表》将鸦片列为出产商品。在“产地”一栏中记有:“汉中最多,兴安较少,汉中以府城之黄官岭所产为最,城固、西乡等处次之。”[25](P40)

除上述主要产烟州县以外,清代陕西还有35个州县也有罂粟种植,其中关中18个,陕南10个,陕北7个。这些州县产烟量较少,我们将此归为“一般产烟县(州、厅)”。这种情况的记载通常有两种:一是将罂粟列入“物产”志下的“花之属”,仅简单描述其作为花卉的特性,如府谷县、商南县、山阳县、陇州、平利县、临潼县等;二是文献资料中明确指出罂粟在该县种植不多,如凤县“近有以美地种鸦片者,然十无一二”,三原县“罂粟自来少种者,近历禁遂绝矣”,等等。为了更清楚地描述清代陕西各府州县栽种罂粟的区域分布情况,现将上述几种文献资料所记载种植罂粟的州县,绘制成“清代陕西罂粟种植分布图”(见图1)

图1 清代陕西罂粟种植分布图

诚然,这种工作难免挂一漏万,但对于弄清陕西清代罂粟种植的情况还是有所裨益。通过对这些资料的检索整理,笔者认为:晚清陕西罂粟种植在关中、陕南、陕北皆有分布。就大的区域分布而言,关中不论是在“主要产烟县(州、厅)”数量还是合计产烟总数上都是最多的,陕南次之,陕北最少;就各亚区具体分布情况而言,关中西部多于关中东部,陕南的汉中府多于兴安府,陕北北部多于陕北南部。

三、罂粟种植对陕西农村经济的影响

陕西是中国农业文明发源地之一。数千年来,此地民人好稼穑,有先王之遗风,关中更是号称“天府之国”。但随着晚清罂粟的大量种植,给陕西农业的正常发展造成严重破坏,加剧了当地农业经济危机。

1.对农业劳动力的影响

首先,罂粟种植使农村中瘾君子人数大增,从事农业生产的劳动力越来越少。相对于外国输入的洋鸦片,农民私种的“土药”价格极低,且因是自产,故许多人也自吸。如雒南县,民人“自种则便于自吸也。然买土则吸食者或少,而种烟则吸食者倍多”[13](P785),“(陕西罂粟)卖者七八而自食二三。乡人以为自种自食取携甚便而受害乃不可胜言”[25](P41)。郭嵩焘于光绪三年(1876)上书请禁鸦片称“通计各省士民陷溺其中者十之四五……积久而种罂粟者男妇相率吸食”[1](P396),陕西亦在此列。那么,晚清陕西到底有多少人吸食鸦片?这在史料中没有明确的记载,据陕西巡抚恩寿奏折中的数据统计,在光绪三十二年(1906)的禁烟运动中,“总计在省城公所戒净者一千六百余人,在各州县分局戒净者十五万五千余人”[3](P132),两项合计共156600多人,按此推算,清代末年陕西的烟民人数当在20万以上,约占当时陕西省总人口800多万的2.5%。而另据史念海先生根据当时吸食鸦片较少的临潼县人数推算,则清末陕西吸食鸦片者至少在30万以上[26](P365)。这些烟民中,绝大多数是吸食自种的土鸦片。(www.chuimin.cn)

其次,罂粟种植使劳动力素质降低,甚至成为失去劳动能力的废人。罂粟果汁提炼出的鸦片如果吸食上瘾,就会成为一种毒药,对人的身体健康造成极大危害,以至死亡。许多吸食鸦片的农民“槁项黄首,奄奄仅存,无异残废”[1](P394);“人嗜烟土,虽为农夫,恒至入携一具”[8](P410);“一染此毒,即成残废,陨身绝嗣,倾家荡产”[22](P166)。1901年,美国《基督教先驱报》记者尼克尔斯前往陕西赈灾,并写下《穿越神秘的陕西》一书记述自己一路见闻。书中这样描述他所看到的情景:“在陕西的道路旁,会看到很多以乞讨为生的人,其中大多数是鸦片吸食者。”“鸦片鬼代替了酒鬼,他们在路边乞讨,睡在房檐下,或者懒散地躺在茶馆的长凳上。他们是这片土地上萎靡不振的受害者,总能从满脸的菜色和破衣烂衫上辨认出来。”[27](P53)而且当时“非徒男子食之,即妇人亦群食之,孺子亦渐食之”[25](P41),不论男女老幼皆沉迷于烟瘾之中,这就使得能从事农业劳动的人越来越少,原本勤劳的陕西农民健康处在令人绝望的境地。

2.对其他农作物生产的影响

首先,罂粟种植挤占了大量农田,使粮食生产大大受损。农业生产是以耕地为基础的。在清代农业生产技术不发达的情况下,耕地面积直接影响粮食产量。尤其是经过同治年间陕甘回民起义,造成陕西农田的大面积荒芜,这就使本来很严峻的粮食问题更加凸显。由于“罂粟一亩所出,视农田数倍,工力又复减省”[1](P395),在此种情况下,种植罂粟是当时陕西农民看来不错的选择。尼克尔斯去往西安的路上:“在山西南部和渭河流域,我看到数以百计开着鲜艳罂粟花的田地地块。”[27](P26)宁羌州“地势高寒,土性硗,确于物产既不相宜……植物俱敷本境之用,近因改种鸦片,食物甚为减少”[16](P632)。同治十一年(1872),左宗棠在《札陕甘蕃司通饬各属禁种植罂粟》中指出:“罂粟一种,非肥沃地亩不能滋长繁茂,而愚民无知,贪其重利,遂将宜谷腴土栽种罂粟,废嘉禾而植恶卉,不但流毒无穷,且乱后耕垦无多,民食军粮尤逾不继。”[28](P539)晚清陕西发生灾荒时仓储空虚无粮可粜,这与罂粟种植有很大关系。

其次,罂粟种植泛滥使桑、棉等经济作物生产也受到影响。陕西主要的经济作物为蚕桑和棉花。蚕桑事业在陕西各属,早有发展。南郑县“农桑在清末种植鸦片之前尚盛,后则衰竭”[17](P227);陕西发展种棉事业,始于19世纪前半叶。由于经济效益可观,种植棉花者日多。罂粟引种陕西以后,农民“或以种棉之利薄于种烟”而不愿意种棉,但事实上,“种烟一亩其人工、肥料约值种棉五亩之需”[3](P132),农民把大量人力物力用于种植罂粟,棉花生产自然难以继续发展。所以,虽然罂粟“利视蓝棉烟草犹厚,谷贱病农,济以妖卉(即罂粟)”,就如同“饮鸩而其甘不继”。

3.对地区间协济的影响

地区间“协济”灾荒是清代荒政的一项重要内容。遇到大的灾荒一般通过省际间协济,小的灾荒则是省内各州府之间相互赈济。但罂粟大面积种植之后,使这种方式失去了实际效力。“自回匪削平以后,种烟者多,秦川八百里,渭水贯其中央,渭南地尤肥饶,进亦遍地罂粟,反仰给于渭北。夫以雍州上上之田,流亡新集,户口未甚繁滋,而其力竟不足以自赡,平蒲解绛粮乏来源,更成坐困之势,此西路已种罂粟而今昔不同之情形也。”[10]由此可见,罂粟种植不仅使得原本土地肥沃的渭南地区出现粮食危机,失去了以前给养渭北、陕北等地的功能,同时,由于关中西部和山西都是罂粟种植区,当雍州(凤翔府)粮食不能自给时,也失去了从别处转运粮食的可能,只能眼睁睁地等着饿死。

省内协济不能实现,只能依靠别省粮食供给。然而,陕西处西部内陆,与邻省水陆交通皆不便利,大饥之年从外省转运粮食极为不易。宜川知县樊增祥曾痛心指出:“前者遭遇荒年(即丁戊奇荒),米麦仰之邻省,转运不继,死亡枕藉,向使以种烟之地,多种五谷,何以待毙如是之惨乎?”[9](P356)此足见罂粟种植对地区间协济的危害。

这种情况在晚清陕西多旱灾的情况下更加严重。光绪初年的“丁戊奇荒”陕西为重灾区之一,粮食匮乏,饿殍遍野。对于此次灾情,左宗棠在光绪四年写给朱茗生的信中指出:“上年旱灾,实数十年来未有之厄。秦、晋饥民烟瘾一发即不可救,道馑相望,倍于饿夫。”[6](P367)1898—1901年,陕西再遭旱灾,三年间有超过200万人死于饥荒,占全省人口的30%。尼克尔斯归结此次灾荒主要由“气候”“土壤”“交通”三个方面原因引起,但实际上他忽略了另一个重要的原因:罂粟种植。《续修陕西通志稿》的编纂者就曾总结认为:“光绪丁戊、庚子灾荒,饿殍载途,国家常糜数百万帑金漕东南米以赈之,而犹救死不赡,向使申严禁令,预为拔除,何至仓庾空虚告粜无所?”[3](P110)尼克尔斯来陕西时正是罂粟种植繁盛的时候,因此造成的大量粮田被占,粮食不足是导致饥荒不可忽视的原因。

参考文献

[1] 光绪朝东华录:第1册.北京:中华书局,1984.

[2] 中国第一历史档案馆编.鸦片战争档案史料:第1册.上海:上海人民出版社,1987.

[3] 续修陕西通志稿,中国西北文献丛书.兰州:兰州古籍出版社,1990.

[4] 秦翰才.左文襄公在西北,民国丛书:第一编.上海:上海书店.

[5] 傅建成.百年瘟疫:烟毒问题与中国社会.西安:陕西人民教育出版社,1999.

[6] 左宗棠全集:第12册.长沙:岳麓书社,1996.

[7] 曾忠襄公奏议.北京:中华书局,1958.转引自赵英兰《论近代中国社会的民间烟毒问题》.

[8] 民国横山县志,中国地方志集成:39.南京:凤凰出版社,2007.

[9] 民国宜川县志,中国地方志集成:46,南京:凤凰出版社,2007.

[10] 李文治.中国近代农业史资料.北京:三联书店,1957.

[11] 耿占军.清代陕西农业地理研究.西安:西北大学出版社,1996.

[12] 扶风县乡土志,国家图书馆藏乡土志抄稿本选编.北京:线装书局,2002.

[13] 雒南县乡土志,国家图书馆藏乡土志抄稿本选编.北京:线装书局,2002.

[14] 岐山县乡土志,陕西省图书馆藏稀见方志丛刊.北京:北京图书馆出版社,2006.

[15] 咸阳县乡土志,国家图书馆藏乡土志抄稿本选编.北京:线装书局,2002.

[16] 光绪宁羌州乡土志,陕西省图书馆藏稀见地方志丛刊.北京:北京图书馆出版社,2006.

[17] 南郑县乡土志,陕西省图书馆藏稀见地方志丛刊.北京:北京图书馆出版社,2006.

[18] 华州乡土志.台湾:成文出版社,1969.

[19] 西乡县乡土志,陕西省图书馆藏稀见地方志丛刊.北京:北京图书馆出版社,2006.

[20] 民国米脂县志,中国地方志集成:43.南京:凤凰出版社,2007.

[21] 民国重修鄠县志,中国地方志集成:4.南京:凤凰出版社,2007.

[22] 民国续修蓝田县志,中国地方志集成:17.南京:凤凰出版社,2007.

[23] 民国横山县志,中国地方志集成:39.南京:凤凰出版社,2007.

[24] 泾渭文丛:卷四.转引自傅建成.百年瘟疫:烟毒问题与中国社会.西安:陕西人民教育出版社,1999年

[25] 陕境汉江流域贸易表,中国西北文献丛书.兰州:兰州古籍出版社,1990.

[26] 史念海等.陕西通史·明清卷.西安:陕西师范大学出版社,1997.

[27] [美]尼克尔斯著,史红帅译.穿越神秘的陕西.西安:三秦出版社,2009.

[28] 左宗棠全集:第14册.长沙:岳麓书社,1996.

【注释】

(1)陕西省自然科学基础研究计划项目(2007D06)。

(2)按《旧唐书·卷二八·音乐志一》上有“太常乐立部伎、坐部伎依点鼓舞”的记载,则坐、立部伎太乐署明矣。

(3)《新唐书·卷四八·百官志三》称内教坊改名“云韶府”在如意元年(692)。

(4)宋敏求《长安志》卷八。按《唐会要》卷三四作“徙仗内教坊于布政里”,与《长安志》不同。《旧唐书》卷一五《宪宗纪下》亦作“置仗内教坊于延政里”。且延政里邻近大明宫,而布政里失之过远,故此从《长安志》。

(5)据王双怀教授考证,中国古代有九个地方称“天府之国”,唯西安最早,参见《陕西师范大学学报》(社会科学版)2008(3)。

(6)老牛坡遗址位于西安市灞桥区境内的洪庆办事处东南,与蓝田县华胥乡仅一沟之隔。这里的文化堆积层非常富厚,从新石器时期到公元前11世纪。考古界学者认为该遗址当属古崇国所在。古崇国为夏后氏所立。鯀封崇伯,禹继尧舜,为天下盟主,启建立夏王朝。古崇国与华胥国毗邻,世代通婚是自然不过的事。那么,华胥氏之华与夏后氏之夏构成华夏也就自在情理之中。笔者曾在《华夏源脉赋》中做过这样的表述:“以灞桥、蓝田、临潼三县交界为核心,灞河、浐河、渭水三川汇流为范围,呈华夏民族发祥之源脉所在焉。华胥氏者,启华夏民族之宗蔽,夏后氏也,承华夏民族之源流,华夏民族始名实相副矣。”

(7)本文系2010年西安市社会科学规划基金项目《终南山宗教旅资源调查及其开发研究》(项目批号:10L25)调研报告(部分)。文中有些数据采自长安、户县、周至、蓝田宗教局(文物局)提供的资料,兹以感谢。

(8)关于唐代防秋问题的研究,最早的成果为日本学者曾我部静雄的《唐代的防秋兵与防冬兵》(《集刊东洋学》1980年,第42、43号)。稍后国内学者齐勇锋《中晚唐防秋制度探索》(《青海社会科学》1983年第4期)及曾超《试论唐代防秋兵的地位及其影响》(《内蒙古大学学报》2003年第2期)、《唐代防秋兵力考证》(《雁北师范学院学报》2004年第1期)、《试论唐代中期边兵的重建》(《昭乌达蒙族师专学报》2004年第1期)对这一问题均有论述。所以说明的是,由于以上诸家对防秋的概念界定存在不少问题,造成对防秋兵力的推断有误;同时,对中原藩镇兵在防秋行为中的起着何种作用,均未涉及。

有关长安历史文化研究·第四辑的文章

几个葡萄新品种介绍宋臻近年来,我对引进的一些成熟期不同的葡萄新品种进行栽培观察,初步认定中晚熟葡萄品种高妻和早中熟品种京优具有推广价值。与藤稔果粒大小相当,但色泽与品质更优,是一个市场前景看好的葡萄品种,可在红地球非适宜地区适度规模种植。病虫害防治可参考户太八号、京优等品种适时进行。......

2024-10-03

葡萄避雨栽培技术浅析付夏利宁桂建防雨棚是我国南方地区在多雨气候条件下为葡萄生产创造的一种栽培方式。东澳公司合阳基地栽培红地球500余亩,防雨棚栽培100余亩。上面几点是我们对防雨棚栽培的粗浅实践和认识,以上观点仅供参考,各地应根据具体情况具体分析,因地制宜。......

2024-10-03

国民党残部盘踞的地方,正位于缅甸、泰国、老挝三国交界“金三角”的中心,也是罂粟种植和鸦片生产最为猖獗的地区。联合国通过决议,要求国民党残部撤回台湾或居住在指定的地区。......

2023-12-05

江苏为赋税钱粮最重之地,但未能足额完交而拖欠的钱粮也一直最多。学界对雍正时期的清查库储亏空研究颇多,而对其时的清查钱粮积欠却较少探讨,只有美国学者曾小萍在其《州县官的银两》一书中有专章考察江南清查案。本文主要利用档案和地方志书等,专门考察雍正时期对于钱粮逋欠最为严重、数量最多的江苏省的清查,期能深化其时清查亏空积欠之研究,从一个侧面推进清代财政史和江苏地方史的研究。......

2023-10-16

据吴文昌回忆,他家里新中国成立前搜集有近百种讲故事的唱书,这些唱书来源于两个渠道:一是从昆明买来,这种唱本大都是石印,所以叫作“洋本子”。二是逢年过节,四川高县、筠连的行商运来卖的,他们把各种书的样本用线穿系在一个竹架上,这种竹架可以扛在肩上四处寻走,招徕顾客。这里出现了称为“洋本子”的石印本和称为“土本子”的木刻本。......

2023-07-25

清代南方唱书诸多历史唱本是继承明代说唱词话而来。因为明确标示为是明代说唱词话的唱本很少,目前流传于世的明代说唱词话代表只有明成化刊本说唱词话。清代南方唱书以整齐七字、十字唱词为主,兼及说白,与明代说唱词话的格式稍有区别,前者更为规整,情节也更为紧凑。从明代说唱词话到清代唱书,说唱故事内容从一代一代的唱书人传承过来,必定不断地进行丰富与改进。......

2023-07-25

很显然,许乔林认为李汝珍是才子,《镜花缘》是真正的”才子书”,已经超越了当时流行的”不才子”书。并不是所有人都认为《镜花缘》是真正的”才子书”,王之春就说《镜花缘》卖弄学问,很让人厌烦。并从各个方面对《镜花缘》进行严厉的批评。从这个意义上,我们称《镜花缘》是清代影响最大的”才子书”,实不为过。......

2024-01-17

迤西地区地理位置优越,该区域以大理为中心,向东可达省城昆明,向西由腾越可达缅甸,向北可达川藏,便捷的交通使迤西地区成为各种货物流通的重要市场,商贾辐辏,商业繁荣,有众多会馆分布其中。战乱结束后,大理地区新增会馆1所江西会馆“万寿宫”。咸同战乱期间,弥渡地区受到战争的波及,吉安会馆“萧公祠”毁于战火。......

2023-10-30

相关推荐