长安文化在不断传承中发展与演变,并且在发展与演变中获得新生。长安地区的先民通过自己的生产、生活与艺术活动,孕育了长安文化。经科学鉴定,公王岭猿人化石距今约有115万年的历史,陈家窝猿人化石距今约有95万年的历史。......

2024-09-06

龙首山、龙脉与唐大明宫

李令福

我曾经撰写《隋唐都城六爻地形及其对城市建设的影响》一文[1],论述了隋初宇文恺利用《周易》的六爻理论,因地制宜地设计大兴都城,具体就是将横贯城间的六道黄土梁附会成乾卦六爻之象,并从北向南按初九、九二、九三、九四、九五、上九的顺序排列下来,以卦辞含义来布置各类建筑,使整个城市布局规整庄严,美观神圣。可到了唐朝高宗时却突破了这种理论,兴建大明宫于初九高地的龙首原上,使唐都长安城市的重心转移到了东部。

唐王朝为何要改变原来“初九”地形《周易》“潜龙勿用”的原则?历史典籍基本都是这样的解释:“龙朔二年(662年),高宗病风痹,以(太极宫)宫内湫湿,命司农少卿梁孝仁修之(大明宫)。”[2]就是说高宗李治患有风湿病,嫌太极宫潮湿,乃重修大明宫并将朝廷正式迁来。纸上得来终觉浅,仅从古代文献得到的上述答案总让人觉得比较表面,似乎还有深层的未被人探知的东西存在。现在从更广阔的龙首山这个唐长安城的龙脉的角度进行分析,希望能揭示隋唐代长安城布局变化的真正原因。不妥之处,万望有识者教之。

一 龙首山是唐长安城的龙脉

所谓龙脉,在中国古代风水理论中指的就是山脉,如《管氏地理指蒙》即说:“指山为龙兮,像形势之腾伏”;“借龙之全体,以喻夫山之形真”。山之延绵走向谓之脉,盖取像“人之脉络,气血之所由运行”。大家常说的成语“来龙去脉”为追究事物原委之意,本是风水家常用术语[3]。

隋唐长安城的龙脉是南北六十里的龙首山,整个城市就布设在龙首原中北段。龙脉之聚结处为龙穴,风水上来讲是城市中心建筑之最佳选址。广义与狭义龙首原南北与东西的交接点就是大明宫的选址所在,唐王朝中后期最重要的政治中心建在这里是最佳位置。

龙首山又称龙首原,是指从南山北麓伸向渭河的诸高冈梁原的统称。汉辛氏《三秦记》曰:“龙首山长六十里,头入渭水,尾达樊川。头高二十丈,尾渐小,高五六丈,土赤不毛。昔有黑龙从山出,饮渭水,其行道因成土山。”郦道元《水经注》、李吉甫《元和郡县图志》与宋敏求《长安志》等古代地理名著都有类似的记载。

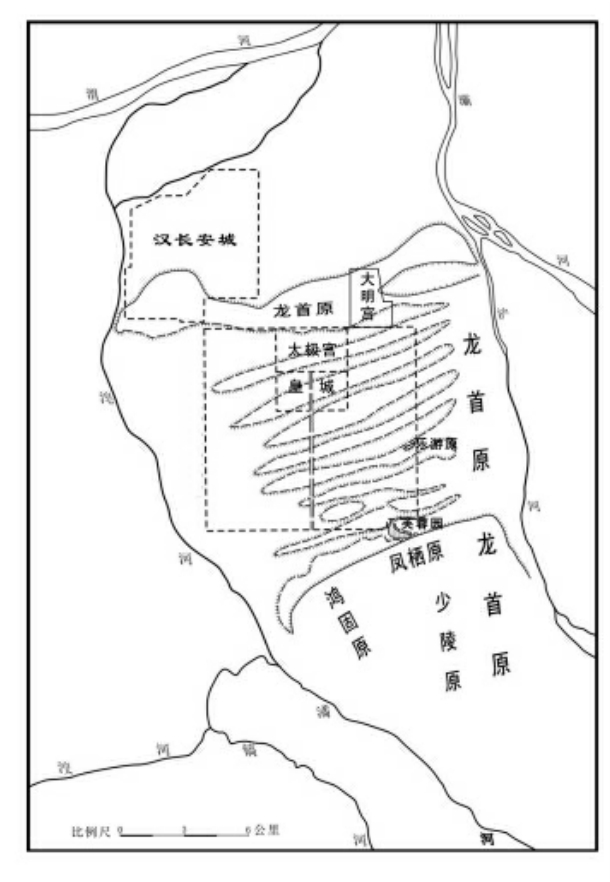

龙首原指浐河、潏河之间的高冈地,呈南北走向,南起秦岭北麓的樊川,北至渭水南岸,长六十里。其南半部是海拔较高的黄土台原,高程在500—600米之间。各个区域后世又有不同的称呼,或曰少陵原,或曰鸿固原,或曰凤栖原,因时代叠变,空间交叉,各原具体所括范围已难以确认。北半部是由多条土冈构成的,形成东北西南向黄土梁与洼地相间分布的地貌,著名的有曲江池洼地、兴庆池洼地、大雁塔黄土梁、乐游原黄土梁等[4]。其中最北侧的黄土梁相对高度较大,像龙头高昂,是狭义的龙首原所指,也就是今天西安市北郊大家熟知的龙首原与龙首村的所在范围。实际上,这些黄土梁全都是广义龙首原向西发育的支脉,参见图1.龙首原与唐长安城。

图1 龙首原与唐长安城

龙首原这种南高北低、东西向梁川相间分布且东部相对较高的地理特征是秦岭与骊山两大凸起板块共同作用的结果。在西安小平原,龙首原在风水地理上占据优越地位,传说是古代黑龙留下的痕迹,是真龙天子建都的绝佳选择。开皇二年(582),隋文帝亲自部署勘察了西安附近的地形大势,并从风水角度“谋筮从龟,瞻星揆日”,即占卜筮测,法天象地。经精心选择后认为:“龙首山川原秀丽,卉物滋阜,卜食相土,宜建都邑。定鼎之基永固,无穷之业在斯。”[5]在狭义龙首原与少陵原之间的开阔地带,实际上就是广义龙首原上建设起新的都城大兴城。

玄武门兵变后,唐高祖李渊让皇帝位给李世民,称太上皇。贞观八年(634年),居住在长安城北禁苑大安宫的太上皇李渊年事已高,监察御史马周上奏请为太上皇新建一座“以备清暑”的新宫,以求“称万方之望则大孝昭乎天下”。[6]为表孝心,太宗欣然批准,选定于长安城北皇家禁苑中的龙首原高地,营造大明宫。起初大明宫取名为“永安宫”,意求太上皇永远安康。次年正月,将新宫更名为大明宫。但就在这一年,年届七旬的唐高祖李渊病死在大安宫寝殿内,大明宫工程建设也就停下工来。

大明宫地势高亢,高爽清凉。《元和郡县图志》记载:“东内大明宫初,高宗命司农少卿梁孝仁制造。此宫北据高原,南望爽垲,每天晴日朗,南望终南山如指掌,京城坊市街陌俯视如在槛内,盖其高爽也。”[7]《长安志》也说:“此宫北据高原,南望爽垲,每天晴日朗,南望终南山如指掌,京城坊市街,可俯而窥也。”[8]

唐高宗李治患风痹,厌恶太极宫潮湿,就对大明宫进行了大规模重建,并决定迁居于此。龙朔三年(663)正殿落成,高宗遂迁居此处听政。后来唐朝诸帝亦相沿袭,多以此处为朝寝所在。大明宫作为“东内”,基本上取代了长安城里的太极宫“西内”,成为唐朝的政治中枢,千邦来贺,万国朝奉。

广义龙首原从南向北游走如龙,与东西走向的狭义龙首原交汇积聚形成龙穴,唐代皇帝选取这里作为新政治中心大明宫所在地也理所当然。

二 龙脉作用的实现:含元殿、大雁塔与南五台三点成线

宇文恺初建的大兴城,东西对称,太极宫在外郭城北部正中,体现了帝王的统治地位。宫城的东部有太子居住的东宫,西部有后妃寝处的掖庭宫。两者如同两翼,东西护卫。太极宫之南是皇城,专设中央衙署,改变了前朝衙署和居民住宅杂列的局面。皇城有12条街道,最宽的也是正中的南北街道,就是所谓的天门街,分皇城为东西两部分。

郭城有南北向街道11条,正中的是朱雀街,最为宽阔,达150米,基本相当于现代西安市的朱雀路。它是隋唐长安城平面上的中轴线,以其为中心,东西各有5条街道,沿街的里坊数目东西相等。据徐松《唐两京城坊考》记载:“当皇城南面朱雀门,有南北大街曰朱雀门街,东西广百步,南出郭门外之明德门。自朱雀门至明德门,九里一百七十五步。万年、长安二县以此街为界,万年领街东五十四坊及东市,长安领街西五十四坊及西市。”[9]商业区东市和西市位置也是东西对称。

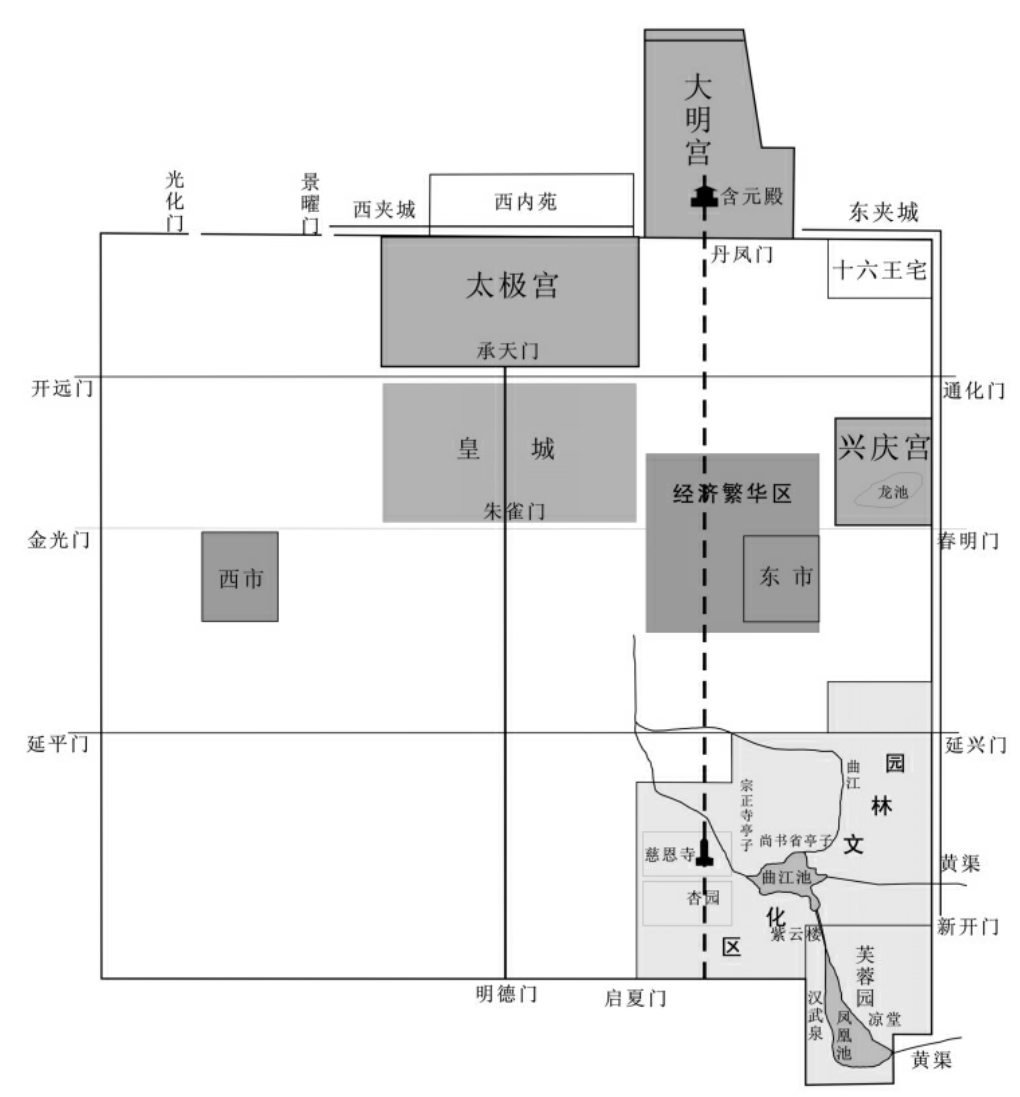

随着大明宫的建成,这种以朱雀街为中轴的对称布局被打破,形成了一个以含元殿、大雁塔为主轴的城市心理主线。它与长安城东壁的夹城相配合,使整个城市的重心转移到了东部。这当然是龙首原这个龙脉在发挥它的决定作用。

大明宫的含元殿位于丹凤门北610米处,因殿基建筑于龙首原南沿之上,高出平地15米多,使这座大殿显得格外雄伟壮丽,可以由此俯视长安城。

许多重大庆典和朝会多在含元殿举行,比如元日大朝、改元封赏、派遣使臣、接见外宾和阅兵等活动,含元殿及其前庭是宫廷中最主要的礼仪空间。唐代诗人称“万国拜含元”“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”[10]等,就是盛赞含元殿前钟磬合鸣、香霭弥漫、仪仗庄严、群臣齐拜,外邦来朝的宏大场景。见图2.大明宫含元殿复原图。

丹凤门是大明宫正南门,巍峨高大,气势雄伟。自建成之日起,丹凤门就成为唐朝皇帝出入宫城的主要通道,在大明宫诸门中规格最高。丹凤门上有高大的门楼,与北面的含元殿相对,常供皇帝临御,是唐朝皇帝举行外朝大典的重要政治场所和国家象征。唐代许多皇帝即位,都要在南郊祭天之后,登上这座门楼宣布改元。诗人王建的《宫词》就记下了这种场面:“丹凤楼门把火开,先排法驾出蓬莱。棚前走马人传语,天子南郊一宿回。”[11]

图2 大明宫含元殿复原图

丹凤门开在郭城北墙上,南面恰对翊善坊,坊墙阻碍宫门。因此,把翊善坊和它南面的永昌坊从中一分为二,开辟一条道路,向南直通皇城延喜门和郭城通化门之间的东西街道上。这条丹凤门街宽一百三十步(约176米),是长安城中最宽的南北向街道。

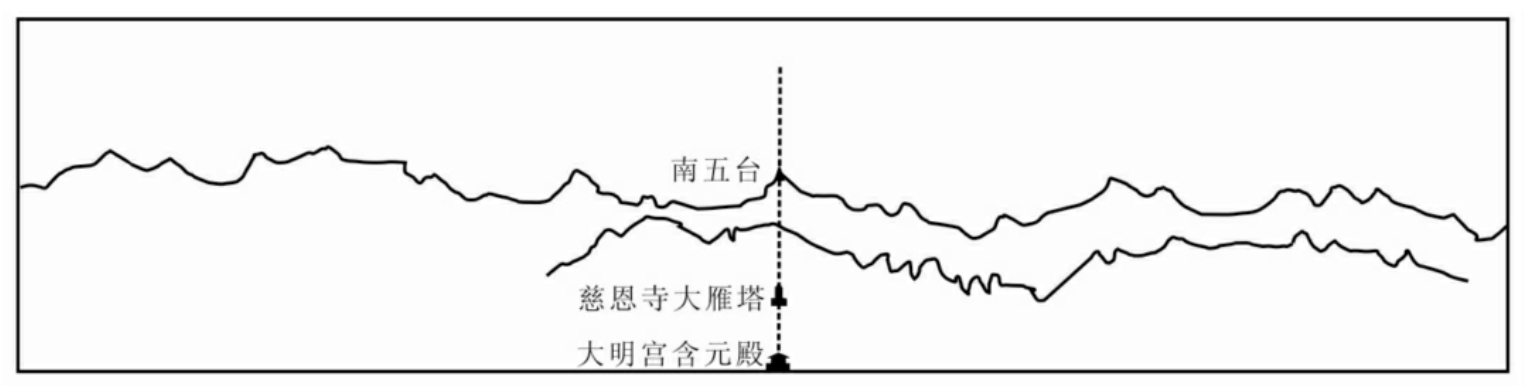

将大明宫的正殿含元殿、正门丹凤门与丹凤门街连接起来的直线,不仅构成大明宫的轴线,而且可以向南延长直对大雁塔的塔尖,进而南对秦岭山峰之一的南五台。见图3.含元殿、大雁塔与南五台三点一线。

图3 终南山天际轮廓线与唐长安城标志性建筑

唐长安城东南六爻高地上的慈恩寺大雁塔,北与大明宫含元殿遥相呼应,形成以大唐王朝大明宫为中心的一条南北向的轴线。这一现象古人早有发现,宋人《慈恩雁塔题名序》说雁塔:“南对玉案雾檐诸峰,东枕曲江,与大明宫丹凤门端若引绳,气象雄伟,甲于天下。”《陕西通志》卷九十八也说:“慈恩寺与含元殿正相值。”

慈恩寺初建于贞观二十二年(648),据说是太子李治为追念其母文德皇后而建。寺院规模宏大,是唐长安城最重要的寺院,具有皇家寺院的性质。寺成之日,佛像幡华从宫中出,并以皇家太常九部乐恭送寺额,唐高宗亲幸寺院。永徽三年,在高宗资助下,唐玄奘于其西院建佛塔,后改建为七重。塔之一层南门左右设龛,分立唐太宗、太子李治所撰《圣教序》与《圣教序记》碑。唐中宗时(705—710),皇帝李显在重阳节游幸慈恩寺,亲登此塔,群臣上菊花寿酒,尽欢而返。上官昭容献诗,题目即是《九月九日上幸慈恩寺登浮图群臣上菊花寿酒》,宋之问、李峤也有《奉和九月九日登慈恩寺浮图应制》[12]的诗篇。唐人有诗云:“涌塔临玄地,高层瞰紫微。鸣銮陪帝出,攀撩翊天飞。”[13]道出了高耸的雁塔与其北的帝阙朝廷相对的气势。

南五台为终南山支脉,原山上寺庙数百座,历经战乱,大都荒废,有观音寺、五佛殿、圣寿寺塔等。圣寿寺塔建于隋代,方形七层,高23米。据传大雁塔即仿此塔而建,为西安现存最早的佛塔。

南五台古称太乙山,位于西安南约30公里,是终南山中段的主峰,海拔1688米。山上有清凉、文殊、舍身、灵应、观音五峰,故名南五台。其山形峻峭,峰峦重叠,森林茂密,风景极为秀丽,《关中通志》载,“今南山神秀之区,惟长安南五台为最”,为中国著名的佛教圣地之一。

大明宫正殿含元殿建在龙首原上,高大雄伟,不仅俯视都城如指掌,南对皇家寺院慈恩寺中方正挺拔的大雁塔,油然而生神圣庄严之感;而且行卧见南山,正南眺望到海拔1688米的南五台主峰,潜移默化直上云天之念。当然我们不能忘记,这一发生巨大心理作用的南北轴线正位于广义龙首原的龙脊之上。

李隆基先天元年(712)当上皇帝,先在西内太极宫听政。开元二年(714)徙居大明宫,当年还在长安城东部修建新皇宫。因新宫位于兴庆坊,遂取名“兴庆宫”。开元十四年(726),唐玄宗的活动中心逐渐向兴庆宫转移,为往来于两宫而又不让百姓窥见其行踪,沿郭城东壁之外修建了一段夹城,由大明宫通往兴庆宫。

后来,斗城东南隅的皇家御苑芙蓉园与曲江风景区也得到大规模扩建营修。为了方便皇帝由皇宫来曲江芙蓉园,于开元二十年(732年)兴修了兴庆宫至芙蓉园的夹城复道。这样就在长安东郭城外侧修建了一条与郭城平行的夹城通道。

夹城的宽度、高度皆与东郭城相同。当夹城通过东城墙的通化、春明、延兴三座城门时,由特别设置的蹬道,登上城楼通过。皇帝利用夹道可自由潜行于大明宫、兴庆宫和芙蓉园之间。因夹道外筑高墙,外面的人不能看到皇帝的游赏队伍,只能听见那轰隆如雷的车辇声音,还可以闻见从夹城中飘过来的大批嫔妃宫女留下的阵阵香风。杜甫《乐游园歌》诗曰“青春波浪芙蓉园,白日雷霆夹城仗”,描写的前者;杜牧《长安杂题长句六首》诗云“南苑芳草眠锦雉,夹城云暖下霓旄……六飞南幸芙蓉园,十里飘香入夹城”,说的是后者。[14]

大明宫在长安城外东北角,十六王宅在长安城内东北角,兴庆宫东墙靠长安城东墙,芙蓉园在长安城东南角。所以这条夹城北起大明宫,南至芙蓉园,中间经过十六王宅、兴庆宫与乐游园,其长度比长安城东墙还长。其南头新建了门阙,名新开门,现曲江村东北仍有村叫新开门,似当唐新开门位置。参见图4.唐长安城政治、经济与文化地区中心线与夹城。

上述夹道在长安城东侧形成了一实际使用着的皇家通道,它与原来的都城中心轴线朱雀街正好分布于含元殿—大雁塔心理轴线的两边,说明了龙首原龙脉巨大作用的真实显现。(www.chuimin.cn)

以朱雀大街为界,唐代中后期,长安城的东半部更加繁荣,著名考古学家王仲殊先生有一篇论文就直接命名为《试论唐长安城与日本平城京及平安京何故皆以东半城为更繁荣》[15],这也是此一龙脉轴线的现实作用。由图4可知,唐首都长安城的政治中心在北部的三宫之间,经济中心在中部东市与西市周边,文化中心在南部曲江风景区,基本可以连成一南北轴线,是唐都长安的真正龙脉即城市主轴线。

图4 唐长安城政治、经济与文化地区中心线与夹城

三、龙脉支线——狭义龙首原的建设

在风水地理学上,龙脉又有大小长短的分支,所谓“龙犹树,有大干,有小干,有小枝”。那么,西安北部东西走向的“初九高地”,即狭义的龙首原对唐大明宫的布设也起着不可忽视的影响。

初九高地龙首原对秦咸阳与汉长安城的布局与营建影响甚大。由于秦汉宫殿多高台建筑,而此原不太高,疏原为台基,不假板筑,秦咸阳渭南章台、兴乐宫与汉未央宫等皆建于龙首原北麓,著名的秦阿房诸宫则建于龙首原南缘。

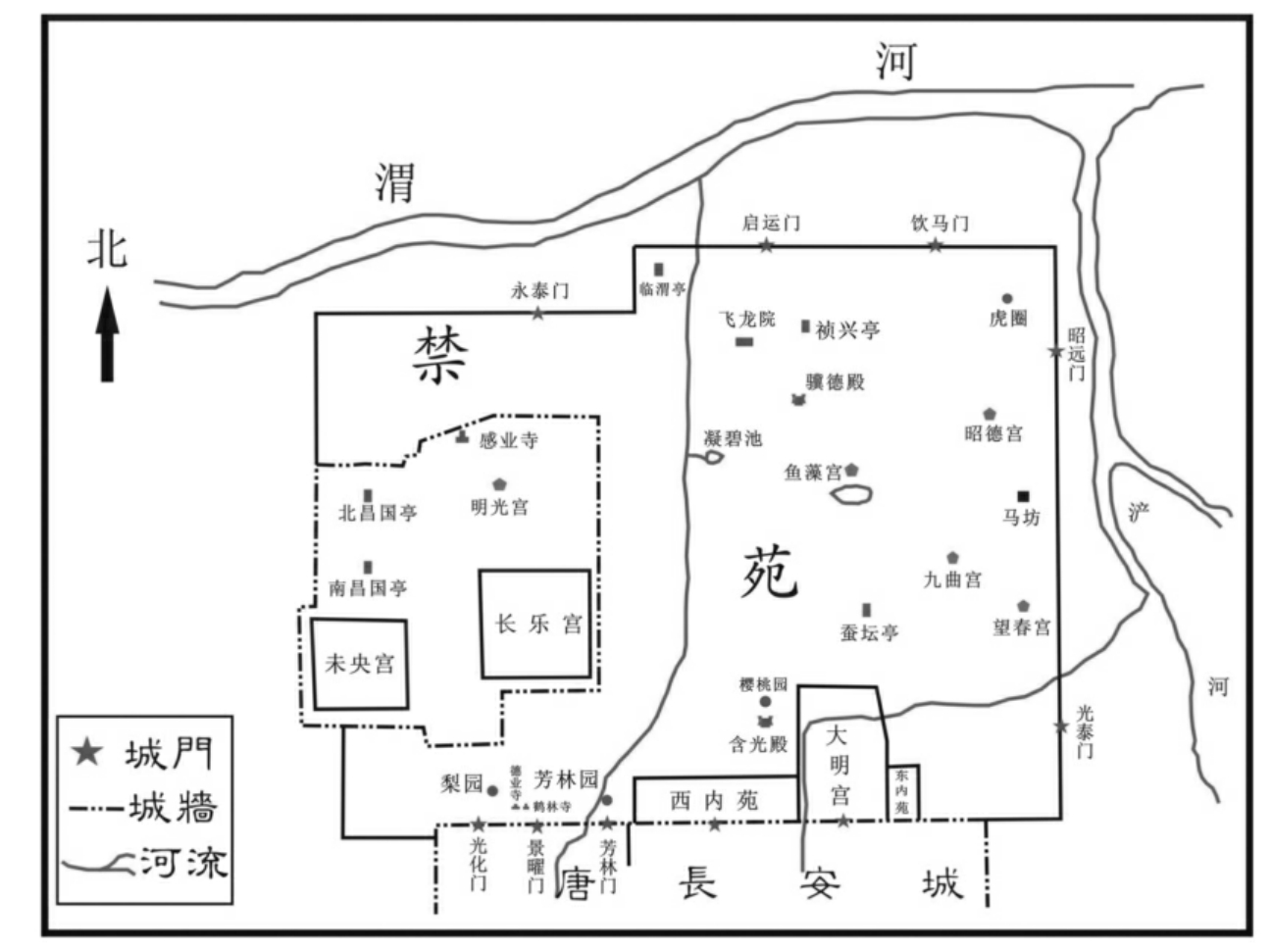

隋文帝选择在广阔的龙首原上兴建新的国都,同时又把宫城以北直到渭河的广大地区圈占起来,建成皇家禁苑。宋敏求《长安志》卷六载:“禁苑在宫城之北,东西二十七里,南北三十三里。东接灞水,西接长安故城,南连京城,北枕渭水……(汉故长安城)东西十二里,南北十三里,亦隶苑中。”

有唐一代在对隋都禁苑建置设施增修的基础上,不断创新,除在禁苑内兴建大明宫这一唐代著名的建筑外,还在大明宫两侧分建东西内苑。据史念海先生绘制的地图集[16],唐禁苑范围广大,东西长约为11—14公里左右,南北长为11公里左右,周长当在50公里左右。西内苑在西内太极宫之北,故又称北苑。宋敏求《长安志》载西内苑的范围,“南北一里,东西与宫城齐”。东内苑是东内大明宫的一处风景园林区,位置在大明宫的东南隅,“南北二里,东西尽一坊之地”,其平面形制是一个南北长,东西窄的纵长方形。具体分布见图5。

图5 大明宫、西内苑与狭义龙首原

据《旧唐书·地理志》记载:“(禁)苑内离宫、亭、观二十四所。”《唐两京城坊考》考证,禁苑中有望春宫、未央宫、含光殿、鱼藻池、广运潭、凝碧桥、上阳桥、临渭亭、球场亭、桃园亭、樱桃园、梨园、西楼、虎圈等建筑二十四所。西内苑内有观德殿、大安宫、樱桃园等殿宇建筑。东内苑在大明宫的东侧,苑内有龙首殿、龙首池、御马坊、球场亭子殿等建筑。下面就分布在初九高地上的主要建筑做一简单论述。

梨园 大致是以其内梨树栽植较多而名之,位于光化门正北。园中有梨园亭,并建有毬场。梨园最为知名的是因为唐玄宗李隆基在这里创办了皇家艺术学校。开元二年(714),唐玄宗在此置院,传习“法曲”,专门教习音乐舞蹈。男女艺人三百余人,得玄宗亲为点授,号称“皇帝弟子”,又称“梨园弟子”。梨园是由唐玄宗亲自指导、以演奏法曲和试奏唐玄宗的创作为主的乐舞表演、教学机构,它因设在禁苑之中的梨园,故名。

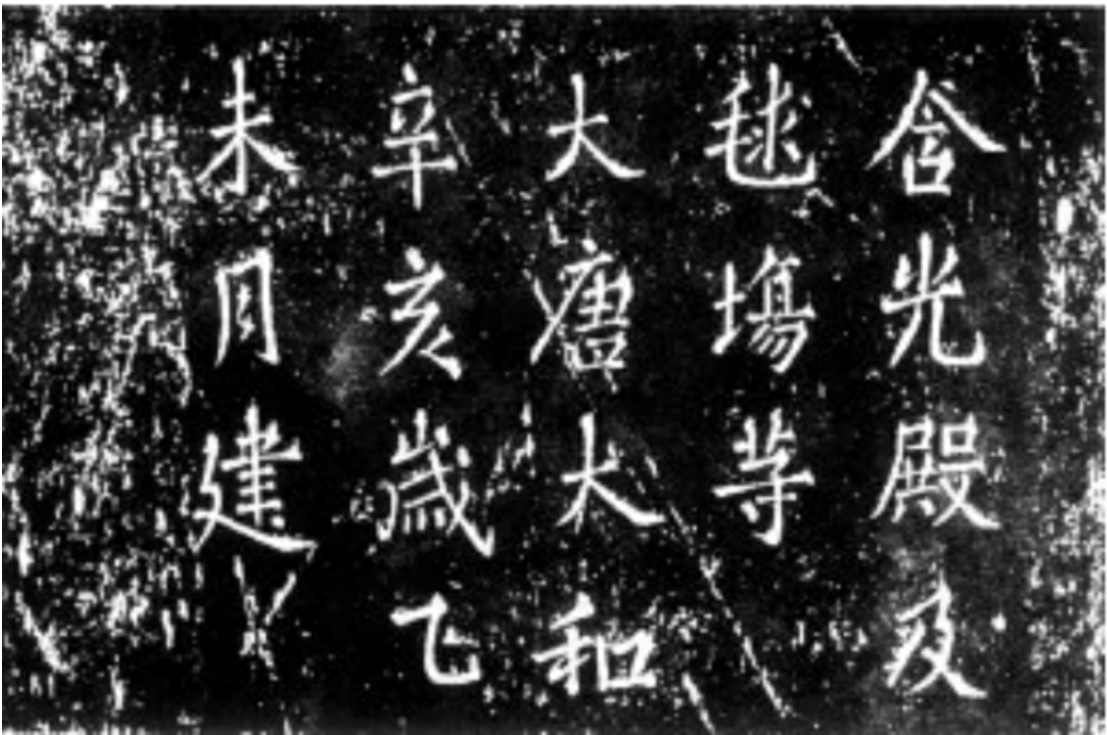

含光殿 位于大明宫西,距宫城西墙210余米。1956年冬,在含光殿址南部殿基之下发现一块石志。石志呈正方形,长、宽各53.5厘米,石心较周围磨制光滑,长、宽均是31厘米,上刻“含光殿及毬场等,大唐大和辛亥岁乙未月建”之文。[17]大和,当为唐文宗皇帝年号,辛亥岁为大和五年(831),从而证明这里确曾是含光殿及毬场的所在地。

图6 含光殿石志拓本

汉长安故城作为西汉以后八百余年的都城,得到隋唐皇帝的关注,故成为皇家园林的一大组成部分。皇帝曾经命令大修,而且临幸举行宴饮游乐活动,从某种意义上来说,起到了保护汉长安城的作用。

尤其引人注意的是,元和年间唐王朝还沿着长安城北城墙外侧,在禁苑内修建了一条东西向的夹城。《唐会要》卷三十:“元和十二年四月,诏右神策军以众二千筑夹城,自云韶门,过芳林门,西至修德里,以通于兴福寺。”芳林门为长安城西数第三个北门。据历史文献记载,唐敬宗曾经利用此夹城前往兴福寺。

由大明宫西向,先有西内苑和含光殿,后有北夹城,再就是文化胜地梨园,最后可以通到汉故都长安城。这个东西走向的禁苑中的建置还是非常重要的,它们有一个共同的特点,就是都位于狭义龙首原之上。

综上所述,我的观点是,正因为唐大明宫占据了长安龙脉龙首山与其支脉龙首原的制高点,所以才能够发展成为中华五千年文明的制高点,也成为公元8到9世纪世界文明的制高点。

现在的西安城市仍然有龙首原格局的深刻影响,新建大明宫国家遗址公园含元殿遗址、丹凤门向南是近代开始建设的西安火车站,再沿解放路、雁塔路正对西安市标志性建筑大雁塔;此南北轴线是现代西安市的经济文化主轴,北边是东城经济区,南面有文化产业著名的曲江新区。狭义龙首原规定的东西轴线则是现代西安市的经济环境轴线,西面是莲湖与未央两大经济区,东通浐灞生态旅游新区。我相信,西安市未来的城市发展还会受此人文地理格局的巨大作用。

参考文献

[1] 李全福.隋唐都城六爻地形对城市建设的影响[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2010(4).

[2] [清]徐松.唐两京城坊考卷一《西京·大明宫》.

[3] 于希贤《中国传统地理学》,云南教育出版社2002年,页112。

[4] 陕西省地质矿产局,《西安市城市地质图集》(西安:西安地图出版社,1989年第1版),《西安地貌图》,页24—25。

[5] [唐]魏等,《隋书》(北京:中华书局,1973年第1版),卷1《高祖纪上》,17。

[6] [北宋]欧阳修等《新唐书》卷43《地理志三》。

[7] [唐]李吉甫,《元和郡县图志》(北京:中华书局,1983年第1版),卷1《关内道·京兆府》,页2。

[8] [宋]宋敏求,《长安志》(台北:台湾商务印书馆影印文渊阁《四库全书》本),卷6《宫室四○唐上》,页587—116。

[9] [清]徐松《唐两京城坊考》卷二《西京·外郭城》。

[10] 王维《和贾舍人早朝大明宫之作》,《全唐诗》卷128。

[11] 《全唐诗》302。

[12] 分别见《全唐诗》卷5、卷52、卷58

[13] 李乂《奉和九月九日慈恩寺浮图应制》,《全唐诗》卷92

[14] 分别见《全唐诗》卷216、卷521

[15] 《考古》2002年11期.

[16] 史念海主编.西安历史地图集·唐长安县、万年县乡里分布图[M].西安:西安地图出版社,1996年版,页78.

[17] 中科院考古所.唐长安大明宫.[M]北京:科学出版社,1959,页51—55.

有关长安历史文化研究·第四辑的文章

长安文化在不断传承中发展与演变,并且在发展与演变中获得新生。长安地区的先民通过自己的生产、生活与艺术活动,孕育了长安文化。经科学鉴定,公王岭猿人化石距今约有115万年的历史,陈家窝猿人化石距今约有95万年的历史。......

2024-09-06

(二)长安文化注重道德、崇尚气节遵守秩序、重道德尚气节的道德文化是长安文化中具有浓重色彩的绚丽风景。儒家学说以及宋明清之际产生于长安的关学,使得长安文化中尊礼敬德的观念绵延不绝。......

2024-09-07

第七节宋元明清及近代的西安从唐代末年长安失去首都地位之后,宋元明清及近代的长安地区就不再是全国性的政治中心和经济文化都会,但作为延续千年的重镇,在我国城市体系格局中仍占有极为重要的地位,是西北地区的区域中心城市之一。......

2024-09-06

(一)周汉唐时期的中央官学在长安建都的十三个王朝中,西周、西汉和唐代中央直辖的国学堪称中国古代教育史上的三座丰碑。周人的司徒,也只是监管教育。隋文帝设“国子监”,负责全国的教育事业,这是中国历史上最早的专设的中央教育行政机构。此为世界教育史上的创举。六学一馆,均属高等教育性质。......

2024-09-06

第一节丰镐、咸阳、汉长安、隋唐长安、西安的城址转移历史上,长安城址有四次转移,历经西周丰镐城、秦咸阳城、汉长安城、隋唐长安城,从方向上来看,若以汉长安城的西南角为中心,四座城址是西南、西北、东北、东南的顺时针分布状态[1]。根据考古发掘,镐的遗址西濒沣水,东至丰镐村,北界沣水与滮池,南部已为汉唐昆明池所毁。秦代末年,咸阳迅速毁灭。汉长安城的规模之所以胜过丰镐、咸阳,显然同它所选择的有利地形有关。......

2024-09-06

第一节长安的节令习俗“节令”既不是“节气”也不是“节日”,“节令”是指春节、元宵、清明、端阳、七夕、中元、中秋、重阳、腊八、除夕等而言。也有一种说法认为过年起源于殷商时期年头岁尾的祭神祭祖活动。辛亥革命后,改行公历,这天被定为春节,以区别公历新年的元旦,民间则俗称“过年”、“过大年”。......

2024-09-07

(一)咸阳的初建时期商鞅监修了咸阳宫殿阙楼,并开始进行第二轮的改革。冀阙是秦咸阳一个高大的标志性建筑,修建于咸阳宫廷外侧,具有神圣的象征意义,同时还有宣传新法的功能。除了冀阙,咸阳的首批建筑还包括宫廷,后称“咸阳宫”,在渭河以北头道原上。咸阳宫可能就是这样建成的高台式建筑。上世纪80年代在咸阳原牛羊沟旁发掘了三处建筑遗址,从地层学、器物学以及C14等方面证实,这三处建筑初建于战国时期,秦定都咸阳的初期。......

2024-09-06

相关推荐