本章首先对国内学者关于我国农业产业化组织模式的界定与分析进行回顾,提出本文所研究的基于蔬菜核心企业视角的蔬菜产业链组织模式的划分标准,根据各产业链内部利益主体的链接方式,将蔬菜产业链分类,并进行比较分析。......

2023-11-29

第三章 我国蔬菜产业发展及其市场环境变化

我国蔬菜产业的发展经历了1949—1978年的长期停滞、1979—1999年的高速发展、2000年至今的高速发展停滞三个曲折的阶段。我国蔬菜产业在快速发展的同时,国内外蔬菜市场供求关系以及市场环境都发生了巨大变化。理清我国蔬菜产业发展历程,把握国内外蔬菜市场变化规律对我国蔬菜产业未来发展具有重要的借鉴和指导作用。本章主要从我国蔬菜产业生产领域、消费领域、流通领域和国际贸易领域四个方面对我国蔬菜产业发展和变化趋势进行了描述与分析,其目的在于从宏观角度对我国蔬菜产业发展进行评价和分析,并且也为后续章节提供逻辑思路与实证基础。

3.1 我国蔬菜产业生产领域的发展与变化

3.1.1 我国蔬菜生产总体情况分析

中国蔬菜生产从1949年开始至今,经过近50多年的发展,在种植面积和产量上经历了几次飞跃。杨顺江(2004)的研究表明,1949—1977年,我国农产品流通市场主要采取统购统销的方式,蔬菜生产一直作为副食品进行生产,与当时的粮食、油料和棉花等大宗、战略性较强的农产品相比,始终处于较弱的地位。农村蔬菜生产主要是满足国内35个大中型城市的需求,在当时粮食作物都较为紧缺的年代,蔬菜生产也同样处于总量供给短缺。表3-1为1978—2009年我国蔬菜种植面积和产量的统计。

表3-1 1978—2009年蔬菜种植面积、产量以及单产统计

资料来源:蔬菜播种面积和占种植业比重数据来源于《中国统计年鉴》(历年);蔬菜总产量和单产水平数据来源于《中国农业年鉴》(历年)。

改革开放以后,我国农村实行家庭联产承包责任制,蔬菜生产、流通逐步放开,由于其经济效益可观,发展迅猛。1980年以后,我国蔬菜的播种面积在农业种植物中的比重逐年提升,近五年的比重始终保持在10%以上。播种面积以及蔬菜高产品种的推广,使蔬菜产量大幅提升,1984年以后我国蔬菜产量以每4年翻一番的速度增加,到1989年超过17608万吨,2003年达到54032.3万吨,位居世界蔬菜生产的第一位。回顾我国蔬菜生产的历程,可以发现:我国蔬菜总产量的增加主要依赖于扩大栽培面积,其次是提高单位面积产量。根据统计资料,1976年蔬菜种植面积为313.9万公顷,1989年为629万公顷,2009年则达到1841.4万公顷,2009年种植面积分别是1976年和1989年的5.87倍和2.94倍。目前,中国蔬菜单产水平高出世界平均水平约20%;1989年,蔬菜单产为28076千克/公顷,2009年为33574千克/公顷,2009年比1989年增长19.6%。尽管中国的蔬菜产量在不断增长和栽培面积不断扩大,但没有从根本上解决生产经营规模小的问题。中国蔬菜种植较分散,而且户均经营规模很小,户均耕地面积在0.2~0.5公顷之间。因此,种植面积扩大是因种植户增加所致,这种简单的数量扩张是我国蔬菜产业近20年发展的主要方式。在简单农户种植数量扩张的同时,小农户和大市场的结合已经出现了错位,一边是菜农加大蔬菜种植,另一边是蔬菜销售市场的过剩,这种农户与市场信息不对称以及蔬菜生产结构的错位,是导致2000年之后我国蔬菜产业长期停留在低品质、高数量状态的主要原因。

3.1.2 我国蔬菜生产总体布局与发展

蔬菜的生产地布局与蔬菜供给是紧密相连的,各国蔬菜消费主要集中在各国的大中城市,确保大中城市蔬菜供给稳定成为基本目标,我国蔬菜生产布局与供给也遵循这样的原则。从解放至改革开放初期,我国蔬菜生产布局一直坚持以“城市近郊为主,农区生产为辅”的政策,并且对蔬菜生产基地进行“一线”、“二线”、“三线”的等级划分。改革开放以前,国营近郊菜场是我国城市蔬菜供给的主要力量,确保城市近郊的蔬菜生产是当时蔬菜管理工作的重点。但是,改革开放以后,特别是20世纪80年代中期,我国城市化和工业化速度快速推进,城市近郊土地被大量征用,同时由于乡镇企业的崛起,近郊农村的劳动力大量转移,近郊菜田出现了抛荒、粗放经营等现象,导致近郊菜地地力衰退、原有设施被破坏,近郊蔬菜基地已经很难满足大中城市蔬菜消费供给,蔬菜基地出现了逐步外移,并向粮棉区逐步转移的趋势(韩曙、黄淑佳,1985)。

20世纪90年代中后期,由于粮食和棉花等大宗农产品的价格持续走低,不少粮区和棉区根据自身的土壤条件、气候条件和区位条件出现了向蔬菜生产基地的转移,加之这一时期交通、贮存和运输条件的改善,我国逐步形成了五大蔬菜基地:(1)两广和海南为主要生产区的冬季蔬菜生产基地,主要包括海南、广东、广西、福建、云南和四川6个省区。其蔬菜主要满足广东、深圳、成都、重庆以及香港等几个百万人口聚集的城市蔬菜消费。这一地区地理纬度较低,气候优势条件优越,可以常年从事蔬菜的种植,能够有效弥补冬季蔬菜供给的不足。该产区全年蔬菜生产面积保持在220万公顷左右,通过南菜北运工程,该区蔬菜还运销华东、华北、东北和西北等地区。(2)黄淮早春蔬菜生产基地,包括江苏徐淮地区和山东省南部,以保护地蔬菜生产和出口蔬菜生产为主,利用保护地设施实现了蔬菜春季提前和秋季延后的生产,主要满足南京、合肥、上海和杭州等东部大中城市的蔬菜消费。(3)河北坝上张家口夏秋蔬菜生产基地,位于北京以北,利用夏季气候凉爽的特点生产夏秋蔬菜,是京津唐地区夏季蔬菜供应的主要来源。(4)甘肃河西走廊蔬菜生产基地,该产区主要满足西安、银川、郑州等大中城市的蔬菜消费,同时利用蔬菜生产季节上的差异,实现西菜东运,补充淡季菜源。(5)冀、鲁、豫秋菜基地,主要包括山东、河北、河南大白菜生产基地,大白菜生产面积达千万亩以上,供应全国市场。五大蔬菜基地的建立,每年可提供商品菜500多万吨,占全国大中城市全年蔬菜供应量的20%以上,不仅满足了我国国内蔬菜消费的需求,同时在东部沿海地区,以东部蔬菜基地为依托,还实现了蔬菜大量出口。五大蔬菜基地的建立以及生产规模的快速扩大,已经使我国蔬菜生产布局出现了“蔬菜基地供给为主,城郊蔬菜供给为辅”的蔬菜供给新格局。

2000年以来,由于全国蔬菜总量已经明显过剩,全国蔬菜产地分散化的趋势日益明显,并由此带来以下变化:一是北方温室大棚的快速发展,已使原来以总量平衡为主要目的的“南菜北运”,逐步向品种调剂转变,并初步形成了主要蔬菜品种供应本地化和区域化的格局;二是蔬菜大流通从单一的南菜北运形式,发展成为“南菜北运”、“西菜东运”、“北菜(果)南运”、交互辐射等多种跨区域、全方位的流通格局;三是运输方式已从过去的以铁路运输为主,发展到现在的以公路运输为主、多种运输方式并存的局面;四是蔬菜流通的主体已由过去单一的国有企业演变成为“个体和私营经营为主,国有和集体经营为辅”等多种经济成分并存的局面;五是原有的五大蔬菜生产基地已发展为更具规模化、专业化、商品化的蔬菜生产基地(洪涛,2000)。

3.1.3 我国蔬菜生产方式的转变

目前,我国菜农蔬菜种植主要有露地蔬菜种植和保护地蔬菜种植两种方式。对农户而言,露地蔬菜生产投入成本较低,技术要求相对较低,种植品种转换较快,适合土地面积小,靠近近郊的农户采用。但露地蔬菜生产受天气和病虫害的影响很大,蔬菜产量波动会较为剧烈。保护地蔬菜生产包括日光温室、塑料大棚、各类小拱棚等。与露地蔬菜生产相比,保护地蔬菜生产受天气的影响相对较小,一般主要受病虫害和温棚种植技术的影响,在合理控制病虫害以及掌握种植技术后,保护地蔬菜单产可以达到露地蔬菜生产的2倍以上,产值则为其6倍以上,保护地蔬菜生产方式可显著提高水、土地及自然光能的利用率,是现代化蔬菜生产的重要方式(郭素英,1998)。同时,菜农可以通过保护地进行蔬菜反季生产,可以有效提高菜农的劳动力利用率,提高菜农的单位种植收益。

与露地蔬菜种植相比,保护地蔬菜种植存在一定的初始成本投入,初始成本投入主要包括大棚搭建费用和灌溉设施投入两个部分。大棚搭建费用随大棚占地面积的大小而有所不同。作者于2006年5月—12月间,对江苏省南京市(江宁区和高淳县)、无锡市(锡山区和江阴市)、宿迁市(沭阳县和宿豫县)、泰州市(兴化市和姜堰市)、徐州市(沛县和铜山县)、盐城市(响水县和滨海县)进行了分层抽样调查,获得有效样本为412份。调查所得数据表明,江苏省保护地蔬菜种植一般大棚(包括钢制和竹制)占地为0.5亩左右,即每亩可搭建2~3个大棚,本次调查最大的大棚占地面积为1.2亩。占地0.5亩的钢制大棚所需费用在3000~6000元之间,大棚所用覆盖的塑料薄膜大约1~2年换一次,换置成本大约在400~700元之间;大棚蔬菜生产与露地蔬菜种植在蔬菜灌溉方面也有所不同,保护地蔬菜种植采用人工挑水灌溉的比重明显低于露地蔬菜种植,本次调查中保护地蔬菜种植的灌溉方式有人工挑水灌溉、棚内滴灌、棚内喷灌三种方式,后两种方式在设备购置以及管道铺设方面存在一定的初始成本,投资金额在500~3000元/亩之间。对比露地蔬菜种植和保护地蔬菜种植的差异我们可以看出,菜农每亩露地蔬菜种植向保护地蔬菜种植方式转变的成本在5000~10000元不等,制约菜农种植方式的转变的主要因素为保护地改造的初始投入资金的获得等。正是保护地蔬菜种植在投资成本、土地资源约束等方面的制约,目前露地(露天)蔬菜生产仍然是我国绝大部分菜农生产的主要方式,但保护地蔬菜的种植面积呈逐步上升的趋势。据农业部1995年统计,我国大棚蔬菜面积已达40万公顷,其中中国式的日光温室约8万公顷,塑料大棚12万公顷,各类小拱棚20万公顷。1999—2001年全国保护地栽培面积分别为140万公顷、179万公顷和210万公顷(不包括地膜)。保护地蔬菜栽培的大力发展,有效地解决了蔬菜淡季供应,为丰富菜篮子和提供城市居民生活水平发挥了重要作用。确保一定数量的保护地蔬菜种植,对保证我国蔬菜供给的稳定有着重要关系[1]。

在实际调研中,作者还发现,在大部分蔬菜主产区,保护地蔬菜种植已经成为当地菜农最主要的种植方式,并且不少蔬菜产业链核心企业的蔬菜基地也都采取保护地蔬菜种植方式。不少菜农表示,由于保护地蔬菜受自然灾害的影响较小,蔬菜产量比较稳定,且能做到反季销售,因此,在相关条件满足的情况下会选择保护地蔬菜种植方式进行生产。由此可见,保护地蔬菜将会成为部分菜农未来蔬菜种植的主要方式。对于影响菜农蔬菜种植方式转变的相关因素的分析,作者将在第四章做进一步的研究。

3.2 我国蔬菜消费领域的发展与变化

3.2.1 我国蔬菜消费总量与主要品种

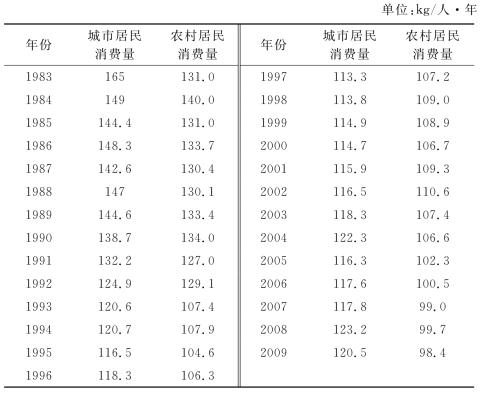

根据已有资料,本节统计了1983—2009年我国城市与农村人均蔬菜消费量(见表3-2)。

表3-2 1983—2009年城市与农村居民蔬菜消费统计

注:城镇居民蔬菜消费量在《中国统计年鉴》中表示为家庭人均每年鲜菜购买量。

资料来源:城镇居民蔬菜消费量来源于《中国统计年鉴》,农村居民蔬菜消费量来源于《中国农业统计年鉴》。

从表3-2中我们可以看出,我国人均蔬菜消费量,无论是城市还是农村,人均蔬菜消费量都经历了一个先升后降并逐渐趋于稳定的过程。1995年以后,我国人均蔬菜消费量基本稳定,城市居民人均消费量稳定在115kg/人·年,农村人均消费量稳定在107kg/人·年。居民人均蔬菜消费下降的一个主要因素在于,蔬菜消费与其他如肉类、禽类、蛋类、鱼类等消费存在较强的交叉弹性,从1983—2006年期间,我国居民人均肉类消费增长了15.4%,禽类和蛋类消费增长了21.1%,居民人均蔬菜消费下降并趋于稳定有其合理性;其次由于我国北方城市冬贮菜减少,细菜增加,加上南方地区沿海城市水产品消费增大和使用水果部分替代蔬菜,使得我国近年来人均蔬菜消费量趋于稳定。但需要指出,虽然我国城市和农村的人均蔬菜消费量在不断降低,并保持稳定,但由于人口总数在不断上升,因此,我国的蔬菜总体消费量是呈现逐年递增的趋势。1990—2006年我国人均增长率达16.6%,因此,虽然人均蔬菜消费下降了15.2%,但是由于人口增长的作用,我国蔬菜实际消费总量增长了2.4%。所以,虽然目前蔬菜供给处于供大于求的现状,但为了应对未来由于产业变化以及人口增长等因素造成的蔬菜供给不足,稳定蔬菜供给仍然有其现实意义。

我国食用蔬菜品种多达百种,普遍栽培的有50~60种,但从全国范围来看,居民蔬菜消费品种主要集中在25个蔬菜品种上,白菜、西红柿、黄瓜、萝卜、豆角、油菜、大葱、茄子、青椒、洋白菜、芹菜、冬瓜、豆芽菜、韭菜、胡萝卜、菠菜、葛笋、菜花、空心菜、蒜薹、蒜头、葱头、莲藕、丝瓜、生姜,这些蔬菜共占居民蔬菜消费的80%左右[2]。近年来,由于保护地播种面积的上升,居民蔬菜消费中白菜所占比重迅速下降,而西红柿、黄瓜等多种蔬菜所占比重上升。

3.2.2 我国城市与农村居民蔬菜消费支出的变化

虽然蔬菜和粮食都属于居民消费的必需品,但是相对于粮食作物而言,蔬菜消费的需求弹性则要明显强于粮食作物。居民蔬菜消费的数量与居民的收入之间存在较为紧密的联系。杨锦绣(2004)利用1978—2002年城市和农村居民收入和蔬菜消费量的数据,利用一元线性回归分析方法,以1995年为时间分割点,计算分析了城市居民和农村居民收入与蔬菜消费之间的关系。研究表明城市居民蔬菜消费在1978—1994年间,边际消费倾向为负数,蔬菜消费量随收入的增加而减少。即收入每增加一元,蔬菜消费减少11克;1995—2002年间,收入与蔬菜消费关系不显著,说明收入变化对蔬菜消费量影响不大,蔬菜消费处于平稳阶段。农村居民蔬菜消费,在1978—1994年,蔬菜消费量随收入增加而减少,呈负相关,即收入每增加一元,蔬菜消费减少21克;1995—2002年,收入与蔬菜呈正相关,收入每增加一元,蔬菜消费量增加7.4克。从居民生活费支出的角度看,由于农村居民的蔬菜消费以自给自足为主,所以本文对城镇居民生活费用支出的数据进行了分析。

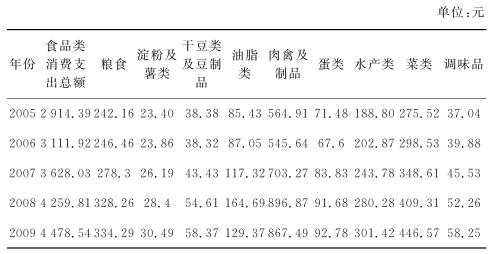

表3-3 2005—2009年城镇居民家庭平均每人全年食品消费性支出结构

资料来源:《中国统计年鉴》。

从表3-3城镇居民家庭平均每人全年食品消费性支出结构可以得出,菜类消费在城镇居民的食品消费支出中所占的比重很大,仅次于肉禽类食品消费额,处于第二位,约为肉类消费支出的一半,已超过粮食消费支出,蔬菜支出约占食品类消费支出的10%左右。由此可见,蔬菜的稳定供给和价格对居民生活有相当大的影响。

3.2.3 我国居民蔬菜消费的区域差异

我国地域辽阔,地区差异明显,这也对蔬菜消费品种产生较大的影响。陈殿奎一(1996)对比了我国12座大城市蔬菜人均年消费量居前十位的蔬菜品种构成,得出以下结论:(1)全国排在前七位的蔬菜是:大白菜、黄瓜、甘蓝、番茄、油菜、茄子、芹菜;(2)南方排在前七位的蔬菜是:油菜、甘蓝、大白菜、黄瓜、茄子、芹菜、番茄;(3)北方排在前七位的蔬菜是:大白菜、黄瓜、番茄、甘蓝、茄子、芹菜、马铃薯。这与北京市排序基本一致,大白菜占绝对的第一位;(4)广州的蔬菜消费品种结构完全不同于其他南方城市[3]。

3.2.4 我国居民蔬菜消费的变化趋势

我国消费者在蔬菜消费量和消费支出发生变化的同时,还在蔬菜消费的另外两个方面发生重大变化,并且这两方面的变化将直接决定我国蔬菜产业未来的发展方向。

(1)蔬菜消费需求朝多样化和安全性方向转变

随着我国居民收入的提高,消费者在蔬菜消费时更多地关注蔬菜的多样化,消费者对传统的蔬菜品种消费表现出厌烦的情绪,而对一些新的蔬菜品种则表现出较高的兴趣,如西芹、西兰花等蔬菜品种在上世纪90年代以前较少出现在市场上,而这些品种出现后吸引了大量消费者,目前这类蔬菜则逐渐成为日常蔬菜品种,在上海、北京等地的超市甚至还出现过将墨西哥仙人掌作为蔬菜进行销售的情况。虽然目前官方统计资料(中国统计年鉴、中国农业统计年鉴)缺乏对蔬菜具体消费品目的数据,但在调查的具体说明中仍指出,在蔬菜产量和蔬菜消费的数据统计方面,蔬菜口径在不断调整,这些都表明消费者对蔬菜消费更多地朝多样化方向发展,新蔬菜品种在市场上更受消费者青睐。

随着消费者收入水平的提高,消费者出于对自身健康的考虑以及环保意识的增强,对无污染、安全优质的有机蔬菜的需求越来越大。食品安全愈来愈受到重视,消费者对蔬菜等食品的要求愈来愈严格,无农药、无化肥或减农药、减化肥的有机蔬菜已成为一种新的消费时尚,对“绿色蔬菜”的需求将越来越迫切。欧、美、日等经济发达国家的居民,对无污染和保健性蔬菜的需求日趋强烈。欧盟已成为有机食品需求的最大群体,年消费有机食品占世界总量的3/4;在我国虽然缺乏消费者安全蔬菜消费量的数据,但部分学者(王志刚,2003;周应恒,2004;周杰红,2004;钟甫宁,2004;张晓勇等,2004)在对消费者消费安全蔬菜方面仍做过一定研究。国内学者周洁红(2004)对我国部分大城市消费者的食品安全知识的认知和食品安全信息获取进行的研究表明,消费者对目前的食品安全非常担忧,特别是对蔬菜和奶制品表示高度的关注。研究还表明,消费者对当前的蔬菜安全状况比较关注,且对蔬菜安全的评价不是很乐观。消费者非常愿意为蔬菜的安全支付额外费用,安全蔬菜价格高出普通蔬菜价格的差额维持在10%~20%之间是可以被接受的。这都表明发展安全蔬菜生产将是我国蔬菜产业发展的重要方向之一。

国务院于2002年8月20日发布的关于加强新阶段“菜篮子”工作的通知中,着重强调了“菜篮子”产品的长期稳定攻击、质量卫生安全水平及农业增效和农民增收,要实现“两个转变”:即“由比较注重数量向更注重质量、保证卫生和安全转变”和“由阶段性供求平衡向建立长期稳定供给机制转变”。对“菜篮子”产品质量卫生安全实行“从农田到餐桌”的全过程管理,这也从官方的角度对蔬菜产业发展做出了政策性指导。

(2)城市消费者的蔬菜购买地点朝快捷和安全性较高的场所转变

与消费者安全蔬菜消费相对应的是,消费者在蔬菜消费方式上也正在发生转变。目前我国城市消费蔬菜的主要地点在传统的蔬菜集贸,但是由于蔬菜集贸市场对蔬菜安全性监控难以实施,蔬菜的安全性也难以保证。随着大型超市以及生鲜超市在国内的兴起,我国城市消费者,特别是大中型城市的消费者出于快捷性和安全性的考虑,正在逐步转向去超市进行生鲜蔬菜的购买。国内学者胡定寰(2004、2007)在这方面做过较为详细的研究,研究结果表明,由于大型超市能够提供生鲜净菜以及能较好地保证蔬菜安全性,越来越多的城市消费者青睐于去超市进行生鲜蔬菜的购买。在我国各省市,出于蔬菜安全性的考虑也加快了“农改超”的进程。以南京市为例,2003年至2006年南京市共吸引社会投资3.3亿元,新建和整体升级改造农贸市场74个,总面积15万多平方米,全面加快了“农加超”的进程,并制定了《南京市农贸市场改造提升和绿色市场创建工作实施意见》,为农改超制定了明确的实施标准。消费者蔬菜消费方式的转变也为我国蔬菜产业发展提出了新的挑战。

3.3 我国蔬菜流通领域的发展与变化

3.3.1 我国蔬菜流通体制改革

蔬菜生产和蔬菜流通是保证蔬菜稳定供给的两个关键因素,我国蔬菜产业从供给不足到供给平衡直到供给过剩的快速发展历程中,蔬菜流通体制改革对蔬菜生产和蔬菜供给有着巨大的推动作用。回顾我国蔬菜流通体制改革的进程,其发展过程大致经历了自由生产、计划生产、计划与自由生产相结合、宏观调控下的市场调节生产等若干阶段。根据蔬菜流通体制改革的发展,从时间序列上可以将其分六个阶段[4]:

(1)社会主义建设初期的自由购销阶段(1949—1955年)

建国初期,由于城市人口规模较小,蔬菜需求水平较低,蔬菜供求基本平衡。当时的大中城市蔬菜流通主要采取菜农—商贩—消费者和菜农—消费者两种形式,而小城镇则主要由集市贸易互通有无。“一五”初期,随着城市人口的增加,蔬菜供给日显不足,价格也几度出现较大波动。为改变当时的城市蔬菜主要由私商经营的状况,部分大中城市的国营商业和供销合作社商业(简称国合商业)逐渐涉足蔬菜经营业务。如1953年,北京、天津、上海和沈阳四大城市国合商业的蔬菜经营比重分别为20%、27%、32%和54%。虽然国合商业经营蔬菜的比重逐渐增加,左右市场的能力也越来越强,但该时期的国合商业主要是占领蔬菜批发环节,在零售环节,则仍与菜贩平等竞争。1953年以后,体制开始改革,计划的成分有所增加,但整体上仍是市场调节在起作用,从而一定程度上保证了其在刺激生产、搞活流通和保证供应方面的重要功能的发挥。所以,在建国初期的蔬菜流通主体可以说仍然是个体菜贩和菜农。

(2)短缺经济下的第一次蔬菜统购包销(1956—1961年)

1956—1961年期间,我国面临农业和资本主义工商业进行社会主义改造和严重饥荒两个大的背景,国家几乎所有的农产品和工业产品都面临着统购包销的政策。1956年3月中国蔬菜公司正式成立,标志着我国蔬菜第一次统购包销时期的开始。这一时期人民公社实行蔬菜自给,大中城市郊区蔬菜实行计划生产、统购包销,取消生产者的自产自销,关闭城乡农贸市场。1958年12月,国务院再次做出规定,蔬菜(包括鲜、干、腌、酱菜)由国营商业统一经营,负责安排生产、平衡计划、组织经营、保证供应,并负责对蔬菜经营领域的私营商业实行社会主义改造。在蔬菜购销问题上虽有争议和反复,但始终未能改变统购包销的基本制度。蔬菜的统购包销是短缺经济的一种权宜之计,对稳定大中城市郊区蔬菜生产、保证供给、稳定价格曾发挥过重要作用。但同时也带来了许多负面效应,诸如统得过死,包得太多,尤其是割断了菜农与市场的直接联系。由于只生产,不经营,广大菜农的生产积极性大为下降,于是品种减少,质量下降。加之经营环节增多,经营亏损严重,国家财政负担加重,居民消费不能保障等计划体制弊端逐渐表现出来。

(3)多元流通主体并存的蔬菜流通体制(1962—1965年)

1962年之后我国已经基本走出严重饥荒的紧急时期,前一时期统购包销表现出两个较大的弊端,一是由于蔬菜收购价格由国家计划指定,蔬菜价格调整时间长,当时城市郊区菜农的收入普遍超过粮农、棉农甚至超过城市普通职工的收入水平,这种收入差距扩大已经引起了国务院的高度重视;二是由于国家计划国营蔬菜公司的收购价格与销售价格,国营蔬菜公司无法随行就市调整蔬菜销售价格,绝大部分国营蔬菜公司面临严重亏损,1962年全国亏损额就达20435万元,其中35个主要城市亏损额达6755.9万元,使国家财力已经不堪重负。针对上述两个问题,国务院对蔬菜经营的政策进行了局部调整,对部分品种蔬菜降低统一收购价格,并不再要求国营蔬菜公司对各类城市蔬菜供销采取严格的全年统购包销政策,允许菜农自行销售计划外产品,价格随行就市,同时放开小部分蔬菜品种的价格,这一举措使得城市蔬菜价格逐步降低,从而保证了菜粮比价的合理性。国营蔬菜公司在部分蔬菜上拉大了收购价与销售价格的差,全国行业性经营亏损也由1962年的2.04亿元降到1965年的6000万元。这一时期虽然政策中允许了多种蔬菜销售主体的存在,但国营蔬菜公司仍是蔬菜产销中的主体,计划产销体制仍未得到根本改变,只能是一种微调。

(4)“文革”期间的蔬菜第二次统购包销政策(1966—1977)

1966—1977十年“文革”期间,由于集贸市场被当做“资本主义尾巴”而封禁,各地在蔬菜经营再次实行了由国营蔬菜公司统购包销的流通体制。第二次统购包销的实施表现出三个明显的变化:一是城市蔬菜零售网点明显减少。据全国35个主要城市统计,这10年间,除个别年份外,蔬菜零售网点一直徘徊在2200个左右,比历史上最好年份1955年的10805个减少近4/5。二是蔬菜零售价格极其稳定,城市供应数量稳定上升。从全国35个主要城市来看,十年期间蔬菜零售价格一直在0.094元/公斤的水平徘徊,而蔬菜的供应水平则由1966年的日人均365克向1977年的490克平稳递增。三是国营蔬菜公司亏损额继续加大。在城市蔬菜供应量增订增加的同时,国营蔬菜公司的经营亏损却连年增加,如全国35个大中城市的亏损额由1965年的3325.4万元增至1976年的10336.8万元。“文革”期间的蔬菜第二次统购包销政策是特定历史条件下的一种特殊经营形式,是蔬菜经营与流通方式的一种倒退,第二次统购包销政策延迟了我国蔬菜流通体制改革的进程。

(5)改革开放初期的蔬菜流通双轨制(1978—1984)

十一届三中全会以后,随着农村经济改革的深化,农户生产的产品除满足自身需要外,迫切需要进入市场交换。在这种大背景下,第二次统购包销体制已经严重阻碍了菜农参与市场经济,明显有悖于改革开放的大方向,蔬菜流通体制改革迫在眉睫。在中央的支持下各地陆续进行了蔬菜流通体制改革的尝试。1979年一些城市(武汉、长沙等)先后试行了由蔬菜生产队自产自销的经营形式。各地一改以往统购包销的流通体制,恢复集市贸易。1984年1月国务院批准商业部《关于做好蔬菜供应工作保持菜价基本稳定的报告》中指出:要以计划经济为主,发挥国营蔬菜公司的主导作用,实行“大管小活”和多渠道流通,即对70%~80%的大路菜实行计划收购、计划价格,对20%~30%的精细菜则放开经营、放开价格。试图通过“双轨制”,既发挥“大管”部分稳定市场的作用,又发挥“小活”部分的积极补充作用。

各地普遍推行“大管小放”的蔬菜流通政策,既保证了物价的基本稳定,又增加了花色品种,对搞活蔬菜经营、丰富人民生活起到了极大的作用。但是,由于两个市场、两种价格并存,也出现了“好菜自己卖,劣菜卖国家”的不良现象。1979年以后,随着粮食等农副产品价格的提高,国营蔬菜收购价格也由1978年的0.074元/公斤上升1984年的0.095元/公斤。国有蔬菜公司在收购价和销售价上由于没有充分的自主经营权,国营蔬菜公司的收购价与销售价差额很小,在蔬菜价格波动较大时还需要平抑蔬菜销售价格,这一时期的国营蔬菜公司大面积亏损,国家补贴居高不下。双轨制蔬菜流通体制已经不再适合农产品市场化和商品化的发展趋势了。(www.chuimin.cn)

(6)多元流通主体参与的放开经营体制(1985年至今)

1985年是我国蔬菜产销体制变化的一个重要转折点。1985年,中央政府决定对蔬菜、水产品等农副产品实行经营和价格全面放开,由此开始,我国的蔬菜产销体制全面开始了由计划经济向市场经济体制的转轨。但在政策的执行上全国的发展并不平衡,北京、上海等大城市由国有蔬菜公司统购包销的做法一直延续到1992年。1988年国务院批准实施“菜篮子工程”建设,第一轮“菜篮子工程”侧重解决蔬菜城市供应量不足的问题,主要是强调蔬菜总量的增长;1990年中央进一步提出“菜篮子市长负责制”,使我国蔬菜产销体制进入一个新的发展时期,“菜篮子工程”建设开始注重调整品种结构,提高质量,解决流通不畅的矛盾,注意充分发挥政府对蔬菜产销的宏观调控,在蔬菜的产销上开始主要依靠市场机制的作用。

3.3.2 我国蔬菜流通方式的变化趋势

目前,我国生鲜蔬菜的集散与流通主要是依靠批发市场完成的。如前一节所述,我国的蔬菜批发市场主要是在1978年蔬菜流通双轨制改革之后逐步发展起来的。1979年上海率先于开设了“上海市副食品交易市场”,标志着我国蔬菜流通领域逐步从国营蔬菜公司向蔬菜批发市场转变;1983年国务院颁布了“大中城市逐步建设农产品批发市场”的第21号文件,当年全国设立了约200个农产品批发市场;1985年蔬菜的统购包销制度被废除,蔬菜批发市场建设开始纳入正规化;1986年起政府大力鼓励发展批发市场,各地出现了蔬菜批发市场建设热;1990年政府以建设“菜篮子工程”为契机,开始着力培育批发市场作为农产品流通的核心机构;1993年政府提出了确立以批发市场为中心的市场流通体系的政策方针;1994年以后,政府进一步加强了农产品批发市场的建设和法制建设,先后出台了“批发市场管理办法”、“新鲜农产品批发市场建设五年规划”、“农产品信息网”、“国家定点鲜活农产品批发市场制度”等条例,促进了批发市场流通制度与体系的确立。为进一步促进农产品市场流通,农业部还组织筹备成立了“中国农产品市场协会”。蔬菜批发市场的不断扩大,使依存于行政体制的国营商业批发体制逐渐解体,农产品批发市场体系随之逐步建立(杨顺江,2004)。

我国的蔬菜批发市场主要可以划分为三大类:产地蔬菜批发市场、销地蔬菜批发市场和地产地销相结合的蔬菜批发市场。产地蔬菜批发市场是指在农产品生产地建立的市场,山东寿光县的蔬菜批发市场就属于这类批发市场的代表;销地批发市场是在农产品消费量较大的地区建立的市场,北京大钟寺蔬菜批发市场和上海的曹安蔬菜批发市场就是典型的销地批发市场;地产地销相结合的蔬菜批发市场主要是指市、县一级的蔬菜批发市场,这类市场规模较小,但兼有零售和批发的职能,是我国蔬菜流通的重要组成部分。

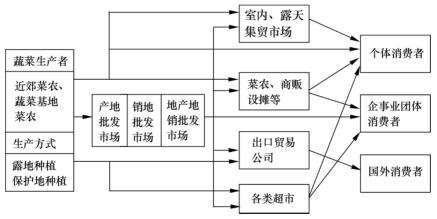

虽然我国生鲜蔬菜的集散与流通主要是依靠批发市场完成的,但是由于蔬菜具有易腐性、不耐贮藏,蔬菜的流通渠道却十分复杂。图3-1为我国蔬菜流通渠道示意,从图中可以看出,我国蔬菜生产者不仅通过蔬菜批发市场进行蔬菜流通,同时还跨过批发市场,直接进入零售领域。蔬菜批发市场具有商品集散、价格形成、信息中心、引导生产、指导消费的职能,目前我国已经建立了近500个蔬菜专业批发市场,年经营量在600多亿千克。

图3-1 我国蔬菜流通的主要方式与途径

资料来源:作者整理。

3.4 我国蔬菜国际贸易的现状与发展趋势[5]

3.4.1 我国蔬菜产业国际进出口现状

我国蔬菜国际贸易在20世纪90年代以前发展一直比较缓慢,进入20世纪90年代中后期,我国蔬菜国际贸易量与贸易金额进入快速发展的时期。据海关统计,目前我国的蔬菜出口量仅次于西班牙、意大利、美国和荷兰,是世界第五大蔬菜出口国。我国的蔬菜国际贸易发展与国内蔬菜产业的发展保持着相当一致的关系。

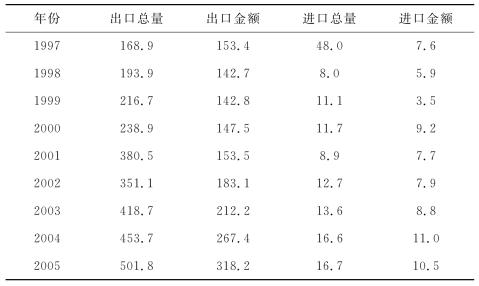

从表3-4中可以得出,上世纪90年代以后,我国蔬菜国际贸易出现了迅速增长,特别是1995年以后,蔬菜贸易出口量加速增长,到2005年,中国蔬菜出口贸易量已经达到501.8万吨,贸易额达到31.8亿美元。但从表中看出我国蔬菜出口波动也较为明显,这与我国蔬菜出口品种和蔬菜出口国集中有关。目前我国蔬菜出口新鲜蔬菜品种主要有:大蒜、大葱、洋葱、小辣椒、西红柿、土豆、豌豆、毛豆、生姜、食用菌、黄瓜、山野菜等。蔬菜出口方式以保鲜蔬菜为主(初级的保鲜),保鲜蔬菜出口量占蔬菜类出口总量的60%左右,而在干制、速冻、罐装、腌制等深加工的蔬菜出口量则并不大,同时我国蔬菜主要出口国有日本、韩国、俄罗斯、东南亚各国,其中日本是我国蔬菜的最大出口国。由于我国蔬菜出口品种和蔬菜出口国的相对集中,导致我国蔬菜出口受国际影响较大,蔬菜出口贸易波动较大。

表3-4 我国1995—2005年我国蔬菜进出口数量和金额的统计

续表3-4

资料来源:《中国农业年鉴》。

3.4.2 我国蔬菜分品目的市场竞争力

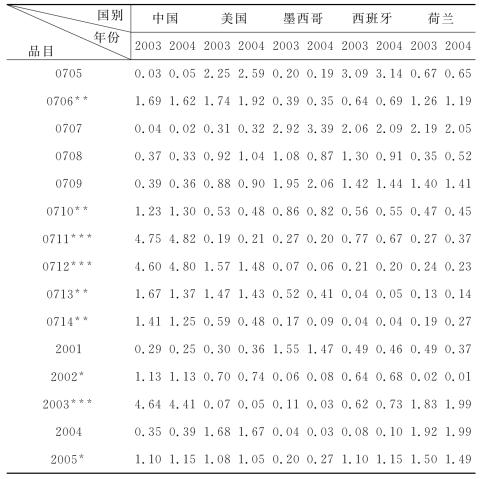

为进一步分析我国蔬菜国际市场竞争能力,本节运用联合国贸易数据库(UNCOMTRADE)数据和中国海关统计年鉴数据,参照中国海关统计年鉴及海关协调编码制度(HS1992)规定的商品项目对出口蔬菜进行分类,运用显性比较优势系数(RCA)指标对中国、荷兰、西班牙、墨西哥、美国这五个世界蔬菜出口总量前五位的国家进行蔬菜分品目的市场竞争力分析。

(1)数据来源与研究方法

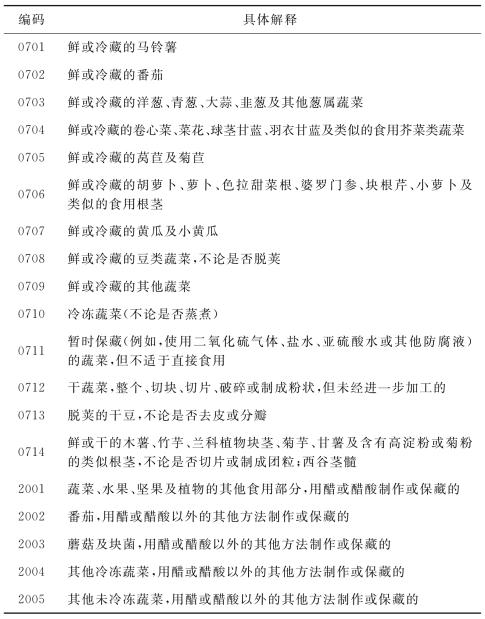

本节研究所用数据主要来源于联合国统计署创立的贸易数据库(UNCOMTRADE)和中国海关统计年鉴数据;对蔬菜品目范围的界定主要参考中国海关统计年鉴及海关协调编码制度(HS1992)规定的商品项目分类,分析蔬菜产业贸易额时使用的蔬菜数据包括HS编码中的07、2001、2002、2003、2004及2005六个品目,分析具体蔬菜品目时将07编码进一步细化为14个四位品目编码,即0701、0702、0703、0704、0705、0706、0707、0708、0709、0710、0711、0712、0713、0714。本文有关图表中均以有关蔬菜品目编码代替蔬菜品目名称,具体编码对应的蔬菜商品名称如表3-5所示。

表3-5 HS编码及商品名称分类

资料来源:中华人民共和国海关统计商品目录。

注:品目0701—0709属于鲜冷蔬菜;0710—0714属于简单加工蔬菜;品目2001—2005属于深加工蔬菜。

本节研究所用的评价国际竞争力指标为显示性比较优势(Revealed Comparative Advantage,RCA)。[6]其计算公式为:

RCAij=(Xij/Xit)/(Xwj/Xwt)

式中,Xit是i国在t时期的总出口额,Xij是国家i在产品j上的出口额,Xwt是世界在t时期的总出口额,Xwj是产品j在世界市场的出口额。一般认为,若RCA指数大于2.5,则表明该出口产品(或产业,下同)具有极强的竞争力;若RCA指数在1.25~2.5,则表明该出口产品具有较强的竞争力;若RCA指数在0.8~1.25,则表明该出口产品具有中度竞争力;若RCA指数小于0.8,则表明该出口产品的竞争力较弱。

(2)我国出口蔬菜主要品目竞争优势的静态分析

利用联合国贸易数据库(UNCOMTRADE)数据,计算中国、荷兰、西班牙、墨西哥、美国2003—2004年主要蔬菜品目显示性比较优势,结果如表3-6所示。

表3-6 2003—2004年几个主要蔬菜出口国的RCA指数

续表3-6

数据来源:根据联合国贸易数据库(UNCOMTRADE)相关数据整理得出。注:***表示具有极强的竞争优势;**表示具有较强竞争优势;*表示中度的竞争优势。

由表3-6可知,在所有计算的十九个品目中我国蔬菜只在鲜或冷藏的洋葱、青葱、大蒜、韭葱及其他葱属蔬菜(0703)、暂时保藏不适于直接食用的蔬菜(0711)、干蔬菜(0712)以及用醋或醋酸以外的其他方法制作或保藏的蘑菇和块菌(2003)等四个蔬菜品目上具有极强的竞争力;在鲜或冷藏的胡萝卜、萝卜及类似的食用根茎(0706)、冷冻蔬菜(0710)、脱荚的干豆(0713)、鲜或干的木薯、竹芋、兰科植物块茎、菊芋、甘薯及含有高淀粉或菊粉的类似根茎(0714)等四个蔬菜品目上具有较强的竞争力;在用醋或醋酸以外的其他方法制作或保藏的番茄(2002)以及其他未冷冻蔬菜(2005)等两个蔬菜品目上具有中度的竞争力;其余九个蔬菜品目的竞争力则很弱。在具有较强或很强竞争力的蔬菜品目中只有25%属于鲜或冷藏的蔬菜,12%属于深加工的蔬菜,其余63%的蔬菜都是仅经过简单加工的干或冷冻的初级加工蔬菜。其中竞争优势最强的是品目为0711的暂时保藏蔬菜,品目为0712的干蔬菜名列第二,且这两个蔬菜品目的竞争优势明显高于其他四国。另外,品目为2003的加工过的蘑菇及块菌的竞争优势相比于其他四国也较显著。

3.4.3 我国蔬菜产业国际贸易的特点

(1)我国蔬菜出口地区比较集中,蔬菜出口国别依存度高,潜在市场风险较大。我国蔬菜出口的主要国家和地区是日本、美国、韩国、俄罗斯、新加坡、德国、荷兰以及香港等,在欧洲和美洲地区只有荷兰、美国、德国3个国家。2000年,我国蔬菜出口到亚洲的贸易量比重为81.23%,其中日本(39.27%)上升为我国出口第一大输往地,其次为香港(15.84%),第三为韩国(5.58%)。出口到荷兰、美国、德国3家的总量为17.48万吨,占总出口量的7.04%。近年来我国蔬菜对日出口急剧增加,从1996年的81.3万吨增加到1999年的103.4万吨,其增加量在中国蔬菜出口国中最大,达到了22.1万吨;对韩国出口也急剧增加,从1996年的5.9万吨增加到1999年的13.1万吨;对德国和荷兰的出口也有所增加,分别从1996年的5.9万吨、3.9万吨增加到1999年的8.9万吨和5万吨。可见,我国蔬菜的出口国家和地区主要集中在东亚及东南亚市场,出口市场过于集中。由于出口国过度集中,导致我国蔬菜出口的国别依存度高,特别是日本、韩国及香港特别行政区,我国蔬菜出口量和出口金额的增加与这三个地区的蔬菜需求量有直接的联系。单一的出口市场结构,增大了我国蔬菜出口的市场风险,2002年以来韩国、日本等对我国蔬菜出口采取的绿色壁垒和紧急限制措施已经严重影响了我国蔬菜出口的稳定性。

(2)我国出口的鲜冷蔬菜竞争优势较弱,初级加工蔬菜出口竞争优势高于深加工蔬菜出口竞争优势。通过前文可得,我国是蔬菜贸易大国,但却不是蔬菜贸易强国。我国出口蔬菜的大部分品目并不具备竞争优势,在我国具有很强或较强竞争优势的蔬菜品目中,只有三个品目的蔬菜(0703、0706、2003)依然保持着上升的态势;另外三个品目的蔬菜(0710、0711、0714)则出现了竞争优势下降的趋势,剩余两个品目蔬菜(0712、0713)的竞争优势相对比较平稳。余下的大部分不具备竞争优势的蔬菜品目也看不出有提升竞争优势的态势。我国鲜冷蔬菜竞争优势较弱的主要原因在于,我国出口蔬菜的质量无法满足国际市场食品质量安全标准。我国出口蔬菜的总体质量不高主要表现在两个方面,一是农药残留严重超标;二是我国出口蔬菜大小、色彩、形状、色泽、整齐度以及内在品质如矿物质、维生素的营养含量等竞争因素上,也与发达国家有较大差距。

3.4.4 国际蔬菜贸易的发展趋势

(1)国际蔬菜绿色壁垒成为阻碍我国蔬菜出口的关键因素

由于我国蔬菜种植技术不规范,对农药和化肥的使用标准制定太低以及分散的小农户生产方式,使我国出口的生鲜蔬菜的品质较低、安全性较低。在国际市场日益关注食品安全的情况下,我国蔬菜出口无论是在数量上还是在金额上都面临着进口国食品检疫标准变化的威胁。如2002年,日本以中国蔬菜有机磷杀虫剂含量超过日本《食品卫生法》标准为由从2002年1月开始加强了对中国进口蔬菜的检查制度,在此期间我国对日本蔬菜总量和出口总值均出现了剧减。受此影响2002年日本蔬菜进口总值减少3.9亿美元左右,其中自华进口减少约0.98亿美元,这充分说明我国蔬菜出口日益受到国际蔬菜绿色壁垒的影响。再加上我国蔬菜出口的品种以生鲜蔬菜为主和出口国较为集中,国际蔬菜进口国的绿色壁垒政策对我国蔬菜出口的冲击会进一步加大,所以加快制定严格的产业标准以及如何使我国蔬菜出口企业通过有效的组织方式快速应对国际蔬菜市场的变化,已经成为了我国蔬菜产业发展的焦点。

(2)国际市场对无公害蔬菜和有机蔬菜的需求日益扩大,这对我国蔬菜出口提出了挑战,同时也为我国蔬菜出口指明了方向。1990年,美国有机食品的零售总额为10亿美元,1996年达65亿美元,2001年达到90亿美元以上,其中有机果品蔬菜占了50%以上[7]。意大利的有机果品蔬菜零售额在1998—2000年间增长了85%,其他欧美国家也有大幅增长。现有的研究还表明,欧美发达国家的有机蔬菜消费依赖于进口,由此可见,国际无公害蔬菜和有机蔬菜市场有着广阔的前景,但我国出口蔬菜由于很难达到进口国的标准,在世界市场的份额很小。国际无公害蔬菜和有机蔬菜日益扩大的需求,是蔬菜国际贸易新的方向和经济增长点,我国蔬菜产业只有加快生产标准的制定,狠抓蔬菜品质,才能使我国蔬菜出口取得更多的市场份额。

3.5 本章小结

本章对我国蔬菜产业发展的历程进行了梳理,对我国蔬菜产业生产领域、消费领域、流通领域和国际贸易领域四个方面的发展和变化趋势进行了描述与分析。研究的结果表明:我国蔬菜产业快速发展的原动力来源于消费者收入水平提高之后对蔬菜需求的上升,消费者蔬菜需求的上升刺激了菜农的蔬菜生产,而扩大蔬菜生产必然导致蔬菜生产布局和蔬菜种植方式的改变,而当计划式的流通方式——统购统销——严重影响蔬菜供求时,蔬菜流通领域的改革已成必然;当蔬菜流通领域改革完成之后,国内蔬菜的供求市场已经基本形成,并逐步靠市场力量进行内部的调整;随着国内蔬菜供求市场的饱和,蔬菜出口贸易成为解决我国蔬菜产业产能过剩的主要途径;一旦我国蔬菜进入国际贸易领域,则国际市场的关税和绿色壁垒等不确定性以及国际市场需求变化等外部因素就极大地影响着我国蔬菜产业的发展,此时我国蔬菜产业调整的重心就变为寻求更为高效的蔬菜生产、流通和销售等一系列组织模式来应对国内外市场需求的变化,正是在这样的市场环境下,蔬菜产业链管理模式应运而生。

【注释】

[1]农业部,《2001年农业生产现状调查报告》(内部资料),2002年。

[2]参见安玉发、焦长丰《世界主要农产品贸易格局分析》,中国农业出版社,2004年,P297。

[3]参见陈殿奎一,《我国蔬菜的生产消费与流通》,北京国际蔬菜品种多样化会议论文,1996年。

[4]关于蔬菜流通体制改革的划分,学术界存在三阶段和六阶段两种划分方式。其中以洪涛(2000)为代表的学者将我国蔬菜流通体制改革划分为三个阶段,而杨顺江(2004)则将我国蔬菜产业流通体制改革划分为六个阶段。三阶段和六阶段的划分存在差异的主要原因在于:三阶段主要是针对我国1978年改革开放之后的蔬菜流通体制改革进行划分,即便有些学者(洪涛)在划分上包括了1949—1978年的时间段,但也并未对1949—1978年间的蔬菜流通体制改革进行细分。本文认为,我国蔬菜流通体制改革从1949年开始一直在不断地进行修正和改革,割舍1978年以前的蔬菜流通体制改革的过程,无法完整地描述我国蔬菜产业流通改革的过程。因此,本文沿袭了杨顺江的流通体制改革的划分方法,并部分参考了杨顺江的研究。

[5]该部分主要内容发表于:蔡岩、吕美晔、王凯,《我国蔬菜产业及其主要出口蔬菜品目的国际竞争力分析》,载《国际贸易问题》2007年第6期;吕美晔、蔡岩、王凯,《中国对日本蔬菜出口竞争力及其出口前景分析》,载《江西农业学报》2008年第5期。

[6]RCA是由巴拉萨(Balassa)于1965年测算部分国家贸易比较优势时首次采用的方法,后被世界银行等国际组织普遍采用,用来测度一国某种产品(或产业,下同)的国际竞争力。显示性比较优势指数是指一个国家某种产品出口额占其出口总额的份额与世界贸易中该产品出口额占世界出口总额的份额的比率。

[7]参见尹红,《美国有机食品生产发展10年回顾》,载《中外食品》2002年第2期。

有关中国蔬菜产业链组织模式与组织效率研究的文章

本章首先对国内学者关于我国农业产业化组织模式的界定与分析进行回顾,提出本文所研究的基于蔬菜核心企业视角的蔬菜产业链组织模式的划分标准,根据各产业链内部利益主体的链接方式,将蔬菜产业链分类,并进行比较分析。......

2023-11-29

第五章蔬菜产业链组织效率模型的构建与检验第四章对我国蔬菜产业链组织模式进行了界定与划分,并对蔬菜产业链组织模式变迁的趋势进行了描述和分析。首先阐述组织与组织效率的基本概念与内涵,随后分析影响蔬菜产业链组织效率的相关因素,并构建蔬菜产业链组织效率模型,最后利用相关数据对笔者提出的相关假说给予验证。......

2023-11-29

第七章研究结论与政策建议7.1研究结论7.1.1国内外市场环境变化对蔬菜产业发展的影响本书第三章从我国蔬菜产业国内外市场环境变化的角度,对我国蔬菜产业生产领域、消费领域、流通领域和国际贸易领域四个方面的发展和变化进行了分析。鉴于农业产业链管理在农产品安全供给方面的作用,我国蔬菜企业完全可以借助发展蔬菜产业链实现其安全蔬菜的供给。......

2023-11-29

第一章引言1.1研究背景及问题的提出20世纪50—70年代,国际农业产业组织模式经历了一次革命性的变革。家庭联产承包责任制打破了原有的集体农业生产模式,使农业生产回归到以家庭为单位的生产模式,极大地提高了农民的农业生产积极性。“农业产业化”一词最初是对我国山东省蔬菜产业出现的“蔬菜出口企业+农户”的新型生产和组织模式进行解释时提出的。在我国蔬菜产业快速发展的同时,国内外蔬菜市场发生了重大变化。......

2023-11-29

第二章相关概念阐述与理论基础农业产业链管理是一个多学科交叉的研究领域,因此有必要对与农业产业链相关的一些概念,如产业、产业链、物流、供应链、农业产业链、农业产业化等,做出明确的阐述。本章在对相关概念阐述的同时,还对与农业产业链相关的理论进行梳理和分析。笔者在分析相关资料之后认为,要回答这个问题就必须对产业的概念进行广义和狭义之分。2.1.3产业链的概念与内涵从前......

2023-11-29

附录2菜农调查问卷调查员:调查时间:调查地点:________省________市(县)________乡(镇)________村(大队)一、菜农基本情况1.家庭人口数:________个,常住人口:________个;家庭从事农业生产的成年劳动力人数:________个。4.去年您家庭总收入是________元/年,其中来自蔬菜收入________元/年,其中非农收入________元/年。......

2023-11-29

附录1蔬菜产业链核心企业调查问卷您的姓名:贵公司名称:一、企业概况1.您目前主要负责:销售/市场采购物流生产/运作研发2.贵公司主要从事的是(单选):生鲜蔬菜的零售生鲜蔬菜的批发流通生鲜蔬菜第一次加工生鲜蔬菜完全深加工3.企业固定资产规模20万以下20万~100万元100万~500万元500万~1000万元1000万元以上4.企业年销售额________万元。......

2023-11-29

(四)管理学研究途径效率是管理的核心问题。在现代管理理论中,尽管对系统、企业文化以及权变理论等的研究兴趣有所增加,但关于组织效率的研究仍然是一个重点问题。从静态的组织结构来看,影响组织效率的两大因素是管理幅度和管理层级。在不同层级,管理者有不同的权力和职责。管理幅度是指在组织横向结构中,上级所直接管理的下级的数量。管理幅度的设置必须适当,超过一定的幅度,就会影响组织管理的质量。......

2023-11-30

相关推荐