只有把这三个基本问题梳理清楚了,偿付能力的监督与管理才有据可依,具有可操作性。(一)偿付能力监管的概念所谓“偿付能力监管”,其有狭义和广义之分,狭义的偿付能力监管......

2023-11-29

一、偿付能力概念的演进

偿付能力的概念出现,至今已有380多年的历史,上可追溯到1630年,当时的定义是“有能力偿还所有法定义务(Able to pay all legal debts)”。根据韦伯辞典(Websters Ninth New Collegiate Dictionary)的解释:是指“有能力偿还债务或处于偿还债务的状态(the quality or state of being solvent)”。延伸到现代,由于保险业在金融业中的作用越来越大,其财务稳健性(Soundness)对金融市场的稳定具有显著影响,其定义又有新的内涵。牛津辞典的解释是:“拥有足够的钱来履行所有金钱上的法律责任(Have money enough to meet all pecuniary liabilities)”;互联网上投资者词典(Investor Dictionary)中对“偿付能力”的解释是“能够偿还所有到期债务的财务能力”。国际保险监督官协会(IAIS)的最新定义是:“偿付能力是指在任何时候,保险公司能够履行其所有合同项下的负债能力(Ability of an insurer to meet its obligation(liabilities)under all contracts at anytime)”(IAIS2003A)。欧盟指令对“偿付能力”的定义不断变化,最初被当作“补充准备金(Supplementary Reserve)”。在1973年和1979年非寿险与寿险的监管指令中,“偿付能力”是指“保险公司需要拥有、超过充足的技术准备金之上,以满足其承保责任的补充准备金,又被称作“偿付能力边际”,并由自有资产表示,用以抵御业务波动”。而在1992年指令中的引言部分规定:“成员国的保险公司要按照所有业务,建立与之相适应的偿付能力边际,偿付能力边际相当于扣除可能预见的任何负债和无形资产项目后的自由资产”。在2002年指令文件中,“偿付能力额度”的定义被表述为一个专业术语,即“为防止不利业务波动的一个缓冲器,要求保险公司必须建立高于技术准备金之上,以满足其负债的准备金。作为抵御不利业务波动的缓冲器的偿付能力边际,是为保护被保险人和保单持有人利益而进行谨慎监管制度的重要内容”。国际精算师协会(IAA)也对偿付能力和资本要求进行了深入研究,提出了基于持续经营假设条件下的动态偿付能力(Dynamic Solvency)和基于停止业务条件下的静态偿付能力(Static Solvency)。作为保险业核心指标的偿付能力(Solvency),有时称为偿付能力边际(Solvency Margin)、最低自由准备金(Minimum Free Reserve),有时又称为财务实力(Financial Strength)、财务健康性(Financial Health)或财务可靠性(Solidity)等。

概而言之,“可用的偿付能力边际是一个用自由资产履行负债的资本缓冲器(The available solvency margin is a capital buffer of free assets covering the liabilities)。这个资本缓冲器应为正(Positive),且由优质(Good Quality)资产组成。其金额大小取决于时间跨度,既可以根据立即清算(Run-of Approach)假设和方法下确定;也可以是在持续经营(Going-concernd Approach)假设条件下,能够履行所有到期负债的财务状况”。保险公司的主要负债是其预期的保险赔款、给付和相关成本,其金额通常在遵循相关监管规定下,采用精算原理和方法估计。

就我国而言,保险业偿付能力一词属“舶来品”,首次提出“偿付能力”一词是1995年《保险法》第101条之规定:“保险公司应当具有与其业务规模和风险程度相适应的资本要求。保险公司的认可资产减去认可负债的差额不得低于国务院保险监督管理机构规定的数额;低于规定数额的,应当按照国务院保险监督管理机构的要求采取相应措施达到规定的数额。”该规定尽管没有解释“什么是偿付能力”,但是,它明确了保险公司如何确定其实际资本。《保险法》从1995年起就开始提出进行偿付能力监管的要求,由于我国保险业发展滞后,真正实施偿付能力监管是从2003年中国保监会发布的《保险公司偿付能力监管指标及额度规定》。

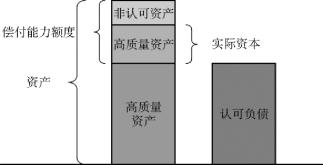

从图1.1的资产负债表就可以清晰地显示实际资本的概念。

图1.1 偿付能力资产负债表示意图

尽管保险业偿付能力概念的表述在不断地变化,但就其演变的历程来看,偿付能力的定义是越来越清晰,越来越具有可操作性,越来越与保险公司的资产与负债状况紧密相关。我们认为,所谓“偿付能力”,就是指保险公司履行其现时和未来与保险合同相关负债的能力。

此外,偿付能力问题并非保险行业特有,在其他行业也有类似概念——偿债能力。“偿债能力”是指企业用其资产偿还长、短期债务的能力。企业有无偿还自身债务的能力,是企业能否健康生存和发展的关键,是反映企业财务状况和经营能力的重要标志。只是不同的行业采用不同的专业名词。例如,银行业使用资本充足率,工商企业使用资产负债率,我们保险业使用偿付能力充足率。但其本质都是衡量一个企业有无充足的财务实力去偿还未来的各种债务。

二、什么是偿付能力监管

我们通过了解偿付能力概念的历史演进,知道了“什么是保险业的偿付能力”,但关键是如何量化保险公司的偿付能力,这是监管部门和保险公司经营管理者必须面对和解决的重要问题。因此,在考察和衡量偿付能力时,需要解决三个基本问题,即如何用具体金额量化偿付能力(包括资本要求和实际资本)?如何确定偿付能力的时间起止或时间纬度?什么类型的资产可以计入偿付能力?只有把这三个基本问题梳理清楚了,偿付能力的监督与管理才有据可依,具有可操作性。而这三个基本问题,又与业务、精算、投资、财务、内控和法人治理等管理流程紧密相关。

(一)偿付能力监管的概念

所谓“偿付能力监管”,其有狭义和广义之分,狭义的偿付能力监管,是指保险监管部门对保险公司履行负债能力所实施的一系列监管行为;广义的偿付能力监管,是指除了上述含义之外,还包括保险公司内部对自身履行负债能力的一系列管理行为。

从各国偿付能力监管的实践看,偿付能力监管不仅仅是结果性的监管,更注重过程性的监管。也就是说,不是简单的看保险公司偿付能力是否充足这一结果,更体现在对偿付能力监管制度的建设、实施以及有效性评估等诸多方面,涵盖了对偿付能力的量化、法人治理、信息披露和市场行为等等。

考察一个保险公司偿付能力是否充足,主要通过“偿付能力充足率”这一关键核心指标来体现,其定义和计算公式如下:

偿付能力充足率=实际资本/资本要求=(认可资产-认可负债)/资本要求

从上述公式我们可以看出,偿付能力充足率是实际资本与资本要求之比。若偿付能力充足率大于100%,表明该保险公司偿付能力充足,具备履行负债的能力;若偿付能力充足率小于100%,则表明该保险公司偿付能力不充足,不具备履行全部负债的能力。

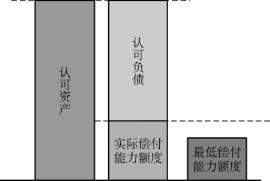

图1.2从资产与负债角度反映了偿付能力充足率。

图1.2 偿付能力充足率示意图

由于偿付能力的充足与否,受各种外部与内部因素的影响,特别是资本市场、巨灾等,尽管有静态和动态的偿付能力充足与否的监管要求,但是,就偿付能力结果而言,它始终是某个时点的静态数值。这就是为什么我们常常发现发达国家的一些保险公司在倒闭之前,其偿付能力都可能表现为充足的“假象”。

但为什么各国都把保险业偿付能力监管作为核心和抓手来对保险公司进行监督和管理呢?我们认为,保险公司虽然在经营管理过程中面临很多风险,但是,所有风险都可最终归结体现在财务上的偿付能力风险。所以,只有通过偿付能力监管这一根本着力点,对影响保险公司偿付能力的管理流程,如产品定价、负责评估、资产投资、财务、内控、法人治理和市场行为等进行全流程监督和管理,从整体和宏观上把握保险行业的偿付能力风险,进而从个体或微观上及时发现某一保险公司的经营风险并进行有效的监管处置。因此,偿付能力监管不仅仅是看结果,更多地需要注重对影响保险公司偿付能力的全过程监管。(www.chuimin.cn)

(二)偿付能力监管的主要内容

从上述偿付能力监管的概念我们可以看出,偿付能力监管所涉及的范围是十分广泛的。在此,只介绍偿付能力充足率公式中涉及的内容。

1.认可资产

《会计准则》对“什么是资产”有严格的定义,它是指“企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源”。作为一项资源要确认为资产,除了要符合资产的定义外,还要同时满足以下两个确认条件:一是与该资源有关的经济利益流入企业,能否带来经济利益是资产的一个本质特征。但在客观现实中,由于经济环境瞬息万变,与资源有关的经济利益能否流入企业或者能够流入多少实际上是不确定的,尤其是保险公司经营风险的行业更是如此。因此,资产的确认还应与对经济利益流入的不确定性程度的判断相结合。如果根据编制财务报表时所取得的依据,与资源有关的经济利益流入企业,那么就应当将其作为资产予以确认;反之,则不能被确认。二是该资源的成本或者价值是否能够可靠地计量。众所周知,财务会计系统是一个确认、计量和报告的系统,其中可计量性是所有会计要素确认的重要前提,对资产确认也不例外。只有当有关资源的成本或者价值能够可靠地计量时,资产才可予以确认。

《会计准则》对资产的上述定义与要求,是在广义层面上的。由于保险业监管的出发点和目的不同,尤其是保险业是经营风险的行业,政府监管部门对保险业进行偿付能力监管时,对其资产的确认与计量都需要有一个再确认与再计量的过程,这就是偿付能力监管的监管会计准则。这种区别于会计准则的监管准则,在美国叫“法定监管会计准则(SAP)”,在我国称为“偿付能力编报规则”。其他国家保险监管虽然没有直接称为偿付能力监管会计准则,但是,在具体实施偿付能力的监管过程中,都有对保险公司的资产进行再认可的制度规定,这就是“认可资产”。认可资产主要是从监管目的需要,对保险公司的资产在相应的《会计准则》确认和计量的基础上的再确认与再计量。也就是说,再确认与再计量的基础始终是建立在《会计准则》确认与计量基础之上。

2.认可负债

我国《会计准则》对负债的定义是指“企业过去的交易或者事项形成的、预期会导致经济利益流出企业的现时义务”。把企业的一项现时义务确认为负债,除了需要符合负债的定义外,还应当同时满足以下两个确认条件,一是与该义务有关的经济利益很可能流出企业。从负债的定义看,负债预期会导致经济利益流出企业。但是,履行负债义务所需流出的经济利益具有不确定性,尤其是与承保风险相关的经济利益通常需要依赖于大量的估计,这类似于保险业务的准备金提取。因此,对负债的确认应当与经济利益流出的不确定性程度的判断相结合。如果有可靠依据表明,与现时义务有关的经济利益很有可能会流出企业,就应当将其作为负债予以确认;反之,如果企业已经承担了现时义务,但是导致经济利益流出企业的可能性若不复存在,则就不符合负债确认的条件,也就不应将其作为负债予以确认。二是未来流出的经济利益的金额能够可靠地计量。负债的确认在考虑经济利益流出企业的同时,对于未来流出的经济利益的金额应当能够可靠计量。对于与法定义务有关的经济利益流出金额,通常可以根据合同或者法律规定的金额予以确认,考虑到经济利益流出的金额通常在未来期间,有时未来期间较长,如长期寿险保单,有关负债金额的计量需要考虑货币时间价值等因素的影响。对于与承保风险有关的义务所需的各种支出进行最佳估计,并综合考虑有关货币时间价值、风险等因素的影响。

上述负债的定义也是广义的,适合于所有企业。但是,作为保险公司而言,由于其经营的是各种承保风险,风险的不确定性会影响保险公司的负债大小,即准备金金额的不确定性。因此,对准备金负债的确认与计量除了遵循《会计准则》的要求外,作为保险监管部门,出于对偿付能力谨慎监管之需要,采用精算原理和方法,对保险公司的负债(准备金)进行再确认。所以,在计算偿付能力额度时,采用的“认可负债”就是基于这个目的。

要特别说明的是,作为规范一切经济活动财务核算的《会计准则》,是以持续经营假设为前提条件的。即会计确认、计量和报告应当以企业持续、正常的生产经营活动为前提。会计准则体系是以企业持续经营为前提加以制定和规范的,涵盖了从企业成立到清算(包括破产)整个期间的交易或者事项的会计处理。如果以一个企业不能持续经营就应停止使用持续经营假设,这就涉及会计分期的假设。所谓“会计分期”,其目的是通过会计期间的划分,将持续经营的生产活动划分成连续、相等的期间,据以计算盈亏,按期编制财务报告,从而及时向财务报告使用者提供有关企业财务状况、经营成果和现金流量等信息。会计分期一般分为一年、一个季度和一个月。当然,也有分为年度和中期,而中期往往是指短于一个完整的会计年度的报告期间。就保险公司偿付能力监管而言,出于对保单持有人利益的保护和防范保险公司出现偿付能力风险的目的,无论是持续经营假设,还是破产清算假设,都要求保险公司在任何时点都需要满足偿付能力充足的监管要求。

回顾国外大量偿付能力研究成果得知,理论研究者们对19种不同方法进行了比较,其中14种是基于持续经营假设下的方法,4种是基于停止业务(或中止业务)的方法,1种是基于上述两种假设的方法。应该说,从偿付能力监管的具体实践来讲,基于破产或停止新业务假设下的方法更为谨慎。

此外,在对资产和负债分别进行确认与计量时,其计量属性是关键。因此,要十分清楚和谨慎使用会计要素的不同计量属性。“计量属性”是指予以计量的某一要素的特性方面,如桌子长度、楼房的面积等。从会计视角看,计量属性主要反映的是会计要素金额的确定基础,主要包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值与公允价值等。所谓“历史成本”,是指取得或制造某项财产物资时所实际支付的现金或其他等价物。在历史成本计量下,资产按照其购置时支付的现金或现金等价物金额,或者按照购置资产时所付出的对价的公允价值计量;负债按照其因承担现时义务而实际收到的款项或者现金等价物的金额计量。“重置成本”,又称“现行成本”,是指按照当前市场条件,重新取得同样一项资产所需支付的现金或现金等价物金额。在重置成本计量下,资产按照现行购买相同或者相似资产所需支付的现金或者现金等价物金额计量;负债按照现在偿付该项债务所需支付的现金或者现金等价物金额计量。“可变现净值”,是指在正常生产经营活动过程中,以资产预计售价减去进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净值。“现值”是指对未来现金流量以恰当的折现率进行折现后的价值,是考虑货币时间价值的一种计量属性。在现值计量下,资产按照预计从其持续使用和最终处置中所取得的未来净现金流入量的折现金额计量;负债按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量的折现金额计量。“公允价值”,是指在公平交易中,熟悉情况的交易双方资源进行资产交换或者债务清偿的金额。在公允价值计量下,资产和负债按照在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行交换或者债务清偿的金额计量。对于使用公允价值的计价属性,要遵循以下三个条件,一是资产和负债存在活跃市场的,活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值;二是不存在活跃市场的,参照熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格或参照实质上相同或相似的其他资产或负债等的市场价格确定其公允价值;三是不存在活跃市场,且不满足上述两个条件,应当采用估值技术等确定公允价值。

当然,在财务管理和报告编制的实际工作中,因为时间的变化关系,上述计量属性之间的关系似乎是相互转换的。历史成本通常反映的是资产或者负债的过去的价值,而重置成本、可变现净值、现值和公允价值通常反映的是资产或负债的现时成本或者现时价值,是与历史成本相对应的计量属性。公允价值相对于历史成本而言,具有很强的时间概念,即在当前环境下某项资产或者负债的历史成本可能是过去环境下该项资产或负债的公允价值,而当前环境下某项资产或负债的公允价值也许就是未来环境下该项资产或负债的历史成本。在应用公允价值时,当相关资产或者负债不存在活跃市场的报价或者不存在同类或者类似资产的活跃市场报价时,需要采用估值技术来确定相关资产或负债的公允价值。而在采用估值技术估计相关资产或负债的公允价值时,现值计量往往是比较普遍的一种估值方法,在这种情况下,公允价值就是以现值为基础确定的。

当前,国际会计准则发展的一个明显趋势是广泛使用公允价值来计量企业的资产和负债。即便是在此次金融危机发生后,认为会计准则公允价值的采用,对危机的加剧起到了推波助澜的作用。但是,国际会计准则委员会经过反复讨论后发表声明,依然认为公允价值是考察和判断企业财务状况比较合适的计量属性。对保险公司而言,采用公允价值可以计量资产,因为保险公司持有的资产几乎都能符合我国会计准则要求,选用恰当的计量属性。但是,就负债而言,因为保险公司的负债(准备金)没有活跃的交易市场,其负债的金额确定必须通过精算方法估计。

3.实际所有者权益

《会计准则》对所有者权益的定义是指“企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益”,又称为“股东权益”。既反映所有者投入资本的保值增值情况,又体现了保护债权人权益(或被保险人利益)的理念。

所有者权益包括所有者投入的资本(或股本)、资本公积(含资本溢价或股本溢价、其他资本公积)、盈余公积和未分配利润构成。

对于遵循《会计准则》在会计期间编制的资产负债表中反映的资产、负债和所有者权益,是会计层面上的资产、负债和所有者权益。然而,对于偿付能力监管而言,因为有认可资产与认可负债的监管制度要求,一般而言,保险公司的认可资产金额要小于会计层面上的资产金额。因此,认可资产与认可负债之差后剩余的所有者权益(或“实际所有者权益”、“实际资本”)一般会小于会计层面上的所有者权益。在偿付能力充足率计算公式中表示为“实际资本额度”(即:分子),等于“实际认可资产”减去“实际认可负债”。

4.资本要求额度(偿付能力充足率公式中的分母)

“资本要求额度”是保险业特有的产物,也是保险业区别于其他金融行业,特别是银行业资本充足率监管所不同的主要内容。它的计算是根据不同保险公司的业务形态、规模、赔款、保险金额、准备金等,按照相关精算原理和方法,并结合保险公司实际的营运经验等确定对承保风险的未来预期的判断。目前,我国偿付能力监管规定中对资本要求额度的计量有具体的要求,主要借鉴欧盟偿付能力Ⅰ中有关内容。我国下一步可以基于我国近十年来积累的保险行业经验数据,进行相关的实务论证并修改完善资本要求额度计量的主要内容。

以上从四个方面介绍了计量偿付能力充足率中的相关内容,它们是完善偿付能力制度建设中专业技术难度最大的部分,也是实施偿付能力监管的核心基础。

随着国际会计准则委员会推行的全面执行“公允价值”计量资产、负债的方法,对保险公司经营的顺周期效应影响很大。如何做到“逆周期”监管和系统重要性监管,关键也是要把偿付能力充足率中“分母”的相关内容规定好。

有关保险公司偿付能力监管研究的文章

只有把这三个基本问题梳理清楚了,偿付能力的监督与管理才有据可依,具有可操作性。(一)偿付能力监管的概念所谓“偿付能力监管”,其有狭义和广义之分,狭义的偿付能力监管......

2023-11-29

本章将综合QIS4和QIS5两个技术手册的内容,对欧盟偿付能力Ⅱ中关于资本充足要求的相关技术和方法进行较为详细的分析和研究。欧盟偿付能力Ⅱ提出了一种服务于偿付能力计量的资产负债表结构,如图3.1所示。图3.1欧盟偿付能力Ⅱ资本充足要求计算的资产负债表而资产负债评估中多大是关于技术准备金的评估,同时也讨论了投资的原则。......

2023-11-29

2005年10月,IAIS发布了一份文件[1],明确了偿付能力监管在整个保险监管体系中的定位。图6.1IAIS监管框架从图6-1中可以看出,偿付能力监管处于保险监管的核心地位:既涉及第二层级监管要求,也涉及第三层级监管措施;既与第一支柱财务相关,也与第二支柱治理结构和第三支柱市场行为相关。IAIS要求,偿付能力三支柱应当嵌入在整个保险监管三支柱体系之中,是其重要组成部分。......

2023-11-29

国际保险监督官协会于2011年10月正式发布了最新修订的国际保险监管核心原则,即《保险监管核心原则、标准、指南和评估方法》[2]。特别是关于负债的评估,在法定责任准备金的精算评估中,应该牢记其评估目的是服务于偿付能力监管,更具体且主要的应用是计算偿付能力充足率。......

2023-11-29

协调和统一各成员国之间保险监管的法律法规成为欧盟委员会的工作重点,这主要通过颁布欧盟指令的方式来实现。两项“第一指令”用于协调不同成员国之间的保险业务经营。部分人员建议,新的偿付能力监管体系不仅要涉及偿付能力额度,还应当涉及偿付能力额度的构成及保证金。同时,工作组希望,即使在保险公司的准备金和偿付能力满足监管要求的情况下,监管部门也可以采取干预措施。......

2023-11-29

在获得许可的两年后,保险和再保险企业需要向监管机构提供使用标准法估计的偿付能力资本要求。内部模型需要涵盖所有与保险企业相关的风险,完全的内部模型至少需要涵盖第四点中的风险。如果可行,保险企业应该使用在险价值法,直接从预测概率分布中得出偿付能力资本要求。......

2023-11-29

根据现代金融企业风险管理的基本原则,NAIC风险资本要求采取自下而上的风险资本计算,其中需要对风险分类、风险因子和风险敞口(暴露)进行相应的规定。母公司必须保持与子公司的风险资本要求同等的资本金水平,以防范子公司财务状况恶化引发的风险。NAIC将寿险公司所面临的风险分为五个主要的类别,见表4.3。H1主要反映除关联投资资产之外的其他资产的本金或利息违约风险,以及资产公允价值波动的风险。......

2023-11-29

保监会于2008年7月在机关内部成立了偿付能力监管委员会,负责研究偿付能力监管的政策措施,协调有关部门偿付能力监管工作,分析偿付能力状况,研究决定监管措施,监督有关部门执行监管措施的情况。因此,保监局也是偿付能力监管的重要组成部分。为此,保监会也建立了会机关和派出机构之间的偿付能力监管工作协调机制。......

2023-11-29

相关推荐