由此看来,以上油气产业集群竞争力内涵界定从竞争力的要素、结构和能力三方面对油气集群竞争力作了较全面的揭示,同时又融入了整合的思想。具体到本研究油气集群竞争力层面,其相对性则表现为油气企业以集群形式发展时,相对于分散状态所具有的集群整体层面的竞争力。......

2023-11-27

第七章 企业迁移对区域产业集群演进的影响机理

基于以上微观层面企业迁移研究,本章在产业集群背景下进一步分析企业迁移对中观层面产业集群演进的影响。首先,从资源与网络两个维度构建出企业迁移影响产业集群演进的分析框架。在此基础上,进一步分析核心企业迁移对产业集群演进的影响,具体包括本地龙头企业迁出以及FDI迁入对产业集群演进的影响。

第一节 企业迁移影响产业集群演进的机理:一个分析框架

从迁移去向的角度,企业迁移对区域产业集群演进的影响具体包括两个方面:一是,企业迁出对原有区域产业集群的影响;二是,企业迁入对目标区域产业集群的影响。本研究认为迁移企业的资源属性影响了产业集群的资源基础,迁移企业的网络嵌入影响了产业集群的网络基础,并决定了迁移的资源对产业集群影响的大小,如图7-1所示。具体来说,企业迁出资源的性质及其在原有区域的网络嵌入性影响了原有区域的产业集群的演进趋势;企业迁入资源的性质及其在目标区域的网络嵌入性影响了目标区域的产业集群的演进趋势。

由于迁移企业的多样性,本研究难以对所有类型的企业迁移行为进行逐一分析,而重点关注对产业集群演进有重要影响的迁移行为,具体包括本地龙头企业的迁出行为和FDI迁入行为对当地产业集群演进的影响。对于前者,由于实际难以进行龙头企业迁移前后的相关数据获取,本研究对这一问题进行了转化,不直接分析龙头企业迁出对本地产业集群的影响,而分析在位龙头企业对本地中小企业成长的影响,进而间接定性分析龙头企业外迁对本地产业集群演进的影响。对于后者,本研究则重点分析FDI迁入对当地企业成长的影响。

图7-1 企业迁移影响产业集群演进机制的概念模型

第二节 本地龙头企业迁出对产业集群演进影响机制实证研究[1]

一、问题提出

正如前文所提及,由于本地龙头企业迁移前后相关数据的获取难度较大,本研究将通过直接分析本地龙头企业对本地中小企业成长的影响,从而间接分析龙头企业外迁对区域产业集群演进的影响。

目前理论研究主要从知识溢出的角度分析区域龙头企业对本地中小企业的影响,但在具体作用机制的研究上却还存在分歧。一些学者认为,由于本地中小企业与龙头企业之间竞争性关系的存在,所以只有与龙头企业建立各种形式的社会网络才能有效地接受龙头企业的知识溢出,即社会临近观。另外一些学者则强调企业之间的认知距离,认为只有与龙头企业之间知识基础差异不大时,本地中小企业才能够有效地吸收龙头企业溢出的知识,即认知临近观。为了解决这一争论,同时分析本地中小企业能否在区域龙头企业的影响之下实现企业成长,本研究利用浙江三个典型区域产业集群中的中小企业调查数据,从本地中小企业的角度分析本地中小企业如何获得本地龙头企业的知识溢出,以及这种知识溢出对其成长的影响。

二、文献回顾:龙头企业知识溢出的社会临近观与认知临近观

知识溢出的概念由马歇尔首先提出,他认为产业集群中的相关知识就像空气一样散布在集群之中,所有的企业只要在集群之中(be there)就可以获得这种知识溢出(Gertler,2001,2003)。在马歇尔对知识溢出的论断中,存在两个基本假设,一是所有的集群企业在知识溢出过程中的地位是相同的,二是本地企业可以自然而然地获得本地知识溢出优势。

后来的学者进一步从三个方面拓展了知识溢出框架。第一,过度地强调本地性知识溢出会带来知识的本地套牢问题。对此,一些学者指出,本地知识必须与全球知识相联系,才能够防止本地套牢的问题。Owen Smith和Powell(2004)基于对波士顿生物科技产业集群的案例研究发现,区域产业集群中决定性的、非累积性的知识通常由全球管道(pipeline)来传播,即全球管道可以有效地传递集群外部知识,实现本地知识的不断更新。其中,全球管道是指集群企业与外地其他主体建立的各种形式的关系。Bathelt,Malmberg和Maskell(2004)进一步提出了本地知识溢出的“本地溢出—全球管道”模型,认为本地知识溢出必须同时依赖于全球范围的知识获取与本地知识的有效溢出才能够实现本地知识与全球知识的有效互动。因此,为了防止本地套牢,本地知识溢出必然要同时考虑从全球网络中获得新知识。

第二,不同的集群企业在知识溢出过程中的地位存在差异。由于全球“管道”面临较高的建立和维持成本,所以并非所有的集群企业都能够直接建立全球管道(Owen Smith和Powell,2004)。于是,一些集群企业开始占据特殊的网络位置从而成为产业集群的“知识守门人”(gatekeepers),它们一方面通过全球“管道”来获得全球范围内的新知识,另一方面与本地其他企业建立各种关系实现知识的本地溢出(Boschma和Ter Wal,2006;Giuliani和Bell,2005;Giuliani,2005)。在知识溢出过程中,这些守门人更多的是作为知识的溢出者,而其他企业则更多的作为知识的接受者。所以,这些守门人的发展决定了本地知识能否有效地跟随、甚至领导全球知识的变化,对区域产业集群的发展起到至关重要的作用,从而成为区域产业集群的龙头企业。

第三,并非所有的本地企业都可以自然而然地获得本地知识溢出。一些学者认为本地中小企业只有具备一定的条件才能够获得来自龙头企业的知识溢出,进而实现企业成长。但在具体条件的研究方面却出现了分歧,可以归纳为两种典型的观点,分别是社会临近观和认知临近观。在社会临近视角下,Stoper(1995)、Storper和Venables(2002)认为本地企业之间的社会网络促进了本地企业之间面对面(face-to-face)的交流,从而使得隐性知识可以有效地在本地企业之间传递。进一步,Bathelt,Malmberg和Maskell(2004)、Owen Smith和Powell(2004)等学者认为本地中小企业与龙头企业之间的社会网络可以促进双方频繁的面对面的交流和互动,进而促进隐性知识的有效传递。因此,社会临近观认为,中观层面的员工流动和微观层面的员工间非正式沟通是集群中知识溢出的重要方式。而在认知临近视角下,Boschma(2005)、Boschma和Wal (2005)、Giuliani(2005)、Giuliani和Bell(2005)等研究从企业之间认知距离/吸收能力的角度来分析集群企业之间的知识转移过程。他们认为集群企业的知识积累是一个演化的过程,企业之间的知识基础存在差异,这种差异形成了本地企业之间的认知距离。正是这种与龙头企业的认知距离决定了中小企业能否从龙头企业获得知识溢出。较小的认知距离使得中小企业可以通过观察和比较来实现监督中学习。同时,Boschma和Wal(2005)以及Morrison和Rabellotti(2005)对意大利产业集群的实证研究发现,集群中的龙头企业并非与所有的企业存在知识转移关系,而仅仅和本地与之认知距离较小的企业存在知识转移。

因而,社会临近观和认知临近观作为两个重要观点引起了学者的进一步思考,对此,一些学者都强调在产业集群中这两种观点都有其价值,都会对龙头企业知识溢出产生影响。但在论述中,他们往往认为二者是一个两种独立的作用机制(Capello,1999),社会临近性和认知临近性对本地中小企业获得龙头企业知识溢出的作用是相互独立的。对此,本研究将从知识转移理论着手,分析中小企业与龙头企业的社会临近和认知临近对中小企业利用知识溢出实现企业成长的影响机制。

三、龙头企业知识溢出对本地中小企业成长的作用机制

结合知识转移理论,本研究对本地中小企业获得龙头企业知识溢出过程进行具体分析。知识转移理论认为,企业间知识的有效转移取决于知识转移/吸收的能力和意愿(Hansen,1999)。应用到本地中小企业接受龙头企业知识溢出实现企业成长的情况,可以认为同时取决于中小企业与龙头企业间的社会临近和认知临近。其中,社会临近决定龙头企业知识溢出的意愿,使得双方愿意知识共享;而认知临近则决定了中小企业能否利用来自龙头企业知识的能力。二者共同决定了本地中小企业能否有效利用龙头企业溢出知识以实现自身成长。

在社会临近观中,产业集群中员工的流转以及员工的非正式接触一直是理论研究的重点。中小企业通过直接吸收龙头企业的员工,一方面可以直接获得这些员工所掌握的龙头企业的知识,另一方面还可以利用这些员工与龙头企业中其他员工的社会关系来获得更多的知识溢出。除了员工流转之外,它们之间还存在着各种形式的社会性接触。基于对Denmark的ICT产业集群中342个工程师的问卷调查数据,Dahl和Pedersen(2003)发现,频繁的非正式接触是员工获得集群中其他企业隐性知识的重要渠道。因此,在其他条件不变的情况下,当本地中小企业与龙头企业建立了紧密的非正式网络时,中小企业可以更有效地吸收龙头企业的知识,从而促进企业成长。这也是社会临近观的主要观点。据此提出假设1及3个子假设。

假设1:本地中小企业与龙头企业的社会临近性促进了中小企业的成长。

假设1a:引进龙头企业的一般员工促进了中小企业的成长。

假设1b:引进龙头企业的核心员工促进了中小企业的成长。

假设1c:中小企业与龙头企业员工之间的非正式接触促进了中小企业的成长。

除了社会临近性,为了有效利用来自龙头企业的知识,中小企业还必须具备与龙头企业相似的知识基础。这种知识基础使得中小企业能够理解来自龙头企业的知识,并利用这些知识实现自身成长。否则,中小企业就很难理解来自龙头企业的知识的价值,更不用说利用这些知识实现自身成长。所以,在其他条件不变的情况下,中小企业与龙头企业之间的认知临近性促进了来自龙头企业知识溢出,从而有利于中小企业成长。据此提出假设2。

假设2:中小企业与本地龙头企业的认知临近性促进了中小企业的成长。

除了社会临近性和认知临近性表现出来的独立作用之外,更重要的是二者对中小企业成长的交互效应。社会临近性对中小企业有效利用知识溢出实现企业成长的作用取决于中小企业与龙头企业的认知临近性。反之亦然。所以只有当中小企业与龙头企业具有较高的认知临近性和社会临近性时,龙头企业才会愿意进行知识溢出,本地中小企业才能够有效利用这些知识实现企业成长。因此,本地中小企业与龙头企业的社会临近性和认知临近性对中小企业成长存在交互效应。据此提出假设3及其3个子假设。

假设3:本地中小企业与龙头企业的社会临近性与认知临近性对于中小企业成长具有正的交互效应。

假设3a:引进龙头企业一般员工与认知临近性对于中小企业成长具有正的交互效应。

假设3b:引进龙头企业核心员工与认知临近性对于中小企业成长具有正的交互效应。

假设3c:与龙头企业员工的非正式互动与认知临近性对于中小企业成长具有正的交互效应。

四、龙头企业知识溢出对中小企业成长的实证研究

本研究的实证分析数据来自于海宁皮革服装产业集群、慈溪小家电产业集群和柳市低压电器产业集群的实地调研。本次实地调查前期邀请相关专家(包括各集群当地协会成员)进行访谈,分别确定了上述三个产业集群中的龙头企业,将除此之外的其他企业均视作该集群中的中小企业,共调查358家中小企业,回收有效问卷210份问卷,其中有效问卷为163份,问卷有效率为77.6%。

(一)变量测量

因变量:企业成长。首先计算出近三年企业员工和企业销售额的平均增长率,按照平均增长率的均值将企业分为一般企业(小于均指)和成长企业(大于等于均指),当企业在员工和销售额方面均表现出成长性时,将该企业归类为成长企业,将其定义为1,否则定义为0。

自变量:中小企业与龙头企业的社会临近性和认知临近性。社会临近性用三个条款进行测量,分别是引进来自龙头企业的一般员工,引进来自龙头企业的核心员工以及本企业员工与龙头企业的员工具有社会性交往等3个问题,采用5点量表打分。在进入logistic回归模型之前先对数据进行了标准化。

认知临近性主要表现为中小企业与龙头企业在知识存量与结构上的差异。本研究采用中小企业的规模来表示中小企业与龙头企业的认知临近性。当中小企业的规模越大时,该企业与龙头企业的知识距离越低,从而双方的认知临近性越高。在实证研究中采用中小企业近三年平均销售额的对数值来表示。

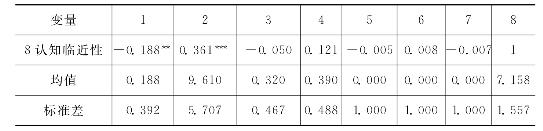

控制变量:企业年龄和产业类型。企业年龄以企业成立到调查年份的时间差来表示。实证样本主要涉及三个产业,为此,本研究定义两个产业分类变量来控制产业差异。其中,慈溪表示慈溪小家电产业集群中的中小企业,柳市表示柳市低压电器产业集群的中小企业。表7-1是实证样本的描述性统计和相关分析结果。

表7-1 研究变量均值、标准差以及相关性

续 表

注:“*”表示0.1的显著水平;“**”表示0.05的显著水平;“***”表示0.01的显著水平。

(二)实证分析

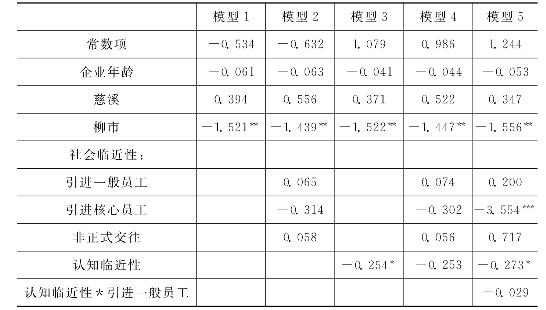

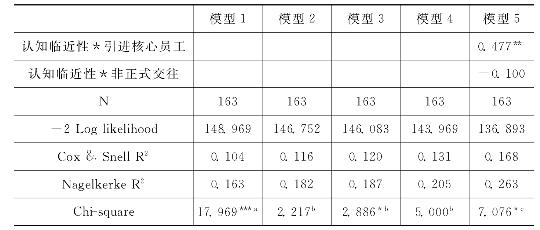

为了验证本研究的3个假设,本研究采取分层回归的方法,利用SPSS13.0软件包以全部进入的方法进行logistic回归分析来实证检验研究假设。模型1首先分析了控制变量对本地中小企业成长的影响。模型2和模型3分别分析了社会临近性和认知临近性对企业成长的影响。模型4分析了社会临近性和认知临近性对企业成长的独立作用。模型5分析了社会临近性和认知临近性对企业成长的交互作用。具体统计分析结果见表7-2。从模型总体拟和情况来看(Chi-square值),模型5的拟和效果显著优于其他4个模型。下面我们将主要根据模型5的统计结果来分析本研究的假设。

表7-2 社会临近与认知临近对企业成长影响的logistic模型分析结果

续 表

注:“*”表示0.1的显著水平;“**”表示0.05的显著水平;“***”表示0.01的显著水平。Chi-square验证不同模型对数据拟和是否存在差异,其中,a表示模型1与截距模型的比较,b表示模型2、3、4与模型1的比较,c表示模型5与模型4的比较。

从模型5来看,在社会临近性的3个维度上,只有“引进核心员工”对中小企业成长具有显著负的作用,“认知临近性”对中小企业成长具有显著负的作用,而“引进核心员工”与“认知临近性”的交互项对中小企业成长具有显著正的作用。这样,根据模型5可以得到如下的logistic模型拟和方程:

![]() “柳市”-3.554ד引进核心员工”-0.273ד认知邻近性”+0.447ד引进核心员工”ד认知邻近性”(1)

“柳市”-3.554ד引进核心员工”-0.273ד认知邻近性”+0.447ד引进核心员工”ד认知邻近性”(1)

因此,可以看出中小企业与龙头企业的社会临近性和认知临近性对企业成长具有显著负的主效应,同时,社会临近性和认知临近性对中小企业成长存在显著正的交互效应。作为社会临近性重要维度的“引进核心员工”对中小企业成长的主效应为-3.554+0.447×7.185[2]=-0.3423。但是,“引进核心员工”对中小企业成长还取决于“认知临近性”的取值,随着“认知临近性”取值的增加,“引进核心员工”对中小企业成长则表现出正的且不断增大的边际效应。例如,认知临近性的下四分位取值为8.125,此时,“引进核心员工”对中小企业成长的边际效应为-3.554+0.447×8.125=0.078。

“认知临近性”对中小企业成长的主效应为-0.237+0.447× 0.000[3]=-0.237。同样,“认知临近性”对中小企业成长的影响还取决于“引进核心员工”的取值,随着“引进核心员工”取值的增加,“认知临近性”对中小企业成长则表现出正的且不断增大的边际效应。例如,认知临近性的下四分位取值为0.907,此时,“引进核心员工”对中小企业成长的边际效应为-0.237+0.447×0.907=0.163。

(三)结果讨论

基于以上实证结果,可以得出两个重要结论。第一,从影响机制来看,区域龙头企业对本地中小企业成长的影响同时依赖于二者之间社会临近性和认知临近性的共同作用。实证研究表明,中小企业与龙头企业的社会临近性和认知临近性的交互项对中小企业成长具有正的影响,所以龙头企业知识溢出的社会临近观和认知临近观的结合可以更好地理解区域龙头企业对本地中小企业的影响。

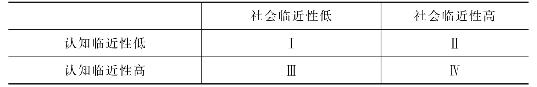

第二,从影响效果来看,区域龙头企业对本地中小企业的影响具有很大局限性。按照社会临近和认知临近均值的高低,可以把本地中小企业分为四类,如表7-3所示。

表7-3 本地中小企业的四种类型

对于第I类中小企业来说,较低的社会临近性和较低的认知临近性意味着这些企业本身就是产业集群中的边缘企业,难以享受龙头企业的知识溢出优势。因此,这一类中小企业也可以作为分析是否存在带动作用的一个标准。对于第Ⅱ类中小企业来说,较高的社会临近性由于缺乏了认知临近的支持,所以虽然可以获得龙头企业的知识溢出,但是却难以利用这些知识实现企业成长。对于第Ⅲ类中小企业来说,虽然企业具备了较高的认知临近性,但是由于较低的社会临近性意味着企业难以获得龙头企业的知识溢出。对于第Ⅳ类企业来说,较高的社会临近性和较高的认知临近性意味着企业可以获得并有效利用来自龙头企业的知识溢出,从而实现企业成长。所以,相对第I类企业,区域龙头企业对第Ⅱ类和第Ⅲ类中小企业来说,不仅不是一种带动作用,反而是一种阻碍作用;只有对第Ⅳ类中小企业来说,区域龙头企业的知识溢出才会表现为一种带动作用。

另外,在实证研究中也发现,社会临近性中仅有“引进核心员工”对中小企业成长具有显著的影响,而“引进一般员工”和员工间的“非正式交往”对中小企业成长的作用并不显著。这一结果就意味着“引进一般员工”和“非正式交往”都难以构建有价值的社会网络。这表明龙头企业的一般员工很少有机会接触到龙头企业的核心知识,所以,中小企业通过引进龙头企业的一般员工就很难获得有价值的知识,也就难以为企业成长带来动力。同样,非正式接触由于其接触目的的随意性将导致知识溢出效果并不像一些学者所强调的那样有效。与其他两种社会机制相比,引进核心员工可能对中小企业成长更有价值。这一方面是因为核心员工为中小企业直接带来他们在龙头企业中学习到的核心知识;另一方面还因为引进核心员工也同时带来了这些核心员工的社会资本,这种社会资本使得中小企业可以接触到更多的有价值的知识。当然,把这种知识真正转化为中小企业成长的动力还需要企业具备与龙头企业一定的认知临近性,这就又回到了二者的交互效应上。

五、研究结论

对于龙头企业对本地中小企业成长的影响,已有对作用机制的研究分别强调了社会临近观和认知临近观两种观点。基于知识转移理论,本研究认为本地中小企业与区域龙头企业的社会临近性和认知临近性分别决定了区域龙头企业知识溢出的意愿以及本地中小企业利用所获得知识的能力,二者的交互作用会对区域中小企业成长具有更大的意义。基于浙江省三个区域产业集群中163家中小企业问卷调查数据,本研究的实证研究发现,本地中小企业与龙头企业的社会临近性和认知临近性对中小企业成长具有显著正的交互作用;而区域龙头企业对本地中小企业成长的带动作用具有很大的局限性。

根据以上结果可以进一步推断出龙头企业外迁对本地中小企业的影响。从短期来看,本地龙头企业的迁出会对与之关系紧密的具有一定规模的本地集群企业产生不利影响,但是对与之关系不紧密的边缘企业没有影响,甚至会带来积极的影响;从长期来看,本地龙头企业的迁出可能意味着本地知识基础和网络结构的重新安排,意味着产业集群的大变革。由于本地龙头企业仅仅对与其具有较高的认知临近性和社会临近性的企业具有显著正的带动作用,而对其他企业不存在积极影响,甚至存在显著的阻碍作用。因此,可以推断出,从知识溢出的角度,本地龙头企业的迁出同时存在有利和不利的影响,在短期内会对与之关系紧密的具有一定规模的本地集群企业产生不利影响,但是对与之关系不紧密的边缘企业没有影响,甚至会带来积极的影响。从长期来看,本地龙头企业的迁出可能意味着产业集群的网络结构的重构,一些边缘企业以及外来者可能占据网络中心位置,从而导致本地知识基础和网络结构的重新安排,这意味着产业集群的大变革。

第三节 FDI迁入对产业集群演进影响机制实证研究[4]

对于发展中国家而言,FDI代表着先进的技术与管理水平,引入FDI可以通过知识溢出来带动东道国的知识积累与知识升级。对于产业集群而言,FDI作为重要的迁入企业对本地产业集群带来了升级机遇,当然也会带来一些挑战。

一、问题提出

经过30多年的发展,产业集群已经成为我国区域和产业经济发展的重要动力。但是,随着劳动力成本的不断提升,我国产业集群开始面临严峻的升级压力。上个世纪90年代,全球价值链理论的出现仿佛为发展中国家产业集群升级提供了一个明确有效的药方(Gereffi,1999)。于是,我国区域政府开始更加积极地引入外资,希望以“腾笼换鸟”的方式引入全球价值链中的核心企业,通过拉近与全球价值链企业的地理距离来获得跨国企业的知识溢出,进而带动本土集群企业的升级。也就是说,引入外商直接投资(FDI),通过FDI企业的知识溢出效应来获得全球的先进知识,进而推动本土集群企业的再次成长。事实上,很多FDI企业进入之后,凭借在全球价值链中的网络位置以及自身更大的规模、更好的管理与更好的业绩一跃而成为产业集群新的“龙头企业”,本研究称之为外生性龙头企业。那么这些FDI企业能否发挥龙头作用,通过知识溢出来带动本土集群企业的升级与成长?

对于本土集群企业能否从FDI的知识溢出中实现自身的技术发展与企业升级,不同的学者持有不同的观点。一种观点强调了产业集群已有的知识积累对FDI知识溢出效应的强化作用,即强化观;另一种观点则强调了FDI的战略隔离机制对知识溢出效应的弱化作用,即弱化观。前者认为本土产业集群在长期发展过程中积累了一定的知识基础,有利于本土企业利用各种联系,吸收消化FDI所溢出的隐性知识,进而促进本土集群企业的升级,从而强化知识溢出效应(Propris和Driffield,2006)。后者认为FDI价值链的全球化策略相对隔绝了与本土集群企业之间的直接与间接联系(王益民和宋琰纹,2007),从而使得FDI这种外生性龙头企业的知识溢出效应大为弱化,甚至对本土集群企业产生不利的挤出效应,进而有可能导致本土产业空心化的危险(刘志彪和张晔,2005)。两种对立的观点要求学术界深入分析FDI知识溢出对本土集群企业升级与成长的影响机制。

二、文献回顾:本土集群企业承接FDI知识溢出的强化观与弱化观

知识溢出是产业集群研究的经典框架,这一概念最早来自马歇尔对产业空气的论述。马歇尔认为产业集群中的知识就像空气一样无处不在,企业只要处于集群之中,就会自然而然地接受本地所充斥的“产业空气”,进而实现企业的快速成长。后来一些学者进一步探讨了“产业空气”的本质,认为集群企业的社会根植性是知识溢出的根本条件。例如,Storper和Venables(2002)指出基于面对面交往的本地社会网络是产业集群内部知识溢出的渠道,因为社会网络中面对面的交往促进了集群中不同主体之间的沟通,有利于主体之间信任的建立,可以有效抑制机会主义行为,实现知识溢出。在长期发展过程中,通过“产业空气”的形式,产业集群虽然已经积累了丰富的相关知识,具备了一定的知识基础,但是也潜伏着知识“本地锁定”的风险。

于是,积极引入FDI开始成为推动产业集群升级与集群企业再次发展的重要手段。因为,蛰伏的“本地锁定”风险要求积极引入FDI,通过FDI企业所带来的“鲇鱼效应”来防止本土集群企业成长中的“本地锁定”问题;而长期积累所形成的知识基础又使得本土集群企业可以有效吸收外资企业所拥有的在全球范围内的新知识,从而带动集群企业的升级与成长。因此,Propris和Driffield(2006)认为FDI进入东道国会直接或间接带来知识转移,而本土集群企业所拥有的一定的知识基础为吸收FDI知识溢出提供了便利,使得本土集群企业可以通过技术模仿、人力资本流动、市场竞争和示范效应等方式获得溢出知识。所以,FDI的知识溢出既激发了本土集群企业的创新意愿,也增强了本土集群企业的创新能力,从而促进发展中国家的产业集群的升级与集群企业的再次成长,即FDI知识溢出效应的强化观。

与强化观不同,另外一些学者则认为FDI主导的全球网络和本土网络的隔离性限制了FDI的知识溢出效应,甚至会对本土集群企业产生挤出效应,即弱化观。一方面,从知识溢出的内容隔离来看,Breschi和Lissoni(2001)指出集群企业会采取各种隔离措施防止自身核心知识的外溢,而外溢的知识通常都是一些与非核心的零散知识(small ideas)。文嫮和曾刚(2005)对上海浦东集成电路产业网络演进的案例研究也发现,全球领先公司对本土集群企业的知识溢出限于所溢出的知识不危害到自身的核心竞争力,而一旦本土集群企业的发展危害到其核心竞争力,全球领先公司将采取各种手段进行打压,从而产生挤出效应。另一方面,从知识溢出的渠道隔离来看,FDI在我国越来越倾向于采用独资而不是合资、合作的形式,这就限制了从合作关系中获得知识外溢的渠道;同时,FDI通常都不是一家迁移,而是涵盖了上下游配套的多家企业的群体迁移,这样FDI仍然与原有的全球合作伙伴保持合作关系,而仅仅将低附加值的业务外包给本土企业,即从生产网络中限制了知识的外溢。渠道隔离的限制就使得本土集群企业难以融入到主流的全球网络之中,而沦为打杂和跑龙套的角色。因此,由于FDI战略隔离机制的存在,有价值的关键知识被封闭在FDI主导的全球网络中,而难以外溢到本土网络之中(王益民和宋琰纹,2007)。也就是说,全球网络与本土网络之间由于FDI的战略隔离机制而难以融合到一起,从而限制了有价值的核心知识的外溢,即FDI知识溢出效应的弱化论。

但是,在演进的力量下,FDI主导的全球网络和本土网络之间并非泾渭分明,二者存在各种知识沟通渠道。最常见的溢出渠道是作为FDI的配套企业。南京大学长三角研究中心对苏锡常等地的本土企业与外资企业配套情况的调查发现,60%的外资企业在当地都有两家以上的本土配套企业,其中本土配套企业数约占配套企业总数的40%(郑江淮等,2004)。除此之外,人员流动与企业衍生也是FDI知识溢出的重要渠道。FDI所具有的先进的技术水平与管理经验培养了一批本土的技术人员与管理人员,这些人员的流动促进了FDI知识的外溢。张晔和梅丽霞(2008)对苏州自行车产业集群的研究发现,台资企业之间的网络联系开始从台干的手中转移到陆干的手中,这些陆干就成为沟通台资网络与本土网络的重要中介。尤其当本土集群具有较强的学习能力和企业家精神时,就能够在外资企业的示范带动和竞争压力下,通过持续的知识积累和自主创新,增强并突出自身优势,进而实现企业成长(朱华晟,2004)。

以上文献研究表明首先,作为外生龙头企业的FDI的知识在本土溢出并非一蹴而就。FDI虽然拥有更为先进的技术与管理的新知识,但是这种先进的新知识在本地溢出并非一蹴而就,而是需要一定的时间和一定条件的形成。其次,本土集群企业在长期的发展过程中所积累的知识基础为消化吸收FDI所溢出的知识提供了便利。第三,FDI的战略隔离机制在一定程度上限制了核心知识的外溢,同时也通过独资和整体迁移限制了知识溢出的渠道。第四,随着产业集群的演进,本土企业通过为FDI做配套,通过人员流动以及企业衍生等形式在一定程度获得了FDI的知识溢出。

因此,从研究内容上看,已有研究指出了促进与阻碍FDI知识溢出效应的各种因素,并分析了FDI是否对本土集群企业存在知识溢出效应,但是还很少直接实证检验FDI知识溢出对本土集群企业升级与成长的具体影响。从研究方法来看,现有多数研究都是集中于区域层面,通常采用区域层面的统计数据或者特定区域产业集群的发展案例进行研究,但是在企业层面实证分析FDI知识溢出对本土集群企业升级与成长影响的研究还比较少。例如,张晔和梅丽霞(2008)虽然以案例的形式指出苏州产业园区中台资网络与本土网络已经出现融合的情况,但是没有从微观集群企业层面通过大样本调查来实证检验这种融合对本土集群企业升级与成长的影响。

所以,在已有研究的基础上,本研究在微观企业层面,从本土集群企业的视角,综合分析本土集群企业的吸收能力、FDI知识溢出的途径对本土集群企业成长的影响机制,在此基础上利用浙江嘉善木业中的本土集群企业接受FDI知识溢出以实现企业成长的实地调查数据进行深入的统计检验。(www.chuimin.cn)

三、FDI知识溢出对本土集群企业成长的影响机制

知识转移理论认为,知识转移的效果取决于知识转移方的转移意愿、知识转移的渠道和知识接受方的接受能力。应用到FDI知识溢出的情况,可以发现,尽管FDI并不希望知识溢出,并且采用了战略性的网络隔离机制来限制知识的本土溢出(王益民和宋琰纹,2007),但是任何企业都并非真空中的企业,都不可能与本土集群企业完全隔离(朱华晟,2004;张晔和梅丽霞,2008)。在演进的力量下,FDI所构建的全球网络与本地集群企业的本土网络之间存在各种沟通机制,从而成为FDI知识向本土集群企业溢出的渠道。本土集群企业在长期的发展过程中,也会形成一定的知识吸收能力,从而有利于吸收FDI溢出的知识,进而实现企业升级与持续成长。基于这一思路,本研究认为FDI知识溢出的渠道与自身的吸收能力均会影响到本土集群企业成长。

(一)FDI的知识溢出途径与本土集群企业成长

FDI虽然努力防止知识的外溢,但是FDI企业也并非铁板一块。事实上,FDI企业存在两种典型的知识溢出途径,分别是基于商业合作的知识溢出和基于人员流动的知识溢出(Cappello和Faggian,2005)。前者是指本土集群企业与FDI企业之间的正式合作关系,即为FDI企业做配套的情况;后者主要包括员工流动和企业衍生,其中员工流动是指各类人员离开FDI进入本土集群企业之中的情况,企业衍生则是指各类人员离开FDI企业直接在本地进行创业的情况。因此,FDI知识溢出主要包括直接合作、员工流动和企业衍生三种途径。

三种形式的知识溢出一方面实现了FDI企业知识的直接溢出。具体来说,企业间合作主要通过FDI所提出“苛刻要求”和“生产指导”的形式实现(Schmitz,2004);员工流动和企业衍生则涉及拥有FDI企业内部知识载体(即人)的直接溢出,也就实现了知识的溢出。另一方面也通过社会网络的形成促进了集群中人与人之间的非正式交往,进而促进了知识的持续外溢,即Storper和Venables(2002)所说的基于社会网络的面对面的交流将会促进知识在本地的迅速溢出。所以,如果本土集群企业能够与FDI企业建立以上三种形式的关系,那么将会有利于本土集群企业获得FDI企业的知识溢出,从而促进本土集群企业成长,据此提出假设1、假设2和假设3。

假设1:来自FDI企业的直接合作促进了本土集群企业的成长。

假设2:来自FDI企业的员工流入促进了本土集群企业的成长。

假设3:来自FDI企业的企业衍生促进了本土集群企业的成长。

(二)本土集群企业的吸收能力与本土集群企业的成长

FDI知识外溢理论认为本土企业的吸收能力决定了FDI知识溢出效应的强度(陈涛涛,2003)。对于集群企业而言,本土长期的知识积累使得集群企业具备了较高的吸收能力,从而有利于本土集群企业吸收来自FDI的知识溢出,从而有利于集群企业的再次成长,即前文所提到的强化论的观点。从知识转移的角度来看,也只有本土集群企业具备了较高的吸收能力时,本土集群企业才能够有效吸收消化来自FDI的溢出知识;而双方的知识基础差别很大时,本土集群企业就很难理解来自FDI溢出知识的价值,更不用说利用这些知识实现企业成长。据此提出假设4。

假设4:自身较高的吸收能力促进了本土集群企业的成长。

(三)FDI知识溢出途径与自身吸收能力对本土集群企业成长的交互效应

FDI知识溢出途径为本土集群企业提供了来自FDI企业的先进知识,自身的吸收能力决定了本土集群企业能否有效吸收这些先进知识。以上两个方面除了表现出来的独立作用之外,更重要的是二者对本土集群企业成长的交互效应。也就是说,FDI知识溢出的有效利用取决于本土集群企业自身的吸收能力,而自身吸收能力对本土集群企业成长影响的大小也同样取决于能否有效建立获得FDI知识溢出的途径。因此,可以认为FDI知识溢出途径与自身吸收能力对本土集群企业成长的交互效应。据此提出假设4、假设5和假设6。

假设5:来自FDI企业的直接合作与自身的吸收能力对本土集群企业成长具有正的交互效应。

假设6:来自FDI企业的员工流入与自身的吸收能力对本土集群企业成长具有正的交互效应。

假设7:来自FDI企业的企业衍生与自身的吸收能力对本土集群企业成长具有正的交互效应。

四、基于嘉善木业本土集群企业的实证研究

(一)FDI与嘉善木业的发展阶段

嘉善县隶属于浙江省北部的嘉兴市,以木业产业集群闻名于全国,2007年底,嘉善共有木业企业571家,其中外资企业52家。嘉善木业的发展历史体现了FDI企业与本土企业互动发展的典型特征。嘉善木业经历了三个发展阶段。1987—1996年为台资导入与本土木业企业起步阶段。这一阶段以引进台商合资企业中兴木业有限公司为标志。中兴木业一方面带动了30多家台资企业的进入,另一方面也衍生出众多的本土胶合板厂,从而促进了嘉善木业发展的早期发展。1997—2002年为嘉善木业企业发展阶段。这一阶段以企业打品牌和全面推行低甲醛为标志,“嘉善板”的质量大幅提升,本土集群企业规模也随之大幅扩张,从而推动嘉善木业加快发展。2000年,嘉善的胶合板生产能力占国内生产总量的三分之一。2002年至今为台资再进入与本土企业再提升阶段。这一阶段以台商独资的台升木业等企业进入为标志。这些FDI企业的直接进入延长了嘉善木业的产业链、提升产业层次嘉善木业从“胶合板时代”开始走向“家具时代”。[5]

本研究选择嘉善木业产业集群进行实证分析的原因在于以下4个方面。第一,嘉善木业的三大龙头企业均为FDI企业,分别是台升实业、华悦木业和永鹏实业[6]。台升实业2002年落户嘉善,投资达1.6亿美元,是亚洲第一、世界第三的台升国际集团在华东地区的一个重要生产基地,主要生产家具系列产品及木制零配件,主要销往美国。华悦木业2003年落户嘉善,是香港梦天集团下属的骨干企业,总投资3000万美元,产品远销欧洲与日本。永鹏实业是台商独资企业,于2006年落户嘉善,总投资2.4亿美元,注册资本8000万美元,产品全部外销。这三家企业凭借较大的规模、更好的生产与管理经验而成为嘉善木业的(外生性)龙头企业。第二,三大FDI企业在迁入初期主要依托原有的网络组织生产,与本土集群企业关联度不高。其中比较典型的是台升实业,台升2002年落户嘉善,也带来了世界500强企业“阿克苏·诺贝尔涂料”和德承家具(嘉善)有限公司、振旋家具(嘉善)有限公司等20多家家具企业以及配套企业落户嘉善,这体现了台资企业集体迁移的典型特征。第三,经过多年的发展,三大FDI企业与本土集群企业的关联度在不断增加,知识溢出的渠道已经出现。这一方面表现为三大FDI企业开始把一些本土的供应商纳入到自身的生产网络之中,另一方面表现为三大FDI企业的一些员工开始流入到本土集群企业之中,其方式或者是直接进入本土集群企业,或者是直接在本土进行创业,即企业衍生。第四,这就带来一个关键问题,FDI企业能否通过知识溢出带动本土木业企业的升级与成长?这一问题关系到评价嘉善木业外资引进的效果,关系到嘉善木业集群企业的升级,也关系到嘉善区域经济的持续发展,所以迫切地需要通过实地调查进行深入的实证分析。

(二)回归模型设定与变量测量

为了检验FDI企业的知识溢出对本土集群企业成长的影响,本研究通过多元线形回归进行统计分析,回归模型设计以及相应的变量测量如下。

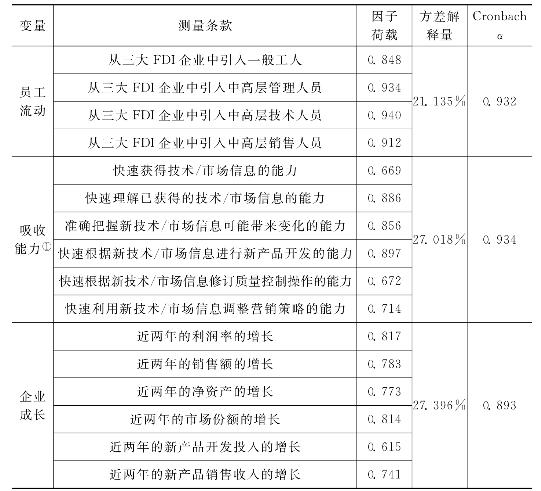

因变量:企业成长。Delmar和Davidsson(1998)与Weinzimmer、 Nystrom和Freeman(1998)对企业成长的测量方法进行了综述,认为资产增长、销售额增长、员工数增长及市场份额增长等四个方面是测量企业成长的主流方法。邬爱其(2004)从以上四个方面以Likert量表的形式对浙江集群企业成长进行了测度。因此,借鉴邬爱其(2004)研究成果,本研究从利润率增长、销售额增长、净资产增长及市场份额增长等四个方面设计6个条款(见表7-4),具体采用与本地同行比较的方法来测量本土集群企业成长。

自变量:来自FDI企业的直接合作,来自FDI企业的员工流入,来自FDI企业的企业衍生以及本土集群企业的吸收能力。来自FDI企业的直接合作(简称为“直接合作”)可通过询问“与本地同行相比,企业与本地三大FDI企业的业务往来”,利用5分量表进行测量[7]。借鉴Capello和Faggian(2005)的研究成果,来自FDI企业的员工流入(简称为“员工流入”)可采用4个条款进行测量,分别是与本地同行相比,从三大FDI企业中引入一般工人、中高层管理人员、中高层技术人员以及中高层销售人员等,通过5分量表进行测量[8]。来自FDI企业的企业衍生(简称为“企业衍生”)通过询问“企业主是否曾经在本地三大FDI企业中工作过”进行测量,采用“0-1”变量刻度。对于本土集群企业的吸收能力(简称为“吸收能力”),本研究从过程的角度,借鉴Jansen、Bosch和Volberda(2003)和韦影(2005)已有的测量条款,通过7个条款从知识的获取能力、消化能力、转换能力及利用能力等四个维度(Zahra和George,2002)进行测量。在测量方法上,利用5分量表,通过与本地同行相比的方式进行测量[9]。

控制变量:企业在本地的社会根植性与企业规模。由于调研对象是同一产业集群中的集群企业,所要解释的因变量是同一产业集群之中的集群企业之间成长性的差异,所以影响企业成长的很多环境因素都可以自然控制住(例如所处的产业环境、所面临的产业政策等),而只有一些集群企业的特质性因素才能成为本研究的控制变量。

“知识溢出”框架认为集群企业的成长依赖于企业在本地的社会根植性(Storper和Venables,2002),集群企业在本地的社会根植性自然成为重要的控制变量。企业的社会根植性表现在企业所拥有的本地社会关系的质量与数量(邬爱其,2004)。由于集群企业的本地性社会关系难以直接测度;同时,根据作者对浙江很多集群企业的访谈发现,集群企业的社会根植性与企业存在的年限密切相关,企业年龄越大,企业在本地的社会关系越多,所以本研究以企业年龄作为企业在本地的社会根植性的代理变量。

除了企业在本地的社会根植性之外,企业规模是企业成长研究的常用控制变量(邬爱其,2004),也成为回归分析的控制变量。按照通常做法,采用近两年员工数量平均值的自然对数进行测量。

(三)问卷调查与样本描述性统计

本研究从作为知识接受方的本土木业集群企业的视角进行问卷设计。调查问卷内容主要包括四个模块,分别是企业基本情况、来自FDI企业的知识溢出渠道、本土集群企业的吸收能力以及企业成长状况。2008年5月笔者对嘉善木业中的本土集群企业发放60份调查问卷,请企业的中高层管理人员进行填写,通过直接发放和当场回收的方法来提高问卷回收率,结果回收51份有效问卷,有效问卷回收率为85.0%。

利用调查数据,本研究进行了效度和信度分析。首先,员工流动、吸收能力与企业成长的测量条款均借鉴已有文献成熟的测量条款,并根据笔者的实地访谈经验进行调整,这就保证了变量测量的内容效度(content validity)。其次,基于调查数据,对以上三个变量的17个条款共同进行验证性因子分析来检验测量条款的聚合效度(convergent validity),具体结果见表7-4[10]。因子分析表明,不存在明显的交叉荷载的情况,测量条款具有较好的聚合效度。再次,对16个测量条款之间进行了相关分析,结果表明各个变量测量条款内部的相关性明显高于与其他变量测量条款的相关性,表明测量条款具有较好的区分效度(discriminant validity)。最后,采用Cronbachα检验测量条款的信度,具体见表7-4。结果表明,三个变量的Cronbachα系数均超过0.8,表明具有较高的内部一致性。

表7-4 员工流动、吸收能力与企业成长的因子分析结果与Cronbachα系数

注:验证性因子分析利用方差最大法进行旋转,提取特征根大于1的因子。KMO值为0.800,Bartlett Chi-Square值为701.513,在0.001的显著性水平上显著,表明适合做因子分析。其中,因子荷载是旋转后的因子荷载;方差解释量是旋转后的数据,是生成因子相对于16个测量条款的方差解释量,累计达到75.549%。

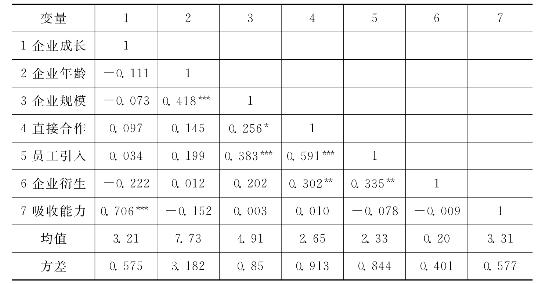

随后,利用测量条款通过简单平均生成员工流动、吸收能力与企业成长等三个变量的测量值,并与其他变量一起进行了相关性分析与描述性统计,具体见表7-5。从FDI知识溢出的渠道来看,直接合作和员工流入的均值均大于1,企业衍生的均值大于0,表明嘉善木业中的FDI企业存在外溢的渠道,FDI主导的全球网络与本土网络并非完全隔离。

表7-5 研究变量均值、标准差以及相关分析结果

注:“*”表示0.1的显著水平;“**”表示0.05的显著水平;“***”表示0.01的显著水平。

(四)回归分析

为了验证所提出的7个假设,利用SPSS13.0软件,以全部进入的方法进行线性分层回归分析进行统计检验。模型1首先分析了2个控制变量对本土木业企业成长的影响。模型2和模型3分别分析了3个知识溢出途径和吸收能力对企业成长的影响。模型4则综合分析了知识溢出途径和吸收能力对企业成长的影响。在此基础上,模型5、模型6、模型7和模型8进一步分析了3个FDI企业知识溢出途径与吸收能力的交互项[11]对本土集群企业成长的影响。

在回归分析中,采用VIF值检验模型的多重共线性问题,所有的VIF值均小于2.2[12],表明不存在显著的多重共线性问题。采用D-W值检验模型的一阶序列相关问题,所有D-W值均在2附近,表明不存在显著的一阶序列相关问题,具体见表7-6。

为了防止遗漏重要变量,本研究利用两阶段回归的方法对“企业年龄”“企业规模”“直接合作”“员工引入”以及“企业衍生”分别进行了内生性检验[13]。具体来说,对于每个变量,首先以其为因变量进行回归分析,利用SPSS软件生成残差项;随后以“企业成长”对该残差项进行回归,通过分析该残差项的显著性来检验各个自变量的内生性问题(伍德里奇,2003)。两阶段回归分析表明,以上变量并不存在显著的内生性,采用OLS方法具有估计的一致性。

表7-6 FDI知识溢出对本土集群企业成长影响的回归分析结果

注:“*”表示0.1的显著水平;“**”表示0.05的显著水平;“***”表示0.01的显著水平。F Change验证不同模型对数据拟和是否存在差异,其中,a表示该模型与模型1在R2比较的显著性;b表示该模型与模型2在R2比较的显著性;c表示该模型与模型3在R2比较的显著性;d表示该模型与模型4在R2比较的显著性。

从模型2、模型3和模型4的统计分析结果来看,假设1、假设2和假设3没有得到证实,其中企业衍生对本土集群企业成长反而具有显著负的影响;假设4得到证实,即较高的吸收能力有利于本土集群企业成长。模型5、模型6和模型7的统计分析结果表明,加入“直接合作*吸收能力”的模型5的R2比模型4的R2高出0.048,F Change检验表明△R2 在0.05的显著性程度上显著,表明模型4对因变量的拟合程度显著优于模型3。与之类似,加入“员工引入*吸收能力”的模型6的R2比模型4 的R2高出0.056,F Change检验表明△R2在0.01的显著性程度上显著,表明模型6对因变量的拟合程度显著优于模型4。与之不同,加入“企业衍生*吸收能力”的模型7的R2与模型4的R2相差为0.000,并且F Change检验表明△R2并不显著。同时进入三个交互项的模型8的R2比模型4的R2高出0.056,F Change检验表明△R2在0.01的显著性程度上显著,表明相对模型4,加入交互项对企业成长的方差解释具有增量的贡献。因此,虽然交互项加入提高了模型的拟合程度,但是影响方向却与本研究假设相反,所以假设5、假设6和假设7均没有得到证实。

(五)结果与讨论

以上统计分析的结果可以归纳为以下三点。第一,获得FDI企业知识溢出并不能直接推动本土集群企业成长,其中企业衍生与本土集群企业成长反而具有显著负的影响。第二,吸收能力有利于本土集群企业成长。第三,FDI的知识溢出与本土集群企业较高的吸收能力对本土集群企业成长不仅没有正的强化作用,反而具有负的强化作用,这就意味着具有更高吸收能力的本土集群企业在吸收FDI知识溢出时对自身的成长具有更大的破坏作用。这就要求对FDI溢出知识的性质以及本土集群企业吸收能力的本质进行更为深入的探讨。

第一,FDI企业的知识发展轨迹与本土集群企业知识发展轨迹并非重合,也不仅仅是先进与落后的简单划分,至少从短期来看,二者沿着两条相对独立的轨迹进行发展,这就不仅大大弱化了FDI知识溢出对本土集群企业成长的推动作用,甚至带来了知识整合的阵痛。王益民和宋琰纹(2007)提出了本土集群企业的升级悖论,认为FDI企业代表了根植于全球网络的知识发展路径,而本土集群企业则代表了根植于本土网络的知识发展路径。也就是说,本土化知识体系和全球化知识体系在知识结构上还存在较大的差异,两大体系之间仍然在相对独立的轨道上发展。所以,本土集群企业在吸收来自FDI企业溢出的知识时,将会带来各种知识整合的问题,甚至会提高企业的运营成本。例如,曾经在台资企业工作过的一名工程师对作者说,从产品质量管理来说,台资企业确实存在很多有效的成本控制方面的经验,在台资企业中,这些管理方法可以有效的执行,只不过这种执行力更多地依赖“台干”自身的权威。但是,由于“陆干”缺乏相应的执行权威,这些相对先进的管理方法形式上虽然容易学习,但是在本土集群企业中却不仅难以有效执行,反而有可能会增加企业的成本。所以,接受来自FDI企业的知识溢出并不意味着能够直接推动集群企业成长。因此,在本研究的实证研究中,来自FDI企业的知识溢出途径与本土集群企业成长的促进作用并不显著(例如“直接合作”和“员工引入”),甚至会出现显著负的影响(例如“企业衍生”)。

第二,本土集群企业长期发展所形成的较高的吸收能力会促进自身沿着原有的发展路径成长。吸收能力虽然意味着企业可以更有效地吸收消化外部的知识,但是较高的吸收能力也并不意味着企业可以轻松地吸收消化全新的知识。这是因为吸收能力依赖于企业在长期的发展过程中的知识积累,依赖于企业目前的知识结构,所以吸收能力具有显著的对象专用性(partner-specific)特征(Lane和Lubatkin,1998),即对特定知识领域的知识能够进行有效地吸收,而超出这一领域,其效果则大打折扣。因此,对于本土集群企业来说,在长期发展过程中所形成的吸收能力同样具有一定的对象专用性,即更倾向于吸收符合本土化知识体系的知识。这样,具备较高吸收能力的本土集群企业在一定程度上保证了企业能够按照原有的发展路径较为稳定的发展。这也就是为什么本研究的实证结果表明自身较高的吸收能力能够促进本土集群企业的快速成长。

第三,本土集群企业吸收能力的对象专有性特征在促进企业按照原有路径发展的同时,也带来了知识吸收的本地锁定问题,因而在吸收消化来自FDI企业溢出知识时,存在更大的知识整合阵痛,面临着更大的不确定性。无可否认,相对本土产业集群的知识积累,FDI企业必然具有很多值得本土集群企业学习的地方,FDI知识溢出的途径为本土集群企业学习这些知识提供了机会。但是,学习与整合并非一蹴而就,尤其在本土集群企业还沿着原有的轨迹稳定发展及本土集群企业在稳定的发展中形成了较高的吸收能力时,这种知识整合将会带来更大的成本与风险。这就有些类似于南辕北辙:本土集群企业自身所具有的较高的吸收能力有利于企业走本土化的发展道路,而来自FDI企业的知识溢出则为本土集群企业走向全球化提供了便利;因而较高的吸收能力在吸收来自FDI企业知识溢出实现本土集群企业成长方面,不仅没有积极的作用,反而具有消极的影响。也就是说,具有更高吸收能力的本土集群企业在吸收消化来自FDI企业知识的时候需要克服更大的来自反方向的惯性。这就解释了为什么本研究的实证结果表明吸收能力与来自FDI企业知识溢出途径对本土集群企业成长具有显著负的交互效应。

第四,接受FDI企业知识溢出实现本土集群企业成长有赖于内生性龙头企业发挥其“知识守门人”的职能。对比本章7.2的实证研究可以清楚看到这一点。本章7.2对浙江省海宁皮革、柳市低压电器、慈溪小家电等三个产业集群中龙头企业知识溢出对本地中小集群企业成长影响机制的研究表明,龙头企业对于本地同时具备知识获取渠道和较高吸收能力的本地中小集群企业具有显著的带动作用,即通过知识溢出推动本地中小集群企业的成长。事实上,海宁皮革、柳市低压电器、慈溪小家电等三个集群中的龙头企业都是内生性的本土企业,即使存在外资的成分,仍然保留了“以我为主”这一核心要素。这种内生性的龙头企业同时熟悉本土化的知识体系和全球化的知识体系,从而作为“知识守门人”通过知识溢出对本地中小集群企业产生明显的带动作用。与之不同的是,嘉善木业的三大龙头企业都是由FDI产生,是以空降兵的形式,凭借所拥有的技术优势、规模优势与品牌优势而成为本地的龙头企业,即外生性的龙头企业,因而在通过知识溢出带动本土集群企业成长方面就需要一个知识转化与本土化的过程。因此,接受FDI企业知识溢出实现本土集群企业成长,就需要一个本土化的内生性龙头企业作为桥梁来沟通全球化的知识体系与本土化的知识体系,实现全球知识的本土化改造,进而带动本土集群企业成长。

五、研究结论

升级是我国产业集群现阶段面临的核心问题。随着全球价值链理论的兴起以及区域政府吸引外资的力度加大,FDI知识溢出对本土集群企业成长影响开始成为政策制定者、企业界与学术界共同关注的问题。面对学术界目前出现的“强化观”与“弱化观”,本研究在微观层面,从本土集群企业的视角,理论分析了本土集群企业接受来自FDI企业知识溢出以实现企业成长的过程,并以嘉善木业的本土集群企业为调查对象,利用大样本问卷调查数据,实证分析了FDI知识溢出对本土集群企业成长的影响。

与已有的“强化观”或“弱化观”的逻辑不同,本研究表明:FDI企业主导的全球网络与本土集群企业参与的本土网络并非完全隔离,在各种力量的推动下,FDI企业存在各种知识溢出的途径。但是由于FDI与本土集群企业分别沿着两条相对独立的知识发展轨迹演化,所以获得FDI企业知识溢出并不能直接推动本土集群企业成长,其中来自FDI企业的企业衍生与本土集群企业成长反而具有显著负的影响。同时,由于吸收能力的对象专用性特征,本土集群企业较高的吸收能力在促进企业按照原有路径发展的同时,也带来了知识吸收的本地锁定问题,使得企业在吸收来自FDI企业溢出知识时,面临着更大的风险。所以,本土集群企业较高的吸收能力在利用FDI的知识溢出促进企业成长方面,不仅不会带来积极作用,反而会表现出一定的消极影响。

对于区域政府来说,外资引进只是本土产业集群升级战略的第一步;为了更有效地利用FDI企业的知识溢出,区域政府还需要进一步关注FDI溢出知识的本土化过程,即把FDI溢出的知识转化为能够为本土集群企业所利用的本土化知识,从而纳入到本土的知识结构之中。本研究认为在这一过程中,培育本土化的龙头企业至关重要,因为这种本土化的内生性龙头企业往往作为全球化知识与本土化知识的转化桥梁,是本土集群企业获取全球先进知识的“知识守门人”。

当然,这一研究也存在一些不足。一是,样本量还有待进一步扩大。51份有效调查问卷确实不多。如果有效问卷足够大,本研究就可以进行深入的模型稳健性分析。二是,为了扩大结论的外部效度,还有必要对其他产业集群进行更为深入的实证分析。例如对江苏、广东等地产业集群进行深入的实证研究,通过对比研究可以发现更多有意义的结论。三是,嘉善木业集群中的FDI企业都是台资和港资的企业,为避免局限性可以对其他拥有来自欧美和日本FDI企业的产业集群进行深入研究,分析其他国家和地区的FDI企业知识溢出对本土集群企业成长的带动作用。

第四节 本章小结

本章探讨了区域产业集群背景下,核心企业迁移对区域发展的影响;重点探讨了本地龙头企业外迁对当地产业集群演进的影响,以及FDI迁入对当地产业集群演进的影响机制。所得到的研究结论如下。

第一,资源和网络是集群企业迁移影响产业集群演进的两大路径。在产业集群背景下,区域产业集群的演进表现为当地资源与当地网络的研究。企业的迁入和迁出通过改变当地产业集群的资源基础与网络结构而影响当地产业集群的演进方向。

第二,从短期来看,本地龙头企业的迁出会对与之关系紧密的具有一定规模的本地集群企业产生不利影响,但是对与之关系不紧密的边缘企业没有影响,甚至会带来积极的影响;从长期来看,本地龙头企业的迁出可能意味着本地知识基础和网络结构的重新安排,意味着产业集群的大变革。本研究并没有直接分析本地龙头企业迁出对产业集群演进的影响,而是实证分析了本地龙头企业对本地中小集群企业成长的影响。研究表明,本地龙头企业仅仅对与其具有较高的认知临近和社会临近的企业具有显著正的带动作用,而对其他企业不存在积极影响,甚至存在显著的阻碍作用。因此,可以推断出,从知识溢出的角度,本地龙头企业的迁出同时存在有利和不利的影响,在短期内会对与之关系紧密的具有一定规模的本地集群企业产生不利影响,但是对与之关系不紧密的边缘企业没有影响,甚至会带来积极的影响。从长期来看,本地龙头企业的迁出可能意味着产业集群的网络结构的重构,一些边缘企业以及外来者可能占据网络中心位置,从而导致本地知识基础和网络结构的重新安排,这意味着产业集群的大变革。

第三,FDI迁入对产业集群演进的影响具体表现为:FDI企业主导的全球网络与本土集群企业参与的本土网络并非完全隔离,在各种力量的推动下,FDI企业存在各种知识溢出的途径,但是由于FDI与本土集群企业分别沿着两条相对独立的知识发展轨迹演化,所以获得FDI企业知识溢出并不能直接推动本土集群企业成长,其中来自FDI企业的企业衍生与本土集群企业成长反而具有显著负的影响。同时,由于吸收能力的对象专用性特征,本土集群企业较高的吸收能力在促进企业按照原有路径发展的同时,也带来了知识吸收的本地锁定问题,使得企业在吸收来自FDI企业溢出知识时,面临着更大的风险;所以,本土集群企业较高的吸收能力在利用FDI的知识溢出促进企业成长方面,不仅不会带来积极作用,反而会表现出一定的消极影响。

【注释】

[1]吴波、杨菊萍:《区域龙头企业的知识溢出与本地中小企业成长——基于浙江省三个产业集群中小企业调查的实证研究》,《科学学研究》2008年第1期。

[2]7.185是“认知临近性”的均指。

[3]0.000是“引进核心员工”的均指。

[4]吴波:《FDI知识溢出与本土集群企业成长——基于嘉善木业产业集群的实证研究》,《管理世界》2008年第10期。

[5]资料来自中国家具网:嘉善木业走进“家具时代”,具体见http://www.jiaju.cc/newsshop/news_call/news_05/2005920/200592082959.php。

[6]资料来自嘉善政府网:重点企业,具体见http://www.jiashan.gov.cn/col/col241/index.html。

[7]5分量表的选项分别是“没有”“很少”“一般”“较多”“很多”。在问卷输入时,从1 -5进行赋值。

[8]同上。

[9]5分量表的选项分别是“差很多”“比较差”“大致相当”“比较好”“好很多”。在问卷输入时,从1-5进行赋值。下面企业成长设计方法与此相同。

[10]在验证性因子分析中,剔除了吸收能力的一个测量条款。

[11]为了避免交互项与构成变量之间的相关性而带来的共线性问题,根据通常做法,采用均值中心化数据相乘生成交互项(Aiken和West,1991)。

[12]出于版面安排的考虑,没有在文章中展示。

[13]由于“吸收能力”没有与其他自变量相关,所以没有进行内生性检验。

有关区位迁移与企业成长理论与实证研究的文章

由此看来,以上油气产业集群竞争力内涵界定从竞争力的要素、结构和能力三方面对油气集群竞争力作了较全面的揭示,同时又融入了整合的思想。具体到本研究油气集群竞争力层面,其相对性则表现为油气企业以集群形式发展时,相对于分散状态所具有的集群整体层面的竞争力。......

2023-11-27

第一节促进企业成功迁移的对策建议企业迁移并不是一个独立的决策节点,而是实现“企业—区位”动态匹配的长期、复杂过程。最后,以企业资源需求为标准,对照各个潜在目标区位的资源供给评价,确定其“企业—区位”的结构性匹配度。......

2023-11-29

尽管Porter在《国家竞争优势》一书中提到:产业集群的竞争力,大于各个部分加起来的总和,在产业集群中,有竞争力的产业提升另一个产业是正常趋势,它的扩张方向是由产业集群内部普及到全国[22]。......

2023-11-27

油气产业集群形成对油气资源的依赖性使得油气产业集群的地理区域分布与油气富集区密切相关。因而,油气产业集群不仅是一个网络系统,而且呈现动态演化的特征。......

2023-11-27

由此看来,产业集群竞争力和企业竞争力一样,其形成也需要资源整合的过程,即产业集群竞争力形成同样也符合RIBV。若对照企业资源整合观,产业集群资源整合观则可以描述为通过将集群所拥有的资源加以整合和合理配置,提高集群资源价值,从而创造集群竞争力。......

2023-11-27

吴晓波等提出,除了基于RBV资源二分法划分的异质性资源和同质性资源外,集群资源还应包括存在于集群内部为集群企业所共享而对集群外部企业排斥的共享性资源,即集群竞争力资源划分为异质性资源、同质性资源和共享性资源[82]。以上资源及产业集群资源分类研究为油气资源产业集群资源要素分析提供了基础。......

2023-11-27

在以上基础上,重点参考美国哈佛大学战略与竞争力研究所的“集群分布测定项目”指标,最后确定油气集群竞争力由竞争实力和竞争潜力两类构成。重点参考美国哈佛大学战略与竞争力研究所提出的“集群分布测定项目”,同时借鉴胡健等、苏文、杜小武等对油气产业竞争力评价指标的研究[1,10,171],确立油气产业集群竞争实力具体由以下指标构成:油气产量、经济效益、创造就业。......

2023-11-27

相关推荐