在后福特主义积累体制中形成的以这两个方面为基础的资本主义国家类型可称之为“熊彼特主义竞争国家”。......

2023-11-29

8.3 走向熊彼特主义工作福利后民族政治体?

在全球化造成的国家转型的主要趋势与反趋势以及全球化的知识基础的经济这两个因素的共同影响下,杰索普指出资本主义国家的转型对应着四个维度上的变迁:(1)从凯恩斯主义的充分就业共识、李斯特主义的发展生产力优先,转向熊彼特主义的“创新”经济、“知识”经济,国家的干预职能和领域发生了深刻的结构变化,亦即熊彼特主义竞争国家的兴起;(2)从社会再生产的福利模式转向工作福利模式,社会政策和集体消费不断屈从于提高结构性/系统性的国际经济竞争力的需求;(3)从民族国家尺度在决定超经济因素的经济与社会功能时占据首要性,转向全球化背景下后民族国家的尺度相对化;(4)从国家干预是弥补市场失灵的主要手段,转向强调用公私合作伙伴与其他自组织治理机制来弥补跨界网络经济中的市场失灵与国家失败。[9]结合着这些变化,杰索普预测资本主义国家的未来将走向熊彼特主义工作福利后民族政治体。[10]

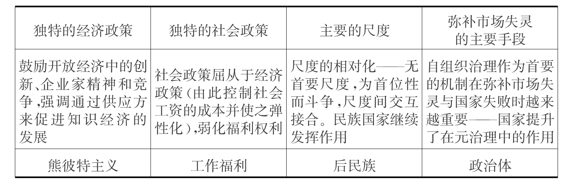

熊彼特主义工作福利后民族政治体在四个维度上体现了它的新特征(参见表8.1):

表8.1 熊彼特主义工作福利后民族政治体

(1)就其保障那些以利润为目的的私人企业自身无法维持的经济条件而言,熊彼特主义工作福利后民族政治体是熊彼特主义的。它试图在相对开放的经济中通过干预生产和投资以及尽可能增强有关经济领域的结构/系统竞争力,以此推动持续的知识创新和全球经济适应性,促进知识基础的经济的发展,企业家精神、由创新所驱动的系统和结构的竞争力成为当代资本主义国家经济功能成功运行的核心。(2)就保障作为虚拟商品的劳动力的再生产所需之复杂条件这个特有的功能上,熊彼特主义工作福利后民族政治体是工作福利体制的。社会政策从属于经济政策,被包括在经济政策之下的是劳动力市场的弹性化、雇佣承载能力的振兴、发展全球化的知识基础的经济、培养结构和系统的经济竞争力。与凯恩斯主义福利民族国家努力扩大公民的社会权利不同,它更关注提供有利于企业的福利服务,试图下压社会公共开支、社会工资成本,试图借助再教育、再培训、资格审查等手段强迫有劳动能力的公民积极参加工作。(3)与过去经济管理和政治权力领土化的民族尺度优先相比,熊彼特主义工作福利后民族政治体是后民族的。这个趋向是由其他空间尺度和活动地平的激增及其重要性的扩大所引起的,但这种状况并不代表民族经济在国际竞争中不再重要,也不意味着民族国家的消亡。由于全球的、跨国的、城市的和地方的空间之间协调合作的日益扩大,资本主义的调节方式因此也变得越来越趋向于后民族化,民族国家的控制力既有增强又有削弱。由于尺度的多样化与相对化,重构经济和社会政策的后民族国家因素是复杂的。(4)就弥补市场失灵和国家失败以及经济和社会政策的传送方式而言,熊彼特主义工作福利后民族政治体更重视自组织治理以及提升国家在元治理中的作用。从统治到治理的显著转变(从国家自上而下的强制协调到自组织网络化治理)意味着传统的干预在目前的经济和社会政策中发挥的作用将越来越小,现在则倾向于治理和元治理。元治理的作用越来越重要,并扩大了对制度结构、治理模式、调节方式的重组、修正和再平衡的要求。与此同时,国家被要求主动承担起元治理的角色,为整个治理模式贡献国家所具有的独特资源和动员能力。[11]

熊彼特主义工作福利后民族政治体将对资本的全球扩张与再生产具有8个主要的作用:(1)保障资本积累的基本框架,如有利于保护财产权的形式合理的法律秩序。更反思性地和去任意性地建立法律秩序,拓宽和深化对知识产权的关注与保护;(2)保障“虚拟的”(和真实的)商品的商品化,如土地、货币、劳动力和知识,在变动的结构矛盾和策略困境中调节去商品化和再商品化问题,调节竞争力量之间的变动平衡,尤其是管理知识共享与知识产权之间的矛盾;(3)保障资本有能力控制处于生产过程中的劳动力,调节劳动市场和劳动过程中劳资关系的妥协条款和条件,改变调节框架,促进劳动力市场的弹性化和流动性,削减劳动力的社会工资成本;(4)重新界定经济与超经济领域之间的边界,修正经济与超经济条件之间的连结,在新的竞争形式、知识基础的经济和不断抵抗资本逻辑统治的情形中保障资本积累,并推动民族经济的系统和结构竞争力;(5)提供生产的一般性基础条件,尤其是适应资本主义的特定阶段/多样性的资本扩张所需的长期性基础结构,推动信息基础建设、建立社会创新体系,支持并管理金融资本、工业资本、商业资本的跨界流动;(6)管理生产的社会本质与社会生产关系的私有本质、生产的社会化与剩余劳动的私人占有之间的基本矛盾;(7)接合着去领土化和再领土化的过程、去时间化和再时间化的过程,重建资本积累所需的相对稳定的时空定位,参与各种空间尺度的经济与社会合作,适当地向上转交权力、向下放权;(8)把变化了的资本主义结构矛盾和策略困境所产生的广泛政治社会反响,表达为受政治组织和政治动员的特殊形式所调解,扩大公私合作伙伴关系,加强与第三部门合作,实现一些原有国家功能的去国家化。[12]

当然,这样一种转变过程是随机的、多因果的过程,它不是结构上规定的必然的转变结果,众多不同的政治力量或活动者会在这个转变过程中围绕着不同的经济想象、政治想象、领导权想象等等策略选择展开激烈的竞争和斗争,而正是这些社会力量或政治力量的变动平衡,有可能会形成不同的转变结果。此外,我们也不能夸大福特主义与后福特主义或全球化的知识基础的经济以及凯恩斯主义福利民族国家或李斯特主义工作福利民族国家与熊彼特主义工作福利后民族政治体之间的不连续性,转变中的新形式或新类型必然承载着过去的结构组织与策略选择及其变革的路径依赖。作为理想典型的熊彼特主义工作福利后民族政治体,显然具有多样性的变体形式,具有不同条件的不同地方有着适应各自基础的最恰当的不同处理方式以及相关的策略选择。

总之,由于不同积累体制、调节方式与社会体化模式之间的结构耦合存在着强大的路径依赖性,因而在不同生产体制和不同策略之间不断的制度化调适过程之中,差异会不断扩大。因此,熊彼特主义工作福利后民族政治体的具体形式仍然是不可精确描述的。正如马克思所言,“人体解剖对于猴体解剖是一把钥匙”,当我们现在能够比较具体而准确地描述凯恩斯主义福利民族国家或李斯特主义工作福利民族国家的特征、形式和功能之时,也许只有在资本主义国家的未来类型或形式稳固下来之后,我们才能进行更具体而准确的描述。在这个意义上,尽管杰索普为我们提供了一个理解未来资本主义国家的想象空间,但是新的资本主义国家形式仍处于历史的地平上,我们还无法精确把握其确切的历史轨迹。对此,杰索普指出:

资本主义国家的未来仍然是开放的,这不是一种先验的目的论。这种开放性把围绕资本主义关系产生的斗争范围扩张至制度环境及生活世界。但正如伍德在回应后马克思主义时所强调的那样,这些并不是简单的、完全任意的、随机的变量因素。制度间复杂的相互依赖性、结构耦合的路径依赖性、当代社会关系不断扩大的不透明性,所有这些都表明考察资本主义国家的未来方向是困难的。但这也是必需的。[13]

这也意味着,对全球化进程中资本主义国家的未来发展或未来类型作出一个基于马克思主义理论传统的批判分析与预测,仍是马克思主义国家理论在全球化时代面临的最根本挑战之一。在杰索普已有的理论成果上,我们还需向前走得更远。

可以看到,杰索普对当前急剧的全球化进程中的当代资本主义国家的危机诊断及其未来的预测和描述,有力地回应了全球化与国家的各种争论。与新自由主义式的“国家终结论”相比,杰索普坚持资本主义经济(不管是民族国家的还是全球化的资本主义)在本质上都是由经济与超经济因素所共同构造的,从来不存在一个可以自我运行、自我闭合、自发调节的纯粹资本主义,国家依然是资本积累所需的一个重要的超经济因素。与斯特兰奇式的“国家销蚀论”相比,杰索普也承认国家权力确实已经销蚀,国家弱化为众多权威主体之一,但他并不像斯特兰奇那样一般性的强调国家权力的弱化,旧的权力边界的退却也同时表明新的权力边界的拓展,这尤其体现为国家在元治理中承担起主要的角色。而这也正好有力地回应了“国家中心”学派的“国家强化论”。与“新帝国论”、“世界主义”相比,杰索普并不认为存在一个全球性的帝国主权或世界政府,因为尽管民族国家的尺度已经丧失了其首要性,但由于尺度的相对化、政治秩序的空间重组等,并没有使全球的尺度成为绝对的首要尺度,而且民族国家在塑造全球资本主义的空间尺度秩序中仍然扮演着关键的角色,此外经济全球化并不必然会导致一个“世界国家”或“全球政府”,因为经济与政治的空间组织尺度未必一致。在杰索普看来,世界主义更多的是作为一种新的“共同体想象”对传统的民族忠诚构成的一种话语挑战,但它也在全球治理体系中作为一种由世界主义的身份认同建构起来的社会力量而发挥着重要的治理作用。

【注释】

[1]Mark Rupert and Hazel Smith(eds.),Historical Materialism and Globalization,Routledge,2002,p.213.(www.chuimin.cn)

[2]B.Jessop,Time and Space in the Globalization of Capital and Their Implications for State Power,in Rethinking Marxism Volume 14,Number 1(Sp ring 2002),p.109.

[3]参看B.Jessop,Towards a Schum peterian Workfare State?Prelim inary Remarks on Post-Fordist Political Economy,in Studies in Political Economy,1993,40.

[4]参看B.Jessop,The Future o f the Capitalist State,Cambridge:Polity Press.2002,pp.195-201;B.Jessop,The Crisis of the National Spatio-temporal Fix and the Tendential Ecological Dominance of Globalizing Capitalism,in International Journal of Urban and Regional Research,Vol. 24.2 June,2000,p.351.

[5]参看杰索普:《欧洲联盟与近来国家的转变》,《国家与社会》(台湾)2006年第1期。

[6]杰索普:《文化政治经济学:以知识为基础的经济和国家》,载《现代哲学》2004年第4期,第49页。引用时个别词汇和术语有所改动。

[7]杰索普:《文化政治经济学:以知识为基础的经济和国家(下)》,载《现代哲学》2005年第1期,第46页。

[8]参看B. Jessop,Beyond Developmental States:A Regulationist and State-theoretical Analysis,in Richard Boyd and Tak-W ing Ngo(eds),Asian States:Beyond the Developmental Perspective,London:Routledge,p.37.

[9]参看B.Jessop,The Future of the Cap italist State,Cambridge:Polity Press.2002.p.248.

[10]这里必须指出的是,前面我们曾经说杰索普认为资本主义的国家类型将在重构中走向“熊彼特主义工作福利民族国家”,但是此处杰索普又将其未来描述为“熊彼特主义工作福利后民族政治体”。事实上,两个类型的实质方面并没有太大或太多不同,至于其具体区别,杰索普本人没有做出说明。在笔者看来,或许前一概念更多的指向强调国家角色依然具有重要性,而后一概念更多的指向强调国家角色实际上已经降低。

[11]参看B.Jessop,The Future of the Capitalist State,Cambridge:Polity Press.2002.pp.250-254;B.Jessop,Towards a Schumpeterian Workfare State?Preliminary Remarks on Post-Fordist Political Economy,in Studies in Political Economy,1993,40,pp.7-39.

[12]参看B.Jessop,The Future of the Capitalist State,Cambridge:Polity Press.2002. p.271-275.

[13]B.Jessop,Capitalism and Its Future:Remarks on Regulation,Government and Governance,in Review of International Political Economy 4:3 Autumn 1997,pp.570-571.

有关杰索普国家理论研究的文章

在这一时期,娱乐和劳动一样,是所有人的行为,也是持续不断的行为,人们生活在劳动与娱乐相混沌的境况之中。现在,球类运动给人类带来了无数的快乐。原始的工作娱乐一体化至今仍然是一种理想的生活状态。今天有一种观点,叫“乐在不工作”,这实质上是一种无奈。在任何社会中,人获得的娱乐最好方式就是工作,而不是不工作。......

2023-11-03

与福特主义相对应的资本主义国家类型即凯恩斯主义福利民族国家,是战后西方资本主义国家的主要形式。依赖于规模经济和充分利用相对刚性的生产手段,凯恩斯主义福利民族国家试图调节有效需求以适应福特主义规模生产的供应需求。......

2023-11-29

早在大选前的2007年6月初,埃尔多安指定数名法学专家开始着手起草宪法修正案,正义与发展党称之为“公民宪法”。戴头巾的土耳其妇女2008年初,女性披戴传统头巾的禁令再度引发政坛热议的焦点,是否解除女性披戴传统头巾的禁令成为政界首要的政治议题。埃尔多安的讲话遭到共和人民党的反对,却得到第二大反对党民族行动党的支持。......

2023-07-31

自2007年8月入校工作以来,熊李力一直工作于教学科研一线,先后获得“优秀教师”荣誉称号、王林生奖教金、“教学标兵”荣誉称号、“教学名师”荣誉称号。熊李力老师自2010年3月开始担任国际政治学系主任,先后三次获得“优秀学系主任”荣誉称号。在贸大的诚信楼,记者如约见到了本次采访的主人公——对外经贸大学国际关系学院国际政治系主任、教授、博士生导师熊李力先生。熊李力可以说是贸大青年教师中的佼佼者。......

2023-08-20

与此同时,托拉斯股份公司使所有权更加丧失个人的性质,从而使阶级关系十分明朗。《美国托拉斯及其经济、社会和政治意义》一书尽管还不十分完善,但它作为早于列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》13年发表的著作,还是有其独特贡献。......

2023-11-28

新中国成立以后,在党和政府的关怀下,随着社会主义建设的发展,各种残疾人的福利事业在全国逐步发展起来。卫生部门负责开展各项致残疾病的防治工作与康复工作。六、国家的保证,集体的保证,群众的保证,这三方面的结合,正是建立具有中国特色的残疾人福利事业的标志。......

2024-09-04

相关推荐