第五节陇南石窟群甘肃境内的陇南渭河流域有武山石窟群、西和石窟群、天水石窟群等,其中以天水麦积山石窟规模最为宏大。水帘洞石窟群坐落在武山县城东北约25公里的钟楼山峡谷中,谷中群峰叠嶂,乱石开径,别有天地。据明代万历年石碑及《陇右金石录》记载,明代以前窟龛建造已趋于完善,后因失火木构建筑全毁。......

2023-11-29

第二节 敦煌石窟群

敦煌石窟群即以莫高窟为主体的古敦煌郡境内的所有石窟,包括今甘肃省敦煌市境内的莫高窟、西千佛洞,瓜州县境内的榆林窟、东千佛洞、水峡口,肃北蒙古族自治县境内的五个庙、一个庙等石窟。

一、莫高窟

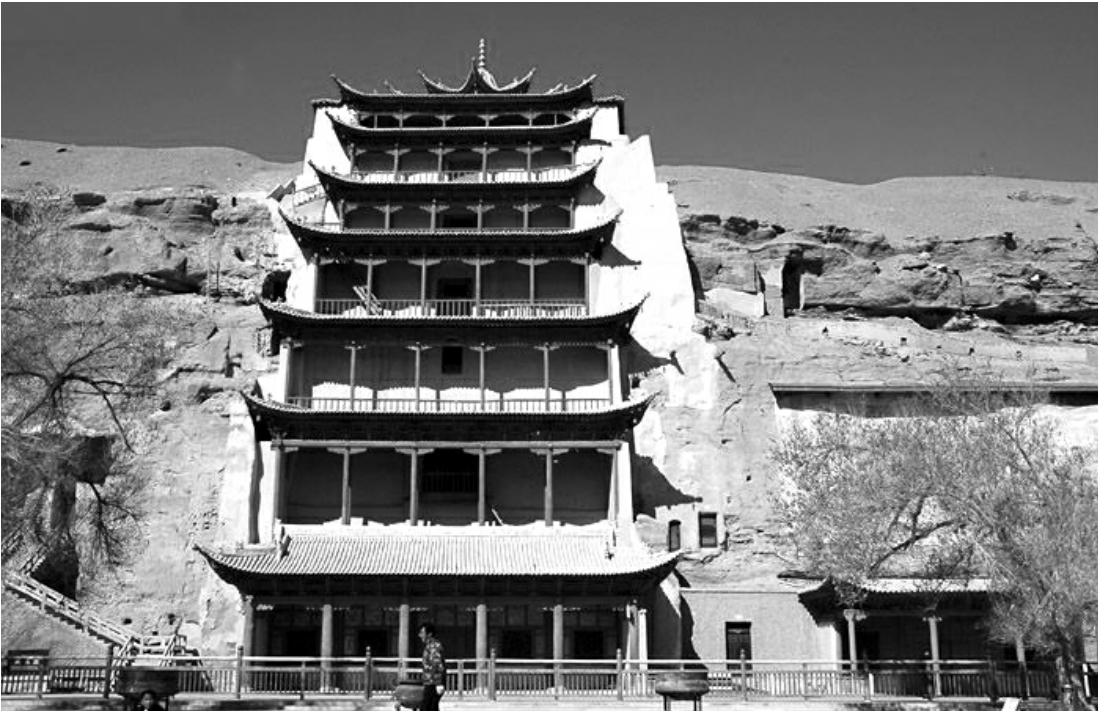

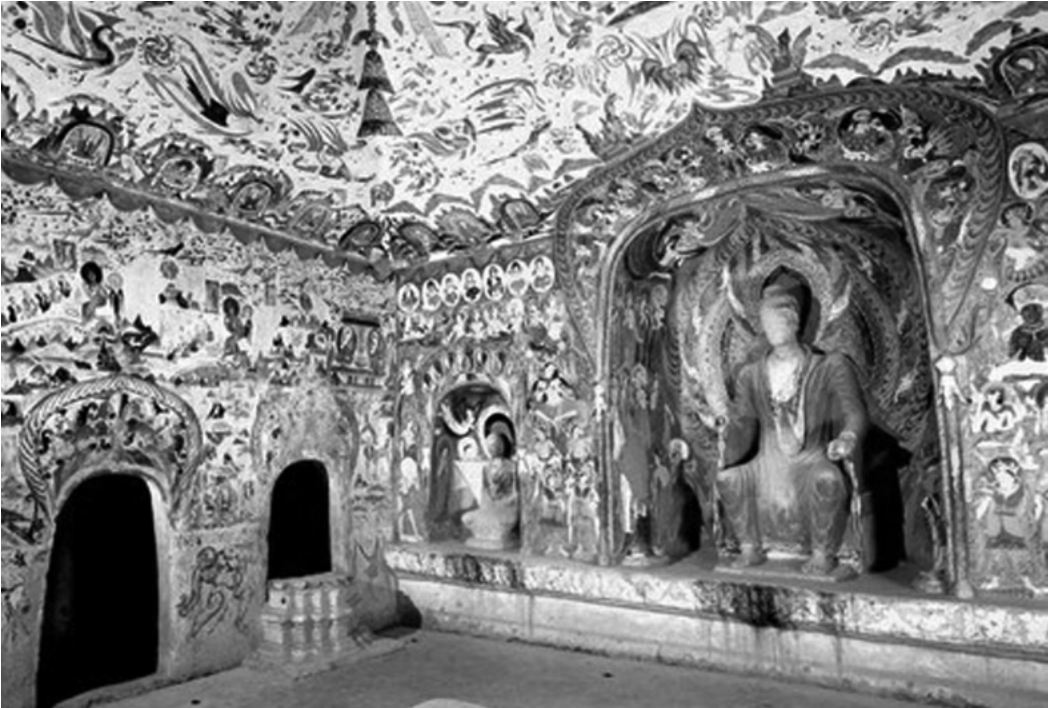

莫高窟俗称千佛洞,位于敦煌城东南25公里处鸣沙山东麓的断崖上,洞窟似蜂窝,大小相间、鳞次栉比,上下共有三四层,南北长约1600多米。这里的岩石属于玉门系砾石层,由沙土和砾石黏结而成,石质松脆,不宜雕琢,造像全是泥塑彩装,窟壁全用壁画装饰,窟外采用木构的悬空阁道和檐廊,构成了艺术的多样性,内容则更为丰富多彩。

莫高窟

莫高窟创建的年代,据唐武则天圣历元年(698年)李怀让修莫高窟佛龛碑文称:“莫高窟者,厥初秦建元二年,有沙门乐僔,戒行清虚,执心恬静,尝杖锡林野,行至此山,忽见金光,状有千佛,遂架空凿岩,造窟一龛……”最早建窟是366年(前秦建元二年,东晋废帝大和元年),迄于民国24年(1935年),绵延近1600年。莫高窟自创建以后至宋代已有1000余窟。唐朝时敦煌是通往西方的咽喉,中亚商队、僧侣、国家使节、文化艺术家等均来往经过,都要到莫高窟瞻仰礼拜,布施功德,建造佛窟,莫高窟在唐代达到鼎盛时期。在现存的492个洞窟中,保存着十六国、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、回鹘、西夏、元、清、民国等时期的壁画45000多平方米,彩绘3000余身,以及唐、宋、清、民国时期的木构建筑10余座。

以莫高窟为主体的敦煌石窟,其结构分为洞窟前室和洞窟主室。

洞窟前室形制大致有三种:①敞开式(或称不完整式)。莫高窟现存绝大多数洞窟的前室是不完整的,即只有前室的左、右壁和后壁,后壁上接向前斜上的前室顶,没有前壁,向外敞开着,大体就是开凿时的原状。因此,前室窟前最初可能都有木结构窟檐以代替前壁,遮风挡雨,保护室内神像、壁画。②封闭式(或称完整式)。莫高窟现存这样的洞窟前室窟形极少,仅初唐第371窟的完整前室可视为特例,其前室作横向人字披,前壁中央开窟门。③长甬道式(或称厚前壁式)。与莫高窟地域邻近、石质一样的安西榆林窟,在洞窟主室之前大都有一个完整的前室,由岩面凿通甬道通向前室前壁中央。甬道之长(即前室“前壁”之厚)通常达7~8米。在各窟的前室之间还有横向甬道将各窟连通起来。洞窟前室是外部空间与洞窟之间的过渡,人们从人的世界进入到佛的世界的时候在这里产生情绪上的转化。

莫高窟建筑结构

洞窟主室形制主要有六种:①中心塔柱式;②毗诃罗式;③覆斗式;④涅槃式;⑤大佛窟;⑥背屏式。莫高窟早期的石窟与支提接近的有151窟,但已把舍利塔改造成了直通窟顶的中央四方形塔柱,原来的马蹄形也改成了长方形,中央方柱后面尚有空间,这显然成为具有民族形式的中国佛龛了。毗诃罗式石窟是将四周僧侣住的小窟改为一座座的佛龛,如285窟。隋代开始把佛龛移到后壁,唐代则把后面的佛龛加大,前面的广堂一律改为覆斗形窟顶,即所谓藻井,上面饰以精美的彩绘图案花纹,和我国宫殿建筑内部屋顶结构实属同一类型。木构的窟檐和悬空阁道,油漆彩绘,绚丽夺目,至今仍保存着唐宋木构窟檐五座,成为古代建筑的珍贵标本。

莫高窟造像构成石窟的主体。敦煌莫高窟现在保存下来的早期造像为北朝诸窟,塑像的时代风格特征是阔额隆准,细眉长目,方颔长项,薄薄的嘴唇稍向前突出,口角微微上翘,体格雄健,神态安静。其实所有塑像神态各异,没有一个雷同。衣纹的表现形式有的是我国秦汉以来传统的阴刻线条,有的则是犍陀罗式的突起线条。由于雕塑家在实践中不断创新以及时代变革的影响,佛像的塑造也伴随着时代的前进而逐渐变化。北魏晚期的菩萨有了性格的描绘,有着汉魏以来的陶俑所表现的那种含蓄而会心的微笑。塑像的装銮也使用了较单纯的白、大红、石绿等色彩,色调与壁画统一协调。西魏、北周的塑像已有显著的变化。隋代因朝代短暂,造像不多,佛菩萨已走出壁面成为可以从四面观看的圆雕,不再是背部贴在石壁上,技法上更显细微熟练。面部略方而结实,鼻梁降低,改变了北魏晚期清癯瘦削的形象,追求雍容华丽,显示出向盛唐佛塑的浓艳丰硕风格过渡。毕竟是过渡,因而出现了面部略嫌扁平、头大、上身长、下肢短,比例不够均匀的缺点。中唐风格为之一变,佛教塑像已达极盛。此时,国家强盛,社会经济繁荣,文化艺术发展,艺术家们积累了丰富的创作经验,写实技术有了长足的进步,雕塑、壁画达到炉火纯青、无比精妙的地步。武则天征圣元年(695年)造的“北大像”,高达33米;开元时(713年—741年)造的“南大像”高26米,两像庄严雄伟、气势宏大。但塑造最精美的还是与人等高的群像。莫高窟的彩塑不只是表现了单个形象的优美生动,还表现了群像精神状态的多样性,而这种多样性又统一在一个主题之下,在造型和心理描绘上具有完美的整体性,表明当时艺术家的颇具匠心和高超的艺术成就。唐末五代因河西地区屡经战乱经济文化凋敝,敦煌在归义军张氏、曹氏相继管辖之下还保有盛唐遗风。西夏统治河西以后,由于西夏统治者尊崇佛教,佛教在河西地区得到传播,佛教寺庙得以发展,泥塑在西夏比较普遍,并且具有较高水平。莫高窟的西夏彩塑十分出色,既继承了唐宋彩塑的传统手法,又具有西夏的造型特征[2]。

壁画是莫高窟艺术的精华,不仅展示了1000年的社会宗教信仰和绘画本身发展演变的全部历程,而且反映了各时代人民生活的面貌,是极其珍贵的瑰宝。其内容可分为七大类:

第一类,佛、菩萨、护法等单体或群体尊像。

尊像就是佛、菩萨、阿罗汉、天王、金刚力士等的画像。佛像主要有释迦牟尼佛、药师佛、无量寿佛、卢舍那佛、三世佛、七世佛、十方佛及贤劫千佛等。菩萨像则有观世音、大势至、文殊、普贤、弥勒、地藏、六臂观音、十一面观音、千手千眼观音等。护法像有天王、力士、龙王、药叉、乾达婆(舞神)、紧那罗(歌神)、阿修罗、迦楼罗等。据统计,现存于莫高窟内的各种佛、菩萨等单体和群体像共有12208身之多,说法图930余幅。

第二类,佛传、佛本生和因缘故事画。

这些故事画的内容多选材于《佛本行集经》、《六度集经》、《杂宝藏经》、《贤愚经》、《杂阿含经》等有关的佛教经典,将这些佛教经典中情节优美,曲折动人,表现佛祖出世前的种种善缘、功德及他一生中重要的事迹与情节绘于洞窟内,以此来弘扬佛法和教化众生。据统计,现存于莫高窟内历代不同内容的故事画多达45种共160余幅。

佛传故事画主要描述佛祖释迦牟尼从“乘象入胎”、“树下诞生”、“九龙灌顶”、“步步生莲”、“仙人占相”、“太子试武”、“掷珠定亲”、“太子迎娶”、“宫中娱乐”、“出游四门”、“逾城出家”、“山中苦修”、“树下成道”、“初转法轮”、“降服众魔”……直到“涅槃升天”等一生中主要的活动与事迹,以单幅或连环画性质的连续画面展现出来。早期窟龛中的佛传故事画,往往出现一两个或三四个情节画面。北周则出现了较为完整的表现佛传故事的长卷画,如290窟中6条并列的佛传画总长达25米,绘制出了释迦牟尼从出世到涅槃一生中共80多个主要情节和事迹。这是我国石窟寺中最为完整系统地表现释迦牟尼一生的故事画。五代、宋初,曹氏政权统治瓜、沙二州之际,佛传故事画主要以屏风画形式来表现,在原有的佛传故事前面更增加了“降怨王出城”、“云童子买花”、“燃灯佛授记”、“刹利王分田”、“茅草王学仙”、“甘蔗出童子”等情节。在其后还增加了“龙宫献偈文”、“布金造伽蓝”、“灵鹫山说法”、“八王分舍利”等情节。这些情节的增入,使佛传故事的内容更加丰富和富有变化,更耐人寻味,成为历代虔敬者们喜闻乐见的题材。

佛本生故事画是把佛教寓言中所讲的释迦牟尼及其在未成佛之前转生凡世所作许多善行故事用图像表示出来。这些故事大多取材于古代印度、伊朗及中亚各国的神话传说、寓言或民间故事。当时的佛教徒们把它们搜集和归纳起来,加以分类和整理,收集于佛教典籍之中。据说这些优美的神话、寓言和民间故事都是释迦牟尼出生前若干代时,或做国王、王子,或作鹿王、象王,付出血肉代价以解除别人的痛苦和不幸,以此教化众生要以行善为本。这些故事的情节多宣传乐善好施和助人为乐,容易被善良的人们所接受而受到感化,因此,也深得大家喜爱。其中经常出现的有“尸毗王割肉贸鸽”、“萨埵那舍身饲虎”、“月光王施头千遍”、“毗楞竭梨王身钉千钉”、“睒(shǎn)子深山行孝”、“九色鹿拯救溺人”等20余种。本生故事画大多为一个故事一个画面,主题突出,构图生动概括,观者一目了然。

因缘故事画主要描述佛祖释迦牟尼度化众生的故事。经常出现的题材有“释迦从弟被逼出家”、“沙弥守戒自杀”、“五百强盗成佛”、“波斯匿王丑女变美”、“微妙比丘尼之厄运”等。这些故事主要宣传对佛教的虔诚与崇敬,情节优美,感人至深,多以单幅或多幅的形式表现,富有浓郁的人间生活气息。

第三类,中国传统神话故事画。

中国传统神话故事画大多出现于北魏、西魏的壁画之中,画面主要集中于窟顶藻井的四周,现存者有伏羲、女娲、青龙、白虎、朱雀、玄武、飞廉、雷公、羽人、方士及东王宫、西王母等形象。这种把中国传统的神话故事和传说与佛教题材的壁画交织融汇在一起的现象,在莫高窟初唐以后的壁画中才逐渐销声匿迹。

第四类,各种经变画。

经变是把佛教经典的故事内容用连环画式的图画表现出来,称为“经变”或“变相”。隋代莫高窟已开始出现了以某一部佛教经典为内容的大型经变故事画,规模较小,也未形成固定的形式。初唐经变画则在莫高窟有着异乎寻常和突飞猛进的发展,盛唐以来不仅经变画的题材不断扩大,其表现形式更趋于程式化和富丽堂皇。唐代后期佛教各宗派的经变画被罗列一堂,最多的甚至达十五六种。在莫高窟现存的隋唐以来的洞窟中,经变画就有24种,共1050余幅。这些经变画比较常见的有《法华经变》、《弥勒经变》、《药师经变》、《涅槃经变》、《阿弥陀经变》、《报恩经变》、《西方净土变》、《福田经变》、《观无量寿经变》、《金光明经变》、《贤愚经变》、《维摩诘经变》、《金刚经变》、《华严经变》、《楞伽经变》、《思益梵天所问经变》、《天请问经变》、《劳度叉斗圣经变》、《佛顶尊胜陀罗尼经变》、《地狱变》等。经变画是我国古代人民在佛教艺术表现形式上的独创,它以突出的主题,辉煌的场面,辽阔的境界和深刻的寓意,表现出某一佛教经典的灵魂和精髓。虽然取材于佛教内容,但在其表现形式上又以现实生活为基础,经过精心加工与提炼,画面上所展现的繁荣与辉煌实际上也是当时社会生活的生动写照与缩影。(www.chuimin.cn)

第五类,中国佛教史迹画。

中国佛教史迹画主要描绘的是中国佛教发展进程中一些突出的人物和历史事件、佛教圣地及灵应事迹等。其中有些为历史上的真人真事,有的也属于设想虚构。佛教史迹画在莫高窟始于唐代初期,盛于晚唐吐蕃占领期间,五代以后逐渐消失。现存于莫高窟唐代至五代期间的洞窟中,留存有佛教史迹画40处,共60余种之多。有“张骞出使西域”、“释迦牟尼浣衣池晒衣石”、“佛图澄显神异”、“康僧会建康献舍利”、“隋文帝求昙延求雨”、“阿育王造塔”、“圣者刘萨诃”、“张掖郡佛影像”、“酒泉郡释迦牟尼佛”及“五台山图”等。

第六类,供养人画像。

供养人大多是出资建造洞窟的功德主们,上至皇亲国戚,下至黎民百姓,社会各个阶层的人士都有。他们既是佛教的虔诚信奉者,又是建造石窟的积极推行者。他们修建洞窟的目的、祈求的愿望虽各有不同,但他们建造洞窟的心理则是共同的。通过修窟造像,广做功德,以求佛祖的庇护与保佑,并降福于他们,或使他们的祖宗八辈都能因此受益而“往生净土”。供养人多把他们自己视为虔诚敬佛的一员,起初在洞窟中多成列绘于洞窟四壁的下方位置不甚显著的地方。隋唐以来,供养人像多以主仆组合的形式成组地出现,有的还以墨书标明其身份和地位。晚唐出现了供养人浩浩荡荡的出行图。张议潮、曹议金及其夫人出行图,就是以宏大的气势,众多的人物组成,反映出当时权势者们的豪华和排场。五代更出现了瓜、沙二州权势显赫的曹氏家族的大型肖像画。供养人画像在一定程度上体现出历代的功德主们对佛的敬仰与虔诚。这些供养人包括了不同历史时期、不同阶层和不同民族的权贵和民众们,在同一个目标和信念的促使下,不断经营和修缮莫高窟,为后代留下了他们自己也可能意想不到的宝贵的文化遗产——不朽的莫高窟佛教艺术。

第七类,装饰图案画。

装饰图案画在莫高窟各代洞窟特别是隋唐以来的洞窟中占有相当突出的地位。各代窟龛中色泽艳丽、花团似锦的装饰图案,有着鲜明的时代特色与风格。北朝的图案画,多以忍冬、火焰、莲花、流云、旋涡纹及龙、凤、飞天、羽人等为主,造型简朴,活泼生动。隋代图案在进一步吸收了波斯、中亚一带的图案花纹与纹饰后,多绘联珠文、飞马、狩猎、蹲狮等形象,俊逸飘洒,生趣盎然。唐代装饰纹样的形式和花样变化都有着突飞猛进的发展,莲花、葡萄、石榴、卷草、茶花等植物纹样的组合成为装饰图案的主流。巧妙和谐的组合变化和层层叠染的缤纷色彩,使莫高窟的图案画达到了变幻无穷和光彩夺目的顶峰。各代精美无比、风格多样的装饰图案不仅大大丰富和装饰了窟龛,也使莫高窟如同一座独具风韵的中国古代装饰图案的艺术殿堂,使人目不暇接回味无穷。装饰图案画以唐代为最美,象花边装饰以卷草(又称唐草),盘环无端,富丽繁缛,具有时代特征。

二、西千佛洞

西千佛洞位于敦煌城西南35公里党河崖壁上,因地处莫高窟之西而得名。这里是古代去阳关的大道。其开凿年代大约与莫高窟同时。现存北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、回鹘、元、清、民国等时期修建或改建的洞窟22个。西千佛洞规模不大,但现存各代壁画就其内容与风格与莫高窟接近,彩塑数量不多,第9窟中的“睒子本生”壁画和“劳度叉斗圣图”等都是较有代表性的北朝和西夏时期的作品。

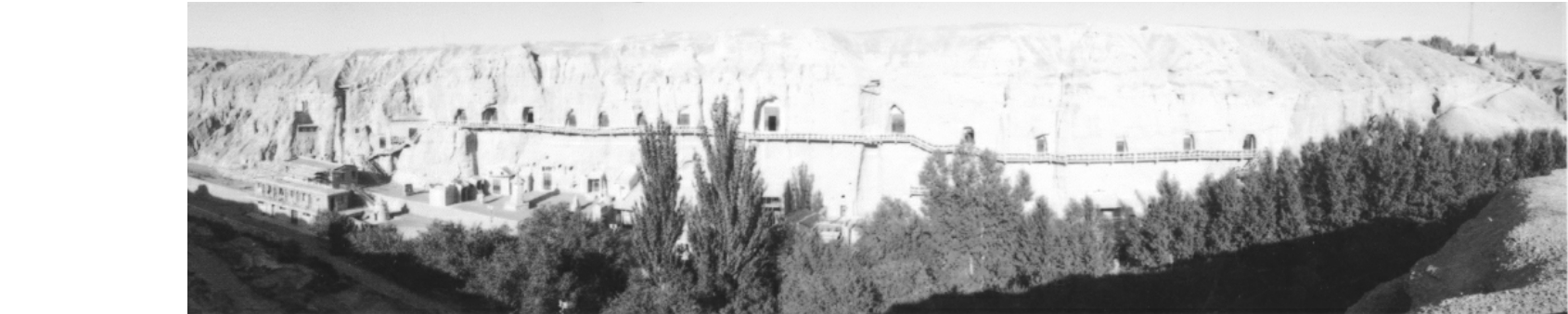

三、榆林窟

榆林窟又名万佛峡,位于瓜州县城东南75公里处踏实乡境内的祁连山峡口之间。洞窟开凿在榆林河谷两岸崖壁上,最早开凿于北魏,大规模营建则在唐代。在现存的42个洞窟中,保留有北魏、西魏、隋、唐、五代、宋、回鹘、西夏、元、清、民国时期的塑像和壁画。

第25窟,是榆林窟最有代表性的洞窟,窟平面作前、后二室,前室成长方形,西壁南、北二侧绘“文殊”与“普贤”变。“文殊变”中文殊菩萨端坐于青狮背上,庄重矜持,慈祥典雅。菩萨顶端的华盖,也似在微风中轻轻摇曳,具有一定的动感。其对面的“普贤变”普贤菩萨乘坐于白象之上,稳健沉着。“普贤变”与“文殊变”相互呼应,其人物造型优美,神情活跃,施色柔丽,线条劲健,反映了当时画工们炉火纯青的技艺水平,是晚唐最具魅力的作品之一。

榆林窟(万佛峡)全景

窟内南、北二壁分别绘“观无量寿经变”和“弥勒经变”。南壁的“观无量寿经变”不仅场面宏大,绘制技艺也堪称一流。画面正中的方形栏台内,无量寿佛端坐在六角形座上庄重慈祥地说法布道,观世音、大势至二菩萨神情肃穆分坐两侧,四方众赴会佛与菩萨簇拥周围恭坐聆听。佛座前两侧伎乐成组席地而坐,手执各种乐器专注演奏。正中一舞伎胸挂细腰鼓,躬身举足,张臂拍鼓,在悦耳悠扬的仙乐的旋律中翩翩起舞,飞旋舞动的长巾,优美刚健的舞姿,给人以无限的遐想和美感。佛、菩萨身后及两侧的建筑巍峨玲珑,庄严辉煌,回栏曲廊,精巧别致。栏台与曲廊间的七宝池中碧波涟涟,荷花盛开,美丽的孔雀及迦陵频迦吉祥鸟自由地飞翔和起舞。虚空中彩云浮动,天乐迎风飘荡,一派充满活力绚丽多姿的繁荣美妙景象。这幅壁画在很大程度上反映出人间宫廷生活的豪华和唐代社会的时代特征。与其对称的北壁所绘“弥勒经变”中的农耕、婚娶、剃度等场面,都在一定程度上反映出当时民间的习俗与生活。

五代宋初,曹氏政权使瓜、沙二州的经济和文化有了很大的发展。榆林窟在此期间也兴建了一些洞窟。在现存的40余个窟龛中,属于曹氏政权家族修建的就有1/2以上。第16窟曹议金夫妇和第19窟曹元忠夫妇等人的供养像,都在洞窟中占有相当突出的地位。曹氏家族在莫高窟和榆林窟同时修建洞窟,也说明曹氏政权对榆林窟与莫高窟同等重视。

1036年,西夏王李元昊占领瓜、沙二州统治河西走廊后,在这一带地区大兴佛事活动,开凿修缮石窟。现存于榆林窟编号2窟内的“水月观音”及3窟内的“文殊”、“普贤”变等,都是这一时期具有时代特征的代表性作品。“普贤”变右边石崖上绘有“唐僧取经”图。唐僧身穿袈裟,双手合十,举头仰面,面对长空似在虔诚地祈祷;悟空牵着满载佛经的白马立于唐僧身边静候。这幅“唐僧取经”图为现存唐僧取经故事画中最早的一幅,具有较高的研究价值。

四、东千佛洞

东千佛洞位于瓜州县桥子乡东南35公里峡谷中的河床两岸,是西夏和西夏以后开凿的表现密宗内容为主的佛教石窟。现有洞窟23个,其中有壁画塑像的西夏3窟、元代3窟、清代3窟,共9个洞窟。主要反映西夏、元、清历史时期的石窟艺术。密宗内容在这里有较系统的反映,有较高的艺术价值。

现编号第5窟,是一个保存十分完好的洞窟,窟内造像已无,壁画丰富精美。后壁所绘的“佛涅槃图”就是其中比较壮观的作品。其中众弟子举哀的画面人物众多,通过各种不同的表情和举动反映出他们在佛涅槃时的复杂心情。有的闭目沉思,有的凝神肃立,有的撕衣捶胸,有的拔刀自刎。把不同年龄、不同性格和不同修养的各种人物情状刻画得入木三分。前室左、右两壁的“西方净土变”、“药师变”、“文殊变”、“普贤变”及“曼荼罗”都具有强烈的时代风韵和特色。甬道后方南、北二侧的“水月观音像”堪称西夏时期的优秀代表作品。画面上水月观音悠然自得,坐在金刚宝石座上凝视前方,菩萨身边彩云浮动绿竹清风,金刚座下碧水浩波荷花点点,一派“桃源仙境”。隔岸绘“唐僧取经图”,与榆林窟的“唐僧取经图”大同小异,都是研究西游记故事的珍贵资料。

五、五个庙石窟

五个庙石窟位于肃北蒙古族自治县城南20公里处的浪湾西端的崖壁上,石窟南距敦煌90公里。窟群坐北向南,因崖壁上修凿5个洞窟,而蒙古族将石窟称庙,所以称五个庙。窟龛所在的崖壁高约30米,洞窟悬于半崖,距地面约12~15米不等。窟前曾有栈道互通,后因栈道被毁只以木板搭垫,人们只好冒险往来。现编号1、2、3、4、5窟造像已全部毁坏,仅留壁画,大部分亦因千百年来的烟熏火燎很多内容已难以辨认。

第1窟平面呈方形,窟内凿出通顶的中心方柱,由其窟形特点分析,可能最早开凿于北朝。原作壁画与造像早已损坏。窟内现存壁画为西夏时重绘。中心柱正面龛内佛像已不存,龛外两侧绘“降魔变”中的众魔有的举山、有的持刀,气势凶猛,似直逼佛祖而来。生动的形象简洁的构图,把一个佛传故事的中心情节表达得惟妙惟肖,具有一定的艺术水平。西壁所绘的“弥勒经变”有耕作、收获等场面,朴实自然,似一幅民间风俗画。其他如东、西两壁南侧的“水月观音”、北侧的“曼荼罗”、北壁的“佛涅槃”和南壁的“文殊”、“普贤”等,都是保存较好和具有一定代表性的作品。

第3窟平面呈长方形,人字披顶,正壁前有凹形坛基,佛像已全无。现仅留佛背项光两侧所绘的菩萨、天王、弟子及供养人等。人物形象生动,比例匀称,尤其是线描水平具有很高的造诣。西壁的“劳度叉斗圣图”虽已模糊不清,但仍可辨出其情节。由其风格判断,这些作品均为西夏所作。

有关甘肃历史文化的文章

第五节陇南石窟群甘肃境内的陇南渭河流域有武山石窟群、西和石窟群、天水石窟群等,其中以天水麦积山石窟规模最为宏大。水帘洞石窟群坐落在武山县城东北约25公里的钟楼山峡谷中,谷中群峰叠嶂,乱石开径,别有天地。据明代万历年石碑及《陇右金石录》记载,明代以前窟龛建造已趋于完善,后因失火木构建筑全毁。......

2023-11-29

三、马蹄寺石窟马蹄寺石窟位于今张掖地区裕固族自治县马蹄区境内的临松山下的薤谷一带,马蹄寺石窟群最早的名称为“薤谷石窟”,是以其所在地的名称而命名的。......

2023-11-29

第六节陇东石窟群陇东是指甘肃省东部陇山(六盘山)以东的庆阳、平凉两地区。陇东泾河流域临近汉唐都城长安,是丝绸古道的东段,泾河河谷是出长安西行的必经之路,也是佛教传播之地,窟群众多。陇东诸石窟所在地的山岩多属砂岩可以进行雕刻,故这一地区石窟中的造像全部为石雕。保全寺石窟位于合水县太白乡平定川源头的西岸,现存窟龛25个,窟群范围长约40余米。......

2023-11-29

1907年6月2日,是斯坦因逗留莫高窟的第13天。前一天下午王家彦到访莫高窟时,私下曾给蒋孝琬透露了一些有关斯坦因的内幕信息,即甘肃省各级官府很关注斯坦因在敦煌的活动,并且要设法阻止斯坦因进行发掘工作。王家彦到访莫高窟的真实目的之一,就是想把甘肃省政府反对斯坦因考古的情况告诉斯坦因,目的是让斯坦因尽早离开敦煌。......

2023-07-31

中国拥有古老而数量众多的史籍,即使因为历代天灾人祸而损失惨重,留传下来的史籍仍然是卷帙浩繁,汗牛充栋。据估计,中国现存的古籍约八万种,按经、史、子、集四部分类。现存拥有几千年文明的国家很少,而拥有悠久的文明同时拥有对应史书的国家,非中国莫属。一个可能的解释是,其他文明在发展过程中所形成的历史意识,没有中国这么强烈。[12]与西方国家的古代史料相比,中国古代史料典籍如此丰富,是人类文明史上的一大贡献。......

2023-08-30

敦煌莫高窟位于甘肃敦煌鸣沙山东麓,是中国佛教著名石窟,亦称「千佛洞」、「敦煌石窟」。是世界上现存规模最大的佛教艺术宝库。莫高窟各洞的壁画更是丰富多彩。隋唐时期为莫高窟全盛期,经变题材成为壁画主体,此外还有与经变画相配合的屏风画、佛教感应故事画、瑞像图以及历史人物画等。其中第61窟的《五台山图》通贯全壁,为莫高窟最大的一幅壁画。......

2023-12-06

后经秦穆公、献公的向西开拓,至秦昭王二十八年置陇西郡,三十五年又置北地郡,这是甘肃郡一级最早的行政建制。秦始皇统一全国后,在全国范围内实行郡县制,划全国为36郡,后增为40郡,甘肃黄河以东地区仍沿用北地、陇西二郡行政建制。蜀汉在甘肃境内辖有武都郡、阴平郡,二郡辖区大部在今陇南地区。甘肃全境属秦凤、永兴、利州3路管辖。分置以后的甘肃省辖8府6直......

2023-11-29

相关推荐