◎培养孩子的社会规则意识并执行规则。在同玩同乐中获得行为规范,学会控制自己的意愿、情感和行为。让孩子学会关心别人、感激别人,能在内心对帮助自己的人怀有感恩之情,愿意对他人回馈爱和提供力所能及的帮助。教会孩子对自己的行为负责,让孩子勇敢承担自己的过失,多给孩子一些承担责任的机会。◎培养孩子的独立意识和任务意识,多培养孩子的生活自理能力、独立学习能力和自己解决问题的能力。◎有较强的环保意识。......

2023-07-19

二、消除皇权崇拜意识与奴性依附意识

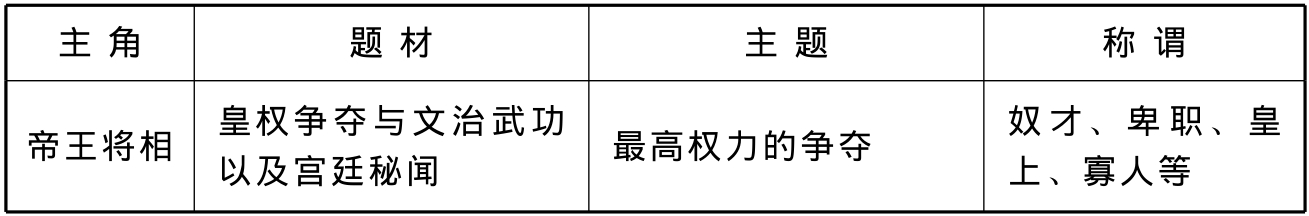

皇权崇拜意识与奴性依附意识永远相互依存,是众声喧哗的历史剧背后透出的最突出的话语。当前上演的历史剧,大多都遵循一个大致相同的模式(见表2—1):

表 2—1

对某种题材予以关注,这本身其实不能说明什么,但也绝非不能说明什么。为什么演绎康熙的历史剧对康熙的文字狱极力回避?为什么对杜撰的康熙微服私访却被大加赞颂?从某种意义上说,“写什么”本身恰好反映出作者的某种意图。

当然,根本的问题还在于“怎么写”。对于专制帝王文治武功的刻意突出与夸张,甚至不同程度的推崇与欣赏,既是写什么的问题,也有怎么写的问题。两者都表现出历史观方面的问题。

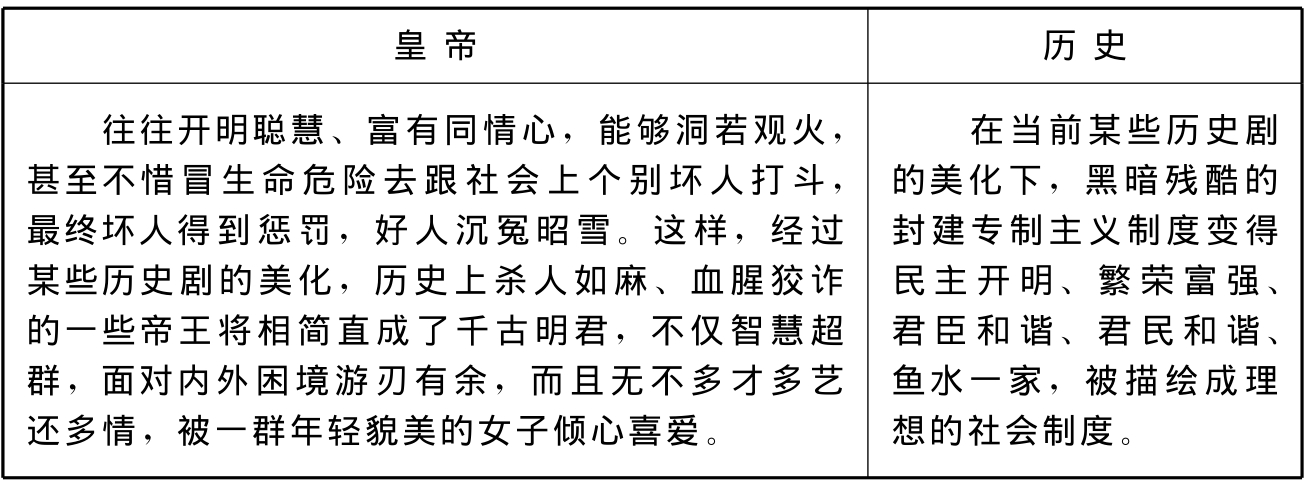

请看我们的历史剧是“怎么写”封建社会和封建社会的核心人物的(见表2—2):

表 2—2

这样,原本是黑暗的封建专制等级制度,经历史剧这样加以“戏说”或者“正说”,却被美化成如同人间天堂一般。

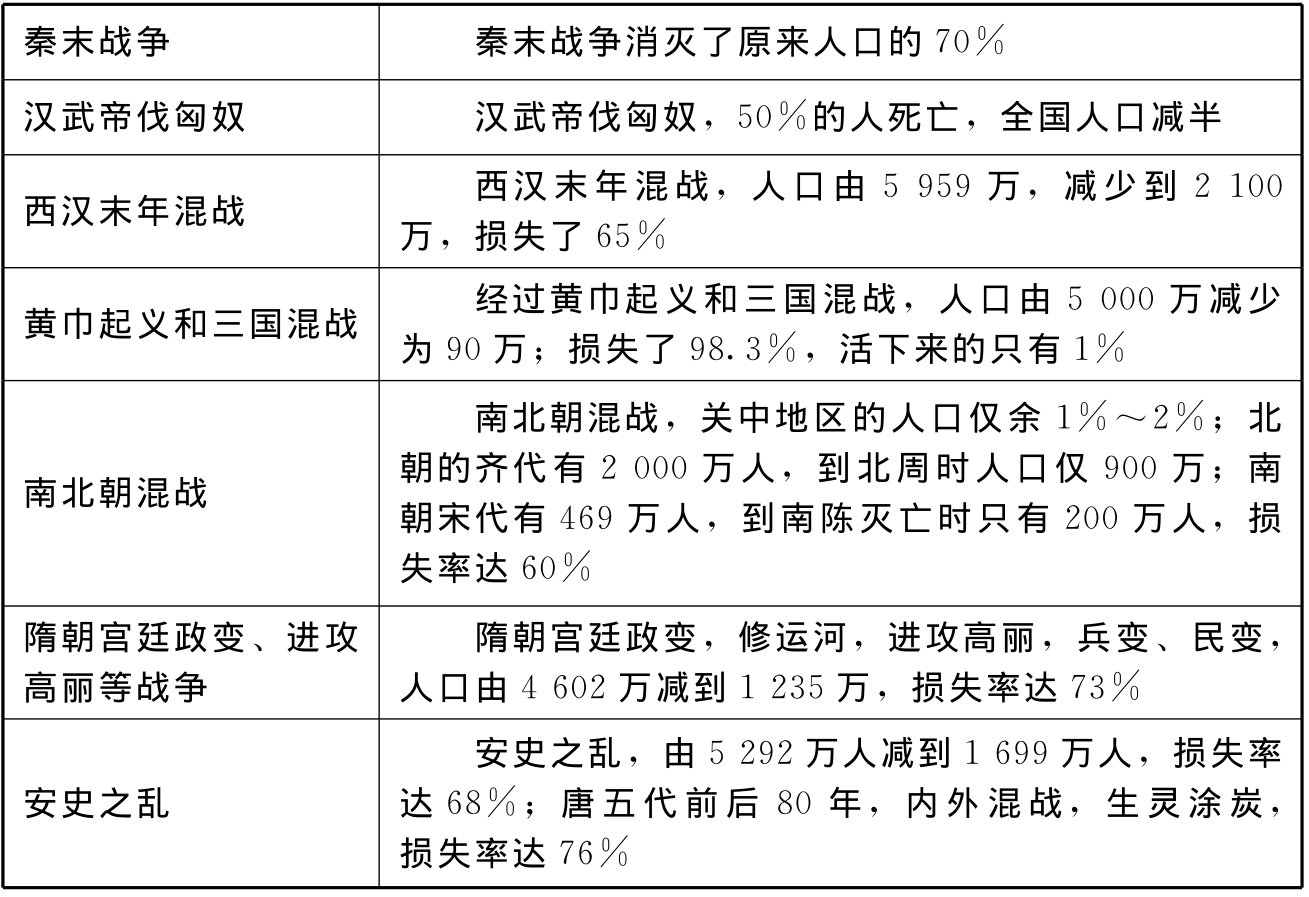

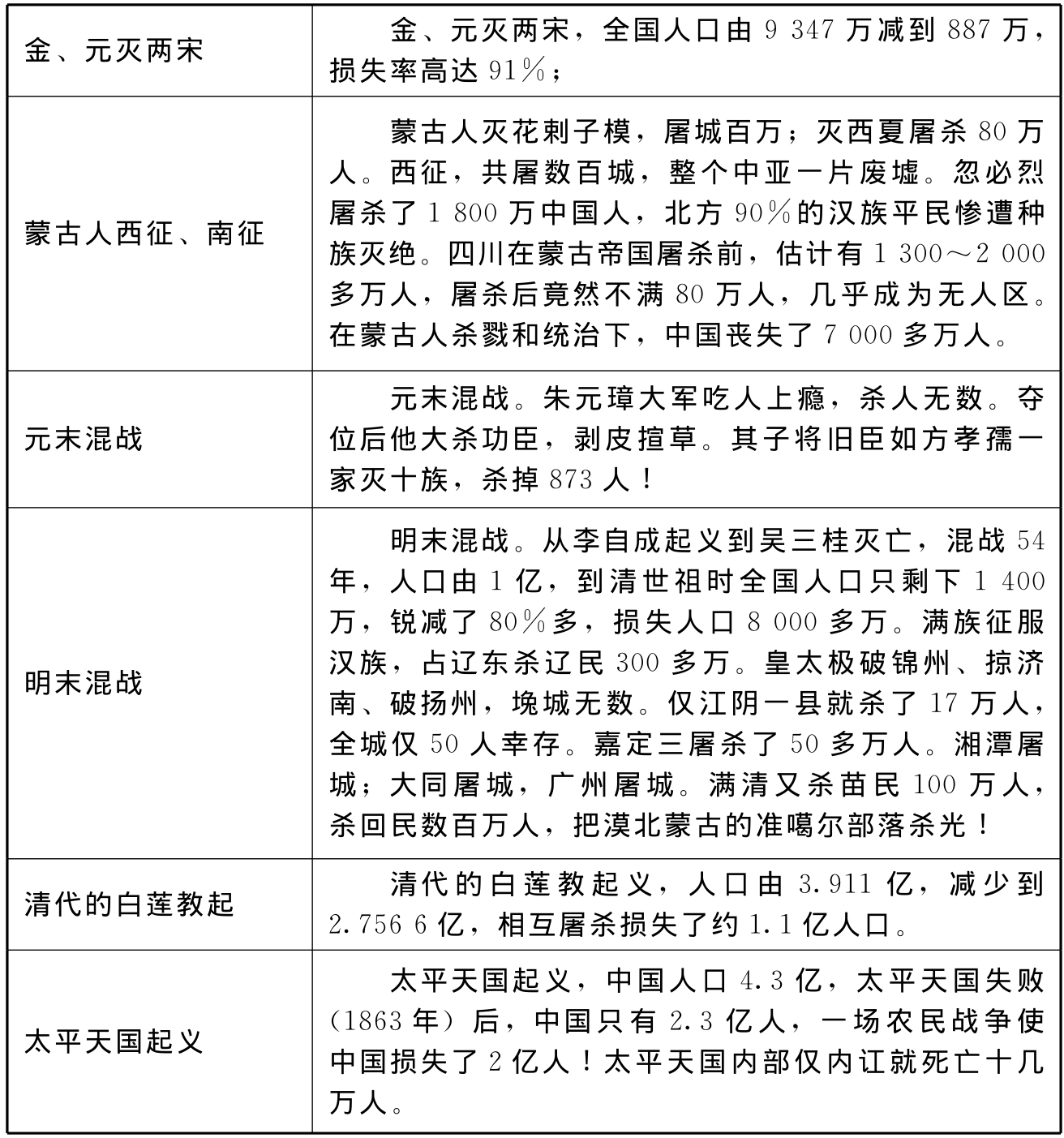

事实上,迄今为止的人类历史,尚未有哪个时代社会是完全符合大多数人的理想的社会,即使所谓的原始共产主义不过是人们的一种逻辑推论。中国古代社会压根不存在什么黄金时代。从逻辑上来说,既是黄金时代,哪能转瞬即逝而不万古长存呢?我们且不说长期的专制主义政治,如何专横霸道、压抑生机,且不说连年的天灾和极度的腐败,我们只说人祸。讲人祸最能为人们所认同的就是战争,仅《卜辞》记载的战争共61次,死亡人数无法统计。春秋时期242年间发生各种战争448次。战国时期,仅大规模的战争有222次。秦始皇造“阿房宫”和“秦皇陵”竟然动用130万人,其中受宫刑者多达70余万人!封建社会以前的这些人祸暂且不提不说,我们只关注秦末期以后中国封建社会的大屠杀(见表2—3)[47]:

表2—3

续前表

中国封建社会的漫长历史充满着战乱、恐怖和血腥的争斗和厮杀,实际上并不是某些人想象的那么和谐、那么可爱。诚然,历史上大约每隔1000年,或许会出现一个短暂的所谓“太平盛世”,比如西汉初期的文景之治,唐朝的贞观之治和开元之治,还有清代的康乾盛世。但这到底又是怎样的盛世?仅乾隆朝时代的文字狱居然多达130余起,动辄斩首、凌迟、弃市,甚至诛门灭族,连已死多年的还要开棺戮尸!依靠恐怖屠杀镇住天下、依靠高压封杀思想的清王朝,使中国传统文化中的落后腐朽成分恶性发展,尤其使奴性意识发展到极致,人们“言主人之言,事主人之事;倚赖之外无思想,服从之外无性质……伺候之外无精神”[48]。一个偌大的中华民族,被禁锢成为老弱病残般的“东亚病夫”,活力丧失殆尽,最终在列强的蹂躏下苟且偷生,苟延残喘。中国近现代历史上之所以汉奸辈出,日本岛民为什么敢于以弹丸之地犯我泱泱中华,皆源于我近代以来血性创造活力的丧失,皆与我国国民,首先是某些人文知识分子奴性意识的深重紧密相关。(www.chuimin.cn)

即便是对历史上强有力的、开明的君王抱有幻想,对当代民主政治建设,同样是有害无益的。强有力的开明君王最终还是特权利益阶层的代表,他只是在特权阶层的某些个别人物危及其统治地位时,才有可能对特权阶层的腐败做出些微的限制与惩治。强有力的开明君王体现的是人治制度,君王的喜怒哀乐、亲疏远近影响决策,那么决策的随意性必然在所难免,致使科学公正、理性民主的决策成为空话,导致不公、特权和腐败。只有进一步完善我们正在致力于建立的社会主义社会民主政治、法治建设,才能根本解决问题。

历史剧中的贤明君王是的确是存在的。但大多所谓“贤明”往往善于作秀,只是观众没有留意,或者即使留意也表示理解罢了。比如,堂堂一国之君,与其化装成侠客与个别坏人单打独斗,与其去送一块银子给乞丐解决一时温饱,还不如完善制度建设,制定政策,把地方官选派好,把地方治安整顿好,把弱势群体保障好,从根本上解决问题;君王有这个能力,这也正是君王的职责;否则一个君王,过腻了宫廷生活到民间当回侠客替民女抱打不平,英雄救美的体验倒是过了把瘾,赢得了女孩子的芳心,找到了不少刺激和乐趣,可英雄一离开,恶霸势力卷土重来,照样猖狂;官府照样腐败昏聩;众多乞丐照样挨饿;广大百姓照样任人宰割;一个君王的职责到底是什么?不从体制制度建设上根本解决问题,而是作一番秀,还要骗取天下的感激。这种作为“英雄”的皇帝加美人的所谓创作模式,实际上只是欺世盗名而已,只能起到愚民的作用。

对历史上强有力的开明的君王抱有幻想,是由道德理想主义思维误区所使然。道德理想主义突出的表征是,忽视道德底线和认识底线,忽视一定历史条件下符合大多数成员道德水准和认识能力,忽视使一般人感到胜任和愉快的道德原则,求全求美,要求每个社会成员都是完美无缺的圣人和性格高尚的完人。因而没有从现实矛盾和现实道德实际状况出发来正视现实、寻找解决现实矛盾的途径,因此,道德理想主义往往具有偏颇性和虚假性,实乃愚民而娱己。

受到前现代社会文化思潮影响的历史剧中的“历史”,绝非客观真实的历史,而是被创作主体所“我化”和“美化”了的历史。历史中的很多内容,要么被筛选掉了,如文字狱、大屠杀等许多残酷、血腥与黑暗的事实;要么被无限度地放大了,如历史上的帝王将相的文治武功、权谋文化等。通过这种取舍,我们看到了当前某些个别人的真实心态:对那些曾经掌握极端权利、为所欲为、纵欲享受的皇权的顶礼崇拜,对宫廷隐秘的津津乐道,这是某些知识分子对自我也推己及人地对大众人格和力量极不自信的表现,透露出某些知识分子内心深处的皇权崇拜意识和奴性依附意识。

皇帝是中国社会专制体制中唯一可以获得空前的超级自我满足的人,有至高无上的生杀予夺权力,可以随心所欲地占有任何一个美女。普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣。[49]皇帝的巨大诱惑力引千秋万代无数枭雄竞折腰。为了当皇帝享特权,很多人铤而走险,举旗造反,改朝换代,不惜九死一生,不惜千万人头落地!至于国家的繁荣和稳定,至于千万百姓的生命安全,均被抛到九霄云外。历史人物的主要精力往往都花在打天下、保天下和改朝换代的壮举上了。从这个视角看中国历史,会突然发现,原来,中国历史上的很多问题,正出在“想做皇帝”这个“伟大”理想上。中国的战争、混乱、灾难,也大多是由这个争“做皇帝”的理想而引发出来的。梁山上的李逵们,都想杀去东京,夺那鸟位。中国历史上的大屠杀和动辄千百万人死亡的战争,很多都是导因于个人权位的争夺。此类远大的理想,恰如20世纪希特勒的优化人种理想,往往比现实社会中最凶恶的敌人更要凶险。所有人都想当皇帝、做主子,都希望奴役天下,各种膨胀的意识之间的冲突势不可免。

做皇帝虽美,但皇帝毕竟只有一个,几率太小,风险太大。大部分人只有退而求其次,自觉、自愿、自得、自乐地去给皇上当奴才,甚至割掉命根子当宦官太监,或抹去灵魂和人格,做人格精神上的太监,沐浴皇恩,抱铁饭碗吃皇粮,替皇上放“牧”。皇帝专制社会里,县太爷被称为衣食父母官,掌控着百姓的衣食住行,可以把他的属民当做被宰割的“羊”来放牧。“牧”在中国专制社会是官职名,西汉武帝把全国分为13个州,管辖的长官称刺史,东汉后又称“州牧”。“牧守”是一个不小的官职。后来统称地方长官为“民牧”,即是把百姓当做马、牛、羊来放牧和管理的意思。可见,在以专制皇帝为中心的等级序列中,百姓算不上是“人”,顶多是与“肉食者”相对应的草民,像草样生长、自生自灭的群氓。《说文》曰:氓,民也。最初指自彼来此之民曰氓,逐渐统指民。“氓之蚩蚩,抱布贸丝”(《诗·卫风》),还有氓黎、氓家、氓庶、氓萌、氓隶等,都是民的意思。孔子说“仁者爱人”(《论语》),但没有说“仁者爱民”,“民”者,奴隶是也,孔子的所爱的“人”指的是有人臣、人君称呼的贵族。而民呢?是“可使由之,不可使知之”(《论语·泰伯》)的“下愚”与“劳力者”,必须“治于人”。

在封建专制时代,封建专制统治者如何放牧和管理像马牛羊一样的人群呢?最根本的是要他们听话,使他们愚昧无知。为此,必须把天下所有容易蛊惑人心的思想都阉割掉。江山代有才人出,各代都有绝妙招,但最有效的是推行愚民政策。

早在秦朝,因“儒生诽谤朝政,惑乱民心”,秦始皇率意采纳李斯的建议焚书坑儒。但皇帝终究还是要用儒生们去笼络天下民心进一步麻痹百姓,因此,汉武帝巧妙地采用利禄引诱,罢黜百家,独尊儒术,把儒学与官道结合起来,让知识分子想当官必先按照皇帝的意志读书。顾颉刚说:“秦始皇的统一思想是不要人民读书,汉武帝的统一思想是要人民只读一种书。”科举考试和八股取士,使知识分子“学而优则仕”,“学成文武艺,货卖帝王家”。这样,既稳住这些容易蛊惑人心者,又豢养了可以使用的奴才,还昭示了皇帝“爱才举贤”的美名。为了禁锢仁人志士的思想,宋代朱熹提出“存天理”、“灭人欲”,弃绝任何非分之念的主张。但思想是无法根除的,于是清朝封建统治者干脆定出“以杀固之”的狠招,于是文字狱成为大清朝300年的高压治国之大计。

所有被封建统治者认可的学说实际上都被用来服务于统治者的统治需求。诸子百家,唯儒、法、道、释被尊。四家虽各异曲,愚民却极同工。儒家认为“唯上智与下愚不移”,“劳心者治人、劳力者治于人”,“民可使由之,不可使知之”(《论语·泰伯》)。法家认为“性本恶”,应“弃仁人之相怜”,“防民之口,甚于防川”,把有思想的人即“言谈者”视为“五蠹”[50]之首除掉。李斯干脆主张“学在官府”,“以吏为师”,谁的官大,谁也理所当然地学问大,作为最高权威裁判一切学问。道家貌似清高,主张“绝圣弃智”,“自然无为”,其实也没少给统治者出主意:“古之善为道者,非以明民,将以愚之。民之难治,以其智多。”(《老子》第65章)“人多伎巧,奇物滋起。”(《老子》第57章)“智慧出,有大伪。”(《老子》第18章)“见素抱朴,少私寡欲。”(《老子》第19章)“是以圣人之治,虚其心,实其腹;弱其志,强其骨。常使民无知无欲,使夫智者不敢为也。”(《老子》第3章)佛教同样不能“幸免”。自从汉、魏、两晋、南北朝时期佛教传到中国以后,佛教业道轮回的主张,很快被统治者接纳、欣赏,让众生都放弃今生,专注来世,安于现状,内修反省,达到统治者梦寐以求的治人牧民效果。

历史上封建专制制度最危险的敌人自然就是那些真正有头脑的思想者。因为真正的思想者有理性洞察能力,能够识破专制蒙昧的骗局[51],所以从秦始皇到元明清,或是焚书坑儒,或是搞文字狱。久而久之,在长期处于封建社会的中国,专制主义和与之相应的奴才依附意识,逐渐成为中国知识分子的一种僵化的思维定势和生活方式。

最能够体现中国社会奴才依附意识的是为了活命被迫割掉了命根子侍候宫廷的太监。但太监还只是形式上的最集中体现者。真正体现奴性依附意识的,是封建时代中国的知识分子群体,他们其中的不少人是真正精神上的太监。

令所有人都感到悲哀的是,在封建专制时代,无论割了命根子当宦官,还是某些人文知识分子阉灭了灵魂人格当官宦,都已经从“根”和“本”上失去了血性,不敢和不再有生命的创造力和思想的再生力[52],从而失去了终极关怀和进取的信心,专注于其眼前自身的利害得失。整个社会失去了理性反思能力和整体的创造能力,变得势利、实用、庸俗、鄙陋。人们尤其是知识分子思想上、人格上的萎缩,最终导致社会整体的愚昧。从这个角度看,中国封建社会虽然有历史性的进步,取得了历史性的成果,同时也是积愚、积贫、积弱的历史。这是专制愚民统治的必然结果。专制必愚民,愚民必专制。这是中国封建专制历史异常漫长的根本原因。而西方资产阶级革命时期,启蒙思想家做的第一件事情,不是急于推翻封建专制统治,而是摧毁它借以安身立命的思想基础,扫荡愚昧,通过理性的科学文化知识的启蒙来教化百姓,影响社会。

综观漫长的中国封建社会历史,我们深切感到,当今完善的现代化民主与法制制度建设,每前进一步,其艰难都可想而知。这其中不仅有现代化需求的制度本身的建设,更有启迪民智、提高作为现代化主体的广大人民群众综合素质的艰巨历史任务。

前现代社会留给我们的精神文化遗产,有很多成分,需要仔细鉴别、逐渐剔除。尤其是长期专制奴役下形成的根深蒂固的奴性依附意识。

有关唯物史观与文艺思潮的文章

◎培养孩子的社会规则意识并执行规则。在同玩同乐中获得行为规范,学会控制自己的意愿、情感和行为。让孩子学会关心别人、感激别人,能在内心对帮助自己的人怀有感恩之情,愿意对他人回馈爱和提供力所能及的帮助。教会孩子对自己的行为负责,让孩子勇敢承担自己的过失,多给孩子一些承担责任的机会。◎培养孩子的独立意识和任务意识,多培养孩子的生活自理能力、独立学习能力和自己解决问题的能力。◎有较强的环保意识。......

2023-07-19

石崇拜和树崇拜是先民原始宗教观念的遗存,前文谈到的三山国王信仰以界石为象征,猎神崇拜以河流旁的石壁或小石坛为象征,都是石崇拜的表现形式。[137]客家人的石崇拜和树崇拜的表现,还可以举出许多事例。总的说来,客家人的宗教信仰是以远古流传下来的巫鬼迷信为底色,以民间道教为根基,杂糅了自然崇拜、鬼神崇拜、祖先崇拜、英雄崇拜、先贤崇拜等多种原始宗教信仰因素的庞杂的信仰体系。......

2023-08-23

畲族人十分崇拜狗,平时不但不杀狗,不吃狗肉,而且待狗十分友好:从不加以驱赶和打骂,要是谁家里养的狗死了,用银钱纸套其脖子上,然后投入河中,让水把它带走。据考证,畲族人至今仍保藏有“狗皇图,”他们称为“祖图”,图上绘的是人身狗像即槃瓠像。这槃瓠像被视为畲族的族宝,由族内有声望的长辈保管,每当祭祖时让本族人观看,绝不让外族人窥见。畲族人祭祖仪式甚为隆重。畲族人对狗的崇拜,实是古代图腾崇拜的遗风。......

2023-11-18

我的朋友鲁迪不仅长得漂亮,还很聪明、有才干。尽管我知道鲁迪确实很尊敬我,但是她这样的态度并不是自然的,而是她把自己的聪明才智投影到我身上的结果,因为她自己并没有意识到这一点。鲁迪的情况就属于积极投影,因为她把自己的积极特质投影到了我身上。当我们说特别崇拜某一个人的时候,并没有意识到其实是在崇拜我们自己的影子。......

2023-08-03

这是一种特殊的“无意识”,是“无意识的有意识”,因为人们自以为自己仍然是决定行为选择的“主人”。“绿色意识形态”多元主体无意识建构的过程,与产生于历史中民族的概念倒有几分相似。对于多元主体的参与者,“无意识的有意识”是这个过程的特征。......

2023-08-28

人人数学观要求教师要具有分层意识,即在教学设计时,对教学内容、速度和方法的安排都因人而异,使之符合不同层次学生实际学习的可能性,减轻学生负担,提高学习效率,使全体学生都得到全面发展,实现教学设计的最优化。教师依据课标的精神,在反复钻研本节内容知识结构、知识层次的基础上,根据各层次学生的学习水平制定相应的分层教学目标,使其指向每个学生的最近发展区。......

2023-08-01

通俗地说,劳动意识即爱劳动,主动参与承担劳动的思想观念。高校阶段学生的自理劳动意识就是衣、食、住、行等自理能力及思想观念。(二)自理劳动有利于培养个人对劳动人民的思想感情一个人只有付出了辛勤劳动,才能懂得珍惜劳动成果。(三)自我服务劳动有助于促进个人意志品质的形成劳动习惯的形成过程也是意志形成的过程。这些劳动不仅锻炼大学生的动手能力,还可以帮助大学生养成良好的意志品质。......

2023-11-17

至孟子亦崇拜尧舜之为人,如曰:孟子道性善,言必称尧舜。其论尧舜处事制物之义曰:君子之于物也,爱之而弗仁。尧舜之知,而不遍物,急先务也。尧舜之仁,不遍爱人,急亲贤也。其论尧之让禅于舜,而谓尧荐舜于天,君位非私相授受也。至于舜,则又以中之抽象名称,适用于心性之状态,而更求其切实。舜之人格伟大,古书多有所述,孟子尝为表彰之。舜尽事亲之道,而瞽瞍底豫。......

2023-11-22

相关推荐