人口的死亡率、婴儿死亡率以及平均预期寿命是集中反映人力资源身体素质状况的主要指标。综合地看,西北少数民族地区人口健康相对于全国其他地区而言还是有差距的。教育相对滞后,制约了西北少数民族地区各项事业的发展,极大地阻碍了西北民族地区乃至整个区域国民经济和社会事业的发展。......

2023-11-28

根据对西北少数民族地区实证考察,依少数民族地区广阔的自然地域景观的差异性、草原风光的独特性、民族风情的浓郁性、宗教文化的别具风采性等特征,围绕民族传统体育为主线的民族体育经济文化资源可分为六大类:

1.草原风光类。由于西北少数民族以畜牧业生产为基础,草原已成为民族体育资源孕育的基地,西北少数民族地区有河谷、高峻的山地、纵横交错的峡谷、茂密的山林、奔腾不息的河流、星罗棋布的村落和帐篷等景观,是开展赛马、马上技艺、赛牦牛、叼羊、姑娘追等草原分光为主的民族体育项目的最好场所(见表7-2)。

表7-2 西北少数民族地区草原风光类体育资源的种类与分布

2.宗教寺庙类。分布于西北的宗教寺院是我国传统文化的瑰宝。除寺院建筑群外,寺院的宗教活动无不透视着民族体育的内涵(见表7-3)。西北民族地区的清真寺、拉卜楞寺、塔尔寺,它不仅是宗教活动的场所,也是政治、文化、教育集中之地,可以说寺庙是本区历史的凝聚点和文化的浓缩点,是这块土地上独有的景象,是本区对外界的最主要的“诱惑”。

表7-3 西北少数民族地区宗教寺庙类体育资源的种类与分布

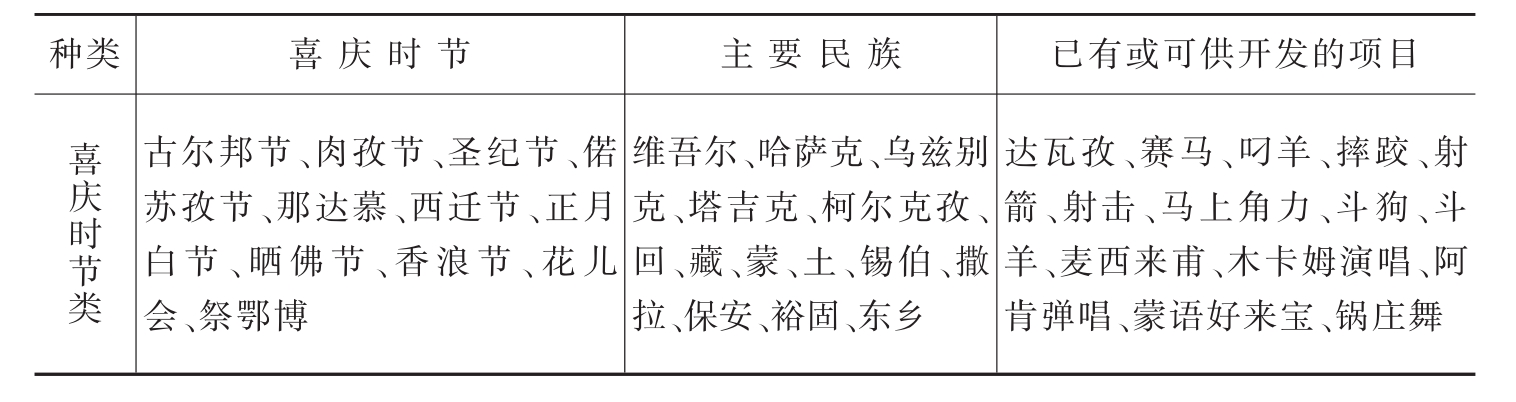

3.喜庆时节类。主要是指西北民族特有的传统庆典活动,构成了一种寓意深刻的独特文化表达方式,对于民族文化的传递起着重要作用。从节庆活动中透视出古老而丰富的民族体育文化,反映出不同的民族社会历史和文化变迁的轨迹,涵盖了一个民族全部文化活动的内涵,[7]这类节目有“古尔邦节”、“肉孜节”、“圣纪节”,柯尔克孜族的“偌苏孜节”,锡伯的“西迁节”,蒙古族的“那达幕”、“正月白节”,藏族的“晒佛节”、“香浪节”,土、东乡、保安、撒拉族的“花儿会”等等,届时举行一系列的麦西来甫、木卡姆演唱、阿肯弹唱、蒙语好来宝、达瓦孜、旋转式秋千、赛马、叼羊、姑娘追、摔跤、马上角力以及斗狗、斗羊等音乐歌舞和民族体育活动(见表7-4)。

表7-4 西北少数民族地区喜庆时节类体育资源的种类与分布

4.大漠金沙类。沙漠是西北少数民族地区最博大的地貌景观。其间,沙浪滚滚、高低错位、纵横蜿蜒,或形似新月,或状如卧龙,变化万千。百米高的沙山悬若飞瀑,游人从沙山上滑下,犹如天降且身下的流沙经摩擦,会发出钟鸣般的声响,震颤四野,称之为“沙坡鸣钟”。骑乘沙漠之舟——骆驼,伴随着驼铃深入到沙漠中,穿行在起伏如同海浪般的流动沙丘之间,会使人感到神秘、粗犷和奇异。同时,灼热沙疗地是西北内陆沙漠地区人民利用当地地理气候条件治疗疾病的一处创造,用以治疗风湿性关节炎,慢性腰腿痛等疾病,是一种集热疗、磁疗、按摩于一体的综合理疗法,具有极好的开发价值(见表7-5)。

表7-5 西北少数民族地区大漠金沙类体育资源的种类与分布

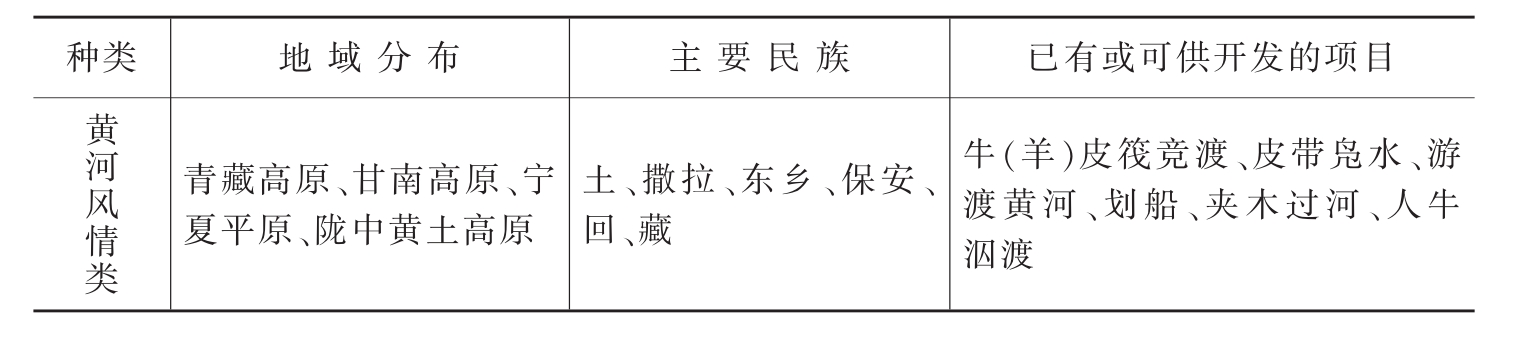

5.黄河风情类。源于青藏高原的黄河,经过青海省多道峡谷奔腾而下流入甘肃省。经过玛曲、九曲十八弯与多数叉流汇合,波涛翻滚、河流湍急的大夏河和那勒斯河,百川汇聚,渐渐形成了黄河古有的风情,创造了西北仅有的牛(羊)皮筏竞渡、游渡黄河、骑木划水、夹木过河、人牛泅渡等项目,反映出乡土气息的民族体育情怀(见表7-6)。(www.chuimin.cn)

表7-6 西北少数民族地区黄河风情类体育资源的种类与分布

6.远足登高类。西北地域辽阔,高山、大河、戈壁、沙漠、草原风情无不体现强烈的民族风情,集山、水、林、古迹建筑为一体,地理人文景观十分奇异,进行远足登高、沙漠探险、登山、滑雪、探访引人遐想的长城古道、城堡、烽燧,欣赏艺术荟萃的石窟文物,构成了特殊的民族体育资源。如河西走廊段的古丝绸之路,从这里可以进行莫高窟、榆林石窟、阳关、玉门关、鸣沙山、月牙泉的远足郊游;新疆南、北中道的几条古丝绸之路上佛塔、石城、古堡、残断古城墙、烽燧遗址和墓葬等成为学者和丝路体育文化爱好者考古旅游的热点;西夏访古,处处可以寻觅到党项族建立西夏王朝的踪迹,贺兰山麓及其周围散布着数以千计的古代岩画,其中放牧、射猎等岩画,则是古代游牧民族实际生活的缩影,具有浓郁的生活气息(见表7-7)。

表7-7 西北少数民族地区远足登高类体育资源的种类与分布

综上所述,西北少数民族体育资源以其特殊的地理位置,浓郁的少数民族风情及源远流长的宗教文化赋予其独特的文化内涵,呈现出地域主体化、广布性分布,并且具备了自然资源、民族文化资源、人文地理资源与民族体育资源良好的配置结构,它以弘扬民族体育文化,展现地方风采为特色,致使民族体育资源向经济性、娱乐性、探险性、健身性联动效应发展。这是民族地区优势文化的经济资源,是民族地区经济发展的新的生长点。发展民族体育,有机地同民族体育旅游结合在一起,有利于调整产业结构,促进民族地区由封闭型走向开放型价值体系的形成,使之成为民族地区经济发展的突破口之一。

【注释】

[1]黄健英,萨如拉:《中国少数民族经济发展战略》,3页,北京,中央民族大学出版社,1999。

[2]胡锦涛:《在中央民族工作会议暨国务院第四次全国民族团结进步表彰大会上的讲话》,3~5页,北京,人民出版社,2005。

[3]黄健英,萨如拉:《中国少数民族经济发展战略》,164页,北京,中央民族大学出版社,1999。

[4]王勇,杨彬:《西北少数民族地区公民权利保障的动态平衡结构》,载《人大研究》,2006(5)。

[5]中华人民共和国国家统计局:《中国统计年鉴2005》,51~61页,北京,中国统计出版社,2005。

[6]金振蓉:《西部群众生活水准总体提高》,载《光明日报》,第4版,2006-09-30。

[7]张文勋,施惟达,张胜冰:《民族文化学》,148页,北京,中国社会科学出版社,1998。

有关西北少数民族传统体育研究的文章

人口的死亡率、婴儿死亡率以及平均预期寿命是集中反映人力资源身体素质状况的主要指标。综合地看,西北少数民族地区人口健康相对于全国其他地区而言还是有差距的。教育相对滞后,制约了西北少数民族地区各项事业的发展,极大地阻碍了西北民族地区乃至整个区域国民经济和社会事业的发展。......

2023-11-28

西北少数民族地区地处黄土高原、青藏高原、帕米尔高原,从地理位置来讲,民族体育资源的形成是以地理环境而依存的。中国最干燥、最寒冷、最炎热、最独特的地质地貌都分布在西北少数民族地区,在开发民族体育资源过程中具有独特的地缘优势,为体育探险......

2023-11-28

西北少数民族体育组织一方面受制于社会、政治制度等宏观条件,另一方面则是少数民族传统体育活动本身发展的需要。从某种意义上讲,西北少数民族体育活动已不仅仅是生命活动,而是作为一定社会关系总和的人在现实中显示了自己的本质。......

2023-11-28

西北少数民族传统体育与其广泛的社会功能和鲜明的时代内涵,起着振奋民族精神,唤醒民族意识,维系民族情感,增强民族凝聚力的显著作用。[4]西北少数民族传统体育大多源于少数民族地区,而少数民族地区大多是欠发达地区,主要表现在生产力水平低和劳动者素质差,这两个方面相互制约和影响,造成了少数民族社会经济全面发展的滞后。......

2023-11-28

文化不是抽象的、空泛的,传统文化很大程度上就是民族文化,西北少数民族传统体育是它的一种折射。(一)物质性为促进西北少数民族传统体育发展而创造且形成了物质的各种思想物化品,这是西北少数民族体育文化内涵中最高层次的部分。......

2023-11-28

西北少数民族传统体育作为人类社会一项特殊的文化活动方式,孤立的个体活动是不存在的,尽管民族传统体育活动常常通过个人的行为方式来体现和进行,但永远脱离不开社会的联系而受制于社会,永远是物质文化的产物。......

2023-11-28

第十一章西北少数民族传统体育发展的思路在民族平等的基础上实现各民族的发展繁荣是中国共产党民族政策的根本原则,社会主义制度奠定了民族平等团结的基础,但不能解决发展问题,少数民族和少数民族地区长期存在的经济和社会发展差距,以及在经济和社会进程中不同地区、不同民族之间的利益冲突,必然成为民族间滋生隔阂、产生矛盾和冲突的渊薮。......

2023-11-28

(二)少数民族——民族传统体育文化的补充我们伟大的祖国自古以来就是一个统一的多民族国家。据2000年人口普查统计,少数民族共有人口1265830000人,约占全国总人口的8.41%。仅西北、西南就集中了全国少数民族人口的50%。新中国成立以来,我国少数民族人口分布的面貌不断发生变化。......

2023-11-28

相关推荐