最近,日本新任首相安倍晋三在出访东南亚之时又发表了所谓的“亚洲外交五项原则”。安倍晋三表示希望这五项原则能够得到东盟各国的积极回应,这也表明了日本政府正在重新谋求在东亚以及东南亚区域的更大的影响力。......

2023-11-28

一、区域(经济)一体化的内涵与外延

(一)区域一体化的含义

一体化的含义是把各个部分结合为一个整体。一体化概念在很多的自然学科和社会学科领域中得以应用。在经济学领域里,一体化首先出现于对企业经营活动的研究中。自上世纪50年代初起,一体化被广泛应用于对国际经济活动的研究中,用来形容多个国家独立的经济活动融合为紧密相联的一个整体的经济活动。按照涉及的国家范围来划分,经济一体化可以分为区域性的经济一体化和世界性的经济一体化。就目前经济一体化的实践和理论来看,经济一体化主要是区域性的。

区域一体化(Regional Integration)是第二次世界大战后兴起的一种区域合作的理论和实践的总称。它是一定区域内的若干国家(或地区)为维护本国与本地区的利益而进行国际合作与交往,进而基于共同利益而建立起来的超国家或跨国家的联合。从世界经济学的一体化理论来看,它是指两个或两个以上的国家或地区,通过协商并缔结经济条约或协议,实施统一的经济政策和措施,消除商品、要素、金融等市场的人为分割和限制,以国际分工为基础来提高经济效率和获得更大经济效果,把各国或各地区的经济融合起来形成一个区域性经济联合体的过程。从世界政治与国际关系角度看,区域一体化的每次重大进展,都意味着国家主权和职能进一步向一体化机构让渡,最终形成打破原有国家政治经济秩序的文化与生活共同体。从学理上说,区域一体化则是伴随着区域组织的大量产生和区域合作实践的发展而产生出的一种经济和政治思潮。

(二)区域经济一体化的表现形式

区域一体化首先和主要表现为区域经济的一体化。第二次世界大战以后,为了迅速医治战争创伤、重振经济、提高各种经济资源的利用效率,法国、联邦德国、意大利、比利时、荷兰、卢森堡等6个西欧国家在巴黎签订了为期50年的《欧洲煤钢联营条约》,正式宣告欧洲煤钢联营成立。至1954年,这些国家的煤、焦炭、钢、生铁等的贸易壁垒几乎完全消除。此后联营又陆续制订了一系列共同规章,监督卡特尔和调整企业合并。其中央执行机构决定价格、规定生产限额并根据联营条约对违规企业进行处罚。欧洲煤钢联营使“欧洲煤钢联营计划”得以实现,以后又发展为欧洲经济共同体。1967年,其部长理事会和委员会与欧洲经济共同体的对应机构合并。

区域经济一体化包含着两层含义:一层含义是指成员国之间经济活动中各种人为限制和障碍逐步被消除,各国市场得以融合为一体,企业面临的市场得以扩大;另一层含义是指成员国之间签订条约或协议,逐步统一经济政策和措施,甚至建立超国家的统一组织机构,并由该机构制定和实施统一的经济政策和措施。区域经济一体化联合体以一定的组织形式存在着。各参加国根据各自的具体情况和条件,以及各自的目标和要求而组成了不同形式的区域经济一体化组织。不同的组织形式反映了经济一体化的不同发展程度,反映了成员国之间经济干预和联合的深度与广度。

其在现实的国际政治经济关系当中大体上按照优惠贸易安排、自由贸易区、关税同盟、自由贸易区、共同市场、经济与货币联盟以及完全的一体化等形式渐次演变。

区域经济一体化可以根据市场融合的程度,分为以下六种形式:

(1)优惠贸易安排(preferential trade arrangements)。即在成员国间,通过协定或其他形式,对全部商品或一部分商品给予特别的关税优惠,这是经济一体化中区域经济一体化最低级和最松散的一种形式,1932年英国与其以前的殖民地国家之间实行的英联邦特惠制以及第二次世界大战之后建立起来的“东南亚国家联盟”就是其中的典型。

(2)自由贸易区(free trade area)。即由签订有自由贸易协定的国家组成一个贸易区,在区内各成员之间废除关税和其他贸易壁垒,实现区内商品的完全自由流动,但每个成员仍保留对非成员的原有壁垒。最典型的自由贸易区是“北美自由贸易区”。

(3)关税同盟(custom union)。即成员国之间完全取消关税或其他壁垒,同时协调其相互之间的贸易政策,建立对外的统一关税。《关贸总协定》第24条“关税同盟和自由贸易区”第8项规定:关税同盟应理解为以一个单独关税领土代替两个或两个以上的关税领土。区内成员实质上取消关税或其他贸易限制,实质上实施同一关税或其他贸易规章。这在自由贸易区的基础上又更进了一步,开始带有超国家的性质,典型的有早期的“欧洲经济共同体”和“东非共同体”。

(4)共同市场(common market)。即成员国在关税同盟的基础上进一步消除对生产要素流动的限制,使成员国之间不仅实现贸易自由化,而且实现技术、资本、劳动力等生产要素的自由流动。例如,“欧洲共同体”在1992年年底建成的统一大市场。其主要内容就是实现商品、人员、劳务、资本在成员国之间的自由流动。

(5)经济与货币联盟(economic&monetary union)。即在共同市场的基础上又进了一步,成员国之间不但实现商品和生产要素的自由流动,建立起对外的共同关税,确立了共同货币和统一的货币发行机构,制定和执行某些共同经济政策和社会政策,逐步废除政策方面的差异,形成一个庞大的经济实体。“欧洲联盟”属于此类经济一体化组织。在理论上,应在多大的经济政策范围内实现统一才能称得上经济联盟,尚没有明确界定。但是,货币政策的统一作为一个重要标志是具有共识的,即成员之间有统一的中央银行、单一的货币和共同的外汇储备。到目前为止,世界上也只有欧洲联盟达到这一阶段。

(6)完全经济一体化(complete economic integration)。这是经济一体化的最高阶段,成员在经济、外贸、农业、金融、财政等政策上完全统一,全面实行统一的经济和社会政策,使各成员在经济上形成单一的经济实体。而该经济实体的超国家机构拥有全部的经济政策制定和管理权。目前世界上尚无此类经济一体化组织,只有欧盟在为实现这一目标而努力。(www.chuimin.cn)

上述六种形式的区域经济一体化组织是由低级到高级排列的。各种形式的一体化组织之所以可以分级排列是因为上一级形式的一体化组织包含下一级形式一体化组织的特点。但是,必须要指出的是,区域经济一体化组织形式的分级排列并不意味着一个区域性组织在向一体化深度发展时一定是由低级向高级逐级发展的。从区域经济一体化的实践来看,一体化的起点并非一定是优惠贸易安排,某个区域经济一体化组织也可能兼有两种组织形式的某些特点。区域经济一体化的组织在实践中也许会产生出更多的形式。

(三)区域经济一体化的发展趋势

区域经济一体化起源于20世纪50年代,自80年代以来呈迅猛发展趋势。

1.数量不断增多。据统计,20世纪60年代,全球共有19个区域经济一体化组织,70年代增至28个,80年代再增至32个,进入90年代,区域自由贸易协定一直呈现蓬勃发展的态势。即便是在WTO成立并主导国际贸易舞台后,也并未使这一趋势减缓。根据WTO的官方统计,截至2005年7月,向WTO及其前身GATT通知备案的自由贸易协定总计达330个,其中206个是1995年1月WTO成立后备案的。在WTO的所有成员中,除蒙古国以外,其他都是一个或多个区域自由贸易协定的当事方,协定当事方之间的贸易额占到全球贸易总额的一半以上。[2]

2.区域经济一体化的主要形式是自由贸易区。据WTO统计,截至2002年3月1日,正在实施的区域贸易一体化中,绝大多数是自由贸易协议,占所有区域贸易安排的72%,共有175个,关税同盟22个,占9%。

3.区域经济一体化所涉及的领域不断扩大,其内容涉及国际贸易以外,还涉及资本,技术、劳务,人员流动以及财政、信贷政策的协调等。在WTO成员间的区域贸易一体化中,截至2002年7月1日,包含服务贸易安排的达到21件,占区域贸易一体化总数的12.2%。另外,农产品这一被经常视为最敏感的贸易自由化的对象,也被包含在自由贸易的产品范围之中。

4.大部分国家或地区已介入区域贸易一体化。据世界银行统计,全球只有12个岛国和公国没有参与任何区域贸易协议(RTA)。WTO绝大部分成员(包括174个国家和地区)至少参加了一个(最多达29个)区域贸易协议或区域贸易一体化组织,平均每个国家或地区参加了5个。当然,各地区之间的差别很大,发展程度也不相同。世贸组织全体成员同时又是各区域经济组织成员,有的具有多重区域经济一体化组织成员的身份。全世界近150个国家和地区拥有多边贸易体制和区域经济一体化的“双重成员资格”[3]。

5.非传统形式的一体化、跨区域的一体化、南北经济体一体化等现象已经出现。

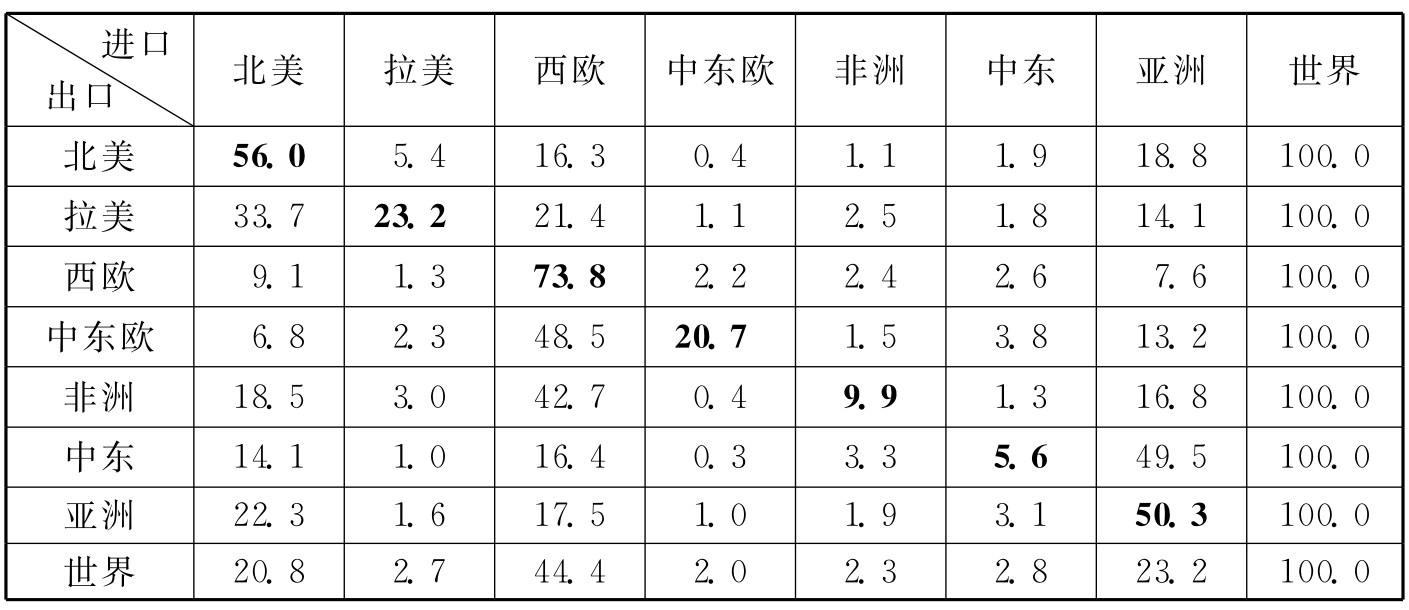

从表13—1可见,大多数区域对本区的贸易出口占最大比重。中东出口以石油为主、非洲因消费能力低下,出口没有以本地区为主;中东欧虽以出口到西欧为最大比重,但本区域内贸易仍占1/5;拉美出口最大的市场是北美,尽管不是本区却也是相邻的地区。总体上看,世界的主要贸易国(地区)集中在北美、西欧和亚洲,这三个区域2004年的出口总额为7.743万亿美元,占世界出口总额的86.93%,而这些区域的贸易都是以区域内贸易为主的。

按表中比例计算,2004年各区域的区内贸易(5.08万亿美元)占世界贸易(8.907万亿美元)的比重达到57.03%;而北美、西欧和亚洲三个区域的区内贸易(4.916万亿美元,占世界区域内贸易的96.77%)又占到该三个区域出口总额的63.49%。

表13—1 世界各国区际贸易流占各区出口总额的比重(2004年)

资料来源:WTO(2005),International Trade Statistics 2005,p.40。

有关全球化中的东亚法治:理论与实践的文章

最近,日本新任首相安倍晋三在出访东南亚之时又发表了所谓的“亚洲外交五项原则”。安倍晋三表示希望这五项原则能够得到东盟各国的积极回应,这也表明了日本政府正在重新谋求在东亚以及东南亚区域的更大的影响力。......

2023-11-28

全球化的力量是强大的,但本土化的力量同样显得深厚。有鉴于此,至少从目前的国际社会来看,几乎所有的国家都选择了对外开放,而对外开放也并不意味着必然会失去自身特色,而是在深刻理解本国国情的基础上主动出击,将随着全球化而来的外国资本、技术、思想及其法制资源择善而从,为我所用,把握好“全球化”与“本土化”的关系和契机,并在具备条件的情况下将自己的活动空间向外延伸。......

2023-11-28

以后每年举行的“10+3”领导人会议,均把建立东亚共同体作为东亚合作的长期目标。该报告确定了“东亚共同体”的三个主要目标,即区域和平、共同繁荣和人类进步。......

2023-11-28

朝阳大学的创办者和最初一批教师,在法学知识背景方面带有浓厚的日本色彩,引领了民国法学教育前一阶段占据主流的大陆法教学与研究的浓厚风气。......

2023-11-28

西方法学家提出了“远东法”论。韩国崔钟库教授提出了“东亚普通法”论。他认为东亚普通法是以古代中国法为基本内核、中日韩三国独特的社会交往关系为背景而形成的概念。东亚普通法由法典、儒教法文化、乡约村落法、法学(律学)、和解与仲裁五种要素组成。[43]毋庸置疑,东亚区域经济一体化进程的良好发展前景,是东亚共通法形成的经济基础。......

2023-11-28

1625年荷兰国际法学家雨果·格劳秀斯在《战争与和平法》一书中指出,一个国家的主权对内是至高无上的统治权,对外是不受任何一种权力限制的独立权。......

2023-11-28

笔者重申,为了确保其能够始终发挥积极的影响,在实现东亚法律文化和社会治道的会通与创新的过程中,应当始终坚持以“恰当管理、有效沟通、务实求效、灵活有序”为工作方针,为东亚地区经济一体化与政治合作的不断深化,为东亚区域主义的不断发展贡献积极的力量。......

2023-11-28

相关推荐