在当代中国,法律制度移植的实例更是不胜枚举。这些概念和用语,目前事实上已经完全本土化了,已经成为现代中国法律文化的一个组成部分。......

2023-11-28

二、法学教育的移植与发展

(一)中国近代法学教育的移植与发展

中国自清末立法改革起,就仿照西方先进国家的做法,建立起西洋式的法律教育体制。1895年10月,中国第一所近代型大学天津中西学堂开学,其所设学科和修业期限,均系美国人丁家立以美国哈佛、耶鲁大学为蓝本设计的。1898年开办的京师大学堂,其章程明确规定:“仿日本例,定为大纲分列于下:政治科第一,文学科第二,格致科第三,农业科第四,工艺科第五,商务科第六,医术科第七。”科下设目,“政治科之目二:一曰政治学,二曰法律学。”[36]以后北洋政府时期中国建立的法律学堂,及至国民党统治时期创办的综合性大学中的法律院系,从学业年限、教学手段、教学体制、课程设置、教材内容、职称系列、学位授予等,基本上都是从法国、美国和日本等国家中移植而来。[37]

细心研究民国大学法律教育的“人”和“事”,在继受学习外国法制、创造现代中国法律文化方面有许多值得记取之处。在清末民初,法律教育总体上取自日本,并通过日本向西方学习。[38]在清末颁布的第一个学制壬寅—癸卯学制系统中,其所列的法律学门科目表就是以日本的法科学制为蓝本制定的,基本上是日本近代法律教育模式在中国的翻版。到了20世纪三四十年代之后,日本侵华战争爆发,直接取法欧陆法律教育甚至美国法学院模式则成为新的圭臬。

以中国近代最早的法科高等学校——朝阳大学为例,作为保有相当自主权的私立法律学校,该校正式成立于1912年,始终讲求“浚哲文明”的校训,延揽贤士,名师云集;弘扬“理实并重”的学风,汇聚才智,俊杰辈出。1912年—1949年,朝阳大学弦歌不断,法脉维系,共计培养出6230名法科学生,占民国时期法科学生总数40 000人的七分之一多,为传播近代法律文化、培养法学人才,作出了重要贡献,堪称中国法学教育与法律实践的摇篮。朝阳大学在教学模式和课程设置方面,崇尚大陆法系,尤其重视对法典的研究学习,历年司法官考试成绩无出其右,赢得“无朝不成院,无朝不开庭”“北朝阳,南东吴”的盛誉。就朝阳大学的学日鉴欧的学制演变,大体可从如下几点予以阐述:

其一,朝阳的法学教学利用明末变法修律留下的一大批法律资料得以起步,并承继了晚清立法活动展开所需要推进的相关研究工作。民国著名民法学家陶希圣先生曾经任教于朝阳,他对清末民初之际成文法制定状况曾作过专门分析,揭示了法律移植与法科教育以及朝阳大学教师之间的内在关系,有重要的历史价值和理论意义:

北京是国之首都,而民刑事法令与法院审判依据的法理,皆是清末改制的法律案传承下来的。清朝设立修订法律馆,修订民刑律及民刑诉讼法,大抵聘日本法学家协助起草。如刑律即是冈田朝太郎,民律即是松冈义正,商法即是志田钾太郎等主编。辛亥革命,民国肇建。暂行新刑律是以冈田博士主编的刑律草案为底本。民律草案未得公布实施,民事审判以修订法律馆订的《现行刑律民事有效部分》为依据而参考松冈博士的民律草案,名之曰《法理》。朝大的法学课程,刑法及民法为其主课,刑法教授张孝移原是协助冈田起草刑律的刑法学者,民法教授余启昌即大理院民事庭长,后升任大理院长。各级法院民事审判固然依据《现行刑律民事有效部分》,实际上仍以大理院民事判例为准则。余讲授民法,自当权威地位。张孝移讲授刑法,不发讲义,学生们记下笔记。南京政府成立后,修订法律馆改法制局,王世杰任局长,仍延揽朝大诸法学家从事民刑实体法及程序法编制。[39]

其二,清末民初来华的日本法律顾问不仅亲身参与了新法草案的起草和阐释,而且最早进行了现代部门法的讲授。朝阳大学的创办者和最初一批教师,在法学知识背景方面带有浓厚的日本色彩,引领了民国法学教育前一阶段占据主流的大陆法教学与研究的浓厚风气。据方流芳教授的研究,清末法政学堂的课程设置、教材、师资无不深受日本影响。各校讲授的课程,除大清律例、大清会典两门属中国法之外,其余都是日本法学课程的照本宣科。据不完全统计,1897年—1909年间,13所法政学堂共同聘请了58名日本教授。[40]例如,被沈家本延聘来华参与变法修律的日本学者冈田朝太郎,在民国建立之后,又被聘为朝阳大学教席,专门讲授日本刑法直至其1915年回国,其他还有岩谷孙藏博士讲授商法,日本早稻田大学讲师巽来次郎讲授国际公法,等等。在朝阳大学创办的最初20年,先后担任校长的汪有龄、江庸,副校长夏勤、教务长王觐及法学教师,均为日本法政科毕业生(东京帝大、中央大学、明治大学、早稻田或者法政大学)。直到1932年,朝阳还没有一名留学英美的法学教师(1932年同学录“职员名录”),却有讲日文和德文的两名外教,后来虽有一批留学英美者(如杜元载、郑天锡、郭云观、宁协万、梁敬惇、徐恭典、王毓英、燕树棠等),但总体上仍有其浓厚的“东洋”色彩。由此可见,法学教师多在日本完成德日大陆法系的专业训练,回国后以其所学倾囊相授,朝阳大学的课程体系和教学方法自然体现着大陆法系的法学训练方法。不仅如此,这些教师还多为立法界和司法界要人。例如,汪有龄在民国初期曾任司法部次长,江庸曾任司法总长,余棨昌任大理院院长,夏勤曾任大理院推事,后又任最高法院院长,陈瑾昆、李怀亮、李祖虞曾任大理院庭长,朱学曾、胡锡安、徐维震、曹祖蕃、刘含章、郭云观、张孝琳、孙观圻、刘志敭、邵勋等均曾为大理院推事,朱深、汪爔芝曾为总检察厅检察长,梅诒经、戴修瓒曾任京师地方检察厅检察长等等。[41]这些因素无疑增加了民国大陆法教育的权威性,朝阳法科讲义由此在法律职业领域产生广泛影响,同时也推高了朝阳大学的领先地位。

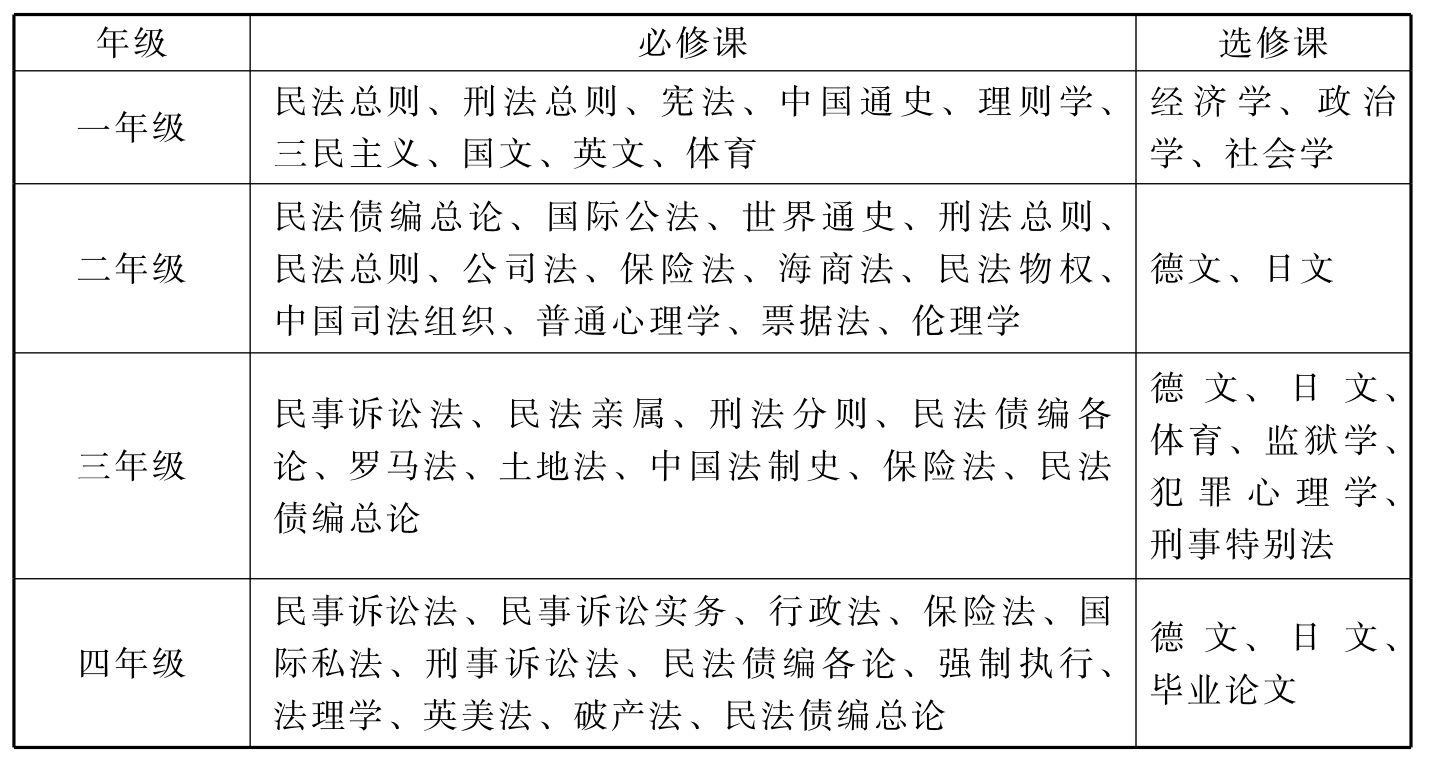

其三,在朝阳大学整个四年的法律教学当中,以民法为主导的私法体系,是整个教学的重点,课程分立相当细致,贯穿了学生的整个学习生涯。值得注意的是,朝阳大学的法律教育,亦相当重视学生人文素质的培养,历史学的学习贯穿了前三年的大学教学,而像普通心理学、伦理学这类课程,即使于现在,也并不是大部分法学院所列的必修科目。当然,在重视大陆法系教育传统的同时,朝阳大学也在20世纪40年代,逐步引入英美法系开设研讨课(Seminar)以及组织法律实习、法律援助、模拟法庭等法律实务训练课程,从而显示出朝阳大学法律教育的与时俱进特点。朝阳大学1947年第一学期的法律系课程参见表8—5[42]:

表8—5 朝阳大学1947年第一学期法律系课程表

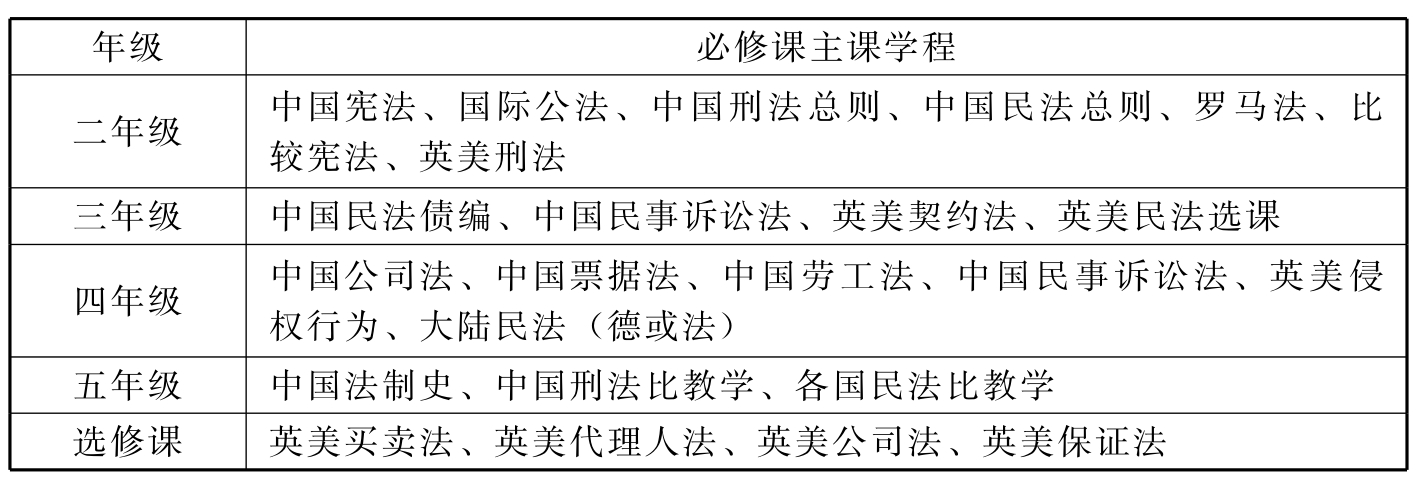

推崇英美法系、善于培养律师的东吴大学,其法律教育课程设置,亦相当有自身特色。东吴法学院的英文名称为“The Comparative Law School of China”(中国比较法律学院),从中表明其创始人在建校之初即确立了比较法的原则和特色,其后东吴法学院虽几经动荡与变迁,比较法的原则与特色却始终不变。作为中国近代英美法和比较法教学与研究的象征,其比较法教育有以下特点:

其一,开设了大量比较法课程。1915年东吴法科的第一份课程表包括:一年级下学期的罗马法(近代民法),二年级上学期作为必修主课的罗马法,二年级下学期作为必修主课的比较宪法、英美刑法、罗马法,三年级上学期作为必修主课的英美契约法、英美侵权行为、大陆民法(德或法),三年级下学期作为必修主课的英美契约法,必修副课的英美侵权行为、大陆民法(德或法),四年级上学期作为必修主课的比较刑法,选修课的英美亲属法、英美买卖法、英美代理人法、英美公司法、英美保证法、英美公证人法、各国法制史,四年级下学期作为必修主课的比较刑法,选修课的英美继承法、英美信托法、英美运输法、英美合伙法、英美损害赔偿法、英美衡平法。20世纪30年代,东吴大学法律学院所设置的比较法课程数量更多、范围更广,具体有:罗马法、比较宪法、英美刑法、英美契约法、英美民法选课、英美侵权行为、各国法制史、各国诉讼法比较、各国刑法比较,等等。[43]1943年的东吴大学法律系课程表中,英美法大纲、英美刑法总则、罗马法、英美契约法、英美侵权行为、大陆民法、英美亲属法、英美继承法、英美诉讼法、英美动产法、英美衡平法等比较法课程也比比皆是。[44]

其二,以比较法作为本体教学法。东吴法学院的教师们始终坚信比较法学习对完善中国法律体系的价值,其在教学内容上不局限于某一系一种法律,而是以英美法和中国法为主,同时广泛涉猎两大法系的其他法律,聘请各国驻华法律专家,引导学生对德、法、日、苏联、意大利、比利时等国法律作比较研究。[45]在建校后的各个时期,东吴法学院的管理层始终将比较法作为一种本体教学方法,采取中国法和英美法并重的“双轨”课程设置“教材方面,大概1/3为各国比较法,用英语或各该国语言教授;2/3中国现行法规,用华语教授”[46]。通过这三种法系基本法律知识与原理的交叉学习,提供给学生独特的法律职业训练和比较法教育,使之对差异巨大的不同法律体系应付裕如,自觉地对这些法律做出各种比较,最终形成富于实践特色的创新的中国法学。

其三,比较法教学层次和教学形式丰富。1926年,东吴大学即开设了法学硕士班,这是中国最早的法学研究生教育。1934年5月,南京国民政府教育部颁布《大学研究院暂行组织规程》。1935年,经国民政府教育部核准,东吴法学院在原有培养硕士研究生的基础上,正式成立“法科研究所”,专门从事法科研究生教育。除了日常教学,东吴大学还通过讲座等形式开展比较法教育交流活动。自1922年起,法学院陆续设立了比较宪法自由讲座、比较法学讲座等长期讲座,邀请国内外著名学者主讲,从而成为普通法学教育的一个重要补充。[47]东吴大学1933—1934年的课程参见表8—6[48]:

表8—6 东吴大学1933—1934年课程表

(www.chuimin.cn)

(www.chuimin.cn)

需要说明的是,朝阳大学和东吴大学在课程设置与教学实践方面的差异,并无实质性的高下之分,虽然二者的人才培养模式和最终去向颇有区别,但就对百年中国法制建设之推动而言,却是殊途同归的杰出。

(二)新中国法学教育的移植与发展

1949年2月28日,新中国建立在即,中共中央发布《关于废除国民党的六法全书与确定解放区的司法原则的指示》,文件指出:

“在无产阶级领导的工农联盟为主体的人民民主专政政权下,国民党的六法全书应该废除。人民的司法工作,不能再以国民党的六法全书为依据,而应该以人民的新的法律作依据。”“在人民新的法律还没有系统地发布以前,应该以共产党政策以及人民政府与人民解放军所已发布的各种纲领、法律、条例、决议作依据。目前,在人民的法律还不完备的情况下,司法机关的办事原则,应该是:有纲领、法律、命令、条例、决议规定者,从纲领、法律、命令、条例、决议之规定;无纲领、法律、命令、条例、决议规定者,从新民主主义的政策。同时,司法机关应该经常以蔑视和批判六法全书及国民党其他一切反动的法律法令的精神,以蔑视和批判欧美日本资本主义国家一切反人民法律、法令的精神,以学习和掌握马列主义、毛泽东思想的国家观、法律观及新民主主义的政策、纲领、法律、命令、条例、决议的办法,来教育和改造司法干部。”

但是,在人民民主政权尚未建立或者刚刚建立还未有成熟经验之际,在经典作者语焉不详或者党的政策、纲领、命令、条例、决议未及齐备的情况下,大力学习苏联社会主义法制经验,全面移植苏联法学教育教学模式,成为当时的迫切需要。中华人民共和国成立以后,确立了“一边倒”向苏联学习的方针。1949年10月5日,刘少奇在中苏友好协会成立大会上指出:“我们要建国,同样也必须‘以俄为师’,学习苏联人民的建国经验”;“苏联有许多世界上所没有的完全新的科学知识,我们只有从苏联才能学到这些科学知识。例如:经济学、银行学、财政学、商业学、教育学等等”。1949年12月5日,时任东北人民政府教育部副部长的董纯才曾在《东北教育》上发表文章:《学习苏联,改造我们的教育》。1949年12月23日至31日。第一次全国教育工作会议在北京召开。会议提出:“建设新教育要以老解放区新教育经验为基础.吸收旧教育某些有用的经验,特别要借助苏联教育建设的先进经验。”从此,全国掀起了学习苏联教育经验的高潮。

按照将“苏联先进经验与中国具体情况相结合”的教学方针,新中国法学教育以成立中国人民大学为契机,接受大批由苏联政府派遣的法律专家来华指导和教授法律,口头讲授和翻译引进相结合,全盘接受苏联法学体系(包括国家与法权理论、国家法、民法、刑法、国家与法权历史等),同时选送留学生学习苏联法律,由此至20世纪七八十年代,无论是法律基础理论,还是各个部门法领域,无论是设置教研室(源自苏联促使相同学科教师集体讨论、研究和备课的一种教育制度),还是具体课程设置,都深深地打上了苏联法的痕迹。

苏联的法学教育模式对20世纪50年代以后我国的法律法学教育影响极大。具体包括:在法学教育中非常注重意识形态的渗透,重视培养学生马克思主义世界观和政治素养;法学教育适应大陆法系传统,系统的法系体系和法律理论研究是其关注的重点;法学教育内容以部门法为主,课程开设对应现行法律;在教学方法上以课堂为中心,教师为主导,侧重系统性知识的传授,同时与课堂讨论相结合,辅以法律实习。[49]按照苏联的法学教育模式,1951年,教育部制定了《法学院法律系课程草案的课程表修正稿》,规定:“讲授课程有法令者根据法令,无法令者根据政策……如无具体材料可资根据参照,则以马列主义、毛泽东思想为指导原则,并以苏联法学教材及著述为讲授的主要参考资料。”此外还规定,各课程的内容应从新民民主主义的实际出发,应贯彻爱国主义思想,并以社会发展史的观点,阐明中国新法制之进步性及优越性;批判旧法学,应揭露其实质及作用,避免单独介绍及比较;各课程的内容必须包括有关的政策法令,如有一部分不能包括者,应开政策法令课程,如有特定课程不能开班,亦应开政策法令;各课程应在开设前,编订课程纲要,如条件许可并宜编订较详的提纲或讲义。按照这些要求,人大法律系在课程设置上,学习苏联经验,改变了以前大学中因人设课、自由讲学的状况,开始有计划,有步骤地教学,使教学、科研、师资培养有条不紊地进行着。各教研室按照培养目标的要求,在法律系本科开设了五类课程,形成了一套严密完整的教学体系。[50]

第一类:政治理论课,包括辩证唯物主义与历史唯物主义、马克思主义政治经济学、马列主义基础、中国历史与中国革命史、人民民主原理等。

第二类:法律基础理论课,包括国家与法权理论,国家与法权历史(包括苏维埃国家与法权历史,中国国家与法权历史)、国家法(苏维埃国家法,中华人民共和国国家法,人民民主国家法,资产阶级国家法)。

第三类:主要法律业务课,有刑法(苏维埃刑法,中国刑法)、民法、刑事诉讼法、民事诉讼法,还包括行政法、财政法、劳动法、国际公法、国际私法、土地法等部门法,以及法院组织法、犯罪对策、法医学与司法精神病学等。

第四类:业务辅助课,包括逻辑学、簿记核算、司法统计。

由此可见,新中国成立后的法学教育,以学习模仿苏联为主,一方面,使得中国在法学教育上借鉴了有益经验,但另一方面,也留下了脱离实际、照搬苏联模式的时代烙印。以课程设置为例,既有苏联民法课,也有中国民法课,既有苏联刑法,也有中国刑法,各门课程都有中苏两部分,不可避免地导致主要课程内容的重复,其他业务课也存在着大规模重叠的现象,而且进一步凸显出师资力量的匮乏。如同民国时候朝阳大学移植德日法学的做法一样,新中国成立之初的人大法律系也从苏联专家手把手“边教边学”,逐步过渡到本土教师开始自主编写各门法学课程的讲义,反复讨论修订,最终推广至全国。值得一提的是,在苏联专家的帮助下,当时的人民大学法律系摸索出了一套科学的教学过程,即:系统讲授—学生自习和作业—课堂讨论和实验—教师辅导—生产实习和教学实习—考试和测验。这一教学过程和经验形成之后,也很快被推广到全国。[51]

以马克思主义法学中国化为核心,以移植苏联法和苏联法学教育模式为特征的新中国第一波法律移植进程此后由于受到“文化大革命”等政治运动的影响,几经波折,其在中国的实践后果(如是否深入人心等)也需要重新评估,但它形塑了新中国成立前三十年中国法制的基本特征却是毋庸置疑的。

20世纪70年代末以来,中国的法律移植更为多元。例如,《中华人民共和国中外合资经营企业法修正案》在中外合资经营期限的问题上,就参考了18个国家和地区的相关规定。类似于《标准化法》和《外商合资企业和外国企业所得税法》这样技术性和政策性很强的法律,参考和借鉴的法律就更多了。20世纪80年代末期,我国立法机关还曾作出过允许深圳特区移植香港法律的决定。[52]近年来,我国的一些重要立法,如《物权法》、《刑事诉讼法》、《民事诉讼法》和《刑法》等,在其修改过程中都突破了过去只看重某个法系(或国家)的单一法律移植,而是集思广益,紧密结合我国的文化传统与当下实践,民主立法、科学立法,大大促进了我国现代法治建设。20世纪90年代,我国借鉴美国法学院的J.D.学生培养模式,在传统的注重学术通识教育的法学硕士之外,设立了专业学位法律硕士,从非法律专业的本科毕业生(以后又规定可以招收法律专业本科毕业生)中招收研究生,通过2年至3年的宽口径、复合型、应用型知识讲授,毕业后主要从事法官、检察官、律师、公证员、调解员等法律实务工作。

不仅如此,中国的法学教育还面临着全球化时代和转型社会下的诸多挑战。[53]在国际化、信息化的时代,一个国家法学教育所承载的功能不能仅限于为主权国家的利益服务,它必须考虑全球化背景下超越单个国家利益的“世界公民”的诉求,使法学院培养的人才拥有成熟的“全球化意识”,要能够不断地适应未来法学教育的发展趋势。一流的法学院之所以优秀,绝不仅仅在于能够培养出一大批优秀的人才,而在于还能充分地实现大学神圣的使命和每个人的价值。拥有什么样的教育体制,就能够培养出什么样的人才;而且培养的人才状况,决定着一个国家在国际上的竞争力,同时也影响着人类未来的法治发展。21世纪国与国的竞争取决于法治力量的竞争,而法治力量的竞争又取决于法律人才的竞争,而法律人才的竞争又取决于法律人才国际化的程度。经济全球化对我国的法学教育提出了更高要求。日益加剧的经济全球化(乃至于文化、法律、社会治理的全球化)趋势要求我国在法学教育方面必须树立全球意识和国际意识,改变过去较为单一和封闭的内向型教学模式,积极转型,借助于学位和课程体系的创新主动应对全球化、国际化的挑战,加大培养外向型高级法律人才的力度,确保占据未来的人才高地和战略高地。信息革命和生态气候变化也给全人类带来新的挑战。一方面,信息技术的日新月异给教学手段、教学方法增添了许多新的内容,有助于我们在法学教育中克服原有的地域空间差异和时间障碍,实现优质法学教育资源的全覆盖和无缝接入。另一方面,全球生态气候变化在给人类社会的下一步发展敲响警钟的同时,也提供了新的人才教育和培养的方向指引,对此需要加强未来人才需要的战略研究,以应其变。

有关全球化中的东亚法治:理论与实践的文章

在当代中国,法律制度移植的实例更是不胜枚举。这些概念和用语,目前事实上已经完全本土化了,已经成为现代中国法律文化的一个组成部分。......

2023-11-28

1625年荷兰国际法学家雨果·格劳秀斯在《战争与和平法》一书中指出,一个国家的主权对内是至高无上的统治权,对外是不受任何一种权力限制的独立权。......

2023-11-28

值得一提的是,民国以前还有许多外国人直接参与了中国的法律改革和法律移植,同时也撰写了相当多的研究文章和法律建议。[3]有趣的是,在新中国建立之前,国人对待外国人来华帮助进行法律移植、改革的态度经历了一个从傲慢转为积极甚至高度推崇的过程。......

2023-11-28

全球化的力量是强大的,但本土化的力量同样显得深厚。有鉴于此,至少从目前的国际社会来看,几乎所有的国家都选择了对外开放,而对外开放也并不意味着必然会失去自身特色,而是在深刻理解本国国情的基础上主动出击,将随着全球化而来的外国资本、技术、思想及其法制资源择善而从,为我所用,把握好“全球化”与“本土化”的关系和契机,并在具备条件的情况下将自己的活动空间向外延伸。......

2023-11-28

事实上,近代以来,尽管有时维护国家主权的情绪占主导地位,关于法律可移植和不可移植的讨论移植在继续,但在实践中,至少在移植西方民事和商事法律规则方面,中国一直是积极的。......

2023-11-28

如前所述,西方中心论者往往将西方化等同于现代化,将西方世界的一整套文明视为世界唯一先进的文明。亨廷顿认为,西方国家促进非西方国家的现代化和西方化,然而随着非西方国家现代化的加速,“本土文化获得复兴”,削弱了西方化的比率,现代化了呈现出了许多非西方化的事例和特征。......

2023-11-28

正是基于上述全球化的各种复杂表现,以及人类共同的“全球问题意识”和学术升华的需要,许多从事法理学、法哲学、国际法学、环境法学以及人权法研究的学者近年来也对全球化问题予以特别关注。......

2023-11-28

相关推荐