水稻多倍化及其同源多倍体的潜在价值黄群策代西梅摘要在水稻遗传改良领域我们面临着两大难题需要探索,即如何在促进稻属植物在物种升级的过程中进一步提高其产量潜力和怎样才能固定稻属植物的杂种优势效应。多倍体水稻包括同源多倍体水稻、异源多倍体水稻和同源异源多倍体水稻等多种类型。从同源多倍体水稻的研究现状来看,存在着三大......

2023-11-28

同源四倍体籼粳亚种间杂种第一代的产量潜力研究(1)

黄群策 李新奇 李玉峰

摘要 以不同染色体组倍性的籼粳亚种间杂种第一代为试验材料,对其主要农艺性状和产量潜力进行了研究。研究结果表明,不同染色体组倍性的籼粳亚种间杂种第一代在单株穗数和每穗颖花数上并没有表现出很大的差异。然而,在千粒重和结实率上,不同染色体组倍性的籼粳亚种间杂种第一代所表现出的差异特别明显。同源四倍体籼粳亚种间杂种第一代在千粒重和结实率上所表现出的特点是挖掘其产量潜力的性状基础。在二倍体水平籼粳杂种第一代所表现出来的优势效应很难按照现有的技术程序得到应用,而在同源四倍体水平籼粳亚种间杂种第一代所表现出来的强大的杂种优势效应值得进一步研究和挖掘。

关键词 同源四倍体水稻;亚种间杂种第一代;产量潜力

0 引言

前人的研究结果已经证实,在植物界存在着两种具有潜在利用价值的优势效应,即杂种第一代所表现的杂种优势效应和染色体组多倍化所导致的优势效应[1]。在20世纪70年代中期,杂交水稻的培育成功促使水稻遗传改良的水平提升到新的研究层次并给水稻生产带来了革命性的巨变。然而,关于稻属植物染色体组多倍化所导致的优势效应,其潜在的利用价值目前尚未被完全挖掘,其主要原因就是研究者还没有完全掌握植物物种在进化过程中染色体组多倍化的规律及其机制[2]。近年来,一些研究者对多倍体水稻的特征特性及其潜在价值予以了高度关注[3-8]。

如何在促进稻属植物在物种升级的过程中进一步提高其产量潜力和怎样才能固定稻属植物的杂种优势效应是水稻遗传改良领域内研究者正面临着的两大技术性难题。通过现代生物技术进一步挖掘水稻的增产潜力已经成为水稻育种中的研究热点。研究同源四倍体水稻所具有的一些特征特性将有助于深入开展水稻超高产育种的探索性研究,从而不断开创水稻遗传改良的新局面,进而在更高层次上利用水稻的杂种优势并挖掘其潜在的利用价值。关于同源四倍体籼粳亚种间杂种第一代的产量潜力问题近年来已经引起了一些研究者的关注,但尚未见到公开的文献报道。我们以不同染色体组倍性的籼型水稻品种和粳型品种为亲本材料,对其杂种第一代的产量特性进行了比较研究,旨在探讨籼粳杂种第一代的性状表现特点及其产量潜力,为水稻遗传改良寻找到新的突破口。

1 试验材料和研究方法

在试验中所采用的水稻亲本材料包括2份籼型同源四倍体水稻品系IR36(4)和IR28(4)和2份粳型同源四倍体水稻品系紫粳(4)和新稻10(4)及其相应的二倍体水稻品系。同源四倍体水稻品系来源于以二倍体水稻品系为基础通过种芽诱导法所获得的稳定品系[9]。以水稻亲本材料为基础,利用常规去雄杂交法分别获得不同染色体组倍性的籼粳杂种第一代种子。

在杂种第一代产量潜力的比较试验中采用随机区组设计,设3次重复;单株移栽,在每一试验材料的小区内包括120株,株行距为20cm×30cm;以籼型杂交稻组合Ⅱ优838为CK。在试验中采用常规的栽培管理措施。

在试验材料的生长发育期间,定点观察了单株的生长状况及其生育期。当试验材料成熟时,从每一小区随机取10株进行考种并进行小区测产。按照水稻农艺性状的考察标准[10],对试验材料的株高、单株穗数、每穗颖花数、千粒重、结实率、生物学产量和稻谷产量进行了考察鉴定,由此确定籼粳杂种第一代的性状表现特点及其产量潜力。在主要农艺性状考察中,生物学产量是稻谷产量和地上部分的稻草产量之总和。

2 试验结果及其分析

2.1 同源四倍体籼粳亚种间杂种第一代主要农艺性状的表现特点

对不同染色体组倍性的籼粳亚种间杂种第一代主要农艺性状的表现特点进行比较研究将有助于确定同源四倍体籼粳亚种间杂种第一代的潜在利用价值。田间观察结果表明,在移栽后的50天(生育前期)内,所有试验材料在分蘖能力和生长势上并没有表现出明显的差异。在移栽后的50天之后,不同染色体组倍性的籼粳亚种间杂种第一代比对照籼型杂交稻组合Ⅱ优838表现出更强的生长势,而在二倍体籼粳亚种间杂种第一代和同源四倍体籼粳亚种间杂种第一代之间生长势上所表现出的差异并不明显。

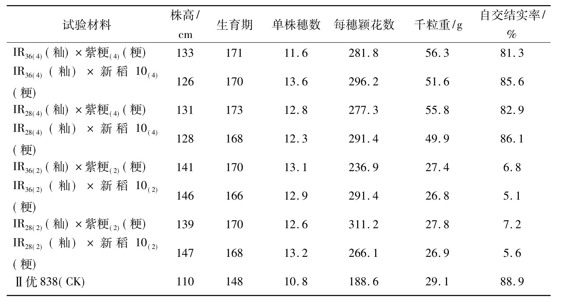

在单株穗数和每穗颖花数上,4份二倍体籼粳亚种间杂种第一代的变幅分别是12.6~13.2和236.9~311.2,而4份同源四倍体籼粳亚种间杂种第一代的变幅分别是11.6~13.6和277.3~296.2,由此说明不同染色体组倍性的籼粳亚种间杂种第一代在单株穗数和每穗颖花数上并没有表现出很大的差异。然而,在千粒重和结实率上,不同染色体组倍性的籼粳亚种间杂种第一代所表现出的差异特别明显,即4份二倍体籼粳亚种间杂种第一代在千粒重和结实率上的变幅分别是26.8~27.8 g和5.1%~7.2%,而4份同源四倍体籼粳亚种间杂种第一代在千粒重和结实率上的变幅分别是49.9~56.3 g和81.3%~86.1%(表1)。由此可见,同源四倍体籼粳亚种间杂种第一代在千粒重和结实率上所表现出的特点是挖掘其产量潜力的性状基础。

表1 同源四倍体籼粳亚种间杂种第一代的主要农艺性状

注:试验材料的下标(2)和(4)分别代表二倍体和同源四倍体

2.2 同源四倍体籼粳亚种间杂种第一代的产量潜力

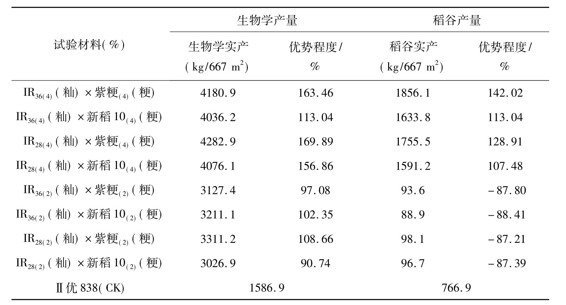

在本试验中,同源四倍体籼粳亚种间杂种第一代的产量潜力特别值得重视。观察结果表明,同源四倍体籼粳亚种间杂种第一代的籽粒充实度均达到了正常水平,而二倍体籼粳亚种间杂种第一代的籽粒充实度均比较差。试验结果表明,在生物学产量和稻谷产量上,同源四倍体籼粳亚种间杂种第一代的优势效应均相当明显(表2)。4份二倍体籼粳亚种间杂种第一代和4份同源四倍体籼粳亚种间杂种第一代在生物学产量上均超过对照籼型杂交稻组合Ⅱ优838,表明籼粳亚种间杂种优势效应确实很强。然而,4份二倍体籼粳亚种间杂种第一代在稻谷产量上却比对照更低,其降低的幅度达到-87.21%~-88.41%。尽管如此,4份同源四倍体籼粳亚种间杂种第一代在稻谷产量上所表现出的产量潜力显得更加明显,其优势效应的变幅达到107.48%~142.02%。由此可见,在二倍体水平籼粳杂种第一代所表现出来的优势效应很难按照现有的技术程序得到应用,而在同源四倍体水平籼粳亚种间杂种第一代所表现出来的强大的杂种优势效应值得进一步研究和挖掘。

表2 同源四倍体籼粳亚种间杂种第一代的产量潜力(www.chuimin.cn)

注:试验材料的下标(2)和(4)分别代表二倍体和同源四倍体

3 讨论

自从20世纪50年代以来,探索利用普通栽培稻亚种间杂种优势效应已经成为水稻遗传改良领域内重要的研究方向之一,但研究者遇到的技术性难题并不少。前人的研究结果已经证实,籼粳亚种间杂种第一代的生物学产量表现出明显的杂种优势效应,直接利用这种强大的杂种优势效应,进而挖掘水稻的产量潜力是水稻育种者梦寐以求的愿望。然而,在二倍体水平籼粳亚种间杂种第一代的结实率低的问题很难从根本上得到解决,以至于这种强大的杂种优势效应很难得到应用[11]。关于同源四倍体籼粳亚种间杂种第一代的产量潜力问题近年来已经引起了一些研究者的关注,试图由此为利用更强大的水稻杂种优势效应寻找到新的突破口[2,6]。

本试验的研究结果表明,不同染色体组倍性的籼粳亚种间杂种第一代在单株穗数和每穗颖花数上并没有表现出很大的差异。然而,在千粒重和结实率上,不同染色体组倍性的籼粳亚种间杂种第一代所表现出的差异特别明显,即二倍体籼粳杂种第一代的千粒重比较小,结实率很低,而同源四倍体籼粳亚种间杂种第一代的千粒重比较大,结实率比较高。同源四倍体籼粳亚种间杂种第一代在千粒重和结实率上所表现出的特点是挖掘其产量潜力的性状基础。在二倍体水平籼粳杂种第一代所表现出来的优势效应很难按照现有的技术程序得到应用,而在同源四倍体水平籼粳亚种间杂种第一代所表现出来的强大的杂种优势效应值得进一步研究和挖掘。

[1]黄群策.被子植物的无融合生殖[M].福州:福建科学技术出版社,2000.

[2]黄群策,秦广雍.禾本科植物染色体组多倍化研究[M].北京:原子能出版社,2008.

[3]鲍文奎,秦瑞珍,吴德瑜.高产四倍体水稻无性系[J].中国农业科学,1985,28(6):64-66.

[4]秦瑞珍,宋文昌.同源四倍体水稻花药培养在育种中的应用[J].中国农业科学,1992,25(1):6-13.

[5]宋文昌,张玉华.水稻四倍化及其对农艺性状和营养成分的影响[J].作物学报,1992,18(2):137-144.

[6]蔡得田,袁隆平,卢兴桂.二十一世纪水稻育种新战略Ⅱ利用远缘杂交和多倍体双重优势进行超级稻育种[J].作物学报,2001,27(1):110-116.

[7]黄群策,孙梅元,邓启云.多倍体水稻及其潜在价值[J].杂交水稻,2001,16(1):1-3.

[8]黄群策,李新奇.稻属植物染色体组多倍化的潜在价值[J].杂交水稻,2008,23(6):1-6.

[9]黄群策,孙敬三,朱生伟.种芽诱导获得同源四倍体水稻的技术[J].中国农学通报,1997,3(6):21-23.

[10]西北农学院主编.作物育种学[M].北京:农业出版社,1981.

[11]袁隆平.杂交水稻的育种战略设想[J].杂交水稻,1987,3(1):1-3.

【注释】

(1)该文曾在《中国稻米》 [2011,17(2):6~8]刊出

有关水稻染色体组多倍化研究的文章

水稻多倍化及其同源多倍体的潜在价值黄群策代西梅摘要在水稻遗传改良领域我们面临着两大难题需要探索,即如何在促进稻属植物在物种升级的过程中进一步提高其产量潜力和怎样才能固定稻属植物的杂种优势效应。多倍体水稻包括同源多倍体水稻、异源多倍体水稻和同源异源多倍体水稻等多种类型。从同源多倍体水稻的研究现状来看,存在着三大......

2023-11-28

稻属植物的进化特点及其潜在价值黄群策王书玉张书艮摘要概括了稻属植物的种群特征及进化特点。关键词稻属植物;种群特征;进化特点;染色体组多倍化;产量潜力在植物物种的自然演化进程中,稻是一种起源比较早、进化程度比较高的古老植物类群。稻属植物是禾本科中非常重要的植物种群,在该属内包含有23个物种,它们广泛分布于全球的热带地区和亚热带地区。......

2023-11-28

同源四倍体双胚苗材料在其性状表达特征、性状表达频率和性状表达的条件等方面均显现出一定的特异性。在同源四倍体双胚苗材料中,其苗位特征表现出明显的多样性。对于同源四倍体水稻群体内所出现的双胚苗突变材料,按照单株筛选法对其进行2个世代的筛选和纯化,待其主要农艺性状稳定后按照试验设计对其双胚苗的形态特征及其性状稳定性进行了研究。......

2023-11-28

关于多倍体水稻的诱导技术前人已经进行过一些研究[7,8],而关于水稻多倍化的诱导效果与其原始材料的关系的研究目前尚未见到公开的文献报道。对每份材料中所获得的同源四倍体水稻植株的数量进行统计分析,计算多倍化的诱导效果。由此可见,利用常规水稻品种和光温敏核不育水稻品系为诱导材料,其多倍化的诱导频率均很低。利用杂种F1群体为试验材料经过多倍化诱导和筛选后所获得的......

2023-11-28

我国超级稻育种的技术性突破促使稻属遗传改良的水平提升到新的研究层次并给水稻生产带来了革命性的巨变。通过现代生物技术进一步挖掘稻属植物的增产潜力和提高遗传改良水平已经成为水稻育种中的研究热点[7]。其二,在水稻遗传改良的研究领域内研究范围的局限性明显地限制着这一学科在挖掘稻属植物杂种优势效应上发生根本性突破。......

2023-11-28

一系法杂交水稻研究的技术策略探讨黄群策摘要通过一系法利用和固定水稻的远缘杂种优势是一项具有极大诱惑力但难度颇大的科研难题。由于多倍体水稻的有性生殖能力明显变弱,在多倍性水平筛选和创造水稻无融合生殖种质有可能成为一系法杂交稻研究的突破口。目前,我国水稻无融合生殖的研究仍然停留在探索性阶段,其首要任务就是要通过采用新的技术路线和策略尽快筛选出具有育种价值的无融合生殖种质。......

2023-11-28

研究结果表明,不同倍性的普通栽培稻与非洲栽培稻之间不存在严格的生殖隔离,通过有性杂交可以获得杂种第一代种子,但其结实率因普通栽培稻的倍性水平而异。由此认为,利用同源四倍体水稻为杂交母本与非洲栽培稻杂交更容易将后者的遗传物质引入到亚洲栽培稻。以同源四倍体水稻为杂交母本,以非洲栽培稻为花粉供体所配制的16个杂交组合均表现出明显的营养生长优势。......

2023-11-28

物种间远缘杂交的生物学效应证实了染色体组多倍化的应用前景。然而,关于植物染色体组多倍化所导致的优势效应,其潜在的利用价值目前尚未被完全挖掘,其主要原因就是研究者还没有完全掌握植物物种在进化过程中染色体组多倍化的规律及其机制。在稻属植物中存在着比较丰富的种质资源,其染色体组多倍化及其效应有待于进行更加深入的研究,其潜在的利用价值还有待于不断地挖掘。......

2023-11-28

相关推荐