综合审视苏州河、黄浦江的环境整治与功能再构,则可以从中总结出当前上海宜居环境与生态建设的思路借鉴。其中,随着绿色生态空间网络的日益完善,滨水空间的建设已然成为未来上海城市宜居环境与生态建设发展的重心。表4.12对上海宜居环境与生态建设冲突应对的具体化策略进行了汇总列举,表4.13则对其间所体现出的对主要相关领域的冲突特征及影响进行了总结考察。......

2023-08-29

3 交通枢纽区

Urban design of North Sichuan Road station area of metro Line 10, Shanghai

建设地点:上海市虹口区

基地面积:16.37hm2

设计时间:2006年6月

主创人员:卢济威 陈 泳

设计成员:韩 晶 高 山 于 奕 王 腾 吴宁宁

★2007年度上海市优秀规划设计一等奖

★2007年度全国优秀规划设计二等奖

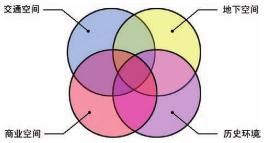

轨道交通是解决大城市交通和振兴城市的重要手段。地铁站建设带动周边的土地升值,是城市发展的催化剂,已成为大家的共识。但如何进一步使资源扩大影响面,促进城市机能高效运转和发展地下空间等是当前城市建设探索的重要课题。地铁站每天有大量的人流,少则几万,多则几十万,这既是地区发展的机遇,又使周边交通复杂化。通过城市设计推进地区体系化是使其催化作用进一步发展的重要途径。体系化是城市机能有机化和空间形态一体化的集合,它有利于促使地区的紧凑化和立体化,是紧凑城市的典型地段;推进地区交通有序化,合理分配进出站人流,力求避免人车交混;有效地组织互补的交混的城市功能,力求空间穿插渗透,激发活力;构建地下地上空间一体化,使地下公共空间效益最大化。上海轨道交通10号线的四川北路站地区城市设计是探索地区体系化的一次尝试,它将促使地下空间、商业、交通和历史保护等城市要素得到整合。

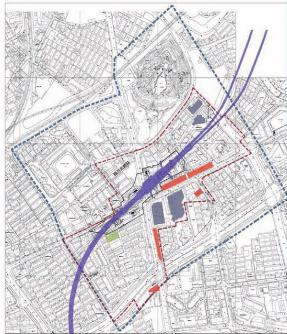

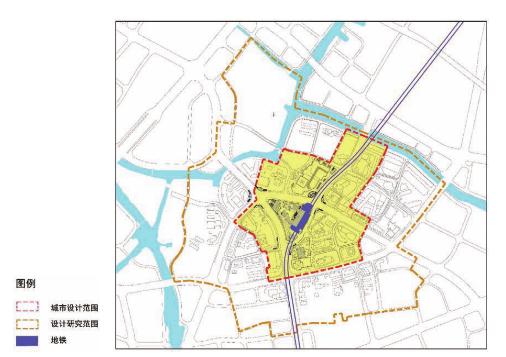

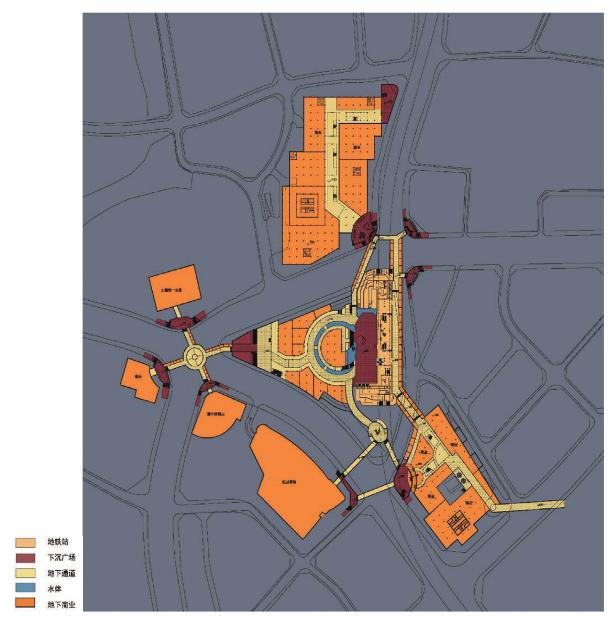

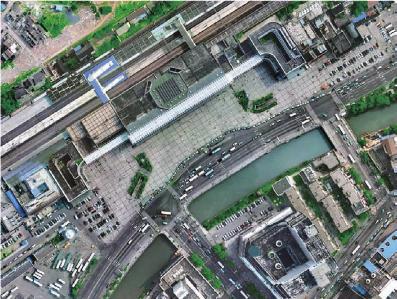

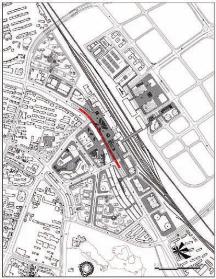

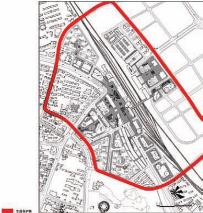

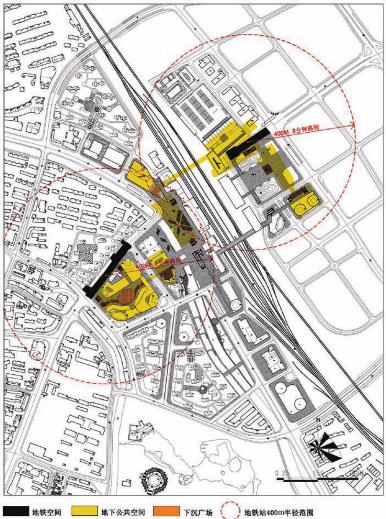

上海轨道交通10号线,北起江湾城,南至虹桥机场,2010年世博会前建成。四川北路站位于四川北路和武进路的交叉口上,涉及的用地范围为16.37hm2,其中北侧地块31层的和泰广场正处于方案审批中,周围地块结合地铁建设进行城市更新与开发(图7-1~图7-4)。

1)环境资源分析

把握环境资源是实现城市设计目标的重要依据,也是塑造地区特色的基础。四川北路站预测人流每天5.4万,是地区繁荣的人力资源;四川北路是上海的传统商业街(长达3.7km),目前是城市南北向的机动车通道,作为商业街车速受限制,运能差,而且侧向(东西向)交通支持不足,长期以来影响其繁荣,而城市设计区域内东侧有吴淞路、南侧有海宁路两干道通过,合理组织交通能为地区开发带来机遇;地铁站周边有多幢优秀历史建筑,虽然会增加开发的难度,但能给地区的特色创造提供条件。

2)设计目标与构思

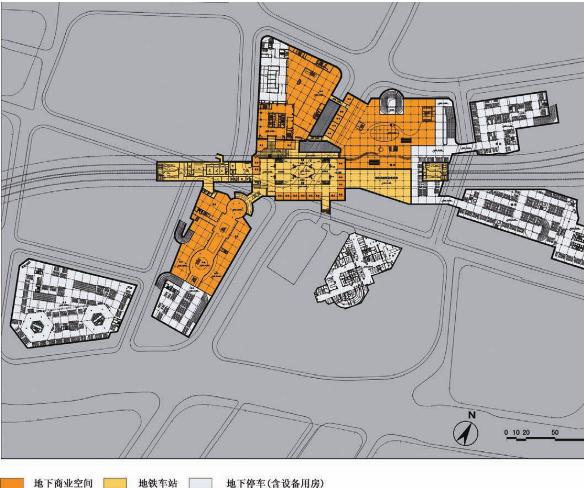

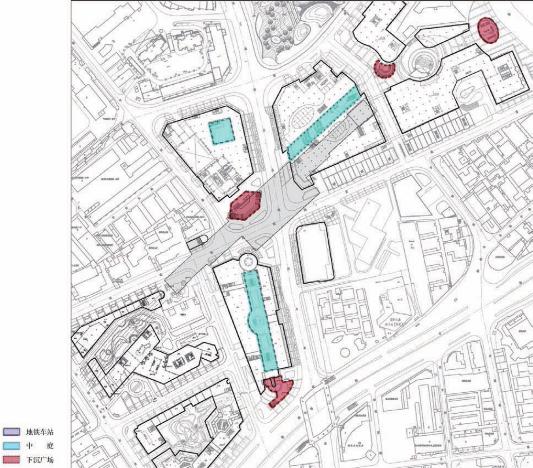

(1)以地铁站为核心,建立地下空间网格

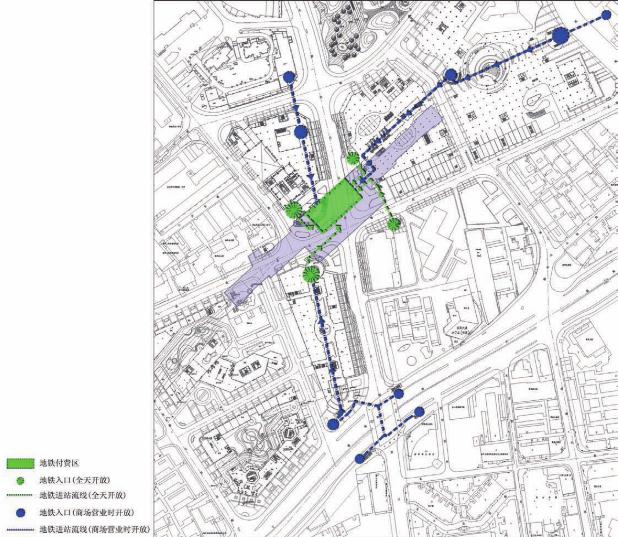

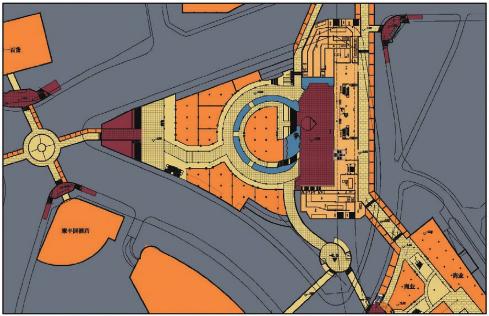

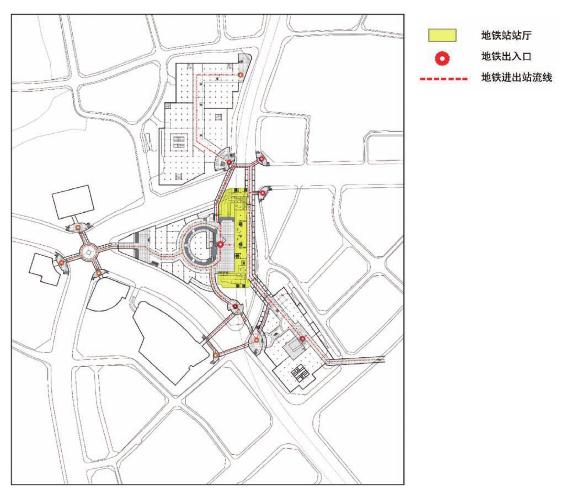

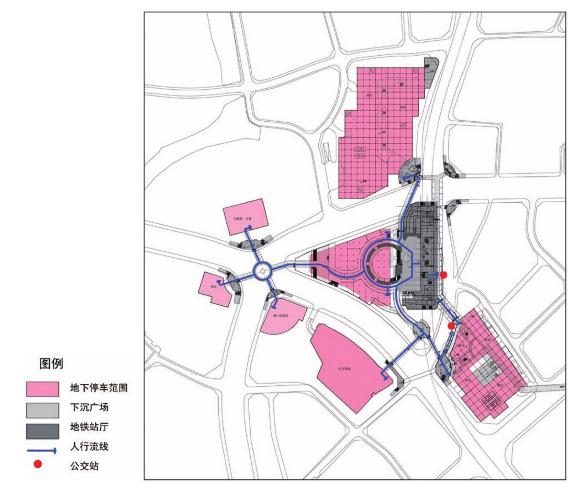

城市密集地区发展地下空间是新世纪城市建设的发展趋势,地铁站是发展地下空间的原动力,城市设计以地铁站为核心,以300m为半径建立行为单元(约8分钟的步行距离),构建地下二层和地下一层的地下公共空间(图7-5~图7-10)。网络组织首先重视将人流有序疏散,超越地铁站地块界限,在行为单元范围安排10多个出入口,有独立使用供全天通行的,也有与物业开发相结合在商场营业期间开放的;其次是合理组织通勤消费空间,便利市民;第三是力求组织地下空间的易达性和促使地下空间的环境地面感,这是地下空间建设有效性的关键,城市设计充分利用下沉广场和建筑室内中庭等手段来实现。

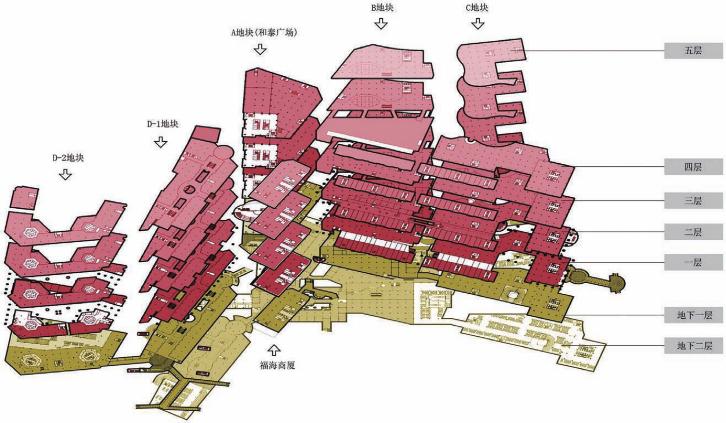

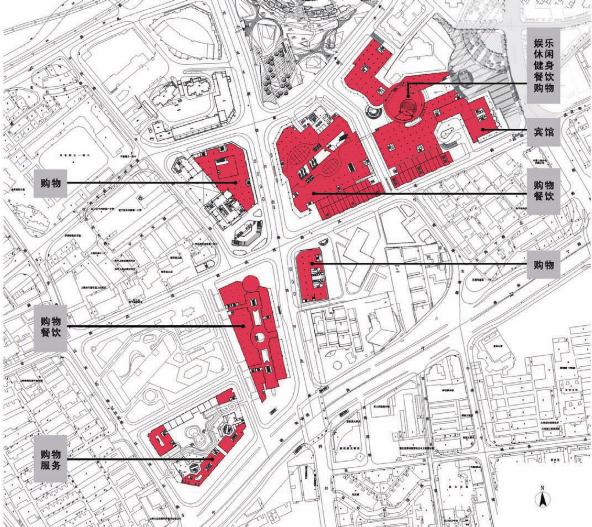

(2)组织四川北路中段具有规模效应的商业综合系统

在16.37hm2的城市设计范围内,组织步行联络的商业综合系统,网络由地下一、二层和地面1~5层组成,组织功能互补的商业业态,包括购物、文化娱乐、休闲、健身、餐饮、住宿以及其他相关服务设施,总建筑面积达18.9万m2,能达到综合的规模效应。上海2005年全市最高营业额的三个购物中心——新世界、八佰伴和港汇广场都具有规模效应的基础,面积为10万~20万m2,成为本设计的借鉴(图7-11、图7-12)。

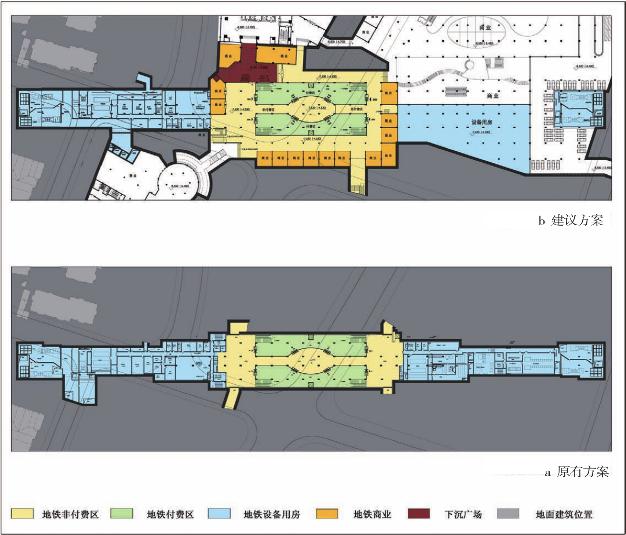

(3)建构地铁站地下地上的一体化系统

地铁站由站台层和站厅层组成,通常情况下分别位于地下二层和地下一层。实际上位于地下一层的站厅层,由于其上部有2~3m的管道覆土层,其标高都在-8m以下,相当于周边开发建筑的地下二层,它们之间的衔接是地下空间一体化的重要途径;地铁站的出入口、地下空间的采光口与通风井,以及残障人电梯等都必须通过地面建筑与地面环境来实现。长期以来,由于城市建设各管理部门和不同设计专业的分家,各自为政,使地下与地上空间脱节,例如风井由地下定位,露出地面后由景观设计再做表面处理,给城市环境带来很多遗憾。地下与地上空间只有进行一体化设计,才能取得完美的结合。这次城市设计还对地铁站方案作了局部调整的建议,布置了引导人流的5个下沉广场,考虑到地铁盾沟保护对地面建筑形态的影响,组织地铁风井的位置、形式以及与地面建筑的关系,地下地上空间的统一研究,以达到空间形态的整合。

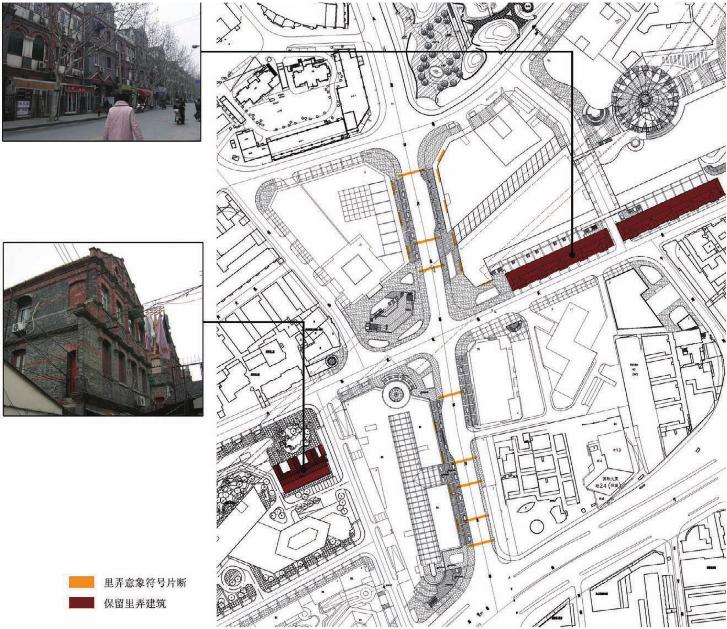

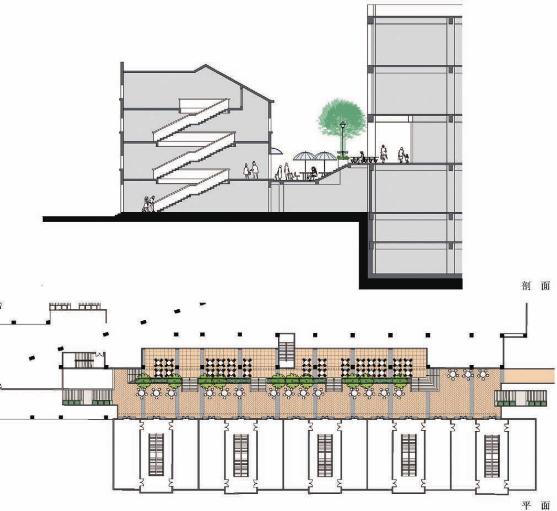

(4)探索四川北路商业街的特色形态——里弄风貌商业街(图7-13~图7-19)

在当前的城市复兴过程中,如何在发展现代商业、适应现代消费行为的同时,继承历史传统,融入地区文化,塑造地区特色风貌,是本设计的一个特殊要求。四川北路原本是一条尺度宜人、具有里弄特色的传统商业街,但商业街的发展要增加商业空间容量,必须加大街道步行空间,拓宽步行宽度。城市设计将延续传统的小尺度街道空间作为重点,保留规划的街道宽度41m,两侧采用骑楼形式,将建筑界面宽度缩小到33m,使街道的高宽比保持1∶1.4,接近传统的尺度,同时骑楼内建议以里弄石库门符号作为商场的入口,人行道采用里弄住宅的特有色彩,深灰与砖红色相间铺地。

结合历史建筑保护,组织里弄型休闲餐饮街是探索四川北路风貌的另一个途径。武进路206~296号里弄是上海市第四批公布的优秀历史建筑,由两幢组成,一字形排列,阻隔了地铁站上部新开发建筑的沿街面。城市设计寻求在历史建筑保护的基础上,将其组织到新开发建筑的功能体系中,并形成一体化的空间形态。该里弄住宅不同于上海典型的三层一单元里弄建筑,他通过分层组成单元,每层有个大楼梯。城市设计在里弄住宅与新建筑之间构建一个二层步行餐饮街(底层供公共自行车停车),利用住宅大楼梯,将武进路上的人流直接引向餐饮街,提供餐饮休闲服务,游客还可以在这里观赏到里弄建筑的背面,发扬历史建筑对于城市的文化景观功能。

武进路206~296号里弄住宅南侧,有一条垂直于武进路的乍浦路,上海市交通规划将其定位为非机动车专用道,并向北延伸,穿过里弄住宅,城市交通发展与历史保护发生了矛盾。城市设计将向北延伸的非机动车道稍往西移到两里弄之间的小路上,但由于道路宽度不够,建议将里弄的边跨架空,按里弄的特征改造,这种作法在南京东路先施公司改造时已有实践,因此很快获得了有关部门的认可。

3)节点设计

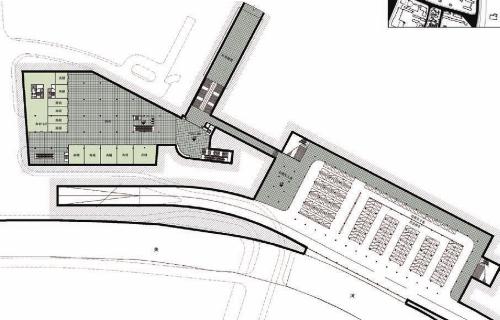

(1)地铁站上部地块(B地块)

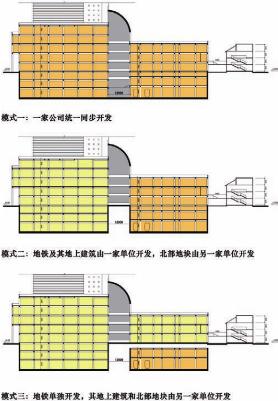

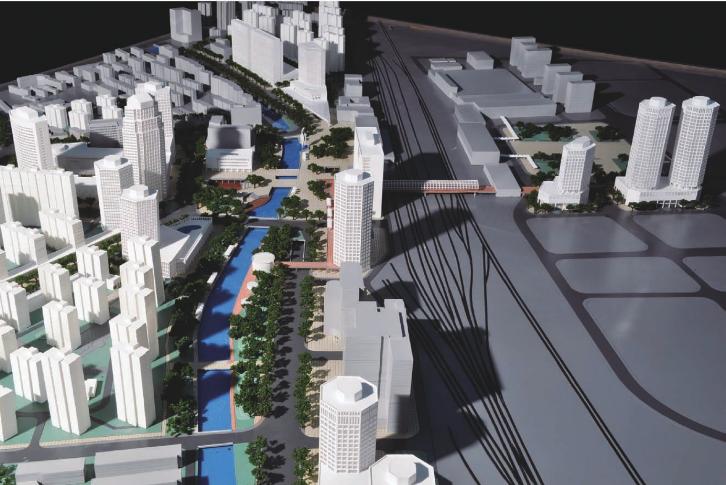

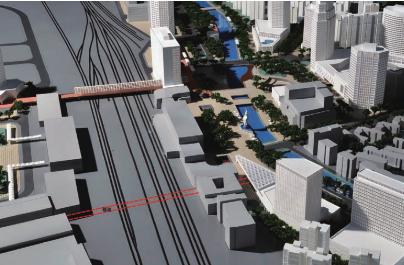

地铁站上部地块的开发是地区一体化功能和空间形成的关键,它的形态建构既要考虑地下地上的结合,又要与周边建筑结合,同时还得考虑土地出让分期建设的可能性。城市设计根据地块的条件和环境特征进行分析,建议按照综合体模式建设,包括多层的购物中心和高层的办公楼(或酒店式公寓)。购物中心的形态研究,根据地铁站的走向,建议组织由西南向东北的带状中庭,既解决地下空间的采光,增加了地面感,又有利于与东侧C地块通向地铁站的人流导向,增加东侧地块的开发效益,同时也避免了由于地块分期开发带来的结构技术问题。东侧C地块,其东向有城市干道吴淞路,南向被历史建筑包围,西有非机动车专用道,北有部队建筑环绕,很大程度上与城市空间相隔离,特别是在车行组织上较为困难,所以城市设计将C地块与B地块在交通组织方面统一考虑,目的也是提高城市所有地块的开发效率。城市设计必须考虑各利益集团的综合效益,提高土地的综合利用价值(图7-20~图7-23)。

(2)核心空间及下沉广场

四川北路与武进路交叉口是地铁站的主出入口,也是此区域的核心空间,虽然面积不大,但对于四川北路公共空间结构具有积极的作用,我们控制其界面的形成。中间的下沉广场是连接地铁站厅层和周边建筑地下空间的枢纽。由于广场平面的异形特征,下沉广场采用六角形,以求和谐。广场上种植樱花,使四川北路在20世纪初日本人聚居的历史意象得到反映。

地铁站地区体系化有利于土地资源集约化和城市有机化,这已逐渐成为业界和政府主管部门的共识。上海市规划局于2005年9月发文,要求加强城市重点节点地区地下空间实施规划和轨道交通站及周边地区城市设计工作。轨道交通站地区运用城市设计能促进地区体系化,使地下地上一体化整合,创造优质的城市环境。城市设计的介入应该在地铁站设计前或刚开始设计时,如果两者紧密配合则是最佳选择。

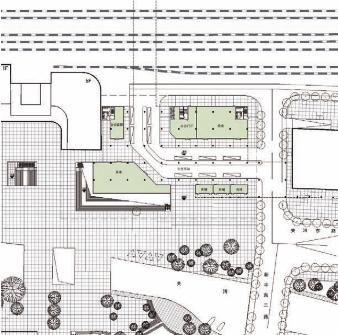

图7-1 总平面图

图7-2 区位图

图7-3 设计范围

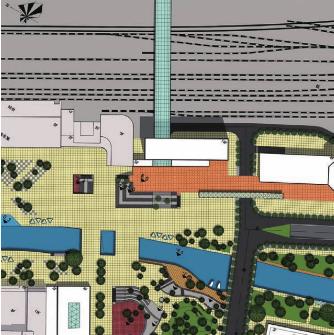

图7-4 本城市设计研究重点——要素整合

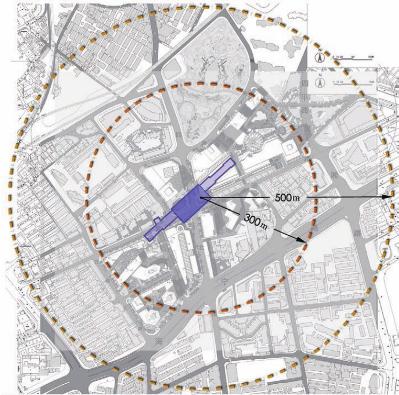

图7-5 以地铁站为核心组织地下空间,300m半径,约8分钟步行距离

图7-6 鸟瞰1

图7-7 鸟瞰2

图7-8 鸟瞰3

图7-9 地下一层平面

图7-10 地下二层平面

图7-11 商业空间地上地下一体化

图7-12 商业空间布局

图7-13 历史建筑后侧建二层步行街

图7-14 历史建筑里弄保护

图7-15 里弄型休闲餐饮街外景

图7-16 里弄型休闲餐饮街

图7-17 地下空间采光口布局

图7-18 地铁站地下流线及地面出入口位置

图7-19 地铁站厅层平面

图7-20 地铁盾沟保护

图7-21 保证地下空间采光不同开发模式的研究

图7-22 与地铁站连通的采光中庭

图7-23 风井位置建议(结合建筑)

【实例8】无锡轨道交通1号线胜利门站地区城市设计

Urban design of Shenglimen station area of metro Line 1,Wuxi

建设地点:江苏省无锡市

基地面积: 5.9hm2

设计时间:2009年6月

主创人员:卢济威 杨春侠 庄 宇

设计成员:阳 毅 罗秋红 李友乐 刘 扬 侯媛媛

胜利门站位于无锡市中心区的解放路、中山路和书院路三条道路围合成的三角绿地下,三角绿地处在道路中间,平时无人进入,绿地下原建有地下车库,由于被道路包围在孤岛中,利用率很低,地铁站的建设使原车库无法保留。胜利门地区靠近火车站,周边有很多商店,都属于购物类,原本很繁华,但近年来渐渐衰落。如何利用地铁站的建设带动区域的繁荣发展是城市设计的重要课题。

城市设计范围:以车站为中心300~500m半径的范围内,面积为5.9hm2(图8-1、图8-2)。

1)环境资源与发展机遇分析

地铁站是发展地下空间的发动机,利用地铁站可充分发展地区的地下空间,特别是地下公共空间。

本地区环境最大的特点是:有三角绿地和已有的商业设施,然而商业设施被城市干道隔离无法形成具有活力的商业区。

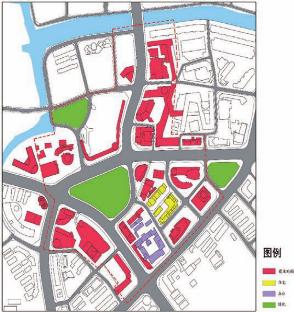

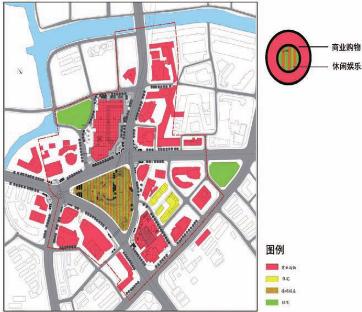

消费行为系列化是新时代消费行为变化的一个特征,人们由于经济状况的改善和休息时间的增加,改变了过去的单一消费,转向系列消费发展,也就是将几种消费行为结合进行,例如购物与休闲、购物与文化娱乐活动、休闲与带儿童课余学习等等,这些还都与餐饮联系在一起。城市设计能根据不同的情况,顺应人们的消费行为规律组织城市空间,带动城市消费和提升区域活力。交通枢纽地区是实现消费系列化的重点区域。在胜利门地区增加休闲空间,促使其与原有购物空间结合,会增加地区的活力(图8-3、图8-4)。

2)城市设计目标

建设购物、休闲、地下地上一体化的生态化的城市综合体系。

3)城市设计构思与策略

(1)利用地铁站作为发动机发展地下空间,使地区步行化、体系化并组建商业休闲综合体系

地铁站站厅层位于地下,通过地下过街通道将跨道路的建筑连成一体,形成地下步行网,还与南侧的城市地下街主通道连接。在三角地内布置休闲功能,与周边的商业购物空间形成一体化的综合体系,并根据这个体系对周边用地(部分)进行调整规划(图8-5)。

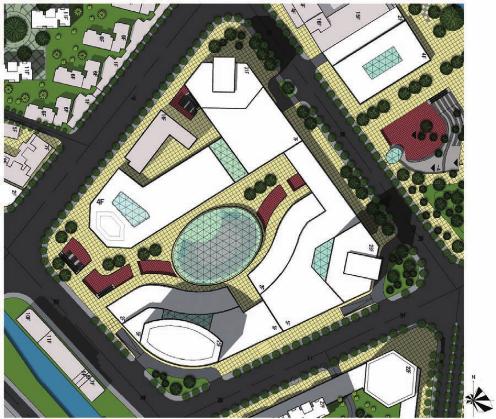

(2)建设地上地下一体化的休闲绿洲

胜利门交通岛三角形绿地通过地下通道与周边联系,已不是孤岛。城市设计在三角地内的地下3、4层建地下车库,地下1、2层和局部地上1层建休闲设施,休闲设施上面覆土、植树,运用地形重塑的手法,以求功能空间与景观空间结合,并构建地铁站出口广场景观。休闲空间廊道采用下沉形式,同时与水流共融,已获得自然生态景象(图8-6~图8-11)。

(3)构建自然地形景观的城市景象

三角地建筑上覆土,形成总高约7m的小山丘,使高楼林立的城市中心区呈现出自然生态景象(图8-14)。

(4)恢复古运河“北门”的意象,增加市民的历史回忆

古代京杭大运河在该地区通过,这里是“北门”的所在地,为了唤起市民的历史记忆,可结合地铁站出风口的组织,建意象“北门”(图8-12)。

(5)力求地下空间环境地面化,有效组织下沉广场

下沉广场是地下和地上空间的介质,它能引自然光到地下,能顺畅地将人导入地下,是地下空间组织的重要手段,城市设计可在此组织不同大小的下沉广场,促使地下和地面空间有效而较好地联系。(图8-13、图8-14)

(6)结合广场空间组织风井,并建议局部修改地铁站设计

地铁风井的通风组织很复杂,有进风口、出风口,还有活塞风口,工艺要求很高,本设计将风井与广场的空间形态结合组织,以获得良好的景观效果(图8-15)。为此提出地铁站局部调整的建议。

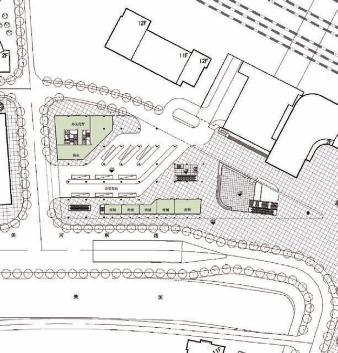

图8-1 总平面

图8-2 基地范围

图8-3 现状功能布局平面

图8-4 设计的功能布局平面

图8-5 地下层总平面

图8-6 核心区休闲绿洲平面

图8-7 半地下层平面(-3.00标高)

(www.chuimin.cn)

(www.chuimin.cn)

图8-8 站厅层平面(-8.00标高)

图8-9 剖面

图8-10 胜利门出口广场(-8.00标高)

图8-11 休闲绿洲内景

图8-12 地铁站到地面出入口流线图

图8-13 地铁站与停车换乘流线图

图8-14 休闲绿洲外景

图8-15 地铁站风井组织建议

【实例9】常州火车站南广场地区城市设计

Urban design of South Square area of Changzhou railway station

建设地点:江苏省常州市

基地面积:97.2hm2

设计时间:2011年3月

主创人员:卢济威 陈 泳 庄 宇

设计成员:林 聪 倪丽鸿 张灵珠 何 宁

熊雪君 严 佳 祝狄烽

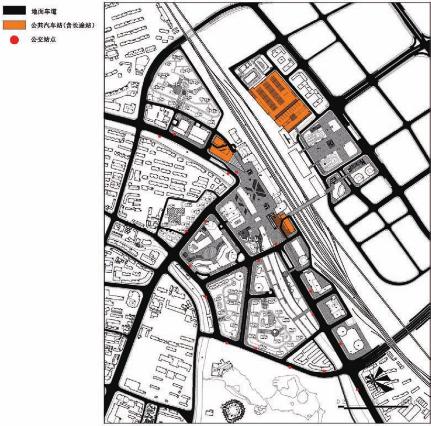

常州火车站原是京沪铁路在常州市的唯一车站,南广场是唯一的车站广场,自从发展沪宁城际高铁后,在铁路北侧建设了城际站厅和北广场,交通枢纽由南北两部分组成(图9-1)。根据铁道部门流量的预测,北区城铁日流量30 000人,南区日流量将从原来的25 000人减到15 000人。南区的流量被北区分流,南广场的交通功能相应地减小了。

常州市20世纪80年代前市区的范围有限,沪宁铁路位于城区北侧边缘,经过城市的高速发展,城区不断扩大,沪宁铁路站已处在城市的中心区位,而且城市轨道1号线在车站南北分别设站,使这里的中心区位更为突出。南广场的市民活动功能在不断增长,向交通与市民活动一体化的特征发展(图9-2)。

然而,车站南广场的现状与城市发展要求相差甚远。广场南侧有关河通过,本可为广场增色,但站、河之间有城市干道穿越,不但阻隔广场的亲水,而且广场面积有限,被无序的停车搞得一片混乱(图9-3)。无论作为中心区,还是轨道交通枢纽,都必须在原有基础上提升功能,创造高品质的城市环境,在高容量建设的同时,保证有序的运动和生态特质。这些都是TOD理念所追求的,充分发挥公交导向下建设的潜力,力求区域集约化与人性化和谐发展。

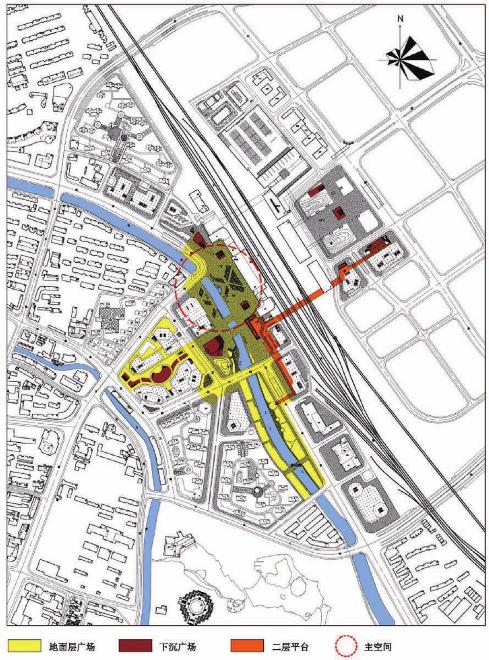

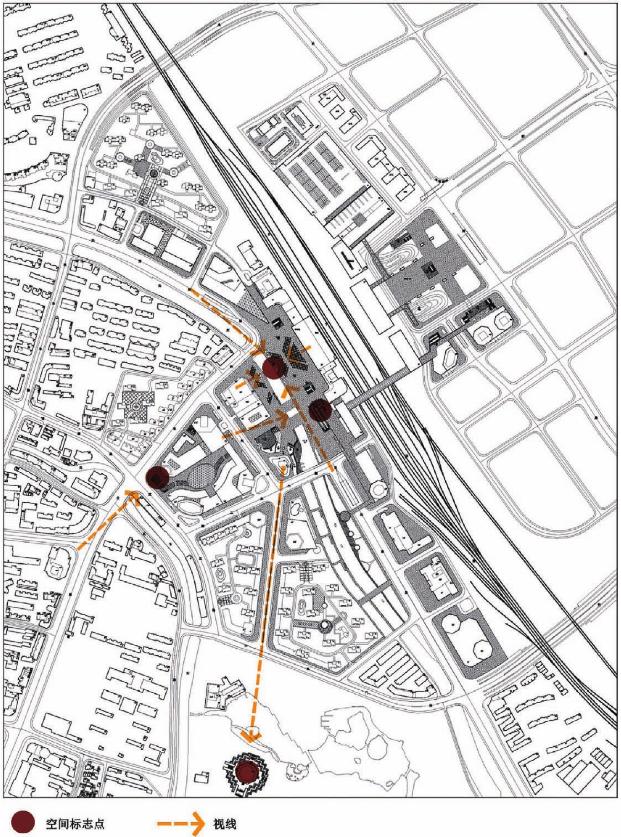

南广场地区的城市设计,以常州市整体城市发展角度出发,积极响应和推进“拓展南北、提升中心”的城市空间结构形态发展方向(图9-4~图9-7)。提升中心区是在旧城的基础上展开,属旧城振兴性质,为此,一方面要强调对现状的尊重,另一方面在提升环境质量的同时重视增加城市活力,提升区域竞争力。

1)城市设计目标

拓展城市中心区,建构推进车站南北广场一体化、功能交混、立体共享的市民广场和地区。

2)城市设计构思与策略

(1)推进南北广场一体化

南北广场一体化既是城市中心区两侧沟通的需要,也是北区城铁和南区国铁换乘的需要。城市发展使原在边缘的铁路处在城市中心区,这已成为城市发展的规律,克服铁路对城市空间的分隔,探索城市两侧人性化的有效联系一直是城市研究的重要课题,日本北九州小仓站在站屋改建时作了很好的探索,在车站中间构建高达三层的空中公共通道将城市两侧连成一体。常州车站、南北站屋在城市设计前已建成,建设过程在西侧已留出8m宽的地下步行通道,但突显性不够。城市设计一方面将地下通道入口的下沉广场扩大并增加商业设施,同时加设玻璃顶盖,引导人流;另一方面在车站东侧增建跨铁路16m宽的架空公共通道,分别在南北广场构建二层步行系统连接通道,为了安全需要通道侧墙采用双层玻璃维护(图9-8~图9-11)。

(2)调整交通体系,净化广场空间,促进区域有序运动

· 广场前原有城市东西向城市干道,使原有不大的站前广场更加拥挤,而且使广场与关河隔离,城市设计将车行道压到地下,为了弥补对东西向城市车行流量的影响,在广场地区1.5km的范围组织交通环,对交通环的局部现状路宽不足处,给予调整扩大。

· 由于广场上的城市道路转到地下,城市设计将原广场上的社会停车和出租车都移到地下,安排150个车位,并分别设置出租车上客、下客站。同时将地下车库与跨铁路地下通道、下沉广场、地下商场等空间连成一体,形成地下活动基面(图9-12~图9-16)。

· 公交车站原分别位于广场的两侧,空间十分混乱。城市设计结合建筑改造更新,将公交站组织到建筑综合体中,广场西侧综合体上部为办公,广场东侧综合体上部为通向北广场的平台、商业和高层办公楼(图9-17~图9-20)。

(3)组织功能交混的市民活动和消费场所,成为常州市中心区功能的组成部分

广场地区在保留原有2幢商城、2幢宾馆、6幢高层办公楼、车站主楼和若干居住建筑的基础上,根据中心区HOPSCA的功能要求,相应补充相关的功能设施,以求区域活力的形成。

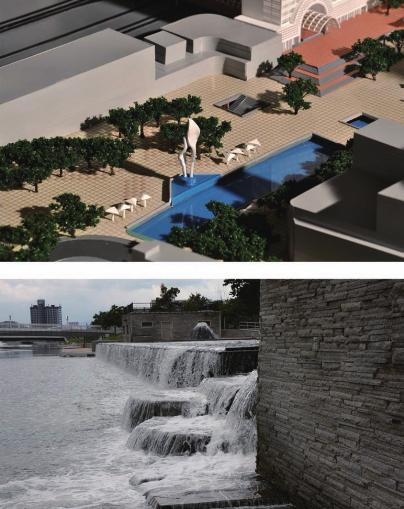

(4)以关河为中心组织交通集散和休闲共存的立体共享广场

城市道路转入地下,广场面积扩大,并且跨越关河,使水体成为广场的中心。广场由不同标高的基面组成,结合跨铁路城市通道组织二层平台系统,结合关河南侧与地下空间连通的下沉休闲广场组织地下活动基面,以及关河的亲水步道等,组成立体广场,形成人看人的共享空间效果(图9-21~图9-32)。

同时结合关河组织瀑布水景,设置市民广场的中心标志雕塑(图9-33)。

(5)充分运用地铁站发展地下公共空间和城市综合体

地铁站是地下空间开发的发动机,常州1号轨道线分别在火车站的南北广场设站,给这里提供了发展的机遇。城市设计结合南广场地铁站,在其东侧建成综合体,以推进地铁站周边紧凑化的发展,综合体包含商业购物、文化娱乐、休闲健身、餐饮、办公和酒店等功能,容积率达4.5~5.5。结合综合体的相关功能和地铁站厅层,在地下一层组织地下空间,并以下沉街的形式作为骨架组织相关功能,下沉街向北跨城市道路,延伸进入市民广场的南侧,与下沉休闲广场连通,休闲广场力求形态自由活泼,并与露天剧场、滨河步道平台组合,形成地下公共空间网络。

(6)建构广场地区的步行系统,推进人性化环境的发展

步行是城市人性化的重要表现,步行不但是交通的需要,更是人们交往、购物、休闲和体验城市的需要。城市设计以地铁站为中心,在400m范围结合市民广场组织以步行为基础的城市公共空间系统。这个系统由地面、空中和地下三个层面组成,同时尽量多的设置避雨、遮阳的灰空间,包括骑楼、二层步行平台的玻璃廊等。

(7)组织地区景观系统

广场地区南侧的红梅公园是常州市中心最大的一块开放型生态绿地。园内建有100多米高的天宁寺塔,是城市景观塔,也是城市的地标。车站南广场能和地标联系定会为广场增色。城市设计将弧线状的新民路调整成直线状,正对天宁寺塔,形成视廊,可使塔成为广场的对景和借景。

城市中的区域入口景象是城市设计的重要景观组织对象,本设计关注两处入口:(1)从城市中心区进入南广场地区的和平路区域;(2)南广场通向北广场位于二层平台的区域。后者运用了大台阶作为导向,突显入口空间的显示性(图9-34、图9-35)。

图9-1 南广场地区现状图

图9-2 区位图

图9-3 南广场现状图

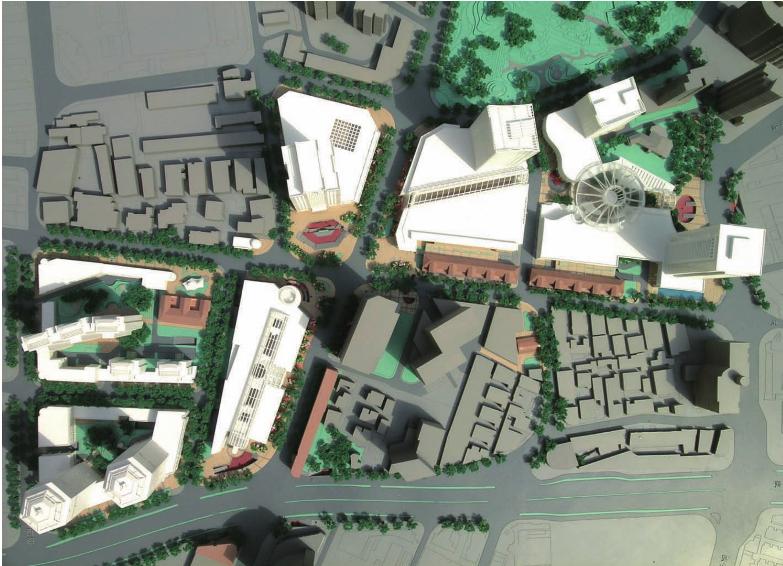

图9-4 总平面

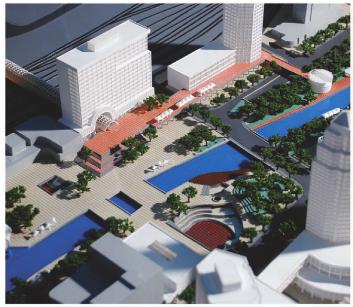

图9-5 总鸟瞰1

图9-6 总鸟瞰2

图9-7 总鸟瞰3

图9-8 南广场进入隧道的下沉广场

图9-9 南广场通向北广场的高架入口

图9-10 南北广场一体化鸟瞰

图9-11 南北广场一体化平面

图9-12 交通体系

图9-13 南广场地下层平面(社会停车及出租车站)

图9-14 地下车道位置

图9-15 交通保护核位置

图9-16 地下车库位置

图9-17 东侧综合体总平面

图9-18 东侧综合体底层平面

图9-19 西侧综合体总平面

图9-20 西侧综合体底层平面

图9-21 广场鸟瞰(南向北看)

图9-22 广场鸟瞰(北向南看)

图9-23 立体广场布局分析

图9-24 连接综合体地下商场的下沉广场

图9-25 从地铁站厅进入综合体地下商场

图9-26 地铁站及城市综合体地下层平面

图9-27 地下空间体系分析

图9-28 城市综合体鸟瞰1

图9-29 城市综合体鸟瞰2

图9-30 城市综合体位置

图9-31 城市综合体平面

图9-32 景观体系分析

图9-33 广场中心标志

图9-34 天宁寺塔借景

图9-35 区域入口空间

有关城市设计创作:研究与实践的文章

综合审视苏州河、黄浦江的环境整治与功能再构,则可以从中总结出当前上海宜居环境与生态建设的思路借鉴。其中,随着绿色生态空间网络的日益完善,滨水空间的建设已然成为未来上海城市宜居环境与生态建设发展的重心。表4.12对上海宜居环境与生态建设冲突应对的具体化策略进行了汇总列举,表4.13则对其间所体现出的对主要相关领域的冲突特征及影响进行了总结考察。......

2023-08-29

从前面讨论中析出的数字看,洪武二十八年时东胜诸卫约有驻军43000人;永乐元年的宁夏驻军数为23586人;计算得出的陕北驻军数17000人,那么河套周边地区的常驻军队约有86000人。......

2023-11-28

同时,2010上海世博会的现实运作,强调了后续利用的模式探索与本土发展机制的建构,在全球语境下对“后世博”时代的规划与发展面向做出引导。表3.18对上海世博会与“后世博”建设进程中冲突应对的具体化策略进行了汇总列举,表3.19则对其间所体现出的对主要相关领域的冲突特征及影响进行了总结考察。......

2023-08-29

夏商文化南渐,与江南土著文明融合,在瑞昌周边赣北地区打下深深的烙印。夏商文化南渐对赣北瑞昌周边地区的深刻影响,更体现在众多的考古遗迹中。在赣北地区发现的这一时期代表性遗址中,具有夏商文化南渐痕迹的有大王岭遗址、神墩遗址、江益镇遗址与近年发现的荞麦岭遗址,鲜明体现商文化南渐痕迹的石钟山遗址、石灰山遗址、黄牛岭遗址、磨盘遗址、陈家墩遗址。......

2023-09-25

结合上海城市空间的发展演进特征,以浦东、一城九镇、大虹桥这三个不同发展阶段的典型新区开发事件为主线,我们可以一窥1990年以来上海的新区开发的行动推展格局,并从中反思社会行动策略的建构导向。表4.2对上海新区开发冲突应对的具体化策略进行了汇总列举,表4.3则对其间所体现出的对主要相关领域的冲突特征及影响进行了总结考察。中央在1990年4月做出开发、开放浦东的重大决策,赋予上海“一个龙头、三个中心”的国家战略地位。......

2023-08-29

这一定是由于金朝兴夺取东胜州之后,战线过长,李文忠东路军又在应昌一带,远水难就近渴,改由徐达所部右副副将军汤和横扫鄂尔多斯,跨河东征东胜、大同地区。......

2023-11-28

而陕西略有不同,它解运部分的军粮多数来自于河南,但是史料中的记载谈及明初军粮解运陕北情况时反映出并无常例,均属临时性的调拨征发,由各布政司巡抚协商解决。洪武朝西北边地的军粮在相当程度上还要仰仗于来自内地的馈运,特别是在经过元末明初大规模战争波及的边疆地区尤其如此。......

2023-11-28

相关推荐