4月3日,居民收到北京市环境保护局行政复议决定。在前述决定中,北京市环境保护局认为该项目不涉及公共利益,也不存在直接涉及行政复议申请人与他人重大利益关系的情形,因此不需要举行听证或告知利害关系人听证权利。......

2023-11-28

行政处理,是广义上的“司法”的组成部分,又称为“行政司法”。根据我国相关法律规定,采用行政处理的方式解决环境民事纠纷,必须基于双方当事人的自愿,该自愿原则体现在行政处理的全过程。因此,选择行政处理方式的前提条件是双方当事人对存在环境侵权事实具有基本的共识,否则,将无法实现环境侵权赔偿责任、赔偿数额的解决。然而,是否存在环境侵权事实却是双方当事人之间最难达成共识、争议最大的问题。同时,由于没有设置法定的、专门的行政处理机构,所以,实践中,环境民事纠纷的行政处理已经基本上被架空,成功的案例罕见,北京市也不例外。

但是,这并不表明公众对依赖政府机关解决环境民事纠纷的愿望和需要不高,相反,我国公众在遭受环境污染侵害后,通常把“找政府”作为实现纠纷解决的首选方式,往往试图通过上访、上告等方式解决环境污染侵害问题。分析北京市环境保护局近年来公布的人民群众来信来访统计数据和环境保护民间机构的相关数据,将有助于对北京市环境民事纠纷行政处理存在的问题进行深入的分析。

(一)北京市环境污染投诉情况分析

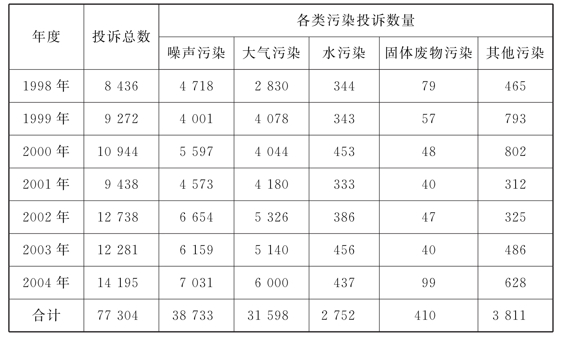

根据1998年—2004年《北京市环境状况公报》的相关内容,我们总结了下表所显示的北京市1998—2004年各类环境污染投诉数量。由于该公报在2001年之后关于投诉总数的统计口径与2001年之前不同,所以该表未按该公报的投诉总数进行计算,而是将各年度噪声污染、大气污染、水污染、固体废物污染和其他污染的数量相加而成。由于2005年度的《北京市环境状况公报》未公布关于投诉数量的统计数据, 2006年度的《北京市环境状况公报》尚未发布,故本表的统计数据截至2004年。

表4 1998年—2004年北京市各类环境污染投诉数量

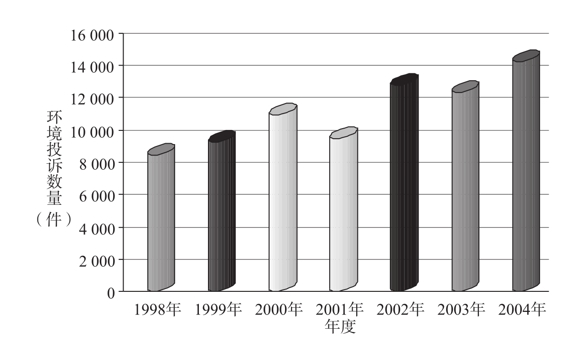

根据上表,我们对北京市1998年—2004年的环境污染投诉总量进行单项分析,得出该7年关于投诉总量的发展趋势如图2所示:

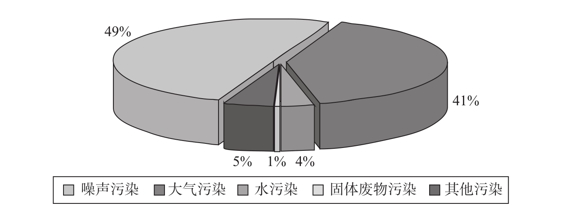

由图2可见,该7年里,北京市各级环境保护部门接待群众来信来访的数量总体上呈现逐年上升的趋势。同时,根据表4中关于北京市1998年—2004年各类污染投诉数量的统计数据,我们得出了图3所示的北京市1998年—2004年各类环境污染投诉数量统计图:

由图3可见,该7年里,北京市关于噪声污染的投诉数量最多,占(www.chuimin.cn)

图2 1998年—2004年北京市环境污染投诉总量

图3 1998年—2004年北京市各类环境污染投诉比例

总数的50.1%;关于大气污染的投诉数量紧随其后,占40. 9%,水污染、固体废物污染和其他污染分别占总数的3.6%、0.5%和4.9%。不难看出,北京市关于噪声污染和大气污染的投诉占绝大多数。

(二)北京市环境纠纷行政处理现状分析

尽管环境投诉不是严格意义上的环境民事纠纷,但在这些投诉中包含环境民事纠纷。同时,这些投诉还包含潜在的、处于萌芽状态的环境民事纠纷。因此,基于前述分析,对北京市环境纠纷行政处理现状进行考察,就尤为必要。总体而言,从前述北京市环境污染投诉情况定量分析至少可以得出如下两方面的结论:

其一,严重影响市民生活的环境问题诱发环境民事纠纷。北京存在着较为严重的、影响市民生活的环境问题,这在很大程度上诱发了环境民事纠纷的产生和加剧。这主要是由于近年来北京城市开发建设速度加快,伴生了严重的噪声污染、大气污染,进而极大地侵扰了市民的正常生活,侵害了他们的合法权益。身为我国首都的北京市市民,环境保护意识也相对较强、较高。(2)他们高度关注在城市以及农村的开发建设中所出现的各类环境问题,关注自己身边的环境问题。因此,即使关于环境问题的投诉不属于环境民事纠纷,或者是尚处在萌芽阶段的环境民事纠纷,如果处理不当,或没有可供市民选择的环境问题解决渠道,就很容易诱发环境民事纠纷的产生和加剧。

其二,市民倾向于回避环境诉讼,而惯于通过行政处理途径解决环境民事纠纷。北京市民将大量的环境苦情,诉请政府有关部门或社会组织,期待着通过行政管理或其他非诉解决方式解决问题。这表明,市民认为解决环境问题以及解决环境问题导致的纠纷是政府的责任,他们习惯于靠政府、依赖政府。这同时也表明,即使产生了环境民事纠纷,如果不十分严重,当事人也不愿提起高成本、低效率、高难度的环境民事诉讼。市民衡量自身利益得失,在缺乏环境保护的专业知识以及环境法律知识的情况下,自然会倾向于选择便利、快捷、经济、对自身知识要求不高的方式解决纠纷。此外,公民法律教育的缺失、各级政府部门崇尚权力、司法遭受行政干预过强,以及关于环境民事纠纷的行政处理规定不完善,使得当事人无法充分有效地行使纠纷解决方式的选择权等,也是导致环境投诉多、环境诉讼少的重要原因。

有关北京市地方环境法治研究的文章

4月3日,居民收到北京市环境保护局行政复议决定。在前述决定中,北京市环境保护局认为该项目不涉及公共利益,也不存在直接涉及行政复议申请人与他人重大利益关系的情形,因此不需要举行听证或告知利害关系人听证权利。......

2023-11-28

从北京市高级人民法院和各区县人民法院公布的年度的案件统计来看,环境行政诉讼并未被全面统计。因而,我们无法获得北京市环境行政诉讼案件的官方统计资料。二审宣判前,上诉人北京市规划委撤回上诉,北京市第一中级人民法院作出准予撤回上诉的裁定。......

2023-11-28

对于地级行政区环境行政立法而言,地级行政区政府在规制手段选用上往往陷入一种“极度严格的规制要求将自动实现所欲的目标”的信念。另一方面,对于地级行政区自主性立法及先行立法权的行使而言,“由上至下”建构主义立法模式下地方政府缺乏自生性法治观念。......

2023-08-03

环境污染是环境问题中最突出的部分,也是北京市环境保护立法着力应对的环境问题。上述北京市环境立法的主要内容,可以归纳为如下十一个方面:其一,建设项目管理制度。北京市曾制定专门规范建设项目环境管理的文件,后予以废止,现在则采取分散规定的......

2023-11-28

作为我国法律体系重要组成部分的地级行政区政府环境规章,在对其立法目的正当性的考量中,仅以“环境公共利益的增进”这一定性标准为依据显然不具有实际操作性。地级行政区环境行政立法目的正当性的考量须借由其所处法律体系层级予以明确。首先,整体性视角要求地级行政区政府避免其所制定的环境行政立法规范冲突。......

2023-08-03

行政立法是指行政权中的立法规行为,是附属立法权。前者而言突出了代议制机关的最高性,表明行政机关所行使的行政立法权仅处于补充或次要地位,其所享有的行政立法权仅来源于代议制机关因社会管理所需在某一特定领域的授予。而后者则从行政立法权的行使效果入手,立法权的唯一性使得行政机关仅得基于授权法的明确规定方能在授权范围进行行政立法。......

2023-08-03

地方立法权扩容后,在理论及实践双重意义上地级行政区环境行政立法已成为我国立法体系及法律体系的重要组成部分,并被地级行政区政府视为履行环境保护职责的重要可行性手段,呈现出远超其他两类授权事项的立法高潮。再次,从地级行政区环境行政立法的结果来看,经由法定程序制定的有关环境保护事项的政府规章方能称为环境行政立法,其他规范性文件则非环境行政立法的范畴。......

2023-08-03

但对于地级行政区环境立法而言,由于环境介质的存在而呈现出权益归属过程的过度性。然而与一般行政立法不同,环境行政立法的规制手段以环境为中介发生作用。首先,必要性衡量中地级行政区环境行政立法规制手段的“相同有效性”,即指手段能够同样有效地增进环境公共利益。其次,与一般规制手段的侵害性判定相比,必要性衡量中地级行政区环境立法规制手段的“最小侵害性”认定,即包括对直接相对人自由与......

2023-08-03

相关推荐