第八章惠农区主要农作物价格、效益情况分析在本地具有多年种植历史和规模,且在生产中表现出高产高效的农作物有小麦、玉米、脱水蔬菜、露地蔬菜、枸杞、油葵、饲草等。......

2023-11-28

第四章 惠农区主要农作物生长发育气象条件分析

第一节 春小麦生长发育气象条件分析

一、春小麦生长发育对气象条件的要求

(一)春小麦阶段发育对光温的要求

春小麦属低温长日照作物。小麦在生长过程中需要某些特殊条件才能完成发育,如不能满足这些条件,它就停留在原来的发育阶段,只生长而不再继续发育。其需要的特殊条件最主要是对气象条件的要求,首先反映在光温特性方面,主要表现有春化和光照两个阶段。春化阶段是指小麦一生中必须经过一定时期的低温,才能给生长锥向穗分化准备好条件,没有这个低温条件,植株不进行穗分化,不能生长发育、开花、结实。春化阶段的适宜温度为5℃~20℃,经历时间为5~15天。而光照阶段则是在春化阶段之后,在一定的时间和日照条件下完成的。小麦属长日照作物,在每天需要14~15小时的自然光照条件下,30~40天便能顺利通过光照阶段,如果每天保持10小时以下的光照时间,则会大大延迟发育。在日照和其他条件适宜时,温度在20℃左右,通过光照阶段最快,低于10℃或超过25℃都会延长光照阶段的进程,温度低于4℃时,光照阶段的发育基本停止。

(二)春小麦发育时期对气象条件的要求

小麦在生长发育过程中,每个生育时期对气象条件均有不同的要求。

1.播种

播种期与早春温度密切相关,春小麦以日平均气温稳定在0℃~2℃,地表土化冻达到适宜的播种深度5厘米左右,即可播种。

2.发芽与出苗

春小麦种子发芽的适宜温度为15℃~20℃,最高为30℃~35℃,最低为0℃~2℃,一般超过25℃或低于10℃时发芽速度明显变慢。当温度和空气适宜时,种子吸足相当于本身干重的30%以上水分时,就开始缓慢发芽。当吸收水分达到40%~50%,主胚根和胚芽鞘就很快突破种皮而发芽,一般在土壤水分为田间最大持水量的70%~90%时种子萌动发芽最快,水分充足,萌芽种子根数也多。如果水分过大,土壤板结,常因空气不足而影响发芽,严重时甚至造成烂种;土壤过干,种子吸水不足,即使温度适宜,空气充足,也不能发芽。

3.分蘖与长根

小麦从三叶期开始分蘖。在2℃~4℃时,开始分蘖生长,最适温度为13℃~18℃,高于18℃分蘖生长减慢。分蘖最适宜的土壤水分是田间持水量的60%~70%。水分不足,分蘖迟而慢,次生根也弱,分蘖很难成穗。小麦根系生长的最适温度为16℃~20℃,最低温度为2℃,超过30℃则受到抑制,并会很快死亡。土壤水分是田间持水量的60%左右最为适宜。过干过湿均不利于根系生长发育。

4.拔节和孕穗

小麦拔节期的适宜温度为12℃~16℃,孕穗期为15℃~17℃,小麦的小花分化期一般与拔节至孕穗期相对应。在适宜温度范围内,若温度稍低,就会延长分化的时间。拔节至孕穗时期,是小麦需水的临界期,水分不足,会严重导致小花数减少,使结实粒数减少。此时期小麦需水量占全生育期需水量的1/3左右,60厘米土层的水分也应保持田间最大持水量的70%~80%。

5.抽穗与开花

小麦抽穗开花期最低温度9℃~11℃,授粉的最适宜温度为17℃~22℃,最高为32℃。一般晴朗、温暖、微风的天气对授粉是有利的。开花期间忌高温、干旱,高温可引起不孕,相反,低温、高湿或花期阴雨连绵,会使开花不良,花粉粒涨破,授粉不好,引起不实。花期较适宜的土壤水分为田间持水量的80%~90%,空气相对湿度为70%~80%。

6.灌浆与成熟

小麦在温度较低的气候条件下灌浆成熟,有利于籽粒增重和氮素的积累。小麦籽粒形成和灌浆的最适温度为20℃~22℃,在15℃~25℃范围内,随着温度的升高,灌浆强度增加(灌浆速度也加快)。温度高,水分散失快,灌浆过程缩短,提前成熟。由于温度高,呼吸作用旺盛,消耗的营养物质多,故千粒重下降,产量降低。特别是在成熟后遇到30℃以上高温,持续时间长,植株很快死亡。

7.收获

适时收获对产量影响很大,其原因之一是收获期常遇不利气象条件;其二是小麦的生物学特性决定着它有一个最佳的收获时间,过早过晚收获都会使小麦粒重下降。小麦收获期常遇连阴雨天气,空气相对湿度达95%以上,加之高温极易引起麦粒在穗上发芽。

宁夏春小麦从播种到成熟,全生育期90~120天,需水量为300~400方/亩,需≥0℃积温因品种不同而异,一般早熟品种约1700℃,中熟品种1800℃,晚熟品种1900℃,需日照时数1100~1300小时。

二、惠农区小麦生长发育与气象条件的分析

惠农区位于宁夏银川平原北部,年平均气温低于0℃的负积温范围是-199.5℃~127.5℃,≥0℃积温年平均为3954.7℃,日照时数全年达2884.3~3146.0小时,光热条件适宜春小麦生长发育之需要。

考虑到春小麦是惠农区主要粮食作物,故下面重点分析本区春小麦与气象条件的关系(表4-1)。

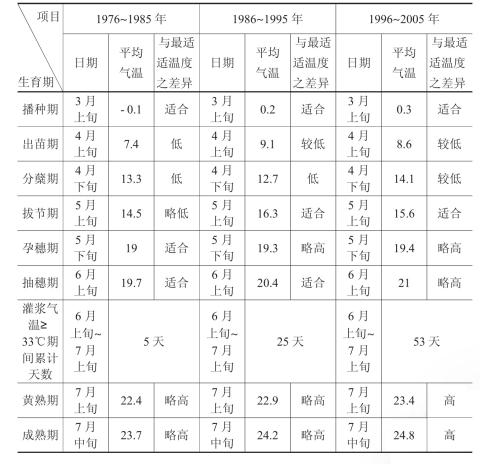

表4-1 春小麦各生育期温度观测数据

由表4-1可见,惠农区的温度条件可以满足春小麦春化阶段的所需温度。小麦全生育期里,从播种到拔节其温度条件处在最适宜温度范围内,有利于小麦生长发育;而出苗至分蘖期间,温度条件却低于最适温度,对小麦正常生长发育不利。特别是分蘖时期温度低于适温,对小麦的幼穗分化,根系发育乃至分蘖成穗率等有较大的影响。另外灌浆到成熟期的6月上旬至7月上旬≥33℃、空气相对湿度低于30%的天数(常称小麦热干风或青干指数),1976~1985年为5天,平均每年0.5天;1986~1995年为25天,平均每年2.5天;1996~2005年为53天,平均每年5.3天,特别是2005年达到15天。高温造成的热干风或青干天气对小麦灌浆极为不利,致使小麦千粒重大幅度下降,最终使产量受损。

因此,随着气候变暖,对春小麦生长发育的不利影响增加。

三、春小麦产量与气候条件的关系

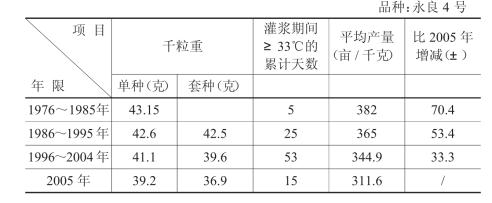

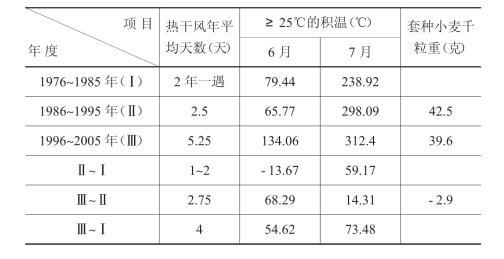

春小麦的单产是由亩穗数、穗粒数和千粒重构成的。随着种植水平的提高,春小麦的亩穗数和穗粒数都可达到一个比较稳定的数值,而粒重则因受灌浆期间气候因素影响,成为影响春小麦稳产的重要因素。春小麦灌浆的过程是决定其粒重和产量形成的关键。因此,千粒重的变化是惠农区春小麦产量增减的一个重要因素,千粒重的增减主要有灌浆期间高温、热干风及青干天气和持续时间的长短来决定的(表4-2)。

由表4-2可见,1985年之前单种春小麦平均千粒重为43.15克,比2005年平均高3.95克,平均亩产量比2005年高70.4千克;1986~1995年,单种春小麦平均千粒重为42.6克,比2005年平均高3.4克,套种平均千粒重为42.5克,比2005年平均高5.6克,平均亩产量比2005年多53.4千克;1996~2005年平均单种春小麦千粒重为41.1克,比2005年平均高1.9克,套种千粒重为39.6克,比2005年平均高2.6克,平均亩产量比2005年多33.3千克。这些数据说明,目前春小麦千粒重的增减是由灌浆期间持续高温天数的多少来决定的,持续高温天气越多,千粒重就越低,反之,持续高温天气越少,千粒重就越高。

表4-2 气温与春小麦千粒重、产量关系

四、结论

春小麦是惠农区的传统主栽作物,种植面积占耕地面积的50%以上。受近年来气候变化的影响,春小麦产量和效益显著降低。当然,本地春小麦正常收获期在7月5日~7月20日之间,此期正是复种或移栽作物的最佳时期,春小麦收获后,依照当地丰富的光照资源能够复种油葵、香菜或移栽韭葱等作物。但地处宁夏引黄灌区梢段的惠农区在这个时期属水情最为紧缺的时期,上游来水不足,大秋作物正值需水高峰期,复种地灌水极为困难;7月上、中旬虽然是本地的降雨相对集中期,但大多数年份降雨量偏少,不能满足复种墒情,即使有大量降雨出现,因农户抢收春小麦或土壤湿度过大无法耕作,也会错过最佳复种时期。因此,受当前气候条件及春小麦收后水情等因素的制约,对低温长日照作物春小麦生长发育及收后复种的不利影响增大,应大幅度压减春小麦种植面积。

第二节 玉米生长发育气象条件分析

玉米属喜温短日照作物,在整个生育过程中要求有合适的光照和较高的温度才能正常生长发育。气象条件是玉米生长发育必须依赖的基本条件,玉米生产对自然环境条件,特别是玉米生长期间对农业气象条件的反应尤为敏感,对玉米的生育和产量形成有直接影响。

一、光能与玉米生长发育的关系

(一)光照

首先要求8~12小时的光照条件才能通过光照阶段进行发育,早熟品种一般对光反应不甚敏感,晚熟品种对光反应却较为敏感,在较长光照(18小时)或连续光照下,也能发育而开花结实,只是延缓了生育期。惠农区日照时数为2884.3~3146.0小时,日照百分率65%~71%,每天日照平均为8.5~9.5小时。玉米生长季(4月~9月)平均日照时数为9~10小时,玉米生长盛期的6、7、8月份日照时数最长,各月在260~300小时,约占年日照时数的27%。日照时数最长为6月份,平均日照时数为9.9~10.2小时。由此可见,本地区的日照时数正好在8~12小时之间,就是目前推广的登海3号、屯玉1号等中晚熟品种,也可完全满足其生长发育对光照的要求,保证了通过光照阶段所需要的光照时间。

(二)太阳辐射

玉米是一种高光效高产作物,要达到高产,就需较多的光合产物,即要求光合强度高、光合面积大和光合时间长。玉米的光临界期为孕穗期(7月上旬),此期间对光的反应特别敏感,因此光照充足,光合效率高,光合产物丰富,供给玉米生长发育所需要的养分就多,获得的产量也就高。生产实践证明,如果玉米种植密度过大或阴天较多,即使玉米种在土壤肥沃和水分充足的土地上,由于株间荫蔽、阳光不足,光合效率低,也会致使植株瘦弱,空秆率增加,同样不能获得较高的产量。惠农区太阳辐射年总值为6027~6203兆焦耳/米2,玉米生育期的太阳辐射量为2802.8~2827.7兆焦耳/米2,占全年总辐射量的45%~47%。生理辐射总值为3013.8~3050.7兆焦耳/米2,玉米生长期的生理辐射量为1401.4~1413.9兆焦耳/米2,占全年总辐射量的41%~47%。玉米生长盛期的6、7、8各月生理辐射量在668.5~669.7兆焦耳/米2之间。从太阳辐射强度看,本地区太阳辐射强烈,完全能满足玉米各生育期的需要。

二、热量与玉米生长发育的关系

玉米是喜温作物,对温度比较敏感,全生育期均需要较多的热量,但各生育期有所差异。玉米生长发育的生物学下限温度为10℃,生长最适宜温度为20℃~25℃。惠农区目前种植的玉米品种主要有登海3号、屯玉1号、沈单16号等中晚熟品种,生育期120~140天,需要≥10℃的积温为2600℃~2900℃。而本区≥10℃的积温为3460.6℃,持续日数为181.5天,完全可以达到80%的保证率。6月~8月平均气温在21.0℃~23.6℃之间,热量条件完全可以满足玉米生育期的需要,而且还有剩余。

三、水分与玉米生长发育的关系

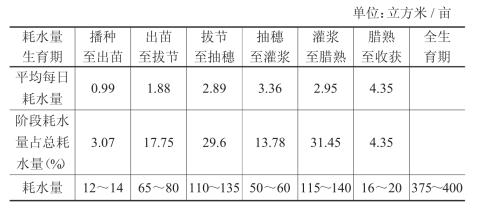

玉米是喜水高秆作物,植株高大,茎叶繁茂,光合效能高,因在生长期间需要制造大量的有机物质,蒸发量大,故需水量较多。一般而言,随着植株的生长发育和叶面积的逐渐增大,需水量不断增加。玉米的不同生育时期对水分和耗水量都不同(表4-3)。

表4-3 玉米各生育期的耗水量

由表4-3可见,玉米生育期一般耗水量为375~400立方米/亩,需水量较多。在拔节和灌浆时期,惠农区自然降水量(平均年降水量为141毫米,最大年降水量256.3毫米)远不能满足玉米生长发育所需水分,但本地区的7、8月份是雨季相对集中时期,再加上引水灌溉,只要按时适量灌溉,完全可以满足玉米各个生育期所需的水分。

由以上分析可知,惠农区光热资源完全可以满足玉米生长发育需要,又有引黄河水灌溉,玉米生长发育中只要掌握好时机,适时适量灌好水即可。

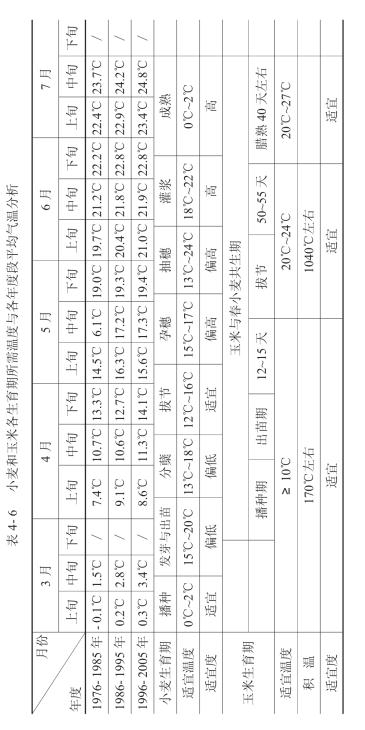

四、玉米各发育期与气象条件分析

由于玉米各生育期对热量条件要求不一,故以下将着重分析各生育期与气象条件的关系。

(一)播种

玉米种子在6℃~7℃虽能萌发,但速度太慢,并且易感霉菌发生霉烂,故人们常以平均气温10℃~12℃作为开始播种的温度指标,种子发芽最适宜温度为28℃~35℃。惠农区日平均气温稳定通过10℃的初日是4月17日~5月3日,4月下旬至5月上旬5厘米深地温在12℃~16℃之间,虽不是玉米种子发芽最适宜温度,但基本上可使种子正常发芽。因此,本区玉米适宜播种期在4月上旬,从播种到出苗需12~15天,正好满足玉米出苗所需要的温度条件。

(二)出苗到拔节

这一阶段是玉米的营养生长时期,适宜温度为20℃~24℃,下限温度为10℃,低于这个温度生长就会减缓,超过30℃也不利于生长,40℃高温会使玉米植株致死,在10℃~30℃范围内,植株的生长速度与温度是成正比的。惠农区玉米拔节期一般在6月10日至6月16日,玉米从出苗至拔节需50~55天,≥10℃的积温在1040℃左右。

(三)拔节到开花

这一阶段为玉米生殖生长时期,是玉米一生中要求温度最高的时期,这一时期的下限温度是15℃,当温度≥20℃时,光合效率提高,干物质积累速度加快。开花授粉时期适宜温度在24℃~27℃之间,温度高于38℃或低于18℃都不利于开花授粉。惠农区日平均气温稳定通过20℃的日期大多在6月12日~6月27日范围,而玉米拔节到开花在6月10日~6月14日,这一时期正是玉米生殖生长、干物质积累和开花授粉的适宜时期,此阶段需26~30天,≥20℃的积温在570℃左右。另外,玉米光合作用要求的适宜温度较高,在30℃~40℃之间,低于20℃时光合强度急剧下降。而惠农区7月份为最热月,平均气温在23.9℃,极端最高气温为39.1℃,比较适宜玉米光合作用所需温度。

(四)灌浆到成熟

温度对玉米籽粒灌浆期的影响比对营养生长期、生殖生长期的影响小些,气温在20℃~24℃时最利于灌浆,气温高于25℃容易出现早衰,低于20℃时灌浆速度缓慢,当气温下降至16℃时灌浆停止,玉米灌浆到成熟的最适宜温度是22℃~24℃,时间约需40~45天,≥15℃的积温在1060℃左右。惠农区玉米完成这一生育期要在9月15日~9月20日,稳定通过20℃终日期为8月10日~8 月20日,稳定通过15℃终日期为9月2日~9月28日,热量条件亦可满足玉米灌浆成熟所需。

另外,气温的日变化对玉米有机物质的积累具有重要作用。白天光合作用与呼吸作用同时进行,夜间只进行呼吸作用,因此,当昼夜的温度不超过玉米能忍受的最高和最低温度情况下,日较差大有利于玉米白天增强光合作用积累有机物质和减弱夜晚的呼吸作用,从而减少有机物质的消耗。惠农区玉米生长季的日较差较大,有利于干物质积累和增加产量。

综上所述,惠农区玉米在全生育期中除后期温度较低对晚熟玉米品种成熟有一定影响外,其他生育期热量条件均可满足玉米的生长所需,若种植早中熟品种或中晚熟品种可以保证安全成熟,种植时要慎重考虑因地因时选用品种,同时在生产中可以引用地膜玉米种植技术,不仅能提高地温增加热量,而且能促使玉米生育期提前,增产效果非常显著。

第三节 春小麦套种玉米生长发育气象条件分析

春小麦和玉米是惠农区两大主要粮食作物,其中春小麦套种玉米是粮食作物主要种植模式,该种植模式起步于20世纪80年代中期,之后面积迅速扩大,高峰期年种植面积达9万亩,占粮食播种面积的50%以上,对保持粮食产量稳定增长、解决争地矛盾起到了重要作用。

气候条件是春小麦、玉米生长发育必须依赖的基本条件,特别是光、热、水等农业气候资源的基本要素,对春小麦和玉米有着重要影响,它们不仅是春小麦和玉米生长、发育的外界环境条件,而且直接为它们提供物质基础和能量源泉。本地区的日照时数正好在8~12小时之间,完全可以满足春小麦和玉米的生长要求。惠农区属宁夏引黄灌溉区,灌溉方便,基本可以满足春小麦和玉米各个生育期所需的水分。随着全球气候的逐渐变暖,本区气温也逐渐升高,受热干风或青干影响,春小麦套种玉米中的小麦产量呈逐年下滑趋势,总体经济效益相对低下,成为制约粮食生产的一大障碍因素。为此,我们将从温度条件入手详细分析其减产原因。

一、玉米播种到出苗

惠农区玉米适宜播种期在4月15日左右,出苗在5月上旬,从播种到出苗,大约12~15天,≥10℃的积温在170℃左右,正好满足玉米出苗所需的温度条件,此间正是春小麦幼苗生长期,气候条件对春小麦和玉米都比较适宜。

二、玉米出苗到拔节

这一阶段是玉米的营养生长时期,适宜温度在20℃~24℃之间,期间本地春小麦经历了拔节期、孕穗期、抽穗期、开花期,开始进入灌浆期。惠农区玉米拔节期一般在6月12日~6月18日,玉米从出苗到拔节需50~55天,≥10℃的积温在1040℃左右,此间的气温对玉米比较适宜,但对低温长日照的春小麦来讲,由于5月上中旬春小麦处在拔节期,适宜温度为12℃~16℃;5月下旬春小麦处在孕穗期,适宜温度为15℃~17℃;6月上旬春小麦处在抽穗与开花期,适宜温度为13℃~22℃,实际温度要高于要求的适宜温度,不利于春小麦的高产形成。当然,在适宜的温度范围内,偏低的温度可延长春小麦小花分化时间,有利于穗粒数的增加。

三、玉米拔节到春小麦收割

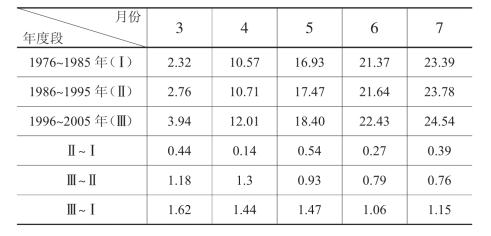

表4-4 1976~1985、1986~1995、1996~2005年度段3~7月年平均气温(℃)

这一阶段玉米处于生殖生长时期,是玉米一生中对温度要求最高的时期,适宜温度在24℃~27℃范围内,这一时期玉米生长的下限温度是15℃,当温度≥20℃时,干物质积累速度加快,光合作用提高。此阶段春小麦处于灌浆期至成熟期,要求的适宜温度为18℃~22℃,春小麦灌浆停止时平均气温为24℃~25℃,如果这个温度提早到来,将会使灌浆过程提早结束,导致高温逼熟,籽粒秕瘦,粒重降低,产量锐减。受高温和热干风、青干天气影响,1996~2005年春小麦千粒重比1986~1995年平均降低3克,春小麦亩减产平均在60千克以上。据测产数据反映,随着玉米新品种的不断更新,近年来套种玉米产量稳步有增,套种中的小麦2003年平均亩产为283千克,2004年为263千克,2005年为287千克,亩产均低于300千克,比20世纪90年代中期的套种小麦平均单产350~400千克低70千克以上(表4-4、4-5、4-6)。

表4-5 ≥25℃的积温、热干风天数、小麦千粒重

综上所述,受全球气候变暖影响,我区6月上旬~7月上旬高温及热干风的天数频繁出现,对春小麦套种玉米中的春小麦生产十分不利,严重制约着春小麦千粒重的增加,使其产量很难提高,加上春小麦套种玉米又是耗水量较大的种植模式,全生育期需要灌水6~7次,每亩耗水量接近水稻,共生期水肥关系协调不好容易造成玉米减产。从以上因素考虑,应提倡压缩春小麦和春小麦套玉米面积,鼓励扩大单种玉米(包括制种玉米)和以玉米为主的间作套种种植面积,最大限度地提高农业资源利用率。

第四节 冬小麦生长发育气象条件分析

一、冬小麦生长发育对气象条件的要求

(一)冬小麦阶段发育对光温的要求

冬小麦一生中要经过几个内部质变阶段,才能完成其生长发育,最后生产出种子,这个过程叫做阶段发育。冬小麦阶段发育主要表现为春化阶段和光照阶段。冬小麦春化阶段是指冬小麦在种子吸水萌动后或幼苗期,需要度过一段时间的低温,才能通过个体发育所需经历的内部变化,这种现象叫春化现象。完成春化的一段时间叫春化阶段。根据冬小麦通过春化阶段对温度要求的差异和时间的长短,又可以把它们分为冬性、半冬性和春性三种类型,(1)冬性适宜温度为0℃~3℃,经历时间为35天以上;(2)半冬性适宜温度为0℃~7℃,经历时间为15~35天;(3)春性适宜温度为0℃~12℃,经历时间为5~15天。目前,宁夏种植的冬小麦品种多数是冬性的,半冬性的很少。在宁夏地区只要是适期播种的冬小麦,越冬前都能完成春化阶段。由于出苗后外界气温逐渐下降,因此不能进入下一发育阶段。冬小麦耐寒性较强,越冬时可以忍受-20℃或更低的温度。如果秋播春性品种,冬前会很快通过春化阶段,但此时气温尚高,麦苗很快开始拔节,抗寒力降低,冬天易受冻害死苗。在冬小麦幼苗通过春化阶段后,即越冬后当温度达4℃以上就开始进入光照阶段。目前宁夏地区冬小麦品种以宁冬10号和宁冬11号为主,在每天达到12小时以上的自然光照条件下,30~40天便能顺利通过光照阶段。

(二)冬小麦发育时期对温、湿度的要求

冬小麦在生长发育过程中,每个生育时期对温度和水分均有不同的要求。

1.播种

掌握适宜的播种期,对冬小麦出苗、分蘖、越冬以及各器官的发育和产量构成有显著的影响。播种过早,冬前麦苗生长过旺,抗冻能力降低。播种过晚,冬前麦苗生长时间不足,分蘖、根系发育不良,麦苗瘦弱,越冬困难。一般秋季日平均气温下降到18℃~16℃时播种为宜,播种期土壤水分为田间持水量的65%~80%时,基本上能够满足冬麦对底墒的要求。

2.发芽与出苗

冬小麦种子发芽的适宜温度为16℃~20℃,最低温度为1℃~2℃,最高温度为35℃~40℃。在最适温度范围内播种,从播种至出苗的日数一般需6~7天。通常在土壤含水量为田间持水量的70%~80%时种子萌动发芽。水分充足,利于出苗。如果土壤水分不足时,出苗缓慢,甚至不能出苗。

3.冬前及越冬期

小麦从播种出苗到越冬开始,日平均气温降到2℃以下叫做冬前时期,适期播种的冬小麦冬前时期一般经历50~60天。从冬前日平均气温2℃以下开始到翌年日平均气温回升到2℃左右时止,为小麦的越冬期。小麦的冬前时期和越冬期是小麦的营养生长期,是根系、叶片、分蘖等器官的形成期。这一时期经历了冬前炼苗阶段,一般日平均气温由5℃降到0℃为炼苗的第一阶段,第二阶段为日平均气温0℃降至-5℃这一时期,此期间细胞脱水原生质凝缩。冬小麦的生长状况对春季麦苗生长和争取穗大、粒饱有重要影响。当气温降至2℃以下时,基本停止生长,进入休眠。越冬期间地上大部分叶片干枯,但深层根系尚有伸长。经过充分锻炼的入冬麦苗,地上部分能抗-25℃的低温,地下部分分蘖节处可抗-18℃的低温。冬前气温稳定下降有充足的光照,有利冬前炼苗。苗期土壤湿度低于13%时需要灌水,日平均气温稳定通过5℃~0℃时为灌冬水时间。

4.分蘖与生长

当春季天气回暖,早春日平均气温稳定通过0℃,麦苗返青,标志着春化阶段结束,光照阶段开始,此时小穗分化进入单棱期。温度升至2℃~4℃时,小麦即从越冬状态恢复生长,返青期需视苗情、墒情、天气情况适量浇灌。通常在日平均气温达到6℃~8℃时,幼穗进入二棱分化,分蘖最适温度为日平均达到13℃~18℃,高于20℃分蘖生长减慢,日平均气温降到4℃以下不再进行分蘖,适宜分蘖的土壤水分为田间持水量的70%~80%。土壤水分不易过多,当超过90%时,由于土壤缺氧,分蘖延迟生长,但土壤含水量不能低于10% (小麦茎秆一般在10℃以上开始伸长,在12℃~16℃形成短矮粗壮的茎,高于20℃易徒长,茎秆软弱,容易倒伏)。

5.拔节和孕穗

幼穗进入二棱期分化后,当日平均气温达到10℃~12℃时开始拔节,进入雌雄蕊分化期。拔节的适宜温度为12℃~16℃,拔节以后适宜土壤含水量保持在田间持水量的70%~80%。冬麦进入孕穗期适宜的温度为15℃~17℃,孕穗期土壤水分应保持田间持水量的80%左右,此期气象条件是否适宜,对保花增粒和粒重均有影响。如若晚霜气温低于0℃,最低气温下降到-6℃时,幼苗即受冻害;当气温低于-2℃~4℃,土壤水分低于田间持水量的50%时,幼穗分化只能达到50%。分化穗达到二棱期的小麦如遇-10℃的低温,经5小时即遭严重冻害。

6.抽穗与开花

抽穗适宜温度为13℃~20℃,开花适宜温度12℃~24℃,抽穗扬花下限温度为11℃,30℃以上将降低结实率。适宜开花的空气相对湿度为70%~80%,土壤含水量保持在田间持水量的70%~80%。抽穗前5天至抽穗后25天空气相对湿度保持在80%。当气温低于9℃开花延迟,影响授粉;气温高于30℃,空气相对湿度小于30%,土壤湿度小于10%,会出现干热风危害,由此影响受精而降低结实率。

7.灌浆与成熟

灌浆阶段适宜温度为日平均18℃~22℃,温度上限为26℃~28℃,下限为12℃~14℃。此阶段需水量为120毫米,土壤水分为田间持水量的70%~80%。乳熟前期适温为18℃~20℃,乳熟后期为22℃~23℃,土壤仍为田间持水量的70%~80%。乳熟到腊熟阶段,如果日平均气温超过25℃,空气相对适度低于60%,茎秆含水率低于30%,灌浆速度出现负值,停止灌浆;25℃以上灌浆受阻,日最高气温达30℃,灌浆基本停止;大于32℃,粒增重基本是负值。

二、惠农区冬小麦生长与气象条件分析

(一)光能

冬小麦是C3作物,单叶在最大日射量的1/3时光照就渐趋饱和,群体对光的要求比较高。惠农区日照时数为2884.3~3146.0小时,日照百分率高达65%~71%,12月至2月各月日照时数均在240小时左右,约占全年日照时数的22%,全区太阳总辐射值全年为6027~6203兆焦耳/米2。日照时间及太阳辐射值均居宁夏乃至全国之首,光能条件完全可满足冬小麦生长发育的要求。

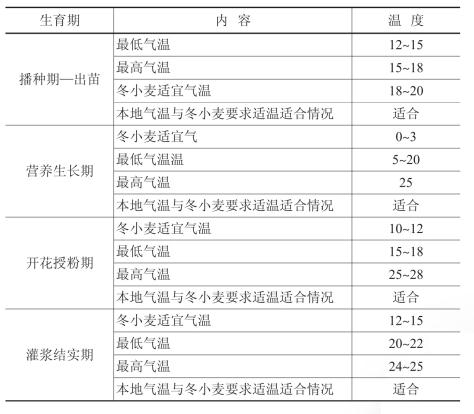

(二)温度

冬小麦属耐寒作物,苗期可以忍受-20℃或更低的温度。越冬期1~2月份,本地平均气温在-5.8℃~-8.6℃,最低极端温度为-22℃,因此,冬小麦在惠农区能够正常越冬。一般来说,冬小麦要求全生育期≥0℃的气温为1700℃~2400℃。冬小麦在惠农区从播种到成熟,经过10月中下旬、11月、12月、1月、2月、3月、4月、5月,至6月中下旬收获,历时230天左右,期间≥0℃的积温在1800℃以上,从播种到灌浆结实都处在适宜的温度范围内,温度条件完全可满足生长期间所需(表4-7)。

表4-7 冬小麦不同生育期所需气温

(三)水分

冬小麦的耗水量随发育而异,全生育期形成两个耗水高峰期,即冬前分蘖期和年后的拔节抽穗至开花成熟期。特别是孕穗期对水分最为敏感,即需水临界期。惠农区近80%以上的耕地来自黄河水自流灌溉,剩余的主要靠机井灌溉,灌水条件较为便利,因此惠农区冬水灌溉一般来说是比较顺利的。惠农区通常在越冬前11月上旬开始冬灌,只要按照冬小麦灌水量和3℃~4℃这个灌水适温灌溉,冬麦在冬前分蘖期水分保证是不成问题的。冬麦越冬时对水分要求不高,冬季如有一定的降雪,就能达到所需水分要求。如冬季干旱、无降雪,可在12月底~1月初采取对田块进行打碾镇压保墒措施,水分条件基本可以使冬麦安全越冬。年后冬麦返青水,因本地区种植的作物都未开始灌水,不存在争水问题,可以保证冬小麦及时灌溉,冬麦拔节抽穗期水分就目前灌溉情况看也有保障。因此水的供应基本能够满足冬小麦正常生长。

三、冬小麦产量与气候条件的关系

与春小麦一样,冬小麦的单产也是由亩穗数、穗粒数和千粒重构成的。随着气候变暖、种植水平的提高和品种的不断优化,冬小麦可以在本地区正常越冬。就冬小麦的亩穗数和穗粒数而言,能够保持其品种特性,数值相对比较稳定,而粒重则因受灌浆期间气候因素影响,成为影响冬小麦稳产的重要因素,冬小麦灌浆的过程是决定冬小麦的粒重和产量形成的关键。惠农区冬小麦灌浆期为5月下旬到6月下旬,期间平均气温在21℃左右,并且高温天气出现很少,气温适宜冬小麦灌浆,加上灌水畅通,光照充足,冬小麦千粒重比较稳定,冬小麦获得高产不成问题。2000年~2002年冬麦在惠农区引进试种成功,3年累计推广1000亩,品种为9186,平均亩产484.4千克。2008年全区种植冬麦1200亩,全部安全越冬,产量显著高于春小麦。

四、结论

随着种植业结构调整的不断优化,惠农区种植冬小麦利多弊少。就当前气候条件而言,对冬小麦生长极为有利。因此,要积极培育和引进抗寒、耐旱、高产冬麦新品种,逐步扩大其种植面积,为冬小麦收获后复种脱水蔬菜、油葵等作物种植创造宽松空间,充分发挥土地资源和光热资源的优势,以达到促进农民增产增收的目的。

第五节 蔬菜生产气象条件分析

经过20多年的发展,惠农区种植业形成了以粮食、蔬菜和枸杞为主的农业生产格局。尤其是近几年,脱水蔬菜产业发展迅猛,年种植面积在5万亩以上,加工企业发展到76家,成为西北地区较大的脱水蔬菜生产基地,并带动了内蒙、甘肃等临近省区脱水蔬菜产业的发展,是农民增收,出口创汇的支柱型产业。了解和掌握蔬菜与气象条件之间的关系,对促进我区产业结构进一步优化调整,发展农村经济,增加农民收入具有重大的现实意义。

一、惠农区蔬菜种植情况

2006年全区蔬菜及瓜类播种面积6.7万亩,占总播种面积的19.4%。其中脱水菜面积达到4.3万亩,占蔬菜面积的64.2%;大露菜及瓜类2.24万亩;设施蔬菜面积0.16万亩。种植的脱水蔬菜主要有番茄、韭葱、芹菜、菠菜、香菜、甘蓝、甜椒、胡萝卜、糯玉米、豌豆、梅豆、小管葱等;大路菜及瓜类主要有白菜、青萝卜、马铃薯、茼蒿、长管葱、茴香、花菜、西瓜及红(黑)籽瓜等;设施瓜、菜主要有黄瓜、西红柿、樱桃番茄、梅豆、茭瓜、葡萄、甜瓜、西瓜、芹菜、油菜等。

二、蔬菜对气象条件的要求

(一)温度

各种蔬菜都必须在一定的温度范围内才能维持正常的生长发育,这一范围称为适宜温度。在适宜温度范围之外,于一定限度的最高、最低温度范围内,蔬菜能够生存,但植株生理失调,并逐渐衰弱,这一温度限度之内的范围称为适应温度或生存温度。超过这个范围,蔬菜即会受到高温或低温的危害而致死。依据蔬菜生长对适宜温度及适应温度的要求可将本区种植的蔬菜分为5类。

1.耐寒性蔬菜

这类蔬菜耐寒性很强,但不耐热,生长适温为17℃~20℃,能长期忍耐-2℃~-1℃及短期忍受-5℃~-3℃的低温。个别蔬菜在一定生长时期的某个器官能忍受-10℃甚至更低的温度。在本区主要有除结球白菜外的白菜类。

2.半耐寒性蔬菜

生长适温与耐寒性蔬菜相近,但耐寒力稍差,大部分蔬菜只能忍受短期的-2℃~-1℃低温,在产品形成期,温度超过21℃,生长不良。我区有结球白菜、甘蓝、花椰菜、根菜类、马铃薯、蚕豆、豌豆等。

3.抗寒而适应性广的蔬菜

生长适温范围较广,为12℃~24℃,耐寒力与耐寒性与上述两类蔬菜相同,但耐热力却大大超过以上两类,温度达26℃以上时同化作用才开始减弱。本区有葱蒜类、芹菜、菠菜、芫荽、油菜等蔬菜。

4.喜温性蔬菜

生长适温为20℃~30℃,温度升高至40℃左右时同化作用才小于呼吸作用。它们都不耐寒,15℃以下停止开花结实,10℃以下停止生长,不能忍耐5℃以下低温,遇短期0℃以下低温即死亡。本区有茄果类、黄瓜、梅豆等蔬菜。

5.耐热性蔬菜(含瓜类)

生长期间要求高温,30℃时同化作用旺盛,有较强的耐热力,有的蔬菜在40℃条件下,光合作用仍较旺盛。本区有西瓜、甜瓜、籽瓜、茭瓜等瓜类蔬菜和豇豆、梅豆等。

蔬菜对霜冻的忍耐力,是其耐寒性的明显指标,是决定蔬菜露地栽培时期的绝对限制因子。耐寒性及耐寒而适应性广的蔬菜能耐严霜,一般可在严霜终止前和来到后的土壤解冻期内栽培;半耐寒性蔬菜只能耐轻霜,必须在春季严霜过后栽培,秋季严霜来到前收获;喜温性蔬菜及耐热性蔬菜均不耐霜,必须严格地在无霜期内栽培,防止冻害发生。

无论哪种蔬菜在整个生长周期的不同生育阶段,对温度的要求都有差别。种子萌发期都要求较高的温度,在适温范围内(喜温性蔬菜为20℃~30℃,耐寒性蔬菜为15℃~20℃),温度愈高,种子的生理活动愈旺盛,萌发也愈快。幼苗期要求温度稍低,且对温度的适应可塑性较大。处在产品形成期的蔬菜,对温度的适应范围较窄。因此生产上在决定栽培季节和播期时,应尽可能将这一阶段安排在温度适宜的季节。进入生殖期后,各类蔬菜均要求较高温度,以保证抽薹、开花、授粉、结实等生殖生长过程的完成。

从蔬菜栽培的角度来看,蔬菜对温度的要求,除反映在所要求的适宜温度及在不同生育阶段的变化外,还需要保证一定的积温才能完成栽培的整个周期。生产实际中,应根据当地的气候变化和各种蔬菜所需的积温(如番茄正常生长需有效积温2700℃~3200℃),来合理确定播种期和栽培品种。

(二)光照

1.光照时数

在蔬菜生长期内,日照总时数越多,光合产物也越多,蔬菜产量及产品质量也会相应提高。惠农区纬度较高,日照时数达3200小时,光照充足,热量丰富,发展蔬菜具有得天独厚的优越条件。

2.光照强度

依据蔬菜对光强的要求及反应,本区蔬菜大致可分为3类:强光照作物,如茄果类、瓜类、豆类、薯类;光适中作物,如白菜、甘蓝、花菜、大葱、大蒜等;能耐较弱光照的作物,如绿叶菜类。

(三)空气湿度

本区种植的蔬菜种类均对空气相对湿度要求较低,如茄果类、豆类、薯类、瓜类、白菜类、茎菜类、根菜类等。

三、惠农区蔬菜生产气象条件分析

(一)温度

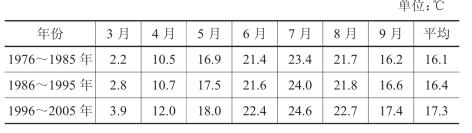

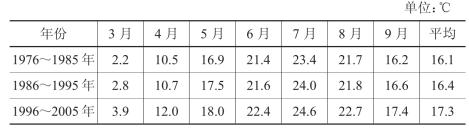

据惠农区气象局提供的气象资料反映,3~9月平均气温1976~1985年为16.1℃,1986~1995年为16.4℃,1996~2005年为17.4℃,在露地蔬菜生产季节,气温呈上升的趋势,尤其是3、4、5、8、9月蔬菜生长的关键时期气温均有不同程度的提高。1996~2005年3月平均气温比1986~1995年同期平均增高1.1℃,比1976~1985年平均增高1.7℃;1996~2005年4月平均气温比1986~1995年同期平均增高1.3℃,比1976~1985年平均增高1.5℃;1996~2005 年5月平均气温比1986~1995年同期平均增高0.5℃,比1976~1985年平均增高1.1℃;1996~2005年6月平均气温比1986~1995年同期平均增高0.8℃,比1976~1985年平均增高1.0℃;1996~2005年7月平均气温比1986~1995年同期平均增高0.6℃,比1976~1985年平均增高1.2℃;1996~2005年8月平均气温比1986~1995年同期平均增高0.9℃,比1976~1985年平均增高1.0℃;1996~2005年9月平均气温比1986~1995年同期平均增高0.8℃,比1976~1985年平均增高1.2℃。气候变暖使春季蔬菜的播种期相应提前,秋季果实成熟期延长,对蔬菜的生长十分有利,气温详情见表4-8 。

表4-8 历年3~9月份气温变化情况

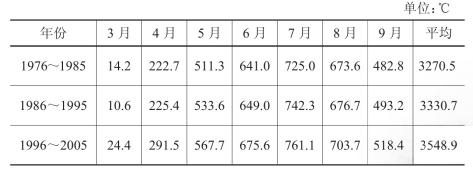

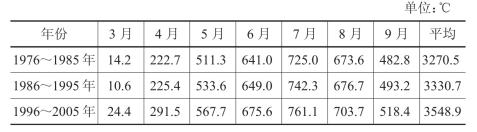

从≥10℃的有效积温变化看,1976~1985年3~9月平均为3270.5℃,1986~1995年为3330.7℃,1996~2005年为3548.9℃,亦呈逐渐增多之趋势,其中,3、4、9月份的增幅较大,扩大了蔬菜栽培的范围,延长了生产时间,为蔬菜栽培提供了有利的生长空间,加上惠农区无霜期较长(171~284天),完全可以保证蔬菜安全生产(表4-9)。

表4-9 历年≥10℃的有效积温变化情况

(二)光照

惠农区年日照时数在3000小时左右变化,日照百分率在65%~71%之间,光照极为充足,对蔬菜生产十分有利。

四、惠农区今后蔬菜生产的发展趋势

通过以上分析可以看出,本区气候呈现出逐渐变暖的趋势,尤其是近10年3、4及9月份的平均气温较20世纪90年代初增加1℃左右,对发展蔬菜生产非常有利:一是无霜期的延长,使蔬菜生产的安排更加方便可行;二是春季蔬菜播种期可提前,秋茬蔬菜生产期延长,为产量和品质的提高创造了有利条件;三是≥10℃有效积温较20世纪90年代提高218.2℃,有利于拓宽引进蔬菜种类的范围,开发新型蔬菜品种;四是光热充足,有利于同化作用的增强,积累养分,提高蔬菜质量;五是空气湿度低,病虫害发生轻,生产的蔬菜具有品质上佳、产量高、效益显著等突出特点,发展蔬菜尤其是脱水蔬菜具有广阔前景。

第六节 枸杞生产气象条件分析

枸杞原产地宁夏,属茄科落叶灌木,果实称为枸杞子,古代为皇室贡品,是宁夏地道的名贵中药材,是中外知名的高档滋补品。目前惠农区种植枸杞4万多亩,平均亩产值达4000~5000元,亩均纯收入2000元左右,已成为本区农业的三大支柱产业之一。了解枸杞与气象条件之间的关系,对促进我区农业结构的调整,进一步发展枸杞产业具有重大的现实意义。

一、枸杞对环境条件的要求

环境条件直接影响枸杞树的生长发育和体内的生理活动。枸杞树要求的自然条件中,最基本的因子是土壤、温度、光照和水分。枸杞对土壤的适应性很强,比较耐瘠薄、耐高肥、耐盐碱,且具有很强的耐旱能力。惠农区属引黄灌区,20多年来,通过大力实施农业综合开发项目,全面整治基本农田,通过渠道砌护和三级沟道治理,推广测土配方施肥技术,大面积中低产田和易农荒地得到了改造和开发利用,排灌畅通,盐分下降,农业生产条件得到了极大改善。惠农区的土壤状况和灌溉条件完全能够满足枸杞正常生长的需要。因此,在分析惠农区枸杞产业发展的自然条件中,可以考虑将土壤和水分不作为主要的制约因子,主要从气象条件上分析温度和光照的影响。

(一)温度

枸杞一年中对温度的要求,因不同的生长发育阶段而异,在休眠期需要低温,在生长期需要高温。宁夏枸杞较耐寒也耐热,休眠时期在-41.5℃的低温条件下能安全越冬,60℃的高温也能存活,在年平均温度为5.4℃~12.3℃的地区生长最为适宜。枸杞全生育期的热量评价界限温度为≥10℃积温,枸杞全生育期最优≥10℃积温为3450℃。≥10℃积温在3200℃~3700℃范围内,枸杞一般能获得正常产量;≥10℃积温在3200℃以下时,热量不足会引起枸杞减产。(www.chuimin.cn)

1.温度与营养生长的关系

秋季随着温度的降低营养生长随之全面减弱,进入冬季休眠期,根系生长停止,到次年春季周而复始。枸杞有两度生长结实现象,幼龄枸杞不明显,由于修剪,促使夏季生长大量的新枝,因而生长和结果不断。

春季生长 一般在3月下旬,气温达到1℃以上时,树液开始流动。3月底到4月中旬气温达到6℃以上时,冬芽开始萌动。4月 20日前后,气温达到10℃以上开始展叶。4月下旬继展叶后进入春梢生长期,直到6月中旬气温达到20℃以后,春梢停止生长。7~8月份,全年最高气温(旬平均为22℃~25℃)来临时,春季萌发生长的叶片进入秋季落叶期。

秋季生长 一般在8月上中旬,秋季萌芽放叶开始,8月中旬气温开始下降时,秋梢开始生长,当气温为23℃~29℃时正是旺盛生长期。9月中下旬,气温达到19℃~13℃时,进入冬季落叶休眠期。

2.温度对新梢生长的影响

新梢是每年新增结果枝的主要来源。春梢,一般生长期在4月下旬~6月下旬,约50~60天,气温在13℃~22℃。生长盛期自5月上旬到6月上旬,气温在15℃~20℃之间为春梢生长最适宜的温度条件。秋梢没有春梢生长稳定,数量较少,其生长从8月20日开始,这时气温逐渐降低,8月下旬~9月上旬为生长盛期,日平均生长量在1厘米以上,气温范围在18℃~24℃。以后随着气温进一步下降,秋梢生长随之减缓,直到10月初,当气温降到12℃左右,完全停止生长。

春季生长期的气温是由低到高,气温范围5℃~25℃,生长期达到4个月之久;秋季生长期的气温是由高到低,气温范围在24℃~12℃,生长期短,不足3个月,天气转冷,早霜来临,致使后期秋果不能正常发育成熟。

3.温度与开花结实的关系

枸杞开花结果期很长,一般春夏花果期自4月底到8月中旬,达3个多月;秋季花果期是9月上旬~10月中旬仅1个半月,花果期一般气温较高。春夏花果期气温在12℃~26℃之间,其中现蕾开花期间温度较低,果熟期较高。旬平均气温为16℃~23℃时开花最为适宜,果熟期以20℃~25℃为宜;秋季花果期时间短,平均气温低,一般旬平均气温为11℃~20℃,故秋果不能很好成熟。

(二)光照

宁夏枸杞是强阳性树种,光照强弱和日照长短直接影响光合作用,也影响枸杞的生长发育。在生产实践中常看到被遮阴的枸杞树比正常日照下的生长弱,枝条细长,节间缩短,木质化程度低,发枝力弱,枝条寿命短,尤其是树膛内因缺少光照而枯死的枝条多。被遮阴树的叶片薄,色泽发黄,花果少。据调查,树冠各部位因受光照强弱不一样,枝条坐果率也不一样,例如,树冠顶部枝条的坐果率比中部高,外围枝条坐果率比内膛的高,南面枝条坐果率比北面高。

光照还会影响果实中可溶性固形物含量。据测定,在同一株树上,树冠顶部光照充足,鲜果的可溶性固形物含量为16.33%,而树冠中部光照弱的果实可溶性固形物含量为13.68%。

由于光照对枸杞生长发育影响大,所以在生产中应选择好栽培密度、方式和修剪量,充分利用土地、空间和光照,才能既提高产品质量,又获得丰产。

二、惠农区枸杞生产气象条件的分析

(一)温度

从惠农区气象局提供的气象资料看,1976~1985年3~9月份平均气温为16.1℃,1986~1995年为16.4℃,1996~2005年为17.4℃,在枸杞生产季节,气温呈上升的趋势,尤其是3、4、5、8、9月枸杞生长的关键时期气温均有不同程度的提高,促使春季冬芽的萌动和春梢的生长提前,以及秋季果实成熟期延长,对枸杞的生长十分有利(表4-10)。

表4-10 历年3-9月份气温变化情况

从≥10℃的有效积温变化看,1976~1985年3~9月平均为3270.5℃,1986~1995年为3330.7℃,1996~2005年为3548.9℃,亦在适合枸杞生长发育所需积温范围之内(表4-11)。惠农区无霜期为171~284天,完全可以保证枸杞丰产栽培。

表4-11 历年≥10℃的有效积温变化情况

(二)光照

惠农区年日照时数在2884.3~3146.0小时之间,日照百分率为65%~71%,一年中4月~7月各月日照时数均在280小时以上,约占年日照时数的28%,4~9月,全区日照时数在1650小时左右,约占全年的52%,此时段正值枸杞生长旺盛季节,充足的光照条件可以促进其营养生长和生殖生长。

三、结论

惠农区的气象条件对枸杞的生长发育相当有利,建议在今后种植业结构调整中,应进一步扩大枸杞种植面积,做大做强枸杞产业,推动惠农区农村经济的快速发展。

第七节 油葵生长发育气象条件分析

气象条件是油葵生长发育必须依赖的基本条件。油葵既是喜温作物又是耐寒作物,它对不同的气候条件有很强的适应性。因此,从温带到热带的广大地区都能种植。近年来,油葵在惠农区的种植面积逐年增加,从3月初到5月末都可播种,且都能正常成熟。

一、光能与油葵生长发育的关系

(一)光照

油葵是喜光作物,它的幼苗、叶片和花盘都有很强的向日性。叶和花盘随太阳转动在地球上随纬度的不同各地区是有差别的。在纬度高的地区花盘转动方向是早晨向东、中午向南、傍晚向西,等到小花受精结实,花盘越来越重,当重力大于横向的转动力时花盘就不再转动,停止转动后几乎所有的花盘都是向东的。

油葵属短日照作物,一般品种对光照的反应不敏感,特别是早熟品种就更不敏感了。但日照对油葵的生长发育仍有很大作用。生育前期有充足的日照能促进茎叶生长,开花授粉和花盘发育正常,生育后期则有利于养分制造和贮运,保证籽粒饱满。惠农区日照时数为2884.3~3146.0小时,日照百分率为65%~71%,每天日照时数平均为8.5~9.5小时,在油葵生长季(4月~9月)平均日照时数为9~10小时,在油葵生长盛期的6、7、8月份日照时数最长,各月在260~300小时,约占年日照时数的27%。日照时数最长的6月份,平均日照时数为9.9~10.2小时。由此可见,本地区的日照时数正好在8~12小时之间,就是目前推广的所有中晚熟品种,也可完全满足其生长要求,保证了通过光照阶段所需要的光照时间。

(二)太阳辐射

油葵又是一种高光效高产作物,要达到高产,就需较多的光合产物,即要求光合强度高、光合面积大和光合时间长。油葵的光临界期为现蕾期,此期间对光的反应敏感。因此光照充足,光合效率高,光合产物丰富,供给油葵生长发育所需要的养分就多,获得的产量也就高。生产实践证明,如果油葵种植密度过大或阴天较多,即使油葵种在土壤肥沃和水分充足的土地上,由于株间荫蔽、阳光不足,光合效率低,使植株瘦弱、空秕率增加,也不能获得较高的产量。惠农区太阳辐射年总值为6027~6203兆焦耳/米2,生理辐射总值为3013.8~3050.7兆焦耳/米2。油葵生育期所需的太阳辐射量为2500兆焦耳/米2左右,占全年总辐射量的41%左右,所需的生理辐射量为1200兆焦耳/米2,占全年总辐射量的40%左右。从太阳辐射强度看,本地区太阳辐射强烈,完全能满足油葵各生育期的需要,并且还有剩余。

二、热量与油葵生长发育的关系

油葵是喜温作物,全生育期均需要较多的热量,但各生育期有所差异。通常认为最适宜的生长温度也是其适宜的光合作用温度,各个生育阶段所需要的有效积温是相对稳定的,受地理、年度、气候等环境条件的影响较小。油葵各个生育阶段有长有短,对热量条件的要求各不一样。一般油葵各个生育阶段所需5℃以上有效积温为,从播种到出苗需要110℃~120℃;从出苗到现蕾需640℃;从现蕾到开花需340℃;从开花到成熟需760℃。油葵的种子能在低温情况下萌发,幼苗期抗低温的能力比玉米强,在地温2℃时就可以萌动,5℃时就可以发芽出土,6℃~8℃时能完全满足发芽出苗对温度的需要。油葵耐低温,并不喜欢低温。在温度适宜或较高的情况下,生长发育快,生育期明显缩短。油葵一生从出苗到成熟需要≥5℃活动积温,一般早熟品种为1800℃~2000℃,中熟品种为2000℃~2200℃,中晚熟品种为2200℃~2400℃,晚熟品种在2400℃以上。

惠农区目前种植的油葵品种主要有G101、KWS203、KWS303等品种,生育期105~110天,而本区≥10℃的积温就达到了3460.6℃,持续日数为181.5天,完全可以满足其需要。

三、水分与油葵生长发育的关系

油葵是抗旱性极强的作物,其发达的根系、密生茸毛的茎秆和被满蜡质层的叶片造就了油葵有顽强的耐旱能力。一般而言,随着植株的生长发育、叶面积的逐渐增大,需水量不断增加。油葵的不同生育时期对水分和耗水量的要求都不同。油葵生育期一般耗水量为80立方米/亩左右,需水量较少。油葵播种后,种子只要吸收其本身重量的56%的水分就能萌动发芽,土壤中的水分完全能够满足其发芽。从出苗到现蕾期是油葵比较抗旱的时期,适当的干旱能促进根系发育,使植株健壮,有“蹲苗”作用。这一时期的需水量占整个生育期总需水量的19%左右,一般惠农区的油葵在这一时期不需要灌水。从现蕾到开花期是油葵一生中生长速度最快的时期,也是对水分需要最多的阶段,约占整个生育期总需水量的43%,此时是本地油葵灌水的最佳时期,仅此一水足以满足油葵一生的需求。惠农区自然降水量(平均年降水量为141毫米,最大年降水量256.3毫米)远不能满足油葵生长发育所需水分,但本地区的6、7月份是雨季相对集中时期,再加上引水灌溉,只要按时适量灌溉,完全可以满足油葵各个生育期所需的水分。

四、惠农区油葵生长发育气象条件分析

由以上分析可知,惠农区光能资源完全可以满足油葵生长需要,又有引黄河水灌溉,油葵生长发育中只要掌握好时机,适时适量灌好水即可。由于油葵各生育期对热量条件要求不一,故以下将着重分析各生育期与气象条件的关系。

(一)播种

油葵种子在地温2℃就能萌发,但速度太慢,并且易感霉菌发生霉烂。地温5℃时就能正常发芽出土,6℃~8℃时能完全满足发芽出苗对温度的需要。故人们常以平均气温8℃~10℃作为开始播种的温度指标。惠农区日平均气温稳定通过10℃的初日是4月17日~5月3日,4月下旬至5月上旬5厘米深地温在12℃~16℃之间,虽不是油葵种子发芽最适宜温度,但完全可使种子正常发芽。因此,本区油葵适宜播种期在4月上旬,从播种到出苗需8~10天,正好满足油葵出苗所需要的温度条件。

(二)出苗到现蕾

这一阶段是油葵的营养生长时期,适宜温度的范围较宽,它既能在25℃~30℃的高温下生长,也能在13℃~17℃较低温度下正常生长,最适宜温度为18℃~24℃,下限温度为10℃,低于这个温度生长就会减缓,超过30℃也不利于生长,在10℃~30℃范围内,植株的生长速度与温度是成正比的。油葵从出苗至拔节需35~45天,≥10℃的积温在1040℃左右。惠农区油葵出苗到现蕾期一般在6月初左右,此时光热资源完全可以满足其生长需要。

(三)现蕾到开花

这一阶段为油葵生殖生长时期,花期要求风和日丽,气温20℃~25℃,适当的雨量和空气湿度,微风拂徐不妨碍蜜蜂活动。温度过高同样对授粉不利,超过35℃就会发生不育。据河北省农林科学院沧州农科所观察,开花期每天上午8~12时平均气温为27.3℃时结实率为27%,25.5℃时结实率为19%,23℃时结实率为60%,20.4℃时结实率为75%。在一定温度范围内,气温降低则结实率高,所以生产中应适当调整播期以使花期避开高温阶段。惠农区日平均气温稳定通过20℃的日期大多在6月10日~7月10日范围,而油葵现蕾到开花在6月10日~7月20日,这一时期正是油葵生殖生长、干物质积累和开花授粉的适宜时期,此阶段需25~40天,≥20℃的积温在570℃左右。本区气候条件完全能够满足油葵现蕾到开花期的需要。

(四)开花到成熟

温度对油葵籽粒的形成影响不是太大。终花后通过灌浆、鼓粒、油分积累等生理活动直至成熟,这段时间阳光充足、气温雨量适宜、昼夜温差适中,有利于增加粒重和含油量。如遇阴雨连绵、高温多湿,则易透发叶斑病和菌核病。复种油葵如遇早霜来临太早,还易遭受霜冻而成熟不好。惠农区油葵完成这一生育期多在8月15日~8月20日,此时温度稳定通过20℃,热量条件亦可满足油葵籽粒成熟所需。

五、小结

惠农区油葵在全生育期中,光照和热量条件均可满足其生长所需,不论种植早中熟品种或中晚熟品种均可保证安全成熟,种植时要慎重考虑因地因时选用品种,最好选用中晚熟品种,可以最大限度地利用光热资源,充分发挥品种的增产优势。

第八节 饲草生长发育气象条件分析

优质牧草是发展草食动物的物质基础。牧草返青的早晚、生长的高矮以及开花、结实和产量的多少都不同程度地受到气象条件的影响。在现代畜牧业生产中,气象条件对牧草生长的影响越来越受到人们的重视。

一、基本状况

惠农区天然草原面积91.52万亩,占土地总面积的56.35%,可利用草原面积79万亩,人工草地稳定在3万亩以上。自2003年全面实施禁牧封育,本区畜牧业生产逐步由半农半牧型转变为舍饲养殖,种植结构由“粮食—经济作物”转变为“粮食—经济作物—饲料作物”,草产业的发展有利地促进了我区畜牧业向健康、高效、生态方向快速发展。

二、惠农区目前牧草种植情况

本区目前栽培的牧草品种主要有豆科牧草紫花苜蓿、红豆草、沙打旺、柠条;禾本科牧草青贮玉米、苏丹草、湖南稷子、高丹草、黑麦草、篁竹草;菊科牧草串叶松香草、苦荬菜;蓼科牧草鲁梅克斯K-1杂交酸模;苋科牧草籽粒苋等。

三、牧草生产的气象条件分析

光、热、水是绿色植物生长发育和干物质积累的基础。由于在不同地区,温度高低和干物质积累的状况不同,从而形成了不同的农业气象类型。这种不同的气象类型又不同程度的决定着牧草种类和产量。

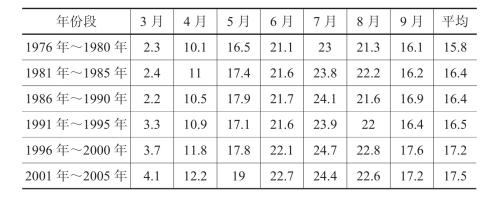

1.气温变化特点

利用表4-12中惠农区气象站3~9月份之间的平均气温序列资料,计算出我区平均气温,以时间(T)为自变量,建立一元一次回归方程,以此分析平均气温的变化趋势。结果表明,自1976年以来,我区3~9月份之间年平均气温呈逐年升高的趋势,平均升高的边际倾向分别为0.6℃/10年(1976~1985年)、0.1℃/10年(1986~1995年)、0.3℃/10年(1996~2005年)、1.7℃/30年(1976~2005年),以1996~2005年5月气温升高的趋势最为显著,其边际倾向为1.2℃/10年。年平均气温为8.5~9.5℃,≥10℃积温为3460.6℃,极端最低气温为-26.6℃,极端最高气温为39.1℃。

表4-12 惠农区1976年~2005年3~9月平均气温对照

2.降水量、蒸发量、日照时数的特点(表4-13)

表4-13 惠农区1996~2005年气象资料

由表4-13可看出惠农区年降水量,平均为141毫米左右,且主要集中在6~9月份,以7~8月最多。年蒸发量在2051.9~2336.8毫米之间,是降水量的6~10倍,处于干旱半干旱地区。无霜期171~284天。

四、气象条件对牧草生长的影响

1.气温对牧草生长的影响

惠农区位于我国西北内陆干旱地区,是典型大陆性气候,冬寒长、春暖快、夏热短、秋凉早。适宜种植的牧草多为喜凉牧草,分为多年生牧草(如豆科紫花苜蓿、蓼科牧草鲁梅克斯K-1杂交酸模等)和一年生牧草(如禾本科饲用玉米、湖南稷子等)。适宜牧草生长的温度范围为10℃~25℃,7℃~9℃牧草正常返青,种子发芽正常温度范围为10℃以上,5℃以下生长减缓,低于3℃停止生长,高于30℃以上将对牧草生长产生危害性,气温升高,会使牧草叶片的蒸发量增大,叶片易发生卷曲。牧草种植和生长发育主要集中在4月中旬~9月底之间,4月中旬气温稳定在7℃以上,利于牧草返青和种子发芽。近30年气温呈逐年上升的趋势,牧草返青和种子发芽时间逐年有所提前,春季牧草适宜播种期为4月底至5月中旬,目前牧草播种期较过去提前2~3天,牧草枯黄期较过去有所延迟,延长了牧草生长期。冬季相对趋暖,有利于多年生牧草安全越冬。相对喜温牧草,可以推迟播种期10~15天,如一年生黑麦草,对牧草产量没有大的影响,相反可以增大牧草种植范围。

2.水对牧草生长的影响

水是牧草生长发育的最基本条件之一。不同的牧草种类或同一牧草不同生长期需水量是不同的。惠农区处于内陆干旱地区,天然降水量少,多集中在夏季,牧草需水来源主要依靠黄河水灌溉。近几年来,黄河来水出现偏枯趋势,分配到惠农区的水量逐年减少,给灌溉带来了一定的困难。3月底至4月初,春潮的发生,可为牧草返青和种子发芽需水量提供充足的保障。5月中旬以后,牧草展叶期需水量逐渐增加,此时地下水已不能满足牧草生长发育要求,惠农区大部分农作物第一水灌溉已结束,黄河灌溉水相对充足,天然降水逐渐增加,牧草需水量完全可以满足生长需要,若此期牧草缺水,将对牧草产量有很大影响。因此,惠农区发展牧草产业,水对牧草种植影响较小,可以大面积进行推广种植。

3.光照对牧草生长的影响

惠农区年日照总时数为2884.3~3146.0小时,仅次于青藏高原。太阳辐射值6027~6203兆焦耳/平方米(MJ/m2)。平均每天日照时数在8~10小时之间,除强光对牧草生长发育有一定影响外,其他日照条件完全可满足牧草生长发育。无论采取套种、混播、间作等播种方式,光照时数都可满足牧草生长发育需要。

4.风对牧草生长的影响

全年多北风和偏南风,年平均风速2.3~3.6米/秒。尤其春季多北风,且夹杂沙尘天气,若正值牧草返青或牧草种子发芽阶段,连续刮北风,将大大增大土壤的蒸发量,土壤墒情锐减,使得牧草不能正常返青,种子发芽率降低。因此,春季北风对本区牧草种植有一定的影响,可采取推迟牧草播种期的措施,以缓解其不利影响。

五、主要牧草生长的气象条件

(一)苜蓿

属豆科多年生草本植物,营养丰富,享有“牧草之王”之称。喜温暖、半干旱气候条件,在年降水量不低于250毫米,无霜期100天以上的地区都能生长,在正常情况下,紫花苜蓿出苗(返青)到种子成熟需要120天左右,活动积温为2150℃。在整个生育期间的温度范围为5℃~28℃,较适宜的温度范围在12℃~24℃。但在各生育阶段所需要的温度差异较大,播种至出苗需要温度较低,以12℃~16℃为宜;现蕾至开花期则需较高的温度,以20℃~28℃较为适宜。当温度超过36℃或低于3℃,则停止生长。当地温达到5℃~6℃时种子开始正常发芽,在7℃~9℃时开始生长,从春季萌生到开花需活动积温700℃~900℃,到种子成熟需要活动积温1200℃~2215℃,能耐-20℃左右的低温,一般都能很好越冬。在本区有良好灌溉条件的地区,种植紫花苜蓿一般年份可刈割3~4次,亩产鲜草3000~5000千克,每亩可获产值900~1500元。另外紫花苜蓿为需水性作物,对水的需求量很大,但因为苜蓿的根系很发达,它的主根可以深入地下5~8米,可以强烈地吸收地下水来维持生命活动,因此降水对其产量的影响远不如积温的影响大。

(二)青贮玉米

玉米为喜温作物。种子在6℃~7℃开始发芽,但极缓慢,并易感菌霉烂,10℃~12℃发芽正常。最适发芽温度为25℃~28℃。种子由播种到出苗的间隔时间与温度关系密切,气温达到10℃~12℃时需18~20天出苗,气温达到15℃~18℃时需8~10天出苗,气温大于20℃时5~6天即可出苗。玉米在18℃以上幼苗生长较快,30℃~32℃时最快。抽穗开花时期适宜温度为25℃~28℃,气温低于18℃或高于38℃不开花,当气温高于30℃,空气相对湿度小于60%开花甚少,气温高于32℃时花粉粒1~2小时即丧失生活力。在籽粒灌浆时期要求日平均温度保持在20℃~24℃,有利于有机物质合成和向果穗籽粒运转。日平均气温13℃左右玉米灌浆仍可很缓慢地进行。全生育期间平均气温在20℃以下时,每降低0.5℃,玉米达到成熟时生育期要延长10~20天。玉米是一种水分利用效率较高的作物,蒸腾系数为250~350,相对需水量低于小麦、棉花等作物。玉米是高秆作物,全生育期又处在高温时期,需水较多。玉米苗期较耐干旱,拔节、抽穗、开花期需水最多,后期偏少。由拔节到灌浆约占全生育期需水量的50%,抽穗前10天至开花后20天是对水分敏感的临界期,特别是吐丝期和散粉期更为敏感,此时期平均每昼夜耗水6~8毫米,土壤水分不足,会严重影响产量。苗期和成熟后期,缺水对产量影响较小。青贮玉米其全株做青饲料使用,平均亩产5000~6000千克,每亩可获产值900元以上。

(三)湖南稷子

湖南稷子属禾本科一年生草本植物,在降雨量300毫米左右或有灌溉条件,年平均气温6.5℃~8.5℃,绝对无霜期140天以上的地区生长良好。由于湖南稷子的根系发达,也能耐一定程度的干旱。湖南稷子从幼苗到抽穗需90~100天,抽穗到成熟需要34~45天,生育期为120~130天。从出苗到成熟需≥10℃的有效积温为1455℃。从湖南稷子的生物学特性来看,它是一种中生牧草,具有一定的抗旱、抗寒性能。水肥条件充足,其亩产鲜草可达4000千克左右,产种子250千克,每亩可获产值1000元左右。从本区多年来的种植和饲用情况看,湖南稷子是一种草料兼用、籽实富含营养物质,茎、秆、叶嫩脆,适口性好的优良牧草。

(四)黑麦草

为禾本科黑麦草属,一年生或多年生草本植物,惠农区种植的品种主要为冬牧70。该品种属喜温耐寒,适应性强,在温带和寒温带均生长良好。其种子发芽的最低温度为0.5~2.5℃,20℃左右时4~5天可出苗。秋播后随温度降低而迅速发生分蘖,当温度稳定在3℃~5℃时开始返青。水肥充足每亩可产鲜草5000~7000千克,每亩可获产值1000~1400元。因此,种植黑麦草是解决初冬早春饲料缺乏的一个有效途径,也是发展畜牧业的必种牧草品种。

(五)高丹草

为喜温性植物,它与传统品种相比,具有更长的营养生长时间、更高的消化率以及更高的产草量,而且抗旱性强,耐热,较耐寒,在降水量适中或有灌溉条件的地区可获得较高产量。种子最低发芽温度为8℃~10℃,最适发芽温度为20℃~30℃。高丹草是光周期敏感型植物,表现出很好的晚熟特性,营养生长期比一般品种长。对土壤要求不严,无论沙壤土、微碱性黏土和轻度盐碱地均可种植。高丹草营养价值高,适口性好,粗蛋白含量占13.2%,难以消化的木质素比普通品种低40%~60%,再生性好,分蘖能力强,一年可刈割3~4次,一般亩产鲜草3000~5000千克,每亩可获产值900~1500元。

六、结论

目前惠农区气象条件呈现“春暖早、夏热干、秋凉迟、冬温暖”的特点,很适合多种牧草种植,这给本区主攻牛羊产业提供了极好的饲草发展空间,虽说水资源是牧草生长的最基本条件,但从本区的水资源条件看,基本可以满足牧草生长需要,既是黄河水来源不足的年份,也可满足牧草基本生长需求。

根据对惠农区气候和水资源条件分析得出,本区为喜凉牧草适宜区,部分喜温牧草较适宜区,适合本区种植的牧草品种主要有豆科牧草紫花苜蓿、红豆草、沙打旺、柠条,禾本科牧草青贮玉米、苏丹草、湖南稷子、高丹草、黑麦草、篁竹草,菊科牧草串叶松香草、苦荬菜,蓼科牧草鲁梅克斯K-1杂交酸膜,苋科牧草籽粒苋等。奶牛和清真牛、羊肉产业已被惠农区确定为今后发展的主导产业,而牧草又是发展牛、羊产业的物质基础,因此,要树立“引草入田、立草为业”的观念,加快种植业结构调整,把牧草种植作为一项产业来抓,扩大牧草种植面积,以草促牧,以牧带草。

总之,抓住当前有利时机、扩大优质牧草种植规模,加快草畜产业发展,对促进本区畜牧业可持续发展意义重大。

第九节 蔬菜保护地小气候效应分析

蔬菜保护地生产是充分利用自然资源,备有保护设施,人为创造适宜的环境,在非生产季节进行生产的一种种植技术。本地常见的蔬菜保护地生产主要有地膜覆盖栽培、温室大棚生产和小拱棚生产等。

一、地膜覆盖栽培

地膜覆盖栽培技术在本地是一项成功的农业增产技术,也是惠农区传统农业向现代农业发展的重大推广技术。地膜覆盖栽培,全称塑料薄膜地面覆盖栽培技术,又称护根栽培,是将聚乙烯塑料薄膜,在作物播种或移栽前后覆盖在畦或垄的表面,配合其他栽培措施,以改善农田生态环境,促进作物生长发育,提高作物产量和品质的一种保护性栽培技术。当前,惠农区农业生产上使用的地膜主要是聚乙烯地膜。其分类方法较多,按生产材料可分为低密度聚乙烯地膜(LDPE)、线性低密度聚乙烯地膜(LLDPE)、高密度聚乙烯地膜(HDPE)和聚乙烯共混地膜及草纤维地膜等。按颜色分可分为无色透明地膜、有色地膜和双色地膜等。按厚度可分为普通地膜、微薄地膜、超薄地膜等。按功能分可分为除草地膜、反光地膜、营养地膜等。按降解方法可分为可控光降解地膜、生物降解地膜、可控光生物降解地膜等。

地膜覆盖技术与专用地膜、覆膜机械相配套,已逐步形成了适合惠农区农业现状、自然条件、生产水平及经济状况的具有地方特色的栽培技术体系,在本区已得到广泛推广应用。使用范围包括设施蔬菜、脱水蔬菜、玉米、制种玉米、林木育苗、蔬菜育苗、中药材、花生、棉花、向日葵等,其中有实用价值和经济效益的覆盖栽培作物主要包括脱水菜、制种玉米、林木育苗、花生等。到2008年惠农区年推广覆盖栽培面积已达到10万亩,获得了巨大效益,成为本地农业发展、农民增收的一项重要措施。

(一)地膜覆盖技术的作用

地膜覆盖技术的推广应用,使本地历史上形成的种植规划、品种布局、耕作制度及传统种植习惯发生了重大变化,充分展示了惠农区精耕细作的优良传统,加速了我区传统农业向现代农业发展的进程。

1.改变了作物种植区域,打破了品种布局

地膜覆盖使整个生长季节增加有效积温250℃,可提前满足作物对热量的需求,提早10~15天通过发育阶段,有效克服了积温不足,无霜期短的矛盾,使一大批中晚熟品种得以种植,改变了传统作物和品种的分布区域。如本地繁育的登海系列玉米种,应用覆膜技术可确保其顺利成熟。

2.促进了干旱地、盐碱地区农业的发展

惠农区年降雨量不足200毫米,而蒸发量却是同年降雨量的5~9倍,尤其是沿山一带井浇地,播种后保苗难,一播全苗更难。沿山一带由于缺水,优越的光热资源难以利用,生态环境极其恶劣。采用地膜覆盖栽培后,能抑制土壤水分蒸发,省水、保水效果显著,有效缓解了农业缺水问题,为本地解决水资源不足,促进农业增产开辟了新的途径。另外惠农区盐碱地面积大,在可耕作的盐碱地上覆膜可减少土壤水分蒸发,减少盐分在地表的积累,有利于保苗和作物生长,是扩大盐碱地种植和提高产量与效益的有效措施。

3.提高了复种指数

本地作物生长一年一季有余,两季不足,采用地膜覆盖后可种植两季作物,对促进间、套作种植模式的发展提供了较大空间,从而提高了复种指数。如地膜马铃薯收后可种植露地蔬菜、油葵,地膜西瓜套种大白菜等。

4.增加经济效益和社会效益

地膜覆盖技术推广后,已取得了巨大的经济效益和社会效益。与露地栽培相比,地膜栽培可增产30%左右,甚至更多。据统计1985~2008年24年间,惠农区地膜覆盖栽培累计推广面积达70万亩,累计增加产值达6亿元以上,有效促进了本地农业和农村经济的发展,对当地农民增收作出了重要贡献。同时,地膜覆盖还有利于节约农业用水,缓解水资源的不足;有利于合理开发土地资源,扩大作物适栽区,增加复种指数;有利于增强抗灾减灾能力;有利于提高单产,增加收入。该项技术的推广应用,对惠农区优势特色农业特别是脱水蔬菜和制种玉米产业的发展具有十分重要和不可代替的作用。

(二)地膜覆盖的小气候效应及增产机理

1.地膜覆盖的小气候效应

概括起来说地膜覆盖可使土壤充分获得并蓄积太阳能,抑制土壤水分蒸发,提高地温,促进微生物活动,加快土壤养分转化,改善土壤理化性状,从而优化农田生态环境。

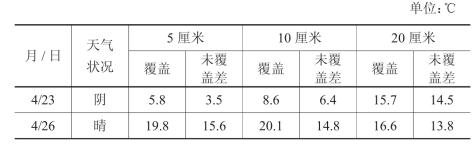

(1)提高土壤温度,促进作物早熟 由于塑料薄膜能保持太阳辐射的大量进入,同时又能阻挡地面辐射的逸出,提高辐射平衡(即温室效应),产生增温效应。一般早春地膜覆盖较露地土表日均温度提高3℃~5℃。田间调查地膜覆盖增温效应不尽一致,除受地理位置影响外,还受土壤质地、覆盖方式及管理措施的制约。其特点是:春播作物从播种到收获整个生育期间,随着大气温度的升高和叶面积的增大,增温效应逐渐减少;一般来说土壤质地黏重的田块增温较慢,且地温随土层加深逐渐降低,晴天增温多,阴雨天增温少;覆盖度大,增温保温效果好;东西行向增温比南北行向高;地膜覆盖中心比四周高。由于地膜的增温作用,相同生长期内增加了有效积温,作物生长发育加速,发育期提前,成熟期显著提早,更加利于作物生长(表4-14)。

表4-14 覆盖塑料薄膜对土温影响

(2)防止水分蒸发流失,保水保墒,改善土壤物理性状地膜覆盖因其物理阻隔作用,切断了土壤水分与大气交换的通道,具有保墒作用。由于土壤存在热梯度,使深层次水分不断向上移动,地膜覆盖后加大了热梯度的差异,促使水分向上移动的量增加,有提墒保墒作用。地膜覆盖度越大,保墒提墒作用越大。另外,地膜覆盖可以防止雨水冲刷,防止水土流失。膜内的土壤受增温和降温过程的影响,使水气膨缩运动加剧,有利于土壤疏松,使土壤保持良好的疏松状态,容重减少,孔隙度增加,硬度减少,改善了土壤物理性状,使土壤水、肥、气、热处于协调状态,为作物生长发育创造了良好的条件。再次,本地土壤大多为盐碱地,覆膜后,膜内空气湿度加大,水分蒸发减少,使土壤盐分上升量减少,在干旱条件下,可有效抑制土壤盐渍化的加重。

(3)改善近地光照条件,提高光能利用率 一般来说,塑料薄膜透光性极好,不会影响直射光进入膜内。覆盖面对光的影响主要就是薄膜对光散射和反射后影响近地光照。作物生长过程中由于叶片相互遮荫,下层叶片光照条件较差。地膜覆盖后,作物叶片的正面不仅接受太阳的直接辐射,而且接受地膜反射光的照射,特别是在作物群体下部,近地面的叶片光照条件改善。有色地膜反光作用更强,更有利于提高作物叶片的光合作用,增加光合强度和干物质积累,提高了光能利用率,促进增产,对有些作物特别是茄果类作物还能改善品质和提高成熟度。

2.地膜覆盖的增产机理

地膜覆盖有效地改善了农田生态环境和田间小气候,为作物旺盛的生理活动提供有利的条件。其增产机理主要是通过改善田间小气候,增进营养吸收和光合作用强度来实现的。主要包括增温促进作物根系生长,增强生理机能;增温促进微生物的活动能力,加速养分分解;加大叶面积受光的可能,提高光合作用;增温保墒后增强了作物体内酶的活性,促进作物生长发育。

二、温室小气候效应

受农业客观条件的限制,人们对农业生产环境条件的改善往往处于被动状态。近年来随着农业生产条件的逐步改善,人们利用温室、塑料大棚、阳畦、小拱棚等人工控制小气候环境反季节生产高效作物取得了成功,以温室为主的设施农业在本地已有近30年生产历史,通过不断地探索和发展取得了较为丰富的生产经验。这里结合本地农业的生产实际,着重分析温室小气候效应。

(一)日光温室的光效应

温室内的光照强度和辐射量,决定于室外自然光的强度和辐射量以及温室覆盖材料的透光率。另外温室的构架材料、型式、方位、屋顶角度以及室内水滴和灰尘等也可影响温室的透光率。

1.光资源对温室光效应的影响

惠农区光资源十分丰富,尽管冬春温室生产季节日射量在400cal/cm2· mm左右,但能满足作物的正常生长。

2.构架材料对温室光效应的影响

影响温室光效应的构架材料主要有覆盖的塑料薄膜、钢架及压膜线。无色塑料薄膜,有很好的透光能力。如果把透过薄膜后的光强度与未透过前的光强度用百分率表示薄膜的透光能力(称为透光率),则最好的塑料薄膜的透光率近于玻璃,可达90%,一般在80%以上,较差的也有70%左右,三年以上的棚膜透光率仅为60%左右。另外钢架和压膜线的粗细会影响温室的透光率,钢架和压膜线越粗,透光率越低。老式温室采用竹子和竹片做构架,扩大了遮光面积,对温室透光率影响较大,已逐步被淘汰。一般本地的Ⅱ代节能日光塑料薄膜温室,对透光率的减少不超过20%。

3.温室的方位和后屋面角度对温室光效应的影响

温室的方位和后屋面角度主要影响太阳光直接辐射在温室棚膜的入射角。入射角的大小决定温室棚膜入射光和反射光的大小,一般来说入射角在0°~40°之间,棚膜面的反射率低于9%,在入射角增至40°以上时反射率明显增大。据此,根据惠农区纬度,结合温室生产实际,本区温室建设方位为东西走向,正南偏西5°~10°,后屋面仰角为42°。

4.水滴、灰尘对温室光效应的影响

塑料棚膜上的水滴和尘染对棚膜透光率的减低是相当大的。一方面由于水滴的漫射作用使投射在其上的太阳光约有50%被反射回去了,一般塑料薄膜上的水滴使得20%的光能被反射掉,最好的情况约为10%;另一方面大面积的灰尘可遮挡住太阳光,形成遮阳,影响光的穿透。因此,生产中除了采用无滴薄膜外,实行人工涂抹、敲打和用细粉颗粒处理薄膜外,冬春季大风日多的情况下,应坚持清洗棚膜,保持清洁,这对提高棚膜透光率是十分必要的。

5.日光温室的辐射平衡

当太阳光和辐射大部分透入温室而被地面吸收的同时,地面也以长波热辐射的方式向周围释放热量,其中有一部分被温室屋顶和三面墙壁吸收,一部分被水滴、支架、作物等吸收,一部分以逆辐射方式返回地面,使地面得到长波辐射热量的补充,保持地温,还有一部分透过温室向外逸出,夜间这部分热辐射量很大。因此本地温室在冬春季节要盖苫,就是减少这部分损失。由此可知,为了提高温室保温效应,必须提高温室内的辐射平衡。为此,白天要增大温室内的太阳辐射,夜间要减少小长波辐射支出。而提高温室白昼太阳辐射收入,就要努力增加透光率,减少地面的反射率,增加地面吸收。要减少温室夜间长波辐射的逸出,主要途径就是增加温室屋顶的逆辐射。

(二)日光温室的温度效应

温室内的温度与外界温度有其根本的不同。温室内的气温白天与夜间比外界气温高,白天其变化过程与外界气温大体一致,即外界升高,室内也升高,外界气温降低室内温度也降低,而这一变化最为明显的地方是在温室顶近。温室内外的温度差值决定于天气状况,晴天这一差值大,阴天小,最终起决定作用的是太阳辐射强度。当太阳光线进入室内以后,分别被反射和吸收,使受光体增温,其中大部分用来提高室内气温和地温,一部分热量用于水分蒸发,而提供给作物光合作用的热量仅是一小部分。那么在这一循环中影响日光温室的热效应主要有哪些因素呢?

1.日地关系对日光温室热效应的影响

日地关系是影响日光温室热效应的主要因素。随着海拔高度增加和纬度增大,温度下降。一般可按纬度增加1度,气温下降0.9℃,海拔升高100m,气温降低0.6℃掌握。惠农区位于北纬38°58’~39°25’之间,常年平均气温8.5℃~9.5℃,十分有利日光温室的发展。

2.日光温室的大小对温室热效应的影响

温室昼夜的温差大小即温室的保温性,无论是长波辐射还是热传导,都可以综合成与温室的床土面积和表面积相关,即与温室的大小有关。温室面积越大,保温性越好,则温度损失越小,增温效应就越大。

3.日光温室的结构与建材对温室热效应的影响

在温室建造中,从热环境条件考虑,应注意以下四点:一是墙体厚度,在0.5~1.0米之间保温性相差很大,在1.0~1.5米或2米时只相差0.1℃,因此为节省建设成本,温室有1米厚的墙体就足够了;二是墙体的结构,内层要用吸热和函热系数大的材料(如红砖、石头),中间层要用绝热系数大,即导热系数小的材料(如煤渣),外层要用放热系数小的材料(如加光砖、泡沫砖);三是温室必须有后屋面,仰角要适中。惠农区温室一般后屋面仰角在42℃左右为宜,后屋面要选用轻、暖、严的材料(如玉米秸、麦草等);四是温室前屋面的底部、中部、顶部与地平面角度最好应把握在50°~60°、30°~35°、10°~20°的范围,这样热效应为最好。

4.覆盖草苫对日光温室热效应的影响

一般来说,夜间温室是向外放热的,为了阻止热辐射,夜间应采取覆盖草苫等措施。据测定,日光温室如采用一层聚氯乙烯薄膜覆盖,其夜间的保温力仅为2℃~3℃,若夜间加盖一层草苫可提高温度近10℃左右。

5.农艺措施对日光温室热效应的影响

在温室的热环境中,地温与气温是不可分割的。在作物生长期间要求地温与气温要适当平衡,一般两者的平均值应大致相符,或最低地温以高于气温5℃为好。故在温室内应作结构性的地温补偿,如采用灌溉、临时加火增温、增施有机肥等方法,可有效提高地温。

(三)日光温室的湿度效应

日光温室的湿度环境条件,主要决定于空气湿度和土壤湿度。

1.土壤湿度对温室湿度环境的影响

温室内土壤湿度由灌溉或中耕所决定。而温室内的水汽含量既与土壤湿度相关,又与土表温度关系密切。土壤湿度大、土表温度高则水汽含量就高,反之则低。当然作物植株表面的蒸腾对水汽含量也有影响,但这一影响是有限度的。

2.温度对日光温室内的相对湿度的影响

温室内的相对湿度,根据观测和计算,平均值白天在95%左右,夜间基本在98%以上,其日变化正好与温度的变化相反,即增温降湿或降温增湿,早晚高,过午时低,如若上午开窗换气,则其值迅速下降。

3.温室内的绝对湿度(即空气中所含水气量)的变化

温室内的绝对湿度,在冬季其日变化与气温相似,中午最高,清晨最低;在春季的白天,因换气窗的闭合以及换气量和水汽的流出量不同,并依白天气温不同,有很大的区别。夜间温室内的绝对湿度呈垂直分布,各高度无明显差异,白天从上午10时至下午10时,则因大量水气堆积于温室上层,随高度大致呈上升趋势,即上层大,下层小。

(四)日光温室的空气

日光温室经常处于密闭状态,因此其室内的空气组成和土壤中的含汽量就会明显的不同于室外和露地土壤。这种不同,概括起来有“两少一多”,即温室空气中与光合作用有关的二氧化碳气体含量减少,室内土壤中供给微生物需要和让植物根部呼吸利用的氧气含量减少,再者是肥料分解,农药残留分解和塑料制品产生的有害有毒气体多。

温室作物蔬菜产品的干物质中有将近一半的碳,这种碳的成分完全是植物通过光合作用由二氧化碳得来的,所以二氧化碳对温室蔬菜生产十分重要。温室内由于一方面随着光合作用的进行使二氧化碳减少,另一方面因土壤中有机物质的分解和作物本身的呼吸作用使二氧化碳增多,再加上温度上升和气窗开启通风,使其浓度时而高于或接近大气,时而又变得很少,甚至处于“饥渴”状态。据测定,温室内午后从停止通风密闭开始二氧化碳浓度不断增加,到18时为400mg/kg左右,以后依次增加,到20时约500mg/kg,22时以后至日出前一般可达到500~700mg/kg。日出后,随着光合作用的进行,二氧化碳浓度急剧下降,甚至达到呼吸困难的程度。如遇低温阴雨或开窗很少时,这种低浓度状态的持续时间就会更长。所以我们提倡进行二氧化碳施肥,施肥的最佳时期就是日出后到开窗换气这段时间,增产效果明显,且产品品质好。

自然大气中通常氧气含量为21%左右,日光温室因与外界环境隔离,其含量要低于此值。温室土壤中的氧气,有一部分要供给土壤微生物的需要,剩余的才能让植物根部呼吸利用,然而土壤中空隙大小是一定的,水分大了气就少了。据研究,土壤含水量在80%以上时空气就会缺少,引起作物缺氧。一般情况下土壤含水量在田间持水量的60%~70%时作物生长发育最好。

综上所述,日光温室生产中作物的生长环境有一套庞杂的指标体系,只要我们了解了当地的气候资料,掌握了日光温室小气候环境条件的一般变化规律,充分加以利用,就能使日光温室管理更加科学合理,生产中就能取得事半功倍的效果。

有关宁夏石嘴山市惠农区种植业结构调整方向研究的文章

第八章惠农区主要农作物价格、效益情况分析在本地具有多年种植历史和规模,且在生产中表现出高产高效的农作物有小麦、玉米、脱水蔬菜、露地蔬菜、枸杞、油葵、饲草等。......

2023-11-28

第五章惠农区气象条件对农作物主要病虫害发生情况的影响分析农作物病虫害的发生受多种因素影响,包括气候、作物布局、栽培方式、品种等等,其中气候是影响农作物病虫害最为重要的因素。本节将着重从惠农区气候变化入手,分析当地农作物病虫害发生危害情况,为大田防治提供对策。第一节惠农区农作物病虫害历年发生情况及现阶段发生特点一、病虫害发生情况统计资料显示,惠农区自1987年以来病虫害总的发生趋势是越来越重。......

2023-11-28

第二章惠农区农业气候资源变化趋势分析从现代科学技术观点看,气候确实是一种重要的资源,系指各种气候因子的综合,包括太阳辐射和日照、热量、降水、空气及其运动性,是地球上生命现象赖以产生、存在和发展的基本条件,也是农业生产过程中不可缺少的极其宝贵的资源。受全球性气候变化影响,近年来惠农区气候明显变化。惠农区是全自治区乃至全国日照时数最长的地区之一。......

2023-11-28

第十章惠农区种植业结构调整的方向改革开放以来,惠农区农业和农村经济取得了长足的发展。在农业阶段性变化的新形势下,如何面向市场,抓好结构调整,这是促进惠农区农业和农村经济发展的战略性问题,也是解决农业增产、农民增收的现实而又紧迫的问题。目前,惠农区已初步形成了粮、经、饲、蔬、果全面协调发展的种植业结构布局。......

2023-11-28

第六章惠农区农业气候资源生产潜力的分析讨论人类基本的农业生产是在大气环境中进行的,受天气、气候的影响和制约,气候的每一异常变化都给农业生产留下了痕迹。在农业气候资源调查分析中,一般包括光合生产潜力、光温生产潜力和气候生产力。下面将通过计算惠农区的光合、光温和气候生产力,讨论农业气候资源生产潜力,分析研究提高农业气候资源生产力的途径和措施,为今后本地区农业的发展和结构调整提供理论和实际依据。......

2023-11-28

稻谷不管种植在水田还是旱地,都是一种很有用的谷物。还有人认为,稻谷是由摩尔人在晚得多的时候引入西班牙的,与它一起传到欧洲的还有藏红花、肉桂和肉豆蔻。特别是在加勒比地区,大米和豆类做成的饭是一种重要的传统食物。此前,美洲土著人已经采集并食用当地的野生稻,但是亚洲稻口感更软,也更加可口。并且,它在低处湿地能够很好地生长,而这样的地方并不适合玉米生长。引入的大米后来成了拉美和加勒比地区一种主要农作物。......

2023-10-31

第十一章惠农区种植业结构调整后的风险预测种植业结构的合理调整,对推动农业和农村经济健康快速发展起着积极的促进作用,这是人们的普遍共识。在此,针对惠农区种植业生产实际,在诸多因素中,我们将从气候资源、土地资源、水资源、技术保障及市场前景等九个重要因素方面加以分析,以期为各级领导和广大农户进行种植业结构调整提供参考。......

2023-11-28

Logistic生长曲线方程为曲线的图形如图8-7所示。图8-7Logistic生长曲线的图像Logistic生长曲线的基本特征如下所述。......

2023-11-17

相关推荐