第七章惠农区农业生产现状及生产条件分析第一节农业生产和作物布局现状一、农业生产现状惠农区地域广阔,土地资源丰富,土壤类型多样,气候温和,灌溉便利,发展农业生产具有良好的自然环境条件。因此,在惠农区发展高效节水农业已成为必然的选择。......

2023-11-28

农业气象灾害是指对农作物生长发育过程起到抑制或破坏作用并造成一定农业损失的天气或气候,其形成常因某种或几种气象因子过量或不足所引起。如气温过低引起作物冷害、冻害和寒害,水分不足或过量引起旱涝灾害。这些灾害性天气或异常气候是农业生产的不利因素,限制着农业气候资源的有效利用。

惠农区位于宁夏最北端,农业气候资源比较丰富,但农业气象灾害发生也比较频繁,严重影响着农业的安全生产。因此了解掌握惠农区的农业气象灾害及其发生规律,制定相应的预防措施,对于充分利用农业气候资源,合理安排生产,预防灾害,确保农业安全生产意义重大。

惠农区的农业气象灾害主要有霜冻、暴雨、山洪、冰雹、大风、寒潮、热干风等。根据惠农区气象局的地面气象观测资料和我们的调查研究,对各类气象灾害的发生规律及相应的防御办法和措施我们作了全面解析。

第一节 霜 冻

一、霜冻及其危害

霜冻是惠农区常见的一种自然灾害,每年都有不同程度的发生。一般来说,在植物生长季节里,由于土壤表面、植物表面以及地面空气层的温度降低,引起植物遭受冻害或者死亡的现象称为霜冻。根据农业生产实际情况和作物的抗寒能力,一般把日最低气温小于或等于0℃称为重霜冻。霜冻影响甚至危害农作物的实质就是温度下降在0℃或0℃以下,使作物体内结冰而引起伤害。在霜冻出现时,如空气中的水汽达饱和,可在植物表面上形成霜;如空气中水汽未达饱和,便没有霜出现,但是气温降到0℃以下,植物仍受冻,这种不出现白色结晶而使植物遭受冻害的“霜”又叫做“黑霜”。按出现时间霜冻又有初霜冻和晚霜冻(或终霜冻)之分。初霜冻发生在秋季,主要危害秋作物,如蔬菜、大豆、糜谷等,有的年份也危害玉米、高粱、果树等。晚(终)霜冻多出现在春季的4月末5月初,主要危害小麦、玉米、油葵、胡麻、马铃薯、蔬菜、瓜类等,其中尤其对蔬菜幼苗和果树蓓蕾危害最为严重。本地晚(终)霜冻一般较初霜冻危害大。

二、惠农区霜冻发生

通常当日最低气温降到2℃以下时,作物近地面的温度就可降至0℃或0℃以下,多数作物就会因体内水分结冰而受到一定程度的损害或冻害。所以霜冻对农业生产影响很大,有的年份可造成严重的减产甚至绝产。如2004年的5月3日,惠农区出现重霜冻,部分未灌头水的小麦和玉米、马铃薯、油葵、蔬菜幼苗受害。其中以蔬菜受害最为严重,番茄、移栽甜椒尤为明显,有的田块不得不拆种或重栽。

惠农区轻霜冻初日平均日期是10月中旬,终日为4月中旬,无霜期为171天至284天;重霜冻初日平均日期10月下旬,终日4月中旬至5月上旬,无霜期180天,无霜期在当地极不稳定,最长可达284天(1999年),最短只的125天(1981年)。从气象资料记录来看,全区受初霜冻危害较大的年份有1965年、1968年、1972年、1974年、1980年、1981年、1984年、1989年、1991年,平均6年一遇。受终霜冻危害较大的年份有1958年、1959年、1960年、1971年、1972年、1973年、1981年、1989年、1993年、1997年、1999年、2004年,平均2~3年一遇。

从以上资料可以看出,本地终霜冻末日在4月末或5月上、中旬,初霜冻出现在9月底或10月初,无霜期小于日平均气温稳定通过0℃、5℃、10℃的初终间隔日数,大大限制了本地光热资源的利用,所以如何防御霜冻的危害,充分利用本地光热资源是惠农区农业安全生产和增加收入的主要问题之一。

三、霜冻的预防

预防霜冻的措施大致可分为两类。一类是提倡健身栽培,增强苗木的抗寒性。育苗移栽的番茄、甜椒等要充分炼苗,通过增施磷钾肥有效提高其抗寒能力,果树可选育抗寒品种;另一类是结合气象条件,在霜冻来临前夕,采取措施减少辐射冷却作用,提高作物的近地面层空气温度,防御霜冻。这一类方法生产中常用的有熏烟法、灌水法、覆盖法等。

(一)熏烟法

这是目前应用广泛、受限因素小、操作较为简单的一种方法。这种方法就是在防御霜冻的地区设置燃烟堆,定时点燃放烟。熏烟时释放的大量烟粒,在田间形成烟幕,它的作用和云层一样,阻控地面的长波辐射,增加大气的逆辐射,使地面有效辐射损失少,温度不容易降低。在形成烟幕的同时,生成很多吸热性微粒,可以促使水汽凝结,放出潜热,增加气温。同时熏烟时也可直接放出一部分热量,提高近地层气温。熏烟方法一般为平地堆草,材料一般为废旧秸秆、麦纹、锯末等。烟堆的大小和多少随霜冻强度和持续时间而定。当气温接近作物能忍受的临界温度时及时点燃,先点上风口的烟堆,再点其他方向的烟堆,并且在第二天日出后还要持续一段时间才能停止。如2004年5月3日,气象部门准确预报了当天凌晨的霜冻,惠农区农业技术推广服务中心的技术人员组织群众在惠农区礼和乡沿河村2、3队,红柳岗村2、5队,红柴良村7队,矿务局南农场脱水蔬菜示范园区等地集中放烟,保护作物免遭霜冻。从凌晨5时开始放烟到7时半停止。经过监测,放烟区气温始终高于其他地区,放烟区地面气温平均为5.3℃,较其他无烟区高3.7℃,脱水蔬菜没有受到霜冻,而其他没有放烟地区的作物不同程度受到危害,防御效果非常明显。

(二)灌水法

霜前田间灌水也是常用的一种防霜冻的方法。灌水能够增加土壤湿度,使土壤的热容量和导热率增大,可以缓解土壤及地表降温。据测定,土壤灌水后可提高温度2℃~3℃,热效可以持续2~3夜。灌水时间最好在霜冻未来临的前一天或当夜,灌水量以土壤湿透为宜。例如2004年5月3日凌晨惠农区遭遇重霜冻,地表最低温度降至0℃以下,大面积农作物受冻叶片青枯,而霜冻前灌水的作物普遍受冻较轻。

(三)覆盖法

覆盖能减少地表热量有效辐射,是防霜冻效果最好的一种方法。覆盖物可就地取材,有泥碗、纸张、塑料薄膜、柴草等。缺点是覆盖材料用量大,费工费时。

另外设风障、喷雾等方法均可防御霜冻。但防御霜冻最积极有效的措施还在于采取行之有效的农业生产技术,如选育抗寒品种、采用育苗移栽、选择适宜的播种期等。

第二节 暴雨、山洪

一日降雨量在50~100毫米(或每小时降雨量在16毫米以上)的降水过程叫暴雨,超过100毫米叫大暴雨,超过200毫米时叫特大暴雨。暴雨常可引起山洪暴发,冲毁防洪设施和农田、房屋,影响交通,给工农业生产和人民生命财产安全造成严重损失。如2006年7月15日~17日石嘴山至银川一带地区出现暴雨,惠农区贺兰山沿山出现山洪,部分工矿企业车间进水,川区农房倒塌,农田地面积水深度达200毫米左右,绝大部分割倒的小麦浸泡在水中,农民只能从水中捞出小麦晾晒,未及时捞出的小麦开始发芽霉烂,0.8万亩田间积水严重的地膜马铃薯腐烂,0.3万亩甜椒和0.6万亩番茄由于暴雨引发的疫病普遍发生,经济损失极为严重。另外暴雨季节,各排水沟系排水量有限,且受河水上涨顶托,排水不畅,造成滩、沟大面积积水,地下水位升高,加重了土壤盐渍化。惠农区出现暴雨的时间主要集中在6~9月,多出现在7月中旬至8月中旬,有些年份提前或稍有推迟。因山洪沟较多,惠农区贺兰山段和贺兰山东麓最易发生山洪,山洪的强度因降雨量的大小和降雨强度的不同而不同,此外还与山洪沟集水面积等有关。山洪沟集水面积越大,雨量越大或强度越大,山洪就越大。资料显示,日降雨量超过25毫米或10分钟降雨量在10毫米以上就有山洪暴发,日降雨量在50毫米以上或10分钟降雨量在200毫米以上就有较大的山洪暴发,会造成严重的损失。本地沿贺兰山东麓分布着苦水沟、大王泉沟、黑龙沟、王泉沟、庆沟、红果子沟、白虎子沟、边沟、柳条沟等大小32条山洪沟,积水面积达229平方公里,山洪暴发直接威胁着沿山村队和工厂及201省道的安全。且山洪有来势猛、危害性大、防不胜防的特点,尤其是1995年的大雨和1998年5月20日山洪突发,冲毁了许多山洪工程,110国道雁窝池地段和红果子地段道路也被冲毁,造成3辆车毁,14人死亡和3人残疾的惨剧。多年以来,惠农区先后对各山洪沟进行治理,维修新建泄洪堰、导洪坝、泄洪闸、围堰等工程,截至2005年共新建导流坝45座、防洪堤3条62公里、滞洪区2个,库容面积8.33平方公里、库容量580万立方米,由此大大提高了全区山洪防御能力,使全区初步形成了20年一遇的防洪体系,有效地保障了沿山村队及红果子工业园区和110国道的安全,为全区经济发展发挥了重要作用。

当然,暴雨是在具有充沛的水汽条件和上升运动以及不稳定的大气层的天气条件下产生的,常有雷暴相伴出现。目前对暴雨和山洪已能准确预测预报,因此在防御上应遵循“因势利导、科学防控、综合利用”的原则,以“导、引、蓄、泄”入手,实现对山洪的有效控制。一是加强防洪设施的建设和维修,建造导洪堤,疏通山洪沟和排水沟,使洪水排流通畅。二是恢复湿地面积,建造人工湖和水库,调配洪水,补充城市和工厂用水,开发湖面渔业,实现洪水资源的有效利用。近几年来,沿贺兰山东麓开发、建设的星海湖和平原水库,对暴雨、山洪,特别是2006年7月份的山洪实现了有序的调控,大大减轻了第三排水沟下游惠农区的防汛负担,使历史上有大雨必防洪的第三排水沟惠农段平安度过了汛期;2008年,惠农区在燕子墩乡沿山一线又修建了8000亩水面的惠泽湖,必将对今后的泄洪防洪起到积极作用。三是加强对暴雨的中、短期预报和警报,一旦遇大雨即可组织人员防洪抢险,发动群众抢收抢种,可有效降低暴雨、山洪对农业生产造成的经济损失。(www.chuimin.cn)

第三节 大 风

大风是一种严重的灾害性天气,这里我们采用气象上的统计标准,把瞬间风速≥17米/秒(相当于8级以上)的风称为大风,一日中出现一次就算一个大风日。由于各种农作物都有一定的抗风能力,短时的大风也不一定造成严重的损害。只有当风速过大,持续时间较长,与其他灾害性气象因素相配合,如急风与暴雨相伴发生,或大风与大雪形成的牧区“白毛风”,则会造成严重危害。随着风速的加大造成的灾害也愈重。当风速大于30米/秒时(相当于11级风),则会飞沙走石,拔树倒屋,给国民经济造成严重损失。

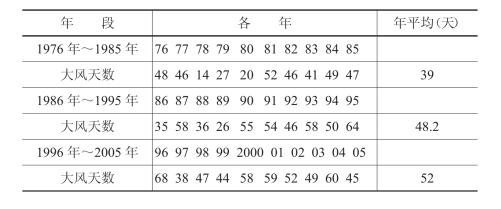

惠农区处于贺兰山东麓,受贺兰山地形等因素的影响和作用,形成了正谊关和王泉沟两个较大风口,是全自治区大风最多的地区,也是自治区受风灾最严重的地区之一。全区年平均大风日数为46.4天,最多年份可达68天,最少也有14天。受西伯利亚冷空气的控制,本区大风多以偏北风和西北风为主,相对集中于3月至5月,又以4月份最多。大风较为频繁和风力较大的年份有1979年、1983年、1987年、1990年、1992年、1994年、1996年、2000年、2001年、2004年(见表3-1)。

表3-1 惠农区历年大风天数统计

大风危害农业生产主要表现在以下几方面。一是扬起沙尘,造成污染。大风出现时,扬起飞沙,尘土弥漫,遮天蔽日,污染空气,给人们的生活带来极大的不便。二是大风造成沙丘移动埋没农田危害果园。由于多年的风蚀,沿河、沿山一带已形成许多沙丘,大风起时,推动沙丘移动,埋没农田,威胁果园。严重时沿山一带农田受大风危害,作物幼苗和农田表层一起被大风吹起刮走。三是大风加剧了农田土壤水分蒸发,在地表形成盐碱层,并随风飘落在其他田块,使盐碱地面积扩大,盐渍化程度加重。四是大风对农作物茎叶的直接危害。大风或撕破作物叶片、吹折作物茎秆或吹落果树花蕾、幼果和作物籽粒造成减产。如2004年5月份大风使甜椒植株叶片被吹落,茎秆折断,对脱水菜甜椒移栽后缓苗造成了较大危害。

经过长期的生产实践和探索研究,人们已积累了丰富的防风经验。如调整作物结构和布局,拉土压沙,适时收获,植树造林,在主要风口营造防风林带和固沙林带等。其中加强种草植树,实施封山禁牧,扩大植被绿化面积,营造防风林带和农田防护林网是防风治沙最有效、最根本的措施和办法。从气象资料分析来看,20世纪70年代中后期到80年代中后期,大风日数少于80年代初中期,80年代大风及沙尘天气少于90年代,主要是由于天牛的危害,使本地原有的高大树木杨树和柳树被毁。近年来虽经过补种和声势浩大的二代林网建设,但树木较小,抗风力弱,相信经过几年甚至几十年随着现有树木的生长,防风能力会增强。这一事实说明,加强植树造林和防护林带建设对防大风和沙尘意义重大。

第四节 寒 潮

寒潮是盘踞在高纬度地区上空的冷空气突然离开源地大规模南下,冷空气经过的地区出现大风、降温和霜冻等灾害性天气。气象上把在24小时或48小时之内,日平均气温下降10℃以上,日最低气温在5℃以下的强冷空气活动称为寒潮。寒潮对人们的生产和生活都会产生影响。

从资料分析来看,惠农区寒潮多发生在11月至翌年4月,冬季虽然经常有冷空气在高纬度地区积聚,但构成寒潮的机会每年并不多,多数尚属冷空气活动。本地区平均一年有两次寒潮降温天气过程,以4月份的寒潮降温对农业、林业的危害较为严重,剧烈的降温常可出现霜冻,使小麦、玉米、油葵、蔬菜和果树花蕾受冻成灾。如2004年5月13日的寒潮降温,形成了霜冻,使大田的玉米、油葵、蔬菜等大面积受害,苹果、杏等花蕾受冻,霜冻灾害较为严重。冬季的寒潮降温对畜牧业、渔业和设施农业危害较大,造成老弱病残的家畜、家禽越冬困难,掉羔早产,并且寒潮如伴有大雪,覆盖鱼塘冰面,堵塞冰隙,使鱼类等缺氧,造成大批死亡。寒潮带来大风降温对设施农业如温室蔬菜生产影响较大,尤其对茄果类蔬菜番茄、黄瓜、西甜瓜等影响较大,造成植株落花落果、停止生长,严重的可造成植株受冻致死,损失较大。另外,寒潮降温可使果树(包括枸杞)等幼树遭受冻害,甚至冻死。

防御寒潮的办法可根据其发生的时间来分类制定。一般本地区从5月20日至9月25日可不必考虑防御寒潮,春季尤其是4月末到5月上旬防寒潮方法与防霜冻的方法基本相同。秋冬季寒潮的防御要及早进行,如畜牧渔业应采取及早淘汰老弱病残的家畜家禽,备足优良的越冬饲料,加暖圈棚,雪后扫除鱼塘冰面积雪或打冰眼增氧等措施;对设施农业可在寒潮来临时采取给温室等加盖草苫、棚膜或棚内生火增温等措施;对果树等幼苗可采取及早用土掩埋或用柴草掩盖等保暖越冬等措施防御。

第五节 干热风

干热风天气是我国北方春小麦后期经常遇到的主要农业气象灾害。干热风天气系指小麦开花至成熟期间出现的一种高温、低湿并伴随着一定风力的大气干旱现象,是影响春小麦高产稳产的主要灾害性天气之一。轻干热风时小麦叶片凋萎、炸芒、芒尖干枯、颖壳变白;重干热风天气使小麦叶片、芒、顶端小穗枯死,茎呈灰白色。发生干热风年份一般小麦减产5%~10%,严重者达20%以上,危害程度除气象条件外,还与品种的抗逆性、发育期以及地下水位,土壤性质等密切相关。

干热风危害小麦主要是干害和热害两种原因作用的结果。干害是指干热风条件下,由于高温低湿的影响,植物蒸腾强度比正常条件下大1~2倍,叶片含水量下降,耗水量增多,根系吸水供不应求,植株体内的水分平衡失调,使细胞原生质受到损伤,电解质外渗量增加,叶绿素合成受阻。热害是指高温破坏了植株光合作用的正常进行,影响干物质的制造和输送,致使小麦千粒重下降,产量降低。干害和热害经常并行发生,在高温条件下,小麦叶片的蒸腾失水量大大增加,其结果导致植株的水分平衡失调,形成了干害的发生。

惠农区的干热风主要有青干和热干两种类型,通常发生在6月下旬至7月上中旬。所谓青干(群众称为腾死)是指小麦乳熟中后期到腊熟(6月下旬至7月上旬)雨后猛晴升温而引起的小麦早衰,其划分标准是:小麦生长后期,一次降雨过程或日降雨量等于或大于7毫米,雨后升温至日最高气温等于或大于27℃,两个条件均具备称为一个青干日。群众之所以把青干称之为“腾死”,是因为在小麦植株上表现为“三灰一早”即:叶、穗、茎秆呈现灰色或灰白色,小麦早死,主要发生在7月上旬。热干(群众称为火风)则是指小麦扬花期到腊熟期由于高温低湿所引起的小麦早衰,使籽粒秕,粒重下降,造成减产。个别年份在6月上旬发生热干使小麦扬花受到影响,结实率下降,粒重也下降。其划分标准是:6月中旬~7月上旬当日最高气温等于或大于32℃,14或20个小时空气相对湿度等于或小于30%,风速等于或大于3米/秒或最高气温等于大于34℃,相对湿度等于或小于35%即为热干,热干主要发生在6月中下旬。

惠农区沿贺兰山东麓的一些地方因土壤质地较砂,空气湿度小,是干热风发生较多、较重的地区。资料显示,1985年以前本地小麦热干风或青干仅为2年一遇,而1986~1995年达到热干或青干指标的天数平均每年为2~5天,1995~2005年热干或青干指标的天数平均每年为5.25天,2005年青干和热干天数达到了15天,严重影响了小麦的生产,造成小麦千粒重下降而大幅度减产。据统计1985年~1995年,我区主栽品种永良4号小麦千粒重平均为42.9克,1996~2006年小麦千粒重平均为39.7克,小麦千粒重平均下降了3.13克,由此造成小麦亩减产50千克以上。

干热风的防御方法主要有:一是合理布局,减少小麦种植面积;二是培育和选用抗青干或热干风的小麦品种;三是植树造林,改善农田小气候;四是改土治碱,培肥地力,培育壮苗;五是灌好麦黄水;六是根外追肥。在小麦扬花期和乳熟期,即6月中、下旬用磷酸二氢钾、食醋或尿素等进行根外叶面喷施都有抗逆增产作用。

第六节 冰 雹

冰雹是从发展强烈的积雨云中降落到地面的小冰块或冰块,直径一般为5~10毫米,大的可达到30毫米以上,是一种严重的灾害性天气,它也是惠农区的农业气象灾害之一。下冰雹时常伴有强烈的阵风和暴雨,对农业生产和人民的生命财产危害较大。惠农区每年均有不同程度的冰雹天气发生,全区冰雹多发生在6月至9月。一般来说危害较严重的冰雹在惠农区几年发生1次,是宁夏冰雹少发地区之一。但境内以西的贺兰山区由于地形复杂,有较好的产生冰雹云的条件,冰雹出现次数相对较多,平均一年可达5~6次,而且贺兰山区也是惠农区冰雹主要的发源地。根据多年来观测和调查,惠农区冰雹主要有三条路线,这正如群众所说的“雹打一条线”“雹走老路”等,这就是说冰雹有固定的路线。惠农区的三条冰雹路线是:第一条自贺兰山的正谊关起向东经惠农城区、园艺镇、尾闸镇下庄子村、庙台乡乐土岭村以及惠农农场过黄河入内蒙古;第二条自贺兰山区红果子沟起经燕子墩乡西永固村、惠农农场或礼和乡,过黄河入内蒙古或平罗县陶乐镇;第三条自贺兰山王泉沟起,向东经燕子墩乡入平罗县。以上三条冰雹路线以第一条影响面广,第二、三条危害较大。

本区冰雹常发期正值各种作物生长的旺盛季节,一旦发生,受灾作物轻者减产,重者绝收,严重者可造成人畜伤亡,因而冰雹是一种局部地区毁灭性灾害。2005年5月30日下午惠农区礼和乡永平村和红柳岗村五、六、七队及礼和一队普降冰雹,雹粒大如蚕豆,近2000亩农田受灾,小麦、玉米叶片均被打折,各类蔬菜叶片被打光,油葵被打折。据调查受灾较重的红柳岗七队小麦亩产不足75千克,油葵、蔬菜减产近半。2008年7月20日傍晚7时30分,惠农区红果子镇、庙台乡及礼和乡17个村10万多亩农作物惨遭冰雹危害,雹层厚达5~7厘米,玉米叶片被打烂,甜椒、番茄被砸毁,1000多亩西瓜被毁于一旦。

从历年的资料记载来看,惠农区冰雹出现较频繁的年份有1950年、1960年、1970年、1977年、1983年、1988年、1991年、1994年、1996年、2001年、2005年和2008年。

目前,对冰雹还没有行之有效的防御方法,但是只要掌握了冰雹的活动规律,在作好预报的基础上,充分发动群众,积极开展防雹和人工消雹工作,可以把雹灾危害减小到最低程度。目前人工消雹常用的方法有两种:第一,通过飞机在冰雹云内加入大量的碘化银微粒或食盐粉未,破坏冰雹的形成过程,使云内水分分散,凝结成小冰雹或水滴,避免造成严重危害;第二,用土炮、土火箭等轰击冰雹云,这种方法曾在惠农盛行过一段时间,由于效果不易检验,成本较高,推广有难度;第三,在准确预报的基础上,灌水或覆盖作物,也有一定的效果,但受限因素较多,且只能使用于小面积的设施作物上;第四,从长远来看,防御雹灾应营造防护林带,扩大林木和植被面积,改善局地小气候,这是防御雹灾和其他自然灾害的根本有效措施。

有关宁夏石嘴山市惠农区种植业结构调整方向研究的文章

第七章惠农区农业生产现状及生产条件分析第一节农业生产和作物布局现状一、农业生产现状惠农区地域广阔,土地资源丰富,土壤类型多样,气候温和,灌溉便利,发展农业生产具有良好的自然环境条件。因此,在惠农区发展高效节水农业已成为必然的选择。......

2023-11-28

第二章惠农区农业气候资源变化趋势分析从现代科学技术观点看,气候确实是一种重要的资源,系指各种气候因子的综合,包括太阳辐射和日照、热量、降水、空气及其运动性,是地球上生命现象赖以产生、存在和发展的基本条件,也是农业生产过程中不可缺少的极其宝贵的资源。受全球性气候变化影响,近年来惠农区气候明显变化。惠农区是全自治区乃至全国日照时数最长的地区之一。......

2023-11-28

家庭联产承包责任制是一次农业经营体制上大的变革和创新,由此使惠农区农业生产水平得到快速提升,与之前的集体经营相比较,个体经营显现出较强的发展活力。......

2023-11-28

第五章惠农区气象条件对农作物主要病虫害发生情况的影响分析农作物病虫害的发生受多种因素影响,包括气候、作物布局、栽培方式、品种等等,其中气候是影响农作物病虫害最为重要的因素。本节将着重从惠农区气候变化入手,分析当地农作物病虫害发生危害情况,为大田防治提供对策。第一节惠农区农作物病虫害历年发生情况及现阶段发生特点一、病虫害发生情况统计资料显示,惠农区自1987年以来病虫害总的发生趋势是越来越重。......

2023-11-28

第八章惠农区主要农作物价格、效益情况分析在本地具有多年种植历史和规模,且在生产中表现出高产高效的农作物有小麦、玉米、脱水蔬菜、露地蔬菜、枸杞、油葵、饲草等。......

2023-11-28

第四章惠农区主要农作物生长发育气象条件分析第一节春小麦生长发育气象条件分析一、春小麦生长发育对气象条件的要求(一)春小麦阶段发育对光温的要求春小麦属低温长日照作物。考虑到春小麦是惠农区主要粮食作物,故下面重点分析本区春小麦与气象条件的关系。......

2023-11-28

1范围本标准规定了我国国内地质灾害气象等级及其划分原则。有关地质灾害气象预报预警的业务规定可参照本标准执行。本标准所指地质灾害为气象因素诱发的崩塌、滑坡、泥石流等。与这些概率对应的因子取值作为地质灾害发生该概率时的临界值。当综合指数为2时,为二级,地质灾害的可能性较小。......

2023-11-04

气象经济学的研究对象,则是以体现天气过程和气候变化的气象信息为基础而生产提供的气象服务及其衍生品。从现代西方经济学角度来说,气象经济学是一门研究人类社会活动与气象资源之间的经济关系及其行为选择的社会科学。在现代经济社会里,从经济学基本原理来探讨气象经济学研究对象——气象服务问题时,必须从私人商品和公共产品两个角度来对气......

2023-08-25

相关推荐