第六章生态移民工程中的贫困风险[1]内容提要:本章基于青海省藏族生态移民村的实地调研发现,在生态移民工程中,生态移民不能再按原有方式生产与生活,而且在新定居地的收入能力又尚未形成或有待提高,因此他们在新定居地面临着很高的沦为贫困人群的风险。本报告旨在讨论生态移民工程中的贫困风险问题。本次调查的果洛州玛沁县的河源新村与沁源新村即分别陆续迁入了来自本州玛多县和来自本县昌麻河乡的生态移民。......

2023-11-28

内容提要:本章基于课题组2007年对云南、青海藏区农村的田野调研,分析了藏区农村社会救助中“五保”供养制度的变化与发展、农村最低生活保障制度的实施情况和存在问题以及民间救助的形式、作用。在我国社会救助水平不高、覆盖面不够广泛的情况下,具有悠久历史的民间救助至今依然对藏区农村低保户和“五保户”的生活有着不可或缺的重要作用。同时,本章还探讨了如何正确对待和引导民间救助尤其是藏区农村的寺院救助,以整合政府和社会的救助资源,提高救助效果和效率。最后,在分析研究的基础上提出了相应的政策建议。

Abstract:This chapter analyzes the development of Support System for Wubao,implementation and problems of the Minimum Living Standard Security System and functions of Charities,based on fieldworks in Tibetan areas in rural Yunnan and Qinghai in 2007.It is no doubt that Charities are supplement of Social Security and will be much more benefit and important for the poverty people.In this chapter,we argued how the civil affairs department of local government deals with Charities of Tibetan Buddhism Temples and the relationship of supporting poverty people between Tibetan Buddhism Temples and the civil affairs department of local government.At last,the policy implications are given based on the conclusions.

全国农村最低生活保障制度于2007年开始实施,虽然农村社会救助水平得以大幅度提升,但覆盖面窄和较低的保障水平限制,使得具有悠久历史的民间救助依旧对最贫困人群起着重要的作用。从功能上看,社会救助通常被认为在整个社会保障网络体系中处于最初级、最基本的层次并具有积极的减贫作用(孙光德、董克用,2008)。与之相对应的民间救助则更多地表现为积善行德和救苦救难的慈悲情怀(江亮演,1990)。较之其他地区的农村,藏区农村因文化传统、宗教信仰等方面的不同,民间救助更为广泛和丰富。本章的研究对象主要是农村的“五保户”和低保人群。由于这类最贫困、最底层、最弱势的人群只能依赖社会救助得以生存生活,其得到的民间救助也相对较多。这也为本章的比较研究提供了可能性。

本章基于课题组2007年对云南迪庆藏族自治州香格里拉县、青海果洛州玛沁县、达日县、玛多县、玉树州玉树县、称多县的田野调研,分析了藏区农村社会救助中“五保”供养、农村最低生活保障制度的实施情况和存在问题以及民间救助的形式、作用,探讨了如何正确处理和引导民间救助尤其是藏区的寺院救助,以整合政府和社会的救助资源,提高救助效果和效率。

迄今,国家在藏区农村的社会救助主要包括了农村“五保”供养制度、农村最低生活保障制度和农村医疗救助制度。在未实施农村最低生活保障制度之前,我国在农村的正规社会保障主要限于农村“五保户”的供养,以及通过定量救助和临时救济的方式对特困户进行救助(孙光德、董克用,2008)。

一、藏区农村“五保”供养制度的变迁和发展

我国自古以来就有对老弱群体的救济思想,相应的救济举措常被视为仁政而广为宣扬。新中国的“五保”供养制度形成于20世纪50年代中期,最早提出关于农村“五保”供养工作的法规性文件是1956年1月和6月发布的《一九五六至一九六七年全国农业发展纲要》和《高级农业生产合作社示范章程》,文件规定“社内缺乏劳动力或完全缺乏劳动能力的老、弱、孤、寡、残疾社员,除了在生产上给以力能胜任的安排”外,还特别规定要“保证他们的吃、穿和柴火供应,保证年幼的教育和年老的死后安葬”,这是“五保”的起源。[1]1994年,国务院颁布了《农村“五保”供养工作条例》。根据条例第三条规定:“‘五保’供养是农村的集体福利事业。农村集体经济组织负责提供‘五保’供养所需的经费和实物,乡、民族乡、镇人民政府负责组织‘五保’供养工作的实施。”自此,由农民集体供养的“五保”制度得以以正式法规的形式在全国范围内展开。条例中将“五保户”认定的条件[2]确定为:农村中最贫困、最弱势的群体,他们根本无力脱贫,只能依赖救助生活生存。然而现实中很长一段时间内并未真正做到应保尽保。如有的藏族老年夫妇均符合“五保”条件但只有一人得到“五保”证书,获得“五保”供养。根据民政部救灾救济司提供的数据,截至2002年年底,全国农村真正获得保障的“五保”对象只有296.82万人,约占应保对象的52.04%,即有接近一半的“五保”对象没有获得保障。[3]2008年,全国农村“五保”供养对象已达到543.4万人,“农村‘五保’供养制度逐步落实,初步实现应保尽保”[4]。

“五保”对象的供养方式分为分散供养和集中供养。1958年12月,中共八届六中全会通过的《关于人民公社若干问题的决议》指出:“要办好敬老院,为那些无子女依靠的老年人(‘五保户’)提供一个良好的生活场所。”此后,敬老院成为一些地区集中供养“五保”老人的场所。[5]但由于受资金限制,藏区农村敬老院通常规模不大,条件较差。在实地调研中,我们证实,进入敬老院是大部分藏区“五保”对象由于生活不能自理且家中又实在无人照料的无奈选择。1997年国务院发布的《农村敬老院管理暂行办法》,明确了“敬老院是农村集体福利事业单位。敬老院以乡镇办为主,‘五保’对象较多的村也可以兴办。敬老院所需经费实行乡镇统筹,并通过发展院办经济和社会捐赠逐步改善供养人员的生活条件。村办敬老院所需经费由村公益金解决”。由此可见,这一时期的藏区农村“五保户”集中供养主要依赖于“五保户”所在的村、乡镇的集体筹资。

在供养水平上,虽然条例也有明确的规定,[6]但显然只是维持“五保户”的基本生存。改革开放之初至2001年属于农村“五保”集体供养阶段。供养金主要来源于乡镇统筹。2002年农业税改革至2006年,农村公益事业经费从农业税和农业特产税附加中列支。该阶段,在部分财政状况良好的藏区农村,“五保户”应得的救济能按时按量地予以保证;而在贫困地区,因“吃饭财政”,条例中罗列的供养内容无法真正完全落实,“五保”供

《农村“五保”供养条例》第十条:“五保”供养的实际标准:不应低于当地村民的一般生活水平。具体标准由乡、民族乡、镇人民政府规定。养人数也有所下降。《农村“五保”供养工作条例》在2006年的重新修订和颁布说明了农村“五保”制度得到了国家财政的稳定支持。与之前相比,由于有了国家财政的投入,“五保”对象的供养得到了保障,实现了公平性和稳定性。[7]

伴随着国家财力的提升,财政用于“五保”供养的资金逐年增加,农村“五保”供养制度日趋规范,覆盖面不断扩大,供养标准不断提高。

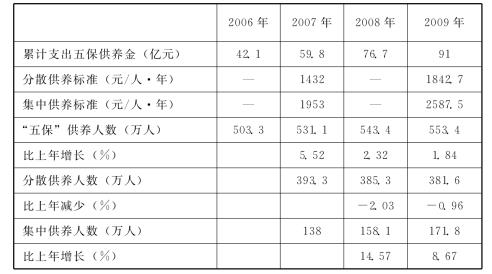

表10-1 全国农村“五保”供养金及供养情况

注:数据来自于2006~2009年的民政事业发展统计报告。

从表10-1中可看出,国家用于“五保”供养金的支出逐年增长,供养标准明显提高,供养人数由2006年的503.3万人增加至2009年的553.4万人。尤为值得注意的是集中供养人数迅速增长,2008年比2007年增长了14.57%;2009年比2008年增长了8.67%。青海省“五保”对象人均供养标准2009年增加到1750元,2010年达到了2180元。[8]

与全国平均水平相比,课题组所调查的云南迪庆州、青海玉树、果洛州农村的“五保”供养水平要略低。2007年,迪庆藏族自治州的“五保”供养水平为每人每月60元,每年发给两套衣服两双鞋,两套衣服大约价值300元,两双鞋价值约40元。总计每人每年有1060元的供养费。除此之外,还每年发给一定的取暖材料,三年发一套被子、枕头和垫子。[9]青海省果洛、玉树的农牧民“五保户”在2007年的供养金平均为960元/人·年。果洛州的玛沁县地处高寒牧区,当地“五保户”的供养金为2450元/人·年。据果洛州民政局介绍,玛沁县几乎没有无霜期,一年四季都需要取暖且大部分生活用品都要从西宁输入,物价很贵。人均年最低消费也要在3000元以上。州政府也是下了很大的决心才确定了比别处要高的“五保”供养金。但即使如此,玛沁县的供养金对“五保户”而言也只是勉强够生存。果洛州每年的纯财政收入大约500万元,各级政府的行政开支却要3000万~4000万元,是典型的“吃饭财政”。所以,“五保”供养水平的提高在很大程度上依赖于国家财政的资助力度。

自民政部2001年向城市倾斜的“星光计划”实施后,“农村‘五保’供养服务设施建设霞光计划”也于2006年年底开始启动。从中央到地方,力争用5年的时间投入50亿元左右,民政部本级每年安排福利彩票公益金不少于1亿元,用于资助农村“五保”供养服务设施建设,确保在“十一五”末期能够基本满足“五保”对象的居住和供养需求。“霞光计划”主要侧重解决西部地区、贫困地区存在的社会福利机构设施和农村“五保”供养服务设施数量比较少、布局不合理、设施不健全、服务不完善、居住条件较差等问题。[10]

在云南迪庆和青海果洛、玉树州的农村藏区,因国家民政部“霞光计划”的实施以及各级政府对农村“五保”供养工作的重视,集中供养的发展规模等作为重要内容体现在云南和青海的“十一五”规划中。同前些年相比,当地的农村“五保”供养初步做到了应保尽保,新的敬老院规划、建设正在酝酿或实施,已有敬老院的条件也在不断改善。越来越多的“五保”老人可以选择敬老院以提高自己的生活质量。如云南迪庆藏族自治州目前农村“五保户”集中供养率不到10%,为了落实“霞光计划”的要求并依据云南“十一五”规划中农村“五保户”的集中供养率将在2010年达到50%的目标,计划到2010年,迪庆州将新建9个中心敬老院,维修一个已有敬老院,其中5个新建大型敬老院将容纳200人左右,预计集中供养率将达30%。在“霞光计划”的支持下,青海果洛州将改善全州42个敬老院的条件并将其中的5个扩建为床位在40人以上的敬老院。

从实地调研看,有些敬老院充分考虑到了藏区农牧民的宗教需要,在寺庙附近选址,专门为“五保”老人设置了经堂、转经筒。为了便于“五保”老人保持其原有的生活习惯,还有的敬老院细心地在每个人的居室中专门制作了存放牛粪的小柜子和堆放杂物的储物间。和佛教寺院邻近的敬老院中的老人一旦去世,寺院通常免费或收取较低费用为其天葬和念经,满足了老人最后的心愿。但也有些规模较大的敬老院为了便于政府管理,设立在乡镇中心,虽然处于地理位置和生活条件较好的地方但远离佛教寺院,为了节省开支,老人死后实行火葬。和前者相比,即使后者的生活条件和实际经济状况都更为优越也不能使老人满意。

案例10-1 云南香格里拉县建塘镇敬老院

央宗,女,57岁,已经入住云南香格里拉建塘镇敬老院7年了,非常习惯敬老院的生活。央宗没有结过婚,因兄弟姐妹无法照顾自己,再加上村干部做工作,所以就来到了敬老院。建塘镇敬老院原先住有12人,现住10人,3男7女。年纪最大的88岁,央宗年纪最小,身体也最好。原先,敬老院里专门有一个人负责做饭和打扫卫生,月工资300元,但没干多久就走了,后来因为300元的工资太低一直雇不到人。敬老院的央宗和64岁的顿宗因身体不错就一起负责做饭,打水。现在民政局安排了一个人专门负责买粮、买菜。同时,央宗、顿宗等能行动的老人也在敬老院的后院种植了土豆、圆白菜、菠菜等蔬菜。老人们的伙食比较清淡,原先一周吃两次肉现变成了一次,酥油茶和大米都能保证供应。政府每年都准备好过冬的柴。建塘镇民政局将敬老院里老人的供养标准一律提高到城镇低保水平,每月每人204元。扣除所有费用,每个老人每月还能有30元左右的零花钱。据央宗介绍,在藏区农村,如果有儿女还进养老院的话,会让人瞧不起,自己也抬不起头来。没想头的人才来这儿。敬老院里的老人都是藏族,大家每天都要念经、转经筒,闲来聊聊家常,生活得很好。唯一遗憾的是敬老院离寺院较远,央宗每周去一次寺院。但敬老院里行动不便的老人有的一年多都没去过寺院了。

(根据作者2007年7月2日访谈记录整理)

案例10-2 达日县敬老院

果洛州达日县共有“五保”对象459人,每人每年的供养金是1199元。达日县共有10个乡镇,每个乡镇都有一个敬老院。但大都年久失修,条件很差。即便如此,有的乡敬老院已经住满,还有一些“五保”老人符合条件但因无床位而无法入住。县政府考虑到提高集中供养程度,改善敬老院的条件,2005年财政投资在县城修建了综合中心养老院。虽然和乡镇的敬老院相比,硬件条件提高了很多,但入住率不高。许多“五保”老人宁愿住在条件艰苦的乡敬老院而不愿意入住县综合中心敬老院。根据“五保”老人介绍,“五保”老人不愿入住的原因主要有两个:第一,乡敬老院里的“五保”老人在入住敬老院前就大都相互熟悉,大家现在住在一起觉得很亲切。如果住到县里,人生地不熟,相互间不了解会寂寞。第二,乡敬老院距离老家较近。家里亲戚可以经常来看看,如果有事老人也可自己回家。而如果住到了县里就不方便了。

2006年省“霞光计划”项目狮龙宫殿养老院2007年年初建成,省投资80万元,县里配套40万元。当时因考虑到藏区老人的宗教信仰问题和县综合中心养老院入住率低的情况,特意在寺院旁边选址。但也因为在寺院旁边,寺院僧人经常到敬老院照看老人,当地人都以为该敬老院是属于寺院的。目前,狮龙宫殿养老院有住房40间,刚建成至今不足半年已入住18人,有的“五保”老人正在办理入住手续。因狮龙宫殿养老院是县里的敬老院,“五保”老人只有先在乡里申请得到批准,并由乡出具证明后,才能到达日县民政局办理入住手续。据了解,“五保”老人入住的积极性还是挺高的,入住后的老人普遍比较满意。

(根据作者2007年7月9日、10日访谈记录整理)

从上述案例和课题组的其他实地调研可以看出,藏区农村“五保”供养的水平在不断提高,集中供养的推进力度还是很大的,但藏区农村敬老院在条件改善的同时也存在一些问题:第一,在藏区农村敬老院资源缺乏的情况下,还存在资源利用不足的现象和“五保”老人入住国家敬老院积极性不高的问题。2007年,全国农村“五保”福利院的床位利用率是83%[11]。我们调查的藏区农村敬老院床位利用情况参差不齐。有的敬老院已经住满,有的空床率接近一半。这固然有“五保”老人留恋家园的原因,也有敬老院在管理等方面与“五保”老人的希望有差距的原因。如有的敬老院盖在乡镇或县中心,距离寺院太远,行动不便的虔诚老人无法前往寺院。还有的敬老院对资金的使用不够透明,“五保”老人不清楚自己的供养金是如何被用掉的。另外,“五保”老人入住敬老院必须具有当地户口,否则不予接纳。有些老人人户分离了很长时间,无法满足该条件而只能放弃入住。第二,当地民政部门注重敬老院硬件条件的提高,对日常管理等软环境的改善重视不够。照顾老人是一件脏活、累活。限于敬老院的条件,敬老院工作人员的工资都较低,很难稳定。因人员的不断变换,有的敬老院的日常生活流程受到影响。有些敬老院,“五保”老人只是被管理对象,很难发表意见参与管理。第三,总体而言,藏区农村敬老院的条件还需要不断改善,供养标准还需不断提高。第四,注重“五保”老人的精神需求应是藏区农村敬老院发展中越来越需要关注的问题。

二、藏区农村最低生活保障制度的建立、实施和存在的问题

我国农村最低生活保障政策的实施始于1996年民政部印发的《关于加快农村社会保障体系建设的意见》和《农村社会保障体系建设指导方案》。2007年,农村最低生活保障制度得以在全国推广实施。与1999年国务院颁布《城市居民最低生活保障条例》并在城市实行相比,滞后了8年时间。与全国其他农村地区一样,藏区农村最低生活保障制度的制定也遵循国家的相关制度原则,并根据当地的实际情况而略有差异。农村最低生活保障制度的实施,使原先处于政策夹缝中的无保障人群和边缘贫困人口得到了固定的生活救助,能够使其维持健康并过上有基本尊严的生活。[12]虽然在制度实施中依然存在应保未保现象,但较之之前藏区农村仅有的“五保”供养和特困救助,目前的最低生活保障制度还是对贫困人群的生活改善和贫困线边缘人群的减贫起到了重要作用。

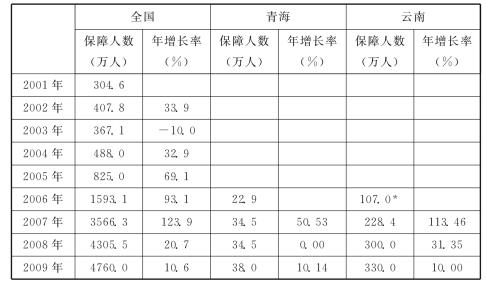

表10-2 农村最低生活保障人数

注:*《中央财政助力农村“低保”广大困难农户有奔头》,《人民日报》2007 年1月15日,http://www.gov.cn/jrzg/2007-01-15/content_495771.htm。

资料来源:《2009年民政事业发展统计公报》、《青海统计年鉴》(2009)。

从表10-2中可看出,全国农村最低生活保障人数在2007年低保制度全面推广时有了一倍多的显著增长。云南低保人数在2007年和2009年的增幅与全国水平差距不大,2008年超过全国水平约11个百分点。青海在2007年和2008年两年的低保人数增幅都明显落后于全国水平,2009年时与全国水平接近。课题组2007年调研之时,藏区农村实施的最低生活保障制度重点保障了病残、年老体弱、丧失劳动能力等生活常年困难的农牧民,原有的“五保”供养和特困救助也一概并入。云南和青海两地农村的低保资金主要由各地自行解决,省级财政只对贫困地区实行专项转移支付,酌情提供适当的财政补助。而藏区农村的贫困程度更深,贫困面更广,地方政府的财政又常常捉襟见肘,光靠有限的转移支付无法满足当地农村最低生活保障的财政支出要求。因而藏区农村的最低生活保障标准相应较低,应保未保人数更多。

从全国看,除少数东部发达地区外,一般地方的最低生活保障标准都参照国家每年公布的贫困标准来制定。2006年的贫困标准是年人均纯收入683元,2007年是693元。2007年,中西部地区农村年低保标准一般在600~800元之间,东部地区一般在1000~2000元之间。[13]2007年,云南农村低保人数的统计是基于国家公布的当年693元的贫困线,而迪庆州的贫困线降低为668元。云南省规定,当年省内农村最低保障标准不低于693元,具体由云南各地结合当地经济发展水平和财政承受能力自行确定。按照月平均补差30元/人的标准施行。[14]青海地处高原,因地区不同,最低生活保障标准的确定有些差异,果洛州是青海最艰苦的地方,除达日县和甘德县是国定贫困县外其余4县均为省定贫困县。果洛州民政局2007年上半年统计的特困人口为4411人。经省人大会批准的低保人口比例为10%,超过了青海当年平均6%~7%的低保人口比例。果洛州达日县、称多县规定凡具有该县牧业户口,家庭人均纯收入低于750元的牧区居民均可申请享受牧区居民最低生活保障政策。实施最低生活保障制度后,果洛州的低保人口达到了12367人,平均每人最低生活保障费是585元。但现实中仍有2万多人还是处于应保未保的状态。2007~2009年,青海省连续4次提高补助标准,为缓解农村牧区困难居民的生活压力起到了一定的积极作用。

课题组2007年6~7月调查之时,云南迪庆藏族自治州的香格里拉县、青海果洛州玛沁县、达日县、玛多县、玉树州玉树县、称多县都已开始实施农村最低生活保障制度。从调查中得知,无论是云南迪庆藏族自治州还是青海果洛、玉树州,都存在上级下达的低保指标不足、贫困人口未能应保尽保的情况。因而,确定享受农村最低生活保障的人员是这些地区的工作重点,也是我们调查所关注的问题。根据相关规定,两地农村藏区都通过个人申请、评审评议、审核、报批和监督检查等一系列制度设计来保证制度在实施中的公开、公平、公正。县级民政部门负责审批,由乡镇、村委会具体受理。申请农村低保的基本程序是,由户主向乡(镇)政府或者村民委员会提出申请;村民委员会开展调查、组织民主评议提出初步意见,经乡(镇)政府审核,由县级政府民政部门审批。乡(镇)政府和县级政府民政部门对申请人的家庭经济状况进行核查,了解其家庭收入、财产、劳动力状况和实际生活水平,结合村民民主评议意见,提出审核、审批意见。在申请和接受审核的过程中,要求申请人如实提供本人及家庭的收入情况等信息,并积极配合审核、审批部门按规定进行的调查或评议,有关部门也应及时反馈审核、审批结果,对不予批准的应当说明原因[15]。原则上,低保制度需要实行动态管理。也就是说,如果申请者合乎条件,被批准享受最低生活保障待遇,那么他们就可以从当地政府获得定期的现金补助。但是,一旦申请者家庭收入状况发生变化,或者当地农民最低生活保障标准发生变化,申请者接受现金补助的水平就有三种可能的变化:增加、减少或取消,同时伴随着低保对象数量的增减。此外,低保制度要求部分合乎条件的低保对象履行一定的社会义务。这在一定程度上体现了权利与义务对等的原则,但在实际工作中往往被作为发放低保金的附加条件之一。因当时云南和青海两地实行农村低保制度刚刚半年时间,动态管理还未实施。

云南迪庆藏族自治州的香格里拉县主要采用家计调查家庭收入和群众评议的方式确定低保人员。

案例10-3 达娃卓玛一家

云南香格里拉县建塘镇吉迪村的达娃卓玛家是村里的低保户。达娃卓玛,藏族,41岁,家里四口人。丈夫先天耳聋,得了几十年的风湿病,身体很差,已经丧失了劳动能力。大女儿17岁,上到小学三年级后就辍学回家帮忙;小儿子13岁,上的是免费的寄宿小学,今年四年级。达娃卓玛家是村里公认的贫困户,其低保资格得到村里人的一致认可。村里对达娃卓玛家2006年家庭人均收入的估算是300元。通过调查得知,达娃卓玛家有1头牛、4头猪、4只鸡。7亩1分地主要种青稞、洋芋、油菜和麻。收获的果实一部分自己吃一部分喂牲口。每年达娃卓玛家要到市场上买一定量的大米和香油。家里的主要收入来自于采松茸,因达娃卓玛家缺劳力,每年达娃卓玛和女儿所采的松茸价值不到2000元。2006年,村里总共给了800元的特困救助金。2007年成为低保户后家里有2人可享受低保待遇,达娃卓玛听村干部介绍,今年获得的补助至少要高于去年(因调查时低保金还未发放,故没有具体数字)。达娃卓玛的哥哥也住村内,经常能给予帮助。现在达娃卓玛一家就住在哥哥家原先的旧房子里。

(根据作者2007年6月26日访谈记录整理)

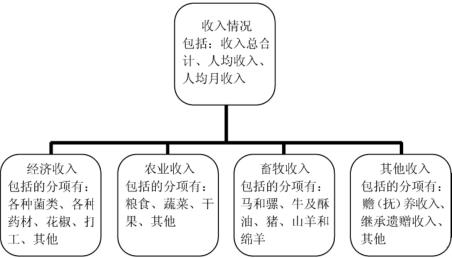

从案例10-3可以看出,达娃卓玛家的家庭收入并没有严格按照家计调查的方式获得,但村里人都公认她家应该得到低保救助。按照国家统计局的要求,《香格里拉县农村最低生活保障入户调查表》的主要内容包括:家庭成员基本情况、收入情况、申请理由、村民小组会议评审意见、村民委员会审查意见、乡政府审批意见。其中,最为重要、填报最多的内容是收入情况,如图10-1所示。[16]

图10-1 收入情况的具体内容

理论上,因农牧民收入有其自身特点,所以在收入界定方面存在一定困难:①收入难以货币化。农牧民收入中粮食、牲畜等实物收入占相当比例,在价值转化中存在较大随意性。②除农作物收成的季节性及农牧业受自然灾害的影响较大等因素外,外出务工人员的增加,也增大了收入的不稳定性。调查中,乡村干部反映入户调查表太复杂太专业。虽然部分干部事先参加了培训,初步了解了一些收入财产统计的方法,但完成严格规范的统计工作需要花费太多的时间。实际操作中,村干部认为按照统计方法计算收入和财产太烦琐,自己对村里人的生活和收入情况都了解,常常是村干部去家里看看就估摸着填了。面对低保名额“僧多粥少”的情况,低保户的选择也大多是村干部凭自己的印象,知道谁最穷就先选谁。之后,低保人员名单在村内公布听取群众意见。如果公示期满没有异议,低保户名单就上报乡镇人民政府。根据审批手续和流程,乡镇政府应当派专人进行核实。因为藏区行政村分布较为分散,常常两个村之间就隔着大山,因此这种核实也常常是走走看一圈,不大可能查出问题。

在青海的果洛、玉树州也存在着与云南迪庆相同的情况,即虽然有入户调查表但都没有完全按照国家统计局的要求填报,因玉树、果洛州农牧民居住分散,很难统计准确,主要也是根据牧民自报再加上村干部的实感和估算完成的。

案例10-4 额吉一家

青海果洛州达日县悠云乡阳桑牧委会,额吉,藏族,男,40岁,从未上过学。家中5口人,夫妇两人,一儿一女还有丈母娘。因有生态移民政策,经牧委会干部做工作,并且为了孩子上学,2007年6月额吉家从山上搬到了山下的吉迈镇。额吉的儿子15岁,腿有些瘸,去过很多医院都没治好,现在上小学二年级。女儿3岁。额吉家原先并不贫困。1985年和1995年遭受了两次雪灾后,额吉家从原有七八十头牛,100多只羊,变成为了无畜户,同时也成了村里的贫困户。2006年额吉在外出打工时出了车祸,腿伤使得他不能再从事体力劳动,目前每月有500元的赔偿费。额吉家不是低保户。因村里有十四五户特困户,额吉家不是最穷的,牧委会先选了其他更贫困的为低保户。额吉对此觉得很公平,没有任何意见。只是因大家居住得比较分散,额吉并不知道低保户名单何时张榜公布,也不了解低保制度的具体内容。2007年全家搬到迈吉镇后额吉以做藏袍为生,加上山上的草场租给别人(租金为1000元/月),妻子平时打工和挖虫草,生活还过得去。额吉有4个兄弟姐妹,一个弟弟在玛沁县草原站,妹妹满吉家里有七八十头牛,30只羊,条件比较好;另一个弟弟和妹妹住在邻近村,相对穷一些但比额吉家经济状况要好。额吉的妻子也是本村的,有兄弟姐妹4个。平时遇到困难时,亲戚和邻居之间都能互相帮助。

(根据作者2007年7月9日访谈记录整理)

从案例10-4中可看出,额吉家虽然没有成为低保对象,但他对牧委会干部的低保认定工作是肯定的。通过实地调查我们了解到,额吉家的经济状况要好于村里的低保家庭。

无论是在云南的迪庆还是在青海的玉树、果洛州,村一级干部所担负的行政管理、宣传等工作都较为繁杂,人手少且酬劳低,要求其严格审核低保人员的收入不太现实。而且村干部对村内情况非常熟悉,又都是大家推选出来的,通常能秉公办事。虽然农村最低生活保障对象应以家庭为单位,但许多干部认为在目前低保范围有限而贫困人口众多的情况下,保户和保人相比,保人的方式更易于被群众接受,受到救助的家庭的范围要大得多,是一种公平的体现。上述这些看法也同样被村里的贫困户和住户认同和接受。而且,绝大部分藏区农村的农牧民对国家低保制度不了解,村干部相应的宣传也不是很到位。许多低保人员认为能得到国家的低保金就已经很知足了,更谈不上对低保制度实施的监督。而且在评选低保户时,贫困户之间还经常出现主动推让的情况。

在理论上,宏观层面政策目标的制定与微观层面政策严格实施的结合才能尽可能减少政策目标瞄准对象的偏差和遗漏。农村最低生活保障制度制定的本意要以家庭为单位,通过对家庭各个成员的救助达到整个家庭真正福利改善、减少贫困的最终目的。而“一户保一人”、“分户保”、“合户保”等方式以扩大保障覆盖面的做法在现实中较为常见。固然农村藏区最低生活保障制度的现实实施与制度设计存在差异,但这种结合当地实践的变通使得基层尤其是村一级干部的工作效率得到提高,制度执行效果得到一定保证,尤其是在群众中也得到普遍认可。在看到积极一面的同时,藏区农村低保制度实施中存在的问题也不可忽视。概括起来主要问题为:①藏区农村贫困人口多,低保指标有限,应保未保缺口较大。如2007年,由于青海省果洛州下达的农村低保指标有限,称多县仍有4510户、18426人未纳入农村低保范围。[17]②分类施保指标少,分类应更细、更具体且更有针对性。例如,称多县在2007年有11055人未纳入分类施保范畴。藏区贫困农牧民中60岁以上,患病1年以上,残疾人及无劳动能力需救助人员的数量多,但这类指标过少。分类施保的目的是针对不同贫困人群的贫困状况给予不同的资助,这样既增加了低保资金有的放矢的程度也提高了低保金的使用效率。以称多县2007年的分类施保为例:年人均收入低于400元的可得补助金400元;年人均收入在400~499元的可得补助350元;年人均收入在500~599元的可得补助250元;年人均收入在600~699元的可得150元救助。另外,纳入低保的60岁以上老人每人每年增加100元;残疾、卧病1年以上、无劳动能力的每人每年增加100元。在我们的调查中发现,纳入低保的60岁以上又长期卧病或残疾的老人只能增加低保金100元,而不能增加200元。还有的低保孕妇、产妇和低保家庭中年龄幼小的孩子也没有得到额外的资助。③藏区农村普遍低保标准较低,落后于全国平均水平。如调查的青海果洛、玉树州的生活消费价格并不低于西宁市,再加上取暖时间很长,生活支出高于青海其他地区的农区,但低保金却明显偏低。④低保制度实施中的监督、检查力度不够,没有相应的法规。在调研时发现,藏区农牧民对国家的农村低保制度基本不了解,不清楚村干部的实施流程,所以农牧民的参与和监督往往流于形式。虽然藏区农村最低生活保障制度施行过程中的一些变通方法是在当前经济社会条件约束下的合理反映,但群众评议在低保人员确定工作中应予以足够的重视,尤其在居住较为分散的藏区要尽可能做到低保工作的公开、公平、公正原则。⑤低保制度运行机构的管理水平和运行效率不高。相对于规模庞大的农村低保人口,农村低保制度运行管理机构的人力、物力、财力都严重短缺,难以满足当前需要。

三、民间救助的形式、作用以及与社会救助的自发融合

在藏区农村社会救助长期缺位的情况下,传统的扶贫济弱、积善行德的民间救助一直对“五保”对象和特困群体的生活延续起到了至关重要的作用。目前,虽然藏区已经实施了农村最低生活保障制度,各类救助水平不断提高,救助范围逐年扩大。但受我国的经济发展水平、财政实力等现实条件的制约,救助对象得到的救助资金还非常有限,只能勉强维持其最基本的生存、生活需要。社会救助不可能解决救助对象生活中的所有难题,具有悠久历史的民间救助依然在继续发挥其不可替代的救助作用。

(一)家庭、亲属及邻里对“五保”和低保人群的支持

在我们的实地调查中发现,几乎所有的藏区低保户、“五保户”在获得国家救助金的基础上都有来自家庭和亲属的物质帮助,从而维持了他们的基本生活。因藏区的生育政策较之内地相对宽松,所以亲属网络较为庞大。亲属关系是构成农村藏区社会网络的重要方面。如在青海玉树州称多县歇武镇牧民村的三社,牧民间有亲属关系的达到了60%左右[18]。毋庸置疑,藏区农村亲属之间的接济是“五保户”和低保户得以维持生活的重要原因之一。再加上藏传佛教宣扬的扶危济困等思想,使得邻里之间的互相帮助也成为一种习惯和自然。我们调查过的每个低保户和“五保户”都有至少两三个以上的近亲,这些近亲为他们提供了长期的至关重要的物质帮助和生活照料。此外,逢年过节时一些远亲的物质救济也起到了重要作用。而邻里之间的帮助主要表现为体力劳动的互助、生活细节的关心和日常交往。从实际效果看,这些邻里互助对于贫困家庭和人员来说,既能有效解决其实际生活难题,也很好地满足了他们与他人正常、平等交往的精神需求。从调查的藏区来看,社会救助中的最低生活保障制度可以基本解决低保户的吃饭问题,医疗救助可以部分解决看病问题。但这仅仅是生存保障,在此基础上获得的民间救助可以提高低保户的生活质量,并使之得到精神安慰。

案例10-5 “五保户”德吉卓玛

云南香格里拉县尼西乡幸福村,德吉卓玛,藏族,女,70岁,一直未婚,原为“五保户”,现为村里的低保户。德吉卓玛住在姐姐家隔壁,因年纪大再加上身体不好已不再干活,名下的土地由侄子代为耕种,生活上的照料也主要靠侄子。德吉卓玛只打扫自己的房间,洗衣做饭都由侄子一家负责。德吉卓玛每天主要是坐在户外晒太阳和邻居聊天。德吉卓玛目前住的房子是52岁的侄子在2006年帮助翻盖的,大约80平方米。德吉卓玛60岁以后成为了“五保户”。2006年,她除了“五保”供养金外还从村干部处得到了两袋大米,每袋50斤,过年时还有额外补助150元。德吉卓玛名下的2亩地交替种植了小麦和包谷,此外还有一头猪、一头牛、两只鸡。这些都由侄子一家帮忙打理。德吉卓玛目前生活还能自理,因患有胆囊炎,经常胃疼。虽然已经在2005年入了农村医疗保险,看病大部分免费,但去年看病打针还是自费了500元。德吉卓玛在村里共有5家亲戚,亲戚们平时经常送她一些吃的,逢年过节还会给她送钱送东西。周围邻居也挺关心她,地里的重活也有邻居帮着干。德吉卓玛依靠“五保”供养金、自己田里的收成再加上亲戚的帮助,吃饭、穿衣等基本生活需要都能满足,每天和村里的老人、邻居聊聊天也挺快乐。只是担心自己将来生病需要花钱。所以国家给的救济金不敢花,尽量节省,留着为了以后看病用。

(根据作者2007年6月28日访谈记录整理)

案例10-6 周德一家

青海果洛州达日县莫坝乡,周德,藏族,男,56岁,一大队四小队队长。该小队共有69户人家,周德每年当干部的工资是1000元。周德的妻子肝腹水已经无法起床,周德自己肺结核已经3年,基本丧失劳动能力。家里有3个女儿,大女儿20岁,是家里的主要劳动力,大女儿小时候没上过学,只在18岁时上过扫盲班。二女儿10岁,从两三个月时就偏瘫卧床至今,而且不会说话。小女儿5岁。周德家现有八头牛,两匹马,没有羊。因为这8头牛都是神牛(属于寺院所有),不能卖,只能挤奶供家人食用。

周德家原有六七十头牛,但经过20世纪80年代和90年代的两次雪灾,现在成了无畜户,每年就靠替别人家放牧和大女儿挖虫草的收入维持生活。大女儿挖虫草每年大约有5000~6000元的收入。周德自己和妻子都重病在身,因为看病,至今已经欠了近2万元的外债。其中1万多元主要是向自己和妻子的亲戚借的。据周德自己介绍,周德有兄弟姐妹7个,妻子的兄弟姐妹有5个,但大家的经济条件都不好,没有富裕户。再加上近几年一直在接济周德家,不可能有更多的帮助。为了继续看病,周德还有了6000元的民间借款。民间借款的价格是:1000元借款每年利息300元。

从2006年开始,周德家成为了三江源移民户,每年得到6000元的补助搬迁费。同时,在2007年也成了低保户,但真正享受低保待遇的只有3个人。2007年上半年,周德家得到救助金900元。

周德因为人老实,在当地的人际关系很好,他所在的小队住户几乎都是他的朋友。因此,虽然家中有3个病人没有儿子,但大家都主动帮忙,体力活都有人帮着干,邻居家里有好吃的也会送来。

(根据作者2007年7月8日访谈记录整理)

从案例10-5和案例10-6可看出,低保家庭在获得社会救助的同时都得到了持续的民间救助。而民间救助较之社会救助,对贫困者的帮助是物质和精神两个层面的,且更为直接。

(二)藏区农村佛教寺院对“五保户”和低保户的救助

虽然藏传佛教在藏区传播甚广,但课题组调查的云南迪庆藏族自治州与青海果洛、玉树州相比,前者的宗教影响远远不如后者。相比较而言,云南迪庆藏族自治州的旅游业发达,每年前往的国内国际旅游人数众多,因而当地藏族农牧民的市场化观念相对较强。青海果洛、玉树州地处偏僻,藏传佛教寺院分布密集,几乎每个乡都有不少寺院,宗教气氛浓厚。每年,这些寺院都会施行针对“五保户”、低保户等贫困人群的慈善救助。近些年,青海果洛州、玉树州有些寺院的寺院经济发展迅速,随着寺院经济实力的提升,有些寺院用于当地慈善事业的资金也迅速增长。

案例10-7 下拉秀乡的寺院

青海玉树州玉树县下拉秀乡共有寺庙9个,每个寺院每年都有慈善救济活动。如龙西寺现有3家牧场,300多头牦牛,在州里有几间门面是小卖部,同时还做运输生意。全寺共有阿卡400多人,由尼智活佛主持。龙西寺的阿卡学校现有学生80多人,寺中供养的老人、孤儿、残疾人四五十人。因龙西寺规模较大,经济实力雄厚,其每年的救助活动也较多。全乡中如果家里有人去世,经济状况一般的家庭寺院资助100元,贫困家庭寺院资助200元。针对下拉秀乡民政局认定的“五保户”和贫困家庭,每年每户资助100元。此外,乡中20多个“五保户”还可以每年额外平均分得一车牛粪。乡政府的敬老院每年也可得到一车牛粪。所有“五保户”和孤寡老人、残疾人来寺里看病拿药都是免费。“五保户”去世时的天葬、念经全部免费。2006年,下拉秀乡的乃尕寺将募捐来的25吨米和面平均分配给全乡1200户贫困家,平均每户150斤。如果以平均一家5人计算,其救助人口达到了6000人。此外,龙西寺等有能力的寺院还接收生活不能自理的老人,寺院里派专门的阿卡进行照看。同时,还有不少老人在寺院周围留住,一来,烧香祈愿很方便;二来,如果有病有困难找寺院就能得到热情的帮助。

(根据作者2007年7月12日访谈记录整理)(www.chuimin.cn)

案例10-8 称多县的寺院

青海果洛州称多县共有23座寺庙,1个尼姑庵。政府核定人员是820人,实际人数已经超过了2000人。当地信众面广,几乎人人信教,且该县有3个乡镇盛产虫草,所有寺庙仅仅出租草皮费一项的年收入就达到了100多万元。因寺庙经济实力较为雄厚,每年都会修路、架桥、救助国家敬老院的孤寡老人,寺庙免费给信众看病发药。2006年,实力最强的土登寺花费了20多万元,色康寺花费了30多万元用于慈善活动。1996~1998年当地连续遭受了严重的雪灾,使得当地许多牧民成了绝畜户或少畜户。据介绍,这些绝畜户或少畜户在得到国家救助的同时基本也都得到了寺庙的资助。此外,一些在国家“五保”范围之外的残疾人、孤寡老人和孤儿也被送到庙里养着。每年,称多县的敬老院都能收到寺庙赠送的牛粪、食品,药品并提供免费念经;一些特困户还能得到寺庙按人头分发的粮食和食物。当地老百姓有困难到寺庙去,也肯定能得到帮助。

(根据作者2007年7月10日访谈记录整理)

从案例10-7和案例10-8中可以看出,青海玉树、果洛州的寺院慈善事业做得有声有色,涉及范围也较为广泛,在当地农牧民中产生了很大的影响,寺院的威望也很高。而且,近些年的寺院慈善活动规模和投入资金都表现出了上升趋势。主要原因一是寺院经济的发展,二是寺院活佛或相关人员从内地、香港、外国等地得到的捐赠也越来越多。

案例10-9 结古寺

青海玉树州玉树县结古镇的结古寺是镇上规模最大的寺院。据结古寺寺管会成员介绍,寺内现有僧人500人左右,在结古镇上拥有5个小卖部和1个茶叶批发店,小卖部主要经营日用品。1年1个小卖部可盈利50万元左右。寺院还有3个宾馆。最大的有70多个房间,每年盈利30万元左右;一个有20多个房间,每年盈利17万元左右;剩下的有30多个房间的宾馆出租给别人经营,每年的承包费是10万元。寺院有13间门面房出租,出租费是每月1000多元。寺院还有草场和一些牛羊,草场上的虫草也给寺院带来了不少的收益。结古寺还有3个天葬场,一般和尚念经的价格是每人每天5元,2006年结古寺得到的捐款收入是40万元左右。结古寺现有1辆东风车、1辆农用车和1辆切诺基。

寺院资金分配上:每个和尚每个月可得到100元,早饭由寺院提供,如果出去念经的话,中、晚餐也由寺院供应。寺院挑选了有经济头脑且懂藏语汉语的僧人在小卖部工作,其中最大的40岁,最小的21岁,他们每人每月收入是400元,寺管会成员每月的收入是每月500元。

寺院每年都有慈善救济活动,主要对象是民政局的敬老院还有贫困家庭,多的时候慈善资金能达到10万元以上。目前寺里已经收留了七八个政府“三不管”的孤寡老人,六七个家里不管送到寺里的残疾人。结古寺计划在2008年建立自己的敬老院。以收留穷困的孤寡老人为主,同时还包括孤儿、残疾人等。

当问及为什么结古寺想建自己的敬老院时,寺管会成员认为,一是扶危济困,做善事是寺院的分内之事;二是目前结古寺周围就住着不少从不同地方搬迁过来的生活困难的孤寡老人和残疾人。他们的居住条件很差,缺乏照顾。如果寺里建了敬老院,他们就能住得好些,寺里也可以专门派人照料他们的基本生活。

(根据作者2007年7月13日访谈记录整理)

案例10-9仅计算寺管会成员介绍的具体数字,结古镇的结古寺每年可盈利近400万元,而寺里1年的所有成本不过百万左右。这是课题组在调研中见到的最具经济实力的寺院。据我们观察,结古寺的店铺和宾馆在整个结古镇最具规模和竞争力。因而,结古寺能每年开展广泛的慈善救济活动就不足为奇。

(三)寺院救助与社会救助的融合及发展趋势

本章案例和课题组的实地调查证实,极具藏区特色的青海果洛州、玉树州的寺院慈善救济活动已经颇具规模且已经与政府的社会救助产生了自发融合。

首先,救助对象的一致。

青海果洛州和玉树州中具有一定经济实力的寺院都计划创建自己的敬老院,且国家敬老院和贫困的低保家庭、“五保户”都是寺院每年慈善救助的主要对象。在自然灾害发生时,受灾家庭在得到国家救助的同时也能得到来自寺院的帮助。众所周知,藏传佛教在藏族社会生活中有着不可忽视的巨大影响。早在吐蕃赤松德赞统治时期就有了“三户养僧制”,时至今日,许多藏传佛教寺庙中的僧尼还都是由家庭供养。据介绍,寺院中的敬老院最初是源于照顾寺中年老没有了经济来源又无人照顾的僧尼,后来开始接收信众中无人照顾的孤寡老人。从我们的调查中发现,凡是规模较大、具有一定经济实力的寺院都已经建立或正在筹备建立敬老院。敬老院所接收的老人主要来自寺院本地的信众,除一定比例的“五保户”外,也有家庭贫困、子女无力照顾的老人。

根据调查,无论寺院大小、有无自己的敬老院,都常常会主动向民政敬老院捐赠粮食,冬天提供取暖用的牛粪,免费或低价为去世的“五保”老人天葬、念经,等等。而“五保”老人都是很虔诚的信徒,有了寺院的关注,在精神上能得到更大的安慰。寺院之所以会有这样的动机和行为,主要是由于藏传佛教所宣扬的教义、教礼,使寺院每年要量力做出一定的善举。在我们调查中,有的藏区农牧民信徒奉献给寺院的布施达到了其收入的20%左右。之所以比例如此之高,是因为寺院也在一定程度上担负起了医疗、养老等社会福利责任。例如,信众中的老人在生活上有困难时,寺院也认为有责任进行帮助,如免费看病给药、免费念经等。此外,藏区的寺院众多,虽然可能寺院间的宗教派别不同,但都希望自己寺院的信众越来越多,所以彼此之间也存在一定的竞争关系,这就使得寺院具有通过慈善事业扩大自己影响的倾向。

其次,政府民政部门与寺院在敬老院方面的计划性联合救助。

在我们调研的地区,已有的敬老院模式主要有三种:国家民政部门出资建设的敬老院、国家民政部门和佛教寺院联合出资建设的敬老院、佛教寺院独立设立的敬老院。国家民政部门和佛教寺院联合出资建设的敬老是政府民政部门与寺院合作,共同开展的救助活动。但是这类敬老院在敬老院总数中所占比例很少。究其原因,主要是双方共同出资后导致敬老院最终产权的归属不清晰。从我们的调查中得知,敬老院的地皮、盖房等基础设施建设的先期投资需要大量的资金。在实际运营中,因为每个入住的“五保”老人都有政府提供的“五保”供养金,而且都加入了农村医疗救助,所以敬老院的正常运营经费并不是很高,无论是地方政府的民政部门还是当地有一定规模的佛教寺院都有能力使之正常运转。而一旦合资的敬老院建在寺院旁边,时间一长,寺院通常会认为敬老院的不动产属于寺院所有。对外,农牧民也常常误认为是寺院建立的敬老院。所以,如果建设敬老院的财政资金能够到位的话,民政部门是不会选择和佛教寺院共同出资建立的。在我们的调查中,民政部门和寺院共同出资建立的敬老院主要是当地政府在地方配套资金无法筹措而寺院又有实力并积极参与情况下的被动选择。

最后,社会救助和寺院救助相互补充。

对于民政部门而言,受经济发展水平和财政支出额度的限制,目前农村地区的救助水平非常低,救助覆盖面非常有限。在救助供给和需要救助群体的需求差距很大的情况下,藏区佛教寺院的民间救助就成为社会救助的必要补充。对藏区“五保”老人而言,即便有了“霞光计划”,藏区农村的“五保户”也不可能全部进入民政敬老院。而寺院敬老院不失为不能入住民政敬老院的“五保”老人的最好选择。从国家颁布的《农村“五保”供养工作条例》看,成为“五保户”的条件较为严格,农村中还存在大量生活困难、子女无力照顾的贫困老人,这些人虽不是“五保户”但却可以被寺院敬老院接收。

此外,并不是所有的寺院都具有较好的经济收入来源,一些规模小、自养能力弱的寺院,其自身的老年僧尼生活问题都很难解决。因此,有的地方民政部门也将确实有生活困难的老年僧尼纳入了低保或“五保”范围。例如,果洛州在2007年将412位生活无着落的老年僧尼纳入“五保”范围,使之享受每年国家提供的“五保”供养金。

虽然社会救助和民间救助出现了许多交叉与融合,但民政部门和寺院都认为相互真正合作非常困难,还是要各干各的。民政部门的工作人员大都认为,寺院的慈善救济活动不能固定,指望不上,不好管理。而且在日常管理工作中也没有对寺院救助活动予以登记和管理。总的来说,当地民政和宗教部门对寺院慈善救济活动的规模、信息并不十分清楚。

大部分寺院僧人认为,民政部门并不愿意与寺院合作实现共同救助。例如,寺院自建敬老院本身是好事,但审批程序很复杂麻烦,与其在协调上浪费时间和精力还不如做些实事。鉴于此,今后很长一段时间内,青海果洛州、玉树州的社会救助与民间救助的真正合作很难开展。但是,青海果洛州、玉树州的寺院救助力量应得到政府的重视,对此如何引导、有效利用、规范管理是需要今后认真探讨研究的问题。

四、相关结论和政策建议

基于课题组2007年在藏区农村对“五保”供养制度、农村最低生活保障制度以及民间救助的调查、分析和研究,得到的结论主要有:

藏区农村“五保”供养制度在近年有了很快的发展,虽然平均救助水平还略低于全国平均水平,但初步实现了应保尽保。尤其是伴随着“霞光计划”的推进,政府对“五保”集中供养工作越来越重视,财政支持力度逐年增加。藏区农村国家敬老院的新建、改扩建提高了“五保”老人集中供养率,真正改善了“五保”老人的生活质量,其成效是有目共睹的。但现实中也存在着资源利用不足,民政部门对敬老院软环境和老人精神需求重视不够、供养标准不高等问题。

藏区农村最低生活保障制度也于2007年全面实施。据调查得知,“一户保一人”、“分户保”、“合户保”等方式以扩大保障覆盖面的做法较为常见。虽然农村藏区最低生活保障制度的现实实施与制度设计存在差异,但这种结合当地实践的变通使得基层尤其是村一级干部的工作效率得到提高,制度执行效果得到一定保证,而且在群众中也得到普遍认可。因课题组调查时藏区农村低保制度刚刚实行不到一年,执行中指标缺口大,保障标准低,管理运行效率不高,群众监督不足等问题也较为明显。

藏区农村社会救助水平的提高虽然很快,但因目前中央和地方财力有限、社会救助水平低、覆盖面窄等问题在短时间内无法真正解决。因而,传统的扶贫济弱、积善行德的民间救助是社会救助很好的补充。尤其是青海果洛州、玉树州的寺院因寺院经济发展良好,慈善救助活动颇具规模,涉及的范围也很广泛。虽然寺院救助形成了正规社会救助的很好补充,但政府相关部门却对此相关信息掌握不全,没有给予引导和管理。在当地如何有效利用和管理寺院救助,处理好社会救助与其之间的关系需要进一步调查研究。

在上述主要结论的基础上,相关的政策建议为:

第一,藏区农村的贫困面大、贫困程度深,地方财力有限,建议加强中央财政对藏区农村社会救助的转移支付力度。从而进一步提高“五保”供养水平和农村最低生活保障水平,逐步将更多的贫困人口纳入低保范围。

第二,加强藏区农村“五保”供养制度和农村最低生活保障制度运行的管理工作,以提高运行效率。村一级的基层管理方法和管理水平的提高也应予以足够重视。另外,农村最低生活保障制度应更多地引入农牧民的参与和监督,实现动态管理,以体现公平、公正、公开的原则。

第三,弘扬和鼓励民间救助,正确对待寺庙救助,整合救助资源,以提高救助效率和效果。

我国目前及今后很长一段时间内的农村救助水平还很低,只能停留在生存救助水平上。而对于只能依赖于社会救助的孤寡老人等特困人群而言,民间救助也就意义重大,不可或缺。与此同时,政府如果能有效整合民间救助资源,将之纳入社会救助的通盘考虑之中,成为社会救助的有效补充手段,也将有益于构建和谐社会。因此,社会救助和民间救助的有效融合将有助于提升救助效率和救助效果。具体的政策建议为:

(1)建议地方民政部门了解藏区佛教寺院慈善救助活动的内容和具体规模。目前,地方政府的宗教局负责当地藏传佛教寺院的监督等管理工作,对于各个寺院的救助活动,有的宗教局有相关统计有的没有。由于寺院救助活动与民政救助工作有一定的相互关联,地方民政部门对之进行相关统计比较合适。

(2)在条件许可的情况下,民政部门可将寺院的救助活动纳入民政工作的总体布局中。目前的情况是,民政部门和寺院有救助资源相对集中的倾向。在当前非常低的救助水平和有限的救助覆盖面下,还有相当数量需要救助的群体缺乏应有的救助,如果能将寺院救助能力和民政工作互相补充,定会提高救助的效率和救助效果。

(3)增加民政部门和寺院在救助活动上的有效沟通,有利于双方提高救助水平和工作效率。民政部门现有的固定救助有农村低保、“五保户”供养、敬老院等,临时性救助多为冬令、春荒的粮食救助和出现自然灾害后的救灾工作。通常,寺院对民政部门的救助范围和救助活动所知不多,仅根据对当地群众常常是信众的了解确定救助对象。如果加强双方的沟通可使得寺院的救助对象与民政部门的救助对象互相补充,有利于扩大救助覆盖面。

参考文献:

1.郝时远、王延中:《中国农村社会保障调查报告》,方志出版社,2009年版。

2.洪大用、房莉杰:《困境与出路——后集体时代农村“五保”供养工作研究》,《中国人民大学学报》2004年第1期。

3.江亮演:《社会救助的理论和实践》,桂冠图书公司,1990年版。

4.景天魁、毕天云:《从小福利迈向大福利:中国特色福利制度的新阶段》,《理论前沿》2009年第11期。

5.李迎生、张朝雄:《农村社会政策的改革与创新》,《教学与研究》2008年第1期。

6.尚晓援、伍晓明:《中国农村孤儿保护体制的个案研究》,《中国青年研究》2006年第12期。

7.孙光德、董克用:《社会保障概论(第三版)》,中国人民大学出版社,2008年版。

8.唐钧:《中国的社会保障政策评析》,《东岳论丛》2008年第1期。

9.吴晓林:《中国“五保”养老的制度转型与科学发展》,《人口与发展》2009年第3期。

10.张秀兰等:《改革开放30年:在应急中建立的中国社会保障制度》,《北京师范大学学报》(社会科学版)2009年第2期。

11.张秀兰、徐月宾:《中国农村最低生活保障制度研究》,研究报告,2008年。

12.郑功成:《从国家—单位保障制走向国家—社会保障制》,《社会保障研究》2008年第2期。

(执笔人:丁赛)

【注释】

[1]吴晓林:《农村“五保”养老问题的研究综述》,http://www.caogen.com/blog/index.aspx?ID=325&page=3,2010年4月20日。

[2]《农村“五保”供养条例》第六条:“五保”供养的对象(以下简称“五保”对象)是指村民中符合下列条件的老年人、残疾人和未成年人:(一)无法定扶养义务人,或者虽有法定扶养义务人,但是扶养义务人无扶养能力的;(二)无劳动能力的;(三)无生活来源的。法定扶养义务人,是指依照婚姻法规定负有扶养、抚养和赡养义务的人。

[3]洪大用、房莉杰:《困境与出路——后集体时代农村“五保”供养工作研究》,《中国人民大学学报》2004年第1期。

[4]民政部:《2008年民政事业发展统计公报》。

[5]吴晓林、万国威:《新中国成立以来“五保”供养的政策与实践》,http://www.caogen.com/blog/index.aspx?ID=325&page=3。

[6]《农村“五保”供养条例》第九条:“五保”供养的内容是:(一)供给粮油和燃料;(二)供给服装、被褥等用品和零用钱;(三)提供符合基本条件的住房;(四)及时治疗疾病,对生活不能自理者有人照料;(五)妥善办理丧葬事宜。“五保”对象是未成年人的,还应当保障他们依法接受义务教育。

[7]《农村“五保”供养工作条例》第十一条:农村“五保”供养资金,在地方人民政府财政预算中安排。有农村集体经营等收入的地方,可以从农村集体经营等收入中安排资金,用于补助和改善农村“五保”供养对象的生活。农村“五保”供养对象将承包土地交由他人代耕的,其收益归该农村“五保”供养对象所有。具体办法由省、自治区、直辖市人民政府规定。中央财政对财政困难地区的农村“五保”供养,在资金上给予适当补助。

[8]《上半年我省“五保”供养水平稳步提高新建和改扩建敬老院工作进展顺利》,http://www.qhmz.gov.cn/contents/4/3048.html。

[9]迪庆藏族自治州民政局文件,2007年。

[10]《民政部召开蓝天计划和霞光计划启动工作视频会议》,http://www.gov.cn/gzdt/2006-12-28/content_481875.htm,2006年12月28日。

[11]民政部:《2007年民政事业发展统计报告》。

[12]郝时远、王延中:《中国农村社会保障调查报告》,方志出版社,2009年版。

[13]云南、青海农村最低社会保障制度工作安排。

[14]《云南2007年追加财政预算2.8亿专门用于农村低保》,《云南日报》2007 年4月30日,http://www.gov.cn/gzdt/2007-04-30/content_602925.htm。

[15]云南、青海农村最低社会保障制度工作安排。

[16]对家庭收入的核定根据:

家庭纯收入=种植收入+养殖收入+多种经营收入+其他各项收入-生产成本(包括各项税费)

人均纯收入=家庭纯收入/家庭常住人口

[17]《关于称多县农村牧区居民最低生活保障工作进展情况的汇报材料》,2007年。

[18]2007年7月15日对青海玉树州称多县歇武镇牧民村三社社长才让达吉的访谈。

有关如何突破贫困陷阱:滇青甘农牧藏区案例研究的文章

第六章生态移民工程中的贫困风险[1]内容提要:本章基于青海省藏族生态移民村的实地调研发现,在生态移民工程中,生态移民不能再按原有方式生产与生活,而且在新定居地的收入能力又尚未形成或有待提高,因此他们在新定居地面临着很高的沦为贫困人群的风险。本报告旨在讨论生态移民工程中的贫困风险问题。本次调查的果洛州玛沁县的河源新村与沁源新村即分别陆续迁入了来自本州玛多县和来自本县昌麻河乡的生态移民。......

2023-11-28

第一章导言一、选题背景和研究目的减少贫穷,是联合国千年发展目标中的一个重要项目,也是中国改革开放30年中政府和公众关注的一个主题。据此估算,同年中国农村贫困发生率为26%,城镇贫困发生率为2.2%;2006年,二者分别降至24.5%和1.4%。近年来,一些国际性的扶贫专题研究结果显示,中国改革初期的农业发展和此后国民经济的快速增长,是以往成功实现大规模减贫的主要推动力。......

2023-11-28

中国内地的市场化进程同样也加快了藏区的市场化进程,使得农牧民更加广泛、深入地参与到市场交易过程中。事实上,中国内地市场经济的发展,人均收入水平的持续提高,以及同期发生的经济全球化带来的中国经济融入世界市场,显著地带动了藏区经济的市场化进程,使得藏区农牧民更加广泛、更加深入地参与到整个市场经济活动中去,对其经济生活和社会生活产生了深刻的影响,同时也显著地提高了他们的生活水平。......

2023-11-28

第八章云南、青海藏区的义务教育研究内容提要:在整个藏区,一场以普及义务教育为主旨的“两基攻坚”工作已经全面展开,在我们所考察的云南迪庆州和青海玉树、果洛藏区,这项工作成为地方政府重要的目标责任,因而形成了非常显著的运动化特征。由于云南和青海藏区的文化交流和经济发展状况各异,导致两地居民在对待适龄子女入学的态度上差异较大,从而造成两地义务教育普及工作难度不一。......

2023-11-28

第十二章雪灾防范的制度与技术——青藏高原东部牧区的人类学观察内容提要:本章以青藏高原东部牧区的两个村子个案,考察了当地雪灾防范的制度和技术在过去百年间的变化过程。雪灾防范的制度和技术受到自然环境变化和人类自身社会发展理念不断演进的影响。受到高海拔和特殊气象条件的共同影响,降雪是青藏高原上一年四季均可见到的天气现象。......

2023-11-28

第四章全球化市场中云南藏区松茸产业的可持续发展——基于价值链方法的讨论[1]内容提要:本章采用价值链的分析方法对云南松茸产业进行了比较全面的介绍。本章的分析重点集中在松茸产业的发展与提高当地采集者的收入水平方面。云南省的中甸等藏族群众聚居区盛产松茸,包括采集松茸在内的采集经济深刻影响着云南藏族群众的经济收入和社会生活。中国产松茸约占日本市场90%的份额。......

2023-11-28

藏区之所以社会经济发展速度比较缓慢,并不是农牧民“观念落后”或行为非理性的产物。在这里,我们碰到的是经济学的一个经典的“社会困境”问题:个人的理性行为可能导致集体的非理性结果,解决之道重在制度设计。......

2023-11-28

同时还发现,西部边远地区广播电视的快速普及,国家“西新工程”和“广播电视村村通工程”的全面实施,极大地丰富和提高了农牧民的精神文化生活,随之而来的新需求和新问题同样也应该引起有关部门的关注和重视。......

2023-11-28

相关推荐