第一章导言一、选题背景和研究目的减少贫穷,是联合国千年发展目标中的一个重要项目,也是中国改革开放30年中政府和公众关注的一个主题。据此估算,同年中国农村贫困发生率为26%,城镇贫困发生率为2.2%;2006年,二者分别降至24.5%和1.4%。近年来,一些国际性的扶贫专题研究结果显示,中国改革初期的农业发展和此后国民经济的快速增长,是以往成功实现大规模减贫的主要推动力。......

2023-11-28

第七章 改善农牧藏区贫困妇女的健康[1]

内容提要:本章基于青海、甘肃和云南藏区的实地调研发现,藏族农牧妇女面临的传染病、妇科疾病和孕产期照料不足的问题,多与贫穷相联系。妇女健康服务,恰恰是藏区发展和扶贫计划实施中的薄弱环节。一方面,公共卫生服务供给系统缺少足够的运行经费、性别平衡的乡村服务网络、有效的激励机制和良好的服务能力;另一方面,多数农牧妇女及其家庭成员既欠缺必要的健康知识和信息,又未具备基本的卫生习惯,还由于受财务和时间的限制,尚未充分利用现有的卫生服务。结果在相当一部分家庭,存在贫穷和疾病之间的恶性循环,并进而造成贫穷的代际传递。这就需要政府采取有针对性的干预措施。云南和甘肃藏区的某些初级卫生保健制度的创新,提供了政策改进的可能性。

Abstract:Based on the fieldwork conducted in rural Tibetan inhabited areas in provinces of Qinghai,Gansu and Yunnan,this chapter finds that infectious disease,gynecologic disease and inadequate antenatal care that women in agriculture and pastoral farming have been suffering are closely related to poverty. Health services for women turn out to be a weak point in development and poverty reduction programs in the Tibetan areas.The public health service provision system lacks operational funds,gender-balanced rural service network,effective incentive structure,and adequate service capacity,while rural Tibetan women and their families have no sufficient health knowledge/information and proper sanitation in their daily life.In addition,the existing health services for women are not yet effectively used because of financial and time constrains.These factors have led a considerable part of agricultural and pastoral households into a vicious circle of poverty and illness.Such a situation may create conditions of intergenerational poverty transmission for poor families.Therefore,government efforts to tackle these problems with well targeted measures are urgently needed.In this regard,the various institutional innovations in elementary health services in Tibetan areas in Yunnan and Gansu presented in this paper may provide useful examples for policy improvement.

对于贫穷和疾病的关系,近年来国内的文献多半强调“因病致贫和因病返贫”的现象。世界卫生组织(WHO)欧洲地区办事处组织的卫生体系案例研究表明,贫穷本身就是疾病的一个原因。[2]“贫病交加”,也可以说是从动态的角度,描述个人或人群陷入“贫穷”和“疾病”恶性循环的过程。正因为如此,某些与贫穷相联系的疾病,需要医疗手段和社会经济干预措施相配合,才可能有效防治。“因病致贫和因病返贫”的现象反映的是,穷人和社会保障不足的人群(即脆弱人群)在利用卫生服务时,由于支付能力所限而陷入困境。在这种情况下,卫生体系本身实质上就成为贫穷的一个原因。那么,改革卫生筹资和服务供给制度,减少和排除穷人和脆弱人群利用卫生服务的障碍,将具有“一石二鸟”的功效:既有助于改善穷人和脆弱人群的健康,又有助于缓解贫困。

以往对藏族聚居区农牧妇女健康的研究,或从医学角度侧重于妇科疾病分布状况的阐述,或从人类学和社会学角度揭示劳动分工与妇女社会地位的影响,但极少探讨与贫穷相联系的疾病对藏区农牧妇女健康的威胁以及对其家庭贫困程度的加深和造成贫穷代际传递的作用。[3]鉴于此,本章将藏区农牧家庭的中青年已婚农牧妇女作为重点考察对象,扼要说明那些与贫穷密切相关的疾病对她们的健康威胁,确认她们特有的卫生服务需求以及面临的服务获得障碍,探寻排除这些障碍的途径,并由此引申出政策性的结论。为了实现这一研究目的,2006~2007年,笔者在对藏族聚居的甘肃农牧区、青海牧区和云南农区的调研中,集中访问如下机构和个人:①县妇联、卫生局、计生委、县医院、妇幼保健院和疾病控制中心(防疫站)。②乡镇卫生院、个体诊所和药店。③村卫生员和50岁以下的农牧家庭主妇。此间还收集了调研县政府的年度工作报告,以及卫生局和防疫站的工作简报。本章所涉及的调研地区信息,主要来源于这些访谈和工作文件。除此而外的重点参考文献可大致分为3类:一是国际卫生组织(WHO)和中国卫生部发布的报告及会议文件;二是20世纪40年代出版的一些著名社会学家和历史地理学家的藏区调研著作;三是20世纪50年代以来有关藏区卫生状况的调查报告和藏族妇女口述史。

一、妇女健康状况与贫穷代际传递的关联

“贫穷的代际传递”指的是,处在不同生命周期的穷人的困境会在世代交替中延续。通俗地说,穷人的下一代可能依然贫穷。农牧家庭的主妇,既是农牧业生产的主要劳动力,又是家务劳动的主要承担者,而且还照料着全家人的营养和健康。她们的健康状况既影响全家的生计,又关系到家庭的生活环境和卫生习惯,同时还直接影响下一代的体质和智力发展。贫困母亲往往由于营养不足和健康不佳而孕育和生产先天发育不良的儿童。此后即便对发育不良的儿童施加健康干预,“预后”效果也会大打折扣。儿童健康不佳,必然影响其知识和技能的学习效果。这样的儿童成人之后极可能工作能力低下,并因此而收入微薄,甚至难以保证其家庭获得充分而又全面的食品营养,从而难以维护所有家庭成员的健康。如此这般,又把类似的循环传递给下一代。鉴于此,提高贫困妇女的健康水平,对于贫困地区乃至整个国家而言,将不仅有助于缓解现时的贫穷,而且还有助于防范和减少未来的贫穷。对于单个贫困家庭而言,无疑也有助于阻断贫穷的代际传递。

问题是,贫穷对男性和女性获得良好的健康都是一个重要障碍,这里为什么没有强调男性健康?这因为,一是妇女因其特有的生育功能而对下一代的健康产生的影响更大;二是女性在现实社会文化生活中所处的不利地位,使得她们为获得良好健康而遭遇的困难更多。2006年和2007年,世界卫生组织在将性别视角引入公共卫生的两个决议中先后指出,在许多社会中,妇女较少获得卫生信息、保健服务和资源,这就增大了她们的健康风险。因此,需要调整现有的卫生规划和政策,注重扭转妇女由于性别歧视所处的特殊劣势,促使卫生服务供给系统回应她们特有的保健需求,以便在显著改善妇女健康的同时,促进性别平等。[4]

与传统的汉族乡土社会不同,妇女在藏族社会享有财产权。在婚姻关系中,男子入赘女家和女子嫁入男家同样普遍。因此,藏族妇女在家庭资源分配和使用方面的权利远高于一般汉族农村妇女。[5]不过,藏族农牧妇女在接受学校教育、获得卫生信息和保健服务等方面,相对于本族男性却处于不利地位。在20世纪60年代之前的传统藏族社会,除少数特例外,平民的正规教育多在寺院进行。对于绝大多数妇女和女童而言,只有女尼才有接受这类教育的机会。也就是说,平民的正规教育与藏传佛教经典的学习联系在一起。然而在藏区,尼庵远非僧寺那般多,女尼的数量与男僧相比自然也是少数。[6]此外,女性信众的地位低于男性。20世纪40年代末期的一项甘南藏区调查表明,“拉卜楞寺平常禁止女子进去”,“许多宗教的仪式,女子是禁止参加的”。[7]宗教文化中的性别地位差异在现实中的一种反映,是对女性生命的估量低于男性。例如,当时若发生命案,一般按照藏族民间法中的“赔命价”方式来了结。在甘南藏区,一个平民的“命价”是40头牛马,而一个同阶层的女子的“命价”则减半。在青海藏区部落的习惯法中,也有相似的规定。[8]

这种社会文化中实际存在的性别歧视,至今仍留有遗迹。1990年的全国人口普查结果显示,藏族女性受教育人数和比重都远远低于男性:女性识字率为17.6%,男性识字率为44.3%;女性每千人具有小学及以上教育程度的人数为169人,尚不及男性的一半。[9]2003年,西藏自治区的成人(16~65岁)女性文盲/半文盲率达62.6%,比男性大约高出17个百分点。[10]最近10年,笔者在其他藏区的农牧村庄调研中,不仅屡屡碰见不识字的家庭主妇,而且也常常看到没有上学的适龄女童,即使在开放程度相对较高的甘南牧业藏区也不例外。例如,2006年,笔者在夏河县牙利吉乡阿纳行政村访问村民斗格扎西(音),得知他有4个孙子、1个孙女,孙子全部上学,孙女在家劳动。问及为何不送孙女上学,他奇怪地反问:“那谁去放牛呢?”在此,受教育机会上的性别不平等可谓一目了然。

文盲和半文盲即意味着被排除在阅读和文字交流的世界之外,因而极有可能在社会政治经济活动中陷入边缘化状态。藏族农牧家庭内部的劳动分工,则又加剧了妇女在社会经济交往和信息获得方面的劣势。笔者曾多次询问农牧民有关劳动分工的问题,频率最高的回答是:“妇女在家干活,男人出外找钱。”即使男女一起从事农牧业生产或采集药材及野生食物,出售产品却多半是男人的事务。例如,在青海生长虫草的牧区,每到虫草采挖季节几乎都是全家出动,但是在虫草交易市场上却不见妇女的踪影。在一些儿女尚幼的单身母亲家庭,出售产品和购买用品时会求助娘家兄弟代劳或陪伴。

“外出”意味着有信息交流的机会,可是农牧妇女忙碌的家务和生产活动本身即对她们外出形成约束。20世纪初问世的《玉树调查记》曾有这样的描述:“西番女子多而男子少,故一切劳苦操作之役,皆女子职之。”[11]此后,有关其他藏区农牧社会的调研著作亦有类似记录。从中不难了解到,从养育子女料理家务,到打柴背水修墙造屋,及至农田管理放牧牛羊,妇女皆为主力。[12]到现在,交通条件的改善和一些农业机械的采用,部分地减轻了农区妇女的劳动强度。但牧区的生产和生活状态却变化不大,妇女的劳动依然繁重。进一步讲,在高寒、偏僻、基础设施和社会服务薄弱的环境下,农牧藏区的劳动生产率和家务劳动效率不高,家庭主妇从早忙到晚。因此,她们通过外出获得现代健康知识、寻求卫生服务信息和利用卫生服务的机会也少于男性。

需要说明的是,决定健康和寿命的除了职业因素外,还有性别、生理、家庭遗传和个人行为等多种因素。尽管女性面临上述种种不利条件,但是她们的平均预期寿命依然高于男子。例如,2000年,西藏农牧人口的平均预期寿命为男性62.8岁、女性65.7岁(同年全国的平均预期寿命为男性73.1岁、女性77.5岁)。不过,正因为社会文化中存在着对女性的实际歧视,农牧妇女在获得卫生服务方面比男性遭遇的障碍更多,她们的生活质量较低。对于处在同一社会群体而性别不同的人群来说,寿命的长短与生活质量的高低并不能完全画等号。

藏区农牧居民日常面临的传染病风险,同样威胁着妇女的健康,结核、肝炎、菌痢、肺炎(流感并发症)、包虫病和性病,都是当地的多发病。此外,高原慢性病,如心脏病和高血压等,也是当地的常见病。妇科疾病以及妊娠和分娩期间的危险因素,则是农牧妇女特有的健康风险。有效预防和控制这些疾病,无疑有助于降低农牧妇女的健康风险和提高她们的健康水平。要做到这一点,在很大程度上有赖于公共卫生服务的供给,而公共卫生领域恰恰是政策可以直接发挥作用的空间。在这一领域,针对农牧妇女的需求改善卫生服务,帮助她们克服不利社会文化因素造成的信息获得和服务利用障碍,有效促进自身健康,即可作为阻断贫穷代际传递的一个切入点。

二、阻碍穷人有效防治传染病的因素

传染病的流行与传播不仅有流行病学的原因,而且有社会文化因素的影响。虽然非贫困人口也可能罹患传染性疾病,但是贫困群体被传染的风险高于非贫困群体。居住环境、安全饮水、卫生习惯和卫生服务的可及性,都是决定个人患病风险(传染和非传染性疾病均包括在内)的因素。居住条件不良,缺少安全饮水、卫生习惯差和卫生服务获得不易,恰恰是贫困人口面临的问题。或者说,这也正是贫穷的特征。这些特征在藏族农牧人口当中,尤其是在游牧群体当中,都不同程度地存在。因此,他们的患病风险之高,超出全国平均水平。这一点,从藏族农牧人口的平均预期寿命低于全国人口十多岁的现象中,可以得到印证。

60多年前,社会学家李安宅在分析边远地区传染病流行的现象时,曾引用当时的教育部部长朱家骅的讲话作为解释:“边疆同胞都生活在大自然里,空气好,阳光足,身体原该是很好的,为什么沙眼病特别多,花柳病和其他传染病也很普遍呢?这是因为没有医药卫生的习惯,弄得犯了病而只得拖延下去,以致一天一天地传染起来,强者竟成孱弱。”[13]虽然,当前流行的传染病种类与那个时代有所不同,但这段解释点出的社会因素对疾病流行的影响,仍或多或少地存在。

20世纪50~70年代,农牧藏区3级卫生网的建立,以及通过人民公社集体生产组织推行的“爱国卫生运动”,使一些烈性传染病如天花、霍乱和鼠疫得到控制甚至消除。自20世纪80年代起,改革开放和经济全球化导致的社会经济转型,给疾病预防带来了新的挑战。农牧藏区开放程度提高,居民生活方式发生变化,人口流动频率增加,加之草原过度放牧导致生态环境恶化以及气候变暖等因素,一些曾经被控制的传染病卷土重来甚至严重蔓延,例如肺结核、肝炎和性病。2003年春天SARS疫病在北京爆发之前,全国疾病预防系统非但没有强化,反而由于公共投资严重不足而大为削弱。农村基层卫生服务机构赖以依托的集体生产组织解体,与市场经济相适应的公共卫生运行机制尚未健全,疾病预防体系的社会动员和组织能力随之下降。[14]这些问题,在SARS防治过程中充分暴露出来。此间尽管农牧藏区并未遭到SARS“入侵”,但在疫病阻击过程中,当地疾病预防机构左支右绌,整个系统能力之薄弱显露无遗。

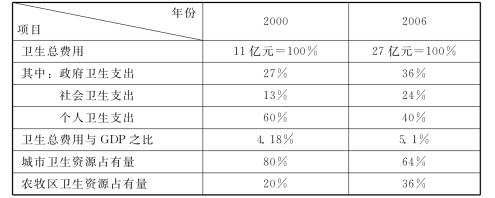

对于中国社会经济转型时期的卫生政策,2002年10月中共中央、国务院发布的《关于进一步加强农村卫生工作的决定》,可谓一个历史的转折点。2003年的SARS事件,则在事实上成了转折的催化剂。自那以后,公共卫生投资大幅度增加(见表7-1),农村新型合作医疗制度(简称“新农合”)迅速推向全国,一系列卫生扶贫和重大公共卫生项目开始实施。仅从2009年始,就有6个项目在全国范围内启动:农村妇女乳腺癌、宫颈癌检查项目和增补叶酸预防神经管缺陷项目,15岁以下人群补种乙肝疫苗项目,百万贫困白内障患者复明工程,以及农村改水改厕项目。[15]

表7-1 2000~2006年青海卫生资源总量和结构的变化

资料来源:李增浩、李晓东:《青海卫生资源总量增长结构优化》,《健康报》2007年1月31日。

在卫生政策调整过程中,农牧藏区公立卫生系统受益明显。以青海藏区为例,首先,在2003~2007年,省政府对藏区卫生系统硬件投资达4.2亿元。其中包括134所州县医疗卫生机构、213个乡镇卫生院和980个村卫生室的房屋建设以及1.3万件基本诊疗设备,还有30辆县级巡回医疗车和110辆乡镇卫生院流动卫生服务车。其次,2003~2004年,全省30个藏区县(市)全部被纳入“新农合”试点范围。2008年,农牧民参合率达到96%。再次,从2003年起,省卫生厅每年组织两支医学专家服务团和城市百名医师支援牧区医疗队到藏区巡回医疗,并安排13个省级医疗卫生单位对口帮扶玉树、果洛、黄南藏族自治州医院和藏区10个国家级贫困县医院。最后,藏区防治鼠疫、结核病、乙肝、性病等重点传染病的力度得以强化,免费治愈的结核病患者累计1.2万人,免费接种乙肝疫苗的适龄儿童累计28万名。[16]

这里需要强调指出的是,疾病控制的有效性,不仅有赖于卫生服务网络,而且还取决于社区(居住点)、住户和个人的参与。无论是从卫生服务的供给方还是从需求方来看,在市镇和乡村之间、农区和牧区之间,居住区位相对便利与相对困难的住户之间、不同性别和年龄的人群之间,疾病控制的力度和有效性都有明显的区别。在这些方面,现有的文献和统计资料极少涉及,因而也就成为我们课题组调研的一个着力点。为了便于说明藏区农牧妇女面临的传染病预防、治疗和照料问题,本节将围绕结核病控制展开讨论。

结核病的重新蔓延和流行是一个世界性的难题。世界银行最新发布的预测数据表明,在联合国提出的千年发展目标中,关于2015年结核病发病率在1990年的基础上降低一半的目标不太可能实现。[17]近20年来,结核病的控制业已成为一项全球性的公共卫生行动。据世界卫生组织的《2009年全球结核病控制报告》,全球的结核病发病病例从1990年的660万例增加到2007年的927万例。此间中国每年的结核病发病病例仅次于印度而位居世界第二位。尤其值得注意的是,2007年,中国的耐多药结核病例为11.2万例,约占全球同类病例总量的22.4%。[18]2009年,全国的活动性肺结核病人共计450万,其中80%的病人在农村地区。[19]为了实施2001~2010年全国结核病防治规划,中央财政从2001年起每年投入4000万元,并于2004年增加到近3亿元,用于提供肺结核免费药品、提高病人发现率、加强健康教育、改善培训和诊断条件等活动。同时,地方政府也加大了对结核病防治经费的投入。中国的结核病防治行动还得到了广泛的国际支持。[20]笔者在藏区调研中注意到,所有调研县都得到了国际组织的帮助。有的获得了日本政府的药品援助,有的获得了全球艾滋病、结核病和疟疾基金提供的设备,有的得到了加拿大国际发展部或比利时达米恩基金会的结核病控制项目,等等。有些项目县,正是由于国际援助,才开始了结核病免费治疗的先例。尽管如此,农牧藏区的结核病控制状况仍不容乐观。

首先,西部欠发达地区大多数地方政府的财政状况不佳,在结核病控制项目执行过程中,地方配套经费往往不到位,以至于难以深入推行防治活动。例如青海的玉树县,截至笔者走访县疾控中心时(2007年7月1日),当年的配套经费尚无一文,项目运行主要靠外援支撑:比利时达米恩基金会提供的经费用于病人管理,全球基金提供的经费用于培训县乡医生和村卫生员。2002 ~2006年,免费药品由日本援助项目提供。自2007年始,药品费用转由中央财政承担。至于健康教育,只是限于在学校办讲座或是趁节庆日散发省里分来的宣传资料。

其次,目前在国家推荐的5种一线抗结核药物中,3种需要通过肝脏代谢,造成的肝损害率约在10%左右。[21]据青海省兴海县的防疫人员介绍,有的药品还会对患者造成胃损害。在病人服用抗结核药物期间,如果未根据其身体反应状况添加保肝保胃药品,那么治好了肺结核的人却可能因为肝和胃的损害而丧失劳动能力。这种情况,使得一些肺结核患者对于是否就医而犹豫不定。进一步讲,虽然抗结核药免费,但肝功能检测和保肝保胃药品则要付费。甘南藏族自治州卓尼县防疫站站长介绍,做一次肝功化验收费30元,多数患者为此不愿意做化验,肺结核治疗期间的肝功能监测就无从谈起。这就需要国家对结核病防治投入更多的资金,以便将免费制度延伸到必要的辅助预防和治疗项目。

再次,即使有足够的公共投入,农牧藏区现有的疾病控制系统也由于其运行效率不高,达不到有效组织和动员卫生服务机构、乡村社会组织和农牧民主动采取措施来预防结核病的要求。与沿海农村相比,藏区的新农合起步较晚,管理粗放,定期体检尚未纳入免费服务项目。笔者在调研中得到的结核病统计,依据的只是病人就医的记录,已发病但尚未就医的患者实际上并未进入疫情监测。与建立定期体检制度的地方相比,农牧藏区的病例漏报率必然较高。而且,调研县疾控中心能够提供的数据还缺少性别统计。在这种情况下,显然难以做到尽早发现患者并予以治疗,也谈不上及时针对相关高危人群采取预防措施,更不可能对女性患者尤其是育龄妇女予以特别照料,因而难以有效遏制结核病的蔓延。据卓尼县防疫站站长2006年8月份的估计,肺结核和肝炎病例的漏报率大约为30%~40%。1993~2003年期间,卓尼县被纳入世界银行第5批卫生贷款项目(通称“卫Ⅴ”项目),内容就是结核病防治。项目执行期间,全县的人包括牧区居民都知道,可以免费检查和治疗肺结核,结核病防治有了起色。项目一结束,肺结核的流行还是遏止不住。依这位站长所见,当地患者当中,男性比女性多,因为男性外出和社交频率高于女性,感染的可能性较高(同时他也承认,男性患者的就诊率可能高于女性,才会造成这种印象);青壮年患者比其他年龄组多,这还是因为他们流动性较强;老年患者多为肺结核复发病人。此外,越穷的人家肺结核患者越多。

此外,国内外有效防治结核病流行的一个经验,是以初级卫生保健为基础。在我们调查过的地区,卫生系统最薄弱的环节正是初级保健。尤其是青海高寒牧区,初级保健服务远远不能满足疾病预防需求:一是缺少足够的激励机制,促使乡镇卫生院定期为牧民提供上门服务。二是乡镇政府和村委会也欠缺足够的动力,组织公共预防活动并动员牧民参与。例如,牧民夏季草场居住点的生活垃圾随处可见;即使是在冬季定居点,也无粪便和其他垃圾处理措施;在移民新村,居民的院子多半未设厕所,村口虽有公厕,但因居民尚未养成如厕习惯而未加使用。因此,牧民居住环境普遍卫生状况不良。三是多数牧业村的卫生员受教育程度低,培训时间短,而且自身尚未养成有助于预防传染病的卫生习惯,实际上不足以胜任基层健康促进的职能。还值得注意的是,村卫生员当中绝大多数都是男性。例如,玉树州称多县共有57个村级卫生与计划生育站,每站1名卫生员,女性只有3名。男性卫生员即使传播一些卫生知识,也由于社交方便而优先告知男性村民,这使得妇女在获得卫生知识和信息方面处于更加不利的地位。

最后,结核病的有效预防和治疗,还需要住户的参与和患者的配合。其中的一个关键环节,是健康行为的改善。这需要长期而细致的健康教育和督导,以及住户生活水平的实质性提高和居住区公共服务设施的改善。可是,这些必要条件在藏族聚居的农区村庄和住户中极少存在,在高寒牧区则更为稀有。尤其值得注意的是:①在工业化的餐饮器具引入藏区之前,藏族家庭成员各有自己专用的木碗,无形中有助于预防肺结核传染。而今随着食物结构的变化,搪瓷、塑料和玻璃等材质的器皿成套进入住户的餐桌,可家庭主妇对保留个人餐具专用的传统未加注意,结果这一生活习惯逐渐消失,肺结核患者家庭成员的健康风险相应增大。②虽然,一些患者家庭的主妇已经知道,餐具消毒可以预防其他成员感染。但在缺少管道供水的居住点,家庭用水主要靠妇女背运,难以满足清洁用具的需求,加之燃料缺乏,消毒措施很难长期落实。③与生活用水不便和燃料不足有关,多数农牧家庭尚未形成必要的卫生习惯,结核病患者的家庭成员相继感染的案例实属常见。笔者走访的患者也许对此司空见惯,谈论起来近乎漠然(见案例7-1)。其中,只有少数患者明了家庭内部应当采取的预防措施,但对于改善社区卫生环境的必要性则不甚了解。

案例7-1 河源新村访谈

“河源新村”是青海省果洛藏族自治州的一个移民村,居住着150户从玛多县扎陵湖乡(黄河源头)搬迁到玛沁县的居民。新村共有村民637人,其中女性为227人。村落距离果洛州政府和玛沁县政府所在地大武镇大约2公里,交通很方便。移民村的行政隶属关系未变,玛多县扎陵湖乡卫生院派来一位名叫胡彦平的女医生在移民村卫生室工作。小胡的父亲原为玛多县医院院长,退休后定居西宁。2000年,小胡从青海医学院妇科获得大专文凭后进入玛多县疾控中心工作。2004年,小胡转到扎陵湖乡卫生院后,就脱产到西宁进修成人本科的妇科临床课程,2006年学业结束便到河源新村来了。她会藏语,认识村里所有居民,所以和扎陵湖乡派来的妇联主任尕藏卓玛一起,为笔者的访谈做向导和翻译。

村里的住户多为因灾或因病致贫的无畜户或少畜户。2007 年7月笔者到访时,村里统计的总劳力为287人。男性劳力有的返回故乡放牧,有的到玛沁县城及周围牧场做工。所以,笔者见到的居民多为妇女、老人和儿童。据小胡介绍,肺结核在搬迁以前的居住点就严重流行。迁来的住户当中有一户孤儿,父母皆因肺结核亡故,3个孩子全被传染,现在果洛州医院住院治疗。最近新发现的结核病人又有五六个,这些患者都在玛沁县疾控中心取药治疗。

笔者走访的第一位村民名叫索南宽卓,41岁,丈夫于2006年因肝癌去世。她有一个女儿,自己还为3名孤儿做了“假日妈妈”,那几个孩子放假后会到她家来。索南宽卓家原有10多头牛、60多只羊,搬迁之前早就卖掉了。出售牛羊所得共2万多元,在丈夫去世前后全部花光。政府为她在县城安排了一份环卫工的工作,每月工资460元。索南宽卓愿意搬到新村来,因为生活比以前方便,还知道了很多事儿。关于身体健康的知识就听说了不少,例如不要随地吐痰,厨具应当洗干净,妇女平时应当清洗下身,经期要使用卫生巾,等等。

我们访问的第二家女主人名叫屯错,43岁,家有7口人。她和丈夫(42岁)育有5个儿女,最大的18岁,在乐都县上初中;最小的10岁,在玛沁县城上学前班。她家搬迁以前把40多头牛和100来只羊都卖给了留下的放牧户,共得1万多元。这些钱用于看病、买家具和孩子上学。家里的长期病人是她丈夫,曾患脑膜炎,如今依然虚弱。笔者到访那天,他又看病去了。眼下,这个家庭主要依靠政府每年发放的6000元搬迁补助款为生。

第三位访谈对象名叫旦增阿毛,她与丈夫离异,前夫已经再婚走了,她自己带了一双上小学的儿女住在新村。大儿子已经20岁,在乐都县上高中,那里的学校质量比果洛的好。旦增阿毛10多年前得过肺结核,在玛多县时就治好了,治病花了3000多元。现在说不上有什么病,就是虚弱,干不动活儿,所以整天在家待着。她淡淡地说,前夫也得过这个病,乡里的干部没人得肺结核,因为他们知道怎么预防。

(根据作者2007年7月4日访谈记录整理)

肺结核流行的严峻状况,在全国卫生统计中也得到反映:[22]2003年,肺结核发病率为52.36/10万;2008年,发病率增加到88.52/10万。从社会性别视角考察,这些指标并未反映出妇女感染结核病导致的隐性负担。世界卫生组织强调:“由于结核病主要影响从事经济活动和生育期妇女,因而疾病也对其子女和家庭造成极大影响。”[23]案例7-1,既显示出这种影响如何深重,也更加清楚地表明,结核病的流行不但与贫穷相联系,而且也与防治行动中的地方政府、社区和住户的参与不足以及卫生系统的功能薄弱相关。这就需要将卫生防疫、医疗手段和扶贫措施相结合,全民动员采取行动。

(1)中央和省级政府继续增加对农牧藏区公共卫生的投入,取消对州、县政府提供项目匹配资金的要求。

(2)在西部大开发计划中设立专项资金,继续投资于农牧区的基础设施和公共服务,改善农牧民居住环境,修建安全饮水设施,探索可行的垃圾处理方式。

(3)改善卫生系统的激励机制和管理制度,增强卫生服务供给能力。

(4)通过广泛的社会动员,以农牧民喜闻乐见的方式,持久地开展健康知识和信息传播行动。

(5)探索可行的节水卫生办法,以农牧妇女作为主要推广对象。

(6)从儿童学前班开始,培育农牧藏区居民的卫生习惯。

三、有助于贫困妇女获得妇科病防治的制度安排

妇科病在藏区农牧妇女中普遍存在。2003年,笔者在西藏江孜县调查时从计划生育办公室得知,在采取节育措施的农牧妇女当中,罹患生殖器官疾病的占一半以上。不过,这个统计并非从普查得来,根据当地医务人员的估计,实际情况只会更严重。[24]事实上,在1998~2007年,包括城镇妇女在内的全国妇科病检查率一直未超过40%,我们的调研省也是如此(见表7-2)。倒是甘南藏区的卓尼县妇幼保健站,由于获得了爱德基金会(中国基督徒民间团体)的妇女病防治项目,于2006年在全县17个乡镇卫生院开展普查,因此能够提供准确度更高的数据。[25]当年1~5月份,妇科普查4940人,患病率达64%。妇科疾病直接影响妇女的生存质量和生殖健康,无疑不利于下一代的孕育。这类疾病的控制,不仅有赖于运行良好的卫生服务网络,而且还需要政府和全社会的支持,以及组织起来的基层妇女的参与。从这个角度来看,笔者在调研中注意到,一些有助于贫困农牧妇女获得妇科病防治的制度安排已经出现。

(1)云南迪庆藏族自治州在强化3级卫生服务网的同时,通过村级妇女组织网络,促进了妇女保健知识的传播(见案例7-2 和7-3)。2000年,本课题组曾对迪庆农牧村庄的卫生服务和需求做过专题调查,那时候,当地已经建立乡镇卫生院与村委会共建行政村(中心村)卫生室的制度,但驻村的医务人员与农家卫生员的联系还没有制度化。[26]现在,乡镇卫生院通过驻村医生对农家卫生员的指导,提高了村级卫生服务水平;农家卫生员在不同居民点的分布,则拓展了卫生服务网络的覆盖面。尤其是,在村级卫生服务网络中配备了女性农家卫生员,还在每个村民小组设置了妇女小组长。这种制度安排,对于农牧妇女获得健康知识和信息,以及主动参与疾病防治,产生了明显的促进作用。

(2)爱德基金会以购买服务的方式,与卓尼县妇幼保健站签订妇女病防治合同,通过精细的项目管理,改善了公立卫生机构的激励机制。首先,使妇幼保健站站长和工作人员都明确地理解了项目的目标要求:检查率为全县已婚妇女的60%~70%,妇科疾病患者的就医率达到80%;宫颈糜烂患者的就医率达90%,治愈率达80%;同时开展妇女健康知识宣传,使人群知晓率达70%。其次,县乡妇幼保健骨干通过项目资助,到甘肃省妇幼保健院参加培训,并将所学用于培训乡镇和村级妇幼保健人员,从而提高了整个系统的业务能力。再次,借助项目配备的小型器械,把普查服务送到乡镇。又次,根据服务获得者的签字,以及目标管理考核结果,获得项目拨款。最后,县保健站定期派人下乡督导,爱德基金会还根据项目计划派员作阶段性评估。项目执行期间,妇幼保健站既增添了设备和运行经费,又得到了省和县卫生行政部门的重视,业务量也显著增加。与冷清的县医院妇科门诊相比,妇幼保健站充满了活力。

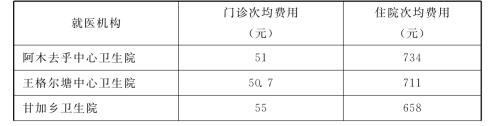

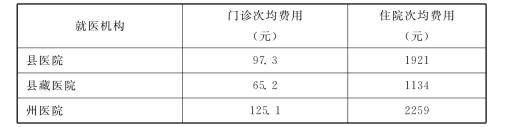

(3)爱德基金会项目中包括对贫困妇女的医疗救助因素。有相当一部分贫困妇女即使查出病症,也会因家庭资源分配优先儿子和丈夫而放弃治疗(见附录案例2)。这类案例,在笔者近10年的藏区调研中毫不鲜见。2006年,甘南藏区乡镇卫生院和县医院的次均门诊费用在50~100元之间(见表7-3)。卓尼妇保站对查出妇科病的患者收费如下:阴道炎患者药品费用20元;附件炎患者若要达到好转,大约需要医疗费200~300元;对宫颈糜烂患者微波治疗1次收费30元,病情最严重的Ⅲ度糜烂患者需要治疗2~3次,余者治疗次数递减,Ⅰ度糜烂患者至少需治疗1次。据保健站站长介绍,接受妇科病普查的妇女当中,大约10%来自贫困家庭。为了促使她们接受治疗,爱德基金会要求实行医疗救助。妇幼保健站在开展普查工作的头5个月救助了45名宫颈糜烂严重的患者,对她们实施1次微波治疗酌情收取5元钱或干脆免费。

值得一提的是,在妇幼保健项目的实施过程中,还有一个被忽视甚至被遗忘的女性人群,那就是丧偶、离婚妇女。在每个调研县,笔者都遇到一些丧偶的妇女,她们的丈夫或因病去世,或因车祸丧生。此外,还有少许单亲家庭的主妇是离婚妇女。这些单身母亲虽有娘家兄弟或父母支持,但多数还是落入生活贫穷的境地,而且处于社区事务的边缘。卓尼县一位丧偶的中年妇女说道,她想供养自己的儿子上大学,所以想找经济条件好的男性再婚。可是这样的男性并不愿意娶她这样带着两个小孩又有特殊要求的女子,所以她只能自己想办法供孩子念书。虽然丈夫在世的时候她就查出宫颈糜烂并治疗过,但没有治好。现在她还受妇女病的折磨,只是既没有心思也没有钱去治疗。可见,公共卫生项目的设计必须顾及不同类型的群体,以便采取有针对性的措施,惠及边缘人群。

在藏族聚居区当中,农区与牧区相比人口居住相对集中,交通较为便利,开放程度较高,卫生系统的妇幼保健服务能力较强。本节陈述的制度安排,只是在部分农区实现,至今还不具有代表性,但至少提供了改善农区妇幼保健政策的备选方案。或者说,这些制度创新可以作为提高这些地区妇幼保健系统服务效果的先导。至于适宜牧区的妇幼保健服务模式,还需要地方政府、卫生服务机构以及非政府组织的项目设计者进一步探索。

案例7-2 村妇女主任

拉姆央宗是云南迪庆藏族自治州香格里拉县建塘镇吉迪行政村的妇女主任,47岁,1967年从中甸(香格里拉县原名)一中初中毕业。像她这样的受教育程度,在相同年龄的藏区农村妇女中并不多见。拉姆央宗说,这是因为父亲的支持,他曾经担任村长,比一般村民见多识广。这个决定使拉姆央宗至今受益,她在担任妇女主任的同时,还兼任村里的计划生育宣教员,承担人口和计划生育统计工作,负责督促适龄儿童上学,以及为住户内部和住户之间调解纠纷。拉姆央宗做了7年村妇女主任,2006年,政府将她的误工补贴从每年1000元提高到3000元。吉迪行政村共有村民2700人,其中成年妇女总共660人。村里有17个村民小组,每个小组都有妇女小组长。拉姆央宗的宣传和统计工作都是与妇女小组长一起做的,这些妇女干部也都带头计划生育。她自己只有一双儿女,因家里劳力不足,一直没让女儿上学,前两年招了个女婿也是文盲。全家的现金收入大部分都用在儿子身上,儿子在云南经济管理学校上学,还准备上大专。拉姆央宗说,只要儿子能考上,全家将继续供养他。

近几年,拉姆央宗的宣传工作重点一是动员孕妇住院分娩;二是对妇女宣传经期卫生知识。村里妇女的常见病是腹痛、胃疼和腰疼,自己不清楚具体原因,猜想那可能是生小孩落下的病,或是背水累的,或许还是妇科病。以前妇女生小孩都在家里,经过这么多年宣传,加上有两个妇女在家分娩后婴儿死亡,现在越来越多的临产妇女都去镇卫生院分娩。拉姆央宗的外甥媳妇难产,还是在县医院生产的,3天花费2000元。县城正是建塘镇政府所在地,距离吉迪村30多公里,拉姆央宗和丈夫(42岁)经常轮流去城里办事,顺便买些盐巴和砖茶回来,往返一次车费16元。

(根据作者2007年6月26日访谈记录整理)

案例7-3 香格里拉的村级卫生服务网

香格里拉县吉迪村的村委会大院里有间卫生室,村医名叫和卫东。他是纳西族,老家在本县上江乡,父母都是农民,供他上了迪庆卫校,1994年毕业到东旺卫生院工作了10多年。夫人杨先菊也是纳西族,是建塘镇卫生院的妇幼保健专干。2006年年初,和卫东调到建塘镇卫生院,随即被派到吉迪村卫生室工作。吉迪村分成3个“居住片”,每片配备1名农家卫生员,由和卫东负责联系和指导。3名农家卫生员年龄都在50岁以上,其中有1位女性。每个农家卫生员每月可以从县民政局得到160元基本生活补贴,从州卫生局得到200元卫生服务补贴。此外,还可以在村里挣到少许服务费。2006年2~5月,每个农家卫生员每月净得服务费30元左右,加上政府补贴,月收入不足400元。这与金沙江边的农家卫生员相比,收入低得多。那里门诊量较大,每个农家卫生员每月光是服务费就净得500元。和卫东的工资每月1800元,由建塘镇卫生院发放。

吉迪村卫生室的日门诊量最多10来人,少则2~3人。这里一般村民的常见病是胃炎和胆囊炎;年轻妇女的妇科常见病是盆腔炎和附件炎;中老年妇女的常见病是阴道炎和宫颈炎。和卫东他们的任务,是提供妇幼保健服务和治疗常见病。遇上难以诊断和治疗的病人,他就开转院单介绍到建塘镇去。

笔者循着和卫东提供的线索,在建塘镇卫生院找到他夫人杨先菊。杨先菊介绍,建塘镇辖84个自然村,共19630人。其中15~35岁的女性有5000多人,35岁以上做过绝育手术的妇女有600多人。她负责指导卫生院下派到村里去的5名村医(和卫东是其中之一)筛查高危孕妇,每月1~10号筛查一次,发现之后就动员她们到县医院分娩。县里得到国家的“降消项目”,对高危孕、产妇住院分娩有补贴。她们如果在县医院分娩,顺产只需支付150元,剖宫产支付500元。建塘镇还有两个村得到爱德基金会的项目资金,建立了村卫生室。杨先菊每日还出半天门诊,就诊者最多每日20人,最少不到10人。据她所见,香格里拉农村妇女的常见病一是缺铁性贫血;二是宫颈炎和附件炎。镇卫生院还没有做过妇女病普查工作,妇科检查一次收费30~80元。她在门诊只要发现宫颈炎患者,就介绍她们去县妇幼保健院治疗。镇卫生院还负责儿童发育状况监测,每年对1~3岁的儿童检测两次,对4~7岁的儿童检测一次。至于镇上流动人口的防疫防病问题,卫生院不管,他们归县里的“流动人口办公室”管理。

(根据作者2007年6月26日访谈记录整理)

表7-2 2007年西南、西北地区妇女病检查情况

资料来源:卫生部:《中国卫生统计摘要》,http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/zwgkzt/ptjnj/year2008/7.htm,2009年9月8日下载。

表7-3 2005年甘肃省甘南藏族自治州夏河县抽样农牧户平均就医费用

续表

资料来源:夏河县卫生局:《关于新型农村合作医疗基线调查工作的汇报》,2005年10月15日。该项调查的总样本为270户(1539人),选自3个乡(每乡9个村,每村10户)。在样本户当中,人均收入不足800元的贫困户占10%。

四、贫困孕、产妇的保健服务利用率缘何不高

近30年来,包括中国在内的发展中国家政府和公众越来越重视贫困儿童的营养、健康和教育,并把这类人力资本投资作为切断贫穷代际传递的主要干预手段。[27]不过,对于贫困家庭中那些先天发育不良的儿童而言,这些措施虽然有“预后”作用,但毕竟属于迟到的干预,其效果终究会由于一些难以校正的先天不足因素而大打折扣。若要保证儿童有一个良好的生命开端,必须妥善照料孕妇及胎儿的健康。同理,减贫战线也必须依照人类的生命周期“前移”到胎儿发育阶段即生命形成、孕育和新生之际。更具体地说,减贫行动应从“产前照料”开始。

世界卫生组织把产前照料定义为,在妇女受孕、妊娠和生产期间,为保障孕妇、胎儿乃至新生儿的健康而提供的包括教育、咨询、筛查、治疗和监测等一系列卫生服务。[28]为了保障每一位孕妇都能获得必要的产前卫生服务,欧洲国家一方面实行产前照料免费制;另一方面,通过正规医学教育建立基层接生员队伍,将产前服务网络延伸到最为贴近孕妇生活的社区。这些国家现有的医学证据显示,通过产前照料程序尽早发现危险因素,针对孕妇和胎儿的个体需要,补充营养素或予以药物治疗,并对服务的供需双方进行教育和咨询,对于促进母婴健康效果显著。[29]相形之下,发展中国家财力薄弱,只能根据本地特有的流行病、卫生目标的优先序、现有的资源以及服务需求者的偏好,来确定例行的产前照料服务包,并建立相应的组织系统。为此,世界卫生组织还专门设计了简便易行的服务模式以供参考。

我国的“孕、产妇保健”和“优生优育”的理念就包含着类似产前照料的思想。当前,在城市居民,尤其是非贫困群体那里,国家卫生部推行的孕、产妇保健服务包已经成为家庭的自觉需求。它不仅属于住户支出中的优先项目,而且也是城市卫生机构竞相争取供给许可的一种业务。然而在农村贫困地区,卫生服务质量和便捷程度都远远不及城市。贫困妇女当中,既有自幼发育不良者,又有成年营养不足的人,加上贫困家庭普遍欠缺健康知识,且又支付能力低下,除非万不得已,绝不利用卫生机构的服务。因此,贫困家庭的母婴健康均无保障。与此相关,农村孕、产妇和新生儿死亡率都高于城市。也许正是出于这个原因,卫生部并未在贫困地区设定较高的母婴健康标准,而是明确地以降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风为目标,自2000年起,组织实施孕产妇系统管理项目(简称“降消项目”)。[30]项目包括的主要服务内容,是在妇女妊娠至产后28天的期间内,进行早孕检查、不少于5次的产前检查、消毒接生以及产后访视。显然,贫困孕、产妇能否从这一项目受益,直接取决于她们对这些服务的利用程度。这也正是笔者在青海果洛和玉树两个藏族自治州调研的一个焦点。本节的讨论,即以青海调研中获得的信息为基础。

玉树和果洛地区皆在“降消项目”覆盖范围之内。通过项目的实施,当地妇幼保健服务设施得到明显改善,但牧区妇女并未充分利用这些服务。例如,据果洛州玛沁县卫生局的统计,[31]2006年孕、产妇系统管理率为49%。依笔者调查所见的情况判断,即使是这样一个统计比例,也有高估的可能。一方面,果洛州府坐落在玛沁县城,与周边县份相比,该县的卫生服务水平要高一些;另一方面,牧民居住分散但基层卫生服务网络薄弱,监测和统计功能也相应低下。反映在妇幼保健统计上,报告的指标只有百分比而无绝对数。笔者在玛沁、达日、玉树和称多4个县调研时,都曾多方搜寻妇科病普查和孕、产妇保健服务的原始统计而不得。不过,无论上述统计准确与否都反映出一个事实,那就是有相当一部分孕、产妇没有利用全程保健服务。个中原因何在?这就是笔者在调查中反复探索的一个问题。

从服务供给来看,当地在孕、产妇保健网络的组织建设、激励机制设置和服务质量保障方面,都存在一些亟待解决的问题。首先,孕、产妇保健网未延伸到村,服务远离住户。虽然大多数行政村都有卫生员,但由于性别和业务能力所限,很难针对孕、产妇的需求,提供教育、咨询和访视等服务。以果洛州的达日县为例,全县33个村卫生员当中无一女性。按规定,村卫生员承担儿童计划免疫、疫情上报、计划生育宣传和村民日常保健的任务。为此,每人每年可从财政领取1200~1400元的报酬。尽管数额不多,但在贫穷的牧区这是一笔稳定的现金收入。女性牧民几乎得不到这个机会,除了识字率低这个因素以外,在村落公共事务缺少发言权也是一个不可忽视的原因。现在的问题是,由当地社会风俗和妇女的社会心理决定,孕、产妇若非遭遇危难,仅仅出于对身体隐私的顾忌,就不情愿接受丈夫之外的本村男性提供保健服务。而走村串户的民间大夫,多为男性,加之缺少必要的卫生设施,很少提供孕、产妇保健服务。进一步讲,牧区教育发展滞后,越是偏僻的村庄,卫生员受教育程度越低,其卫生知识和医术也就越难满足孕、产妇保健需求。笔者注意到,即使是卫生员的妻子怀孕和分娩,也未完全利用孕、产妇系统管理服务(参见案例7-4)。

案例7-4 卫生员夫妇如何选择孕、产妇保健服务

玉树州称多县珍秦乡2村距县城100公里左右,笔者在村里走访过一位产后不足4个月的妇女。她名叫斡毵(音),丈夫江永才让就是本村的卫生员。31岁的江永才让没有上过学,但曾在寺院做僧人,认识藏文。还俗后,村委会派他去州人民医院学西医3年,又去囊谦县学过4个月藏医。这番经历,使他对产前检查的认知水平高于一般村民。在夫妇俩的3个女儿出生前(斡毵是带着1个女儿嫁给江永才让的),江永才让都曾带妻子去县里的妇幼保健站做过一次检查,然后根据检查结果决定分娩地点。斡毵说,住处离乡镇和县城都很远,家里经济条件又差,生小孩只有难产才会去医院。大女儿出生时,夫妇俩因事先知道胎位不正,选择到州医院分娩。老二和老三则都在自家帐篷降生,接生的是从邻村请来的一位老年妇女。在妻子分娩时,江永才让曾在一边用药消毒。然而他对妻子平时的腰背痛和头疼的毛病却束手无策。每到斡毵痛苦得实在不能忍受的时候,就去县里看一次大夫,因为她认为乡卫生院的医疗条件不如那里。

(根据作者2007年7月16日访谈记录整理)

在孕、产妇保健服务网中,乡镇卫生院尚未有效发挥枢纽功能。牧区地广人稀,交通不便;牧民居住分散,出行不易。从村委会驻地的牧民“冬窝子”(冬季居住点)到乡镇卫生院,少则20公里,多则50公里以上。多数情况下,牧民的夏季牧场至少距离卫生院40多公里。公社时期,卫生院的医务人员或来自乡间,或以“马背医生”的形式送医上门,既了解服务对象的健康状况,又容易建立医患之间的信任。现在,年青一代的医务人员多来自县城干部家庭,或者是自己把家安在了县城。平日以坐堂候诊为主,有空就往县城跑,与牧民的联系极少有社会交往的支撑。这样,乡镇卫生院既无村卫生员贴近村民的特点,又无县卫生机构的技术优势,旁边还有个体医生和寺院诊所的竞争,倘若没有服务特色,就难免被牧民冷落。笔者走访玉树县下拉秀乡卫生院时,只见七八位工作人员在打扫庭院,座谈将近40分钟还不见一人来就诊。转而去百米之外的龙西寺诊所,便看到20多位患者挤在诊室求医。在达日县建设乡二大队(此地沿用公社时期的称谓),卸任的老支书介绍说,村民若在本乡看病,多半都会找个体藏医扎坚。笔者从寺院的僧医、个体藏医扎坚和私人诊所的医护人员那里得知,他们既无儿童计划免疫的任务,也不做妇科业务。可见,这正是乡镇卫生院的“用武之地”。问题是,公立卫生机构最为欠缺的,正是促使医务人员积极服务于牧民的激励机制。这从值班制度的执行状态中即可看出来。笔者去玉树州称多县歇武镇调研时恰逢周日,事先获知卫生院共有14名员工,但在院内呼唤探寻良久却无人接应。相形之下,即使在午餐时间,个体医生噶玛江措的诊所里也有一男一女两名工作人员轮流值班。

县一级妇科技术力量薄弱,欠缺应急反应能力。20世纪六七十年代,玉树果洛地区的卫生机构虽然房屋设备简陋,却因有北京、西安和青海医学院分来的毕业生行医,在牧民中享有医术优良的美名。特别是妇科、儿科和内科,还能吸引周边县里的居民来就医。1984~1985年,科技人员流动渠道逐渐放开,这些外来医生全部奔向大城市或东南沿海地区。用达日县人民医院前院长耿尼大夫(藏族)的话来说:“县医院的技术力量一下子降到乡镇卫生院的水平,这个损失到现在还没有恢复。”他认为,虽然省里的医疗队每年在文化、科技、卫生“三下乡”活动中会来巡回医疗一次,但满足不了当地日常的医疗需求。培养能够长期服务于本县居民的当地人才,提高县里的卫生服务能力才是根本。为此,他主张通过派人外出接受培训和开展对外合作项目,逐渐壮大县级卫生机构的服务能力。

在笔者看来,耿尼大夫的判断对于称多县也适用。该县共有4.7万人口,人民医院的妇产科兼具计划生育服务、孕产妇保健和妇科病治疗职能,可是妇产科仅有一位医生,只有接生时才有护士相助。这位大夫是汉族,玉树州卫校1996年毕业,曾在青海省二院妇产科培训一年,现在独自应对这许多业务实属不易。笔者到医院调研时偶遇一对年轻牧民,从50公里之外前来询问如何采用节育措施,却见这位妇科医生不能用藏语与他们沟通。还是笔者从走廊找人做翻译,才帮助这对小夫妻听懂了医嘱。可见,在牧区行医还需要具备医疗业务之外的藏语交流技能。此外,玉树果洛一些罹患疑难杂症的牧民,早有远行相邻藏区求医的惯例。笔者在玛沁县走访过的一位女性牧民,2003年患腰椎结核,就是去四川阿坝州府马尔康医院做的手术。她之所以舍近求远,是因为此前听一位懂藏医的居士说过,那里的医疗条件比本州医院强,而且大夫能用藏语和病人交流。

称多县医院妇产科的情况虽然在藏区属于少数,然而在大多数拥有县级妇科保健队伍的地方,队伍的“战斗力”却因保健机构分散而削弱。例如,玛沁县总人口仅4万人,达日县不过2.3万人,可是政府部门和公立服务机构的建制总是在向人口大县看齐。县医院妇产科与妇幼保健站“分家”,就是一个明显的例子。分家之后,每边都只剩4~5人,原本就力量薄弱的队伍连规模效益也丧失了(见案例7-5)。虽然,省政府给各县都配备了计划生育服务车和医疗服务车,可由此而来的流动服务一个乡一年只得到一次。至于针对孕、产妇的需求构建机动反应能力,在这些县就更谈不上了。笔者走访过的中青年牧业妇女,在身体严重不适的情况下,都是经家人设法运送到州、县医院求治的。

案例7-5 玛沁县县医院妇产科主要服务项目及价格

玛沁县县医院的医护和技术人员共计38人,妇产科现有4人,年龄在29~39岁之间。以前,妇保站与妇产科是“一套人马,两块牌子”,共有医务人员12名。2003年SARS疫情之后,妇保站与防疫站合并在一起,组建了疾控中心。县医院妇产科因之瘫痪,不得不用3~4年时间培训人员进行重建。笔者从妇科医生王桂花和德央(藏族)那里获知,她俩都是果洛卫校1996年的毕业生,曾在乡镇卫生院工作。调到县医院后,两人分别被派到青海省二院和红十字医院进修半年。她们科里的业务主要是计划生育服务、接生和治疗妇科疾病。经常诊治的疾病是附件炎、盆腔炎和宫颈炎,能做B超,但做不了刮片化验。至于产前检查,主要是用B超看胎位是否正常,做一次收费25元;此外还要听胎心,检查一次收费5元。输卵管结扎手术加麻醉共收费200元。产妇住院分娩若为顺产,收费大约200元,住院床位每日收取15元。产妇倘若难产,即转送州医院。

(根据作者2007年7月3日访谈记录整理)

进一步讲,牧民家庭对孕、产妇保健服务的需求受到如下限制。

第一,家庭成员普遍欠缺健康知识,尤其不了解通过预防医学实施孕产妇照料的作用。20世纪40年代,任乃强先生对游牧妇女产子之后的行为就有过形象的描述:“人与风露雨雪烈日相习久,体极顽健。妇人产子即自抱往水边浴之……无所谓‘月母子’也。”[32]如今的牧区产妇和新生儿得到的照料已相对改善,但孕妇也只是在觉察妊娠发生危险后才去检查,往往错过最佳干预时机。例如,住在达日县满掌乡卫生院附近的银措(39岁),生育子女5个都未做产前检查。不想第4个小儿出生后才发现先天性听力失聪,如今这位10岁的儿童成了聋哑人。

第二,若按服务包设计去卫生院或医院接受孕、产妇保健服务,牧民夫妇必须至少离家5~6次,每次耗费大半天甚至更长时间。家中若无老人,只能请人照管牛羊及其他家务。对于散居的牧民来说,如此获得保健服务的机会成本太高。(www.chuimin.cn)

第三,家庭现金支付能力的限制。就产前检查而言,即使服务免费,多次检查需要支出的交通费,便会使贫困孕妇放弃利用这些服务。至于住院分娩,即便有合作医疗基金报销和“降消项目”补助,必须自付的费用依然会显著影响贫困家庭的决策(见案例7-5)。笔者从达日县满掌乡布东村的根桑措(27岁)家,获知当地牧业妇女住院分娩的花费。根桑措的家离乡卫生院50多公里,距县城吉迈镇105公里。她的第3个小孩是两年前在县医院出生的,家里为此花费1000多元,从合作医疗基金得到500元的补偿。与此相对照,在2006年玛沁县的“降消项目”中,对30名住院分娩的贫困产妇共补偿医药费2500元,平均每人不足84元。假定她们此前的花费和报销的部分与根桑措的相似,自家还是要支付400多元,相当于本地贫困标准(年人均纯收入800元)的1/2强。可是,调研地区一般牧民家庭的人均现金收入还低于这个标准。

适当的产前照料,指的是对维护孕、产妇及其胎儿乃至新生儿的健康必需的卫生服务。虽然,降低孕、产妇死亡率和消除新生儿破伤风,对于保证个人享有一个健康的生命开端至关重要,但以此为目标的保健项目,毕竟强调的是生命的“存活”而非生命的健康。在青藏高原地区普及现代医学之前,藏族牧民的生命繁衍过程并无任何人为干预,一直以高出生率和高死亡率为特征。尽管能够存活的新生儿一般生命力较强,但这样的生育模式无疑对妇女、儿童和家庭福利造成严重损害。当今的生殖健康干预,已经取得降低孕产妇和新生儿死亡率的成果。然而,在存活的新生儿当中,先天发育不足或因分娩留下缺陷的情况并不鲜见。这些儿童不仅会由于疾病风险高于平均水平而导致家庭经济脆弱性增大,而且在成人后更容易落入贫困陷阱。这种现象的校正,如今显然不能听凭生命形成过程中的自然淘汰,而必须依靠产前照料程序保护胎儿健康。

保障贫困家庭的孕妇和胎儿及时获得这样的服务,有助于出生在这些家庭的个人获得健康的生命起点,从而也就意味着把减贫战线前移到生命形成之时。如此可见,保证每个生命都享有适当的产前照料,符合消除贫穷的社会目标。在经济全球化时代,农牧家庭出生的孩童成人后,将与生长在城里的同龄人乃至其他国家的同龄人“同场竞技”。缩小不同个人之间在产前照料方面的差距,将有助于降低先天的健康不均等,从而减少不同个人在人生起跑线上的差距。在这个意义上,保证每个生命都享有适当的产前照料,同时也符合社会正义原则。正因为如此,适当的产前照料可以视为一种社会价值产品(Merit Good),它对个人产生的益处符合社会的期望。或者说,这种产品(服务)的消费所包含的社会价值,并不以消费者本身的愿望和偏好为转移。[33]为此,有必要由政府采取行动,如同实施强制性义务教育一样来推行适当的产前照料。

五、政策性结论

本章针对严重影响藏区农牧妇女健康的传染病、妇科疾病和孕、产期照料不足等问题,分别探讨卫生服务的供给者和消费者群体在疾病防治中遭遇的困难和自身存在的不利因素。我们的调研表明,藏区农牧妇女面临的疾病威胁多与贫穷相联系。可是,健康服务特别是妇女健康服务,恰恰是藏区发展和扶贫计划实施中的薄弱环节。一方面,公共卫生服务供给系统缺少足够的运行经费、性别平衡的乡村服务网络、有效的激励机制和良好的服务能力;另一方面,大多数地方政府、社区和农牧住户对于清洁居住环境、防治疾病和妇女保健尚未给予充分的重视,因而也未主动参与健康促进活动。进一步讲,多数农牧妇女及其家庭成员既欠缺必要的健康知识和信息,又未具备基本的卫生习惯,还由于财务和时间的限制而未能充分利用现有的卫生服务。特别是,在农牧家庭内部资源分配中,男性相对于女性处于优先地位。当妇女的保健需求并非急性而且与男性家庭成员的需求发生冲突时,选择放弃的往往是妇女。因此,她们面临的健康风险高于男性。事实上,病弱的农牧家庭主妇不但难以给予全家良好的营养和健康照料,而且还会因其自身的疾病负担而加深家庭的贫困程度,并且容易造成子女发育不良,进而导致贫穷的代际传递。

云南藏区中的村级卫生网和妇女组织的发展,以及爱德基金会在甘肃藏区实施的妇女病防治项目表明,通过增加公共卫生投资和卫生服务机构管理制度的创新,明显地减少了农区妇女获得保健服务的障碍。这表明,只要针对农牧妇女面临的健康风险采取公共行动,妇女保健服务供给和消费领域中存在的诸多不利因素,是可以逐渐克服的。为了强化藏区发展和扶贫计划中的妇女健康促进环节,还需要政府采取如下干预措施。

(1)为了提高农牧藏区疾病预防的有效性,需要中央和省级政府继续增加对这些地区的公共卫生投入。同时,有必要以专项拨款的方式,促使地方政府继续投资于农牧区的基础设施和公共服务,改善农牧民居住环境,修建安全饮水设施,探索可行的卫生厕所建设以及粪便和垃圾处理方式。

(2)设立农牧藏区节水清洁技术研究项目,并通过县乡村行政渠道进行广泛的社会动员,以农牧妇女为主要推广对象,开展健康教育活动,促进农牧家庭居住和餐饮卫生状况的改善。同时,以农牧民喜闻乐见的方式,例如电视健康节目,持久地开展健康知识和信息传播行动。特别是,在学前班和中小学设立卫生课,从儿童教育开始,培育农牧藏区居民的卫生习惯。

(3)整合农牧藏区县一级妇科卫生服务队伍,更紧密地将计划生育、妇女保健和产前照料服务相结合,增强县、乡卫生机构的互补性和网络服务功能。省级卫生行政机构有必要设立专项技术援助,从设施配备、人员培训和组织管理制度创新等方面,以“硬件”援助和“软件”支持相结合的方式,强化牧区县级妇幼卫生服务机构的机动反应能力。这样才有可能在人口居住分散的牧区,对影响孕产妇、胎儿和新生儿健康的危险因素,及时有效地加以干预。

(4)将提高妇幼保健队伍的业务能力列入藏区扶贫计划,增加妇科卫生人员外出进修机会,促进不同省份藏区卫生机构之间的交流。例如,在海拔稍低的藏区特别是农区,妇科技术力量一般都强于海拔更高的地区尤其是牧区,因而有必要从前一类地区组织医务人员,到后一类地区从事培训和示范等援助活动。一方面,来自相邻藏区的援助人员适应高海拔环境的困难较小;另一方面,他们的卫生服务经验在受援地区实用性更强。进一步讲,低海拔农业藏区还可以方便地从省城获得卫生技术援助。从成本—收益关系来看,如此按照地区海拔梯度,采取逐步递进的方式组织“卫生下乡”活动,实际效果将优于从省城甚至直辖市组织医疗队长途跋涉,远行高海拔牧区短期巡回的办法。

(5)针对牧区乡镇卫生院欠缺流动服务动力的问题,尽快建立为牧民提供上门服务的激励机制。这不仅需要医务人员的敬业精神,而且还要贯彻严格的管理制度。例如,发放孕产妇保健全程服务卡、儿童计划免疫服务卡和传染病患者跟踪服务卡等,根据服务获得者的签字,以及目标管理考核结果,向医务人员发放公共卫生服务报酬和交通(燃油费)补贴。这类制度,通过“社区医生责任制”的形式,早已在浙江省贫困地区的淳安县推行。爱德基金会采用类似的管理模式,在卓尼县实施的妇女病防治项目中也收到了良好的效果。可以说,如果不能在公立卫生机构建立内在的激励和约束机制,政府无论增加多少投入,也难以使贫困孕、产妇受益。

(6)培养女性村级卫生员,以顺应藏族文化风俗的方式保证村庄(居住点)卫生服务的供给。进一步讲,对于藏区卫生队伍的建设,不仅要强调性别平衡,而且还需要把藏语使用能力列入医务人员考核指标。否则,“为牧民做好卫生服务”就很可能变成一句空话。

(7)在藏区孕、产妇保健项目中,把胎儿健康纳入目标管理。例如,针对青藏高原的流行病,对期望生育的妇女实行传染病筛查,预防性病、结核和肝炎等疾病的代际传染;对孕妇补充叶酸,以预防胎儿神经管发育缺陷;对孕妇补碘,以预防儿童先天痴呆症;对罹患贫血症的孕妇补铁,以预防胎儿低体重甚至死亡,等等。[34]

(8)强化对贫困妇女的医疗救助。一方面,通过财政购买孕产妇保健标准服务包的形式,在藏区实行农牧业孕、产妇免费保健制度,并对贫困家庭因高危孕、产妇而支付的额外的交通和保健服务费用给予补贴;另一方面,对贫困妇女治疗妇科病予以补助。

附录 甘肃藏区农牧妇女访谈系列

甘肃省农村是我国贫困发生率最高的地域之一,也是中央政府推行的扶贫计划最早覆盖的地域之一。从1982年实施“三西(定西、河西、西海固地区)建设工程”算起,到如今已将近1/4个世纪。此间,中央政府和社会各界的扶贫力度不断加大。然而极端贫困的现象依然存在,贫困缓解的速度逐渐减慢,甚至曾出现停滞。眼下的问题已经不在于政府是否投资欠发达地区和贫困人口,而是在特定地区如何投资、用什么样的制度安排来保证低收入群体和贫困人口受益。带着这一问题,中国社会科学院藏族聚居区发展研究课题组于2006年8月在甘肃南部的少数民族地区展开乡村调查。所到之处,分别为临夏回族自治州和甘南藏族自治州的辖地。两地皆有多民族杂居,各民族农牧民互通信息、互相学习,积极从市场经济中寻求脱贫机会,显示出良好的进取精神和应变能力。当然,外部援助对于农牧民改善生产和生活条件、实现自力更生,发挥了良好的支持作用。这一切,在笔者的农牧户访谈记录中或多或少都有反映。以下便是循着这条线索,从观察妇女生存状态的角度,由访谈记录中选择整理出来的案例故事。故事主人公(凡涉及个人隐私之处皆用化名)的命运,无疑也折射出当地农牧民生活的一般现状。

8月4~13日,课题组在卓尼县和夏河县做调查。这两个县都是国家级贫困县,属于甘南藏族自治州。甘南州地处青藏高原东北边缘的甘、青、川三省交界处,全州66万人口中藏族占将近50%,其余主要是回族和汉族。[35]书称当地藏民的祖先,或是最早的土著羌族苗族,或是晋代以后从青海过来的游牧部落,或是唐朝时期来此驻扎的吐蕃军团。[36]天长日久民族杂居,甘南藏族的生活习惯和举止言谈都发生了强弱不等的变化。如今牧区藏族仍讲安多方言(藏语),农区藏族则多用汉话,从而使我们的访谈节约了不少翻译时间。课题组在卓尼县重点调查农区,在夏河县主要走访的是牧区。

与笔者在西藏村落走访过的妇女相比,甘南藏区农牧妇女有如下相似的社会经济特征:第一,劳动负担重、干活时间长。牧区女子背水、做饭、放牧、挤奶、打酥油、照料小孩,从早到晚少有闲暇。加之饮食单调,营养不全面,多数人年过半百,便已累弯脊梁。农区妇女与之相仿,只不过生产劳动场所主要在田间而非牧场。第二,女性农牧民受教育程度普遍低于男性。在30岁以上的农牧妇女当中,多数没有上过学,念过两三年书的人都可谓凤毛麟角。第三,在上述背景下,艰苦的生存环境、短缺的卫生服务和贫穷的经济状况,使生活在高海拔地区的藏族农牧妇女较之低海拔地区的女性农牧民,健康风险更大,妇科发病率更高。

甘南与西藏农牧妇女之间的显著差别,首先,在于前者所处区位的交通相对便利,她们与其他民族的交往相对频繁。尤其是甘南农区藏族妇女,由于能够使用汉语而信息渠道较多,视野较开阔。其次,相对开放的环境和多民族通用语言的掌握,使甘南藏族农牧妇女具有较大的活动半径。例如,西藏农牧妇女很少远行,即使偶尔远离家乡也多为转经朝佛。甘南藏族妇女则不乏外出经历,特别是年青一代农区妇女,勇于离乡出县甚至跨越省界西行边疆,为增添家庭现金收入寻找机会。当然,甘南的男性藏族农牧民也具备这两个特点,而且他们的生产和经营活动往往对家庭中的女性成员具有示范作用。

案例1 中心户长

从卓尼县政府官员那里了解到,县里最穷的地方,是“东三乡”(位于县域东部的3个乡)里的柏林乡。那一带高寒缺水、人多地少、土壤瘠薄,近20年来多多少少总有些扶贫项目,例如人畜饮水工程、农电线路架设和种养业技术推广,等等。为了观察扶贫效果,我们在确定调研点时即首选柏林乡。这“东三乡”好似卓尼县辖区的一块“飞地”,距县城柳林镇85公里左右,中间隔着临潭县两个乡的“地盘”。也许正因为远离本县行政中心,去柏林乡的路况很差,我们乘坐的“依维克”中巴颠簸了3个来小时才抵达乡政府。

听乡长说,此地的无霜期一年才100多天,庄稼只能收一季。20年前,农户主要种植大麦、小麦、青稞、洋芋(马铃薯)、豆子和油菜。由于作物产量不高,打下的粮食、菜子差不多都用于自家消费。当时大约70%的农户穷得连大门都没有,现在大多数家庭已经改造过旧房或者建过新房,主要靠的是种当归挣下的钱。柏林乡紧邻有名的“当归之乡”岷县,两地居民历史上就相互通婚,迎娶过来的人不少会种当归。20世纪90年代,距此50公里的岷县中寨药材市场繁荣起来,刺激柏林乡农户成规模地种植当归。2000年,国家投资建成九甸峡水电站,顺便修通了这一带通往渭源的公路。从柏林乡到渭源县的会川药材市场只有60公里的路程,那里的当归价格比岷县的高0.3~0.5元/斤。这不仅将柏林乡部分当归销售量分流到会川镇,而且还促使农户进一步扩大种植面积。当归种植很费工,男女老少都要下地,妇女比一般人辛苦得多,因为她们还要看娃、做家务。

问及妇女的生育状况,乡长介绍说,当地实行的是农区一对夫妇2孩、牧区3孩的规定。计划生育管理很严格,这件大事书记、乡长都要抓,乡里的计划生育专干,驻队(村)干部,村里的支书、村长、村民小组长和“中心户长”都要管。“中心户长”是计划生育管理网络的“网底”,由村里的女能人担任。这条信息引起笔者的探索兴趣,于是在走访牛营大寨子自然村的时候,找到一位名叫杨雄娃的“中心户长”。甘南农区藏家多有汉姓,杨雄娃家也不例外。明朝正德年间(1506~1521年),皇帝赐卓尼藏族土司杨姓。直到现在,“杨”还是县里的一个大姓,尽管其中大多数人与杨土司家族并无亲缘关系。

杨雄娃说一口颇似陕北方言的汉话,一身短打,满面朴实,有问必答。遇上说不清的事情,几乎都要解释道:“掌柜的(丈夫)管事,他知道。”原来,这个“中心户长”在自己家里并不主事,当地农户一般都是男的当家。雄娃告诉笔者,“中心户长”是乡里指定的,每40户有一个,政府每年给50元补助。她今年刚上任,责任是看到管片的妇女怀孕,就及时报告驻队干部。另外,乡里通知开会便去参加,丈夫是村民小组长,有时候还替她去开会。雄娃今年33岁,没上过学;丈夫年长两岁,初中毕业。夫妇俩育有一双儿女,12岁的儿子上小学5年级,女儿才5岁。雄娃说,娘家姊妹6个,父母供不起孩子上学。她生了2个小孩就做绝育手术了,经济负担比父母那时候要轻,一定要让孩子们都上学。

雄娃的公婆生育了2男4女,故而土地承包的时候有8个人的地。到去年兄弟分家的时候,公婆健在,姊妹均已出嫁。弟兄俩每家分得7.5亩土地,1位老人,所以现在每家都是5口人。笔者惊诧何以会使老年夫妇做起牛郎织女?雄娃回答,这是村上的老人们裁决的。一旁的乡干部老李补充说,当地赡养老人的方式不止这一种,分配赡养责任的办法也没有定数。一般情况下,老汉喝酒、抽烟费用高,老婆生活节省还能看娃做饭,分家的时候弟兄们都想要老妈。有时候自家老人决定跟谁过,有时候需要请外人(亲戚)裁决。笔者见到,雄娃的公公穿戴得整整齐齐地在院子里晒太阳。他今年曾患肺炎,治愈花费上千元。眼下年届七十三,在这个贫困的山村属于高龄人士。这说明,家里人对他的照料还是周到的。

雄娃的一个姐姐嫁在岷县,10年前她去姐姐家学来了种当归的技术,回来后每年种植当归2亩。她说,这是地里最重的农活,光是栽苗子就需要一个月,种下去以后天天都要管。好年景里她家能收2000多元,碰上今年这样的雹灾,能收200来元就不错了。除了当归以外,家里还有一个现金来源是喂猪养羊。村里差不多每家每年养2头猪,1头自食,1头出售。雄娃家原先养了十三四只绵羊,当地成年羊的价格在150~250元/只之间。她家养羊主要为自食和卖羊毛,每斤羊毛能卖2元。2005年,政府分给雄娃家10只绒山羊(小尾寒羊),规定1年还2个羊羔,连续还5年,此后的羊羔和当初分下的大羊都归个人。

雄娃所在的行政村有330多户人家,只有49户领到了羊。老李解释说,这是县扶贫办的一个“整村推进”项目,领羊户的条件是有饲养经验。笔者问道:“那不就把没有养羊经验的穷人排除在外了吗?”老李以问作答:“把羊分给没经验的人,要是都喂死了咋办?”一语道破了饲养项目包含的技术风险。尽管雄娃夫妇在村里都算得上能人,但小尾寒羊是从外省引进的新品种,到了甘南大都水土不服。她家领来的10只羊已经死去3只,幸亏后来添了1只羊羔,现在还有8只。今年,雄娃从绒山羊身上“刮下”1斤羊绒,卖了150元。至于今后是否愿意归还羊羔,雄娃回答:“愿意!人家白给了10只羊么!”

(根据作者2006年8月6日访谈记录整理)

案例2 打工藏女

卓尼县纳浪乡地处本县中部,与河水平行的公路横穿全乡,通信、教育和卫生服务等条件在县里均属中上。这一切,都为农户发展多种经营和外出打工提供了便利。西尼沟是该乡的一个藏族村,村民的先人来自青海。近百年来,住户先后凭借家长的喜好选了汉姓。村里不少妇女的名字都以“草”字结尾,例如:卢主牙草、杨高麻草、蒙婆婆草和孙达尼草,等等。也有人干脆起了汉名,例如李小蕙和王一珠。若非与她们攀谈过,单从名字上看,肯定想不到她们是藏族。小蕙长相俊美,颇似妩媚的印度姑娘。虽是麦收时节,从地里忙忙地赶回家来却依然是粉黛浓妆。她今年25岁,是家里3朵姊妹花中最年少的一个。两个姐姐嫁在本村,小蕙跟父母(50多岁)一起生活,从3公里之外的岷县西寨乡招赘了个汉族夫婿(姓严),现已养育一双儿女。家里的“李”姓,是老爷爷的选择,她的名字是父亲给起的。小蕙家有10多亩承包地,在村里算是土地大户。当年实行“大包干”的时候,她家人多分的地也多。后来爷爷奶奶去世、姑姑出嫁,把地留给了小蕙父母。目前6口之家有7口人的地,不过这只能保证她家不用买粮,要花钱还得靠外出打工。

西尼沟村几乎家家户户都有人在内蒙古或者新疆打工,小蕙的丈夫已连续3年去新疆。他每年在那里的农场干6个来月,能带回2000~4000元钱。2005年,有个老板到村里招人去新疆摘棉花,小蕙应征前往。她虽未上过学,对关键性的数字却都记得很清楚:从兰州到乌鲁木齐坐火车,105元一张硬座火车票。到乌鲁木齐市后,老板包车把摘棉人送到农场。小蕙干了2个月,摘1公斤棉花挣6角钱,总共挣了1500元。笔者禁不住连连称赞她能干,小蕙微微一笑说,家里农活多,又有小孩(男孩7岁、女孩3岁),父母忙不过来,以后不再去了。

王一珠是被卫生院的大夫请到李小蕙家里来的。她今年40岁,从未出外做过工,因为家务离不开。一珠家5口人只有2亩地,农活自然不如小蕙家多。公社时代,小蕙家归属的3队就比一珠家所在的4队人均土地多。一珠丈夫家弟兄4个,分家时婆婆分给老二家,70多岁的公公跟她家过。这2亩地就是公公和丈夫名下的,一珠和两个儿子都没有地。小儿子(16岁)正上初二,特别喜欢上学,可一珠愁的是供不起他上学的费用。丈夫曾连续3年去内蒙古打工,头两年回家一年带回2000多元,去年在打工地点生了病,没挣到钱。回来查出胆囊有病,今年还没治好。18岁的大儿子替代父亲去了内蒙古,现在家里挣钱就靠他了。王一珠只要有空,就上山挖草药。夏季4~5天时间挖下的草药,拿到西寨市场大约能卖10多元。她说,西尼沟是个穷村,外头的姑娘不愿嫁进来,本村的姑娘盼望嫁出去。全村1200人当中有二三十个光棍汉,比起他们,她家虽说困难,却还不算最穷的人。

然而,家庭经济状况直接影响妇女的决策行为。这从小蕙和一珠对于治疗自身疾病的意向差别中就可以看出来。今年5月下旬,乡卫生院执行爱德基金会(中国基督徒民间团体)的妇女病防治项目,把仪器拉到村里普查妇女病。陪同笔者访谈的卫生院护士说,她俩都查出宫颈炎。可是小蕙和一珠都说,检查后医生曾告诉她们患病,可自己没记住病的名字。问到病因和预防措施,她俩都不知晓,令在场的护士无比尴尬。当告诉她们可以免费治疗时,小蕙表示,即使自己付钱也愿意治病。一珠已经享受过一次免费治疗,可是觉得没有见好,不想再花时间跑卫生院。她还患有附件炎,从未治疗过,说是没钱吃药,钱都给儿子上学用了。笔者劝她先坚持治疗宫颈炎,今后有治疗其他妇女病的项目也要积极参加,免得小病变大病,既损失劳力又得花更多的医疗费。一珠频频点头称是,一直把笔者送出村口。

(根据作者2006年8月8日访谈记录整理)

案例3 “无语的”保健员

自从知晓农牧妇女多患妇科病,笔者只要到了村里,就想找个女卫生员谈谈,以便询问妇科病的防治情况。可是在藏族村落,女卫生员并不多见。在夏河县牙利吉乡卫生院访问时,听说尼玛龙村有个女“保健员”(当地的称呼),就赶紧找了去。不曾想,正碰上村里人办丧事。更不巧的是,去世的人是保健员丈夫的祖母。当地藏族有一条风俗,丧葬期间,逝者的近亲自愿保持沉默无语。笔者遭遇的情况为,村里与逝者关系较远的人去了夏季牧场,关系较近的人都在逝者的宅院忙活。无奈之下,只好请一名暂做翻译的乡干部陪同,去观察一下保健员执业的地方。正在她家门口张望的时候,跑过来一个带着弟弟的小姑娘,告诉我们:“妈妈在那边!”顺着她们的手指看去,一位双手抱着伞盖状大转经筒的少妇,正在对面宅子的露台上看着我们。不一会儿,她就扛着转经筒缓缓地过来了。非但她不说话,她的长子也无语,两人只是用眼神表达善意,引领我们进屋参观。住宅一层朝向公路的房间显然已辟作店铺,经营的项目可谓五花八门。那一对活泼的小男女毫无禁忌,唧唧喳喳地介绍情况(他们在“村小”学会了普通话)。

(1)因为他俩是小孩,所以今天仍然可以说话、吃东西。

(2)妈妈开小铺子,卖很多东西:衣服、糖果、蔬菜,日用杂货,学习用具,还有药品。

(3)铺子里的轧面机主要由妈妈操作,给别人轧面条要收钱。

(4)走廊上的摩托车是爸爸的,窗台前的电话机是公用电话,别人打电话要交钱。

从这些介绍和住宅一层的摆设来看,女保健员的家境在村里属于中上。笔者无从了解她如何执行保健员职能,但是从夏河县疾控中心刷在她家宅院外墙上的标语“疾控中心免费检查治疗肺结核”推断,这里是尼玛龙村的病人常来常往的地方。

(根据作者2006年8月11日访谈记录整理)

案例4 穷人的投资

通常的观念以为,穷人的生活常态是收不抵支,所以能勉强维持温饱就不错了,很难设想会有什么投资。我们在甘南的调查表明,大多数农牧户虽然贫穷,但都有投资于物质资本和人力资本(教育和健康)的倾向。夏河县桑科乡曼玛村4组的卓玛一家,做出的投资决策可谓颇具远见卓识。

找到卓玛一家的时候,她们正在海拔4300米左右的夏季牧场做奶酪。在向阳的山坡上,散落着七八顶牦牛毛制成的帐篷。据说头天晚上大雨,这里的牧人为防水灾通宵未眠。帐篷里到处都湿漉漉的,卓玛在灶旁空地上为笔者铺上一块坐垫,又给炉子里添加了几块牛粪饼。熬奶酪的大钢精锅突突冒起热气,给帐篷增加了点儿暖意。问起卓玛冬季住何处,她说村里有定居点,家里还在县城跟前的九甲乡(村)买了房。笔者去过设在九甲的县疾控中心,知道那里距城区不过半个多小时的步行距离。只是那里距牧区还远,所以饶有兴趣地跟她聊起买房动机和资金筹措等问题来。

卓玛叙述道,那房子是两家共用的,她买房是为了带孙女、孙子到城里上学。这两家是卓玛的子女今年年初分家形成的。分家前共有12人,一边分了6人,卓玛和丈夫分属两家。笔者问她是否愿意与丈夫如此分离,卓玛和充当翻译的驻村干部连连解释:她和丈夫实际上是生活在一起的。分家时两边的子女都抢着要赡养父母,只好一边分配一位老人。不过,晚上他俩随便住哪一家都行。在夏季牧场,卓玛儿子家就住在10来米远的地方。那边帐篷里也有本课题组成员,所以笔者就不再追问另一家的情况了。卓玛今年58岁,念过一年书。这边家里有个29岁的儿子,名叫洛桑丹增,在寺院做和尚。长女根藏吉没上过学,招赘了一位上过学的女婿,名叫丹正加。孙女拉仲吉(10岁)和孙子朝杰(7岁)都是在九甲乡(村)上小学,现在牧场玩耍。到开学的时候,卓玛就带她俩去上学。那里的条件比桑科乡好,以后在县城上中学也方便。

在九甲乡买房花了5万元,为此欠债2万元。去年农历腊月,洛桑丹增向别的和尚借的钱,利息按每1000元每月15元计算,讲定一年还1万元。问起为何不去信用社借钱,卓玛说那里要抵押。卓玛家以牧业为生,还款自然靠出售牛羊。

(根据作者2006年8月13日访谈记录整理)

(执笔人:朱玲)

【注释】

[1]本项研究得到福特基金会北京办事处资助,课题组在甘肃、云南和青海调查期间,省社会科学院和调研地区各级政府曾给予大力支持,课题组成员得到受访公立服务机构、非政府组织、牧业委员会和牧民的热情接待和配合。笔者的写作,受益于课题组同事的讨论和郑真真研究员的评论。谨在此一并致谢。

[2]The Regional Office for Europe of the World Health Organization.“Health Systems Confront Poverty”.Printed in Denmark,2003.

[3]王志远、马万年、闹加曼、尕藏卓玛:《高原牧区1132例藏族妇女生殖健康情况调查分析》,《卫生职业教育》2008年第8期;扎呷、卢梅:《西藏牧民:藏北安多县腰恰五村的调查报告》,五洲传播出版社,1998年版。

[4]2006年11月30日世界卫生组织执行委员会第120届会议临时议程项目4.8:《性别、妇女和卫生:战略草案》,http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB120/b120_6-ch.pdf;2007年3月29日第60届世界卫生大会临时议程项目12.12:《把性别分析和行动纳入世界卫生组织的工作:战略草案》,http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_19-ch.pdf(2009年10月8日下载)。

[5]杨恩洪:《藏族妇女口述史》,中国藏学出版社,2006年版。

[6]房建昌:《藏传佛教女尼考》,《中央民族学院》1988年第4期。

[7]俞湘文:《西北游牧藏区之社会调查》,商务印书馆,1947年版。

[8]张济民:《青海藏区部落习惯法》,青海人民出版社,1993年版。

[9]孙怀阳、程贤敏:《中国藏族人口与社会》,中国藏学出版社,1999年版。

[10]联合国开发署:《中国人类发展报告2005:追求公平的人类发展》,中国对外翻译出版公司,2005年版。

[11]周希武:《玉树调查记》,青海人民出版社,1986年再版(周希武的《玉树调查记》第1版由商务印书馆于1919年印刷出版)。

[12]李安宅先生于20世纪30年代在甘南夏河和40年代在四川德格的调查中,以及任乃强先生于20世纪20年代末到40年代在金沙江一带的康藏地区调查中,都注意到藏族妇女特有的艰苦劳作细节。

[13]李安宅:《边疆社会工作》,中华书局,1944年版。这里用“边远地区”取代了李安宅先生原著中的术语“边疆”。原因在于,他基于川甘青康藏区的调研所论述的,实际上就是相对于中心城市和发达地区而言的边缘地带:“边疆乃对内地而言。边疆之所以不与内地相同的缘故,就自然条件而论,不在方位,而在地形;就人为条件而论,不在部族,而在文化。”

[14]饶克勤、刘远立:《中国农村卫生保健制度及相关政策问题研究》,载《卫生改革专题调查研究》,中国协和医科大学出版社,2004年版。

[15]耿兴敏:《六项重大公共卫生服务项目启动》,《中国妇女报》2009年6月19日。

[16]李增浩、李晓东:《青海藏区卫生水平大幅提高》,http://health.gansudaily.com.cn/system/2008/04/02/010639295.shtml,2008年4月2日。

[17]世界银行:《2010年世界发展指标》,http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTCHINESEHOME/EXTNEWSCHINESE/0,contentMDK:22547660~noSURL:Y~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:3196538,00.html,EAP_ChinaNewsletterZH_M_EXT,2010年。

[18]WHO.“Global Tuberculosis Control 2009”.www.who.int/tb/publications/global_report/2009/pdf/report_without_annexes.pdf,2009.

[19]中国疾病预防控制中心所属结核病预防控制中心:《卫生部“世界防治结核病日”主题宣传活动在粤举行》,www.chinatb.org/upload/NewSecuryInfoImages/633861040721718750内文%203.pdf,2009年3月24日。

[20]中国疾病预防控制中心:《中国结核病控制进展》,2005年10月25日。

[21]中国肺结核防治网:《“焦点访谈”免费药的困惑》,http://www.chinatb.org/NewsDetail.aspx?id=1819,2009年10月14日。

[22]中华人民共和国卫生部:《中国卫生统计摘要》,www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/zwgkzt/ptjty/digest2004/s74.htm,2004年;www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/zwgkzt/ptjty/digest2009/T4/sheet003.htm,2009年。

[23]世界卫生组织:《结核病与性别》,http://www.who.int/tb/challenges/gender/page_1/zh/index.html,2010年。

[24]王洛林、朱玲:《市场化与基层公共服务》,民族出版社,2005年版。

[25]卓尼县妇幼保健站:《卓尼县“爱德”项目实施中期评估工作汇报》,2006 年6月12日。

[26]黄平:《健康政策》,载王洛林、朱玲主编:《后发地区的发展路径选择——云南藏区案例研究》,经济管理出版社,2002年版。

[27]Michelle Adato and John Hoddinott.“Conditional Cash Transfer Programs:A (Magic Bullet)for Reducing Poverty?”2020Focus Brief on the World’s Poor and Hungry People.Washington,DC:IFPRI.http://www.ifpri.org/2020Chinaconference/pdf/beijingbrief_adato.pdf,2007.

[28]《What is the effectiveness of antenatal care?》,世界卫生组织欧洲地区办事处健康支持网,http://www.euro.who.int/HEN/Syntheses/antenatalsupp/20051219_11,2005年。

[29]Banta D.“What is the efficacy/effectiveness of antenatal care and the financial and organizational implications?”Copenhagen,WHO Regional Office for Europe(Health Evidence Network report,http://www.euro.who.int/Document/E82996.pdf),2003.

[30]卫生部:《关于认真做好“降消”项目工作的通知》,www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=88744,2005年。

[31]玛沁县卫生和计划生育局:《玛沁县2006年卫生工作总结及2007年工作安排》,2006年11月28日。

[32]任乃强:《西康札记》,新亚细亚月刊社,1932年版。

[33]Dr.Paul M.Johnson.“A Glossary of Political Economy Terms”.www.auburn.edu/~johnspm/gloss/merit_good,1994.

[34]“What is the Effectiveness of Antenatal Care?——Lifestyle Considerations”.世界卫生组织欧洲地区办事处健康支持网,www.euro.who.int/HEN/Syntheses/antenatalsupp/20051219_6,2005年。

[35]《甘南概况》,甘南藏族自治州人民政府网,www.gn.gansu.gov.cn/content/gngk/06/4/23//56.asp,2006年。

[36]俞湘文:《西北游牧藏区之社会调查》,商务印书馆,1947年版。

有关如何突破贫困陷阱:滇青甘农牧藏区案例研究的文章

第一章导言一、选题背景和研究目的减少贫穷,是联合国千年发展目标中的一个重要项目,也是中国改革开放30年中政府和公众关注的一个主题。据此估算,同年中国农村贫困发生率为26%,城镇贫困发生率为2.2%;2006年,二者分别降至24.5%和1.4%。近年来,一些国际性的扶贫专题研究结果显示,中国改革初期的农业发展和此后国民经济的快速增长,是以往成功实现大规模减贫的主要推动力。......

2023-11-28

藏区之所以社会经济发展速度比较缓慢,并不是农牧民“观念落后”或行为非理性的产物。在这里,我们碰到的是经济学的一个经典的“社会困境”问题:个人的理性行为可能导致集体的非理性结果,解决之道重在制度设计。......

2023-11-28

第八章云南、青海藏区的义务教育研究内容提要:在整个藏区,一场以普及义务教育为主旨的“两基攻坚”工作已经全面展开,在我们所考察的云南迪庆州和青海玉树、果洛藏区,这项工作成为地方政府重要的目标责任,因而形成了非常显著的运动化特征。由于云南和青海藏区的文化交流和经济发展状况各异,导致两地居民在对待适龄子女入学的态度上差异较大,从而造成两地义务教育普及工作难度不一。......

2023-11-28

第六章生态移民工程中的贫困风险[1]内容提要:本章基于青海省藏族生态移民村的实地调研发现,在生态移民工程中,生态移民不能再按原有方式生产与生活,而且在新定居地的收入能力又尚未形成或有待提高,因此他们在新定居地面临着很高的沦为贫困人群的风险。本报告旨在讨论生态移民工程中的贫困风险问题。本次调查的果洛州玛沁县的河源新村与沁源新村即分别陆续迁入了来自本州玛多县和来自本县昌麻河乡的生态移民。......

2023-11-28

大妹在日本攻读博士学位,本来选个什么专业不行,可是她偏偏选了个关于中国贫困的专题,本来选了也就选了,可是她把搜集资料的任务分配给了我。遇上这么个大妹,我也不知道说她什么好,人家日本什么不好,什么东西不能学呢,为什么非要在那样的地方来审视中国的贫困呢。不过大妹有自己的观点,说生长在中国,是没有办法理解什么叫贫困,特别是没有办法理解中国的贫困到底是什么。......

2024-01-25

第四章全球化市场中云南藏区松茸产业的可持续发展——基于价值链方法的讨论[1]内容提要:本章采用价值链的分析方法对云南松茸产业进行了比较全面的介绍。本章的分析重点集中在松茸产业的发展与提高当地采集者的收入水平方面。云南省的中甸等藏族群众聚居区盛产松茸,包括采集松茸在内的采集经济深刻影响着云南藏族群众的经济收入和社会生活。中国产松茸约占日本市场90%的份额。......

2023-11-28

同时还发现,西部边远地区广播电视的快速普及,国家“西新工程”和“广播电视村村通工程”的全面实施,极大地丰富和提高了农牧民的精神文化生活,随之而来的新需求和新问题同样也应该引起有关部门的关注和重视。......

2023-11-28

相关推荐