阿难答察罕脑儿就是鄂尔多斯高原西南部,西接宁夏,原为安西王封地,顺帝时一度由豫王控制,此时军权收归中央。从洪武元年年底到洪武三年年初的近两年时间中,扩廓帖木儿以宁夏府路为根据地,东拥察罕脑儿,西联河西诸王[54],南临黄河沿线,北与迁播之元廷残余遥相呼应,颇有“再图恢复”的声势。......

2023-11-28

三、察罕脑儿卫的设立与废置

目前学术界对明代察罕脑儿卫的主要认识以《中国历史地图集·元明时期》分册最具代表性,《图集》将其置于今内蒙古商都附近[123]。此外,《内蒙古历史地理》认为“察罕脑儿卫在今河北省沽源县北”[124],并将其隶属关系归于北平都司。近年,达力扎布在其论著中已经出现了两个察罕脑儿卫的提法,但并未考证。他既接受了洪武朝察罕脑儿卫在官山卫附近的结论,又感到河套内部也应存在一个察罕脑儿卫,于是暗示有两个察罕脑儿卫。[125]

笔者在考索明初史料之后认为,以位置言,察罕脑儿卫实际设在河套以内的旧察罕脑儿城,从存在时间看,约有一年多。明朝在陕晋北方边界以外对归降蒙古人的安置经过了从置所到置卫,最终于洪武九年全面废止的过程。

1.察罕脑儿卫的地望

在《明史》、《明一统志》等书中看不到察罕脑儿卫设置的内容,相关最早的纪录来自于《明实录》,其中洪武七年七月载“诏立察罕脑儿卫指挥使司,以塔剌海等二人为指挥佥事,以来降副枢撒里答歹为卫镇抚”[126]。《实录》系此事于“丁亥”条,而在两日前又有“乙亥,荒忽滩故元副枢撒里答歹令镇抚脱欢歹入朝乞降。上许之,遣使赍罗绮衣服靴帽往赐之”[127]。综合以上两条材料,应该看到:

第一,察罕脑儿卫的设立与撒里答歹的归降有关。可以这样理解,就是撒里答歹的归顺客观上增加了察罕脑儿地区蒙古人的势力,使其具备了置卫的条件。明朝方面自然也意识到面对力量增强的察罕脑儿蒙古集团,必须以包括提升官爵在内的措施加强笼络。

第二,虽然设立军卫与撒里答歹的归降有关,但是从官职封授的实情出发,明朝主要表彰和提拔的仍是答剌海等人。这至少说明在察罕脑儿地区分布了新附的蒙古集团和原已降明的蒙古集团两种力量,而后者在某种程度上履行了义务,参加明军对北元的征讨,因此受到明朝的奖赏,史称洪武六年八月癸酉“赏察罕脑儿所遣军士夏衣及白金人二十两”。[128]

第三,上述材料还将“荒忽滩”与察罕脑儿联系在一起,可以肯定,荒忽滩应是察罕脑儿地区的组成部分。所以在军卫建立之初,荒忽滩的蒙古首领其政治地位要逊于察罕脑儿其他的蒙古首领。当然,这些判断还有进一步讨论的余地,最重要的是发现了荒忽滩和察罕脑儿在地理位置上的一致性,它为进一步辨析察罕脑儿卫的地望提供了线索。换言之,确定荒忽滩位置的同时也就意味着找到了察罕脑儿卫的所在。

由此思路检索明初关于荒忽滩的材料,在洪武九年年初朱元璋写给其外甥李文忠的信中交代得最具价值。此信《明实录》、《宝训》、《明太祖集》、《明史》、《国榷》等书中均不载,唯有《弇山堂别集》收入,现转录如下:

“母舅亲笔,教保儿知道,如今辽东已胜了,小达达那里,时下不敢轻动。即目乃剌不花与伯颜两个在恍忽滩自厮杀,乃剌不花只有三千马军,有二千能的,其余无用。伯颜有马军约二千名,只有五百精锐。见都互相杀得弱了,正好攻取。我调汤和前去陕西,率马五千至上,往北行。今便更调尔往西行,将马军好的五千,就大同一千,太原五百,共六千余名,於保德州渡河,南手里教汤和引著,壮[《校勘记》:‘壮’疑为‘北’之讹。‘北手里’与上文‘南手里’对举]手里尔攻乃剌不花后。火速于二月十七日午时出西北门,星夜西行,与济宁侯[顾时]同去。道儿且留北平,大将军月书到来。洪武九年二月初七日亲笔。”[129]

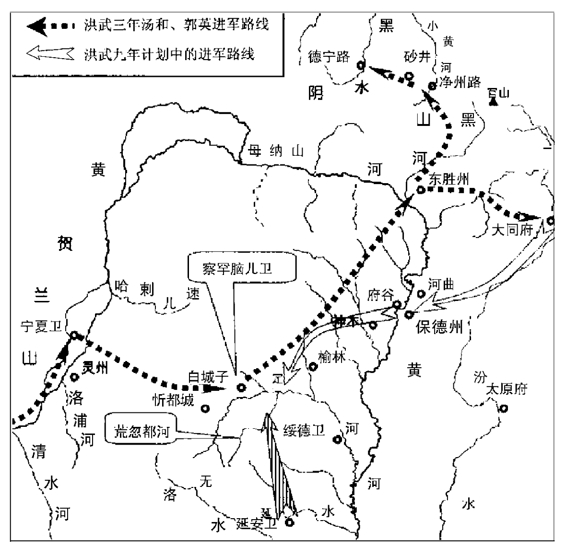

整段材料中显露出朱元璋构思的军事围剿计划,其要点就是明军以1.1万以上的马军合围恍忽滩的5000蒙古骑兵。明军兵力占绝对优势,进军路线是南北夹击,一旦得逞,必获大胜。我们暂不理会信中所述蒙古军方面的情况,先看明军一方。根据信中安排,明军的北路军是调镇守北平的李文忠(即信中的“保儿”)西出大同,率军由保德州(今山西保德县)渡过黄河,进入陕北和鄂尔多斯高原的东南方向,并由此向南进军从背后攻击蒙古军,切断其退路。与之相对,率领明军南路军的是正在陕西驻守的汤和,据《实录》洪武九年正月载,“是月,命中山侯汤和、颍川侯傅友德、佥都督蓝玉、王弼、中书右丞丁玉率师往延安防边。上谕和等曰:自古重于边防,边境安则中国无事,四夷可以坐制。今延安地控西北,与胡虏接境,虏人聚散无常。若边防不严,即入为寇,而后逐之,则塞上之民必然受害。朕尝敕边将严为之备,复恐久而懈惰,为彼所乘。今特命卿等率众以往,众至边上,常存戒心,虽不见敌,常若临敌,则不至有失矣”[130]。从中得知,汤和等人往陕西防边的驻地正在陕北的延安。这样,汤和南路军应是从延安出发北进,从而与李文忠形成南北对进之势。我们不管作战计划最后落空的事实,仅需要注意一点就是所谓“恍忽滩”的位置处于保德州隔河西南和延安以北的方向上。

朱元璋信中的“恍忽滩”与前引《实录》所述之“荒忽滩”实为一地,不过是同名异写罢了。因之,本文所考证之恍忽滩(荒忽滩)[131]的位置应在察罕脑儿卫的辖区内。虽然如此,要想得到察罕脑儿卫辖区的范围仍然非常困难,只不过对一个大致范围作出圈定值得努力。试想,察罕脑儿卫既然地处陕北边外,自然应位于延安卫和绥德卫的辖区之外,这是其东、南方向上的限制。再从自然地理角度看,元末明初之际尽管河套地区降水量要高于今天,但是毛乌素沙漠却肆虐已久,因之作为天然障碍,察罕脑儿卫的北界不应越过毛乌素沙漠。这是该卫的大致范围,当然对于东、南方向有必要再说几句。我们主要应解决绥德卫的防守范围问题。据《明太宗实录》,宁夏总兵官何福曾上奏说“陕西神木县在绥德卫之外七百余里,盖极边冲要之地,虏之所常窥伺者。洪武中,每岁河冻,调绥德卫官军一千往戍。后设东胜卫,又在神木之外,遂罢神木戍兵”[132]。这里提到的东胜置卫事决不会指洪武四年首次置卫,应为洪武二十五年置卫。另外《河套志》讲到“河套,元末为王保保所据。明初追逐之,筑东胜等城,拨绥德卫千户刘宠屯榆林庄。庄北由河套直至黄河千有余里”[133]。据此,我们初步可以认定察罕脑儿卫地处神木、榆林一线以西。

察罕脑儿卫的设立据史载是在洪武七年。但是本文讨论的察罕脑儿卫据笔者辨析根本不在元上都附近,而是地处河套腹地的鄂尔多斯察罕脑儿。《明实录》洪武七年七月两条史料中提到的“撒里答歹”应为一人,很快,撒里答歹又升任为指挥佥事。[134]那么,撒里答歹作为察罕脑儿卫的上层指挥官受到了朝廷的重视,而朝廷重视的原因之一恐怕就是因为撒氏的旧职是“故元副枢”这样的高级官员。问题不在于此,撒里答歹降明前的驻地正在“荒忽滩”,于是“荒忽滩”与“察罕脑儿”两地自然被联系在一起。此外,早在洪武三年曾有“故元参政脱火赤等自忙忽滩来归。诏赐冠服,置忙忽军民千户所,隶绥德卫。以脱火赤为副千户,仍赐袭衣靴韈银椀诸物及其从人衣服有差”[135]。据此,可以说,洪武七年置立的察罕脑儿卫不在元上都附近,而在元代察罕脑儿城,亦即毛乌素沙漠南缘的河滩草原,其中也包括“忙忽滩”或“荒忽滩”。有两点需要说明的是,《中国历史地图集·元明时期》对明初察罕脑儿卫的位置标注不敢赞同,应将其移于无定河流域。另一点,察罕脑儿卫建立后的短时间内,对于稳定巩固河套边防的确起了一些作用,比如,撒里答歹本人曾亲身入朝以及其余元朝官将的投降。史称:洪武七年九月“丙申,察罕脑儿卫指挥佥事撒里答歹来朝谢恩,命赐宴及金龙绣衣一袭”[136]。同年十二月“戊申,故元官赤老温定帖干自察罕脑儿来归,赐帽衣靴韈”[137]。页。

2.察罕脑儿卫与官山卫[138]的内在联系

以察罕脑儿卫的设立为标志,明朝对河套的控制似乎已较为稳固,但是从洪武八年年底时起,陕北地区的边防突然引起了朱元璋的重视,竟然在第二年的正月发生了不同寻常调兵遣将之举在平时阅读史籍时很容易略过,即使有学者注意也将其单独视为对危害陕北边防的伯颜帖木儿发动进攻的表现。然而,回过头来看,在洪武八年间,与延安等陕北地区毗邻地带的蒙古人中间必定发生一些重大变动;再有,伯颜帖木儿何许人也,为什么突然间在陕北造成了引起朱元璋关注的威胁,如果能对上述问题有所辨析,恐怕洪武九年明军在陕北的军事行动当有更加复杂的解释了。

探讨这两个问题前,笔者认为有必要再次提出洪武九年年初朱元璋给李文忠的亲笔信。在这封亲笔信中,朱元璋透露了调兵陕北的玄机,为的是消灭活动在“恍忽滩”的乃剌不花[139]与伯颜。恍忽滩的位置前面业已考证,而乃剌不花和伯颜笔者认为分别对应的就是投降明朝的乃儿不花以及先已活动在陕北的伯颜帖木儿。乃儿不花投降明朝的时间在洪武八年三月,史称“故元知院不颜朵儿只等来降,赐罗绮衣服有差。不颜朵儿只者,即元国公乃儿不花也。于是诏置官山卫指挥使司,隶大同都卫,以乃儿不花为指挥同知”[140]。乃儿不花的驻地——官山卫的位置是清楚的[141],其对大同都卫的隶属关系也是清楚的。那么,把远在大同已北的乃儿不花与活动在陕北的伯颜帖木儿联系在一起是否合理呢?事有凑巧,《明实录》洪武八年三月载“壬戌,以故元国公不颜帖木儿为察罕脑儿卫指挥佥事,其镇抚千百户五十七人俱以元平章知院等官为之”[142]。如果把文中说到的不颜帖木儿与次年被俘的伯颜帖木儿[143],以及与乃儿不花在恍忽滩厮杀的伯颜合并处理为一人,所有问题均可迎刃而解。

其一,朱元璋亲笔信中要求李文忠出兵的路线是从山西境内调军向西在保德州黄河渡口渡河,然后转而向南配合汤和北上的明军夹击陕北的故元军队。根据朱元璋的战役部署和战争对象来看,则亲笔信中所谓“伯颜”当是《实录》中所云之“伯颜帖木儿”。

其二,亲笔信中提到明军之所以选择在洪武八年年末九年年初之际发动进攻的诱因是伯颜与乃剌不花的内讧已经严重削弱了各自的军事实力,当然根本原因不在于此。原在河套以外东北方向官山驻扎的乃剌不花突入河套与伯颜争斗这一现象本身就说明了乃剌不花及其所部此时已不在官山一带活动,而是践冰入套,破坏了稳定不久的陕北边防形势。

其三,洪武八年三月朝廷对不颜帖木儿等五十七人的封赏实际上暗示了不颜帖木儿刚刚降明这一事实。有的学者认为在扩廓帖木儿之后对明朝边境造成严重威胁的前元将领中就有伯颜帖木儿,甚至将其与金山纳哈出相比,窃以为太过。以伯颜的兵力与乃剌不花相比尚且不足,遑论纳哈出!从另一个角度讲,伯颜帖木儿降明前为史书所不载,而乃剌不花却是北元重臣之一,长期侵扰明边。乃剌不花降明是在内外交困,迫不得已的形势下作出的无奈之举。从投降事宜的酝酿到真正归降,历经了洪武七年八月至洪武八年三月半年多的时间。乃剌不花在降明的要求中明确提出了所谓“欲于平地驻扎”,笔者认为这里的平地绝非普通意义上的理解,它指的是元以来的平地县(属大同府)[144]。虽然明朝最终仍然大体按照乃剌不花的要求对其进行了安置,设立了羁縻的官山卫。但乃剌不花本人似乎不愿按照明朝的规定履行什么藩臣义务,而是想利用明朝军事压力减轻的有利时机,吞并周边蒙古军力,恢复自身实力。唯有此才能解释乃剌不花于洪武九年年初黄河封冻的时候进入无兵防守的河套东北部,从而与伯颜帖木儿厮杀的原因。

其四,乃儿不花与伯颜帖木儿的活动一定为明朝所洞悉,于是趁着两位蒙古将领内讧的时候,明朝毅然用兵河套,准备从南北两方面彻底消灭集中于河套的蒙古军队。从战役进行的实际进程来看,朱元璋的打算似乎部分落空。在其发出亲笔信后,李文忠实际上并没有按照舅父皇帝的安排进军。可能的解释只可能是前线战局发生了意想不到的变化,笔者猜测最主要的可能性就是乃剌不花在得知明军的动向后已经急速撤出了河套地区,从而造成朱元璋合围计划的落空。乃剌不花也好,伯颜帖木儿也好,都是元军中较有智谋的将领。伯颜的诈降和乃剌不花的出逃充分证明了这一点。洪武九年四月,“官山卫指挥同知乃儿不花叛入沙漠。大同卫指挥使周立率大同、振武等卫将士讨之。追及白寺塔滩,获其辎重。乃儿不花遁去。”[145]随着乃剌不花逃归漠北,官山卫也就自动废置了。

陕北方面,伯颜帖木儿的反叛似乎在察罕脑儿卫内部并未达成统一,因为汤和到达陕北之后,伯颜立即投降,而且史书记载说当年的三月“丙寅,察罕脑儿卫遣军校脱脱帖木儿送故元降官答剌海至京。诏赐衣服。”[146]答剌海至京可看作是伯颜帖木儿伪降的表示。随后明军撤退,伯颜再次叛明,引发了内部的不满,在傅友德明军的威胁下,伯颜被部将擒送明军大营。笔者以为,察罕脑儿的情况和官山卫类似,在主要军事力量被消灭之后,维持原有的卫所设置已无必要。所以,察罕脑儿卫也应该在洪武九年以后自动废弃了。[147]

至此,洪武十年以前明朝在河套内部安置蒙古降人所建立的一卫六所悉数废弃。由于洪武五年以后明朝防线的全面收缩,特别是东胜卫的内迁,使得西起河套内部,东北延伸到大黑河流域成为明与北元反复争夺,互相攻伐袭扰的战场。从明朝一方看,失去东胜卫的前沿支撑,等于向蒙古敞开了大同以至陕北的明朝边防前线,难以有效地扼守秋冬季蒙古军出入河套的通道,同时对附边驻牧的蒙古降众也无法实施真正的控制。对蒙古而言,明军防线的退缩无形中扩大了蒙古人在漠南活动的范围,其运动纵深增加,回旋余地广阔。漠南的蒙古人在一定程度上掌握了边境斗争的主动权,这一形势基本维持到洪武二十年以后。

图6 洪武朝明军经略河套示意图

【注释】

[1]薄音湖先生对此有不同看法,他认为北元一称不妥,应称作“明代蒙古”,说详见其《北元与明代蒙古》一文,载《内蒙古大学学报》1994年第1期。笔者考虑:薄文所论范围涉及有明一代,自有其可取之处,但本文所及历史时期中的大多数时间内,元朝国号显然是存在的(北元国号存在时间为1368~1388年),这是事实。更重要的是,国号本身正反映了塞北统治者长期追求复辟的政治目标,而它带给明朝的政治压力和由此产生的军事对抗对揭示这一时期的南北关系具有重要意义,因此笔者仍使用“北元”一词。

[2]参见胡钟达《明与北元——蒙古关系之探讨》,载《内蒙古社会科学》1984年第5期;达力扎布《北元初期史实略述》,载《内蒙古社会科学》1990年第5期。

[3][明]火源洁《华夷译语》卷下《诏阿札失里》,涵芬楼秘笈第四集据明经厂刊本影印。

[4]参见余同元《明太祖北部边防政策与明代九边的形成》,载《烟台师范学院学报》1991年第1期。

[5]《明太祖实录》卷七四,第1424页。

[6]赵立人《洪武时期北部边防政策的形成与演变》,载《史学集刊》1994年第5期。

[7]笔者认为元末明初关陇军阀中的所谓张思道与张良弼应为一人,根据有二:一、两者事迹相同。《元史·顺帝纪九》所载部分相关张良弼的内容与《明太祖实录》、《明史·太祖纪》、《国榷》等书相同,比如《明太祖实录》卷四六,洪武二年十月曾载“(常遇春)遂西入秦,张良弼遁走,李思齐迎降”;同一事,《明史·太祖纪二》却说“三月庚子,徐达至奉元,张思道遁”。仅就以上著述记述的史实而言就能够断定张良弼和张思道确为一人。二、张良弼、张思道、张良臣三人姓名关系。《明太祖实录》又记载说“初,张思道在庆阳,闻王师克临洮,惧而走宁夏,而使其弟良臣与平章姚晖守庆阳。思道至宁夏,与金牌张等俱为扩廓帖木儿所执。……会(汤)和部将谢三遣人招良臣,以其兄被执,遂以城降。良臣骁勇善战,军中呼为小平章”。既然张良臣与张思道是实际上的兄弟关系,而前述良弼与思道事迹又为一人,那么张良弼就是张良臣的兄长了。再者,良弼、良臣的名字也更像是弟兄二人。因此,笔者认为元末明初的张良弼和张思道实为一人,至于出现这种记载上的不同,其原因或与材料来源中一载其名,一以字行有关。

[8]《明太祖实录》卷四一,洪武二年四月“戊辰,置陕西、山西二行省,以中书参政汪广洋为陕西参政,御史中丞杨宪为山西参政”,第0816页。

[9]《明太祖实录》卷四二,洪武二年五月,第0828页。

[10]《明太祖实录》卷四二,洪武二年五月,第0838页。

[11][明]赵廷瑞修、马里纂《(嘉靖)陕西通志》卷9《建置沿革》,收入《中国西北稀见方志续集》,北京,全国图书馆文献缩微复制中心1997年10月版,第185页。

[12]《明太祖实录》卷四六,洪武二年十月,第0924页。

[13]《明太祖实录》卷七八,洪武六年正月,“置绥德卫,以宁夏卫指挥佥事马鉴为指挥使”,第1434~1435页。

[14]《明太祖实录》卷五四,洪武三年七月,第1061页。

[15]《明太祖实录》卷五七,洪武三年十月,明廷致书元太子爱猷识理达腊曾提到“近绥德卫擒送平章彻里帖木儿。问之,为君旧用之人”云云,第1119页。

[16]《明太祖实录》卷五九,洪武三年十二月,第1156页。

[17][明]陈子龙等编辑《明经世文编》卷一一〇《陕西延宁类序》,第1000页,北京,中华书局1962年影印本。

[18][日]和田清著,潘世宪译《明代蒙古史论集》(上册),北京,商务印书馆,1984年版,第12~13页。

[19]曹永年《从白塔题记看明初丰州地区的行政建制——呼和浩特市万部华严经塔明代题记探讨之三》,载《内蒙古师范大学学报》1992年第3期。

[20]陈得芝《元岭北行省诸驿道考》,载《蒙元史研究从稿》,人民出版社2005年版,第12页。

[21]《明太祖实录》卷一〇五,第1754页。

[22]《明太祖实录》卷五八,洪武三年十一月诏,第1137页。

[23]《明太祖实录》卷三八,洪武二年正月,第0778~0779页。

[24]《明太祖实录》卷三九,洪武二年二月,第0785页。

[25]《明史》卷一三〇《郭英传》,第3821页。此处标点本《明史》断句必然有误,沙净州地区就是元代砂井总管府等地,当阴山以北,并无大河流经,因此“至沙净州渡河。取西安”应重断为“至沙净州。渡河取西安”方显通顺,“渡河”无疑指的是渡过黄河。

[26][明]杨荣《武定侯郭公英神道碑铭》,[明]焦竑编辑《国朝献征录》卷七,(台北)台湾学生书局,1984年12月吴相湘主编《中国史学丛书》再版影印本,第223页。

[27],(洪武二年六月在常遇春的攻击下元顺帝被迫再次北迁应昌即盖里泊,今内蒙古克什克腾旗达里诺尔西南)。

[28]即“达里泊”,Dar-nahur。

[29]《明太祖实录》卷四四,洪武二年八月,第0860页。

[30]一般认为孔兴死于洪武二年似无问题,然而在《明太祖实录》卷七四,洪武五年六月,“曹良臣”条中却有这样的记载:“(洪武)二年,奉诏守山西行省,率兵出大同,击元将孔兴等,降之。三年,又从大将军徐达击元王保保于定西、三不剌川,皆败之。”(第1373~1374页)仅录于此。

[31]《明太祖实录》卷四九,洪武三年二月,第0972页。

[32]和田清认为金朝兴的行动可能受到了李文忠的节制,聊备一说。

[33][明]方孝孺《信国公追谥襄武封东瓯王汤和神道碑》,《国朝献征录》卷五。《明史》卷一二六《汤和传》载“徇东胜、大同、宣府皆有功”,与《神道碑》略同,第3753页。

[34]《明史》卷四一,第973~974页。

[35]吴缉华《明初东胜的设防与弃防》,载(台湾)《中央研究院历史语言研究所集刊》1962年第34本下册。

[36]《明太祖实录》卷六〇,第1179页。

[37]《明太祖实录》卷六〇,第1182页。

[38]《明仁宗实录》卷六,第159页。另《明史》卷一六四《范济传》所载为“洪武初年尝赫然命将,欲清沙漠。既以馈运不继,旋即班师。遂撤东胜卫於大同,塞山西阳武谷口,选将练兵,扼险以待”,可参照。

[39]《明仁宗实录》卷六,第162页。

[40]《元史》卷一〇一,《兵四·鹰房捕猎》,第2599页。[元]陶宗仪《南村辍耕录》卷一“昔宝赤,鹰房之执役者”(中华书局1959年版,第19页)。

[41]《元史》卷三四《文宗三》

[42]详见朱风、贾敬颜译著《汉译蒙古黄金史纲》,(呼和浩特)内蒙古人民出版社1985年版,第25~26页注释2。

[43][宋]叶隆礼著《契丹国志》卷二二,上海古籍出版社1985年版,第211页。

[44][清]陈履中著《乾隆河套志》卷四,天津图书馆藏清乾隆寓园刻本;又《边政考》武花城题注与之相同。

[45]注:金肃城,地在今内蒙古准噶尔旗西北。参见张修桂、赖青寿编著《辽史地理志汇释》,安徽教育出版社2001年,第214页。

[46]《辽史》卷三六《兵卫志下》朔州条载“金肃军防秋军一千”。

[47][清]顾祖禹著《读史方舆纪要》卷六一《榆林镇》,第2653页。

[48]《元史》卷四五《顺帝八》,第947页。

[49][]《》,②明胡汝砺等撰嘉靖宁夏新志卷一第9页。

[50]《元史》卷四六《顺帝九》,第968~969页。

[51]《元史》卷四七《顺帝十》,第980页。

[52]秃鲁对元朝的忠诚贯穿始终,至少表面上一直以元臣自居,始终不肯屈服于明朝,朱元璋于洪武四年、七年两次遣使劝降均未成功。

[53]李思齐、张良弼、脱列伯、孔兴。

[54]元代河西地区先后分据了窝阔台系阔端后王、察合台系出班后王以及昌吉驸马系、高昌亦都护系诸王,在元末成为拱卫朝廷的重要力量,备受重视。详见胡小鹏系列文章,收入胡小鹏著《西北民族文献与历史研究》,(兰州)甘肃人民出版社2004年。

[55]《明太祖实录》卷四四,洪武二年八月,第0868~0869页。

[56]《明太祖实录》卷四一,洪武二年四月,第0824页。

[57]《明太祖实录》卷四二,洪武二年五月,第0827页。

[58]《明太祖实录》卷四二,洪武二年五月,第0833页。

[59]《明太祖实录》卷四三,洪武二年七月,第0852页。

[60]《明太祖实录》卷四四,洪武二年八月,第0868页。

[61]《明太祖实录》卷五〇,洪武三年三月,第0983页。

[62]此处提出的宁夏驻军数量基于这样一种估计,即以朝廷赏赐军士的金钱数来进行大致的推定。据《明太祖实录》卷五八,洪武三年十一月在《赏陕西兰州等处守御军士诏》中宣布的犒赏原则为兰州“总旗人赏白金十两、小旗九两五钱、军人九两”;凤翔“总旗人赏白金九两、小旗八两五钱、军人八两”;临洮“总旗人赏白金八两、小旗七两五钱、军人七两”;巩昌“赏与临洮同”;延安绥德“总旗人赏白金五两、小旗四两、军人三两”。根据这一规定,普通军士所获得赏金在3~9两之间,它应该是洪武三年的通行标准。回过头来看当年三月赏赐宁夏驻军白金数为13700两,那么,可能的驻军数似应分布在1522~4566之间,取其平均数3044。(www.chuimin.cn)

[63]据《读史方舆纪要》卷五九“安定县·车道岘”条云“又有沈儿峪在其南。明初徐达败王保保于此”。可知沈儿峪口在今甘肃省定西县西北车道岭以南。

[64]《明太祖实录》卷五一,洪武三年四月,第1004页。今甘肃省榆中县城东北有地名东古城者处于原苑川河谷之中,则扩廓北逃可能沿此路而行。

[65]《明太祖实录》卷五五,洪武三年八月,第1085页。

[66]《明太祖实录》卷五九,洪武三年十二月,第1147页。

[67]《明太祖实录》卷六三,洪武四年闰三月,第1207页。

[68]《明太祖实录》卷六七,洪武四年七月,第1258页。

[69]《明太祖实录》卷六七,洪武四年七月,第1259页。

[70]《明太祖实录》卷六七,洪武四年八月,第1262页。

[71]日本学者和田清在其《明代蒙古史研究》中也多次涉及这一地名,如第205页“察罕恼剌(ChaghanNaghur),如果不是附近的杜勒泊或活育儿大泊的别名,便是《大清一统志》(卷四百八之一)《乌喇忒部·山川》条所说的‘插汉泉,在旗西北五十五里’的插汉泉。这里大体是古时的五原、受降城、天德军等的地域,可能就是元代的德宁路故地,是该方面的重要地点。”同页注释又云“又黄河畔察罕恼儿这个名字,散见于元、明的史乘里。《实录》永乐十年春正月丙午、秋七月辛卯、正统元年九月乙巳条等的记述,几乎足以推定它的位置,可能是今宁夏东边不远的地方,和察罕恼剌不同。穆泥乌拉岭的乌拉(Aghu‐la)是山的意思;察罕恼剌的恼剌(Naghur)是湖沼的意思。插汉泉的‘泉’,可能是Bulak。因此把它当作插汉泊,一点也不牵强。”同书第7页“察罕恼儿(ChaghanNaghur)按蒙古语是白海子的意思,可能是指北边小咸湖一带。”同页注释云:“又《读史方舆纪要》卷十八《开平故卫》条载:‘白海子在卫西南大青山之北,亦曰长水海子,土人因其四望白沙,呼为插汉恼儿;插汉译言白,恼儿译言海子;又西即骆驼山也。明初李文忠自万全出师,北至察罕恼儿地,进败元兵于白海子之骆驼山,即此。’”

[72]具体地望考证见陈得芝《元察罕脑儿行宫今地考》,收入《蒙元史研究从稿》,人民出版社2005年版。陈文在批判了箭内亘的考证结果后,提出察罕脑儿应在今河北省张北县沽源公社之囫囵诺尔(湖),湖畔之大红城遗址应为察罕脑儿行宫,亦是察罕脑儿驿(西凉亭驿)。

[73]《明史》卷一三〇《郭英传》,第3821页。

[74][明]杨荣《武定侯郭公英神道碑铭》,[明]焦竑编辑《国朝献征录》卷七,吴祖缃主编《中国史学丛书》,(台北)台湾学生书局,1984年12月再版影印本,第223页。附带说明两个小问题:其一,笔者考虑“西夏、察罕恼儿”也可以断句为“西夏察罕恼儿”,前者表明直到明初人们还可能把宁夏叫做“西夏”;后者则暗示了鄂尔多斯高原南部作为西夏故地与西部毗邻的宁夏间保持了密切的关系。其二,“忽辰平章”就是平章虎臣的异写,在此说明。

[75]《明史》卷一二六《汤和传》,第3753页。

[76][明]方孝孺《信国公追谥襄武封东瓯王汤和神道碑》,《国朝献征录》卷五。

[77][清]徐开任《明名臣言行录》卷一《东瓯汤襄武王和》,《续四库全书》本,上海古籍出版社2002年版。

[78][明]雷礼《国朝列卿纪》卷二,《续四库全书》本。

[79]《大明推诚辅运宣力武臣特进光禄大夫大都督府左都督左柱国信国公赠东瓯王谥襄武汤公圹志》,见蚌埠市博物展览馆《明汤和墓清理简报》,载《文物》1977年第2期。

[80][清]谭吉璁纂修《康熙延绥镇志》卷五。北京大学图书馆藏清康熙刻乾隆增补本。另,同书卷三《名宦志下》:“汤和……洪武四年以左御史大夫兼太子谕德率兵至定西,袭扩廓帖木儿,取宁夏。至察罕脑儿,获其猛将虎陈。定东胜、大同、宣府,封中山侯。八年冬追伯颜帖木儿,获之。晋信国公,赠东瓯王。”又“傅友德……九年副汤将军驻兵榆林,出塞,番兵缚伯颜帖木儿以降。”卷五:“(洪武)三年二月,大同将金朝兴取东胜,秋七月,偏将军李文忠与元脱列伯、孔兴战于白杨门,擒之。孔兴走绥德。四年大将军汤和功察罕脑儿,获猛将虎陈,定东胜,置延安、绥德二卫。七年,文忠败元兵于丰州。九年三月,汤和、傅友德屯延安。四月,伯颜帖木儿犯边,败降之。”

[81][清]陈履中纂修《乾隆河套志》卷一,天津图书馆藏清乾隆寓园刻本。

[82]疑为“德宁路”异写。

[83]《明太祖实录》卷五四,洪武三年七月,第1061页。

[84]“荒”字亦作“恍”(详见《弇山堂别集·卷八六·诏令杂考二·与曹国公手书》),从而与“忙”形近易通。

[85][美]牟复礼、[英]崔瑞德主编《剑桥中国明代史·导言》,汉译本,(北京)中国社会科学出版社1992年2月第1版,第8页。

[86]《明太祖实录》卷六二,第1197页。

[87]《明太祖实录》卷七三,第1374页。

[88][明]王世贞《徐中山世家》,《弇州史料前集》卷一九,明万历四十二年刻本。

[89]《明太祖实录》卷七五,第1383~1384页。

[90]《读史方舆纪要》卷六二《宁夏镇》载“断头山,镇东北三百里。明初汤和北征,败绩于此。又景泰间,石亨言贼将犯大同,其巢穴在断头山,去宁夏不远,是也”。

[91]章潢《图书编》卷四三《边防考》(《文渊阁四库全书》本)载“说者多谓:东胜州即古东受降城所在。其地今有断头山,地最腴,且宜牧马。疑即史所谓牛头朝那也”。又顾炎武《肇域志·山西二》(《续四库全书》影印本)载“断头山,在阳和卫城北二百三十里”。

[92][民国]张鼎彝著《绥乘》卷五《山川考上》,上海泰东书局1921年版。

[93]《明太祖实录》卷七六,第1401页。

[94]《明太祖实录》卷八五,第1516页。

[95]《明太祖实录》卷六七,第1254页。

[96]《明太祖实录》卷一〇五,第1754页。

[97]《明太祖实录》卷一四五,第2273页。

[98][明]赵廷瑞修,马里纂《嘉靖陕西通志》卷九《建置沿革》宁夏条。

[99]《明太祖实录》卷八一,洪武六年四月,第1457页。

[100][明]谈迁著、张宗祥校点《国榷》卷五,(北京)中华书局1958年第1版,第483页。

[101]《明太祖实录》卷九五,洪武七年十二月,第1644~1645页。

[102]《明太祖实录》卷二二九,洪武二十六年七月,第3347页。

[103]《嘉靖宁夏新志》卷一《建置沿革》,第8页。

[104]《读史方舆纪要》卷六二《宁夏镇》,第2683页。

[105]《明太祖实录》卷一一八,洪武十一年四月,第1926页。

[106]《明太祖实录》卷一二五,洪武十二年七月,第2005页。

[107][明]李贤等撰《大明一统志》卷三七,三秦出版社1990年影印本,第642页。

[108]《明太祖实录》卷七八,此条史文可证其不确。

[109]《明太祖实录》卷七九,洪武六年二月,第1444~1445页。四月,梁埜僊帖木儿建议在宁夏驻军屯田当与此有关。

[110][明]方孔炤《全边略记》卷四《陕西延绥略》,明崇祯刻本。

[111]《全边略记·大明师中表》。

[112]《明史》卷一三一《陈德传》。

[113]《国榷》卷五,第486页。

[114]《嘉靖陕西通志》卷二《土地二·山川上》,第85页。

[115][清]顾祖禹《读史方舆纪要》卷六二,第2707页。

[116]《明太祖实录》卷八七,洪武七年二月,第1554页。

[117]《明史》卷一二六《汤和传》,第3753页。

[118]《明太祖实录》卷一〇七,洪武九年七月,第1795页。

[119]参见[明]王世贞《弇山堂别集》卷八六《诏令杂考二·与曹国公手书》。

[120][明]方孝孺《信国公追谥襄武封东瓯王汤和神道碑》,[明]焦竑编辑《国朝献征录》卷五。

[121]《明太祖实录》卷一〇六,洪武九年五月,第1768页。

[122]《明太祖实录》卷一一一,洪武十年四月,第1852页。

[123]谭其骧主编《中国历史地图集》第七册《元明时期》,(北京)地图出版社1982年版。

[124]周清澍主编《内蒙古历史地理》,(呼和浩特)内蒙古自考办1991年编印本,第120页。

[125]达力扎布《北元初期的疆域和汗斡耳朵地望》一文中认为在“上都至河套”一线,洪武八年以北元降众立察罕脑儿卫、官山卫等,得出“北元实际统辖地区,应大致在大青山北,向西至黄河河套之北,在河套西部则在贺兰山北”的结论。在“黄河河套内”一线,又说“明朝设防地区较靠南。此外,还有以北元降众所设的察罕脑儿卫(今陕西横山县正西九十里,内蒙古乌审旗境内古城)”,为此引出周清澍《从察罕脑儿看元代的伊克昭盟地区》一文,客观上容易给人以周清澍先生该论文确实考证过明察罕脑儿卫位置的错觉。细检其文,对明察罕脑儿卫的具体位置不置一言,达力扎布先生实则是以周文来确定察罕脑儿卫的地望。附带指出,达文关于察罕脑儿卫建置的时间有误,应为洪武七年。详见《明清蒙古史论稿》,第31~32页,民族出版社2003年。

[126]《明太祖实录》卷九一,洪武七年七月,第1598页。

[127]《明太祖实录》卷九一,洪武七年七月,第1594页。

[128]《明太祖实录》卷八四,第1495~1496页。

[129]《弇山堂别集》卷八六《诏令杂考二·与曹国公手书》,第1652~1653页。

[130]《明太祖实录》卷一〇三,洪武九年正月,第1739页。

[131]《康熙延绥镇志》卷一《山川下》“圁水出清平堡外白城儿,东流合夏河儿入波罗塞,滉忽都河水会焉”。“滉忽都河,水出龙州城南宜家畔,合城北乌龙洞泉水及城西水东流四十里。”白城儿应为察罕城,疑白城子即察罕脑儿城。另,[清]梁份著《秦边纪略》卷五《龙州城》条,第351页“城南宜家畔,有荒忽都河,无定河之上流也”。又“圁水出塞外之白城儿,至此于堡之荒忽都河水合,南流益大,谓之无定河。”青海人民出版社1987年版(校注本)

[132]《明太宗实录》卷五四,永乐四年五月丙辰条,第0810页。

[133]《乾隆河套志》卷一

[134]《明太祖实录》卷九三,洪武七年九月“丙申,察罕脑儿卫指挥佥事撒里答歹来朝谢恩,命赐宴及金龙绣衣一袭”,第

[135]《明太祖实录》卷五四,洪武三年七月,第1061页。

[136]《明太祖实录》卷九三,洪武七年九月,第1627页。

[137]《明太祖实录》卷九五,洪武七年十二月,第1645页。

[138]《明太祖实录》卷五六,洪武三年九月,第1088页“乙巳,故元宗王札木赤、指挥把都、百户赛因不花等十一人自官山来降。诏中书厚加燕劳,立官山等处军民千户所,以把都为正千户,赛因不花等三人为百户,赐以文绮、银椀、衣物有差,就大同给赐田宅”。

[139]乃儿不花与乃剌不花的对音问题。韩儒林《穹庐集》第44页注释[26]云“按darqan,音译为‘答儿罕’,甚为正确。但有元一代,通作‘答剌罕’,此种r前母音重现于r后之现象,在元代甚为普遍,如Turqaq元译为秃鲁华,Qarluq之译为哈剌鲁,Qorchi之译为火鲁赤等,皆r前母音亦复于r后读出之例也”另参见同书《关于西北民族史中的审音与勘同》。

[140]《明太祖实录》卷九八,洪武八年三月,第1678页。

[141]注:地在今内蒙古卓资县北。蒙古国初年窝阔台、拖雷均曾驻军于此,是元代通往上都的必经之路,常有蒙古军守备。

[142]《明太祖实录》卷九八,洪武八年三月,第1670页。

[143]伯颜(Bayan Temür)与不颜(Buyan Temür)。岑仲勉《党项及於弥语原辨》谓蒙古语a、o、u三元音可互相转变,参见《中外史地考证》(上),中华书局2004年,第280页。又,[清]钱大昕《廿二史考异》卷九一(上海古籍出版社,方诗铭、周殿杰校点本,第1265页)云:《元史·诸王表》中之“永宁王不颜帖木儿”,在《元史·宗室世系表》中又作“伯颜木儿”,可证“伯颜”与“不颜”确有混用之可能。

[144]注:即《元史》之平地县。《元史》卷五六《地理志一·中书省·大同路》载大同路所属之“平地,本号平地袅,至元二年,省入丰州。三年,置县,曰平地。”(第1375页)即此。

[145]《明太祖实录》卷一〇五,洪武九年四月,第1762页。

[146]《明太祖实录》卷一〇五,洪武九年三月,第1749页。

[147]《延绥镇志》卷一《河套》“夫当洪武之初,套中皆为弃地,忽来忽去,乘其虚亦易逐。而东胜不守,藩篱自撤。自后防河之戍既罢,巡河之议又寝,居然瓯脱焉。是河套非彼夺之,实我弃之也。”

有关明初河套周边边政研究的文章

阿难答察罕脑儿就是鄂尔多斯高原西南部,西接宁夏,原为安西王封地,顺帝时一度由豫王控制,此时军权收归中央。从洪武元年年底到洪武三年年初的近两年时间中,扩廓帖木儿以宁夏府路为根据地,东拥察罕脑儿,西联河西诸王[54],南临黄河沿线,北与迁播之元廷残余遥相呼应,颇有“再图恢复”的声势。......

2023-11-28

以上两点说明了立于洪武二十五年的山西行都司卫所中山西籍武官数量并未取得绝对优势的原因。[21]这是一次以山西境内民户为对象的大规模征集军队行为。壬申,宋国公冯胜等籍民兵还。......

2023-11-28

三个千户所属于守御千户所,它们被设在内地,直属后军都督府统辖,应与原东胜左右卫并无直接关系。河套内部的边防要地在陕北东北方向的神木县,自从设立东胜卫之后,东胜“又在神木之外,遂罢神木戍兵”。这样又恢复了洪武年间东胜未设卫之前的冬季守河的旧例。......

2023-11-28

边民内迁客观上消除了元军南下掳掠的物质诱因,降低经济损失,减少防卫任务量。同时,也在一定程度上阻断了元人与边民的联系,有利于防止元军“窥边”。此外尚有一个难题就是关于东胜所属五千户所的结局。其间,由于东胜卫已内迁大同,原东胜地区的民户亦迁往安徽。因此,东胜遂成为境外弃地。本属东胜卫担负的防御职责也不得不向南转嫁至河曲县承担。......

2023-11-28

经过此次整合,遂使陕北塞王守边制名存实亡,边将的作用无可替代。通过洪武二十五年到二十八年间的不断调整,加上庆王的因素,在河套南缘形成了宁夏卫与庆阳、延安、绥德三卫构成一体,以宁夏统领陕北的边防新格局。明初延绥两卫的中心在延安府,延安遂成为陕北边防的核心。......

2023-11-28

第四章洪武朝河套边防体系的形成与完善洪武十一年起相当长的一段岁月中,经过十年厮杀的明与北元关系进入到一个斗争相对平稳的时期。对于“塞王守边”的问题,本文认为,胡蓝两次大狱这类严重的政治事件对整个洪武朝各项制度的影响是巨大的。因两案遭诛杀者超过四万人,洪武朝的精兵强将几乎被消灭殆尽,更严重的是在原军事贵族的心理上产生了深切的恐怖阴影。......

2023-11-28

因此,对明代北边的进一步区域分割研究自有其学术诉求和必要。因此对于有明一代河套史研究不可避免地带有西北地方史与边疆民族史研究的双重性质。......

2023-11-28

相关推荐