近年,达力扎布在其论著中已经出现了两个察罕脑儿卫的提法,但并未考证。综合以上两条材料,应该看到:第一,察罕脑儿卫的设立与撒里答歹的归降有关。换言之,确定荒忽滩位置的同时也就意味着找到了察罕脑儿卫的所在。察罕脑儿卫的设立据史载是在洪武七年。......

2023-11-28

三、宁夏与察罕脑儿地区

1.明初的宁夏经略

据现有材料,元末宁夏地区较早的战乱是至正十九年(1359)四月“己丑,贼陷宁夏路,遂略灵武等处。”[48]地方史志所载的“元末寇贼侵扰,人不安居。哈耳把台参政以其难守,弃其西半,修筑东偏,高三丈五尺”②,或与此有关。虽然史书语焉不详,可是其中反映出的以人口流失为特征的社会动荡情况却是事实。很明显,随着战事逐渐临近,宁夏府的重点已经转为军事防御,压缩城防,高筑城墙正是其真实写照。自此开始,宁夏的防卫工作引起了元朝中央的重视。

由于元朝中央政府的军政体系已接近瘫痪,面对复杂困难的政治军事形势,元政府不可能采取什么有力的措施,它只能立足于地方行政制度软弱的现实,转而求助于河陇、河西诸藩王的力量,加强宁夏地区的防御。至正二十五年(1365)时,皇太子爱猷识理达腊为征讨孛罗帖木儿曾“命甘肃行省平章政事多儿只班以岐王阿剌乞儿[49]《校勘记》:‘儿’当作‘巴’]军马,会平章政事臧卜、李思齐,各以兵守宁夏”。[50]据此可知,元末宁夏地区至少混杂了行省、诸王、地方军阀三种军事力量,它反映了宁夏因其特殊的地理位置成为三方军力共存的地区,所以宁夏能否成功保卫也决定了这三种力量联合抗明的前途。虽然这种情况并不能令元政府完全满意,却也是无可奈何。当然在力所能及的范围内,元政府还是想方设法尽可能树立自身的政治军事权威。元廷于至正二十七年(1367)恢复了在至正十七年(1357)撤销的陕西行枢密院,八月“丙寅,立行枢密院于阿难答察罕脑儿,命陕西行省左丞相秃鲁仍前少保兼知行枢密院事”[51]。阿难答察罕脑儿就是鄂尔多斯高原西南部,西接宁夏,原为安西王封地,顺帝时一度由豫王控制,此时军权收归中央。行枢密院事秃鲁先在中央供职,至正二十五年十月从资正院使升任御史大夫。虽然此举立即引起了李思齐的严重不满,朝廷却并未进一步退缩,仍坚持将陕西最高军事指挥权交给了秃鲁[52],由他兼任知行枢密院事并统领陕西四将[53],组织对明军的抵抗。

在明军大举北伐的危急形势下,元朝上下仍君臣不合,将帅龃龉,内讧频频。及至明军兵锋指向山东、河南,元廷才暂时停止内部火拼,组织抵抗,毕竟大势已去,难有作为。扩廓帖木儿自太原战败,北奔大同,最后于洪武元年十二月西走甘肃。到洪武二年四五月间,扩廓已经留居宁夏有时,由此可见,扩廓所谓“遂走甘肃”系指甘肃行省的宁夏府路。从洪武元年年底到洪武三年年初的近两年时间中,扩廓帖木儿以宁夏府路为根据地,东拥察罕脑儿,西联河西诸王[54],南临黄河沿线,北与迁播之元廷残余遥相呼应,颇有“再图恢复”的声势。洪武二年三月以后,明军进入陕西关中,元军接连溃退。张思道、张良臣兄弟先据庆阳,四月在张思道得知临洮失陷的消息后,也逃奔宁夏。由于在军阀混战中张思道(张良弼)与扩廓帖木儿父子是死对头,所以逃奔宁夏的张思道与部将金牌张等人均为扩廓帖木儿拘捕,以至激变了张良臣投降明朝,显然对元朝在西北的抗明战局极为不利。因此,扩廓帖木儿马上改变了这种错误做法,希望依靠张氏兄弟在庆阳牵制明军主力,自己可腾出手来组织反攻和其他军事机动。于是张良臣很快叛明,固守庆阳,“又倚其兄张思道与王保保为声援;贺宗哲、韩扎儿等为羽翼;姚晖、葛八之徒为爪牙,故欲据守以图大功”[55]。短期内,宁夏与庆阳之间因为存在着这样特殊的关系,其联系愈显密切。往来于宁夏与庆阳间的间谍人数众多,在为张良臣通风报信的同时,也努力收集明军的情报。当时,察罕脑儿控制在扩廓部将虎臣手中;宁夏黄河以南直到六盘山区实际上也处于元军的控制之下,不仅有元室宗王豫王阿剌忒纳失里据守西安州、海剌都,更有总制贺宗哲往来其间,隔断了明军关中与陇上的联系。一时间,西北形势似乎对元朝更加有利了。

面对突变的形势,明军的确措手不及,出现了一定程度的混乱,对此,作战途中的徐达及时调整部署,实施了十分严密的反制措施。早在其于洪武二年四月进攻六盘山地区的时候,就“遣右丞薛显将精兵五千人袭豫王。豫王遁去,获其人口头目及车辆而还”。[56]五月初“大将军徐达师还红城。右丞薛显自明[当作‘鸣’]沙州以所获王保保部将毛祥及知院尹译、李遵正、郭英,左丞董信、任弘等,并马二千余匹至达师”。[57]可见,薛显至少两次脱离大部队,单独率军肃清六盘山以北,黄河以南的地区。

为了彻底消灭张良臣,徐达“乃先遣兵抄其出入之路,平章俞通源将精骑略其西,都督副使顾时略其北,参政傅友德略其东,都督佥事陈德略其南”[58],对庆阳进行了严密封锁,形成合围之势。经过苦战,明军才在当年八月攻破庆阳。随着庆阳战役的结束和贺宗哲渡河遁去,明军的控制区已经扩大到了兰州到鸣沙州的黄河沿岸地区,与元军隔河对峙。

此外,庆阳以北到察罕脑儿方向也有明军活动,洪武二年(1369)七月“癸卯,元合水守将参政盖城诣大将军徐达降,献马二十匹。成先守华池寨,达令成往招其部曲。又遣来降佥院王晋招谕木瓜堡、铁哥城诸寨,柔远镇故城杜头目、张彬招谕旧寨未附军民”[59]。八月“盐池馆逻骑获王保保麾下知院都事等送大将军营”[60]。在这两条短短的史料中出现了大量的地名,如合水、华池寨、木瓜堡、铁哥城寨、柔远镇故城、盐池馆,分别是今甘肃合水县老城镇、甘肃华池县东华池、甘肃环县兴隆山附近、甘肃华池县北铁角城、甘肃华池县城和约当今宁夏盐池县惠安堡北等地,将上述地名排列起来自然形成一条防线,而它的位置正是从西南侧接近了察罕脑儿地区。

对于上述新占领区的控制,似乎并未引起明朝足够的重视,表现在宁夏的驻军数量不大,也没有重要的将领镇守。《明实录》有这样一条记录,谓“赏平凉、庆阳军士白金五万九千六百余两;赏宁夏军士白金一万三千七百余两”[61],此时沈儿峪口决战尚未进行,深入宁夏追击扩廓的行动更无从谈起,所以这次受赏的军士并非徐达所部的征讨军,而是前一年(洪武二年,1369)留下的屯戍军。进而推知,早在洪武二年张良臣失败后,应该在宁夏府路境内保持了一定数量的明军驻扎,但总量不大,约有3000余人[62],分布在黄河以南的原宁夏府路境内(宁夏府的主体尚在元军控制之中)。甚至在扩廓帖木儿出逃塞北后,宁夏明军的数量也不见得有很大的提升,毕竟当时在这里并没有高级别的重要将领镇守,反映出宁夏受到的威胁不大,也表现出明朝并不急于将宁夏作为发动进一步战争的战略基地。

随着张良臣庆阳战役的失败,黄河以南明军逐渐取得主动,为了遏制形势进一步恶化,扩廓帖木儿趁徐达军队南撤的有利时机,于洪武二年年底率军渡河围攻兰州。明军在新征服区的形势骤然紧张,洪武三年年初,朱元璋下诏分路攻讨元朝残余——盘踞东北的元廷中央和在西北大肆活动的扩廓帖木儿。在军力和将领的分配上,朱元璋明显侧重于西路徐达军,把冯胜、邓愈、汤和全数配备徐达麾下。朱元璋的意图非常明确,就是以西路军的进攻彻底消灭扩廓帖木儿。四月,徐达明军与扩廓帖木儿元军在沈儿峪口[63]激战。此战扩廓大败,全军覆没,包括诸王、国公、平章在内的1865名官员、84500多名军人、战马15280匹都作了明军的俘虏。而“保保仅与其妻子数人从古城北遁去,至黄河得流木以渡,遂由宁夏奔和林。达遣都督郭英追至宁夏,不及而还”[64]。

与陕北和东胜方面相比,明朝此时在宁夏的经略要缓慢得多,毕竟宁夏以西的整个河西走廊还处在元朝诸王的直接统治之下。在这种未遑经略的节骨眼儿上,小规模袭扰的产生是不可避免的。《明实录》记有洪武三年八月“胡军火尚失兰歹等至大盐池,杀守御官齐拜舍等。庆阳千户孟德率兵击败之,获其参政梁咬住等”[65]即是一例。虽然如此,从年底户部要求在察罕脑儿的大小盐池开办盐政的请求从侧面证明了少数小规模的战乱已经难以动摇明朝对宁夏以至鄂尔多斯的占领了。

从洪武三年年中到洪武五年(1372)明朝北伐失败的这一段时间,宁夏成了北方降人的居住地和明朝以怀柔策略影响北元的榜样。对于北方降人沿边散布居住的问题,明朝君臣们曾经进行过讨论。

中书省臣言:西北诸虏归附者不宜处边。盖夷狄之情无常,方其势穷力屈,不得已而来归。及其安养闲暇,无不观望於其间,恐一旦反侧,边镇不能制也。宜迁之内地,庶无后患。上曰:凡治胡虏当顺其性,胡人所居习于苦寒。今迁之内地,必驱而南,去寒凉而即炎热,失其本性,反易为乱。不若顺而抚之,使其归就边地,择水草孳牧。彼得遂其生,自然安矣。[66]

权衡利弊的结果是明朝仍然维持这一就地安置的政策。洪武四年北方边境相对较为平静,这一年出现了元人归降和明朝招降活动的一个小高潮。当年闰三月“戊寅,命故元降臣脱列伯齑诏往甘肃塔滩[《校勘记》:各本均作塔摊。按卷六十五第三页作塔滩]等处,谕元臣宝咱王”[67]之后,到下半年,有两次重要的归降:

一是七月“戊辰,故元詹事院副使南木哥、詹事丞朵儿只自河西率兵民二千余人来降”[68]。

二是同月“壬申,故元甘肃行省平章阿寒柏等至京师。先是,阿寒柏等率所部官属兵民来降。陕西守臣以闻,诏阿寒柏与其官属四十四人来朝,其兵民留居宁夏。至是,上命中书赐阿寒柏及知院满荅剌、廉访使纳速尔丁人衣一袭,绮帛八匹,米五石,钱五千。其左丞观音奴[《校勘记》:中本左作右。抱本官作观,作观是也]等四十一人赐绮帛钱米有差”[69]。“八月辛巳朔,赐故元平章阿寒柏、知院满荅剌、廉访使纳速尔丁等四十四人罗衣有差。寻又赐以冠带。”[70]这两次归降的特点是:规模较大(两千人)、级别较高(甘肃行省平章),因此朝廷也非常重视。文中的“河西”指黄河以西包括宁夏、河西走廊在内的广大地区。我们可以较为笼统地把这两次归降均当作宁夏边外元朝旧臣的投降,需要注意的是来降的基本部众都被安排在宁夏境内,加上宁夏府路本身的军民人口,则归降者的人数极有可能超过了明朝驻军的数量。

2.洪武三年的察罕脑儿征伐(www.chuimin.cn)

元代有两处著名的察罕脑儿[71],一在上都附近,地当大都至上都的驿站要口[72];一在鄂尔多斯高原南部,是宗王的驻地。事实上,除此以外,蒙古高原上还有许多以察罕脑儿为名的湖泊(Caqannahur,蒙古语是白色的湖泊)。仅以察罕脑儿的名称来讲应是极为普通的,因为从地形和气候的角度出发,高原上分布了很多白色,富含盐、碱的大小湖泊,很平常。然而一旦它与某些历史活动有直接联系并成为其背景之时,它被赋予的重要性也就相应的增加了。

明朝兴起,元廷北迁,察罕脑儿不论是作为驿站,还是诸王驻地,自然相继废弃了,剩余的就是它的名称而已。然而从这时起,明人对于两个察罕脑儿的认识开始模糊了。为此必须首先明确明朝在河套用兵之际的察罕脑儿究竟位于何处,它将有助于解决明初在河套地区的经略成果和控御河套的主要方式。

洪武三年明军扫荡了整个鄂尔多斯腹地。洪武五年明军岭北大败后,全面收缩防线。其间的两年多时间里,明朝对河套地区的占领是以羁縻千户所的形式实现的,大致讲,是在河套内部的东侧连接陕北、晋西北和土默川平原的这片区域相继建立了六个蒙古千户所。

洪武三年扩廓帖木儿兵败逃回漠北以后,尾随而至的明军占领了宁夏府路,转而调转兵锋,肃清了黄河以东的河套大部地区,甚至在河套东北方跨过黄河驱散了大黑河流域的东胜州等地的元军。很遗憾这些事迹在《明实录》竟无从体现,只能借助《明史》列传、碑铭和地方志中的零星线索进行梳理。沈儿峪口之战后的情形,据《明实录》文意理解,郭英率军进入宁夏后,很快折返,并没有其余行动。但不少证据证明郭英在沈儿峪口之战(定西之战)后的主要活动并不在宁夏,而是察罕脑儿以及沙净州地区。查《明史·郭英传》云:“进克定西,讨察罕脑儿。克登宁州,斩首二千级,进河南都指挥使。”[73]《郭英神道碑》载:“庚戌(洪武三年)升本卫指挥副使。从征迤西,克定西,讨西夏、察罕恼儿,抚安忽辰平章。沙净州复叛,讨平之。克登宁州,斩首二千级,获牛马数千。”[74]实际上,征剿察罕脑儿的并非郭英一人,至少汤和、廖永忠、王志、王弼均参加了这一军事行动,而且汤和在其中扮演的角色恐怕比郭英更为重要。

《汤和传》云:“又明年,复以右副副将军从大将军败扩廓於定西,遂定宁夏,逐北至察罕脑儿,擒猛将虎陈,获马牛羊十余万。徇东胜、大同、宣府皆有功。”[75]

《汤和神道碑》:“明年(三年),与中山王、宋国公至定西,袭元将扩阔帖木儿营。西北取宁夏,至察汗脑儿,获其猛将虎陈。定东胜、大同、宣府,皆以劳先诸将。”[76]

《明名臣言行录》:“明年,复从中山王大破元丞相扩廓于定西,遂定宁夏,追卤于察罕脑儿,获其将虎陈,定东胜、大同、宣府。九月,还京师。”[77]

《国朝列卿纪》:“(汤和)明年与徐达、冯胜至定西,袭元将扩廓帖木儿营。西北取灵夏,至察罕脑儿,获其猛将虎陈,定东胜、大同、宣府,皆以劳先诸将。”[78]

《汤和圹志》:“三年四月,取灵、夏、东胜、大同、宣府,还封中山侯。”[79]

《延绥镇志》:“洪武四年,大将军汤和攻察罕脑儿,获猛将虎陈。定东胜,置延安、绥德二卫。”[80]它同时为《河套志》[81]所转述,但是在时间及部分内容上存在明显错误。

因为各个传记材料间存在着内容上的细微差别,而这些差异很可能影响准确的理解,稳妥起见,只能悉数罗列。

根据以上史料,首先可以确定汤和、郭英二人在洪武三年以后的军事行动中发挥了重要作用,结合他们的传记内容能够部分地恢复某些《明实录》中缺载的史实。概括而言,汤、郭明军在察罕脑儿获得了重要胜利,擒获元将虎陈,并得到大批牲畜。察罕脑儿战役结束后,汤、郭两人分兵出击大同境外之地,汤和军的行进路线略微偏南,经过了东胜、大同、宣府等地。郭英军更加偏北,他先后攻克了沙净州和登宁州[82],虽然登宁州位置无考,据《神道碑》推测应离沙净州地区不远。据《明名臣言行录》,汤和于同年九月还京师,以此推之,汤和军在察罕脑儿及东胜、宣大诸地的活动只能在四至八月之间,考虑到众多的作战地点以及并不寻常的进军路线,汤和军在察罕脑儿(河套)地区活动的时间至多不超过六月份,均属于快速进军。

除了汤和等人的正面征伐以外,察罕脑儿南面毗邻的陕北明军也不失时机地加入进来,打击元军残部。在遭到明军一连串打击之下,河套元军的活动极为困难,在这一背景下相继出现大规模的归降行为均在情理之中。洪武三年七月“故元参政脱火赤等自忙忽[《校勘记》:中本忽依勿]滩来归,诏赐官服,置忙忽军民千户所,隶绥德卫,以脱火赤为副[《校勘记》:广本无副字]千户”[83]。笔者以为所谓“忙忽滩”与“荒忽滩”本为一地[84],且与察罕脑儿相连,进而又和绥德卫相毗邻。“忙忽”一词和田清认为是蒙古部落名称,而笔者认为在此理解为河套南缘的地名似乎更加妥当。属于绥德卫的忙忽千户所具有军民兼治的特点,是明初在河套南缘最早建立的附边蒙古管理机构,带有鲜明的羁縻色彩。它将与洪武四年的东胜卫所属五千户一起构成洪武朝早期统治河套内部,安抚蒙古降人的系统。这些蒙古千户所环绕在绥德、东胜卫的外围,客观上也具备了为明朝守边,拓展北边防区,招诱近边蒙古部众的作用。

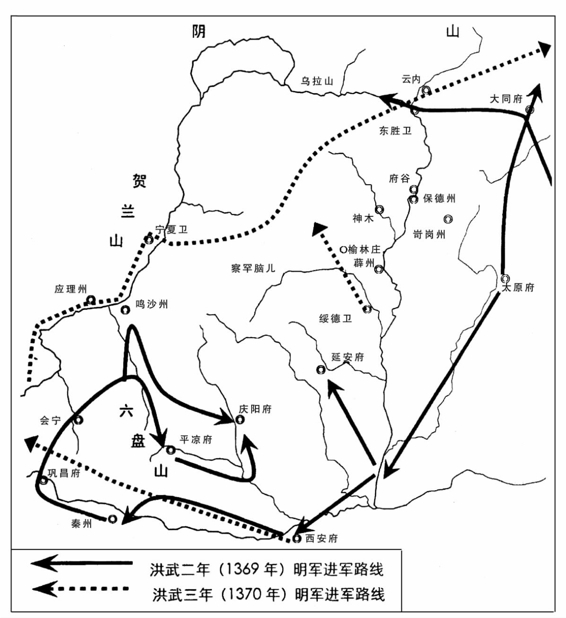

图5 洪武初年明军对河套周边地区用兵示意图

有关明初河套周边边政研究的文章

近年,达力扎布在其论著中已经出现了两个察罕脑儿卫的提法,但并未考证。综合以上两条材料,应该看到:第一,察罕脑儿卫的设立与撒里答歹的归降有关。换言之,确定荒忽滩位置的同时也就意味着找到了察罕脑儿卫的所在。察罕脑儿卫的设立据史载是在洪武七年。......

2023-11-28

毋庸置疑,宁夏地区废府、人口内迁肯定是明朝岭北惨败的连锁反应之一。洪武五年徐达北征失败以后,北平、大同、陕北和宁夏各个地区纷纷内迁边民,撤销军政机构,如同推倒了多米诺骨牌一样。梁埜僊帖木儿的建议被朝廷批准执行。加之边民人口大幅度减少,体现在地方管理机构的设置上则采取了在边境地区通行的边卫体制。......

2023-11-28

第三章洪武朝早期对黄河中游地区统治的确立河套从唐末五代党项族占据该地区之后,历经宋、金,一直是西北少数民族割据政权——西夏的领土。因此,朱明王朝重新占领河套地区也可被视为5个世纪后汉族统治在这一地区的恢复。洪武朝早期明军对北元的进攻在洪武五年达到了顶峰,这一年岭北惨败,使得明初对北元的经略出现了重大转折。......

2023-11-28

这一定是由于金朝兴夺取东胜州之后,战线过长,李文忠东路军又在应昌一带,远水难就近渴,改由徐达所部右副副将军汤和横扫鄂尔多斯,跨河东征东胜、大同地区。......

2023-11-28

因此,对明代北边的进一步区域分割研究自有其学术诉求和必要。因此对于有明一代河套史研究不可避免地带有西北地方史与边疆民族史研究的双重性质。......

2023-11-28

在缺少相关地志明证的情况下,只能通过对《明实录》中有关记载的辨析进行探讨。出现这种情况,笔者认为:一、若文本本身无误,则此处“四川”并非常规意义上的四川地区,它和船城一样都应位于宁夏境内黄河沿岸。诚如这一解释,那么梁埜僊帖木儿的建议就成为解决“塔滩”地望的突破口。......

2023-11-28

相关推荐