从前面讨论中析出的数字看,洪武二十八年时东胜诸卫约有驻军43000人;永乐元年的宁夏驻军数为23586人;计算得出的陕北驻军数17000人,那么河套周边地区的常驻军队约有86000人。......

2023-11-28

一、河套周边地区自然地理环境与元末明初的古气候特点

1.河套范围的定义

河套,从地理学的角度看,指的是今“黄河在甘、宁、内蒙古、陕、晋5省区境内形成了马蹄形大弯曲,这一大弯曲的北部,亦即白于山(陕北)以北,贺兰山以东,阴山以南,芦芽山(晋西北)以西的地区称为河套”[1]。但明人所称“河套”略小于这一范围,当时的河套,西、北、东三面均因河为界,三界之外称为河外。东胜卫地处河外,其政治军事地位极为重要,因此,河套的范围采用今说,即明代河套与河外的总和。明初延绥各卫因得河套屏障为安,军民耕牧套中,河套依凭东胜卫得守。东胜与套中一体,边防上同时惠及宁夏、大同、陕北。明洪武——永乐朝对河套控制达到极盛。

河套及周边地区整体上处于中国农牧交错区的过渡带上,从东向西逐次分布了温带干草原和荒漠。由于深处大陆内部,常年受东亚季风控制,气候上呈现出明显的大陆性和季风性的特点,具体表现为降水从东南向西北递减,气温的年较差和日较差都十分明显。河套及周边大部分地区位于北纬38°以北,纬度相对较高,冬季黄河有长达三个月的时间封冻。地貌形态分布差别明显,高原、沿河平原、山地间分界明确,除黄河外,地表径流量也不大。以上因素决定了本地区自然带的面貌,对于历史时期农业民族、游牧民族的活动产生了直接的影响。

纵观两千年来的人类历史活动可以看出,农业民族强盛时,基本上沿着黄河沿线的平原地带向北推进,受地形和气候变化的制约非常明显。游牧民族强盛时往往能占据整个河套地区,阴山、贺兰山、鄂尔多斯高原都成为其活动的主要地域,分布的范围较农业民族远为广阔,受自然因素的制约相对较小。据国内外历史地理学的研究,农业和游牧民族在本地区的势力消长与古代气候的演变具有某种内在的联系,这一点对于考察明代早期农业民族的推进具有一定的指导意义。由于本地区地表径流多为季节性变化非常明显的黄河小支流与内流河,黄河的地位极为突出,春夏两季它既能为农业区提供灌溉,又能进行水上交通联系,还可在一定程度上阻挡北方游牧民族的南下入套。但是在冬季河套大部河段长期(三个月)封冻,河套内部顿失天堑。古代每年冬季边军防边、巡逻与游牧民南下掳掠几乎形成了一条规律,它使得明代前期河套边防具有了不同于北边其他地区的特点,就河套地区而言,每年冬季巡边、加强戒备的重要性非常突出,相对的,正常情况下其余季节的边防压力不是很大。

3.河套自然地理环境

河套地区实际上是一个环状结构,其最外层在西、北、东三面均为山脉所阻挡;山脉圈以内就是黄河及其沿岸的冲积平原;最内层为黄河包围的区域则是鄂尔多斯高原。整个高原面比较平坦,从西北向东南方倾斜。河套外沿的贺兰山、阴山山脉植被覆盖情况较好。山脉与黄河间的宁夏平原、河套平原地势平坦,有利于发展灌溉农业,对降水的依赖性很小。在鄂尔多斯高原地区荒漠、草原和湖泊交错分布。阴山—大青山部分山口是历史上著名的南北交通要道,为出塞的必经之路。它在中国古代北方民族史上具有重要地位。平原主要是宁夏平原和河套平原两大部分,其中河套平原又分为前套平原和后套平原两块,均为黄河流经冲积而成的平原,平原面的倾斜度大多有利于引黄河水自流灌溉,发展农业的条件十分便利,自秦汉时起就受到了中原王朝的注意,是农业民族扩张时的主要目标。

河套内的鄂尔多斯高原地势平坦,它和部分平原上主要分布着大片的沙漠,包括毛乌素沙漠、库布齐沙漠、宁夏河东沙漠和乌兰布和沙漠,[2]因此沙漠在河套地理中构成了主导性的因素之一。其中毛乌素沙漠位于今内蒙鄂尔多斯市南部,宁夏盐池以东,陕西北部,人口密度较大,农业开发的历史极为悠久,水分条件较贺兰山以西的沙漠为好。沙漠中许多滩地和河谷阶地是发展农牧业的主要地区,农业区分布的重点多在较大河流的河谷中。在明代中期以前,这里一直是“军民耕牧其中”的理想场所,特别在畜牧业上,明代继承了元代的做法,将这里辟为国家和贵族私人的大型牧场。同时,明朝也继续在沙漠南缘开展各种形式的屯田活动。

库布齐沙漠位于河套平原以南的今杭锦旗和达拉特旗境内,绝大多数为半荒漠地带,自然条件与毛乌素沙漠相比差别很大。它连片分布于鄂尔多斯高原北缘,东部的几条河流除雨季外,基本无水,流动沙丘占沙漠总面积的80%,自然条件较为恶劣。明代河套防御体系中的边卫设置在这里无从体现,仅有一些季节性的瞭望哨而已。《罪惟录》提到东胜卫内迁后的情况时说,“国初,敌迤河外,延绥以宁。自东胜既失,北马南渡,始创边台墩垣于河之口。”[3]此其大略,详细情况笔者将在后文中作进一步论述。

宁夏河东沙漠由黄河冲积平原区和鄂尔多斯西南高原区两部分组成,前者在黄河东岸的陶乐、灵武境内,沿黄河东岸南北分布约70km;后者在灵武、盐池两县境内,沿长城两侧呈现断续带状分布。两片沙区均以流动沙丘为主。据今人研究,宁夏河东沙区沙漠的成因与人为活动因素有很大的关系,尤其是明清以来不合理的过度农垦破坏。但是至少从十世纪开始,鄂尔多斯西南高原区到环县以北的这片地区就被称作“旱海”,《读史方舆纪要》引证说(www.chuimin.cn)

在(灵州)所东南。宋张洎曰:自威州抵灵州,有旱海七百里,斥卤枯泽,无溪涧川谷。张舜民曰:今旱江平即旱海,在清远军北。赵珣曰:盐夏清远军间,并系沙碛,俗谓之旱海。自环州出青刚川,本灵州大路,自此过美利寨,渐入平夏,径旱海中,至耀德清边镇入灵州,是也。[4]

乌兰布和沙漠地处后套平原西南部,介于黄河与狼山之间,有耕地、牧场分布。整个沙漠中的土质平地多集中在北部地区,加之黄河河岸向西微微倾斜,有利于开挖灌溉渠道从事农业生产。20世纪60年代著名历史地理学家侯仁之先生曾在这一地区进行过沙漠考察,发现了大量汉代城址和农业生产遗迹,并考证出古代窳浑泽的位置和范围,解决了后人在理解《汉书·地理志》、《水经注》等著作时的疑问与曲解。[5]这一区域在明代处于蒙古人的控制之下,相关的记载几乎为空白。

对于这一系列沙漠的形成和发展,尤其在毛乌素沙漠方面,许多学者从各自专业的角度提出了不少解释。据韩昭庆的文章综述[6],学术界对于鄂尔多斯沙漠的形成分为自然原因和人为垦殖原因两类,其中多数地质学家、地理学家主张本地区沙漠产生的真正原因是自然因素;而许多历史地理学家则坚持过度农垦和战争因素在沙漠形成中的作用。前者的观点无疑是正确的,但是人类活动主要是近现代大规模垦殖使得人类影响沙漠化进程的作用越来越明显,把本地区沙漠化的历史责任完全强加于古人身上,是不够客观的结论,也是缺乏勇气的表现。在考察明代前期农业民族在河套地区的活动时,这一因素应当考虑,可它绝非主要因素。亦即在讨论边卫安置、发展屯田和马场位置的自然限制时需要注意沙漠化土地问题,但对明代农业民族的活动(屯田)直接导致鄂尔多斯高原沙漠扩大的说法则不能贸然肯定。所以在明代前期的生产力水平之下讨论屯田的意义和影响更应该将其置于较长时段自然因素变迁(如温度、降水量分布规律的变化)的背景下观察更加准确。

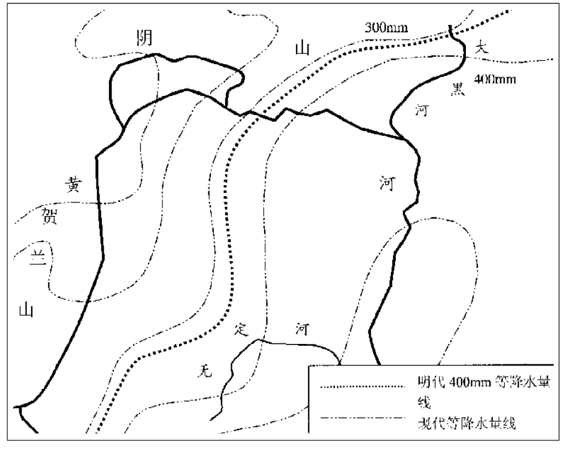

4.14世纪本地区的气候状况

河套地区深处内陆,受东亚季风的影响十分强烈,降水多集中于每年夏季,七八两个月的降水量占全年总降水量的45%~55%以上。“这种降水量年际与年内的波动,是导致本区农牧业生产不稳定、农牧交错带空间摆动的根本原因。”[7]历史时期,由于降水量的起伏呈阶段性变化,鄂尔多斯地区表现出了农业文化与半农半牧、牧业文化交替出现的特征。最近1000年以来,本地区形成了三个较为多雨的时期,其中在距今670~510年前的约公元1320年~1480年间降水量相对较多,高出现代平均值的25%~30%。[8]这一时期所对应的中原王朝正值元代中期到明代前期,那时的400mm等降水量线大致位于今天的300mm~350mm两线之间,向西深入80km以上(见图1)。同期元明两朝在本地区大兴屯田与这一降水量变化之间可能存在着某种内在的联系,它对于讨论明代洪武、永乐时期边军屯田应有一定的意义。需要说明的是,近2000年来,鄂尔多斯地区的降水量整体上趋于减少,元明之际的相对多雨期与汉代的相对多雨期无法相比,从而在一定程度上制约了内地农业经济的扩展,因此,不能对元明时期的屯田规模、成效估计得过于理想。

图1 河套及周边地区降水量分布简图

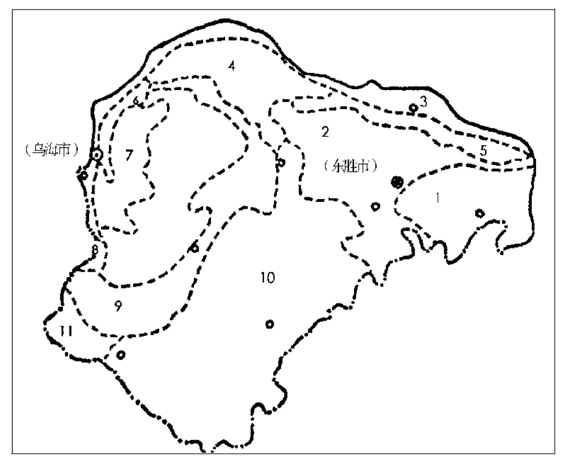

总的来说,河套地区年平均降水量从西北向东南递减,绝大部分地区年降水量达不到450mm,结合相应的土壤条件、地貌特征,可以把河套地区分为不同的区域(见图2)。据史培军先生研究,在鄂尔多斯高原的11个地貌区[9]中,1~3区可依据当地条件适当发展农业,4~5适宜局部发展绿洲农业,其余6~11区是畜牧区。值得注意的是在11个区中面积最大的第10区(毛乌素沙漠区)恰与陕北相连接,这是在论述陕北军屯时需要注意的因素。与陕北不同,宁夏平原、后套平原、前套平原均地势低平,平原面多依黄河流向自然倾斜,开挖沟渠,引水溉田成了长久以来农业人口习惯性的垦殖模式,而事实上,直到现代河套主要的农业区也是集中于这三块平原,相应的,明初设卫屯田也相对集中在平原区。

图2 鄂尔多斯地貌分区图

有关明初河套周边边政研究的文章

从前面讨论中析出的数字看,洪武二十八年时东胜诸卫约有驻军43000人;永乐元年的宁夏驻军数为23586人;计算得出的陕北驻军数17000人,那么河套周边地区的常驻军队约有86000人。......

2023-11-28

分析河套总军数的目标是想通过努力获得常规驻军数的基本印象。史料中,军卫数、军人数都是明确的,很容易得出每军卫平均军人数,东胜地区总军数应在此基础上进行估计。......

2023-11-28

[50]的确,直到洪武朝即将结束之时,东胜、西河等地区的军粮储备仍未达到令人满意的程度。最终以在北边边地商屯中的收获物上纳以换取盐引。客观上,开中与商屯的兴盛进一步促使边地农业区的发展,商屯与军屯及其他形式的民屯相结合,在较短的时间内加速了本地区农业化的速度。......

2023-11-28

在缺少相关地志明证的情况下,只能通过对《明实录》中有关记载的辨析进行探讨。出现这种情况,笔者认为:一、若文本本身无误,则此处“四川”并非常规意义上的四川地区,它和船城一样都应位于宁夏境内黄河沿岸。诚如这一解释,那么梁埜僊帖木儿的建议就成为解决“塔滩”地望的突破口。......

2023-11-28

以上两点说明了立于洪武二十五年的山西行都司卫所中山西籍武官数量并未取得绝对优势的原因。[21]这是一次以山西境内民户为对象的大规模征集军队行为。壬申,宋国公冯胜等籍民兵还。......

2023-11-28

经过此次整合,遂使陕北塞王守边制名存实亡,边将的作用无可替代。通过洪武二十五年到二十八年间的不断调整,加上庆王的因素,在河套南缘形成了宁夏卫与庆阳、延安、绥德三卫构成一体,以宁夏统领陕北的边防新格局。明初延绥两卫的中心在延安府,延安遂成为陕北边防的核心。......

2023-11-28

相关推荐