5.4.1元人斋室画的时代背景何惠鉴先生认为:只是一个方便的词,为了书斋不但是通常作画的场所,更重要的是作为文人画家的生活中心及其内心世界的反映,书斋在元代往往成为绘画的主要对象和主要题材;例如倪瓒为袁泰写“寓斋”、王蒙为卢山甫写“听雨楼”,或徐贲自画“蜀山书舍”都成为一代名迹。……这是元代文人画重要的一面。......

2023-11-28

5.4.5 《一竹斋图》与元人斋室画的差异点

可以看出,《一竹斋图》毕竟还是一幅有别于元人斋室画的清代作品,尽管恽寿平有着极大的热情和愿望去追随元人的脚步,但是作为一位受到明代中晚期绘画影响的清初画家,他的斋室画跳脱不开时代对于他的影响和要求,因此《一竹斋图》中便自然留存下了一些和元代斋室画发生异趣的地方,从差异中,可以部分地反映出恽寿平在学习元代绘画时有选择的态度和方法,以及时代赋予他特有的心境和绘画意愿。

首先,从朱德润的《秀野轩图》中或者同时代的其他画家作品中可以普遍地发现,元代画家对于野逸山水的深厚痴迷的情感,他们总是更喜欢在浑莽野逸的自然山水环境中安设斋室、居所,甚至空荡的亭子,在他们的作品中,常常会看见毫无人为修造过的野山野水、重峦叠嶂、连绵的山脉,这一点在王蒙的斋室画中也可以非常醒目地看到,气势蒸腾、繁茂葱郁的高山深处在王蒙看来,是隐居生活的最好场所,这种感觉体现了元人浪漫的自由主义的生活理想。《一竹斋图》中,虽然具有“人”与“地”融洽的感觉,但是却非常理性化地将斋室搬离开野逸山景的环境,没有了原始自然的味道,而是秀雅的郊野庭院,这种明显的差异,很大程度源于明末清初园林建造的兴盛,使得文人画家越来越现实地面对并关注自己生活的真实环境,无法放开胸怀接纳野山野水在写实命题创作中的出现。

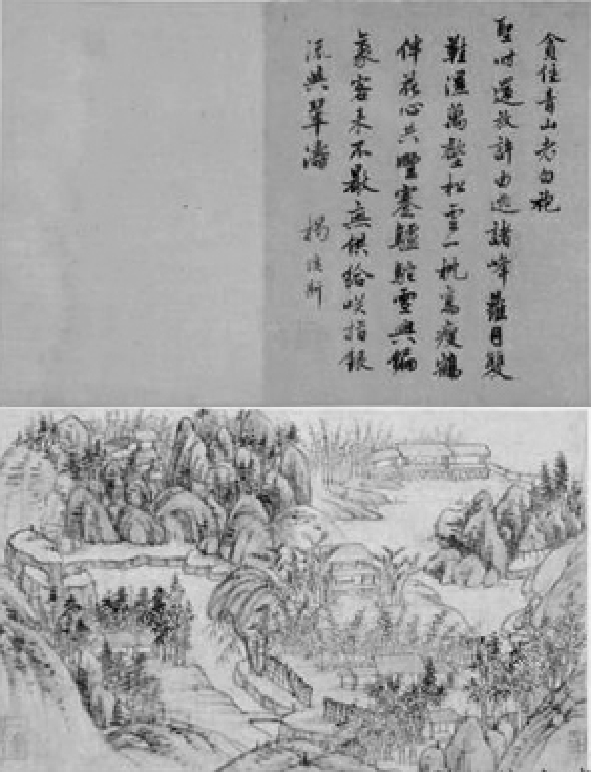

图16 元黄公望《山庄图》册,纸本,墨笔,23.7厘米×39.8厘米,中国台北故宫博物院藏(www.chuimin.cn)

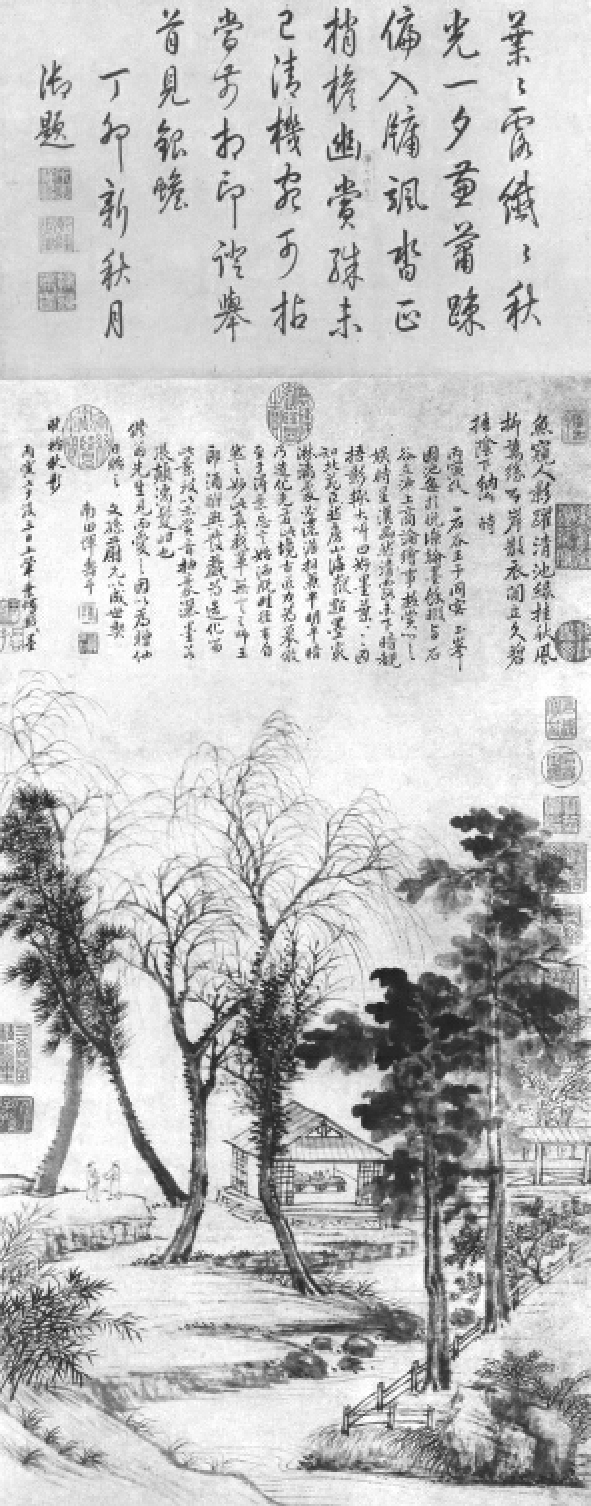

其次,正如前文所说的,元人的斋室画的兴趣和目的并不在斋室的刻画和存在上,而是“人”与“地”的和谐统一的生活意趣的营造,“地”的表现对于他们来说显得非常重要,因此在他们的作品中,恢弘的山势和详尽的地理环境才是他们热衷于表现的内容,而斋室则更多是起到对这些山体的点缀和作品点题的效果,如黄公望为张雨所作的《山庄图》册(见图16),其中每幅画都是有始有终地细致刻画出山庄周遭的山水形貌,在这种野逸的群山的山体中,斋室往往不是刻画的主角,而是作为画中山体的一部分来呈现,它们被嵌在山腰或者中景的位置上,总不像明人画中那样被极度放大拉近到近景的位置上,更不会因为刻画和强调斋室的需要而虚化周围的环境,如《秀野轩图》中,虽然画中将斋室表现得较为突出和醒目,但是画家仍然没有因此而舍弃斋后高耸、连绵不绝的清晰的山水背景,毕竟元代的斋室画是建立在对于宋代雄阔的“游观山水”的继承的基础上而创新发展的,因此山在画面中的主导位置仍是非常明显;然而在《一竹斋图》中,恽寿平则采取了非常大幅度的省略虚化背景的手法,使人的视觉焦点完全集中在近景的斋室周遭环境上,没有清晰庞大的山体和阔远的空间感,甚至连文征明那种淡淡晕染的远山也没有,这一点在他的好友王翚的《晚梧秋影图》轴(见图17)中亦可以看到,这种愈发集中的对于斋室的关注力受到了晚明画风的影响,而在清代斋室小品中体现得更为明显,除过一些完全仿效元人雄阔的山水巨幅之外,在斋室画的创作中,如恽寿平的《一竹斋图》一样,它呈现的多是元人画中一个局部的效果。

图17 清王翚《晚梧秋影图》轴,纸本,墨笔,北京故宫博物院藏

总而言之,恽寿平的确接受了元人斋室画中高超的笔墨技法和意境感,但是却或多或少地流失了元代文人斋室画中那种苍茫、浩瀚的天然野逸之气。

有关一竹之逸:恽寿平《一竹斋图》卷研究的文章

5.4.1元人斋室画的时代背景何惠鉴先生认为:只是一个方便的词,为了书斋不但是通常作画的场所,更重要的是作为文人画家的生活中心及其内心世界的反映,书斋在元代往往成为绘画的主要对象和主要题材;例如倪瓒为袁泰写“寓斋”、王蒙为卢山甫写“听雨楼”,或徐贲自画“蜀山书舍”都成为一代名迹。……这是元代文人画重要的一面。......

2023-11-28

图6明文征明《真赏斋图》卷,纸本,设色,36厘米×107.8厘米,中国历史博物馆藏从画中主题性的表现手法上来看,两位画家也颇具有相似点,他们所要在画作中达到的目的是一致的,即基于特定具体的命题,较为真实地反映斋室的面貌,同时以象征性的标志和手段来赞颂斋室主人的品质和精神胸怀。......

2023-11-28

2.3一竹斋主人与“一竹”精神首先,很有必要来了解一下这位一竹斋主人唐宇肩,其又名予坚,字若营,号无营散人,江苏常州武进人,是明末著名文学家、抗倭名臣唐顺之的裔孙,唐宇昭的族弟,和恽寿平亦同里,清初的著名学者、书法家,曾为明末孝廉(举人),入清不仕,《江南通志》中称其:性孝,善书法,家贫卖字以供甘旨,与郡中恽格画并珍于时。......

2023-11-28

这种绘画手法的相似性在元末画家赵原的《陆羽烹茶图》卷中,似乎仍可以找到。图14元朱德润《秀野轩图》卷,纸本,淡设色,28.3厘米×210厘米,北京故宫博物院藏图15元赵原《陆羽烹茶图》卷,纸本,淡设色,27厘米×78厘米,中国台北故宫博物院藏......

2023-11-28

第五类,恽寿平美学思想、文化现象以及其他相关研究的著作和文论。第六类,恽寿平作品的鉴定研究和单幅作品的分析、考察的文论。......

2023-11-28

第三章《一竹斋图》卷的流传经过研究一幅可靠的古代画迹,其特点之一就是画中的印章和题跋,大都不是依着明显的年代和次序排列。因此,通过结合跋文和印章所显现出的历史痕迹和年份特征,我们似能从中梳理出一条《一竹斋图》卷的来踪去迹,以及流传有序的脉络来。......

2023-11-28

相关推荐