历史上,景德镇的治安一直是浮梁县治安的重点,到了明清时期,甚至成了饶州府的重点,经济利益下的各方博弈形成了景德镇陶瓷业生产的重要特征。利益博弈的另外一个表现就是官、民生产之间的矛盾。......

2023-11-28

景德镇因瓷而兴,也由昌江水运来实现这座城市千年的辉煌。对于景德镇这一交通不发达的城市而言,唐宋至明清陶瓷外运的唯一渠道就是昌江。码头和渡口就成为景德镇陶瓷业的生命线。景德镇旧有的四大码头,它们分别是许家码头、曹家码头、湖南码头和刘家码头。这四大码头反映了景德镇在历史上是一个工商业繁荣、交通便利的水运城市,也验证了清代乾隆、康熙年间,景德镇曾有“千窑升火、万匠制瓷、商贾盈市、舳舻蔽江”之说。加之这四大码头均以姓氏、籍贯命名,吸引着四面八方的人士到景德镇经营工商业,反映了景德镇是一个四方杂处的码头。景德镇地处皖赣交界处,资源丰富,水运方便的优势得到了体现,也造就了景德镇瓷业兴旺、商业繁荣的过往。其中最出名的就是刘家码头。

刘家码头(俗称窑柴码头),位于今天的刘家弄。东起烟园里,西至沿江东路,以中山南路为界分为上下弄。从明朝末年开始,每天都有浮梁各乡的窑柴由昌江上游及其支流运达;婺源、乐平、鄱阳的窑柴,经信江、饶河、长江下游运达。据《江西经济问题》记载,民国三年(1914年)以前,每年由各地船只运至景德镇的松柴有400万担。民国十七年(1928年),窑柴运量有所下降,运入的松柴仅299万余担。民国二十五年(1936年),由于水上沿途设卡,柴价上涨,运进的松柴还不到200万担,到民国三十七年(1948年)更减至150万担左右,这些数据真实地反映了当时景德镇的陶瓷生产的兴衰状况。

中渡口,在宋朝时期就慢慢形成了集市,西临昌江,为过江渡口。因为北面有里市渡,南面有十八渡,此渡口居中,所以被称为中渡口。中渡口东起中山北路,西至沿江东路。长40米,宽12米。[57](www.chuimin.cn)

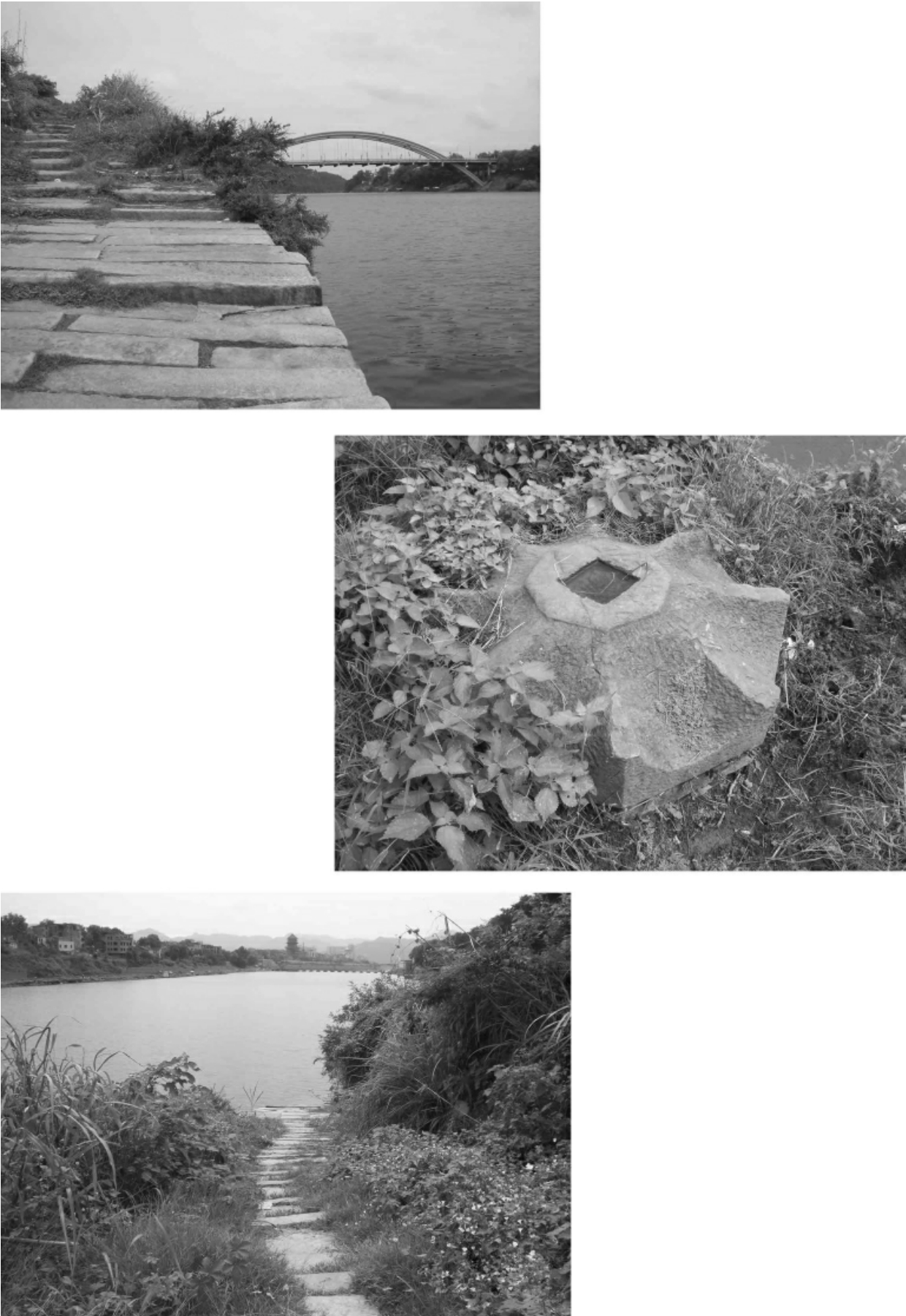

图5-10 景德镇古码头遗迹

此外,十八渡也是景德镇的重要渡口,位于昌江河西岸。十八渡渡口始建于元朝,道光版浮梁志上记载,此渡原名市埠渡,最初是为了方便两岸居民通行而设立的,后随着两岸制瓷业的发展,逐渐成为制瓷原料和陶瓷产品运转的交通要道。据了解,当时吴家村后山有不少槎柴,故有人在此建窑数座,就地利用后山的槎柴烧制瓷器。因东岸缺乏制瓷原料,遂发展为河东的瓷坯通过设有坯架的船只运到河西来烧炼的情况,烧制好后再运回河东销售。清朝时期,此地的制瓷业逐渐兴旺发达,两岸窑厂增多,加上渡送行人,此渡往返繁忙至极,多时达到十八艘渡船,十八渡由此而得名。至今,老一辈的人提到十八渡,都认为十八渡曾是景德镇最负盛名的一个渡口,它承载和见证了两岸制瓷业的发展,为西岸经济的繁荣起到了促进作用。

有关景德镇民窑制度研究的文章

历史上,景德镇的治安一直是浮梁县治安的重点,到了明清时期,甚至成了饶州府的重点,经济利益下的各方博弈形成了景德镇陶瓷业生产的重要特征。利益博弈的另外一个表现就是官、民生产之间的矛盾。......

2023-11-28

两大行业在生产过程中互不干涉,形成自身独特的行业制度规范。花朝,即农历二月十二日,是圆器行业规定开工的日期。“歇手”,农历十二月十三日,圆器行业规定这天停工,工人不再做坯,故叫“歇手”。[29]圆器行业采取严格的招徒制度。由于自身特殊的利益,以及生存和发展的需要,模利行便慢慢形成了严格的行业制度。......

2023-11-28

“陶有窑”是指景德镇陶瓷生产的瓷窑种类,分为槎窑和柴窑,拥有瓷窑的老板被称为窑户。挛窑时候,严格按照技术分工来从事挛窑业,被称为“四爪一股”。......

2023-11-28

景德镇的陶瓷制度文化与中国传统制度文化是一致的,它从制瓷行业反映了封建的政治伦理文化,诠释了中国政治文化的内涵。在景德镇陶瓷生产过程中,严格遵守中国传统社会里对师徒关系的界定,整个行业的发展严格按照这个行业发展过程中形成的具体制度来执行,没有人去怀疑也不敢去怀疑这种制度的合理性和合法性。在这种情况下形成的景德镇陶瓷业的制度文化,使得整个行业在生产过程和管理过程中形成了相对稳定的自身特色。......

2023-11-28

牙侩实际上是陶瓷销售过程的中介组织和经纪人,在陶瓷买卖双方的交易过程中发挥重要作用,可以说是景德镇明清时期商品经济高度发达的一个证明。......

2023-11-28

陶瓷作为这个城市的支柱行业,在养育一方民众的时候,长期形成的陶瓷制度也慢慢演变成这个城市的文化。今天景德镇仍然有“童宾路”、“童街”的地名,这意味着这个以陶瓷为生命线的城市依旧延续着为陶瓷的利益而英勇牺牲的前辈的崇拜。每年举行大型的祭祀活动也是整个城市欢庆成功的日子。......

2023-11-28

1.瓷土生产和买卖制度瓷土,又称白土,因制造瓷器的泥土为白色,故称白土,经营瓷土的中介机构被称为白土行。松柴是供应柴窑的燃料,槎柴是供应槎窑的原料。......

2023-11-28

入校后,学校对其家庭经济困难情况进行核实,采取不同措施给予资助。其中,解决学费、住宿费问题,以国家助学贷款为主,以国家励志奖学金等为辅;解决生活费问题,以国家助学金为主,以勤工助学等为辅。奖学、助学措施的详细情况可在“景德镇陶瓷大学招生信息网”上查询。景德镇陶瓷大学2020年分省分专业招生计划表注:以上数据若有变动,请以各省教育考试院公布的为准。......

2023-08-05

相关推荐